Il professore

Fulvio Bernardini (1905-1984)

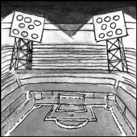

Allenatore dal 1961 al 1965

Nel calcio degli anni Venti, ancora diviso geograficamente tra Nord e Sud, con un divario tecnico tutto a sfavore del Meridione, Fulvio Bernardini fu il primo calciatore della Lega Sud a essere convocato in Nazionale. Romano purosangue, giocò sia per la Lazio sia per la Roma, con aristocratico distacco rispetto alle rivalità da stracittadina. A 14 anni aveva già esordito nelle file biancocelesti, ma non come centrocampista offensivo, bensì come portiere. Anche in quei panni avrebbe probabilmente fatto una discreta carriera, ma un brutto colpo alla testa lo inchiodò all’aut aut della famiglia: «O giochi in un ruolo meno rischioso o dici addio al calcio». Bernardini scelse la prima opzione e diventò uno dei calciatori più forti nel periodo tra le due guerre mondiali. Laureato in Scienze Politiche (motivo che, anni dopo, fu alla base del suo soprannome “Il Dottore”), l’unione tra calcio e impegno intellettuale (fu anche giornalista per il «Corriere dello Sport») lo convinse a tentare la carriera da allenatore, un ruolo in apparenza più svincolato dai giochi di potere rispetto alle stanze della Federazione in cui avevano provato a farlo entrare. Cominciò dalla Roma, di cui era stato bandiera per undici anni dal 1928 al 1939, poi nel 1950 si spostò a Reggio Calabria e da lì a Vicenza, in serie B. Il grande salto verso la consacrazione lo compì a Firenze, dove approdò nel 1953 portando subito i Viola al terzo posto. In un’epoca dominata solo dalle squadre milanesi e torinesi, la vittoria dello scudetto nel 1956 fu qualcosa di rivoluzionario. E straordinario, l’anno seguente, fu il traguardo della finale di Coppa dei Campioni (prima squadra italiana a riuscirci) persa contro il Real Madrid di Di Stéfano. Il suo calcio era tutto basato sul concetto degli spazi liberi, l’idea secondo la quale la palla non andava passata direttamente al compagno, ma lanciata in profondità, in quella terra di nessuno dove l’avversario ancora non era arrivato. Convinto che le individualità, e non la tattica, fossero l’anima del calcio, Bernardini fu un eccellente costruttore di squadre. Pezzo per pezzo, dopo aver guidato la Nazionale Under 21 e portato la Lazio a vincere la sua prima Coppa Italia, si mise al lavoro con Renato Dall’Ara per imbastire il telaio del Bologna del settimo scudetto. Non sbagliò una scelta: dopo due campionati in cui arrivarono rapidamente a perfezionare il loro gioco («Così si gioca solo in Paradiso», ammise lo stesso Bernardini dopo una vittoria per 7-1 sul Modena), i rossoblù arrivarono alla stagione 1963-64 in assetto ideale per sferrare l’attacco decisivo alla supremazia dell’Inter di Helenio Herrera. L’irripetibile campionato funestato dalle ingiuste accuse di doping (che per qualche settimana costarono a Bernardini la squalifica e l’interdizione dalla panchina), il finale a pari punti con l’Inter, la morte di Renato Dall’Ara a poche ore dallo spareggio con i nerazzurri, il ritiro di Fregene, la vittoria per 2-0 nel caldo torrido dell’Olimpico arrivata anche grazie alla geniale intuizione di schierare il terzino Capra all’ala, in modo da neutralizzare l’attaccante Mario Corso: in tutte queste scene, drammatiche ed esaltanti, Bernardini fu il saldo timoniere della squadra, l’autore morale di un’impresa che non ha mai avuto eguali nel calcio italiano. Non gli riuscì invece di ripetere la cavalcata europea della Fiorentina: al primo turno di Coppa Campioni contro l’Anderlecht, nella gara-spareggio che decideva chi avrebbe passato il turno, il lancio della monetina assegnò la vittoria ai belgi, non essendo ancora stati adottati i calci di rigore. Quella delusione, mista al fisiologico appagamento dei campioni, portò il gruppo a liquefarsi. Per Bernardini, che aveva appena compiuto sessant’anni, c’era però ancora tempo. Dopo i sei anni alla Sampdoria, arrivò, come premio alla carriera, la chiamata della Nazionale. Era l’epoca di un cambio generazionale di cui Bernardini, dall’alto della sua esperienza, si fece promotore senza raccogliere immediatamente i frutti del suo lavoro. Ma fu grazie a lui se in quel periodo, gli anni del dopo Rivera e del dopo Mazzola, crebbero figure di allenatori come Bearzot e Vicini, destinati a segnare il cammino e le vittorie dell’Italia fino agli anni Novanta.