65

Constance Greene öffnete einen sehr alten Kasten aus Sandelholz und entnahm ihm einen bizarren, fabelhaft komplexen Knoten aus grauer Seidenkordel. Oberflächlich ähnelte er einem obskuren europäischen Knoten, dem sogenannten Mors du Cheval, nur dass dieser hier viel komplizierter war. Auf Tibetisch hieß er dgongs, der »Entwirrende«.

Den Knoten hatte ihr Tsering kurz vor ihrer Abreise aus dem Kloster Gsalrig Chongg geschenkt. Er war im achtzehnten Jahrhundert von einem verehrten Lama geknüpft worden und wurde im Rahmen einer besonderen meditativen Übung verwendet, die dazu diente, sich von Bindungen zu lösen, sich von bösen Gedanken oder Einflüssen zu befreien oder das Zusammenkommen von zwei Menschen im Geiste zu unterstützen. In Constances Fall sollte der Knoten sie von dem Makel, der durch ihren Mord an ihr haftete, befreien; jetzt hoffte sie, der Knoten würde Pendergast von der Wirkung des Agozyens reinwaschen. Der Knoten durfte in der Wirklichkeit niemals gelöst werden: dies zu tun, würde bedeuten, seine Macht freizugeben und ihn in eine bloße seidene Kordel zurückzuverwandeln. Es ging hier ausschließlich um eine Übung des Geistes und der Seele.

In der Kabine war es dunkel, die Vorhänge vor den Balkonfenstern waren fest zugezogen. Constance legte den Knoten auf ein kleines Seidenkissen vor Pendergast auf den Boden; ringsum brannten Kerzen. Dann ließ sie sich ihm gegenüber nieder. Der Knoten lag zwischen ihnen, ein loses Ende deutete auf Constance, das andere auf Pendergast. Ein Symbol, ein seelisches wie körperliches, der Vernetzung allen Lebens und – im Besonderen – der beiden Menschen, die nun beidseits des Knotens saßen.

Constance nahm eine abgewandelte Lotushaltung ein, Pendergast desgleichen. Sie saß einen Moment lang da, tat nichts, entspannte die Gliedmaßen. Während sie die Augen offen hielt und den Knoten betrachtete, verlangsamte sie Atmung und Herzschlag, so wie sie es von den Mönchen gelernt hatte. Sie gestattete ihrem Geist, sich im Augenblick einzurichten, im Jetzt, löste sich von Vergangenheit und Zukunft und stoppte den endlosen Strom der Gedanken, die normalerweise den menschlichen Geist beeinträchtigen. Befreit von diesem Geplapper im Kopf, nahmen Constances Sinne die Umgebung genauestens wahr: das Brausen und Dröhnen der Wellen am Rumpf des Schiffes, das Prasseln des Regens an die Fensterscheiben der Balkontür, der Geruch des neu eingerichteten Zimmers, der schwache Duft nach dem Wachs der Kerzen und des Sandelholzes des Knotens. Dabei nahm sie die Gestalt ihr gegenüber genauestens wahr: ein dunkler Schatten am Rand ihres Gesichtsfelds.

Ihr Blick ruhte weiter auf dem Knoten.

Langsam löste sie sich von allen äußeren Empfindungen. Die Zeichen der äußeren Welt verschwanden im Dunkel, ähnlich dem Schließen der Fensterläden in einem dunklen Haus. Zuerst der Raum um sie herum; dann das große Schiff und schließlich das weite Meer, auf dem sie fuhren. Fort waren die Geräusche des Zimmers, die Düfte darin, das Rollen des Schiffes, das Bewusstsein für den eigenen Körper. Die Erde selbst verschwand, die Sonne, die Sterne, das Universum … fort, alles fort, alles stürzte hinab in eine Nichtexistenz. Nur sie blieb, und der Knoten, und das Wesen auf der anderen Seite des Knotens.

Die Zeit hörte auf zu existieren. Constance hatte den Zustand des th’an shin gha erreicht, die Türschwelle zur Vollkommenen Leere.

In diesem eigenartigen meditativen Zustand der absoluten Bewusstheit und, gleichzeitig, der völligen Abwesenheit von Anstrengung oder Begierde konzentrierte sie sich auf den Knoten. Einen Moment lang blieb er unverändert. Dann – langsam, gleichmäßig, wie eine Schlange, die sich entrollt – löste er sich. Die fabelhaft komplizierten Schlingen und Kurven begannen sich zu lockern; die dicken Enden des Seils zogen sich in den Knoten zurück, verfolgten die ursprüngliche, drei Jahrhunderte zuvor vollzogene Knüpfung in der Gegenrichtung zurück. Ein Vorgang von ungeheurer mathematischer Komplexität, er stand für die Entwirrung des Ichs, die stattfinden muss, bevor ein Wesen stong pa nyid – den Zustand der Reinen Leere – erreichen und mit dem universellen Geist verschmelzen kann.

Sie war dort; Pendergast war dort; und in der Mitte der Knoten, dabei, sich zu lösen. Das war alles.

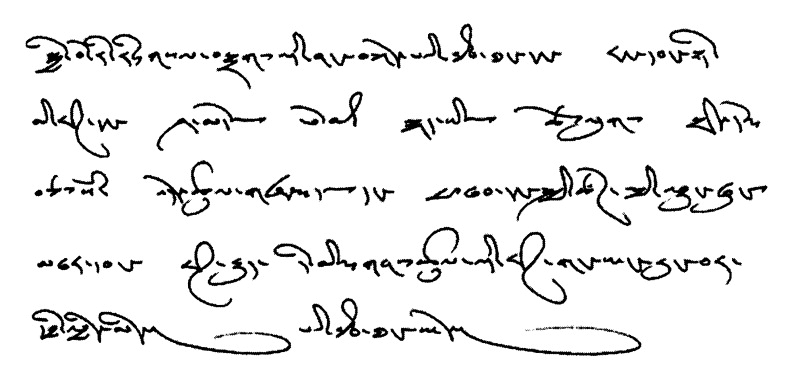

Nach einem unbestimmten Zeitraum – es konnte sich um eine Sekunde handeln oder um tausend Jahre – lag die graue Seidenkordel in einem Haufen da, gelöst und locker aufgerollt. In seiner Mitte kam ein kleines, zerknittertes Stück Seide zum Vorschein, auf dem das geheime Gebet geschrieben worden war, das der alte Mönch in den Knoten gelegt hatte.

Constance las ganz genau. Dann sagte sie, langsam, psalmodierend, das Gebet auf, immer und immer wieder …

Währenddessen erweiterte sie ihr Bewusstsein hin zu dem losen Ende des Seils, das ihr am nächsten lag. Gleichzeitig war sie sich des Lichtscheins des Wesens ihr gegenüber gewahr, das sich auf die gleiche Weise auf die gelösten Kordel zu erweiterte.

Constance psalmodierte, die tiefen, beruhigenden Laute entwirrten ihr Ich, lösten sanft alle Bindungen an die materielle Welt. Sie spürte den Energiestrom, während ihr Geist die Kordel berührte und sich daran entlangbewegte, angezogen zu der Entität auf der anderen Seite, während er zu ihr hingezogen wurde. Sie bewegte sich entlang der zusammengerollten Kordel, kaum atmend, ihr Herz schlug mit begräbnisartiger Langsamkeit, kam näher, immer näher … Dann begegnete und verschmolz ihr Gedanke mit dem Schimmer des Anderen, und die letzte Stufe war erreicht.

Abrupt fand sie sich an einem bestimmten Ort wieder, ebenso fremd wie vertraut. Sie stand in einer kopfsteingepflasterten Straße zwischen eleganten Gaslaternen und blickte zu einer dunklen Villa mit geschlossenen Läden hinauf. Ein Gebäude von außerordentlicher Konzentration, errichtet allein aus reinen Gedanken, realer und echter als jeder Traum, den sie je geträumt hatte. Sie spürte die kühle Feuchtigkeit des nächtlichen Nebels auf ihrer Haut; hörte das Knarren und Rascheln von Insekten; roch Kohlenrauch und Ruß. Sie schaute zu der Villa hoch, durch den schmiedeeisernen Zaun, ihr Blick schweifte über das Mansardendach, die Erkerfenster und das Dachgeländer.

Nach kurzem Zögern trat sie durch das Tor in einen düsteren, feuchten Garten voller abgestorbener Blumen und dem Geruch nach Lehm. Sie ging weiter den Weg hinauf, auf den Säulenvorbau zu. Dahinter stand die doppelflügelige Tür einen Spalt offen, sie trat durch den Eingangsbereich und gelangte in die prachtvolle Eingangshalle. Ein Kristalllüster hing von der Decke, dunkel und bedrohlich, er klirrte leise, als würde er trotz der stehenden Luft im Hause durch Windstoß in Bewegung versetzt. Eine massive Tür führte in eine große Bibliothek, die Lehnstühle und Sofas leer, der Kamin dunkel und kalt. Eine andere Tür führte in eine Art Refektorium, vielleicht ein Ausstellungssaal; darin war es muckmäuschenstill.

Sie durchquerte die Eingangshalle, die Absätze ihrer Schuhe klickten auf dem Marmorfußboden, und stieg die breite Treppe zum Flur im ersten Stock hinauf. Wandteppiche und undeutlich zu erkennende Ölgemälde hingen an den Wänden, die sich bis ins finstere Herz des Hauses erstreckten, unterbrochen von den im Laufe der Zeit dunkel gewordenen Türen aus Eiche.

Sie blickte an der linken Wand entlang und ging weiter. Vor ihr, nicht ganz auf halber Strecke des langen Flurs, stand eine Tür offen – zerschlagen, der Türrahmen zertrümmert, Holzsplitter und verbogene Stücke aus Blei lagen auf dem Boden. Der gähnenden schwarzen Öffnung entströmte ein kalter, kellerähnlicher Gestank nach Schimmel und toten, schmierigen Tausendfüßlern.

Sie schauderte und ging rasch daran vorbei. Die Tür dahinter zog sie an. Sie war fast da.

Sie ergriff den Türknauf, drehte ihn. Mit leisem, knarrendem Laut schwang die Tür nach innen, und eine freundliche Wärme umfloss sie, hüllte sie ein mit einer angenehmen Empfindung, wie wenn man im Winter ein behagliches Haus betritt.

Vor ihr stand Aloysius Pendergast, wie üblich ganz in Schwarz gewandet, die Hände vor sich verschränkt, lächelnd.

»Herzlich willkommen.«

Das Zimmer war groß und wunderschön, die Wände mit Holz getäfelt. In einem marmornen Kamin prasselte ein Feuer, und neben einer antiken Siphonflasche und mehreren Bleikristallgläsern schlug eine alte Uhr auf dem Kaminsims die Stunden. Ein Hirschkopf an der Wand blickte aus Glasaugen über einen Schreibtisch, auf dem sich in Leder gebundene Bücher und Papiere stapelten. Auf dem Eichenboden lag ein dicker Teppichboden, über den wiederum kostbare Perserteppiche gelegt worden waren. Hier und da standen etliche bequeme Lehnstühle, auf einigen lagen aufgeschlagene Bücher. Es war ein äußerst behaglicher, viel genutzter, luxuriöser Raum.

»Komm, wärme dich am Kamin«, sagte er und winkte sie zu sich.

Sie trat näher und behielt Pendergast dabei genau im Auge. Irgendetwas war anders an ihm. Etwas Sonderbares. Obgleich dieses Zimmer und dieses Haus absolut real waren, waren die Ränder seiner Gestalt unklar, verschwommen, leicht durchscheinend, als wäre er nicht ganz hier.

Mit einem dumpfen Schlag fiel die Tür hinter ihr ins Schloss.

Er streckte ihr die Hand entgegen, und sie reichte ihm ihre. Er ergriff ihre Hand, plötzlich sehr fest, und sie wollte sie zurückziehen, aber er zog Constance an sich. Es schien, als flackerte sein Kopf, als wölbte er sich und löste sich auf; seine Haut platzte, und aus dem Inneren kam ein Schimmer zum Vorschein; und dann schälte sich sein Gesicht, flatterte hinab in brennenden Fäden und enthüllte eine Fratze, die Constance gut kannte. Es war das unbeschreibliche Gesicht des Kalazyga-Dämons.

Sie starrte darauf, auf merkwürdige Weise ohne Angst, spürte die Wärme des Dämons, fühlte sich in einer Mischung aus Angst und Lust zu ihm hingezogen. Er schien sie mit Feuer auszufüllen; dem unbeschreiblichen, alles verzehrenden, triumphierenden Feuer, das sie während ihrer wilden Verfolgungsjagd auf Diogenes Pendergast verspürt hatte. Dieses Feuer war von einer ehrfurchtgebietenden Reinheit.

»Ich bin der Wille«, sagte der Dämon mit einer Stimme, die nicht Klang, sondern Gedanke war. »Ich bin der reine Gedanke, von den Schlacken menschlicher Gefühle völlig befreit. Ich bin die Freiheit. Komm zu mir.«

Fasziniert, abgestoßen versuchte sie wieder, ihre Hand zurückzuziehen, aber der Dämon hielt sie fest. Das Gesicht, furchterregend und schön, kam näher. Der Dämon ist nicht wirklich, dachte sie, nur die Ausgeburt meiner Phantasie, das geistige Bild eines der thangkas, die ich stundenlang betrachtet habe, jetzt wiedererschaffen durch diese intensive Meditation.

Der Kalazyga-Dämon zog sie zum Feuer. »Komm. Ins Feuer. Verbrenne die abgestorbene Hülle der moralischen Hemmung. Du wirst wie der Schmetterling aus der Puppe hervorkommen, frei und wunderschön.«

Sie trat einen Schritt auf den Kamin zu, zögerte, dann machte sie noch einen nahezu schwebenden Schritt auf die Wärme zu.

»Ja«, ließ sich eine andere Stimme vernehmen. Pendergasts Stimme. »Das ist gut. Das ist recht. Geh zum Feuer.«

Während sie sich den Flammen näherte, schmolzen die schwere Schuld und tiefe Zerknirschung wegen des Mordes, die auf ihr gelastet hatten, dahin und wichen einem Hochgefühl, dem intensiven Hochgefühl und der finsteren Freude, die sie empfand, als sie sah, wie Pendergasts Bruder über den Rand der La Sciara in die rotglühende Tiefe stürzte. Diese vorübergehende Ekstase wurde ihr nun angeboten, auf ewig.

Sie musste nur eines tun: ins Feuer gehen.

Nur ein Schritt noch. Die Flammen verströmten ihre Wärme, leckten Constance die Glieder hinauf. Sie erinnerte sich, wie er ganz am Rande stand, sie beide umschlungen in der makabren Karikatur einer sexuellen Vereinigung, an der Felskante über der tosenden La Sciara; ihre unerwartete Ohnmacht; der Ausdruck auf seinem Gesicht, als ihm klarwurde, dass sie beide in die Tiefe stürzen würden. Der Ausdruck auf seinem Gesicht: es war das Furchterregendste, Bemitleidenswerteste und doch Befriedigendste, das sie je erblickt hatte – im Gesicht eines Menschen schwelgen, der erkennt, ohne den Hauch eines Zweifels, dass er sterben wird. Dass er alle Hoffnung fahren lässt. Und diese bittere Freude konnte nun für immer ihre sein; sie konnte frei sein, um sie immer wieder zu erleben, nach Belieben. Und sie würde dafür nicht einmal maßlose Rache als Ausrede brauchen. Sie konnte einfach morden, wen und wo auch immer, und immer wieder in dem heißen Blutrausch schwelgen, dem ekstatischen, orgiastischen Triumph …

Lass alle Hoffnung fahren …

Mit einem Aufschrei entwand sie sich dem Griff des Dämons, und mit einer jähen, immensen Willensanstrengung gelang es ihr, sich ihm zu entreißen. Sie wich zurück vom Kaminfeuer, drehte sich um und rannte durch die Tür, und plötzlich stürzte sie, stürzte sie durch das Haus, durch die Kellergeschosse, die unteren Kellergeschosse, stürzte …