KAPITEL 5

Ulbricht und Adenauer: Konfliktreiche Bündnisse

Was immer die Wahlen zeigen mögen,

Adenauers Zeit ist vorbei …

Die Vereinigten Staaten sind schlecht beraten, den

Schatten der Vergangenheit

nachzujagen und die politische Führung und das

Denken der

nachwachsenden Generation zu

vernachlässigen.

JOHN F. KENNEDY ÜBER BUNDESKANZLER KONRAD

ADENAUER IN

FOREIGN AFFAIRS, OKTOBER 19571

In Westberlin ist Hochkonjunktur.

Sie haben dort die Löhne der

Arbeiter und Angestellten mehr erhöht als bei uns.

Sie haben günstigere

Lebensbedingungen geschaffen. […] Ich lege das dar,

weil wir die Lage

real einschätzen und daraus eine Reihe Konsequenzen

ziehen müssen.

WALTER ULBRICHT, ERSTER SEKRETÄR DES ZK DER

SED,

IN EINER POLITBÜROSITZUNG, 4. JANUAR 19612

In den Geschichtsbüchern würden Walter Ulbricht und Konrad Adenauer später als Gründungsväter der beiden gegensätzlichen deutschen Staaten aufgeführt werden, als Männer, deren frappante politische und persönliche Unterschiede ihre Zeit prägten.

In den ersten Wochen des Jahres 1961 verband ihrer beider Handeln jedoch eine wichtige Gemeinsamkeit: Beide Staatslenker misstrauten den Männern, von denen ihr Schicksal abhing: Im Fall Ulbrichts war das Nikita Chruschtschow und bei Adenauer John F. Kennedy. In dem vor ihnen liegenden Jahr gab es für die zwei führenden deutschen Politiker — Adenauer und Ulbricht — nichts Wichtigeres, als mit diesen mächtigen Persönlichkeiten möglichst gut zurechtzukommen und sicherzustellen, dass deren Handlungen nicht das untergraben würden, was jeder für ihr ganz persönliches Vermächtnis hielt.

Mit seinen siebenundsechzig Jahren war Ulbricht ein kaltes, unpersön-liches »Arbeitstier« (Wolfgang Leonhard),3 das Freundschaften aus dem Weg ging, selbst zu seinen Familienmitgliedern eine gewisse Distanz hielt und seine strikte stalinistische Version des Sozialismus mit unerbittlicher Entschlossenheit und einem unerschütterlichen Misstrauen gegen andere verfolgte. Persönlich beliebt war Ulbricht schon in seiner Jugend nicht gewesen, das wurde im Alter nicht besser. »Für Witze hatte er keinerlei Verständnis«, erzählte Kurt Hager, ein lebenslanger kommunistischer Mitstreiter, der später zum Chefideologen der SED aufstieg.4

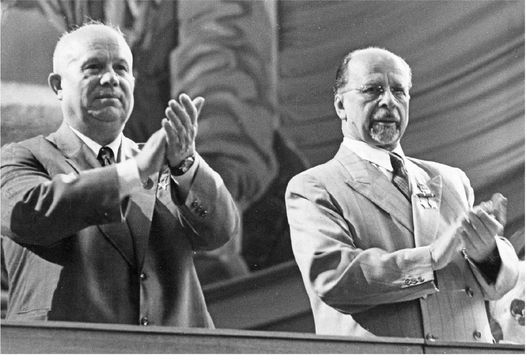

Walter Ulbricht im Exil: Der spätere Staatsratsvorsitzende der DDR lernte Chruschtschow während seines Exils in der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg kennen. Hier versuchen Ulbricht (links) und sein deutscher kommunistischer Parteigenosse Erich Weinert (rechts) an vorderster Front, deutsche Soldaten per Lautsprecher zum Überlaufen zu bewegen.

Von kleiner Statur und eigenbrötlerisch veranlagt, hielt Ulbricht Chruschtschow für ideologisch unzuverlässig, intellektuell unterlegen und persönlich schwach. Obwohl der Westen viele Bedrohungen bot, war im Augenblick nichts für seine Deutsche Demokratische Republik gefährlicher als Chruschtschows seiner Meinung nach ungenügendes Engagement für das Überleben seines Staates.

Aus dem Zweiten Weltkrieg, den er hauptsächlich im Moskauer Exil verbracht hatte, zog Ulbricht die Lehre, dass sich die Deutschen, als man ihnen die Wahl gelassen hatte, für den Faschismus entschieden hatten. Entschlossen, sei-nen Landsleuten nie mehr die Gelegenheit zu einer solchen freiwilligen falschen Entscheidung zu lassen, zwängte er sie in den Pferch seines repressiven Systems, das von einer Geheimpolizei durchgesetzt wurde, die in mancherlei Hinsicht sogar Hitlers Gestapo überlegen war. Sein Lebenszweck war die Schaffung und später die Bewahrung dieses kommunistischen Staats mit seinen siebzehn Millionen Einwohnern.

Chruschtschow und Ulbricht auf dem V. Parteitag der SED, Ostberlin, 1958.

Mit seinen fünfundachtzig Jahren war Adenauer ein eigensinniger, schlauer Mann mit trockenem Humor, der alle chaotischen Stadien des vergangenen deutschen Jahrhunderts überlebt hatte: das Kaiserreich als ersten Staat eines geeinten Deutschlands, das Chaos der Weimarer Republik, das Dritte Reich und nach dem Krieg die deutsche Teilung. Er hatte die meisten seiner politischen Verbündeten sterben oder von der Bühne verschwinden sehen. Jetzt hegte er die Befürchtung, dass Kennedy das historische Bewusstsein, die politische Erfahrung und der persönliche Charakter fehlten, um sich im Stil seiner Vorgänger, der Präsidenten Truman und Eisenhower, den Sowjets entgegenzustellen.

Adenauer teilte mit Ulbricht das Misstrauen gegen die Wesensart der Deutschen. Sein Mittel dagegen war jedoch, sein Land durch die NATO und den europäischen Gemeinsamen Markt unauflöslich an die Vereinigten Staaten und den Westen anzubinden. Er selbst drückte es im Rückblick folgendermaßen aus: »Unsere Aufgabe war, das Misstrauen, das überall in den westlichen Ländern gegen uns Deutsche bestand, zu zerstreuen. Wir mussten versuchen, Schritt für Schritt das Vertrauen zu uns Deutschen wieder zu wecken. Grundvoraussetzung hierfür war meines Erachtens ein klares Bekenntnis zum Westen, stetig und ohne Schwanken.«5 Das schloss natürlich dessen wirtschaftliche und politische Praktiken mit ein.

Als erster frei gewählter Kanzler der Bundesrepublik Deutschland hatte Adenauer mitgeholfen, aus den Ruinen des Nationalsozialismus einen lebendigen, demokratischen, marktwirtschaftlich orientierten Staat aufzubauen. Sein Ziel war es nun, dieses Gebilde aufrechtzuerhalten, bis der Westen stark genug sein würde, die Wiedervereinigung nach seinen eigenen Bedingungen und Vorstellungen zu erreichen. Gegenwärtig strebte er im September dieses Jahres mit der frischen Entschlossenheit eines Politikers, der sich von der Geschichte bestätigt fühlte, seine vierte Amtszeit an.

Sowohl Ulbricht als auch Adenauer waren gleichzeitig Hauptakteure und Abhängige, treibende Kräfte und Getriebene des Geschehens. Dies zeigte sich auch in der Art und Weise, wie sie die ersten Tage des Jahres 1961 verbrachten.

»GROSSES HAUS«,

SED-PARTEIZENTRALE, OSTBERLIN

MITTWOCH, 4. JANUAR 1961

Walter Ulbricht stand vor den Teilnehmern einer geheimen Sondersitzung seines Politbüros und kratzte schlecht gelaunt seinen Spitzbart. Dann widersprach er seiner optimistischen Neujahrsbotschaft, die erst drei Tage zuvor veröffentlicht worden war.6 Dort hatte er noch den Triumph des Sozialismus verkündet, die Erfolge seiner Zwangskollektivierung der Landwirtschaft gelobt und sich gebrüstet, er habe im vergangenen Jahr die DDR wirtschaftlich nach vorne gebracht und gleichzeitig ihr Ansehen in der ganzen Welt erhöht. Die Lage war jedoch viel zu ernst, als dass er seiner Parteiführung dieselben Lügen erzählen konnte. Die wusste es ja ebenfalls besser. Außerdem brauchte er sie für seinen Kampf gegen einen Widersacher, dessen Ressourcen mit jeder Stunde nur noch größer zu werden schienen.

»In Westberlin ist Hochkonjunktur«, erklärte Ulbricht. »Sie haben dort die Löhne der Arbeiter und Angestellten mehr erhöht als bei uns. Sie haben günstigere Lebensbedingungen geschaffen, sie haben in großem Maße die Hauptgebiete der Stadt aufgebaut, während bei uns das Bauwesen nachhinkt. Sie haben uns Arbeitskräfte abgezogen. Wir haben die Tatsache zu verzeichnen, dass die Kinder von Bürgern der DDR aus den Randgebieten und aus Berlin Westberliner Schulen besuchen und ein Teil der Kinder und Jugendlichen in Westberlin ins Kino gehen.«7

Ulbricht hatte sich gegenüber seinen Politbürogenossen noch nie so deutlich über den ständigen Aufstieg des Klassenfeinds und die Schwächung der eigenen Seite geäußert. »Ich lege das dar, weil wir die Lage real einschätzen und daraus eine Reihe Konsequenzen ziehen müssen«, begründete er selbst seine neue Offenheit. Danach legte er seine Planvorstellungen für das nächste Jahr vor, in dem er den Flüchtlingsstrom stoppen, die Ostberliner Wirtschaft stärken und die DDR vor den von Westberlin aus operierenden Spionen und Propagandisten schützen wollte.

Anschließend stand ein Redner nach dem anderen auf, um Ulbricht seine Unterstützung zuzusichern sowie auch um weitere Gründe, die Anlass zur Besorgnis gaben, vorzubringen. Der Magdeburger Bezirksparteisekretär berichtete, er habe über die Feiertage einen Weihnachtsbaummangel durch eine Sonderfällaktion behoben. Die Bürger in seinem Bezirk führten die mangelnde Versorgung mit Schuhen und Textilien darauf zurück, dass die entsprechenden Waren primär in die politisch sensibleren Städte Karl-Marx-Stadt und Dresden geleitet würden. Das Politbüromitglied Erich Honecker klagte, dass der attraktivere Westen den Sport der DDR, für den er unter anderem zuständig war, seiner besten Athleten beraube, was eine ernste Bedrohung der olympischen Ambitionen darstelle. Der Vorsitzende der staatlichen Plankommission, Bruno Leuschner, der die KZs Sachsenhausen und Mauthausen überlebt hatte, warnte, dass die DDR nur mit einem sofortigen Milliarden-Rubel-Kredit der Sowjetunion den wirtschaftlichen Zusammenbruch verhindern könne. Er berichtete, dass er in dieser Angelegenheit kurz zuvor in Moskau vorgesprochen habe. Beim Rückflug hätten nur die technischen Unterlagen, um den geforderten Umfang der sowjetischen Hilfe auszuarbeiten, ein ganzes zweimotoriges Iljuschin Il-14-Militärflugzeug gefüllt. Der Berliner Parteichef Paul Verner, ein gelernter Maschinenschlosser, klagte zuletzt, dass er nichts tun könne, um die andauernde Flucht der qualifiziertesten Facharbeiter aus dem Osten der Stadt zu unterbinden.

Ulbrichts höhere Parteichargen zeichneten nicht zum ersten Mal das Bild eines Landes, das kurz vor dem Zusammenbruch stand.8 Solange die menschlichen Produktivkräfte aus dem Land flüchteten, könnten sie wenig tun, um den Trend umzukehren. Ihre wachsende Abhängigkeit von in Westberlin sitzenden Zulieferern habe sie wirtschaftlich nur noch verletzlicher gemacht. Heinrich Gottlob Rau, der Minister für Außenhandel und innerdeutschen Handel, gab dann zu bedenken, dass Ulbricht Chruschtschows Position unmöglich akzeptieren könne, dass sie alle warten müssten, bis der sowjetische Parteichef sich mit Kennedy zu einem Gipfel getroffen habe, bevor er sich mit den immer weiter zunehmenden Problemen befasse. Jetzt gleich müsse gehandelt werden.

Mit einer Offenheit, wie er sie sonst gegenüber seinen Genossen nie zeigte, tadelte Ulbricht Chruschtschow für dessen »unnötige Tolerierung« der Lage in Berlin. Obwohl Ulbricht wusste, dass der KGB einen Bericht über die Besprechung im Politbüro erhalten würde, nahm er kein Blatt vor den Mund. Die Gefahr, Chruschtschow zu verärgern, erschien ihm weit geringer als die Risiken, die eine weitere Untätigkeit des sowjetischen Parteichefs mit sich brachte. Ulbricht erinnerte seine Parteifreunde daran, er habe als Erster offen erklärt, dass ganz Berlin als Teil des Territoriums der DDR gelten sollte. Chruschtschow habe dem erst später zugestimmt. Auch jetzt werde er wieder vorpreschen müssen.

Der Westen würde erst Jahre später nach der Freigabe geheimer ostdeutscher und sowjetischer Dokumente erfahren, in welch entscheidender Weise Ulbrichts Aktionen in den ersten Tagen des Jahres 1961 alle folgenden Ereignisse prägen sollten. Andererseits stand seine Entscheidung, trotz der politischen Gefahr, die das für ihn bedeuten konnte, den Druck auf Chruschtschow zu erhöhen, durchaus mit seiner bisherigen Laufbahn in Einklang, in der er wiederholt sowjetische und interne Widerstände überwinden musste, um einen Staat zu schaffen, der stalinistischer war, als selbst Stalin sich das anfangs vorstellen konnte.

Wie sein Mentor Stalin war Ulbricht relativ klein, beide waren knapp einsfünfundsechzig groß.9 Wie Stalin hatte er einen körperlichen Defekt, der wohl auch zum Teil an seiner deformierten Persönlichkeit schuld war. Bei Stalin waren es die Pockennarben, ein leichtes Hinken und ein verkrüppelter linker Arm, der von einer Kinderkrankheit herrührte. Ulbricht dagegen hatte ein Kehlkopfleiden, das sich in einer unangenehmen Fistelstimme niederschlug und auf eine Rachendiphterie zurückzuführen war, an der er als Achtzehnjähriger erkrankt war. Seine Ansichten hämmerte er seinen Zuhörern mit seinem Falsett in einem oft unverständlichen sächsischen Dialekt ein, sodass diese oft das Gefühl hatten, sie müssten warten, bis er sich wieder beruhigt hätte und er das Ganze ein oder zwei Oktaven tiefer wiederholen würde. Seine antiimperialistischen Tiraden, bei denen er oft zerknitterte Anzüge mit farblich absolut unpassenden Krawatten trug, hatten ihn in den 1950er Jahren zu einem solchen Gespött gemacht, dass seine ostdeutschen Mitbürger (in ihren kühneren Momenten oder wenn der Alkohol ihre Zunge löste) und die Westberliner Kabarettisten mit Begeisterung Witze über ihn rissen. Vielleicht als Reaktion darauf kürzte Ulbricht seine Reden und begann, gut gebügelte zweireihige Anzüge mit silberfarbenen Krawatten zu tragen. Allerdings konnten diese kleinen Änderungen sein öffentliches Ansehen kaum erhöhen.

Wie Stalin war er ein großes Organisationstalent. Er verfügte über ein gutes Namensgedächtnis und merkte sich auf Dauer die Loyalitäten und persönlichen Schwächen der Menschen, denen er begegnete. Diese Kenntnisse waren nützlich, um seine Freunde zu manipulieren und seine Feinde zu vernichten. Allerdings fehlte ihm jede rhetorische Begabung und persönliche Wärme, weswegen er nie öffentliche Popularität errang. Er kompensierte dies jedoch mit methodisch-organisatorischen Kompetenzen, die für die Führung eines zentralistischen, autoritären Systems unerlässlich waren. Obwohl die kleine DDR natürlich nicht mit Stalins Sowjetimperium vergleichbar war, teilte er mit dem sowjetischen Diktator die Fähigkeit, allen Widrigkeiten zum Trotz die Macht zu erobern und zu verteidigen, um danach die erstaunlichsten Ergebnisse zu erzielen.

Ulbricht war ein Gewohnheitstier mit einem Hang zur Genauigkeit, der an Pedanterie grenzen konnte. Jeden Arbeitstag begann er nach dem Aufstehen mit zehn Minuten Gymnastik. Auch seinen Landsleuten predigte er mit gereimten Slogans den Wert regelmäßiger Leibesübungen.10 Bevor er an Winterabenden auf der extra für ihn angelegten Eisbahn mit seiner Frau Lotte Schlittschuh lief, mussten seine Angestellten zuvor die gesamte Bahn einwandfrei glätten. Niemand durfte sie vor ihm betreten, damit auch nicht der kleinste Kratzer zu sehen war, wenn der Parteichef sie benutzen wollte.11 Dass Ulbricht im Gegensatz zu Stalin seine wirklichen oder eingebildeten Gegner nicht hinrichten ließ, änderte nichts an der robusten Zielstrebigkeit, mit der er dem sowjetisch besetzten Drittel des zerschlagenen Nachkriegsdeutschlands ein bolschewistisches System aufgezwungen hatte. Dies hatte er sogar gegen die Anweisungen Stalins und anderer Kreml-Größen durchgesetzt, die bezweifelten, dass ihre besondere Art des Kommunismus für die Deutschen geeignet sei, und es deshalb zunächst nicht wagten, sie ihnen aufzuoktroyieren.

Ulbricht hatte da weniger Skrupel. Kurz nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Deutschlands begannen seine Vorstellungen die sowjetische Besatzungszone zu prägen. Am Morgen des 30. April 1945, um 6 Uhr früh und damit nur Stunden vor Hitlers Tod, holte ein Bus den zukünftigen ostdeutschen Führer und zehn weitere Linke, die ab jetzt nur noch Gruppe Ulbricht hießen, vom Moskauer Hotel Lux ab, das im Krieg zahlreiche kommunistische – vor allem deutsche — Exilanten beherbergt hatte.12 Stalin hatte Ulbricht aufgetragen, bei der Errichtung einer provisorischen deutschen Regierung mitzuhelfen und die KPD wiederaufzubauen.

Wolfgang Leonhard, mit seinen dreiundzwanzig Jahren das jüngste Mitglied der Gruppe, beobachtete, dass sich Ulbricht gleich nach der Landung in Berlin gegenüber den örtlichen Kommunisten »wie ein Vorgesetzter«13 benahm, da er sie offensichtlich nicht für fähig hielt, Nachkriegsdeutschland zu regieren. Ulbricht selbst war aus Nazi-Deutschland geflohen, um im Spanischen Bürgerkrieg zu kämpfen. Von Spanien ging er dann nach Moskau ins Exil. Nie verbarg er seine Geringschätzung der deutschen Kommunisten, die im Dritten Reich geblieben waren und seiner Meinung nach viel zu wenig zum Sturz Hitlers beigetragen hatten. Dies hatten nun Ausländer erledigen müssen.

Ulbricht zeigte zum ersten Mal seinen ganz speziellen Führungsstil, als er im Mai 1945 eine Gruppe von etwa hundert kommunistischen Funktionären aus den verschiedenen Berliner Bezirken empfing, um ihnen nach einer kurzen Aussprache seine Direktiven mitzuteilen. Einige von ihnen erzählten, dass »antifaschistische« Ärzte sie gefragt hätten, ob sie bei Frauen, die von sowjetischen Soldaten vergewaltigt worden seien, Abtreibungen vornehmen dürften. Als Ulbricht diese Diskussion abbrechen wollte, wandten andere ein, dass man grundsätzlich zu den Übergriffen der Roten Armee Stellung nehmen müsse und sie »als deutscher Kommunist […] auch offen verurteilen müsse«.

Jetzt war es Ulbricht endgültig zu viel. In scharfem Ton fuhr er die Funktionäre an: »Diejenigen, die sich heute über diese Vorkommnisse aufregen, hätten sich lieber aufregen sollen, als Hitler seinen Krieg begann. Ein Zurückweichen vor solchen Stimmungen kommt für uns überhaupt nicht in Frage […] Ich werde eine erneute Erörterung nicht mehr zulassen. Die Besprechung ist beendet.«14

Wie es auch später so oft der Fall sein würde, verstummten Ulbrichts Widersacher, da sie annahmen, er habe Stalins Segen. In Wahrheit verschärfte er von Anfang an Stalins Befehle. Als der sowjetische Diktator zum Beispiel im Jahr 1946 Ulbricht aufforderte, seine Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) zu vereinigen, um dadurch die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) zu bilden, ging Ulbricht über eine bloße Verschmelzung weit hinaus. Er säuberte die neue Partei von so vielen wichtigen SPD-Leuten, dass er seine eigene Führerschaft sicherte und danach über eine Partei verfügen konnte, die weit dogmatischer war, als es sich sogar Stalin vorgestellt hatte.15

Noch im April 1952 hatte Stalin Ulbricht mitgeteilt: »Obwohl gegenwärtig in Deutschland zwei Staaten entstehen, sollten Sie zurzeit den Sozialismus nicht herausposaunen.«16 Stalin zog zu diesem Zeitpunkt ein Gesamtdeutschland mit all seinen nationalen Ressourcen, das nicht im militärischen Lager der Vereinigten Staaten stand, einem Ulbricht’schen Rumpfstaat innerhalb des Sowjetblocks vor. Ulbricht hatte dagegen seine eigenen Pläne. Sein Ziel war es, durch die Verstaatlichung von 80 Prozent der Industrie und den Ausschluss aller Kinder sogenannter bürgerlicher Eltern von jeder höheren Bildung einen eigenständigen stalinistischen ostdeutschen Staat zu schaffen.

Bereits im Juli 1952 hatte Stalin dann Ulbrichts Planungen für eine Zwangskollektivierung und größere gesellschaftliche Repressionsmaßnahmen zugestimmt. Ulbrichts Überzeugungen festigten sich noch nach Stalins Tod, als er mindestens zwei Versuche von Parteireformern überstand, ihn abzulösen. Beide scheiterten, nachdem das Eingreifen des sowjetischen Militärs die Aufstände in Ostdeutschland im Jahr 1953 und danach in Ungarn im Jahr 1956 niedergeschlagen hatte, die beide von vorherigen Reformen mit angeregt worden waren, die Ulbricht abgelehnt hatte.

So wie Ulbricht entschlossener als Stalin gewesen war, ein stalinistisches Ostdeutschland zu schaffen, so war er jetzt auch entschlossener als Chruschtschow, sein Lebenswerk zu verteidigen. In seinem Referat vor dem Politbüro am 4. Januar 1961 führte er 60 Prozent aller Fluchtfälle unverblümt auf Mängel im ostdeutschen Staat zurück. Er erklärte, dass die Partei sich mit dem Wohnungsmangel, den niedrigen Einkommen und unzureichenden Renten befassen müsse. Auch müsse man bis 1962 die Arbeitswoche von sechs auf fünf Tage verkürzen. Er beklagte die Tatsache, dass 75 Prozent der Republikflüchtlinge unter fünfundzwanzig Jahre alt seien. Dies zeige, dass die Schulen in der DDR die jungen Menschen nicht in der richtigen Weise auf das Leben vorbereiten würden.

Das wichtigste Ergebnis dieser Sondersitzung des Politbüros war dessen Zustimmung zu Ulbrichts Vorschlag, eine Arbeitsgruppe auf höchster Ebene zu schaffen, die Pläne ausarbeiten sollte, wie man die Massenflucht »grundsätzlich« stoppen könnte. Auf diese Aufgabe setzte Ulbricht seine loyalsten, verlässlichsten und findigsten Parteigrößen an: den Sicherheitssekretär des ZK der SED Erich Honecker, Innenminister Karl Maron und den Minister für Staatssicherheit Erich Mielke.

Nachdem er daheim seine Wagenburg geschlossen hatte, konnte er seine Aufmerksamkeit jetzt Chruschtschow zuwenden.

BUNDESKANZLERAMT,

BONN

DONNERSTAG, 5. JANUAR 1961

So wie es Tradition war, kamen katholische und protestantische Waisenkinder als Erste, um Konrad Adenauer zu seinem fünfundachtzigsten Geburtstag zu gratulieren. Kurz nach 10 Uhr morgens betraten zwei als Zwerge verkleidete Jungen und ein als Schneewittchen herausgeputztes Mädchen den Kabinettssaal, in dem der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland seine Gratulanten empfing. Ein Zwerg trug eine rote Mütze, einen blauen Umhang und rote Hosen, der andere eine blaue Mütze, einen roten Umhang und blaue Hosen. Beide verschwanden fast hinter ihren identischen weißen Bärten, als die Nonnen sie nach vorne schoben, damit sie einem der großen Männer der deutschen Geschichte, der immer noch unter einer lästigen Erkältung litt, ihre Geburtstagswünsche darbrachten.

Die Freunde des Kanzlers waren überzeugt, dass Adenauers schwere Sorgen über Kennedys Wahlsieg dazu beigetragen hatten, dass die Erkältung, die er sich bereits vor der Wahl zugezogen hatte, sich über eine Bronchitis bis zu einer Lungenentzündung verschlimmert hatte. Davon hatte er sich immer noch nicht ganz erholt. Obwohl der Kanzler öffentlich Kennedy mit vorgetäuschter Überschwänglichkeit gelobt hatte, fürchtete er im Geheimen, dass die Amerikaner einen Mann mit einem gefährlich fehlerhaften Charakter und mangelndem Rückgrat gewählt hatten. Der Bundesnachrichtendienst hatte Adenauer bereits über Kennedys »lockeren Lebenswandel« und seine Vorliebe für schöne Frauen informiert, eine Schwäche, die die Kommunisten bestimmt auf geeignete Weise ausnutzen würden.17 Allerdings waren Kennedys moralische Schwächen nur einer von vielen Gründen, warum Adenauer den immerhin zweiundvierzig Jahre jüngeren amerikanischen Präsidenten für eine »Kreuzung zwischen einem Marinekadetten und einem katholischen Pfadfinder« hielt.18

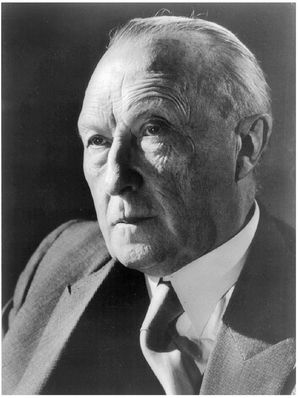

Zur Zeit der Berlin- Krise steht Konrad Adenauer in seiner dritten Amtsperiode und ist damit immer noch der erste und einzige gewählte Kanzler der Bundes- republik Deutsch- land.

Adenauer wusste, dass auch Kennedy nicht sehr viel von ihm hielt. Der neue Präsident betrachtete den Kanzler als reaktionäres Relikt, dessen beträchtlicher Einfluss in Washington die amerikanische Beweglichkeit bei Verhandlungen mit den Sowjets eingeschränkt hatte. Kennedy wünschte sich, dass Adenauer bei den nächsten Wahlen von seinem sozialdemokratischen Widersacher, dem charmanten und attraktiven Berliner Bürgermeister Willy Brandt, abgelöst werden würde, der sich mit seinen siebenundvierzig Jahren selbst als der deutsche Kennedy präsentierte.

Adenauer stand in diesem Jahr 1961 vor vier Herausforderungen: Er musste mit Kennedy zurechtkommen, Brandt besiegen, Chruschtschow in die Schranken weisen und sich mit der unausweichlichen biologischen Tatsache seiner eigenen Sterblichkeit abfinden. Trotzdem strahlte Adenauer vor Vergnügen, als Schneewittchen und die Zwerge ihre auswendig gelernten Reime über die Tiere im Wald und ihre Liebe zu ihm vortrugen.19 Die Kinder überreichten ihm dann ihre selbst gebastelten Geschenke. Nachdem sich Adenauer seine tropfende Nase mit einem Taschentuch abgewischt hatte, drückte er jedem von ihnen ein Stück seiner Lieblingsschokolade Sarotti in die Hand.

Der »Alte« posiert während der zweitägigen Feier zu seinem 85. Geburtstag mit Waisenkindern, die als Schneewittchen und Zwerge verkleidet sind.

Danach kamen die Fotografen zu ihrem Recht. Ihre Fotos in den Zeitungen des nächsten Tages zeigten den großen alten Mann, wie er stocksteif und mit einem seltsam ernsten Blick zwischen zwei ängstlich dreinschauenden Kindern in den Kostümen eines Gebrüder-Grimm-Märchens stand.

Man könnte es die Banalität des Erfolgs nennen.

Adenauers junge Bundesrepublik wurde jeden Monat stärker. Das Pro-Kopf-Einkommen hatte in dem Jahrzehnt vor 1961 durchschnittlich pro Jahr um 6,5 Prozent zugenommen. Im Land herrschte Vollbeschäftigung. Diese beruhte auf dem Aufstieg der Fertigungsindustrie, vor allem der Autoindustrie und des Werkzeugmaschinenbaus. Inzwischen war man zur drittgrößten Exportnation der Welt aufgestiegen. Kein anderes Industrieland schnitt gegenwärtig so gut ab.20

Trotz all seiner Erfolge war Adenauer ein eher ungewöhnlicher Held mit vielen, manchmal recht komischen Widersprüchen. Er war ein zugeknöpfter Mann, der mit Begeisterung deutsche Trinklieder schmetterte, ein tief gläubiger Katholik, der wie Churchill gerne nackt ein Mittagsschläfchen hielt, und ein überzeugter Antikommunist, der sein Land mit autoritärer Entschlossenheit führte. Er strebte nach Macht, zog sich jedoch häufig zum Urlaub an den Comer See zurück, wenn ihm die Belastungen seines Amts zu groß wurden. Er setzte sich für die Westintegration genauso intensiv ein, wie er den Rückzug der Vereinigten Staaten aus Westeuropa fürchtete. Er liebte Deutschland, hatte jedoch Angst vor dem deutschen Nationalismus.21

Präsident Trumans Außenminister Dean Acheson bezeichnete seinen langjährigen Freund Adenauer als einen »steifen und unergründlichen Mann«, der gleichzeitig nichts mehr schätze als eine gute Klatschrunde und eine enge Männerfreundschaft, bei der er sich zuerst ganz vorsichtig öffne, sie danach aber über viele Jahre hin pflege, wobei die jeweilige Stellung des Gegenübers keine Rolle spiele. Acheson beschrieb Adenauer einmal folgendermaßen: »Er bewegt sich langsam mit sparsamen Gesten, er spricht ruhig, lächelt kurz — und wenn er sich freut, gluckst er eher, als dass er laut loslacht.«22 Vor allem schätzte er jedoch Adenauers scharfen Witz, den er hauptsächlich gegen Politiker richtete, die sich weigerten, aus der Geschichte zu lernen: »Das hat der liebe Gott nicht gut gemacht. Allen Dingen hat er Grenzen gesetzt, nur nicht der Dummheit.«

Am Morgen seiner Geburtstagsfeier ging er schnellen Schrittes zum Kabinettssaal hinüber, wo er seine Gäste empfangen würde. Seit man nach einem schweren Autounfall im Jahr 1917 sein Gesicht hatte zusammenflicken müssen, 23 ähnelte es mit seiner Pergamenthaut eher dem eines Tibeters als dem eines Deutschen. Adenauer hatte hohe Backenknochen und blaue, mandelförmige Augen, dazwischen die flache Wurzel seiner ungleichmäßigen Nase. Einige verglichen sein Profil mit dem des Indianers auf der amerikanischen 5-Cent-Münze.24

Adenauer regierte jetzt bereits genauso lange, wie Hitler an der Macht gewesen war. Er hatte diese Zeit dazu genutzt, einiges von dem Unheil wiedergutzumachen, das sein Vorgänger als Kanzler über Deutschland gebracht hatte. Während Hitler die Deutschen zu Nationalismus, völkermörderischem Rassismus und Krieg geführt hatte, vermittelte Adenauer seinem Volk das Gefühl, auf eine ruhige und friedliche Weise zu Europa zu gehören, wobei er selbst Deutschlands Hüter innerhalb einer Gemeinschaft zivilisierter Nationen sein wollte.

Nur acht Jahre nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs hatte das Time-Magazin Adenauer zum Mann des Jahres 1953 erklärt und über Deutschland geschrieben: »Es ist wieder eine Weltmacht […] und das stärkste Land auf dem Kontinent nach der Sowjetunion.«25 Seitdem hatte er diesen Ruf noch ausbauen können, indem er sein Land in die NATO führte und im Jahr 1955 in Moskau mit Chruschtschow diplomatische Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion aushandelte. 1957 gewann er dann die Bundestagswahl, bei der die CDU sogar die absolute Mehrheit der Stimmen erlangte.

Nach Adenauers Überzeugung war die Teilung Deutschlands und Berlins eher eine Folge der Ost-West-Spannungen als deren Ursache. Aus diesem Grund war für ihn der einzige sichere Weg zur Wiedervereinigung Deutschlands die Einigung Europas als Teil der westlichen Gemeinschaft. Dies war allerdings erst nach einer umfassenden Entspannung zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion möglich. Adenauer hatte deshalb Anfang März 1952 Stalins Angebot eines vereinigten, neutralen, entmilitarisierten, entnazifizierten Deutschlands, aus dem alle Besatzungsmächte abziehen würden, abgelehnt.

Adenauers Kritiker klagten, so handle nicht ein visionärer Führer, sondern ein opportunistischer Politiker. Tatsächlich hätte der katholische Rheinländer wahrscheinlich seine erste Bundestagswahl verloren, wenn die protestantischen Preußen im Osten hätten mitwählen dürfen. Allerdings war Adenauers Misstrauen gegenüber den russischen Absichten äußerst real und dauerhaft. Später würde er schreiben: »Das Ziel der Russen war eindeutig. Russland hatte genau wie unter den Zaren den Drang nach Westen, den Drang, sich neue Gebiete in Europa anzueignen oder zu unterwerfen.«26

Nach Adenauers Ansicht hatte die fehlende Entschlossenheit des Westens den Sowjets erlaubt, einen großen Teil Vorkriegsdeutschlands zu schlucken und in ganz Osteuropa Vasallenregierungen zu installieren. Dies ließ der Bundesrepublik Deutschland nur eine ganz bestimmte Wahl offen: »Wir befanden uns […] zwischen zwei Machtblöcken, die völlig gegensätzliche Lebensideale verfochten. Wir mussten entweder zur einen oder zur anderen Seite, wenn wir nicht zerrieben werden wollten.«27 Für Adenauer war Neutralität nie eine Option gewesen, und er wollte sich der Seite anschließen, die seine Ansichten über politische und persönliche Freiheiten teilte.

In den zwei Tagen seiner Geburtstagsfeier, die eher der eines Monarchen als eines demokratischen Regierungschefs glich, empfing Adenauer europäische Politiker, Botschafter, Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland, Parteivorsitzende, Gewerkschaftsbosse, Verleger, Industrielle, Trachtengruppen und seinen politischen Widersacher Willy Brandt.28 Der Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings erteilte ihm seinen Segen. Verteidigungsminister Franz Josef Strauß erschien gar an der Spitze einer ganzen Gruppe von Generälen.

Die Empfangszeiten wurden zugewiesen wie ein kostbares Gut: Familienmitglieder bekamen zwanzig Minuten, Kabinettsmitglieder zehn und gewöhnliche Sterbliche fünf. Adenauer hatte geschäumt vor Wut, weil die westdeutsche Presse auf der Grundlage durchgesickerter Informationen, die angeblich aus seinem eigenen Kabinett stammten, berichtet hatte, man habe die Geburtstagsfeierlichkeiten wegen seiner angeschlagenen Gesundheit auf zwei Tage ausgedehnt, damit er sich zwischen den Besuchen der Gratulanten immer wieder erholen könne. Adenauer stellte den wahren Grund sofort klar: Seine Protokollabteilung konnte den vielen Menschen, die dem »Alten«, wie ihn seine Landsleute liebevoll nannten, gratulieren wollten, gar nicht an einem einzigen Tag Termine zuweisen.

Über den ganzen Feiern schwebten jedoch wie eine dunkle Wolke Adenauers Besorgnisse über Kennedy. Nur in wenigen Angelegenheiten unterschied sich die Kennedy-Regierung so sehr von ihren Vorgängeradministrationen unter Truman und Eisenhower wie in ihrer Einstellung gegenüber Adenauer und seinem Westdeutschland.

Während seines Wahlkampfs hatte Kennedy über Adenauer gesagt: »Das eigentliche Problem ist, dass er zu alt ist und ich zu jung bin, als dass wir uns verstehen könnten.«29 Das Problem ging jedoch über die Tatsache hinaus, dass Adenauer bis auf ein Jahr doppelt so alt war wie Kennedy. Entscheidender waren da ihr unterschiedlicher Charakter und Hintergrund. Außer ihrem Katholizismus hatten sie kaum etwas gemeinsam.

Kennedy war in ein Leben voller Reichtum und Privilegien hineingeboren worden und hatte sich als Erwachsener mit Glamour und schönen Frauen umgeben. Er suchte ungeduldig nach neuen Ideen und Lösungen für alte Probleme. Adenauer war Ende des 19. Jahrhunderts in einem strengen Beamtenhaushalt aufgewachsen. Sein Vater hatte noch in der Schlacht bei Königgrätz gegen die Österreicher gekämpft, der bis zu diesem Zeitpunkt bedeutendsten europäischen Militäroperation, die den Weg zur deutschen Einheit unter der Führung Preußens öffnete. Adenauer schätzte Ordnung, Erfahrung und Nachdenklichkeit, während er Kennedys Vertrauen auf sein Fingerspitzengefühl und seinen Instinkt sowie der Effekthascherei des jungen US-Präsidenten zutiefst misstraute.30

Präsident Eisenhower hatte Adenauer dagegen für einen der größten Männer des 20. Jahrhunderts gehalten, der die nationalistischen und neutralistischen Neigungen der Deutschen erfolgreich in Schach gehalten hatte. Eisenhower zufolge lieferte Adenauer sowohl die Philosophie als auch die Mittel für eine westliche Eindämmungspolitik, indem er aufgezeigt hatte, dass eine größere militärische Stärke des Westens Vorbedingung für erfolgreiche Verhandlungen mit den Sowjets war.

Eisenhowers Nationaler Sicherheitsrat (NSC) fasste seine Bewunderung für Adenauer in einem streng geheimen Bericht für Kennedys Amtsvorbereitungsteam zusammen: »Die wichtigste Entwicklung im Deutschland des Jahres 1960 war ein merklicher Anstieg des Selbstbewusstseins und der Unabhängigkeit«, berichtete das Operations Coordinating Board des NSC, das für die koordinierte Umsetzung der Außenpolitik der Regierung in allen US-Behörden und -Regierungsstellen zuständig war. Es meldete weiter, dass »Westdeutschland« zu einem Nationalstaat geworden sei und von seiner Bevölkerung nicht länger als temporäres Gebilde bis zu einer bald zu erwartenden Wiedervereinigung betrachtet werde. Stattdessen sei Westdeutschland »Nachfolger des Deutschen Reichs und der entscheidende Rahmen für ein künftiges wiedervereinigtes Deutschland«.31

Der Bericht bezeichnete es als Verdienst der »fest etablierten Herrschaft Adenauers«, ein Land geschaffen zu haben, das so erfolgreich sei, dass selbst die eigensinnigen Sozialdemokraten ihren doktrinären Sozialismus und ihre Gefälligkeit gegenüber den Sowjets aufgegeben hätten, um bei Wahlen überhaupt noch eine Chance zu haben. Der Koordinationsausschuss lobte danach auch die gesunde und starke Wirtschaft der Bundesrepublik, ihre harte Währung, ihre Exporterfolge und ihren Inlandsmarkt, die alle zusammen zu einem Arbeitskräftemangel geführt hätten, obwohl die Bevölkerung immer noch zunehme.

Der US-Botschafter in Bonn, Walter Dowling, schloss sich dieser Begeisterung für Adenauer in seinem eigenen Amtsübergangsmemo an. »Sein Selbstvertrauen, das von der Überzeugung gespeist wird, dass sein Verständnis der politischen Wahrheiten von den Ereignissen der vergangenen Jahre vollkommen bestätigt wurde, ist unerschütterlich. Mit seinen fünfundachtzig Jahren identifiziert er immer noch seine Ausübung der politischen Macht mit dem Wohlergehen und dem Schicksal des deutschen Volkes. Er hält seinen Sieg bei den kommenden Wahlen für absolut unerlässlich für die anhaltende Sicherheit und den künftigen Wohlstand seines Landes.« Am Schluss zog Dowling folgendes Fazit: »Adenauer bleibt weiterhin der entscheidende Einfluss im absoluten Zentrum des politischen Lebens, seine politischen Instinkte sind noch äußerst lebendig.«32

Nichts davon konnte jedoch Kennedy von seinen gegensätzlichen Ansichten abbringen, die er zum ersten Mal im Herbst 1957 in einem Artikel in der Zeitschrift Foreign Affairs dargelegt hatte, der immer noch im Umlauf war und von denen, die Adenauer besonders nahestanden, mit großer Besorgnis gelesen wurde. Der damalige Junior-Senator von Massachusetts hatte sich beschwert, dass die Eisenhower-Regierung wie schon zuvor die Truman-Administration »sich zu sehr an eine einzige deutsche Regierung und Partei gebunden hat. Was immer die Wahlen zeigen mögen, Adenauers Zeit ist vorbei.« Er glaubte, dass die sozialdemokratische Opposition ihre Loyalität gegenüber dem Westen bewiesen habe und dass sich die USA auf demokratische Regierungswechsel in ganz Europa vorbereiten sollten. »Die Vereinigten Staaten sind schlecht beraten, den Schatten der Vergangenheit nachzujagen und die politische Führung und das Denken der nachwachsenden Generation zu vernachlässigen«, hatte Kennedy geschrieben.33

Der Nationale Sicherheitsrat Eisenhowers porträtierte Adenauer dagegen nicht als jemanden, der im Schatten der Geschichte stand, sondern als einen Mann, dessen Einfluss seit dem Gewinn der absoluten Mehrheit für seine Partei in den Wahlen des Jahres 1957 nur noch weiter gewachsen war. Da der französische Staatschef Charles de Gaulle immer nationalistischer und antiamerikanischer wurde, betrachtete der NSC Adenauer als das entscheidende Bindeglied zwischen einer Fortsetzung der europäischen Integration und engeren transatlantischen Beziehungen.34 Darüber hinaus hatte Adenauers Verteidigungsminister Franz Josef Strauß die Bundeswehr mit ihren 291 000 Mann, elf Divisionen und modernen Waffensystemen zum größten europäischen NATO-Kontingent ausgebaut.

Zur selben Zeit warnte der NSC aber auch vor Tendenzen, die diese Beziehung gefährden könnten, und vor Spannungspunkten, die deutlicher hervortreten könnten, sollten die persönlichen Verbindungen zwischen den Männern, die diese beiden Länder regierten, schwächer werden. Die Westdeutschen würden allmählich ihrer lang anhaltenden Teilung müde und begännen sich zu fragen, ob sie Washingtons Verpflichtungen wirklich vertrauen könnten. Ihnen sei schmerzlich bewusst, dass der wahrscheinlichste bewaffnete Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion auf ihrem Gebiet und über deutschen Leichen ausgefochten werden würde.

Kennedys Wahl hatte Adenauers Befürchtungen, von den USA im Stich gelassen zu werden, weiter genährt, die seit dem Tod seines Freundes und entschiedensten US-Unterstützers John Foster Dulles, dem Außenminister Eisenhowers, im Mai 1959 zugenommen hatten. Adenauer musste zu immer größeren Dosen Schlaftabletten greifen, um noch Ruhe zu finden. Auch Kennedys brillante junge Berater waren ihm suspekt. Während sie von anderen schon einmal »New Frontiersmen«, genannt wurden, weil sie zusammen mit ihrem Präsidenten »neue Grenzen erobern« wollten, bezeichnete Adenauer sie als »Harvard-Primadonnen«, Theoretiker, die noch nie »in der politischen Front gestanden« hätten.35

Adenauer war sich Kennedys Zweifel an ihm schmerzlich bewusst. Bereits 1951, als der Kongressabgeordnete Kennedy seine erste politische Reise nach Deutschland unternommen hatte, war der junge Mann zu dem Schluss gekommen, dass der Parteivorsitzende der SPD, Kurt Schumacher, und nicht Bundeskanzler Adenauer die »stärkste politische Figur Deutschlands« sei.36 Schumacher, der die erste Bundestagswahl zwei Jahre zuvor nur knapp verloren hatte, wäre bereit gewesen, auf Stalins Handel Einheit gegen Neutralität einzugehen und dafür auf eine Vertiefung der westeuropäischen Integration und eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten.37 Acheson hatte Schumacher einen »verbitterten und aufbrausenden Mann« genannt, der entschlossen sei, Deutschlands Verbindungen mit dem Westen zu schwächen.38 Selbst nach seinem Tod im Jahr 1952 lehnten seine Sozialdemokraten den Beitritt der Bundesrepublik zur NATO im Jahr 1955 ab.39

Es war nicht das erste Mal, dass Kennedy die Lage in Deutschland falsch eingeschätzt hatte. Während er als Student im Jahr 1937, vier Jahre nach Hitlers Machtergreifung, durch Europa reiste, schrieb er in sein Tagebuch: »Bin früh ins Bett gegangen. […] Der allgemeine Eindruck scheint zu sein, dass es in nächster Zukunft keinen Krieg geben wird und dass Frankreich viel zu gut auf einen Angriff Deutschlands vorbereitet ist. Auch das Fortbestehen des Bündnisses zwischen Deutschland und Italien ist fraglich.«40

Adenauer gab seinen erfolgreichen Slogan für den Bundestagswahlkampf 1957 später als Ratschlag für Berlin und die Sowjets an Eisenhower weiter: Keine Experimente. In Kennedys Wahlkampagne ging es jedoch gerade um solche Experimente. Er glaubte an Veränderungen in der sowjetischen Gesellschaft, wenn man ihr die Chance ergiebigerer Verhandlungen bieten würde. »Wir sollten bereit sein, auch Risiken einzugehen, um ein Tauwetter im Kalten Krieg herbeizuführen«, schrieb er bereits im Januar 1960.41 Man brauche eine »neue Einstellung gegenüber den Sowjetrussen […], die vielleicht geeignet ist, die gegenwärtige Phase des langen Kalten Krieges, die festgefrorene Phase der Kriegsbereitschaft und des Manövrierens am Rande des Krieges zu beenden.«42

Adenauer hielt solche Aussagen für naiv. Diese Einstellung hatte sich während seiner historischen Moskau-Reise im Jahr 1955 noch verstärkt, wo er diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion vereinbarte, um die letzten deutschen Gefangenen freizubekommen. Adenauer hatte gehofft, er könne bis zu 190 000 Kriegsgefangene und 130 000 deutsche Zivilisten nach Hause bringen. Letztere gehörten zu den ursprünglich über 750 000 Deutschen, die nach Schätzungen gefangen genommen oder verschleppt und dann in ein Lager gesteckt worden waren.

Nichts in Adenauers Leben hatte ihn auf die Beschimpfungen und erbitterten Wortwechsel vorbereitet, die seinen Moskau-Aufenthalt prägen sollten. 43 Als die Sowjets ihrem deutschen Besucher mitteilten, dass sich in den sowjetischen Gulags nur noch 9629 deutsche »Kriegsverbrecher« aufhielten, wollte er wissen, was aus den Übrigen geworden sei. Daraufhin explodierte Chruschtschow: »Wo sie sind? In der Erde! In der Erde! In der sowjetischen Erde!«

Nach der Reise charakterisierte Adenauer Chruschtschow auf ganz besondere Weise: »Ein gewiefter Mann, zweifellos. Klug, schlau und sehr geschickt. Dabei grob, recht zwanglos, muss ich sagen. Der Mann hatte derbe Manieren, da darf man nicht feige kneifen, da muss man mit gleicher Münze zurückzahlen … ungeniert … Er schlug mit der Faust auf den Tisch, aber das war halb so wild. Ich habe auch meine Faust gezeigt, das verstand er.«44

Am Ende hatte Chruschtschow ein gutes Geschäft gemacht. Für die Freilassung so weniger Kriegsgefangener hatte er die De-facto-Anerkennung Ostdeutschlands erreicht. Zum ersten Mal akzeptierte Adenauer, dass es irgendwo, in diesem Fall in Moskau, zwei deutsche Botschafter geben würde.45 Die Strapazen der Reise hatten Adenauer so mitgenommen, dass er an einer doppelseitigen Lungenentzündung erkrankte. Die Zeit-Redakteurin Marion Gräfin Dönhoff klagte danach: »Die Freiheit der 10 000 besiegelt die Knechtschaft der 17 Millionen.«46 Der US-Botschafter in Moskau, Charles Bohlen, schrieb empört nach Washington: »Man hat Gefangene gegen die Legalisierung der Spaltung Deutschlands eingetauscht.«

Adenauer sollte diese bestürzende Erfahrung nie vergessen. Nun befürchtete er, dass Kennedy mit Chruschtschow noch schlechter als er fertigwerden würde, obwohl es dabei um weit mehr gehen würde.47 Aus diesem Grund hatte Adenauer vor der Präsidentschaftswahl seine Vorliebe für Nixon auch ziemlich unverhohlen gezeigt. Als dieser die Wahl verlor, schickte ihm Adenauer sogar einen Beileidsbrief: »Was Sie in diesen Tagen bewegen wird, kann ich mir gut vorstellen.«48 Die Botschaft war klar: Er teilte Nixons Schmerz.

An seinem fünfundachtzigsten Geburtstag stellte Adenauer diese Besorgnis jedoch für kurze Zeit zurück und sonnte sich in den Lobeshymnen seiner echten und vorgeblichen Bewunderer. Auf Adenauers Wunsch begann der Tag mit einer Messe, die sein Sohn Paul im Bonner St.-Elisabeth-Krankenhaus las und der ein Frühstück mit den Ärzten und Krankenschwestern folgte.49 Danach besuchte er einen katholischen Gottesdienst in Rhöndorf, dem netten Dorf mit seinen sauberen Häusern und gepflegten Blumenkästen vor den Fenstern, das ein Stück südlich von Bonn auf der anderen Rheinseite lag. Adenauer war im Jahr 1935 dorthin gezogen, um sich nach seiner Entlassung als Kölner Oberbürgermeister den Belästigungen durch die Nationalsozialisten so weit wie möglich zu entziehen. Offiziell hatte man Bonn als provisorische Hauptstadt der Bundesrepublik gewählt, weil man dadurch eher die Vorläufigkeit der Entscheidung betonen konnte, als es bei einer größeren Stadt der Fall gewesen wäre. Tatsächlich wussten die Deutschen sehr wohl, dass diese Wahl ganz im Sinne Adenauers gewesen war.50 In Bonn waren die Dinge ganz nach Adenauers Vorstellungen, es war ruhig, und alles war an seinem Platz. Die Krise im 550 Kilometer entfernten Berlin war zwar real, aber Adenauer besuchte die Stadt nur selten. Ihr preußischer Charme war dem Rheinländer fremd. Er hielt Deutschland wie das römische Gallien für ein Land aus drei Teilen, jedes davon durch sein alkoholisches Lieblingsgetränk charakterisiert. Preußen war für ihn das Deutschland der Schnapstrinker, Bayern das Land der Biertrinker und das Rheinland der Hort der Weintrinker. Adenauer war sich sicher, dass nur die Weintrinker noch nüchtern genug waren, um die beiden anderen Teile des Landes zu regieren.

Aus dem Fenster des Kanzleramtes im Palais Schaumburg blickte man auf kahle Winterbäume hinaus. Dahinter floss in hellem Morgenschimmer der Rhein. Adenauers Büro war einfach eingerichtet: eine alte Standuhr, ein Gemälde Winston Churchills, das einen griechischen Tempel zeigte (ein persönliches Geschenk des Künstlers), und ein Madonnenstandbild aus dem 14. Jahrhundert, das ihm sein Kabinett zu seinem fünfundsiebzigsten Geburtstag geschenkt hatte. Auf einer hell polierten Kredenz hinter seinem Schreibtisch stand eine zierliche Kristallvase mit Rosen, die Adenauer selbst gezogen und geschnitten hatte. Wenn er kein Politiker geworden wäre, hatte er Freunden einmal erzählt, wäre er Gärtner geworden.

Auch seine Geburtstagsfeier bezeugte seinen Ordnungssinn. Nur die Nachsicht gegenüber seinen Enkeln machte da eine Ausnahme. Sie tollten durch den Kabinettssaal, während Bundespräsident Heinrich Lübke die Dauerhaftigkeit von Adenauers Leistungen pries. Wirtschaftsminister Ludwig Erhard erklärte, dass das deutsche Volk dank Adenauer wieder zur Gemeinschaft freier Völker gehöre.

Insgesamt empfing Adenauer während der zweitägigen Feier dreihundert Gratulanten und erhielt hundertfünfzig Geschenke. Kein Besuch war jedoch bezeichnender als der des Berliner Bürgermeisters Willy Brandt, der mit seinen siebenundvierzig Jahren nicht nur Adenauers politischer Gegner, sondern auch insgesamt sein Gegenteil war. Der uneheliche Sohn einer Lübecker Verkäuferin war unter dem Namen Herbert Frahm geboren worden.51 Von Jugend an in der politischen Linken aktiv, floh er vor der Gestapo nach Norwegen, wo er aus Sicherheitsgründen seinen Namen änderte. Als die Deutschen Norwegen besetzten, ging er nach Schweden und blieb dort bis zum Ende des Kriegs.

Dass auch Brandt dem Kanzler seine Aufwartung machte, zeigte, wie sehr sicht die deutsche Politik in letzter Zeit geändert hatte. Die Sozialdemokraten hatten erkannt, dass sie mit der in ihrem Aktionsprogramm vorgesehenen deutschen Neutralität und ihrem Widerstand gegen die Westbindung nie eine Wahl gewinnen würden. Auf ihrem außerordentlichen Parteitag in Bad Godesberg gaben sie sich deshalb im Jahr 1959 ein neues Programm, das sich innenpolitisch vom marxistischen Gedankengut verabschiedete und außenpolitisch die NATO-Mitgliedschaft der Bundesrepublik befürwortete. Im Zuge dieser Neuorientierung nominierten sie dann im Jahr 1961 Willy Brandt als Kanzlerkandidaten. 1963 folgte der Regierende Bürgermeister von Berlin dem verstorbenen Erich Ollenhauer außerdem als Parteivorsitzender.

Dieser Rechtsruck der SPD trat nun bei Adenauers Geburtstagsempfang deutlich zutage. Noch ein Jahr zuvor hatte der SPD-Pressedienst Adenauer zu seinem Geburtstag »Herrschsucht, Menschenverachtung, Zynismus und einen leichtfertigen Umgang mit den höchsten Staatsämtern« vorgeworfen. Beim Empfang hatte ein »mittlerer Vorstandsherr« dem Kanzler pikanterweise einen Strauß roter Nelken in die Hand gedrückt. In diesem Jahr kam jetzt Brandt selbst vorbei, und Carlo Schmid von der SPD, einer der Väter des Grundgesetzes, überreichte fünfundachtzig wunderschöne rote Teerosen.52

Trotzdem traute Adenauer dieser Bekehrung Brandts und seiner Sozialdemokraten nicht.53 Aufgrund seines Charmes und seines beträchtlichen politischen Geschicks und weil er die wählbarere Mitte der SPD verkörperte, hielt er Brandt sogar für einen besonders tückischen Gegner. Daraufhin wandte Adenauer ein Mittel an, zu dem er in solchen Fällen gern griff: die persönliche Verunglimpfung. Er stellte seinen gefährlichsten Widersacher als abscheulichen Charakter dar, erwähnte immer wieder dessen uneheliche Geburt und zog dessen Nationalgefühl in Zweifel. Gegenüber dem CDU-Bundesvorstand meinte er, »man müsse sich jetzt überlegen, was zur Aufklärung über Brandt zu geschehen habe«.54 Vor dem Fraktionsvorstand äußerte er sich wenig später: »Wer Kanzler werden wolle, müsse Charakter und eine saubere Vergangenheit besitzen, weil man zu ihm Vertrauen haben müsse.«

Als Brandt Adenauer einmal ins Gesicht fragte, ob ein solch unfreundlicher Umgang miteinander wirklich nötig sei, protestierte der Kanzler scheinheilig: »Aber Herr Brandt, ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Wenn ich was gegen Sie hätte, würde ich es Ihnen doch sagen.«55

In einem Rundfunkinterview am Vorabend seines fünfundachtzigsten Geburtstags hängte er die Messlatte eventueller Erfolge im kommenden Jahr niedrig. Als ihn der Radiomoderator »um einen kurzen Ausblick in das soeben begonnene Jahr 1961« bat, antwortete er: »Ich würde sagen, das Jahr 1961 hat zwölf Monate. Das kann niemand bestreiten … Was in den zwölf Monaten passieren wird, weiß kein Mensch auf der Welt. […] Wir wollen Gott danken, dass das Jahr 1960 keine Katastrophe gebracht hat. Und wir wollen im Jahre 1961 arbeiten, fleißig sein, gewissenhaft sein und treu sein wie bisher. Dann wird auch – das hoffe ich – das Jahr 1961 keine Katastrophe für uns bringen.«56

Dies war also der Traum des »Alten«: ein Jahr ohne Katastrophen. Dies würde dem Westen mehr Zeit verschaffen, den Sowjetblock durch eine Politik der Stärke und eine Beförderung der Westintegration zu unterminieren. Er war überzeugt, dass Chruschtschow im Jahr 1961 Kennedy auf die Probe stellen würde. Dann müsse man bereit sein.57 Immerhin stand Deutschlands Zukunft auf dem Spiel. Auf einer Kabinettssitzung im Umfeld seiner Geburtstagsfeier sagte er: »Wir alle müssen die Nerven bewahren. Keiner wird das für sich allein tun können. Wir brauchen dazu eine gemeinsame Anstrengung.«

Am Ende der langen Feier meinte Adenauers enge Mitarbeiterin, die Juristin und Politikwissenschaftlerin Anneliese Poppinga, dass sich der Jubilar doch wunderbar fühlen müsse, wenn er eine solche Verehrung erfahre. Adenauer winkte ab und sagte: »Glauben Sie das wirklich? Ein schönes Gefühl? Wenn man so alt ist wie ich, steht man sehr einsam da. Alle die Menschen, die ich kannte, die mir lieb waren, meine beiden Frauen, meine Freunde, sind tot. Es ist keiner geblieben. Es ist ein trauriger Tag.«58

Während er danach mit ihr zusammen die Stapel von Glückwunschschreiben durchschaute, sprach er von den Belastungen des nächsten Jahres, den baldigen Reisen nach Paris, London und Washington und der Notwendigkeit, Brandt in die Schranken zu weisen und für die Freiheit Berlins zu sorgen. Schließlich wurde er melancholisch: »Alte Menschen sind eine Last. Ich kann die Leute verstehen, wenn sie so viel von meinem Alter reden und mich weghaben wollen. Lassen Sie sich doch nicht täuschen durch all diese Geschichten jetzt. Die meisten wissen ja nicht, wie es mir geht, dass ich noch gesund bin. Sie meinen, mit fünfundachtzig Jahren müsse man wacklig sein und nicht mehr ganz so frisch im Kopf.«

Dann legte er die Schreiben beiseite, stand auf und sagte zu seiner Sekretärin in makellosem Italienisch: »La fortuna sta sempre all’altra riva« – Das Glück lieg immer auf dem anderen Ufer des Flusses.

Aber selbst in seinen dunkelsten Augenblicken wusste Adenauer, dass die blühende Bundesrepublik Deutschland durch die unbändige Dynamik ihrer Wirtschaft und das selbstbestimmte Handeln ihrer Bürger den Kampf gegen den Kommunismus gewinnen würde. So groß die Gefahren auch sein mochten, die Adenauer durch Präsident Kennedys Unerfahrenheit oder Bürgermeister Brandts Sozialismus auf sich zukommen sah, so verschwanden sie doch neben der existenziellen Bedrohung, vor der Ulbrichts ostdeutscher Staat stand: der ungeheuren Flüchtlingswelle.

Die gescheiterte Flucht des Friedrich Brandt

Friedrich Brandt59 hatte sich auf dem Heuboden seiner Scheune versteckt, als die ostdeutsche Volkspolizei in sein danebenstehendes Bauernhaus eindrang. Brandt kannte sein Verbrechen: Er widersetzte sich der von den DDR-Behörden angeordneten Zwangskollektivierung seines Bauernhofs, der bereits seit vier Generationen im Besitz seiner Familie war.

Brandts Frau weinte, und sein dreizehnjähriger Sohn Friedel stand stumm vor Schreck da, während die Polizei auf der Suche nach Belastungsmaterial jedes einzelne Zimmer durchwühlte, Schubläden herausriss, Matratzen umdrehte, Bilder aus ihren Rahmen schnitt und Bücherregale umwarf. Tatsächlich verfügten sie jedoch bereits über den nötigen Beweis. Es war ein Brief, den Bauer Brandt einige Wochen zuvor an den Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, geschickt hatte.

Brandt hatte darauf vertraut, dass Pieck, ein gelernter Tischler, den er für einen hart arbeitenden, integren Mann hielt, die Bauern seines Landes und ihren Besitz schützen würde, wenn ihm nur jemand von den Exzessen der Zwangskollektivierung und deren Schaden für die landwirtschaftliche Produktion erzählen würde:

Lieber Präsident Wilhelm Pieck!

Die Gemeindevertretung hat mir das Wirtschaftsrecht abgesprochen, obwohl meine Getreide- und Hackfruchternte im besten und gepflegten Zustand ist, während in der LPG »Freier Bauer« unter Vorsitz des Meisterbauern Gläser die Kartoffeln in einem Meldewald ersticken.

Ich gestatte mir die Anfrage, aus welchem Grunde mir am 17. September das gesamte lebende und tote Inventar mit polizeilicher Unterstützung entwendet wurde. Meine schönen jungen Pferde sollen geschlachtet werden. Ich betrachte diese Maßnahme als Raubüberfall und bitte um Ihre Hilfe und umumgehende Aufklärung der Angelegenheit am besten durch sofortigen Lokaltermin. Und wenn das nicht mehr in Ordnung kommen kann, dann bitte ich um eine Ausreisegenehmigung aus der DDR, um einen ruhigen Lebensabend verbringen zu können und um mich von dem Unrechtsstaat zu erholen.

Für Frieden und Einheit

Friedrich Brandt

Brandt war nur einer von Zehntausenden von Ostdeutschen, die ein Opfer von Ulbrichts gesteigerten Anstrengungen geworden waren, im Rahmen seines zweiten Fünfjahresplans (1956 — 1960) die Kollektivierung der Landwirtschaft voranzutreiben und die Verstaatlichung der Industrie zu vollenden. Der ostdeutsche Parteichef konnte seine Pläne jetzt rücksichtslos durchführen, nachdem zwei Versuche von Parteireformern, ihn abzulösen, gescheitert waren und der Aufstand von 1953 den sowjetischen Oberherren gezeigt hatte, dass eine zu liberale ostdeutsche Staatsführung zu einer Auflösung ihres Staats führen würde.

In den ersten beiden Planjahren wurde die beeindruckende Zahl von sechstausend Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften oder LPGs gegründet. Ulbricht war damit jedoch beileibe noch nicht zufrieden, da immer noch 70 Prozent der Agrarnutzfläche der DDR im Besitz der 750 000 privaten bäuerlichen Betriebe war. Aus diesem Grund schickte er in den Jahren 1958 und 1959 sogenannte Agitationstrupps in alle Dörfer seines Landes, die die örtlichen Bauern durch Überredung oder Drohungen dazu bringen sollten,der »freiwilligen« Kollektivierung zuzustimmen. Ende 1959 setzten die staatlichen Behörden dann für die verbliebenen Privatbauern Abgabequoten fest,die diese unmöglich erfüllen konnten. Gleichzeitig begann die Staatssicherheit, Bauern zu verhaften, die sich der Kollektivierung widersetzten.

Brandt war einer der wenigen, die sich diesem Druck nicht beugen wollten. Inzwischen bewirtschafteten die 19 000 LPGs und dutzende von Staatsgütern 90 Prozent der Anbaufläche und produzierten 90 Prozent der Agrarerzeugnisse. Ulbrichts bemerkenswerter Erfolg wurde noch dadurch verschönert, dass es ihm gleichzeitig gelungen war, den Anteil der Privatunternehmen an der gesamten Industrieproduktion auf nur noch 9 Prozent zu drücken. Die Kosten dafür waren jedoch katastrophal. Zehntausende der fähigsten Unternehmer und Bauern waren aus dem Land geflohen. Die staatlichen Unternehmen wurden nun von Leuten geleitet, die sich eher durch ihre Treue zur Partei als durch unternehmerische Fähigkeiten auszeichneten.

Nachdem sie der Familie Brandt Angst und Schrecken eingejagt hatten, verließen die Volkspolizisten den Bauernhof, ohne auch nur versucht zu haben, den verschwundenen Verdächtigen zu finden. Sie hatten ihm und seiner Frau jedoch die Flucht in den Westen schwerer gemacht, indem sie ihre Ausweispapiere beschlagnahmt hatten. In einem Land ohne persönliche Dokumente dazustehen, das sich durch häufige Ausweiskontrollen auszeichnete, schränkte ihren Bewegungsspielraum entscheidend ein. Es war jedoch klar, dass die Vopos irgendwann wiederkommen würden, um Herrn Brandt wegen seines Widerstands gegen die Kollektivierung und »Vorbereitung der Republikflucht« zu verhaften. Letzteres galt als Verbrechen, das mit drei Jahren Gefängnis bestraft werden konnte.

Brandt entschied sich also, noch in dieser Nacht das Land zu verlassen und sich den vier Millionen anzuschließen, die der Sowjetischen Besatzungszone und später der DDR seit Kriegsende den Rücken gekehrt hatten. Um Polizeikontrollen in öffentlichen Verkehrsmitteln zu vermeiden, fuhr er vier Stunden mit seinem Fahrrad durch die Nacht nach Ostberlin. Dort wohnte in der Nähe eines Grenzübergangs, einer Brücke über den Teltowkanal, seine Schwägerin. Diese bot an, ihn zu verstecken. Nach einem kurzen Gespräch beschloss Brandt jedoch, sich in den Westen aufzumachen, bevor die Grenzpolizisten seine Beschreibung bekommen hatten und die Polizei vielleicht am nächsten Morgen die Wohnungen seiner Familienangehörigen zu durchsuchen begann. Brandt hatte gute Chancen, inmitten von zehntausenden nicht weiter aufzufallen, die jeden Tag die offene Sektorengrenze überquerten, um im Westteil der Stadt zu arbeiten, einzukaufen oder Verwandte und Bekannte zu besuchen.

Nachdem ihre Schwester sie am nächsten Tag über die Entscheidung ihres Mannes informiert hatte, entschied sich Brandts Frau, zusammen mit ihrem Sohn ebenfalls zu fliehen. Ihr Hof war verloren und ihr Mann inzwischen wohl bereits im sicheren Westen, deshalb fiel ihr die Entscheidung leicht. Ihre Schwester, die ihr ähnlich sah, gab ihr ihren Ausweis. Wenn man sie doch erwischte, würde sie behaupten, sie habe ihrer Schwester die Papiere gestohlen. Ohne ihren Friedrich war ihr das Leben nichts mehr wert.

Als die ostdeutsche Grenzpolizei sie auf derselben Brücke anhielt, die ihr Mann wahrscheinlich einen Tag vorher überquert hatte, brach sie zusammen und begann hemmungslos zu weinen. Sie war überzeugt, dass sie aufgeflogen war. Aber an diesem Abend war das Glück auf ihrer Seite. Die Grenzpolizisten überprüften Frau Brandts Papiere nur oberflächlich und ließen sie unbehelligt durch. Dies war ein Beispiel für die Unberechenbarkeiten, die das ostdeutsche Leben prägten.

Als sie mit ihrem Sohn im Westberliner Aufnahmelager in Marienfelde ankam, teilte ihr der Leiter der Aufnahmestelle mit, dass niemand mit dem Namen oder der Beschreibung ihres Mannes eingetroffen war. Nach drei Tagen ängstlichen Wartens traf ein Freund aus ihrem Dorf ein und informierte sie, dass Friedrich Brandt verhaftet worden sei, bevor er die Sektorengrenze überschreiten konnte. Jetzt sitze er im Gefängnis. Der Anklagepunkt war für Ulbrichts Staat nicht ungewöhnlich: »Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch asoziales Verhalten.« In einem Akt wahrscheinlich ungewollter Ironie hatten die Strafverfolgungsbehörden seine Verhaftung außerdem mit dem Hinweis auf die verleumderische Behauptung in Brandts Brief begründet, dass die DDR ein »Unrechtsstaat« sei.

Als der Freund aus ihrem Dorf Frau Brandt drängte, unbedingt im Westen zu bleiben, lehnte sie das ab: »Was soll ich allein mit dem Kind im Westen? Und der Friedrich sitzt in der Heimat im Zuchthaus, und niemand kann ihm helfen.«

Am nächsten Morgen kehrte sie mit ihrem Jungen zurück. Sie hoffte auf eine Arbeitsmöglichkeit in der LPG, mit der sie sich und ihren Sohn durchbringen konnte, solange ihr Mann im Gefängnis war. Ihr kurzes Freiheitsgefühl wich jahrelanger stiller Verzweiflung. Sie tauchte wieder ein in ihr eintöniges DDR-Leben und wartete nur noch auf die Freilassung ihres Mannes.

Friedrich Brandt mochte für Ulbricht ein kleiner Erfolg sein. Er wusste jedoch sehr gut, dass er ohne eine gewichtigere Unterstützung durch Chruschtschow im Kampf gegen den Flüchtlingsstrom am Ende den Kürzeren ziehen würde.