KAPITEL 11

Wien: Kriegsdrohungen

Die USA sind nicht bereit, die

Lage am gefährlichsten Ort der Welt zu

normalisieren. Die UdSSR will einen chirurgischen

Eingriff an diesem schlimmen

Ort vornehmen – um diesen Dorn, dieses

Krebsgeschwür zu beseitigen.

MINISTERPRÄSIDENT CHRUSCHTSCHOW ZU PRÄSIDENT

KENNEDY,

WIEN, 4. JUNI 19611

Ich habe noch nie einen Mann wie ihn getroffen. Ich sprach davon, dass eine atomare Auseinandersetzung siebzig Millionen Menschen in zehn Minuten töten könnte, und er schaute mich nur an, als ob er sagen wollte: »Na und?« Ich hatte den Eindruck, dass er sich einen Dreck darum scheren würde, wenn es dazu kommen sollte.

PRÄSIDENT KENNEDY ZUM TIME-REPORTER HUGH SIDNEY

IM JUNI 19612

SOWJETISCHE BOTSCHAFT,

WIEN

SONNTAG, 4. JUNI 1961, 10:15 UHR

Nikita Chruschtschow stand vor der sowjetischen Botschaft und wiegte sich hin und her wie ein Boxer, der ungeduldig in seiner Ringecke wartet, nachdem er die ersten Runden gewonnen hat. Ein breites Grinsen enthüllte die Lücke in seinen Vorderzähnen, während er seine kleine, fleischige Hand Kennedy entgegenstreckte.

Für die Vertretung einer angeblichen Arbeitermacht war die Wiener Botschaft auf fast schamlose Weise hochherrschaftlich.3 Tatsächlich hatte das zaristische Russland das Gebäude im späten 19. Jahrhundert erworben. Hinter seiner Neorenaissancefassade öffnete sich eine riesige Eingangshalle aus Naturgranit und Marmor. »Ich begrüße Sie auf diesem Stückchen sowjetischen Territoriums«, sagte Chruschtschow zu Kennedy.4 Dann zitierte er ein russisches Sprichwort, mit dem Kennedy nicht sehr viel anfangen konnte: »Manchmal trinken wir nur aus kleinen Gläsern, aber wir reden mit umso mehr Gefühl.«

Nach einem neunminütigen unbedeutenden Geplauder geleitete Chruschtschow seine amerikanischen Gäste durch einen Säulengang zu einer großen Treppe, die zum ersten Stock hinaufführte. Oben angekommen, ließen sie sich auf Sofas in einem über 35 Quadratmeter großen Konferenzraum nieder, dessen Wände mit rotem Damast bespannt waren.

Die Art und Weise, wie die beiden Männer den Morgen ihres zweiten Konferenztags verbracht hatten, sprach Bände über ihre Unterschiedlichkeit.5 Die katholischen Kennedys besuchten eine von Franz Kardinal König in der gotischen Pracht des Stephansdoms zelebrierte Messe, die musikalisch von den Wiener Sängerknaben umrahmt wurde.6 Die Augen der First Lady füllten sich mit Tränen, als sie zum Gebet niederkniete. Als die Kennedys aus der Kirche traten, jubelte ihnen die Menge, die sich auf dem Vorplatz versammelt hatte, begeistert zu. Etwa zur selben Zeit beobachtete eine weit kleinere und weniger begeisterte Menschenansammlung voller Neugier, wie der Staatschef der atheistischen Sowjetunion einen Kranz am sowjetischen Kriegerdenkmal am Schwarzenbergplatz niederlegte, das die Einheimischen voller Bitterkeit das »Denkmal für den unbekannten Plünderer« getauft hatten.

Im Konferenzraum, in dem sich die beiden Delegationen versammelten, waren die zur Wandbespannung passenden Vorhänge zugezogen. Sie verbargen die hohen, breiten Botschaftsfenster und schufen eine düstere Atmosphäre, da sie das helle Licht dieses Tages nach draußen verbannten. Wie am ersten Tag versuchte Kennedy, die Gesprächsatmosphäre zu lockern, indem er den sowjetischen Ministerpräsidenten nach seiner Kindheit fragte.7 Chruschtschow hatte jedoch nicht die geringste Lust, über seine bäuerliche Herkunft mit diesem Spross der privilegierten Klasse zu sprechen. Deshalb antwortete er nur ganz kurz, dass er in einem russischen Dorf in der Nähe von Kursk geboren wurde, das weniger als 10 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt lag.

Er brachte dann das Gespräch schnell wieder auf die Gegenwart zurück und erzählte, dass die Sowjetunion in der Nähe von Kursk unlängst riesige Eisenerzvorkommen gefunden habe, die auf 30 Milliarden Tonnen geschätzt würden. Tatsächlich seien die Gesamtvorkommen wahrscheinlich noch zehnmal höher. Dann erinnerte er Kennedy daran, dass die gesamten erkundeten Eisenvorkommen der Vereinigten Staaten mit fünf Milliarden Tonnen nur ein Sechstel davon betragen würden. »Die sowjetischen Reserven werden den Bedarf der ganzen Welt auf geraume Zeit decken können«, fügte er hinzu.

In den ersten Minuten des Tages zwei von Wien hatte Chruschtschow einen von Kennedy angestrebten persönlichen Austausch über die familiären Hintergründe der beiden Gesprächspartner in eine Prahlerei über die überlegenen Rohstoffvorräte seines Landes umgewandelt. Er hatte nicht nach den Entwicklungsjahren des Präsidenten gefragt, über die er ohnehin gut genug informiert war. Ungeduldig schlug er vor, zum eigentlichen Zweck dieses Tages vorzudringen, nämlich zu Berlin und dessen Zukunft.

In ihrer an diesem Morgen erscheinenden Ausgabe hatte die Londoner Times die Besorgnis eines britischen Diplomaten über diesen Wiener Gipfel zitiert: »Hoffentlich kommt der Junge nicht allzu übel zugerichtet aus diesem Bärenkäfig heraus.« Tatsächlich hatte Chruschtschow bereits am Beginn dieses zweiten Tages seine Krallen gezeigt. Trotz der Fortschritte in der Laos-Frage, die ihre Delegationen über Nacht erreicht hatten, wollte er diese Angelegenheit nicht als ein Beispiel dafür herausstreichen, wie die beiden Seiten Spannungen abbauen könnten.

Der amerikanische und der sowjetische Außenminister sowie ihre Mitarbeiter hatten eine Übereinkunft über ein neutrales Laos erzielt. Dieses Zugeständnis konnte Chruschtschow politisch teuer zu stehen kommen, da es von den Chinesen, Nordvietnamesen und der laotischen kommunistischen Bewegung Pathet Lao abgelehnt werden würde. Anstatt jedoch diese Vereinbarung gegenüber Kennedy als Beweis seines guten Willens anzuführen, warf Chruschtschow den USA »Größenwahn« vor, weil sie »auch künftig irgendwelche Rechte auf die Einmischung in die Angelegenheiten anderer Länder«8 in Asien geltend machen wollten.

Danach widersetzte sich der Sowjetführer allen Bemühungen Kennedys, in der Frage der Atomteststopps zu bindenden Vereinbarungen zu gelangen. Außerdem widersprach er der Ansicht des US-Präsidenten, dass erst eine allgemeine Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen den Weg zu einer Lösung des Berlin-Problems öffnen würde. Für Chruschtschow hatte Berlin absoluten Vorrang.

In seinem Versuch, den Sowjetführer doch noch zu Fortschritten auf dem Gebiet der Atomtests zu bewegen, zitierte Kennedy sogar ein altes chinesisches Sprichwort: »Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt.«

»Wie ich sehe, sind Sie ein Kenner Chinas«, kommentierte Chruschtschow.

»Wir werden wahrscheinlich beide China gut kennen lernen müssen«, antwortete Kennedy.

Chruschtschow lächelte. »Ich kenne China bereits jetzt schon gut«, sagte er dann. Dieser kleine Ausrutscher war für den Sowjetführer ungewöhnlich und eröffnete einen kurzen Blick auf seine gespannten Beziehungen zu Mao.

Als die Sowjets später jedoch das offizielle Gipfelprotokoll nach Peking schickten, reparierten sie diesen kleinen Fauxpas, indem sie einen verbindlichen Satz einflickten: »China ist unser Nachbar, unser Freund und unser Verbündeter. «9

Der wichtigste Teil des gesamten Gipfelgesprächs begann mit einer Warnung Chruschtschows. Der Sowjetführer leitete eine längere Darlegung der »Position der Sowjetregierung« mit der Bemerkung ein, Moskau habe jetzt lange genug auf eine Berlin-Regelung gewartet. »Das ist eine Frage, die im wesentlichen Maße die Entwicklungsrichtung zwischen unseren Staaten bestimmt. Wenn Sie unsere Bestrebungen falsch verstehen, so kann das zu einer Verschärfung unserer Beziehungen führen.«

Sofort beugten sich die Berater der beiden Männer aufmerksam nach vorne. Sie wussten, dass alles Bisherige nur ein Vorspiel für diesen Augenblick gewesen war. »Seit Beendigung des Kriegs sind schon mehr als sechzehn Jahre vergangen«, sagte Chruschtschow. »Die Sowjetunion hat in diesem Krieg riesige Verluste erlitten: Wir haben über 20 Millionen Menschen verloren; große Gebiete unseres Landes wurden zerstört; und jetzt sammeln die Deutschen, die zweimal in der Geschichte der Menschheit einen Weltkrieg entfachten, erneut Kräfte, und die Generäle der Bundeswehr, die früher die Hitler-Truppen befehligten, nehmen heute mehr und mehr führende Posten in der NATO ein. Dadurch droht ein dritter Weltkrieg mit noch größeren Schrecken, mit noch größeren Zerstörungen.«

Aus diesem Grund, teilte er Kennedy mit, werde Moskau keine weitere Verzögerung der Berlin-Frage dulden, von der nur »westdeutsche Militaristen« profitieren würden. Eine Wiedervereinigung Deutschlands sei gegenwärtig nicht zu erwarten, da die »Deutschen selbst« sie gar nicht wollten. Deshalb seien die Sowjets der Auffassung, »dass von den realen Verhältnissen, wie sie sich in Europa ergeben haben, ausgegangen werden muss, und gegenwärtig bestehen zwei deutsche Staaten.«

Chruschtschow erklärte Kennedy, dass er es vorziehen würde, den fälligen Friedensvertrag mit seiner Änderung des gegenwärtigen Berlin-Status »gemeinsam mit Ihnen« abzuschließen. Sollte dies jedoch nicht möglich sein, werde er ihn einseitig »mit der Regierung der DDR unterschreiben«. Damit verlören »alle Abkommen und Einrichtungen, die als Ergebnis der Kapitulation Deutschlands entstanden sind, ihre Kraft«. Danach werde Westberlin eine »Freie Stadt« sein, in der »ein symbolisches Truppenkontingent«der Vereinigten Staaten »zusammen mit einem geringen Kontingent unserer Truppen« stationiert bleiben könnte. Die Sowjets würden dann gemeinsam mit den Amerikanern das, »was der Westen die Freiheit Westberlins nennt«, garantieren. Moskau sei jedoch auch dazu bereit, »den Status Berlins durch Truppen neutraler Länder sichern zu lassen.«

Kennedy begann seine Entgegnung mit der Bemerkung, dass er Chruschtschow für diese freimütige Darlegung seiner Auffassungen »verbunden« sei. Vollgepfropft mit Amphetaminen und Schmerzmitteln und in sein enges Korsett eingezwängt, wurde Kennedy plötzlich bewusst, dass Chruschtschow soeben ein neues Berlin-Ultimatum gestellt hatte. Dies erforderte eine klare und scharfe Antwort. Auf diesen Moment hatte sich Kennedy vorbereitet. Ab jetzt wägte er jedes Wort sorgfältig ab.

Er betonte, dass die beiden Männer nun nicht mehr über weniger bedeutende Angelegenheiten wie Laos sprächen, sondern »von einer Frage, die weit wichtiger ist und die USA unmittelbar berührt. Wir sind nicht in Berlin, weil wir dort geduldet werden. Wir haben uns das Recht erkämpft, dort zu sein.« Obwohl die Vereinigten Staaten im Zweiten Weltkrieg nicht so »riesige Verluste« wie die Sowjetunion gehabt hätten, machte Kennedy eine Sache ganz deutlich: »Wir befinden uns in Berlin aufgrund eines internationalen Abkommens und nicht der Zustimmung der Ostdeutschen.«

Jetzt kam er zum zentralen Teil seiner Botschaft: »Jeder amerikanische Präsident seit dem Zweiten Weltkrieg hat in dieser Angelegenheit […] betont, dass er zu seinen Verpflichtungen steht. Wenn wir uns aus Berlin vertreiben ließen und den Verlust unserer Rechte akzeptieren würden, könnte niemand mehr dem Engagement und den Versprechungen der Vereinigten Staaten Vertrauen entgegenbringen. Hier geht es um unsere nationale Sicherheit, denn wenn wir diesem sowjetischen Zustand zustimmen würden, wären die vertraglichen Verpflichtungen der USA nicht mehr wert als ein Stück Papier.«10

Bis zu diesem Zeitpunkt war der Wiener Gipfel wenig mehr als ein weitgehend unverbindlicher Wortwechsel gewesen. Ab jetzt bemühten sich jedoch die Protokollanten, den genauen Wortlaut der Aussagen ihrer Chefs zu Papier zu bringen. Die beiden mächtigsten Männer der Welt begannen eine Auseinandersetzung über ihr schwierigstes und brisantestes Problem.

Von nun an wurde Geschichte gemacht.

»Westeuropa ist für unsere nationale Sicherheit von höchster Bedeutung, und deshalb haben wir es in zwei Kriegen unterstützt«, stellte Kennedy klar. »Würden wir Berlin aufgeben, käme das einer Preisgabe Europas gleich. Wenn wir also über Westberlin reden, sprechen wir gleichzeitig über Westeuropa.«11

Neu für die Sowjets war Kennedys wiederholte Betonung des einschränkenden »West« vor dem Wort »Berlin«. Kein US-Präsident hatte bisher so klar zwischen den Verpflichtungen gegenüber Berlin als Ganzem und denen gegenüber Westberlin unterschieden. In dieser bisher vielleicht wichtigsten Machtprobe seiner Präsidentschaft hatte Kennedy bereits ein einseitiges Zugeständnis gemacht. Er erinnerte Chruschtschow daran, dass man am ersten Tag der Gespräche festgestellt habe, »dass zwischen uns gegenwärtig ein Gleichgewicht der [militärischen] Kräfte besteht«. Deshalb sei es »schwer zu verstehen«, warum ein Land wie die Sowjetunion, die so »gewaltige Erfolge« in der Raumfahrt und der Wirtschaft »errungen« habe, vorschlagen könne, dass die Vereinigten Staaten einen so entscheidenden Ort für ihre weltweite Stellung einfach so verlassen würden. Die Vereinigten Staaten würden niemals Rechte aufgeben, die sie »im Krieg erkämpft« hätten.

Chruschtschow bekam einen roten Kopf, als ob dieser ein Thermometer wäre, das seine steigende Innentemperatur anzeigte. Er unterbrach den amerikanischen Präsidenten und wollte von ihm wissen, ob dies bedeute, dass er keinen Friedensvertrag unterzeichnen wolle. Kennedys Bemerkung über die amerikanische nationale Sicherheit konterte er mit der sarkastischen Frage: »Vielleicht wollen Sie [mit Ihren Truppen] auch nach Moskau kommen? Das würde doch auch die Interessen der USA außerordentlich fördern.«

Kennedy hielt dagegen: »Wir reden nicht darüber, ob die Vereinigten Staaten in Moskau einmarschieren oder die UdSSR in New York. Wir reden darüber, dass wir bereits seit sechzehn Jahren in Berlin sind – und unser Vorschlag ist, dass wir dort auch bleiben.«12

Danach versuchte er, Chruschtschow entgegenzukommen, indem er eine Argumentationslinie wieder aufgriff, die er bereits am Vortag ohne Erfolg eingeschlagen hatte: Er wisse sehr wohl, dass die Situation in Deutschland und Westberlin »anomal« sei. Aber angesichts der gespannten Lage in der Welt sei »jetzt einfach nicht die Zeit, um die Lage in Berlin zu ändern. […] Wird dieses Gleichgewicht geändert, dann wird sich das negativ auf unsere Positionen in Westeuropa auswirken und ein Schlag gegen die Interessen der USA sein«, sagte er, um dann Chruschtschow direkt anzusprechen: »Sie, Herr Vorsitzender, würden doch einem solchen Schlag gegen Ihre Interessen auch nicht zustimmen, und wir können das ebenso wenig akzeptieren.«

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Chruschtschow sein übliches aufbrausendes Benehmen weitgehend im Zaum gehalten. Nun war aber kein Halten mehr. Er fuchtelte mit den Armen, sein Gesicht färbte sich puterrot, und seine Stimme wurde immer schriller, während seine stakkatoartigen Wortkaskaden sich wie wütendes Maschinengewehrfeuer anhörten. »Die USA sind nicht bereit, die Lage am gefährlichsten Ort der Welt zu normalisieren«, schäumte er. »Die UdSSR will einen chirurgischen Eingriff an diesem schlimmen Ort vornehmen – um diesen Dorn, dieses Krebsgeschwür zu beseitigen –, ohne die Interessen einer Seite zu beeinträchtigen, sondern zur Zufriedenheit aller Völker der Welt.«

Die Sowjetunion wolle die Berlin-Frage doch nicht »durch irgendwelche Intrigen oder Drohungen lösen, sondern durch die Unterzeichnung eines Friedensvertrags mit den Teilnehmerländern der Anti-Hitler-Koalition. Sie aber sagen, das widerspreche den Interessen der USA. Ich kann das einfach nicht verstehen, Herr Präsident.« Die Sowjetunion schlage doch nicht vor, »die bestehenden Grenzen zu revidieren«. Stattdessen wolle sie diese durch einen Friedensvertrag »gesetzlich verankern«. Dies würde »jenen aggressiven Kräften den Weg versperren, die die Menschheit in einen neuen Krieg stürzen möchten«.

Chruschtschow spielte dann auf Adenauer und die bundesdeutsche Regierung an, als er von »Revanchisten« sprach, »die jetzt mit Appellen zur Änderung der Grenzen auftreten« würden. »Hitler sprach seinerzeit davon, dass er ›Lebensraum‹ – möglichst bis zum Ural – brauche. Jetzt aber haben die Generäle, die die Hitler-Armee befehligten, fast alle Kommandopositionen in der NATO besetzt.«

Warum die Vereinigten Staaten meinten, ihre Interessen in Berlin schützen zu müssen, sei ihm unverständlich. Dann erklärte er Kennedy, so leid es ihm tue, es gebe keine »Macht, die uns von der Unterzeichnung eines Friedensvertrags mit Deutschland abhalten könnte«.

Er wiederholte noch einmal, dass seit dem Krieg bereits sechzehn Jahre vergangen seien. Wie lange wolle Kennedy Moskau noch warten lassen? Noch weitere sechzehn Jahre? Oder vielleicht sogar weitere dreißig Jahre?

Chruschtschow deutete dann auf die Mitglieder seiner Delegation und meinte, sein Sohn sei an der Front gestorben, Gromyko dort drüben habe zwei Brüder und Mikojan einen Sohn verloren. »Es gibt in unserem Land keine einzige Familie, die während des Kriegs keinen ihrer Angehörigen verloren hat.« Natürlich würden amerikanische Mütter ihre Söhne genauso tief wie sowjetische Mütter betrauern. Trotzdem sei es eine Tatsache, dass die Amerikaner während des Kriegs Tausende, die Sowjets jedoch Millionen Menschen verloren hätten.

Danach erklärte er: »Wir werden also den Friedensvertrag unterzeichnen, und die Souveränität der DDR wird geachtet werden. Sollte jemand diese Souveränität verletzen, so werden wir das als einen Akt der Aggression mit allen sich hieraus ergebenden Konsequenzen betrachten.«

Chruschtschow drohte also mit Krieg, wie es de Gaulle vorausgesagt hatte. Die amerikanische Delegation saß in fassungslosem Schweigen da und wartete auf Kennedys Antwort.

Der Präsident fragte ganz ruhig, ob die Zugangswege nach Berlin offen bleiben würden, nachdem die Sowjets einen solchen Friedensvertrag abgeschlossen hätten. Kennedy war bereit, sich mit einem sowjetischen Friedensvertrag mit der DDR abzufinden, wenn die Rechte der Westmächte in West-berlin und der Zugang der Alliierten zur Stadt davon nicht berührt würden.

Chruschtschow bekräftigte jedoch, dass dieser Vertrag den freien Zugang tatsächlich einschränken würde.

Damit war für Kennedy die Grenze des Zumutbaren überschritten.

»Der Entschluss der Sowjetunion … ist eine sehr ernste Frage«, sagte der Präsident. Er hoffe, dass Chruschtschow alle Folgen bedacht habe, die sich daraus ergeben könnten. Er sei in der Hoffnung nach Wien gekommen, »eine Verbesserung der Beziehungen zwischen unseren Ländern zu erreichen. Und ich möchte nicht abreisen mit dem Gedanken, dass Sie diesen Vertrag unterzeichnen und willkürlich alle unsere Rechte in Bezug auf Westberlin annullieren wollen.« Es sei Moskaus Angelegenheit, ob es seine Rechte in Berlin auf die Ostdeutschen übertragen wolle, aber ein amerikanischer Präsident könne es keinesfalls hinnehmen, dass dadurch auch Rechte der USA geschmälert würden.

Jetzt begann Chruschtschow, die amerikanischen Positionen auszuloten. Zuerst wollte er wissen, ob ein Interimsabkommen noch möglich wäre, wie er es damals mit Eisenhower in Camp David besprochen hatte – eine Vereinbarung, bei der beide Seiten ihr Prestige wahren würden. Man könnte dabei den beiden deutschen Staaten eine Frist von sechs Monaten setzen, »innerhalb derer sie sich untereinander verständigen sollen«. Wenn sie in dieser Zeit zu keiner Einigung gelangen würden – wovon Chruschtschow überzeugt war –, »so werden wir uns der Verantwortung für die deutsche Frage entledigen, und jene Staaten, die das wünschen, unterzeichnen dann einen Friedensvertrag mit den beiden deutschen Staaten«.

Selbst wenn die Amerikaner seinen Vorschlägen nicht zustimmen würden, müssten sie begreifen, dass die Sowjetunion das Problem nicht länger hinausschieben könne. Man werde also auf jeden Fall den Friedensvertrag mit Deutschland bis Ende des Jahres schließen und damit auch die Kontrolle über den Zugang nach Westberlin auf Ostdeutschland übertragen. Er begründete seine diesbezüglichen Rechte mit einer statistischen Analyse über den Preis an menschlichem Leben, der beide Nationen im letzten Krieg entrichten mussten, um die Deutschen zu besiegen. Während die Sowjets im Zweiten Weltkrieg mehr als 20 Millionen Tote zu beklagen hatten, zählten die Vereinigten Staaten während des gesamten Kriegs in Europa 143 000 Gefallene.13

Kennedy meinte darauf, dass er ja gerade deshalb den Frieden bewahren wolle, »damit sich so etwas nicht wiederholt«.

Der Sowjetführer griff dann das Wort auf, das er so sehr hasste, und erinnerte Kennedy daran, dass im Westen oft von der Gefahr gesprochen werde, »dass sich Chruschtschow vielleicht einen Rechenfehler leisten könnte, der zum Krieg führt«. Im Moment habe er aber eher den Eindruck, dass die Amerikaner Gefahr liefen, sich zu verrechnen. Dann wandte er sich direkt an den Präsidenten: »Wenn Sie wegen Berlin einen Krieg entfesseln sollten, so nehmen Sie damit die ganze Verantwortung auf sich. Im Pentagon gibt es zwar Leute, die einen Krieg wollen, aber Sie dürften bestens wissen, was ein moderner Krieg sein würde. Adenauer weiß bestens, was ein Krieg für Westdeutschland bedeuten würde. Macmillan weiß auch, was Krieg ist. Kein einziger vernunftbegabter Mensch will den Krieg, und wenn sich auf der Welt doch solche Wahnsinnigen finden sollten, muss man sie in die Zwangsjacke stecken.«

Kennedys Team war wie vom Donner gerührt. Inzwischen hatte Chruschtschow bereits dreimal das Wort »Krieg« in den Mund genommen. Dies war in diplomatischen Unterredungen, gleich auf welcher Ebene, ein unerhörtes Ereignis.

Als ob der Sowjetführer die Angelegenheit endgültig abschließen wollte, stellte er noch einmal fest, dass die UdSSR bis zum Ende des Jahres auf alle Fälle einen Friedensvertrag unterschreiben werde. »Ihr Zutritt nach Berlin hört dann auf«, teilte er den Amerikanern unverblümt mit. Er hoffe jedoch immer noch, dass die Vernunft siege und der Frieden erhalten bleibe.

Tatsächlich hatte der Sowjetführer noch nicht auf den eigentlichen Vorschlag Kennedys reagiert, deshalb versuchte es der US-Präsident noch einmal. Kennedy betonte, dass er einen Friedensvertrag an sich noch nicht als kriegerischen Akt betrachten würde, wenn Chruschtschow Westberlin unangetastet lasse. »Aber ein Friedensvertrag, dem zufolge wir unserer Rechte verlustig gehen, ist ein kriegerischer Akt«, stellte er klar. »Die Unterzeichnung des Friedensvertrags ist eine Angelegenheit der Sowjetunion, aber die einseitige Übertragung unserer Rechte an Ostdeutschland ist schon eine ganz andere Sache.«

Es wurde immer klarer, was Kennedy eigentlich sagen wollte: Macht, was ihr wollt, mit dem, was euch gehört, aber rührt ja nicht das an, was uns gehört. Wenn die Vereinigten Staaten ihren Verpflichtungen in Westberlin nicht nachkommen würden, »wird die ganze Welt den Schluss ziehen, dass die USA ein Land seien, das seine Verpflichtungen nicht ernst nimmt«. Da Ostberlin jedoch im Machtbereich der Sowjetunion lag, konnte diese dort, wie Kennedy durchblicken ließ, nach eigenem Gutdünken schalten und walten.

Damals erkannte Chruschtschow jedoch noch nicht, welchen Handel Kennedy ihm damit angeboten hatte. Stattdessen drohte der Sowjetführer unverblümt: »Den Versuch, Ihre Rechte hinsichtlich Westberlins auch nach Unterzeichnung des Friedensvertrags aufrechtzuerhalten, […] werden wir als Verletzung des Friedens und der Ordnung in Deutschland betrachten. Wir werden uns damit nicht abfinden, und die Verantwortung möge auf den fallen, der den Frieden verletzt.«

Dann beklagte er die angeblich schlechte Behandlung der Sowjetunion durch die Vereinigten Staaten nach dem Krieg. Sie hätten die UdSSR ihrer Rechte auf Reparationen aus Westdeutschland beraubt. Darüber hinaus hätten die Amerikaner einen doppelten Maßstab angelegt, als sie sich weigerten, einen Friedensvertrag mit Ostdeutschland auszuhandeln, obwohl sie bereits im Jahr 1951 einen Separatvertrag mit Japan geschlossen hatten, ohne zuvor die Sowjets zu konsultieren. Tatsächlich hatte der damalige stellvertretende Außenminister Gromyko die sowjetische Delegation bei der Friedenskonferenz von San Francisco angeführt. Dort hatte er zuerst diesen Vertrag zu verhindern versucht und sich danach geweigert, ihn zu unterzeichnen. Als Begründung hatte er angegeben, dass die Vereinigten Staaten die Chinesen nicht eingeladen hätten und jetzt ein antisowjetisches, militaristisches Japan schaffen würden.

Kennedy konterte, dass Chruschtschow einmal öffentlich erklärt habe, er hätte den Vertrag mit Japan unterzeichnet, wenn er damals bereits an der Macht gewesen wäre.

Für Chruschtschow war jedoch nicht so wichtig, was er vielleicht getan hätte, sondern dass sich die Vereinigten Staaten nicht einmal um eine Zustimmung der Sowjetunion bemüht hatten. Auch in der Berlin-Frage beruhe die amerikanische Politik auf dem Grundsatz: »Was ich will, das mache ich eben.«

Chruschtschow meinte, er habe jetzt von dieser Art von US-Verhalten endgültig genug. Moskau werde einen Vertrag mit Ostdeutschland schließen. Jede »Verletzung der Souveränität der Deutschen Demokratischen Republik«, was den Zugang nach Berlin betraf, durch die Vereinigten Staaten werde ernste Folgen haben.

Kennedy antwortete, er befürworte im Gegensatz zu Chruschtschows Behauptung keinen »Krieg in Berlin«, sondern hielte es für gut, wenn »West- und Ostdeutschland einen Weg zur Normalisierung ihrer Beziehungen finden würden« und die künftigen Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten eine »Lösung des gesamten deutschen Problems« gestatten würde. Er selbst sei nicht »darum bemüht, dass die Sowjetunion die Verbindungen einbüßt, die sie in Europa hat«. Damit versicherte er Chruschtschow wie bereits am ersten Tag, dass er nichts tun werde, um die Machtbalance in Europa zu verändern.

Kennedy erinnerte daraufhin Chruschtschow daran, dass er ihn »seinerzeit als jungen Mann bezeichnet« habe, womit er wohl andeuten wollte, dass der Sowjetführer aus seiner relativen Unerfahrenheit Vorteile zu ziehen versuche. Der US-Präsident stellte jedoch klar: »Ich bin nicht deshalb Präsident geworden, um gegen die Interessen der USA zu handeln.« Chruschtschow schlug dann noch einmal vor, dass beide Seiten ein »provisorisches Abkommen« unterzeichnen sollten, das innerdeutsche Verhandlungen vorsehen würde. Er betrachte jedoch diesen Vorschlag, »um offen zu sprechen, als ein formales Moment, das den Anschein erwecken soll, dass die Großmächte den Deutschen selbst die Verantwortung übertragen«. Da es gegenwärtig »natürlich keine Wiedervereinigung geben kann«, werde der Ausgang am Ende derselbe sein und alle alliierten Rechte in Berlin würden verschwinden.

Mit dem Sinn für perfektes Timing, das diesen Politschauspieler auszeichnete, überreichte Chruschtschow Kennedy jetzt eine »Denkschrift mit der Darlegung unserer Position in der deutschen Frage«,14 die seinem Ultimatum eine offizielle Form geben sollte. Niemand in Kennedys Mannschaft hatte den Präsidenten auf eine solche schriftliche Initiative des Kremls vorbereitet. Auch Bolschakow hatte einen solchen Schritt nicht einmal angedeutet. Chruschtschow erklärte, man habe diese Note vorbereitet, »damit Sie unsere Auffassungen besser prüfen können, falls wir zur Erörterung dieser Frage zurückkehren sollten«.

Spätestens jetzt hatte sich Chruschtschow in der Berlin-Frage für einen Kollisionskurs mit Kennedy entschieden. Er tat dies nicht zuletzt deshalb, weil der neue amerikanische Präsident in seinem strikten Beharren auf dem Status quo nicht einmal Eisenhowers Bereitschaft gezeigt hatte, zumindest Verhandlungen über dieses Thema aufzunehmen. Das Ganze war für den Sowjetführer bereits unter Eisenhower und vor dem U-2-Zwischenfall schwer zu schlucken gewesen. Jetzt war es ihm völlig unmöglich.

Der Morgen war wie im Flug vergangen.

Während sich Chruschtschow und Kennedy zu einem Mittagessen in recht angespannter Atmosphäre zurückzogen, wurden ihre Gattinnen durch die Stadt geführt. Vor dem Palais Pallavicini auf dem sonnenüberströmten Josefsplatz hatten sich etwa tausend Menschen versammelt, um einen Blick auf die beiden Damen zu erhaschen, die dort ihr Mittagessen einnehmen würden. Nina Chruschtschowa wurde mit einem leisen Murmeln begrüßt. Als Jackie eintraf, jubelten ihr dagegen die Leute zu. Zwei amerikanischen Reportern tat die Missachtung der Menge für Nina Chruschtschowa dermaßen leid, dass sie in die »Ja-ckie! – Ja-ckie!«-Rufe der Wiener »Nina!«-Rufe einfließen ließen.

Der Reuters-Korrespondent Adam Kellett-Long, der aus Berlin gekommen war, um über den Gipfel zu berichten, war entsetzt, als er die Fotografen Jackie zurufen hörte, sie solle doch bitte ihren Busen etwas vorstrecken, damit sie ansprechendere Bilder machen könnten. »Und sie tat das dann sogar!«, erinnerte er sich später. »Sie benahm sich wie Marilyn Monroe oder ein Filmstar. Sie genoss das Ganze auch noch!«15

Von den Fenstern der Beletage des Palais aus schauten die beiden Damen dann auf die Menge hinunter. Jackie erschien in ihrem stahlblauen Kostüm, ihrem schwarzen Pillbox-Hut, ihrer viersträngigen Perlenkette und ihren weißen Handschuhen wie eine Abbildung aus einem Hochglanzmodemagazin. Die sowjetischen Pressesprecher befassten sich natürlich nicht mit Ninas Kleidung. Die New York Times berichtete später, sie habe ausgesehen wie die Hausfrau, für die Jackies Modezeitschriften produziert werden würden.16 Dies schien Nina Chruschtschowa jedoch überhaupt nicht zu stören, die die Unterhaltung mit Jackie nach eigenen Angaben anregend fand und danach meinte, sie habe »wie ein Kunstwerk ausgesehen«. Während sie sich von den Fenstern des Festsaals aus der Menge zeigten, hielt Nina Jackies behandschuhte Hand, ein Bild persönlicher Wärme, die dem »Frühstück« ihrer Ehegatten, wie es laut Protokoll bezeichnet wurde, vollkommen abging.

Zuerst unterhielten sich die beiden Männer über Verteidigungsfragen und die Waffenindustrie.17 Chruschtschow meinte, er habe Kennedys Botschaft an den Kongress vom Mai genau untersucht, in der er dramatisch erhöhte Verteidigungsausgaben angekündigt habe. Er verstehe zwar, dass die Vereinigten Staaten nicht abrüsten könnten, da sie ja von »Monopolisten« kontrolliert würden. Dennoch zwinge ihn diese Aufrüstung, die sowjetische Armee ebenfalls aufzustocken.

In diesem Zusammenhang kehrte Chruschtschow zu dem Gespräch zurück, das sie am Tag zuvor beim Essen geführt hatten, in dem er eine gemeinsame Mission zum Mond für möglich erklärt hatte. Jetzt bedauerte er, dass eine solche Zusammenarbeit vor einer allgemeinen Abrüstung unmöglich sei. Offensichtlich wollte er gegenwärtig nicht einmal eine derart schwache Aussicht auf eine mögliche Kooperation auf dem Verhandlungstisch zurücklassen.

Kennedy fragte dann, ob man nicht wenigstens den Zeitplan für ihre Weltraumprojekte koordinieren könne.

Ohne rechte Überzeugung entgegnete Chruschtschow, dass dies vielleicht möglich sei. Dann erhob er ein Glas süßen Krimsekt und brachte einen längeren Trinkspruch auf Kennedy aus.18 Er witzelte, »dass die Liebe in natura besser sei als die Liebe mithilfe des Dolmetschers«. Es sei gut, dass beide Männer jetzt »ihre Meinungen ausgetauscht« hätten.

Dann betonte er noch einmal, dass sich dieses neue sowjetische Berlin-Ultimatum – so nannte er es natürlich nicht – auf keinen Fall »gegen Sie oder Ihre Verbündeten« richte. Er verglich sein Vorgehen mit einem »operativen Eingriff«, der zwar »ein schmerzhafter Vorgang« sei, aber »zur Genesung des Patienten« führe. In einer Vermengung seiner Metaphern meinte er dann, Moskau wolle »eine Schwelle überschreiten, und wir werden sie überschreiten«.

Chruschtschow räumte ein, »dass unsere Beziehungen dadurch für eine gewisse Zeit einer großen Belastung ausgesetzt werden. Wir sind jedoch überzeugt, dass die Sonne danach wieder erstrahlen und unsere Beziehungen erwärmen wird. Sie brauchen Berlin nicht. Wir brauchen es auch nicht. Es gibt natürlich andere Partner, so zum Beispiel den Kanzler Adenauer, die an dieser Frage unmittelbarer interessiert sind. Adenauer ist natürlich ein kluger Mann, aber er ist ein alter Mann, und wir können nicht zulassen, dass das Überlebte die Vorwärtsbewegung des Neuen behindert.«

In seinem Trinkspruch auf Kennedy räumte Chruschtschow ein, dass er den Präsidenten in eine schwierige Lage gebracht habe, da dessen Verbündete Skepsis äußern würden gegenüber seinen Entscheidungen in der Berlin-Frage. Dann relativierte er jedoch den Einfluss und die Bedeutung dieser Verbündeten. »Wenn zum Beispiel Luxemburg eine kriegerische Haltung einnimmt, so wird das in den internationalen Angelegenheiten keine großen Wellen schlagen«, so wie auch die ungenannten Verbündeten der Sowjetunion keine Gefahr darstellten.

Anschließend erhob der Sowjetführer sein Glas auf Kennedy: »Sie sind ein religiöser Mann, ein Katholik. Sagen wir also mit den Worten der Religion ›Helfe uns Gott‹ oder mit unseren Worten ›Helfe uns die Vernunft‹, den richtigen Weg zu finden.«

Kennedys Antwortrede konzentrierte sich auf die »Aufgaben« der beiden Männer im nuklearen Zeitalter, in dem ein Krieg »die schlimmsten Folgen für unzählig viele Generationen haben« würde.19 Er hoffe deswegen, »wir können eine solche Anerkennung unserer gegenseitigen Interessen erreichen, die es uns gestattet, den Frieden zu erhalten und zu festigen«.

Das Geschenk, das Kennedy dem sowjetischen Ministerpräsidenten überreicht hatte, stand vor ihnen auf dem Tisch.20 Es war ein Modell der USS Constitution, einer der ersten Fregatten der US-Marine. Jetzt deutete der amerikanische Präsident auf das Schiff und meinte, dessen Kanonen hätten eine Reichweite von gerade einmal 800 Metern gehabt. Im Nuklearzeitalter mit seinen Interkontinentalwaffen und den von ihnen verursachten schrecklichen Zerstörungen dürften die Staatschefs nie mehr einen Krieg zulassen.

Dann wies Kennedy darauf hin, dass ihr Gespräch im neutralen Wien stattfinde. »Ich hoffe, dass wir diese Stadt, wo durch das gemeinsame Verständnis der Frage ein wichtiges Übereinkommen zwischen unseren Ländern erzielt wurde, nicht mit der Absicht verlassen werden, eine Situation heraufzubeschwören, als deren Ergebnis die eine oder andere Seite vor Tatsachen gestellt wird, die eine unmittelbare Bedrohung ihrer Sicherheit schaffen.« Er fuhr fort: »Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn beide Seiten umsichtig handeln und in ihrem eigenen Gebiet bleiben.«

Hier war sie wieder: Kennedys Lösung der Berlin-Krise. Noch einmal machte er den Sowjets deutlich, dass sie in ihrem eigenen Bereich tun konnten, was immer sie wollten. Diesen Verhandlungspunkt hatte er an diesem Tag schon mehrmals in unterschiedlichen Formen eingebracht. Und jetzt hatte er ihn in seinem Abschiedstrinkspruch erneut aufgegriffen.

Um einen versöhnlichen Abschluss zu finden, erinnerte Kennedy Chruschtschow daran, dass er ihn am Tag zuvor gefragt hatte, welche Stellung er mit vierundvierzig Jahren, dem gegenwärtigen Alter des US-Präsidenten, bekleidet habe. Der Kremlchef hatte geantwortet, er sei damals Chef der Moskauer Plankommission gewesen. Kennedy scherzte jetzt, er hoffe, mit siebenundsechzig Jahren an der Spitze des Bostoner Planungsausschusses zu stehen.

Die Stimmung bleibt während der gesamten Gespräche angespannt. Am Ende reist Kennedy mit dem Gefühl ab, vom sowjetischen Minister- präsidenten vorgeführt worden zu sein.

»Vielleicht möchte der Präsident auch Leiter der Plankommission der ganzen Welt werden«, spottete Chruschtschow.

»Nein«, erwiderte Kennedy. »Mir genügt Boston.«

Nachdem die beiden Gipfeltage mit Misstönen geendet hatten, wollte Kennedy doch noch einmal versuchen, ein etwas positiveres Ergebnis zu erzielen. Er bat deshalb Chruschtschow um ein Vier-Augen-Gespräch nach diesem Essen, an dem nur ihre Dolmetscher teilnehmen sollten.21

»Ich kann nicht von hier abreisen, ohne es noch einmal versucht zu haben«, sagte Kennedy zu Kenny O’Donnell.

Als die Mitarbeiter des Präsidenten ihm vorhielten, dies würde den gesamten Zeitplan umwerfen und sie könnten dann Wien nicht zur vorgesehenen Zeit verlassen, blaffte Kennedy sie an, dass im Moment nichts auf der Welt wichtiger sein könne, als mit Chruschtschow doch noch klarzukommen.22 »Nein, wir werden nicht pünktlich abreisen! Ich gehe nicht, bis ich nicht mehr weiß.« Sein ganzes Leben hatte sich Kennedy darauf verlassen können, dass sein Charme und seine Persönlichkeit alle Hindernisse überwinden würden. Bis jetzt hatte jedoch nichts davon Chruschtschows Kraftfeld zu durchdringen vermocht.

Kennedy eröffnete ihren letzten, kurzen Gedankenaustausch mit dem Zugeständnis, dass die Berlin-Frage »von großer Bedeutung« sei.23 Dennoch hoffe er, dass Chruschtschow ihn »im Interesse der Verbesserung der Beziehungen zwischen unseren Ländern« nicht mit einer Situation konfrontiere, »die unsere nationalen Interessen so tief berührt«. Er unterstrich noch einmal den Unterschied »zwischen dem Abschluss eines Friedensvertrags und der Frage unseres Zugangs und unserer Rechte in Westberlin«. Auf keinen Fall dürfe es jedoch zu einem »direkten Zusammenstoß« zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion kommen.

Da er Kennedy bereits im Schwitzkasten hatte, drückte der Sowjetführer jetzt noch fester zu. Sollten die Vereinigten Staaten »nach der Unterzeichnung eines Friedensvertrags auf ihrem Zugangsrecht nach Berlin beharren, so wird selbst ein direkter Zusammenstoß zwischen uns diese Frage nicht zu Ihren Gunsten entscheiden. Wir werden uns gegen eine Aggression verteidigen, falls Ihre Truppen die Grenzen der DDR überschreiten.«

Bevor Kennedy Wien verließ, wollte er zumindest die Optionen klar verstehen, die ihm die Sowjets noch ließen. Er fragte deshalb Chruschtschow, ob das provisorische Abkommen, das der Sowjetführer vorgeschlagen hatte, den Verbleib von US-Truppen in Berlin und deren freien Zugang in diese Stadt vorsehe.

Ja, aber nur für die Geltungsdauer dieses Abkommens, die sechs Monate betrage, bekam er zur Antwort.

»Und dann würde der Zutritt zu dieser Stadt unterbunden?«, fragte Kennedy.

Chruschtschow bejahte dies.

Der US-Präsident erwiderte, dass Chruschtschow entweder nicht glaube, dass es den Vereinigten Staaten ernst sei, oder die Lage seines Landes seiner Ansicht nach »so unbefriedigend« sei, dass er »das Risiko eines offenen Zusammenstoßes zwischen den USA und der UdSSR einzugehen bereit« sei. Kennedy sagte, dass er auf der Heimreise den britischen Premierminister Harold Macmillan in London aufsuchen werde. Er werde ihm jetzt mitteilen müssen, dass er vor der unglücklichen Alternative stehe, die von Chruschtschow vorgesehenen vollendeten Tatsachen in Berlin zu akzeptieren oder sich einer direkten Konfrontation stellen zu müssen. Kennedy hatte also den begründeten Eindruck, dass Chruschtschow ihm nur die Wahl zwischen einem bewaffneten Konflikt und einer Kapitulation ließ.

In diesem Moment schlug Chruschtschow dem US-Präsidenten eine ganz spezielle Lösung vor: »Zur Wahrung Ihres Prestiges wären wir auch bereit, dass Ihre Truppen gemeinsam mit Truppenkontingenten Englands, Frankreichs und natürlich der Sowjetunion weiterhin in Westberlin bleiben auf der Grundlage eines Abkommens, das in der UNO fixiert wird. Aber der Zutritt zu Westberlin wird dann selbstverständlich nur mit Genehmigung der Regierung der DDR erfolgen.« Dann wurde der Sowjetführer massiv: »Wir wollen Frieden. Nicht ich bin es, der mit Krieg droht, sondern Sie.«

Kennedys Zusatztreffen verlief überhaupt nicht gut. »Sie sind es, der eine Veränderung erzwingen will und nicht ich«, protestierte er, wobei er Chruschtschows provokante Verwendung des Begriffs »Krieg« peinlich vermied.

Es hatte den Anschein, als stritten sich zwei halbstarke Jungs mit Atomstöcken darüber, wer einen Kampf mit wem anfangen wolle.

»Auf jeden Fall hat die Sowjetunion keine andere Wahl«, meinte Chruschtschow, »als diese Herausforderung anzunehmen. Sie muss und sie wird reagieren. Wir wollen keinen Krieg, wenn Sie ihn uns aber aufzwingen sollten, wird es einen geben. Das können Sie also Macmillan, de Gaulle und Adenauer sagen. Beachten Sie also, Herr Präsident, dass dies unser unumstößlicher Entschluss ist und wir den Friedensvertrag im Dezember dieses Jahres unterzeichnen werden.«

»Wenn dem so ist, wird es einen kalten Winter geben«, entgegnete Kennedy.

So stark Kennedys Fazit auch klingen mochte, er hatte auch dieses Mal nicht recht. Seine Probleme würden schon weit früher beginnen.

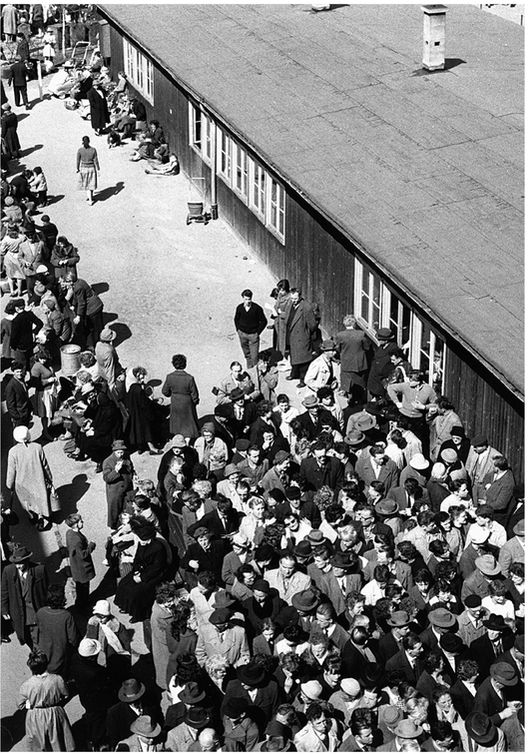

Der Zustrom ostdeutscher Flüchtlinge nach Westberlin wird von Woche zu Woche stärker; die Lage spitzt sich zu. Eine Aufnahme aus der Vogelperspektive vom Notaufnahmelager Marienfelde am Stadtrand Berlins.

Eine Mutter passt auf ihre Kinderauf, während sie in Marienfelde warten,dass sie an die Reihe kommen.

BERLIN

SONNTAGNACHMITTAG, 4. JUNI 1961

Während Kennedy und Chruschtschow sich wütende Wortwechsel über die Möglichkeit eines Kriegs in Berlin lieferten, genossen die Berliner selbst das erste sonnige, trockene Wochenende nach einem Monat voller Regen. In Autos oder mit Motorrollern, mit der S- und der U-Bahn fuhren sie hinaus in die vielen Berliner Parks und Wälder und an die städtischen Seen, um zu schwimmen, zu segeln, zu spielen oder ganz einfach in der Sonne zu liegen.

Die Berliner Zeitungen nannten es »schönes Gipfelwetter«.24 Allgemein war man sich einig, dass ein Treffen der beiden Staatschefs, die das Schicksal der Stadt in der Hand hatten, die Spannungen eher verringern als erhöhen würde. Berliner aus beiden Teilen der Stadt strömten am Abend in die Westberliner Kinos, um sich die neuesten Filme anzuschauen: den mit vier Oscars ausgezeichneten Spartacus, Ben Hur mit Charlton Heston oder Ehekarussell mit James Mason und Susan Hayward. Die Filmanzeigen in den Zeitungen erinnerten die Ostberliner daran, dass ihre weiche Ostmark an den Kinokassen genauso viel galt wie die harte westliche D-Mark. Dies war das beste Geschäft, das die Menschen aus dem Ostteil der Stadt in deren Westteil machen konnten.

Im Osten versuchte Walter Ulbricht gerade mit dem Brotmangel fertigzuwerden. An diesem Sonntag feierte er jedoch mit seinem »Volk« den Kindertag der FDJ. Da es von den eigentlichen Verhandlungen in Wien nur wenige Nachrichten gab, waren die Zeitungen voller Fotos und Berichte über das Wiener »Damenprogramm« von Jackie Kennedy und Nina Chruschtschowa.

An diesem Gipfelwochenende meldeten sich in den westlichen Aufnahmestellen die wenigsten Flüchtlinge seit Jahren. Viele Ostdeutsche hofften wohl, dass der Wiener Gipfel eine Wende zum Besseren bringen könnte.25

Nach den Wiener Gesprächen gefragt, meinte Ulbricht, da müsse man erst einmal abwarten. Der Regierende Bürgermeister Willy Brandt teilte jedoch seinen Bürgern mit: »Unsere gute Sache ist bei Präsident Kennedy in guten Händen. […] Wir können nur hoffen, dass einige der Missverständnisse, die zu neuen Bedrohungen und Gefahren führen könnten, aufgeklärt werden.«

WIEN

SONNTAGNACHMITTAG, 4. JUNI 1961

Nachdem er Kennedy gerade mit Krieg gedroht hatte, setzte Chruschtschow nun sein breitestes Lächeln auf, als er den düster dreinblickenden, verstörten US-Präsidenten auf den Eingangsstufen der sowjetischen Botschaft verabschiedete. Die Fotografen hielten die gegensätzlichen Gefühlsregungen der beiden Männer für die Zeitungen des nächsten Tages fest.

Chruschtschow wusste, dass er an diesem Tag den Sieg davongetragen hatte, wenngleich er die Konsequenzen daraus noch nicht kennen konnte. Später würde er sich erinnern, Kennedy habe in diesem Moment »nicht nur ängstlich, sondern auch höchst verärgert ausgesehen … Als ich ihn anschaute, tat er mir einfach leid, und ich wurde ebenfalls leicht ärgerlich. Ich wollte ihn nicht verärgern. Ich hätte es viel lieber gehabt, wenn wir uns in einer besseren Stimmung getrennt hätten. Aber ich konnte ihm da auch nicht helfen. […] Zwischenmenschlich gesehen, bedauerte ich seine Enttäuschung.«

»Politik ist ein gnadenloses Geschäft«, schloss Chruschtschow seine Erinnerungen an diesen Tag ab.26

Der Sowjetführer konnte sich sehr gut vorstellen, wie die amerikanischen Hardliner argumentieren würden, wenn sie von Kennedys schlechtem Abschneiden bei diesem Gipfel erfahren würden: »Wir haben doch schon immer gesagt, dass die Bolschewisten die weiche Verhandlungssprache nicht verstehen. Sie verstehen nur Machtpolitik. Die haben Sie ausgetrickst. Die haben Ihnen eine lange Nase gemacht. Sie haben eine gute Abreibung bekommen, und jetzt kommen Sie mit leeren Händen und völlig blamiert nach Hause.«

Nachdem er Kennedy am Flughafen verabschiedet hatte, führte der österreichische Außenminister Bruno Kreisky mit Chruschtschow ein längeres Gespräch. 27 »Der Präsident war auf dem Flughafen sehr bedrückt«, erzählte Kreisky. »Er schien verärgert und hatte einen völlig veränderten Gesichtsausdruck. Offensichtlich verlief das Treffen nicht sehr gut für ihn.«

Chruschtschow meinte dazu, dass er Kennedys schlechte Stimmung auch bemerkt habe. Dann erklärte er Kreisky, was seiner Meinung nach Kennedys Problem sei: »Er hat die Neuverteilung der Kräfte immer noch nicht ganz begriffen. Außerdem befolgt er immer noch die Politikansätze seiner Vorgänger, vor allem was die deutsche Frage betrifft. Er ist nicht bereit, die Weltkriegsdrohung, die über Berlin hängt, zu vertreiben. Unsere Gespräche waren insofern hilfreich, als sie uns Gelegenheit gaben, uns gegenseitig auf den Zahn zu fühlen und uns kennen zu lernen. Aber das war alles, und das war nicht genug.«

Da er die beiden Gipfeltage noch frisch im Gedächtnis hatte, konnte Chruschtschow danach Kreisky einen Großteil des Dialogs mit Kennedy fast wörtlich wiedergeben. Er wusste, dass Kreisky andere linke europäische Politiker, zu denen auch der Berliner Bürgermeister Willy Brandt gehörte, über seinen Triumph informieren würde.

Im Gegensatz zu Kennedy hatte es Chruschtschow nicht eilig, von Wien abzureisen. Während der sowjetische Ministerpräsident einem Galadinner beiwohnte, das die österreichische Regierung zu seinen Ehren veranstaltete, leckte Kennedy auf dem Weg nach London seine Wunden.

Kennedy machte aus seinem schwachen Abschneiden auf dem Gipfel keinen Hehl. Während er zusammen mit Außenminister Rusk in einer schwarzen Limousine, auf deren Kotflügeln die amerikanische Flagge und die Präsidentenstandarte flatterten, von der sowjetischen Botschaft wegfuhr, schlug er vor Wut mit der flachen Hand auf die Ablage unterhalb der Heckscheibe.28 Vor allem Rusk war schockiert, dass Chruschtschow mehrmals das Wort »Krieg« gebraucht hatte, ein Begriff, den Diplomaten auf jeden Fall zu vermeiden suchten und gewöhnlich durch eine ganze Reihe von weniger alarmierenden Synonymen zu ersetzen pflegten.

Rusk spürte, dass der Präsident trotz der zahlreichen Briefings vor dem Treffen auf Chruschtschows »einschüchternde Brutalität« nicht vorbereitet gewesen war. Das Ausmaß des Wiener Fehlschlags würde nicht so leicht zu messen sein wie das Fiasko in der Schweinebucht. Dieses Mal gab es keine toten Exilkämpfer in einer schlecht ausgewählten Landezone, die ihr Leben in der Erwartung riskiert hatten, dass Kennedy und die Vereinigten Staaten sie nicht im Stich lassen würden. Dennoch könnten die Folgen sogar noch blutiger werden. Da Chruschtschows Verdacht, Kennedy sei ein schwacher Präsident, bestätigt worden war, könnte der Sowjetführer jetzt genau jenen »Rechenfehler« begehen, der zu einem Atomkrieg führen würde.

In London wollte Kennedy Premierminister Macmillan die Denkschrift29 zeigen, die die sowjetischen Forderungen nach einer Regelung des Deutschland-Problems innerhalb von sechs Monaten enthielt und widrigenfalls schlimme Folgen androhte. Wenn die Sowjets diese Note veröffentlichten, wovon Kennedy ausging, würden seine Kritiker ihm vorwerfen, er sei in Wien in eine Berlin-Falle geraten, die er hätte voraussehen müssen.

Kennedy wollte den Fehlschlag des Treffens nicht vertuschen. Wie sollte er aber dessen Ausgang einem Pressegefolge nahebringen, das inzwischen fast schon zu einem Teil seiner eigenen Mannschaft geworden war? Sollte er es doch noch als ein »in freundlicher Atmosphäre« abgelaufenes Gespräch darstellen, wie es sein Sowjetexperte Bohlen auf seine Anweisung hin gerade in seinen schon zuvor angesetzten Pressebriefings tat?

Nein. Kennedy entschloss sich, seinen Pressesprecher Pierre Salinger in Wien zurückzulassen.30 Dort sollte er die wichtigsten Korrespondenten der Medienindustrie über den »düsteren« Ausgang des Treffens informieren. Vor seinem Abflug traf sich der Präsident selbst noch privat in einem Zimmer der Botschaftsresidenz mit dem New-York-Times-Journalisten James »Scotty« Reston. Zuvor erzählte er O’Donnell, er wolle den Amerikanern »den Ernst der Lage nahebringen, und die New York Times ist dafür genau der richtige Ort. Ich werde Scotty ein finsteres Bild der Situation liefern«.

Dennoch konnte er sich immer noch nicht vorstellen, dass Chruschtschow seine Berlin-Drohung wirklich wahr machen würde. Vielleicht hatte de Gaulle recht gehabt, dass Chruschtschow bluffen und sich aufplustern und trotzdem in Berlin wie bisher auf Zeit spielen werde. »Jeder, der so spricht, wie er es heute getan hat, und es dann wirklich so meint, müsste verrückt sein, und ich bin mir sicher, er ist nicht verrückt«, hatte Kennedy O’Donnell erzählt, obwohl er sich dessen selbst nicht ganz sicher war.

Mit seinen zwei undfünfzig Jahren hatte der gebürtige Schotte Reston bereits zwei Pulitzer-Preise gewonnen und war vielleicht der einflussreichste und meistgelesene Journalist in Washington. Wie gewöhnlich trug er einen Tweedanzug und eine Fliege und kaute an seiner Briar-Pfeife, als Kennedy ihm über den Verlauf seiner Unterredungen mit Chruschtschow berichtete. Die einzige Bedingung war gewesen, dass er den Präsidenten weder zitieren noch überhaupt etwas über ihr privates Treffen verlauten lassen dürfe.

Kennedy trug einen Hut, den er sich tief in die Stirn zog, als er sich neben Reston auf das Sofa fallen ließ. Es würde eines der freimütigsten Gespräche werden, die jemals ein amerikanischer Präsident mit einem Reporter geführt hatte.

Auf dem Wiener Gipfeltreffen hatten sich eintausendfünfhundert andere Reporter ständig um einen näheren Zugang zu Kennedy gestritten. Jetzt ein Exklusivinterview mit diesem zu bekommen, war für Reston ein ganz besonderer Coup, und dies gerade in der neuen TV-Ära, die er so sehr verabscheute. Noch bedeutsamer war jedoch, was Kennedy ihm in diesem abgedunkelten Raum mitzuteilen hatte. Tatsächlich hatte man die Vorhänge zugezogen, um das Treffen vor allen potenziellen Beobachtern abzuschirmen.

»Wie war’s?«, fragte Reston.31

»Das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe«, antwortete Kennedy. »Er hat mich fertiggemacht.«

Reston kritzelte in sein Notizbuch: »Nicht der übliche Bockmist. Er schaut aus wie ein Mann, der die Wahrheit loswerden muss.«

Kennedy, der neben Reston fast im Sofa versank, erzählte, dass ihm Chruschtschow heftig den amerikanischen Imperialismus vorgehalten habe. Dabei habe er sich besonders auf Berlin eingeschossen.

»Ich habe jetzt zwei Probleme«, rekapitulierte der US-Präsident. »Erstens, herauszufinden, warum er das gemacht hat, und das noch auf eine solch feindselige Weise. Zweitens, herauszufinden, wie wir darauf reagieren sollen. «

In seinen New-York-Times-Artikeln,32 in denen er die Vertraulichkeit seines Treffens mit Kennedy sorgfältig wahrte, schloss Reston ganz richtig, dass der Präsident »über die Unnachgiebigkeit und Härte des Sowjetführers erstaunt war«. Es habe erbitterte Diskussionen gegeben. Kennedy habe Wien bezüglich einer ganzen Reihe von Problemen äußerst pessimistisch verlassen. Vor allem habe der Präsident »definitiv den Eindruck gewonnen, dass es in der deutschen Frage äußerst eng werden würde«.

Kennedy erklärte Reston,33 dass Chruschtschow wegen des Schweinebucht-Desasters »dachte, dass jemand, der so jung und unerfahren ist, dass er in einen solchen Schlamassel gerät, leicht zu packen ist. Und wer da hineingerät und es dann nicht durchzieht, der hat keinen Mumm. Deswegen machte er mir die Hölle heiß […], und ich habe jetzt ein schreckliches Problem.«

Kennedy hatte jedoch bereits die sich daraus ergebenden Gefahren, und wie er damit umgehen musste, analysiert: »Wenn er glaubt, ich sei unerfahren und hätte keinen Mumm, dann werden wir so lange nichts bei ihm erreichen, bis wir ihn vom Gegenteil überzeugt haben. Also müssen wir handeln.« Er teilte Reston mit, dass er jetzt unter anderem den Militärhaushalt erhöhen und eine weitere Division nach Deutschland schicken werde.

Auf dem Flug nach London rief Kennedy O’Donnell in seine Kabine, um seinem Ärger außer Hörweite von Rusk, Bohlen und den anderen Passagieren der Air Force One Luft zu machen. Die Stimmung im gesamten Präsidentenflugzeug war inzwischen so weit gesunken, dass Kennedys Luftwaffenadjutant Godfrey McHugh sie mit dem Gefühl verglich, »eine Baseballmannschaft nach ihrer Niederlage im Meisterschaftsfinale nach Hause zu begleiten. Kaum einer sagte ein Wort«.34

Zu Beginn seiner Präsidentschaft hatte sich Kennedy entschlossen, die Berlin-Frage erst einmal in den Hintergrund zu stellen. Jetzt drohte sie ihm jedoch um die Ohren zu fliegen. Er fürchtete nun, dass die Verteidigung gewisser westdeutscher und alliierter Rechte in Westberlin einen Atomkrieg auslösen könnte.

»Alle Kriege beginnen aus Dummheit«, sagte Kennedy zu O’Donnell. »Gott weiß, dass ich kein Isolationist bin, aber es scheint mir besonders dumm zu sein, das Leben von Millionen Amerikanern aufs Spiel zu setzen wegen eines Streits über Zugangsrechte auf einer Autobahn in der sowjetischen Zone Deutschlands oder weil die Deutschen Deutschland wiedervereinigt sehen wollen. Wenn ich Russland mit einem Atomkrieg überziehen soll, müssen die Gründe dafür schon umfassender und gewichtiger sein. Bevor ich Chruschtschow an die Wand nagele und ihn einem letzten Test aussetze, muss zumindest die Freiheit ganz Westeuropas auf dem Spiel stehen.«35

Diejenigen, die vor dem Gipfel alles unternommen hatten, um Kennedy möglichst gut darauf vorzubereiten, waren am meisten enttäuscht. Dazu gehörten vor allem die Mitarbeiter von Botschafter Thompson, die jetzt erkennen mussten, dass die meisten ihrer Ratschläge ignoriert worden waren. Einer von ihnen, Kempton Jenkins, würde noch Jahrzehnte später die verpassten Chancen bedauern: »Es wäre für Kennedy die perfekte Gelegenheit gewesen, selbst charmant zu sein, Jackie Chruschtschow umgarnen zu lassen und dann hereinzukommen und zu sagen: ›Schauen Sie, ich möchte das hier klarstellen. Lassen Sie Ihre verdammten Finger von Berlin, oder wir werden Sie vernichten.‹«36

Diese Ausdrucksweise hätte Chruschtschow verstanden. Die Vereinigten Staaten seien nuklear so überlegen gewesen, dass sich Kennedy diese Abfuhr in Wien hätte ersparen können. Jenkins, der die Konferenzprotokolle später gründlich durcharbeitete, fand es bedauerlich, dass Kennedy Chruschtschow kein einziges Mal hart angegangen war: »Er meinte immer nur: Wir müssen einen Ausweg finden. Was können wir tun, um Sie zu beruhigen? Wir zweifeln nicht an Ihren ehrlichen Motiven. Wir sind nicht aggressiv.« Der US-Präsident habe dadurch Chruschtschows wachsenden Eindruck nur noch weiter verstärkt, dass man ihn ganz leicht ausmanövrieren könne. Von da an sei Chruschtschow immer angriffslustiger geworden in der festen Überzeugung, dass er sich das ohne Folgen leisten könne.

Kennedys Vorgänger hatten Westberlin nicht zuletzt deshalb so entschieden verteidigt, weil sie hofften, schließlich doch noch die kommunistische Herrschaft über Ostdeutschland brechen zu können, und weil sie den Anspruch der westdeutschen Regierung auf Berlin als zukünftige Hauptstadt eines vereinten Landes unterstützen wollten. Kennedy glaubte an keines dieser Ziele. Er wollte ein Scheitern in Berlin vermeiden, weil er glaubte, dass ein Abzug aus dieser Stadt die Bundesrepublik Deutschland gegen die Vereinigten Staaten und Großbritannien wenden könnte und wahrscheinlich zu einem Auseinanderbrechen der NATO führen würde.

Während seines Gesprächs mit O’Donnell auf dem Flug nach London zeigte Kennedy erstaunliches Verständnis für Chruschtschows Berliner Dilemma. 37 Er wusste, dass die Sowjets vor allem ein wirtschaftliches Problem hatten und dass der erfolgreiche Kapitalismus in Westberlin die DDR ihrer fähigsten Leute beraubte.

»Man kann Chruschtschow nicht böse sein, dass er deswegen sauer ist«, sagte er zu O’Donnell. Obwohl er gerade von Chruschtschow eine gehörige Tracht Prügel bezogen hatte, richtete Kennedy jetzt seine ganze Wut gegen Adenauer und die Deutschen, die sich ständig beklagen würden, er trete gegenüber den Sowjets nicht hart genug auf. Er würde auf keinen Fall wegen Berlin einen Krieg beginnen – aber genau dazu verpflichteten ihn die Nachkriegsabkommen. »Wir sind an der Teilung Deutschlands nicht schuld«, bekräftigte er gegenüber O’Donnell. »Wir sind wirklich nicht allein für die Vier-Mächte-Besatzung in Berlin verantwortlich, ein Fehler, den die Russen und wir niemals hätten begehen dürfen. Aber jetzt hätten es die Westdeutschen am liebsten, wenn wir die Russen aus Ostdeutschland vertreiben würden.«

Und dann begann sich Kennedy erst richtig zu beklagen: »Es reicht wohl nicht, dass wir einen Haufen Geld für die militärische Verteidigung Westeuropas und vor allem die Verteidigung Westdeutschlands ausgeben müssen, während die Bundesrepublik zu der am schnellsten wachsenden Industriemacht der Welt geworden ist. Also wenn die glauben, dass wir uns wegen Berlin in einen Krieg stürzen, außer vielleicht als verzweifelten letzten Schritt, um das NATO-Bündnis zu retten, dann haben sie sich geschnitten!«

Als ihr Flugzeug zur Landung in London ansetzte, erklärte Kennedy O’Donnell, er bezweifle, dass Chruschtschow »bei all seinem Geschrei« tatsächlich das tun würde, was er angedroht hatte. Aber Kennedy würde auch alles dafür tun, um den Sowjetführer nicht zu einer übereilten Gegenreaktion auf eine plötzliche US-Militäraktion zu verleiten. »Wenn wir schon einen Atomkrieg anfangen müssen«, sagte er, »dann müssen wir die Dinge so gestalten, dass er vom Präsidenten der Vereinigten Staaten ausgelöst wird und von niemandem sonst. Schon gar nicht von einem schießwütigen kleinen Sergeanten eines Lastwagenkonvois an einem Kontrollpunkt in Ostdeutschland.«

LONDON

MONTAGMORGEN, 5. JUNI 1961

Der britische Premierminister Macmillan spürte sofort Kennedys Angespanntheit und Beklemmung, die zum einen von den physischen Rückenschmerzen herrührten, zum anderen aber auch eine psychische Nachwirkung seines Treffens mit Chruschtschow waren.38

Während ihrer Unterredung39 besuchten US-Offizielle in Krisenstimmung gleichzeitig die wichtigsten europäischen Verbündeten, um sie über dieses neue Berlin-Ultimatum zu unterrichten. Rusk setzte in Paris de Gaulle und die NATO ins Bild. Die hohen Beamten des Außenministeriums, Foy Kohler und Martin Hillenbrand, flogen nach Bonn, um Adenauer zu informieren.

Der britische Premierminister sagte sofort das formelle Morgentreffen mit dem Präsidenten – »mit den Leuten vom Foreign Office und so« – ab und lud ihn stattdessen in seine Privatwohnung im Admiralty House ein, da Downing Street 10 zu dieser Zeit gerade renoviert wurde. Dort saßen sie drei Stunden, von 10:30 bis 13:15 Uhr, zusammen, eine Stunde länger, als ursprünglich vorgesehen war.40 Dabei hörte Macmillan meistens zu, während er Kennedy mit Sandwiches und Whisky versorgte. Danach zogen sie bis 15 Uhr den britischen Außenminister Lord Home hinzu. Diese Unterredung begründete Kennedys engste Beziehung zu einem ausländischen Regierungschef. Er mochte den trockenen Humor des weit älteren Briten, dessen wache Intelligenz und seine »Nonchalance selbst da, wo er zutiefst engagiert war«, wie Arthur Schlesinger es formulierte.41

Macmillan würde später über Kennedy und den Wiener Gipfel schreiben: »Zum ersten Mal in seinem Leben begegnete Kennedy einem Mann, der seinem Charme gegenüber unempfindlich war.«42 Der US-Präsident sei ihm »ziemlich fassungslos – ›verwirrt‹ wäre vielleicht das bessere Wort –, zutiefst beeindruckt und schockiert« erschienen. Macmillan bemerkte, dass Kennedy durch Chruschtschows Skrupellosigkeit und »barbarisches Benehmen« überwältigt worden sei, »wie jemand, der Napoleon zum ersten Mal auf der Höhe seiner Macht trifft«, oder wie Neville Chamberlain, der »versucht habe, ein Gespräch mit Herrn Hitler zu führen«.

Macmillan riet Kennedy, der Westen »sollte erklären, dass die Russen bezüglich eines Vertrags mit der DDR tun könnten, was sie wollten, dass der Westen jedoch weiterhin auf seinen Rechten bestehe und jeden Angriff darauf mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften abwehren werde«.43

Kennedy meinte daraufhin, dass genau diese Drohung die Sowjets bisher vor weiteren Aktionen abgehalten habe. Leider halte Chruschtschow den Westen nach den jüngsten Ereignissen in Laos und »anderswo« (ein Euphemismus für Kuba und die Schweinebucht) für geschwächt. Schließlich sei der Westen bereits im Jahr 1948 nicht bereit gewesen, den Weg nach Westberlin zu erzwingen, obwohl er damals noch über das Atomwaffenmonopol verfügt habe. Die Russen wüssten sehr wohl, dass sie, relativ gesehen, jetzt stärker seien als vor zwölf Jahren, ergänzte Kennedy.

Lord Home befürchtete, dass Chruschtschow durch die Schwierigkeiten mit den ostdeutschen Flüchtlingen und durch die damit verbundenen Probleme mit anderen Satellitenstaaten in Berlin zum Handeln gezwungen sein könnte. Chruschtschow »könnte das Gefühl haben, dass er einen Weg finden muss, um das alles zu beenden«, sagte der britische Außenminister. Wenn Chruschtschow seine neue Denkschrift über Berlin veröffentliche, werde dies den Westen in eine schwierige Lage bringen, da »sie oberflächlich betrachtet ganz vernünftig klingt«, meinte Home.

Kennedy bat dann die Briten um Hilfe bei der Konzeption einer Rede, die er am nächsten Tag in Washington halten würde. Er wollte darin Chruschtschows Ansichten darlegen, die westlichen Verpflichtungen gegenüber West-berlin auf stärkste Weise bekräftigen und erneut das Recht der Berliner betonen, über ihre Zukunft frei bestimmen zu können. Macmillan fand dann zu einer gewissen Zuversicht zurück: »Was immer in anderen Teilen der Welt passieren mag, in Berlin wird auf jeden Fall der Westen gewinnen. Es ist eine ziemlich schlechte Werbung für das sowjetische System, dass so viele Menschen das kommunistische Paradies verlassen wollen.«

Kennedy und Macmillan vereinbarten, die Planungen für militärische und sonstige Eventualfälle in Berlin voranzutreiben. Besonderer Nachdruck sollte dabei auf die Reaktionsmöglichkeiten des Westens in drei Fällen gelegt werden: 1. Die Russen unterzeichnen einen Vertrag mit Ostdeutschland. 2. Nach der Unterzeichnung eines Vertrags wird die zivile Versorgung Westberlins unterbrochen, und/oder 3. Der westliche militärische Nachschub wird gestört.44 Home schlug am Ende Kennedy vor, den Sowjets Gegenvorschläge zu ihrer Denkschrift vorzulegen. Dies lehnte Kennedy jedoch ab, da er befürchtete, ein Vorschlag zu Berlin-Verhandlungen könnte als »Zeichen der Schwäche« ausgelegt werden.

Auf dem Rückflug in die Vereinigten Staaten setzte sich der Präsident in Shorts mit seinen wichtigsten Beratern zusammen.45 Seine Augen waren gerötet und wässrig und verrieten, wie todmüde er war. In seinem Rücken pochte der Schmerz. Auch Kennedy würde nie sicher sagen können, in welchem Maße seine Krankheiten und die vielen Mittelchen, die er dagegen eingenommen hatte, sein Auftreten in Wien beeinträchtigt hatten. Er schüttelte den Kopf und schaute auf seine Füße hinunter. Einmal umfasste er seine nackten Beine und murmelte etwas über Chruschtschows unnachgiebige Art und welche Gefahren sie in sich bergen könnte.

Kennedy teilte dann seiner Sekretärin Evelyn Lincoln mit, er werde sich jetzt etwas hinlegen, um sich auf den bevorstehenden schweren Tag in Washington vorzubereiten.46 Er bat sie, die geheimen Dokumente, die er zuvor durchgeschaut hatte, wieder sicher abzulegen. Inmitten der Schriftstücke fand sie ein kleines Blatt Papier, auf das Kennedy zwei Zeilen gekritzelt hatte:

Ich weiß, es gibt einen Gott – und ich sehe einen Sturm heraufziehen. Wenn Er einen Platz für mich hat, glaube ich, bin ich dafür bereit.

Lincoln wusste nicht, was sie mit diesem Stück Papier anfangen sollte, aber es machte ihr Angst. Sie konnte nicht wissen, dass Kennedy aus dem Gedächtnis ein Zitat von Abraham Lincoln niedergeschrieben hatte, das dieser im Frühjahr 1860 gegenüber dem Schulinspektor von Illinois, Newton Bateman, angeführt hatte. Dabei ging es um Lincolns Entschlossenheit, die Sklaverei zu beenden. Im Gegensatz zu Evelyn Lincolns Interpretation äußerte Kennedy hier also keine Todesgedanken, sondern erklärte sich bereit, die ihm vom Schicksal auferlegte Aufgabe zu übernehmen.

Nach der Rückkehr aus Wien setzte sich Robert Kennedy mit seinem Bruder zusammen. Tränen rannen über die Wangen des Präsidenten. Grund hierfür waren neben dem ungeheuren Stress, unter dem er stand, auch die Entscheidungen, die er bald zu treffen hatte. Bobby erinnerte sich später: »Ich habe meinen Bruder noch nie über so etwas weinen sehen. Ich war mit ihm oben im Schlafzimmer, und er sah mich an und sagte: ›Bobby, wenn es zu einer nuklearen Auseinandersetzung kommt, geht es nicht um uns. Wir hatten ein schönes Leben, wir sind erwachsen. Wir mischen ja selbst bei diesen Dingen mit. Doch den Gedanken, dass Frauen und Kinder bei einem Atomkrieg umkommen, kann ich nicht ertragen.«47

Der Journalist Stewart Alsop, ein langjähriger Freund des Präsidenten, hatte Kennedy bei dessen Besuch in London gesehen, als er in der römischkatholischen Westminster Cathedral der Taufe des neugeborenen Kindes von Stanisław Radziwill beiwohnte, dessen dritte Frau Lee Bouvier Jacqueline Kennedys jüngere Schwester war.48 Es war eine große Feier, an der auch der Premierminister und die ganze Kennedy-Familie teilnahmen. Der Präsident bugsierte Alsop noch während der Feier in eine Ecke der Kirche und erzählte ihm fünfzehn Minuten lang, was er gerade durchgemacht hatte. »Ich hatte das Gefühl, dass das Ganze für ihn ein riesiger Schock gewesen war, den er gerade erst zu verdauen begann.«49

Alsop hatte die Invasion in der Schweinebucht als den Moment betrachtet, der »Kennedy von allen Illusionen geheilt hatte, dass er immer Erfolg haben würde« – eine Einstellung, die nach seinem bisherigen Leben vielleicht verständlich war, in dem er nur wenige Niederlagen einstecken musste. Der Wiener Gipfel war nach Alsops Ansicht für den US-Präsidenten jedoch eine noch schwerwiegendere Erfahrung. Während ihn Kuba gelehrt hatte, dass auch eine große Sache scheitern kann, ging es jetzt um einen möglichen Fehlschlag, der zu einem Atomkrieg führen konnte.

Kennedy war nun genau vier Monate und sechzehn Tage im Amt, aber Alsop glaubte, dass er erst in Wien tatsächlich zum amerikanischen Oberbefehlshaber wurde. Er hatte sich dort der brutalen Art seines Gegners stellen müssen und wusste jetzt, dass ihre Auseinandersetzung in Berlin ausgetragen werden würde.

»Erst danach wurde er zum Präsidenten in der vollen Bedeutung des Wortes«, war sich Alsop sicher.

OSTBERLIN

MITTWOCH, 7. JUNI 1961

Der Erste Parteisekretär der SED, Walter Ulbricht, konnte sein Glück kaum fassen, als ihn der sowjetische Botschafter in der DDR, Michail Perwuchin, über den Verlauf der Wiener Gespräche informierte.50 Seine Zufriedenheit wuchs sogar noch, als er weitere Details von führenden Offizieren der sowjetischen Hochkommission in Karlshorst erfuhr, mit denen er schließlich fast an jedem seiner Arbeitstage telefonierte.

Die Manöver der vergangenen drei Tage und Nächte, die von Einheiten der Nationalen Volksarmee zusammen mit sowjetischen Besatzungstruppen durchgeführt worden waren, hatten bewiesen, dass Ulbricht militärisch auf alles vorbereitet war, was ihm der Westen entgegenstellen konnte, wenn Chruschtschow in Berlin tätig werden würde. Ulbrichts Soldaten hatten auch den sowjetischen Verteidigungsminister Rodion Malinowski und den Oberkommandierenden der Streitkräfte des Warschauer Pakts Andrej Gretschko beeindruckt, die die gemeinsame Übung für wichtig genug gehalten hatten, um sie selbst zu überwachen. Die ostdeutschen Soldaten hatten sich im Feld als weit fähiger erwiesen, als es die sowjetischen Offiziere erwartet hatten.

Nach dem Ende seines üblichen Zwölfstundentags ließ sich Ulbricht in guter Stimmung zu seinem neuen Haus in Wandlitz fahren, das 35 Kilometer nordöstlich von Berlin am Rand eines dichten Waldes lag. Ulbricht war seit Monaten, wenn nicht Jahren, nicht mehr so optimistisch gewesen wie jetzt, als sein Fahrer ihn an den gepflegten Gärten und Stuckvillen von Pankow vorbeichauffierte.

Perwuchin hatte ihm eine Kopie der sowjetischen Note mitgebracht, die Chruschtschow Kennedy in Wien überreicht hatte. Viele Vorstellungen Ulbrichts über die Zukunft Berlins, die er unermüdlich über mehrere Monate dem Kremlchef in zahlreichen Briefen unterbreitet hatte, waren in dieser Denkschrift von Chruschtschow aufgegriffen worden. Perwuchin teilte Ulbricht mit, dass Moskau das Dokument in zwei Tagen veröffentlichen werde.

Ulbricht war zuversichtlich, dass Chruschtschow sein neues Berlin-Ultimatum dieses Mal nicht einfach zurücknehmen konnte. Außerdem verschärfte der Kreml gerade auch in anderer Hinsicht die Sprache, wenn es um deutsche Angelegenheiten ging. So hatte Außenminister Gromyko vor kurzem der britischen, französischen und amerikanischen Botschaft in Moskau drei scharf formulierte Noten zukommen lassen, in denen die Sowjetunion entschieden gegen die Entscheidung von Bundeskanzler Adenauer protestierte, am 16. Juni in Westberlin eine Plenarsitzung des Bundesrats abzuhalten. Gromyko nannte diesen Schritt eine »gewichtige neue Provokation« gegen alle sozialistischen Staaten.

Nachdem er Chruschtschow so lange bedrängt hatte, schrieb Ulbricht dem Sowjetführer jetzt einen Brief, der vor Dankbarkeit nur so überfloss.51 »Wir danken dem Präsidium des ZK der KPdSU und Ihnen, lieber Freund, herzlich für die großen Anstrengungen, die Sie für die Herbeiführung eines Friedensvertrages und die Lösung der Westberlinfrage unternehmen«, hieß es in dem Schreiben.

Ulbricht meinte dann, dass er nicht nur mit dem Wortlaut des Ultimatums übereinstimme, sondern auch Chruschtschows Gipfelerfolg und seine Vertretung der Interessen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der Sowjetregierung und des gesamten sozialistischen Lagers zu schätzen wisse.

»Das war eine große politische Leistung«, schrieb er.

Ulbricht wusste jedoch sehr wohl, dass ein gutes Stück des Erreichten auf seinen ständigen Druck zurückzuführen war, den er jetzt umso mehr aufrechterhalten wollte. In weiten Teilen des Briefes beklagte er sich deshalb über den wachsenden westdeutschen »Revanchismus«, der sie beide bedrohe. So habe das westdeutsche Wirtschaftsministerium gedroht, sein Handelsabkommen mit der DDR aufzukündigen, wenn ein Friedensvertrag geschlossen werden sollte. Dies würde die DDR-Wirtschaft teuer zu stehen kommen. »Die DDR sei dann ein ausländischer Staat, der seine in Westdeutschland getätigten Käufe in Devisen zahlen müsse« – Devisen, über die die DDR nicht verfügte.

Danach teilte Ulbricht Chruschtschow mit, dass Adenauer und andere Vertreter der Bundesrepublik neutrale Länder bestürmen würden, die Rechte der DDR-Konsulate und -Handelsvertretungen zu beschneiden. Außerdem versuche Adenauer, die Teilnahme der DDR an den nächsten Olympischen Spielen zu verhindern.

Jetzt, da Chruschtschow endlich seine gesamte Aufmerksamkeit auf Berlin konzentrierte, wollte Ulbricht die Gunst der Stunde nutzen, jede weitere Verzögerung verhindern und die Dinge vorantreiben. So griff er auch Initiativen des Sowjetführers auf: »Genosse Perwuchin teilte hier mit, dass Sie es für nützlich halten, wenn möglichst bald eine Beratung der Ersten Sekretäre der kommunistischen und Arbeiterparteien der Länder des Warschauer Vertrages stattfinden würde.« Ulbricht fuhr dann fort, er habe sich die Freiheit genommen, die Parteiführer von Polen, Ungarn, Rumänien und Bulgarien für den 20. und 21. August einzuladen, um »eine Beratung über die Vorbereitung des Friedensvertrages durchzuführen«.

Ulbricht wollte den gesamten sozialistischen Block um sich scharen. Es klang fast wie eine Anweisung an Chruschtschow, als er erklärte: »Zweck der Zusammenkunft sollte sein die Verständigung über die politischen, diplomatischen, ökonomischen und organisatorischen Vorbereitungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Koordinierung der Rundfunk- und Presseagitation.«

MOSKAU

MITTWOCH, 7. JUNI 1961

Als er wieder in Moskau war, ordnete Chruschtschow an, zahlreiche Kopien des Gipfelprotokolls unter seinen Freunden und Verbündeten zu verteilen.52 Er wollte, dass sein erfolgreicher Umgang mit Kennedy überall bekannt würde. Vor allem seine heimischen und ausländischen Kritiker sollten davon erfahren. Er ließ die Protokolle als »streng geheim« einstufen. Trotzdem fanden sie eine weitere Verbreitung, als es sonst für solche Dokumente üblich war. Eine Kopie ging auch an Fidel Castro nach Kuba, obwohl dieser eigentlich noch nicht als Mitglied des sozialistischen Lagers galt. Zu den insgesamt achtzehn Staaten, die die Konferenzunterlagen erhielten, gehörten auch nicht kommunistische Länder wie Ägypten, Indien, Brasilien, Kambodscha, Mexiko und der Irak. Ein höherrangiger Sowjetrepräsentant setzte den jugoslawischen Staatschef Josip Broz Tito ins Bild.

Chruschtschow agierte wie der Gewinner eines sportlichen Wettkampfs, der wollte, dass jeder eine Aufzeichnung des Meisterschaftsfinales zu sehen bekam. Nach seinem erfolgreichen harten Kurs in Wien zog er jetzt daheim die Zügel an. Er führte die Zunahme der öffentlichen Unzufriedenheit, der Landstreicherei, des Verbrechens und der Arbeitslosigkeit in der Sowjetunion auf eine zu weit gehende Liberalisierung zurück. Dabei klang er immer mehr wie seine eigenen neostalinistischen Kritiker. Auch machte er Reformen des Justizsystems rückgängig, die mit seiner Entstalinisierung verbunden gewesen waren.

»Was seid ihr doch für Liberale geworden!«, schrie er den Generalstaatsanwalt Roman Rudenko an.53 Die Gerichte gingen seines Erachtens mit Dieben viel zu lasch um, man sollte sie erschießen.

»Sie können mich noch so sehr beschimpfen«, entgegnete Rudenko, »aber wenn das Gesetz für ein bestimmtes Verbrechen nicht die Todesstrafe vorsieht, können wir sie auch nicht verhängen.«

»Bei den Bauern gibt es den Spruch: ›Sondere die schlechten Samen aus‹«, beharrte Chruschtschow. »In diesen Fragen vertrat Stalin die richtigen Positionen. Er ging vielleicht zu weit, aber mit Verbrechern kannte er kein Erbarmen. Wir sollten unsere Feinde gnadenlos und gezielt bekämpfen.«

Tatsächlich setzte Chruschtschow zahlreiche Änderungen durch, zu denen eine Zunahme der Todesurteile und eine Aufstockung der Polizeieinheiten innerhalb des KGB gehörten. Gleichzeitig wurden viele Liberalisierungsmaßnahmen zurückgenommen, die er einst selbst eingeleitet hatte.

Während Kennedy noch auf dem Heimflug war und sich den Kopf zerbrach, was er seinen Landsleuten über den Gipfel erzählen sollte, feierte Chruschtschow in der indonesischen Botschaft in Moskau den sechzigsten Geburtstag des indonesischen Staatschefs Sukarno, der gerade zu einem Staatsbesuch in der Sowjetunion weilte.54

Auf dem Rasen des Botschaftsgebäudes spielte ein Orchester, und verschiedene Parteigrößen wie der Vorsitzende des Präsidiums des Obersten Sowjets, Leonid Breschnew, und der stellvertretende Ministerpräsident, Anastas Mikojan, führten auf Chruschtschows Geheiß einen Volkstanz auf. Russische Diplomaten und Prominente klatschten den Takt dazu. Später schwang unter anderem auch der laotische Prinz Souvanna Phouma das Tanzbein.

Sukarno selbst führte Chruschtschows Frau Nina auf die Tanzfläche. Die Hochstimmung des Sowjetführers nach dem erfolgreichen Wiener Gipfel schien auch alle anderen angesteckt zu haben. Einmal griff sich der sowjetische Ministerpräsident einen Stab und begann, das Orchester zu dirigieren. Den ganzen Abend hindurch erzählte er Witze. Als Sukarno scherzte, Chruschtschow müsse ihm jetzt neue Kredite gewähren, weil er Dirigent habe spielen dürfen, öffnete der Sowjetführer sein Jackett, stülpte die Taschen um und zeigte, dass sie leer waren.

»Schaut her, er hat mir alles geraubt«, rief er, während sich die Anwesenden vor Lachen kugelten.

Als er Mikojans gekonnte Tanzschritte beobachtete, witzelte Chruschtschow, dass sein Stellvertreter nur deswegen seinen Job behalten habe, weil das Zentralkomitee der Partei offiziell festgestellt habe, dass er ein eleganter Tänzer sei. Niemand hatte Chruschtschow seit dem Ungarn-Aufstand von 1956 und dem gescheiterten Parteiputsch von 1957 jemals so ausgelassen erlebt.

Als Sukarno meinte, er würde jetzt gern ein hübsches Mädchen küssen, schaute sich Chruschtschows Frau in der Menge um. Doch als sie die geeignete Frau gefunden hatte, wollte diese nicht mitmachen, und auch ihr Ehemann war zunächst dagegen.

»Ach, ich bitte Sie«, sagte Nina. »Sie müssen ihn doch nur einmal und nicht zweimal küssen.«

So kam der indonesische Staatschef doch noch zu seinem Kuss.

Der Höhepunkt des Abends war jedoch, als Sukarno Chruschtschow zu einem linkischen Zweiertänzchen auf die Tanzfläche zog. Eine Zeitlang tanzten sie Hand in Hand. Dann begann der euphorische Chruschtschow eine einmalige Solovorstellung. Später beschrieb er seinen Tanzstil als schwerfällig, unsicher, tapsig, eben »wie eine Kuh auf dem Eis«.

Tatsächlich ging er dieses Mal jedoch in die Hocke und führte einen Kosakentanz auf, bei dem seine Beine nur so flogen. Der korpulente Sowjetführer wirkte an diesem Abend ungewöhnlich leichtfüßig und beflügelt.55