KAPITEL 16

Die Heimkehr eines Helden

Die Tschechoslowakei haben wir

verloren, Norwegen schwebt in Gefahr …

Wenn Berlin fällt, folgt Westdeutschland als

Nächstes. Wenn wir beabsichtigen,

Europa gegen den Kommunismus zu halten, dürfen wir

uns nicht von der Stelle

rühren. […] Falls Amerika dies jetzt nicht

versteht, wenn es nicht begreift,

dass sich dieses Problem jetzt stellt, wird es nie

zu dieser Erkenntnis kommen,

und der Kommunismus wird alles überrennen. Ich

glaube,

die Zukunft der Demokratie verlangt von uns, dass

wir bleiben.

GENERAL LUCIUS D. CLAY ERKLÄRT SEINEN

VORGESETZTEN,

WARUM DIE VEREINIGTEN STAATEN UNBEDINGT IN BERLIN BLEIBEN

MÜSSEN,

10. APRIL 19481

Warum sollte jemand ein Buch über eine Regierung schreiben wollen, die bisher nichts außer einer ganzen Kette von Katastrophen vorzuweisen hat?

US-PRÄSIDENT KENNEDY AN DEN JOURNALISTEN ELIE

ABEL

ALS ANTWORT AUF DESSEN BITTE, EIN BUCH ÜBER SEINE

PRÄSIDENTSCHAFT

SCHREIBEN ZU DÜRFEN, 22. SEPTEMBER 19612

FLUGHAFEN TEMPELHOF,

WESTBERLIN

DIENSTAG, 19. SEPTEMBER 1961

General Lucius D. Clays triumphale Rückkehr nach Berlin fand an einem ungewöhnlich warmen, sonnigen Septembernachmittag statt.

Berlins unzählige Straßencafés, von denen viele Ende September bereits geschlossen hatten, waren an diesem Tag brechend voll. Der Berliner Zoo verzeichnete einen Rekordbesuch. Eine sanfte Brise trieb eine kleine Flotte von Segelbooten über den Wannsee und die verschiedenen Wasserwege, die mit ihm verbunden waren. Die Kriegsjahre, die Teilung der Stadt und jetzt die Mauer hatten bei den Berlinern den Drang, die kleinen Freuden des Lebens zu genießen, nur noch verstärkt. Dennoch war die Hochstimmung vieler Westberliner an diesem Tag weniger dem Wetter als der Ankunft General Clays geschuldet. Die Einheimischen hielten US-Präsident Kennedys Entscheidung, Clay zu seinem »persönlichen Vertreter« in ihrer Stadt zu ernennen, für den bisher überzeugendsten Beweis dafür, dass Amerika weiterhin zur Verteidigung der Westberliner Freiheit entschlossen war. Die Berliner waren sich sicher, dass ein Mann mit einem solchen Renommee diese Aufgabe bestimmt nicht angenommen hätte, wenn er nicht selbst davon überzeugt gewesen wäre, dass Kennedy den Sowjets endlich die Stirn zu bieten gedachte.

19. September 1961: Eine Ehrengarde aus US-Soldaten und Westberliner Polizis- ten begrüßt Clay, den Sondergesandten Kennedys für Berlin, bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Tempelhof.

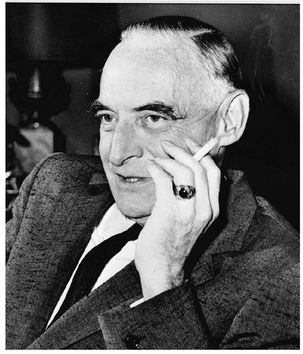

Im Jahr 1948 wurde Clay als Militärgouverneur der US-Zone in Deutschland zu einem deutschen Volkshelden, als er zusammen mit den Briten die Luftbrücke anordnete und durchführte, die schließlich die zwei Millionen Westberliner vor der Wahl zwischen dem Hungertod und einer kommunistischen Herrschaft bewahrte. Seine 324 Tage dauernde Operation war umso bemerkenswerter, als sie nur drei Jahre nach dem Sieg der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten über Nazi-Deutschland stattfand. Damals war noch überhaupt nicht ausgemacht, ob die Amerikaner ihr Leben für die europäische Sicherheit riskieren würden, geschweige denn für die westliche Hälfte der ehemaligen Hauptstadt, die als nicht zu verteidigende Insel inmitten des kommunistischen Meeres schwamm.

General Lucius D. Clay, der Held der Berliner Luftbrücke von 1948/49.

Die Berliner sprachen immer noch voller Verwunderung über Clays »Rosinenbomber«, deren amerikanische Piloten Süßigkeiten für die Kinder der Stadt an kleinen, selbst gebastelten Fallschirmen abwarfen, während sie mit ihren Flugzeugen die sowjetische Blockade durchbrachen.3

Nur selten in der Geschichte hatte es bisher eine riskante und erfolgreiche humanitäre Aktion für einen gerade erst besiegten Feind gegeben. Die Westberliner Stadtväter nannten danach einen ihrer breitesten und längsten Boulevards, die Clayallee in Dahlem, nach dem Mann, der dies alles organisiert hatte.

Clays Entschlossenheit, Westberlin nicht aufzugeben, erwuchs aus seiner mit der Zeit eher noch gewachsenen Überzeugung, dass kein Ort auf diesem Planeten für Amerikas Stellung in der Welt wichtiger sei. Dies hatte er seinen damaligen Vorgesetzten in Washington bereits im April 1948 mitgeteilt: »Die Tschechoslowakei haben wir verloren, Norwegen schwebt in Gefahr. […] Wenn Berlin fällt, folgt Westdeutschland als Nächstes. Wenn wir beabsichtigen, Europa gegen den Kommunismus zu halten, dürfen wir uns nicht von der Stelle rühren. […] Falls Amerika dies jetzt nicht versteht, wenn es nicht begreift, dass sich dieses Problem jetzt stellt, wird es nie zu dieser Erkenntnis kommen, und der Kommunismus wird alles überrennen. Ich glaube, die Zukunft der Demokratie verlangt von uns, dass wir bleiben.«4

Clays inspirierendes Sendungsbewusstsein hatte nur einen Haken: Seine Beweggründe, diese neue Aufgabe anzunehmen, waren weit nobler als Kennedys Gründe, ihm diese zu übertragen.

Für Clay war es die Gelegenheit, zum entscheidenden Kampfplatz des Kalten Kriegs in einem geschichtlichen Augenblick zurückzukehren, wo seine Aktionen bestimmend sein konnten. Für Kennedy hatte die Beauftragung Clays jedoch mehr mit der amerikanischen Innenpolitik und der Öffentlichkeitsarbeit seiner Regierung zu tun.

Clays Ernennung würde helfen, Kennedys konservative Kritiker zu neutralisieren, für die der Ex-General nicht nur ein Berliner, sondern auch ein amerikanischer und republikanischer Held war.5 Er war maßgeblich dafür gewesen, dass sich Eisenhower um die Präsidentschaft bewarb, und hatte dann dessen Wahlkampf mitorganisiert. Clay auf irgendeine Weise in die Kennedy-Regierung einzubinden, würde auch den Schaden vermindern, den er verursachen könnte, wenn er den Präsidenten von draußen mit Kritik eindecken würde.

Abgesehen davon verriet sie Kennedys Unentschlossenheit, wie viel Macht er Clay in Berlin verleihen sollte, sowie seine eigene Unsicherheit darüber, wie er sich Chruschtschow am besten entgegenstellen konnte. Obwohl Kennedy Clay zum einzigen Amerikaner in Berlin gemacht hatte, der ihm direkt berichtete, hatte er gleichzeitig dem General keinerlei formelle Befehlsgewalt über irgendjemanden oder irgendetwas erteilt.

Kennedy hatte sogar sein erstes Anweisungsschreiben an Clay umformuliert und dabei die breit gefasste Autorität verwässert, die er ihm ursprünglich angetragen hatte, nämlich dass er »voll und umfassend für alle Entscheidungen über Berlin verantwortlich« sei.6 Der Präsident hatte sich auch bei Clay für diese Änderung entschuldigt: »Es tut mir leid, dass das Schreiben jetzt nicht so aussieht, wie ich es gewollt habe und wie ich es ursprünglich abgefasst hatte. Aber das Außenministerium meint, es müsse so sein, wie es jetzt ist, sonst würden alle möglichen Befehlsketten und Informationskanäle durchtrennt.«

Clay konnte die herabgestuften Bedingungen kaum ablehnen, da er seinen gut bezahlten Job als Vorstandsvorsitzender des Konservendosenherstellers Continental Can Company bereits aufgegeben hatte. Als loyaler Soldat antwortete er dem Präsidenten: »In Anbetracht der gegenwärtigen Lage in Berlin wird meine Aufgabe dort sehr schwierig werden, egal, in welcher Form sie ausgeführt wird. […] Wenn es für Sie einfacher ist, das Instruktionsschreiben auf diese Weise zu formulieren, soll es mir recht sein.« Die beiden Männer vereinbarten, dass Clay den Präsidenten über jede wichtige Angelegenheit telefonisch informieren würde.

Die Art der Berufung Clays zeigte wieder einmal, dass Kennedy gern härter und konsequenter auftrat, als er in Wirklichkeir war. Kennedy fürchtete mehr und mehr, dass Chruschtschow ihn tatsächlich dazu zwingen könnte, Atomwaffen zur Verteidigung Berlins einzusetzen, aber er hatte sich noch nicht entschieden, unter welchen Umständen und auf welche Weise er dies tun wollte. Und er hatte keine Ahnung, welche Rolle, wenn überhaupt, Clay in diesem Entscheidungsprozess spielen würde.

Trotz all dieser Probleme war Kennedys Beliebtheit weiterhin ungebrochen. 7 Eine Gallup-Umfrage zeigte, dass die Mehrheit der Amerikaner die Kette von Rückschlägen Kennedys im Jahr 1961 für eine Pechsträhne hielt und nicht auf irgendwelche Führungsfehler zurückführte. Kennedys Zustimmungsrate stieg im Oktober auf 77 Prozent, nachdem sie bereits das ganze Jahr bei über 70 Prozent gelegen hatte. Ihren Höhepunkt von 83 Prozent hatte sie ausgerechnet nach dem Schweinebucht-Debakel erreicht, als sich die amerikanische Öffentlichkeit hinter ihren Präsidenten stellte. In dem Vierteljahrhundert, seitdem Gallup seine Meinungsumfragen begonnen hatte, hatten nur Franklin D. Roosevelt nach Pearl Harbor und Harry S. Truman nach Roosevelts Tod eine ähnliche Popularität genossen, und beide hatten sie danach nicht so lange aufrechterhalten können wie Kennedy.

Der US-Präsident war ein eifriger Leser dieser öffentlichen Meinungsumfragen, die zeigten, dass 64 Prozent der US-Bürger eine militärische Intervention befürworten würden, sollten die Sowjets oder Ostdeutschen den Zugang nach Westberlin blockieren, während nur 19 Prozent dies ablehnten. Mehr als 60 Prozent akzeptierten, dass es Krieg geben würde, wenn die Sowjets die Kontrolle über ganz Berlin zu erlangen suchten.

Bei einer solchen auf eine harte Linie setzenden amerikanischen Wählerschaft kam Kennedys Entscheidung, Clay nach Berlin zu schicken, natürlich besonders gut an. Dies galt umso mehr für die Berliner, die Clays Ankunft wie die Heimkehr eines siegreichen Gladiators feierten. Auf dem Vorfeld des Flughafens Tempelhof, wo im Jahr 1948 sein Heldenstatus begonnen hatte, waren US-Panzer aufgefahren, die ihn jetzt mit neunzehn Salutschüssen begrüßten. Die Westberliner Elite hatte sich zu seinem Empfang in einem Hangar unter einer riesigen amerikanischen Flagge versammelt, die von zwei Berliner Stadtfahnen flankiert wurde. Im Gegensatz zu Kennedy wandte sich Clay dann an alle Berliner und nicht nur an jene aus dem Westen.8 Er sprach von »unserer Entschlossenheit, dass Berlin und seine Bewohner immer frei sein werden … Ich bin hierhergekommen im vollen Glauben an unsere Sache und im Vertrauen auf den Mut und die Standhaftigkeit der Menschen von Berlin.«

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, der immer noch unter seiner erst zwei Tage zurückliegenden Wahlniederlage litt, hatte Clay in Frankfurt erwartet und ihn dann auf dem Pan-American-Flug nach Tempelhof begleitet. Dass Bundeskanzler Adenauer ihn geschlagen hatte, war für ihn eine bittere Enttäuschung, vor allem nach dem niederträchtigen Wahlkampf, in dem sein Gegner ihn immer wieder mit Schmutz beworfen hatte. Allerdings war auch Adenauer nicht unbeschadet aus dieser Auseinandersetzung hervorgegangen, da ihn die Wähler aus Sorge über sein vorgerücktes Alter und wegen seiner lauen Reaktion auf den Mauerbau ebenfalls abgestraft hatten.9 Adenauers CDU war zwar immer noch stärkste Partei, aber der Kanzler hatte seine absolute Mehrheit verloren und musste jetzt die FDP als Koalitionspartner gewinnen, um sein politisches Überleben zu sichern.

Die CDU hatte zusammen mit ihrer bayerischen Schwesterpartei CSU gegenüber der vorherigen Wahl 5 Prozent verloren und nur noch 45,5 Prozent der Stimmen erreicht. Brandts Sozialdemokraten hatten 4,5 Prozent dazugewonnen und 36,2 Prozent der Stimmen erhalten. Die Freien Demokraten waren zur dritten Kraft in der deutschen Politik aufgestiegen und hatten ihren Stimmenanteil um 4 Prozent auf 12,8 Prozent erhöht. Der Mauerbau hatte die deutsche Politik neu ausgerichtet und Adenauer entscheidend geschwächt.10

Brandt hatte die Berliner zwar öffentlich aufgefordert, Clay einen herzlichen Empfang zu bereiten, aber diese Aufforderung wäre bestimmt nicht nötig gewesen. Hundertausende standen in Zweier- oder Dreierreihen an der 16 Kilometer langen Route von Tempelhof bis zu Clays künftigem Wohnsitz in Berlin-Wannsee. Auf den Schultern ihrer Eltern sitzend, die sich noch lebhaft an die Luftbrücke erinnerten, schwenkten Kinder kleine US-Flaggen. Ein Blumenmeer ergoss sich über den Rücksitz von Clays offenem schwarzem Mercedes.

Clays Aufgabenbeschreibung lautete kurz und bündig: »Berichten, empfehlen und beraten«.11 Von Anfang an war er jedoch entschlossen, sein Mandat breit auszulegen und nach Art eines Militärgouverneurs die gesamte amerikanische Politik in der Stadt zu bestimmen. Dadurch geriet er jedoch auf Kollisionskurs mit den Männern, die sich bereits gegen seine Ernennung ausgesprochen hatten und deren Autorität durch seine Ankunft bedroht war: General Lauris Norstad, dem Oberbefehlshaber der NATO in Europa mit Sitz in Paris, General Bruce Clarke, dem Kommandeur der US-Truppen in Europa, stationiert in Heidelberg, und dem US-Botschafter in der Bundesrepublik Walter Dowling mit Sitz in Bonn.

Clay tönte, dass es seine neue Rolle sei, »Stärke und Entschlossenheit der Vereinigten Staaten« zu demonstrieren und gleichzeitig die Sowjets dazu zu zwingen, die Verantwortlichkeit für ihren eigenen Sektor anzuerkennen. Er wollte unbedingt klarmachen, dass immer noch die vier Mächte Berlin regierten und nicht die DDR, die er auf diese Weise als einen Marionettenstaat entlarven wollte, der sie ja auch tatsächlich war. Clay war bestürzt, dass die USA und ihre Verbündeten seit seinen Tagen dort so viele ihrer Rechte hatten aushöhlen lassen. Er war entschlossen, diesen Trend durch seine Willenskraft umzukehren.

Der Leiter der Abteilung für deutsche Angelegenheiten im US-Außenministerium Martin Hillenbrand befürchtete, Clay sei nicht klar, dass er in Berlin jetzt viel weniger Handlungsspielraum hatte, da die Vereinigten Staaten inzwischen ihr Atomwaffenmonopol verloren hatten.12 Genau dieses »defätistische Denken« hatte Clay jedoch während seiner ganzen Laufbahn abgelehnt. So hatte er auch 1948 die Luftbrücke aus eigenem Ermessen in die Wege geleitet, nachdem Präsident Truman seinen ursprünglichen Plan verworfen hatte, eine volle Brigade auf der Autobahn vorrücken zu lassen, um die Blockade zu durchbrechen.13 Auf dem Höhepunkt der Luftbrücke landete alle drei Minuten ein Frachtflugzeug – glänzende neue C-54 oder kriegserprobte alte C-47, die bis oben hin mit Nahrungsmitteln und anderen Hilfsgütern beladen waren.

Clays unerwarteter Erfolg hatte Präsident Truman davon überzeugt, die Fortsetzung dieser Operation gegen den Widerstand hoher Chargen des Pentagons und des Außenministeriums zu unterstützen, die sich beklagten, Clay riskiere nur drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine neue kriegerische Auseinandersetzung. Die sogenannten Militärexperten hatten Clay damals erklärt, dass man zwei Millionen Berliner nicht auf dem Luftweg versorgen könne, da sie täglich 4000 Tonnen Hilfslieferungen benötigen würden. Das sei immerhin zehnmal so viel wie bei der Nazi-Luftbrücke zur 6. Armee nach Stalingrad, eine Operation, die am Ende völlig gescheitert war.

Clay hatte den Neinsagern getrotzt und am Ende gewonnen. Diese Erfahrung prägte ihn für sein ganzes Leben. Jede Entscheidung, die er nach seiner Landung in Berlin im September 1961 fällte, war von ihr beeinflusst.

WESTBERLIN

MITTE SEPTEMBER 1961

Einen Monat nach der Grenzschließung am 13. August ersetzten Bautrupps entlang des ganzen Grenzverlaufs die provisorischen Stacheldrahtzäune durch einen regelrechten »Todesstreifen« und feste Sperranlagen. Die DDR-Behörden schickten jeden Tag »Freiwilligenbrigaden« los, die Gräben aushoben und einen breiten Streifen Niemandsland von allen Bäumen und Büschen säuberten. Dort würde man bald mit dem Bau einer wirklichen Mauer beginnen.

Die DDR-Zeitung Sonntag prahlte, dass zu den Bautrupps Wissenschaftler, Philologen, Historiker, Ärzte, Filmemacher, Straßenbauer, Journalisten und Einzelhandelsverkäufer gehörten. »Ein ganzes Volk arbeitet an der Mauer«, erklärte das Blatt stolz. Die Insassen legten das Fundament ihres eigenen Gefängnisses. Jede Woche nutzte eine Handvoll dieser »Freiwilligen« ihre Nähe zur Mauer dazu aus, um an einer ihrer ständig weniger werdenden Schwachstellen hinüberzuspringen oder hindurchzuschlüpfen.14 Die dramatischsten Geschichten wurden später zu Legenden.

Auch der einundzwanzigjährige Student an der Ingenieurschule für Landtechnik Albrecht Peter Roos begann sofort seine Flucht zu planen, als er von seiner Schule zu einem Bautrupp abgestellt wurde, der die Grenze zwischen Falkensee und Staaken durch eine Mauer befestigen sollte.15 Seine beiden Schwestern lebten bereits in der Bundesrepublik. Er wollte ihnen lieber dorthin folgen, als eine noch bessere Grenzbefestigung zu errichten, die ihn genau daran hindern sollte. Während der Mittagspause fragte er seinen Aufseher, ob er kurz austreten dürfe. Ihm sei schlecht.

Der Wachmann nickte und meinte nur: »Mach schnell!«

Roos ging in das angrenzende Wäldchen. Dort stolperte er über zwei weitere Studenten, die sich im Unterholz versteckt hatten, weil sie ebenfalls fliehen wollten. Roos hatte bereits am Vormittag eine Stelle im Zaun ausgekundschaftet, wo ihm die Flucht möglich schien. Trotzdem mussten sie immer noch zwei drei Meter hohe Stacheldrahtzäune und eine Stacheldrahtspirale überwinden. Roos erinnerte sich Jahrzehnte später immer noch ganz deutlich, was dann geschah: »Ich bin losgerannt, unter dem ersten Zaun durchgetaucht und auf die Spirale. Die hat sich zugezogen, und ich war gefangen.«16 Seine beiden Kumpel halfen ihm jedoch aus der Falle, bevor sie sich mit seiner Hilfe selbst durch den Stacheldraht zwängten. Zusammen stiegen sie noch über den dritten Zaun und rannten dann, aus Dutzenden von Schnittwunden blutend und mit zerrissenen Kleidern, im Zickzack die letzten fünfzig Meter nach Westberlin. »Wir wussten ja nicht, ob sie schießen würden.« Ein Westberliner Polizist las sie dann noch auf dem Grenzweg auf und bot ihnen eine Flasche Wein und die erste Banane an, die Roos jemals gesehen, geschweige denn gegessen hatte.

Jeden Tag fanden sich auf den Seiten der Westberliner Zeitungen ähnlich spannende und oft erschütternde Fluchtgeschichten. Da gab es zum Beispiel einen vierundzwanzigjährigen Krankenwagenfahrer, der mit seinem Fahrzeug in einem Hagel aus Maschinengewehrschüssen durch den Stacheldrahtzaun an der Prinzenstraße preschte. Fotos zeigten, wie er danach lächelnd und ohne einen Kratzer neben seinem von Kugeln durchsiebten Wagen stand. Dann waren da noch die drei Ostberliner, die in ihrem 6,5-Tonner die Grenzsperre an der Bouchéstraße durchbrachen, nur um dann auf der Betonschwelle zu stranden, die die Grenzlinie markierte. Kurz entschlossen rannten sie die letzten Meter in die Freiheit. Glücklicherweise traf sie keiner der auf sie abgegebenen Schüsse. Ein Westberliner Polizist warf dann triumphierend die Schlüssel des Lastwagens über die Grenzbarriere zu den Vopos hinüber.

Am meisten änderte die Grenzschließung die Sonntagnachmittage der Berliner, an denen sie sich mit Freunden und Familienangehörigen zu treffen pflegten. Da die Telefonleitungen ebenfalls gekappt waren, kommunizierten die Ost- und Westberliner jetzt von kleinen Podesten oder Leitern aus miteinander, die sie auf beiden Seiten der Mauer aufstellten. Einige hielten neugeborene Babys hoch, damit sie ihre Großeltern sehen konnten, andere trugen große Plakate, auf die sie in fetten Lettern Grußbotschaften geschrieben hatten, die noch in beträchtlicher Entfernung zu lesen waren.

Ganz schnell wurde auch noch das Bizarrste zur puren Routine. Westberliner Brautpaare in Brautkleid und Hochzeitsanzug gingen zur Mauer, damit ihre Familienangehörigen im Osten ihnen ihre Glückwünsche – zumindest per Winkzeichen – übermitteln konnten. Zu vereinbarten Zeiten kamen Kinder an die Mauer, kletterten auf kleine mitgebrachte Leitern, um von der Ferne ihre Eltern und Großeltern zu grüßen. Manchmal versammelten sich Westberliner vor den Grenzsperren, um ihren Protest auf die andere Seite hinüberzurufen. Wenn es den ostdeutschen Grenzpolizisten dann zu viel wurde, vertrieben sie die Protestierer von der DDR-Seite aus mit Wasserwerfern und Tränengas. Dies ist von Grenzübergangsstellen in Neukölln, Kreuzberg und Zehlendorf überliefert.

Touristenbusse zeigten auf ihren Stadtrundfahrten die neuesten Attraktionen der Stadt: eine zugemauerte Kirche direkt an der Grenze, versperrte Friedhofstore, traurige Menschen hinter Stacheldraht, die wie seltene Tiere in einem surrealistischen Zoo wirkten. Ein Reiseleiter erzählte einer Busgruppe aus den Niederlanden, dass in dieser Nacht eine weitere Handvoll Flüchtlinge entkommen werde – ein weiterer ganz neuer Aspekt des Berliner Lebens.

EXKLAVE STEINSTÜCKEN,

WESTBERLIN

DONNERSTAG, 21. SEPTEMBER 1961

General Clay stellte sofort sicher, dass auch die DDR-Bürger und die Sowjets von seiner Ankunft Notiz nahmen.

In den ersten achtundvierzig Stunden nach seiner Landung in Berlin richtete er seine bekanntermaßen geballte Aufmerksamkeit auf das seltsame Drama der etwa 190 gestrandeten Einwohner von Steinstücken, die zu insgesamt etwa 42 Familien gehörten. Durch einen Zufall der Geschichte war die winzige Exklave des Westberliner Bezirks Zehlendorf im äußersten Südwesten des US-Sektors von Berlin jetzt auf allen Seiten von DDR-Gebiet umgeben. Der einzige Zugang war eine kurze, kurvige kleine Straße, die seit 1945 von der DDR-Polizei kontrolliert wurde.

Als Ergebnis des 13. August wurde dieses abgelegene kleine Gebiet zum verwundbarsten Teil Westberlins und damit des Westens.17 Die Volkspolizei hatte ganz Steinstücken mit Stacheldrahtsperren abgeriegelt, die später dann noch durch Wachttürme und einen hundert Meter breiten Todesstreifen ergänzt wurden. Allen Nichtbewohnern wurde der Zugang verweigert. Mit jedem Tag wuchs die Zukunftsangst dieser abgeschnittenen Exklave weiter an.18

Die DDR drohte das Dorf zu erstürmen, um einen Ostdeutschen herauszuholen, der sich dorthin geflüchtet hatte, um dann zu entdecken, dass er von dort nicht mehr herauskam. Es kursierte das Gerücht, dass Ulbricht bis Jahresende die Kleinstgemeinde in die DDR eingliedern würde, wenn der Westen weiterhin keine Anstalten machte, sie zu schützen. Die DDR hatte das mit einigen ähnlich prekär gelegenen kleinen Gebieten Westberlins auf ihrem Territorium bereits vorgemacht. Allerdings hatte dies keine größere Aufmerksamkeit erregt, weil es sich dabei um unbewohnte Gartenparzellen oder Waldgebiete gehandelt hatte.

Ohne seine diesbezüglichen Planungen seinen US-Vorgesetzten oder den kommunistischen Stellen mitzuteilen, flog Clay am 21. September einige Minuten vor 11 Uhr vormittags an Bord eines Militärhubschraubers nach Steinstücken, wobei zwei Kampfhubschrauber ihn von beiden Seiten absicherten.19 Er brachte der Exklave zwei Dinge, die ihr bisher gefehlt hatten: ein Fernsehgerät und Hoffnung. Sofort versammelten sich um seinen auf einer kleinen Wiese gelandeten Hubschrauber eine Menge Einwohner des Dörfchens, um ihn begeistert zu begrüßen. Auf seine Aufforderung hin traf sich der Bürgermeister der Exklave mit ihm im einzigen Gasthof von Steinstücken, der gleichzeitig als Lebensmittelladen diente. Bei einer Flasche Wein sprachen die beiden dann über die Angst der Dorfbewohner und über das, was man dagegen tun konnte.

Obwohl General Clay insgesamt nur fünfzig Minuten in Steinstücken verbrachte, nannte das Neue Deutschland seinen kleinen Ausflug einen »kriegerischen Akt in einer ansonsten ruhigen Lage«. Gleichzeitig fragte die britische Botschaft in Washington an, »ob es klug sei, wegen einer derart geringfügigen Angelegenheit einen Zwischenfall zu riskieren«.20

Um zu zeigen, dass solche Kommentare ihn nicht einschüchtern konnten, ließ Clay am Tag darauf drei Mann von der 278. Militärpolizeikompanie mit dem Hubschrauber nach Steinstücken fliegen, die den ersten US-Außenposten in der Exklave einrichteten, der das ganze nächste Jahrzehnt aufrechterhalten werden sollte. Der Militärpolizeileutnant Vern Pike flog ein, um im Keller des Bürgermeisters eine Kommandostelle aufzubauen, deren Funkantennen am Kamin des Hauses entlangliefen.21 Clay befahl dann dem US-Kommandanten in Berlin, General Al Watson, drei Tage später, am 24. September, eine kleine Bodenoffensive durchzuführen und Steinstücken zu »befreien«, indem er zwei Kompanien einen Korridor mitten durch die Berliner Mauer zu der Exklave öffnen ließ.

Zufällig kam der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, General Bruce C. Clarke, an diesem Morgen mit dem Zug aus Heidelberg in Berlin an, um seine dortigen Truppen zu inspizieren. Bei einem Frühstück teilten Watson und Brigadegeneral Frederick O. Hartel ihrem direkten Vorgesetzten freudig mit, dass er an einem »interessanten« Morgen angekommen sei, da drei Stunden später »zwei Infanteriekompanien eine DDR-Straße entlangmarschieren und einen Durchgang nach Steinstücken bohren« würden.22

»Wer hat Sie denn dazu beauftragt?«, wollte Clarke von Watson wissen.

»General Clay«, erwiderte Watson.

»Al«, protestierte Clarke, »wissen Sie denn nicht, für wen Sie arbeiten? Wissen Sie nicht, wer Ihre Beurteilungen schreibt?«

Clarke wies seine Leute an, keine Befehle von Clay mehr entgegenzunehmen und ihre Truppen aus dem Wäldchen vor Steinstücken abzuziehen und in die Kaserne zurückzuschicken. Danach suchte er Clay in dessen Büro auf. Wütend deutete er auf das rote Telefon, das auf dessen Schreibtisch stand, und forderte ihn auf, entweder sofort Kennedy anzurufen oder seine »verdammten Finger von meinen Truppen zu lassen«.

Clay erwiderte trocken: »Nun, Bruce, ich sehe, dass wir nicht miteinander auskommen werden.«

Clay war überzeugt, genau zu wissen, wie weit er die Sowjets reizen konnte. In diesem Fall fühlte er sich sicher, da Moskau »auf keinen Fall zulassen konnte, dass eine unbedeutende Angelegenheit [wie Steinstücken] zu einem internationalen Problem wird, weil ihre ostdeutschen Marionetten sie falsch angepackt haben«.

Einige Tage später evakuierten US-Soldaten sieben DDR-Bürger, die bei der Flucht mit ihrem Lastwagen den hinteren Gartenzaun des Bürgermeisters durchbrochen hatten.23 Die Militärpolizei rasierte ihnen die Haare, sodass sie wie GIs aussahen. Dann zogen sie ihnen Militäruniformen an, setzten ihnen Helme auf und flogen sie mit einem US-Hubschrauber aus. Obwohl die DDR-Behörden den Helikopter abzuschießen drohten, hatte Clay richtig gewettet, dass Moskau dies nicht zulassen würde.

Die Flüge von und nach Steinstücken wurden zu einer Routineangelegenheit. Gewöhnlich beförderten sie Militärpolizisten, manchmal wurden jedoch auch weiterhin Flüchtlinge ausgeschleust. Clay hatte das Gefühl, den Berlinern und seinen eigenen Vorgesetzten etwas bewiesen zu haben. Gleichzeitig hatte sich seine bereits 1948/49 gewonnene Überzeugung verstärkt, dass die Sowjets einen Rückzieher machten, wenn sie es mit einem entschlossenen Westen zu tun hatten.

Von seinem Erfolg beflügelt, entschloss sich Clay, auf diesem Weg weiterzugehen. Er kündigte an, dass das US-Militär seine Patrouillenfahrten auf den Autobahnen nach Berlin wieder aufnehmen werde, die Washington vor sechs Jahren eingestellt hatte. Es war seine Antwort auf neue Schikanen der DDR-Polizei gegenüber amerikanischen Fahrzeugen, die manchmal stundenlang für vermeintliche »Überprüfungen« aufgehalten wurden. Die Patrouillen würden bei jedem Vorfall, an dem ein amerikanisches Fahrzeug beteiligt war, eingreifen. Tatsächlich hörten diese Probleme daraufhin nach kurzer Zeit auf.

Die Westberliner waren begeistert. Die Berliner Morgenpost brachte auf ihrer Titelseite ein Foto, auf dem General Clay seine Frau Marjorie nach deren Ankunft auf dem Flughafen Tempelhof küsste. Die Bildunterschrift lautete: »Jedes Berliner Kind weiß, was dieser Mann für die Freiheit unserer Stadt geleistet hat. Seine letzten Aktionen wärmen die Herzen der Berliner: die Stationierung eines US-Kommandos in Steinstücken und die Wiederaufnahme der Militärpatrouillen auf der Autobahn.«

Sie konnten natürlich nicht wissen, dass Clays gefährlichste Feinde bereits einen Gegenangriff planten – in Washington. Als Clay seinerzeit in Berlin seine Kompetenzen überschritt, hatte ihm Truman den Rücken gedeckt. Clay konnte sich jedoch nicht sicher sein, ob Kennedy jetzt dasselbe tun würde. Er würde es bald herausfinden.

HYANNIS PORT,

MASSACHUSETTS

SAMSTAG, 23. SEPTEMBER 1961

Die üblichen Wochenendgäste versammelten sich in Kennedys Anwesen in Hyannis Port, während der US-Präsident selbst an einer Rede arbeitete, die er am nächsten Tag vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen halten würde.

Zu den Wochenendgästen gehörten Kennedys Bruder Teddy, sein Schwager, der Schauspieler Peter Lawford, Frank Sinatra und der dominikanische Playboy Porfirio Rubirosa mit seiner jüngsten Ehefrau. Sinatra war jedoch nicht allein gekommen. In seiner Begleitung waren »ein Haufen Jetsetter und schöne Menschen«, wie es der Chauffeur von Vater Joseph Kennedy, Frank Saunders, ausdrückte.24 Darunter befanden sich auch Frauen, die für ihn wie Prostituierte aussahen. Die Hausmädchen waren in heller Aufregung.

Saunders würde später behaupten, er habe in der Nacht Partygeräusche gehört und sei dann von seinem Außenhäuschen ins Haupthaus hinübergewandert, um Joe Kennedy seine Reitstiefel zurückzubringen. Er sei dann im rückwärtigen Gang auf den alten Mann gestoßen, der gerade eine kichernde, vollbusige Frau befummelte.

»Meine Reitstiefel!«, hörte Saunders ihn rufen. »Genau zur rechten Zeit!«

Dies war alles Teil der deftigen Hintergrundgeräusche der Kennedy-Präsidentschaft und des ziemlich unkontrollierten Chaos des Privatlebens des Präsidenten und der Menschen, mit denen er sich umgab. Das öffentliche Bild des arbeitswütigen, schnelllesenden Familienmenschen Kennedy stand in starkem Kontrast zur Wirklichkeit, die erst Jahre später durch die Augenzeugenberichte vor allem seiner Secret-Service-Agenten an den Tag treten würde. Diese Leibwächter waren Männer, die nicht mit allen Mitteln das tadellose Kennedy-Image aufrechterhalten wollten, wie es bei seinen engsten Mitarbeitern und Familienangehörigen der Fall war. Sie machten sich vor allem über die Sicherheitsrisiken Sorgen, die Kennedys ständige Frauengeschichten mit sich brachten.

So kümmerte auch Larry Newman, der 1960 dem Secret Service beigetreten war, nicht so sehr der moralische Aspekt dieses Verhaltens.25 Er fand es vielmehr bedenklich, dass der »Frauenbeschaffer« des Präsidenten, David Powers, den Sicherheitsleuten nicht erlaubte, diese Frauen zu kontrollieren und wenigstens in ihre Handtaschen zu schauen, bevor sie zu Kennedy hineingingen. Dabei hatte man alle Leibwächter des Präsidenten gewarnt, dass Fidel Castro vielleicht aus Rache für die Schweinebucht-Affäre einen Mordanschlag planen könnte. »Wir wussten nicht, ob der Präsident am nächsten Morgen tot oder lebendig sein würde«, erzählte Newman später dem investigativen Journalisten Seymour Hersh.26 Sie hätten sich dann halb im Scherz überlegt, wie sie im Fall der Fälle den »schwarzen Peter auslosen« könnten, wer von ihnen vor dem zuständigen Unterausschuss des Repräsentantenhauses aussagen müsse, »wenn der Präsident von einer Frau verletzt oder getötet wird«.

Tony Sherman, ein Mitglied der Kennedy-Sicherheitstruppe aus Salt Lake City, erinnerte sich daran, dass der US-Präsident »an manchen Tagen überhaupt nicht arbeitete«.27 Am wenigstens mochte er, dass es zu seinen Berufspflichten gehörte, Kennedys Mitarbeiter zu alarmieren, wenn Ehefrau Jackie plötzlich auftauchte und Gefahr bestand, dass sie ihren Mann in flagranti erwischte. Agent William T. McIntyre aus Phoenix fand es empörend, dass man von ihm als vereidigtem Gesetzeshüter wegzusehen verlangte, wenn er Zeuge einer Straftat wurde, was Zuhälterei nach amerikanischem Recht ja war.28 Agent Joseph Paolella29 aus Los Angeles bewunderte Kennedy und freute sich, dass dieser sich immer an die Namen seiner Sicherheitsleute erinnerte. Aber er war auch besorgt, dass der Präsident wegen seiner Frauengeschichten Opfer einer Erpressung werden könnte. Er und andere Agenten hatten einem von Kennedys Gästen an diesem Wochenende, Peter Lawford, wegen seines übermäßigen Alkoholkonsums und seines aggressiven Verhaltens gegenüber Frauen den Codenamen »Rancid Ass«, widerlicher Arsch, gegeben.

Während seine Gäste einen draufmachten, gab Kennedy selbst einer der wichtigsten Reden seiner Präsidentschaft den letzten Schliff. Sie würde der Welt die ersten Anhaltspunkte geben, wie er nach der Schließung der Grenze in Berlin mit Moskau und der Frage der Atomwaffenkontrolle umzugehen gedachte. Außerdem war erst vor vier Tagen der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dag Hammarskjöld, bei einem Flugzeugabsturz im Kongo ums Leben gekommen. Die Sowjets wollten nun gern den Posten des Generalsekretärs durch ein Dreierdirektorium aus je einem Vertreter des Westens, der kommunistischen Länder und der blockfreien Nationen ersetzen.

Kennedys Umfragewerte waren immer noch außerordentlich gut, aber er wusste, dass dahinter eine ganze Reihe von außenpolitischen Rückschlägen und ungelösten innenpolitischen Problemen lauerte, die mit der Zeit seine Führung unterminieren konnten. Bevor er an diesem Freitag Washington in Richtung Hyannis Port verließ, hatte er sich noch mit dem Leiter des Washingtoner Büros der Detroit News, Elie Abel, getroffen, den ein New Yorker Verleger gefragt hatte, ob er nicht ein Buch über die erste Amtszeit des US-Präsidenten schreiben möchte. Abel wollte jetzt wissen, ob er dabei mit Kennedys Kooperation rechnen könne. Während sie im Wohntrakt des Weißen Hauses saßen und die Motoren des »Marine-One«-Hubschraubers draußen bereits dröhnten, ließ Kennedy Abel eine Bloody Mary servieren und versuchte, ihn von diesem Vorhaben abzubringen. »Warum sollte jemand ein Buch über eine Regierung schreiben wollen, die bisher nichts außer einer ganzen Kette von Katastrophen vorzuweisen hat?«, fragte er ihn.30

Abel fand sich jetzt in der seltsamen Lage, Kennedy davon überzeugen zu müssen, dass er trotz seines schwierigen Starts am Ende viel erreichen werde und er und seine Freunde auf seine Regierungszeit stolz sein würden.

Am Sonntag landete Kennedy mit Lawford um 18:35 Uhr auf dem Marine Air Terminal des La-Guardia-Flughafens in New York, wo sie von Bürgermeister Robert Wagner, Außenminister Rusk und dem US-Botschafter bei den Vereinten Nationen Adlai Stevenson empfangen wurden.31 Pierre Salinger, der beleibte, joviale Pressesprecher des US-Präsidenten, war bereits vor ihnen in New York eingetroffen. Grund hierfür war ein dringender Anruf des sowjetischen Spions Georgij Bolschakow, der immer noch die Rolle eines inoffiziellen Informanten für Chruschtschow spielte. Bolschakow hatte gemeint, Salinger müsse sich unbedingt mit Michail Charlamow, dem Pressesprecher des sowjetischen Außenministeriums, treffen, der eine dringende Botschaft für den Präsidenten habe.32

Bolschakow fühlte sich in seiner Rolle inzwischen richtig wohl. Er spielte sie jetzt bereits seit einigen Monaten zur vollen Zufriedenheit seiner Vorgesetzten, ohne dass etwas nach außen gedrungen war. Obwohl er ein Militärgeheimdienstmann mittleren Rangs blieb, war er zu einem gut eingeführten und oft genutzten direkten Draht zu Chruschtschow geworden. Salinger meinte sogar, Bolschakow stelle inzwischen selbst »eine Art Ein-Mann-Troika aus Dolmetscher, Redakteur und Spion« dar.

Ganz nach Salingers Anweisungen führte Bolschakow am Sonntag um 19:15 Uhr Charlamow durch einen Nebeneingang ins Carlyle, das Hotel, in dem der Präsident abstieg, wenn er in New York weilte. Aus diesem Grund wurde die Lobby immer von Reportern belagert, die hofften, einen Blick auf Kennedy werfen zu können. Ein Secret-Service-Agent brachte die beiden Sowjets in einem Personalaufzug nach oben.

Salinger konnte seinen Ohren kaum trauen, als er Charlamows Begrüßungsworte hörte: »Der Sturm in Berlin ist vorbei.«

Dann antwortete er, dass die Lage dort seiner Ansicht nach kaum schlimmer sein könnte.

»Warten Sie nur ab, mein Freund«, lächelte der Russe.

Dann fragte Charlamow, ob der US-Präsident die Botschaft erhalten habe, die ihm Chruschtschow durch den Pariser Korrespondenten der New York Times, Cyrus L. Sulzberger, habe zukommen lassen, der Anfang September ein Interview mit dem sowjetischen Ministerpräsidenten geführt hatte.33

Salinger verneinte. Tatsächlich hatte Sulzberger jedoch bereits am 10. November ein persönliches Schreiben an Kennedy, das ihm Chruschtschow während des Interviews nur fünf Tage zuvor übergeben hatte, durch einen Sonderkurier ins Weiße Haus bringen lassen.

Chruschtschow hatte Sulzberger erklärt: »Wenn Sie sich persönlich mit Präsident Kennedy treffen sollten, könnten Sie ihm dann bitte mitteilen, dass ich nicht abgeneigt wäre, in irgendeiner Form einen informellen Kontakt mit ihm zu knüpfen, um einen Weg zu finden, wie man die [Berlin-]Krise lösen könnte, ohne dabei das Prestige der Vereinigten Staaten zu schädigen. Grundlage hierfür wäre ein deutscher Friedensvertrag und die Einrichtung einer Freien Stadt Westberlin.« Er hatte vorgeschlagen, dass Kennedy ihm über informelle Kanäle seine Ansichten über Chruschtschows Vorstellungen übermitteln sollte. Außerdem sollte er »über verschiedene Formen und Stufen nachdenken und darüber, wie man die öffentliche Meinung auf eine solche Vereinbarung vorbereiten und eine Schädigung des Ansehens der Vereinigten Staaten vermeiden könnte«.34

In New York wiederholte Charlamow jetzt die wesentlichen Teile der Botschaft des Sowjetführers. Dabei sprach er so schnell, dass Bolschakow mit dem Übersetzen gar nicht mehr nachkam. Salinger bat ihn, sich zu setzen und sich Zeit zu nehmen. Der Präsident besuche sowieso gerade eine Theatervorstellung am Broadway. Danach werde er mit Freunden essen gehen und erst nach Mitternacht ins Hotel zurückkehren.35

Charlamow holte tief Luft und erklärte dann, dass die gegenwärtige Situation dringend geklärt werden müsse. Chruschtschow halte Kennedys Pläne zur Verstärkung der US-Truppen in Europa für äußerst gefährlich. Deshalb habe er auch Sulzberger erzählt, dass er einen persönlichen Kanal zu Kennedy einrichten wolle, um zu einer Einigung über Deutschland zu gelangen.

Der Sowjetführer wolle unbedingt ein weiteres Gipfeltreffen mit Kennedy, um über die amerikanischen Vorschläge in der Berlin-Frage zu reden, fuhr Charlamow fort. Er überlasse die Wahl des Zeitpunkts jedoch Kennedy wegen dessen »offenkundiger politischer Schwierigkeiten«. Trotzdem habe er es eilig. Charlamow wies darauf hin, dass die Staaten des kommunistischen Blocks weiterhin einen »starken Druck« auf Chruschtschow ausübten, einen Friedensvertrag mit der DDR abzuschließen. Darüber hinaus sei die Gefahr eines militärischen Zusammenstoßes in Berlin viel zu groß, um eine Bereinigung dieser Frage weiter hinauszuschieben.

Chruschtschow wollte auch auf den Inhalt von Kennedys Montagsrede vor der UN Einfluss nehmen, zumindest ihn im Voraus erfahren, weil er in einer Zeit ständig steigender Spannungen alles vermeiden wollte, was seinen Gegnern vor dem Parteitag Ende Oktober Auftrieb geben könnte.36 Charlamow schloss deshalb Chruschtschows Botschaft mit den Worten: »Er hofft, dass die Rede Ihres Präsidenten vor der UNO nicht wieder wie die am 25. Juli zu einem säbelrasselnden Ultimatum wird. […] Das hat ihm gar nicht gefallen.«

Salinger hinterließ Kennedy eine Botschaft. Er sollte ihn anrufen, sobald er auf sein Zimmer zurückkehrte. Dann ließ er für seine russischen Gäste Whisky-Soda kommen. Als sie ihn fast zwei Stunden später verließen, versprach Salinger, ihnen am nächsten Vormittag um 11:30 Uhr, also vor Kennedys UN-Rede, die Antwort des Präsidenten zukommen zu lassen.

Kennedy rief Salinger um 1 Uhr morgens an und lud ihn in seine Maisonette in der 33. Etage des Carlyle ein. Es war sein New Yorker »Heim«, das sein Vater gemietet und mit französischen Stilmöbeln eingerichtet hatte. Bei geöffneten Vorhängen wie in dieser Nacht bot das Apartment einen überwältigenden Ausblick auf die glitzernde New Yorker Skyline. Als Salinger eintrat, saß Kennedy in einem weißen Pyjama auf dem Bett, las und kaute auf einer kalten Zigarre herum.37 Auf Wunsch des Präsidenten wiederholte Salinger die wichtigsten Punkte seiner Unterredung mit Charlamow mehrere Male.

Kennedy teilte Salinger mit, dass er von Sulzberger nichts über dessen Treffen mit Chruschtschow gehört habe. Dann stand er auf und schaute über das nächtliche Manhattan. Nach einigem Nachdenken sagte er: »Diese Botschaft ist eigentlich nur so zu verstehen: Wenn Chruschtschow bereit ist, sich unseren Standpunkt zur Deutschland-Politik anzuhören, dann wird er das Ulbricht-Regime nicht anerkennen, jedenfalls nicht mehr in diesem Jahr. Das ist eine gute Nachricht.«38 Trotzdem glaubte Kennedy weiterhin, dass Moskaus grundsätzliches Bestehen auf einem deutschen Friedensvertrag die Gefahr eines Kriegs in sich barg, wenn dadurch der freie Zugang nach Berlin gefährdet war.

Um 1:30 Uhr rief Kennedy Außenminister Rusk an. Sie telefonierten fast eine halbe Stunde miteinander. In dieser Zeit entwarfen sie die Botschaft, die Salinger am nächsten Morgen den Sowjets übermitteln sollte. Der Pressesprecher saß auf der Bettkante und kritzelte den Text, den ihm der US-Präsident diktierte, auf einen Briefbogen des Hotels. Zu dem Vorschlag eines baldigen Gipfeltreffens über Berlin äußerte sich Kennedy »vorsichtig zustimmend«. Zuvor sollten jedoch die Sowjets ihren guten Willen zeigen, indem sie die Neutralität von Laos respektierten. Erst dann könne ein Gipfel über die viel schwierigere Deutschland-Frage zu einer »tragfähigen Übereinkunft« führen.

Der Ton der Botschaft war freundlich, doch vorsichtig. Obwohl Kennedy und Chruschtschow in Wien ein vereintes, neutrales Laos vereinbarten, hatten die Russen nichts unternommen, als die Nordvietnamesen die kommunistische Pathet Lao aufrüsteten.39 Tatsächlich trugen sie auch zwei Drittel der Unterhaltskosten dieser ständig größer werdenden Geheimarmee. Salinger würde Charlamow am nächsten Morgen die Botschaft, die Kennedy den Sowjets übermitteln wollte, wortwörtlich wiederholen: »Wir werden abwarten und genau beobachten.«

Danach ging Kennedy bis 3 Uhr morgens mit Salinger noch einmal den Text seiner UN-Rede durch.40 Die endgültige Fassung war gemäßigter, als es die Sowjets wahrscheinlich erwartet hatten. Dies galt vor allem für seine Bemerkungen über Berlin.

Der Präsident hatte an seiner Rede wochenlang gefeilt.41 Obwohl die nächsten Wahlen erst in drei Jahre stattfanden, hatten Kennedys innenpolitische Gegner bereits begonnen, seine Schwäche zu spüren. Der Senator aus Arizona und führende Republikaner Barry Goldwater brach die Waffenruhe, die bisher in Fragen der Berlin-Politik zwischen den Parteien geherrscht hatte, und erklärte, die Angst der Bundesrepublik, im Stich gelassen zu werden, sei »vollkommen berechtigt«.42 Goldwater schrieb weiter: »Jedes Mal, wenn Diplomaten anfangen, von Verhandlungen in Situationen zu reden, die die Sowjets verursacht haben und wo es nichts zu verhandeln gibt, sollten wir aufhorchen und auf der Hut sein.«43 Einer Versammlung der Republikanischen Partei erzählte er am 28. September, dass die Republikaner den größten Erdrutschsieg der amerikanischen Geschichte erringen würden, wenn bereits am nächsten Tag Wahlen stattfinden würden.

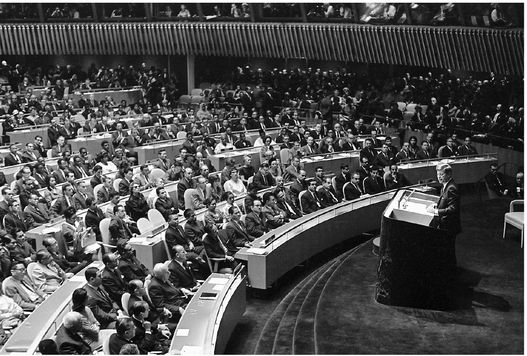

24. September: Kennedy warnt die Vereinten Nationen vor den Gefahren eines Atomkriegs - zur selben Zeit, zu der er überarbeitete Pläne für den atomaren Erstschlag genehmigt hat.

Kennedy musste unbedingt die Initiative zurückgewinnen.44 »Chruschtschow hat uns dreimal in die Augen gespuckt«, beklagte er sich bei seinem UN-Botschafter Adlai Stevenson. »Er hat eine Reihe von scheinbaren Siegen errungen – im Weltraum, in Kuba und am 13. August. […] Er möchte allen das Gefühl vermitteln, dass er uns in die Ecke gedrängt hat.«

US-Vizepräsident Johnson gab gegenüber Kennedy zu bedenken, dass dieser nicht in New York Abrüstungsmaßnahmen verlangen könne, um dann nach Washington zurückzukehren und dort weitere Divisionen aufzustellen und die unterirdischen Atomversuche wiederaufzunehmen. Genau das hatte Kennedy jedoch vor. Der Präsident hatte aus den zehn Monaten Erfahrung mit Chruschtschow gelernt, dass man sich bei diesem Mann nur durch Widersprüche durchsetzen konnte.

Kennedys Auftritt vor der UN war herausragend und seine Rede sehr beeindruckend. 45 Dies war vor allem seiner wachsenden Konzentration auf die Gefahr eines Nuklearkonflikts geschuldet. Diese wiederum war durch Geheimsitzungen mit seinen Spitzenberatern genährt worden, in denen die Beteiligten detaillierte Planungen über die Führung eines Atomkriegs entwickelt hatten, die auch genaue Berechnungen der zu erwartenden sowjetischen Opfer mit einbezogen. Jedes Wort seiner Rede spiegelte jetzt die Bürde, die ihm eine solche Verantwortung auferlegte.

»Eine nukleare Katastrophe«, sagte er der Generalversammlung, »die sich durch Wind und Wasser und Angst immer weiter ausbreitet, könnte die Großen und die Kleinen, die Reichen und die Armen, die Engagierten und die Gleichgültigen gleichermaßen erfassen. Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen, sonst setzt der Krieg der Menschheit ein Ende.«

Danach erläuterte er seinen Vorschlag einer »allgemeinen und vollständigen Abrüstung«, die unter einer effektiven internationalen Kontrolle stattfinden sollte. »Heute muss jeder Bewohner dieses Planeten auf den Tag gefasst sein, an dem dieser Planet nicht mehr bewohnbar sein könnte. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind lebt beständig unter einem nuklearen Damoklesschwert, das an einem dünnen Faden hängt, der schon im nächsten Augenblick durch einen unglücklichen Zufall, eine Fehlkalkulation oder einen Verrückten zerschnitten werden könnte. Die Waffen des Kriegs müssen vernichtet werden, bevor sie uns vernichten.«

Tief in seiner Rede war auch eine versöhnliche Botschaft an Moskau über Berlin enthalten, die allerdings nur von den Eingeweihten bemerkt wurde. Sie deutete an, dass die sowjetischen Besorgnisse über die DDR berechtigt gewesen seien, und wiederholte Kennedys Ansicht, die bereits so viele seiner gestandenen Diplomaten auf die Palme getrieben hatte, dass die US-Interessen nicht über Westberlin hinausreichten. Obwohl Salinger später darauf bestehen würde, dass Kennedy seine Rede in dieser Nacht nicht geändert habe, konnte Chruschtschow mit ihr durchaus zufrieden sein.

»Wir sind keiner starren Formel verpflichtet«, sagte Kennedy. »Wir sehen keine perfekte Lösung. Wir erkennen an, dass Soldaten und Panzer eine Nation eine Zeitlang auch gegen deren Willen geteilt halten können, so unklug eine solche Politik uns auch erscheinen mag. Aber wir halten doch ein friedliches Abkommen für möglich, das die Freiheit Westberlins, die alliierte Präsenz sowie einen freien Zugang zur Stadt bewahrt, während es gleichzeitig die historischen und legitimen Interessen anderer berücksichtigt, um die europäische Sicherheit zu gewährleisten.«

Kennedy schloss seine Rede, indem er noch einmal die entscheidende historische Bedeutung der gegenwärtigen Situation hervorhob: »Die Ereignisse und Entscheidungen der nächsten zehn Monate werden vielleicht das Schicksal des Menschen für die nächsten 10 000 Jahre bestimmen. […] An uns hier im Saal wird sich die Nachwelt erinnern entweder als Teil der Generation, die diesen Planeten in einen flammenden Scheiterhaufen verwandelte, oder als die Generation, die die Herausforderung annahm, die ›nachfolgenden Generationen von der Geißel des Kriegs zu befreien‹.«

Wenn auch in poetisch verbrämter Sprache, bot er ganz am Ende erneut Verhandlungen an, nachdem er im Übrigen in der ganzen Rede nicht ein einziges Mal Moskau wegen des Mauerbaus in Berlin Vorwürfe gemacht hatte. »Wir werden niemals aus Furcht verhandeln, aber wir werden uns auch niemals fürchten zu verhandeln. […] Denn gemeinsam können wir unseren Planeten retten, oder wir werden gemeinsam in seinen Flammen untergehen.«

Diese manchmal fast ans Pathetische grenzende Rhetorik würde mithelfen, Kennedys Ruf als Weltführer zu begründen. Der US-Senator Mike Mansfield nannte sie »eine der bedeutendsten Ansprachen unserer Generation«. Allerdings blieb deren Zuhörern in Westberlin nicht verborgen, dass Kennedy zu weiteren Zugeständnissen auf ihre Kosten bereit war und keinerlei Anzeichen zeigte, etwas gegen die Mauer zu unternehmen, die ihre Stadt teilte.

Am aussagekräftigsten war vielleicht das Lob der DDR für diese Rede.46 Das Ulbricht-Regime lobte sie als einen neuen Meilenstein auf dem Weg zur friedlichen Koexistenz. Das Parteiorgan Neues Deutschland nannte sie »bemerkenswert; bemerkenswert, weil sie den amerikanischen Verhandlungswillen zeigt«.

Die bundesdeutschen Kommentatoren konzentrierten sich dagegen nicht auf die blumige Sprache der Rede, sondern auf deren unverbindlichen Inhalt. Die Bild-Zeitung fragte bitter, ob Kennedys Hinweis auf die »historischen und legitimen Interessen anderer« bedeute, dass Moskau das Recht habe, »Deutschland zu teilen oder die Wiedervereinigung zu verweigern«.47

Bundesaußenminister Heinrich von Brentano äußerte vor einer CDU-Versammlung in Bonn, dass die Bundesrepublik »alles in ihrer Macht Stehende tun muss, um Tendenzen zu begegnen, die eine Berlin-Regelung auf Kosten Westdeutschlands anstreben«.48

Bundeskanzler Konrad Adenauer klagte gegenüber Freunden, dass der US-Präsident vor den Vereinten Nationen kein einziges Mal die deutsche Wiedervereinigung erwähnt habe. Kennedy hatte auch die rituelle Forderung nach gesamtdeutschen freien Wahlen ausgelassen. Er schien in allen mit Berlin zusammenhängenden Grundsatzfragen einen Rückzieher zu machen. Kennedy hatte nicht einmal das Allermindeste verlangt, nämlich, dass sich die Berliner in ihrer Stadt wieder frei bewegen dürften. Adenauer vereinbarte eine Reise nach Washington in der Hoffnung, Kennedy wieder an die alten Zusagen und Verpflichtungen erinnern zu können, wenn es dazu nicht bereits zu spät war.

Adenauers Befürchtungen, dass Kennedy die Bundesrepublik im Stich lassen könnte, waren so groß geworden, dass er am 29. August Chruschtschow durch den Botschafter der Bundesrepublik in Moskau, Hans Kroll, eine geheime Botschaft zukommen ließ.49 Obwohl er sich öffentlich gegen alle offiziellen Gespräche mit Moskau aussprach, forderte der Kanzler den sowjetischen Ministerpräsidenten jetzt hinter den Kulissen zu neuen Verhandlungen auf. Derzeit gebe es zwei große Gefahren: zum einen die Panzer, die sich nur ein paar Meter voneinander entfernt gegenüberstünden, wie es jetzt in Berlin der Fall sei, und zum anderen die noch größere Gefahr einer falschen Einschätzung der Lage.

Die Berliner Morgenpost stieß kurz darauf eine Leserdebatte darüber an, ob man sich noch darauf verlassen könne, dass die Amerikaner die Freiheit Berlins verteidigten.50 Ein Steglitzer fragte sich in seinem Leserbrief, ob der Westen den Sowjets bis Ende des Jahres einen Blankoscheck ausschreiben werde, dass sie in Westberlin machen könnten, was sie wollten. Ein anderer meinte, die Marxisten hätten recht, wenn sie behaupteten, der Überfluss des US-Kapitalismus habe eine entschlusslose und gleichgültige Gesellschaft geschaffen, »obwohl es doch bereits fünf Minuten vor zwölf ist«.

Einer der Beiträge stammte von dem berühmten französischen Philosophen Raymond Aron, der eine ähnliche Meinung vertrat, wie sie Charles de Gaulle bei einem Fernsehauftritt in dieser Woche geäußert hatte. »Nicht nur das Schicksal von zwei Millionen Berlinern steht auf dem Spiel«, schrieb er. »Tatsächlich geht es um die Fähigkeit der Vereinigten Staaten, Chruschtschow davon zu überzeugen, dass sie sich an keinem Kuhhandel beteiligen werden.«

Die Westberliner waren von den widersprüchlichen Botschaften ihrer Schutzherren verständlicherweise ziemlich verunsichert. An einem Tag landete General Clay in Steinstücken und ließ die amerikanischen Muskeln durch seine Autobahnpatrouillen spielen. Am nächsten Tag hielt Kennedy dann eine Rede, die den amerikanischen Rückzug weiter fortsetzte. Kennedy hatte die Mauer und die Tatsache, dass sie jeden Tag weiter ausgebaut und verstärkt wurde, nicht einmal erwähnt.

Der New-York-Times-Kolumnist James »Scotty« Reston schrieb: »Kennedy redete wie Churchill und handelte wie Chamberlain.«51 In derselben Kolumne berichtete Reston über ein durchgesickertes Memo des Präsidenten über Clays konfrontative Maßnahmen in Berlin, in dem er verschiedene hochrangige Berater fragte, warum seine Politik, in Berlin auf Verhandlungen zu setzen, offensichtlich missverstanden werde.

Aus seinen Geheimdienstberichten sowie aus seiner legendären Intuition zog Chruschtschow immer mehr den Schluss, dass Clays entschiedenes Auftreten in Berlin nur kühne, improvisierte Operationen eines Generals im Ruhestand waren, die jeglichen Präsidentensegens entbehrten. Er entschied sich, es sei Zeit, diese Differenzen in den höchsten amerikanischen Politikkreisen den eigenen Zwecken nutzbar zu machen.

Also schickte Marschall Konjew General Watson eine scharf formulierte Note nach Heidelberg, in der er ein sofortiges Ende der »illegalen« Autobahnpatrouillen forderte.52 Er betonte, dass sein Schreiben »kein Protest, sondern eine Warnung« sei. Die Regierung in Washington wies Clay daraufhin an, diese Patrouillenfahrten, die eine Woche lang mit großem Erfolg durchgeführt worden waren, einzustellen. Clays amerikanische Feinde waren zu Marschall Konjews besten Verbündeten geworden.

Am 27. September flog General Clarke nach Berlin, um seinem dortigen Kommandeur wieder einmal den Marsch zu blasen.53 Nach einem offiziellen Essen mit Clay zu Pressezwecken erklärte General Clarke noch einmal dem Berliner US-Kommandanten, Generalmajor Watson, dass die US-Truppen ohne seine Zustimmung nicht mehr gegen ostdeutsche oder sowjetische Maßnahmen eingesetzt werden dürften. Die DDR-Presse bekam Wind von Clays Differenzen mit der Kennedy-Administration und bauschte sie entsprechend auf.

Dann erfuhr Clarke von einer weiteren Geheimoperation Clays.

Dieser hatte Armeepioniere angewiesen, in einem abgelegenen Wald in den Außenbezirken Berlins Grenzbefestigungen zu errichten, die der echten Mauer so weit wie möglich glichen.54 Die US-Truppen montierten dann Bulldozerschaufeln an ihre Panzer. Danach brachen sie unter Clays Aufsicht durch die nachgemachten Grenzbefestigungen hindurch. Dabei veränderten sie so lange Geschwindigkeit und Schaufelhöhe, bis sie maximale Ergebnisse erzielten. Clay wollte herausfinden, wie man am besten ein Loch in die Mauer schlagen konnte, wenn es einmal notwendig werden sollte oder sich die Gelegenheit bot.

»Sobald ich davon hörte«, schrieb General Clarke später in einem Privatbrief, »stoppte ich das Ganze und ließ alles, was man dort errichtet hatte, beseitigen. «

Allerdings berichtete Clarke weder von Clays Operation noch deren Beendigung durch ihn nach Washington. Er hoffte, die ganze Angelegenheit werde einfach in Vergessenheit geraten.

Zumindest Kennedy würde nie davon erfahren, Chruschtschow allerdings schon. Ein sowjetischer Agent hatte sich in den Wald geschlichen und heimlich Fotos gemacht. Der sowjetische Ministerpräsident konnte allerdings nicht wissen, dass General Clarke der ganzen Sache ein Ende gemacht hatte. Stattdessen glaubte er jetzt, konkrete Beweise dafür zu haben, dass die Amerikaner in Berlin eine Operation planten, die ihn auf dem bevorstehenden Parteitag herausfordern oder demütigen sollte.