KAPITEL 14

Die Mauer: Die Falle schnappt zu

Die DDR hatte es mit einem Feind

zu tun, der wirtschaftlich sehr leistungsfähig

war und daher bei den Bürgern der DDR großen

Anklang fand. […]

Die Folge war eine Abwanderung von Arbeitskräften

aus der DDR, der es

ohnehin an einfachen Arbeitskräften – von

Fachkräften ganz zu schweigen –

fehlte. Dadurch entstand eine geradezu

katastrophale Situation.

Wäre es noch lange in dieser Weise weitergegangen,

die Folgen hätten sich nicht

absehen lassen.

NIKITA CHRUSCHTSCHOW IN SEINEN MEMOIREN ÜBER DIE

ENTSCHEIDUNG,

DIE SCHLIESSUNG DER BERLINER GRENZE ZU GENEHMIGEN1

In der jetzigen Periode wird sich

erweisen, ob wir alles wissen und

ob wir überall verankert sind. Jetzt müssen wir

beweisen, ob wir die Politik der

Partei verstehen und richtig durchzuführen in der

Lage sind.

ERICH MIELKE, CHEF DER STAATSSICHERHEIT DER

DDR,

BEIM ERTEILEN DER LETZTEN INSTRUKTIONEN AM 11. AUGUST

19612

SED-ZENTRALE,

OSTBERLIN

MITTWOCH, 9. AUGUST 1961

Wie ein alter Theaterintendant, der sich auf die Vorstellung seines Lebens vorbereitet, probte Walter Ulbricht in den letzten Stunden, bevor der Vorhang am 13. August aufging, jede Szene mit seinen Gefolgsleuten. Sein Schauspiel mit dem Decknamen »Operation Rose« sollte nur an einem Abend aufgeführt werden. Er würde keine zweite Chance bekommen, etwas zu korrigieren.

Selbst das kleinste Detail entging nicht Ulbrichts Aufmerksamkeit, geschweige denn dem Mann, den er zum Regisseur des Spektakels auserkoren hatte: Erich Honecker, den Sicherheitssekretär des Zentralkomitees. Der achtundvierzigjährige Honecker verfügte über zwei Vorzüge, die ihn auszeichneten: bedingungslose Loyalität und ein unübertroffenes organisatorisches Talent.

Mit seinem zurückgekämmten, ergrauenden Haar und dem Mona-Lisa-Lächeln hatte Honecker es weit gebracht seit seinen Anfängen als junger kommunistischer Aufrührer, der unter Hitler ein Jahrzehnt im Gefängnis gesessen hatte. Er wusste genau, dass er mit seiner Operation potenzielle Rivalen um die Nachfolge Ulbrichts überholen und den deutschen Sozialismus retten konnte. Ein Scheitern würde das Ende seiner Karriere und möglicherweise seines Landes bedeuten.

Honeckers letzte Checkliste war ebenso lang wie präzise.

Er musste genau wissen, ob seine Leute genügend Stacheldraht gekauft hatten, um ihn rings um ganz Westberlin in einem Umkreis von rund 155 Kilometern Länge zu ziehen. Um keinen Verdacht zu erregen, hatte Honeckers Mannschaft die Stacheldrahtbestellungen auf eine Reihe unscheinbarer ostdeutscher Käufer verteilt, und diese hatten ihrerseits mit verschiedenen Herstellern sowohl in Großbritannien als auch in der Bundesrepublik Kontakt aufgenommen.

Bislang hatte keiner ihrer westlichen Geschäftspartner Alarm geschlagen. Honecker entdeckte keinen Hinweis, dass westliche Geheimdienstbehörden eine Ahnung hatten, was in Kürze passieren würde. Eine Bestellung war eine Bestellung. Lenins Vorhersage ging dem Sicherheitssekretär durch den Kopf: »Die Kapitalisten werden uns noch die Stricke verkaufen, an denen wir sie aufknüpfen werden.« In diesem Fall überboten sich die Kapitalisten mit Mengenrabatten für den Stacheldraht, mit dem die Kommunisten ihre eigenen Leute einschließen wollten. Um diplomatische Probleme zu vermeiden, hatten Honeckers Leute Hunderte von britischen und westdeutschen Herstelleretiketten von dem Stacheldraht entfernt und verbrannt.

Ostdeutsche Gruppen und ihre sowjetischen Berater hatten jeden Meter der 43,1 Kilometer langen inneren Grenze kartografiert, die quer durch das Stadtzentrum zwischen West- und Ostberlin verlief, sowie die restlichen 111,9 Kilometer, die Westberlin vom ostdeutschen Hinterland trennten. Sie notierten sich ganz genau, welche Besonderheiten sie an jedem Grenzabschnitt erwarteten.

Am 24. Juli hatte Honeckers Stellvertreter Bruno Wansierski, ein sechsundfünfzigjähriger Parteitechnokrat und gelernter Zimmermann, seinen Vorgesetzten über den Stand des gigantischen Bauprojekts informiert, das er beaufsichtigte. Um den eigentlichen Zweck zu verschleiern, trug Wansierskis Bericht die harmlose Überschrift: »Übersicht über den Umfang der Pioniermaßnahmen am westlichen Außenring von Berlin«. Wer diese Dokumente im Nachhinein liest, fühlt sich bei der Präzision unweigerlich an die Pläne der Nazis für den Bau und Betrieb der Konzentrationslager erinnert. Ulbrichts Projekt war zwar nicht so mörderisch, doch die Durchführung war wenigstens genauso zynisch und anspruchsvoll.

Nur drei Wochen vor dem geplanten Termin beschwerte sich Wansierski, der stellvertretende Leiter der Abteilung für Sicherheitsfragen des SED-Zentralkomitees, dass ihm immer noch das nötige Material für fast zwei Drittel der Grenze fehle. Nach der Aufstellung einer Bestandsliste des gesamten »verfügbaren Materials« meldete er, dass ihm immer noch 2100 Betonsäulen, 1100 Kilogramm Krampen, 95 Festmeter Holz, 1700 Kilogramm Bindedraht und 31,9 Tonnen Maschendraht fehlten. Vor allem fehlten ihm jedoch noch 303 Tonnen Stacheldraht, das allerwichtigste Material des ganzen Projekts.3

Durch eine hektische Aktivität waren in den zwei Wochen seit Wansierskis Bericht die Lücken gefüllt worden. Am 9. August registrierte Ulbricht zufrieden, dass alles an seinem Platz war. Dutzende von Lastwägen hatten bereits Hunderte von Betonsäulen heimlich aus Eisenhüttenstadt, einer Industriestadt an der Oder in der Nähe der polnischen Grenze, zu einem Lager in Polizeikasernen im Berliner Bezirk Pankow und anderen Orten gebracht.4

Mehrere Hundertschaften waren aus ganz Ostdeutschland auf dem riesigen Gelände des Ministeriums für Staatssicherheit bei Hohenschönhausen am Rand von Ostberlin zusammengezogen worden. Viele bauten sogenannte Spanische Reiter zusammen: hölzerne Böcke, die als Straßenblockaden dienen sollten. Sie schlugen Nägel und Haken ein, durch die andere, mit einem Paar von den eigens zu Tausenden bestellten Schutzhandschuhen bewaffnet, wiederum den Stacheldraht zogen.5

Ulbricht legte ebenso penibel fest, welche Militär- und Polizeieinheit wo und wann zum Einsatz kam. Von 1:30 Uhr morgens an lautete ihre erste Aufgabe, eine Menschenkette rings um Westberlin zu bilden, um jeden spontanen Fluchtversuch oder andere Akte des Widerstands zu verhindern, bis Baubrigaden die ersten Barrieren errichtet hatten. Für diese Aufgabe verwendete Ulbricht nur die zuverlässigsten Einheiten: Grenzpolizei, Reservepolizei, Kadetten der Polizeischule und die sogenannten Betriebskampfgruppen, die an den Arbeitsplätzen organisiert wurden.

Pläne für jeden kleinen Grenzabschnitt legten genau fest, wie die Leute vorgehen sollten. Zum Beispiel hatte der Chef der Grenzpolizei Erich Peter vor, exakt 97 Mann am wichtigsten Grenzübergang der Stadt an der Ostberliner Friedrichstraße einzusetzen. Damit wurde an diesem Punkt die geforderte Dichte von einem Mann pro Quadratmeter erreicht. Der Plan schrieb ferner vor, dass weitere 39 Mitarbeiter die erste Straßensperre aus Stacheldraht, Betonsäulen und Spanischen Reitern errichten sollten.

Reguläre Soldaten der Nationalen Volksarmee (NVA) sollten die zweite Reihe der Verteidigung bilden und würden im Notfall aufrücken, um Lücken in der vordersten Reihe zu schließen. Die mächtige, unbesiegbare sowjetische Armee würde in einem dritten Ring stehen, der nur eingreifen würde, wenn alliierte Kräfte die Operation stören oder die ostdeutschen Einheiten zusammenbrechen sollten.

Ulbrichts Gefolgsleute planten ebenso akribisch die Ausgabe der Munition und verteilten sie in ausreichender Menge für die Operation, jedoch nicht allzu großzügig, um leichtfertige Schießereien zu vermeiden. An den sensibelsten Grenzpunkten bekamen die Polizeieinheiten zwei Ladestreifen mit fünf Schuss Platzpatronen, mit denen sie als Erstes ihre Karabiner laden sollten. Sie hatten Anweisung, zunächst Warnschüsse abzufeuern, falls Ost- oder Westberliner empört auf sie losgehen sollten. Verfehlten die Platzpatronen ihre Wirkung, hatten die Polizisten weitere drei Ladestreifen mit scharfer Munition in Reserve. Diese sollten sie nur mit der Genehmigung des befehlshabenden Offiziers laden und feuern.

In der zweiten Verteidigungslinie standen Soldaten der Nationalen Volksarmee mit Maschinenpistolen und begrenzten Mengen scharfer Munition bewaffnet. Um Unfälle zu vermeiden, würden die Soldaten ihre Maschinenpistolen nicht im Voraus laden, sondern die Munition in Tornistern aufbewahren, die am Gürtel befestigt waren. Ulbrichts Sicherheitsgarantie war der Umstand, dass die zuverlässigsten Einheiten von Anfang an voll bewaffnet waren: die 1. Motorisierte Schützendivision (MSD), einige Betriebskampfgruppen und zwei Wachregimenter – Eliteeinheiten, die auf innere Sicherheit spezialisiert waren, ein Regiment kam aus der Armee, und das zweite war der Stasi, dem Ministerium für Staatssicherheit, angegliedert.

In dem Moment, wo diese Polizei- und Militäreinheiten ihren ersten Befehl um 1 Uhr morgens erhielten, würden in ganz Ostberlin die Straßenlaternen ausgehen. Von da an hatten sie dreißig Minuten, um im Mondlicht mit ihrer Menschenkette die Grenze abzuriegeln. Weitere 180 Minuten Zeit hatten sie, um Sperren quer durch die ganze Stadt zu errichten, darunter die vollständige Schließung von 68 der bestehenden 81 Grenzübergänge nach Westberlin. Damit blieb der ostdeutschen Polizei am nächsten Morgen die überschaubare Zahl von 13 Grenzübergängen zur Überwachung.

Genau um 1:30 Uhr würden ostdeutsche Behörden den gesamten öffentlichen Interzonenverkehr stilllegen. Die Passagiere in sämtlichen Zügen aus Westberlin sollten am Bahnhof Friedrichstraße, dem wichtigsten Ost-West-Bahnhof, daran gehindert werden, auszusteigen. An wichtigen Kreuzungen, die nie wieder geöffnet werden sollten, unterbrachen mit Spezialwerkzeugen ausgerüstete Pioniereinheiten die Bahngleise. Wieder andere Einheiten sollten den Stacheldraht ausrollen und aufstellen, während weitere achthundert Transportpolizisten, zusätzlich zur üblichen Belegschaft, die Bahnhöfe besetzen sollten, um Unruhen zu unterbinden.6

Wenn alles klappte, war der Auftrag um 6 Uhr morgens erledigt.

Ulbricht ging den endgültigen Wortlaut für die offizielle Erklärung noch einmal durch, die er in den Morgenstunden des 13. August in alle Winkel der DDR und der ganzen Welt übermitteln wollte. Er würde der »systematischen Bürgerkriegsvorbereitung durch die Adenauer-Regierung gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik« die Schuld für seine Aktion geben. Er habe sich gezwungen gesehen, die »Wühltätigkeit der westdeutschen und Westberliner Militaristen und Revanchisten« zu unterbinden. Laut Erklärung lagen die Maßnahmen zur Grenzschließung »im Interesse des Friedens und der Sicherheit unseres Arbeiter- und Bauernstaates und unserer friedliebenden Bevölkerung«.7

Von da an war es Ostdeutschen nur noch mit einer vom Innenministerium ausgestellten Sondergenehmigung erlaubt, Westberlin zu betreten. Nach einer Frist von zehn Tagen sollte es Westberlinern wiederum erlaubt werden, Ostberlin zu besuchen.

Ulbricht hatte nicht das kleinste Detail übersehen. Die Mitarbeiter, die ihn am besten kannten, hatten ihn selten so ruhig und gelassen erlebt.

SOWJETISCHE BOTSCHAFT,

OSTBERLIN

MITTWOCH, 9. AUGUST 1961, NACHMITTAGS

Emotionslos ging Ulbricht mit dem sowjetischen Botschafter Perwuchin die letzten Vorbereitungen durch. »Genosse Zelle«, wie Ulbricht wegen seines organisatorischen Talents in jungen Jahren genannt wurde, war in seinem Element. Er sprach ohne Notizen, weil er jeden Aspekt der Aktion in seinem legendären Gedächtnis verankert hatte. Ungeachtet der vielen Teile der laufenden Operation sah er immer noch kein Indiz dafür, dass westliche Geheimdienste entweder ahnten, was in Kürze passieren würde, oder Gegenmaßnahmen planten. Perwuchin würde Chruschtschow melden, dass die Operation nach dem vereinbarten Zeitplan fortgeführt werden könnte.8

Chruschtschow nahm die Nachricht resigniert und entschlossen zugleich auf. Der Flüchtlingsstrom hatte die gigantischen Ausmaße von zehntausend Flüchtlingen pro Woche und über zweitausend Personen an manchen Tagen angenommen. Der sowjetische Führer erinnerte sich später noch gut daran, dass er sich den Kopf zerbrach, wie es weitergehen sollte. »Die DDR hatte es mit einem Feind zu tun, der wirtschaftlich sehr leistungsfähig war und daher bei den Bürgern der DDR großen Anklang fand. Westdeutschland war für die Ostdeutschen umso verlockender, als sie alle dieselbe Sprache sprachen. […] Die Folge war eine Abwanderung von Arbeitskräften aus der DDR, der es ohnehin an einfachen Arbeitskräften – von Fachkräften ganz zu schweigen – fehlte. Dadurch entstand eine geradezu katastrophale Situation. Wäre es noch lange in dieser Weise weitergegangen, die Folgen hätten sich nicht absehen lassen.«

Der Parteichef hatte die Wahl zwischen einer Aktion, die dem Ansehen des Kommunismus schaden würde, und einer Tatenlosigkeit, die unter Umständen den Zusammenbruch seiner westlichen Front zur Folge hatte. »Ich habe viel Zeit darauf verwendet, nach einem Ausweg zu suchen. Wie konnten wir den Kräften entgegenwirken, die so viele junge Ostdeutsche zur Übersiedlung nach Westdeutschland verlockten? Man musste den jungen Leuten einen Anreiz bieten, in der DDR zu bleiben.«

Er wusste wohl, dass Kritiker »insbesondere in den bürgerlichen Gesellschaften« behaupten würden, die Sowjets hätten ostdeutsche Bürger »gegen ihren Willen« eingeschlossen. Manche Leute würden gar spotten, »die Ostdeutschen wären im Paradies eingesperrt und die Pforten des sozialistischen Paradieses würden von Truppen bewacht«. Aber Chruschtschow war zu dem Schluss gelangt, dass die Schließung der Grenze »ein notwendiger und nur zeitweiliger Mangel« war. Immerhin war sich der sowjetische Führer sicher, dass die ganze Aufregung unnötig gewesen wäre, wenn die DDR »jetzt schon voll und ganz über das moralische und materielle Potenzial verfügen [könnte], das eines Tages von der Diktatur der Werktätigen nutzbar gemacht werden wird«.

Doch das war Utopie, und Chruschtschow musste sich mit der Realität auseinandersetzen.

Er war sich darüber im Klaren, dass die DDR, wie auch die anderen osteuropäischen Satellitenstaaten der Sowjetunion, »in ihrer moralischen und materiellen Entwicklung noch nicht jenes Niveau erreicht [hatte], das einen Wettbewerb mit dem Westen gestatten würde«.9 Er musste den Fakten ins Gesicht sehen: Angesichts der überwältigenden materiellen Überlegenheit der Bundesrepublik gab es keine Möglichkeit, die ostdeutsche Wirtschaftsleistung so schnell zu steigern, dass der Strom der Flüchtlinge aufgehalten und der Zusammenbruch des Landes gestoppt wurde.

Die einzige Möglichkeit war Eindämmung.

OSTBERLIN

FREITAG, 11. AUGUST 1961

Weniger als sechsunddreißig Stunden vor Beginn der Operation traf sich der sowjetische Kriegsheld Marschall Iwan Konew zum ersten Mal mit Ulbricht. Um eine disziplinierte Durchführung und den Erfolg der Operation zu garantieren, hatte Chruschtschow ihn an die Spitze aller sowjetischen Truppen in der DDR gestellt und damit General Iwan Jakubowskij abgelöst, der künftig als sein Stellvertreter fungieren sollte. Chruschtschows Schachzug steckte voller Symbolik. Einer der großen Helden der sowjetischen Geschichte kehrte zu einem Comeback nach Berlin zurück.

Der dreiundsechzigjährige Konew war ein hochgewachsener, skrupelloser Mann mit sorgfältig rasierter Glatze und blauen Augen, die verschmitzt zwinkerten. Im Zweiten Weltkrieg waren seine Truppen, nachdem sie Osteuropa befreit hatten, von Süden her in die deutsche Hauptstadt eingerückt und hatten, gemeinsam mit den Soldaten Marschall Schukows, in den blutigen Straßenschlachten vom Mai 1945 die Nazis besiegt. Für seine Heldentaten hatte er sechs Lenin-Orden erhalten, wurde zweifach als »Held der Sowjetunion« geehrt und war anschließend Oberbefehlshaber des Warschauer Pakts gewesen. 10

Der Marschall dürfte wohl der beste Mann für die bevorstehende Aufgabe gewesen sein, denn er hatte schon die Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands 1956 in Budapest geleitet, bei dem 2500 Ungarn und 700 sowjetische Soldaten ums Leben gekommen waren. Rund 200 000 Ungarn waren damals aus dem Land geflohen. In Anbetracht von Konews früherem Verhalten gegenüber den Deutschen wusste Chruschtschow darüber hinaus, dass der Marschall selbst vor blutigen Entscheidungen nicht zurückschrecken würde.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs hatte Konew eine deutsche Division auf dem Rückzug bis in die sowjetische Kleinstadt Schanderowka verfolgt. Nachdem Konew die Stadt umstellt hatte, um jedes Entkommen der deutschen Soldaten zu verhindern, die dort Zuflucht vor einem Schneesturm gesucht hatten, räucherte er seine Feinde mit Brandbomben aus. Seine T-34-Panzer zermalmten danach die flüchtenden deutschen Truppen, die dem Maschinengewehrfeuer entkommen waren. Dem Vernehmen nach machten schließlich seine Kosaken die letzten Überlebenden mit ihren Säbeln nieder und hackten sogar Arme ab, die zum Zeichen der Kapitulation erhoben waren. Seine Männer metzelten 20 000 Deutsche nieder.11

Chruschtschow ging ein gewisses Risiko ein, indem er einen so hochdekorierten Militär nur wenige Tag vor einer angeblich geheimen Operation nach Ostdeutschland schickte. Um die provokative Wirkung noch zu steigern, hatte General Jakubowskij am Vortag die militärischen Verbindungsoffiziere, die die drei westlichen Alliierten in Berlin repräsentierten, eingeladen, sich mit seinem bislang unangekündigten Nachfolger zu treffen.

»Meine Herren, mein Name ist Konew«, hatte der Marschall sie mit rauer Stimme begrüßt. »Sie haben vielleicht schon von mir gehört.«

Konew genoss die sichtliche Verblüffung auf den Gesichtern der westlichen Alliierten, als seine Erklärung von den drei Dolmetschern in ihre Sprachen übersetzt wurde. »Sie sind beim Oberkommandierenden der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland akkreditiert«, sagte er. »Nun, ich bin jetzt der Oberkommandierende, und ich bin es, bei dem Sie von jetzt an akkreditiert sein werden.« Er bat die Verbindungsoffiziere, ihre Befehlshaber über den Wechsel und den Umstand zu informieren, dass sein Freund General Jakubowskij künftig sein Stellvertreter sein werde.

Er erkundigte sich, ob noch jemand Fragen habe. Die anfangs sprachlosen amerikanischen und britischen Offiziere richteten linkisch die Glückwünsche ihrer Vorgesetzten aus. Der französische Offizier erklärte jedoch, dass ihm dies nicht möglich sei, weil sein Befehlshaber entweder von Konews Anwesenheit in Berlin oder von der Übernahme des Kommandos nichts gewusst habe.

»Von Soldat zu Soldat«, sagte Konew und lächelte den französischen Offizier verschmitzt an, »will ich Ihnen etwas sagen, damit Sie es Ihrem General ausrichten können: Ich habe meine Offiziere stets daran erinnert, dass sich ein Kommandant niemals überrumpeln lassen darf.«

In Anbetracht der folgenden Ereignisse war das »Schauspiel« hochkarätig besetzt.

Konew hatte keine detaillierten Befehle, wie er antworten solle, falls die Westmächte aggressiver als erwartet auf die Grenzschließung reagieren sollten. Chruschtschow vertraute darauf, dass sein resoluter Befehlshaber die richtige Entscheidung treffen würde. In der Rolle des unmittelbaren Vorgesetzten Ulbrichts ermahnte Konew den ostdeutschen Staatschef, dass der Erfolg von zwei unabdingbaren Aspekten abhänge. Beim Schließen der Grenze, sagte er, dürfe es ostdeutschen Kräften zu keiner Zeit erlaubt werden, die Fähigkeit der Westberliner oder der westlichen Alliierten zu unterbinden, auf dem Luftweg, auf der Straße oder Schiene nach und von Westdeutschland zu wechseln.

Zweitens müsse die Operation in Windeseile über die Bühne gehen.

Chruschtschow hatte dafür gesorgt, dass »die Errichtung einer Grenzkontrolle in der DDR dem Westen weder das Recht [gab], noch ihm einen Vorwand lieferte, die zwischen uns bestehenden Meinungsverschiedenheiten durch einen Krieg aus der Welt zu schaffen«.12 Für den Erfolg der Aktion hielt Konew Geschwindigkeit für unerlässlich, um vollendete Tatsachen zu schaffen, die Loyalität der ostdeutschen Kräfte zu gewährleisten und irgendwelche schießwütigen amerikanischen Befehlshaber von eigenmächtigen Aktionen abzubringen. Eine rasch durchgeführte Operation konnte dem Westen auch demonstrieren, dass es unmöglich war, die Fakten rückgängig zu machen, die kommunistische Truppen vor Ort schaffen würden.

VOLKSKAMMER,

OSTBERLIN

FREITAG, 11. AUGUST 1961, 10:00 UHR

Der sechsundzwanzigjährige Adam Kellett-Long von der Agentur Reuters war der einzige westliche Nachrichtenkorrespondent, der im kommunistischen Ostberlin seinen Sitz hatte — und das war dem jungen Mann nur recht. Eine ganze Horde Reporter stritt sich in Westberlin um jede noch so kleine Neuigkeit, aber er hatte die kommunistische Seite ganz für sich. Das lag an einem Arrangement der DDR mit der Nachrichtenagentur, dem zufolge ihm ein Büro zur Verfügung gestellt und die Akkreditierung gewährt wurde. Ulbricht nannte Kellett-Long »meinen kleinen Schatten« und spielte damit auf seine häufige Anwesenheit an.

Dennoch war der Telefonanruf des ostdeutschen Presseamts an jenem Morgen ungewöhnlich. Der junge Reporter wurde förmlich gedrängt, über eine Sondersitzung der Volkskammer in der Luisenstraße am Freitag, dem 11. August, um 10 Uhr zu berichten. In der Regel mied der britische Reporter die öden Sitzungen der Volkskammer, weil es ziemlich unwahrscheinlich war, dass seine Agentur jemals einen Bericht darüber drucken würde. Aber wenn seine ostdeutschen Aufpasser so großen Wert auf seine Anwesenheit legten, dann musste das einen Grund haben.

Das Parlament verabschiedete an jenem Tag eine, wie Kellett-Long meinte, »rätselhafte Resolution«, in der es hieß, dass seine Mitglieder sämtliche Maßnahmen billigten, die die ostdeutsche Regierung angesichts der »revanchistischen« Lage in Berlin ergreifen wolle. Das war ein Blankoscheck für Ulbricht.

Vor dem Plenarsaal löcherte Kellett-Long seinen zuverlässigsten Informanten, Horst Sindermann, der die Propagandaaktionen der SED leitete. »Was soll das Ganze?«, fragte Kellett-Long.

Sindermann war nicht so gesprächig wie sonst. Er musterte den jungen Briten durch seine dicken Brillengläser. Nach einigen Augenblicken sagte er wohlüberlegt und betont unverbindlich: »Wenn ich Sie wäre und vorhätte, an diesem Wochenende Berlin zu verlassen, dann würde ich es mir anders überlegen.«13

Dann tauchte der Ostdeutsche in der Menge unter.

Kellett-Long erinnerte sich später: »Man konnte in einem kommunistischen Land kaum einen besseren Tipp bekommen, dass, was immer passieren mochte, es an diesem Wochenende eintreten würde.«14

Der britische Reporter sah die Nachrichtenmeldungen durch, entdeckte aber keine weiteren Hinweise. Der Sender Freies Berlin hatte am Morgen gemeldet, dass eine weitere Rekordzahl ostdeutscher Flüchtlinge in dem Notaufnahmelager Marienfelde eingetroffen sei. Im Scherz hatte Kellett-Long zu seiner Frau gesagt, dass Ostdeutschland nach seinen Berechnungen bis etwa 1980 völlig menschenleer wäre.

Der staatliche Deutschlandsender in Ostberlin brachte an diesem Tag überhaupt keine Meldung zu Flüchtlingen — geschweige denn etwas anderes, das Kellett-Long weitergebracht hätte. Es kam ein Beitrag über den zweiten Menschen auf einer Umlaufbahn um die Erde, den sowjetischen Kosmonauten Gherman Titow, der den Globus innerhalb von 25 Stunden und 18 Minuten 17-mal umkreiste, ehe er sicher zur Erde zurückkehrte. Das sei eine beispiellose Leistung in der Menschheitsgeschichte, tönte der Rundfunksender und wies darauf hin, dass sie einmal mehr die Überlegenheit des Sozialismus beweise – ein eklatanter Widerspruch zu dem anhaltenden Flüchtlingsstrom.

Doch der britische Reporter unternahm einen weiteren Versuch, Sindermanns Tipp auf den Grund zu gehen, und fuhr zum Ostbahnhof, dem wichtigsten Bahnhof Ostberlins für Reisende, die aus anderen Teilen Ostdeutschlands kamen. Hier versuchte er häufig, sich einen Überblick über den Flüchtlingsstrom zu verschaffen. Ihm kam es so vor, als wären mehr Reisende als sonst unterwegs, aber noch mehr fiel ihm die verstärkte Präsenz von Polizisten in Uniform und in Zivil auf.

Die Polizei verhielt sich recht aggressiv gegenüber der Menge, fischte scheinbar willkürlich Dutzende von Reisenden heraus, verhaftete einige von ihnen und schickte die anderen zurück. Der Brite notierte sich: »eine erhöhte Polizeiaktivität«. Allerdings hatte Kellett-Long den Eindruck, dass die ostdeutschen Behörden den Kampf verlieren würden, indem sie gewissermaßen mit ausgestreckten Armen versuchten, die Flut aufzuhalten. Die Anspannung war den Beamten deutlich in den Augen anzusehen.

Kellett-Long kehrte in sein Büro zurück und schrieb einen Artikel, der in Redaktionsräumen auf der ganzen Welt die Alarmglocken klingeln ließ. »Berlin hält an diesem sonnigen Wochenende den Atem an«, schrieb er, »und erwartet drastische Maßnahmen, um den Flüchtlingsstrom nach Westberlin zu stoppen. « Aufgrund des Tipps von Sindermann schrieb er, die Behörden würden »in Kürze« reagieren.15

Es waren harte und pessimistische Worte, genau der draufgängerische Stil, der Kellett-Long bei seinen Vorgesetzten so unbeliebt gemacht hatte. Aber er war sich seiner Sache sicher. Kellett-Long ging davon aus, dass jetzt mehrere Szenarien für die künftigen Ereignisse möglich waren. Er zählte sie seinen Lesern auf: Ostdeutsche Behörden könnten die Kontrollen der Reisenden verschärfen oder aber strengere Strafen über Menschen verhängen, die bei einem Fluchtversuch gefasst würden. Eine weit größere Sache wäre es jedoch, wenn die Ostdeutschen versuchen würden, die Transitwege ganz zu schließen.

Diese Alternative konnte sich selbst Kellett-Long nicht vorstellen. In diesem Fall würde er über einen potenziellen Krieg schreiben.

STASI-HAUPTQUARTIER,

NORMANNENSTRASSE, OSTBERLIN

FREITAG,11. AUGUST 1961, SPÄTER

NACHMITTAG

Bei der ersten Unterweisung seiner Offiziere vor ihrer Aufgabe am Wochenende gab Stasi-Chef Erich Mielke dem historischen Augenblick einen Decknamen: »Die gesamte Aktion erhält die Bezeichnung ›Rose‹«, sagte er. Er erklärte nicht den Grund für diesen Namen, allerdings steckte darin die Andeutung, dass hinter Zigtausenden von Stacheldrahtspitzen ein Plan von organisierter Schönheit aufblühe.

Mielke strahlte Zuversicht aus. Nur knapp über einssechzig – ungefähr gleich groß wie Ulbricht und Honecker, jedoch kräftiger gebaut, athletischer und stämmiger als die beiden –, hatte er immer einen leichten Bartschatten auf den Wangen und Ringe unter den dunklen Augen.16

Im Jahr 1931, im Alter von vierundzwanzig Jahren, hatte Mielke seine kommunistische Schlägerkarriere mit dem Mord an zwei Berliner Polizeibeamten begonnen, die man für den geplanten Coup zu einer politischen Kundgebung vor dem Kino Babylon am Bülowplatz gelockt hatte. Nach dem Anschlag grölte Mielke unter Genossen in der kommunistischen Stammkneipe: »Heute wird ein Ding gefeiert, das ich gedreht habe!« Parteigenossen schmuggelten Mielke aus Deutschland heraus, wo er in Abwesenheit verurteilt wurde. Danach begann er seine Ausbildung in Moskau als sowjetischer politischer Nachrichtenoffizier. 17

Mielke leitete die Staatssicherheit der DDR seit 1957, doch die kommenden Stunden sollten der bislang wichtigste Test für seinen umfangreichen Apparat aus 85 000 Vollzeitspionen im Inland und 170 000 Informanten werden. Der größte Teil seiner hohen Offiziere, die in der Kantine des Hauptquartiers der ihm unterstellten Polizeitruppen versammelt waren, hatte jedoch bis zu diesem Moment überhaupt nichts von der Operation gewusst.

»Heute treten wir in einen neuen Abschnitt der tschekistischen Arbeit ein«, teilte er ihnen mit und spielte wie so oft auf die berüchtigte Tscheka an, die erste Geheimpolizei zur Unterstützung der bolschewistischen Revolution. »Dieser neue Abschnitt erfordert die Mobilisierung jedes einzelnen Mitarbeiters der Staatssicherheit. In der jetzigen Periode wird sich erweisen, ob wir alles wissen, und ob wir überall verankert sind. Jetzt müssen wir beweisen, ob wir die Politik der Partei verstehen und richtig durchzuführen in der Lage sind.«18

Mielke hielt sich fit, trank wenig und rauchte nicht, aber er hatte drei Schwächen: eine leidenschaftliche Begeisterung für preußische Marschmusik, die Jagd in einem speziellen Revier, das er für kommunistische Spitzenfunktionäre unterhielt, sowie der Erfolg von Dynamo Dresden, die zur Sportorganisation der Polizei- und Sicherheitsbehörden der DDR gehörte und dank kräftiger Subventionen und Interventionen regelmäßig die Meisterschaft gewann. Aber das war gar nichts im Vergleich zu dem Spiel, dessen Regeln er jetzt festlegte.

Er sagte seinen Offizieren, dass die Arbeit, die sie in Kürze erledigen würden, »die Festigkeit unserer Republik zeigen [wird]. […] Was ist die Hauptfrage: größte Wachsamkeit üben, höchste Einsatzbereitschaft herstellen und alle negativen Erscheinungen verhindern? Kein Feind darf aktiv werden, keine Zusammenballung darf zugelassen werden.«

Anschließend erteilte er die Anweisungen für das kommende Wochenende. Die Befehle reichten von der Frage, wie man einzelne Fabriken überwachen könne, bis hin zu einem genauen Überblick über die Lage »in den Kreisen und Bezirken«, insbesondere über die »feindlichen Kräfte«. Die Geheimpolizisten innerhalb der Streitkräfte sollten über einen möglichst engen Kontakt zu den Offizieren deren »Zuverlässigkeit und Kampfbereitschaft« gewährleisten. »Wer mit feindlichen Losungen auftritt, ist festzunehmen«, sagte er. »Feinde sind streng und in der jetzigen Zeit schärfer anzupacken. Feindliche Kräfte sind sofort ohne Aufsehen unter Anwendung entsprechender Methoden festzunehmen, wenn sie aktiv werden.«

Mielke hatte die Führung übernommen, nachdem sein Mentor Wilhelm Zaisser es nicht geschafft hatte, eine Ausweitung des Aufstands vom 17. Juni 1953 zu verhindern. Damals hatten sich in vielen Fällen Soldaten und Polizisten den Demonstranten angeschlossen. Regelrechte Streikwellen hatten die Fabriken im ganzen Land erfasst, und der Einsatz von sowjetischen Panzern und Soldaten war erforderlich gewesen, um die Ordnung wiederherzustellen.

Mielke wollte von vornherein solche Probleme ausschließen, indem er Unruhen einkalkulierte und jeden Dissens im Keim erstickte, ehe er größere Kreise ziehen konnte.

OST- UND

WESTBERLIN

SAMSTAG, 12. AUGUST 1961

Für die meisten Berliner war alles wie an jedem Sommerwochenende.

Mit 24 Grad herrschten angenehme Temperaturen, und es waren gerade so viele Wolken am Himmel, dass sie die Sonnenstrahlen ein wenig abmilderten. Nach den Regengüssen der letzten Woche zog es die Berliner in die Straßencafés, in die Parks und an die Badestrände.

Ein Stadtviertel in der Nähe der Ost-West-Grenze hatte man für den Verkehr geschlossen, aber das lag an dem alljährlichen Kreuzberger Kinderfest auf der Zimmerstraße. Fähnchen und Wimpel schmückten die schmale Straße, wo Kinder aus allen Sektoren Berlins lachten, spielten und ihre Eltern um Eis und Kuchen anbettelten. Kinderliebe Erwachsene warfen ihnen aus ihren Fenstern über der Straße Bonbons zu.19

Die meisten alliierten Armeeoffiziere hatten sich den Tag freigenommen und verbrachten ihn mit ihrer Familie. Einige segelten den Wannsee aufwärts, zum Teil bis in die Havel hinein. Generalmajor Albert Watson II., der US-Befehlshaber in Berlin, spielte beim Club Blau-Weiß Golf, dessen Mitgliedschaft Teil der Rechte als Besatzungsmacht war.

Das Busunternehmen Severin + Kühn machte einen Rekordumsatz mit seinen Städtetouren, die Touristen ins Epizentrum des Kalten Kriegs, Zwischenstopps im sowjetischen Sektor inbegriffen, brachten. Sie ermahnten die Passagiere, bestimmte öffentliche Gebäude nicht zu fotografieren, forderten sie aber auf, nach Belieben das sowjetische Denkmal im Treptower Park mit der Statue eines riesigen Rotarmisten aufzunehmen, der ein deutsches Baby im Arm hält, während er mit dem Stiefel ein Hakenkreuz zertrümmert.20

Die spannendste Meldung des Tages in Westberliner Zeitungen war die Rekordzahl der Flüchtlinge. Eine ausdruckslose, näselnde Stimme verkündete am Notaufnahmelager Marienfelde per Lautsprecher für alle, die in der Schlange warteten, den aktuellen Stand: »Siebenhundertfünfundsechzig, siebenhundertsechsundsechzig, siebenhundertsiebenundsechzig«. Am Ende wurde die Zweitausendermarke übertroffen.

Kirchenmitarbeiter, Mitglieder von Hilfsorganisationen und andere freiwillige Helfer, darunter viele Frauen der alliierten Soldaten, waren gekommen, um den hungrigen Flüchtlingen Essen auszugeben und weinende Babys zu trösten. Da die Aufnahmekapazität des Lagers längst überschritten war, hatte man die Flüchtlinge über die Stadt verteilt. Sie schliefen in Kirchenschiffen und Klassenzimmern auf Feldbetten der Armee und Krankenhäuser. Heinrich Albertz, der Chef der Senatskanzlei des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt, rief George Muller an, den stellvertretenden politischen Berater an der US-Botschaft, und bat um eiserne Rationen, weil in Marienfelde die Vorräte ausgegangen waren. So könne es einfach nicht weitergehen, sagte er.

Muller zweigte mehrere Tausend C-Rationen von den amerikanischen Garnisonen ab. Das würde zwar nur für ein paar Tage reichen, aber Albertz nahm, was er bekommen konnte.

Seit 1953 hatte Westberlin einen so starken Flüchtlingsstrom nicht mehr erlebt. Die fünfundzwanzig dreistöckigen Mietskasernen in Marienfelde waren völlig überfüllt, ebenso weitere neunundzwanzig notdürftige Lager, die man eingerichtet hatte, um die Flut aufzufangen. Täglich brachten einundzwanzig Charterflüge Tausende neuer Flüchtlinge aus Westberlin in die Bundesrepublik, wo es viele Arbeitsplätze gab.

Doch das alles reichte nicht aus, um die Menschenflut zu bewältigen. Die Sachbearbeiter hatten es praktisch aufgegeben, echte Flüchtlinge von Scheinflüchtlingen zu unterscheiden, darunter mit Sicherheit Dutzende ostdeutsche Spione, die Ulbrichts Chef der Auslandsaufklärung, Markus Wolf, in den Westen schleuste.

Als es dunkel wurde, erhellte ein Feuerwerk für das Kinderfest den Berliner Nachthimmel. Die Tanzpaare auf der Dachterrasse des neuen Berliner Hilton machten eine Pause, um das Feuerwerk zu bestaunen. Die Westberliner Filmtheater waren an diesem Wochenende ausverkauft, und über die Hälfte der Kunden waren Ostberliner. Das war auch kein Wunder, wenn man bedenkt, welche Kassenschlager sie sich für 1,25 Ost- oder Westmark anschauen konnten: Misfits – nicht gesellschaftsfähig mit Clark Gable und Marilyn Monroe im Atelier am Zoo; Ben Hur mit Charlton Heston; Der alte Mann und das Meer mit Spencer Tracy im Delphi Filmpalast; Wem die Stunde schlägt mit Gary Cooper und Ingrid Bergmann im Studio am Kurfürstendamm oder Der dritte Mann mit Orson Welles im Ufa Pavillon.

Auf der Bühne eroberte Leonard Bernsteins neues Musical West Side Story Westberlin im Sturm. Auch Ostberlin hatte Theaterattraktionen vorzuweisen. Hunderte von Westberlinern überquerten jeden Abend die Grenze, um sich die aktuelle Inszenierung von Bertolt Brecht am berühmten Berliner Ensemble oder ein politisches Kabarett in der Distel anzusehen. Manche fuhren auch nur für ein billiges Bier rüber wie zur Rialto-Bar im nordöstlichen Bezirk Pankow, die keine Sperrstunde hatte.

Sowjetische Soldaten mussten an jenem Abend in der Kaserne bleiben, um eine »Verbrüderung« zu verhindern, wie es hieß. Britische, französische und amerikanische Soldaten hingegen machten die Stadt unsicher, genossen ihre starke Anziehung auf junge Berliner Frauen, deren potenzielle deutsche Freier viel weniger Geld in der Tasche hatten, um sie zu verwöhnen. Das 1. Walisische Regiment hatte sich in einem Ballsaal im britischen Sektor versammelt. Die Franzosen tanzten im Maison du Soldat. Amerikanische GIs gingen in ihre eigenen Clubs und Lieblingskneipen — und feierten, wie so oft samstags, feuchtfröhlich bis tief in die Nacht hinein.

NÜRNBERG,

BUNDESREPUBLIK

SAMSTAGABEND, 12. AUGUST 1961

Berlins Regierender Bürgermeister Willy Brandt eröffnete im fränkischen Nürnberg die Endphase seines Wahlkampfs um das Amt des Bundeskanzlers. Vor sechzigtausend Wählern, die sich auf dem Hauptmarkt der Stadt drängten, griff er seinen Rivalen Adenauer an, weil dieser es abgelehnt hatte, sich einer öffentlichen Debatte nach dem Muster des Fernsehduells zwischen Nixon und Kennedy zu stellen.

Mit rauer, emotionaler Stimme fragte Brandt die Menge rhetorisch, warum denn so viele Flüchtlinge jeden Tag nach Westberlin kämen. »Die Antwort auf diese Frage heißt«, sagte er, »weil die Sowjetunion einen Anschlag gegen unser Volk vorbereitet, über dessen Ernst sich die wenigsten klar sind. Weil die Menschen in der Zone Angst haben, dass die Maschen des Eisernen Vorhangs zuzementiert werden. Weil sie fürchten, in einem gigantischen Gefängnis eingeschlossen zu werden. Weil sie die brennende Sorge haben, sie könnten vergessen werden, abgeschrieben werden, geopfert werden auf dem Altar der Gleichgültigkeit und verpasster Chancen.«21

Ebenso prophetisch wie poetisch schoss Brandt einen weiteren Pfeil gegen seinen Widersacher Adenauer ab. »Heute stehen wir vor der ernstesten Krise unserer Nachkriegsgeschichte, und der Bundeskanzler verniedlicht diese Dinge.«

Er verlangte, dass alle Deutschen auf beiden Seiten der Trennlinie in einer Volksabstimmung über ihre Zukunft entscheiden sollten, und war zuversichtlich, dass sie sich für einen demokratischen, westlichen Kurs entscheiden würden. »Wenn die Zone sie verweigert, wenn sie für Ostberlin abgelehnt wird, dann müssen die Deutschen in der Bundesrepublik und in Westberlin, die die Freiheit dazu haben, sie auch ausüben. Auch wir haben ein Recht auf Selbstbestimmung«, sagte er und spielte damit auf die deutsche Niederlage im Krieg an. »Nicht weil wir besser sind als andere, sondern weil wir auch nicht schlechter sind als andere Völker.«

Die Menge jubelte begeistert und wollte noch mehr von Brandt hören, als er sich erschöpft in den Eisenbahnwaggon des Zuges zurückzog, der ihn von einem Wahlkampfauftritt zum anderen über Nacht nach Kiel bringen sollte.

Während Brandt in Nürnberg war, führte Adenauer in Lübeck Wahlkampf. In seiner mehrmals abschweifenden Rede forderte er die Ostdeutschen auf, ihre Flucht nach Westen zu stoppen und im eigenen Land zu bleiben. Sie sollten dazu beitragen, Ostdeutschland auf die Vereinigung vorzubereiten.

»Aber ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, unseren deutschen Mitbrüdern und unseren deutschen Schwestern jenseits der Zonengrenze zu sagen: Habt keine Panikstimmung«, sagte er. »Wir haben diese schwere Trennung … Sie wird eines Tages von uns genommen werden, und eines Tages werden wir wieder ein Land sein, und das deutsche Volk wird wieder … ein Volk werden.«22

GROSSER DÖLLNSEE,

DDR

SAMSTAG, 12. AUGUST 1961, 17 UHR

Walter Ulbricht kam den Gästen seiner Gartenparty am Großen Döllnsee, rund 40 Kilometer außerhalb Berlins, ungewöhnlich entspannt vor. Das Gästehaus der ostdeutschen Regierung, das sogenannte »Haus zu den Birken«, hatte einst dem Befehlshaber der Luftwaffe Hermann Göring als Jagdhütte gedient. Ulbrichts Gäste wussten das ganz genau, erwähnten den Umstand aber mit keinem Wort.23

Ulbrichts Party hatte einen doppelten Zweck. Erstens isolierte er auf diese Weise Regierungsvertreter, die später seine Operation in einer Umgebung absegnen sollten, die er bei Bedarf hermetisch abriegeln konnte. Zweitens führte er ein Ablenkungsmanöver durch. Alle westlichen Geheimdienste, die seine Bewegungen überwachten, würden melden, dass der Staatsratsvorsitzende der DDR eine Sommerparty auf seinem Landsitz gab.

Seine Gäste stellten untereinander Spekulationen an, weshalb man sie wohl zusammengerufen hatte. Einigen fiel eine ungewöhnlich hohe Zahl an Soldaten und Militärfahrzeugen in den Wäldern um das Gästehaus auf. Aber in Ulbrichts Hierarchie hatte es noch nie jemand weit gebracht, der zu viele Fragen stellte.24

Die Augustsonne stach, als die Gesellschaft sich im Schatten der Birkenbäume auf der Wiese neben dem See versammelte. Allen, die lieber im Haus bleiben wollten, zeigte Ulbricht einen Film: die beliebte sowjetische Komödie mit dem deutschen Titel Rette sich wer kann! über das Chaos, das auf einem russischen Frachter herrschte, der Löwen und Tiger an Bord hatte.

Nur ein paar Gäste wussten, dass Ulbricht um 16 Uhr den letzten Befehl unterzeichnet hatte, der Honecker grünes Licht gab, die Operation »Rose« einzuleiten. An seiner Seite standen die entscheidenden Akteure in der Befehlskette dieses Abends: Willi Stoph, der Minister für Nationale Verteidigung, und Paul Verner, der stellvertretende Vorsitzende des Staatsrats, beide Politbüromitglieder des Zentralkomitees der SED; Verteidigungsminister Heinz Hoffmann; der Minister für Staatssicherheit Erich Mielke; Innenminister Karl Maron; Verkehrsminister Erwin Kramer; der Präsident der Volkspolizei Fritz Eikemeier; und der Leiter des Stabes im Innenministerium Horst Ende.

Honecker hatte sich vor sie gestellt und seine höchsten Offiziere über ihre Aufgaben an dem Abend instruiert, und niemand hatte Fragen gestellt oder Einwände vorgebracht. Anschließend hatte er allen ihre schriftlichen Anweisungen ausgehändigt, nachdem er sie wie alle anderen Befehle an jenem Abend mit der Formel »Mit sozialistischen Grüßen, E. Honecker« unterzeichnet hatte.25

HYANNIS PORT,

MASSACHUSETTS

SAMSTAG, 12. AUGUST 1961, MITTAGS [18:00 UHR IN

BERLIN]

Offensichtlich ohne etwas von den Vorgängen in Berlin zu ahnen, versuchte US-Präsident Kennedy, die Hitze von über 30 Grad auf Cape Cod bei einer mittäglichen Bootsfahrt zu überstehen. Den ganzen Vormittag über hatte er Berichte gelesen, die er nach den Gesprächen vom Freitag über die nötigen Vorbereitungen auf eine potenzielle Berlin-Krise mit Außenminister Rusk und Verteidigungsminister McNamara erhalten hatte.26

Der diplomatische Notenwechsel des Tages gab Anlass zur Besorgnis.

Chruschtschow hatte einen Tag zuvor auf einer Veranstaltung zur sowjetisch-rumänischen Freundschaft eine Rede gehalten, und die US-Botschaft in Moskau machte sich Sorgen wegen seiner offenen Androhung »einer völligen Vernichtung« der NATO-Mitglieder Griechenland, Italien und Bundesrepublik Deutschland, falls es zum Kriegsausbruch kommen sollte. Gleichzeitig hatte Chruschtschow jedoch nachdrücklicher als bisher die sowjetische Bereitschaft betont, den Zugang zu Westberlin und eine Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Stadt zu gewährleisten.27

Außenminister Rusk hatte ein scharf formuliertes Telegramm an Walter Dowling, den US-Botschafter in Deutschland, geschickt, das mit den Worten begann: »Die Lage in Ostdeutschland erregt zunehmend unsere Besorgnis.« Er warnte, dass »ein Ausbruch nach dem Muster von 1953 zum jetzigen Zeitpunkt äußerst unglücklich wäre«.28

Rusk fürchtete, dass ein Aufstand als Reaktion auf die Gefahr, dass »das Schlupfloch geschlossen« werde, ausbrechen könnte, »bevor die militärischen und politischen Maßnahmen für die Lösung des Berlin-Problems, die derzeit eingeleitet werden, Wirkung zeigten«. Er sagte: »Besonders unglücklich wäre es, wenn sich ein Ausbruch in Ostdeutschland auf die Erwartung unmittelbarer, militärischer Hilfe aus dem Westen stützen würde.«

Dowling sollte ihm berichten, wie die westdeutsche Regierung die »Wahrscheinlichkeit eines baldigen Ausbruchs« einschätzte und »welche Maßnahmen sie in Betracht ziehe, um ihn zu verhindern, und welche Maßnahmen der Vereinigten Staaten und anderen Alliierten sie für nützlich erachte«. Er ermahnte Dowling, den Westdeutschen mitzuteilen, dass »die Alliierten, nichts unternehmen sollten, um die Lage zu verschärfen«.

Trotz dieser eindeutigen Angst vor drohenden Unruhen schob Kennedy um die Mittagszeit die Unterlagen beiseite und machte einen Bootsausflug. Mit seiner Frau, der dreijährigen Caroline und Lem Billings, seinem langjährigen Freund aus der New Yorker Werbebranche, fuhr er zum Nantucket Sound. In Cotuit Harbor warf der US-Präsident den Anker aus, nachdem die Küstenwache und Polizeiboote einen Bereich für die Präsidentenfamilie geräumt hatten. Jackie legte ihren rosa Sonnenschirm beiseite und sprang in einem blau-weißen Badeanzug ins Wasser.

Der letzte Bericht über Chruschtschows Aktivitäten hatte kaum etwas Interessantes enthalten. Der sowjetische Führer war übers Wochenende auf die Krim gefahren, wo er den Parteitag im Oktober vorbereitete. Dem Vernehmen nach hatte er die Absicht, bis Anfang September dort zu bleiben. Da war der Wirbel um die bislang außergewöhnlich erfolgreiche Baseballsaison der New York Yankees weit aufregender. Mickey Mantle hatte soeben seinen vierundvierzigsten, Roger Maris seinen zweiundvierzigsten Homerun geschlagen.

Nach einem viereinhalbstündigen Ausflug kehrten die Kennedys zu ihrem privaten Anlegesteg zurück und schwammen noch ein wenig, gemeinsam mit Caroline in einer orangeroten Schwimmweste. Die Los Angeles Times berichtete, dass der Präsident, »auch wenn er nicht gerade kraftvoll schwamm, […] zumindest keine Anzeichen von der letzten Rückenverletzung erkennen ließ, als er flink eine Leiter im Heck der Marlin hochkletterte«.

Während Soldaten in Ostdeutschland heimlich Panzerfallen, Stacheldraht, Pfeiler und Spanische Reiter auf Lastwägen luden, fuhr Kennedy mit seinem weißen Golfcart ins Dorf Nantucket, wo er Caroline und vier ihrer Cousinen in einem Süßwarenladen Eis kaufte. Jackie sah in ihrer blauen Bluse und den roten Shorts aus, als wäre sie direkt einer Modezeitschrift entstiegen.

OSTBERLIN

SAMSTAG, 12. AUGUST 1961, 19:00 UHR

Der Reuters-Korrespondent Kellett-Long hatte mit seinem Artikel vom Freitag, in dem er voraussagte, dass in Kürze in Berlin etwas passieren würde, so viel Staub aufgewirbelt, dass sein Pressechef David Campbell am Nachmittag selbst eingeflogen war, um persönlich der Sache nachzugehen. Am frühen Samstagabend suchten die beiden Männer immer noch nach einer konkreten Bestätigung der augenscheinlichen Exklusivmeldung von Kellett-Long. »Sie haben uns da ganz schön in die Bredouille gebracht«, sagte Campbell seinem jungen Reporter. »Es wäre besser, wenn tatsächlich etwas passierte.«

Als Kellett-Long seinen Artikel nochmals durchlas, fragte er sich, ob er vielleicht besser den Mund nicht so voll genommen hätte. Er fuhr mit Campbell im Wagen durch ganz Ostberlin; beide hielten vergeblich Ausschau nach der Krise, die er vorhergesagt hatte. Alles, was Kellett-Long zu sehen bekam, war ein wunderschöner Sommertag mit überfüllten Freibädern und Straßencafés.

Womöglich passiert es später am Abend, sagte der Reporter lahm zu seinem Chef.

HAUPTQUARTIER DER

VOLKSARMEE, STRAUSBERG, DDR

SAMSTAG, 12. AUGUST 1961, 20:00 UHR

General Heinz Hoffmann, DDR-Verteidigungsminister und Oberbefehlshaber in Personalunion, stand stolz vor seinen Offizieren. Mit seinen fünfzig Jahren, seiner strammen, kerzengeraden Haltung, in seiner perfekt gebügelten Uniform mit acht Reihen Orden, dem akkurat zurückgekämmten, schütteren blonden, mit ein paar grauen Strähnen durchwirkten Haar und seinen hohen Wangenknochen sah er aus, als sei er gerade einem Film über den Zweiten Weltkrieg entsprungen.

Wie so viele Mitglieder der ostdeutschen Führungsriege war er im Vorkriegsdeutschland ein rebellischer junger Kommunist gewesen. Wegen eines tätlichen Angriffs auf einer Demonstration gegen die Nazis war er verurteilt worden und hatte eine schwere Gefängnisstrafe abgesessen. 1937/38 war er im Spanischen Bürgerkrieg schwer verwundet worden, wo er unter dem Decknamen Heinz Roth in einer Internationalen Brigade gekämpft hatte. Nach zwei Jahren in einem Internierungslager zog er in die Sowjetunion, wo er für seine künftige Funktion ausgebildet wurde. Im Jahr 1949 hatte er die Aufgabe übernommen, die ostdeutschen Streitkräfte aufzubauen, die er jetzt gegen ihr eigenes Volk einsetzen sollte.

Neben ihm stand sein eindrucksvoller, fleißigster Untergebener, Ottomar Pech, ein Mann, der in der Wehrmacht des Dritten Reichs gekämpft hatte, bis er an der Ostfront in russische Kriegsgefangenschaft geraten war. Seine Aufgabe war es, Eliteeinheiten auszubilden und die Koordination zwischen Geheimpolizei und Militär zu überwachen, die an jenem Abend so wichtig sein sollte.

Vor den beiden hatten sich die führenden Befehlshaber der Armee und die höchsten Offiziere der Grenzpolizei im NVA-Hauptquartier in Strausberg, rund 30 Kilometer östlich von Berlin, versammelt. Sie hatten sich reichlich an einem kalten Büfett bedient und klagten über die Auswahl und Qualität der Lebensmittel, die sich die meisten DDR-Bürger nicht so ohne weiteres beschaffen konnten: Wurst, Schinken, Kalbfleisch, Kaviar und geräucherten Lachs. Alkoholische Getränke wurden zwar ebenfalls angeboten, aber die meisten tranken Kaffee, weil Gerüchte kursierten, dass sie noch am selben Abend an einer geheimen Operation teilnehmen sollten.

Hoffmann instruierte die Offiziere über die bevorstehenden Ereignisse, nachdem sie sich einen motivierenden Film über die Schlagkraft der sozialistischen Streitkräfte angesehen hatten. Um Punkt 20 Uhr teilte Hoffmann die ersten geheimen Befehle an seine höchsten Offiziere aus. Anschließend wurden der Reihe nach die unteren Offiziere instruiert, viele telefonisch. Sie waren bereit, Soldaten und die Polizei zu mobilisieren. Zu Tausenden hatten ihre Vorgesetzten sie den ganzen Samstag in den Kasernen und auf Übungsgeländen behalten.29

Um 22 Uhr war Honecker zuversichtlich, dass sein Apparat ebenso exakt wie geplant gehandelt hatte und zur totalen Mobilisierung der Kräfte bereit war. Die ganze Nacht hindurch erhielt er Berichte von den befehlshabenden Offizieren, Bezirksparteikomitees und Regierungsbehörden. Er hatte überall seine Fühler ausgestreckt. Honecker sollte später erklären, dass die Operation, »die an dem nun anbrechenden Tag, einem Sonntag, [begann], die Welt aufhorchen ließ«.30

Die wenigen Informationen, die über die Operation in den Westen durchgesickert waren, hatten keine Reaktion provoziert. Der Vorsitzende der Freien Demokratischen Partei (FDP), Erich Mende, hatte sich mit Ernst Lemmer, Adenauers Bundesminister für Gesamtdeutsche Fragen, wie es damals hieß, in Verbindung gesetzt, nachdem er von dem Chef des westdeutschen Geheimdienstes gehört hatte, seine Leute hätten Indizien dafür, dass Ulbricht vorhabe, »mitten durch Berlin in Kürze mit Sperrmaßnahmen zu beginnen«. Die Information klang so glaubwürdig, dass Mende Lemmer in seinem Büro aufgesucht hatte, um über die Gefahr zu sprechen, während sie gemeinsam einen Stadtplan inspizierten. Die beiden Männer waren sich einig, dass eine Schließung der Grenze unmöglich war.

Das gehe nicht, meinte Mende.

Aber Punkt Mitternacht rief Honecker im Armeehauptquartier an und gab Verteidigungsminister Hoffmann den Befehl, die unvorstellbare Operation zu beginnen.

»Du kennst die Aufgabe«, sagte er. »Marschiert!«31

Hoffmann setzte seine Einheiten unverzüglich in Bewegung: Rund 3150 Soldaten der 8. Motorisierten Artilleriedivision rollten mit 100 Kampfpanzern und 120 gepanzerten Mannschaftstransportern von Schwerin aus in Richtung Berlin. Sie machten im Bezirk Friedrichsfelde in Ostberlin halt. Hoffmann schickte weitere 4200 Soldaten der 1. Motorisierten Schützendivision von ihren Kasernen in Potsdam mit 140 Panzern und 200 Mannschaftstransportern aus. Diese sollten den zweiten Verteidigungsring hinter der Front an der Grenze verstärken, der aus rund 10 000 Mann aus Einheiten der Ostberliner Volkspolizei, der 1. Brigade der Bereitschaftspolizei und des Berliner Sicherheitskommandos bestand.

Insgesamt sollten in den kommenden Stunden rund 8200 Volkspolizisten und 3700 Angehörige der Bereitschaftspolizei, verstärkt durch 12 000 Mann der Betriebskampfgruppen und 4500 Mann der Staatssicherheit, in Aktion treten. Unterstützt wurden sie von weiteren 40 000 ostdeutschen Soldaten im ganzen Land für den Fall, dass die Schließung der Grenze einen vergleichbaren Aufstand wie im Juni 1953 auslösen sollte. Soldaten aus Sachsen, die als besonders zuverlässig galten, sollten die 10 000 Soldaten der Volksarmee in Berlin verstärken.32

Es war eine kalte und klare Nacht – geradezu ideal für diesen Zweck.

Womöglich war Mutter Natur doch Kommunistin.

GROSSER DÖLLNSEE,

DDR

SAMSTAG, 12. AUGUST 1961, 22:00 UHR

Ulbricht sah auf seine Armbanduhr. »Wir halten jetzt noch eine kleine Sitzung ab«, verkündete er seinen Gästen.

Es war genau 22:00 Uhr, höchste Zeit also, die Gäste seiner Gartenparty in einem einzigen Raum für die Bekanntgabe zu versammeln. Sie waren müde, satt und im Begriff, nach Hause zu gehen, nachdem sie schon mehr als sechs Stunden auf dem Landsitz verbracht hatten. Nicht wenige waren bereits angetrunken oder hatten zumindest einen Schwips. Alle kamen der Aufforderung nach.

Dann teilte Ulbricht ihnen mit, dass die Sektorengrenze zwischen Ost-und Westberlin binnen drei Stunden geschlossen werde. Mit einem gedruckten Erlass, den die Minister noch zu genehmigen hätten, wollte er die ostdeutschen Sicherheitskräfte ermächtigen, eine angemessene Kontrolle an der noch offenen Grenze zwischen dem sozialistischen und kapitalistischen Europa einzuführen.

»Alle einverstanden?«, fragte Ulbricht und nahm das Nicken der überwiegend sprachlosen Gäste zur Kenntnis.

Er erklärte seinen Gästen, dass es ihnen, genau wie dem Personal, nicht gestattet sei, Döllnsee zu verlassen, solange die Operation im Gange sei, um absolute Sicherheit zu gewährleisten. Aber sie könnten sich nach Herzenslust mit Getränken und Speisen bedienen, forderte er sie auf.33

Kein Einziger protestierte. Wie Ulbricht dem sowjetischen Botschafter Perwuchin drei Tage zuvor gesagt hatte: »Wir werden zusammen essen, ich teile ihnen die Schließung der Grenze mit und bin vollkommen überzeugt, dass sie diesen Schritt billigen werden. Vor allem aber lasse ich sie nicht weg, bis die Aktion beendet ist.«

»Sicher ist sicher«, schob er nach.34

BÜRO DER

NACHRICHTENAGENTUR REUTERS, OSTBERLIN

SAMSTAG, 12. AUGUST 1961, 22:00 UHR

Kellett-Long hatte mehr Angst um seine eigene Karriere als um das Schicksal Berlins.

Es war schon nach 22 Uhr, und er hatte immer noch keine Fakten vorzuweisen, die seine Sensationsmeldung vom Freitag erhärtet hätten, dass Berlin ein schicksalhaftes Wochenende bevorstehe. Er kehrte zum Ostbahnhof zurück, um nach ungewöhnlichen Aktivitäten Ausschau zu halten, und suchte den Kiosk auf, an dem er regelmäßig eine frühe Ausgabe des Neuen Deutschland erwarb, des kommunistischen Parteiorgans, das stets die wichtigsten Meldungen enthielt.

Gierig überflog er die Seiten und war regelrecht »erschüttert«, als er nur Routinebeiträge entdeckte, die »mit keinem Worten andeuteten, dass in Kürze etwas passieren würde«.

Kellett-Longs Redakteure, denen die Abonnenten ordentlich eingeheizt hatten, drängten ihn, entweder eine Story zu schreiben, die seinen früheren Artikel bestätigte, oder das Ganze abzusagen. »Ich kann doch nicht einfach den Kopf in den Sand stecken«, dachte er bei sich, während er sich an den Aufmacher der Story setzte.

»Entgegen den Erwartungen …«, tippte er.

»Entgegen den Erwartungen von was?«, fragte er sich.

»Was bin ich doch für ein Stümper«, murmelte er vor sich hin.

Er zerknüllte das Papier und warf es weg. In seiner Aufregung rauchte er eine Zigarette nach der anderen.35

RÖNTGENTAL,

DDR

SONNTAG, 13. AUGUST 1961, MITTERNACHT

Drei lange, durchdringende Sirenentöne rissen Unteroffizier Rudi Thurow aus dem Schlaf. Er schaltete das Licht ein und sah auf die Uhr. Es war eine Minute nach Mitternacht. Wahrscheinlich wieder mal eine Übung, schimpfte er vor sich hin. In letzter Zeit hatten sie unablässig Manöver durchgeführt. Aber der schlanke, blonde dreiundzwanzigjährige Gruppenführer des 4. Zugs, 1. Brigade der ostdeutschen Grenzpolizei wusste, dass es seine Aufgabe war, jedes einzelne ernst zu nehmen.36

Außerdem hatte Thurow am Nachmittag eine so starke militärische Aktivität beobachtet, dass er vermutete, dass hier mehr als eine Übung im Gange war. Sowjetische T-34- und T-54-Panzer waren den ganzen Nachmittag über an seinem Posten in Röntgental, 40 Kilometer nördlich von Berlin, vorbeigerollt; darüber hinaus hatte er mehrere Züge mit DDR-Soldaten in Richtung Ostberlin fahren sehen.

Vor nunmehr sechs Jahren hatte sich Thurow freiwillig zur Grenzpolizei gemeldet, angelockt von dem hohen Sold und dem privilegierten Zugang zu seltenen Konsumgütern. Seither hatte er unzählige Auszeichnungen bekommen, denn er war der beste Scharfschütze der Brigade.

Er zog sich schnell an, lief eilig in den Nachbarraum, wo er seine Männer weckte. Sie beschwerten sich lautstark, als er ihnen abrupt die Decke wegzog. Kaum hatten sie sich auf dem Exerzierplatz aufgestellt, da teilte der Erste Leutnant Witz, der Kommandeur der Kompanie, seinen Männern und Dutzenden anderen in jener Nacht mit, dass sie Maßnahmen ergreifen würden, die ihnen vom Feind aufgezwungen worden seien.

Allzu lange, so Witz, habe die Regierung den Verlust von Arbeitskräften an den Westen geduldet. Die Menschenhändler in Westberlin, die über die Bürger der DDR herfielen, würden nunmehr in die Schranken gewiesen. Witz sprach von dreiundachtzig Spionage- und Terrorzentren in Westberlin, denen durch die Aktion seiner Männer in jener Nacht ein vernichtender Schlag versetzt werde.37

Witz gab an, er sei selbst erst vor einer Stunde instruiert worden, riss behutsam einen großen braunen Umschlag mit der Markierung »Streng geheim« auf und holte den Inhalt heraus. Thurow und seine Kameraden hörten ungeduldig zu, während Witz fünf Minuten lang aus dem Dokument vorlas, bis er zum Ende kam:

Zur Unterbindung der feindlichen Tätigkeit der revanchistischen und militaristischen Kräfte Westdeutschlands und Westberlins wird eine solche Kontrolle an den Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik einschließlich der Grenze zu den Westsektoren von Groß-Berlin eingeführt, wie sie an den Grenzen jedes souveränen Staates üblich ist …38

Berlin sollte in zwei Teile gespalten werden, und Thurows Männer halfen bei der Ziehung der Trennlinie mit. Thurow hörte, wie sich ein Unteroffizierskollege, ein loyaler Kommunist, halblaut fragte: »Ob die Alliierten da einfach zusehen und die Hände in den Schoß legen?«

Oder erklärten sie den Krieg?

BÜRO DER

NACHRICHTENAGENTUR REUTERS, OSTBERLIN

SONNTAG, 13. AUGUST 1961, 1:00 UHR

Kurz vor 1 Uhr sah Adam Kellett-Long zu, wie sein ostdeutscher Agenturdrucker die tägliche Gute-Nacht-Botschaft ausspuckte. Er beschloss, »seine Sachen zu packen« und sich am nächsten Morgen nach einem neuen Job umzusehen. 39

Genau in diesem Moment klingelte das Telefon, und eine unbekannte Stimme riet ihm auf Deutsch, in dieser Nacht nicht schlafen zu gehen. Um 1:11 Uhr erwachte sein Fernschreiber zum Leben. Kellett-Long las, während das Gerät ein Dekret des Warschauer Pakts mit zehntausend Worten ausspuckte. Der britische Korrespondent war ganz frustriert, dass der Drucker das Exemplar nicht so schnell ausgab, wie er lesen konnte. Es war die Rede davon, dass »ein gewisser labiler Teil von Einwohnern der DDR«, nämlich die potenziellen Flüchtlinge, als Spione und Saboteure herangezogen würden. Als Antwort sorgten die Staaten des Warschauer Pakts dafür, dass »rings um das ganze Gebiet Westberlins einschließlich seiner Grenze mit dem demokratischen Berlin eine verlässliche Bewachung und wirksame Kontrollen gewährleistet« würden. In der Erklärung wurde den NATO-Staaten ausdrücklich versichert, dass der Warschauer Pakt die Zufahrtswege nach Westberlin nicht antasten werde.40

Kellett-Long rannte zu seinem Wagen und fuhr zur Grenze, um mit eigenen Augen zu sehen, was sich da abspielte. Abgesehen von ein paar Pärchen, die sich im Hauseingang umarmten, sah er eine verlassene Stadt, während er die Schönhauser Allee in der Nähe seiner Wohnung entlangfuhr und anschließend in der die Prachtstraße Unter den Linden in Richtung Brandenburger Tor einbog.

Dort schwenkte ein Polizist eine rote Lampe, um ihn anzuhalten.

»Ich fürchte, Sie können nicht weiter«, sagte der Polizist ruhig. »Die Grenze ist geschlossen.«

Also fuhr Kellett-Long Unter den Linden auf dem Rückweg zu seinem Büro aufwärts, um seinen Bericht zu tippen, wurde aber am Marx-Engels-Platz, einem Hauptaufmarschplatz für DDR-Soldaten, angehalten. Ein zweiter Polizist mit einer Lampe stand vor der leeren Fläche und hielt den Verkehr an, damit eine riesige Kolonne aus Mannschaftstransportern mit uniformierten Polizisten und Soldaten passieren konnte. Der Zug war endlos.

Kellett-Long rannte in sein Büro, um eine kurze Sensationsmeldung aufzusetzen, die die Nachrichtenagenturen auf der ganzen Welt alarmieren würde. Die Formulierung war einfach: »Die Ost-West-Grenze wurde heute in den frühen Morgenstunden geschlossen …«

Darauf folgte ein persönlicher Augenzeugenbericht:

Heute früh war ich die erste Person, die in Ostberlin mit dem Auto durch den Polizeikordon fahren musste, seit die Grenzkontrollen kurz nach Mitternacht begannen. Das Brandenburger Tor, der wichtigste Kreuzungspunkt zwischen den beiden Hälften der Stadt, war von ostdeutschen Polizisten, teils mit Maschinenpistolen bewaffnet, und von Mitgliedern der paramilitärischen »Betriebskampfgruppen« umstellt.41

Dann schaltete Kellett-Long den ostdeutschen Rundfunk ein und hörte die Sprecher ein Dekret nach dem anderen über die Einschränkungen der Reisefreiheit und ihre Durchsetzung verlesen. Er schrieb, so schnell er tippen konnte, neue Meldungen. Dem britischen Reporter kam es sonderbar vor, dass der ostdeutsche Rundfunk zwischen den endlosen Dekreten modernen, sanften Jazz abspielte.

»Das ist alles, was sie im Grunde tun«, dachte er bei sich. »Sie lesen nur ständig Dekrete und spielen nette Musik.«

FRANZÖSISCHER SEKTOR,

WESTBERLIN

SONNTAG, 13. AUGUST 1961, 1:50 UHR

Zwanzig Minuten nach Beginn der Operation sah der Westberliner Polizeiwachtmeister Hans Peters die aufgeblendeten Scheinwerfer von einem halben Dutzend ostdeutscher Militärlaster, die die Straße aufwärtsfuhren, auf der er patrouillierte. Die Strelitzer Straße war eine Straße wie 193 andere, die auf der bislang nicht gekennzeichneten Grenze zwischen den beiden Teilen Berlins lag.

Die Laster hielten in einigem Abstand von ihm an, Soldaten sprangen ab und verteilten sich auf beiden Seiten der Straße. Sie trugen lange dunkle Gegenstände, die Peters für Maschinengewehre hielt. Der Kriegsveteran Peters, der an der Ostfront gekämpft hatte, zog seine Smith & Wesson aus dem Halfter. Aber noch während er die Patronen ins Magazin schob, wurde ihm klar, dass die Waffe ihm gegen die Überzahl nichts nützen würde. Er suchte in einem Eingang Deckung, von wo aus er das Schauspiel beobachtete, das sich in dieser Nacht an Dutzenden Orten zugleich abspielte.

Zwei Trupps mit je sechs Soldaten schwärmten aus und bezogen auf den Gehwegen mit dem Gesicht nach Westen Stellung; ihre Maschinengewehre drehten sie auf Dreifüßen in seine Richtung. Sie hatten nicht die Absicht, in den Westen einzudringen, und markierten lediglich eine Linie, um einen unsichtbaren Gegner abzuschrecken. Hinter ihnen schleppten zwei weitere Trupps Stacheldraht. Sie wickelten die Rollen ab und befestigten den Draht an hölzernen Spanischen Reitern, die sie quer über die Straße aufgestellt hatten. Ihr Kordon lag ganz klar innerhalb des sowjetischen Sektors und deutlich hinter der Demarkationslinie.

Peters befand sich zwar im Französischen Sektor, doch alle französischen Soldaten lagen friedlich im Bett. Nur er, ein einsamer Westberliner Polizeibeamter, beobachtete eine tadellos funktionierende Operation. Er sah zu, wie der Feind die Straße so still und problemlos abriegelte, dass kein einziger Anwohner der Strelitzer Straße auch nur das Licht anmachte.

Sobald die Grenzlinie gesichert war, drehten die ostdeutschen Soldaten ihre Gewehre nach Osten, bereit, ihr eigenes Volk einzudämmen. Peters alarmierte seine Vorgesetzten über das, was er beobachtet hatte.42

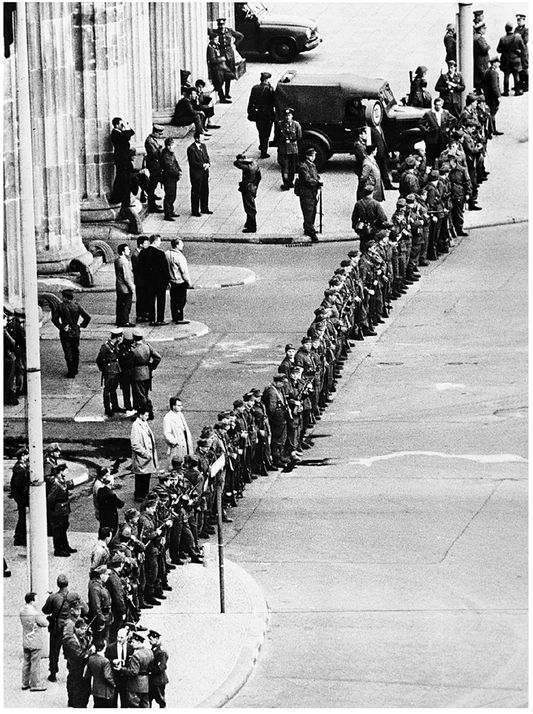

13. August: Die Grenze wird geschlossen. Ostdeutsche Soldaten und Polizisten riegeln den Sektorenübergang am Brandenburger Tor ab.

US-MISSION,

WESTBERLIN

SONNTAG, 13. AUGUST 1961, 2:00 UHR

Nach Eingang der ersten Meldungen von der Grenzschließung gegen 2 Uhr morgens zögerte der höchste amerikanische Regierungsvertreter in Berlin, E. Allan Lightner jun., seine Vorgesetzten zu wecken. Washington neigte zu Überreaktionen, und Lightner wollte auf Nummer sicher gehen, bevor er etwas meldete. Außerdem war es Sommer und Wochenende, und seine Vorgesetzten wären über einen unnötigen Weckruf umso ungehaltener.

Zwischen hohen Vertretern der amerikanischen, britischen und französischen Missionen in Westberlin liefen bereits die Telefone heiß, während sie versuchten, Schritt für Schritt herauszufinden, was das zu bedeuten hatte. »In Ostberlin scheint etwas vorzugehen«, sagte Lightner mit einiger Untertreibung zu dem Diplomaten William Richard Smyser, der im Ressort für östliche Angelegenheiten arbeitete. Sie sollten doch die Sache überprüfen.

Kurz nach 3 Uhr morgens fuhr Smyser mit seinem Kollegen Frank Trinka in seinem Mercedes 190 SL zum Potsdamer Platz, wo Vopos und Betriebskampfgruppen die ersten Rollen Stacheldraht abwickelten. Als sie den Amerikanern sagten, dass sie nicht passieren dürften, protestierte Smyser energisch: »Wir sind Vertreter der amerikanischen Streitkräfte. Ihr habt nicht das Recht, uns aufzuhalten.«43

Das war der erste Test, ob die Sowjets und ihre ostdeutschen Vasallen gegen das Recht der Alliierten auf Bewegungsfreiheit in Berlin verstoßen würden – potenziell der Auslöser für eine militärische Antwort seitens der USA. Nach Rücksprache mit Vorgesetzten per Funk rollten die ostdeutschen Polizisten den Stacheldraht zur Seite und ließen die Diplomaten passieren. Sie hielten jeden einfachen ostdeutschen Bürger in jener Nacht an, aber die Polizei hatte klare Anweisungen, die Bewegungen alliierter Vertreter nicht zu behindern. Chruschtschows Entschluss, sich an die von Kennedy vorgegebenen Richtlinien zu halten, war damit in die Praxis umgesetzt.

Auf ihrer einstündigen Fahrt durch Ostberlin sahen Smyser und Trinka eine Stadt voller hektischer Polizeiaktivität und menschlicher Verzweiflung. Entlang der gesamten Grenze luden Vopos Betonpfeiler und Stacheldraht ab und blockierten sämtliche Straßen, die von Ost nach West führten. Am Bahnhof Friedrichstraße riegelten bewaffnete Polizisten die schwach erleuchteten Bahnsteige ab, während leidgeprüfte Reisende in der Bahnhofshalle auf ihren Koffern saßen. Viele ließen den Tränen freien Lauf. Smyser konnte sich denken, was in ihren Köpfen vor sich ging, als er ihre Gesichter sah: »Mein Gott, wären wir doch vierundzwanzig Stunden früher gefahren.«44

Kinder wurden von ihren Eltern getrennt, Liebespaare und Freunde auseinandergerissen. Einer von Rudi Thurows Leuten hatte sich so sehr dafür geschämt, dass er die Menschen daran hinderte, so wie bisher weiterzuleben, dass der Grenzpolizist am selben Morgen über den Stacheldraht in die Freiheit gesprungen war.

Smyser und Trinka fuhren über das Brandenburger Tor zurück nach West-berlin. Wiederum wurden sie nach einer kurzen Verzögerung von einem DDR-Polizisten durchgelassen, nachdem er von einem hohen Parteifunktionär die Erlaubnis erhalten hatte. Der Parteifunktionär hatte die Aufsicht über die Kreuzung.

Die Diplomaten hatten ein so unvollständiges Bild erhalten, dass die amerikanische Mission beschloss, keinen ausführlichen Bericht nach Washington zu schicken, weil die Krise im Grunde erst begann. Lightners Team kam zu dem Schluss, dass sie weder über die nötigen Ressourcen noch über genügend Personal verfügten, um es mit den Meldungen der Nachrichtenagenturen über die sensationelle Story aufzunehmen. Wegen des bürokratischen Aufwands im Außenministerium würde es ohnehin vier bis sechs Stunden dauern, ein offizielles Telegramm von Berlin aus über sichere Kanäle an der US-Botschaft in Bonn nach Washington zu schicken. Die Grenzschließung hatte darüber hinaus auch die Bemühungen der amerikanischen Geheimdienste gestört, sich mit ihren üblichen Informanten in Verbindung zu setzen. Das hieß wiederum, dass eine Bestätigung der Ereignisse in Ostberlin aus unabhängiger Quelle verhindert wurde.45

Lightner wollte von seinen Informanten unbedingt wissen, ob sie nicht sowjetische Streitkräfte beobachtet hätten, die sich direkt an der Operation beteiligt hätten. Einerseits bedeutete dies, dass die Grenzschließung keine militärische Gefahr für die Vereinigten Staaten war, weil sowjetische Soldaten nicht in Massen in Berlin aufmarschiert waren. Andererseits verstieß die DDR-Regierung gegen die im Vier-Mächte-Abkommen vereinbarten Bestimmungen, die die Anwesenheit deutscher Soldaten in Ostberlin generell untersagten, geschweige denn deren Einsatz, um die Stadt zu besetzen und die Grenze zu schließen.

Um 11:00 Uhr Berliner Ortszeit telegrafierte Lightner seinen ersten längeren Bericht an Rusk, nachdem er zuvor nur Kurzmeldungen über einen sogenannten kritischen Kanal geschickt hatte, der eine schnellere Nachrichtenübermittlung erlaubte. Er berichtete schlicht und einfach: »Früh am Morgen 13. August führte ostdeutsches Regime drastische Kontrollmaßnahmen ein, die Effekt haben, Zutritt nach Westberlin aus Sowjetzone und Bewohnern von Ostberlin zu verhindern.« Er erklärte, dieser Schritt sei »offensichtlich eine Folge des gewachsenen Flüchtlingsstroms mit damit verbundenem wirtschaftlichem Verlust für DDR und Prestigeverlust für sozialistisches Lager«.

Lightner telegrafierte erst um 22:00 Uhr wieder, als er den Wissensstand der Mission über die Ereignisse in den vergangenen vierundzwanzig Stunden zusammenfasste. Er unterstrich den massiven Militäreinsatz einschließlich einer starken Rückendeckung durch die Sowjets, der dafür »gedacht war, die Menschen von Anfang an einzuschüchtern und so im Keim jeden potenziellen Widerstand zu ersticken, [indem sie demonstrieren, dass] ziviler Ungehorsam rücksichtslos unterdrückt wird«.

Er kam zu dem Schluss, dass die beträchtliche sowjetische Mobilmachung in ganz Ostdeutschland die Zweifel Moskaus an der Verlässlichkeit des ostdeutschen Militärs enthülle. Allerdings wies er auch darauf hin, dass ostdeutsche Behörden es dem westlichen militärischen und zivilen Personal erlaubten, ungehindert nach Ostberlin ein- und auszureisen. Lightner berichtete, dass sich zwischen 10 und 16 Uhr am ersten Tag der Teilung der Stadt achthundert neue Flüchtlinge in Westberlin registriert hatten, die entweder schon am 12. August die Grenze passiert hatten oder »heute durch Kanäle und über Felder«.46

NÄHE POTSDAMER PLATZ, WESTBERLIN SONNTAG, 13. AUGUST 1961, 9:00 UHR

Die Verwirrung unter den Westberlinern schlug im Laufe des Vormittags in Wut um. Der zwanzigjährige Westberliner Polizist Klaus-Detlef Brunzel, der neu in dem Beruf war, trat seinen Dienst am Potsdamer Platz an, der teils zum Ost- und teils zum Westsektor gehörte, und musste feststellen, wie dramatisch sich die Welt binnen weniger Stunden verändert hatte.

Am Abend zuvor war er noch routinemäßig auf Streife gegangen, hatte Schmuggelware konfisziert und mit den Prostituierten geplaudert, die auf dem leeren, vom Krieg eingeebneten Platz herumlungerten, weil er bislang der ideale Punkt war, um Kundschaft aus beiden Teilen der Stadt anzulocken. Jetzt sah er an ihrer Stelle nur DDR-Grenzpolizisten mit Presslufthämmern Löcher für Betonpfeiler in den Asphalt bohren, anschließend zogen sie Stacheldraht auf. Brunzel war bei Kriegsende erst vier Jahre alt gewesen, aber er hatte Angst, ein neuer Krieg sei ausgebrochen, als er beobachtete, dass ostdeutsche Panzer ihn mit ihren Kanonenrohren verfolgten, während er vor ihnen auf und ab ging.

Am späten Vormittag hatte sich eine Menge wütender Westberliner an der Grenze versammelt; sie warf Steine auf die Vopos und schimpfte sie Schweine und Nazis. Brunzel ging in Deckung, um nicht von Steinen getroffen zu werden, die sein eigenes Volk warf.47

Nicht lange danach wandte sich die Wut der Westberliner gegen die abwesenden US-Soldaten, ihre Beschützer, die sie in ihren Augen vor diesem Schicksal hätten bewahren müssen. All die schönen Worte von dem amerikanischen Engagement für die Freiheit Berlins hatten keine einzige amerikanische Schützenkompanie auf die Bildfläche gerufen.48

MILITÄRHAUPTQUARTIER DER

US ARMY, CLAYALLEE, WESTBERLIN

SONNTAGMORGEN, 13. AUGUST 1961

General Watson, der amerikanische Befehlshaber in Berlin, hatte sich durch seine Vorgesetzten und seine Anweisungen wie gelähmt gefühlt. Außerdem hatte er an seinem eigenen Urteilsvermögen gezweifelt, da er erst seit drei Monaten in Berlin war.

Er hatte Berlin für einen so ruhigen Ort gehalten, dass er seine Schwiegermutter in die Stadt geholt hatte. Er verglich die Rolle der geteilten Stadt bei dem amerikanisch-sowjetischen Patt mit der »Ruhe im Auge eines Sturms«. Bislang hatte er sich in Berlin weniger mit den potenziellen militärischen Reaktionen befasst als mit dem Erlernen der deutschen Sprache, dem Reduzieren seines Golfhandicaps und dem »Seniorendoppel«, wie er es nannte, im Tennis mit seiner Frau.49

In einem Profil des zweiundfünfzigjährigen Befehlshabers schrieb die Berliner Presse von seiner Vorliebe für Reiten, Bridge, leichte Opern und Taschenbuchkrimis. Watson blieb es überlassen, ein Kommando zu führen, bei dem der Gegner so haushoch überlegen war, dass er genau wusste, dass es unmöglich war, Westberlin gegen einen konzentrierten konventionellen Angriff der Sowjetarmee zu verteidigen. Aber selbst wenn ihm die entsprechende Truppenzahl zur Verfügung gestanden hätte, hätte er nicht ausreichend Befehlsgewalt gehabt, sie einzusetzen.

Der Amtsschimmel, ohne den in Berlin nichts ging, zählte zu den schlimmsten Erfahrungen Watsons in seiner militärischen Laufbahn, und das wollte etwas heißen. Zum einen war er direkt dem US-Botschafter Walter Dowling unterstellt, der seinen Sitz knapp 500 Kilometer entfernt in Bonn hatte. Außerdem unterstand er General Bruce Clarke, dem Oberbefehlshaber der US-Truppen in Europa, mit dem Hauptquartier in Heidelberg. Schließlich gab es eine dritte Befehlskette zum NATO-Befehlshaber General Lauris Norstad in Paris. Watson erhielt von allen dreien Befehle, und in den seltensten Fällen stimmten sie überein.

Es gab auch Phasen wie die Nacht vom 12. auf den 13. August und den folgenden Morgen, in denen alle drei Kanäle praktisch verstummten. In solchen Phasen des Zweifels sagte Watson sein Instinkt, dass es am besten sei, standhaft zu bleiben und das Beste zu hoffen. Seit Wochen enthielten seine Instruktionen aus dem Pentagon meist Warnungen, dass er sich keinesfalls von den Ostdeutschen oder Sowjets zu einer Militäraktion provozieren lassen dürfe, die zu einem gewaltsamen Konflikt eskalieren könnte – als ob seine Vorgesetzten geahnt hätten, was kommen würde. Also ging Watson in den frühen Morgenstunden des 13. August auf Nummer sicher und unternahm nichts, außer das Geschehen zu beobachten.

Die Ostdeutschen hatten keine einzige seiner Grenzlinien überschritten. Sie hatten keinen Fuß in eine nichtsowjetische, alliierte Zone gesetzt. Und bei aller sowjetischen militärischen Aktivität um die Stadt hatten seine Kundschafter keine größeren Bewegungen innerhalb Berlins gemeldet. Also sah Watson keinen Anlass, General Clarke oder General Norstad zu wecken. Die Leute im US-Außenministerium würden Botschafter Dowling in Bonn alarmieren, deshalb setzte sich Watson auch mit ihm nicht in Verbindung.50

In aller Frühe hatte Watson einen Hubschrauber in den Luftraum über Ostberlin geschickt, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Aber er entschied sich gegen die Entsendung amerikanischer Truppen an die seit neuestem verstärkte Grenze. Eine Machtdemonstration der USA hätte vielleicht die Berliner zufriedengestellt, die sich einen rechtzeitigen Beweis des amerikanischen Engagements gewünscht hätten, aber Watsons Vorgesetzte hätten dies für eine leichtfertige Provokation gehalten.

Watson fühlte sich bestätigt in seiner Haltung, so große Zurückhaltung an den Tag zu legen, als um 7:30 Uhr Oberst Ernest von Pawel in der Einsatzzentrale im Untergeschoss des Hauptquartiers an der Clayallee Bericht erstattete. Von Pawel sagte zu Watson, dass vier sowjetische Divisionen aus ihren Kasernen in der DDR ausgerückt seien und Berlin umstellt hätten.

Mit seinen sechsundvierzig Jahren war »Von«, wie er genannt wurde, der wichtige Chef der US-Verbindungsmission beim Oberkommandierenden der sowjetischen Streitkräfte mit ihrem Hauptquartier in Potsdam. Obwohl sein Name nach altem deutschen Adel klang, war »Von« ein waschechter Amerikaner aus Laramie, Wyoming. Watson schätzte ihn als einen Mann, der seine Sache ordentlich machte.

Vor nur vier Tagen hatte »Von« während der regulären Sitzung des sogenannten Berlin Watch Comittee vorhergesagt, dass Ulbricht eine Mauer errichten werde. Das Komitee war ein behördenübergreifendes Geheimdienstorgan in der Stadt, dessen Aufgabe es war, bei den ersten Anzeichen feindlicher Militäraktionen Alarm zu schlagen. Auch wenn damals niemand seine Äußerung groß beachtete, verlieh sie »Von« nunmehr eine hohe Glaubwürdigkeit bei seinem Kommandeur.51

Oberstleutnant Thomas McCord, der Chef der 513. Einheit des Militärgeheimdienstes in Berlin, hatte eine Reihe von Aufnahmen und Berichten über große Mengen von Baumaterial (Betonblöcken, Stacheldraht und dergleichen) sorgfältig studiert, die in der Nähe der Demarkationslinie der Stadt gelagert worden waren. Aber das Material war auf so viele Orte verteilt und von so vielen Quellen bestellt worden, dass seine Leute nicht recht wussten, wie sie das, was sie sahen, deuten sollten.

»Glauben Sie, dass sie eine Mauer bauen wollen, Tom?«, hatte Oberst David Goodwin, der Leiter der Aufklärung in General Watsons Stab, auf der Sitzung gefragt. McCord hatte geantwortet, dass er drei Quellen habe und diese sich widersprächen. Ein »zuverlässiger«, aber nicht überprüfter Informant sagte, dass eine Mauer gebaut werde und der Bau »unmittelbar« bevorstehe. Aber zwei Informanten, die als weniger zuverlässig eingestuft wurden, hatten gesagt, dass nichts dergleichen geschehen werde.52

Dann wandten sich alle Augen von Pawel zu. Er erinnerte das Komitee daran, dass die Deutschen im Zweiten Weltkrieg eine Mauer in Warschau gebaut hätten, um das jüdische Ghetto abzuriegeln – ein Vergleich, der damals ziemlich abwegig schien. »Wenn Sie meinen, dass eine Mauer die am wenigsten denkbare Option ist, dann wette ich gerade darauf, weil wir die Sowjets noch nie überlistet haben.« Das Problem war, dass von Pawel zu diesem Zeitpunkt keine handfesten Beweise hatte, um seine Überzeugung zu untermauern.53