KAPITEL 18

Showdown am Checkpoint Charlie

Ich glaube nicht, dass Sie mich

hergeschickt haben, damit ich hier in einem

Vakuum lebe, und ich weiß, dass ich hier nicht

wirklich von Nutzen bin,

wenn man es für richtig hält, in Berlin äußerst

vorsichtig aufzutreten.

Ich sollte noch hinzufügen, dass ich nicht

hierhergekommen bin, um Ihre Probleme

zu vergrößern, und dass ich gern, wenn nötig, auf

meinen Posten hier verzichte.

GENERAL LUCIUS CLAY AN PRÄSIDENT KENNEDY, 18. OKTOBER 19611

Es liegt in der Natur der Sache, dass wir uns vor langer Zeit dafür entschieden haben, dass der Zugang nach Berlin kein vitales Interesse darstellt, das einen entschlossenen Rückgriff auf gewaltsame Maßnahmen zu dessen Schutz und Aufrechterhaltung erforderlich machen würde. Da wir uns aus diesem Grund mit dem Bau der Mauer abgefunden haben, müssen wir jetzt freimütig unter uns anerkennen, dass wir dadurch die Tatsache weitgehend akzeptiert haben, dass die Sowjets in Ostberlin ihre unfreiwilligen Untertanen isolieren können, wie sie es zuvor auch in anderen Gebieten getan haben, die unter ihrer effektiven physischen Kontrolle stehen.

AUSSENMINISTER DEAN RUSK AN GENERAL CLAY, 26. OKTOBER 19612

BEZIRK DAHLEM,

WESTBERLIN

SONNTAG, 22. OKTOBER 1961

Der Abend, der die entscheidende Krise des Jahres auslösen sollte, begann ganz harmlos.

E. Allan Lightner jun., als Chef der US-Mission der höchste amerikanische Diplomat in Berlin, trieb seine Frau Dorothy zur Eile an, damit sie nicht zu spät zur Aufführung einer experimentellen tschechischen Theatergruppe kommen würden, die an diesem Tag im anderen Teil der Stadt, in Ostberlin, auftreten sollte.3 Sie hatten über diese Veranstaltung in der Lokalzeitung gelesen. Nach zwei Monaten und neun Tagen ununterbrochenen Drucks nach der Grenzschließung schien es eine willkommene Abwechslung zu sein.

Es war ein frischer Herbstabend im eleganten Westberliner Bezirk Dahlem, wo die Lightners in einer geräumigen Villa wohnten, die noch vor dem Krieg von einem hochrangigen Nazi konfisziert worden war. Ihre Nachbarn bereiteten sich bereits auf den Winter vor. Einige hatten den freien Tag dazu genutzt, das welke Laub der umstehenden Buchen und Eichen von ihrem Rasen zu rechen. Andere hatten ihre Daunenbetten hervorgeholt, um sie auf der Wäscheleine oder dem Balkon auszulüften.

Obwohl Lightner vom Mauerbau überrascht worden war, hatte seine Karriere keinen Schaden erlitten. Kein Auslandsposten war angesehener als dieser direkt an der Nahtstelle des Kalten Kriegs. Wie viele Diplomatengattinnen dieser Zeit identifizierte sich Dorothy mit dem Amt ihres Mannes und seiner privilegierten Stellung. Ihr Hauspersonal hielt sie für übermäßig anspruchsvoll und fordernd. Die Lightners genossen von Anfang an ihre Ausflüge in den sowjetischen Sektor der Stadt, wo die besten und berühmtesten Künstler des Ostens auftraten. Seit dem 13. August hatten ihre Besuche jedoch auch eine größere symbolische Bedeutung angenommen. Ostberliner, die die Lightners erkannten, bedankten sich oft bei ihnen, dass sie auch unter diesen Umständen noch kamen.

Lightner wusste, dass ihre Fahrt in den Ostteil der Stadt möglicherweise ereignisreicher als gewöhnlich verlaufen würde.4 In dieser Woche hatte die Grenzpolizei der DDR damit begonnen, die Ausweise alliierter Zivilisten zu kontrollieren. Dieser Schritt war nicht nur eine Verletzung des Vier-Mächte-Status, sondern widersprach auch sowjetischen Anweisungen, deren letzte vom Verteidigungsminister Marschall Rodion Malinowski höchstpersönlich stammte, dass die DDR an den Grenzprozeduren ohne sowjetische Erlaubnis nichts ändern durfte.

Offenbar hatte Ulbricht diesen Schritt von Moskau aus gebilligt, wo er gerade über den Inhalt der Chruschtschow-Rede auf dem XXII. Parteitag vor Wut schäumte.5 Während Kennedy die Ansprache des Sowjetführers für zu säbelrasselnd gehalten hatte, war Ulbricht über Chruschtschows Entscheidung empört, den Dezembertermin für den Abschluss eines Friedensvertrags fallenzulassen. Nach Ulbrichts Ansicht hatte Chruschtschow nach alter Gewohnheit in der Berlin-Frage wieder einen schwankenden Kurs auf Kosten der DDR eingeschlagen. In seiner eigenen Parteitagsrede hatte Ulbricht drei Tage später den Vertrag als eine »Aufgabe von höchster Dringlichkeit« bezeichnet. Ulbricht brauchte diesen Vertrag, um seinen Triumph vom August zu festigen, indem er seine Herrschaft über Ostberlin ausdehnte und gleichzeitig den Westteil der Stadt isolierte und entmutigte.

Aber Worte hatten im Umgang mit Chruschtschow noch nie Wirkung gezeigt. Darum weitete Ulbricht von sich aus die Grenzkontrollen aus. Er nahm an, dass der Westen zwar protestieren, aber nichts dagegen unternehmen würde, nachdem er bereits die viel größere Demütigung durch den Mauerbau hingenommen hatte. Dabei unterschätzte der DDR-Parteichef jedoch die Entschlossenheit des neuesten US-Faktors in der geteilten Stadt: General Lucius D. Clay.

Gemeinsam würden Ulbricht und Clay die erste Konfrontation zwischen den Supermächten hervorrufen, die ihre Herren in Moskau und Washington weder gewollt noch vorausgesehen hatten. Beide Seiten würden jedoch vermuten, dass die andere diesen Showdown absichtlich herbeigeführt habe.

Von Clay ermutigt, hatte Lightner in dieser Woche die Mitglieder seiner US-Mission angewiesen, sich den neuen DDR-Grenzprozeduren zu widersetzen. 6 Er hatte seinen Mitarbeitern sogar ausdrücklich verboten, solche Kontrollen über sich ergehen zu lassen. Seine eigene Sekretärin hatte nur einen Tag zuvor lieber mit ihrem Auto kehrtgemacht, als ihren Ausweis vorzuzeigen. Lightner und Clay waren wütend, dass der britische Premierminister Macmillan die neuen Kontrollen ohne den geringsten Protest akzeptiert hatte. Sie hielten dies für einen weiteren Beweis der britischen Appeasement-Politik. Londons Befehle an die örtlichen Kommandanten waren eindeutig: Nachdem man sich bereits mit der Mauer abgefunden hatte, war dies kein Kampf, den auszufechten sich gelohnt hätte.

Clay war da ganz anderer Ansicht.7 Wenn Washington der DDR erlaube, weiterhin etwas gegen die Rechte zu unternehmen, die die Westalliierten seit 1945 in dieser Stadt genössen, würden die Vereinigten Staaten seiner Meinung nach die bereits jetzt sehr geschwächte Westberliner Moral weiter untergraben und auch das, was von den alliierten Rechtspositionen noch übrig sei, aufs Spiel setzen. Angesichts der Gespräche, die er vor seiner Ankunft in Berlin in Washington geführt hatte, blieb Clay weiterhin zuversichtlich, dass Kennedy entschlossener war als seine Berater, in Berlin die Stellung zu halten. Allerdings witterten seine Gegner im Augenblick Morgenluft, da sie spürten, dass Clay bei Kennedy der Einfluss fehlte, den er früher unter Truman genossen hatte.

Aus diesem Grund boten die neuen Anmaßungen der DDR Clay eine dreifache Gelegenheit. Zum einen konnte er die neue Entschlossenheit der Vereinigten Staaten in Berlin demonstrieren. Zum anderen konnte er das Selbstvertrauen und die Zuversicht der US-Truppen und der Westberliner stärken, und schließlich konnte er seinen Widersachern in Moskau und Washington beweisen, dass er doch mit Kennedys Unterstützung rechnen konnte.

Da gab es nur ein Problem. Clay selbst war sich nicht sicher, auf wessen Seite sein wankelmütiger Präsident tatsächlich stand.

Im Gegensatz zu Clay betrachtete sich Lightner selbst nicht als kalten Krieger, obwohl er das in Wirklichkeit war.8 Der dreiundfünfzigjährige Princeton-Absolvent verspottete die typischen Intellektuellen aus den Eliteuniversitäten als »Salonbolschewisten«, die auf höchst naive Weise über das »große russische Experiment« des Kommunismus redeten und schrieben. Einmal hatte er gegenüber Dorothy geäußert, dass ein paar Monate in der Sowjetunion genügen würden, um diesen Leuten gründlich ihre Illusionen auszutreiben. Seine Ansichten beruhten teilweise auf eigener Erfahrung. Als junger Diplomat war er in der Sowjetunion stationiert gewesen, bis er 1941 mit den Unterlagen der Botschaft aus dem von der Wehrmacht bedrohten Moskau evakuiert worden war. Danach hatte er mit antikommunistischen Exilanten in Skandinavien zusammengearbeitet, in Londoner Luftschutzkellern neben unerschütterlichen Briten gesessen und an zahlreichen Nachkriegsabkommen mitgewirkt, denen zufolge allerdings zu seinem Bedauern ein Großteil Europas der sowjetischen Herrschaft überlassen worden war.

Lightner erzählte Freunden, dass, wenn Clay am 13. August in Berlin gewesen wäre, das US-Militär die ersten leichteren Befestigungsanlagen niedergerissen hätte. Die Ostdeutschen hätten dann keinesfalls einen Krieg riskiert, um sie wiederaufzubauen.9 Er unterstützte Clays Argument, dass sich die Vereinigten Staaten kein weiteres Nachgeben leisten könnten. Allerdings befürchtete er, dass Clay sich nicht gegenüber den US-Strukturen in Berlin durchsetzen könnte, die viel bürokratischer waren als die, mit denen er sich im Jahr 1948/49 auseinandersetzen musste. Lightner selbst wusste das aus erster Hand, da er zwei Befehlsketten über sich hatte. Er war gleichzeitig die Nummer zwei von General Watson in Berlin und von Botschafter Dowling in Bonn.

Wie es das Schicksal wollte, hielt die DDR-Grenzpolizei an diesem Abend Lightners Volkswagen an, als dieser um die erste der drei niedrigen rot-weißen Betonbarrieren des Grenzübergangs Friedrichstraße herumgekurvt war, von denen zwei vom linken und eine vom rechten Straßenrand in die Fahrbahn hineinragten.10 Gemäß der erhaltenen Vorschrift weigerte sich Lightner, den DDR-Beamten seine Papiere zu zeigen, und bestand darauf, mit einem sowjetischen Offizier zu sprechen. Meistens winkten die DDR-Grenzposten amerikanische Diplomaten dann durch. Jetzt hatte der Polizist offensichtlich den strikten Befehl, niemanden wie Lightner mehr durchzulassen. Da es Sonntag sei, könne er auch keinen sowjetischen Verantwortlichen erreichen. Er bestand also darauf, dass Lightner ihm seinen Ausweis zeigte, sonst müsse er umkehren.

Lightner weigerte sich erneut. Er wurde dabei von seiner Frau Dorothy unterstützt, die den Grenzpolizisten vom Beifahrersitz aus über das Vier-Mächte-Statut belehrte. In den nächsten fünfundvierzig Minuten wurden die Gemüter immer erhitzter. Man schrie sich an und tauschte wütende Argumente aus, ohne dass ein sowjetischer Offizieller erschien. Jetzt hielt Lightner die Zeit für ein entschlossenes Handeln gekommen. Nachdem er von seinem speziellen Autotelefon aus Clay alarmiert hatte, bereitete er sich darauf vor, seine Durchfahrt zu erzwingen. Obwohl er wusste, dass die Grenzpolizisten aufgrund eines Befehls verpflichtet waren, auf flüchtende Landsleute zu schießen und dabei notfalls auch deren Tod in Kauf zu nehmen, war er sich sicher, dass sie so etwas bei einem US-Diplomaten, der ihren Sektor betreten wollte, nicht wagen würden. Immerhin wäre dies ein kriegerischer Akt gewesen.

»Hören Sie«, sagte Lightner zu dem Polizisten, der immer noch neben seinem Auto stand, »es tut mir leid, aber ich mache jetzt Gebrauch von dem Recht der Alliierten, alle Sektoren von Berlin betreten zu dürfen.«11

Er ließ den Motor aufheulen.

»Machen Sie Platz! Wir fahren jetzt durch!«

Lightner gab Gas und zwang einige Grenzpolizisten, die vor dem Wagen standen, zur Seite zu springen. Allerdings konnte der VW nur ganz langsam um die Betonsperre herumkurven, sodass die hinterherhetzenden Grenzbeamten ihn bald eingeholt hatten und zum Anhalten zwangen. Dann umringten sie das Auto.

Einer schrie wütend: »Sie können hier bis zum Morgen warten, dass ein Russe auftaucht! Falls überhaupt einer kommt!«

Im Hintergrund begann Clay gleichzeitig eine militärische Reaktion in Gang zu setzen. Er befahl einem Zug der 2. Kampfgruppe, von der McNair-Kaserne in Lichterfelde mit zwei leichten Schützenpanzern die 16 Kilometer zum »Checkpoint Charlie«, wie der Übergang Friedrichstraße inoffiziell genannt wurde, hinüberzufahren. Vier M-48-Panzer, die mit schwerem Räumgerät ausgestattet waren, folgten ihnen unmittelbar als Deckung und Verstärkung. Um die Operation zu leiten, hatten sich Clay und der US-Stadtkommandant von Berlin, General Watson, in das als »Bunker« bekannte Operationszentrum für den Ernstfall zurückgezogen, das genau für ein solches Ereignis im Keller des US-Konsulats in der Clayallee eingerichtet worden war. Obwohl es ursprünglich im Jahr 1936 als Sitz des Luftgaukommandos III der Luftwaffe des Dritten Reichs gebaut worden war, hatte das Gebäude Clay bereits während der Berliner Luftbrücke als Hauptquartier gedient. Jetzt würde es eine weitere wichtige Rolle spielen.

Unterdessen beobachtete der US-Kommandant der Militärpolizei, Oberstleutnant Robert Sabolyk, mit dem Feldstecher die Vorgänge am Checkpoint Charlie von seiner hölzernen weißen Militärpolizeibaracke aus, die etwa 100 Meter von den Geschehnissen entfernt lag. Er hatte den Befehl bekommen, die Lage unter Kontrolle zu halten, bis Verstärkung eintreffen würde. Jetzt sprang der ehemalige Collegeboxer in seinen Stabswagen, gab Gas, kurvte um die erste Barriere herum, dann in weitem Bogen um die zweite und hielt schließlich direkt hinter Lightners Volkswagen mit quietschenden Bremsen an. Dabei hätte er beinahe die in schwarzen Stiefeln steckenden Beine einiger Grenzpolizisten amputiert, die beiseitespringen mussten und nun heftig protestierten.

Etwa zur gleichen Zeit rumpelten vier amerikanische Panzer bis zu der durch einen dicken weißen Farbstreifen markierten Grenzlinie zwischen West-und Ostberlin vor.12 Ein weiterer Militärpolizist rannte von der Kommandobaracke zu Dorothy Lightners Autotür hinüber und bat sie höflich, den stecken gebliebenen VW zu verlassen. Sie weigerte sich jedoch, von der Seite ihres Mannes zu weichen.

Der Militärpolizist ging zu seiner Baracke zurück, nur um einige Minuten später wiederzukommen. »Es tut mir leid, aber General Clay befiehlt Mrs Lightner auszusteigen«, sagte er mit lauter Stimme.

Danach beugte er sich zu ihrem Mann hinunter und flüsterte ihm zu: »Wir beabsichtigen eine Operation, in die wir Mrs Lightner lieber nicht hineinziehen wollen.«

Sobald der Militärpolizist sie in den Westen zurückgeführt hatte, pflanzten zwei Infanterietrupps von je vier Mann ihre Bajonette auf ihre M-14-Gewehre auf und bezogen auf beiden Seiten der Friedrichstraße Stellung. Als sie sahen, dass außerdem noch vier US-Panzer ihre Kanonen direkt auf sie gerichtet hatten, wichen die Grenzpolizisten zurück. Lightner schaltete in den ersten Gang und fuhr ganz langsam an, während ihn die beiden Infanterietrupps links und rechts flankierten. Nachdem sie die letzte Betonbarriere passiert und damit erfolgreich das DDR-Gebiet betreten hatten, fragte der Zugführer Lightner, ob sie hier anhalten sollten.

»Nein«, antwortete der Diplomat.

Zum ersten Mal seit dem Krieg war eine voll bewaffnete, kampfbereite Infanterieeinheit der US-Besatzungstruppen in den sowjetischen Sektor einmarschiert. Um das für alle Alliierten weiterhin geltende Recht auf freie Bewegung in ganz Berlin noch einmal zu betonen, fuhr Lightner zwei Blocks weiter bis zur nächsten Kreuzung nach Ostberlin hinein. Dort wendete er und fuhr zurück, während ihm die ganze Zeit die US-Wachmannschaft Deckung gab.

Als er sicher im amerikanischen Sektor zurück war, entschloss er sich, dieselbe Prozedur noch einmal durchzuführen, um seine Position endgültig klarzumachen. Inzwischen hatte sich die Kunde von dieser Konfrontation in Windeseile durch ganz Berlin verbreitet. Reporter und Fotografen versammelten sich vor dem Grenzübergang, um jede Bewegung dort genau zu verfolgen. Während ihm das Herz bis zum Hals schlug, sprang Albert Hemsing auf Lightners Beifahrersitz. Der vierundvierzigjährige gebürtige Deutsche war Leiter der US-Informationsabteilung in Berlin. Nach dem Krieg hatte er in Paris im Rahmen des Marshall-Plans in einer Einheit gearbeitet, die Filme zur Unterstützung der europäischen Wiederaufbaumaßnahmen drehte. Ein solches Abenteuer wie an diesem Abend hatte er noch nie erlebt. Die Grenzpolizisten würden später behaupten, sein Atem habe nach Alkohol gerochen.

Als die DDR-Grenzbeamten Lightner erneut in den Weg traten, gab er den hinter ihm aufgestellten Trupps durch das heruntergelassene Autofenster das Zeichen, zu ihm aufzuschließen. Sie eskortierten ihn noch einmal durch die Grenzsperren. Auch dieses Mal gingen ihnen die Grenzpolizisten lieber aus dem Weg. Unterdessen hatte der politische Berater der US-Mission, Howard Trivers, das Oberkommando der sowjetischen Streitkräfte in Karlshorst angerufen und verlangt, dass unverzüglich ein russischer Offizier am Checkpoint Charlie erscheinen solle, um die dortigen Schwierigkeiten zu bereinigen.

Als Lightners VW von seinem zweiten Kurzausflug zurückkam, war tatsächlich ein sowjetischer Vertreter eingetroffen.13 Nachdem er mit den Grenzpolizisten und den Amerikanern gesprochen hatte, entschuldigte sich der Russe dafür, dass die DDR-Beamten Lightners hohe Amtsstellung nicht erkannt hätten. Daraufhin entschloss sich Lightner, die Grenze ein drittes Mal zu überqueren. Diesmal wurde er von einem Zivilfahrzeug der US-Mission begleitet. Die Grenzpolizisten ließen sie durch, die Amerikaner hatten gesiegt.

Die beiden US-Fahrzeuge drehten dann eine kleine Siegesrunde. Sie fuhren die ganze Friedrichstraße hinauf bis zur Allee Unter den Linden, bogen dort nach links ab in Richtung Brandenburger Tor, um dann zum Checkpoint Charlie zurückzukehren. Gegen 22 Uhr traf mit Oberst Lasarew, dem stellvertretenden Leiter der Politikabteilung, ein höherrangiger Repräsentant der sowjetischen Besatzungsmacht ein. Er entschuldigte sich für das Verhalten der DDR-Grenzbeamten. Er erklärte es damit, dass man aus den alliierten Autokennzeichen nicht genau erkennen könne, welche Fahrzeuge zu überprüfen seien und welche nicht. Gleichzeitig protestierte er entschieden gegen das »bewaffnete Eindringen« von US-Truppen nach Ostberlin.

Lightner und seine Frau hatten zwar ihre Theateraufführung verpasst, aber Clay gratulierte ihnen für ihr entschiedenes Auftreten. Am nächsten Morgen verkündete Clay der Presse, dass »jetzt die Fiktion zerstört« worden sei, dass die Ostdeutschen dafür verantwortlich seien, wenn Westalliierten der Zugang nach Ostberlin verweigert würde.

Sein Sieg währte allerdings nur kurz. Noch am selben Morgen veröffentlichte die DDR-Regierung einen amtlichen Erlass, in dem festgelegt wurde, dass künftig alle Ausländer mit Ausnahme von alliierten Soldaten in Uniform ihre Papiere vorzeigen müssten, wenn sie das »demokratische« Berlin betreten wollten. Die DDR-Presseagentur ADN verdammte das Ereignis von Sonntagabend als »Grenzprovokation«, die von einem unbekannten Zivilisten (Lightner) und einer unbekannten Frau (Dorothy) begangen worden sei, denen sich später noch ein Betrunkener (Hemsing) hinzugesellt habe.

Als der DDR-Rundfunk die Namen der beteiligten Amerikaner erfuhr, feixte er in einer englischsprachigen Sendung, die für US-Soldaten bestimmt war, auf recht unflätige Weise: »Es wird lange dauern, bis der Gesandte Lightner seine Freundin wieder einmal ausführt und versucht, es mit ihr übers Wochenende in Ostberlin zu treiben.«14

Drüben in Washington war Kennedy jedoch gar nicht erfreut. Der Präsident versuchte gerade, neue Verhandlungen mit den Sowjets in die Wege zu leiten, und nicht, eine neue Konfrontation zu provozieren. »Wir haben ihn [Lightner] nicht nach Berlin geschickt, damit er in Ostberlin in die Oper geht«, war sein Kommentar. Dabei täuschte er sich nicht nur im Veranstaltungsort, sondern übersah auch die Tatsache, dass Lightner nur die Richtlinien von Kennedys eigenem »persönlichen Vertreter« in Berlin befolgt hatte.15

Zur selben Zeit musste sich Kennedy noch mit einem anderen Problem auseinandersetzen. Nur vier Tage zuvor hatte ihm Clay seinen Rücktritt angeboten, wenn man ihm nicht einen wirksameren Einsatz erlauben wolle. Der US-Präsident konnte ein politisches Erdbeben nur verhindern, wenn er Clay mehr Spielraum ließ.

HAUPTOUARTIER DER US

ARMY, CLAYALLEE, WESTBERLIN

MITTWOCH, 18. OKTOBER 1961

Die zunehmende Frustration hatte General Clay dazu gebracht, in seinem ersten persönlichen Brief, den er seit seiner Rückkehr nach Berlin an John F. Kennedy schrieb, seinen Rücktritt anzubieten.

Der Nationale Sicherheitsberater Bundy hatte den US-Präsidenten bereits bei Clays Ernennung gewarnt, dass er damit »eine weitere MacArthur-Truman-Affäre« riskiere. Er spielte damit auf Trumans politisch verheerende Entscheidung an, General MacArthur zu feuern, nachdem dieser öffentlich der Politik seines Präsidenten im Korea-Krieg widersprochen hatte.16 MacArthur wollte damals China bombardieren, und Bundy nahm jede Wette an, dass Clay in Berlin aggressiver auftreten wollte als der US-Präsident, und zwar zu einer Zeit, da die Kennedy-Administration erwog, Chruschtschow größere Zugeständnisse hinsichtlich Berlins zu machen.

Obwohl Clay in seinem Brief einen weit lautloseren Rücktritt als den von MacArthur anbot, muss er gewusst haben, dass die Gründe für seinen Abschied von Berlin ziemlich sicher durchsickern würden.17 Dies würde Kennedys Kritiker noch weiter aufbringen und die Berliner noch mehr entmutigen.

Clay entschuldigte sich bei Kennedy zunächst für die Länge seines Briefes, der 1791 Wörter umfasste, und für die Tatsache, dass er ihm nicht schon früher geschrieben habe. Er erklärte das damit, dass die vielen anderen Ereignisse, mit denen er seit seiner Ankunft in Berlin konfrontiert gewesen sei, es nicht wert waren, einem Präsidenten vorgelegt zu werden.

Aber dann kam er zu seinem eigentlichen Anliegen, als er dem Präsidenten schrieb: »Wir müssen uns unbedingt das Vertrauen der Berliner bewahren. Sonst wird die Flucht von Kapital und angesehenen Bürgern unsere Stellung hier zerstören, und der Verlust an Vertrauen in uns würde sich in der ganzen Welt ausbreiten.« Laut Clay scherten sich die Berliner kaum um das Verhalten der Franzosen und Briten, »aber wenn wir versagen, macht es ihnen Angst«.

Clay nahm wieder einmal kein Blatt vor den Mund. Er kritisierte indirekt Kennedys Umgang mit der Grenzabriegelung vom 13. August, der man sich seiner Ansicht nach ohne allzu große Risiken hätte widersetzen können. »Natürlich glaube ich nicht, dass wir einen Krieg hätten beginnen sollen, um den Mauerbau zu verhindern«, schrieb er, fuhr dann jedoch fort: »Aber zumindest hätten wir an einigen Stellen die Grenzen mit unbewaffneten Lastwagen überschreiten können. Diese begrenzte Aktion hätte vielleicht die Mauer verhindert.«

Allerdings machte Clay weniger Kennedy als seinen Berliner Untergebenen Vorwürfe. »Ich war verblüfft, dass niemand hier eine solche spezielle Aktion vorgeschlagen hat.« Er kritisierte die risikoscheue Kultur, die sich unter den amerikanischen höheren Dienstgraden in Berlin breitgemacht habe. »Es braucht nur ein paar Ablehnungen, um unabhängiges Denken und positive Vorschläge im Keim zu ersticken«, gab er zu bedenken. Es bereite ihm Sorgen, dass Kennedy keinen Zugang zu unabhängigeren Ansichten wie seiner eigenen habe. Selbst »ein so fähiger Kommandeur wie General Lauris Norstad« (der Oberkommandierende des strategischen NATO-Kommandos Europa) sei von der Zögerlichkeit der Verbündeten angesteckt worden.

Dann kam Clay auf den Punkt: auf die »dringende Notwendigkeit, der Beeinträchtigung unserer Rechte« durch die DDR ein Ende zu setzen, »während sich die sowjetischen Kräfte im Hintergrund halten«. Er mochte es ganz und gar nicht, dass das Oberkommando der US-Streitkräfte in Europa seine Empfehlung, die Vereinigten Staaten sollten auch auf kleinere Zwischenfälle reagieren, »ohne Federlesen verworfen« habe. Er forderte den Präsidenten auf, ihm größere Vollmachten zu erteilen, um solchen Herausforderungen wie den DDR-Grenzkontrollen entgegenzutreten, deren Gesamtwirkung ernster sei, als es Kennedys außenpolitischen Beratern bewusst sei.

Der General schrieb mit der Selbstsicherheit eines Mannes, der wusste, dass er durch dieselbe direkte Kommunikation mit einem Präsidenten schon einmal Geschichte geschrieben hatte. »Wenn wir richtig und prompt reagieren sollen«, schrieb er, »muss der örtliche Kommandant im Ernstfall die Vollmacht haben, mit meinem Rat und meiner Zustimmung sofort im ganzen Umfang der Autorität zu handeln, die Sie unseren Militärkommandos in Europa zugewiesen haben.«

Clay wollte also, dass Kennedy den Berliner Stadtkommandanten General Watson von den Zwängen befreite, die ihm General Clarke in Heidelberg und General Norstad in Paris auferlegt hatten. Er erkannte zwar an, dass die Vereinigten Staaten die Lage in Berlin nicht militärisch ändern könnten, fügte jedoch hinzu: »Wir können Berlin verlieren, wenn wir nicht ein gewisses Risiko eingehen und auch einmal Gewalt anwenden. […] Wir könnten ganz leicht in einen Krieg hineingedrängt werden, wenn wir es nicht vor Ort klarmachen, dass wir den Gefahrenpunkt erreicht haben.«

Clay verteidigte dann die Aktionen, die er bisher unternommen hatte, von denen er wusste, dass sich Kennedys Berater gegen sie ausgesprochen hatten. Dazu gehörten vor allem die Befreiung der Flüchtlinge aus Steinstücken und die Militärpatrouillen auf der Autobahn. Er bestand jedoch darauf: »Diese wenigen, ganz einfachen Aktionen von unserer Seite haben die Spannungen hier vermindert und in Westberlin das Vertrauen in uns gefestigt.« Er versuchte, dem Präsidenten klarzumachen, dass die Vereinigten Staaten ihr Recht auf freie Durchfahrt am Checkpoint Charlie unbedingt verteidigen müssten, und zwar nicht um ihrer selbst willen, sondern weil die Westberliner ganz genau hinschauten. Aus diesem Grund schicke er »jeden Tag so viele Fahrzeuge durch wie möglich«.

Obwohl ihn der US-Präsident nicht dazu aufgefordert hatte, legte er Kennedy einen militärischen Einsatzplan für den Fall sowjetischer Blockademaßnahmen vor, wie er es bereits für Truman nach dem sowjetischen Embargo getan hatte: »Wenn wir auf der Autobahn [nach Berlin] angehalten werden, müssen wir meiner Meinung nach schnell und von Berlin aus eine kleine Militäreinheit vorschicken, um die Entschlossenheit und die tieferen Absichten [des Feindes] herauszufinden. Wenn unsere Erkundungseinheit von stärkeren feindlichen Kräften angehalten und zum Rückzug gezwungen wird, sollten wir sofort eine Luftbrücke einrichten und gleichzeitig und öffentlich zu wirtschaftlichen Sanktionen und einer Blockade greifen im Versuch, die Sowjets zum Handeln zu zwingen. Wenn man diese Schritte in einem Zug ergreift, wird es in Westberlin keine Panik geben. Wir könnten Ihnen dadurch die Zeit verschaffen, in aller Ruhe und nach reiflicher Überlegung die ultimative Entscheidung zu treffen.«

Wenn Clay von der »ultimativen Entscheidung« sprach, würde Kennedy ganz genau wissen, dass er damit den Nuklearkrieg meinte. Clay schrieb kühl: »Sollte unsere Erkundungsmission mit der Tötung oder Gefangennahme der daran beteiligten Kräfte enden, ist es natürlich offensichtlich, dass die sowjetische Regierung Krieg will.«

Gegen Ende versprach Clay, künftig kürzere Briefe zu schreiben. Er betonte, dass er sich geehrt fühle, Kennedy als Mann vor Ort in Berlin dienen zu können, fügte aber hinzu: »Mir ist jedoch bewusst, dass keiner so richtig weiß, was das bedeutet.« Er warnte Kennedy, dass, »wenn es mir nicht gelingen sollte, in dieser Eigenschaft hier positiv und entschlossen zu handeln, dies als Ihre Absicht angesehen werden wird … Ich glaube nicht, dass Sie mich hergeschickt haben, damit ich hier in einem Vakuum lebe, und ich weiß, dass ich hier nicht wirklich von Nutzen bin, wenn man es für richtig hält, in Berlin äußerst vorsichtig aufzutreten« (Hervorhebung des Autors).

Direkt danach bot der General seinen Rücktritt an.18 In seiner aktiven Militärzeit genoss Clay den Ruf, hin und wieder mit seinem Rücktritt zu drohen. In fast allen Fällen hatte das seinen Zweck erfüllt. Clay hatte herausgefunden, dass ein Rücktrittsgesuch manchmal der einzige Weg war, um die Aufmerksamkeit seiner Vorgesetzten auf sich zu lenken.

Ab jetzt wog Clay jedes Wort ab. Er wollte die Loyalität eines Soldaten gegenüber seinem Oberbefehlshaber wahren, gleichzeitig aber die Frage stellen, wie und ob er diesem unter den gegebenen Umständen weiterhin effektiv dienen könne. »Ich sollte noch hinzufügen, dass ich nicht hierhergekommen bin, um Ihre Probleme zu vergrößern, und dass ich gern, wenn nötig, auf meinen Posten hier verzichte. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich es nie dulden würde, in diesen kritischen Zeiten zu einer umstrittenen Person gemacht zu werden. Wenn Sie entscheiden sollten oder ich Ihnen mitteilen müsste, dass ich hier nicht mehr von Nutzen bin, würde ich mich nur in einer Art und Weise zurückziehen, die Ihre Zustimmung fände. Auf keinen Fall würde ich die Probleme hier vergrößern.«

Darauf folgten die Grußzeilen und die Unterschrift:

»Hochachtungsvoll,

Immer der Ihre,

Lucius D. Clay

General a.D.

US-Armee«

PARIS

MONTAG, 23. OKTOBER 1961

Auf Anweisung Kennedys hatte der US-Botschafter in Paris, General James M. Gavin, ein Treffen mit Charles de Gaulle vereinbart, um auf den Brief des französischen Präsidenten zu antworten, den Kennedy zwei Tage früher mit beträchtlicher Irritation gelesen hatte.

In einer Zeit, in der Kennedy gern eine gemeinsame Front aller Verbündeten gesehen hätte, die seinen Wunsch teilten, Moskau zu neuen Berlin-Gesprächen zu bewegen, war de Gaulle zu seinem unbequemsten Alliierten geworden, der jetzt auch mehr und mehr Bundeskanzler Adenauer zu sich herüberzog.19 De Gaulle hatte sich sogar geweigert, an den vorbereitenden Besprechungen zwischen den USA, Großbritannien und der Bundesrepublik über die Möglichkeiten neuer Verhandlungen mit den Sowjets teilzunehmen. Kein gutes Zureden und kein Umwerben schienen ihn von seiner Verweigerungshaltung abbringen zu können.

De Gaulle hatte die Gespräche zwischen Rusk und Gromyko missbilligt, die seines Erachtens viel zu früh nach der Grenzabriegelung stattgefunden hatten. Er meinte, sie hätten den Eindruck erweckt, dass die Vereinigten Staaten Berlins dauerhafte Teilung akzeptieren würden und bereit seien, mit Moskau über eine Anerkennung dieses Status zu reden. Außerdem hegte er die Besorgnis, dass Kennedy sich sogar bereiterklären könnte, über die weitere Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland im NATO-Bündnis zu verhandeln.20 Für den französischen Staatschef würde jedes Gespräch mit Chruschtschow nur mit weiteren Konzessionen enden, die das politische Gleichgewicht in Europa negativ verändern würden. Außerdem würde es »in den Ländern unseres Bündnisses, vor allem in Deutschland, zu einer nur schwer einzugrenzenden psychologischen Demoralisierung führen und könnte die Sowjets zu weitergehenden Schritten ermutigen«.

In seinem Brief hatte de Gaulle auf die väterliche Wärme verzichtet, die er während Kennedys Paris-Besuch unmittelbar vor dem Wiener Gipfel noch gezeigt hatte. Seine Sprache war klar und hart: »Herr Präsident, mehr denn je bin ich heute der Ansicht, dass man folgenden politischen Kurs wählen sollte: Man sollte sich davor hüten, über die Änderung des Status quo in Berlin und der gegenwärtigen Situation in Deutschland nachzudenken. Demzufolge sollte man auch nicht darüber verhandeln, solange die Sowjets nicht von einseitigen Aktionen absehen und mit ihren Drohungen aufhören.«

So harsch dieser Brief auch sein mochte, passte er doch gut zu dem konfrontativen Ton, den sich de Gaulle nach dem 13. August gegenüber Kennedy angewöhnt hatte.21 Erst zwei Wochen vorher hatte Kennedy den französischen Präsidenten gebeten, ihm dabei zu helfen, die Dritte Welt gegen den Kommunismus zu beeinflussen. Außerdem hatte er Frankreich um Unterstützung ersucht bei seinen Bemühungen, Moskau zu neuen Berlin-Verhandlungen zu bewegen.

De Gaulle lehnte Kennedys Bitte um Hilfe in der Dritten Welt rundweg ab. Er meinte, den Entwicklungsländern fehle eben die Last der Verantwortung, die der Westen zu tragen habe. »In den meisten Fällen haben sie sich bereits entschieden, und Sie wissen, in welche Richtung diese Entscheidung geht.« Danach machte de Gaulle auch keinen Hehl aus seiner Ablehnung neuer Verhandlungen mit den Sowjets. Als Gründe nannte er »die Drohungen, die sie gegen uns ausstoßen, und ihre ständigen Verstöße gegen die Abmachungen, die wir mit ihnen haben«.

Der französische Präsident warnte Kennedy, dass Verhandlungen so kurz nach dem Mauerbau von den Sowjets als »Zeichen unserer Kapitulation« betrachtet werden würden, was für die NATO ein schwerer Schlag wäre. Chruschtschow würde die Gespräche nur dazu nutzen, um den Druck auf die Berliner zu erhöhen.

Trotz der zwei Monate langen diplomatischen Bemühungen der Vereinigten Staaten, de Gaulle doch noch für die eigenen Positionen zu gewinnen, zu denen auch Kennedys persönliche Briefe gehörten, verhärtete sich die Einstellung des französischen Staatspräsidenten nur noch weiter.22 Am 14. Oktober hatte Kennedy de Gaulle informiert, dass er mit Moskau einen »Durchbruch« erzielt habe. Chruschtschow habe sich nämlich bereiterklärt, über Berlin direkt mit den Westalliierten zu verhandeln und ihnen nicht zuzumuten, sich mit der DDR auseinanderzusetzen. Kennedy schrieb, er hoffe, Mitte November ein Treffen der alliierten Außenminister organisieren zu können, um sich auf die neuen Berlin-Verhandlungen mit Moskau vorzubereiten. Der US-Präsident versicherte de Gaulle: »Wir haben nicht die Absicht, aus Berlin abzuziehen. Auch werden wir in keiner Verhandlung auf unsere Rechte verzichten. « Er sei jedoch der Ansicht, dass die Verbündeten keine diplomatischen Bemühungen scheuen sollten, um in Berlin einer »großen, dramatischen Krise« vorzubeugen. Er wolle jedoch auch, dass sich die Alliierten auf klare Ziele einigten und »vor der ultimativen Konfrontation« militärische Vorbereitungen träfen.

De Gaulle spottete über Kennedys Behauptung, dass Chruschtschow bezüglich der DDR irgendwelche Konzessionen gemacht habe. Außerdem hielt er Kennedys Kriegsangst für völlig unbegründet. »Chruschtschow macht nicht den Eindruck, als ob der Kreml wirklich bereit sei loszuschlagen. Ein Raubtier auf dem Sprung wartet nicht lange ab.«

Nach diesem Vorspiel wusste Botschafter Gavin, dass ihm an diesem 23. Oktober ein schwieriges Treffen bevorstehen würde. Kennedy hatte ihn für den Job in Paris ausgewählt, weil er einer der wenigen verfügbaren Männer war, die de Gaulle wegen ihrer militärischen Verdienste respektierte. Im Zweiten Weltkrieg war er der jüngste Generalmajor gewesen, der eine Division befehligte. Seine Männer hatten ihn »Jumping Jim« getauft, weil er bereit war, mit seinen Fallschirmjägern auch in Kampfsituationen abzuspringen.23

Trotzdem behandelte de Gaulle ihn heute mit seiner charakteristischen Herablassung. Er teilte ihm mit, er werde zwar nichts gegen Kennedys Novembertreffen der Alliierten unternehmen, aber Franzosen würden daran keinesfalls teilnehmen.24

Gavin fragte dann de Gaulle, ob er es nicht doch für besser hielte, teilzunehmen und in einer gemeinsamen alliierten Front »unsere Absicht klarzumachen, zu Kampfhandlungen zu greifen«, wenn die Sowjets ihren gegenwärtigen Kurs beibehielten.

De Gaulle antwortete, die Sowjets hätten seiner Meinung nach zwei Optionen und keine von diesen erfordere irgendwelche Verhandlungen: Entweder die Sowjets wollten keinen weltweiten Krieg oder gar Nuklearkrieg, wovon er ausgehe, dann gebe es keine Eile, mit ihnen zu sprechen; oder sie wollten einen Krieg. In diesem Fall sollten die Alliierten jedoch erst recht Gespräche verweigern, da sie sonst »unter direkter Bedrohung verhandeln würden«.

»Man kann mit Leuten keine tragfähigen Abkommen schließen, die einen bedrohen«, meinte de Gaulle. Um diesen Punkt endgültig klarzulegen, führte er noch einmal aus, dass die Alliierten nicht mit den Sowjets verhandeln könnten, »nachdem diese uns mit der Atombombe gedroht, in Berlin eine Mauer gebaut, ständig mit dem Säbel gerasselt und mit der Unterzeichnung eines Friedensvertrags mit der DDR gedroht haben, ohne zu versprechen, uns den Zugang nach Berlin zu garantieren«. Sein Rezept dagegen lautete: »Wenn sie Gewalt anwenden, werden wir dasselbe tun und schauen, was dann passiert. Jede andere Haltung würde nicht nur Deutschland, sondern uns alle teuer zu stehen kommen.«

Wie seine Vorgänger im Weißen Haus verlor Kennedy allmählich die Geduld mit de Gaulle, der nur allzu bereit war, das Leben von Amerikanern in einer Auseinandersetzung über Berlin zu riskieren. Kennedys Frustrationen waren nur zu verständlich. Er musste sich mit den unberechenbaren Sowjets, unkooperativen Verbündeten und jetzt zudem mit einem pensionierten General in Berlin herumschlagen, der nach seinen ganz eigenen Regeln spielte und sich nun auch noch in die Diplomatie einmischte.

HAUPTQUARTIER DER US

ARMY, CLAYALLEE, WESTBERLIN

DIENSTAG, 24. OKTOBER 1961

Von dem Erfolg seiner Militäreskorten ermutigt, entschied sich Clay, es sei nun an der Zeit, Washington darüber zu belehren, wie man eine Verhandlungsinitiative mit militärischem Muskelspiel begleiten könnte. Er fasste seine diesbezüglichen Überlegungen in einem Telegramm an Außenminister Rusk zusammen, der bekanntermaßen einer seiner wichtigsten Gegner in Washington war.25

Clay meinte darin, er stimme mit Rusks Ansicht überein, dass das Vorzeigen von Ausweisen an DDR-Grenzübergängen für sich genommen noch keine »sehr wichtige Angelegenheit« sei. Trotzdem bestand er darauf, dass die Vereinigten Staaten das unterbinden müssten. Er schrieb Rusk, indem er seine Botschaft an US-Präsident Kennedy wiederholte: »Meiner Meinung nach können wir es uns nicht leisten, dass man uns vor und ohne Verhandlungen eines unserer verbliebenen Rechte beraubt, da wir sonst in diese Verhandlungen nur noch mit den Rechten gehen würden, für deren Aufrechterhaltung wir notfalls auch Gewalt anwenden müssten.«

Aus diesem Grund »empfahl« er Rusk »dringend«, den russischen Botschafter zu sich zu bestellen und ihm mitzuteilen, dass die Vereinigten Staaten die neuen ostdeutschen Grenzbestimmungen ablehnten und deshalb keine Berlin-Gespräche mit den Russen aufnehmen würden, bis die DDR ihren Erlass zurückgenommen hätte. Dies werde die amerikanische Stellung in Berlin verbessern, Chruschtschows Bereitschaft zu Verhandlungen auf den Prüfstand stellen und die amerikanische Einstellung zu Berlin-Gesprächen den kompromissloseren Ansichten Frankreichs und der Bundesrepublik näherbringen.

Clay argumentierte gegenüber Rusk, dass es vielversprechender sei, den Grenzkonflikt sofort als diplomatisches Druckmittel zu verwenden, statt seine bewaffneten Eskorten fortzuführen. Ihm war nämlich durchaus bewusst, dass er es schließlich mit einer riesigen konventionellen Überlegenheit der Sowjets zu tun haben würde. Aus diesem Grund kündigte er auch an, dass er seine Machtproben am Checkpoint Charlie jetzt nach einem einzigen Tag wieder einstellen werde, damit Rusk den Weg der Diplomatie beschreiten könne, den Clay nach eigener Ansicht möglich gemacht hatte.

»Wir werden heute auf einen Test an der Friedrichstraße verzichten und Ihre Meinung zu diesen Empfehlungen erwarten«, schrieb er und fügte dann hinzu: »Spätestens morgen müssen wir jedoch unsere Sondierungsmissionen wieder aufnehmen.«

OVAL OFFICE, WEISSES

HAUS, WASHINGTON, D.C.

DIENSTAG, 24. OKTOBER 1961

Die Mitarbeiter des Weißen Hauses hielten den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Wilhelm Grewe, für das unangenehmste Mitglied des Diplomatischen Corps.26 Humorlos und herablassend hatte Grewe seine Verachtung für die sogenannten »New Frontiersmen« Kennedys so deutlich werden lassen, dass Adenauer selbst ihn dafür getadelt hatte.

Nach Botschafter Gavins gestrigem Fehlschlag, de Gaulle zur Zusammenarbeit zu bewegen, sah Kennedy dem Vormittagstreffen mit Grewe im Oval Office keinesfalls freudig entgegen.27 Er war über die zunehmenden, offenbar aus undichten Regierungsstellen stammenden Berichte in der amerikanischen und europäischen Presse irritiert, dass die Franzosen und Deutschen seinem Wunsch nicht nachkommen würden, eine neue Runde von Berlin-Verhandlungen zu beginnen. Dies musste unbedingt aufhören.

Botschafter Grewe hielt sich gar nicht erst mit unverbindlichem Geplauder auf, sondern sprach sofort Adenauers Sorgen über Kennedys mangelndes Engagement für Westberlin und die deutsche Einigung an. Grewe hatte das trockene Gebaren eines Staatsanwalts. Immerhin war er einer der wichtigsten deutschen Völkerrechtler. Er hatte an den Verhandlungen zur Beendigung des westdeutschen Besatzungsstatuts teilgenommen und entscheidend zur Formulierung der sogenannten Hallstein-Doktrin beigetragen, die festlegte, dass die Bundesrepublik Deutschland mit keinem Land diplomatische Beziehungen aufnehmen oder aufrechterhalten würde, das die DDR anerkannte.

Grewe gab zu verstehen, dass Adenauer bereit sei, einen Krieg zu beginnen, um die Freiheit Berlins zu verteidigen. Um sich darauf vorzubereiten, erhöhe der Bundeskanzler bereits sein Rüstungsbudget und baue die Bundeswehr aus, noch während er seine neue Koalitionsregierung zusammenstelle. Trotzdem mache er sich über Kennedys Pläne einer konventionellen Aufrüstung in Europa Sorgen. Er sei der Meinung, dass »solche Operationen nur dann überzeugend seien, wenn wir bereit wären, ihnen nötigenfalls einen präventiven Atomschlag folgen zu lassen«.

Grewe meinte dann, die Deutschen hätten Angst, dass die größere Konzentration der Verbündeten auf konventionelle Truppen zu einer Lage führen könnte, in der das Fehlen einer klar definierten und glaubhaften nuklearen Abschreckung sowjetische Truppen dazu verleiten könnte, »die Grenze zu überschreiten und einen beträchtlichen Teil der Bundesrepublik zu besetzen«. Er verglich diese Möglichkeit mit der Lage in China im Jahr 1947, als kommunistische Truppen das Festland eroberten. »Die Entscheidung, im Ernstfall auch Atomwaffen einzusetzen, muss den Sowjets ebenso mitgeteilt werden wie die Tatsache, dass die Sowjetunion selbst deren Ziel sein würde«, sagte Grewe.

Kennedy verhehlte nicht seine wachsende Ungeduld über Verbündete, die ihn unbedingt belehren wollten, welche Risiken für Leib und Leben er seinen Landsleuten wegen Berlin zumuten müsse. Er log, als er Grewe mitteilte, er freue sich auf den Besuch Adenauers, der für Mitte November geplant war, und er hoffe, man könne in der Politik gegenüber den Sowjets einen gemeinsamen Nenner finden. Außerdem bedauere er die Andeutungen in Presseberichten, dass beide Seiten sich über die Aufnahme von Gesprächen mit Moskau uneins seien. Tatsächlich wolle er Chruschtschows anscheinend flexibler gewordene Vorstellungen über ein freies Westberlin sondieren. »Ich persönlich würde mich besser fühlen, wenn wir dies tun, bevor wir zu nuklearen Schritten greifen«, gab er Grewe zu verstehen.

Dann beklagte sich Kennedy, dass de Gaulle »offensichtlich meint, jedes Entgegenkommen gegenüber den Sowjets sei ein Zeichen von Schwäche«.

Grewe wusste, dass Adenauer genauso dachte. Wie de Gaulle gefielen Adenauer die Gespräche zwischen Rusk und Gromyko ganz und gar nicht.28 Grewe meinte dann noch, Adenauer sorge sich, dass die USA ihre traditionelle Unterstützung der deutschen Einheit durch ihre De-facto-Anerkennung der DDR, ihre Anregung engerer Kontakte zwischen den beiden deutschen Staaten und ihre fehlende Unterstützung für das Endziel einer deutschen Wiedervereinigung durch freie Wahlen aufgeben könnten.

Genervt von diesen ewig gleichen Klagen erwiderte Kennedy, dass die Vereinigten Staaten und Deutschland in ihrem Umgang mit den Sowjets »nach neuen Ansätzen suchen sollten«. Dann erklärte er Grewe, dass er eine Wiedervereinigung in absehbarer Zukunft nicht für wahrscheinlich halte und auch nicht glaube, dass die Alliierten, was die Lage in Westberlin angehe, völlig unbeweglich bleiben sollten. Er suche nach Wegen, um den gegenwärtigen Status der Stadt zu verbessern. Dafür wolle er Adenauers Hilfe und Unterstützung.

Grewe wusste sehr wohl, wie gering Adenauer Kennedys Glauben an »neue Ansätze« einschätzte. Er führte jedoch lieber de Gaulles Ansicht an, dass es gegenwärtig keine praktikable Möglichkeit einer Verbesserung des Verhältnisses zu den Sowjets gebe, da Moskau im Augenblick nach weiteren Konzessionen strebe, denen sich der Westen unbedingt widersetzen müsse. Dann listete er Kennedy detailliert auf, was die Grenzschließung die Deutschen und Adenauer bisher gekostet habe.

Vor dem 13. August habe es in Berlin täglich im Durchschnitt 500 000 Grenzübertritte von Familien, Freunden und Arbeitern gegeben. Dies habe eine enge Verbindung zwischen den beiden Stadtteilen und ihren Bewohnern hergestellt. Inzwischen sei diese Zahl auf etwa 500 gesunken. Wegen seiner »zurückhaltenden und maßvollen« Reaktion auf den Mauerbau habe Adenauer seine absolute Mehrheit eingebüßt und die Wahl vor etwas über einem Monat beinahe verloren.

Jetzt erinnerte Kennedy Grewe daran, dass die Alternative zu Berlin-Gesprächen mit den Sowjets »die durchaus reale Aussicht auf eine militärische Auseinandersetzung« sei. Die Vereinigten Staaten würden Berlin auf keinen Fall aufgeben. Andererseits wolle er sicher sein, »wenn wir an das Ende des Weges gelangen«, dass sich niemand dann frage, ob sich der Einsatz von Gewalt nicht durch einen größeren Nachdruck auf Verhandlungen hätte vermeiden lassen. Voller Ungeduld gab Kennedy Grewe zu verstehen, dass die Deutschen nicht einfach alle US-Ideen ablehnen könnten, sondern »ihre eigenen Vorschläge, die für sie akzeptabel wären, vorlegen sollten«.

Getroffen meinte Grewe, dass die Bundesdeutschen durchaus nach Wegen suchten, wie sich die Lage in Berlin verbessern ließe. Sie glaubten allerdings nicht, dass dieses Ziel im Moment erreichbar sei. So sei auch die Vorstellung zu verwerfen, die er von einem Mitglied der Kennedy-Administration gehört habe, Berlin zum Sitz des UN-Hauptquartiers zu machen. Man könne eine derart weit hergeholte Idee höchstens als einleitenden Schachzug bei Verhandlungen benutzen.

Nach einem flüchtigen Händedruck kehrte Grewe in seine Botschaft zurück, um von dort Adenauer ein weiteres grimmiges Telegramm zu schicken.

US-AUSSENMINISTERIUM,

WASHINGTON, D.C.

DIENSTAGNACHMITTAG, 24. OKTOBER 1961

Außenminister Rusk war leicht irritiert, dass General Clay ihm unerbetene Ratschläge erteilte, wie man die diplomatischen Beziehungen zu Moskau gestalten sollte, um danach einseitig Einsatzentscheidungen an der Berliner Grenze zu treffen, die mit diesen Vorschlägen zusammenhingen. Im Auftrag von Rusk rief der Leiter der Berlin-Task-Force, Foy Kohler, um 21 Uhr deutscher Zeit Allan Lightner an, um ihn für das Außenministerium zurückzugewinnen und ihn General Clays Einfluss zu entziehen.

In seinem Gespräch mit Lightner sprach sich Kohler gegen Clays Ratschlag aus, dass man den sich entwickelnden Grenzkonflikt bei Verhandlungen mit Moskau als Druckmittel einsetzen sollte. Darüber hinaus erinnerte er den in die Defensive gedrängten Lightner daran, das er Rusk und nicht Clay unterstand. In seinem anschließend verfassten Memorandum für Rusk, in dem er über sein Gespräch mit Lightner berichtete, klagte Kohler: »Die Unterhaltung bestand fast die ganze Zeit aus Ausflüchten.«29

Lightner versicherte Kohler, dass seine Rolle in der Grenzübertrittsaffäre vor zwei Tagen »völlig unerwartet und ziemlich peinlich« gewesen sei. In seinem ganzen Diplomatenleben hatte er noch nie derart viel Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen. Sie reichte von den höhnischen Unterstellungen der kommunistischen Presse, dass er die Grenze überschritten habe, um sich mit seiner Geliebten zu treffen, bis zum überschwänglichen Lob in den Westberliner Zeitungen, dass der oberste Amerikaner in Berlin endlich einmal Rückgrat gezeigt habe.

Kohler scherzte, dass Lightners Name in den USA »über Nacht zu einem Begriff« geworden sei, was im öffentlichkeitsscheuen Außenministerium nicht gerade ein Kompliment war. Viel mehr ärgerte Kohler jedoch, dass Clay die demonstrativen Grenzübertritte ohne Washingtons Erlaubnis wieder eingestellt habe. Kohler nannte das »einen schweren taktischen Fehler«. Er war der Ansicht, dass das letztendliche Erscheinen des sowjetischen Offiziers am 22. Oktober für die Vereinigten Staaten äußerst nützlich gewesen sei. Es habe nämlich bewiesen, dass es weiterhin die Sowjets und nicht die Ostdeutschen waren, die den freien US-Zugang nach Ostberlin garantierten.

Lightner entschuldigte sich bei seinem Vorgesetzten, dass er in der Frage, ob man die Militäreskorten stoppen sollte, »von einer höheren Autorität«, nämlich Clay, überstimmt worden sei. Gleichzeitig wollte er wissen, was Rusk von Clays Vorschlag halte, den sowjetischen Botschafter einzubestellen, um ihn darüber zu informieren, dass die Vereinigten Staaten jede Verhandlung mit der Sowjetunion verweigern würden, bis die DDR ihre erweiterten Grenzkontrollen wieder abgeschafft hätte.

Kohler meinte, man denke über Clays Vorschlag nach. Allerdings spielten bei der Entscheidung, wann und wie man mit der Sowjetunion verhandeln würde, auch noch viele andere Faktoren eine Rolle.

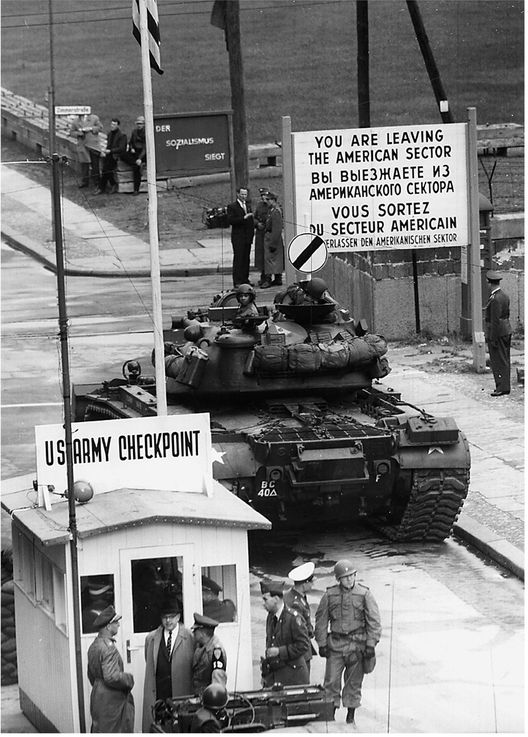

25. Oktober: Der Showdown beginnt. Drei Jeeps mit amerikanischen Militärpolizisten eskortieren am Grenzübergang an der Friedrichstraße ein amerikanisches Fahrzeug nach Ostberlin.

Rusk wolle, dass Clay seine demonstrativen Grenzübertritte »mit sowohl bewaffneten als auch unbewaffneten Eskorten für US-Fahrzeuge« wieder aufnehme, wenn die DDR weiterhin Amerikanern das Recht auf freie Durchfahrt verweigerte.

Damit hatte General Clay die ganz klare Anweisung, seine Eskorten wieder einzusetzen. Der kleine Klaps auf die Hand war jedoch ebenfalls unverkennbar. Rusk wollte, dass er sich aus dem diplomatischen Spiel zwischen den USA und der Sowjetunion heraushielt, da ihn dieses nichts anging. Aus welchem Grund auch immer, unterstützten Clays Vorgesetzte seinen forscheren Kurs, lehnten es jedoch ab, ihn mit einer ebenso forschen Diplomatie zu verknüpfen.

Das Ergebnis konnte nur unglücklich ausfallen.

CHECKPOINT CHARLIE,

WESTBERLIN

FREITAGNACHMITTAG, 27. OKTOBER 1961

Den Oberstleutnant der US Army Vern Pike trieben zwei Sorgen um, als er zu den gegnerischen Panzerkanonen hinüberschaute, seinen grünen Armeehelm zurechtrückte, auf dessen Vorderseite die dicken weißen Buchstaben »MP« prangten, und dann noch einmal sicherstellte, dass sein M-14-Gewehr durchgeladen und entsichert und das Bajonett korrekt aufgepflanzt war.30

Vor allem machte sich der vierundzwanzigjährige amerikanische Militärpolizist um seine zwanzigjährige Frau Renny Sorgen, die mit Zwillingen hochschwanger war. Pike hatte sich dagegen entschieden, sie zum Weihnachtsfest nach Hause zu schicken, da sie nicht so lange getrennt sein wollten, aber jetzt erschien ihm sein Entschluss verantwortungslos. Das war auf seine zweite Befürchtung zurückzuführen. Pike wusste aus seiner Ausbildung, dass sich die Szene, die sich vor ihm auftat, zu einem Krieg ausweiten konnte, vielleicht sogar zu einem Nuklearkrieg, der alles mit sich reißen würde, ihn, seine junge Frau und ihre ungeborenen Zwillinge, gar nicht zu reden von einem Großteil des Planeten. Alles, was es dazu brauchte, war ein einziger nervöser amerikanischer oder sowjetischer Finger am Abzug, dachte er bei sich.

Es war kurz nach 21 Uhr, und zehn amerikanische M-48-Patton-Panzer standen kampfbereit am Übergang Friedrichstraße. Genau gegenüber war etwa hundert Schritte entfernt die gleiche Anzahl sowjetischer T-54-Panzer in Stellung gegangen. Der Showdown hatte einige Stunden früher am Nachmittag begonnen, als US-Panzer zur Grenze gerollt waren, um wie an den beiden vorangegangenen Tagen Militäreskorten Deckung zu geben, die inzwischen fast routinemäßig amerikanische Zivilfahrzeuge nach Ostberlin begleiteten.

Um genau 16:45 Uhr hatten nach einer weiteren erfolgreichen und ohne Zwischenfälle verlaufenen Begleitoperation die US-Kommandanten vor Ort den amerikanischen Panzern befohlen, sich in die Luftwaffenbasis Tempelhof zurückzuziehen. Pike, dessen Militärpolizeizug den Checkpoint Charlie überwachte, machte dann zusammen mit Major Thomas Tyree, dem Kommandanten der Panzereinheit, eine kleine Zigarettenpause. Aus der Wärme der Drogerie an der Ecke Friedrichstraße/Zimmerstraße schauten sie durch das Schaufenster nach Osten. Plötzlich glaubten sie, ihren Augen nicht zu trauen.

»Sehen Sie, was ich sehe?«, fragte Tyree Pike.

»Sir, das sind Panzer!«, erwiderte Pike aufgeregt. »Und es sind nicht unsere. «

Einer von mehreren amerikanischen Panzern fährt am Checkpoint Charlie auf.

Er schätzte, dass sie nicht mehr als 70 bis 100 Meter von ihnen entfernt standen.

Obwohl sie wie ganz neue sowjetische T-54-Panzer aussahen, hatte man ihre nationalen Hoheitszeichen so verschmiert, dass diese nicht mehr zu erkennen waren. Noch mysteriöser war jedoch, dass ihre Besatzungen kennzeichenlose schwarze Uniformen trugen. Wenn dies tatsächlich Sowjetsoldaten sein sollten – und es war schwer vorstellbar, dass sie etwas anderes waren –, wollten sie dies aus irgendwelchen Gründen verhehlen.

»Vern«, sagte Tyree. »Ich weiß nicht, wessen Panzer das sind, aber Sie müssen, verdammt noch mal, sofort nach Tempelhof rausfahren und meine Panzer, so schnell es geht, zurückholen.«

»Jawohl, Sir«, sagte Pike und schaute auf die Uhr. Die US-Panzer waren erst vor zehn Minuten losgerollt. Es würde also nicht lange dauern, bis er sie eingeholt hätte. Er sprang in seinen Militärpolizeiwagen, einen weißen Ford, und raste mit heulender Sirene durch den freitagnachmittäglichen Berufsverkehr. Auf dem Dach drehte sich sein »Kaugummiautomat«, wie er sein Signallicht nannte. Schließlich holte er die Panzer ein, als sie gerade an ihrem Stützpunkt angekommen waren.

Pike schrie aus dem Fahrerfenster zum Führungspanzer hinüber, der von seinem Berliner Nachbarn, Hauptmann Bob Lamphir, befehligt wurde: »Sir, es gibt Probleme am Checkpoint Charlie. Folgen Sie mir. Wir müssen so schnell wie möglich dorthin zurückkehren!«

»Whoopee!«, schrie Lamphir. Dann befahl er allen Panzern, umzukehren und zurück zur Grenze zu fahren. Pike erinnerte sich noch viele Jahre später an das eigenartige Hochgefühl, das sich trotz oder wegen der drohenden Gefahr seiner bemächtigte. »Hier sind wir um fünf Uhr mitten im Nachmittagsberufsverkehr an einem Oktoberfreitag in Berlin, rasen den Mariendamm hinunter Richtung Checkpoint Charlie, und mein kleines MP-Auto fährt vorneweg und macht Tatütata. Und jeder Berliner in Sichtweite macht, dass er aus dem Weg kommt.«

Kurz bevor die amerikanischen Panzer um 17:25 Uhr wieder auf der Bildfläche erschienen, hatten sich die sowjetischen Panzer in einen Bereitschaftsraum auf einem freien Trümmergrundstück in der Nähe von Ostberlins Boulevard Unter den Linden zurückgezogen. Wenn man von der potenziellen Gefahr absah, hatte die Szene etwas von einer französischen Farce aus dem 19. Jahrhundert an sich, in der die sowjetischen Schauspieler genau dann hinter dem Vorhang verschwanden, als ihre amerikanischen Gegenspieler die Bühne betraten. In der Erwartung, dass ihre Gegner zurückkehren könnten, blieben die Panzer vor Ort und nahmen Verteidigungsstellungen ein.

Etwa vierzig Minuten später, kurz nach 18 Uhr, kehrten die offensichtlich russischen Panzer zurück und stellten sich so auf, dass ihre Kanonen über die Grenze hinweg auf die amerikanischen Panzer gerichtet waren. Ein Reporter der Washington Post, der zu den Dutzenden von Korrespondenten gehörte, die sich inzwischen am Sektorenübergang versammelt hatten, verkündete, dass sich hier »zum ersten Mal Truppen der beiden einstigen Kriegsverbündeten und heutigen Weltsupermächte in direkter, feindseliger Konfrontation gegenüberstehen«. Aufgrund ihrer verwischten Hoheitszeichen nannte sie der CBS-Radiokorrespondent Daniel Schorr, »um einen Begriff von Orwell zu verwenden, […] die Un-Panzer. Vielleicht bekommen wir eines Tages zu hören, dass es nur russischsprachige Freiwillige waren, die sich ein paar gebrauchte Panzer gekauft haben und aus eigenem Antrieb hierhergekommen sind.« Schorr schilderte seinen Hörern die eigentümliche Szenerie: Im Westen saßen die amerikanischen GIs auf ihren Panzern, rauchten, plauderten und aßen aus ihrem Kochgeschirr. Westberliner standen hinter Absperrseilen und kauften sich von Straßenhändlern Salzstangen. Manche überreichten den GIs Blumen. Die Szene im Westen wurde von der östlichen Seite aus von taghellen Scheinwerfern erleuchtet, eine Form der Einschüchterung durch erhöhten Stromverbrauch. Im Osten standen die anscheinend sowjetischen Panzer mit ihren schwarz uniformierten Besatzungen im Dunkeln. »Welch ein Bild für die Geschichtsbücher! «, rief Schorr aus.

Clay verlangte die Bestätigung, dass es sich dabei wirklich um sowjetische Panzer handelte, damit er dies nach Washington melden konnte. Dies war beileibe nicht nur eine akademische Angelegenheit. Eine Konfrontation mit sowjetischen Kampftruppen konnte die Vereinigten Staaten immerhin in einen weltweiten Krieg verwickeln. DDR-Panzer stellten eine ganz andere Schwierigkeit dar, da deren Einsatz in Ostberlin laut dem Vier-Mächte-Abkommen verboten war.

Pike und seinem Fahrer Sam McCart wurde aufgetragen, die Herkunft der Panzer festzustellen. Sie stiegen in eine Limousine der Army, kurvten durch die Betonbarrieren hindurch und fuhren dann an den Panzern vorbei ein gutes Stück eine Seitenstraße hinunter. Sie stellten ihren Wagen ab und gingen zu Fuß zurück. Es war Teil der surrealen Natur dieses Showdowns, dass beide Seiten weiterhin den freien Grenzübertritt von Militärfahrzeugen respektierten. Sie waren am Checkpoint nicht einmal angehalten worden.

Pike war überrascht über die unlogische Zwei-Drei-Zwei-Aufstellung der Panzer, durch die es den hinteren Panzern unmöglich gemacht wurde, auf den Feind zu schießen. Außerdem wurden sie dadurch auch zu einem leichten Ziel. Pike trat an einen der hinteren Panzer heran, sah aber nichts, was seiner Untersuchung weitergeholfen hätte. »Keine Russen, keine Ostdeutschen, niemand. «

Also kletterte er auf den Panzer und dann durch die offene Luke in die Fahrerkabine hinunter. Dort bestätigte sich, dass es ein sowjetisches Fahrzeug war. Die Aufschriften auf den Bedienungselementen waren in kyrillischer Schrift, und neben dem Bremshebel lag eine Zeitung der Roten Armee, wie Pike trotz seiner spärlichen Russischkenntnisse erkennen konnte. »Hey, McCart, schau mal!«, rief er, als er wieder aus dem T-54-Panzer kletterte und mit der Zeitung wedelte, die er als Beweisstück mitgenommen hatte.

Die Panzerbesatzungen, insgesamt etwa fünfzig Mann, saßen ein kurzes Stück entfernt auf dem Boden. Offensichtlich wurden sie gerade über ihre Mission aufgeklärt. Pike schlich sich so nahe heran, bis er hören konnte, dass sie tatsächlich Russisch sprachen. Als ihn einer der sowjetischen Offiziere bemerkte, drehte er sich zu McCart um und sagte: »Nichts wie weg hier!«

Zurück im Westen teilten sie Oberstleutnant Sabolyk, Pikes direktem Vorgesetzten, mit, dass es sich tatsächlich um sowjetische Panzer handle. Als Pike erklärte, wie sie das herausgefunden hätten, und die Zeitung vorzeigte, fragte der geschockte Sabolyk: »Sie haben was getan?«

Der ungläubige Oberstleutnant ließ Pike im Operationszentrum anrufen. Dort verband man ihn sofort mit Kennedys Sonderbeauftragtem. »Wessen Panzer sind es denn?«, fragte Clay sofort.

»Es sind sowjetische, Sir«, antwortete Pike.

»Woher wissen Sie das?«

Als Pike ihm von seinem Ausflug in den Osten erzählte, sagte Clay am anderen Ende der Leitung erst einmal kein Wort. Pike glaubte, seine Gedanken lesen zu können: »O Gott, ein Leutnant hat gerade den Dritten Weltkrieg ausgelöst. «

Pike hatte sich auf diese Mission eingelassen, weil er sich jung und unverwundbar fühlte, aber auch weil amerikanische Soldaten damals wenig von der Disziplin, der Moral und den militärischen Fähigkeiten der Sowjets hielten. Obwohl die GIs wussten, dass sie hoffnungslos in der Unterzahl waren, fühlten sie sich doch überlegen. Auf der Autobahnfahrt von Helmstedt nach Westberlin war er immer wieder russischen Landsern begegnet, die ihre Koppelschlösser, Mützen und manchmal sogar sowjetischen Orden gegen Playboy-Magazine, Kaugummi, Kugelschreiber und vor allem Zigaretten eintauschen wollten.

Manchmal warfen GIs aus Bosheit halb gerauchte, noch brennende Zigaretten auf den Boden, nur um sich anschließend darüber zu amüsieren, wenn die Russen sich darum balgten, wer diese Kippen aufheben durfte. Pike erinnerte sich noch Jahre später, dass ihre Ausrüstung schlecht, das Leder ihrer Stiefel abgewetzt und ihre Feldjacken alt waren, als hätten sie schon mehrere Rekrutengenerationen durchlaufen. Seinen Freunden erzählte er: »Ihr Körpergeruch würde einen Bussard von einem Mistwagen jagen.«

Von ihren schlecht zu manövrierenden Panzern hielt Pike auch nicht viel mehr. Er hatte bemerkt, dass ihre Fahrer oft kleinwüchsige Asiaten waren, da sie wohl als Einzige in die viel zu kleinen Kabinen hineinpassten. Er und seine Männer mussten kichern, als die ersten Panzer an diesem Tag herangerattert kamen und die auf der Straße stehenden Offiziere sie mit übertriebenen Handzeichen an die richtige Stelle zu lotsen versuchten, wobei sie offensichtlich einige Sprachverständnis- und Manövrierschwierigkeiten zu überwinden hatten.

Andererseits fand Pike die Tatsache überhaupt nicht lustig, dass die Sowjetarmee »uns ohne Schwierigkeiten aus dem Weg räumen könnte, wenn sie sich je entscheiden sollte, den westlichen Teil der Stadt zu übernehmen«. Er erinnerte sich noch sehr gut an seine Lageeinweisung, als er sich in Westberlin zum Dienst gemeldet hatte.

»Sie sind die erste Verteidigungslinie«, hatte ihm sein Vorgesetzter erklärt. »Geht der Laden hier einmal hoch, ist es das Beste, wenn Sie sich eine Binde mit der Aufschrift ›Straßenmeister‹ um den linken Arm binden, sich einen Besen schnappen und dann die ganze Autobahn zwischen hier und der Bundesrepublik kehren. Das ist der einzige Weg, wie Sie in einem solchen Fall lebend aus Berlin rauskommen.«

Damals hatte Pike gelacht, jetzt war ihm das Lachen vergangen. Er dachte über den möglichen Ausgang dieser Geschichte nach, während er mit den Füßen stampfte, um warm zu bleiben. Entweder würde die Führung der Vereinigten Staaten oder die der Sowjetunion nachgeben und ihre Panzer abziehen – oder jemand würde zu schießen beginnen und einen Krieg auslösen. Jedenfalls konnte er sich kaum vorstellen, dass sich seine mit Zwillingen hochschwangere Frau einen Besen schnappte und sich ihren Weg aus Berlin hinauskehrte.

So bedrohlich die Szene in Pikes Augen war, so fanden doch auch ergreifende menschliche Szenen statt.

Einmal entschied sich eine einundachtzigjährige Ostberlinerin, das ganze Durcheinander auszunutzen und ganz einfach über die Grenze zu gehen. 10 Meter entfernt stand auf Westberliner Seite ihr Sohn. Plötzlich trat ihr ein Ostberliner Polizist in den Weg. Die Menge schaute angstvoll zu, während ihr Sohn ihr immer wieder zurief: »Mutter, komm doch, bitte!«31

Der Beamte, der eigentlich laut Befehl jeden Fluchtversuch notfalls auch mit Waffengewalt verhindern musste, hatte jedoch offensichtlich Mitleid. Er trat beiseite und rief auch seinen Hund zurück. Die alte Frau ging mit unsicheren Schritten die letzten Meter zur weißen Grenzlinie hinüber, hinter der sie unter dem Jubel der Umstehenden ihrem Sohn in die Arme fiel.

Den nicht markierten Sowjetpanzern standen im Westen vier M-48-Patton-Panzer der US Army gegenüber, von denen zwei genau bis zum weißen Streifen quer über die Friedrichstraße vorgefahren waren, die den Westen vom Osten trennte. Sechs Hochleistungsscheinwerfer, die die DDR einen Tag zuvor auf hölzerne Türme hatte montieren lassen, tauchten sie in gleißendes Licht. Zwei weitere US-Panzer warteten auf einem Abstellplatz direkt neben der Friedrichstraße und vier weitere kampfbereit 400 Meter von der Grenze entfernt. Neben diesen standen fünf Mannschaftstransportwagen und fünf Jeeps, in denen Militärpolizisten saßen, die kugelsichere Westen trugen und ihre Bajonette bereits auf ihre Gewehre aufgepflanzt hatten.

Die amerikanischen Befehlshaber hatten ihre gesamte 6500-Mann-Garnison in Bereitschaft versetzt. Der französische Kommandant hatte befohlen, dass seine 3000 Mann in ihren Kasernen bleiben und auf mögliche Einsätze warten sollten. Die Briten hatten etwa 600 Meter vom Checkpoint Charlie entfernt in der Nähe des Brandenburger Tors zwei Panzerabwehrgeschütze in Stellung gebracht und bewaffnete Patrouillen bis zu den Stacheldrahtsperren vor dem Tor vorgeschickt. Ein Reporter der New York Times beschrieb die Szene wie folgt: »Es war, als ob zwei Schachspieler eine Situation auf einem völlig ungeordneten Spielbrett in den Griff zu bekommen versuchten, wobei General Clay die amerikanischen Figuren und höchstwahrscheinlich Marschall Iwan S. Konew, der erst kürzlich ernannte sowjetische Oberbefehlshaber in Deutschland, die sowjetischen bewegte. […] Als persönlicher Sonderbeauftragter von US-Präsident Kennedy hat Clay keinen Platz in der regulären Befehlskette. Aber … es ist klar, dass seine besondere Stellung ihm bei lokalen Beschlüssen die entscheidende Stimme gab.«32

Pike und seine GIs brannten darauf, es den Kommunisten einmal zu zeigen. Sie waren immer noch enttäuscht darüber, dass ihre Befehlshaber sie am 13. August in den Kasernen gelassen hatten. Fast drei Wochen nach der Grenzschließung mussten Pike und seine Männer dann ohnmächtig zusehen, wie Baubrigaden der ostdeutschen Jungen Pioniere die provisorischen Stacheldrahtsperren durch eine Mauer aus Betonsteinen ersetzten.

Pike hatte sich damals bei seinen Vorgesetzten erkundigt, ob er nicht etwas unternehmen sollte, um diesen Arbeiten ein Ende zu setzen. Aber er bekam die Antwort, die danach auf Dauer gelten sollte: Die US-Soldaten sollten dasitzen, Däumchen drehen und zuschauen, wie die Mauer immer weiterwuchs.

Pike erinnerte sich später, dass einer der ostdeutschen Mauerbauer am Abend des 1. September nach links und rechts geschaut hatte, ob ihn jemand beobachtete, und dann zu ihm über den Stacheldraht hinweg gesagt hatte: »Leutnant, sehen Sie nur, wie langsam wir arbeiten. Worauf warten Sie noch?« Er wollte, dass die Amerikaner eingriffen.

Später sagte ein Polizist, der hinter dem Arbeiter stand, fast dasselbe: »Schauen Sie, Leutnant, meine Maschinenpistole ist nicht geladen. Worauf warten Sie noch?« Weil die DDR-Offiziere jede spontane Schießerei vermeiden wollten, hatten sie tatsächlich keine Munition an ihre Leute ausgegeben. Dieser Beamte wollte jetzt diese Information an Pike weitergeben, damit die US-Truppen wussten, dass sie ohne Gefahr zuschlagen könnten.

Pike unterrichtete seine Vorgesetzten darüber, bekam jedoch wieder einmal zur Antwort, dass er Zurückhaltung wahren solle.

Der Befehl vom vergangenen Sonntag, der die militärischen Eskorten von US-Zivilfahrzeugen anordnete, hob dann die Moral der Truppe in ganz entscheidender Weise. Pikes Männer sollten unmittelbar an der Grenze Stellung beziehen, die gegnerische Seite aufmerksam beobachten und auf DDR-Grenzpolizisten schießen, wenn diese Gewalt anwenden sollten. Mit geladenen Gewehren und unter dem Schutz der in ihrem Rücken stehenden US-Panzer hatten sie mehrmals alliierte Zivilfahrzeuge und Touristenbusse durch die Zickzackbarrieren des Grenzübergangs eskortiert.

Bis an diesem Nachmittag die sowjetischen Panzer aufgetaucht waren, verlief die Operation wie geplant. Nun jedoch rührte sich niemand mehr von der Stelle, während die Kommandanten der beiden Seiten in ihren Einsatzzentralen am entgegengesetzten Ende der Stadt auf Instruktionen aus Washington und Moskau warteten.

Pike war erleichtert, dass sein Tarnanzug immer noch unversehrt war. Mit den Sachen, die er bei sich trug, konnte er sowjetische Panzer oder Infanteristen kaum aufhalten: ein MP-Armband um seinen linken Oberarm, ein Erste-Hilfe-Beutel, ein Essgeschirr, Handschellen, ein Gummiknüppel, eine 45er-Automatikpistole und sein Gewehr. Pike machte sich auf eine lange, kalte Nacht gefasst. Als er durch seinen Feldstecher auf die jungen, ängstlichen Gesichter seiner Feinde schaute, fragte er sich besorgt: »Was würde passieren, wenn einer dieser Idioten einen Schuss auf uns abgibt – und der Showdown dann zu einer allgemeinen Schießerei wird?«

Zuschauer säumen die Friedrichstraße.

Gerade als die Sowjets die Zahl ihrer Panzer noch erhöhten, erhielt Clay neue Anweisungen aus Washington, seine Truppen so bald wie möglich wieder abzuziehen. 33 Rusk warnte Clay vor dem aggressiven Kurs, dem er selber noch drei Tage vorher zugestimmt hatte. Foy Kohler, der Mann, der im US-Außenministerium für die Handhabung des Checkpoint-Charlie-Showdowns zuständig war, hatte Rusks Telegramm noch eine Kurzbemerkung hinzugefügt, die Clay davon überzeugen sollte, dass jeder Appell an Kennedy Zeitverschwendung wäre. Sie lautete: »Genehmigt von [Rusk] nach Prüfung durch den Präsidenten.«

Clay hatte über die Jahre schon viele breiige Texte aus Washington zu Ge-sicht bekommen, aber diese Botschaft schlug sie alle um Längen. Rusk hatte geschrieben: »Es liegt in der Natur der Sache, dass wir uns vor langer Zeit dafür entschieden haben, dass der Zugang nach Berlin kein vitales Interesse darstellt, das einen entschlossenen Rückgriff auf gewaltsame Maßnahmen zu dessen Schutz und Aufrechterhaltung erforderlich machen würde. Da wir uns aus diesem Grund mit dem Bau der Mauer abgefunden haben, müssen wir jetzt freimütig unter uns anerkennen, dass wir dadurch die Tatsache weitgehend akzeptiert haben, dass die Sowjets in Ostberlin ihre unfreiwilligen Untertanen isolieren können, wie sie es zuvor auch in anderen Gebieten getan haben, die unter ihrer effektiven physischen Kontrolle stehen.«

Sowjetische Panzer aus der Sicht eines amerikanischen Kanoniers.

Rusks Botschaft war unmissverständlich: Clay sollte Kennedys ausgebliebenen Widerstand gegen die Grenzabriegelung als De-facto-Zustimmung betrachten, dass die Sowjets auf dem Gebiet, das sie gegenwärtig beherrschten, machen konnten, was sie wollten. Rusk fügte noch hinzu, dass die US-Verbündeten keine stärkeren Maßnahmen unterstützen würden. Das gelte »speziell für die Frage, ob man seine Ausweispapiere zeigen sollte«, bei der die Briten tatsächlich bereits eingeknickt waren.

Rusk räumte ein, dass Kennedy Schwierigkeiten habe, die Alliierten von der »realen Perspektive« eines bewaffneten Konflikts wegen Westberlin zu überzeugen. Wenngleich die Kennedy-Administration durchaus die Rechtswidrigkeit der ostdeutschen und sowjetischen Aktionen vom 13. August beweisen möchte, »wollen wir nicht, dass dies zu einer reinen Demonstration unserer Machtlosigkeit wird, sich die öffentliche Aufmerksamkeit weltweit auf die falsche Sache konzentriert und bei den Westberlinern und Westdeutschen Erwartungen weckt, die am Ende nur enttäuscht werden können«, erklärte Rusk.

Clay war dagegen noch nie so sehr davon überzeugt gewesen, dass jede Beschwichtigungspolitik den russischen Bären nur noch weiter ermutigen würde. Deshalb hatte er am Mittag desselben Tages seinerseits ein Telegramm an Rusk geschickt.34 Darin hatte er für den Fall, dass die DDR auf die gegenwärtigen US-Aktionen mit einer völligen Schließung des Übergangs Friedrichstraße reagieren würde, was er für durchaus möglich halte, einen »bewaffneten Blitzangriff« gefordert, bei dem Teile der Mauer eingerissen werden sollten.

Er erklärte dann genau, wie diese Operation ablaufen sollte:35 Panzer mit Bulldozerschaufeln würden ganz legal in die DDR hineinfahren, wozu sie laut dem Vier-Mächte-Abkommen das Recht hätten. Auf ihrem Rückweg würden sie jedoch demonstrativ durch einige Abschnitte der Mauer hindurchbrechen. Am 26. Oktober hatte auch der NATO-Oberbefehlshaber Norstad General Watson autorisiert, »den gegenwärtigen Plan [Clays] zur Durchbrechung der Sperre an der Friedrichstraße anzuwenden«, wenn die DDR den Übergang völlig sperren sollte. Mit diesem »gegenwärtigen Plan« meinte er eine Instruktion Clays vom 18. Oktober, bei der es tatsächlich nur um die Öffnung des Checkpoints Charlie ging.36 Auch Norstad wies Watson jetzt jedoch an, einen Alternativplan zu entwickeln, bei dem, »wenn vom militärischen Standpunkt her möglich, der Mauerdurchbruch neben der Friedrichstraße auch an mehreren anderen Stellen erfolgen sollte«.

Er fügte dem jedoch noch eine unmissverständliche Botschaft an Clay hinzu: »Dieser Alternativplan wird unter keinen Umständen ohne meine spezielle Zustimmung umgesetzt.«

Tatsächlich hatte Rusk in seinem neuen Telegramm gleichzeitig Norstads und Clays Planungen abgeschossen. »Ich kann nicht sehen, welcher nationale Zweck durch diesen vorgeschlagenen bewaffneten Blitzangriff erfüllt werden sollte«, schrieb Rusk. Auch Clays nicht ganz so weit gehenden Vorschlag, den Übergang an der Friedrichstraße notfalls durch einen Panzer öffnen zu lassen, werde er noch an diesem Nachmittag mit dem US-Präsidenten besprechen.

Panzer der US Army am Checkpoint Charlie, im Hintergrund jenseits der Grenze sowjetische Panzer.

Angesichts der Wichtigkeit, »die drei Hauptalliierten zusammenzuhalten, scheint es mir durchaus möglich, dass wir uns auch darauf nicht verständigen können«, schrieb Rusk. Er betonte zwar, wie sehr er Clays Rat schätze, wies dann jedoch darauf hin, dass es im Augenblick wichtiger sei, »angesichts der ernsten sowjetischen Bedrohung« die Einigkeit der Verbündeten zu wahren, »während wir gleichzeitig den Druck auf die Sowjets erhöhen, künftig von solchen einseitigen Aktionen abzusehen«.

Der große General Lucius D. Clay, der Held der Luftbrücke von 1948/49, wurde von Washington kaltgestellt, während sowjetische Panzer gleichzeitig ihre Kanonen auf seine Soldaten richteten.

Er hatte sich noch nie so ohnmächtig gefühlt.

DER KREML,

MOSKAU

FREITAG, 27. OKTOBER 1961

Marschall Konew beklagte sich bei Chruschtschow, dass die US-Panzer an der Grenze ihre Motoren angelassen hätten und sich offensichtlich zu einer größeren Operation zu rüsten schienen. Er hatte dem Sowjetführer ja bereits die Beweisfotos von Clays Übungen in den Berliner Wäldern vorgelegt, bei denen Panzer eine Mauerattrappe durchbrochen hatten. Jetzt glaubte er, Chruschtschow sollte darauf vorbereitet sein, dass die Amerikaner versuchen könnten, den sowjetischen Erfolg vom 13. August rückgängig zu machen.

Chruschtschow, der trotz des immer noch tagenden Parteikongresses das Krisenmanagement persönlich von Moskau aus leitete, hatte bereits angeordnet, dass weitere zweiunddreißig Sowjetpanzer nach Berlin gebracht werden sollten. »Unsere Panzer sollen in einer Nebenstraße in Stellung gehen«, befahl er Konew. »Dort sollen sie ihre Motoren aufheulen lassen. Dieses Geheul soll man dann aufnehmen und durch verstärkte Lautsprecher nach Westen schallen lassen.«37

Konew warnte Chruschtschow, dass sich die Amerikaner durch eine solche Aktion herausgefordert fühlen und ihre Panzer »losstürmen« lassen könnten. Er befürchtete offensichtlich, dass der impulsive Sowjetführer sein Blatt überreizen und einen Krieg auslösen könnte.

»Das glaube ich nicht«, erwiderte Chruschtschow, »außer natürlich, wenn die Gemüter der amerikanischen Militärs blind vor Hass sein sollten.«

KABINETTSSAAL, WEISSES

HAUS, WASHINGTON, D.C.

FREITAG, 27. OKTOBER 1961, 18 UHR

Ein Adjutant reichte General Clay eine Kurznotiz, in der er über die zusätzlichen sowjetischen Panzer am Checkpoint Charlie informiert wurde, als er gerade mit Kennedy telefonierte, der in einer Sondersitzung seines Nationalen Sicherheitsrats saß. Inzwischen sah es so aus, als ob ganz Washington sich gegen Clay verschworen hätte, außer vielleicht der US-Präsident, der seine Karten noch nicht aufgedeckt hatte.

Um den Befürchtungen der Präsidentenberater entgegenzuwirken, versicherte Clay Kennedy, dass die Lage in Berlin unter Kontrolle sei. Er legte die sowjetische Entscheidung, weitere zwanzig Panzer auffahren zu lassen, als Akt der Mäßigung aus, da sie dadurch nur rein rechnerisch den Unterschied zur Zahl der US-Panzer ausgleichen würden.

Trotzdem waren die Sowjets wegen des Showdowns am Checkpoint Charlie und seiner möglichen Eskalation dermaßen nervös, dass Chruschtschow seine Nuklearstreitkräfte zum allerersten Mal während eines Disputs zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion in höchste Alarmbereitschaft versetzte.38 Der Sowjetführer konnte sich nicht sicher sein, ob die Dinge nicht doch außer Kontrolle geraten würden, und bereitete sich deshalb auf alle Möglichkeiten vor.

Clays Sicht war dagegen klar: »Wenn die Sowjets keinen Krieg wegen Westberlin wollen, dann wird auch nichts, was wir tun, ihn auslösen. Und wenn sie ihn wollen, können wir nichts tun, um sie daran zu hindern.«39 Der General wettete jedoch darauf, dass sie keinen Krieg wollten, und glaubte deshalb, dass die Vereinigten Staaten Stärke zeigen sollten. Allerdings musste diese Entscheidung der Präsident treffen, der seinerseits keinerlei Risiko eingehen wollte.

Clay würde nie erfahren, dass Kennedy der Showdown am Checkpoint Charlie so verunsicherte, dass er seinen Bruder beauftragte, die Krise mit dem sowjetischen Spion Georgij Bolschakow zu lösen, mit dem Bobby sich seit sechs Monaten regelmäßig traf. Zur selben Zeit nutzte der Präsident auch den traditionelleren Kanal über seinen Moskauer Botschafter Thompson, wie er es bereits vor dem Wiener Gipfel getan hatte.

Es war jedoch nicht dessen bisheriger Erfolg, der ihn zu einer Wiederbelebung des vertraulichen Kanals über Bolschakow bewegte. Tatsächlich hatten ihn Bobbys Treffen mit dem sowjetischen Agenten vor Wien kaum auf Chruschtschows Überfalltaktik in der Berlin-Frage vorbereitet. In einem gefährlichen Augenblick wie diesem war Bolschakow jedoch die schnellste und direkteste Verbindung zum sowjetischen Ministerpräsidenten.

Bobby wusste inzwischen, wie man kurzfristig ein Treffen mit Bolschakow vereinbaren konnte, ohne von den Medien behelligt zu werden. James Symington, ein Verwaltungsassistent aus dem Büro des Justizministeriums, glaubte, dass die Sympathien seines Chefs für »Georgij« teilweise auf seine »Vorliebe für harmlose Narren« zurückzuführen seien. Sie trafen sich etwa alle vierzehn Tage. Dabei besprach Bobby mit ihm »die meisten wichtigeren Angelegenheiten, die das Verhältnis zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten betrafen«.40

Der Bruder des Präsidenten arrangierte die Treffen selbst. Später würde er bedauern, dass »ich leider – dummerweise – viele Sachen nicht aufgeschrieben habe. Ich habe die Botschaften meinem Bruder nur mündlich übermittelt, und er hat dann darauf reagiert. Manchmal hat er dem Außenministerium davon erzählt, manchmal nicht.«41

Das erste Treffen zwischen Bobby Kennedy und Bolschakow über die Spannungen am Checkpoint Charlie erfolgte am 26. Oktober um 17:30 Uhr, also einen Tag, bevor die sowjetischen Panzer an dem Übergang auftauchten. Nach der Erinnerung des Präsidentenbruders fand die zweite und entscheidende Verhandlungsrunde am 27. Oktober um 23:30 Uhr Washingtoner Zeit statt. In Berlin war es da schon 5:30 Uhr am 28. Oktober. Am Übergang Friedrichstraße standen sich an diesem nasskalten Morgen immer noch die Panzer und Soldaten der beiden Seiten gegenüber.