27. El cuervo antes de El Cuervo

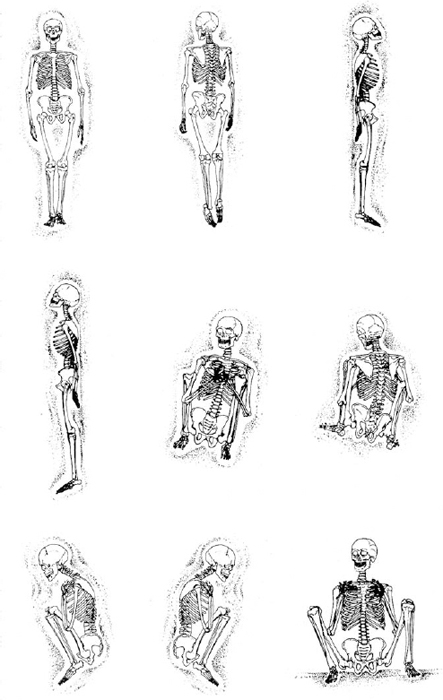

Los azules cruentos y los rojos babosos de la Coatlicue, la diosa de la falda de serpientes, esplendían perversamente en la tarde urbana, mientras yo me esforzaba en animar la atmósfera grisácea del departamento de seguridad. Había pedido a Beatriz que me mandara una máscara vida-muerte, que colgué de cabeza en un muro, y puse cinco corazones de piedra verde sobre la cómoda para contrarrestar el dolor de cabeza que me causaba una pintura cursi del Jardín del Arte. Detrás de la puerta del baño había colocado una lámina de sacrificados prehispánicos. En ella, por la posición de los cuerpos, los esqueletos parecían estar haciendo ejercicio.

Pero el espectáculo más interesante lo ofrecía Lidia Valencia al proyectar una vieja película sobre sí misma. La pantalla, hecha con sábanas cosidas, pendía de la pared. En el viejo film ella aparecía desnuda: púber, joven, madura, unas veces con flecos sobre la frente, otras como soldadera descendiendo de un tren. Un discípulo de Edward Weston, o Edward Weston mismo, haciéndola de camarógrafo la había fotografiado de pie y de tres cuartos, con las piernas cruzadas, con las rodillas y los muslos enfatizados eróticamente. Echada de panza, con el culo en forma de pera.

“Señor, estoy aquí”, anunció Mauro por el interfono.

“Ahora bajo.”

“¿Viene solo?”, me preguntó en la calle.

“Sí, ¿por qué?”

“Creí ver a una mujer con pantalones vaqueros y un bolso de mano que bajaba con usted la escalera.”

“No la vi. ¿Dónde?”

“Ya se fue.

“Ayúdame, carnal”, le pidió El Petróleo, con gafas negras, recargado en un Pontiac morado.

“No faltaba más, pareja”, Mauro y él levantaron juntos un Volkswagen azul como si alzaran un caballo caído. “Alguien lo dejó allí para estorbar.”

“¿Se puede saber adónde vamos?”, preguntó El Petróleo.

“A la presentación de una traducción nueva de El Cuervo de Edgar Allan Poe”, expliqué.

“¿Quiere que nos vayamos por Paseo de la Reforma hasta Avenida Juárez?”, Mauro puso música tecno.

“Prefiero Vivaldi”, dije, desde el asiento de atrás.

“¿Trae un casete?”

“No.”

“Ah.”

“Hay sospechosos”, dijo El Petróleo.

“¿Quiénes?”

“Aquellos”, señaló vagamente a una multitud.

“Vislumbre, señor, nada más vislumbre, ¿qué haría usted si de repente lo atacaran? Si fuera perseguido, ¿dónde se metería? ¿Se metería en un Sanborns y se subiría a una mesa pidiendo calma a sus agresores?”

“Mauro, ¿me está hablando su paranoia?”

“Señor, su desconfianza hacia nosotros nos ofende”, El Petróleo sacó el brazo por la ventana y como barriendo el aire, cigarro en mano, rebasó todo coche que encontró a su paso.

“Ese cuervo gigante quiere bajar de aquella ventana y agarrarnos a picotazos”, Mauro extrajo la pistola del estuche y la colocó sobre el asiento.

“Es el Corvus imparatus, los breves sonidos guturales que emite, arrhk-arrhk, parecen reclamos de ranas”, dije acerca del pajarraco parado en la repisa de un edificio de vidrio. “Por un efecto de la luz da la impresión de multiplicarse.”

“Vislumbre, parece el cuervo más viejo del mundo.”

“Ah, sí, ¿cómo no?”, El Petróleo descubrió al sonreír los dientes amarillos por la nicotina.

Mauro cogió la pistola.

“No le vaya a disparar”, le detuve la mano.

“¿Cómo cree, señor?”

“Ese cuervo vivía en las terrazas del Hotel Regis y cuando el edificio se colapsó por los terremotos del 85, se vino a vivir aquí. En las ciudades los cuervos no viven tanto tiempo, pero ese, alimentado de carroña humana, sí”, dije.

“Los humos del Centro Histórico lo fortalecen”, en la cara de Mauro se esbozó una mueca.

“Aunque ciego por las cataratas, no se le escapa nada de lo que sucede en la calle.”

“Tampoco a mí.” Se oyó un clic en el interior del carro.

Por Isabel la Católica, Mauro indicó algo a El Petróleo.

El Petróleo le cerró el paso a un Tsuru rojo.

“Quédese adentro, señor”, gritó Mauro, pistola en mano, ya fuera del carro.

El Petróleo se bajó detrás de él.

“¡Bájate, cabrón!”, Mauro apuntó a la cabeza del conductor del Tsuru.

A éste, que estaba hipando, se le cortó el hipo. Los riñones se le estrujaron, el bazo se le volteó al revés. Embargado por el pánico quería correr entre los coches y meterse en una coladera.

“¿Estás alucinándote, güey?”, una persona, de la que no se sabía si era hombre o mujer, no entendía qué estaba pasando. Hasta que vio a El Petróleo junto a ella.

“¿Oíste, cabrón?”, Mauro le pegó al conductor en la sien con la pistola.

“Mmmmmhhh”, el conductor se recostó en el asiento.

“ Te dije que te bajaras, ¿quieres que te lo repita, hijo de la tiznada?”, Mauro pretendió jalar el gatillo.

El automovilista, con los ojos desorbitados y temblando, no daba crédito a lo que le sucedía. Salió y se recargó sobre el Tsuru con las piernas abiertas y los brazos en alto. Mauro le revisó el cuerpo en busca de armas. Él se ponía blanco, rojo, blanco, rojo.

“Nombre”, le gritó Mauro.

“No recuerdo.”

“¿Te refresco la memoria?”

“¿Su nombre o el mío?”

“El tuyo.”

“Soy El Tecolote.”

“¿Nada más?”

“El Tecolote Cornudo.”

“No te atrevas a mover un dedo, cabrón, porque te vuelo los sesos. ¿De dónde vienes?”

“De Ciudad Moctezuma”, el interpelado mostró la boca llena de dientes de oro.

“Pareces banco suizo, cabrón.”

El Tecolote cerró los ojos. Cuando los abrió, el guarura todavía estaba allí.

“¿Qué llevas en la mano, cabrona?”, El Petróleo encañonaba a su acompañante, quien tratando de pasar inadvertida se hundía en el asiento.

“El biberón de mi hijo.”

“¿Por qué tiene ese color?”

“Por la coca.”

“¿La cocaína?”

“La Coca-cola.”

El Tecolote no se atrevía a alzar los ojos, derrumbado sobre la carrocería del Tsuru rojo.

“Te doy un minuto para que te peles”, le ordenó Mauro.

“No quiero correr, señor, prefiero caminar”, dijo él.

“Arranca, hijo de la chingada, antes de que me arrepienta”, Mauro lo aventó hacia dentro del Tsuru.

“Tú, vuélvete ojo de hormiga”, El Petróleo golpeó con la pistola la ventana donde estaba la persona.

Los escoltas regresaron al coche. Guardaron las pistolas sin voltear a ver el Tsuru que se alejaba por la calle.

“¿Qué pasó?”, pregunté.

“Un pequeño accidente, vislumbre.”

“Sí, pero qué pasó.”

“Nada, si dejamos que ellos actúen, usted ya no estaría aquí.”

“¿Quiénes?”

“Le haremos un informe.”

“En el asiento de atrás del Tsuru vi a un bebé en las piernas de una persona.”

“La mujer llevaba el bebé como soñando. Digo, como señuelo.”

“¿Cómo lo sabe?”

“Era Manuela Montoya alias El Águila Arpía alias La Venus de Oro. Todas tres son La Reina del Za-za-za, del amor que desgarra y de los secuestros que dan risa”, El Petróleo subió el sonido de la música tecno.

“Baje el volumen.”

“Cómo no, jefe”, por su expresión, Mauro pareció perro rabioso. De pronto, del Sol poniente se desprendió un cuervo. Voló entre los edificios de la calle. Las ventanas reflejaron su vuelo.