Kapitel dreizehn

In alle vier Ecken der Welt

Die wissenschaftlichen Gesellschaften in den europäischen Hauptstädten hatten Expeditionen in alle vier Ecken der Welt geplant. Die Routen der Transit-Astronomen zogen sich wie unsichtbare Fäden über die Erdkugel, bis hin in fernste Länder und unbekannte Gebiete. Die Astronomen Katharinas der Großen verließen Sankt Petersburg, bepackt mit Instrumenten und Vorräten. Mit seinem kleinen Sohn und in einem Gefolge mit sieben von achtzehn Pferden gezogenen Schlitten war Georg Moritz Lowitz endlich nach Gurjew abgereist. In Schweden drangen Fredrik Mallet und Anders Planman nach Norden vor, stießen aber beide auf Probleme. Der düstere Mallet stapfte durch fast einen Meter hohen Schnee und an eisigen Stromschnellen entlang. Es waren 30°C unter Null und keine warmen Mahlzeiten zu bekommen. Er bedauerte, dass er sich je entschlossen hatte, Astronom zu werden, und klagte, wie »hässlich Lappenfrauen sind«. Planman war in ernsthafteren Schwierigkeiten. Als er nach Kajaani in Ostfinnland zurückgekehrt war, befand er sich mitten in einem eskalierenden Grenzkonflikt mit den Russen. »Es gibt kaum einen Tag oder eine Nacht, in denen man sicher ist«, schrieb er an Wargentin. Er war »so ängstlich und besorgt«, dass er mit einer »geladenen Muskete« neben dem Bett schlafe. Ref 190

Alexandre-Gui Pingré war von Frankreich aus zu einer einjährigen Seereise aufgebrochen, um die Genauigkeit der Seechronometer zu testen, hoffte aber, den Transit auf Haiti beobachten zu können, während sich sein Landsmann Chappe auf dem Weg nach Kalifornien befand. Jeden Morgen, wenn William Wales in Fort Prince of Wales an der Hudson Bay aufwachte, war das Bettzeug am Kopfende seines Bettes festgefroren – die Bretter waren »mit einer Eisschicht, halb so dick wie sie selbst« bedeckt. Während der Branntwein in Wales’ Trinkbecher binnen Minuten zu festem Eis gefror und seine Uhr in der klirrenden Kälte stehen blieb, segelten Kapitän Cook und seine Mannschaft in Richtung Südsee. Mit der Endeavour-Expedition legten die Briten den weitesten Weg aller Beobachtergruppen zurück, was dem ehrgeizigen Nevil Maskelyne aber noch nicht genug war: Er versuchte eine weitere Expedition zu organisieren. Besorgt, dass die Russen und Schweden möglicherweise nicht genügend Beobachter entsandt hatten, schlug er vor, zusätzliche Expeditionen Richtung Norden auf den Weg zu bringen – nach Spitzbergen, Vardø und zum Nordkap. Da Vardø bereits von dem Jesuitenpater Maximilian Hell aufgesucht wurde und Spitzbergen zu weit entfernt war,60 beschloss die Royal Society, ein Team ans Nordkap zu schicken. Ende 1768 richteten die Fellows ein weiteres »Ersuchen« an die Admiralität, in dem sie um ein Schiff »zur Beförderung der Beobachter« baten. Maskelyne hatte das perfekte Team im Sinn: Charles Mason und Jeremiah Dixon, die kurz zuvor von ihrer fünfjährigen Vermessungs-Mission aus Amerika zurückgekehrt waren. Ref 191Zu Maskelynes Überraschung nahm nur Dixon den Auftrag an. Nach acht Jahren Reisen brauchte Mason wohl etwas Ruhe oder eine Trennung von seinem Kollegen.61 Dixon dagegen schien sich nicht allzu lange in Großbritannien aufhalten zu wollen und konnte den Aufbruch zum nächsten Abenteuer nicht abwarten. Was auch immer die Gründe waren, Maskelyne – der befürchtete, die Expedition könne überhaupt nicht zustande kommen – ersetzte Mason augenblicklich durch William Bayley, seinen Assistenten an der Sternwarte Greenwich. Damit war auch die letzte Reise gen Norden organisiert.

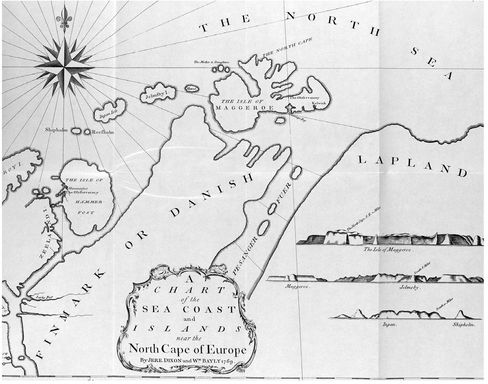

Eine zeitgenössische Karte vom Norden Norwegens mit Nordkap und Hammerfest, von wo aus Jeremiah Dixon und William Bayley den Transit verfolgten. Ref 192

Die Jagd auf die Venus war endgültig eröffnet.

Nach Osten: französische Expedition, Le Gentil

Le Gentil war wieder auf See. Im Mai 1766, vier Jahre vor dem Transit, war er nach Manila auf den Philippinen gesegelt – nur um von der Académie in Paris nach Pondichéry umdirigiert zu werden. Wie immer brachte sich der optimistische französische Astronom dazu, nur die positive Seite der Situation zu sehen. Obwohl er in Manila bereits ein Observatorium gebaut und alle erforderlichen vorbereitenden Beobachtungen vorgenommen hatte, redete sich Le Gentil ein, er sei über die Planänderung glücklich: Er brauchte sich nicht mehr mit dem launischen spanischen Gouverneur von Manila abzugeben, der es, wie Le Gentil jetzt meinte, darauf angelegt hätte, ihm »Steine in den Weg zu legen«. In Pondichéry, das die Briten nach dem Siebenjährigen Krieg an die Franzosen zurückgegeben hatten, konnte er zumindest auf die Kooperation des französischen Gouverneurs, eines alten Bekannten, rechnen. Ref 193

Anfang Februar 1768 verließ Le Gentil Manila auf einem portugiesischen Schiff. Endlich einmal schien für den Franzosen alles glattzugehen. Sie fuhren durch das Südchinesische Meer zur Straße von Malakka, einer Meerenge zwischen der malaiischen Halbinsel und Sumatra, die sie in den Indischen Ozean brachte. Das Wetter war prachtvoll, und Le Gentil erfreute sich an der spiegelblanken Meeresoberfläche, auf der sie segelten, so schrieb er in sein Tagebuch, »wie auf dem ruhigsten Teiche«. Doch während er noch die perfekten Segelbedingungen rühmte, frischte der Wind auf, und die See »tobte«. Mit einer Insel auf der einen Seite und einer Sandbank auf der anderen, drohte das Schiff aufzulaufen. Zu allem Überfluss stritten sich der Kapitän und der Erste Offizier so erbittert über ihre wechselseitigen seemännischen Fähigkeiten, dass beide wutentbrannt in ihre Kajüten liefen und das Schiff, wie Le Gentil nervös erkannte, »der Willkür des Windes« überließen. Als das Schiff steuerlos auf den Wellen tanzte, lief er auf dem Deck hin und her und versuchte, jemanden zu finden, der das Kommando übernahm. In Panik ging Le Gentil schließlich selbst ans Ruder: »Ich war hier zum erstenmahl gezwungen, Steuermannsdienste zu thun«, schrieb er – aber die vielen Monate, die er auf Schiffen verbracht hatte, erwiesen sich als nützlich, denn er steuerte das Schiff in sicheres Fahrwasser.

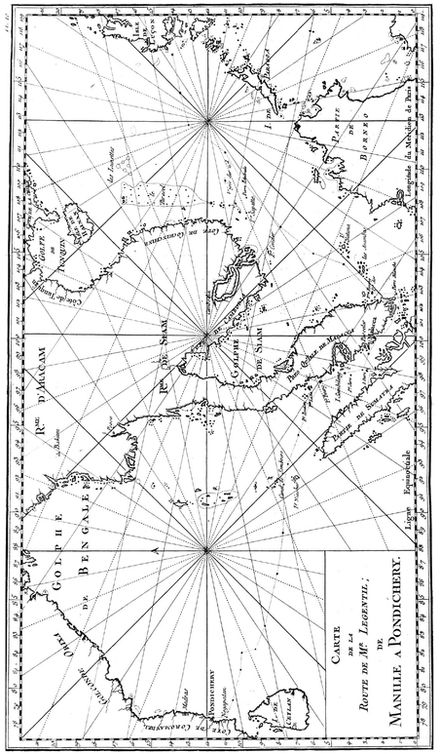

Le Gentils Karte mit seiner Route von Manila nach Pondichéry durch die Straße von Malakka.

Der Rest der Reise verlief relativ ereignislos. Es gab nur einige wenige Stürme, und der unerschütterliche Le Gentil berichtete: »Es läßt sich gar keine glücklichere Reise denken, als die unsrige war«. Am 27. März 1768, genau acht Jahre, nachdem er aus Frankreich aufgebrochen war, um den ersten Transit zu beobachten, sichtete er Pondichéry – kurz vor sechs Uhr morgens bei herrlichem Wetter. Da Le Gentil sein Ziel mehr als ein Jahr vor dem Ereignis erreicht hatte, blieb ihm reichlich Zeit, um sein Observatorium zu bauen und sich auf die Venus vorzubereiten.

Umgehend sprach er beim französischen Gouverneur vor und machte sich mit dem Chefingenieur von Pondichéry auf die Suche nach einem geeigneten Standort für das Observatorium. Schließlich entschied er sich für die Ruine der von den Briten zerstörten Festung. Der Gouverneur half, so gut er konnte, und »unter seiner Ägide«, so Le Gentil, »genoss ich in Pondichéry jenen süßen Frieden, welcher der Beistand der Musen ist«. Die starken Ziegelmauern der Festung lieferten seinem Observatorium ein höchst stabiles Fundament. Kein Wind oder Sturm konnte seine Instrumente erschüttern. Binnen zwei Monaten hatten die Maurer und Zimmerleute ein geräumiges Gebäude errichtet mit einem großen zentral gelegenen Raum, der 4,50 mal 4,50 Meter maß. Ein fast 3 Meter breites Fenster ermöglichte Le Gentil den mühelosen Gebrauch seiner großen Teleskope. Es gab auch mehrere kleinere Räume, die ihm als Wohnquartier dienten. »Dort war ich näher an meiner Arbeit«, erklärte Le Gentil. Ref 194

Dass er über einem Kellergewölbe wohnte und arbeitete, in dem auch die enorme Menge von 60 000 Pfund Schießpulver gebunkert war, schien Le Gentil nicht zu stören. Für einen Mann, den das Pech ständig verfolgte, nahm er seinen explosiven Keller mit überraschendem Gleichmut hin. Egal, wie gefährlich es sei, meinte Le Gentil, ihn interessiere lediglich, dass er Pondichéry erreicht habe und dass der Himmel wolkenlos sei. Nach Jahren des Reisens und der Vernachlässigung hatte er jetzt endlich die Zeit, den Quadranten und die Uhren richtig zu reinigen. Nachdem die Feindseligkeiten beigelegt waren, hatten sich auch die Engländer hilfsbereit gezeigt und ihm ein nagelneues achromatisches Teleskop aus Madras geschickt. Le Gentil genoss die klaren, milden Nächte in Pondichéry, denn die waren für astronomische Beobachtungen »so schön, dass sie alle Vorstellung übertreffen«. Zur Längenbestimmung beobachtete er noch eine Mondfinsternis und war endgültig bereit. Seine Wanderschaft »von Ozean zu Ozean, von Küste zu Küste« hatte sich, so erklärte er, gelohnt – oder zumindest glaubte er das. Ref 195

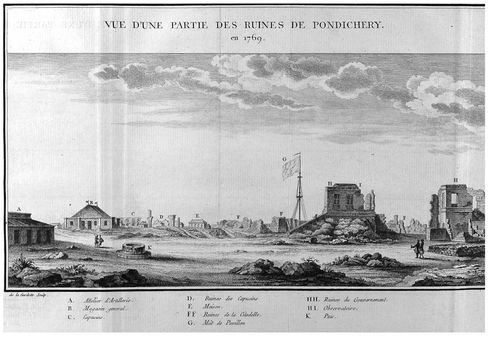

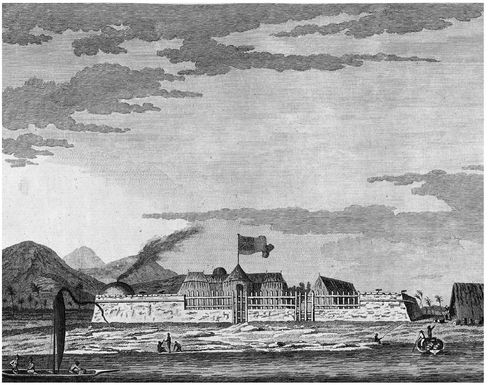

Blick auf Pondichéry und die Ruinen nach der britischen Belagerung.

Le Gentils Observatorium ist das Gebäude rechts vom Fahnenmast (durch H gekennzeichnet).

Nach Norden: skandinavische Expedition, Maximilian Hell

Auf der anderen Seite der Erdkugel drangen der Jesuitenpater Maximilian Hell und sein Assistent János Sajnovics langsam nach Norden vor. Sie reisten nach Trondheim, um den Botaniker zu treffen und ein Boot nach Vardø zu chartern. Auf dem ersten Teil der Reise wurden sie von dem Bruder des Königlichen Astronomen Dänemarks begleitet, doch der verließ sie in Helsingør, wo er mit einer Familienangelegenheit zu tun hatte.62 Sie durchquerten Schweden und gelangten nach Norwegen, wo Sajnovics sein Tagebuch wieder mit Bemerkungen zum Essen füllte – demnach tranken sie köstliche heiße Schokolade und aßen »ganz prachtvolle« Regenbogenforellen sowie Erdbeeren mit Sahne, bekamen aber auch »schlechte Weinsuppe« vorgesetzt. Ref 196

Je weiter sie nach Norden gelangten, desto beschwerlicher wurde die Reise. Wie Chappe auf seinem Weg nach Sibirien zum ersten Transit hatten sie große Schwierigkeiten, ihre schwere Ausrüstung auf den schlechten Straßen zu transportieren. Beim Überqueren der Berge mussten sie zehn zusätzliche Pferde auftreiben, die halfen, die Wagen die Hänge hochzuziehen – um dann auf der anderen Seite die rasche Abfahrt nur mit Mühe abbremsen zu können. Große Gesteinsbrocken auf der Straße behinderten ihre Fahrt, eine Achse brach, und sie kamen nur noch im Schneckentempo voran. Irgendwann waren die Straßen einfach zu Ende, und sie mussten sich ihren Weg durch Felder und Wiesen suchen. Als sie Oslo (das damals Christiana hieß) erreichten, waren die Kutschen so schwer beschädigt, dass sie neue kauften und ihr schweres Gepäck auf fünf robuste Karren verteilten. Die Nachricht von ihrem merkwürdigen Vorhaben, den Venus-Transit zu beobachten, verbreitete sich rasch in der ganzen Stadt, und als sie Oslo verließen, lief »die halbe Bevölkerung der Stadt… uns eine halbe Stunde weit nach«, notierte Sajnovics. Ref 197

Hells Karte von Südschweden, die die Route von Helsingør nach Göteborg in Richtung Oslo zeigt.

Auf ihrem Weg nach Trondheim sahen sie schneebedeckte Berggipfel – die ersten Vorboten der eisigen Landschaft, die bald ihre Heimat sein würde. Mochte der Anblick der Landschaft auch Ehrfurcht gebietend sein, die Straßen wurden noch schlechter. Wieder einmal stöhnte Sajnovics über das Essen. Ohne Wirtshäuser oder Schenken mussten sie »schlechte« Mahlzeiten auf den kleinen Höfen kaufen, so klagte er; doch sie entdeckten rasch, dass die örtlichen Geistlichen »sehr viel gastfreundlicher« waren. Manchmal allerdings konnten sie gar nichts auftreiben und gingen hungrig zu Bett, was für den asketischen Hell nicht sonderlich schlimm war, für seinen den Tafelfreuden so sehr zugetanen Assistenten indessen eine kleine Katastrophe.

Als die Gegend gebirgiger und einsamer wurde, häuften sich die Unfälle. Es regnete unaufhörlich, sodass sie die engen Pfade überhaupt nicht mehr erkennen konnten. Regelmäßig brachen Räder und Achsen. Immer wieder mussten sie gefährlich kleine und häufig morsche Brücken überwinden. Wenn die Astronomen mit ihren Wagen wie blind durch dichten Nebel fuhren, liefen sie ständig Gefahr, in Abgründe neben den Wegen zu stürzen. Weite Strecken dieses Teils ihrer Reise legten Hell und Sajnovics zu Fuß hinter ihrer Kutsche zurück.

Als sie schließlich Trondheim erreichten, waren sie erschöpft, aber der anstrengendste Teil ihrer Expedition lag noch vor ihnen. Den Rest ihrer Reise nach Vardø mussten sie per Schiff entlang der gefährlichen Küste zurücklegen. Da der Herbst nahte, frischte der Wind auf; Stürme waren vorhergesagt. Das Segeln auf offener See würde schwierig werden, daher wählte Hell die längere Route entlang den zerklüfteten Meeresarmen an der norwegischen Westküste, wo sie in den kleinen geschützten Häfen ankern konnten. Sie hatten immer noch eine lange, kalte Reise vor sich. Ref 198

Ende August 1768 segelten Hell und sein kleines Team dem nördlichen Polarkreis entgegen. Begleitet wurden sie von fünf riesigen Walen, die in dem grauen Wasser majestätische Tauchkunststücke vorführten. Hin und wieder spritzten sie gewaltige Fontänen aus ihren Blaslöchern. Im Licht der nördlichen Sommernacht beobachtete Hell das faszinierende Schauspiel. Während der nächsten sechs Wochen vollführte ihr Schiff einen unberechenbaren Tanz auf der rauen See. Eisige Wellen krachten in ihre kleine Kajüte, und etliche Male fürchteten sie um ihr Leben und glaubten, die See werde sie für immer »begraben«. Allerdings beobachteten sie ungläubig, dass die Seeleute immer lustiger wurden, »je wilder es um uns tobte«.

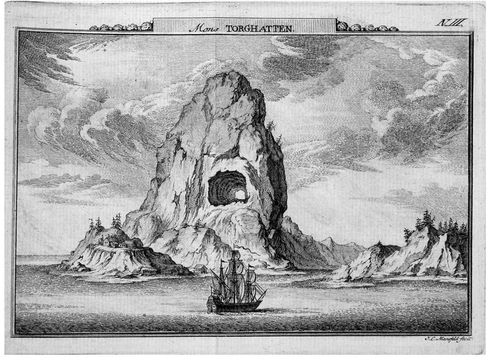

Hells Schiff segelt auf dem Weg nach Vardø an der Insel Torgatten vorbei.

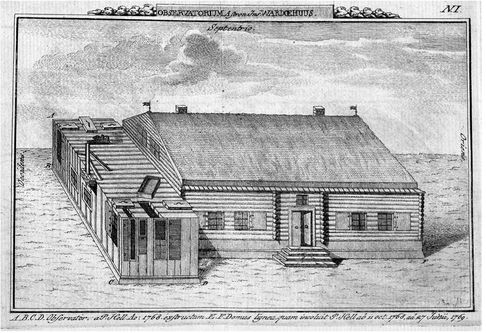

Am 11. Oktober 1768 erreichten sie die dänische Garnison Vardø. Wie Le Gentil in Pondichéry, suchten sie sofort nach einem Standort für ihr Observatorium. Sie entschieden sich für die kleine Ortschaft, doch da es auf der Insel kaum Bauholz gab, riet ihnen Vardøs Kommandant, ihr Schiff zum Festland zu schicken, damit es das notwendige Baumaterial besorgte. Bei permanenter Dunkelheit, Schneestürmen und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt brauchten sie zwei Monate, um das Observatorium zu bauen. Hell klagte, dass der Holzmangel und das scheußliche Wetter sie weniger aufhielten als die faulen Zimmerleute. Ref 199

Als das Observatorium Mitte Dezember fertig war, bauten Hell und Sajnovics ihre Instrumente auf. Mehrere Luken in Dach und Wänden ermöglichten ihnen, Beobachtungen zur Bestimmung ihrer Längenposition vorzunehmen, aber sie wurden noch immer von schlechtem Wetter behindert. Hell hatte fast ständig mit Nebel und Kälte zu kämpfen. Er konnte keine Sterne sehen, die Vorräte gefroren und zersprengten ihre Behälter, ein eisiger Wind pfiff durch die Fensterläden und Wände, schlafen war fast unmöglich.Ref 200

Das Observatorium in Vardø. Hells and Sajnovics’ Wohnquartiere rechts und der Observatoriumsraum mit Luken im Dach links.

Die Wetterverhältnisse verschlechterten sich, und Hell fürchtete, dass ihre kleine Hütte von den wilden Stürmen, die über die Insel peitschten, weggerissen würde. Der Schnee hatte die Dächer der Häuser erreicht, und sie mussten den ganzen Tag die Kerzen brennen lassen. Sajnovics setzte seine Klagen über das Essen fort und verkündete dem Koch, dass »wir seine trockenen, unschmackhaften norwegischen Gerichte kaum mehr ertragen konnten«. Trotz der Strapazen genossen sie jene magischen Momente, wenn das Nordlicht den Himmel in kaleidoskopischen Wirbeln erhellte. Mit der Aussicht auf einen langen Winter blieb den Astronomen kaum etwas anderes zu tun, als den Himmel zu beobachten, Vögel und Robben zu schießen und darauf zu warten, dass die Venus am 3. Juni über die Sonne wandern würde.

Nach Süden: britische Expedition, James Cook und die Endeavour

Während im Norden das Leben der Astronomen in Kälte erstarrte, segelte die Endeavour der Wärme entgegen. Nach anfänglicher Seekrankheit gewöhnten sich die Männer rasch an den rollenden Rhythmus der Wellen. Meistens unterhielten der wohlhabende Botaniker Joseph Banks und sein Gefolge von Naturforschern und Malern den Rest der Mannschaft mit ihrer merkwürdigen Leidenschaft für seltsame Fische und Meerespflanzen, die sie mit Netzen fingen. Eines Morgens kam sogar ein fliegender Fisch durch das Bullauge in Charles Greens Kajüte geflogen. Gewissenhaft lieferte der Astronom das Exemplar bei Banks ab und kehrte zu seinen eigenen Studien zurück. Während dieser ersten Wochen der Reise unterwies Green James Cook und einige der Offiziere in Maskelynes Mond-Methode zur Längenbestimmung. Er sei »unermüdlich bei der Erfassung und Berechnung dieser Beobachtungen«, notierte Cook. Ref 201

Als sie sich dem Äquator näherten, geriet die Mannschaft in Aufregung. Jeden Tag sah Green die Sonne zur Mittagszeit etwas höher klettern – das Zeichen, dass sie bald in die südliche Hemisphäre segeln würden. Die Temperaturen stiegen, und die Luft war schwer von Feuchtigkeit. Ledergebundene Bücher überzogen sich mit weißem Schimmel, Rasiermesser wurden unbrauchbar, und Messer rosteten in den Taschen der Seeleute. Am 25. Oktober, genau zwei Monate, nachdem sie Plymouth verlassen hatten, überquerte die Endeavour den Äquator. Die Mannschaft zelebrierte die berüchtigte »Äquatortaufe« an denen, die noch nie den Äquator passiert hatten: Die Äquinoktialjungfrauen wurden an eine Vorrichtung aus Holz und Tauen gebunden, außen an der Schiffswand hinabgelassen und dreimal in das strudelnde Wasser getaucht.

Am 14. November 1768 erreichten sie Rio de Janeiro (damals in portugiesischem Besitz) mit der charakteristischen Silhouette des an der Küste aufragenden Zuckerhuts. Für den nächsten Reiseabschnitt wollte Cook frische Vorräte an Bord nehmen und begab sich, wie verlangt, zum portugiesischen Vizekönig, um die nötigen Formalitäten zu erledigen. Zu seiner Überraschung verhielten sich seine Gastgeber nicht sehr einladend: Die Mannschaft musste an Bord bleiben, während portugiesische Soldaten die Endeavour mit Ruderbooten umkreisten, damit niemand von Bord konnte.

Nur Cook durfte – begleitet von einer bewaffneten portugiesischen Wachmannschaft – an Land gehen und die dringend benötigten Vorräte an Lebensmitteln und Wasser kaufen. Er versuchte zu erklären, dass es sich um eine wissenschaftliche Mission handelte, aber, so schrieb er verzweifelt in sein Logbuch, der portugiesische Vizekönig »glaubte gewiss kein Wort von unserer Beteuerung, dass wir nach Süden segelten, um den Venus-Transit zu beobachten«. Es sei offenkundig, so der Vizekönig zu Cook, dass sie entweder Spione, Schmuggler oder Kaufleute seien. Die Transit-Beobachtung sei fraglos »eine erfundene Geschichte«, um den wahren Zweck der Reise zu verbergen. Der Vizekönig war außerstande, die Bedeutung des Transits zu verstehen, und hielt die Idee für so absurd wie die Behauptung, »der Nordstern wandert durch den Südpol«. Ref 202

Nachdem Cook praktisch zum Gefangenen auf der Endeavour geworden war, zwang er seiner Mannschaft trotz der unerträglichen Hitze des südamerikanischen Sommers ein rücksichtloses Reinigungs- und Ausbesserungsprogramm auf. Die Endeavour wurde »schräg gelegt«, und Banks’ Botaniker beklagte in einem Brief an die Royal Society: »Wir konnten kaum gehen.« Die Seeleute enterten auf und ab, um die Takelage zu erneuern. Das Schiff wurde frisch kalfatert, die Segel wurden geflickt und alle Winkel und Ritzen geschrubbt. Alles stöhnte, aber Cook war unnachgiebig – er arbeitete seinen Frust an den Planken der Endeavour ab.

Auch Banks wurde allmählich ungeduldig. Als wohlhabender Großgrundbesitzer war er es nicht gewöhnt, so herablassend behandelt zu werden. »Ich bin ein Gentleman und verfüge über ein beträchtliches Vermögen«, schrieb er zornig an den Vizekönig. Er hatte eine enorme Summe ausgegeben, um an der Reise der Endeavour teilzunehmen, und sein Leben aufs Spiel gesetzt, um Pflanzen zu sammeln. Wenn er durch sein Teleskop blickte, sah er Kolibris, die über fremdartigen Blüten schwebten, und exotische Bäume voller Früchte. So nah und doch so fern. Er fühle sich, so Banks an einen Freund, wie ein »Franzose, der, in Betttücher eingewickelt, zwischen zwei nackten Mätressen liegt, die ihn mit allen Mitteln zu erregen trachten«.

Tag für Tag bombardierten Banks und Cook den Vizekönig mit Briefen, zunächst in bittendem Ton, dann immer wütender und frustrierter. Während Cook seinem Reinigungszwang verfiel, »schimpfte, fluchte, tobte, stampfte« Banks und lief an Deck auf und ab. Doch vergeblich. Der Vizekönig hielt es »für undenkbar, dass der König von England ein solcher Narr war, ein Schiff auszurüsten, nur um den Venus-Transit zu beobachten«. Ref 203

Verärgert, aber mit frischen Vorräten beladen, verließen sie Rio de Janeiro Anfang Dezember. Drei Wochen später feierten sie Weihnachten mit einer Extraration Rum. Während Hell und Sajnovics sich am 25. Dezember in Vardø enthaltsam mit einer heißen Schokolade begnügten, feierten Cooks Männer ein derberes Fest, bei dem sich »alle Seeleute abscheulich betranken«, wie Banks berichtete. Doch bald änderte sich das Wetter, und die Temperaturen fielen rasch. Vor Kap Hoorn, das wegen seiner unberechenbaren Winde und tückischen Strömungen gefürchtet war, wurde die Endeavour von eisigen Stürmen gebeutelt. Die Wogen packten das Schiff so brutal, dass Möbel umkippten und Banks’ ganze Bibliothek durch die Kajüte geschleudert wurde. Bei Nacht schlugen sie in ihren Hängematten gegen Decke und Wände. Eine Exkursion zum Pflanzensammeln auf Feuerland an der Südspitze Amerikas endete fatal: An der Küste wurden einige Männer von einem Schneesturm überrascht und kamen ums Leben. Ref 204

Die Endeavour in der Matavai-Bucht.

Als sie in die unbekannte Weite des Südpazifiks segelten, gelang es Cook erstaunlicherweise, jene Insel zu finden, die Kapitän Samuel Wallis im Sommer zuvor beschrieben hatte. Am 13. April 1769, acht Monate, nachdem die Endeavour England verlassen hatte, erreichte sie Tahiti.63 Von fern sahen sie die Berggipfel aus der See aufragen, und als sie in der von schwarzen Stränden umsäumten Matavai-Bucht vor Anker gingen, wurden sie friedlich von den Tahitianern begrüßt. Die Besatzungsmitglieder der Endeavour gingen im Schatten der mit Kokosnüssen und Brotfrüchten beladenen Palmen und Bäume umher. Sie nannten es »das wahrhaftigste Bild eines Arkadiens, in dem wir Könige sein werden«. Ref 205

Augenblicklich befahl Cook fünfzig Männern, Gräben auszuheben, Befestigungswälle aufzuwerfen und Bäume zu fällen, um am Nordende der Matavai-Bucht ein Fort »zur Verteidigung des Observatoriums« zu errichten. Die eine Seite des Forts grenzte an den Fluss, während die anderen Seiten durch hohe Palisadenzäune geschützt wurden. Im Inneren der Befestigungsanlage standen mehrere Zelte: darunter eines, das als Observatorium diente (und über dem die britische Flagge wehte), eines für die Küche und ein weiteres für die Wachen. Außerdem ließ Cook einige Drehbassen und Kanonen aufstellen. Zu Ehren ihres Auftrags nannten sie es »Fort Venus«. Auf der palmengesäumten Insel mit ihren Baumgruppen und kleinen offenen Hütten muss die europäische Befestigungsanlage völlig deplatziert gewirkt haben.

Fort Venus. Das Observatoriumszelt ist das runde Gebäude in der Mitte mit der Fahne.

Trotz der Bauarbeiten fanden die Männer noch Zeit, diese bukolische Idylle zu genießen und von den Freuden zu kosten, die freie Liebe und »wollüstige« Frauen zu bieten hatten. Die Frauen der Insel zeigten sich ausnahmslos bereit, ihre Schlafmatten mit den Seeleuten zu teilen, wenn Banks auch beklagte, dass die Hütten offen waren, sodass man »ihr Entgegenkommen nicht in jeder Hinsicht auf die Probe stellen konnte«.

Am 28. April ließ Cook das vorgefertigte Observatorium von der Endeavour zum Fort schaffen, als – zufällig, aber in vollkommenem Gleichklang – zur gleichen Zeit William Bayley, Maskelynes ehemaliger Assistent, auf der anderen Seite des Globus sein eigenes Observatorium auf dem kahlen Fels des Nordkaps errichtete.64 Drei Tage später, am 1. Mai, begannen Cook und sein Astronom Charles Green, ihre Instrumente an Land zu bringen, mussten aber am nächsten Morgen feststellen, dass ein großer Quadrant fehlte. Da die Wachmannschaft nur fünf Meter entfernt gewesen war, schien es unmöglich, dass jemand ihn bei Nacht gestohlen haben konnte – trotzdem, das Instrument war verschwunden. Ref 206

Sie durchsuchten jeden Winkel von Fort Venus und an Bord der Endeavour. Ohne den Quadranten war die Expedition wertlos. Green würde außerstande sein, die Höhe der Sonne zu messen, die er wiederum brauchte, um die Uhr zu stellen (und die Länge zu berechnen). Auch die Höhe der Planeten, Monde und Satelliten, die zu deren Längenbestimmung nötig waren, würde er nicht messen können. Die Beobachtung des Venus-Transits war nur in Verbindung mit der genauen geografischen Position des Beobachters von Nutzen – der Quadrant war unentbehrlich für den Erfolg der Reise.

Wutentbrannt kam Cook zu dem Schluss, dass einer der Tahitianer ihn genommen haben musste. Es war nicht ihr erster Diebstahl. Sie stibizten »alles, was auf dem Schiff nicht niet- und nagelfest war« – von Messern über Schnupftabakdosen bis hin zu den Scheiben der Bullaugen. Darin waren sie, so Cook, »phantastische Experten«. Nach Banks’ Ansicht glaubten die Tahitianer, dass eine Sache, die sie sich genommen hatten, »augenblicklich ihr Eigentum wird«.

Cook war nicht durch Stürme und gefährliche Gewässer über den halben Erdball gesegelt, um jetzt zu scheitern. Sie hatten zu viel ertragen, um sich einem Dieb geschlagen zu geben. Angesichts des fehlenden Quadranten widerrief Cook seinen eigenen Befehl, nach dem die Tahitianer »mit aller erdenklichen Menschlichkeit« zu behandeln waren, und ordnete stattdessen an, alle »wichtigen Leute« einzusperren, bis das kostbare Instrument gefunden war. Während Cook seine Gefangenen zu verhören begann, durchkämmten Green, Banks und ein Fähnrich die Insel. Banks, der seit ihrer Ankunft als Verhandlungsführer fungierte, nutzte seine Kontakte und entdeckte, dass einer seiner neuen tahitianischen Bekannten den Schuldigen kannte. Fragend und schmeichelnd eilten sie von Hütte zu Hütte. Am späten Nachmittag entdeckten sie schließlich elf Kilometer vom Fort entfernt den Mann, der ihren Quadranten gestohlen hatte. Ref 207

Nach einigem Palaver (und Zurschaustellung der mitgenommenen Pistolen) bewogen Banks und Green die Tahitianer zur Herausgabe des Diebesguts. Voller Entsetzen beobachtete Green, wie sie ein Teil nach dem anderen zum Vorschein brachten: Die Insulaner hatten das empfindliche Gerät auseinandergenommen, um es unter sich aufzuteilen. Doch nachdem Green die Stücke untersucht hatte, sah er zu seiner Erleichterung, dass es dort offenbar nur geringe Schäden gab. Sie packten den Quadranten in eine mit Gras ausgepolsterte Kiste, bevor sie ihren langen Marsch nach Hause antraten. Als sie das Fort Venus erreichten, war es dunkel. Es war ein langer, heißer und ermüdender Tag gewesen – sie waren erschöpft, aber euphorisch. Alles, was sie für die Transit-Beobachtungen brauchten, war gerichtet. Sie mussten ihre Instrumente nur noch einen weiteren Monat wachsam behüten. Ref 208

Tanz und Musik auf Tahiti, einschließlich einem Mann, der mit seinen Nasenlöchern Flöte spielt.

Nach Westen: französische Expedition, Chappe d’Auteroche

Mitte September 1768 verließ Chappe d’Auteroche Paris in Richtung Kalifornien. Es war keine leichte Reise. Die stürmische Fahrt von Le Havre in Frankreich nach Spanien dauerte doppelt so lange wie erwartet, und bei seiner Ankunft in Cádiz musste Chappe ein langes bürokratisches Tauziehen mit den spanischen Behörden erdulden, die versäumt hatten, Pässe für seine Assistenten auszustellen. Ohne Papiere durften diese noch nicht einmal an Deck des spanischen Schiffs, das sie nach Veracruz in Mexiko bringen sollte. Noch schlimmer, Chappe wurde gesagt, er dürfe nur ein Instrument mitnehmen, eine Anordnung, die die Transit-Beobachtung unmöglich gemacht hätte.

Dabei lag der Hauptteil der Reise noch vor ihnen: die Ozeanüberquerung von Cádiz nach Veracruz an der Ostküste Mexikos, dann gut 1200 Kilometer zu Pferd quer durch das Land zur Ortschaft San Blas und schließlich eine zweite Seereise nach Niederkalifornien, die 800 Kilometer lange Landzunge zwischen dem Pazifik und dem Golf von Kalifornien. Es habe schon so viele Verzögerungen gegeben, dass es ihm, so schrieb Chappe mit charakteristischer Übertreibung in sein Tagebuch, »tausendmal alle Hoffnung raubte, rechtzeitig nach Kalifornien zu gelangen«. Ref 209

Er bat den Gouverneur von Cádiz um Hilfe, nur um zu erfahren, dass er sich direkt an den spanischen Hof in Madrid wenden müsse. Kuriere wurden auf den Weg geschickt; Chappe wartete wochenlang voller Ungeduld. Obwohl der König von Spanien ihm erlaubt hatte, den Venus-Transit von seinen Besitzungen in Amerika aus zu beobachten, waren immer noch viel zu viele Formalitäten zu erledigen. Die Zeit wurde knapp. »Wenn wir noch im Geringsten aufgehalten werden«, klagte Chappe, würde es »höchstwahrscheinlich unmöglich« sein, rechtzeitig zum Transit nach Kalifornien zu gelangen. Alle seine offiziellen Beziehungen und Bekanntschaften nutzend, schrieb Chappe Briefe, in denen er zusätzliche Pässe erbat und um die Erlaubnis nachsuchte, an Bord des ersten – ganz gleich welchen – Schiffes gehen zu dürfen, um nach Veracruz zu segeln. Zu seiner Überraschung erklärte sich der Hof in Madrid plötzlich einverstanden und ordnete an, ein kleines Schiff zu diesem Zweck »augenblicklich auszurüsten«. Sobald die Instrumente an Bord gebracht worden waren, konnten sie in See stechen. Es war der 21. Dezember 1768, zwei lange Monate nach Chappes Ankunft in Cádiz.

Das Schiff war winzig – Chappe, sein Team und die spanischen Beobachter Vicente de Doz und Salvador de Medina überquerten den rauhen Winteratlantik in einem mit nur zwölf Seeleuten bemannten Schiff. Chappe spürte das leichte Boot wie eine »kleine Nussschale« auf den Wellen tanzen, aber es kümmerte ihn nicht. Obwohl man ihn vor der »Zerbrechlichkeit des Seglers« gewarnt hatte, erklärte er unbekümmert, das sei nur von Vorteil; dank seiner Größe sei es schneller und, nach seiner Ansicht, besser als »das schönste Schiff« in der gesamten spanischen Flotte. Als Cádiz hinter dem Horizont verschwand und der Wind sie ihrem Ziel entgegentrug, geriet Chappe »in einen Freudentaumel«.

Trotz seines anfänglichen Überschwangs wurde ihm die Langeweile der Seereise schon bald zu viel. Während der langen Tage vertrieb sich der frohgemute Franzose die Zeit mit der Längenberechnung nach Maskelynes Mond-Methode, obwohl er die Berechnungen »mühsam« fand. Maskelyne mochte Gefallen an der rhythmischen Wiederholung und Ordnung finden, aber Chappe, mit seinem Hang zu Übertreibung und Abenteuern, war des Ganzen bald überdrüssig. Seereisen, so stöhnte er, seien einfach zu »ermüdend und eintönig«. Während andere Astronomen glücklich waren, sich auf ihre Beobachtungen konzentrieren zu können, tauchte er lieber in die bunte Welt seiner Fantasie ein. Da er über keine Abenteuer oder Piratenangriffe berichten konnte, vergnügte er sich damit, sich »tausendmal« die kühnen Entdeckungsfahrten von Christoph Kolumbus auszumalen. Chappe zählte die Tage, bis er wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Ref 210

Sie brauchten 77 Tage, um Veracruz an der Ostküste Mexikos zu erreichen. Erleichtert, die Seereise überlebt zu haben, verwandelte sich seine anfängliche Begeisterung rasch in Panik, als Veracruz von einem dreitägigen Hurrikan heimgesucht wurde. Von seinem kostbaren Gepäck abgeschnitten, das sich immer noch an Bord befand, wartete Chappe an Land »in größter Sorge um meine Instrumente«. Würden sie beschädigt, war er vergebens um die halbe Welt gereist.

Als das Wetter sich beruhigt hatte und Teleskope und Uhren in Sicherheit waren, organisierte Chappe die nächste Etappe seiner Reise. Sie mussten immer noch das gebirgige Land überqueren, um San Blas an der Westküste Mexikos zu erreichen und von dort nach Niederkalifornien zu segeln.65

Alles war zu kleinen Bündeln verpackt, sodass die schweren Instrumente von Maultieren getragen werden konnten. Sie kamen nur quälend langsam voran durch ein Gebiet, das berüchtigt war wegen seiner mörderischen »Banditti«. Die Straßen waren »entsetzlich«, die Hitze war »maßlos« und die Maultiere bewegten sich kaum vorwärts. Die Gruppe ritt auf Bergpfaden, die so schmal waren, dass die größeren Instrumente, die auf den Packtieren festgebunden waren, gefährlich über den Abgründen baumelten. Das einheimische Essen sei entsetzlich, klagte Chappe, so heiß und scharf, dass es ungenießbar sei – »besonders für einen Franzosen«. Wieder vergnügte er sich damit, Kommentare zu den Frauen abzugeben, die in einem Dorf halb nackt waren und »einen scheußlichen Hals« zur Schau stellten. Die Frauen in Mexiko, so das Urteil des erfahrenen Fachmanns, seien »keine sehr erfreulichen Erscheinungen«. Er war wieder in seinem Element. Ref 211

Chappe ritt auf einem Pferd – weil er die Geschwindigkeit der Bequemlichkeit vorzog –, aber seine spanischen Kollegen wurden zum Hindernis, da sie standesgemäß in einer Kutsche reisten. Egal, wie schnell Chappe vorankam, er musste auf sie warten. Auf Befehl von König Karl III. hatten sie jeden seiner Schritte zu beobachten. Unter keinen Umständen, so des Königs Anweisung an Doz und Medina, durften sie den französischen Astronomen aus den Augen verlieren. Die Atmosphäre war angespannt, und sie sprachen nicht viel – meistens blieben Chappe und sein französisches Team unter sich.

Am 15. April erreichten sie schließlich San Blas, aber die Spanier verlangsamten weiterhin das Tempo. Während Chappe bereit war, sofort zu segeln, vergeudeten Doz und Medina Zeit damit, genügend Holz zu sammeln, um ein großes Observatorium zu bauen. Aufgebracht notierte Chappe, er habe nur so viel Material mitgenommen, wie er brauche, »um ein Zelt aufzubauen, und einen großen Balken aus Zedernholz, um meine Uhr daran aufzuhängen«.

Die Probleme wurden nicht weniger. Die Fahrt von San Blas nach Niederkalifornien wurde abwechselnd durch widrige Winde und Flauten behindert. Sie waren so langsam, dass sie befürchteten, ihnen würden die Lebensmittel und das Wasser ausgehen. Chappe »begann zu verzweifeln« und bereitete sich auf die »grausamste Enttäuschung« vor. Mitte Mai 1769, als die anderen Astronomen vom nördlichen Polarkreis bis zur Südsee, von Indien bis in die fernsten Winkel des russischen Reichs alle ihre provisorischen Observatorien bezogen hatten, war Chappe noch immer nicht an seinen Zielort gelangt. Aber er war entschlossen, an der ersten Stelle an Land zu gehen, die sie erreichen konnten. Ref 212

»Es kümmerte mich wenig, ob die Gegend bewohnt oder eine Wüste war, vorausgesetzt, ich konnte dort meine Beobachtungen machen«, betonte er, aber seine spanischen Kollegen weigerten sich, das Schiff zu verlassen. Chappe lief an Deck des kleinen Schiffes auf und ab. Er war außer sich und argumentierte mit seinem Leben, seiner Laufbahn und der Zukunft der Astronomie. Allerdings räumte der ungeduldige Astronom ein, dass es nicht der beste Platz zum Landen war. Die Dünung war heftig und der Wind widrig. Die Spanier fürchteten, das Schiff würde zerschellen, und schlugen vor, noch 65 Kilometer weiterzusegeln, um einen sicheren Hafen anzulaufen. Das, so hielt ihnen Chappe leidenschaftlich entgegen, würde mehrere Tage dauern. Sie würden gegen Wind und Strömung kreuzen müssen. Auf jeden Fall, dessen sei er sicher, würde der König von Spanien »lieber ein armseliges Schiff verlieren, als die Früchte einer so wichtigen Expedition«. So kurz vor dem Ziel wollte Chappe nicht aufgeben. Mit einem Appell an den Mannesmut und Stolz der Spanier versuchte er es noch einmal, indem er andeutete, dass dort schon andere erfolgreich gelandet waren.

Nachdem er sich stundenlang geweigert hatte, eine andere Möglichkeit zu akzeptieren, überzeugte er seine Kollegen. In diesem Augenblick schien Chappes Zorn die Gefahren der wütenden See in den Schatten zu stellen. Sobald die Entscheidung gefallen war, wendete der Kapitän das Schiff und segelte in Richtung Küste. Als sie näher kamen, trieb sie ein stürmischer Wind auf die Felsen zu; die Spanier bereuten, auf Chappe gehört zu haben, und gaben ihm die Schuld an ihrem unmittelbar bevorstehenden Tod. Ref 213

Die Instrumente und das Gepäck konnten sie nur in ihrem Beiboot an Land bringen. Das kleine, offene Boot schaukelte in der Brandung, während die Brecher über ihnen zusammenschlugen. Sie wurden ebenso durchweicht wie ihre Koffer. Die Kleidung konnte getrocknet werden, auch einige Instrumente, aber wenn die Pendeluhr oder die Teleskope nass wurden, war Chappe außerstande, den Weg der Venus zu vermessen. Ohne die Instrumente spielte es keine Rolle, ob er rechtzeitig ankam oder nicht. Als Chappe an der Reihe war, das Schiff zu verlassen, wickelte er seine kostbare Uhr ein und setzte sich darauf, »um sie trocken zu halten«. Endlos rollten die unberechenbaren Wogen über das Beiboot hinweg, während sich die Wasseroberfläche in kochende weiße Gischt verwandelt hatte. Er hörte das »entsetzliche Tosen«, mit dem die Brandung auf Strand und Klippen schlug. Die Matrosen ruderten mit »aller Macht«, und Chappe beobachtete, wie ihre kräftigen Arme gegen die Gewalt der See kämpften, und er war sicher, dass sie es nicht schaffen würden. Ref 214