Kapitel drei

Die Briten steigen ein

Während Le Gentil und Pingré auf dem Meer kreuzten, vollendeten die Briten ihre Pläne für die Expeditionen nach Benkulen auf Sumatra und Sankt Helena im Südatlantik. Hilfspfarrer Nevil Maskelyne hatte dafür gesorgt, dass man ihn mit hervorragenden Instrumenten, aber auch mit angemessenen Alkoholvorräten ausstattete – die Rechnung für Wein und Spirituosen belief sich auf fast ein Viertel der gesamten Expeditionskosten. Die Ostindien-Kompanie hatte Beförderung und Unterkunft auf Sankt Helena zugesagt, aber da nach den vorliegenden Plänen Handelsschiffe nicht rechtzeitig Benkulen anlaufen würden, musste die Royal Society nach einer anderen Lösung suchen. Sie brauchten ein Schiff – gab es da einen besseren Adressaten als die Royal Navy? Also baten die Fellows die britische Admiralität um Unterstützung.

Exakte Navigation war von entscheidender Bedeutung für jedes Handelsreich und jede Seefahrernation – sie sicherte Wohlstand und Macht. Die Fellows erläuterten ihren Fall sorgfältig und erinnerten die Admiralität daran, dass die Förderung der Wissenschaft »eng mit der Kunst der Navigation zusammenhängt«. Der Venus-Transit würde nicht nur den Astronomen helfen; da Delisles Methode auch die genaue Kenntnis der geografischen Position der Beobachtungsstationen voraussetzte, würden die Beobachter auch ein weltweites Netz von präzise vermessenen Orten knüpfen. Ref 37

Zur Zeit des Transits waren nur sehr wenige Positionen auf der Erde exakt bestimmt worden. Sogar der genaue Unterschied zwischen den Längengraden der königlichen Sternwarten von Greenwich und Paris musste noch ermittelt werden. In Russland war der erste nach wissenschaftlichen Methoden erstellte Atlas des Zarenreichs erst fünfzehn Jahre zuvor veröffentlicht worden – bis dahin war nicht eine einzige russische Stadt akkurat kartiert. Auch Seekarten waren von berüchtigter Unzuverlässigkeit – davon hatte sich Pingré bei den Kapverdischen Inseln selbst überzeugen können. Obwohl Häfen in dieser Region entlang der Handelsroute nach Afrika und Ostindien regelmäßig angelaufen wurden, waren die Karten so ungenau, dass Pingrés Schiff – folgte man diesen Karten – eigentlich über zwei dieser Inseln gefahren war. Die Karten müssten dringend aktualisiert werden, hatte Pingré notiert, und genau das empfahl die Royal Society in ihrem Antrag.

Fehlt einem auf See die genaue Kenntnis der Länge, kann das katastrophale Folgen haben. Selbst sehr erfahrene Kapitäne verloren die Orientierung, und ganze Geschwader waren infolge von Fehlberechnungen verschwunden. Seeleute starben, Häfen wurden verfehlt (und mit ihnen Süßwasser, Obst, Gemüse und andere wichtige Vorräte). Da sich die Breite leicht berechnen lässt (indem man zur Mittagszeit die Höhe der Sonne über dem Horizont misst12), folgten die Schiffe in der Regel der geraden Linie eines Breitengrades, sodass sie sich inmitten der riesigen Weltmeere auf engen Schifffahrtswegen drängten. Dadurch wurden die Schiffe zur leichten Beute von Piraten und Feinden. Ref 38

Breitengrade sind die Gürtel, die waagerecht – und parallel zueinander – um den Globus geschlungen sind, wobei der Äquator den nullten Breitengrad markiert, während die Längengrade vom Nord- zum Südpol verlaufen. Der Globus ist in 360 Längengrade aufgeteilt, die die 24 Stunden dauernde Erdrotation repräsentieren – das heißt, 180 Grad entsprechen zwölf Stunden, 90 Grad sechs Stunden, 15 Grad einer Stunde und 1 Grad vier Minuten. Theoretisch war die Längenberechnung leicht. Wenn man die genaue Zeit im Heimathafen und die Ortszeit der aktuellen Position kannte, ließ sich der Unterschied dieser Zeiten in eine geografische Position – oder in eine Längendifferenz – umrechnen. Zeigte die Uhr eine Stunde mehr als im Heimathafen, war man 15 Grad weiter östlich, zeigte sie zwei Stunden mehr, war man 30 Grad nach Osten gefahren – zeigte sie zwei Stunden weniger als im Heimathafen, war man 30 Grad weiter westlich und so fort.

Die Ortszeit ließ sich leicht um 12 Uhr mittags bestimmen, wenn die Sonne ihren Höchststand erreichte, doch die Antwort auf die Frage, wie spät es im Heimathafen war, erwies sich als weit komplizierter. Es gab zwei Möglichkeiten, dies herauszufinden: erstens, mit einer Uhr zu reisen, die auf die Zeit des Heimathafens eingestellt war, oder zweitens, ein Himmelsereignis zu beobachten, von dem man wusste, dass es zu Hause zu einem bestimmten Zeitpunkt eintreten würde (und diesen dann mit der aktuellen Ortszeit zu vergleichen). Dazu ließ sich die Position des Mondes vor einem Hintergrund von Fixsternen ebenso verwenden wie Verfinsterungen der Jupitersatelliten oder des Mondes. War beispielsweise eine Mondfinsternis für 22 Uhr in Greenwich vorhergesagt, konnte ein Seemann, der sie um 2 Uhr morgens beobachtete, daraus schließen, dass er sich 60 Grad östlich von Greenwich befand. Ref 39

Es gab dabei zwei Probleme: Erstens waren die meisten astronomischen Ereignisse zu selten, um von praktischem Nutzen zu sein; und zweitens gab es keine Uhren, die die Zeit an Bord eines Schiffs verlässlich anzeigten. 1760 waren Pendeluhren die genauesten astronomischen Zeitmesser – großartig an Land, aber vollkommen nutzlos auf einem schaukelnden Schiff, wo sie dazu neigten, langsamer zu gehen, zu rasen oder ganz stehen zu bleiben. Schwankende Temperaturen verdünnten oder verdickten das Schmieröl innerhalb des Uhrwerks und dehnten oder verkürzten die Metallteile der Uhren. Für Handelsreiche war das Vermögen, Längen zu berechnen, so wichtig, dass die britische Regierung bereits 1714 die enorme Summe von 20 000 Pfund (zweihundert Mal so viel, wie das Jahresgehalt des Astronomer Royal betrug) als Longitude-Prize – für die Entdeckung einer solchen Methode – ausgeschrieben hatte. In Paris und in Greenwich hatte man Sternwarten ausdrücklich zu dem Zweck gegründet, die geografische Länge durch Himmelsbeobachtung zu bestimmen – trotzdem blieb die Aufgabe so schwierig, dass Jonathan Swift diese Suche in Gullivers Reisen mit der Entdeckung des Perpetuum mobile und einer »Universalmedicin« verglichen hatte. Ref 40

Daher ging die Admiralität rasch auf die Bitte der Royal Society ein und teilte der Gesellschaft eine Woche nach der ersten Kontaktaufnahme mit, sie habe »befohlen, ein Schiff zu dem genannten Zweck ausrüsten zu lassen«. Zwar wurden die Transit-Beobachtungen nicht gezielt mit der Absicht organisiert, eine Methode zur geografischen Längenbestimmung zu entdecken, wohl aber ging man davon aus, dass sie möglicherweise auch diesem Zweck dienen könnten. Der ehrgeizige Nevil Maskelyne plante sogar, die Reise nach Sankt Helena zu nutzen, um eine neue auf Mondbeobachtungen gestützte Methode zur Längenbestimmung zu überprüfen, mit der er den begehrten Longitude-Prize zu gewinnen hoffte.

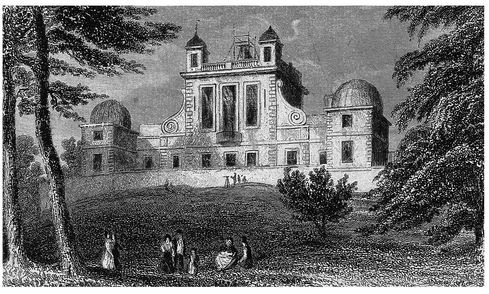

Das Royal Observatory in Greenwich.

Da der Kolonialhandel für die britische Wirtschaft immer wichtiger wurde, war die Unterstützung der Transit-Expeditionen durch die Admiralität und die Ostindien-Kompanie keine Überraschung. Seit der Thronbesteigung Georgs II. im Jahre 1727 hatten sich die Exporte nach Westindien mehr als verdoppelt und die nach Ostindien sogar verneunfacht. Die Mitglieder der französischen Akademie hatten mit dem gleichen Argument Erfolg gehabt, als sie ihre Regierung um Geldmittel baten. Angesichts der Tatsache, dass rund zwei Drittel des französischen Außenhandels auf Kolonialprodukten basierten, war die Navigation ein Grundpfeiler der französischen Wirtschaft. Die Herrschaft über die Kolonien hing von der Beherrschung der geografischen Länge ab – und die wiederum von der Beherrschung der Astronomie (zumindest solange es keine Uhren gab, die auch an Bord eines Schiffes genau gingen). Ref 41

Ende Januar 1761, als Pingrés Schiff gerade an Madeira vorbeifuhr und als Le Gentil sich den Kopf zerbrach, wohin er von Mauritius aus reisen sollte, brachen Nevil Maskelyne und sein Assistent von Großbritannien in Richtung Sankt Helena auf. Maskelynes Segler wurde von mehreren schwer bewaffneten Kriegsschiffen begleitet, die nach Westindien wollten. Bei den Kanarischen Inseln nahm der Konvoi Kurs nach Westen, während Maskelynes Schiff seinen Weg nach Süden fortsetzte. Im Laufe der nächsten Wochen vervollkommnete und überprüfte er seine Methode der Längenbestimmung auf See. Nacht für Nacht starrte er – den lockenden Longitude-Prize im Hinterkopf – durch sein Teleskop und vermaß die Bahn des Mondes durch einen flimmernden Teppich von Fixsternen. Maskelyne notierte die Ortszeiten der Mondbewegungen und zog dann sogenannte Mondtabellen zu Rate, Listen, die vorhersagten, wann der Mond welchen Stern an einem bestimmten Ort in Europa passieren würde – der dann wiederum als Bezugspunkt, als Nullmeridian, diente. Durch einen Vergleich dieser Zeiten mit den Ortszeiten konnte Maskelyne die Längendistanz errechnen: Wenn der Mond beispielsweise einen bestimmten Stern in Greenwich um 2 Uhr passierte und Maskelyne ihn um 1 Uhr erblickte, wusste er, dass er 15 Grad westwärts gefahren war.

Im 17. Jahrhundert hatten Astronomen in Greenwich, Paris, Nürnberg und anderswo in den Nachthimmel gestarrt, um auf einer Karte festzuhalten, wie der Mond langsam vor den Sternen entlangwandert. Das Royal Observatory in Greenwich war mit dem Ziel gegründet worden, eine solche Karte »der Himmelsbewegungen« für die Längenbestimmung zu entwickeln. John Flamsteed, der erste Astronomer Royal, hatte rund 30 000 Beobachtungen vorgenommen, und erst kurz zuvor hatte der deutsche Astronom Tobias Mayer die ersten Mondtabellen vollendet, die die Position des Mondes im 12-Stunden-Rhythmus angaben. Mayers Mondtabellen waren so revolutionär, dass er sie beim Britischen Board of Longitude eingereicht hatte, um den Longitude-Prize für sich zu beanspruchen. Ref 42

Auf dem Weg nach Süden wurde der Nachthimmel zu Maskelynes Himmelsuhr. War die Nacht klar, hielt er sich an Deck auf, um die Entfernung zwischen Mond und Fixsternen mit einem Quadranten zu messen. Seite um Seite, Reihe um Reihe notierte er seine Beobachtungen und Berechnungen dicht gedrängt auf dem Papier. Dann verglich er seine Daten mit Mayers Mondtabellen, die ihm das Board of Longitude zur Überprüfung mitgegeben hatte. Der Royal Society berichtete Maskelyne später: »Mein Hauptaugenmerk an Bord galt der Aufgabe, mich von der Brauchbarkeit der Methode zu überzeugen.« Die Methode der Monddistanzen hatte nur einen Nachteil: Sie erforderte so komplizierte Rechnungen, dass die Seeleute ihre Länge nicht mit einem raschen Blick in den Himmel bestimmen konnten. Jede Berechnung war so umständlich, dass der Vorgang rund vier Stunden dauerte, was kein Problem für Maskelyne darstellte, der Listen und Ordnung liebte, doch für die praktische Navigation war das Verfahren nicht geeignet. Während der Reise erklärte der Astronom den Offizieren geduldig alles, was er tat, wusste er doch, dass das Longitude Committee möglicherweise Zeugen anhören würde, um die Brauchbarkeit seiner Methode zu verifizieren. Mit Vergnügen berichtete er, dass jemand, der derart genaue Beobachtungen vornehme sowie die Fähigkeit und »Muße« zu solch langen Berechnungen habe, »seine Länge so genau bestimmen kann, wie es im Allgemeinen vonnöten ist«13.

Doch es gab nicht nur harte Arbeit an Bord. Maskelyne reiste mit mehr als hundert Gallonen (rund vierhundert Litern) Wein und Rum, fünf Gallonen Branntwein und mehr als siebzig Flaschen Bordeaux. Es war, wie er schrieb, »eine sehr angenehme Reise«. Die Ozeanüberquerung verband die Dinge, die er besonders mochte: guten Wein, astronomische Beobachtungen und viel Zeit, um sein Notizbuch mit langen Listen von Messungen, Längenberechnungen und Wetterberichten zu füllen. Tatsächlich war er so von seiner Arbeit in Anspruch genommen, dass er noch nicht einmal innehielt, als Sankt Helena endlich am Horizont auftauchte. Ref 43

Der Morgen des 5. April 1761 brach klar und mit einer sanften Brise an. In der Ferne erhoben sich die dunklen, kahlen Klippen eines der entlegensten Orte der Welt14 – mitten im Atlantik, fast 2000 Kilometer von Afrika und fast 3000 Kilometer von Südamerika entfernt –, ein schwarzer, schroffer Felsen, der noch immer die Gewalttätigkeit seines vulkanischen Ursprungs erkennen ließ. Ein anderer Reisender beschrieb, dass die Klippen »fast einen Überhang zu bilden scheinen«, furchterregend nahe für einlaufende Schiffe. Es war ein gefährliches Manöver. Die Insel – sechzehn Kilometer lang und acht Kilometer breit – wurde nur von einigen hundert Menschen bewohnt und befand sich seit fast hundert Jahren im Besitz der britischen Ostindien-Kompanie. Ref 44

Ansicht von Jamestown, Sankt Helena.

Früh am nächsten Morgen – exakt zwei Monate vor dem Transit – schrieb Maskelyne in sein Tagebuch: »Gingen in der Bucht vor James’s Fort St. Helena vor Anker.« Nach einer Reise von elf Wochen und zwei Tagen waren sie in Jamestown angekommen, der einzigen Ansiedlung und dem einzigen Hafen der Insel. Es wurde Zeit, einen geeigneten Ort für ein Observatorium zu suchen.

Während Maskelyne nach Sankt Helena segelte, brach ein weiteres britisches Team nach Benkulen auf, dem Handelshafen der britischen Ostindien-Kompanie auf Sumatra, den Halley und Delisle für einen der wichtigsten Orte zur Beobachtung des Transits hielten. Für diese Reise hatte die Royal Society den 31-jährigen Charles Mason und den 27-jährigen Jeremiah Dixon ausgewählt. Mason arbeitete als Assistent an der Königlichen Sternwarte in Greenwich, eine Stellung, in der er sich mit den komplizierten Aspekten der Astronomie und der Handhabung der modernsten Instrumente hatte vertraut machen können. Dixon war ein Hobbyastronom und Landvermesser aus Nordengland und wurde vermutlich von einem Fellow empfohlen, der dort sein Nachbar war. Ref 45

Wie der eifrige Maskelyne sahen auch diese beiden Männer in der Expedition eine Möglichkeit, ihre beruflichen Chancen zu verbessern, aber auch Ruhm und Abenteuer lockten – und die Aussicht, der Eintönigkeit des normalen Astronomenlebens zu entkommen: Sieben Tagen in der Woche mit langen und mühsamen Berechnungen beschäftigt, musste Mason außerdem dreibis viermal pro Nacht aufstehen, um den Himmel zu beobachten, egal, wie schlecht das Wetter war. Seine Tätigkeit in Greenwich war so eintönig und isoliert, dass nichts »die Ereignislosigkeit und Langeweile überbieten kann«, wie ein anderer Assistent klagte. Ebenso frustriert, schien Dixon die Monotonie seines Lebens in Alkohol ertränkt zu haben; jedenfalls war er kurz zuvor aus seinem Quäker-Versammlungshaus wegen »übermäßigen Alkoholgenusses« verwiesen worden. Eine weitere Verlockung, sich der Expedition anzuschließen, könnte durchaus das Gehalt gewesen sein. Beide Männer erhielten je 200 Pfund für ihre Dienste (nebst 30 Pfund für Vorräte und Spirituosen) – was eine erhebliche Verbesserung gegenüber den 26 Pfund darstellte, die Mason jährlich an der Königlichen Sternwarte erhielt. Auch sonst gab es wenig, was sie in Großbritannien hielt. Dixon war unverheiratet und Masons Frau Rebekah im Jahr zuvor gestorben.

Abermals wurde die Ostindien-Kompanie um Informationen gebeten. Man lud einen ihrer Kapitäne zu einer Sitzung der Royal Society ein, wo er zum örtlichen Wetter sowie zu Arbeitern und Materialien, die in Benkulen zur Vefügung standen, befragt wurde. Der Vorstand der Ostindien-Kompanie versprach, »alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die Beobachtungen zu erleichtern«; etwa indem er dem Gouverneur von Sumatra entsprechende Anweisungen schickte sowie für Überfahrt, Arbeiter und Verpflegung sorgte – »alles auf Kosten der Kompanie«. Ref 46

Kein anderer Beobachter sollte so weit reisen wie Mason und Dixon. Um Benkulen zu erreichen, mussten die beiden Männer von Portsmouth an der Südküste Englands nach Spanien segeln, dann an der afrikanischen Westküste entlang, um das Kap der Guten Hoffnung herum und schließlich über die weite Fläche des Indischen Ozeans. Obwohl sie sich Ende November 1760 auf der HMS Seahorse eingeschifft hatten – am selben Tag, an dem Pingré Paris verlassen hatte –, waren sie wochenlang von widrigen Winden aufgehalten worden. Am 6. Januar 1761 liefen sie schließlich aus, doch nur vier Tage später, genau zu dem Zeitpunkt, da Pingrés Schiff von der britischen Kriegsflotte vor der französischen Küste gejagt wurde, zwang der Siebenjährige Krieg Masons und Dixons Reise zu einem gewaltsamen Stopp. Genau wie Pingré und Le Gentil sollten sie erleben, wie gefährlich es war, zwischen die Fronten kriegführender Staaten zu geraten. Um 8 Uhr morgens, als die aufgehende Sonne die Nacht vertrieb, zeigten sich die Umrisse einer einzelnen Fregatte hinter ihrem Schiff. Als der Himmel aufklarte, entdeckte der britische Kapitän, dass der Franzose mit 34 Kanonen bestückt war und »ihnen auf die Pelle rückte«. Es drohte, ein ungleiches Gefecht zu werden: Die HMS Seahorse besaß nur 24 Kanonen und war schwer zu manövrieren, weil sie für die lange Reise nach Ostindien schwer beladen war.

Es gab keine Möglichkeit zu entkommen. Sie mussten sich dem Kampf stellen. Nach zwei Stunden waren die Franzosen so nahe, dass Mason und Dixon ihre Gesichter sehen konnten – sie waren »auf Pistolenschussweite«. Bald darauf begann das Gefecht. Der Geruch von Schießpulver erfüllte die Seeluft, doch im anschließenden Chaos von Schüssen und Schreien konnten Mason und Dixon nicht erkennen, wer die Oberhand gewann. Von einer französischen Kanonenkugel getroffen, stürzte einer ihrer Masten krachend um, während ein anderer schwer beschädigt wurde. Das ganze Deck war mit gesplittertem Holz, zerrissenen Segeln und verknäulten Seilen übersät. Plötzlich stand der erste Franzose an Deck der Seahorse und griff ihre Besatzung an. Die Planken, die man noch wenige Tage zuvor in Portsmouth sauber gescheuert hatte, waren jetzt blutverschmiert. Während der Kampf zwischen den Franzosen und Briten hin und her wogte, waren Mason und Dixon sicher, dass es um sie geschehen sei. Ref 47

Obwohl die Franzosen über mindestens die doppelte Zahl von Männern verfügten, gaben sich die Briten nicht so leicht geschlagen. Indem sie Schritt für Schritt vorrückten, wurden sie wieder Herr über ihr Schiff und trieben die Franzosen auf ihre Fregatte zurück. Zur Mittagszeit, nachdem das Gefecht etwas mehr als eine Stunde gedauert hatte, zogen sich die Franzosen zurück – ihr Kommandant und die Hälfte der Besatzung waren tot. Trotzdem gab es auf dem englischen Schiff wenig Grund zum Feiern. Elf Mann waren gefallen und zweiundvierzig verwundet – »viele von ihnen vermutlich tödlich«, schrieb Mason. Während der Schiffsarzt sich um die Opfer kümmerte und der Kapitän die Schäden inspizierte, öffneten Mason und Dixon ihre Schrankkoffer, die während des Kampfes umhergeworfen worden waren. Mitgenommen hatten sie zwei Spiegelteleskope, ein sogenanntes Mikrometer, das ihnen ermöglichen würde, den Durchmesser von Venus und Sonne zu ermitteln, einen Quadranten zur Berechnung von Höhe und Position der Planeten und eine große astronomische Pendeluhr. Als sie ein Instrument nach dem anderen begutachteten, fanden sie alle in einwandfreiem Zustand, nur die Stative waren zerbrochen. So viel Glück hatte die Seahorse nicht gehabt; da Segel und Takelage zerrissen und alle Masten beschädigt waren, beschloss der Kapitän, nach Plymouth zu segeln, um das »zertrümmerte« Schiff wieder instandsetzen zu lassen. Schon wenige Tage nach Beginn ihres Abenteuers mussten Mason und Dixon einräumen, dass es wohl »vollkommen unmöglich« war, Benkulen zu erreichen.

Vom Gefecht traumatisiert, von Seekrankheit geschwächt und in Sorge, dass man ihnen das Scheitern der Beobachtungen zum Vorwurf machen könnte, wurden die beiden Männer von Panik erfasst und bombardierten die Royal Society mit Briefen, in denen sie nachdrücklich erklärten, ihren Vertrag nicht erfüllen zu können. Als diese Briefe bei einer Dringlichkeitssitzung der Royal Society verlesen wurden, begannen die Fellows ihre beiden Entdeckungsreisenden der Feigheit zu verdächtigen. Wie die Fellows zu ihrem Entsetzen feststellen mussten, lehnten es die beiden anfangs so eifrigen Astronomen jetzt kategorisch ab, die Reise nach Benkulen fortzusetzen – offenbar unbeeindruckt davon, dass die Expedition von der Krone finanziert, von der Admiralität gefördert und von der Royal Society selbst organisiert worden war. Ref 48

Mason und Dixon erklärten nun, nach ihren eigenen Berechnungen sei Skanderun in Kleinasien – im nordöstlichen Mittelmeerraum gelegen – der geeignetste Ort zur Beobachtung des Transits.15 Obwohl sie versicherten, sie würden den Befehlen der Royal Society »gehorchen«, klangen ihre Versprechen hohl.

Denn im selben Satz drohten sie an, sie würden »von hier aus an keinen anderen Ort weiterreisen«. Nirgendwo anders, so erläuterten Mason und Dixon, würden sie in der Lage sein, »das zu leisten, was die Welt vernünftigerweise von uns erwartet«. In der vergeblichen Hoffnung auf Mitgefühl fügte Mason noch in einem Postskript hinzu, er habe an Bord unter »ständiger Seekrankheit« gelitten. Am selben Tag schickte er an seinen ehemaligen Vorgesetzten, den Astronomer Royal, ebenfalls Fellow der Royal Society, einen ähnlichen Brief, in dem Mason schrieb, er sehe »keinen Grund, mich weiterhin an Unmöglichem zu versuchen«. Sein Verhalten erscheine vielleicht »seltsam«, räumte er ein, aber das hinderte ihn nicht daran zu erklären, dass sie an keinen anderen Ort mehr reisen würden – »mögen die Folgen sein, wie sie wollen«.

Mason und Dixon hatten ihre Verhandlungsposition offenkundig falsch eingeschätzt. Die Fellows waren außer sich – für sie war das Meuterei –, und so beschlossen sie einstimmig, einen Brief zu entwerfen, in dem die beiden ungehorsamen Astronomen angewiesen wurden, »sich an Bord der Seahorse zu begeben und ihre Reise fortzusetzen«. Sie seien »verblüfft« über das Verhalten der beiden und erinnerten Mason und Dixon daran, dass sie durch ihren Vertrag gebunden seien. Ihre Abneigung, nach Benkulen weiterzureisen, werde nicht nur der Nation und der Royal Society schaden, sondern sich auch »für sie selbst als fatal« erweisen. Andere Länder schauten auf Großbritannien, erklärten sie ihren widerspenstigen Astronomen, und ihre Unbotmäßigkeit werde nicht nur einen »Skandal« auslösen, sondern auch »mit ihrem völligen Ruin enden«. Um auch die letzte Unklarheit zu beseitigen, schlossen die Fellows ihren Brief mit der Drohung, jede weitere Weigerung werde »unnachgiebige Verärgerung« nach sich ziehen und sie beide vor Gericht bringen. Ref 49

Derweil war der Kapitän der Seahorse ähnlich verwirrt und schrieb an die Admiralität und die Royal Society, dass Mason und Dixon »sich kategorisch weigern, die Reise fortzusetzen«. Im Unklaren darüber, wessen Entscheidung es war – die der Astronomen oder der Royal Society –, ließ die Admiralität die Reise abbrechen. Charles Morton, der Sekretär der Royal Society, eilte zwischen seiner Gesellschaft und der Admiralität hin und her, um den Schaden abzuwenden. Er war wütend. Da sich bislang nur Nevil Maskelyne auf dem Weg nach Sankt Helena befand, hinkte Großbritannien hinter den weltweiten Bemühungen her.

Die Briten glaubten nämlich, dass die Franzosen drei große Expeditionen planten: Die Reisen von Le Gentil nach Pondichéry, von Pingré nach Rodriguez und von Chappe d’Auteroche nach Russland. Außerdem war erst wenige Tage zuvor ein Brief bei der Royal Society eingetroffen, in dem detailliert die »Vorbereitungen, die Schweden jetzt trifft«, geschildert wurden. Offenbar war der Astronom Pehr Wilhelm Wargentin, Sekretär der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften, während der letzten Monate sehr aktiv gewesen und hatte Beobachtungsstationen in Städten wie Stockholm, Uppsala und Lund eingerichtet. Nach Delisles Vorschlägen waren von Orten im hohen Norden wichtige Daten zu erwarten. Außerdem hatte Wargentin vor, Astronomen nach Torneå in Lappland und nach Kajaani in Ostfinnland (damals auch Cajaneburg oder Cajaneborg genannt) zu entsenden. Er hatte bereits neun Beobachtungsorte bestimmt und war bemüht, noch mehr zu organisieren.

In Sorge um Großbritanniens Beitrag begab sich Morton zur Admiralität, um die Situation zu bereinigen. Masons und Dixons »entschiedene Weigerung« sei kein Grund, so erklärte er, das Unternehmen zu beenden, weil sie nach Benkulen weiterreisen würden, ob sie es wollten oder nicht – andernfalls würden sie als Meuterer »die ganze Härte des Gesetzes« zu spüren bekommen. Nichts schien die Royal Society von ihren Plänen abbringen zu können. Sobald sie diese Mitteilung erhalten hatten, war Mason und Dixon klar, dass jeder weitere Protest sinnlos war. Widerstrebend fügten sie sich dem Befehl, nach Benkulen zu segeln. Ref 50

»Wir bedauern«, teilten sie dem Rat der Royal Society mit, dass ihr Vorschlag, ein anderes Reiseziel zu wählen, als Meuterei ausgelegt worden sei. »Wir werden unser Bestes tun, um uns des Vertrauens würdig zu erweisen, das Sie in uns gesetzt haben«, schrieben sie und verließen Großbritannien abermals. Ref 51