6. Las Legiones marchan sobre Hollywood

Hay que limpiar y desinfectar el foco de peste que asóla a todo el país con su cine obsceno y lascivo.

Commonweal, 18 de mayo de 1934.

En 1943, Jack Warner y su jefe de producción, Hal Wallis, conversaban acerca de los problemas que tuvieron con This Is the Army, el homenaje patriótico de Irving Berlin a los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, Hollywood había llegado a su apogeo: los estudios estrenaban unas 500 películas al año y la asistencia semanal alcanzó los 85 millones de espectadores. Warner y Wallis recordaron los problemas a los que se había enfrentado la industria una década antes. En 1933, la situación económica había obligado a los estudios a despedir a empleados y a recortar salarios. Después, los dos hombres pasaron a hablar de la influencia que las organizaciones religiosas habían ejercido sobre el cine, y Warner le dijo a Wallis: «Cuando las grandes organizaciones eclesiásticas van a por ti, no tienes nada a qué agarrarte»[1].

Incluso una década más tarde, Warner recordaba muy bien el año 1933, cuando la Iglesia organizó una cruzada nacional, la Legión de la Decencia, en la que millones de católicos se comprometieron a boicotear las películas tachadas de inmorales por la jerarquía eclesiástica. La Legión creó su propio organismo de evaluación y presionó a los estudios para que produjeran películas que reflejaran la doctrina católica. En respuesta, la industria nombró a un censor católico, Joseph Breen, cuya misión era interpretar y aplicar el Código de Producción redactado en 1930.

Pero además de la economía y de los airados católicos, los magnates y sus estudios tenían otras problemas. En la primavera de 1933, el aletargado Gobierno federal por fin despertó al grito de los guardianes de la moral que exigían una regulación para el cine; en las elecciones presidenciales de 1932, los norteamericanos rechazaron al Partido Republicano y a su símbolo, Herbert Hoover, y eligieron a un demócrata de Nueva York, Franklin D. Roosevelt[2], con una mayoría abrumadora. Tras su investidura en marzo de 1933, el presidente anunció el «New Deal», diseñado para impulsar la recuperación económica. Uno de los puntales del amplio programa era la Ley Nacional de Recuperación Industrial (NIRA), mediante la cual se creaba la Administración Nacional de Recuperación (NRA, como se la conocía popularmente) para fomentar la participación en el Gobierno en las empresas y estimular la recuperación económica. A primera vista, tanto los directivos de la industria cinematográfica como los reformadores creyeron que la NRA iba a someter el cine al estricto control de los burócratas de Washington.

Mucho más perjudicial para la imagen pública de la industria fue la publicación de nueve libros de respetables académicos norteamericanos sobre el impacto del cine en los niños. Dichos libros, conocidos como los Estudios Payne, parecían demostrar lo que los guardianes de la moral habían venido diciendo sobre el cine desde hacía ya tres décadas: que era perjudicial para la infancia. Tanto la publicación de los libros como la creación de la NRA y el nacimiento de la Legión católica se produjeron en 1933 y arreciaron el debate nacional sobre el cine. Cuando las Legiones católicas marcharon sobre Hollywood, armadas con argumentos morales y académicos, los magnates se sintieron claramente asediados. Jack Warner tenía razón: Hollywood no tenía nada a qué agarrarse.

Durante diez años, Hays había luchado contra los defensores de la censura gubernamental colaborando con las organizaciones comunales «Better Film», que abogaban «por un cine mejor», y con los grupos de ciudadanos que analizaban y recomendaban las películas. Cuando recurrió a su influencia política para impedir la promulgación de una ley que regulara el cine a nivel estatal y federal, argumentó que la «censura» era antinorteamericana y siguió intentando reglamentar el contenido de las películas mediante una «autorregulación» del Código, afirmando sistemáticamente que el cine, pese a que a veces hacía gala de mal gusto, no era, como mantenían los críticos, perjudicial para los niños ni «inmoral». Hays, en gran parte, consiguió su objetivo. El cine siguió siendo el medio de entretenimiento más popular del país, y sus críticos más estridentes eran considerados fanáticos contrarios al cine, que no sólo querían censurar las películas, sino también el teatro y los libros.

El hecho de que Hays acudiera al padre Lord es un perfecto ejemplo de ello. Tras la adopción del Código, Lord fue nombrado «asesor» de la MPPDA. Hays patrocinó y financió varios viajes del sacerdote a Hollywood para que colaborara con Joy, Wingate y los estudios, y mantuvo una correspondencia regular para pedirle su opinión sobre los guiones; asimismo le enviaba las actas de las reuniones y la correspondencia de la MPPDA para tenerlo al corriente de la labor llevada a cabo por Joy y Wingate[3].

No obstante, en mayo de 1933, Lord se sintió utilizado y se mostró extremadamente crítico con Wingate, a quien definió de «desastre total»[4]. Hays quería evitar a toda costa que Lord se le escapara del redil, y le aseguró que era la Depresión, y no el deseo de violar el Código, lo que inducía a los estudios a producir películas conflictivas. Aunque Hays creía que la tendencia general estaba mejorando, el descenso de la recaudación sometió a los estudios a una «tremenda presión comercial». La crisis era tan aguda, le explicó a Lord, que cada día «celebraba […] reuniones […] [de índole] puramente económica» con los magnates de la industria[5].

En un raro gesto de apoyo a Hays, Breen confirmó el impacto de la situación económica; le dijo a Lord que la Depresión había sumido a la industria en un estado de «pánico» y que ésta creía que se podía ganar «dinero rápido» con «historias de carácter marcadamente sexual». Pese a que Breen reconocía que Wingate le había decepcionado, le aseguró a Lord que Hays estaba «haciendo todo lo posible»[6]. Incluso Quigley intentó convencer a Lord de que siguiera colaborando para conseguir que el Código se aplicara con mayor rigidez, y le escribió diciéndole que tenía «la convicción de que Hays [estaba] haciendo todo lo posible» para imponer el Código, y que empezaba a pensar que el nombramiento de Wingate había sido un error. Era una buena señal, añadió Quigley, que en ese momento Hays esperara «recibir más ayuda de Breen» para aplicar el Código[7].

Lord se mantuvo escéptico. En su opinión, los productores de Hollywood eran «ovejas atolondradas» que no iban a cambiar nunca a menos que se tomaran medidas drásticas[8]. Cuando Hays le solicitó que acudiera a Los Angeles para colaborar con Wingate y los productores, Lord se pensó la oferta detenidamente. Se preguntó si debía rechazar «la oportunidad de elevar la moralidad de la industria» sólo porque se sentía frustrado, o si la industria cinematográfica era un caso «tan perdido» que podía irse «alegremente al infierno»[9].

Al final, Lord decidió que el cine podía irse «alegremente al infierno», y a finales de mayo le escribió a Hays que «se sentía totalmente decepcionado por el Código» y que no veía ninguna razón para colaborar con Wingate ni con los estudios. Durante los últimos ocho meses, afirmó Lord, «el cine ha ido de mal en peor». «De cada veinte personas [en Hollywood], ni una» tenía, en su opinión, la «menor consideración por la moralidad o la decencia». Después añadió una advertencia ominosa: además de su propia decepción, le comunicó a Hays que «grupos poderosos» planeaban emprender una «acción agresiva» contra la industria. Lord decidió que si iba a Hollywood, su presencia se interpretaría como una señal de que él creía que una colaboración con la industria podía dar resultados. «Sinceramente —concluyó—, no lo creo así»[10].

La deserción de Lord supuso un duro golpe para Hays, y la alusión del sacerdote a «fuerzas poderosas» no dejaba de ser amenazadora. Sólo podía significar que la Iglesia católica, con sus veinte millones de feligreses, de los cuales la mayoría vivía en zonas urbanas, se disponía a unirse al lobby contrario al cine. La retirada de Lord prácticamente coincidió con la publicación de los resultados de una investigación de cuatro años, realizada por el Consejo de Investigación Cinematográfica, sobre los efectos del cine en los niños.

En 1928, muy poca gente se enteró de que la Fundación Payne, una organización filantrópica de Cleveland, había donado 200.000 dólares al reverendo William H. Short y a su Consejo de Investigación Cinematográfica para que analizara la influencia del cine en los niños. Short, que había luchado contra la industria durante más de dos décadas, comprendió que a menos que obtuviera pruebas directas de que el cine perjudicaba a los niños, nunca conseguiría que el Gobierno federal regulara la industria cinematográfica. Con el importe de la donación contrató a sociólogos procedentes de siete universidades para que recabaran información, dirigieran la investigación e interpretaran los datos sobre el impacto del cine en los niños norteamericanos. Según Robert Sklar, el objetivo de Short era «conseguir pruebas contra el cine y exponerlas a la vista de todo el mundo»[11].

Bajo la dirección del profesor W.W. Charters, director de la Oficina de Investigación Pedagógica de la Universidad Estatal de Ohio, los investigadores intentaron analizar científicamente las preguntas que la gente venía haciendo desde hacía varias décadas:

¿Había alterado el cine la actitud de los niños hacia la violencia y el sexo?

¿Cuál era, si lo había, el impacto emocional del cine en los niños?

¿Eran capaces los niños de distinguir la «fantasía» de la realidad?

¿Retenían los «mensajes» de las películas con mayor exactitud que la información de los libros?

¿Les quitaba el cine horas de sueño?

¿Qué tipo de películas veían los niños?

¿Con qué frecuencia acudían al cine?

Cuatro años duró la investigación, cuyos resultados se hicieron públicos —en nueve volúmenes— en la primavera de 1933. Los investigadores evitaron sacar conclusiones burdas. Según uno de ellos, las películas de crímenes ejercían una influencia mayor sobre los niños procedentes de familias problemáticas; otro concluyó que el cine influía a los niños de un modo notable, pero también advertía que dicha influencia era «específica en el caso de un niño determinado y de una película determinada». En otras palabras, el cine en sí no era más perjudicial que otras influencias culturales.

Estas cautas conclusiones académicas pasaron al olvido cuando Henry James Forman publicó un resumen en un solo volumen titulado Our Movie Made Children. Forman acusó abiertamente al cine de «contribuir a crear una raza de criminales»[12]. La afirmación, en sí misma, no era nueva; los críticos, como ya hemos visto, llevaban años haciendo declaraciones escandalosas sobre los efectos del cine; pero lo que deleitó al lobby contrario al cine, horrorizó a los millones de padres preocupados y dejó a Hays estupefacto fue la fuente del libro de Forman. Al parecer, la investigación científica llevada a cabo por respetables académicos había confirmado las pruebas subjetivas que los reformadores defendían desde hacía años.

Our Movie Made Children era una condena sensacionalista de Hollywood y pronto se convirtió en un best-seller. Forman recorrió todo el país denunciando al cine. Desde las páginas editoriales surgió un torrente de preocupación basada, no en los nueve volúmenes escritos por los académicos, que eran menos sensacionalistas, sino en el resumen de Forman. Survey Graphic, una respetable publicación leída por los asistentes sociales de todo el país, fue un caso típico: «Por fin —publicó— tenemos datos». Los niños representaban el 36% del público, y el niño medio iba al cine una vez por semana. Lo que veían estos niños era sorprendente; en un estudio de 115 películas, en el 66% salían personas bebiendo y en un 43% se emborrachaban, además de contener una apología de la violencia que incluía 71 asesinatos, 59 asaltos y 17 atracos. En pocas palabras, se contabilizó un total de 449 películas de crímenes de todas las clases.

¿Los niños recordaban lo que veían? Claro que sí, «con la indiscriminada fidelidad de una pequeña cámara». En un periodo de veinticuatro horas el niño podía recordar el 60% de lo que evocaba un adulto medio. Además, lo retenía: en una prueba realizada al cabo de seis semanas, se acordaba del 91% de sus primeras impresiones. El estudio concluyó que el cine desempeñaba «un papel bastante más importante que los libros en la imaginación infantil»[13].

Esa habilidad para recordar tan claramente lo que veían también hacía que los niños perdieran horas de sueño tras ver una película. En la Universidad Estatal de Ohio, los investigadores instalaron en los muelles de las camas unos aparatos que medían las vueltas que daban los niños en un día normal y después de ir al cine. Así, descubrieron que un 26% de niños y un 14% de niñas se mostraban más nerviosos tras ir al cine, y concluyeron que «para los niños muy sensibles, débiles o inestables la mejor medida higiénica sería recomendar una asistencia muy espaciada» a películas cuidadosamente seleccionadas[14].

Los niños perdían horas de sueño porque el cine era emocionante. Los investigadores les midieron el pulso mientras veían películas como The Mysterious Dr. Fu Manchu, y se alarmaron al comprobar que un pulso normal de 75-80 latidos se aceleraba hasta 180 cuando veían una película. En conclusión:

Semejante situación es mala para la salud, supone una higiene mental deplorable y podría contribuir a hábitos conocidos popularmente como «nerviosismo» en los niños. Cuando el niño o la niña pueden desahogar sus emociones al aire libre, haciendo ejercicio o jugando, es espléndido, pero no se puede decir lo mismo de tanta emoción en una sala oscura.

Los niños declararon a los investigadores que tenían miedo y a menudo sufrían pesadillas tras ver películas como Phantom of the Opera, The Dawn Patrol, Dr. Jekyll and Mr. Hyde e incluso Tarzan the Ape Man. El doctor Frederick Peterson, un neurólogo de Nueva York, advirtió a los padres que semejantes películas podían producir «un efecto muy similar a la neurosis de guerra»[15].

En un caso, un investigador llevó a un muchachito a ver Union Depot, de la Warner Bros. Tras la escena de un atraco, los malos abrieron el estuche de un violín que estaba lleno de dinero. El sociólogo advirtió que al público adulto se le cortó la respiración, mientras que el pequeño pilluelo ni se inmutó; al acabar la película, le preguntó el motivo. «Esperaba ver una ametralladora —repuso—. Dígame una película en la que no haya una ametralladora. Siempre hay una». Cuando se le preguntó quién era su actor preferido, el niño dijo que James Cagney. «Aprendes mucho con su actuación. Aprendes a hacer un atraco, ves cómo se carga a un tío, y muchas otras cosas»[16]. En un estudio basado en 110 presos jóvenes, el 49% culpó al cine de haberles enseñado a cometer un atraco con éxito. «El cine me ha enseñado a robar coches, que es el delito por el cual estoy aquí, entre rejas», dijo un joven presidiario. «En el cine aprendí las técnicas, a no dejar huellas digitales ni pistas», explicó otro[17].

Los datos, como informó Survey Graphic, eran definitivos: el cine perjudicaba a los niños. No sólo les enseñaba a cometer crímenes y les mostraba valores falsos, sino que también les infligía un daño moral y físico. El doctor Fred Eastman, un crítico de cine muy severo, escribió en el Christian Certtury una serie de ocho artículos en la que exigía una regulación federal; pero los lectores de Eastman ya estaban convencidos de que el cine era malo. Los resúmenes publicados en el New York Times, el Nation, Parent’s Magazine, el Elementary School Journal y School and Society fueron mucho más perjudiciales para la industria, pues éstos aceptaron, sin hacer el menor comentario, las conclusiones que sacó Forman a partir de los Estudios Payne[18].

Pese al alboroto, no todo el mundo quedó convencido. Kaspar Monahan, del Pittsburgh Press, dijo que los Estudios Payne tenían «el mismo valor científico que una receta de sopa de pasta»; el Chicago Daily News comentó que el sentimiento de alarma que transmitía Our Movie Made Children «tiene el mismo origen que la Prohibición. Es la voz del miedo» que intenta «apartar a la juventud de la vida». El Atlanta Journal señaló que la investigación estaba «claramente sesgada en contra del cine» y que las conclusiones eran «absurdas». En Minnesota, el St. Paul Dispatch publicó:

Resulta bastante divertido ver que los investigadores corren a las puertas de los estudios para verter ante ellas todos los males de la sociedad, desde el crimen hasta la vanidad, que antes se habían atribuido a la educación mixta, al jazz, a las novelas francesas, a los tacones altos, a la falda abierta por un lado, a los bañadores de una sola pieza y a tantas cosas más. Se trata de un libro claramente partidista.

El Plain Dealer, de Cleveland; el Times-Picayune, de Nueva Orleans; el Journal Post, de Kansas City; el Record y el Public Ledger, de Filadelfia, el American y el Evening Post, de Boston; el Daily News y el Daily Mirror, de Nueva York, todos reaccionaron del mismo modo y satirizaron las conclusiones de los Estudios Payne[19].

Pese a la división de opiniones, Hays permaneció callado y, de ese modo, perdió una oportunidad para mermar el poder de la censura que estaba reuniendo fuerzas para relanzar su ataque a la industria[20].

Retrospectivamente, no es de extrañar que Hays decidiera no reaccionar a nivel público. En muy raras ocasiones expresó su opinión en los debates, convencido de que una actitud más sosegada pronto minaría la reacción emocional provocada por los Estudios Payne. Por otro lado, todo esto coincidió con un periodo particularmente difícil para Hays, que estaba preocupado por la perspectiva de colaborar con una nueva administración demócrata en Washington. La industria había contratado a «el General», como le gustaba que lo llamaran, sobre todo debido a sus contactos personales con el Partido Republicano. Desde 1922 hasta 1932, esta relación pagó grandes dividendos, porque Hays había trabajado sigilosamente detrás de los bastidores con sus compañeros republicanos para frenar los intentos de promulgar una legislación contraria al cine. Hays había predicho con gran seguridad la victoria de Hoover en 1932, y se sintió abochornado al ver que el electorado había rechazado por completo el republicanismo. La aplastante victoria de Roosevelt condujo a los analistas y a la industria a especular sobre el futuro de Hays. ¿Sería eficaz durante la administración Roosevelt? ¿Modificaría el Gobierno su política con respecto a la industria? ¿Los reformadores protestantes hallarían eco en Washington con sus exigencias de que se creara una comisión del cine y de que se eliminara la contratación en bloque? ¿Despedirían los magnates a Hays y lo sustituirían por un prominente demócrata?

Las respuestas a estas preguntas no tardaron en llegar cuando en junio de 1933 el presidente Franklin D. Roosevelt aprobó la Ley Nacional de Recuperación Industrial, cuyo objetivo era aumentar los beneficios de los empresarios, quienes a cambio, debían pagar a los trabajadores salarios justos. Con ese fin, la ley acababa con la competencia empresarial e instituía la colaboración. Los empresarios, junto con empleados de la NRA y de los sindicatos, redactarían «códigos de prácticas empresariales» para impulsar la estabilidad económica eliminando la competencia feroz y para asegurar un sueldo justo a todos los trabajadores norteamericanos. Cada industria debía tener su propio código: acero, carbón, automóvil y, por supuesto, el cine. Roosevelt nombró director de la NRA a Hugh S. Johnson, un general retirado y empresario, y éste a su vez nombró a Sol E. Rosenblatt para la redacción del Código cinematográfico.

El Código cinematográfico de la NRA, el más extenso y en muchos aspectos el más complicado de todos los códigos de la NRA, aceptaba las prácticas comerciales relativas al monopolio vertical y la contratación en bloque, tan detestadas por los reformadores y los pequeños exhibidores[21]. Tras una breve pero turbulenta historia, en 1935 el Tribunal Supremo declaró anticonstitucional a la NRA.

7. Will Hays, presidente de Motion Picture Producers and Distributors of America, y Jesse Lasky, de la Paramount. Por cortesía del Museo de Arte Moderno. Archivo de fotos de películas.

Las disposiciones del Código de la NRA, salvo una, no son especialmente importantes para el presente estudio, y la excepción es que fue el único Código gubernamental que incluyó una cláusula de moralidad. La noticia de que el Gobierno federal pretendía redactar un «Código» para definir las «normas de conducta» del cine captó enseguida la atención de los reformadores. Al parecer, el Gobierno federal por fin había escuchado su petición de imponer una reforma «moral» en Hollywood.

Incluso Martin Quigley, que siempre se había opuesto a una censura y a una regulación de la industria gubernamentales, creyó al principio que la NRA supondría una oportunidad única para obligar a la industria a producir películas moralmente aceptables. Frustrado porque le parecía que la Oficina Hays no aplicaba el Código de Lord con suficiente rigor, Quigley pensó que se podía incorporar el documento de Lord, o un resumen de éste, en el Código de la NRA. Pese a que la Oficina Hays seguiría siendo responsable de su aplicación mediante la «autorregulación», Quigley esperaba que una severa cláusula de moralidad en un código aprobado por el Gobierno comprometiera a la industria, en especial a los productores, «públicamente, mediante un contrato con el presidente de Estados Unidos»[22]. Quigley también creía que, en caso de que un estudio hiciera caso omiso de los intentos de la Oficina Hays de censurar las películas inmorales, violaría la ley federal y el Gobierno dirigiría toda su fuerzas contra dicho estudio. De ese modo, pensaba Quigley, el Código obligaría incluso a los productores y a los estudios más recalcitrantes a hacer películas moralmente aceptables.

En el verano de 1933, la posibilidad de incluir en el Código de la NRA la cláusula de moralidad coincidió con el inicio de los ataques de los católicos a las películas «inmorales». Lejos de sorprenderse de ambos fenómenos, Hays y su equipo participaron en las discusiones con los representantes de la Iglesia y del Gobierno.

En la Costa Oeste, John Cantwell se hallaba en una posición potencialmente embarazosa porque era el obispo de Los Ángeles, que muchos consideraban la «ciudad del pecado» de Estados Unidos. Con el paso del tiempo, se sintió cada vez más consternado al ver que la industria cinematográfica era responsable del declive moral de la juventud católica, pero no sabía qué hacer para cambiar Hollywood. No estaba a favor de una ley de censura estatal ni de los boicots, ya que podían causar dificultades económicas a una industria que daba trabajo a tantos de sus feligreses.

La preocupación de Cantwell fue en aumento cuando Joseph Breen llegó a Los Angeles en 1932. Breen, que conoció al obispo por mediación del padre Dinneen, se convirtió en el confidente de Cantwell, y los dos hombres tuvieron frecuentes charlas acerca de lo que podían hacer para que las películas fueran moralmente aceptables. Breen mantenía a Cantwell informado sobre las actividades de otros sacerdotes, le contaba los problemas internos de la Oficina Hays y no cesaba de insistir para que intensificara la presión católica a la industria. Durante el tiempo en que trabajó para Hays en el departamento de relaciones públicas, Breen fue un «topo» de los católicos en Hollywood.

En ese mismo verano de 1933, Cantwell ya estaba convencido de que había que hacer algo con el cine, pero dudaba de que los demás obispos aceptaran un programa único. Dentro de la organización eclesiástica, cada obispo era un príncipe; pocos de ellos habían mostrado tanto interés como él o como el cardenal Mundelein, de Chicago. Cantwell también dudaba de que la jerarquía fuera capaz de convencer a un número significativo de católicos laicos de que renunciaran al cine. Habría sido bochornoso lanzar una campaña pública y que fracasara por culpa de la falta de apoyo de los obispos y los seglares.

Debido a su temor al fracaso, Cantwell y Breen planearon un ataque por los dos flancos. En primer lugar, tenían que convencer a los obispos en su reunión anual de Washington, D.C., de que el contenido de las películas suponía un problema moral digno de su atención. En segundo lugar, se les ocurrió utilizar a los católicos laicos más influyentes y vías privadas para transmitir la preocupación de los católicos a Hays y a los jerarcas de la industria. Cantwell primero recurrió a un obispo, John T. McNicholas, O.P., de Cincinnati. «Creo que los obispos», le escribió a McNicholas, «deberían, en la reunión de otoño, actuar» contra el cine, que «está minando gran parte de la labor llevada a cabo por la Iglesia en este país»; añadió que las amenazas a ios ingresos captarían la atención de «los judíos que están al mando» de la industria. Como primera medida, Cantwell sugirió que la jerarquía presionara a los «banqueros que prestan dinero a la gente del cine», y que instara a los laicos a boicotear las películas consideradas inmorales[23]. McNichols aceptó plantear la cuestión.

Tras fijar el punto en la agenda para noviembre, Cantwell se dedicó a presionar a los estudios[24]. Acudió personalmente a la MGM y a la Paramount y visitó a varios productores importantes de otros estudios para apremiarlos a producir películas «limpias». Lo recibieron con cortesía y, pese a que le aseguraron verbalmente que colaborarían, no convencieron a Cantwell: «Las promesas […] que nos hacen los judíos […] tienen muy poco valor», a menos que se presione económicamente a la industria, le dijo al obispo McNicholas[25].

La baza de Cantwell era su relación con el doctor A.H. Giannini, presidente del Bank of America, en Los Angeles. Giannini, un destacado y activo católico, era uno de los mayores prestamistas de los estudios de Hollywood y, por tanto, un personaje clave en la producción cinematográfica. Cantwell invitó al banquero a su residencia de Santa Mónica y le dijo que la Iglesia católica iba a condenar las películas y a todas las personas relacionadas con su producción. El Bank of America estaba incluido, dijo Cantwell, porque al financiar películas inmorales corrompía a la juventud católica. La reunión, según Breen, «sumió a Giannini en un estado de pánico»[26]. Comunicó de inmediato a sus clientes de Hollywood que el Bank of America ya no iba a «financiar sus productos […] si la Iglesia católica se oponía a ellos»[27]. Cantwell le escribió al cardenal Patrick Hayes, de Nueva York, para pedirle que transmitiera el mismo mensaje a los banqueros de Wall Street.

Cantwell después recurrió a un destacado abogado de Los Ángeles, Joseph Scott, para que repitiera el mismo mensaje a los productores de Hollywood. Le dijo a Scott que los obispos planeaban actuar contra la industria porque era «vil» y hacía un «daño indecible» a los niños, y le pidió que advirtiera a los jefes de los estudios y a los productores que, a menos que se reformaran, los obispos iban a lanzar una campaña a todo trapo en otoño[28]. Cantwell más tarde reconoció que la incorporación de Giannini y de Scott «fue el detonante de la campaña»[29].

El siguiente paso fue el enfrentamiento a los jerarcas de Hollywood. De eso se ocupó Breen, quien organizó un encuentro en las oficinas de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entre Giannini y Scott, ambos en representación de Cantwell, y Hays y el personal de los estudios. También acudieron Jack Warner; Louis B. Mayer, de la MGM; Adolph Zukor, de la Paramount, que estaba de visita procedente de Nueva York, junto con su jefe de estudios, Emanuel Cohen; el jefe de producción de la RKO, R. Keith Kahane; Winfield Sheehan y Jason Joy, de la Fox; Joe Schenck, de la United Artists; Júnior Laemmle, de la Universal, así como Hays y los miembros de su equipo, Breen, Wingate y Geoffrey Shurlock. Fue una reunión larga y tensa, sobre todo debido a las recientes disputas entre Hays y los estudios: Cohen y Zukor, de la Paramount, habían estado discutiendo con Hays por Mae West; Kahane, de la RKO, estaba en plena batalla por Ann Vickers; Warner acababa de zanjarla por Baby Face y la Columbia se hallaba en medio de una huelga.

Hays volvió a repetirles lo que ya había dicho en marzo: que ciertas películas estaban creando un ambiente cada vez más hostil hacia la industria. Sin embargo, la situación en agosto era todavía más amenazadora que unos meses atrás. Los Estudios Payne habían puesto a un segmento importante de la opinión pública en contra de la industria; el Gobierno estaba interviniendo a través de la NRA y nadie podía predecir los efectos de este nuevo órgano; para colmo, la Iglesia católica amenazaba con un boicot nacional, y todo ello porque los estudios habían hecho caso omiso del Código y no cooperaban con Wingate.

Hays después cedió la palabra a Giannini y a Scott. Giannini les informó de que la Iglesia católica iba a lanzar una campaña en contra del cine en otoño, a menos que los obispos se convencieran de que la industria tenía el firme propósito de atenerse al Código de 1930. El Bank of America, prosiguió Giannini, no podía ni quería financiar un cine que «prostituía a la juventud norteamericana». El banquero «rogó» a los jefes de los estudios que no produjeran más películas como las que Hays acababa de mencionar[30].

Después, Scott, según Breen, «arremetió con furia contra los judíos». Los acusó de ser norteamericanos «desleales» y de participar en «una conspiración para pervertir a la […] juventud del país». Scott advirtió que en un juicio celebrado recientemente en California se había descubierto que los extremistas «comunistas» eran «en un cien por ciento judíos» y que la combinación de «películas sucias» y de extremistas comunistas «estaba contribuyendo a dar al pueblo norteamericano argumentos de peso en contra de los judíos». Scott recordó a los productores la existencia de grupos que «simpatizaban» con los ataques a los judíos perpetrados por los nazis en Alemania y que estaban «organizándose para atacar a los judíos en Estados Unidos»[31].

Este clima, prosiguió Scott, impedía que Hollywood siguiera produciendo películas «sucias», ya que no sólo podían abrir las puertas a la censura, sino también al odio racial. La posibilidad de un frente unido formado por católicos y protestantes, que sin duda tendría un efecto devastador en las taquillas, también podía poner al descubierto a grupos antisemitas. Scott exigió que la industria pusiera fin a ese «asunto condenable» que, según él, «deshonraba a los judíos y a Estados Unidos». El discurso del abogado, según Breen, fue «decididamente brillante»[32].

Se produjo un gran alboroto entre magnates, productores y censores. Adolph Zukor se puso de pie de un brinco, presentó unas disculpas conmovedoras por «la suciedad y la mugre» que habían invadido la Paramount, y prometió que haría todo lo posible por depurar sus películas; Winfield Sheehan, de la Fox, prometió que su empresa «ya no toleraría las películas sucias», y le ordenó a Jason Joy que «impusiera la ley» a los guionistas del estudio.

El único que protestó fue Joe Schenck, de la UA, quien repitió lo que ya había dicho Thalberg en 1930: Hollywood tenía derecho a hacer películas serias, y se opuso enérgicamente a la tesis de que el cine era «inmoral» o «sucio» sólo porque abordaba cuestiones serias. La gran mayoría de los norteamericanos no estaba de acuerdo, prosiguió Schenck, en que películas como A Farewell to Arms o la proyectada Of Human Bondage fueran inmorales. El público exigía versiones cinematográficas de esas obras literarias. Añadió que sería imposible producir películas que satisficieran tanto a los obispos católicos como a los reformadores protestantes y que encima entretuvieran a millones de aficionados al cine de todo el mundo. Definió a los reformadores como «estrechos de miras e intolerantes» y denigró a Scott, a quien calificó de ser el «mejor actor» de Hollywood. Schenck acusó a los demás productores de cobardes por doblegarse al discurso antisemita que acababan de oír, le dijo a Hays que pensaba dirigir su negocio como le diera la gana y apremió a los demás a que tuvieran el valor de levantarse e imitarlo[33].

Breen salió disparado para referirle al obispo Cantwell los detalles de la reunión y le dijo que hubo un acuerdo «casi unánime» entre los productores para hacer películas limpias, aunque no mencionó la oposición de Schenck. Cantwell no se inmutó y expresó su «falta de fe» en las promesas de la industria: necesitaba «pruebas concretas y específicas», antes de detener la campaña católica que se avecinaba[34]. En Chicago, el cardenal Mundelein coincidió con él. La estrategia católica consistiría en seguir presionando y «ver qué ocurre en Washington»[35]. Will Hays, con la esperanza de, al menos, haber con vencido a los estudios de la necesidad de mostrarse cautos, volvió a Nueva York para preparar la cláusula de moralidad del Código de la NRA.

Durante los tres días que duró el viaje en tren a Nueva York, Hays tuvo tiempo de diseñar una estrategia. En general, estaba de acuerdo con Quigley en que la inclusión de una disposición relativa a la moral en el Código de la NRA podía afianzar su posición frente a los estudios. Era evidente, tras este último asalto, que los estudios no estaban del todo convencidos de la necesidad de un cambio radical. Pese a que en el pasado Hays había recibido promesas verbales de que se apoyaría una adhesión estricta al Código, la realidad era que los estudios habían luchado contra todo intento de restringir el contenido de las películas. Hays, que desde 1922 había tratado de incrementar su influencia en Hollywood, temía tanto la interferencia de los católicos como la de la NRA. No deseaba ceder el poder al Gobierno federal ni rendirse por completo a las fuerzas religiosas, y su objetivo era minimizar la influencia exterior a la vez que maximizaba la suya.

Cuando llegó a Nueva York, Hays ya tenía redactado un borrador de la cláusula moral para la NRA. Se negó a incorporar el Código de Lord y se limitó a incluir una breve declaración que obligaba a la industria a «defender los valores morales correctos» mediante la autorregulación. Hays, que se sintió obligado a consultar con Quigley y con los representantes eclesiásticos antes de la sesión oficial de la NRA en septiembre en Washington, D.C., se reunió con Quigley y el padre Wilfrid Parsons una tarde de domingo de mediados de agosto para hablar de la moralidad y de la NRA.

Cuando Hays presentó el borrador, Quigley lo rechazó de plano[36]. Sólo una demostración de poder, resaltó Quigley, podía obligar a los estudios a obedecer, y la NRA ofrecía esa posibilidad. Le entregó a Hays una declaración más extensa y detallada que obligaba a los productores a «acatar las decisiones de la industria» y le concedía al Gobierno «todo el poder y la autoridad para castigar las infracciones» al Código moral de la NRA[37]. Hays aceptó apoyar el plan de Quigley.

Las sesiones de la NRA, celebradas durante una sofocante ola de calor en el mes de septiembre, atrajeron a una multitud de personas relacionadas con el mundo del cine: magnates deseosos de que la NRA les permitiera reducir los salarios y legalizara la contratación en bloque; sindicatos que querían ser reconocidos y que abogaban por una mejoría de las condiciones laborales, y propietarios de salas independientes que exigían la prohibición de la contratación en bloque. A esta multitud, se añadieron los pastores de la vieja guardia y tas representantes de los clubes de mujeres, empeñados en obligar a la NRA a que «regulara» la moralidad en la industria.

Sol Rosenblatt, el administrador del Código cinematográfico de la NRA, «de rostro sombrío y pálido, y vista de lince», escuchó pacientemente las declaraciones de un desfile de testigos. Tras un día de testimonios sobre temas relacionados con la industria, se abordó la cuestión de la moralidad. El canónigo William Sheafe Chase, que venía testificando en Washington desde hacía más de una década, subió al estrado y en un largo y emotivo ruego a Rosenblatt reiteró sus exigencias de que se regulara la industria. Las cuestiones morales, afirmó, eran tan vitales para el bienestar de la juventud norteamericana como las económicas para la economía. Chase estaba convencido de que las sesiones de la NRA eran «históricas», porque el Gobierno por fin iba a estar al mando de Hollywood. Tras él pasó el habitual desfile de miembros de clubes de mujeres, representados por la señora de Richard M. McClure de la Federación General de Clubes de Mujeres, que denunció las películas de «crímenes y sexo» y habló de la necesidad de que el Gobierno impusiera valores morales a escala nacional y asestara un golpe definitivo a la contratación en bloque[38].

Una vez más, la silenciosa presencia de Will Hays frustró las esperanzas de los reformadores. El general Hugh Johnson declaró públicamente que la NRA no iba a «colocarse en la posición de tener que regular, gobernar o controlar la moralidad en el cine»[39]. Rosenblatt ratificó esa idea cuando declaró a los periodistas que «al Gobierno federal, por mediación del programa de la NRA, no le interesa la censura». Recordando a Will Hays, el director de la NRA afirmó que «el problema del buen cine tiene que ver con el buen gusto del público»[40].

El Código definitivo, que se redactó tras meses de discusiones, apenas mencionaba la moralidad cinematográfica. El artículo VII, la llamada cláusula de la moralidad, establecía que el cine debía ser moral y que la industria se comprometía a autorregularse; en otras palabras, la Oficina Hays, y no el Gobierno, seguiría controlando la moralidad. No se mencionaba la contratación en bloque, de lo que se deduce que la NRA la aceptaba tácitamente como una práctica comercial válida. A los exhibidores se les hizo una concesión: podían, según la NRA, cancelar el 10% de las películas contratadas; por tanto, al menos en teoría, los exhibidores no estaban obligados a proyectar películas «inmorales». Sin embargo, este acuerdo no logró entorpecer la producción de películas que Quigley y los demás consideraban inmorales.

Para Quigley y el lobby reformador, lo ocurrido con la NRA fue otro ejemplo de la argucia de Hays. Quigley sostuvo que Hays se había marchado de la reunión de agosto con el compromiso de incluir en el Código de la NRA una firme declaración en defensa de la moral; sin embargo, al final lo que se incorporó fue el texto original de Hays, y no el de Quigley. Éste se enfureció y le dijo a Lord que, en su opinión, la NRA era «un desastre», y que ya «era tarde para actuar allí [en el Gobierno]». El padre Parsons, que había asistido a la reunión entre Quigley y Hays, comunicó a sus lectores de America que el artículo VII de la NRA no iba a detener la «creciente marea de oposición católica al cine»[41].

Quigley decidió explotar la ira de la jerarquía católica hacia la industria. Convencidos de que ni Hays ni los productores cooperarían a menos que se vieran obligados, Quigley, Parsons, Lord, Cantwell y Breen empezaron a urdir planes para iniciar una campaña católica contra Hollywood. El paso más importante consistió en convencer a los obispos de que había que actuar de un modo enérgico, y Quigley vio una oportunidad cuando se enteró de que el nuevo delegado apostólico en Estados Unidos, monseñor Amleto Giovanni Cicognani, iba a pronunciar un discurso en la reunión de beneficiencia católica que iba a celebrarse en Nueva York. El arzobispo McNicholas, de Cincinnati, organizó un encuentro entre Quigley, Breen y Cicognani, y, tras escucharlos, este último accedió a incorporar en su discurso una declaración redactada por Quigley para pedir una acción católica en contra del cine. «A todas horas se destruye la inocencia de la juventud —dijo Cicognani a la asamblea—. Dios, el Papa, los obispos y los sacerdotes hacen un llamamiento a los católicos para que emprendan una campaña unida y enérgica destinada a depurar el cine, ya que éste se ha convertido en una terrible amenaza para nuestra moral»[42].

La estrategia fue astuta e incisiva. Cicognani era el representante del Papa en Estados Unidos y, por tanto, su discurso fue una directriz papal. Ya no se trataba de saber si los obispos iban a estar dispuestos a defender la causa del cine «inmoral», sino de cómo y cuándo. En la reunión de obispos celebrada en Washington al cabo de unas semanas, la industria cinematográfica fue un punto importante en el orden del día.

En el encuentro, celebrado en noviembre en la Universidad Católica de Washington, D.C., Cantwell habló largo y tendido sobre Hollywood[43]. Empezó diciendo que el cine siempre había sido vulgar, pero ahora, con la incorporación del sonido, había dejado de ser un simple espectáculo para convertirse en un método pedagógico que preconizaba una filosofía de vida «siniestra e insidiosa». En las películas, un matrimonio sólido y estable, la pureza y la inviolabilidad del hogar eran «sentimentalismos pasados de moda». Cantwell se lamentó de que las pantallas contemporáneas presentaran «problemas sociales», como el divorcio, el suicidio y el «amor libre», y de que «se aprobara» el pecado y «se degradaran los principios de las conductas pública y privada de todos los que las veían», tras lo cual citó The Sign of the Cross y Ann Vickers como ejemplos concretos de películas «viles y nauseabundas»[44].

Cantwell después explicó los intentos católicos de corregir la moralidad en el cine. Habló del Código de Lord y de cómo los estudios lo habían obviado; describió su reunión con el doctor Giannini y el enfrentamiento de Scott con los productores de Hollywood. ¿Quién era el responsable?, preguntó, «¿los judíos?». Sí y no. Si bien era verdad, prosiguió, que los judíos eran los propietarios de todos los estudios, salvo de uno, y que podían, si lo deseaban, hacer películas limpias, los «artistas», sobre todo los escritores modernos, eran los verdaderos culpables de «toda la mugre». Arremetió contra los guionistas de Broadway y contra los éxitos «literarios» de la «escuela pornográfica», cuyos libros se estaban adaptando al cine. «El setenta y cinco por ciento de estos escritores son paganos», dijo a los obispos[45].

Cantwell finalizó su discurso instando a que se emprendiera una acción enérgica. No bastaba con que los obispos hicieran una declaración que condenara a la industria; la Iglesia debía herir a Hollywood en las taquillas para detener la producción de las películas ofensivas. El cardenal Mundelein sugirió que los católicos apoyaran la promulgación de una ley federal de censura, si bien el arzobispo Michael J. Curley, de Baltimore, no se mostró de acuerdo, pues en su Estado, explicó, había una Comisión de Censura y ésta había «demostrado ser un fracaso». Tras una larga discusión, los obispos crearon una Comisión Episcopaliana de Cine. McNicholas, quien había incluido el tema del cine en el orden del día, fue elegido presidente, y Cantwell y los obispos John Noli, de Fort Wayne, y Hugh Boyle, de Pittsburgh, se encargarían de coordinar la Legión Católica de la Decencia[46].

Dicha Legión de la Decencia, que pronto captaría la atención de millones de norteamericanos, tenía que estar al frente del ataque de los católicos a la industria cinematográfica a escala nacional. Los obispos decidieron organizar boicots contra las películas que consideraran inmorales, utilizar los medios de comunicación católicos como arma en la campaña y atacar el cine desde los púlpitos.

«Hay que limpiar y desinfectar el foco de peste que asola a todo el país con su cine obsceno y lascivo», declaró la Comisión Episcopaliana cuando lanzó la campaña católica[47]. Pese a que Hays esperaba que los católicos le declararan la guerra al cine, el hecho de que se formara una comisión de obispos para «desinfectar» la industria era preocupante, por no decir más. Si bien los católicos sólo representaban una quinta parte de la población, se hallaban muy concentrados en las ciudades al este del río Mississippi. La mitad de Chicago era católica, al igual que Boston, y Nueva York, Buffalo, Filadelfia, Pittsburgh, Cleveland y Detroit tenían un importante porcentaje de población católica. Todas estas ciudades eran vitales para la industria porque en ellas se albergaban las grandes salas propiedad de los estudios en las que se exhibían las películas antes de estrenarlas en el resto del país. Por tanto, un boicot católico eficaz en unas pocas ciudades bien seleccionadas podía causarle graves daños a la industria.

La Iglesia católica ya tenía preparados los medios de comunicación nacionales. Las publicaciones eclesiásticas incluían la paulista Catholic World; la jesuíta America; Queen’s Work, de Daniel Lord, que llegaba a casi todas las escuelas y organizaciones juveniles católicas; Sign, de Notre Dame; Thought, de Fordham; Ecclesiastical Review, una revista dirigida a sacerdotes; y para los que deseaban una teología condensada, Catholic Digest. Por otro lado, las organizaciones de católicos seglares tenían sus propias publicaciones: los Caballeros de Colón informaban a sus miembros mediante su publicación, Columbia, y los seglares controlaban Commonweal, una revista urbana y culta dirigida por George Schuster.

La mayoría de las 103 diócesis norteamericanas tenía un periódico local, y la Iglesia poseía una oficina de prensa para todo el país con sede en Washington, D.C., que proporcionaba a los periódicos locales un enfoque católico de las noticias internacionales y nacionales y que también publicaba artículos de opinión. El artículo semanal del padre Daniel Lord, «Along the Way», se publicaba en casi todos los periódicos católicos, y el más importante de todos, Our Sunday Visitor, se publicaba en Huntington (Indiana), bajo la dirección del obispo John Noli, con una tirada nacional de 650.000 ejemplares. El Tablet, de Brooklyn; el Register, de Denver; el Catholic, de Michigan, el New World, de Chicago, y el Tidings, de Los Ángeles, también eran periódicos católicos muy influyentes. Asimismo, la opinión católica se difundía por la radio en «La hora católica», un programa de cobertura nacional. El «sacerdote de la radio», el padre Charles Coughlin, que emitía desde la emisora WJR, en Detroit, cautivó a millones de norteamericanos con su furiosa denuncia de los banqueros judíos, de socialistas, de comunistas y, más tarde, de los defensores del «New Deal». Detroit era un hervidero para las actividades de la Legión. ¿Añadiría Coughlin el cine y sus propietarios judíos a su creciente lista de conspiradores?

Hays temía a los católicos mucho más que a los protestantes (representados por el canónigo Chase, el reverendo Short y Christian Century), que hasta entonces habían estado a la vanguardia de la campaña en contra del cine. Como era un político astuto, sabía que los católicos —al contrario de los protestantes, que se hallaban divididos en una multitud de confesiones— podían movilizar una opinión unida sin contar con la ayuda de los medios de comunicación seglares. Lo que era todavía más amenazador era la posibilidad de que los católicos se aliaran con los protestantes. Hays decidió pacificar a los católicos, y, como primera medida, en diciembre de 1933 —pocas semanas después de que éstos anunciaran oficialmente la campaña de la Legión de la Decencia—, Hays nombró a Joe Breen censor jefe de Hollywood.

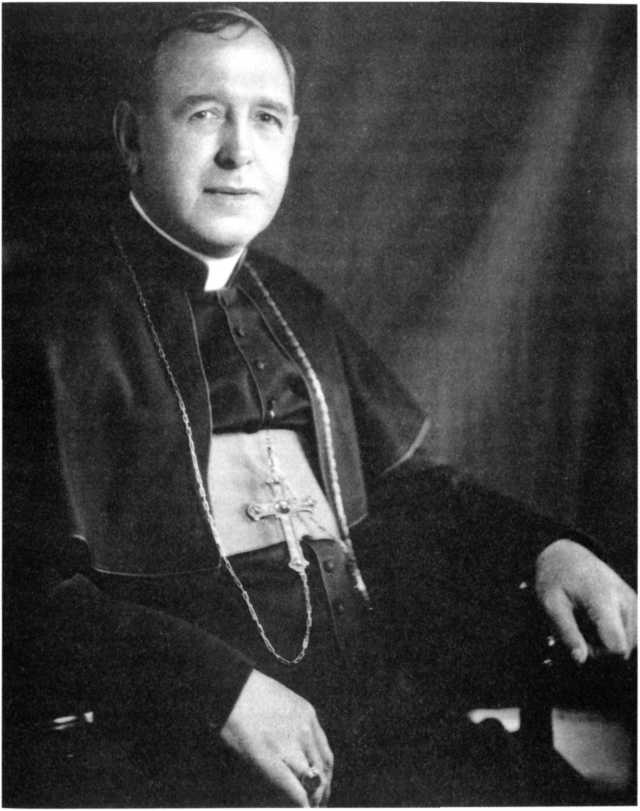

8. El obispo John Cantwell, de la Legión de la Decencia. Por cortesía de la Archidiócesis de Los Angeles.

Fue una decisión astuta por parte de Hays: sabía perfectamente que Breen había estado informando a Quigley, Lord, Cantwell y a Dinneen de cada uno de sus pasos; pero Hays prefirió tener a Breen dentro de la industria y controlarlo mínimamente a que se aliara por entero con las fuerzas eclesiásticas. El nombramiento de Breen también le permitió a Hays ganar tiempo. De ese modo pudo reconocer en privado, al igual que había hecho con Quigley, que Wingate había fracasado al aplicar el Código, pero que él, Hays, estaba decidido a imponerlo con firmeza y para eso había nombrado a un censor católico. No se sabe si Hays era consciente de la medida en que Breen conspiraba en contra de él y de la industria, aunque lo más probable es que no se habría sorprendido si se hubiera enterado incluso de los detalles más sórdidos.

Para las personas ajenas al catolicismo, en Estados Unidos la Iglesia parecía una gran organización monolítica que avanzaba al son de un único tambor y que, unida por un rito misterioso, recibía órdenes de Roma. La impresión popular, como todos los estereotipos, distaba mucho de la realidad: al igual que cualquier otra gran organización, la Iglesia se hallaba asediada por peleas internas, por conflictos políticos, por la rivalidad entre las diversas órdenes, por los celos mezquinos y las amargas discrepancias entre los laicos y el clero, que a menudo impedían que los fieles se unieran para abordar cuestiones que no trataran de la doctrina teológica más básica.

Hays lo sabía, y siguió de cerca los conflictos internos de la Legión mientras diseñaba cuidadosamente su estrategia. Recibía informes semanales, y a veces diarios, sobre la Legión, y pronto descubrió que ésta se hallaba profundamente dividida desde la misma concepción del movimiento.

Uno de los grupos incluía a la Comisión Episcopaliana, dirigida por McNicholas y Cantwell, y por sus asesores, Martin Quigley y Joe Breen, quienes deseaban presionar a Hays amenazándole con organizar boicots y confeccionar listas negras para obligar a los estudios a aceptar la interpretación que Breen hacía del Código. El grupo exigía que se eliminara el jurado de Hollywood, pero se oponía a los boicots nacionales y temía que la publicación de las listas negras fracasara: la naturaleza humana, predijeron, haría que tanto los católicos como los protestantes desearan ver las películas que la Iglesia juzgara pecaminosas. Quigley y Breen desarrollaron la estrategia diseñada por los jefes de la Comisión: la autorregulación llevada a cabo por la Oficina Hays seguía siendo la piedra angular para controlar el cine; la diferencia sería, esperaba Quigley, que la constante amenaza de un boicot obligaría a Hays y a los estudios a aceptar que Breen aplicara el Código con firmeza. Quigley convenció a los católicos de que así se conseguiría que las películas salieran de Hollywood con un mensaje moral, por lo cual la censura, las listas negras y los boicots no serían necesarios.

Sin embargo, cada obispo era un príncipe por sí solo, y aunque el cardenal George Mundelein había perdido la batalla en Washington, no tenía la menor intención de cooperar con Hays y su política de autorregulación. Mundelein y sus seguidores —el padre Dinneen, Daniel Lord, el cardenal Dougherty, de Filadelfia, y el cardenal O’Connell, de Boston— iniciaron su propia campaña. Anunciaron boicots a las taquillas, organizaron piquetes en las salas locales, publicaron largas listas negras de películas inmorales y animaron a los católicos a que escribieran cartas de protesta a Hays, a los estudios y a los actores y las actrices que salían en las películas.

Por tanto, en 1934 había dos Legiones de la Decencia que se disputaban el poder, pero, pese a la ausencia de un poder central, la Legión se esparció como la pólvora por todo el país. «Hay que purificar a Hollywood o destruirlo», exigió el obispo Joseph Schrembs, de Cleveland. Cincuenta mil fieles de su ciudad, incluidos el alcalde Harry Davis y el delegado papal Cicognani, le declararon la guerra a Hollywood en una concentración organizada por la Legión de la Decencia en el estadio municipal de Cleveland. Las plumas y los pulpitos católicos de todo el país vomitaron un torrente de rabia contra el cine. En Buffalo, un sacerdote dio a sus feligreses una nueva definición de la palabra «cine» [movies]: «M significa amenaza moral [«moral menace»]; O, obscenidad; V, vulgaridad; I, inmoralidad; E, desnudez [«exposure»]; S, sexo»[48]. Según un editorial del Brooklyn Tablet, el cine era «un diluvio de pecado»; los Caballeros de Colón dijeron que era «un escándalo mundial», y America lo calificó de «malsano, burdo, sórdido y moralmente objetable»[49].

Algunos llegaron a afirmar que ir al cine era pecado. America advirtió que era un «gran pecado» que «deshonra a Dios». La publicación periódica católica Extensión Magazine declaró que el cine era una «ocasión para pecar». Si los católicos iban a ver una película a sabiendas de que la Iglesia la había declarado «inmoral», cometían un pecado mortal. Según la religión católica, había dos tipos de pecados: los veniales y los mortales. Los veniales consistían en pequeñas infracciones fácilmente olvidables mediante la confesión; los mortales suponían una infracción grave del dogma católico y, si no se obtenía el perdón mediante la confesión y la penitencia, conducían a la condena eterna. Por consiguiente, los católicos de pronto se enfrentaron a la posibilidad de sufrir una condena eterna por ir a ver una película que no debían[50].

Para asegurarse de que los fieles se tomaran la postura de la Iglesia en serio, el obispo McNicholas redactó una promesa de adhesión a la Legión de la Decencia, de modo que, en las misas de todo el país, a los católicos no les quedó más remedio que levantarse y manifestar su adhesión. El cine suponía una «grave amenaza para la juventud, la vida familiar, el país y la religión», recitaron los sacerdotes, y todos los católicos debían prometerle a Dios que no irían a ver las películas que la Iglesia considerara «viles y malsanas».

Además de las promesas verbales que se hacían en las misas, muchas iglesias católicas pidieron a sus feligreses que firmaran un documento oficial. Al cabo de pocas semanas, las ciudades de Chicago y Boston registraron cada una más de un millón de adeptos al movimiento contrario al cine: Detroit aportó 600.000 firmas, Cleveland más de 500.000, Providence y Los Angeles reclutaron cada una más de 300.000, y Seattle declaró haber obtenido 100.000. A mediados de 1934, unos siete millones de católicos se habían adherido a la Legión. La campaña llegó a convertirse en un ritual en la Iglesia, celebrado por primera vez a principios de diciembre, y que duraría hasta bien entrados los años sesenta[51].

En mayo de 1934, y con la bendición de Mundelein, Lord inició un movimiento de protesta nacional contra el cine en su Queen’s Work. Instó a sus lectores a que boicotearan las películas calificadas de «inmorales» y empezó a citar ejemplos concretos entre las producciones realizadas durante ese año. Condenó Riptide, de la MGM, por ser «insidiosa» y denunció a Irving Thalberg por hacer que su estrella y esposa, Norma Shearer, representara a «una mujer libertina e inmoral»; además instó a los lectores a que dirigieran sus protestas directamente a Louis B. Mayer. The Trumpet Blows (Paramount), Glamour (Universal), Finishing School (RKO) y George White’s Scandals (Fox) también fueron calificadas de inmorales[52].

Lord desahogó los cuatro años de frustración en su libro The Movies Betray America. «Estoy harto —escribió— de que me pidan que escriba artículos y pronuncie discursos diciendo lo maravillosa que es la industria cinematográfica». Por el contrario, el cine era, afirmó, una «parodia gigantesca» que inculcaba en la mente de los niños y las niñas «el crimen y la lujuria y la pasión y el asesinato y el horror y el vicio». Lord citó los Estudios Payne como una acusación «terrible» que demostraba, de un modo «frío, científico», que el cine corrompía los valores de la juventud norteamericana. Rompiendo filas con Quigley, Lord se unió a los reformadores protestantes que pedían una legislación federal para regular la contratación en bloque y exigió que los católicos boicotearan las taquillas. Defendió el método utilizado por los católicos desde hacía siglos con los libros, consistente en la publicación de listas de las obras consideradas aceptables e inaceptables[53].

En Filadelfia, el cardenal Denis Dougherty rechazó la ambigüedad y, tras condenar el cine en general porque suponía una «amenaza» a la moralidad, exigió que sus feligreses boicotearan «todas las salas»[54]. En Boston, el cardenal William O’Connell dijo que Hollywood era «un derroche de [espectáculos] podridos, asquerosos» y desafió a los católicos a que castigaran a la industria en las taquillas[55]. Los capítulos locales de la Legión en Detroit y Chicago publicaron los nombres de las salas «que no cooperaban» y formaron comisiones de «vigilancia», que merodeaban por los barrios de los cines en busca de católicos laxos que intentaban escabullirse para ver una película condenada[56].

Se aceptó la idea de Lord de publicar «listas blancas» de películas aptas y listas negras de películas no aptas. Si ir a ver determinada película podía ser una «ocasión para pecar», la Iglesia debía informar a los laicos de cuáles eran las «pecaminosas». Las ciudades de Chicago y Detroit fueron las primeras en publicar largas listas de películas divididas en tres categorías: las aptas para ser vistas por familias, las que sólo podían ver los adultos, y las condenadas; es decir, las que los católicos no podían ver. Casi todas las diócesis del país sacaron sus propias listas, mientras los sacerdotes locales se precipitaban a los cines para emitir su juicio moral. La Iglesia fue implacable: condenó centenares de películas que consideró inmorales o indecentes en su afán de prohibir lo que percibía como inmoralidad, incluidas obras importantes producidas por grandes estudios. Entre las primeras víctimas (véase el capítulo 7) en el hit-parade de los católicos, figuran Dr. Monica, que trataba del control de natalidad y el aborto; Laughing Boy, basada en el emotivo relato de Oliver La Farge, sobre el sufrimiento de los indios norteamericanos en el Suroeste; Queen Christina, de Greta Garbo, que según los sacerdotes trataba de una mujer «inmoral»; Madame du Barry, de la Warner, y The Life of Vergie Winters. En plena euforia, algunos sacerdotes prohibieron películas que otros calificaron de aptas para las familias.

Durante los primeros meses, la campaña de la Legión no siguió ningún plan específico. En opinión de Quigley, la situación se hallaba totalmente descontrolada y, a menos que se remediara, los defensores de la decencia sufrirían una derrota. Quigley se unió sigilosamente a McNicholas y a la Comisión Episcopaliana para acceder al control del movimiento. Argumentó que Hays sólo cooperaría si las listas negras y los boicots se limitaban a las películas más flagrantes; la incoherencia de una diócesis que condenaba una película que las demás juzgaban apta para adultos o niños daba pie a que la industria pensara que el movimiento estaba dominado por elementos eclesiásticos estrechos de miras y empeñados en destruir el mundo del espectáculo. Lo que más temía Quigley era perder la oportunidad de obligar a la industria a aceptar la labor de Breen, pues seguía convencido de que la manera de conseguir que los reformadores católicos aprobaran las películas era atacando la fuente, o sea, al estudio en la fase de producción.

Desde Los Angeles, Breen luchaba para hacerse con el control. Cuando en diciembre de 1933 Hays anunció que Breen sustituiría a Wingate en el Departamento de Relaciones con los Estudios, Breen no era muy conocido en la industria. Había trabajado para Hays en Los Angeles durante menos de dos años, sobre todo intentando aplicar el código de publicidad de la industria. En su nuevo papel, Breen no tenía más poder que el que había tenido Wingate. Pese a las amenazas de Hays a los estudios, no se produjo ningún cambio estructural en el funcionamiento de Los Angeles: los estudios podían aceptar o hacer caso omiso de los consejos de Breen. Sin embargo, el poder de persuasión de éste era su mayor baza. Los miembros de la industria conocían sus relaciones con la Iglesia, pese a que éstas no eran del todo obvias. Los estudios apenas comentaron el nombramiento de Breen y, aunque es posible que algunos sospecharan que intentaría aplicar las disposiciones morales del Código de un modo más estricto que su antecesor, en un principio nadie temió que fuera un hombre poco razonable. Al fin y al cabo, era un empleado de la Oficina Hays; su sueldo, al igual que el de Hays, se lo pagaba la MPPDA. Hollywood y los estudios adoptarían una actitud expectante frente al nuevo censor de la asociación.

Al margen de las expectativas de los estudios, Breen consideró su nombramiento como una orden para infundir en el cine un profundo sentido de la moralidad. Firmemente comprometido con los valores de la Iglesia católica, estaba empeñado en someter a los productores de Hollywood, convencido de que los responsables de la inmoralidad en el cine eran los judíos de Hollywood.

Breen era un antisemita a ultranza. Los prelados que organizaban y dirigían la Legión de la Decencia conocían muy bien sus opiniones sobre los judíos, y Hays también debía de estar al corriente, ya que Breen nunca intentó ocultarlas. En 1932, cuando sólo llevaba unos meses en Hollywood, le dijo al padre Wilfrid Parsons que los judíos de Hollywood eran «sencillamente una pandilla podrida de gente vil», entre los cuales «abundaban las borracheras y la perversión». Se lamentó de que el Código jamás funcionaría en Hollywood, porque los judíos que controlaban la industria eran unos «sucios parásitos», «la escoria del mundo». El país entero, le dijo a Parsons, estaba siendo «corrompido por los judíos» y su cine[57]. No hay ninguna prueba de que Parsons se opusiera a esta caracterización; de hecho, durante los siguientes años el sacerdote y editor defendió a Breen de forma incondicional.

9. El censor de Hollywood, Joseph I. Breen. Por cortesía del Museo de Arte Moderno. Archivo de fotos de películas.

Este ejemplo del antisemitismo de Breen no fue un caso aislado. Breen disfrutó informando a Martin Quigley de que Joseph Scott, a petición del obispo Cantwell, había «arremetido con saña contra los judíos»[58]. Breen dijo al director de la revista: «La cuestión es que estos malditos judíos son una pandilla sucia y asquerosa»[59]. Quigley, que escribió centenares de cartas a Breen, nunca protestó ante éste, ante Cantwell ni ante cualquier representante católico por los comentarios racistas que hacía en su correspondencia. En una carta al padre Dinneen, Breen volvió a calificar a los judíos de Hollywood de «parásitos», que, añadió, eran una «pandilla inmunda, enloquecida por el sexo […] e ignorante de todo lo que tenga que ver con una moralidad sana»[60].

Breen fue el que ideó los planes básicos para el boicot de Filadelfia y, en marzo de 1934, rompió filas temporalmente con Quigley. Llevaba tres meses trabajando como censor en Los Ángeles y luchando a brazo partido con la Warner por Madame du Barry. En un intento de asestarle un golpe a esta productora, envió una propuesta al cardenal Dougherty, de Filadelfia, en la que le pedía que organizara un boicot generalizado al cine. Breen creía que esta propuesta sería especialmente efectiva en Filadelfia por su gran población católica y porque la Warner controlaba el mercado cinematográfico de esa ciudad con unas trescientas salas de su propiedad. También propuso una estrategia para enfrentarse de un modo eficaz a los judíos; instó al cardenal a que formara una comisión de líderes cívicos para que protestaran por las películas «inmorales». «Piense», escribió, que a los «muchachos judíos» los dirigentes políticos les «impresionan y aterrorizan» muy fácilmente. El siguiente paso, recomendó, era que la Comisión presionara al director regional de la Warner, a quien Breen definió como un «judío de la peor calaña». Dígale —«no le pida»— que haga venir a Harry Warner a Filadelfia. La Warner es muy sensible a la presión, escribió Breen, porque tiene muchas salas en la zona de Filadelfia[61]. Un boicot de esa índole, escribió Breen, obligaría a la industria a aceptar el plan de los católicos para aplicar el Código.

Su punto más importante era que no había que negociar con los judíos. Si quieres que un judío haga algo, afirmó Breen, no debes pedírselo de manera educada, simplemente tienes que decirle que lo haga. Breen estaba convencido de que la única manera de conseguir que un judío entendiera algo era a base de gritos y amenazas. Pese a que no nos conste que el cardenal Dougherty haya respondido a la carta, lo que sí hizo fue organizar un boicot del tipo sugerido por Breen y se negó a negociar con los representantes de la Warner durante la crisis de la Legión. El padre Dinneen, que recibió una copia del Plan de Filadelfia enviada por Breen y que se carteaba con él regularmente, no protestó por las cartas que recibió, que calificaban a los judíos de «canallas».

«Los judíos forman grupos muy cerrados —le dijo Breen al padre Daniel Lord—. Carecen casi por entero de cualquier tipo de moralidad»[62]. Estaba deseoso, le escribió a Lord en mayo de 1934 —pocas semanas antes de que lo nombraran jefe de la PCA—, de trabajar con una comisión nacional para «ir a por los judíos en este asunto»[63]. Ese mismo día le escribió al obispo McNicholas que estaba «irritado» con Lord porque «cuando estos judíos se den cuenta de que todo lo que dice es pura palabrería, nuestra causa se verá muy debilitada y desacreditada»[64].

La actitud de Breen hacia los judíos es reveladora por una serie de motivos. Expone claramente el odioso y despiadado racismo que dominaba su pensamiento y que volvería a surgir en su correspondencia a lo largo de varios años. También es evidente que los destinatarios de sus cartas —los cardenales, obispos y sacerdotes— no se esforzaron por protestar por sus arrebatos antisemitas. Puede que no compartieran las mismas opiniones, pero al parecer todos vieron algún tipo de ventaja en colocar en Hollywood a un hombre con semejantes ideas.

El antisemitismo de Breen también ayuda a entender su relación laboral con los estudios a lo largo de su carrera de censor. Breen fomentaba y disfrutaba con su reputación de católico irlandés, bajito, fornido y agresivo, que traía la decencia a la versión moderna de Sodoma y Gomorra. El Catholic Digest lo llamó el «Hombre del No en la tierra de los Sí»[65]. El Sign, de Notre Dame[66], tituló un artículo «El señor Breen se enfrenta a los dragones», y el Saturday Evening Post confirió al artículo sobre Breen un aire irlandés, titulándolo «La palma de mi mano vuelta hacia ti» y describiendo a Breen como un «Brian Boru en la batalla de Clontarf[67], con un toque de los Guardias de Mulligan». El Post aseguró a sus lectores que Breen era quien dictaba las normas a los productores[68]. En efecto, Breen fue una de las pocas personas de Hollywood con poder para maldecir, gritar y decir claramente que no a Jack Warner, Louis B. Mayer, Harry Cohn, David O. Selznick o Samuel Goldwyn, unos hombres capaces de sembrar el terror en los corazones y las carteras de la comunidad hollywoodense. Les bastaba con asentir con la cabeza para conceder fama y fortuna; el menor gesto de desagrado podía esparcirse por Hollywood como la pólvora, provocando la destrucción inmediata. La habilidad de Breen para enfrentarse a estos magnates le procuró una posición única en la comunidad cinematográfica.

Breen trataba a los magnates y a sus adláteres con aparente respeto, pero arremetía con furia cada vez que consideraba que un estudio intentaba eludir una disposición del Código. Como estaba convencido de que la gente que hacía cine era moralmente inferior a él, se comportaba en consecuencia. Al padre Gerald Donnelly, S.J., le dijo que él era el único hombre capaz de embutir por la garganta de los judíos una ética decente»[69]. El «Código» que se aplicaría durante los siguientes años era una curiosa mezcla del Código de Producción, la interpretación de Breen, sus opiniones sobre los judíos y sus ideas sociales, políticas y morales. El cine era, se rieron entre dientes los bromistas de Hollywood, «Breen en su estilo más puro»[70], mientras que Breen se limitó a decir: «¡Yo soy el Código!»[71].

Teniendo en cuenta que se trataba de un ex-periodista de 43 años que no sabía nada sobre producción cinematográfica, Breen se enfrentó a una tarea vertiginosa. Una serie de circunstancias muy poco habituales, algunas de las cuales él había ayudado a orquestar, lo habían colocado en medio del escenario de la capital mundial del espectáculo. Era una oportunidad única, y Breen la aprovechó con entusiasmo. Al prinicipio consideró que su papel era el de un misionero laico de la Iglesia católica que actuaba en nombre del Señor entre los «paganos», designación con la que acabó refiriéndose a Hollywood. Sin embargo, en 1936, distanciado de la Legión de la Decencia y utilizándola sólo cuando le convenía, apenas se hablaba con sus padrinos iniciales y rehuía a Martin Quigley. Breen se negó a ser un títere de la Legión, y si alguien tiró de sus cuerdas, ése fue Will Hays, no el cardenal Hayes.

En diciembre de 1933, fecha de su nombramiento, Breen se enfrentó a un dilema: él era un empleado de la industria cinematográfica; por tanto, su trabajo no consistía en evitar que los estudios rodaran películas, sino en conseguir que los Consejos de Censura las aprobaran con el menor número de cortes. Breen también era consciente de las divisiones internas de la Legión. Su problema era cómo satisfacer a la Iglesia y aliviar la presión ejercida sobre su jefe, Hays, sin destruir los elementos básicos del cine como espectáculo, consistentes en un toque de sexo, un poco de violencia y un aire bien intencionado de valores tradicionales.

¿Podía Breen aplicar el Código con suficiente rigidez como para satisfacer a las Legiones católicas sin reducir el mundo de fantasía multimillonaria de Hollywood hasta convertirlo en un pábulo? ¿Aceptarían los productores los dictámenes de un relaciones públicas y periodista convertido en reformador moral? Y, lo que era más importante, ¿aceptaría el público que a su espectáculo favorito se le administrara una fuerte dosis de moralidad católica? Justo cuando la Iglesia intentaba diseñar una estrategia nacional para hacer frente a la industria cinematográfica, Breen asumió el mando de la Oficina de censura de Hays, en Hollywood.

Una de las primeras acciones de Breen como jefe de la SRD fue redactar una nueva definición mucho más contundente de los «valores morales compensatorios» en el cine, un documento esencial para entender las ideas de Breen que se volvería a redactar y corregir varias veces a lo largo de los siguientes años y que guió a Breen en su intento de controlar el contenido de las películas. Breen fue incluso más lejos que Daniel Lord al abogar por un cine que actuara de vehículo para fomentar una conducta social y política correcta. Todas las películas, según Breen, debían contener «suficiente cantidad de bien» como para compensar todo el mal que describían. Las que tuvieran un crimen o un pecado como ingrediente principal de la trama debían contener un «valor moral compensatorio» que lo justificara. Para Breen, eso implicaba la inclusión de un personaje virtuoso que representara una «voz de la conducta moral», un personaje que le dijera claramente al criminal o al pecador que se equivocaba. La conducta de los personajes así como sus opciones, debían reflejarse con claridad. «O estaban mal o estaban bien. Si estaban mal, debían calificarse como tal. No se puede dejar a la discreción de una mente inmadura la decisión sobre si los personajes han actuado bien o mal», argumentó Breen[72]. Tampoco creía que el cine fuera un vehículo apropiado para plantear debates morales o éticos, ni debía haber zonas grises en las decisiones morales que se tomaban. Cada película debía contener una lección moral clara y severa que mostrara el sufrimiento, el castigo y la regeneración. Por eso, instó a que, siempre que fuera posible, las estrellas, y no los personajes secundarios, representaran a los personajes que personificaban el bien.

Breen apenas se había instalado en su despacho cuando la Paramount le envió el guión de la tercera película de Mae West, titulada apropiadamente It Ain’t No Sin. Los guardianes de la moral, incluido Breen, creían que no había nadie que necesitara más «valores morales compensatorios» que Mae West. Martin Quigley se sintió incómodo cuando su Motion Picture Herald declaró que West era uno de los campeones de taquilla de 1933. No obstante, West representaba un problema difícil de resolver. Era una actriz muy taquillera y reportaba millones de dólares a una industria en plena crisis financiera. Pese a que ofendía a algunos, deleitaba a millones de personas y gozaba de la misma popularidad en las pequeñas ciudades rurales que en las zonas urbanas, supuestamente más mundanas. D.W. Fisher, propietario y director del cine Fiske, en Oak Grove (Louisiana), «hizo el negocio del año» con I’m No Angel. Su experiencia fue la que mejor resumió el magnetismo de Mae West: «Aunque no les guste, vienen a verla. Los de la Iglesia piden a gritos películas decentes, pero todos vienen a ver a Mae West y se alejan de las películas decentes y dulces»[73].

En la primavera de 1934, mientras Quigley y Breen colaboraban para reforzar la aplicación del Código de Producción y mientras los boicots promovidos por la Legión de la Decencia arrasaban por todo el país, los estudios de la Paramount se dispusieron a producir una nueva película de Mae West, It Ain’t No Sin, que se convirtió en la prueba de fuego para Breen, Hays y la Legión de la Decencia.

La trama básica era típica de West. Ambientada en los años 1890, West representa a Ruby Carter, la reina de una embarcación fluvial de Saint Louis, cuyo novio, Tiger Kid, un ex-presidiario, también es un boxeador con mucho futuro. Un jugador de Nueva Orleans, Ace Lamont, ha contratado a Ruby para que actúe en su local, La Casa de las Sensaciones, y pronto toda la ciudad la aclama en Nueva Orleans. Cuando uno de sus muchos admiradores le pregunta si estará en Nueva Orleans para siempre («forgood»), West responde: «Espero estar aquí, pero no para el bien» («but not for good»)[74].

Cuando la Paramount envió el primer guión, Breen y su equipo se pasaron todo un día examinándolo línea por línea. A diferencia de su predecesor, James Wingate, Breen se escandalizó con el guión y le dijo a la Paramount que se veía «obligado a rechazar de plano» el proyecto. Sus objeciones no se limitaban a eliminar pequeñas partes del diálogo, escribió Breen, porque, en su opinión, el guión era «vulgar y altamente ofensivo […], una glorificación de la prostitución y del crimen violento sin ningún tipo de valores morales compensatorios». El personaje representado por West «expone todos los hábitos y todas las costumbres de una prostituta, pues es cómplice en el funcionamiento de una casa de juegos ilegal, droga a un boxeador, roba a su jefe, incendia el local a propósito y, al final, se marcha tan tranquila […] con su amante ilícito, que es un criminal redomado, un ladrón, un asesino». Para Breen, el guión violaba el Código de un modo flagrante[75].

La carta de Breen sumió a los directivos de la Paramount, donde ya se había iniciado la producción, en un estado de pánico. Aseguraron a Breen que se había «alarmado innecesariamente» por una «comedia inofensiva», pero Breen se negó a cambiar de opinión y en febrero y en marzo de 1934 rechazó los guiones corregidos. La Paramount decidió ignorarlo y siguió adelante con la producción. Cuando en junio el estudio presentó la película en su oficina, Breen la rechazó e informó al presidente de la Paramount, Adolph Zukor, que el «bajo tono moral» era especialmente «peligroso si se tiene en cuenta la situación actual en la que se halla la industria ante el público». A Hays le remitió una carta confidencial afirmando que los directivos de los estudios «se mofan» y «menosprecian» a los críticos de la industria, y que estaban decididos a producir películas «sin asesorarse, sin dejarse orientar y sin consultar con ningún miembro» de las centrales de Nueva York ni de la Oficina Hays[76].

Se había definido el frente de la batalla. Si bien los estudios de Hollywood estaban empeñados en rodar películas sin permitir interferencias, los directivos de Nueva York no lo veían tan claro. El verdadero poder de la industria cinematográfica se hallaba en Nueva York, no en Hollywood, y las centrales de las productoras concedían bastante libertad a los jerarcas de los estudios siempre y cuando los ingresos de taquilla aportaran constantes beneficios. No obstante, corrían tiempos difíciles, y los directivos de las empresas estaban nerviosos. Cuando la Paramount erigió en Broadway enormes vallas para anunciar It Ain’t No Sin [No es un pecado], los sacerdotes católicos respondieron con carteles que decían «LO ES». El ambiente cada vez más enrarecido era preocupante y, por primera vez, los directivos de Nueva York se pusieron del lado de Hays y de Breen cuando ordenaron al estudio que atenuaran la publicidad de la película para evitar problemas con los «clubes de mujeres» y con los «censores internos»[77]. Hays siguió presionando a Zukor y al final lo convenció para que el estudio siguiera trabajando con West, pero sólo de una forma muy restringida. Nueva York ordenó a Hollywood que cooperara con Breen para que Mae West recibiera una infusión de «valores morales compensatorios».

Con la hercúlea tarea de convertir a West en una mujer moralmente aceptable, Breen exigió que el estudio eliminara todas las referencias al pasado de Rudy Carter (West) como prostituta, y al de su novio, Tiger Kid, como ex-presidiario; que suprimiera todas las escenas que hicieran referencia a una «aventura de cinco días» que tuvieron Ruby y Tiger Kid, y también las que mostraban a Ruby robando joyas a su jefe; que retirara cualquier insinuación de que Ruby y su jefe tenían una aventura, y que la película acabara con la boda de Ruby y Tiger Kid[78].

En la versión de Breen de It Ain’t No Sin, Ruby es una famosa artista a la que sus admiradores cubren de joyas, una «mujer con un gran corazón» que rechaza todas las insinuaciones que le hace Ace Lamont. Cuando su criada le pregunta por la clase de hombre que le gustaría, Ruby responde con una franqueza inusitada: «Uno soltero». En lugar de provocar un incendio para encubrir un asesinato, Ruby llama a los bomberos y dice (se supone que al público): «He hecho todo lo que he podido». Tiger Kid ahora aparece en la pantalla como «un boxeador ambicioso» al que Ace engaña para que le robe las joyas a Ruby y que mata sin querer al villano en una pelea limpia. Se niega a huir y le dice a Ruby que debe enfrentarse a la policía o vivirá hasta el resto de sus días obsesionado por la culpa. Ace Lamont, el jugador, surge como el villano que planea el robo, como el culpable del incendio de su local para no tener que pagar las deudas, y al final acaba pagando sus crímenes con la muerte. Finalmente, Ruby y Tiger aceptan los valores tradicionales al intercambiar los votos del matrimonio. Pero incluso en la escena de la boda, Mae suelta otra de sus ocurrencias; cuando uno de los invitados le dice que él es el padrino [«best man», el mejor hombre], ella se detiene, lo mira y suelta: «Oh no, no lo es».