Una sonrisa ferozmente alentadora

Tras la muerte de Pierre, poco a poco fue tomando forma una corriente de opinión que intentó socavar el prestigio de Marie. Había científicos que estaban celosos de su éxito, y su condición de mujer seguía siendo un fastidio para muchos. Y así, no sólo empezaron a decir que sin su marido no hacía nada memorable, sino que también trataron de minimizar su importancia en el pasado y su contribución en el descubrimiento del radio. Es cierto que los trabajos de Madame Curie no estuvieron a la altura científica de los de sus mejores contemporáneos, pero es que Marie estaba en otra cosa. Como señala Goldsmith, había dedicado toda su energía y su laboratorio a «la investigación médica, biológica e industrial en beneficio de la humanidad». Su parte activista, política y social, que era más fuerte en ella que en Pierre, se redobló al quedarse sola. Y además, si te fijas, con ello le estaba sacando un rendimiento práctico a su descubrimiento, que era justo lo contrario de lo que había vaticinado su progenitor antes de morir. #HonrarAlPadre.

Y así, Madame Curie se concentró en el estudio de la medición de las sustancias radiactivas, creó un servicio de autenticación de esas medidas y definió el patrón internacional del radio, algo esencial tanto para la industria como para las aplicaciones médicas. El patrón fue aceptado por la comunidad científica y recibió el nombre de Curio (ahora el patrón internacional es el Becquerelio, aunque el curio se sigue utilizando mucho). Por último, hizo algo que le costó un tremendo esfuerzo: se empeñó en conseguir el metal puro de radio (hasta entonces sólo había sales). ¿Y por qué asumió semejante y bastante inútil reto? Pues porque parte de la comunidad científica seguía dudando de esa maldita intrusa. Barbara Goldsmith lo explica muy bien: «Lord Kelvin [importante físico y matemático británico] hizo a los ochenta y dos años algo que dudamos que hubiera hecho de haber sido ella un científico varón: escribió una carta a The Times afirmando que el radio de Madame Curie no era un elemento sino un compuesto de helio». ¡Y encima no mandó su opinión crítica a una revista científica, como hubiera sido lo correcto, sino que la aireó en un periódico general, en el diario más importante del país! Qué manera de desdeñar a Marie; y de intentar rebajarla públicamente. Así que no es de extrañar que la combativa y orgullosa polaca dedicara tres años, junto con un científico amigo llamado André Debierne, a la obtención del metal puro, para acabar así definitivamente con tanta tontería. Y, en efecto, lograron producir un cuadradito ínfimo, de color blanco brillante, que se oscurecía inmediatamente al contacto con el aire. Lo mantuvieron en su forma metálica muy poco tiempo y no volvieron a repetir el proceso nunca más.

Para el gran público, eso sí, Marie era toda una celebridad. Era la estrella de la ciencia, la rockera del laboratorio, con su pasado de santidad (el esfuerzo de remover los calderos de pecblenda, la pobreza del hangar en el que trabajaban) y un presente de martirio por su viudez. Pero se diría que ahora Madame Curie ya no disfrutaba en absoluto del éxito. Vivía luchando contra el dolor del duelo y se drogaba con el trabajo. A menudo permanecía en el laboratorio hasta las dos de la madrugada, y a la mañana siguiente ya estaba allí a las ocho. No comía, no descansaba. Su hija Ève habla de desmayos, de derrumbes físicos y psíquicos.

Tras quedarse viuda, le quisieron dar una pensión oficial, que ella rechazó. Entonces la Sorbona se vio impelida a ofrecerle las clases de la cátedra de Pierre, y Marie aceptó. Lo cuenta en una hermosa y conmovedora entrada de su diario:

14 de mayo de 1906

Mi pequeño Pierre, quisiera decirte que los ébanos falsos han florecido, y que las glicinias y el espino blanco y los lirios empiezan, te habría encantado ver todo esto y calentarte al sol. Quiero decirte también que me han nombrado para tu puesto y ha habido imbéciles que me han felicitado. Y también que sigo viviendo sin consuelo y que no sé en qué me convertiré ni cómo soportaré la tarea que me queda. Por momentos, me parece que mi dolor se debilita y se adormece, pero enseguida renace tenaz y poderoso.

Por entonces no hacía ni un mes que Pierre había muerto y la primavera estallaba con esa anonadante indiferencia con que la vida continúa después del fallecimiento de alguien querido. Pero cómo, ¿el mundo sigue igual sin él? Tu cabeza lo entiende, pero tu corazón se queda atónito. Y qué decir de los ébanos en flor, de las glicinias… Cómo entiendo ese esplendor vegetal, esa belleza. Pablo también era un gran aficionado a la jardinería, a la botánica. Durante veinte años recorrimos todo tipo de montañas y él me iba preguntando el nombre de cada hojita; aprendí a reconocer algunas, pero la mayor parte de las veces no acertaba y el examen me resultaba fastidioso. Hoy me hago yo misma las preguntas cada vez que voy al campo; y me desespera no tener quien me corrija cuando fallo. Hay algo curioso con los muertos queridos, y es que se produce una especie de posesión. Como si tu muerto se reencarnara en ti de alguna forma, de manera que empiezas a sentir como propias ciertas fobias o ciertas aficiones del ausente que antes no compartías. Se diría que es algo que también le sucedió a Marie. Cuenta en el diario:

Llegada de Józef y Bronya [los hermanos de Marie]. Son buenos. Pero se habla demasiado en esta casa. Se nota que ya no estás, Pierre mío, tú que detestabas el ruido.

Y varias entradas más adelante:

[…] he intentado rodearme de un gran silencio.

Según Ève, su madre no consentía ni un ruido, ni un grito. Y terminó hablando tan bajito que apenas se le oía. Como si estuviera siguiendo, e incluso multiplicando, las manías de Pierre.

Pero te decía que Madame Curie aceptó hacerse cargo de la cátedra de su marido. Cuando empezó el curso, escribió:

6 de noviembre de 1906

Ayer di la primera clase sustituyendo a mi Pierre. ¡Qué desconsuelo y qué desesperación! Te habría hecho feliz verme como profesora en la Sorbona, y yo misma lo habría hecho por ti encantada. Pero hacerlo en tu lugar, oh, Pierre mío, ¡se podría soñar una cosa más cruel, cómo he sufrido, qué desanimada estoy! Siento que la facultad de vivir ha muerto en mí, y no tengo más que el deber de criar a mis hijas y continuar la tarea aceptada. Quizá sea también el deseo de demostrar al mundo y sobre todo a mí misma que aquella a quien tú amaste realmente valía algo.

Ah, qué tremenda esta entrada de su diario… Marie es la primera que tiene dudas. Su pelea contra el mundo pasa antes que nada por una pelea contra sí misma. Cuando todo el entorno y tu propia educación te están diciendo que no eres, que no sirves, que no correspondes a ese #Lugar, es difícil no sentirse una impostora. Pero Marie aceptó el reto, como siempre hacía. Dio clases a partir de 1906, aunque la Sorbona tardó dos años más en concederle oficialmente la titularidad de la cátedra. Fue la primera mujer que enseñó en la universidad.

El breve diario dirigido a Pierre se acaba justo en el aniversario de su muerte. Supongo que Marie, que siempre se esforzaba por #HacerLoQueSeDebe, consideró que un año era el duelo permitido, el duelo decente y adecuado. Esta es la última entrada:

Abril de 1907

Hace un año. Vivo para sus niñas, para su padre anciano. El dolor es sordo, pero sigue vivo. La carga pesa sobre mis hombros. ¿Cuán dulce sería dormirse y no despertarse más? ¡Qué jóvenes son mis pobres cariñitos! ¡Qué cansada me siento! ¿Tendré todavía el coraje de escribir?

Pues no, no lo tuvo. En este párrafo final, a Marie le faltó añadir que también vivía para el trabajo. Fuera de eso, era cierto que no salía ni veía a nadie. O a casi nadie, aparte de un grupito de íntimos colaboradores científicos.

Y así fueron pasando los años.

Hasta que, de repente, sucedió.

A principios de 1910 murió el padre de Pierre. Marie amaba a su suegro, que además vivía con ella. Debió de ser un trance doloroso. Pero apenas un par de meses más tarde, en primavera, Madame Curie apareció un día a tomar café en casa de unos amigos, el matemático Émile Borel y su mujer, y se la veía distinta, rejuvenecida, feliz. En vez de ir de negro, como siempre, se había puesto un vestido blanco y llevaba una rosa prendida en la cintura.

¿Quieres volver a adivinar o es demasiado obvio? En efecto: estaba enamorada. Por entonces, Marie tenía cuarenta y dos años. Y hacía cuatro que había muerto Pierre. Bien podía permitirse que la vida le calentara de nuevo el corazón. El elegido era Paul Langevin, cinco años más joven que ella, un físico eminente (como curiosidad diré que inventó el sónar, aunque ha pasado a la historia por logros científicos mucho más importantes), antiguo alumno de Pierre, amigo y colaborador muy cercano del matrimonio Curie. Y además… ¡era guapo! Aunque en un estilo ardiente y como de brigadier, muy bigotudo e intenso.

El problema era que Paul Langevin estaba casado. Todo el mundo sabía que se llevaba fatal con su mujer, Jeanne Desfosses, desde hacía años… pero habían tenido cuatro hijos. Paul y Marie se veían a menudo por cuestiones profesionales: entre otras cosas, él le ayudaba a preparar las clases de la Sorbona. Marie confesó a una amiga que estaba fascinada por «la maravillosa inteligencia» de Langevin (y por sus rotundos mostachos y el candil de sus ojos, me atrevería a añadir); en cuanto a él, se sentía atraído por Marie «como hacia una luz, en el santuario de luto en que se había encerrado, con un fraternal afecto nacido de la amistad por ella y su marido, que fue haciéndose más estrecho […] y comencé a buscar en ella la ternura que me faltaba en casa».

Curiosamente, algunas biografías, como la muy reciente de Belén Yuste y Sonnia Rivas-Caballero, siguen pasando de puntillas por este incidente o incluso negando la veracidad del mismo, como si fuera algo vergonzoso. Para mí no lo es. Marie no sólo tenía todo el derecho a enamorarse, sino que lo verdaderamente vergonzoso fue el escándalo que se creó. El linchamiento al que fue sometida.

Al parecer para julio de 1910 ya eran amantes. El volcánico corazón de Marie se lanzó al amor una vez más. Escribió a Langevin:

Sería tan bueno conseguir la libertad necesaria para vernos tanto como nos permitan nuestras diversas ocupaciones, para trabajar juntos, para pasear o para viajar juntos, cuando las circunstancias lo permitan. Existen profundas afinidades entre nosotros que no necesitan más que una situación favorable para desarrollarse… El instinto que nos ha llevado el uno al otro era muy poderoso… ¿Qué no podría surgir de este sentimiento…? Creo que podríamos derivarlo todo de él: un buen trabajo en común, una buena y sólida amistad, coraje para vivir e incluso unos hermosos hijos en el sentido más bello de la palabra.

Atiza: ¿hablaba metafóricamente o quería de verdad hijos con él? ¿A los cuarenta y dos años? Marie intentaba dar a sus palabras un tono sensato y contenido (lo que nos permitan nuestras ocupaciones y blablablá) pero por debajo bramaba la pasión como en una berrea de ciervos. Es un texto escrito con el cuerpo. Con la piel. Con una memoria todavía en llamas por la gloria del sexo. Ah, sí, a juzgar por esta carta, Marie estaba perdida: quería estar con Langevin a todas horas.

Yo miro ahora las fotos de ambos, las fotos más o menos de esa época, y me esfuerzo por imaginarlos en la cama.

Para mí no hay nada morboso o impúdico en esto de intentar representármelos en el acto amoroso. Antes al contrario: hay un deseo de sentirles cerca, de meterme en su pellejo, de comprenderlos. Siempre he pensado que el sexo es una vía maravillosa para poder ponerte en el lugar del otro. Cuando visito ruinas arqueológicas y lugares históricos y añejos, procuro imaginarme a aquellos remotos habitantes haciendo el amor, porque, por mucho que hayan cambiado las costumbres, eso no puede ser muy diferente. En los castillos medievales, en el enigmático Machu Picchu, en las vetustas pirámides de Egipto: la piel siempre tuvo que ser la piel y el ansia, el ansia. Y así puedo percibir su presencia, puedo revivir a los antiguos en mi cabeza, puedo saber lo que vieron, lo que sintieron; la intimidad del lecho, la penumbra; la embriaguez de unos brazos cálidos y fuertes, de un cuello sudoroso; la suavidad de las caderas, el esplendor del roce. En el caso de Marie y de Paul, veo perfectamente el bigotazo de Langevin recortándose contra el techo a la luz de una vela. Y esa mirada de ternura, de sorpresa y deseo.

Me alegro de que la sangre volviera a hervir dentro de las venas de Marie; sólo lamento que durara tan poco y que lo pagara tan caro. La mujer de Paul, que había aguantado las diversas infidelidades de su marido, enloqueció cuando descubrió que estaba con Curie (¿y cómo lo supo? ¿Se le fue la lengua a Langevin?). Comprendo que se sintiera doblemente traicionada porque Marie era de su entorno y se conocían, cosa que desde luego es muy desagradable; pero, de todas formas, se diría que Jeanne era una mujer espantosa, chiflada y violenta, y que Paul y ella mantenían una de esas relaciones enfermizas que son un infierno. En esa primavera de 1910, supongo que poco antes de que se hicieran amantes, Jeanne le dijo a Marie que Paul la trataba con crueldad (¿la pegaba?); en consecuencia, Marie regañó a Langevin, que entonces le mostró un profundo corte que tenía en la cabeza de un botellazo que le había atizado Jeanne (¿se pegaban?). El horror, en fin.

El caso es que, cuando se enteró de la relación, esa energúmena dijo que iba a matar a Marie, y Paul la creyó muy capaz de hacerlo. Una noche Jeanne y su hermana asaltaron a Madame Curie en un callejón oscuro y la amenazaron con quitarle la vida si no se iba inmediatamente de Francia. Aterrorizada, Marie no se atrevió a regresar a su casa y se refugió en la de un amigo, Perrin, que sería premio Nobel de Física en 1926. Las cosas siguieron fatal durante meses; Paul y Marie se veían, cuando podían, en un apartamento que él había alquilado cerca de la Sorbona. Hay una serie de cartas de Marie a Paul, escritas en 1910, en las que se ve que Madame Curie estaba entrando en una fase de angustioso amor desenfrenado, cosa comprensible dadas las circunstancias. Estaba obsesionada por Langevin, probablemente porque él se comportaba de una manera ambigua, y no hay nada que avive tanto la pasión como la sensación de que el amado se nos escapa. Marie, que debía de llevar años, como todos los amigos, escuchando los amargos lamentos conyugales de Paul, quería que se separara de una vez de su mujer. Nada más lógico. Pero Langevin era un dubitativo insoportable; ya se había separado en una ocasión anterior de su esposa y había terminado rogándole que le dejara volver. A veces las relaciones que se cimentan en el daño son más persistentes que las que se basan en el amor.

Marie le escribía cosas como ésta: «Paul mío, te abrazo con toda mi ternura… Trataré de volver al trabajo, aunque es difícil en este estado de nervios». O como ésta: «Piensa en eso, Paul mío, cuando te invada demasiado el temor a hacer daño a tus hijos; ellos nunca correrán tantos riesgos como mis pobres niñas, que podrían quedarse huérfanas de la noche a la mañana si no encontramos una solución estable». En su estupenda biografía sobre Curie, Goldsmith considera que en ese párrafo hay una velada amenaza de suicidio, pero a mí, la verdad, me parece que más bien está hablando de la posibilidad de que la aterradora Jeanne cumpla su criminal promesa. Goldsmith también critica a Marie por esta otra carta, que la biógrafa considera cruel e insensible: «No te dejes influir por una crisis de gritos y lágrimas. Piensa en el dicho del cocodrilo que llora porque no se ha comido a su presa, las lágrimas de tu mujer son de ese tipo». Yo creo, en cambio, que es un consejo de lo más lógico para intentar proteger a su amado de una relación obviamente desquiciada, melodramática y violenta. No sé, se diría que hay un profundo prejuicio soterrado que sigue funcionando, incluso hoy, frente a la mujer que participa en un adulterio. La tercera. La mala.

«Cuando sé que estás con ella, mis noches son atroces. No puedo dormir, a duras penas consigo dormir dos o tres horas; me despierto con la sensación de tener fiebre y no puedo trabajar. Haz lo que puedas y acaba con ello. No puedo seguir viviendo en nuestra situación actual», escribe Marie. Ah, el tormento de los celos: «No bajes nunca [del dormitorio del piso superior] a menos que ella venga a buscarte, trabaja hasta tarde… En cuanto al pretexto que estás buscando, dile que, al trabajar hasta tarde y levantarte temprano, necesitas descanso […] y que su petición de compartir lecho te enerva y te hace imposible descansar normalmente».

Por si no hubiera quedado suficientemente claro, Marie le dice a Langevin que ni se le ocurra volver a hacer el amor con su mujer y tener un hijo: «Si ocurriera eso, significaría nuestra separación definitiva… Puedo arriesgar mi vida y mi posición por ti, pero no podría aceptar esta deshonra… Si tu mujer lo comprende, ella utilizará este método inmediatamente». No parecía tenerle demasiada confianza a Paul, y con razón. Por esa época Marie le dijo a su amiga Marguerite Borel que temía que Langevin cediera a las presiones de Jeanne: «Tú y yo somos duras… él es débil».

Y aquí hay que hacer un punto y aparte para hablar de la #DebilidadDeLosHombres, una gran verdad que todas conocemos pero ninguna menciona.

Quiero decir que el verdadero sexo débil es el masculino. No sucede con todos los varones y no siempre, pero puestos a hablar de una debilidad genérica, los hombres se llevan la palma. Y, en cualquier caso, nosotras les creemos débiles y les tratamos, por consiguiente, con unos miramientos y una sobreprotección alucinantes. Tal vez sea cosa del instinto maternal, que es una pulsión sin duda poderosa, pero el caso es que a menudo mimamos a los hombres como si fueran niños y mantenemos un cuidado exquisito para no herir su orgullo, su autoestima, su frágil vanidad. Nos parecen inmaduros, precarios, infinitamente necesitados de atención, admiración y aplauso. Hace años publiqué un microrrelato sobre el tema. Se titulaba «Un pequeño error de cálculo»:

Regresa el Cazador de su jornada de caza, magullado y exhausto, y arroja el cadáver del tigre a los pies de la Recolectora, que está sentada en la boca de la caverna separando las bayas comestibles de las venenosas. La mujer contempla cómo el hombre muestra su trofeo con ufanía pero sin perder esa vaga actitud de respeto con que siempre la trata; frente al poder de muerte del Cazador, la Recolectora posee un poder de vida que a él le sobrecoge. El rostro del Cazador está atirantado por la fatiga y orlado por una espuma de sangre seca; mirándole, la Recolectora recuerda al hijo que parió en la pasada luna, también todo él sangre y esfuerzo. Se enternece la mujer, acaricia los ásperos cabellos del hombre y decide hacerle un pequeño regalo: durante el resto del día, piensa ella, y hasta que el sol se oculte por los montes, le dejaré creer que es el amo del mundo.

Cuántas veces mentimos las mujeres a los hombres; en cuántas ocasiones fingimos saber menos de lo que sabemos, para que parezca que ellos saben más; o les decimos que les necesitamos para algo, aunque no sea cierto, sólo para hacerles sentir bien; o les adulamos descaradamente para celebrar cualquier pequeño logro. Y hasta nos resulta enternecedor constatar que, por muy exagerada que sea la lisonja, nunca se dan cuenta de que les estamos dando coba, porque en verdad necesitan oír esos halagos, como esos adolescentes que precisan de un apoyo extra para poder creer en sí mismos. Sí: son capaces de ir al frente a combatir en guerras espantosas; de arriesgar la vida subiendo al Everest; de atravesar selvas procelosas para encontrar las fuentes del Nilo; pero, en lo emocional, en lo sentimental, en la realidad de cada día, los hombres nos parecen francamente #Débiles.

La gran Alice Munro tiene un cuento, «Los muebles de la familia», en donde la protagonista, una muchacha joven, va a comer a casa de Alfrida, una tía cincuentona a la que apenas trata. Sentado a la mesa está también la pareja de su tía, Bill, quien, tras pasarse medio almuerzo sin decir nada, de pronto suelta una perorata sobre lo mucho mejores que son las verduras congeladas en comparación con las naturales. «Alfrida se inclinó hacia delante con una sonrisa. Parecía contener casi el aliento, como ante un hijo que echa a andar sin apoyo o hace su primer intento en la bicicleta», dice Munro. A continuación, la tía mira a la muchacha esperando que intervenga tras las palabras de Bill. Y la protagonista/narradora escribe:

Si yo no decía nada no era por grosería o aburrimiento […], sino porque no entendía la obligación de hacer preguntas, las preguntas que fuesen, para animar a un macho tímido a que conversara, sacarlo del ensimismamiento y establecerlo como hombre de cierta autoridad y por lo tanto como hombre de la casa. No entendía por qué Alfrida lo miraba con una sonrisa tan ferozmente alentadora.

Qué delicioso párrafo sobre el #Débil Bill y la protectora Alfrida (me he topado con este relato por casualidad en el libro que estoy leyendo mientras redacto este capítulo: otra #Coincidencia).

Y sí, por supuesto, claro que también hay mujeres atroces, malas y violentas, brujas como Jeanne Langevin que no sólo no miman a sus hombres en absoluto, sino que intentan humillarlos, castrarlos, destruirlos. Hay féminas perversas de la misma manera que hay varones brutales que apalean o matan a sus esposas. Cuando hablo de nuestro instinto de protección me refiero a la generalidad; a la manera en que la mayoría de nosotras tratamos a los hombres a quienes amamos. En fin, es posible que la #Debilidad que creemos apreciar en ellos no sea más que un espejismo; puede que nos fuera a todos mucho mejor si dejáramos de sobreprotegerlos. Pero lo cierto es que también hay muchos hombres que parecen percibir esa supuesta fragilidad. Recuerdo una maravillosa serie de chistes del humorista Forges: estaban protagonizados por una pareja tierna y deliciosa, Mariano, un personaje pequeñito de grandes narizotas, gafas y dos pelos en la cocorota, y su esposa, Concha, enorme ballenato de cabello escarolado por la permanente. Dime si esto no es una perfecta representación gráfica de la #DebilidadDeLosHombres.

Marie Curie siempre fue una mujer fuerte, muy fuerte; y se diría que siempre vio a los hombres un poco como niños necesitados de comprensión y cuidados. En su diario narra una escena conmovedora sucedida en el campo, en esos últimos días que los Curie pasaron juntos y felices en Saint-Rémy:

Las charcas estaban medio secas, y no había nenúfares, pero las aulagas habían florecido: las contemplábamos admirados. Llevábamos a Ève primero uno y luego el otro, sobre todo yo. Nos sentamos junto a una garbera, y yo me quité la enagua para que no te sentaras en el suelo sin nada, me trataste de loca y me reñiste, pero yo no te hacía caso, me daba miedo que enfermaras.

Desde luego Pierre estaba muy enfermo y Marie muy preocupada, pero, aun así, la escena muestra una deliciosa inversión de papeles, con Madame Curie siendo el gentilhombre galante que, en vez de arrojar su capa sobre un barrizal, extiende sus enaguas. Marie siempre fue todo un caballero (recordemos su dedito anular más largo).

Ève incluye dos párrafos en su libro que muestran la #Debilidad de su padre y que tienen mucho menos encanto. En el primero dice:

A pesar de su dulzura [Pierre] era el más posesivo y celoso de los maridos. Estaba tan acostumbrado a la presencia constante de su mujer que la más pequeña desaparición de ella le impedía pensar libremente. Si Marie se entretenía un poco más junto a su hija [la bebé que estaba acostando], él la recibía a su vuelta a la sala con un reproche tan injusto como para resultar cómico: ¡Tú no piensas en nada más que en esa niña!

De cómico nada: o sea que, además de dar clases en Sèvres, trabajar en el laboratorio, hacer mermelada, encargarse de la casa y cuidar de las hijas, ¡Marie tenía que llevar a Pierre en brazos! El otro comentario es aún más inquietante:

Si Marie, por lo general muy poco habladora, se permitía a sí misma discutir apasionadamente un punto científico en una reunión de hombres de ciencia, se la podía ver enrojecer, interrumpirse turbada y volverse hacia su marido para dejarle a él la palabra; así de viva era su convicción de que la opinión de Pierre era mil veces más preciosa que la suya.

Y un cuerno: ¿Y por eso se turbaba? ¿Y por eso enrojecía? No, lo que sucedía es que de repente recordaba que estaba presente su marido, y entonces se apresuraba a darle paso para que no se sintiera herido, para que no viera peligrar su lugar de «hombre de autoridad», como diría Alice Munro. Seguro que luego lo contemplaría, mientras hablaba, con una sonrisa ferozmente alentadora.

Y si Marie protegió a Pierre, que sin duda fue el hombre más hombre que pasó por su vida, un tipo más o menos sólido, es probable que aún se sintiera más impelida a sobreproteger a individuos obviamente más #Débiles. En su juventud comprendió, perdonó y excusó durante años las dudas y flaquezas de Casimir, y ahora volvía a colocarse en el mismo lugar frente a Paul Langevin: «Tú y yo somos duras… él es débil». Cuántas, cuantísimas veces a lo largo de la historia las mujeres han dicho o han pensado esto mismo.

Así estaban las cosas, en fin, cuando llegó 1911, el año más convulso y terrible para Madame Curie. Empezó en enero con ese error de postularse para la Academia de Ciencias. Quizá fuera, quién sabe, una forma de coquetear ante Langevin, pero se equivocó al colocarse en ese lugar de riesgo, porque, como ya hemos contado, además de no ser elegida sufrió la primera andanada de ataques sensacionalistas en la prensa. En Semana Santa, Jeanne contrató a un detective que consiguió robarle a Paul las cartas de Marie: Langevin sería un cerebro para la física y las matemáticas, pero se diría que era bastante idiota para la vida real. Son las cartas cuyo contenido antes hemos citado, un material sin duda muy íntimo que Jeanne amenazaba con publicar. Langevin, frenético, se marchó de su casa, pero volvió a las dos semanas. Es de imaginar la desesperación, el temor y el agotamiento nervioso de Marie durante estos meses.

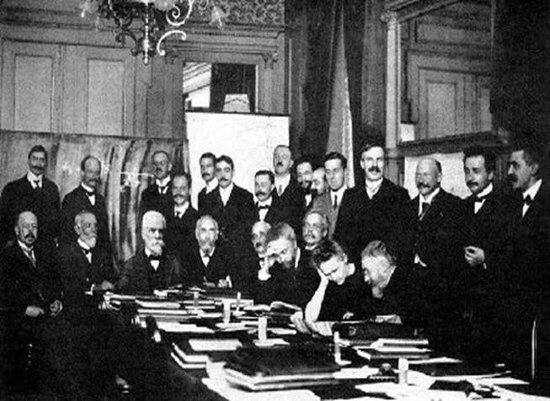

En otoño, tanto Marie como Langevin coincidieron en Bruselas como invitados del primero de los prestigiosos Congresos Solvay, unas jornadas en las que se reunían los mejores científicos del momento a debatir y compartir sus trabajos. El congreso se celebró del 30 de octubre al 3 de noviembre y juntó a varios premios Nobel habidos y por haber, como De Broglie, Einstein, Perrin, Lorentz, Nernst, Planck y Rutherford. En total había veintiún cerebros privilegiados y Marie Curie era, por supuesto, la única mujer. Hay una foto maravillosa y conmovedora en la que se la ve muy sola y muy fuera de #Lugar entre tanto prohombre de cuello almidonado.

Mientras la mayoría de los imponentes varones miran directamente al objetivo de la cámara y a la Historia, Marie está embebida en no se sabe qué sesuda cuestión con Poincaré, que se encuentra a su izquierda. A su derecha, también concentrado, su gran amigo Perrin. Detrás de Marie está el robusto Rutherford, uno de los pocos presentes que muestran una expresión normal y alegre. Y los dos hombres a la derecha de la foto son Paul Langevin y un jovencísimo Einstein, que conoció a Marie en ese congreso.

A Langevin se le ve bastante distraído. Se diría incluso que está tenso y pensando en otras cosas. Lo cual no me extraña, sabiendo lo que sabemos. También está colocado cerca de Marie. Me imagino lo que serían esos días del primer Solvay. ¿Se atreverían a corretear de madrugada por los pasillos del hotel? No parece muy probable dado el problemón que tenían encima, pero ya se sabe que la pasión es la pasión y que siempre ha sido origen de las mayores y más impensables locuras hasta en las personas más templadas. Además, tampoco tenían tantas oportunidades de verse con tranquilidad y a salvo de la loca de la mujer; y, por otro lado, ¿no crees que les resultaría excitante la pomposa gravedad de la reunión? ¿Ser amantes y frotarse en secreto por las noches el uno contra la otra, llegar a esas solemnísimas reuniones con la huella de los besos aún ardiendo en la piel y fingir que no pasaba nada? ¿Por eso está Marie tan aparentemente concentrada en el trabajo y en el pobre Poincaré? ¿Por eso Langevin está tan ausente?

En su riguroso libro sobre Madame Curie, Sánchez Ron explica que, en ese primer congreso (acudió a seis más), la científica se limitó a participar en los debates que seguían a las presentaciones, y reproduce algunas de sus intervenciones. Marie decía cosas como ésta:

¿Puede existir de una manera absoluta una ligadura rígida? No parece posible, desde el punto de vista de la teoría cinética ordinaria, admitir que, por una parte, las moléculas sean absolutamente rígidas en los gases diatómicos y que, por otra parte, esta rigidez desaparezca progresivamente cuando pasan a estados más condensados.

Y como ésta:

Se puede entonces intentar imaginar mecanismos que permitan interrumpir esta emisión [de un elemento de energía]. Es probable entonces que estos mecanismos no sean en nuestra escala y serían comparables a los demonios de Maxwell: permitirían obtener desviaciones a partir de las leyes de radiación previstas para la estadística, al igual que los demonios de Maxwell permiten obtener desviaciones a partir de las consecuencias del principio de Carnot.

¡Guau! No entiendo nada, pero ¡cómo suena! Imagínate decir y debatir todo eso mientras tienes al lado el codo de Langevin. Hablar de la rigidez de los gases diatómicos, y no atreverte a mirar sus ojos como carbones (mejor concentrarse en el bueno de Poincaré); mencionar las desviaciones provocadas por los demonios e intentar no pensar y no sentir el calor que irradia el cuerpo de tu amante, tres sillas más allá. Sí, tuvo que haber cantidad de desviaciones y muchísimos demonios en ese primer Solvay.

El esplendor y la angustia de la pasión.

Inmediatamente después, todo estalló. Devastación total. Fue como una bomba de neutrones.

El 4 de noviembre, al día siguiente del cierre de Solvay, el periódico Le Journal sacó un reportaje titulado «Una historia de amor: Madame Curie y el profesor Langevin». Se decía que la mujer de Langevin poseía cartas que los incriminaban y que Marie era una comehombres que había destrozado un matrimonio con cuatro hijos. «Sabíamos de este affaire desde hace varios meses. Habríamos continuado manteniéndolo en secreto si el rumor no se hubiera propagado ayer, cuando los dos actores de este relato habían huido, uno abandonando su casa, su esposa y sus hijos, la otra renunciando a sus libros, su laboratorio y su gloria», añadían delirantemente. Cuando Madame Curie regresó a su casa en Sceaux (adonde se había mudado tras la muerte de Pierre), se encontró con una muchedumbre furiosa que arrojaba piedras contra las ventanas, aterrorizando a las niñas, por entonces de catorce y siete años. Marie tuvo que coger a sus hijas y salir huyendo; se refugió en casa de su amigo el matemático Émile Borel, director científico de la Escuela Normal Superior, que les dio cobijo aunque el Ministerio de Instrucción Pública amenazó con echarle si lo hacía. La gente parecía haberse vuelto loca.

En un par de días, la noticia se convirtió en un escándalo mundial. Empezaron a decirse verdaderas barbaridades sobre Marie, entre ellas que la relación con Langevin había empezado mientras Pierre vivía y que por eso el marido se había suicidado arrojándose bajo las ruedas del carro. L’Intransigeant publicó que la capacidad científica de Marie había sido sobrevalorada y que con quien había que simpatizar era con «la madre francesa, que […] sólo quería cuidar a sus hijos. Es con esta madre, no con la mujer extranjera, con la que el público simpatiza […]. Esta madre quiere a sus niños. Tiene argumentos. Tiene apoyo. Tiene, por encima de todo, la eterna fuerza de la verdad de su lado. Ella triunfará». Emergió como un torrente ese rasgo tan terrible de cierta parte de la sociedad francesa, el chauvinismo, el antisemitismo, el odio y desprecio al diferente. Como escribió Ève con amargura, «la tacharon sucesivamente de rusa, de alemana, de judía, de polaca; era la mujer extranjera que había llegado a París como una usurpadora a conquistar una elevada posición de una manera impropia. Pero cada vez que Marie Curie fue aclamada por su talento en otros países, cuando le dedicaban elogios nunca escuchados antes, entonces inmediatamente se convertía, en los mismos periódicos y con la firma de los mismos periodistas, en la embajadora de Francia, en la pura representación del genio de nuestra raza y en una gloria nacional».

Marie, aterrada ante la posibilidad de que las cartas fueran publicadas, sacó un comunicado en Le Temps: «Considero que todas las intrusiones de la prensa y del público en mi vida privada son abominables… De ahí que piense emprender rigurosas acciones judiciales contra toda publicación de escritos que me sean atribuidos». Añadía que sostener que Langevin y ella habían desaparecido era una «loca extravagancia», ya que toda la comunidad científica sabía que habían participado en un congreso en Bruselas. Y acababa diciendo con valerosa dignidad: «No hay nada en mis actos que me obligue a sentirme disminuida. No añadiré nada más».

Para aumentar el increíble caos de esos días, resulta que, en la misma semana en que salió la noticia en Le Journal, Marie recibió un telegrama en el que se le comunicaba que le habían concedido el Premio Nobel de Química. Nadie hizo caso del galardón en medio del escándalo. Muchos antiguos amigos y colegas científicos se habían puesto contra ella. Paul Appell, decano de ciencias de la Sorbona, intentó que un grupo de profesores de la universidad exigieran a Madame Curie que abandonara Francia. Al final desistió en su propósito porque su hija Marguerite, esposa de Émile Borel, le amenazó con no volver a verle si seguía adelante. Marie también tuvo apoyos, por supuesto: de Perrin; de Jacques Curie, el hermano de Pierre; de André Debierne y los Borel… Recibió una afectuosa carta de Einstein: «Siento la necesidad de decirle lo mucho que admiro su espíritu, su energía y su honradez. Me considero afortunado por haberla podido conocer personalmente en Bruselas. Siempre agradeceré que tengamos entre nosotros a gente como usted y como Langevin, genuinos seres humanos, de cuya compañía uno puede congratularse. Si la chusma sigue ocupándose de usted, deje sencillamente de leer esas tonterías. Que se queden para las víboras para las que han sido fabricadas». Los consejos del joven físico eran fáciles de decir pero muy difíciles de seguir; sobre todo cuando el 23 de noviembre se publicaron amplios extractos de las cartas en el diario L’œuvre, con el título de «Los escándalos de la Sorbona».

Lo más interesante y más desesperante es comprobar cómo la mala de la historia era Marie; nadie le pedía a Langevin que abandonara la universidad, aunque en realidad el adúltero era él. En L’Action Française escribieron: «Esta mujer extranjera pretende hablar en nombre de la razón, en nombre de una Vida moralmente superior, de un Ideal trascendente bajo el cual se oculta su monstruoso egoísmo. En nombre de lo anterior, dispone a su antojo de esa pobre gente: del marido, de la esposa y de los niños…». ¡O sea que Paul Langevin no era más que un pobre hombre engañado por una arpía! Un periodista llamado Gustave Téry escribió que Langevin era un palurdo y un cobarde y Paul le retó en duelo. Fue un desafío absurdo: Téry no levantó la pistola porque dijo que no podía matar a un científico tan valioso, y Langevin bajó su arma sin disparar porque «hubiera sido un asesinato». Hubo otros cuatro duelos más motivados por el escándalo, ninguno con consecuencias fatales. El caso se estaba convirtiendo en una especie de ópera bufa.

Entonces Marie recibió un escrito de los Nobel en el que se le pedía que no fuera a Suecia a recoger su premio. Era un texto brutal que mencionaba las cartas de amor publicadas y «el ridículo duelo de Langevin», y añadían: «Si la Academia hubiera creído que las cartas […] podían ser auténticas, es muy probable que no le hubiera concedido el premio». La respuesta de Marie, en esos momentos tan terriblemente duros, fue grandiosa: «La acción que usted me recomienda me parece que sería un grave error por mi parte. En realidad el premio ha sido concedido por el descubrimiento del radio y el polonio. Creo que no hay ninguna conexión entre mi trabajo científico y los hechos de la vida privada… No puedo aceptar, por principios, la idea de que la apreciación del valor del trabajo científico pueda estar influida por el libelo y la calumnia acerca de mi vida privada. Estoy convencida de que mucha gente comparte esta misma opinión. Me entristece profundamente que no se cuente usted entre ellos». ¡Guau! Me siento tentada de levantarme de la silla y ponerme a aplaudir. Qué dignidad y qué temple. Naturalmente, fue a recoger su Nobel. Y esta vez fue ella quien hizo el discurso de aceptación. Dijo que el galardón era un homenaje a la memoria de Pierre Curie.

Y después de esa gesta increíble, de haber arrostrado de pie y con la cabeza alta el linchamiento público durante semanas, de haber peleado por el Nobel, de haber ido a recogerlo, Marie Curie se rompió. Estaba destrozada. Piensa en su carácter orgulloso y obsesivo, y en la cruel tortura que el bochornoso escándalo debió de suponer para un temperamento así. Piensa, también, en el desgarro de su corazón enamorado, que veía destruida la relación con Paul. Y piensa en su estado físico, ya considerablemente maltratado por las radiaciones. Cayó en una profunda depresión, la peor, la más negra de su vida. «Marie fue empujada al borde del suicidio y de la locura», escribe Ève. La internaron en un hospital con una crisis renal y, un par de meses después, fue operada de un riñón. Pero lo peor era que Madame Curie no quería vivir. Se negaba a comer y adelgazó nueve kilos, llegando a pesar cuarenta y seis (y era una mujer alta). Trasladó a sus hijas a una nueva casa en el centro de París, porque Sceaux estaba permanentemente cercado por mirones, y las dejó allí a cargo de una institutriz. Después desapareció. Durante casi un año, Marie no trabajó ni vio a sus hijas. Anduvo refugiada por diversos sitios, en balnearios, en casas de campo alquiladas. Se registraba con nombres falsos. 1912 fue un año quemado, desesperado. El año de la devastación. Luego, su increíble valor y su entereza consiguieron ponerla nuevamente en pie. En 1913 ya estaba otra vez trabajando en su laboratorio, pero de alguna manera nunca volvió a ser la misma. Creo que decidió envejecer. Fue en ese 1913 cuando Einstein dijo que le parecía «fría como un pez». Él no sabía que sólo estaba viendo la capa endurecida por la intemperie de un interior de lava.

En cuanto a Langevin, por fin firmó un acuerdo de separación con su mujer y quedó libre (aunque Marie ya no estaba en el horizonte: recuperaron la amistad, pero nunca el amor). Sin embargo, rizando el rizo de la vulgaridad y del ridículo, tres años después el matrimonio se volvió a reconciliar, y Paul, claro está, se echó otra amante. Convenientemente anónima esta vez. No se puede decir que la vida sentimental de Langevin fuera lo que se dice admirable: qué perfecta muestra de #Debilidad. Pero espera, que aún hay más. Varios años después tuvo una hija ilegítima con una de sus antiguas estudiantes (todo muy tópico) y le pidió a Madame Curie que le diera a la chica un trabajo en su laboratorio. Y, ¿sabes qué? Marie se lo dio.