Todas las interpretaciones antiperonistas del peronismo han debido teorizar, con mayor o menor énfasis y fortuna, sobre las condiciones de posibilidad de heteronomía de la conciencia obrera. El motivo es bastante simple y lo dijo Evita, allá por 1952, en una clase de la Escuela Superior Peronista: «Los críticos, los supercríticos, los detractores de Perón, podrán escribir la historia como les parezca, como se les antoje, deformando o tergiversando, o decir la verdad, pero lo que no podrán dejar de decir, explicar, ni negar jamás, es que el pueblo lo quiso a Perón». Acordes con esta verdad (y frecuentemente desalentados por ella, en la medida en que el pueblo lo sigue queriendo a Perón), los críticos del peronismo viven condenados a dar cuenta de este persistente y renovado desajuste que, según afirman, se produce entre las convicciones políticas de nuestra clase obrera y sus verdaderos intereses históricos. Para tan delicada tarea han elegido manejarse con una serie de supuestos metodológicos elaborados a partir del proceso de incorporación del proletariado europeo a la economía capitalista, lo cual no sólo les ha impedido dar una explicación coherente del famoso desajuste, sino también del peronismo y de la clase obrera. Mostrar la articulación interna de este triple fracaso y derivar de aquí la determinación del peronismo como el único lugar político desde el cual es posible explicar al propio peronismo, constituirá el primer intento de este trabajo.

La cuestión del populismo

La palabra habla en ruso: narodnichestvo (narod = pueblo). Y no podía ser de otro modo: Herzen, «el padre del populismo», fue un ruso, y en Rusia nació el movimiento. Su característica central fue la certidumbre, también la esperanza, de que sobre la antigua comunidad rural rusa iba a ser posible construir el socialismo sin atravesar por los horrores del capitalismo industrial. Vera Zassoulitch, en una importante carta que le escribe a Marx en febrero de 1881, plantea la cuestión con singular dramatismo: es posible, piensa, que la comuna rural «sea capaz de desarrollarse por la vía del socialismo, es decir, organizar poco a poco su producción y distribución de los productos sobre bases colectivas. En este caso, el socialista revolucionario debe sacrificar todas sus fuerzas en la liberación de la comuna y su desarrollo. Si, por el contrario, la comuna está destinada a morir, no queda al socialista como tal, otra cosa que dedicarse a los cálculos más o menos bien fundados para hallar en cuántas decenas de años la tierra del campesinado ruso pasará de sus manos a las de la burguesía, en cuántas centenas de años, quizás, el capitalismo alcanzará en Rusia un desarrollo semejante al de la Europa occidental». Y en tanto quienes sostienen esta teoría lo hacen en nombre del marxismo, Zassoulitch, con notable claridad, le precisa a Marx la cuestión sobre la que desea obtener respuesta: «Comprende usted, pues, hasta qué punto su opinión sobre este tema nos interesa, y qué gran servicio nos habrá hecho exponiendo sus ideas sobre el destino posible de nuestra comuna rural y sobre la teoría de la necesidad histórica para todos los países del mundo de pasar por todas las etapas de la producción capitalista»[21]. La cuestión del populismo, como vemos, parece desde su inicio como un intento de respuesta al problema del desarrollo de las fuerzas productivas. Los populistas rusos, al defender una estructura tradicional (un «socialismo primitivo») y poner en duda que industrialización sea realmente sinónimo de capitalismo, fueron, seguramente sin proponérselo, cargando al vocablo populismo de la mayoría de las connotaciones con que hoy en día se lo maneja: tradicionalismo, sentimentalismo, disolución de los conflictos de clase dentro de la categoría de «pueblo», respuesta a las cuestiones suscitadas por la industrialización, irracionalismo, etc.

En una reciente compilación de trabajos sobre el tema, Alastair Hennessy tiene a su cargo la tarea de explicar el populismo latinoamericano. Para ello, certeramente informado, ha buscado inspiración en las caudalosas fuentes del gino-germanismo. El largamente padecido Política y sociedad en una época de transición, continúa hablándonos desde estas páginas.

Hombre ordenado, Hennessy comienza por establecer diferencias entre el populismo ruso, el estadounidense, el africano y el de América Latina. Aquellos «comparten la creencia en los valores rurales y afirman las virtudes inherentes a la vida de campo que la distinguen de la vida urbana». Los de nuestras regiones, por el contrario, son «movimientos de tipo urbano (…), y sólo son rurales en la medida en que los campesinos presionan sobre las urbes al transformarse en población migratoria, con lo cual dejan de ser campesinos»[22]. Mundo urbano/Mundo rural, Ciudad/Campaña, Sociedad moderna/Sociedad tradicional. En fin: Civilización y Barbarie. También Hennessy, a través de Germani, ha sido cautivado por el peso epistemológico del esquema sarmientino.

Pero la adscripción al ámbito urbano no agota las características del populismo en América Latina. Así lo entiende Hennessy, quien nos ofrece de inmediato una definición ampliada: estaríamos en presencia de «un arma organizacional para sincronizar grupos de intereses divergentes, y se aplica a cualquier movimiento no basado en una clase social específica»[23]. Es lo que llama un «populismo de transclase». Y he aquí su principal elemento condicionante: «La incapacidad de la clase media para cumplir su papel histórico como portadora de una revolución burguesa»[24]. Ésta es, aunque Hennessy no lo dice, la tesis central de todas las interpretaciones que hablan del bonapartismo peronista. Pero de esto nos ocuparemos más adelante. Ahora consignemos otro elemento condicionante de este «populismo de transclase»: «Un flujo acelerado de emigrantes hacia las grandes ciudades y la acumulación en ellas de vastos grupos marginales no asimilados»[25]. Se trata del movimiento migratorio que, inducido por el proceso de industrialización basado en la sustitución de importaciones, se venía produciendo desde la época de los gobiernos conservadores de la década infame.

Queda claro ahora que el populismo peronista (pues a éste se refiere Hennessy en lo esencial) guarda una clara similitud con el populismo ruso: ambos configuran un intento de respuesta a los problemas de la industrialización. El caso peronista, por su parte, significa la integración de esa «masa disponible» de origen rural dentro de los marcos del orden urbano. Pero más que de «integración» parece que es necesario hablar aquí de «manipulación». Pues la burguesía industrial, incapaz de hacer la revolución que le corresponde por su debilidad frente a la oligarquía, buscará apoyo político en esas masas migratorias para poder, a través de ellas, acceder al gobierno. De este modo, mediante la manipulación y el engaño, habrá de conducirlas a apoyar una política que no representa sus verdaderos intereses históricos. Con el peronismo, en suma, las masas pasan a participar de la vida política en el modo de la falsedad y la ilusión.

Germani, y aquí no podemos sino recurrir a él, se plantea sobre estos temas una inquietante pregunta: ¿es irracional este modo de incorporación de las masas a la vida política del país? Honesto liberal, confiesa preferir otros métodos. Este pasaje de una «participación limitada» a una «participación ampliada», pudo, en efecto, «haberse realizado por el camino de la educación democrática y a través de los medios que ésta puede dar. Desde este punto de vista no hay duda que el camino emprendido por la clase obrera debe considerarse irracional: lo racional habría sido el método democrático». Sin embargo, demostrando cierta sensibilidad por las coyunturas históricas, confiesa: «¿Era posible dicho mecanismo democrático en las condiciones en que se hallaba el país, tras la revolución de 1930? La contestación es claramente negativa»[26]. O sea: el ingreso de las masas a una participación ampliada fue, bajo el peronismo, un hecho irracional. De esto no se duda. Aunque teniendo en cuenta importantes circunstancias atenuantes, no fue tan-tan-tan irracional. De esto tampoco se duda. Y de lo que menos duda Germani es del correcto camino a seguir: «La llamada “desperonización” de la masa de las clases populares argentinas constituye (…) una cuestión de educación e información»[27]. Se trata de crear posibilidades de acción política por donde esas multitudes puedan conquistar, sin falsedades ni engaños, sus objetivos auténticos. En resumen: «La inmensa tarea a realizar consiste en lograr esa misma experiencia (la del populismo peronista, JPF), pero vinculándola de manera indisoluble con la teoría y con la práctica de la democracia y la libertad»[28].

Esta cuestión de la irracionalidad se vincula con otro elemento siempre presente en toda política populista: la figura del Líder. El verdadero éxito del líder populista, en su perenne y fructuosa tarea de caza-migrantes, consistirá en trasladar al orden urbano los valores de parentesco y compadrazgo propios del orden rural. Conseguirá por este camino, según nos instruye Hennessy, mantener a los migrantes como «grupos impermeables a las exhortaciones políticas racionales y despersonalizadas»[29]. El líder, en efecto, es lo antiabstracto: sensual y entrador, se solaza cotidianamente en una impúdica mostración de sí mismo. Sonríe, alza los brazos a lo campeón, esgrime un lenguaje directo y lo dice en la casa de todos a través de la radio. Ya nada puede impedir que los migrantes, fascinados, pasen con indiferencia ante las puertas abiertas de los sindicatos (esas viejas organizaciones a las que estaban naturalmente destinados) y se abandonen voluptuosamente tras la música de ese flautista demoníaco. «Rara vez, confiesa Hennessy, los nuevos migrantes son absorbidos por las organizaciones establecidas de la clase trabajadora, que suelen presuponer un nivel educacional más alto y una formación política y cultural mayor que la que poseen aquellos»[30]. No había cultura: los migrantes llegaban al ámbito urbano pero seguían padeciendo una aguda incapacidad para toda abstracción que les vedaba el acceso a un orden racional. Para colmo de males, en un violento acceso de gattopardismo, el líder populista crea sus propios sindicatos y amontona en ellos a los desprevenidos migrantes: «El único agregado verdaderamente novedoso —escribe Peter Worsley— no son las técnicas de comunicación de masas, sino la organización de los trabajadores en un sindicalismo controlado, en lugar de quedar como turba urbana “disponible”». Y a pie de página, agrega: «Véase E. J. Hobsbawm, “The City Mob” en “Primitiva Rebels”»[31]. Es lo que vamos a hacer.

El umbral de la conciencia política

Si, como afirmamos al comienzo de este trabajo, toda la teoría sobre el populismo peronista constituye un intento por fijar las condiciones de posibilidad de heteronomía de la conciencia proletaria, resulta claro que deberá contar, como necesario complemento, con otra teoría sobre las condiciones de posibilidad de autonomía de esa misma conciencia. Y siempre ocurre así: cuando se afirma que la conciencia obrera del 45 fue una conciencia heterónoma, no sólo se intenta demostrar por qué lo fue, sino también qué hubiera sido necesario para que no lo fuese. Se termina fatalmente haciendo metodología de las ciencias sociales y postulando los requisitos de toda conciencia obrera autónoma. Entre autonomía y heteronomía surge un umbral: el umbral de la conciencia política. Eric Hobsbawm intentará averiguar cuándo y cómo se lo atraviesa[32].

Hobsbawm parte de la siguiente certidumbre: «Resulta imposible llegar a ningún tipo de conclusiones en la historia revolucionaria moderna si no se comprenden las diferencias que median entre los movimientos revolucionarios primitivos y los modernos»[33]. Al abocarnos al estudio de cualquier movimiento de agitación social, será necesario develar antes a qué estrato de la conciencia revolucionaria pertenece. Esto nos permitirá juzgar tanto sobre sus posibilidades históricas como sobre su autonomía política. Que, claro está, son las dos caras de un mismo proceso. Los movimientos primitivos, siempre según Hobsbawm, constituyen una «frase prehistórica de agitación social» (p. 23). Sólo pueden surgir «antes de cruzar las masas el umbral de la conciencia política» (p. 77). Lejos de esto, los movimientos modernos se definen ante todo (aparte de la creación de formas orgánicas que aún no detallaremos) por la posesión de «unas cuantas ideas bastante definidas acerca de cómo ha de sustituirse la vieja sociedad por la nueva, y de estas ideas la más crucial es la que se refiere a lo que podemos llamar el “traspaso del poder”» (p. 83). Se trata, como ya habrá advertido el prevenido lector, de la famosa teoría revolucionaria que, según tantos y tantos teóricos, le ha faltado desde siempre al peronismo.

De los movimientos primitivos analizados por Hobsbawm, habrán de ocuparnos solamente dos: los movimientos milenarios y la denominada turba urbana (en inglés: the city mob, por nuestras latitudes apenas aluvión zoológico). Tenemos nuestros motivos: las categorías que Hobsbawm explicita a partir de su estudio de los movimientos milenarios, son las que nuestros teóricos de izquierda han utilizado para conceptualizar las montoneras argentinas del siglo XIX. Y en el análisis de la turba urbana reconoceremos al pueblo peronista del 17 de Octubre. Adelantando el final, comunicamos que ni aquéllas ni éste conseguirán atravesar el umbral de la conciencia política. Pero al menos (y quizás esto sirva para el futuro) aprenderemos qué no tuvieron y qué hubieran necesitado tener para elevarse al estadio de la autonomía y la racionalidad políticas…

Comencemos por los movimientos milenarios. Hobsbawm nos conduce a las quietas y atrasadas regiones de Sicilia y Andalucía: la más patética imagen del precapitalismo. «Sicilia (nos informa) quedó retrasada, tanto en lo económico como en lo social, respecto de otras partes de Italia» (p. 127). El mismo proceso ocurría en Andalucía: «Estaba pasando durante el siglo XIX (…) por un proceso de desindustrialización debido a su incapacidad de hacer frente a los competidores del norte del país y del extranjero. Exportadora de productos agrícolas y de trabajadores sin especializar, que empezaron a emigrar hacia el norte industrializado, Andalucía hacía depender casi exclusivamente la vida de sus moradores de una agricultura singularmente miserable y llena de avatares» (p. 104). Se trata, en suma, de procesos económico-sociales similares a los que desencadenaron los levantamientos del interior montonero durante el siglo XIX en nuestro país[34]. Las semejanzas estructurales de estos movimientos con los estudiados por Hobsbawm determinarán su perfecta adecuación a los moldes metodológicos que habrá de explicitar nuestro autor. Veamos cuál es el resultado.

Luego de describir los levantamientos milenaristas, Hobsbawm desliza la siguiente reflexión: «Es posible que algunos de estos movimientos logren, valiéndose de los métodos tradicionales, organizarse, protestar y sublevarse (…) a escala nacional (…) pero su objetivo esencial consiste en la restauración o la reconstitución de un orden social y político pasado» (p. 271). Y luego destaca la presencia de una misión imposible: «La rebelión primitiva (…) trata de resolver los nuevos problemas con métodos viejos» (p. 271[35]).

Hobsbawm no les niega a los milenaristas las bondades de su espíritu revolucionario. Lo tienen, y en alto grado. Pero no es suficiente: para que un movimiento revolucionario tenga éxito no basta con querer hacer la revolución, hay que saber hacerla. Los milenaristas, en suma, deberán añadir «una superestructura de política revolucionaria moderna a su espíritu revolucionario básico: un programa, una doctrina relativa al traspaso del poder y sobre todo un sistema de organización» (p. 85). Lejos de cumplir con estas exigencias, las formas de rebelión campesina fueron «sumamente primitivas y prácticamente hueras de toda ideología, organización o programa explícitos» (p. 128). Y Hobsbawm concluye: «Si una ideología distinta hubiera penetrado en el campo andaluz de los años 70 del siglo pasado, podría haber transformado la rebeldía espontánea e inestable de los campesinos en algo mucho más temible» (p. 124).

Incapaces de generar un desarrollo dialéctico inmanente, los movimientos prepolíticos son los eternos perdedores de la Historia. Carecen de ese monstruoso poder de lo negativo que tanto seducía a Hegel. Condenados al quedantismo, sólo pueden acceder al desarrollo histórico si el principio dinámico les llega desde fuera: la ideología, ha dicho Hobsbawm, deberá penetrarlos. Este acto amoroso y salvífico se realiza del siguiente modo: «La mejor explicación (del pasaje a la modernidad de los movimientos campesinos prepolíticos del siglo XIX, JPF) es que el surgir del espíritu revolucionario social fue consecuencia de la introducción de relaciones legales y sociales de índole capitalista» (p. 109). Andalucía y Sicilia, en la medida en que ven destruido y reemplazado su viejo aparato económico-social, acceden a formas más elevadas de rebelión social[36]. Pero no sólo Andalucía y Sicilia, el mismo Hobsbawm se encarga de ampliar sus horizontes de análisis: los movimientos prepolíticos, explica, también «tienen lugar en los momentos de “dualidad estructural”, que acaso se deban a la existencia e interacción de dos sociedades radicalmente distintas (por ejemplo en caso de penetración económica occidental o de conquista colonial de sociedades primitivas)» (p. 261). Es clara la referencia a las luchas nacionales de los países de la periferia. Si Hobsbawm recurre a la teoría dualista del desarrollo (que entre nosotros aparece con el Facundo sarmientino y que es el fundamento de casi todas las teorías sobre el populismo peronista) es porque le permite distinguir claramente entre lo moderno y lo primitivo. Lo moderno (es decir: el principio dinámico, lo negativo, aquello que a los movimientos prepolíticos deberá penetrarlos) es la occidentalización, el capitalismo, el imperialismo. O sea: el desarrollo de las fuerzas productivas. Y Hobsbawm es lapidario: «En el conflicto entre los partidarios de lo nativo y los partidarios de la occidentalización, entre los que quieren la vuelta a un pasado idealizado y los modernizadores, la victoria de los últimos es cosa sabida de antemano» (p. 274[37]). En suma: los movimientos primitivos sólo pueden trasponer el umbral de la conciencia política, en la medida en que sean penetrados por las fuerzas y relaciones de producción capitalistas y sus ideologías de avanzada. Resulta claro ahora el supuesto metodológico básico que Hobsbawm ha intentado fundamentar a través de sus análisis. Es el mismo que nuestros teóricos de izquierda (y también nuestros sociólogos académicos, pues acostumbran a coincidir) han esgrimido para interpretar a las montoneras y el peronismo: el desarrollo de las fuerzas de producción capitalistas constituye la condición de posibilidad del surgimiento y desarrollo de la conciencia política. Postulan, en síntesis, el siguiente juego de equivalencias: desarrollo de las fuerzas productivas = desarrollo del capitalismo = desarrollo del imperialismo = surgimiento y desarrollo de la conciencia política[38].

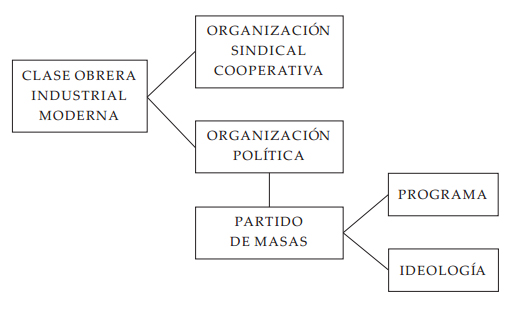

Los mismos esquemas constitutivos de la realidad social, habrán de ser deducidos por Hobsbawm en su análisis de la turba urbana. Estos movimientos, tal como lo sugiere su nombre, pertenecen «al nuevo universo de las ciudades y de la industria, al capitalismo moderno» (p. 143). Aunque el ámbito de origen y de sus componentes es otro: «(Son) inmigrantes de primera generación, procedentes de sociedades preindustriales» (p. 143). De donde comprobamos que nos hemos vuelto a encontrar aquí con nuestros simpáticos migrantes. Siempre alejados del pensamiento abstracto y siempre alborotadores, todo indica que sus maneras europeas han sido (en el inicio al menos) tan inapropiadas como las que desplegaron por nuestros ámbitos. Hobsbawm, sin embargo, sabe justificarlos: «La primera generación de la población industrial no se había ajustado ni con mucho a un estilo de vida nuevo y revolucionario» (p. 143). Quizás comprendamos mejor este hecho si explicitamos más claramente la composición interna de la turba urbana: «Su fuerza principal residía en las capas generalmente descritas como “bajo pueblo” (menu peuple, popolo minuto o popolino) (…). Venía a ser una combinación de asalariados, pequeños propietarios, y los inclasificables desheredados urbanos» (p. 149). Nadie dejará de comprender, suponemos, que esta clase de individuos no podían sino configurar un movimiento primitivo, «prepolítico». La turba urbana, sentencia Hobsbawm, «era a su modo el equivalente metropolitano de la fase de conciencia política representada en campo por el bandolerismo social» (p. 155). Y todos sabemos qué cosa tan horriblemente inorgánica es un bandolero social: a fuerza de cubrir su rostro con un enorme pañuelo y hasta con un antifaz, ha terminado por padecer una incurable tendencia al individualismo romántico, lo que ha determinado que jamás —pero jamás— haya atravesado por su frívola cabeza la idea de fundar un sindicato. Esta tarea requiere otro sujeto: la clase obrera industrial. Y el surgimiento de este nuevo sujeto, que ha atravesado ya el umbral que separa lo político de lo prepolítico, se explica, una vez más, por el desarrollo de las fuerzas productivas: «La industrialización (afirma Hobsbawm) ha sustituido el menu peuple por la clase trabajadora industrial, cuyo ser mismo es organización y solidaridad duradera, al igual que esencia de la muchedumbre clásica es la asonada intermitente y breve» (p. 162). Acabamos de asistir, de este modo, a la más pura y elevada expresión de la conciencia revolucionaria: la clase obrera industrial moderna. Sus elementos constitutivos son los siguientes (p. 12):

Supuestos o explícitos, los esquemas metodológicos elaborados por Hobsbawm a partir de la experiencia de adaptación del proletariado europeo a la economía capitalista (p. 21), habrán de estar presentes en casi todas las interpretaciones antiperonistas del peronismo, sobre todo en las provenientes de la izquierda. Y no es casual; se trata de un análisis sobre el surgimiento y desarrollo de la conciencia política ubicado dentro de la más perfecta tradición del marxismo. Que este análisis (según ya hemos demostrado en trabajos anteriores) condene a nuestros movimientos nacionales del siglo XIX al irracionalismo y la barbarie, o (según demostraremos seguidamente) al pueblo peronista del 17 de Octubre a la heteronomía y la manipulación, es algo que desde ahora nos permite poner en duda su legitimidad. No obstante, antes de iniciar cualquier intento crítico, será necesario mostrar la funcionalización de estas categorías socio-constitutivas en los estudios antiperonistas sobre los orígenes del peronismo.

Populismo, bonapartismo, nacionalismo burgués

Pocas clases sociales parecen haber sido más afortunadas que nuestra célebre burguesía nacional. Vaya si no como prueba la propia historia de su vida: nace con la crisis del 29, de la mano de una de sus más grandes aliadas, la Historia Universal. Las mismas circunstancias le enseñan que, para crecer fuerte y saludable, deberá sustituir importaciones. En plena Década Infame, vuelve a darse la feliz casualidad de que su desarrollo industrial coincide con los proyectos del Estado intervencionista de Justo para preservar el sistema oligárquico-dependiente. Hasta Pinedo piensa en ella. Años después, la Historia vuelve a sonreírle: estalla la Segunda Guerra y vuelta a sustituir importaciones. Y si la guerra termina, a no preocuparse: ahí está el Ejército, el GOU, los militares del 43, todos dispuestos a ahorrarle problemas y ayudarla a crecer. Y también está Perón, ese «coronel industrialista» que acostumbra a discursear sobre la Defensa Nacional. Y resulta que la Defensa Nacional (oh, afortunada coincidencia) no es ni más ni menos que la industrialización. Y como si todo esto fuera poco, ahí están los migrantes, esos jóvenes y urbanos proletarios cuya escasa experiencia política y sindical los llevará a movilizarse, desgañitarse y hasta a jugarse la vida, no por ellos, sino por nuestra famosa burguesía nacional, tan suertuda y rebotera, que para enriquecerse apenas si ha necesitado dejar que las cosas, simplemente, ocurran. No es otra la alegre anécdota que nos cuentan quienes han escrito la «historia rosada de la argentina moderna» y de su más privilegiado personaje.

También la cuestión bonapartismo no es más que otra de las tantas coyunturas dichosas de nuestra burguesía nacional. Por ejemplo: el golpe del 43, ¿pensando en quién se habrá hecho? Milcíades Peña no tiene dudas: ante la corrupción de los partidos políticos burgueses, era necesario «descargar por completo a la burguesía argentina del cuidado de gobernarse a sí misma»[39]. Pero un bonapartismo que se precie de tal necesita un Bonaparte: abran paso, llegó Perón. Y dice: todo este asunto de la industrialización está muy bien, pero hay que tener cuidado con sus consecuencias sociales, con esa desbordante y riesgosa concentración masiva del proletariado urbano. Y nuestra feliz burguesía ya puede estar tranquila: este vertiginoso coronel Perón es un erudito en cuestiones de control social. De donde vemos cómo bonapartismo (necesidad de la burguesía nacional de apoyarse en Perón, el Ejército y la clase obrera por su debilidad frente a la oligarquía y la gran burguesía) y populismo (manipulación de la clase obrera para integrarla al proyecto burgués) son caras de una misma moneda.

«Las condiciones históricas (escribe Peña refiriéndose a la década del 40) eran ideales para el éxito de una política bonapartista. La economía argentina atravesaba un ciclo de creciente prosperidad, la cuota de ganancia de los capitales crecía constantemente y era posible otorgar mejoras a la clase obrera sin perjudicar en nada esencial los intereses de la oligarquía»[40]. Se trata seguramente de la más clásica de las interpretaciones elaboradas por la izquierda: hacer del peronismo un resultado superestructural de procesos ocurridos en la estructura económica del país. La justicia social peronista, traducida como «proyecto distributivo», no es más que la expresión ideológica, superestructural, de la capitalización de nuestra burguesía a través de la sustitución de importaciones, del repliegue de las exportaciones agrarias que obligó a los sectores terratenientes a invertir sus capitales en la industria, del debilitamiento de las presiones de los centros imperialistas, y de las migraciones internas y la creación de un importante mercado de fuerza de trabajo. El peronismo no pasa de ser así más que el mero reflejo de las leyes fatales de la economía. Surgido de una determinada coyuntura, nada más lógico que desaparezca cuando ésta se modifica. Este desencuentro entre la ideología peronista y su base real tiene una fecha: 1952, «el momento de la verdad». El «proyecto distributivo» se hunde en la más profunda de las irrealidades ante el nuevo fortalecimiento del imperialismo y el consecuente deterioro de los términos de intercambio: la pobreza no puede repartirse. O sí: pero había que hacer una reforma agraria y desarrollar industrias de base. Y esto sería pedirle al peronismo que entre en contradicción consigo mismo. Su misión histórica (permitir el enriquecimiento de la burguesía e integrar el proletariado al proyecto burgués) ya está cumplida. A partir del año 52, la estructura económica se sacude su vieja cáscara ideológica peronista y busca formas más adecuadas de expresión[41].

Pero volvamos a la teoría del populismo: uno de los conceptos fundamentales que maneja es el de inmediatez, entendido al modo hegeliano. Pura potencialidad, lo inmediato es aquello que aún no se ha escindido, que no ha generado de sí la negación que posibilitará su desarrollo dialéctico. Y como toda verdad es mediación, verdad desarrollada, lo inmediato es entonces lo abstracto, aquello que aún no es efectivamente real. Pues bien: si la clase trabajadora peronista del 45 fue heterónoma y manipulable, lo fue porque aún no era efectivamente real, porque era una clase trabajadora inmediata. Porque, en suma, aún no había cobrado conciencia de clase. Y ahora sí que hemos llegado al centro de la cuestión: porque la conciencia de clase es el punto más alto del desarrollo dialéctico del proletariado, su Verdad. Y las organizaciones sindicales y políticas, en tanto mediaciones necesarias para llegar a esta Verdad, constituyen la negación de ese momento de inmediatez inicial. La conciencia de clase, en suma, es una conciencia mediada por las organizaciones sindicales y políticas autónomas del proletariado. Para Milcíades Peña, por ejemplo, el fenómeno manipulativo fue posible porque el proletariado «carecía de toda experiencia sindical y política por tratarse de masas del interior recién ingresadas a las fábricas»[42]. Esta abstracta inmediatez de la clase obrera le impide distinguir entre sus intereses históricos y el de sus explotadores. Al no haber tomado conciencia de sí (pues la conciencia de clase, en tanto verdad realizada, es el Saber, el Saberse, proceso al que Hegel llamó Bildung: formación, cultura), vive condenada a adherir a los proyectos de las otras clases ante la imposibilidad de generar uno propio: es siempre predicado, nunca sujeto. Refiriéndose a las jornadas de Octubre, escribe Peña: «Los obreros eran factor decisivo en esta historia, pero la historia pasaba sobre sus cabezas»[43].

También la interpretación del peronismo como nacionalismo burgués centra su análisis en la cuestión de la conciencia de clase. Para Ismael Viñas, el crecimiento del proletariado durante los años inmediatos al peronismo, había sido meramente cuantitativo: «La coyuntura económica no sólo permitía el reformismo, sino también que éste se diera bajo el liderazgo de un grupo burgués en conflicto con otro grupo de la burguesía, y ello coincidía con la situación ideológica y organizativa del proletariado»[44]. Pues sólo un proletariado cuyo desarrollo hubiera sido cuantitativo y no cualitativo, podía adherir ahora a un movimiento nacionalista burgués. En otras palabras: «La falta de una vanguardia revolucionaria socialista hizo que la clase obrera actuara solamente como aliado subordinado» (p. 44). Esta situación, altamente contradictoria, determina el surgimiento de lo que Viñas llama «conflictos en la conciencia obrera». Ocurre que el proletariado ha adquirido una «conciencia reformista»: «Se trata, desde luego, de una conciencia alienada, sujeta a objetivos y límites burgueses, que le impide adquirir claridad sobre su propia situación, sobre su relación con el total de la burguesía y, por lo tanto, le impide formular objetivos propios y pensar en formas organizativas y de acción independientes» (ídem). Con cierto aire estructuralista, Viñas distingue entre dos tipos de conocimiento que el proletariado puede adquirir sobre sí: un «conocimiento verdadero» y un «conocimiento ideológico». Ambos están íntimamente relacionados: el conocimiento ideológico, o falso, aparece allí donde existe un proletariado «sin cabal conciencia revolucionaria» (p. 46); el conocimiento verdadero, por el contrario, se identifica con esta conciencia, lo que determina que para su surgimiento requiera las mismas mediaciones que aquella: una vanguardia revolucionaria socialista y la creación de formas organizativas propias[45].

No quisiéramos concluir este parágrafo sin agregar algo más sobre la cuestión del bonapartismo: la izquierda nacional, a través de sus representantes más unívocos, le adosa una teoría evolucionista de la revolución. Para Jorge Abelardo Ramos, el gobierno bonapartista busca apoyo en la clase obrera para enfrentar a los enemigos de la burguesía nacional. Esta clase, sin embargo, se aterroriza ante los avances de las masas y, creyendo que el gobierno ya no la representa, se refugia entre sus adversarios. Pero, como la paloma, se equivocaba: «El contenido económico y social del movimiento nacional es esencialmente el que persigue un desenvolvimiento del capital nacional»[46]. La cobardía y la traición de la clase en cuyo beneficio se estructuró el movimiento, más las contradicciones de la situación semicolonial, determinan el fracaso del proceso: «El bonapartismo (…) convoca a veces a la “revolución social”, pero ni siquiera logra llevar hasta el fin la revolución nacional». Sería equivocado, sin embargo, deducir de estos datos que el proletariado se comportó en forma heterónoma al acompañar este proceso. La izquierda nacional no lo cree así: con el peronismo, la Argentina realiza su etapa democrático-nacional burguesa. Durante su transcurso, el proletariado no tiene por qué ser la clase hegemónica del Frente Nacional Antiimperialista: lo nacional es tarea de la burguesía, en tanto es la clase cuyos intereses determinan los objetivos políticos del proceso.

Este esquema de análisis, una vez más, está extraído de la experiencia histórica de los países europeos: «Democracia y nacionalismo aparecen como las grandes banderas políticas bajo las cuales (hasta comenzar el último tercio del siglo XIX) se expresa el ascenso general de la civilización burguesa europea, en lucha con las fuerzas retrógradas del absolutismo y la feudalidad»[47]. La burguesía europea, erigida en clase universal en tanto su poderío económico y político le permite representar a la totalidad de la Nación, toma sobre sus hombros la tarea de consolidación de las nacionalidades. En las semicolonias, por el contrario, la burguesía nacional, incapaz de erigirse en clase universal por su debilidad ante la oligarquía, debe realizar el ciclo democrático-nacional burgués respaldada por el Ejército y el proletariado[48].

Esta teoría de las etapas de la revolución (una etapa nacional a cargo de la burguesía y una etapa social a cargo del proletariado), reaparece en algunas interpretaciones de nuestro movimiento hechas por compañeros peronistas, quienes, aun variando los contenidos, mantienen el esquema evolutivo. Consiguen delinear, de este modo, una historia del desarrollo de la revolución peronista, que partiendo del capitalismo justo desemboca, a través de un continuado aunque zigzagueante proceso de radicalización política y actualización doctrinaria, en el socialismo nacional. Es lo que llamaremos la darwinización de nuestro movimiento. Volveremos sobre el tema en el capítulo siguiente.

Sindicalismo y populismo

La visión apocalíptica de un torrente de cabecitas negras inundando Buenos Aires allá por los años 40, ha seducido por igual a peronistas y antiperonistas. Para los primeros, estos obreros jóvenes y anónimos, vírgenes de las consignas europeas y reformistas de las viejas organizaciones sindicales, son la expresión de lo nuevo. Y si algo viejo traen, es el eterno e indomable espíritu de la montonera, ese ardor de lo telúrico que les estalla en la piel: nada de esto le está sobrando a la ciudad-puerto. Los enemigos del peronismo ven las cosas de otro modo: por nuevos, por telúricos y por cuanta inocente virtud quiera agregarse, estos contingentes migratorios son fácilmente manipulables por las élites de poder.

Murmis y Portantiero oponen a este tipo de interpretaciones un estudio sobre el movimiento obrero en los orígenes del peronismo. Que intenta demostrar: a) que no hubo tal alud migratorio: las migraciones internas se venían produciendo, en forma encadenada, desde la década anterior, determinadas por el proceso de industrialización sin distribución propio de los gobiernos conservadores. M. y P. destacan este último elemento: «La presencia de un período de asincronía entre desarrollo económico y participación resulta decisiva para la apreciación de los rasgos específicos que asumirán algunos movimientos populistas, en especial el peronismo»[49]; b) que este proceso no-distributivo de acumulación capitalista determinó que el sindicalismo preperonista se movilizara tras consignas de tipo reformista. La mayoría de sus exigencias, sin embargo, no pudieron concretarse. En 1942 se producen 113 huelgas que movilizan a 39 685 huelguistas: el 60% de los trabajadores de las empresas en conflicto. Sin embargo, sólo un porcentaje mínimo de huelguistas (el 10%) coronan con éxito sus peticiones. «El golpe militar de junio de 1943 encuentra, pues, a una clase trabajadora que, pese a haber intensificado la movilización en defensa de intereses propios, no ha resuelto a su favor, en la mayoría de los casos, las reivindicaciones planteadas»[50]; c) que más apropiado que distinguir entre obreros «viejos» y «nuevos», será hacerlo entre obreros con experiencia sindical anterior exitosa (más proclives a mantener la autonomía organizativa en sus relaciones con la élite dominante), obreros con experiencia sindical anterior frustrada (quienes, determinados por sus fracasos, disminuyen la mediación sindical y adhieren al movimiento político que hegemoniza el sector propietario) y obreros sin ninguna experiencia sindical anterior (obviamente, los más propensos a la heteronomía); d) «que es difícil otorgar la caracterización de pasiva, heterónoma y con miras de corto alcance a la participación obrera en el proceso de constitución del movimiento nacional popular»; e) «que la participación conjunta de viejos y nuevos (obreros, JPF) implicaba un proyecto social de cierto alcance y tenía como componente importante la continuidad programática con reclamos previos de las organizaciones obreras» (p. 73). En resumen: si el movimiento obrero adhiere al proyecto populista, lo hace porque encuentra allí la posibilidad de satisfacer exigencias de tipo reformista por las que venía luchando largamente y con escaso éxito. No hay heteronomía porque la adhesión aparece mediatizada por las organizaciones sindicales autónomas del movimiento obrero. Y más aún: por su partido de vanguardia, el Partido Laborista. Este Partido, en efecto, es «percibido por la mayoría de los dirigentes gremiales como la realización de sus reclamos de autonomía en el nivel político» (p. 96).

Autónomo a nivel sindical y político, poco tiene que ver este movimiento obrero que M. y P. encuentran en los orígenes del peronismo, con nuestros bien conocidos e indefensos migrantes. Y aunque compartamos algunos puntos (en especial los referidos a las migraciones en cadena y a la importancia, aunque más relativa, de los obreros y organizaciones «viejas»), no nos vamos a pronunciar aquí sobre el valor de verdad de estos análisis. Nuestro tema es otro: las condiciones de posibilidad de autonomía y heteronomía de la conciencia obrera. Y bien: para M. y P. no hubo heteronomía. Ocurrió, por el contrario, que el movimiento obrero del 43 se portó bien.

De todo este análisis, M. y P. derivan ciertas pautas metodológicas que no nos son ciertamente desconocidas. Por ejemplo: «Que la mayor o menor probabilidad de heteronomía obrera en un movimiento de tipo populista se relaciona con el peso que los trabajadores le otorgan, en tanto fuerza mediadora, al sindicalismo» (p. 123). Y habiéndose dado la participación obrera en el peronismo no sólo a través de organizaciones sindicales de larga tradición, sino incluso a nivel político mediante la formación del Partido Laborista, es posible derivar lo siguiente: «No habría, en este sentido, una disolución de la autonomía en favor de la heteronomía obrera en el momento inicial del peronismo en la Argentina…». Y ahora, atención: «… sino, en todo caso, en una etapa posterior» (p. 123). No hay nada que hacer: aquí no se salva nadie. ¿Y por qué otra vez esta cuestión de la heteronomía cuando todo iba tan bien? Hagamos memoria y recordemos cuál era, según Peter Worsley, la creación más original del populismo peronista: «La organización de los trabajadores en un sindicalismo controlado». Y bien: M. y P. piensan algo muy semejante. Distinguen tres etapas en las relaciones entre clase obrera y élite política. La primera corresponde al acuerdo inicial que ya conocemos: nada de heteronomía. Durante la segunda, la élite política, con el apoyo de la clase obrera, llega a dominar totalmente el aparato estatal. Y, finalmente, «se abriría un tercer momento, cuyo nudo estaría en la disolución por orden oficial del Partido Laborista, en el que la élite política, ya controlando el Estado, tiende gradualmente a liquidar la autonomía de los sindicatos»[51]. Y aquí sí: en la medida en que la organización política es disuelta y la sindical integrada al Estado, el movimiento obrero se hunde en la más absoluta heteronomía. Es lícito preguntar, sin embargo, qué connotaciones políticas tiene que tener este Estado para que las organizaciones sindicales, al incorporársele, pierdan su condición de encuadramientos autónomos de la clase obrera. Para M. y P., el peronismo, en uno de sus planos y en el que más nos interesa aquí, expresa la «política de un sector de las clases propietarias cuyo rasgo diferencial consiste en ofrecerles canales de participación a las clases populares, promoviendo una apertura en las estructuras de poder» (p. 115). Hablando claro: estamos ante un perfecto Estado Burgués, y ninguna conciencia proletaria puede pretender integrarse a un Estado tal y continuar siendo autónoma[52]. Ismael Viñas ha puntualizado bien esta situación: «Los sindicatos son (…) mucho más instrumentos del Estado que instrumentos de la clase para su lucha económica, pues no son usados en ella sino que sirven, sobre todo, para encuadrar a la clase obrera en el orden que pretende estabilizar la vanguardia de la burguesía independiente en su relación con el proletariado y, además, como instrumentos para movilizarlo en su lucha política contra la burguesía oligárquica»[53]. El sindicalismo de Estado, en resumen, es la más poderosa de todas las instituciones integradoras peronistas «que permitieron movilizar en su provecho a la conducta obrera»[54].

Todo está muy claro hasta aquí. Y si bien la tarea no ha sido muy compleja y se parece bastante a esos dibujos que se hacen siguiendo una línea de puntos ya determinada, vamos a reconocer que todas estas interpretaciones del peronismo han salido bastante redondas. Pero eso sí: a condición de que no pretendan ir más allá del 52, «el momento de la verdad». O a lo sumo: del 55, «el estallido de todas las contradicciones no resueltas por el régimen». Vamos a explicarnos mejor: «El progreso económico (escribe Celia Durruty glosando interpretaciones que no hace suyas) sería la razón del peronismo (…). Las oportunidades de ascenso social, la vigencia de los derechos políticos y una legislación social avanzada, la organización sindical asociada al Estado, se realimentarían continuamente con el progreso del país y de este modo movilizarían la conciencia obrera en una dirección opuesta al conflicto de clases» (p. 16). Pero, según hemos visto, nuestros teóricos de izquierda marcan el año 52 con rojo en el calendario: allí quedó enterrada la ilusión peronista del progreso indefinido. Y comienza otra historia, la de las concesiones del peronismo, que los peronistas, según se dice, llevamos oculta en nuestra «mala conciencia»: «El congreso de la productividad, la ley de radicación de capitales, la nueva política agraria y petrolera, la contención salarial» (p. 14). Ante tan enormes renuncios y tan poca riqueza para repartir, era razonable confiar en que «el panorama de una sociedad dividida en clases antagónicas habría de quedar al desnudo. Y con él, se operaría la gestación de una conciencia de clases en la masa obrera al tiempo que enfrentara una realidad social que resistía sus esfuerzos de movilidad individual (…). Sin embargo, este cambio en la conciencia obrera no se produjo. Su adhesión al peronismo se mantuvo, matizada por algunos conflictos laborales que si bien indicaban el impacto de la situación económica, no se plantearon nunca como un enfrentamiento y una ruptura con el gobierno. No fueron los sectores populares los que con su acción alteraron el equilibrio de fuerzas sobre los que se asentaba el peronismo» (p. 15). Este último párrafo dice muy poco: los sectores populares no sólo «no alteraron el equilibrio de fuerzas», sino que fueron en todo momento los más decididos sostenedores del movimiento nacional. Y por alguna de esas oscuras razones que el clasismo no puede explicar, lo continuaron siendo aún después del 55 y lo continúan siendo hoy. ¿Cómo es posible esto? ¿No se nos ha demostrado ya detalladamente que el peronismo fue el resultado de una coyuntura económica feliz? ¿Cómo puede continuar suscitando la adhesión obrera una vez que esa coyuntura ha entrado en desgracia? También, es cierto, se nos ha dicho que el peronismo fue un exitoso intento de manipulación de la conciencia obrera a través de una bien urdida red de instituciones integradoras. Y no lo hemos olvidado, pero ocurre que después del 55, no sólo son barridas esas famosas generadoras de heteronomía, sino que incluso el líder del movimiento marcha al exilio, y muchos de los más valiosos militantes son apresados, torturados, fusilados. Sin embargo, por sobre todo esto, la clase trabajadora continúa encontrando en el peronismo su identidad política, y hace del retorno incondicional del general Perón a la Patria, la más movilizadora y revolucionaria de sus consignas. Celia Durruty, en un texto que respetamos mucho por su autenticidad política e intelectual, extrae las necesarias conclusiones de estos hechos: «Esta imposibilidad de explicar la nueva etapa por la que atraviesa el movimiento obrero a partir de 1955 pone entre paréntesis el conjunto de la explicación misma» (p. 16).

Poner entre paréntesis es, en realidad, una expresión demasiado suave. Lo cierto es que las explicaciones del peronismo que hemos analizado hasta aquí, sencillamente, no sirven. Y por partida doble: ni para explicar el peronismo, ni para ser peronista, que es más grave todavía. Aunque es necesario también dejar en claro para qué sirven. Es decir en qué organizaciones políticas concretas intentan encuadrar a quienes aceptan sus postulados. Porque nada más lejos de nosotros que haber emprendido este trabajo como un intento libresco o universitario de criticar a determinados autores, todos alegremente descolgados y representándose a sí mismos. Por el contrario, a través de la igualdad Perón-sistema, unívocamente esgrimida por todos ellos, determinan la conducta política a seguir. La cuestión se reduce a delinear la imagen de un Perón-gattopardista, siempre dispuesto a presionar - transar - seducir - renunciar en beneficio del sistema capitalista burgués, del cual es su más lúcido representante. En el 45, se trataba de paliar el peligro latente de la concentración urbana del proletariado. Perón no duda: basándose en el axioma fundamental que guiará por siempre sus actos políticos, cambiar algo para que nada cambie, concede al proletariado las ventajas por las que éste, de lo contrario, hubiera luchado, y le resta toda capacidad autónoma de movilización revolucionaria. En el 55, se trataba de evitar el enfrentamiento armado de clases. Entre tomar medidas de radicalización revolucionaria y dar armas al pueblo o eliminarse políticamente y salvar al sistema, Perón elige esto último. Y también hoy se trata de lo mismo: a través del «renunciamiento patriótico», de los pactos a espaldas del pueblo o del retaceo de su retorno al país a causa del proceso de incontrolada agitación popular que podría desencadenar, Perón, ya en el final de su vida, le está por dar al sistema un grande y postrero abrazo salvador. Así se ven las cosas desde la izquierda argentina. Y no vaya a creer que es de Perón o del peronismo de quien están hablando: hablan, como siempre, del sistema. Como siempre, porque para ellos toda la historia argentina no es sino un largo monólogo del sistema, un prolongado y frecuentemente deslumbrante intento de reajustar sus partes en relación a cada coyuntura histórica. El triunfo electoral del radicalismo, por ejemplo, será una carta lúcidamente jugada por la oligarquía, y no el resultado de un proceso de movilización popular que arranca como conquista la posibilidad electoral. La devolución del cadáver de Eva es acreditado en la cuenta del GAN: nos dibujan entonces a un Perón estático que, cortados los hilos telefónicos de Puerta de Hierro, permanece absorto ante la genialidad táctica de Lanusse. No hay conquistas populares en la Argentina, sólo hay astucia del régimen. Esta certeza determina que cuando intentan encuadrarse en torno a una publicación, deban buscar nombrarla a través de alguna conquista del proletariado europeo, la Comuna preferentemente, pues no encuentran en nuestro pasado banderas para levantar. También su clasismo, sus concepciones sobre una vanguardia dirigente socialista y todos los esquemas que les hemos visto manejar, los llevan a concebir la viabilidad revolucionaria de un sindicalismo opuesto a las convicciones políticas y a las tradiciones de lucha de las bases obreras. Deliberadamente, son tan desaprensivos con su propio pasado como con el nuestro, pues parece bastarles el mero agregado de una letra a la sigla de su tradicional encuadramiento político, para borrar, autocrítica mediante, una prolongada historia de errores.

A medida que vayamos mostrando con mayor detalle las causas del fracaso de estas interpretaciones, deberemos también, por vía negativa o positiva, desarrollar nuestra explicación del peronismo. Que, por supuesto, es otra más. Aunque debe quedar en claro que no decimos esto motivados por alguna secreta creencia en la gratitud del pensar y el opinar, sino porque creemos que la verdad no va a surgir del choque entre nuestras explicaciones y las de los que no piensan como nosotros, pues las mismas, sustantivadas, son absolutamente no significativas. Lejos de esto, la verdad de cualquiera de estas explicaciones estará dada solamente en la medida en que sean expresión, y por ende instrumento potencializador, del único nivel fundante y generador de significatividad política: el de las luchas populares. Y en esto sí que nuestra explicación se va a diferenciar, desde su manifiesto propósito inicial, de las analizadas hasta aquí. Porque nuestro nivel explicativo estará dado por el propio peronismo. O más claramente: porque consideramos que sólo desde el peronismo es posible explicar el peronismo. Una afirmación de este tipo debe buscar sus fundamentos en una teoría del conocimiento que haga de éste un momento más, el momento comprensivo, de la práctica política. Y en tanto consideramos al peronismo el movimiento de liberación nacional de nuestra patria, nada más correcto que intentar su explicación por medio de las categorías que, a través del desarrollo de las luchas populares, ha ido creando para su propia inteligibilidad. Este punto de partida nos librará de la recurrencia a esos esquemas socio-constitutivos, cuya vertiginosa funcionalidad se nos ha revelado en los análisis de los impugnadores del movimiento nacional. Nos permitirá también devolver a las masas peronistas de Octubre, el eminente grado de autonomía de la conciencia que las llevó a movilizarse. Porque es cierto que no hubo entonces una «acabada organización sindical» y menos aún una «organización política con programa e ideología», y si hubo algún peso del viejo sindicalismo, de ningún modo fue lo más importante, como tampoco lo fue el Partido Laborista concebido como una prolongación de ese sindicalismo de reformas y ante el cual el Partido Peronista, pese a todos los vicios burocráticos y verticalistas que quieran encontrársele, significó un avance en la organización política de las masas. Nada de esto fue lo determinante del proceso. Las masas peronistas lo dijeron claramente al vocear la consigna tras la cual se movilizaron: Braden o Perón: he aquí el umbral de la conciencia política. Y desde ahora debe quedar en claro que lo que en ella vamos a encontrar, no son esquemas de análisis elaborados a partir de procesos históricos europeos, ni modelos con tal grado de universalidad que nos permitan determinar siempre si estamos o no en presencia de un proceso revolucionario, si hay o no autonomía de la conciencia obrera en la medida en que ésta sea sujeto o predicado de ese proceso, sino generalidades cuyo valor de verdad ha de estar condicionado a una constante recurrencia al nivel fundante de las luchas populares y que serán extraídas de nuestra propia experiencia histórica y de la de los países del Tercer Mundo en general. Nada de esto tiene por qué condenarnos a ningún tipo de ciego empirismo. Encontraremos, por el contrario, tres elementos fundantes y con un elevado nivel de generalidad en las movilizaciones populares por la liberación nacional: la relación líder-masa, la visualización del enemigo principal y la consecuente enunciación de consignas políticas. Braden o Perón lo contiene todo: el surgimiento de una conciencia de pueblo sin la cual es impensable toda conciencia de clase, la determinación del enemigo principal y la consigna revolucionariamente llevada por las masas como bandera movilizadora.