[18]

La chapa de hierro cedió fácilmente. Estaba mal camuflada por unas ramas cortadas. De Kerguelen la levantó sin pena. Había decidido no llevar arma alguna. No podría enfrentarse a los secuaces de Amary, sus «camaradas del Comité». Hermés, Delpy o Delacour le matarían como a un perro si le descubrían en la galería subterránea. Más que una galería iba a ser para él, durante kilómetro y pico, una conejera. Las huellas de zapatos y de neumáticos de automóvil en torno a la chapa le confirmaron que estaba en la entrada «secreta» de la residencia de Meung-sur-Loire. La que empleaba el Comité a espaldas de la gendarmería.

Avanzó por el subterráneo sigilosamente, temblándole las carnes. Tenía una linterna en la mano, y en la cabeza una idea que creía luminosa: llegar a través del túnel al sótano de la casa, y liberar a Isvoschikov. En realidad, soñaba con apuñalar por la espalda a Amary y denunciarle a la faz del mundo. Se había terminado por convencer de que con su artículo sobre el código genético le había desnucado como investigador, cortándole la hebra de su vida. Tenía que inmolarle. Ojo por ojo, diente por diente.

Amary probablemente había adivinado su crisis, por eso no le volvió a encomendar misiones de «guerrilla urbana», pero había cometido el error —se dijo De Kerguelen— de mantenerle en el Comité, quizás para vigilarle mejor y encargarle gestiones «secundarias». Por ejemplo, hacer un estudio sobre los Tupamaros y un análisis de la tesis Lotta Continua y Potere Operario. Naturalmente le ocultó el secuestro del ministro soviético.

Mientras con el alma en un hilo progresaba por la catacumba lentamente, se decía que había tenido razón de no dar el portazo. Había provocado el error fatal de Amary. Era tan interesado, tan aprovechón, que le había terminado por pedir que redactara una memoria sobre las galerías subterráneas de París y las entradas secretas del Palacio Marignan, residencia de los invitados de la Presidencia de la República. Cuando le entregó los documentos, le dijo:

—¿Para qué quieres estos informes?, ¿vas a hacer saltar París con bombas?

—Son preguntas que no se debe hacer el militante de un grupo revolucionario.

—¿Es un tema demasiado importante para que yo pueda conocerlo?

A Amary no le inmutó la pulla. Le dio un quiebro:

—Una organización como la nuestra debe tener una estrategia de huida y la red de galerías subterráneas de París puede sernos útil a todos un día u otro.

Como no podía imaginar que se chupaba el dedo, concluyó pensando que Amary creía tenerle definitivamente apresado… y amordazado.

Gracias a su segundo estudio, la captura de Isvoschikov en el Palacio Malignan no encerraba para él ningún enigma. Sabía, porque había visto los planos y los había copiado, que el dormitorio del ministro soviético en el palacio disponía de una puerta disimulada en el hueco de la majestuosa chimenea de la habitación, que comunicaba por una escalera de caracol con los sótanos, los cuales, a su vez, conducían a una galería subterránea parisiense. El misterio de la «habitación amarilla» a que se refería France-Soir tenía una solución: los secuestradores entraron en el dormitorio directamente por la chimenea, a tres metros de la cama de Isvoschikov, le drogaron con cloroformo y luego, probablemente con ayuda de una manta, lo transportaron inconsciente hasta su cárcel de Meung. Los guardias soviéticos no vieron nada porque estaban pegados a la puerta de su patrón… pero al exterior de ella. (La Policía descubrió el pasaje rápidamente, pero prefirió no informar a la prensa. Fue una decisión de la célula de crisis, titulada «consejo de guerra», del Ministerio del Interior.)

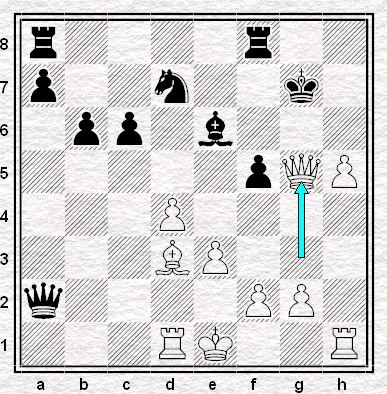

Tras más de un cuarto de hora de reflexión, Amary, inconsciente, continúa el ataque como si no estuviera desarmado y juega: 23. Dg3xg5+ (Amary no podía concentrarse en la partida tras el mortal error de la jugada anterior.)

[«El niño» emergió de las entrañas de la tierra levantando la casilla a1. Encarándose con él le dijo, asomando la cabeza a la altura de la Dama de Tarsis:

—«Teresa» se quiere acostar con el Rey negro. ¿La dejas que suba antes de que te juzguen?

La vio tres peldaños más abajo en la oscuridad, dispuesta a todo, maquillada como una puta barata y con un escote descarado. ¡Era el colmo! Desde la triste aventura neoyorkina, les tenía prohibido moverse de casa… y tenían la cara dura y la desfachatez de presentarse en pleno campeonato del mundo. Sabían que no podía hacer nada, y se aprovechaban de la situación. Procuraba permanecer impávido para que ni el árbitro, ni Tarsis, ni los espectadores descubrieran lo que pasaba en el tablero. «Doña Rosita» apareció; había entrado por el sótano de la torre negra en a8 y tranquilamente estaba fumando un toscano verde enroscada en la pieza. Llevaba una sotana. Le dijo:

—No te queremos distraer. Ya sabemos que no puedes hablar. Pero podías responder a «el Niño» con un gesto de la cabeza… Y al Rey cuando te juzgue.

Hizo un enérgico «no» con la cabeza.

«Mickey» , tan carota como de costumbre, estaba bailando con la Reina negra un vals de Strauss… era capaz, en una de las vueltas, de sacarla de su escaque a2 y hacerle perder con ello el equilibrio y la partida. Llevaba en torno al pecho una soga de horca. Le dijo:

—A mí no me molestas con tal de que no comas la Reina de Tarsis.

No quiso levantar la cabeza del tablero, pero oyó perfectamente a los «tres cóndores» que, planeando, debatían sobre la pena de muerte, y comparaban las excelencias de la horca con las del garrote vil y la silla eléctrica.

«Teresa», con todo desparpajo, y sin que nadie la autorizara, subió los tres peldaños y se puso enfrente del Rey negro haciendo carantoñas; luego se abrió de piernas y se meó, la muy cochina. Formó un charco horroroso. Toda su posición estaba hecha un desastre.

Observó que el tablero temblaba al tiempo que oyó la risa ronca tan peculiar de «Mosquito»… Comprendía lo que sucedía, el rinoceronte había instalado la mesa del tablero sobre su caparazón y le era suficiente contonearse un poco para que todas sus piezas cayeran y se desparramaran por el tablero.]

De Kerguelen tropezó y a punto estuvo de caer en un pozo disimulado de la galería subterránea. Estaba con el alma en un hilo: temía que los incondicionales de Amary le hubieran oído. Iluminó el plano que había copiado: en él no figuraba el socavón. El subsuelo de la residencia, seguramente lo conocía mejor que el propio Amary. Sabía que constaba de dos galerías: la principal, que era la que había tomado, y una secundaria tapiada, desde tiempos de la Revolución, que entonces conducía desde la mansión al puente sobre el Loire. Este brazo partía como afluente del subterráneo principal a cinco metros del sótano de la residencia. Este segundo túnel disponía de una pequeña cueva de dos plantas que fue utilizada como tinajera durante el verano por los Marqueses d’Arthuy, propietarios de la mansión en el siglo XVIII.

Hermés, Delpy o Delacour, si le sorprendían, le pegarían un tiro, y sin remordimientos le enterrarían para siempre en una gruta de la galería. ¿Quién podía reclamar su cuerpo?… ¡Como no fuera Tarsis! Imaginaba a los tres en el salón oyendo cada hora las informaciones y esperando impacientes el resultado de la partida que conocerían por la radio, o quizás por una llamada telefónica de Mathieu Olive, que permanecía con Rode y Demy en la primera fila del teatro protegiendo al jefe.

Cuando se anunció el campeonato del mundo, De Kerguelen envió una carta a Tarsis proponiéndole su ayuda; estaba dispuesto a fotocopiar los análisis ajedrecísticos de Amary, y a proporcionárselos. Pero Tarsis no aceptó. Siguieron escribiéndose. Tomó tanto afecto por aquel hombre que desafiaba a su enemigo, que en otra carta le reveló la existencia del Comité Communiste International y sus diversos atentados, sin pasar por alto el descarrilamiento de Niza. Le pidió que denunciara a Amary y al Comité a la policía, si éstos le mataban por «arrepentido».

Amary temía que ningún jugador soviético fuera capaz de hacer frente a los jóvenes prodigios norteamericanos e ingleses. Para él, como para Lenin, «el ajedrez debe ayudar al triunfo del comunismo». El telegrama que el campeón del mundo Botvinnik envió a Stalin tras su victoria en Nottingham le entusiasmaba: «… He defendido el honor del ajedrez soviético con un sentimiento de gran responsabilidad… Mi victoria sólo fue posible gracias al Partido y al gobierno… El ajedrez soviético colabora en la construcción del socialismo… Soy feliz por haber podido, en el dominio que se me ha asignado, realizar mi combate revolucionario». No podía tolerar que un nuevo prodigio norteamericano, un Fischer cualquiera, pusiera en duda la supremacía intelectual del comunismo: el ajedrez es el juego científico por excelencia. Su proyecto era ganar el campeonato del mundo y revelar en la ceremonia de entronización que era comunista y que su victoria era el triunfo del marxismo.

Tarsis por su parte había comenzado la primera etapa del campeonato del mundo, el torneo zonal, con desidia y… por casualidad (el «azar» para él siempre estuvo ligado con Andorra), pero a medida de que se perfilaba el triunfo de Amary como finalista, su ardor por vengar a Nuria y a Soledad se enardeció. El presidente de la Federación de Andorra, que había leído sus penetrantes partidas por correspondencia, le pidió que representara a su país en el torneo zonal, primer escalón hacia la cúspide. Opinaba que gracias a él, su país, al fin, escaparía al «cero-puntos» que en zonales precedentes había cosechado el representante del Principado. Tras la muerte de Nuria y de Soledad, hundido el mundo a sus pies, Tarsis sobrevivía malamente, como si se le hubieran caído las alas del corazón, y fue un milagro que aceptara las obligaciones inherentes al primer torneo. Vegetaba en un cuartucho destartalado en el que se habían ido posando en el suelo sus piltrafas. A veces se pasaba días enteros sintiendo la burbuja de aire, o de mercurio, o de acero, o de piedra, que iba de su corazón a su cerebro y de su cerebro a su corazón. Cuando supo, gracias a una carta de De Kerguelen, que Amary había organizado el descarrilamiento de Niza, reverdeció, habitado por el deseo vehemente de tomar venganza.

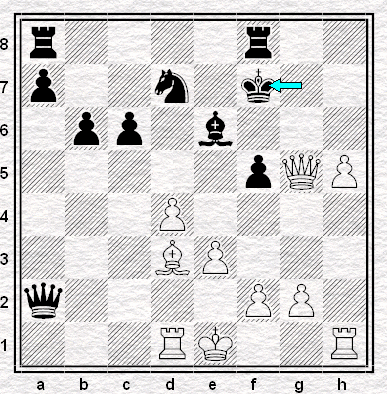

Tarsis mueve el rey a su derecha: 23 …Rg7-f7. Ha necesitado cinco minutos para hacer esta jugada evidente, porque, en vez de reflexionar sobre ella, ha contemplado a Amary. Le ve sacudir la cabeza como si se dirigiera a sus peones o respondiera a preguntas de su Dama. «Está traumatizado —se dice—, si tuviera la posibilidad de razonar a derechas, haría la mejor jugada, la única seria, ya: abandonar. No le queda lanza enhiesta. Le ha hecho morder el polvo en todos los terrenos.» Puede denunciarle si quiere: revelar a la policía cómo sus adictos, siguiendo meticulosamente sus planes (para probarlo dispone de una carta de De Kerguelen), pusieron la bomba en el tren París-Ventimiglia y cómo hoy mantienen secuestrado a Isvoschikov. Soñaba con vengarse, pero no canta victoria. Ya nada ni nadie podrá restituirle ni siquiera una tarde en la terraza du Chemin de Pessicart… sentado entre las macetas a la vera de Nuria y Soledad. Los tiestos mustios y las flores marchitas ya no podrán florecer nunca más. Mira a Amary por primera vez sin odio, le parece incluso que su tufo de asesino se ha evaporado. «Es un monstruo —se dice—. Un pobre monstruo… de rasgos infantiles.» Examina con detalle sus manos, y una vez más ve que esos ojos y esos labios le son familiares, que hace muchos años ya estuvieron frente a él y de la misma manera, pero ¿cuándo? ¿Dónde? Desde el comienzo del campeonato, se hace la misma pregunta.

En el acto, a espetaperro, Amary, como un autómata, toma el Alfil de Tarsis: 24. Ad3xf5. Es una herejía de bisoño. La sala se enardece ante semejante desatino. Se escuchan incluso comentarios en alta voz: «¿Cómo es posible que un ajedrecista de su talento se ponga a hacer pifias de novato?».

[«El niño» coloca al Rey negro una peluca de juez inglés y sonriendo de lado a los «tres cóndores», le dice:

—El Tribunal se va a reunir presidido por el Rey de Tarsis para juzgarte.

Sabían que no podía hablar, que el árbitro le sancionaría si dijera una sola palabra… y ¡organizaban su proceso! Precisamente en un momento en que su posición de la partida era desesperada.

«Doña Rosita», solícita, le previno:

—Sabemos que no puedes defenderte en la situación en que estás… por eso te hemos pagado el mejor abogado. No es un picapleitos sino un letrado de bufete.

«Mosquito» intervino con su gracejo natural de rinoceronte:

—No la hagas caso. Las serpientes tienen el monopolio de la abogacía. Es un buscarruido y un soplacausas, y lo sabe de sobra.

«Teresa», a patadas, hizo entrar en el tablero por a6 a «el loco». Estaba amordazado y vestía una toga palmada cubierta de remiendos. «Teresa» le sentó a la fuerza en el peón d4. Estaban dispuestos a humillarle: no sólo habían descubierto su secreto con «el loco», sino que sin empacho, lo exhibían en sus propias narices. Por si fuera poco, ¿cómo podía defenderle… amordazado?

Éste le miraba, asustado, con los ojos abiertos, como diciéndole: «¿Qué puedo hacer? No tengo la culpa».

—«El loco» —le informó «el Niño»— responderá en tu lugar y por escrito a las preguntas del juez para que todo conste en las actas.

Quería protestar pero no podía. Era evidente que todos se habían confabulado contra él. Eran capaces de acusarle en su proceso y de asistir como si tal cosa a su ejecución.

«Mickey» en f8 estaba preparando ya la horca sobre la azotea de la Torre negra. Los «tres cóndores» le ayudaban. Los cuatro, silbaban alegres «Raskayú cuando mueras ¿qué harás tú?».

«Mosquito», para ver mejor el juicio, se había hecho un ventanuco con su cuerno en h3, desde donde veía admirablemente al tribunal y al culpable. A éste le advirtió:

—En el acta de acusación figuran un montón de crímenes que comienzan por el asesinato de tu pobre madre. Te lo digo para que te vayas preparando.

Era el colmo; juzgarle por un matricidio que había cometido «el Niño» y que él intentó evitar. Precisamente, para mayor escarnio, éste, muy en su papel de jurista, le anunció:

—Se me ha nombrado fiscal. A pesar de todo, no creas que voy a ensañarme. Quiero ayudarte. Pero, claro está, aplicando la ley —«los cóndores» aplaudieron con las alas—, con todo su rigor —«Mickey», feliz, balanceó la soga de la horca.

«Doña Rosita» , entre dos bocanadas de su puro toscano, gritó:

—Que le den mulé y que se cave su fosa.

«El niño» hizo como si la amonestara:

—Sólo el Rey negro de Tarsis, usando de su derecho, tiene el poder de condenarle a la sanción suprema…

Todos gritaron:

—¡Que le ahorquen antes de que termine todo!]

Cuando De Kerguelen llegó a la extremidad de la galería subterránea, topó con una bodega abovedada y espaciosa de forma casi rectangular, situada, no podía dudarlo, en el sótano de la residencia de Amary. Con el alma en un hilo, entró en ella sigilosamente. Los incondicionales del Comité, a unos metros de él, sobre su cabeza, les imaginaba armados y al acecho. Esperaba tropezar con Isvoschikov, atado con una cadena y aturdido por la tortura. La última foto que había visto de él era la publicada por la prensa aquella mañana; fotografía tomada por los secuestradores un día antes, y que le mostraba una vez más con los ojos espantados y abiertos, como sobresaltados por el horror del martirio que está padeciendo.

Durante una hora, sin sentirle la tierra, registró la bodega. Examinó los anaqueles medio podridos donde se apilaban las botellas, las alacenas empotradas de estanterías mohosas con tarros de mermelada, un voluminoso congelador, doce botellas vacías de gas butano, varías fresqueras y dos queseras colgadas del techo. Pero no halló ninguna huella o señal de Isvoschikov. Se le pusieron los cabellos de punta cuando le llegó el murmullo de la conversación de los tres secuaces de Amary en el salón. Le temblaba la barba, pero estaba decidido a continuar su registro: sacó el plano que había establecido del subsuelo, lo colocó sobre la mesa enmohecida, lo iluminó con su linterna y lo repasó una vez más: no figuraba en él ninguna habitación secreta. Se preguntaba si no habían matado ya al ministro tras la última foto enviada a la prensa. Palpó de nuevo las paredes buscando un túnel secreto. Volvió sobre sus pasos y entró en la segunda galería; dando diente con diente, avanzó por ella hasta llegar a la tinajera que figuraba en su mapa. La inspeccionó con meticulosidad, preguntándose si no iba a descubrir el cadáver de Isvoschikov en ella; observó que, como indicaba su plano, disponía de una segunda planta a la que se accedía por un boquete camuflado: subió a ella con dificultad dada la estrechez del paso, y se encontró en una gruta vacía en la que apenas cabía un hombre encogido.

Volvió al sótano, impaciente. Oyó las risas de Jacques Delpy encrespado. Si daba con él, le mataría sin piedad. Revisó de nuevo el local, desesperado; iba a irse cuando, de pronto, la puerta del congelador resplandeció a la luz de su linterna Se dijo que quizás el utensilio comunicaba con un foso. Abrió la puerta del congelador. Un largo alarido de espanto surgió, incontenible, de su garganta. Isvoschikov allí estaba, con los ojos abiertos, fija la vista en el infinito, inmóvil, congelado, muerto.

Permaneció un instante aterrado, paralizado por el pánico sin que las piernas quisieran responderle, como si estuviera hipnotizado por el cadáver «tan vivo» de Isvoschikov.

Oyó las carreras de los matones de Amary en el salón, sobre su cabeza. Sabía que bajarían en dos zancadas al primer piso, que atravesarían el despacho y la cocina, que descenderían de corrida por la escalera al garaje, y luego que entrarían en el sótano para prenderle y matarle sin otra forma de proceso.

Sin pensárselo dos veces, corrió por la segunda galería precipitadamente, hacia la tinajera. Se le fue la sangre a los talones, pero aun así tuvo la fuerza de empinarse por el boquete de un salto. Se acurrucó como un feto, escondiendo su cabeza en su regazo, como si no quisiera ver el terror que le acoquinaba. El badajo atropellado de su corazón zumbaba tan alto que temía que le oyeran sus perseguidores.

Sabía que Delpy, Hermés y Delacour descubrirían el congelador abierto y el plano que había dejado sobre la mesa con notas escritas de su puño y letra; tendrían con ello la prueba de que el visitante furtivo era él. Al cabo de un cuarto de hora de carreras entrecruzadas, oyó a lo lejos la voz de Delpy que le gritaba:

—De Kerguelen, sabemos que te has escondido en la galería. No podrás escapar: Mario Cirillo está de centinela a la entrada. Te aconsejamos que te rindas. Rápidamente. Si no te liquidaremos como a una rata.

Los pasos se acercaban a la tinajera.

De Kerguelen adivinó desde el primer momento las razones del secuestro de Isvoschikov. Amary quería hacer la demostración de que el terrorismo revolucionario no estaba subvencionado por la URSS, ni organizado bajo mano por Boris Ponomarev. Él probaría que comunistas convencidos, decididos a la destrucción de la sociedad capitalista, actúan con total autonomía, sin recibir la ayuda de Moscú y sin entrenarse en los terrenos militares del bloque soviético. Tras el Papa y tantos gobernantes occidentales, al fin un representante del Kremlin caía bajo las armas de los revolucionarios marxistas. Contaba con la repulsa de su acto por parte del gobierno ruso… al que contaba servir no obstante con su retorcida maniobra. Quizás incluso lograra que bombardearan los pozos de petróleo de Arabia Saudita. Pero no era hombre a asir la utopía por los cabellos, por eso aseguró a sus incondicionales: «Una guerra mundial sería la bienvenida para la causa de los trabajadores, como dijo Mao…, pero no podemos soñar. No hemos perdido el juicio».

El secuestro propiamente dicho había durado mucho menos de un día. Cuando Isvoschikov se despertó de su desvanecimiento, en el sótano de Meung, tres horas después de su rapto, ya estaba amordazado. Sintió un dolor intenso que le provocaba un garrote que le aprisionaba ferozmente los dedos pulgares de su pierna derecha y de su mano izquierda. Las dos extremidades estaban a su vez ligadas por una cuerda a su espalda. La fiebre y el martirio infernal de sus dedos le provocaban una sed ardiente; se percató de que tenía en la boca un regusto de sal, sus verdugos, adivinó, se la habían hecho tragar durante su desmayo.

Al cabo de una eternidad, apurando la copa del dolor, se presentó a él Amary con un alto vaso de estaño lleno de agua, una navaja, unas cuartillas y un bolígrafo. Sin decirle una palabra, le examinó sus dedos: eran ya como dos melocotones amoratados que fueran a reventar. Le dijo con urbanidad:

—Lleva horas gimiendo. Le oímos todos desde el salón. El garrote le está rajando los dedos. Comprendo que sea un dolor insoportable.

—Libéreme por favor.

—Debe de tener 40 de fiebre. Supongo que la calentura le provoca sed.

—Espantosa.

—Tendrá prisa por ver mejorar su situación.

—Haga algo, se lo suplico.

—Tengo todo el tiempo por delante. Con uno de mis camaradas probablemente iré a ver una película que echan en un cine cercano. ¿No le molestará que le deje solo durante tres horas?

—No puedo resistir ni un minuto más, ¡suélteme! Me voy a desmayar.

—La verdad, no lo creo. Esta clase de nudo en los dedos exacerba el dolor a cada instante que pasa como habrá podido comprobar. Irá a más, naturalmente, como un cáncer… pero podrá soportarlo.

—No lo resistiré. Haré lo que quiera.

—Mi buena voluntad, se la pruebo; ya ve, he venido a verle con un vaso de agua y una navaja para cortar su garrote. Pero antes de suprimir sus tormentos, quiero que escriba nueve cartas.

Isvoschikov, con su mano derecha (la izquierda seguía inmovilizada a su espalda), escribió las nueve cartas, respetando escrupulosamente los modelos que le propuso Amary. Cada una de las misivas llevaba la fecha de uno de los nueve miércoles siguientes. Mientras escribía la octava, Isvoschikov murmuró:

—¿Me va a matar? ¿Por eso me obliga a escribir cartas con fechas del futuro?

—No se distraiga. Escriba. Ya sólo le queda una y le libero.

Cuando firmó la novena, Amary, cumpliendo su palabra, le dio a beber el vaso de agua. Contenía unos gramos de arsénico. Luego, con la navaja, le cortó el yugo. La súbita liberación del lazo que atenazaba sus dedos, de rebote, provocó un dolor tan violento que se desmayó. No sufrió más. Nunca más.

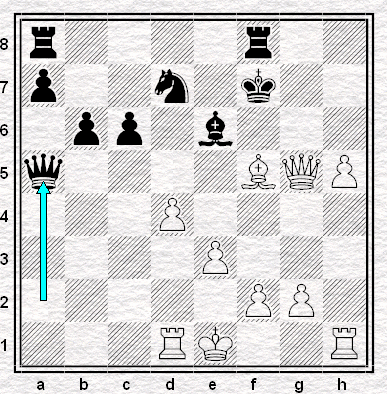

Tarsis remata la partida con un jaque: 24 …Da2-a5+. «Tras su Caballo, ahora caerá su Alfil. ¿Por qué no abandona? —se dice—. ¿Por qué gesticula de esta manera? ¿Se está volviendo loco?… ¿Está viviendo el calvario que yo sufrí tras el descarrilamiento?» Quisiera saborear la venganza, pero no lo consigue. Incluso, por momentos, contempla a Amary con ternura. ¿Dónde le ha visto ya? ¿En qué momento de su infancia se ha cruzado con él?

De Kerguelen, temblando en su covachuela, escuchó los pasos de sus tres acosadores, dirigiéndose hacia su escondite. Le amenazaban a gritos.

—Ríndete de una vez, hijo de puta. Te vamos a hacer papilla.

Desordenadamente, imaginó el refinamiento con que le podían obligar a mascar barro unos fanáticos que habían sido capaces de matar a Isvoschikov y de mantenerle congelado durante semanas para poderle fotografiar, como si aún estuviera en vida, con un periódico del día bajo la barbilla. Habían transformado al ministro soviético en un maniquí helado que, ya cadáver, una vez por semana, sacaban de la nevera, empolvaban y acicalaban para la representación… y ¿a él?… ¿cómo le vidriarían los ojos?

A De Kerguelen, cuando, a través del boquete, distinguió el resplandor de sus linternas, se le heló la sangre. Oía su respiración de fieras, como si estuvieran a unos centímetros de él. Estaban inspeccionando la tinajera con celo. Su corazón trepidaba con detonaciones ensordecedoras. Pensó que levantarían la cabeza, descubrirían el boquete, subirían a su escondrijo y como una jauría, a dentelladas, le triturarían. El pánico a De Kerguelen le hacía temblar sus carnes… y su imaginación…

En realidad, a sus perseguidores no se les ocurrió pensar que la tinajera tenía una covachuela escondida y pasaron de largo.

A Amary le queda menos de un minuto para realizar sus últimas jugadas. Si la manecilla grande de su reloj atraviesa las doce, señalando que ha sobrepasado el tiempo de dos horas y media de que dispone, habrá perdido la partida.

[«Los demás» han ocupado el tablero y gritan: —¡Que le maten! ¡No hay tiempo para más! ¡Que le quiten el pellejo!

«Teresa» hace un gesto obsceno, como si estuviera dándole el garrote con sus muslos desnudos a su Rey blanco y se ríe, excitada. «Mickey» trepa por la soga de la horca instalada en la azotea de la Torre negra, y cuando llega a lo alto se pone un caperuzón de verdugo y vocifera:

—¿Hasta cuándo vamos a esperar el castigo que merece? ¡Que haga el petate de una vez!

«El niño», ostensiblemente, lía un cigarrillo, sirve una copa de ron y dice:

—Son sus últimas voluntades antes de pasar a mejor vida.

«Los tres cóndores» revolotean felices sobre el Rey blanco y graznan:

—¡Que le maten, que le maten de una vez, que hinque el pico…!

«Doña Rosita» lleva una sotana de sacerdote que cubre su larga cola de serpiente; le declara:

—¿Quieres confesar antes de que te sirvan la viuda? No les diré a «los demás» tus pecados.

«El loco», su cómplice de siempre, su amigo más fiel, le traiciona. Escribe en un papel: «Es culpable, me torturaba en el váter». Con un hacha, se pone a talar la cabeza de sus peones frenético.

El rinoceronte «Mosquito» está muy impaciente y exclama:

—Que le ahorquen en la mitad del tablero, para que la humanidad se entere. Tiene que pagar con el pellejo.

Por fin todos rodean al Rey negro exigiéndole:

—De prisa… no queda ni un minuto… ¡Lea la sentencia… de muerte!

Todos señalan el reloj que avanza inexorable hacia las doce. Siente el deseo de romper en pedazos el reloj, de pegar un puñetazo sobre la mesa y de machacarlos a todos, desde el Rey negro hasta «el loco»… aunque luego «Él» en represalia…]

Muchos jugadores, entre los mejores, reaccionaron violentamente al perder: Nimzovitch, tras un mate de que fue víctima, orinó sobre el tablero; Fischer tomó el Rey de su adversario, tras una de las raras derrotas en Nueva York, y lo arrojó contra la pared; Capelo arrancó la planilla de su rival y la quemó. A nadie hubiera podido extrañar que Amary soportara mal la victoria de su contrincante. Pero sí sorprendió la violencia con que, tras su derrota, cogió el reloj de la mesa, lo levantó en el aire, y lo descargó contra el tablero repetidas veces… como si quisiera reventarlo…, golpeando el Rey negro furiosamente como si pretendiera romperle la crisma.

De Kerguelen logró escaparse de su covachuela y avisar a la policía. Concluía con ello un ciclo que le había llevado de la guerrilla urbana al arrepentimiento, de la tuberculosis a la venganza y del surrealismo a la delación. Cuando Amary y sus cómplices del Comité Communiste International fueron detenidos y encarcelados, pensó que ya era demasiado tarde para intentar suicidarse por tercera vez… procurándose solitariamente el deleite carnal.

Por favor especialísimo, el Ministerio de Justicia permitió a Tarsis visitar a Amary dos meses después de su triunfo. El guardián de la Cárcel de la Santé que le acompañó le advirtió:

—No le va a reconocer: ha engordado una barbaridad. Se pasa el día en la celda sin salir al paseo y hablándose constantemente, como si se representara todos los personajes de una función de cine.

Cuando Tarsis entró en la celda de su adversario, comprendió al fin dónde y cuándo le había conocido. Amary, obeso, se refugió detrás del váter, y le dijo con voz de falsete:

—«El niño» hará todo lo que pidas. Como en el Colegio de San Antón de Madrid.