[5]

El número de combinaciones posibles para realizar las diez primeras jugadas de una partida de ajedrez alcanza la cifra de

169 518 829 100 544 326 897 235 000 000

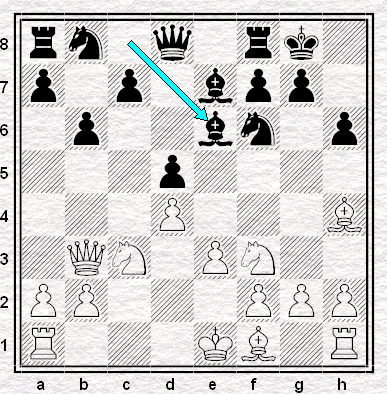

Pero a menudo un campeón de ajedrez, frente al tablero, debe analizar más de diez. El tiempo es, pues, precioso y la concentración fundamental. Toda distracción puede suponer una catástrofe irreparable. Y sin embargo, Tarsis y Amary, como si se desafiaran al ping-pong, ejecutan automáticamente (se diría que sin reflexión ninguna) cinco jugadas cada uno.

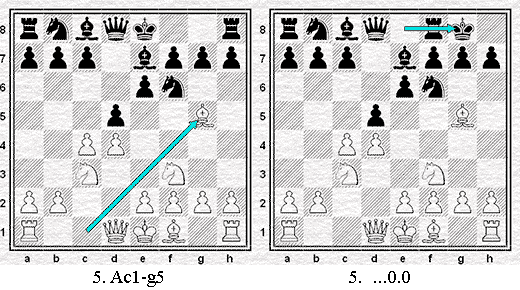

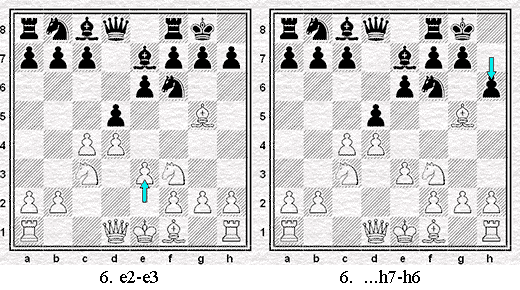

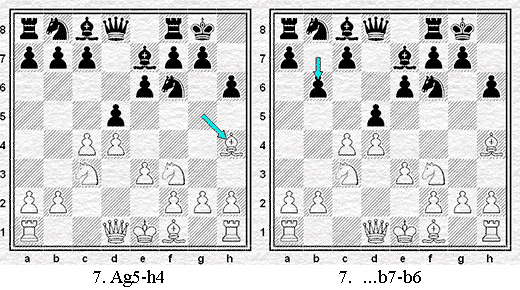

(Marc Amary:

4. Cg1-f3, 5. Ac1-g5, 6. e2-e3, 7. Ag5-h4, 8. c4xd5.

Y Elías Tarsis:

4. …Cg8-f6, 5. … 0-0, 6. …h7-h6, 7. …b7-b6 y 8. … e6xd5.)

O quizás para liquidar prestamente el primer acuerdo tácito que rubrican, al adoptar ambos la línea de la variante Tartakover del gambito de Dama rechazado, tan estudiada con ocasión del duelo Karpov-Kortchnoi.

Tarsis ha realizado con tal desdén su última jugada (8. … e6xd5) que el peón de su rival que ha tomado (que ha «comido» dirían los aficionados con un término caníbal tan significativo) lo lanza sobre la mesa, fuera del tablero, tumbándole. Amary, tras anotar la jugada parsimoniosamente, iza el peón abatido. Tarsis monta en cólera y de un violento manotazo arroja la pieza a la séptima fila de los espectadores.

Los árbitros contemplan el incidente patidifusos, tan lívidos si cabe como el propio campeón suizo. El reglamento no prevé esta situación: las piezas tomadas están fuera de juego. Los jueces pueden decidir como máximo que el gesto del agresor, por su vehemencia, podía perturbar la reflexión de su contrincante. Pero Tarsis por su parte argüiría entonces que su contendiente, al levantar el trebejo, le ha desconcertado. Los árbitros aborrecen estas situaciones embrolladas.

Los dos jugadores, mirándose fijamente, se observan inmóviles por primera vez desde que comenzó el campeonato. Tarsis parece que está rumiando, enfurecido, mientras que Amary no pierde su inexpresividad familiar. El duelo de miradas se diría que no va a terminar nunca. Tarsis se repite como lo ha hecho desde el comienzo del campeonato: «No tenía que haber jugado contra él. Debía haberle matado en cuanto recibí la carta de De Kerguelen. Pero si ahora me provoca le reviento aquí mismo». Los árbitros se levantan dispuestos a intervenir pero permanecen hieráticos, paralizados por la responsabilidad. Los espectadores asisten a la interminable y sorda batalla en silencio total, se podría oír el vuelo de una mosca.

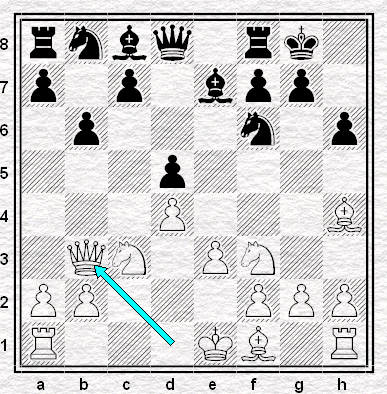

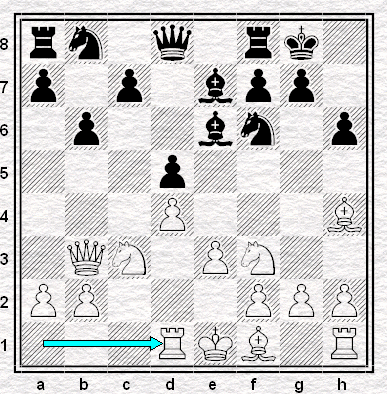

Al cabo de cincuenta y ocho segundos Amary agacha la cabeza, derrotado, y avanza su Dama sin pensar en las consecuencias a b3 (9. Dd1-b3).

El estupor de los comentaristas que analizan en una sala contigua es normal: ha cometido una imprecisión de principiante; se diría que hipnotizado por la jugada de su adversario (b7-b6), ataca un ala Dama negra que aún no se ha definido, dando por supuesto que el Alfil ocupará la casilla b7.

Amary va a registrar su jugada sobre la planilla cuando de pronto su mano se detiene: examina el tablero y descubre su falta… demasiado tarde. La tormenta interior que sufre un campeón tras un percance de este tipo fue narrada por el jugador estoniano Keres en estos términos:

—Siempre me digo «¿cómo he podido jugar tan mal? La sangre parece que me abandona —hay jugadores que por el contrario se diría que todos sus glóbulos rojos se dan cita en su frente y mejillas—. Procuro permanecer impertérrito y hago esfuerzos para no manifestar mi zozobra, mi desánimo y mis deseos de abandonar».

Amary se dirige lentísimamente a su sala de descanso y se encierra en ella. Quiere meditar su error a solas. R. M. Gudmundsson se aproxima a Tarsis y le dice:

—Maestro, sería preferible que en lo sucesivo no arroje los peones al público. La próxima vez mis colegas y yo nos veríamos obligados a amonestarle de forma oficial.

Tarsis, que está canturreando interiormente, condescendiente, hace un leve gesto afirmativo con la cabeza. Y sin embargo ha aceptado que el árbitro, violando sus propias reglas, se dirija a él durante su tiempo de reflexión.

El juez respira aliviado y Tarsis, ufano, se levanta de su silla; va a meditar su próximo lance en su saloncito como viene haciéndolo. El espectáculo que brinda la escena es insólito: una partida de ajedrez en que los dos jugadores están ausentes.

Amary, abatido, se instala en una de las butacas de su salón. Ha perdido su impasibilidad por culpa de un incidente que estima insignificante. Contadas veces en su vida le ha sucedido una cosa parecida. Sin poderlo evitar le viene a la memoria la imagen de Michelle Dubin entrando en su habitación. […En su dormitorio con la atmósfera cargada por el humazo de los toscanos verdes que no paraba de fumar «Doña Rosita», la serpiente.]

Vivía entonces, a pesar de haber sido titularízado ya como investigador del CNRS en la Residencia Universitaria Bures-Sud. Su empleo de tiempo, inalterable, fijaba que se acostaba a las cinco de la madrugada y se levantaba a las doce del día, tras siete horas de sueño [… y de disputas con «el Niño»]. Por las tardes acudía a su despacho del laboratorio de Física Teórica y Altas Energías. Su habitación en la residencia la consideraba tan sólo como un anexo de su despacho, con la única diferencia de que en aquella dormía. [Ésta no era la opinión, claro está, de «Mickey».]

La mujer de la limpieza encargada de su piso hubiera deseado que cambiara de horario para hacerle la cama y pasar el aspirador al cuarto antes de las doce. Era una mujer algo mayor que Amary, guapilla, y con un castizo acento parisiense; se llamaba Michelle Dubin. Todas las mañanas, a las once, gracias a su llave maestra, entraba en su habitación, «inocentemente», se dirigía a la ventana, descorría las cortinas de par en par y entonces «descubría», confundida y a veces hasta abochornada, que el ocupante de la habitación estaba aún en la cama dormido. Se disculpaba con una fórmula bien estudiada en la que lograba recapitular todas sus quejas:

—Discúlpeme… creí que no había nadie… es ya tan tarde… ya son casi las once y cuarto… y como a las doce y media nos vamos a comer… ¿Me entiende usted lo que le quiero decir?

La estratagema no engañaba a Amary pero conseguía lo que se proponía: despertarle e instarle a partir. Una mañana, harto de la treta, se incorporó de la cama al verla entrar en su aposento, y le dijo con firmeza pero sin levantar la voz:

—Todos los días me despierta usted con la misma artimaña. Le señalo que este trajín ha terminado definitivamente. Que no vuelva a repetirse. Ahora, márchese.

Al cabo de una semana Michelle Dubin llamó a su puerta. Eran la seis de la tarde y Amary estaba leyendo Institución cristiana de Calvino [con «Mickey» en su regazo].

—¿Me permite que entre?

—La habitación ya está hecha.

—Quiero hablarle… déjeme pasar, por favor.

Con decisión atravesó el dintel de la puerta.

—¿Puedo sentarme?

Sin esperar su respuesta se instaló sobre el borde de la cama. Amary palideció ligeramente, fue a la ventana y descorrió completamente las cortinas que impedían que pasara la luz.

—Siéntese, ahí tiene una silla… tengo que decirle algo importante.

Amary le obedeció y se acomodó en su asiento a bastante distancia de ella. Era demasiado tarde para echarla.

—Quiero que me ayude.

—¿Yo?

—Déjeme que le cuente: como sabe soy la limpiadora, la encargada de su piso. Pero también le hablo en nombre de tres compañeras. Las cuatro somos interinas… desde hace tres años… es decir, que no tenemos derecho ni a primas, ni a retiro, ni a los aumentos que reciben las empleadas «fijas»; además nos pueden poner de patitas en la calle el día que les dé la real gana.

—Yo me ocupo de Física.

Michelle o no le oyó o no quiso escucharle.

—Hace cerca de dos años que luchamos por nuestros derechos. No pedimos nada del otro jueves: sólo ser como las demás.

—Diríjase a la Administración.

—No… Todo depende de ellos.

—¿De quiénes?

—De los del sindicato que son unos chupacuotas sin entrañas.

—¿Qué tiene que ver el sindicato?

—Que el sindicato… ¿me entiende usted lo que le quiero decir?… está sólo por las «fijas». Y a las demás que nos parta un rayo. No nos dejan ni siquiera que tomemos el carnet. Total, hemos pensado que como la Administración y el sindicato nos están toreando, usted podría encargarse de nosotras.

—No soy la persona indicada.

—Mire mi situación: divorciada, con dos nenitas y mi madre a mi carga… porque de la pensión que tenía que pagarme mi marido, según el juez, todavía no he visto ni el forro… ni lo veré nunca. No me da para vivir con lo que gano aquí en la residencia. Cuando salgo limpio un par de oficinas. No puede imaginarse lo que es llegar por las noches y tener que besar a mis dos luceros a oscuras para que no se despierten. Hay noches que se me come la sangre. Si aquí nos pagaran como a las otras cuatro cincuenta más por hora, yo dejaba lo de las oficinas.

Michelle estaba tan emocionada que por poco se le saltaron las lágrimas; pero intuyó que a Amary su llanto le hubiera provocado un profundo malestar y quizás asco.

—¿Por qué se dirige a mí?

—Usted no es como los demás.

—No me conoce.

—El otro día cuando me riñó por lo de las cortinas me di cuenta de que… vamos… que…

—No la reñí.

—Quiero decir que vi que no es un mocoso como los demás… ¿me entiende usted lo que le quiero decir?

—Son mis colegas. Los hay mayores que yo.

—Usted no es como ellos, se ve a la legua. Tiene que ayudarnos.

Michelle había adivinado lo que ninguno de sus compañeros se hubiera atrevido a suponer: que Amary defendería la causa de las limpiadoras interinas. Éste, sin ninguna sensiblería (el drama doméstico de Madame Dubin le importaba un bledo), abordó el escollo como si se tratara de un problema de Física. Con su habitual orden, encaró su misión. Comenzó por comprar el código del trabajo, dos publicaciones sindicales y el reglamento de la Administración; los estudió con detenimiento. Luego repasó las proclamas del sindicato de la UNEF próximas en el cartel de anuncios de las del SNESSUP: las primeras defendían a los estudiantes, las segundas a sus colegas. Echó un vistazo a los manifiestos de las formaciones políticas que actuaban en la Universidad; todas lucían en sus denominaciones, a pesar de dirigirse a un auditorio por lo general universitario, las palabras «obrero», «trabajador» o «proletario», amén de los socorridos calificativos de «marxista», «socialista», «comunista» o «revolucionario»; por desgracia ninguna contemplaba el caso de las únicas jornaleras de aquel oasis de estudio. Todo para él era tan nuevo: no tenía ni idea de la cantidad de desaguisados que con tan buen estilo como justicia, se «denunciaban», «se exigía su inmediato fin» o «se juzgaban inadmisibles y degradantes». En las proclamas se condenaba con coraje a los «fascistas», a los «nazis» y a los «explotadores» que con tanto descoco pululaban en torno a la Facultad. El texto del Grupo Dimitrov le llamó la atención inmediatamente: por encima de la hoz y el martillo, inevitables, con que concluía, figuraba un slogan que al fin le parecía hacer eco al problema de las limpiadoras: «Por la revolución obrera». «Contra los sindicatos revisionistas parásitos de la clase obrera.»

No sin dificultad consiguió una entrevista con Pierre Corneille, un químico experimental de brillante historial académico, a la sazón Secretario General del Grupo Dimitrov. En la brevísima cita que le concedió (que tenía un perfume de audiencia), Amary pudo esbozarle muy por encima el caso. El líder por toda respuesta le dio una cita a Michelle y a él, para el día siguiente, en el local del grupo. Le exigió con cierta solemnidad la mayor discreción a causa, dijo, de la «histeria de la policía» que «pretende destruirnos». Amary salió de la convocatoria encantado: Corneille no era como podía temer tras la lectura de tantos pasquines, un cabecilla lírico y vacío, sino un dirigente responsable que tenía los pies sobre la tierra y que para mayor originalidad, no padecía de verborrea. Había captado, eso suponía, lo esencial del problema, que en cuatro palabras le había planteado y había propuesto la solución ideal: hablar con la víctima en presencia de su Comité.

Supo que Corneille era uno de los pensadores marxistas más respetados. Sus tribunas abiertas y sus artículos se los rifaban los periódicos más circunspectos del universo «libre», incluida la página «Op. Ed» del The New York Times. Si bien, claro está, no todo el mundo comulgaba con sus originalísimas ideas, los más loaban la finura de sus análisis y la profundidad de sus reflexiones.

El Grupo Dimitrov para sus locales disponía de un elegante chalé en las afueras de Fontenay aux Roses. El amplio salón de la planta baja estaba habilitado, para los trabajos teóricos del grupo, en clase presidida por dos retratos. El de la derecha, Amary, aunque no era nada ducho en temas políticos, lo reconoció en seguida: José Stalin. La foto de la izquierda no la logró identificar: el personaje, también con bigotes, parecía, si se le miraba con misericordia, un gerente de una empresa tenebrosa de Sicilia e inspiraba la misma confianza que un vendedor de coches de segunda mano. Los militantes, jóvenes en su mayoría, entre los que reconoció a varios investigadores del centro, estaban sentados en pupitres en actitud de alumnos del siglo pasado. Corneille disponía de una mesa izada en una tarima, bajo las dos fotografías, frente a sus reclutas.

Lo que más sorprendió a Amary fue el atuendo de todos: alpargatas de esparto y tela negra, pantalón de algodón azul oscuro y sahariana «mao» del mismo color abotonada hasta el cuello. Si no se miraban las cabezas, el recién llegado podía tener la impresión de encontrarse en plena Mongolia Interior. Todos lucían una chapa roja con estrellas amarillas a la altura del corazón, tan rutilante que, por un momento, Amary se imaginó que era un enorme rubí con luceros de oro incrustrados. En realidad era un emblema comunista. Corneille tenía dos.

Una vez encajonados Michelle y Amary en el único pupitre disponible de la última fila, Corneille anunció a su gente a quién había invitado «en calidad de observadores y testigos». «La obrera Michelle Dubin y el trabajador intelectual Marc Amary.» Luego, como si no existieran, informó a todos de las últimas actividades del grupo: con sirenas de barco portátiles y polvos de pica-pica, habían logrado «boicotear» una reunión revisionista organizada por los agentes del socio-imperialismo en defensa de Nicaragua. También habían conseguido, gracias a la estrategia programada de «entrismo» (Amary comprendió que querían hablar de infiltración), introducirse en el Sindicato del Libro de Seine-Saint-Denis a fin de desmantelarlo. La fruición de Corneille mientras narraba estas hazañas hubiera parecido a un espectador frívolo, rayana en el orgasmo. En realidad, Corneille sabía retenerse y ni siquiera se corría de gusto cuando citaba, llenándosele la boca de arrobo, la flor y nata de su maestro Stalin o las sentencias del camarada Enver Hoxha. El florilegio de estos dos próceres es tan variado y pertinente y sobre todo tan vasto que el orador disponía literalmente de un pozo sin fondo para beber en buenas fuentes. Gracias a su perspicacia, Michelle Dubin comprendió que el flamenco galán que compartía con Stalin la pared presidencial no era otro que el camarada Enver Hoxha: secretario general del Partido Comunista Albanés y humanista que se sacrifica por su pueblo desde 1945 asumiendo la carga de Jefe del Estado. Corneille tenía por este maestro una admiración sin límites. Para ser exactos, con las fronteras que traza el marxismo científico.

Amary iba asimilando la lección que con tanto garbo se le iba administrando. Corneille le revelaba las bases ideológicas de la revolución proletaria antes de abordar el tema de las empleadas de la limpieza. La tarea era exaltante… pero tan ardua: no sólo había que destruir al imperialismo yanqui y a sus tigres de papel de las multinacionales, sino que también había que aniquilar a los socio-fascistas de Moscú y sus mercenarios cubanos y vietnamitas. Los camaradas bebían las palabras de su rector con admirable atención, por no decir devoción.

En aquella época, para Amary, el matemático más renovador era (con Thom) Bouteville… el cual con los ojos abiertos como platos no perdía ripio de la arenga.

Amary se encontraba súbitamente confrontado a un universo prodigiosamente rico —a pesar de sus aspectos ideológicos absurdos— que le aparecía coherente… y que nunca había examinado. Precisamente las extravagancias del discurso demostraban la profundidad de esta visión del mundo, puesto que podía permitírselas sin quebrantar su rigor. Se propuso interesarse por el marxismo.

En un momento dado Corneille comenzó a hacer aspavientos como si sufriera un ataque de epilepsia. Los militantes le contemplaban aterrados, pero dado el respeto que con razón les inspiraba, nadie se atrevió a acercarse a él para socorrerle. Cuando al cabo de dos largos minutos desaparecieron de la faz del líder las carantoñas y de su cuerpo el estremecimiento, se secó el hilo de baba que le colgaba de la comisura de los labios y tranquilizó a sus huestes:

—No ha sido nada grave. He tenido una tentación pequeño-burguesa. He pensado en el Antidühring de Engels y he podido conjurarla.

«Al fin y al cabo —pensaron sus leales aliviados—, Corneille es un hombre como los demás.» Se confundían. Para activar el ardor de la célula pidió una ovación para los camaradas que habían desarticulado la manifestación revisionista en favor de las treinta y cinco horas. Los vigilantes nocturnos de la vecindad comenzaron a escamarse. La sonora y vibrante ovación el tribuno la detuvo en seco, como un director de orquesta, con un gesto de su dedo índice. Luego vitorearon al camarada albanés con una frase que evidenciaba la falta de fecundidad poética del grupo:

¡En-ver-Hox-ha!

¡En-ver-Hox-ha!

Otro ademán del jefe interrumpió de cuajo el verso tras el apellido. Luego pidió a Michelle y a Amary que se instalaran a su vera, sobre dos taburetes. A los dos, por razones muy diferentes, la catilinaria de Corneille les había seducido y en cierta manera ellos también imaginaban los-días-de-mañana-triunfantes y si no rojos por lo menos de color rosa para el pleito de las empleadas.

—Camarada Dubin, expón tu caso.

Michelle contó como lo había hecho en presencia de Amary la tremenda injusticia que sufrían las limpiadoras interinas. Logró expresarse con una emoción tan sentida que unas lágrimas, esta vez, aparecieron en sus ojos.

Corneille la escuchó resoplando como una locomotora cuesta arriba, con la cabeza gacha entre sus manos, hasta que inesperadamente la interrumpió:

—¿Quieres ganar cero, coma, cero, cero, cero, cero cinco céntimos más por hora?

—No son cero, coma, cero, cero, cero, cero, cero cinco céntimos más por hora sino cuatro francos cincuenta… y el derecho al retiro, al seguro social…

Corneille se levantó hecho un basilisco, babeando de furor; con un dedo acusador, a unos centímetros del pecho de Michelle, le aulló:

—Tan sólo eres una víbora infecta al servicio del capitalismo asesino.

Hizo una larga pausa, felizmente; Amary temía que la derrengara a palos. Y Corneille, protegido como estaba por sus incondicionales, era muy capaz de hacerlo. Recobró sus espíritus, y ya con más sosiego, pero no con menos irritación, le leyó la cartilla, pero siempre echando sapos y culebras por la boca:

—Traicionas a tu clase. Te prostituyes por un miserable aumento de la calderilla de tu paga. En vez de hacer la revolución como es tu imperioso deber de proletaria, entras en las letrinas de las reivindicaciones mezquinas. ¡Basta!, sepulcro blanqueado al servicio de los grandes monopolios. Babosa cínica que quería engañar al Grupo Dimitrov. ¿Quién te envía? ¿Qué policía burguesa se esconde detrás de tu melodrama bien aprendido? ¡Hiena y perjura, maquiavélico cuervo capaz de todas las cobardías y vilezas! ¡Parásita de la clase obrera…!

El destino también dispone de vías impenetrables: estos maitines condujeron a Amary al «ingreso en la política» como otros, mudando de estado, toman el hábito religioso. Michelle, aureolada de su prestigio de «disidenta» del Grupo Dimitrov (formación que figuraba en primera linea de la lista negra de los sindicatos… y en la que había permanecido un par de horas) entró, y por la puerta grande, en su sección sindical, consiguiendo con ello la «calderilla» que necesitaba para cenar con sus niñas todas las noches.

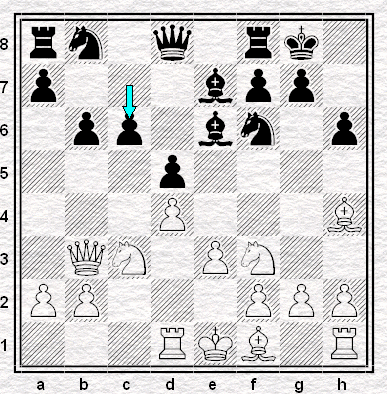

Incluso cuando pierde, Tarsis juega armoniosamente, como si reprodujera los caminos de la creación y del Génesis. Mirándolo bien, los reproduce. Ahora se apodera de la iniciativa estañando el error de Amary. Su Alfil esperado en el refugio c8 salta a e6 oteando la Dama blanca vagabunda y amenazándola. Subrayando de rojo el traspié, ampliándolo, pudriendo de esta manera la posición de su rival.

Tarsis está persuadido de que Amary ha secuestrado al ministro soviético Igor Isvoschikov. Felizmente no comunica a nadie sus dudas, se pensaría que su monomanía le conduce al delirio de interpretación. Además no son dudas.

Su razonamiento lo centra en la «increíble» derrota de su contrincante en la cuarta partida. Lo que para los comentadores fue un gazapo o un descuido que condujo las blancas al abandono, para él fue un regalo deliberado. Amary quería perder, «tenía que perder» para justificar los dos aplazamientos que inmediatamente solicitó… y que le dieron una semana de libertad, que empleó para suprimírsela al mandamás ruso. La peripecia siguió, según él, esta trama: a las siete y media de la noche Amary detiene el reloj y rubrica su derrota; a las ocho con sus esbirros llega a su residencia de Meung-sur-Loire. Horas después, Isvoschikov desaparece: la policía aún no ha podido precisar en qué momento durante su sueño se produjo el rapto. Amary va a disponer de una semana hasta la quinta partida para atar todos los cabos. Incluidos los que inmovilizarán al ministro. Ni siquiera tuvo que defender su tesis del aplazamiento. Los listillos, los «tontos útiles» de que hablaba Lenin, se encargaron de ello, como por ejemplo, el maestro yugoslavo Pantelic, que declaró a la agencia UPI:

—Una derrota tan contundente traumatiza siempre. Amary ha solicitado dos aplazamientos para «reconsiderar» su sistema de aperturas que tan rudo golpe ha sufrido. (A los ajedrecistas, como a ciertos ensayistas, les gusta anteponer un «re», no precisamente musical, a cualquier verbo que iría mejor a pelo.)

Tarsis está dispuesto a demostrar, a quien sea y donde sea, que Amary no ha cambiado una coma a su programa de aperturas.

Tarsis se ha olido cada fallo de Amary. En efecto, no sólo su palidez se incrementa tras cada uno de sus contados errores sino que su olor cambia súbitamente para adquirir un tufo de geranio marchito. Sin embargo, después de la «incorrección» de la cuarta partida, ni su color, ni su olor se alteraron.

Amary se presentó una semana después, para jugar la quinta partida con un aire victorioso. No menos triunfante porque sólo lo notara Tarsis. Éste además se imagina el proceso popular a que ha sido sometido el jerarca soviético como si lo hubiera contemplado en la primera fila de butacas: Amary arrogándose los títulos de juez, de legislador y de verdugo presidiendo la farsa; representando al poder judicial en su función de magistrado intransigente, dictando la ley como todo un parlamento que decidiera de las torturas y de los castigos a infligir al reo, y por fin, como brazo represivo del ejecutivo martirizando al detenido.

Las acusaciones de Tarsis nadie las hubiera tomado en serio si las hubiera hecho públicas, como ningún ajedrecista dio crédito a las que contra el propio Elías Tarsis vertió un semanario británico. Se achacaba al jugador un pasado de proxeneta en Barcelona. Naturalmente nadie se rebajó a hacerle la menor pregunta sobre tan ridículo cargo. Una acusación tan estrambótica, únicamente Tarsis hubiera podido autentificarla. Cosa que hubiera hecho sin ruborizarse.

Su cambio de casaca se fraguó en la madrugada de un jueves en el Principal Palacio. El destino se sirvió de la doble vida de su compañero Antoni Puig. Éste abandonaba algunas noches a su amigo para cenar con los padres de la prometida. Tanto la quería que se compró un diccionario de rimas para componerle unos versos inspirados en El Tren Expreso de don Ramón de Campoamor, que hubieran sorprendido a los que sólo le conocían como hincha incondicional de la putería barcelonesa. Y ni siquiera… el patrón del taller ya había sentenciado: «A cada cerdo le llega su San Martín».

Aquella noche, Tarsis, solo sin su compañero de fatigas, abandonado a su suerte, se topó con ella en «las golfas». En el Principal Palacio exhibían —no se puede decir de ninguna manera, en este caso, que «echaban»— una película «de» Esther Williams, que embelesaba a uno de los públicos más difíciles del Occidente cristiano. Aquella damisela maciza emergiendo del agua, virginal y llenita, era el compendio de todos los encantos imaginables. Y también inimaginables para aquellos putas y proxenetas a los que no les faltaban fuentes de inspiración. Frente a la sordidez de sus existencias, el esplendor de la aventura romántica; frente a la mugre de sus prostíbulos, el charol del cielo californiano; frente a sus reservados cochambrosos, un decorado como una tacita de plata; frente a la mala uva de los clientes, la prometedora sonrisa de la sirena; frente al pecado y al vicio, la virtud lavada y perfumada de la estrella de Hollywood. Y además no era flaca… era una generación que había asimilado el precepto impuesto por la publicidad del Chocolate Matías López: más vale ser gordo, rico, campechano, hermoso y sonriente, que flaco, pobre, sombrío, feo y amargado («después» y «antes» de comer el famoso chocolate). Por si fuera poco, la historia del film nada tenía que ver con las del homónimo de la diva, Tennessee, que aquel público de estetas hubieran tachado de morboso.

Cuando Tarsis entró en el local, la película ya había comenzado en medio de un silencio religioso: el barítono colombiano Carlos Ramírez, graciosamente amorcillado dentro de un traje de luces, le cantaba a la bella Esther un himno al amor; con audacia evocaba la lindeza de su muñequita (que apenas le sacaba un par de cuartas de altura), su boca de rubí, sus cabellos de oro y sus dientes de perla. Aquellos versos tan vibrantes nada tenían que ver con los de otro tocayo de la moza, Carlos William, y quizás por ello embelesaban a todos.

A Tarsis el que la romanza no le hiciera ni fu ni fa le causaba un sentimiento de frustración. Con razón.

A la pesca de una pajillera, Tarsis, en la oscuridad, dio un repaso al local. Las más mañosas y fogueadas con semejante diosa sobre la pantalla estaban tomadas de asalto. Por fin se instaló junto a un bulto, que en la penumbra identificó como una cabellera femenina y rubia, le tendió un duro y desabrochó los botones de su bragueta.

Eran tiempos en que el arte de vivir se practicaba con primor incluso en la entrepierna: Tarsis nunca se explicó la razón del desafortunado invento de las cremalleras de abajo a arriba que en el mejor de los casos arrancan los pelos indisciplinados del distraído. Sólo tenía quince pesetas, pero gracias a su poder de concentración, podía prolongar el nirvana hasta media película, siempre y cuando lograra durante el trajín, figurarse inmergido por la noche en una piscina helada del Polo Norte.

La señorita que estaba a su derecha, si Tarsis se hubiera fijado mejor (pero ¿qué importancia?), estaba sentada de espaldas al escenario, en cuclillas sobre el asiento, y leía, gracias al resplandor que le llegaba desde la pantalla, un libro, «Guerra con las salamandras». No era ni mucho menos ninguna consoladora, sino una jovencita de diecisiete años nacida en Sitges: Nuria Roig. Tan embebida estaba con su novela, que por cierto ya había leído dieciocho veces, que ni se enteró del concordato que tácitamente le proponía su vecino. Éste terminó por vislumbrarla. Dada la posición de la joven, se miraron de hito en hito… y Tarsis, inesperadamente, aceptó permanecer en su sitio sin que su adlátere le reconfortara. Pero no le dirigió la palabra.

Cuando terminó la película, salieron juntos del cine, o, para ser más precisos, caminaron, en total mutismo, Ramblas arriba, Elías Tarsis precediendo a Nuria un par de pasos. Al llegar a la Plaza de Toros, Tarsis se sentó en el suelo contra la pared y ella se acurrucó a su lado. Silenciosamente permanecieron juntos sin cambiar de postura durante más de media hora. Fue al cabo de este período cuando Nuria plantó su linda cabecita frente a la de Tarsis y no le dijo «te quiero» como una enamorada normal sino como en las canciones o en las plegarias:

—«Te amo.»

Durante los dos meses que siguieron a aquella madrugada, Nuria y Elías vivieron como dos cachorros acorralados, dispuestos a huir al primer zumbido sospechoso.

Nuria se había fugado de la casa de sus padres cuando se percató de que se habían transformado en «salamandras», tras robarles 28.000 pesetas. Tarsis calculó que era la suma que él hubiera ganado trabajando durante cuatro años en el taller como obrador.

Tarsis sentía un extraño cariño por Nuria. Eso creía él. Nunca hubiera reconocido que la quería. A lo mejor no sabía ni lo que esto representaba. No podía pasar ni un minuto sin ella, le gustaba contemplar sus ojos milímetro a milímetro, fisgar dentro de su boca, tocar sus labios, manosear sus cabellos, alisar sus pestañas, encerrar sus muñecas entre su índice y su pulgar, lamer su saliva o acariciar sus rodillas blancas, tan redonditas, tan lisas.

Nuria, como temía que la reconocieran, se tiñó el pelo de negro y se vistió de mujer. Elías se compró un traje azul marino y una corbata de rayas y se dejó un bigote impresionante. Cambiaban de hotel todas las semanas. Se hacían pasar por recién casados gracias a un certificado que les consiguió por mil pesetas un limpiabotas del Hotel Imperio. Las falsas tarjetas de identidad les costaron dos mil pesetas cada una.

El tiempo que no pasaban en la cama, Tarsis lo consumía en celos. Que le consumían. Sufría con un dolor desconocido que le hacía tiritar de pies a cabeza.

Nuria añoraba aquellos primeros días que pasaron encerrados en la habitación hasta que descubrieron que el ramo de flores que les había regalado la dirección del hotel por «recién casados» estaba marchito. Y no porque aquellos días (¿pero cuántos fueron?) revoloteaban en el firmamento, planeaban en burbujas de espuma o se sumergían el uno en el otro como si las olas les transportaran, sino porque sabía que ya cada vez que salían, al volver al hotel, Elías fuera de quicio, como enloquecido, iba a reñirla a gritos y a menudo a abofetearla con una expresión de tanta inquina como dolor. Si alguien les hubiera seguido no hubiera podido adivinar la secreta tensión; Elías, hasta el último momento, parecía feliz. Pero en cuanto cerraba la puerta de la habitación, el estampido estallaba.

—Has pasado más de una hora en el café mirando al tipo de las gafas. ¡Y yo en medio! Tuviste el descaro en un momento dado de volverte a él y sonreírle. Te he visto. No lo puedes negar. ¿Te crees que no observé lo que hiciste con la falda?…

Nuria sabía que no podía defenderse sin agravar su caso. Tarsis terminaba por tumbarla en el suelo, ponerse a caballo sobre su pecho e inmovilizarla con las rodillas al tiempo que le exigía que reconociera sus culpas como si sólo esta frase pudiera impedirle morir de desazón. Cuando, embriagada por la pena más que por el sufrimiento, Nuria, desconsolada y sin saber qué responder, lloraba a lágrima viva, comprobando el terrible tormento que causaba al hombre que con tanta madurez quería, Tarsis reducido, lloraba también como un niño, entraba en ella, le lamía las lágrimas y la consolaba con infinita ternura.

—Eres mi lobito.

—No lo volveré a hacer. Ya nunca te volveré a pegar.

Pero Nuria, al día siguiente, tenía que contarle una y mil veces cuál había sido su vida en Sitges antes de conocerle. Acechaba la prueba que demostrara su imposibilidad de quererle, y para ello buceaba en el pasado. Hubo de narrarle con todo detalle (pero nunca eran suficientes) la escena, ardiente de amenazas para él, en que su primo de quince años la besó en la mejilla mientras leían bajo la mesa del comedor una novela de Julio Verne. Aquel gesto casi olvidado y que había sucedido hacía dos veranos, hubo de fragmentarlo en mil y un episodios, todos significativos. Tuvo que relatárselo en cámara lenta segundo a segundo: ¿cómo? ¿cuándo? ¿cuántas veces? ¿cómo puso la mano? ¿dónde estaban sus rodillas? ¿con qué te rozaba? ¿cómo te tocó con los labios? ¿qué sentiste?… Todo su pasado era una oscura y viscosa intriga carnal desconocida y voluntariamente disfrazada por ella de inocencia para engañarle. Todos los hombres a los que había visto o conocido, con los que había conversado o discutido, viejos o jóvenes, extraños o familiares le habían traicionado mil veces con ella de la manera más repugnante y viciosa.

Cuando acometía el capítulo de su presencia en el Principal Palacio, su furor y su violencia se desataban. Y ella, que tenía la impresión de quererle más que a su propia sangre o a su propia vida, le explicaba que había caído en aquel cine porque no sabía adonde ir, ya que en los hoteles no le alquilaban una habitación.

—Querías hacer una paja al primero que se te hubiera puesto delante.

—Entonces no sabía ni lo que era.

—Mentirosa. Cínica.

—Eres tú el que me lo has enseñado todo.

Tarsis, arrebatado, y como ahogándose por el dolor le gritaba:

—Di que eres mía, mi propiedad.

—Ya lo sabes. Te quiero tanto.

—Y porque me dijiste a bocajarro, a mí, un desconocido, «te amo».

Los celos de sí mismo eran los más escabrosos e irremediables: las pruebas no había que buscarlas.

—Me parecía que te quería ya… estaba tan sola, tan desesperada. La frase me salió así.

—Hubieras salido con cualquiera, con Perico el de los Palotes.

—Ya te quería, pero no como ahora.

—Mientes: di la verdad, querías cazar a quien fuere.

—Te seguí sólo a ti… Te quiero tanto… No me hagas sufrir.

—Me traicionarás como ya me traicionaste el primer día.

La traición le cercaba por todas partes, múltiple pero personal. Tanto más gigantesca y amenazante, cuanto menos podía definirla.

La besaba largamente, temblando, temiendo no poder saciarse de su lengua, de su paladar, de sus dientes, que recorría con su propia lengua entre escalofríos. Continuamente quería palparla, sentir sobre su mano su piel, como si fuera la última vez.

En la calle, de pronto la detenía, incapaz de dominarse, la metía en un portal, la desgarraba las bragas y frotaba su vientre contra el de ella como si nunca lo hubiera hecho. O bien en plenas Ramblas, súbitamente, como si ardiera, la miraba y la empujaba hasta entrar con ella en un puesto de flores desocupado. Nuria protestaba: «No; hay mucha gente, nos van a ver».

—Cógelo con tu mano.

Y Nuria tenía que obedecer.

—Dime que me quieres… ¡No lo sueltes!

—Te quiero, ¡claro que te quiero!

—Mejor dicho.

—Calla, no chilles, nos van a oír, la gente está pasando al lado.

—Te he dicho que me digas que me quieres.

—Ya lo sabes.

—Mejor dicho, dilo de verdad.

—Te quiero.

—Así no; dilo mejor o te abro la cabeza.

Y parecía tan vencido por la inquietud, tan necesitado de recibir aquella declaración que sólo podía venir de su boca que Nuria, conmovida, con los ojos bañados en lágrimas, le quería más que nunca como si le descubriera al borde de un precipicio.

Se besaban de nuevo, pero si al terminar Nuria le susurraba:

—Te quiero locamente.

De nuevo Tarsis se enfadaba y le gritaba:

—No digas cochinadas; ¡pendeja!

—Pero si es la verdad.

Tarsis pensaba que todos le habían traicionado. Y para comenzar, la muerte, llevándose a su padre. Y aun sin tener razón, la tenía. Contemplaba a Nuria, de pronto, como al borde del abismo, convencido que aquel ser tan frágil, tan blanco, tan dulce, del que ya no sabría prescindir por más esfuerzos que hiciera, iba a venderle un día con alevosía… si ya no lo había hecho.

Amary reflexiona durante veintiún minutos y aún podría pasar muchos más meditando, no sabe qué hacer: quizá sería mejor reconocer su error y retroceder la dama (Dc2). Pero tras el incidente del peón arrojado al público por su rival, sería el colmo de la humillación. Por ello, como si no hubiera sucedido nada, presiona el centro con la torre (10. Tad1), diciéndose que la mejor defensa es el ataque. Seguramente se repite: «Tantas veces en mi vida, cuando parecía que las circunstancias me eran hostiles, he terminado por vencer». Confía en su visión científica.

Si Amary hubiera nacido en pleno Siglo de Oro en Salamanca, y para mayores desgracias hubiera sido ateo o agnóstico, sólo la fe de los iluminados le hubiera llevado a abrazar el cristianismo. Los argumentos escolásticos no le hubieran impresionado, pero sí las razones de aquellos hombres y mujeres que, capitaneados por la sublime María Cazalla, recorríain Castilla perseguidos por la Inquisición. No le hubiera disuadido el que copularan con asnos coronados con espinas, antes de arrepentirse y rezar. Pero la proposición de que Jesús había venido para redimirnos por nuestros pecados y que, por tanto, había que ofender a Dios de la manera más bestial para permitir que se realizara plenamente el divino sacrificio, le hubiera atraído hasta transformarle en cristiano.

Amary no perteneció al Grupo Dimitrov, ni jamás poseyó el carné de la organización, tan sólo fue «simpatizante». Término que tan difícilmente caracteriza al campeón. Fue aceptado por la formación; aunque nunca se exigiera de él que adoptara el uniforme de la secta, su timidez hubiera supuesto una barrera infranqueable para disfrazarse de obrero oriental. Lo curioso es que esta imposibilidad no escamara a los feligreses. Aquel grupo que se regocijaba destrozando huelgas o desarticulando movimientos revolucionarios «revisionistas», y se alimentaba de arroz blanco para asemejarse a los héroes de la larga marcha, permitiéndose tan sólo una vez por semana «un banquete» en la cantina de la Ciudad Universitaria, aquel grupo tan perfectamente identificado con su ideal marxista leninista ejercía sobre Amary una fascinación ferviente. Y también quizá morbosa.

Se dio a leer libros marxistas con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la Física. Se enfrascó tanto en la lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, el poco dormir y el mucho leer hubiera podido secarle el cerebro o hacerle perder el juicio como al Ingenioso Hidalgo de la Mancha. Su cerebro, lejos de secarse con estas lecturas, maduraba, florecía y granaba. Eso creía él.

La primera frase del Manifiesto del Partido Comunista («Un espectro arrasa a Europa…»), colmó su agresividad latente y hasta una cierta querencia suya que le inclinaba al suicidio. Sin embargo, el fascículo le defraudó por considerarlo, ¡oh paradoja!, «inútilmente agresivo». Le irritó la peregrina idea del autor de que la ambición de los burgueses se centra en «disponer» de las mujeres y de los hijos de los proletarios. Tuvo la, para él, repugnante sospecha de que Marx era un obseso sexual [«el Niño» por el contrario, se relamió de gusto].

Pero la lectura de El capital le entusiasmó; mientras leía tan admirables como decisivas páginas tenía un sentimiento de plenitud, y al mismo tiempo de aflicción al comprender que cada página leída le acercaba inexorablemente al fin del libro y de la fruición intelectual tan intensa que cada frase le proporcionaba; aquel monumento de inteligencia era, por lo menos, una contribución única y terminante al desarrollo de la ciencia y de la humanidad. El que se leyera, naturalmente, de punta a rabo los cuatro volúmenes del tratado sólo podía sorprender (amén de a los dirigentes o militantes de los partidos comunistas) a aquellos que ignoraban que al ser premiado a los catorce años con un diccionario en dos tomos, comentó:

—Lo leeré.

(Y así lo hizo.)

Siempre se ha dicho que el Grupo Dimitrov se desmoronó a causa del affaire Riboud. Corneille asegura, por su parte, que Amary lo abatió utilizando las tácticas de «entrismo» que con tanta fortuna empleara la formación frente a sus concurrentes.

A la joven catedrática de inglés Jacqueline Riboud, su edificante historial académico la había conducido de Khágne a la Sorbonne, descolgando de pasada el número uno de la «agregación»… a nadie podía sorprender, por tanto, que su generosidad la llevara a militar en el grupo. Lo imprevisible fue que, de pronto, quisiera abandonarlo.

El día en que Jacqueline anunció su decisión, lo había preludiado un presagio de mal agüero. Amary, que hasta aquel momento no se había permitido el menor comentario, tras una larga perorata de Corneille, se levantó y declaró con audacia e inconsciencia (llevaba sólo dos semanas en el grupo… y como simpatizante):

—Y ¿por qué no se pasa directamente, desde ahora mismo, a la lucha armada, al terrorismo?

Corneille, lívido, se dijo: «¿Cómo se atreve a enmendarme la plana este novato?». En realidad, el estupor le paralizó la mente. Para mayor confusión tres militantes aplaudieron. Corneille, al fin, recobrando sus espíritus, optó por rebatir la insensata disgregación… con ironía, un arma que no solía utilizar. Y hacía bien.

—Ya veo la frívola prisa burguesa de aquellos que, no siendo del Grupo Dimitrov, empingorotados en su calidad de simpatizantes, efectúan el análisis más superficial y precipitado, sobre un tema que ya hemos analizado con profundidad y para el que ya hemos dado las soluciones pertinentes. Aquí no estamos en el teatro: sólo aplaudimos a los camareros.

Las palabras subrayadas, Corneille las apoyó con sorna, y si no se hubiera controlado, con gargajos. Esperaba que así los tres revoltosos que habían vitoreado al perturbador como si estuvieran en la zarzuela volvieran al redil. Pero no cabía duda de que la grieta que provocó el incidente en la perfecta disciplina democrática de la organización había dado alas a Jacqueline. Y voz.

Más tarde se supo que Jacqueline había coqueteado de manera «vergonzosa» con Jaime Bellon, un conocido revisionista miembro del PCE: con ocasión de pegar sus respectivas proclamas en un tablón de anuncios de la Facultad de Derecho, habían coincidido y discutido con menos animosidad de la que hubiera sido deseable e incluso necesaria. Con tan poca, por cierto, que continuaron el debate sobre una cama, turca por más señas.

Corneille era amigo de que las controversias con revisionistas se zanjaran a puñetazos. Siempre que él no estuviera presente. En el grupo se recordaba siempre con deleite un hecho de armas legendario: la diminuta (por la talla) camarada Perlini había concluido el altercado con un gigantesco trotskista con un despectivo «No me molestaré en abofetearte». Para catequizar a sus fieles, Corneille había narrado la conducta ejemplar de los camaradas japoneses del grupo estalinista Beiheren; durante un seminario «de reflexión» que organizaron en un bonito chalé al pie del Fuji Yama, sorprendieron espantados a una pareja de militantes besándose. Tras un brevísimo proceso revolucionario en el que, para más inri, los tórtolos reconocieron que se amaban desde la víspera, fueron condenados a dejarse morir en la nieve; acto que realizaron con estoicismo revolucionario. Corneille, en aquella rememoración, comentó de forma por cierto premonitoria: «Aquí los hubiéramos liquidado a escobazos».

Jacqueline Riboud se levantó, pero, a pesar de su experiencia magistral que le autorizaba dirigirse con soltura a los auditorios más difíciles, balbuceó:

—… Mira… pues… la verdad… es que yo me marcho… os voy a dejar… no es que el grupo me parezca mal… pero… ¿cómo decirlo?… ya no me va… Que me voy. Vaya.

Inmediatamente, Corneille captó el peligro. Del grupo no se podía entrar y salir como de un autobús. Pidió a Jacqueline, con buenas maneras, disimulando su emoción intensa, que le acompañara a la biblioteca para discutir del tema con calma y sin testigos. Sin embargo, Christophe de Kerguelen, su hombre de confianza (el tesorero de la organización), siguió a la pareja obedeciendo así a un gesto conminatorio de su patrón.

Prestamente De Kerguelen y Corneille arrastraron a Jacqueline hasta la bodega, la ataron con una soga, le cerraron los labios con esparadrapos, y por si acaso por encima la amordazaron. Sólo podía así pedir socorro en morse. Si hubiera sido contorsionista.

Tras el cumplimiento del deber, subieron al salón y se encontraron con el grupo en plena efervescencia. Muda, por descontado. Aquella miserable espantada de la anglicista, calculaba Corneille, podía dar al traste a años de disciplinado trabajo que a punto estaban de conseguir sus fines revolucionarios. Gracias a su conocimiento de la «psicología de las masas» dibujó un quite genial. Tomando el toro por los cuernos, contó con detalle la hombrada que habían realizado; habían desarmado e inmovilizado a la disidenta. Sin novedad en el frente.

Y las masas fueron galvanizadas como previsto. Todos, hasta los más tibios, aplaudieron el espíritu revolucionario y el arrojo de su paladín. Tal fue el entusiasmo, que posiblemente ni siquiera hubiera podido superarse si hubiera anunciado que la había devorado a mordiscos. Corneille informó:

—Antes de liberarla (si es que podemos liberarla un día), tenemos que saber con quién ha hablado, a quién ha distribuido nuestros planes, con qué policías está en relación… y sobre todo tiene que asegurarnos, y convencernos de que nunca nos traicionará. La vida de los militantes está en juego. Y yo estoy dispuesto a todo para proteger al grupo.

De Kerguelen tendió ostensiblemente a Corneille un revólver que éste guardó en el bolsillo de su pantalón. ¡El grupo vivía instantes tan vibrantes! Participaban al fin por carta de menos en los días que transformaron al mundo y en el fusilamiento de la familia zarista. Intuían que se preparaba un crimen que iba a cimentarlos, a ligarlos definitivamente para que así un día todos unidos (salvo los reaccionarios, que serían eliminados sin piedad), construyeran el porvenir más radiante para la Humanidad. Amary también parecía arrastrado por la euforia ambiente y confusamente sentía que colaboraba, aunque sólo fuera como espectador, a escribir una página de la Historia. Con mayúscula, la que va con minúscula está sumida en su letrina.

Leo Souness, con la boca seca por la exaltación, recalcó que había que hacerla cantar cuanto antes. Acto seguido, cogió la escoba que estaba en el rincón.

Durante cerca de una semana, Jacqueline fue martirizada como merecía. Eso pensaba ella. No digamos los demás. ¿Qué podía confesar? A nadie había revelado «los planes secretos» de la organización. Ni siquiera a Bellon. La apalearon, la dieron puñetazos, la escupieron… Por turnos, para impedirla dormir, la obligaron a recitar textos de Enver Hoxha o bien, sin saña, la doblaron a palos. Leo Souness, con espíritu más revolucionario que sus camaradas, le metió la escoba por el trasero al tiempo que le exigía que cantara la Internacional. Una evidencia emergía sin embargo: no podrían liberarla nunca, terminaría por denunciarles… sobre todo tras el repaso de la teoría a que se la sometía.

Cuando apareció la policía y detuvo a todos (salvo a Amary, que se refugió bajo la leña de la caldera de la calefacción), el inspector no sabía qué pensar del cuadro: en su miopía represiva, juzgó que aquellos señoritos gamberros estaban jugando a Sodoma y Gomorra, siguiendo los consejos del Divino Marqués. Jacqueline no se dignó informarle. Era una mujer de principios.

En realidad, tras el apresamiento del grupo, la sangre no llegó al río. La de Jacqueline ya había llegado. Gracias al coraje de Corneille, a las veinticuatro horas todos los militantes de Dimitrov salieron de la comisaría sin pena ni gloria. El valor del cabecilla, para ser exactos, sólo brilló después cuando, recordando aquel arresto, tachaba a la policía de lacayos del capitalismo, de perseguidores de grupos revolucionarios y de allanadores de moradas.

Puede imaginarse el partido que sacó el Grupo Dimitrov de semejante detención; demostraba, a todos, su peligrosidad. Henchidos de orgullo, leyeron los manifiestos que firmaron las lumbreras del país para pedir que cesara la abyecta provocación policíaca que padecían. Tan inflados estaban que se diría que iban a estallar.

En realidad, se desinflaron como un balón.

Empezaron las comidillas, las murmuraciones y hasta las quejas. Se llegó incluso a reprochar al Souness el manejo de la escoba. Amary dio la puntilla: un buen día se fue con los tres que le habían aplaudido sin decir esta boca es mía (ni explicarse en la bodega)… con indiferencia; como si Dimitrov no existiera. Luego saltaron cuatro, tres más se largaron en plena reunión de célula, los veintitrés matemáticos desaparecieron el mismo día…

Estas formaciones tan exigentes y radicales no sólo soñaban con que la policía se ocupara de ellos (la «Izquierda marxista leninista», relamiéndose en espera de momento tan exaltante, disponía de tres garrafas llenas de ácido sulfúrico para repeler al agresor de clase), sino sobre todo con disponer al fin de un militante obrero. Pero en Francia, tan sólo había en aquel momento siete millones de trabajadores. Para colmar este vacío se sacrificaba un viejo albañil anarquista español, Ramón Espasa, que las organizaciones revolucionarias se pasaban de una a otra, por riguroso turno. Lo de sacrificio es un decir: este vaivén permitía al libertario saciar su inmoderada pasión por la verborrea.

Cuando Ramón Espasa le dijo a Corneille: «echa el cerrojo, tu invento no dará para más», éste por primera vez comprobó que la clase obrera tenía más discernimiento del que había imaginado. Si no sabían más que Lepe, por lo menos, en su caso, habían visto más claro que él.

Corneille se quedó solo en su lujoso chalet bajo las fotos de sus bigotudos maestros, meditando sobre el egoísmo y la ingratitud de los hombres, incapaces de reconocer y apreciar el sacrificio de los mejores. Hasta en sus derrotas, Corneille no se consideraba moco de pavo.

El colofón lo estampilló Amary. Sin que se haya sabido el porqué, tras la desagregación, convocó como un Rey a Corneille. El apeado caudillo se topó con un ex-simpatizante que dado su memorión barajaba citas de Marx con autoridad y precisión… Pero también se refirió a Kruschev, lo cual era pura provocación, dada la ceguera que Corneille tenía por Stalin.

—¿Cómo te atreves a mentar el nombre del asesino de Beria, del caballo de Attila de la obra de Stalin? Quiero que sepas que la primera célula comunista que fundé se llamó «Laurenti Pavlovitch Beria».

Amary le miró con condescendencia (lo cual irritó aún más a Corneille) y se salió por los cerros de Úbeda. Eso creyó el ex-combatiente ya:

—Stalin tenía mucha más cultura que Brejnev, se interesó por la ciencia, leyó a los grandes novelistas rusos, hablaba lenguas extranjeras y sabía latín.

—«Sabía latín» ¿esto es todo lo que preocupa al tipo que echó a pique mi Grupo Dimitrov del padrecito de todos los pueblos de la tierra?

Los adioses continuaron sin ton ni son. Más bien con un ton que Amary iba marcando por razones tan personales que se volvían indescifrables, y con un son que sacaba de quicio a Corneille.

—Acabo de leer a Mao (reconoció Amary).

—¡Mao… ese reaccionario!

—Tiene mucho jugo.

—¿Te parece suculento, Mao?

—Sí, ha escrito: «Un poco de terror siempre es necesario».

Aquella serie de pruebas e infortunios, aquel via crucis terminó muy mal para Corneille, por el sendero del bien. Se metamorfoseó en místico… siguiendo las doctrinas de un sobrino de Buda: Ananda Marga. Y hoy, iluminado por la fe religiosa (que nada tiene que envidiar por su fervor a las convicciones políticas que practicó), reza por los demás. Y reitera con sonrisa beatífica (pero enérgica):

—Soy como un camión en la autopista: Je roule pour vous.

(¡Y ay de quien se ponga por delante!)

Hacer frente a Amary tampoco es descansado. Para él, el tablero es la barricada en la que se decide la partida, el campeonato, y quizás hoy la razón de su vida; establece entre el resultado de ella y su cruzada una relación categórica, no cabe duda.

Por ello se despoja de prejuicios ridículos. ¿Por qué no reconocería sus propias faltas, incluso delante de su enemigo? se pregunta. La autocrítica es el arma dialéctica del revolucionario. (Además Tarsis ha jugado 10. …c6, un avance de peón conservador con el que espera evitar, a la defensiva, su contraataque.)

Retrocede, pues, su Dama ostentosamente adelantada (11. Db3-c2): así habría actuado Ho-Chi-Minh en Dien-Bien Phu. Una vez analizado el fallo, para que no se reproduzca, se imagina ordenando a las divisiones viet-minh. Consolida sus posiciones en apariencia modestas: la guerra revolucionaria no se hace para la galería. La Dama retrocede, sí, pero con ello domina la columna y además ataca el baluarte e4…. «Que se confíe Tarsis», se dice Amary como las presuntuosas fuerzas francesas colonialistas frente al general Giap.

Por encima de sus parábolas marciales, luce el rigor científico de su providencia. Es la mejor jugada.