[7]

El instinto quizás sea el sentido más fecundo de Tarsis, gracias al cual, para él, el tiempo no es el inmutable goteo que mide Amary como un «robot». Una partida de ajedrez se desarrolla durante un período dado como la ceremonia o la suerte de matar; este lapso condensado pero asimismo sagrado y mágico, lo vive como si fuera la expresión ritual del mito. Su tiempo es el de la creación y no el de la repetición.

Su instinto es el que le señala que Amary ha secuestrado al dirigente soviético. Pero los datos según él no le faltan: cada vez que lee uno de los textos del «Comité Communiste International» descifra entre las líneas el estigma de su enemigo. Cada comunicado está numerado, mostrando así la carta maestra de Amary: su «sistematismo». Sistemáticamente los comunicados llegan a las redacciones de los periódicos los martes y los sábados y las fotos polaroid los jueves; los tres días de partida. Las vísperas, los lunes y los viernes, en que por lo general no se juega, redacta los textos y los miércoles saca la foto. Sistemáticamente. Le sorprende que nadie haya captado estos indicios, como le extraña que la policía no interrogue a Amary como sospechoso. No sabe que ya lo ha hecho.

Tarsis está seguro de que Amary no estudia el tablero como un ajedrecista que juega, se rebulle, goza y sufre, sino como un funcionario aplicando el plan quinquenal (esta comparación hubiera encantado si la conociera a Amary); «con el mismo método con que ha secuestrado a Isvoschikov».

Lo que sí es cierto es que Amary analiza la posición con el mismo talante y talento que empleó para estudiar el marxismo tras su iluminación. (Llama la atención los recovecos que utiliza el destino en ciertas conversiones: si las de San Pablo o San Agustín seducen por su pompa laboriosa, las de Claudel y Faizant, por ejemplo, maravillan por su pedestre trivialidad. La de Amary, sin embargo, le llegó de la mano del servicio doméstico.)

Se leyó de popa a proa y de la cruz a la raya la obra de Marx, de Engels, de Lenin, de Stalin, de Gramsci, de Mao-Tse Tung, de Suslov, de Togliatti, de Thälmann, de Pieck, de Althusser, de Lefebvre, de Lukács y de Rosa Luxemburg. Retrocediendo a las fuentes se empapó en los escritos de Platón, de Thomas Morus, de Campanella, de Messler, de Mably y no perdió una coma ni siquiera de Fourier o de Owen. La lista negra también se la pasó por el aro: Bakunin, Liebknecht, Trotsky, Proudhon, LasalIe, Castioradis, Daix, Morin y Garaudy. Aprendió el ruso y consiguió tener nociones de checo, de polaco, de húngaro, de rumano y de albanés. La lengua que pronto dominó fue el búlgaro, gracias a la cual pudo leer a Jorge Dimitrov a roso y velloso.

Se dijo que no se podía tomar en serio a quien no se situara con relación al marxismo. Le fascinaba que éste fuera el único pensamiento terrorista en su medio intelectual. Y sobre todo le seducía el «aparato del partido» con sus purgas, sus autocríticas y sus campos de concentración. Con su entereza.

Estaba decidido: él también haría la guerra… pero sin odio, al lado de los oprimidos y de los que luchan por la justicia. La Física de pronto la veía ¡tan indigente! El marxismo era la ciencia. La Ciencia.

Se dijo «soy comunista, formo parte del partido de los pobres». Resolución que tomaba en secreto para velar por la eficacia de su combate.

Un escollo se presentó en su camino. Para Marx, tan sólo se llega a tener conciencia de clase, es decir, a ser revolucionario y materialista, gracias a la práctica (la praxis) de la explotación en tanto que víctima de ella. Pero él no era un «explotado»: se había hecho materialista, pues, gracias a una elección ideológica. Al abrazar el materialismo por puro idealismo, ¿no estaba provocando un cortocircuito absurdo?

El recuerdo de su pasado le tranquilizó. Su nacimiento le colocaba de plano en el mundo de los explotados, si no vino al mundo en el fondo de una mina, vio la luz por vez primera en algo infinitamente peor. Sobre todo que en los fondos de las minas por lo general, no suelen parir las madres proletarias.

La suya lo hizo en Nueva Delhi, donde su padre estaba destinado como agregado comercial de la legación suiza. Con ocasión de la victoria de un equipo mejicano en un torneo local de hockey sobre hierba, la Embajada de Méjico organizó un baile para diplomáticos y jugadores en un pomposo parque de las afueras de la capital. Los esposos Amary se apuntaron al regocijo. Era una quinta lujosa, es decir, a lo occidental, donde la única pincelada folklórica la suministraban los retretes: al fondo del parque, disimulados por la maleza, había tres excusados inmundos y cargados hasta los topes, a pesar de que el cuerpo diplomático los «ninguneaba» con sacrificio. A la puerta del mugriento quiosco de necesidad, que de inodoro sólo tenía el nombre, estaba de guardia un neodelhino sentado en cuclillas con una servilleta húmeda (que había sido blanca), y una diminuta bacina abollada de aluminio para atesorar las propinas. Que imaginaba por lo visto igualmente escuálidas.

A poco de que la orquesta atacara por tercera vez Amapola, la madre de Amary, que se encontraba a la sazón encinta, sintió unos furiosos dolores de vientre que interpretó causados por la necesidad que tenía de evacuar sus aguas mayores. No le extrañó. Los trastornos que causaba a los recién llegados el cambio de alimentación y de agua eran conocidos entre los diplomáticos bajo el nombre de «la venganza de Siva». Sin andar a tienta paredes, resuelta, inconsciente…, y sola, se dirigió a las letrinas. Apretó con toda su alma: Amary cayó de sus entrañas sobre el pozo rebosante de excrementos.

Siete años después, en Tokyo, y con ocasión de una velada en beneficio de la lucha contra la tuberculosis (entonces esta enfermedad aún se llevaba en los salones diplomáticos), su madre se bebió cerca de una botella de Fernet Branca, que había traído de Bari un colega irlandés de su marido. El padre de Amary tuvo que emplear toda la artillería para llevar a su esposa a su casa y meterla en la cama. Del esfuerzo se quedó roque, como ella. Eso pensó el marido. En realidad, Cécile, en vez de «dormir la zorra», se levantó, y haciendo eses, se dirigió a la habitación de su hijo. Alegre y entre dos luces, le contó la peripecia de su nacimiento.

Nunca se supo el efecto que hizo en Amary la jocosa melopea de su madre. Esto quiere decir que ni ella ni su marido comprendieron la relación que hubo entre la revelación y el cambio de figura de su hijo. El caso es que empezó a echar barriga y carrillos y pantorrillas, tan abultado se puso en poco tiempo que se diría que se le juntaban las mantecas. Todos coincidían en que el niño estaba de buen año y hasta de buen ver. En realidad, quemando las etapas, pasó de angelón de retablo regordete, a carnoso, pronto a rollizo y, por fin, a obeso. No cabía en su pellejo. «El niño» quería morir pero sin suicidarse, de indigestión, reventado en un retrete. Pero esta ambición, que no hubiera condenado Rimbaud, fue el secreto de Amary. Quizás el más íntimo. Por lo menos el primero de la serie.

Toda su infancia y adolescencia y sus primeros años de investigador, los vio venir sin ceder un kilo y sin dar importancia alguna a las bromas de los más graciosos para los que tan sólo era un «colchón sin bastas» o un «pastel en bote» e incluso un «tapón de cuba». Él ni les oía.

Pero al tiempo de dedicarse a la lectura de sus maestros marxistas, se puso a adelgazar a ojos vista. Las preguntas que sus compañeros querían hacerle las imaginaba:

—¿Estás haciendo huelga de hambre?

—¡No hay quien te reconozca!

—¡Cuidado con tu salud!

—Pero, ¿qué te pasa? ¿Tienes novia?

Tenía algo mejor: un destino revolucionario para el que convenía adoptar una figura «común». Su plan, lo trazó con esmero y lo cumplió a rajatabla: cada día comía por valor de 800 calorías. Y cuando llegó al peso que se había fijado, 60 kilos, él, que medía cerca de un metro setenta, decidió que hasta el fin de sus días tan sólo se alimentaría con 900 calorías diarias [«los demás» con «el Niño» a la cabeza, se opusieron a la dieta, e intentaron boicotearla siempre que tuvieron la ocasión].

Pero Marc Amary era aún obeso cuando su madre murió. Cécile Amary falleció a los dos meses de que su hijo terminara el Bachillerato. Fue una agonía dolorosa y espeluznante que no aliviaron las chifladuras y delirios que hasta última hora la trastornaron. Estando en capilla, le pidió a su hijo que la amortajara ya, con su sari de Nueva Delhi, y añadió:

—Con el que te cagué el día de tu nacimiento.

Por segunda vez, y última, su madre se refería a su caída al mundo… pero esta vez utilizando una palabra que nunca le había oído pronunciar.

Tres días después del entierro, el padre de Amary apareció. El largo e incómodo viaje desde Manila, con tres transbordos de avión, le afectaron más que la muerte de su esposa. Esta no le enlutó ni la solapa de la chaqueta. Pero sí se le atravesó un nudo en la garganta cuando el médico le comunicó las serias sospechas que tenía de que Marc hubiera asesinado a la que fue en su día la mujer de sus sueños, su prometida, su novia y su esposa. No obstante se alojó, temerariamente, en su antigua casa, durante dos noches. Durante la segunda, descubrió una lista manuscrita de su primogénito en la guía de teléfonos encabezada por el aviso «Mis enemigos», en la que figuraba. En segundo lugar. Intentó dormir, pero sentía nublársele el corazón hasta el punto en que, de sopetón, se vio frente a un espejo llorando a lágrima viva.

A la mañana siguiente, el padre y los dos hijos desayunaron en la cocina. Mientras Marc Amary leía atentamente un tratado de electrocardiografía de Willem Einthoven, su padre dialogó con su hermano Gabriel.

—¿Necesitáis más dinero?

—No creo que Marc, que es el que se encarga de él, tenga problemas.

—Si queréis… La vida ha subido mucho: ¿podéis pagaros los estudios?

—Son gratuitos.

—Dime: ¿no os he escrito bastante?

—Sí… sí… ¿qué te pasa?

—A tu madre, la quise mucho. Un día comprenderás que no se puede vivir con la misma mujer la vida entera… Sobre todo… estaba loca.

—No te reprocho nada.

—Déjame que te bese.

Y su padre le besó con tanta emoción que su corazón le dio un vuelco. Marc levantó un instante sus ojos del libro y contempló con repugnancia la escena. Pero como un convidado de piedra, no se inmutó ni tampoco movió una pestaña cuando su hermano informó a su padre:

—Las últimas palabras de mamá fueron para recordarle a Marc que había nacido en un retrete.

—Pues es cierto. Lo había olvidado por completo.

Gabriel rememoró la frase que un día le dijo Marc: «Los adultos carecen de entereza, de valor y de honradez». Pero se equivocaba: a su padre el incidente se le había borrado solito de la memoria, se le había sumergido en el olvido sin darse cuenta, no lo había echado a las espaldas, ni tampoco voluntariamente se lo había dejado en el tintero. Como no tenía memoria de grillo, la amnesia significaba que su subconsciencia había impuesto el borrón y cuenta nueva.

—Hice por ella todo lo que pude.

—No tienes que justificarte.

—Cuando el director de la Casa de Nyon me informó de que quería vivir y tomar sus comidas con un marrano, yo le autoricé a comprárselo.

Gabriel recordaba aquellos dúos, de persona a persona, entre su madre y su cochino, al que llamaba «cerdito mío» y «mi tesoro». La conducta de Marc durante el desayuno irritaba a su padre, pero no se atrevía a pedirle que cesara de leer ni a dirigirse a él. Lo hizo a través de su hermano:

—Marc siempre ha estado ausente, lejos de la familia: nunca tuvo corazón. ¿Te acuerdas de que siendo niño en Caracas, hizo la «huelga de hambre» para que ahorcáramos a una de las criadas a la que acusaba de haberle sobado mientras se bañaba? Sólo tenía seis años. Tuvimos que despedirla y colgar una marioneta en la bodega para que aceptara beber un vaso de leche. No puedes haberlo olvidado.

—Eran cosas de niños.

—Exacto, de «el Niño». Exigió, acuérdate, que se hablara de él en tercera persona. Y él mismo decía: «el Niño quiere salir», «el Niño se va a la cama», o «el Niño se ha tragado el collar de perlas de Cécile». Tuvimos que esperar que las evacuara de forma natural.

—Mamá acaba de morir y te vemos muy de vez en cuando, ¿no crees que podríamos reconciliarnos? Marc no pudo portarse mejor con ella.

—¿Qué quieres decir?… Yo no podía vivir a su lado: tu madre se pasaba el día desde que empezó a tener aquellas sospechas ridículas, contemplando el vacío. O bien se levantaba por la noche y se acostaba al pie de la verja del jardín.

—Más vale olvidar todo aquello.

—Para vosotros es muy fácil olvidar. Pero, ¿y yo? Nunca habéis pensado en vuestro padre. ¿Sabes lo que tu madre le hizo?… ¿a «ella»? Se le acercó a escondidas, le cortó las trenzas y luego le arañó toda la cara.

—Nos pedía que rezáramos. Creía que ibas a volver.

—¿Cómo iba a volver? La vida con ella era un infierno.

—¿Sabes?… Los domingos íbamos a verla en bicicleta. En cuanto llegábamos, nos preguntaba: «Pero, ¿sois mis hijos?». «¡Qué altos estáis!» «Meteros en la cama, parecéis tan cansados.» Y siempre añadía: «¿Qué puedo hacer por vosotros?».

—El director me escribió para decirme que comía a gatas en el suelo, para asemejarse a su marrano o que le pedía al cura que transformara sus orines en agua bendita.

—Al final lo olvidó todo: su única obsesión era que el gato africano, que según ella había devorado a su propia madre, no atacara a su cerdito. Nos pedía que lo cazáramos.

De pronto, Marc, enérgicamente, cortó el diálogo:

—Cerremos el álbum de familia de una vez para siempre.

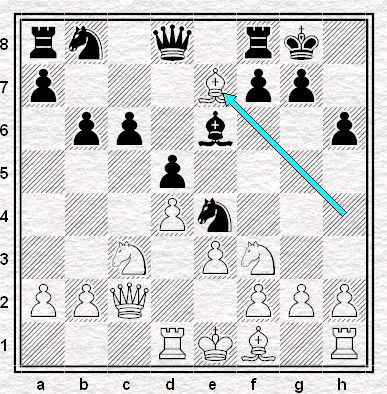

Amary, para realizar una jugada forzada (12. Ah4xe7), emplea cerca de un cuarto de hora mostrando así que la reconquista que planea necesita todas sus energías.

Ha cogido el Alfil de Tarsis como si se tratara de una víbora coleando que pudiera morderle… o quizás como si fuera el dedo de su contrincante… o el falo, como opinaría el profesor Fine.