[12]

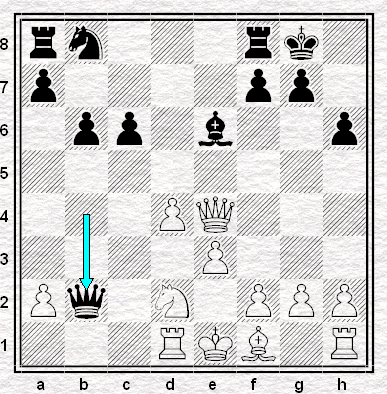

«Mi ataque es imparable», se dice también Tarsis mientras toma en b2 con la Dama (15…Db4xb2). Está convencido de que ganará: ha destrozado el ala Dama de Amary y sabe cómo paralizar el contraataque de su rival. «Puede abandonar.»

Soledad tomó la decisión de partir hacia Francia por los mismos motivos que Santa Teresa a los nueve años quería irse de España: «para conquistar gloria». No fueron pocos los españolitos que por aquellos tiempos, con la flor en los labios, atravesaron la frontera soñando con paraísos. Para comenzar, estaban convencidos de que Francia estaba llena de francesas. En lo cual no estaban errados. Lo malo es que éstas hablaban francés; era la causa por la que no quedaron prendadas de sus encantos. Contra lo previsto. Las miserias del exilio, las conocieron de lleno en lleno y de tope a tope. Aprendieron a querer decir y no poder hacerlo como bebés grandullones que el destino hubiera colocado al pie de la Torre de Babel. Y así, dando palos de ciego, u orientándose como pulpos, fueron aprendiendo otra lengua y otros usos, sin dejar de practicar los suyos, construyéndose a domicilio una España emocionante y de bolsillo en la que podían refugiarse aun viviendo, por ejemplo, en Saint Quentin (Picardie Orientale).

Tarsis se iba por otra razón: quería dar el esquinazo a su pasado (una vez más); apretar el gorro y poner tierra por medio entre él y la Compañía de Jesús. Y sin embargo, ya la añoraba con dolor. La vida piadosa tiene la ventaja de que es muy barata. Con los ahorros que había hecho tenía suficiente dinero como para pagarse no sólo el precio del viaje, sino también la comisión del contrabandista que le pasaría la frontera.

Cuando Soledad y Tarsis entraron en el compartimento del tren, comenzaron por fin a tutearse. Pero éste se caía de sueño. Antes de amodorrarse, recordó a los agapitos y al Padre Benito, con la misma nostalgia con que se acordaba a menudo de su propio padre. ¿No estaba abandonando sin remisión el impulso más feliz de su vida? Apretaba los puños para no emocionarse. Sin que él nunca lo supiera con el mismo fervor le rememoraba el Padre Benito. Un día éste le dijo al Padre Provincial:

—Si Tarsis volviera y se postrara de rodillas a mis pies como lo hizo el primer día, yo le acogería de nuevo, y aunque hubiera cometido los peores pecados, movilizaría la tierra entera para que pudiera ser jesuíta. Si fuera necesario, pediría una dispensa al Padre General o al Papa.

El Provincial le consoló malamente:

—Vivimos en un valle de lágrimas.

Tarsis, agotado por la noche en vela, se aletargaba. Hasta que, traspuesto, durmió la siesta del carnero. Soñó:

«Estaba al borde de un ancho río. En la orilla de enfrente un hombre me llamaba “Ven, ven”, solicitando que atravesara a nado el brazo de agua. Me fijo en él: se parecía a “mi esclavo” francés del colegio de San Antón.

»El cauce estaba plagado de peces. Impacientes y pedigüeños: sacaban la cabeza del agua y miraban a “mi esclavo” como si le imploraran. Entonces éste cogió un niño que llevaba en una enorme cuna y lo tiró al agua. Los peces lo devoraron. Una mancha de sangre apareció. Pero pronto los peces reclamaron de nuevo su pitanza, y “mi esclavo” les echó otro niño. Otra mancha de sangre se extendió sobre la superficie. Pero los peces de nuevo le mendigaron, sacando la cabeza del agua: “el esclavo” les cuchicheó algo incomprensible y luego me gritó autoritario:

»—¡Ven de una vez!

»Vi cómo me despojaba de mi traje y cómo entraba en el río para ser devorado.»

Tarsis se despertó sobresaltado. Nuria le estaba contemplando tan cerca de su cara que se diría que deseaba rozarle las mejillas con la suya. El traqueteo del vagón le alumbraba y le encandilaba entre dos anhelos. Soledad le miraba feliz y él la detallaba en su duermevela.

Sus pechos eran redondos y al mismo tiempo puntiagudos. Pero si se acercaba a ellos observaba que los remataban dos esferitas. Su mirada atravesaba las prendas de Soledad: sus senos eran blancos y de color granada, pero también verdes y azules y blancos como su vientre. Le llamaban como sus labios que le reclamaban entre sus piernas. Se preguntaba si no dormía con los ojos abiertos.

Soledad le hizo muchas preguntas sobre su vida. Tarsis se la fue contando retazo a retazo hasta completar el lienzo. Se sentía inferior, derrotado y se compadecía de sí mismo hasta tal punto que descubría la auto-ternura. Soledad se interesó particularmente por Nuria, hubo de describirle la forma de su cara, el color de sus cabellos, el dibujo de sus labios pero también informarle de dónde había nacido, quién era su padre, en dónde vivía y cuáles eran sus estudios. Le divisaba sin pestañear:

—¿Y si en Francia no encuentras trabajo?

—Nunca hay suficientes fresadores…; es mi oficio.

—Pero no tienes papeles.

—Pues… ya haré algo.

—Yo sí que podré trabajar… para ser criada no se necesitan diplomas, y en Francia ganan mucho: podremos vivir los dos con lo que saque.

—¡No!

—Si quieres, puedo hacer… como Nuria.

—Cállate… ¿Sabes? He soñado.

—¿Qué has soñado?

—He soñado que estaba a la orilla de un río del que salían gigantescas gallinas, tan enormes que yo no era mayor que una de sus uñas. El Padre Benito, para saciarlas desde la otra orilla, les echaba agapitos que zampaban en un santiamén. Yo quería huir para que no me alcanzaran, por eso corría a pesar de que el Padre me pedía a voces que me parara. Tropecé contra un remo y caí de bruces. Y vi cómo se acercaban los descomunales picos de las gallinas para devorarme.

Se preguntaba si había reseñado con fidelidad su sueño. Mientras se lo contaba estaba pensando en otra cosa: en plantarle un compás en su vientre y en trazarle circunferencias concéntricas que tocaran su ombligo, su corazón o sus muslos, mientras que los peces del río pasaran entre sus piernas.

Para el arresto de Tarsis por la Policía Militar, al llegar a Puigcerdá, no fue menester ni la cruz ni los ciriales. Se dejó atrapar como un gorrión. Pero Soledad puso su sal y pimienta: aquella antigua pastora que era la imagen misma de la serenidad se destapó como una farruca resistente. Peleó sin temer rey ni roque para arrancarle de manos de sus guardias. La gente se arremolinó en torno al grupo apoyándola, aunque sólo moralmente: en realidad se les iba la fuerza por la boca y los escupitajos por los colmillos. Tarsis asistió al remolino, cuyo centro geométrico era su propia persona, como un testigo más sin arte ni parte.

Tampoco estaba mucho más espabilado y consciente de su situación cuando los dos guardias le dejaron en manos de un capitán de Transmisiones.

—Dime… Tú… ¿a qué vienes por este barrio? ¿Qué tramas?

Tarsis comprendió por el tuteo de entrada que su comisario era un camarada, o dicho de otra forma, un familiar de «falange-española-tradicionalista-y-de-las-juntas-de-ofensiva-nacional-sindicalista», asociación o partido que también se conocía por «FET y de las JONS». (Todo esto hubiera consolado a Lacan, que por cierto nunca se interesó por el tema.) Aquella minoría de humanistas soñaba con que la mayoría de los españoles —volteriana y nihilista— fuera entrando en vereda a base de tuteo camaraderil. El tema no cuajó. Entonces. Porque pasados los años y caídos en desgracia iban a asistir al florecimiento de un tuteo generalizado de tanta elegancia, aunque de signo opuesto, al que ellos propugnaron con tan menguado éxito. Por si acaso Tarsis adoptó la ambigüedad, acogiéndose a un limbo de trato:

—No tengo nada que reprocharme.

El capitán no apreció la salida y le dio un sopapo que le hizo caer de la silla:

—Menos chulerías conmigo.

El capitán tenía muchos talentos, pero no el de psicólogo. Tarsis, con el máximo de compostura de que era capaz, argumentó:

—No soporto el dolor. Es inútil pegarme. Confesaré todo lo que se me pida: incluso si es necesario que he matado a mi padre.

El capitán, sin dejar de mirarle, gritó:

—¡Guardias!

Aparecieron dos soldados. Señaló al detenido y dio una orden:

—¡Incomunicado!

Minutos después, Tarsis supo lo que la palabra quería decir. Fue introducido, sin malos modos, en un calabozo que los que no temen mostrar su ignorancia de la Historia tacharán de «medieval». A pesar de la ausencia de luz, pronto comprobó que su nuevo hogar era un cubil de bajo techo, algo más largo que ancho. La mitad de la bombonera estaba ocupada por un estrecho banco de piedra del que hizo con perspicacia su cama. Era su misión, por cierto. En uno de los dos rincones libres había un agujero que utilizó como retrete. También acertó así. Como no podía estar de pie sin que su cabeza tocara el techo, ni tumbado a la bartola sin serrarse previamente las piernas a la altura de las rodillas, decidió acostarse encogido. Era la postura ideal para su estado de ánimo. Pasó la noche descargando el vientre, atenazado por los retortijones y haciendo pucheros.

A la mañana siguiente, la puerta de hierro se abrió. Entró un hombrón metido en harina con un plato de aluminio, un pedazo de pan y una cuchara.

—El desayuno.

Anunció risueño:

—No puedo comer nada.

A Tarsis le hubiera sido imposible tragar una oblea: la congoja le apercollaba la garganta:

—Haz un esfuerzo… No te desanimes: ¡más se perdió en Cuba!

—Le aseguro que no puedo.

El voluminoso guardián se sentó junto a él en el banco de piedra y con infinita dulzura, como una madre con su mamoncete, le fue dando cucharada a cucharada todo el desayuno.

—No te pongas así… Todo pasa un día u otro… Come… Es peor si no se tiene nada en el vientre.

Su incomunicación duró tan sólo cinco días. Con ayuda de una uña de piedra, Tarsis escribió una carta al Padre Benito. Para ello se sirvió del margen de las hojas de periódico que le daban para el aseo de su bragadura:

Reverendo Padre. He soñado que estaba a la orilla de un río. Me puse a andar y observé que un león amenazante nadaba y me seguía a poca distancia del borde. Cuando me paraba, él se detenía también. Sabía que si entraba en el agua me devoraría. Al llegar al puente, el Padre Provincial me pidió desde la orilla opuesta que fuera a verle, a nado. Me desnudé y entré en el río. Vi cómo el león se abalanzaba hacia mí para devorarme…

Desde que Tarsis entró en el calabozo, fue incapaz de soñar. No tenía tiempo. Éste se le iba dando vueltas y revueltas en su mente a su situación. Tarsis creía haber contado en su carta, con esmero, el sueño que había tenido a poco de entrar en el tren, y que había referido a Soledad. Continuó con una frase inspirada por su compañera de viaje:

«¿Soy un prisionero o una termita?»

Al llegar a este punto, tiró su misiva al agujero de la celda.

Al cabo de cinco días, enchiquerado, supo que era desertor. Fue enviado a un batallón disciplinario de un campo de trabajo del Pirineo, en la provincia de Navarra.

Su batallón disciplinario estaba formado por cuatro compañías de cien condenados, cada una al mando de capitanes y sargentos. La comida era escasa, pero para que los condenados no sintieran las entrepunzadas del hambre, les distraían con el trabajo. Doce horas por día. Las noches, el frío en los barracones era tan vivo que debían dormir con las botas y el gorro puesto; los colchones de paja, los utilizaban como mantas. Pasaban la noche dando diente con diente, transformados en carámbanos… a pesar de que habían tapiado concienzudamente las rendijas de los barracones con empastes que fabricaban con cortezas de pino, pero cada barracón era una auténtica nevera.

El trabajo consistía en picar piedra y en pulverizar las rocas de granito que rodeaban al campo. Tarsis tuvo cuidado, como sus compañeros de fatigas, de que el polvillo, al saltar, no le hiriera, sobre todo cuando tenía que reducir a grava las últimas rocas. Para esta labor llevaban unas gafas de alambre que les protegían con sus telas de araña metálicas.

Tenían todos tanta hambre que hubieran comido las maderas. Manjar al que nunca hicieron ascos. Y sobre todo Tarsis. Se puso como un toro. No se puede decir que el trabajo le conviniera, pero lo realizaba con ahínco. Por cierto, en el campo a aquellos que no mostraban esta laboriosidad o que, según el criterio de los jefes, no arrimaban el hombro con la fe necesaria, les disuadían con un par de bofetadas, o bien, si se ponían tercos, haciéndoles correr por la noche en torno a los barracones con un saco de veinte kilos colgado a la espalda.

Cuando Tarsis lograba hilvanar dos ideas coherentes se decía que no dejaba de ser curioso que sus carceleros les enseñaran a manejar explosivos. A ellos que eran desertores, castigados del Ejército, ladrones, o criminales, según sus anfitriones.

Tuvieron, a la fuerza ahorcan, que aprender a preparar los cartuchos con la pólvora, el fulminante, y el tubo de tela impermeable que introducían como detonadores en el agujero que previamente habían hecho en la roca con un escoplo y una maza. Este trabajo de forado era el más penoso: dos hombres tardaban en general un par de días en realizarlo.

Tarsis se fue acostumbrando a la vida del campo… Un día se dijo: «el hombre es un animal de costumbres». Manejaba los pies de cabra (barras de dos metros de altura rematados por uñas) con dexteridad, forzando los agujeros. Luego introducía cuñas de madera o de metal en la raja para provocar las grietas en la roca ayudándose con el mazo de trocear.

El mejor momento del día lo bordaba el zuriel con el desayuno. Era un esteta que había logrado una receta de cocina suculenta. Hacía hervir en calderas semiesféricas veinticinco litros de agua con malta… a los que añadía su chispa: introducir una rama seca abrasada por el fuego, la cual daba un gusto de torrefacción italiana al desayuno que quitaba el hipo de los forzados. Otra fuente de arrobo culinario la suministraban las latas de betún con manteca roja (grasa de cerdo con pimienta), que a veces entraban en los barracones clandestinamente, y que con compañerismo se dividían con el mismo cuidado como en ciertas comunidades de Berkeley se reparten los miligramos de cocaína. Los galeotes juntaban diestra con diestra y se consolaban mutuamente en los momentos de desánimo. Cuando al cabo de un mes de trabajo Tarsis reventó, como si hubiera perdido el seso, murmurando como un disco rayado: «¿Qué va a ser de mí?», un compañero gaditano le hizo juegos de habilidad para hacerle pasar la zozobra. Y, en efecto, contemplando a su amigo doblando una moneda con la lengua y levantando una silla con los dientes, la morriña se le pasó como había venido. Pronto tuvo la satisfacción de ver que no finalizaba su trabajo cada día con las manos ensangrentadas. Se le habían endurecido.

—Ya verás ahora, con los callos podrás romper las rocas a manotazos.

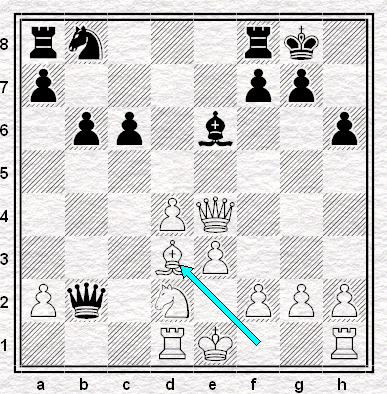

Amary juega 16. Af1-d3. A manotazos —se dice Tarsis— voy a pulverizar la octava maravilla del mundo que Amary ha edificado tomándose por maestro de obras.

Al gótico florido de Tarsis, Amary, por su parte, está decidido a oponer la arquitectura racional de su posición. Con su jugada, abre las zanjas hacia el enroque negro, con todas sus piezas conjugadas armoniosamente. Mientras que su rival fabrica inútiles y costosas molduras en su ala Dama. Él pisa tierra firme. Tarsis construye en la arena. Cuando Amary levanta la cabeza, observa que sus «ayudantes» están rodeados por civiles que les vigilan atentamente. No es posible que sean policías, piensa, nadie puede considerarle a él y a los suyos como sospechosos. A menos que sean agentes de «la secreta», esperando su victoria para asegurar su protección.