1. VERÄNDERUNGEN

Eine Welt der Gegensätze

Angesichts der sich ereignenden dramatischen Veränderungen überrascht es nicht, zahlreiche Gewinner und Verlierer auf dem neuen ökonomischen Spielfeld zu sehen. Britische, US-amerikanische, deutsche und französische Handelsaktivitäten, Kapitalien und Technologien umspannten den Globus und bildeten Einflusssphären, während bedeutende, ältere Reiche wie das Osmanische, Österreich-Ungarn, die Kolonialreiche Spaniens und Portugals versanken und zerfielen. Westeuropa, Nordamerika, Russland, Japan und manchen Teilen Lateinamerikas erging es relativ gut. Um Afrika, den Nahen Osten und den größten Teil Asiens (insbesondere jene Regionen, in denen der Kolonialismus am stärksten wirkte) war es schlechter bestellt. Zweifellos vollzog sich der Wandel alles andere als gleichmäßig.

Auch auf den prosperierenden Kontinenten entwickelte sich kein stetiges und vorhersehbares Wirtschaftswachstum. Die erstarkten kapitalistischen Verhältnisse führten insgesamt zu einer Destabilisierung; Aufschwung und Rezession, Deflation und Inflation lösten einander häufiger ab. In jener Zeit begannen Ökonomen erstmals die dem Kapitalismus inhärenten Konjunkturzyklen theoretisch zu erfassen. Später sollte der theoretische Begriff des «Akkumulationszyklus» Verwendung finden, um zu beschreiben, wie dramatische Abschwungphasen auf schmerzliche Art und Weise letztlich neuen Wachstumsschüben den Weg freimachten. Beunruhigend für Investoren wie für Produzenten war zudem, dass die am stärksten in den Weltmarkt und ins internationale Finanzsystem involvierten Ökonomien zugleich die globalen Auf- und Abschwünge am deutlichsten zu spüren bekamen. Die siebeneinhalb Jahrzehnte nach 1870 waren geprägt durch die erste weltweite Depression, ein Tief, das in den frühen 1870er Jahren einsetzte und bis in die 1890er Jahre anhielt; Ende der 1890er Jahre und bis 1913 folgte die europäische Belle Époque (sieht man von der Panik von 1907 ab), im Gefolge des Ersten Weltkriegs schlossen sich unruhige Verhältnisse an, und schließlich setzte die verheerendste und langandauerndste internationale Wirtschafts- und Finanzkrise ein, die die Welt jemals, zumindest bis vor kurzem, erlebt hatte, die sogenannte Great Depression oder Weltwirtschaftskrise. Und gerade als die Weltwirtschaft sich davon zu erholen begann, stürzten die Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs große Teile der Erde ins Verderben.[13]

Nicht nur waren scharfe Gegensätze zwischen unterschiedlichen Gegenden der Welt offenkundig, sondern ihr epochaler Charakter sorgte zudem dafür, dass der Nutzen des «Fortschritts» den Zeitgenossen keineswegs augenfällig erschien. Von den Generationen vor ihnen hatten die Bewohner der neuen Zeit Verhältnisse geerbt, die durch Gewalt, nicht-freie Arbeit, eigentümliche Vorstellungen von Eigentum und Wohlstand sowie monopolisierte Märkte geprägt waren. Kritikerinnen und Kritiker wie Rosa Luxemburg, Lenin, Bucharin und Hilferding machten geltend, solche «Marktasymmetrien» (um ein Konzept aus der liberalen Wirtschaftswissenschaft aufzunehmen) seien nicht bloß Anachronismen und Anomalien, sondern für die imperialistische Expansion und den Industriekapitalismus grundlegend. Eine stärkere Integration des Weltmarkts bedeutete nicht notwendigerweise gemeinsame Werte, ähnliche gesellschaftliche Strukturen oder gleichen Wohlstand. Unter dem Druck der internationalen ökonomischen Verhältnisse verschmolzen vielleicht lokale Bevölkerungen und Märkte, doch entstanden zugleich neue Risse und Verwerfungen in den vom Weltmarkt affizierten Bereichen und Regionen. In manchen Fällen führte die Weltmarktintegration zu steigender Produktivität und bot dabei vielen Annehmlichkeiten und Selbstbestimmung. Andernorts glich die Erweiterung des Marktes eher einem militärischen Feldzug, durchgesetzt mit Bajonetten, zu einem furchtbaren Preis.

War jene Epoche zum einen die große Zeit des Privateigentums, der Privatisierung von Land und des Fallens von Handelsschranken, so erlebte sie zum anderen die Geburt des «organisierten Kapitalismus» der Trusts, Kartelle und Konglomerate sowie der sozialistischen und faschistischen Planwirtschaften. Hobsbawm merkt dazu an: «Dennoch spielt es keine große Rolle, wie wir die Phase bezeichnen (ob als ‹Hochkapitalismus› oder als ‹organisierten Kapitalismus› usw.), solange Einigkeit darüber besteht – und daran kann kein Zweifel herrschen –, daß zunehmend Unternehmenszusammenschlüsse auf Kosten des Marktwettbewerbs, Wirtschaftsvereinigungen auf Kosten privater Firmen und die Bildung von Großunternehmen auf Kosten der mittleren und kleinen Unternehmen erfolgten und daß dieser Konzentrationsprozeß eine Entwicklung zu Oligopolen bedeutete.»[14] Selbst in Süd- und Ostasien, wo Familienunternehmen und persönliche Teilhaberschaften weiterhin die vorherrschenden Unternehmensformen blieben, war eine Tendenz zur Konzentration zu verzeichnen, ebenso in Lateinamerika mit seinen großen Plantagen sowie einer Anzahl riesiger Minen, Banken und Fabriken.

Neue Technologien begünstigten natürlich großindustrielle Skalen- und Synergieeffekte; zugleich war eine zentralisierte Überwachung und internationale Koordination der Produktion in noch nie dagewesenem Umfang möglich.[15] Doch der Impetus, derart Marktmechanismen zu kontrollieren, sprach allen Ideologen Hohn, die die Tugenden des Individualismus und des Wettbewerbs priesen. Zugleich entstanden politische Bewegungen wie die Populist Party in den USA oder anarchistische und sozialistische Strömungen anderswo, die die großen Banken und Konzerne anprangerten und stärker auf genossenschaftliche und kommunale Bestrebungen setzen wollten. Ihre Tätigkeit spiegelte wider, was der Wirtschaftstheoretiker Karl Polanyi die reformistische «Doppelbewegung» nannte oder Karl Marx als revolutionäre «Widersprüche» bezeichnete, wenn Länder, Gruppen oder Individuen bisweilen bemüht waren, die Folgen erstarkter Marktverhältnisse abzuschwächen oder zu überwinden.

Freilich darf bei all diesen neuen Organisationsformen und Reaktionen auf den raschen Wandel nicht vergessen werden, dass der größte Teil der Weltbevölkerung nach wie vor aus Bauern bestand, die in dörflichen Gemeinden lebten und sich das Land nicht selten in Gemeinbesitz teilten. Für sie war der Sturm der Ereignisse im Zentrum der Weltwirtschaft häufig ein Donnergrollen in der Ferne, auch wenn sie die Nachwirkungen vielfach zu spüren bekamen.

Eklatante Gegensätze fanden sich gewöhnlich auch innerhalb ein und desselben Landes, sichtbar etwa im Nebeneinander von Wolkenkratzern in modernen Innenstädten und Grassoden- oder Lehmbehausungen auf dem Land. Die Unterschiede im Hinblick auf Machtverhältnisse, Wohlstand, Lebensstil, Allgemeinzustand und die Art und Weise des Arbeitens waren mitunter so ausgeprägt, dass Land und Stadt als verschiedene Lebenswelten und die Bevölkerungen beinahe als distinkte Nationen betrachtet werden mussten. Im Laufe der Zeit schwächten sich in wohlhabenderen Regionen manche Gegensätze ab, so wenn Metropolen ihr Umland kolonisierten und sich dort in diesem Prozess technischer Fortschritt und gesellschaftliche Institutionen entfalteten, während gleichzeitig immer mehr Migranten zuwanderten.

Unterschiede manifestierten sich nicht nur im Lebensstil, sondern auch in der Lebensqualität im engeren Sinne und in der Lebenserwartung. Anders als nach dem Zweiten Weltkrieg fand sich vor 1945 das stärkste Bevölkerungswachstum in Ländern, in denen auch die Wirtschaft schnell wuchs – wie in Großbritannien sowie den Ländern Westeuropas und Nordamerikas. In den USA begann die Lebenserwartung (ab Geburt) nach 1870 rasch anzusteigen, bis 1939/1941 schnellte sie in der Gruppe der männlichen Weißen von 45 Jahren auf ganze 65 Jahre, eine bemerkenswerte Entwicklung, und zudem wuchs die Gesamtbevölkerung. In Skandinavien sowie in anderen nord- und mitteleuropäischen Ländern wie Deutschland oder den Niederlanden erreichte die Lebenserwartung bis 1945 trotz katastrophaler Kriege 60 Jahre. Beinahe exorbitant war die Verlängerung der Lebensspanne der europäischstämmigen Bevölkerung in Ländern wie Australien und Neuseeland, dort stieg bis Ende des Zweiten Weltkriegs die durchschnittliche Lebenserwartung auf 67 Jahre. Lateinamerikanern blieb, mit Ausnahme der Argentinier und Uruguayer, eine solche demographische Entwicklung versagt; die meisten Menschen des Kontinents konnten nicht erwarten, viel älter als 40 zu werden. In Afrika und Asien (mit Ausnahme Japans), wo schon damals die Mehrheit der Weltbevölkerung lebte, wuchs die Zahl der Menschen langsamer, doch konnte das Durchschnittsindividuum in der Regel nicht erwarten, älter als 30 bis 40 Jahre zu werden.[16] Weltweit gesehen lässt sich also feststellen, dass die Lebenserwartung an manchen Orten historisch in nie dagewesenem Maße anstieg; doch gleichzeitig wurde die Kluft zwischen der Lebensdauer, die jemand in einem der reicheren Länder erhoffen durfte, und der Lebenserwartung in armen Ländern breiter. Selbst in ein und demselben Land nahmen die Unterschiede zu, da Fortschritte der hygienischen Verhältnisse und der allgemeinen medizinischen Versorgung sich zunächst auf die Städte konzentrierten. Die medizinischen Entdeckungen der Epoche boten den Wohlhabenden kommodifizierte Wundermedikamente mit Markennamen wie Aspirin, Penicillin oder Chinin sowie eine moderne medizinische Behandlung durch ausgebildete Ärzte und Krankenschwestern. Die Armen indes waren weiterhin auf volkstümliche Heilmittel und Schamanen angewiesen, oder aber sie litten und starben einfach.

Schöpferische Zerstörung?

Es war nicht einfach trauriger Zufall, wenn Not und wirtschaftlicher Fortschritt zusammenkamen; häufig waren sie kausal miteinander verknüpft, so etwa im Prozess der Aufteilung Asiens, Afrikas und des Nahen Ostens zwischen den europäischen Mächten. Die Europäer setzten sich in diesen außereuropäischen Regionen – insbesondere in Afrika – nicht so sehr aufgrund der Überlegenheit ihrer Zivilisation oder gar der Stärke ihres Glaubens durch, sondern, wie der Schriftsteller Hilaire Belloc in einer sarkastischen Ode an die koloniale Mentalität schreibt: «Whatever happens, we have got/The Maxim gun and they have not.» [Was auch passiert, wir haben eins: das Maxim-MG, und sie haben keins.] Insgesamt eine leidenschaftliche Anklage gegen den Kolonialismus, stellt Bellocs Poem an dieser Stelle völlig zu Recht die militärische – und keineswegs moralische – Überlegenheit der Europäer heraus.

Im Laufe der Zeit indes fanden Waffen durch Waffenhändler und nicht zuletzt die Staaten selbst immer weitere Verbreitung, und der frühere Vorsprung der Bewaffneten schmolz dahin. Auch Gangster machten sich das zunutze: Die Chicagoer Polizei fürchtete die «Tommy Guns», die ursprünglich für den Grabenkrieg im Ersten Weltkrieg entwickelten Thompson-Maschinenpistolen, mit denen die Bande von Al Capone agierte. Die Prärie-Indianer und später die Apachen im Südwesten der USA verwendeten Gewehre zur Jagd, aber auch für Überfälle und zur Selbstverteidigung. Revolutionäre ebenso wie das Militär bedienten sich des Dynamits als Sprengstoff.

Die Waffenindustrie spiegelte die Widersprüche von Wissenschaft und Industrialisierung wider. Die moderne Waffenschmiedekunst integrierte Feinmechanik, Standardisierung, Montageband-Fertigung und automatisierte Technik, um aus haltbaren und leichten Materialien leistungsfähige Tötungsmaschinen herzustellen. Als der Ökonom Joseph Alois Schumpeter die Fähigkeit des Kapitalismus zur «schöpferischen Zerstörung» rühmte, sah er darin eine Tugend, um die einem raschen Fortschritt entgegenstehenden Hindernisse aus dem Weg zu räumen.[17] Möglicherweise nahm er dabei nicht in den Blick, dass einige der größten aus der industriellen Revolution hervorgegangenen Konzerne, Unternehmen wie Colt, DuPont, Siemens, die IG Farben und Krupp, mit dem Bau furchtbarer Massenvernichtungswaffen hohe Profite erzielten. Ende des Zweiten Weltkriegs waren Schusswaffen in der Lage, meilenweit entfernte Ziele zu treffen, gelenkte Raketen konnten über den Ärmelkanal fliegen und Flugzeuge gewaltige Bomben abwerfen. Den Höhepunkt markierten die Atombomben, die auf Hiroshima und Nagasaki niedergingen. Tragischerweise hielt die Entwicklung der Moralität mit dem wissenschaftlichen «Fortschritt» nicht Schritt.[18]

Gleichzeitig senkte die Anwendung von Tötungstechnologie in den Schlachthöfen von Chicago den Preis für Fleisch; so wurde es für die Arbeiterklasse der reicheren Großstädte erschwinglich. Zu jener Zeit entwickelten sich die «Zerlegungsbänder» in den Fleischfabriken von Armour und von Swift in Chicago zu wissenschaftlich effizienten Maschinerien, um das Leben von Millionen von Tieren zu beenden und ihre enthäuteten, zerteilten Körper zu Dutzenden neuer Waren zu verwandeln, neben Fleisch etwa zu Schuhen oder Knöpfen. Diese multinationalen Konzerne, die ihre Geschäftstätigkeit in den 1920er Jahren nach Lateinamerika und auch auf andere Kontinente ausdehnten, verwendeten, wie es hieß, «alles außer dem Quieken». Die gnadenlose schöpferische Zerlegung formte einen Produktionsprozess, der zu einem Vorbild der industriellen Fließbandproduktion wurde.[19]

Ein besonders markantes Beispiel für die der Technologie innewohnenden Widersprüche war Alfred Nobels geniale Erfindung, das Dynamit. Durch Mischen von Nitroglyzerin und Kieselerde war es ihm gelungen, einen Sprengstoff herzustellen, der nicht nur wesentlich wirksamer als Schwarzpulver war, sondern auch, durch die gleichzeitige Erfindung der Sprengkapsel, sicher und kontrollierbar. Das Ergebnis war ein Glücksfall für den Berg- und Tunnelbau sowie für die Bauindustrie im Allgemeinen, denn deren Arbeit wurde dadurch sicherer. Das Dynamit wurde zu einem globalen Produkt, denn zum einen konnte der feste Sprengstoff gefahrlos transportiert werden, zum anderen baute Nobels Firma in vielen Ländern Dynamitfabriken auf. Doch trotz des unbestreitbaren Nutzens der Erfindung für den Hoch-, Tief- und Bergbau prangerte man Nobel als Kaufmann des Todes an. Tatsächlich jedoch war er Pazifist, und der Geist, den er mit seiner Erfindung aus der Flasche befreit hatte, plagte sein Gewissen. Nobel verfügte testamentarisch, dass ein beträchtlicher Teil seines zeitgenössisch auf neun Millionen Dollar bezifferten Vermögens dazu verwendet werde, bahnbrechende naturwissenschaftliche Fortschritte und andere intellektuell heraus ragende Leistungen mit einem Preis zu honorieren. Eine gewisse Ironie birgt diese selbstauferlegte Buße insbesondere im Fall des geschaffenen Friedenspreises, denn schließlich kommen die Mittel dafür ebenfalls aus dem Geschäft mit dem Sprengstoff.[20] Aufbau und Zerstörung, Frieden und Krieg tanzten zu einem unsteten Rhythmus einen bizarren Reigen.

Die große Divergenz

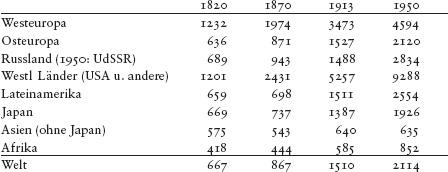

Die Epoche verstärkte, was der Historiker Kenneth Pomeranz Great Divergence, die «große Divergenz», genannt hat. Pomeranz hinterfragt die, zumindest im Westen, vorherrschende Überzeugung, im Hinblick auf Wohlstand und technologische Entwicklung sei Europa bereits seit dem Mittelalter dem Rest der Welt überlegen gewesen, und macht geltend, dass erst nach 1750 tatsächlich von einem Vorsprung des Westens vor Asien die Rede sein könne und dann auch nur aus ökonomischen und geographischen Gründen – es gebe keine überlegene Kultur oder «Rasse». Danach hätten sich Wohlstand, Technologie und militärische Macht in einer Ecke der Welt in einigen wenigen Ländern und Unternehmen auf eine Weise konzentriert, wie man sie niemals zuvor erlebt hatte.[21] 1880 war das Pro-Kopf-Einkommen in der «entwickelten Welt» ungefähr doppelt so hoch wie das der «Dritten Welt», 1914 belief es sich bereits auf mehr als das Dreifache, und ein fünfmal höherer Wert wurde 1950 erreicht, und zwar ungeachtet der auf den Zweiten Weltkrieg zurückgehenden Verwüstungen in Westeuropa.[22]

Tatsächlich führten die Kriege dazu, dass auch zwischen den entwickelten Ländern die Abstände größer wurden, denn die expandierenden Ökonomien der USA, Kanadas, Australiens, Neuseelands und Argentiniens blieben von kriegsbedingter Zerstörung an der Heimatfront verschont. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den USA schnellte vom Vierfachen des Durchschnittswerts «peripherer» Länder im Jahr 1870 auf das fast Neunfache im Jahr 1950, während die westeuropäischen Länder ihren Vorsprung langsamer ausbauten, vom 3,5-fachen auf das 4,7-fache.[23] Die Verarmung der Bevölkerung in der Weltwirtschaftskrise und im Zweiten Weltkrieg ließ den Abstand etwas geringer werden, aber dennoch war er im Jahr 1945 immer noch bedeutend größer als 1870. Allerdings sagen selbst diese erschreckenden Zahlen praktisch nichts über die Realität des Abgrunds, der sich da auftat: Die wohlhabendsten Unternehmer und Räuberbarone der Welt kontrollierten mehr Reichtum als viele kleinere Länder.

Deutliche Unterschiede traten nicht nur zwischen Ländern und Kontinenten hervor. Denn obgleich sie nicht mit der Kluft zwischen reichen und armen Ländern zu vergleichen waren, fielen auch innerhalb ein und desselben Landes immense Ungleichheiten ins Auge. Das sogenannte Gilded Age, das «vergoldete Zeitalter», sah Plutokraten auf ungeheuren Anwesen, die ihre Zigarren mit Fünf-Dollar-Scheinen anfachten, während Millionen hungriger Proletarier in engen, schmutzigen Elendsquartieren leben mussten.[24] Tropische Plantagen brachten Köstlichkeiten wie Kaffee, Zucker und Bananen hervor, Dinge, die für eine neue städtische Konsumentenklasse in Westeuropa und Nordamerika erstmals zur Verfügung standen, doch die prunkvollen Herrenhäuser der Plantagenbesitzer waren umgeben von den Hütten und Baracken der Landarbeiter und ihrer hungrigen und barfüßigen Kinder, die man nicht selten vor den Blicken des schwerbewaffneten Patrón versteckte. Die meisten Menschen allerdings, insbesondere in Afrika und Asien, bestellten weiterhin ihr Land und hüteten ihr Vieh, wie sie es seit Menschengedenken taten.

Die Zeitgenossen führten die globale Kluft auf Unterschiede der «Rassen», Religionen, klimatischen Bedingungen und vor allem auf einen Kampf der Kulturen zurück. Nicht nur selbstzufriedene europäische und nordamerikanische Plutokraten sahen die Spaltung der Welt als eine Konfrontation zwischen Zivilisation und Barbarei an, auch viele Eliten der Peripherie teilten diesen Blick. Mit dem Ende der Epoche begannen erklärende Konzepte wie «Unterentwicklung» und «Imperialismus», die alten kulturalistischen, religiösen und rassistischen Deutungsmuster zu ersetzen. Trotz des Drucks, mit dem «westliche» Lebensweisen sich ausbreiteten und die Welt in jenen Jahren «einten», prägten Unterschiede, bisweilen wachsende Unterschiede das tägliche Leben der verarmten Weltbevölkerung.[25]

Umwelt als Ressource und Opfer

Unser Kapitel konzentriert sich zwar auf die Bedingungen von Menschen in der Weltwirtschaft, doch wäre es nachlässig, die Auswirkungen auf die natürliche Umwelt außer Acht zu lassen, die mit der sprunghaften Ausdehnung von Produktion und Handel verbunden waren. Wirtschaftswachstum und medizinischer Fortschritt trugen dazu bei, dass die Weltbevölkerung in der von uns betrachteten Epoche schneller zunahm als jemals zuvor in ihrer bisherigen Geschichte und sich binnen 75 Jahren mehr als verdoppelte, nämlich von 1,2 Milliarden auf 2,5 Milliarden Menschen; zugleich stieg, wie erwähnt, in vielen Regionen die Lebenserwartung an. Verbunden mit einer erhöhten Produktivität – manchen Schätzungen zufolge stieg der Produktionsausstoß weltweit um 500 Prozent an – und wachsenden Konsumbedürfnissen sowie neuen Möglichkeiten, aufgrund verbesserter Infrastruktur auch entfernte Regionen zu erreichen, verlor «Natur» im wahrsten Sinne des Wortes an Boden. Ursprüngliche Prärien und Graslandschaften kamen unter den Pflug und lieferten reiche Ernten, doch zugleich führten menschliche Eingriffe häufig auch zu Katastrophen. Durch Bewässerung konnte aus mancher Wüste fruchtbares Ackerland entstehen, doch Überbeanspruchung der Böden und Überweidung verwandelten manches ertragreiche Stück Land in eine Staubwüste.

Das mit der Expansion der Weltwirtschaft einhergehende Vordringen von Menschen in zuvor unbesiedelte Gebiete hatte widersprüchliche Folgen. Die Begegnung von Europäern und Nordamerikanern mit bislang unbekannten Teilen der Erde am Amazonas, im amerikanischen Westen, in Zentralafrika und in Sibirien hatte die Vernichtung eines Teils der Pflanzen- und Tierwelt zur Folge; Entwicklung bedeutete für manche Spezies alltägliche Tragik.

Naturschützer wie der US-Amerikaner John Muir begannen die Bedrohung wahrzunehmen, die von einer weiteren Ausbreitung des Menschen ausging, und kämpften für die Erhaltung einer «unberührten» Natur. Doch waren solche Beispiele untypisch. In den meisten Fällen kam es zu einer «ursprünglichen Akkumulation», in deren Verlauf Flora und Fauna als Ressourcen behandelt wurden, aus deren Nutzung Profit zu schlagen war. «Der schwarze Kontinent» beispielsweise wurde als Geschenk der Natur angesehen und nicht als schützenswerte Wildnis: Die großen Elefantenherden schlachtete man ab, um an die Stoßzähne zu kommen. Die Büffel, die millionenfach in den nordamerikanischen Prärien lebten, wurden beinahe ausgerottet. Den sich an der Ostküste Brasiliens erstreckenden Regenwald, die Mata Atlântica, fällte man. Viele Inseln im Ozean wurden einfach überrannt. Dort, wie auch auf dem Festland, hatte zudem das Einführen fremder Tierarten häufig katastrophale Folgen für einheimische Tiere und Pflanzen.[26]

Menschliche Hybris ist natürlich nichts Neues. Jahrtausendelang dachten manche Gemeinschaften, ihre Götter hätten ihnen das Eigentum an Tieren und Pflanzen übertragen. Zivilisation und Suzeränität schlossen per Definition lange schon die Herrschaft über die Natur mit ein.[27] Was sich verändert hatte, waren nicht so sehr die Vorstellungen als vielmehr die Art und Weise, wie Technokraten und Wissenschaftler Techniken zur Eroberung der «Natur» entwickelten. Die Zerstörung der Umwelt ging Hand in Hand mit ihrer Kommodifizierung. Gesellschaften mit Märkten wurden zunehmend zu Marktgesellschaften, beherrscht von der Notwendigkeit, mit immer mehr Teilen der Welt Geschäfte zu machen. Land, Wald und wildlebende Tiere wurden zunehmend als Privateigentum angesehen – oder aber als Hindernisse, die dem Fortschritt im Wege standen. Die Kapitalisierung der Natur verlangte entsprechend neue Rechtsinstitutionen, Eigentumstitel, Finanzinstrumente und Formen des Handels.

Baumwolle und die erste

industrielle

Revolution

1870 hatte die erste industrielle Revolution bereits dazu geführt, dass billige Baumwolltextilien im Fernhandel an erster Stelle standen; sie hatten Edelmetalle, Gewürze, Seide, Zucker und Tabak von dieser Stelle verdrängt, auch wenn der internationale Handel mit all diesen Waren, Gewürze ausgenommen, in der von uns betrachteten Epoche weiterhin rasch wuchs. Dampfbetriebene Webmaschinen, angetrieben mit walisischer und englischer Kohle, und Eli Whitneys «Cotton Gin» hatten die Textil- und Bekleidungsherstellung revolutioniert. Hatte Baumwolle im Jahr 1793 in der britischen und US-amerikanischen Bekleidungsproduktion nur einen Anteil von vier Prozent, so erreichte sie ein Jahrhundert später 75 Prozent. Die Arbeit von Sklaven auf den Baumwollfeldern Nordamerikas war die Grundlage dieses industriellen Kraftzentrums, das dem Niedergang geweiht schien, als Abraham Lincoln sich anschickte, die Sklaverei abzuschaffen. Schließlich kamen unmittelbar vor dem Beginn des Amerikanischen Bürgerkriegs zwei Drittel der Baumwolle weltweit aus den USA, bei der in Großbritannien verarbeiteten Baumwolle betrug der Anteil 80 Prozent.[28]

Doch Baumwollzüchter in den USA und anderswo begriffen schnell, dass sie keine Sklaven brauchten. Das «weiße Gold» blieb, dank Schuldknechtschaft, auch nach der Emanzipations-Proklamation weiterhin der Motor der Ökonomie im Süden der USA. Mittlerweile indes waren Baumwollproduzenten in Ägypten und Indien, die Tagelöhner, Teilpächter und Schuldknechte einsetzten, aufgrund niedrigerer Kosten für die Arbeitskraft mit ihrem Angebot konkurrenzfähig. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts verlor die Baumwolle ihre Spitzenstellung im Welthandel, da sie nun in vielen Regionen der Welt angebaut wurde, so etwa in Brasilien, Mexiko, Südafrika, Uganda und China. Für die Zeit von 1860 bis 1887 belegte Baumwolle einen neunten Platz im Seehandel, der Wert der gehandelten Baumwolle betrug dabei weniger als ein Fünftel des Werts des gehandelten Getreides oder Zuckers und weniger als ein Viertel des Werts des gehandelten Kaffees. Der US-amerikanische Baumwollexport erreichte zwar 1880 wieder das Vorkriegsniveau und verdoppelte sich bis 1895, stagnierte danach aber. Der expandierende US-Binnenmarkt für Textilien kompensierte in gewissem Maße die nachlassende Auslandsnachfrage, doch die amerikanische Baumwollproduktion wuchs nur noch langsam und unstetig, wie im Übrigen auch weltweit. Schon bald sollte die Baumwolle scharfe Konkurrenz von anderen natürlichen und vor allem synthetischen Fasern bekommen.[29]

Die Textilherstellung reifte immer weiter aus, und Investoren aus den bereits industrialisierten Ländern wie auch einheimische Unternehmer in Lateinamerika, Süd- und Osteuropa sowie Asien, und hier insbesondere in Japan und Indien, importierten Produktionsmaschinerie, um eigene Fabriken aufzubauen. Bei ihren jeweiligen Regierungen setzten sie sich in der Folge für Schutzzölle ein, was den internationalen Handel mit Textilien weiter reduzierte, ungeachtet der steigenden Verkäufe von Produktionsanlagen aus dem Zentrum in die Peripherie. Hier ist eine erste Stufe dessen zu beobachten, was nach 1930 allgemein als importsubstituierende Industrialisierung bezeichnet werden sollte. Die Baumwolle war letztlich ein frühes Opfer des Mechanismus, für den der Ökonom Raymond Vernon den Begriff «Produktlebenszyklus» geprägt hat: Es handelt sich dabei um die Entwicklung, die eine neue Technologie nimmt, die zunächst Pionierunternehmen – also Unternehmen, die als erste eine effizientere Technologie einsetzen und so den Markt dominieren und erweitern – hohe Monopolerträge bietet.[30] Obwohl sie weiterhin Profite erzielten, verloren die Pioniere der Baumwollindustrie durch die Proliferation der Technologie ihren internationalen Wettbewerbsvorteil und ihre dynamische Stellung. Wir werden sehen, dass dieses Muster sich vielfach wiederholt, bei ganz unterschiedlichen Technologien (von der Eisenverhüttung bis zum Telegraphen) und Waren (von Getreide bis Kautschuk). Neue Produkte, die auf die verschiedensten Rohstoffe aus den entlegensten Teilen der Welt angewiesen sind, übernehmen den Stab und die Führerschaft im globalen Staffelrennen um die fortgesetzte Expansion der Weltwirtschaft.

Freihandel

Die Auseinandersetzung um Schutzzölle war für die weitere Entwicklung des Welthandels fraglos von enormer Bedeutung. 1870 genoss Großbritannien eine offenkundig privilegierte Position auf dem Weltmarkt; Gründe hierfür waren nicht zuletzt der britische Vorsprung bei Baumwolltextilien wie auch anderen Produkten, die globale Vormachtstellung als Seemacht, ein erfolgreiches und hochentwickeltes Finanzsystem sowie der freie Zugang zu den Märkten des Britischen Empire. Es war daher kein Wunder, wenn britische Staatsmänner und Politiker sich bereitwillig auf Klassiker der Ökonomie wie Adam Smith oder David Ricardo beriefen und die Vorzüge des Freihandels oder die unsichtbare Hand des Marktes priesen. Auch wenn das Schlagwort vom laisser faire bereits auf die französischen Physiokraten zurückging, sprach der Liberalismus in der Ökonomie der von uns untersuchten Epoche mit einem britischen Akzent. Die Vorzüge niedriger Handelssteuern erkannten die Beamten Ihrer und Seiner Majestät ebenso an wie britische Investoren, Lohnarbeiter oder Konsumenten.[31] Die ökonomischen Sendboten Englands zogen in alle Welt, um Staatsmänner und Kreditwirtschaft von der Notwendigkeit des Goldstandards und von niedrigen Zöllen, von der Beschränkung des Staates und vom Vorrang des privaten Sektors zu überzeugen – letztlich alles zum Wohle britischer Fabrikanten, Händler, Bankiers und ihres Empire.

Staatsmännern und Kapitalisten in anderen Ländern ist es zu verzeihen, wenn sie nicht ganz so entzückt vom Freihandel waren. Die ungleiche globale Verteilung von Kapital ließ viele Regierungen an dessen Nutzen zweifeln. Selbst in Ländern und Regionen, die in jenen Zeiten exportgeleiteten Wachstums sehr erfolgreich waren, so etwa auf dem amerikanischen Doppelkontinent oder bei den späteren Industriegiganten Deutschland, Russland und Japan, gab es eine hitzige Debatte darüber, ob offene Märkte und der Vorrang der Privatinitiative vernünftig wären. Protektionismus und Freihandel konkurrierten weiterhin miteinander, und verschiedentlich entwickelten politische Eliten ausgeklügelte Argumente zugunsten der Bewahrung größerer Autarkie.[32] Wie wir noch sehen werden, gab es bei manchen Staatsmännern auch Bestrebungen, bestimmte Regionen mit Zollschranken zu umgeben und gleichzeitig Handelsunionen zu errichten. Jede größere Wirtschaftsmacht liebäugelte mit der Vorstellung einer solchen Union: Den Franzosen ging es um eine Union mit anderen «romanischen» Ländern, die pan-amerikanische Politik der USA verfolgte entsprechende Ziele im (imaginierten) eigenen «Hinterhof», die Briten setzten ihre imperialen Präferenzen in den 1920er Jahren um, die Deutschen konzentrierten sich auf Mitteleuropa, und die Japaner zwangen in ihrer Region den Nachbarländern ihren Willen auf.

Andernorts zeigten sich Bestrebungen, kleinere Märkte zu schützen. In Lateinamerika übten Ende des 19. Jahrhunderts in Brasilien, Peru und Mexiko protektionistische Lobbys großen Einfluss aus.[33] Darüber hinaus gab es verschiedene Diktatoren und caudillos, die in den 1870er und 1880er Jahren erhebliche Macht ausübten und als Schlüsselfiguren im Kampf um die Allokation von Ressourcen anzusehen waren. Die caudillos befürworteten, wie im Übrigen auch Warlords in China oder Stammesführer in Afrika, leidenschaftlich eine territoriale Eigenständigkeit, auch wenn sie bisweilen als ein möglicher Schritt zu einer größeren, regionalen Einheit angesehen wurde. Es überrascht nicht, dass lokale Kriege und politische Aufstände neue Investitionen und die ökonomische Entwicklung hemmten. Die Folge war, dass das Exportvolumen der meisten lateinamerikanischen Länder bis in die letzten Jahre des 19. Jahrhunderts gering blieb und stark schwankte; die meisten Länder in Afrika und Asien schnitten sogar noch schlechter ab.[34]

Obgleich manche lateinamerikanischen Staatsoberhäupter zu den Musterschülern einer Freihandelspolitik nach Art der Manchesterschule zählten, erforderten die Verhältnisse der Hemisphäre andere Antworten als in England. In der «Neuen Welt» war die Ökonomie entscheidend auf Staatsinterventionen angewiesen, nicht nur im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, des Bankwesens oder öffentlicher Einrichtungen, sondern auch in Schlüsselsektoren des Exports, etwa bei Kaffee und Kautschuk. Dennoch wurde der Liberalismus auch in der staatlichen Politik ideologisch und rhetorisch ständig beschworen, doch präsent war er mehr dadurch, dass man ihn brach, als dass man ihn befolgte: ein Lippenbekenntnis zum Liberalismus im Verein mit staatlicher Intervention.

Auch in Nordamerika schieden sich die Geister an der Frage, ob der Freihandel erstrebenswert sei. In den USA kam nach 1865, nach der Niederlage der Konföderation im blutigen Bürgerkrieg, die polarisierende Auseinandersetzung über Zölle nicht zur Ruhe. Unter den beiden großen politischen Parteien des Landes blieb die Angelegenheit umstritten: Während die Demokraten vor allem einen übermächtigen Staat fürchteten, forderten die Populisten und später die progressiven Republikaner mehr staatliche Eingriffe in die Ökonomie. Insbesondere den ausländischen Investitionen, die ins Land zu strömen begannen, standen diese Parteien skeptisch gegenüber. Die anti-britische Stimmung war heftig; in den frühen 1890er Jahren konnte ein Krieg zwischen den USA und Großbritannien gerade noch vermieden werden.[35]

Kanadier hegten in ihrer Mehrheit keine solchen anti-britischen Ressentiments (abgesehen von den Québécois). Sie suchten einen Mittelweg, strebten einen freieren Handel an und wollten die kolonialen Bande lockern, dabei aber weiterhin Teil des Commonwealth bleiben. Ein freierer Handel bedeutete jedoch in jedem Fall eine Abkehr von London. Der größte Teil der kanadischen Handelsbeziehungen verschob sich in jenen Jahren entsprechend vom Vereinigten Königreich in die Vereinigten Staaten. 1870 importierte Kanada mehr als die Hälfte seiner Konsumgüter aus Großbritannien, nur ein Drittel kam aus den USA; 1911 waren nur noch ein Viertel der Importe britischer Herkunft, während 61 Prozent vom südlichen Nachbarn kamen.

Der kanadische Weg hob sich indes ziemlich deutlich von anderen britischen Kolonien wie Australien, Neuseeland oder Südafrika ab, die weiterhin mehr als die Hälfte ihrer Importe aus Großbritannien bezogen. In der Gegenrichtung ging rund die Hälfte der kanadischen Exporte weiterhin ins britische Mutterland. Damit ließ Kanada zwar Australien hinter sich, blieb aber selbst wiederum hinter Neuseeland und Südafrika zurück, die beide mehr als drei Viertel ihrer Exporte ins Vereinigte Königreich verschifften.[36] Schließlich waren Indien, Südafrika und Rhodesien zwar auf dem Weltmarkt erfolgreich, doch zugleich unterstanden alle drei weiterhin als Kolonien dem Britischen Empire; der Preis waren große innere Ungleichheiten.

In den meisten Teilen Asiens und Afrikas waren die Verhältnisse andere, insofern eine weniger enge Beziehung zum britischen oder iberischen Mutterland bestand. Dort führte die lokale Macht auf Dorf- oder Stammesebene zu einer Situation fragmentierter Souveränität; die große Mehrheit der Bevölkerung waren Subsistenzbauern und Hirten, die am Außenhandel wenig Interesse hatten. An solchen Schauplätzen waren die europäischen Mächte vielfach bemüht, per Gesetz oder mit Waffengewalt überhaupt Marktbeziehungen und Geldverkehr voranzutreiben. Selbst Japan, das in Asien erfolgreichste Land, was die Industrialisierung und den Ausbau des Handelsvolumens anbelangte, gab seine Bemühungen, sich erfolgreich in die Weltwirtschaft zu integrieren, auf; die Weltwirtschaftskrise schließlich betrachtete die japanische Regierung als Beleg für die Gefahren des Freihandels und verfolgte in der Folge das Projekt einer geschlossenen imperialen Handelsunion, der sogenannten Großostasiatischen Wohlstandssphäre.

Erst als Welthandel und internationale Kapitalströme während des Ersten Weltkriegs und dann in der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre beinahe kollabierten, zwang das zu einem nennenswerten Wandel im Nachdenken über Handel und Finanzen. In der Folge begann eine theoretische Aufarbeitung des bislang erfolgten stückwerkhaften politischen Krisenmanagements. Die schweren Erschütterungen des Handels und der Finanzströme führten letztlich dazu, die globale Ökonomie und auch die Rolle des Staates auf neue Art zu betrachten und zu verstehen.[37] Ursprünglich erschien die Entstehung staatlicher Planung weitgehend ungeplant und unvermittelt. Sie entwickelte sich sowohl in landwirtschaftlich geprägten als auch in industriellen Exportökonomien. Nach dem Ersten Weltkrieg war es das Bemühen der führenden Mächte (mit Ausnahme der UdSSR), zu einer klassischen liberalen Wirtschaftspolitik zurückzukehren, den Goldstandard wiederherzustellen und die internationalen Handels- und Investitionsschranken zu senken. Die Sowjetunion hingegen sowie Teile Osteuropas wandten sich, teils aus ideologischen Gründen, teils aus Überlebensnotwendigkeit, staatlicher Planung zu. Während der 1930er Jahre hörte die Selbstregulierung des Marktes auch in Westeuropa auf zu funktionieren, Warenpreise und Handel stürzten ins Bodenlose. Angesichts der Deflation, verunsicherter Finanzmärkte und politischer Unruhe gingen schließlich auch die Regierungen in Westeuropa und Nordamerika dazu über, die jeweilige einheimische Industrie abzusichern, und erweiterten den Umfang öffentlicher Investitionen und staatlicher Regulation.

Exportierende Länder versuchten dem Beispiel zu folgen. In den meisten Teilen Lateinamerikas beispielsweise hatten sich die einheimischen Märkte aufgrund des exportgeleiteten Wachstums bereits deutlich erweitert und ausdifferenziert. Entsprechend wurde die importsubstituierende Industrialisierung als eine Strategie, die Abhängigkeit von Importen zu verringern, zunehmend attraktiv. Politisierte und radikalisierte Arbeiter in den städtischen Zentren sowie in einigen Ländern – wie beispielsweise in Mexiko – auch Bauern und Arbeiter aus dem Exportsektor forderten mehr staatliche Aufmerksamkeit für ihre Belange und die Absicherung durch ein soziales Netz.[38] Staatliche Initiativen gab es auch in Indien sowie in der wachsenden japanischen Einflusssphäre, zu der die Kolonien Korea und Taiwan sowie weite Regionen in Südostasien und China gehörten. Die keynesianische Revolution begann, wenn auch noch nicht unter diesem Namen, den Liberalismus des freien Marktes theoretisch und praktisch in Frage zu stellen.

Die zweite industrielle Revolution

Das späte 19. und das frühe 20. Jahrhundert können zugleich als die «natürliche» Fortsetzung der ersten industriellen Revolution wie als ein radikaler Bruch mit dieser Vergangenheit angesehen werden. Es gab eine Unzahl von Veränderungen: Neue Materialien und Energiequellen wurden erschlossen und fanden Verwendung, die Organisation des Produktionsprozesses wandelte sich ebenso wie das Management oder die Anwendung der Wissenschaft, die dynamischsten Sektoren der Industrie schließlich und sogar die Länder, die jene neue Welle der Industrialisierung anführten und dominierten, waren andere. Ging der Vorsprung der Briten im 18. Jahrhundert auf die Dampfkrafterzeugung durch Kohle zurück, so verlor Großbritannien seine führende Rolle nach 1870 sukzessive an die Vereinigten Staaten und an Deutschland. Obwohl Kohle, Dampf und Eisen weiterhin wichtig blieben, traten nunmehr Öl, Elektrizität und Stahl in den Vordergrund. Chemikern kam dieselbe Bedeutung zu wie Ingenieuren; sie entwickelten Anilinfarben, Dynamit und Nitrate, die zu Dünger und Munition weiterverarbeitet wurden. Die auf Forschung und Wissenschaft basierende, kapitalintensive Technologie führte zu neuen, effizienteren großindustriellen Produktionsmethoden; neue Materialien wurden entwickelt und weiterentwickelt, darunter Gummi, Stahl und Zement; neue Branchen und Produkte entstanden: etwa die elektrotechnische Industrie, der Telegraph, die Schreibmaschine, das Fahrrad und das Automobil. Viele der neuen Materialien und Güter ließen sich technisch und wirtschaftlich vorteilhaft in großen Stückzahlen produzieren. An verschiedenen Orten kam es zur Einführung des «amerikanischen Systems» mit Montagebändern, die eine kontinuierliche, fließende Produktion mit standardisierten, austauschbaren Einzelteilen erlaubten; Frederick Taylors Konzept der «wissenschaftlichen Betriebsführung» begründete durch Erhöhung der Arbeitsnormen und detaillierte Zeit- und Bewegungskontrollen weitere Effizienzsteigerungen – Kritiker sahen darin eine Verschärfung der Ausbeutung der Arbeitskraft.

Bei anderen Gütern, die nun ebenfalls als Massenprodukte hergestellt wurden, insbesondere Lebensmittel und Medikamente, traten Verpackung, Markenname und Werbung in den Vordergrund, um die Eroberung globaler Märkte zu ermöglichen. In der Epoche nach dem Zweiten Weltkrieg sollten Konsumentinnen und Konsumenten im Westen Produkte nachfragen, von denen 1870 noch nicht einmal zu träumen war. Bauern und Landarbeiter indes konnten erstmals daran denken, Kleidung von der Stange zu kaufen oder Lebensmittel in einem Laden zu holen, Dinge, die bislang das Stadtleben charakterisiert hatten. Im späten 19. Jahrhundert begann in Westeuropa und den USA mit dem Entstehen von Kauf- und Warenhäusern – Bon Marché, Tietz, Harrods, Selfridges, Macy’s, Marshal Field und Wanamaker – und der von ihnen gewährten Konsumentenkredite sowie des Versandhandels – Montgomery Ward, Sears and Roebuck – der Markt für massenproduzierte Kleidung zu expandieren.[39]

Die Baumwolle hatte ihre einst zentrale Rolle für das Wachstum der Weltwirtschaft eingebüßt; doch die Briten trieben die Expansion des Weltmarkts weiter voran. Durch die Revolutionierung der Produktions- und Transporttechnologien sowie eine Ausdehnung der Kreditmechanismen gingen in der zweiten Hälfte der 1870er Jahre beinahe 40 Prozent der industriellen Exporte weltweit auf das Konto des Vereinigten Königreichs und Irlands. Dem großen Exportvolumen standen Rohstoffe für die Industrie sowie Nahrungsmittel für die schnell wachsenden städtischen Bevölkerungen gegenüber, die importiert werden mussten, da Klima und die beschränkte Fruchtbarkeit der Böden keine ausreichende Versorgung erlaubten. So kam es, dass Produkte aus dem Primärsektor beinahe zwei Drittel des Welthandels in den 40 Jahren vor 1913 ausmachten. Auf das Vereinigte Königreich und Irland entfiel dabei knapp ein Drittel des Gesamtimports an Primärgütern (und auf Nordwesteuropa entfielen weitere 40 Prozent). Der Motor der Weltwirtschaft waren die relativ kleinen britischen Inseln und das enge Nordwesteuropa, die freilich auf die Primärprodukte und die Märkte der Außenwelt angewiesen blieben. Der Wettbewerb der Fabriken von Manchester, London und Sheffield sowie ihrer Pendants auf dem europäischen Festland ließ die Preise für Industrieprodukte sinken, was steigende Nachfrage im Ausland schuf. Umgekehrt führte der britische Bedarf an Rohstoffen und Nahrungsmitteln zumindest anfänglich zu steigenden Preisen in Ländern, die landwirtschaftliche Produkte exportierten. Gleichzeitig zementierte London seine Position als globales Bank- und Finanzzentrum.[40]

Das Pfund Sterling, das 1821 zur offiziellen Einheit des britischen Goldstandards wurde, ersetzte in den 1870er Jahren in den meisten Ländern den spanischen, mexikanischen und peruanischen Peso und wurde letztendlich zum Währungsstandard des Welthandels. Das führte zu einer enormen Verminderung der Transaktionskosten und erleichterte Kreditgeschäfte. London wurde so zum Handels- und Finanzzentrum der Welt. Dem Vereinigten Königreich war es dadurch möglich, für geraume Zeit die Führungsrolle zu verteidigen, die ihm in der ersten industriellen Revolution zugefallen war.

Großbritanniens Bedarf an Rohstoffen für die boomende Industrie und an Nahrungsmitteln für die wachsende Bevölkerung hatte ein riesiges Außenhandelsdefizit zur Folge. Das Königreich finanzierte dieses Ungleichgewicht aus «unsichtbaren» Einnahmen aus Zinsen auf Industrie- und Staatsanleihen, aus Profiten aus ausländischen Direktinvestitionen, Schiffs- und Versicherungsgebühren und Währungstransaktionen. Der Historiker Niall Ferguson übertreibt nicht, wenn er die herausragende Rolle Großbritanniens als Motor des Welthandels beschreibt: «Es ist schlicht eine Tatsache, dass keine Macht in der Geschichte mehr dazu beitrug, die freie Bewegung von Gütern, Kapital und Arbeitskraft zu fördern, als das Britische Empire im 19. und frühen 20. Jahrhundert.»[41]

Staaten, Märkte und Monopole

Ungeachtet der Träume und Erwartungen von radikalen Verfechtern des Liberalismus und des freien Marktes war die Wirtschaft der Jahrhundertwende keineswegs unreguliert. Aufwändige und folgenschwere Technologien erforderten eine öffentliche Aufsicht, auch im Privatsektor. Staaten und Regierungen spielten eine wichtige Rolle, wenn es darum ging, kostenintensive Infrastruktur zu subventionieren, zu regulieren oder in einigen Fällen bereitzustellen, um die Geschäfte reibungslos laufen zu lassen. Das galt auch für manche der Exportökonomien in Lateinamerika, Asien, Ozeanien und, wenn auch in geringerem Ausmaß, Afrika, die im Laufe der Zeit in den Weltmarkt integriert wurden.[42] Darüber hinaus existierten traditionelle Bedingungen im Großen und Ganzen ungebrochen weiter und die Präsenz staatlichen Handelns in der Ökonomie blieb, was kaum überraschen dürfte, weitgehend unbemerkt.

Die Rolle, die Händlern, Beamten und schließlich der Information als solcher zufiel, veränderte sich mit der Entwicklung des Marktes. Selbst 1870 noch war ein spezialisiertes Marktwissen in den meisten Fällen lokal beschränkt, sporadisch und heterogen, und es wurde an verschiedenen Punkten der Warenkette von ganz bestimmten Akteuren kontrolliert – von Plantagenbesitzern, Kaufleuten und Maklern, von Reedern und Fabrikanten, von Groß-, Zwischen- und Einzelhändlern sowie schließlich Krämern. Auf einige wenige beschränkte Informationen über Geschäftsdetails und persönliche Vertrauensbeziehungen trugen dazu bei, dass ethnische und durch Familienstrukturen geprägte Händlergemeinschaften lange Zeit von großer Bedeutung blieben, so etwa kantonesische, tamilische, gujaratische, sindhische, persische, hadramaut-arabische, armenische, syrischlibanesische, marokkanisch-jüdische, baskische, schottische und aschkenasisch-jüdische Netzwerke.[43]

Im Laufe der Zeit indes breitete das Prinzip ‹Information› sich aus und wurde öffentlich, es wurde systematisiert und standardisiert, zunächst durch Kaufleute und Reeder, dann durch Handelsanzeiger, Zeitungen und Nachrichtenagenturen sowie durch Waren- und Wertpapierbörsen. Der Telegraph begann die Kommunikation zwischen benachbarten Regionen herzustellen; das Seekabel schließlich verband ganze Kontinente. Kommerzielle, rechtliche und wissenschaftliche Standards und Konventionen wurden notwendig, europäische Sprachen – Französisch in der Diplomatie, Deutsch in den Naturwissenschaften und Englisch in der Ökonomie – fanden unter zahlreichen Eliten weltweit Verwendung und die Kräfte des Kolonialismus und Imperialismus taten ein Übriges. Sogar ein Land, das, wie Japan, selbst keine unmittelbare Kolonialerfahrung hatte, führte moderne Konventionen ein, wenn auch mit gewissen Eigenheiten. Doch der Druck der «Modernisierung» – «Moderne» setzte sich als Terminus wie als Konzept in jenen Jahren durch – war nicht immer gleichbedeutend mit einem Wunsch nach Homogenisierung. Das Fremde wurde vielfach als verderblich und böse angesehen, und die Reaktion darauf war häufiger, es zu eliminieren als es zu unterstützen.

Es gibt eine umfangreiche Debatte unter Wirtschaftshistorikern, ob jene Epoche der Globalisierung sich in erster Linie durch das Wachstum des freien Marktes, gesicherte Eigentumsrechte, Liberalismus, den Goldstandard sowie den Freihandel auszeichnete, oder ob es nicht doch die staatliche Intervention im Britischen Empire wie im Mutterland war, die sie charakterisierte. Tatsächlich gibt es für beides Anhaltspunkte. Trustbildung und Monopole ließen sich insbesondere im Verkehrssektor feststellen, etwa bei Eisenbahnen und Dampfschiffreedereien, ferner bei Wunderwerken der Kommunikationstechnik wie dem Telegraphen und schließlich auch in der Schwerindustrie, insbesondere wo sie, wie die Rüstungsindustrie, von Regierungsaufträgen abhing. Vergleichbares gilt für den Bereich der neuen Energieträger und ihre industrielle Anwendung, also für Öl und Elektrizität, sowie für bestimmte Rohstoffe, die von Regierungen als strategisch bedeutsam erachtet wurden, wie das etwa bei Kautschuk der Fall war. Standard Oil kontrollierte um 1880 über 90 Prozent der Erdölraffination in den USA, United States Steel produzierte zur Jahrhundertwende beinahe zwei Drittel des industriellen Stahls, während in Deutschland das Rheinisch-Westfälische Kohlen-Syndikat (RWKS) eine vergleichbar dominante Stellung in der Kohleindustrie innehatte.[44]

Zur Konzentration kam es auch im Investitionsgüterbereich, etwa im Maschinenbau, also in einem Sektor, über dessen für die Industrie und nicht für Endverbraucher bestimmte Güter Letztere indes in der Regel herzlich wenig und bisweilen gar nichts wussten. Unter den Pionieren im Maschinenbau, so stellt der Wirtschaftshistoriker Alfred Chandler fest, «gab es kaum mehr als eine Hand voll Wettbewerber, denen es gelang, national oder international einen nennenswerten Marktanteil zu erobern. Diese Branche war schnell oligopolistisch oder monopolistisch, und sie blieb es.»[45]

Offenkundiger für die Öffentlichkeit in Nordamerika und Westeuropa war, dass «Größe» eine unverzichtbare Eigenschaft vor allem in der Nahrungs-, Genuss- und Arzneimittelbranche war, denn die verarbeitende Industrie produzierte hier Profite vor allem durch großindustrielle Skalen- und Synergieeffekte. Durch die vertikale Verknüpfung von landwirtschaftlicher Produktion (die sie nur in Ausnahmefällen in eigener Regie übernahm), Einkauf, Verarbeitung, Verpackung und Vertrieb schufen verschiedene riesige und mit viel Kapital ausgestattete Konzerne, deren Namen uns bis heute geläufig sind – beispielsweise United Fruit, British Tobacco, Coca Cola, Wrigley, Quaker –, innerhalb eines Unternehmens transnationale Warenketten, um neu entwickelte Produkte in großen Mengen auf dem Markt abzusetzen.[46]

Ungeheure Konzerne rückten nicht allein aufgrund technologischer Überlegenheit oder der Nachfrage am Markt in dominante Positionen. Bankiers, die in früheren Zeiten ihren Gewinn vor allem durch Kredite an Regierungen und andere Finanztransaktionen erwirtschaftet hatten, entwickelten sich zu wichtigen Finanzmaklern, die aus der besten Ausgangsposition ein günstiges Geschäftsklima zu ihrem Vorteil nutzen konnten. Mit dem Aufkommen von Aktiengesellschaften und dem Erlass von Gesetzen zur Haftungsbeschränkung gründeten sie große Depositenbanken, die Kleinanlagen von Rentiers und aus der Mittelklasse bündelten und in neue innovative Unternehmen und die weitere Expansion investierten, immer darauf bedacht, Trusts zu bilden, um den Wettbewerb zu beschränken.

Die riesigen Konzerne hatten Anteilseigner und selbst Direktoren und Manager aus einer ganzen Reihe von Ländern und waren schon von daher transnational. Und auch wenn Lenin beispielsweise das höchste Stadium des Kapitalismus durch Nationalismus und Trustbildung geprägt sah und davon ausging, dass dies zu einem Krieg der führenden imperialistischen Nationen führen würde, lässt sich feststellen, dass die multinationalen Gesellschaften es tatsächlich vielfach vorzogen, mit ihren internationalen Geschäftspartnern statt mit ihren Landsleuten zu kooperieren: J. P. Morgan finanzierte enorme Fusionen in den USA über die in London ansässige Bank seines Vaters, die Rothschilds waren als Bankiers mit Hauptsitzen in fünf Ländern tätig, das amerikanische Unternehmen General Electric und der deutsche Siemens-Konzern verfolgten gemeinsame Projekte, und französische und britische Banken kooperierten bei der Kreditgewährung. Die Regierungen der Länder, in denen diese Unternehmen operierten, waren infolgedessen mit geteilten Loyalitäten konfrontiert. Wie das Beispiel von Standard Oil in der Habsburgermonarchie zeigte, konnten multinationale Konzerne «in einen Zwiespalt geraten zwischen den internationalen Märkten, auf denen sie agierten, und den nationalen Regierungen, deren Unterstützung sie bisweilen benötigten, nicht zuletzt um ihre umfangreiche Geschäftstätigkeit weiter verfolgen zu können».[47]

Die transnationale Dimension förderten neben multinationalen Konzernen vor allem bilaterale und multilaterale Abkommen zwischen Staaten sowie internationale Netzwerke. Letztere stehen zugleich für die Anfänge dessen, was wir heute als Nichtregierungsorganisationen (NGOs) kennen. Aktivistinnen und Aktivisten, die bisweilen «eine Welt» erstrebten, begannen sich international für die verschiedensten Ziele zusammenzutun, etwa für die Bewahrung der Natur, den Kampf gegen Armut oder für medizinische Versorgung.[48]

Festzuhalten bleibt zudem, dass auch in der Welt des Verbrechens multinationale Vereinigungen vorherrschten – die freilich eher im Geheimen operierten, statt auf Regierungen zu setzen. Es war die Zeit des Aufstiegs von Straßenbanden aus Immigranten, der chinesischen Tongs, die sich zu illegalen Unternehmen wandelten, und später der Internationalisierung der italienischen Mafia, die ebenfalls zu einer ökonomischen Macht wurde, mit der zu rechnen war.[49]

Die neuen Technologien und die Akkumulation von Kapital ermöglichten schließlich, was der Wirtschaftshistoriker Alexander Gerschenkron die «relativen Vorteile der Rückständigkeit» genannt hat. Ehedem «rückständige» Ökonomien wie Russland, Deutschland oder Japan waren, so Gerschenkrons Argument, nicht darauf festgelegt, bei der Industrialisierung exakt den gleichen Weg wie Großbritannien einzuschlagen. Umsichtiges staatliches Handeln sowie eine aus dem Ausland finanzierte und importierte Technologie würden diesen Ländern den großen Sprung nach vorn erlauben. Bisweilen erweist es sich als vorteilhaft, «zu spät» zu kommen, so argumentiert auch der Wirtschaftshistoriker David Landes, denn: «Je größer die Kluft, desto größer der Gewinn für die, die sie überspringen.»[50] Rückständige Länder seien in der Lage, schneller als die schon früh führenden Nationen zu wachsen, weil sie deren Fehler vermeiden und sich die Vorteile erfolgreicher Technologie zunutze machen könnten; überdies stehe ihnen für Investitionen reichlich internationales Kapital zur Verfügung. Argentinien, Australien und Kanada konnten den Umstand, dass in diesen Ländern das koloniale Erbe ein relativ geringes Gewicht hatte und sie zudem nur dünn besiedelt waren, in dem Moment in einen Vorteil verwandeln, da in der Weltwirtschaft die Nachfrage stieg und somit Mittel zur Verfügung standen, das fruchtbare Land zu bewirtschaften und seine Erzeugnisse zu transportieren.

Bisweilen indes wurde ein avancierter Kapitalismus auch mit ländlichen und ärmlichen Verhältnissen kombiniert, in denen er sich nur langsam ausbreiten und seine Vorzüge erweisen konnte. Ein Beispiel ist die exportgeleitete Ökonomie Mexikos während der Diktatur Porfirio Díaz’ (1876–1911), deren wichtigste Exportgüter Rohstoffe und Grundnahrungsmittel waren – ein ganz und gar nepotistischer Kapitalismus, geprägt durch in multinationalen Konzernen und Banken operierendes ausländisches Kapital sowie durch Kartelle politisch miteinander verbundener einheimischer und ausländischer Investoren.[51] Argentinien, Brasilien, Chile und Kanada erlebten die Präsenz und das Agieren von mit viel Kapital ausgestatteten europäischen und nordamerikanischen Unternehmen in der Verkehrsinfrastruktur und der städtischen Versorgung, im Bergbau, Bankwesen und im Bereich der Getreide- und Fleischindustrie. Zur autochthonen Industrialisierung im Japan der Meiji-Zeit trug die Schwächung der Samurai-Oligarchie infolge einer Landreform bei, doch die stattfindende Konzentration nahm eine besondere Form an, die Herausbildung sogenannter Zaibatsu, großer Finanzgruppen, die eng mit dem Staat zusammenarbeiteten. In diesem Fall waren sowohl das Kapital als auch das Management einheimisch, wenn auch durch das Ausland inspiriert.[52]

Der ökonomische Wandel brachte neue soziale Spannungen mit sich, die sich mitunter in Gewalt entluden oder zu enormen politischen Turbulenzen führten. Die Allianz von Staat und Kapital in Mexiko beispielsweise beschwor die erste soziale Revolution des 20. Jahrhunderts herauf, und die schnelle Industrialisierung Russlands (sowie die verheerenden Folgen des Ersten Weltkriegs) trugen dazu bei, die Bolschewiki an die Macht zu bringen. Die staatlich gelenkte Entwicklungspolitik in Japan brachte Asiens erste imperialistische Macht des imperialen Zeitalters hervor.[53] In China waren europäisches Kapital und avancierte Technologie im Wesentlichen in Handelshäfen konzentriert, deren Innenbezirke der Autorität europäischer Mächte unterstanden. Dies förderte die Unruhe, die das chinesische Kaisertum 1911 zerstörte. Anti-europäischer Nationalismus und der Widerstand gegen die japanische Besatzung sollten gegen Ende der von uns betrachteten Epoche zum Aufstieg der Kommunisten und letztendlich zu deren Triumph beitragen.

Auslandsinvestitionen

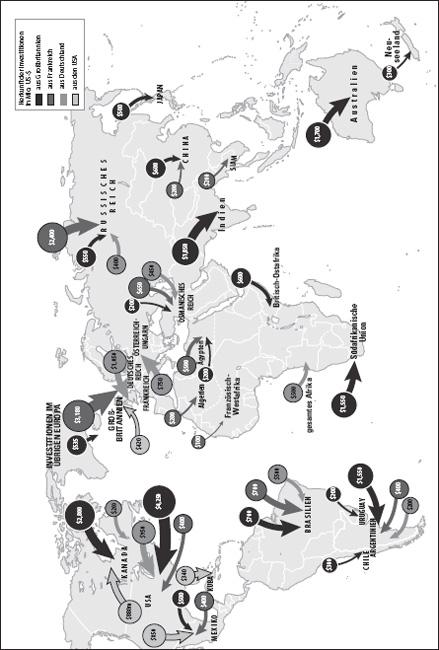

Nie zuvor hatte die Welt Auslandsinvestitionen in einem solchen Umfang gesehen wie in den Jahren 1870 bis 1929. Das ungeheure Anwachsen überschüssigen Vermögens sowie die Entwicklung neuer Finanzinstrumente, von Wertpapieren, Obligationen und Anleihen, begünstigten individuelle und institutionelle Investitionen im Ausland. Zwar kontrollierten und regulierten Regierungen Investitionen, doch der Zuwachs ging einzig auf das Konto des privaten Sektors. Wenn Regierungen Kredite aufnahmen, um ihre Haushalte auszugleichen, Schulden zu tilgen oder in Infrastruktur zu investieren, waren die Kreditgeber in der Regel eine Handvoll internationaler Bankiers. Die Anleihen emittierenden Banken hatten bis in die 1920er Jahre hinein fast alle ihren Sitz in Westeuropa, erst dann begannen verschiedene US-Banken, im Ausland Anleihen zu platzieren. Ein großer Teil des in London aufgenommenen Kapitals beispielsweise war kontinentaleuropäischer Herkunft, kleinere Mengen kamen aus der westlichen Hemisphäre sowie aus Indien und Australien.[54] Wir wissen nicht, welche niemals offiziell erfassten Summen zusätzlich noch von Angehörigen ethnischer Minderheiten investiert wurden, oder wie viel in Personengesellschaften statt in Aktiengesellschaften floss. Und gleichzeitig ist uns natürlich bewusst, dass Aktienkurse ebenso sehr Wünsche und Projektionen widerspiegeln wie konkreten Reichtum. Dennoch vermitteln sie uns eine allgemeine Vorstellung des ungeheuren Anwachsens der internationalen Finanzströme: Auslandsinvestitionen schnellten von über 6 Milliarden Dollar im Jahr 1870 auf 23 Milliarden im Jahr 1900 und auf 43 Milliarden im Jahr 1914 empor (vgl. die Tabellen 3 und 4).

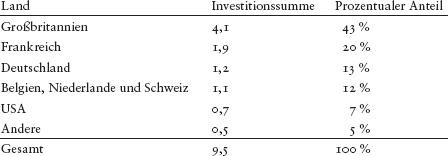

Tabelle 3: Verteilung der Auslandsinvestitionen 1914 nach Herkunftsland (in Mrd. Pfund Sterling)

Quelle: Albert G. Kenwood/Alan L. Lougheed, The Growth of the International Economy 1820–2000. An Introductory Text, London/New York 41999, S. 27.

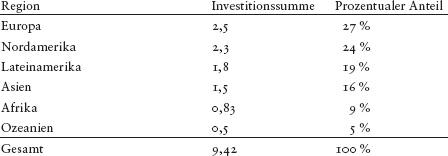

Tabelle 4: Verteilung der Auslandsinvestitionen 1914 nach Zielregion (in Mrd. Pfund Sterling)

Quelle: Kenwood/Lougheed, The Growth of the International Economy 1820–1990, S. 28.

Es bleibt anzumerken, dass zwar ein großer Teil des investierten Kapitals dazu verwendet wurde, etwaige Infrastruktur und den öffentlichen Sektor auszubauen, aber dennoch erhebliche Mittel lediglich dazu dienten, korrupte Despoten, die sich, ihre Familie und ihren Anhang bereicherten, an der Macht zu halten. Darüber hinaus nutzten Mitglieder der politischen Klasse, die vermögenden einheimischen Eliten oder Konzerne die Mittel, um Produktionsanlagen und Land aufzukaufen. Entstanden mit Auslandsinvestitionen daher auch Brücken, Straßen und mitunter Schulen, so trugen sie doch zugleich dazu bei, koloniale oder neokoloniale Regime am Leben und Ungleichheiten aufrechtzuerhalten – und unterschieden sich darin nicht so sehr von Kanonenbooten oder Besatzungstruppen.

Im Laufe der Zeit mussten die Briten feststellen, dass ihre finanzielle Leistungsfähigkeit an Grenzen stieß und London nicht in der Lage war, mit seinem Einfluss jeden Winkel der Welt zu erreichen; gleichzeitig war man allerdings nicht gewillt, den heimischen Markt protektionistisch abzuschirmen. Im Bereich der neuen chemischen, petrochemischen und elektrischen Technologien und Industrien gerieten die Briten sukzessive ins Hintertreffen; diese Branchen dominierten US-amerikanische und deutsche Trusts und Kartelle. 1913 war der britische Anteil am weltweiten industriellen Exportvolumen von der Marke von 37,8 Prozent, die er 35 Jahre zuvor erreicht hatte, auf 25,3 Prozent gefallen; zwei Jahrzehnte später sollte er nur noch 19,5 Prozent betragen. Die Briten konzentrierten ihren Handel immer stärker innerhalb des Empire: Betrug dessen Anteil 1871 bis 1875 noch ein Viertel des Handelsvolumens, so stieg er in den Depressionsjahren 1934 bis 1939 auf 41 Prozent.[55] Doch selbst innerhalb des Empire wies die Handelsbilanz für das Vereinigte Königreich ein Defizit auf, lediglich mit Südafrika fiel sie positiv aus. Großbritannien hörte auf, die Werkstatt der Welt zu sein, und wurde zu ihrem Bankier, Investor und Reeder.

Karte 10: Europäische und amerikanische Auslandsinvestitionen, um 1914

Dieselbe sukzessive Verschiebung war auch im Bereich der Portfolioanlagen zu beobachten. Die vier Jahrzehnte nach 1870 waren ein goldenes Zeitalter für europäische Investitionen in Übersee, und in jener Epoche bis 1914 kamen tatsächlich 40 Prozent der Auslandsinvestitionen aus Großbritannien.[56] Überraschenderweise – jedenfalls angesichts der gewöhnlichen Vorstellung vom imperialen Zeitalter – zogen europäische Investoren es vor, nicht in den eigenen Kolonien zu investieren. Stattdessen bevorzugten sie Staatsanleihen, Eisenbahnen, Häfen und städtische Erschließungsprojekte in unabhängigen Regionen wie den USA oder Lateinamerika. Erst nach dem Ersten Weltkrieg flossen britische Investitionen verstärkt in die eigenen Kolonien.

Ein Vergleich der weltweiten Produktion

Für den Weltmarkt hatten manche Gegenden der Erde eher marginale Bedeutung. Ungeachtet des in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts entbrannten imperialistischen «Wettlaufs» um Afrika war und blieb der Kontinent für die Produktion weltweit (bei einem Anteil von grob vier Prozent) peripher. Die Bevölkerung allerdings wuchs im Vergleich zum Weltdurchschnitt schneller, wobei die Entwicklung der Pro-Kopf-Produktivität die steigende Geburtenrate sogar überflügelte, sodass das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf sich mehr als verdoppelte. Eine solche Dynamik war indes nicht allein einem absoluten Produktivitätsanstieg geschuldet, sondern ebenso dem Übergang von der Subsistenzwirtschaft zu einer Produktion für den Markt. Im Ganzen gesehen gab es verschiedene Schwerpunkte eines peripheren Exportwachstums, etwa Südafrika mit seinen Diamant- und Goldschätzen. Doch in der Hauptsache war der Preis des Wachstums in den europäischen Kolonien südlich der Sahara eine extreme Ungleichheit und Ausbeutung, während weiße Siedlerenklaven und einheimische Kollaborateurseliten Privilegien genossen.

Im Vergleich zu Wachstum und Entwicklung in Europa und auf dem amerikanischen Doppelkontinent verlor Asien, von Japan abgesehen, an Boden. Der asiatische Anteil an der Weltbevölkerung, an der Produktion weltweit und am internationalen Handel fiel, am deutlichsten in China. Teile des altehrwürdigen Reichs wurden durch Warlords und ausländische Enklaven kontrolliert, Revolutionen vom Taiping-Aufstand bis zum Sturz des letzten Kaisers im Jahr 1911 erschütterten das Land ebenso wie der Bürgerkrieg zwischen der Guomindang und den Kommunisten oder die japanische Invasion. Doch hinzu kam, dass die wichtigsten Exportgüter Chinas, Tee und Seide, andernorts produziert – Tee in Indien und Ceylon, Seide in Japan oder Italien – sowie, im Falle der Seide, durch synthetische Textilien ersetzt wurden, insbesondere durch Kunstseide aus Nordamerika und Europa.[57]

Allerdings sollten wir an dieser Stelle vor voreiligen Schlüssen warnen. Die Zahlen verweisen auf einen relativen Niedergang Asiens in der Weltwirtschaft, doch wirft der Befund zugleich das Problem auf, dass Exporte nicht unbedingt einen präzisen Maßstab der wirtschaftlichen Entwicklung bieten. China etwa war, was Gesamt- und Pro-Kopf-Exporte anbelangte, unter anderem auch deshalb weit abgeschlagen, weil das Land eine riesige Bevölkerung, große inländische Märkte und eine dichte Besiedelung aufwies. Ihm fehlten somit unbesiedelte Gebiete, um Produkte für die Märkte in Europa und Nordamerika zu produzieren – die Hauptimporteure der Epoche.

Und dennoch: Bei einigen Produkten nahm der Export eine durchaus beeindruckende Entwicklung. Baumwolle und Textilien, Tee, Reis und Jute aus Indien waren Weltmarktführer, ebenso indonesischer (in der Hauptsache javanischer) Kautschuk, Zucker und Tee sowie Kautschuk und Zinn aus Malaya. Und Opium war zweifellos eines der weltweit einträglichsten Exportgüter (was die Gewinnerwartungen anbelangte). Wie wir noch sehen werden, waren Unternehmungen, die Kulturpflanzen und Grundstoffe für den Export produzierten, am erfolgreichsten in ehedem randständigen Gebieten wie etwa in der indischen Region Assam für Tee, im Delta des Irrawaddy für Reis, in Burma für Jute und in Malaya und Sumatra für Kautschuk.

Darüber hinaus ist es plausibel, dass die Binnenmarktorientierung eines Großteils der chinesischen, japanischen und indischen Produktion sowie die Institutionen und Erfahrungen, die darauf aufbauten, letztlich von Vorteil waren. Denn was in der betrachteten Epoche negativ ausschlug, bereitete in diesen Ländern womöglich dem ungeheuren Exportboom den Boden, den sie im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts erlebten.[58]

Wenn es um die Produktion für den Export ging, war eine vorausgegangene ökonomische Entwicklung vielfach kein Vorteil: Einen Beleg dafür liefert der Umstand, dass der dünn besiedelte amerikanische Doppelkontinent und einzelne Regionen im Pazifik die höchsten Exporterträge überhaupt verzeichneten. In den Blick genommen als «Neue Welt», «weit» und «leer», als «neues Europa», «Siedlerkolonien» oder «Ableger» Europas, entwickelten sich die USA, Kanada, Australien und Neuseeland: War ihr Anteil an der weltweiten Produktion 1820 noch vernachlässigbar, so lag er 1870 bei 10 Prozent, verdoppelte sich bis 1913 und erreichte 1950 beinahe die Marke von einem Drittel.[59] Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf stieg um mehr als das Vierfache und erreichte 1950 einen geschätzten Wert von 9288 US-Dollar (in US-Dollar von 1990), zu diesem Zeitpunkt das bei weitem höchste Niveau der Menschheitsgeschichte, mehr als doppelt so hoch wie das der Länder Westeuropas. Neben dem Reichtum an natürlichen Ressourcen, der geringen Größe der autochthonen Bevölkerung (was nicht zuletzt bei der Berechnung von Pro-Kopf-Einkommen und -Produktion ins Gewicht fällt), der ungeheuren Anziehungskraft für Einwanderer und Kapital und dem in mehreren Fällen hinzutretenden Vorteil, unter dem Schirm des britischen Freihandels Zugang zu den neuesten Technologien weltweit zu haben, kam den «neu-europäischen» Ländern nicht zuletzt zugute, dass sie von den Verheerungen der Weltkriege weitgehend verschont blieben. Und obwohl Hunderttausende ihrer Soldaten in grauenhaften Schlachten starben, führte die ökonomische Verwüstung der wichtigsten Handelspartner und Wettbewerber dieser Länder indirekt zu ihrer Stärkung. Insbesondere die USA, die sich von einer Schuldnernation zu einer Gläubigerin wandelten, profitierten mehr als jedes andere Land von den katastrophalen Folgen des «Großen Krieges» in Europa.

Auch Lateinamerika blieb von den Weltkriegen verschont und prosperierte durch einen Exportboom, in dem es den Anteil seiner Produktion am Welthandel verdreifachen konnte. Zweifellos trug der unvergleichliche Erfolg von Argentinien und Uruguay in großem Maße zu diesem Ergebnis bei. Doch auch viele andere lateinamerikanische Länder und Regionen, darunter Brasilien, Chile, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Zentralamerika und Venezuela, erlebten Exportbooms geringeren Ausmaßes. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Lateinamerika wuchs dreieinhalbfach und erreichte 1950 eine der weltweit höchsten Marken. Wenn Lateinamerika tatsächlich «zurückfiel», wie es der Titel eines einflussreichen Sammelbandes suggeriert, fiel es lediglich hinter die weltweit erfolgreichsten Ökonomien zurück.[60] Verschiedene Teile Lateinamerikas konnten sich angesichts boomender Märkte und aufstrebender heimischer Bourgeoisien durchaus mit einigen Gegenden Europas vergleichen. Tatsächlich gehörten Argentinien und Uruguay zur Jahrhundertwende im Hinblick auf Pro-Kopf-Einkommen und Handel zu den führenden Nationen weltweit; auch Kubas Wirtschaft florierte dank des Zuckerrohrs und einer großen Nachfrage aus den USA. Weltweit führend waren auch Chile beim Export von (zunächst) Nitraten und (später) Kupfer, Peru mit Guano und Nitraten, Bolivien mit Zinn, Mexiko mit Industriemetallen und Erdöl sowie Brasilien mit Kaffee und Kautschuk (vgl. die Tabellen 5 und 6).

Tabelle 5: Bruttoinlandsprodukt pro Kopf weltweit – Regionale Mittelwerte, 1820–1950 (in Internationalen Dollar von 1990)

Quelle: Gene Shackman/Ya-Lin Liu/Xun Wang, Context of Change in the Twenty-First Century, 2002 (online, http://gsociology.icaap.org/report/longterm.html); die Werte basieren auf Angus Maddison, The World Economy. A Millennial Perspective, Paris 2001, Tabelle B-21.

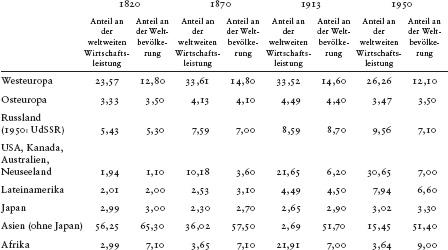

Tabelle 6: Wirtschaftsleistung und Bevölkerung nach Regionen, 1820–1950 (in Prozent)

Quelle: Shackman/Liu/Wang, Context of C hange in the Twenty-First Century, 2002 (online, http://gsociology.icaap.org/report/longterm.html); die Werte basieren auf Maddison, The World Economy, Tabellen B-10 und B-21.

Bei den aggregierten Daten zur Weltwirtschaft ist allerdings Vorsicht geboten, handelt es sich doch bei solchen Werten letztlich um ‹Hausnummern›, die stark ideologisch gefärbt sind. Wohlstand wird anhand finanzieller Transaktionen am Markt beziffert; das sogenannte Bruttonationaleinkommen (oder Bruttosozialprodukt) bemisst also in Wirklichkeit das nationale Volumen von Geldtransaktionen. Die Produktion von Gütern und Dienstleistungen zur Selbstversorgung, kleinbäuerliche Landwirtschaft und Tierhaltung, häusliche Tätigkeiten oder Tauschgeschäfte werden nicht einbezogen, solange sie nicht gegen Geld auf einem Markt verkauft und diese Daten erfasst werden. Wohlstand und Produktivität werden auf diese Weise gleichgesetzt mit der Kommodifizierung von Gütern und Arbeitskraft. Sie präzise zu berechnen, setzte zudem hinreichend stabile, organisierte und interessierte staatliche Verwaltungen voraus, die die erforderlichen Daten sammelten. Für die «unterentwickelten» Regionen, in denen im von uns betrachteten Zeitraum die Weltbevölkerung in ihrer Mehrheit lebte, lässt sich jedenfalls feststellen, dass Daten zum wirtschaftlichen Handeln sowie zu dessen Geldwert nur unregelmäßig erhoben und aufbereitet wurden.

Ein weiteres Problem bei derartigen ökonomischen Daten ist die implizite Unterstellung, steigende Produktion oder expandierende Märkte seien gleichbedeutend mit verbesserter Wohlfahrt. Wie alle wissen, die jemals einen Roman von Charles Dickens aus der Zeit der industriellen Revolution wie etwa Harte Zeiten (1854), Victor Hugos Die Elenden (1862) oder die Werke des Historikers E. P. Thompson gelesen haben, war ein rasches wirtschaftliches Wachstum in der Regel von der Enteignung der Arbeitskraft – und des Landes – eines beträchtlichen Teils der arbeitenden Klassen begleitet. Der (absolute, nicht relative) Wohlstand sank in der Folge, zumindest kurzfristig, und das galt nicht nur für Städte. Der Aneignung des Landes dienten auch militärische Feldzüge in den «leeren» und «neubesiedelten» Territorien; in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts vertrieben Armeen die indigenen Bevölkerungen mit Gewalt von ihrem Land, etwa in Argentinien bei der sogenannten Eroberung der Wüste, in Chiles Krieg gegen die Mapuche oder in den Feldzügen der USA im Mittleren Westen und Westen. Einen in geringerem Maße staatlich organisierten Charakter hatten die Angriffe gegen die indigene Bevölkerung im australischen Outback, in Neuseeland und in den nördlichen Wüsten Mexikos. Das Bruttosozialprodukt in den genannten Ländern und Regionen stieg ungeachtet der Tatsache, dass ganze Ethnien vernichtet oder in Reservaten eingesperrt wurden.