4

Les lendemains de la guerre : révolution et restauration

La seconde révolution oligarchique

Les murailles détruites, l’Empire perdu, la flotte livrée, l’ennemi campant sur le territoire de la cité, tel était pour Athènes le bilan d’une guerre qui avait duré plus d’un quart de siècle. Comment s’étonner qu’une fois de plus, comme après le désastre de Sicile, certains aient cru le moment venu de mettre fin au régime dont les faiblesses étaient responsables de la défaite ? Les conditions cependant n’étaient pas tout à fait les mêmes qu’en 411. L’ennemi était présent, prêt à soutenir les adversaires de la démocratie. Et parmi ces derniers, les « extrémistes », ceux qui rejetaient en bloc le régime et ses faiblesses, avaient tiré la leçon de leur échec de 411 et n’entendaient pas se laisser arrêter par des formes juridiques. Cela ressort du bref exposé des événements que donne Aristote dans la Constitution d’Athènes.

« La paix ayant été accordée aux Athéniens à condition qu’ils gardent la constitution de leurs ancêtres, les démocrates cherchaient à conserver la démocratie, ceux des notables qui faisaient partie des hétairies et les bannis revenus après la paix désiraient l’oligarchie, ceux qui ne faisaient partie d’aucune hétairie et qui d’ailleurs ne paraissaient inférieurs à nul autre citoyen recherchaient vainement la constitution des ancêtres. Archinos, Anytos, Cleitophon, Phormisios et bien d’autres étaient parmi eux, et leur principal chef était Théramène. Mais quand Lysandre se fut rangé du côté des partisans de l’oligarchie, le peuple épouvanté dut l’accepter à mains levées et le décret fut rédigé par Dracontidès d’Aphidna. » (A. P., XXXIV, 3.) Trente personnes furent alors désignées pour rédiger une nouvelle constitution. En fait, elles se bornèrent à remplacer l’ancien conseil par un nouveau conseil formé de gens à leur dévotion puis ils établirent à Athènes un véritable régime de terreur. « Quand ils tinrent plus solidement la ville, ils n’eurent d’égard à aucun citoyen ; ils mettaient à mort ceux qui se distinguaient par leur fortune, leur naissance ou leur réputation, afin de supprimer leurs sujets de crainte et par désir de piller les fortunes ; et en peu de temps, ils n’avaient pas tué moins de quinze cents personnes. » (A. P., XXXV, 4.) Un texte de quelques années postérieur aux événements nous apporte sur ces arrestations et ces exécutions arbitraires un témoignage particulièrement éloquent. C’est le discours que prononça l’orateur métèque Lysias contre un certain Ératosthène responsable de l’exécution de son frère Polémarque : « Théognis et Pison déclarèrent dans le Conseil des Trente que, parmi les métèques, il y en avait d’hostiles à la constitution. C’était, disaient-ils, un excellent prétexte pour se procurer de l’argent sous couleur de faire un exemple ; la ville était sans ressources, et le pouvoir avait besoin de fonds. Ils n’eurent pas de peine à persuader des auditeurs qui comptaient pour rien la vie des gens et pour beaucoup l’argent qu’ils en tireraient. On décida d’arrêter dix métèques, et, dans le groupe, deux pauvres, afin de pouvoir protester auprès du public que la mesure avait été dictée, non par la cupidité, mais par l’intérêt de l’État comme tout le reste. Ils se répartissent donc les maisons et les voilà en route. Pour moi, ils me trouvent à table avec des hôtes ; ils les chassent et me livrent à Pison. Le reste de la bande entre dans l’atelier et dresse la liste des esclaves. Je dis à Pison : “Veux-tu me sauver pour de l’argent ?” Oui, répond-il, si la somme est forte. » Je me déclarai prêt à lui donner un talent. « Entendu », fit-il. Je le connaissais pour n’avoir ni foi, ni loi ; pourtant, dans ma situation, il me parut indispensable d’exiger de lui un serment. Il jure sur la tête de ses enfants et sur la mienne de me sauver la vie pour un talent. J’entre alors dans ma chambre, et j’ouvre mon coffre. Pison s’en aperçoit, entre à son tour et, voyant le contenu, il appelle deux de ses aides et leur ordonne de s’en saisir. Ce n’était plus seulement la somme convenue, juges, mais trois talents d’argent, quatre cents cyzicènes, cent dariques et quatre coupes d’argent : je lui demandai de me laisser au moins de quoi voyager. « Tu devras t’estimer heureux, me répondit-il, si tu as la vie sauve. » Au moment où nous sortions, Pison et moi nous tombons sur Melobios et Mnesitheidès qui revenaient de l’atelier ; ils nous rencontrent sur le seuil même de la porte et nous demandent où nous allons. Pison répondit qu’il se rendait chez mon frère, afin de faire aussi une perquisition dans sa maison ; ils le laissèrent aller et m’enjoignirent de les suivre chez Damnippe. » (Contre Ératosthène, 6-12.) Là, Lysias qui connaît la maison, réussit à s’enfuir et à s’embarquer de nuit pour Mégare. Mais son frère n’eut pas la même chance et appréhendé dans la rue, il fut conduit en prison et condamné à boire la ciguë.

Ces exécutions sommaires se multiplièrent et n’allaient pas tarder à susciter des dissensions au sein même du groupe des Trente. Il faut préférer, pour la compréhension de la rupture qui s’opère alors, le récit de Xénophon à l’analyse très brève d’Aristote. Ce dernier en effet, qui ne cache pas ses sympathies pour le groupe des modérés dont Théramène était le chef, oublie simplement de dire que Théramène faisait partie des Trente et le présente comme l’homme intègre qui réclame avec la fin des violences l’établissement d’une nouvelle constitution où les citoyens de plein droit seraient au nombre de trois mille, et se voit par là même accusé et mis à mort par les Trente. En fait, dès le début, les Trente dont faisaient partie Théramène et Critias, le cousin de Platon, choisirent de faire régner la terreur en s’appuyant sur une garnison lacédémonienne : « Une fois qu’ils eurent reçu cette garnison, ils se montrèrent auprès de Callibios (l’harmoste lacédémonien) d’une servilité complète pour obtenir son assentiment à tout ce qu’ils feraient ; d’autre part, avec les soldats de la garnison, dont Callibios détachait à leur service tous ceux qu’ils désiraient, ils faisaient arrêter non plus les méchants et les vauriens, mais désormais ceux qui, à leur avis, supportaient le plus mal d’être mis à l’écart et qui, s’ils voulaient faire de l’opposition, pouvaient réunir le plus grand nombre de partisans. » (Helléniques, II, 3, 14.) On peut s’interroger alors sur les raisons de la rupture entre les deux hommes. Théramène trouvait sans doute que Critias allait trop loin, aurait aimé, après l’élimination des chefs démocrates, qu’on revînt à des procédures plus légales. Peut-être craignait-il que les oligarques ne se trouvent de plus en plus isolés. C’est du moins ce que laisse entendre Xénophon : « Comme le nombre et l’injustice des exécutions faisaient qu’on voyait beaucoup de personnes se réunir pour se demander avec étonnement ce qu’allait devenir la constitution, Théramène recommença à dire que, si l’on ne prenait pas des gens en nombre suffisant pour participer aux affaires, le régime oligarchique ne pourrait pas se maintenir. » (Id., 17.) Quoi qu’il en soit, l’opposition de Théramène se faisant de plus en plus ouverte, les autres oligarques envisagèrent la possibilité de se débarrasser de lui. C’est alors que se déroula devant le Conseil convoqué pour la circonstance un grand débat qui opposa les deux hommes et permit à chacun d’eux de faire une véritable profession de foi politique. Xénophon était alors à Athènes et l’on peut admettre qu’il nous donne, sinon les termes exacts, du moins la teneur des deux discours qui furent prononcés. Critias accusait Théramène de trahir ceux de son parti : « A coup sûr, si dès le début il avait adopté cette attitude, il aurait été notre adversaire, mais enfin on n’aurait pas le droit de le considérer comme un méchant homme ; mais de fait, cet homme qui a été le promoteur de la politique de confiance et d’amitié avec les Lacédémoniens, et aussi de la dissolution du régime démocratique, et qui était le premier à nous inciter à châtier ceux qui, au début, vous étaient déférés, maintenant que nous voilà devenus, vous et nous, les ennemis déclarés de la démocratie, ce qui se passe ne lui convient plus, et il cherche un moyen pour se mettre, lui, à l’abri, tandis que nous recevrons le châtiment de nos actes. Aussi n’est-ce pas comme adversaire seulement, mais aussi comme traître vis-à-vis de vous et de nous qu’il doit être puni. » (II, 3, 28-29.) A cette accusation Théramène opposait la constance de ses choix politiques. Il était, il avait toujours été l’ennemi de « ceux qui considèrent qu’il ne peut y avoir de belle démocratie jusqu’à ce que les esclaves et ceux qui vendraient, par misère, leur patrie pour une drachme participent au pouvoir ; et d’autre part… de ceux qui pensent qu’il ne peut se constituer de bonne oligarchie, jusqu’à ce qu’ils aient réduit la cité à subir la tyrannie du petit nombre ». Et Théramène concluait : « Gouverner avec ceux qui sont en mesure de défendre l’État soit avec leur cheval, soit avec leur bouclier, voilà ce que j’estimais autrefois la meilleure politique, et je ne suis pas aujourd’hui d’un avis différent. » (Id., 49.) C’était évidemment le programme des modérés, de ceux qui étaient attachés à la patrios politeia, et qui avaient vainement tenté de le faire prévaloir en 411, après la chute des Quatre-Cents. On peut penser que ceux-ci jouissaient alors à Athènes d’une certaine audience, alors que la plupart des chefs démocrates avaient pris le chemin de l’exil, et que les violences des Trente leur avaient aliéné bon nombre de leurs partisans. C’est pourquoi sans doute Critias, redoutant un vote du conseil en faveur de son adversaire, recourut une fois de plus à la violence. Il fit cerner la salle du conseil par des jeunes gens armés de poignards, puis décida lui-même d’effacer Théramène de la liste des Trois-Mille, c’est-à-dire de ceux qui théoriquement bénéficiaient de la pleine citoyenneté, ce qui lui ôtait les garanties légales et le mettait à la merci des Trente. Après quoi il le déclara coupable et condamné à mort, et les policiers l’arrachèrent à l’autel auprès duquel il s’était réfugié, puis à travers l’Agora, tandis que Théramène tentait en vain d’ameuter la foule, l’amenèrent jusqu’à la prison où il fut contraint à son tour de boire la ciguë.

Les Trente étaient désormais maîtres d’agir à leur guise, s’étant débarrassés de l’homme qui jouissait de la plus grande audience auprès des modérés. L’entrée de la ville fut interdite à tous ceux qui n’étaient pas sur la liste des Trois-Mille, lesquels se réfugièrent au Pirée ou prirent le chemin de l’exil, pour retrouver à Thèbes ou à Mégare les chefs démocrates qui y avaient déjà trouvé refuge. Parmi ceux-ci figurait Thrasybule, qui déjà en 411 avait été l’un des artisans de la révolte des soldats à Samos et de la restauration démocratique. Il s’était réfugié à Thèbes dès la prise du pouvoir par les oligarques, et il y avait été rejoint par quelques fidèles compagnons. C’est de là qu’il partit peu après la mort de Théramène, et qu’il réussit à prendre pied en Attique en s’installant dans la forteresse de Phylè. C’était pendant l’hiver 404/403, et les Trente ne purent l’empêcher de s’y maintenir. L’arrivée de Thrasybule en Attique provoqua un regain d’espoir chez les démocrates. Très vite le nombre de ses partisans s’éleva à 700 et après un coup de main heureux qui leur permit de jeter le trouble dans l’armée des Trente, il réussit à s’emparer du Pirée, après une bataille qui se déroula auprès de la forteresse de Mounychia. La prise du Pirée était d’importance. C’est là en effet que s’étaient réfugiés tous ceux qui ne faisaient pas partie des Trois-Mille, et qui de ce fait étaient prêts à se rallier à Thrasybule. C’est au Pirée aussi que vivaient les métèques riches qui avaient échappé aux proscriptions des Trente et pouvaient aider matériellement les démocrates. C’était là enfin le cœur de la puissance athénienne. C’est pourquoi certains parmi les gens de la ville commençaient à souhaiter prendre leurs distances à l’égard des Trente, à préparer les éléments d’un futur rapprochement avec les démocrates. Ils finirent par convaincre les autres et par proclamer la révocation des Trente, l’élection à leur place de dix magistrats chargés de gouverner la ville.

Mais tandis que s’approfondissaient ainsi parmi les oligarques les divisions, les gens du Pirée s’organisaient : « Ceux-ci qui étaient nombreux et de toute condition, se fabriquaient des boucliers, les uns en bois, les autres en brins d’osier, qu’ils teignaient en blanc. Dix jours n’étaient pas passés, qu’ils avaient garanti à ceux qui combattaient avec eux, même si c’étaient de simples étrangers, l’égalité d’impôt (isotelie) et qu’ils faisaient des sorties avec beaucoup d’hoplites et beaucoup d’infanterie légère ; ils avaient en outre des cavaliers au nombre de soixante-dix environ. » (Helléniques, II, 4, 25.)

Les gens de la ville, et les Trente qui s’étaient réfugiés à Éleusis songèrent alors à faire appel à Lysandre. Celui-ci était prêt à répondre favorablement, mais il fut pris de vitesse par le roi de Sparte, Pausanias, qui à la tête de l’armée cantonnée en Attique et d’une partie des alliés péloponnésiens, vint camper près du Pirée, avec l’intention d’en déloger Thrasybule. Ayant échoué, Pausanias comprit alors l’intérêt qu’il y aurait pour Sparte à s’entremettre entre les Trois-Mille et les partisans de Thrasybule. Multipliant les conciliabules avec les uns et les autres, il les amena à envoyer des représentants à Sparte, et l’Assemblée spartiate décida à son tour d’envoyer à Athènes 15 commissaires chargés de négocier la réconciliation. Xénophon ne s’étend pas sur les conditions de cette négociation qui semble avoir été menée assez rapidement. L’accord se fit sur une amnistie complète qui serait appliquée à tous à l’exception des Trente, des Onze (magistrats chargés de faire appliquer les peines) et des dix magistrats créés par les Trente au Pirée, avant que le port ne tombât aux mains de Thrasybule, et qui avaient sans doute trouvé eux aussi refuge à Éleusis. Xénophon ne précise pas que la démocratie complète fut restaurée. Mais il le sous-entend puisque Thrasybule et les gens du Pirée se rendirent en armes sur l’Acropole et qu’ensuite l’ecclésia fut convoquée par les stratèges. Thrasybule prononça alors un discours, dont Xénophon nous a laissé la substance et qui n’est pas sans intérêt pour comprendre ce qu’allaient être les débuts de la démocratie restaurée. Thrasybule commençait par réfuter les arguments traditionnels des oligarques, leurs prétentions à dominer la cité, en leur montrant que ni par le sens de la justice, ni par le courage, ils ne s’étaient révélés supérieurs à la masse des pauvres. Se tournant alors vers ses compagnons, il les incitait néanmoins à respecter l’amnistie. Et Xénophon conclut : « Après ces paroles et d’autres du même genre, et la recommandation d’éviter toute action révolutionnaire et d’appliquer au contraire les anciennes lois, il congédia l’Assemblée. » (II, 4, 42.)

De fait, la démocratie restaurée allait se montrer très conformiste sur le plan institutionnel. A l’exception de Thrasybule, plus soldat qu’homme politique, les hommes qui dirigent alors la cité appartiennent pour la plupart à ce groupe de modérés qui entouraient Théramène et s’étaient très tôt détachés des Trente. Parmi eux, se trouvait Archinos qui contribua à faire attaquer comme illégal, selon la procédure de la graphè paranomôn, un décret proposé par Thrasybule et « qui donnait le droit de cité à tous les gens rentrés du Pirée avec lui, dont certains étaient bien connus pour être des esclaves ». (A. P., XL, 2). Phormisios était également du nombre qui tenta de faire limiter l’exercice des droits politiques aux seuls détenteurs d’un bien-fonds. Bien qu’aux dires de Denys d’Halicarnasse la mesure eût touché seulement 5 000 personnes sur un corps civique d’environ 30 000 citoyens, elle fut repoussée. Il ne faut pas s’en étonner. Le démos tenait à ses privilèges reconquis. Il n’entendait pas les partager avec trop de gens : d’où son hostilité au décret de Thrasybule ; mais il n’entendait pas non plus en être frustré, d’où le rejet du décret de Phormisios. Le groupe des modérés n’en continua pas moins à diriger la vie politique de la cité. Et s’il ne put empêcher une expédition punitive contre les oligarques réfugiés à Éleusis, il s’efforça du moins de faire respecter les clauses de l’amnistie. Y réussit-il complètement ? Platon qui avait toutes raisons d’être hostile à la démocratie restaurée lui reconnaît pourtant ce mérite. Et Aristote confirme cette fidélité des démocrates à leurs engagements par un exemple précis : le fait que les Athéniens « non seulement effacèrent les accusations portant sur le passé, mais rendirent en commun aux Lacédémoniens l’argent que les Trente avaient emprunté pour la guerre, alors que les conventions ordonnaient aux deux partis, celui de la ville et celui du Pirée, de payer leurs dettes séparément ; car les Athéniens jugèrent que c’était là qu’il fallait commencer à pratiquer l’union. Dans les autres cités, le parti démocratique, quand il est vainqueur, bien loin de contribuer de son propre argent, va jusqu’à faire un nouveau partage des terres ». (A. P., XL, 3). Pourtant il y eut de nombreux procès politiques dans les années qui suivirent la restauration démocratique : les discours de Lysias en font foi, et les vieilles haines suscitées par la politique des Trente furent longues à s’effacer. Il est frappant néanmoins que jusqu’à la fin de l’indépendance athénienne, les oligarques n’aient plus tenté, à la faveur des difficultés rencontrées par la démocratie, de modifier le régime. L’opposition, si l’on peut en l’occurrence parler d’opposition, se cantonne dans certains milieux « intellectuels », dans ces écoles qui allaient faire leur apparition à Athènes, et où tout en cherchant à définir ce qu’aurait dû être la meilleure constitution, on se permettait de critiquer plus ou moins ouvertement le régime et les hommes qui le dirigeaient. La plus célèbre de ces écoles devait être l’Académie platonicienne, pépinière d’hommes politiques et de penseurs et où l’on vénérait le souvenir de celui qui avait le premier posé le problème politique dans des termes nouveaux, le philosophe Socrate.

Socrate

Le procès et la mort de Socrate ouvrent l’histoire du IVe siècle athénien et l’on ne peut faire abstraction de cette figure énigmatique qui n’a pas fini de susciter des questions. Socrate avait vécu et « enseigné » à Athènes pendant la guerre du Péloponnèse, et son influence était grande puisque Aristophane n’hésita pas, en 423, dans les Nuées, à le prendre pour cible de sa critique contre les « sophistes ». Socrate sophiste, cela paraît surprenant quand on sait les propos que lui prête Platon contre les représentants de ce mouvement de pensée. Et pourtant, aux yeux de l’Athénien moyen, cet homme débraillé qui discutait perpétuellement avec ses amis, dans les rues, dans les boutiques, sur l’Agora, qui interrogeait les artisans, s’entretenait avec les courtisanes, fréquentait la jeunesse dorée d’Athènes, n’était pas bien différent de ces étrangers qui venaient à Athènes pour enseigner, moyennant finance, l’art de démontrer n’importe quoi. Socrate certes ne faisait pas payer ses leçons. Mais comme les sophistes, ils se refusait à admettre comme absolues des vérités qui n’étaient que circonstancielles et invitait ses auditeurs à une perpétuelle remise en question de tout le savoir acquis. Malheureusement, nous ne connaissons Socrate qu’à travers ses disciples, puisqu’il n’a rien écrit, et singulièrement à travers les deux plus fidèles d’entre eux, Platon et Xénophon. Or, si le Socrate de Xénophon et celui de Platon ont des traits communs, si l’on peut à partir de ces traits élaborer un « portrait-robot » du philosophe, ce portrait apparaît bien fade et bien peu convaincant pour justifier l’engouement qu’il suscita chez les esprits les plus brillants. Il est donc tentant de choisir, et de préférer, le Socrate de Platon, si semblable à son illustre disciple qu’on ne sait plus ce qui est à l’un et ce qui revient à l’autre.

Ce Socrate nous apparaît comme un esprit puissant, à la fois ironique et convaincant, soucieux du bonheur de l’homme et persuadé que ce bonheur ne peut venir que de la quête perpétuelle de la justice, dans l’homme et dans la cité. Un tel souci ne pouvait évidemment que se heurter à une réalité qui se révélait de plus en plus étrangère à cette image de la justice dans l’homme et parmi les hommes que cherchait à recréer le philosophe. Nous savons que l’Athénien Socrate était un citoyen comme les autres, soucieux d’accomplir ses devoirs civiques. Hoplite, il avait participé à des expéditions militaires. Bouleute, c’est alors que sa tribu exerçait la prytanie qu’il avait eu à statuer sur le sort des généraux des Arginuses. Seul des 50 prytanes, il s’était opposé à ce que la proposition de Callixenos réclamant la mort fût mise aux voix. En 404, il avait peut-être vu sans trop de déplaisir s’établir le régime des Trente. Parmi ceux-ci, il comptait au moins deux disciples fidèles, Charmide et Critias. Mais très vite, au spectacle de la terreur que les Trente faisaient régner à Athènes, il se détacha d’eux. En particulier, il refusa de participer à l’arrestation d’un certain Léon de Salamine, n’hésitant pas à s’attirer, en un moment pareil, des inimitiés redoutables. On peut alors se demander pour quelles raisons, quatre ans après la restauration démocratique, et alors que la cité se voulait et se montrait effectivement fidèle à la loi d’amnistie, Socrate allait être condamné à mort.

Il n’est pas indifférent, pour comprendre le procès qui lui fut intenté, de s’arrêter un peu sur la personne de ses accusateurs. Deux d’entre eux, Mélétos et Lycon, étaient des comparses. Le troisième en revanche, le tanneur Anytos, est un personnage important. Son père Anthémion était un homme riche qui possédait un atelier de tannerie. Lui-même avait hérité la richesse de son père, et cette richesse lui avait permis d’accéder aux plus hautes charges. Anthémion était de la génération de Cléon, mais à l’inverse de celui-ci, il était demeuré modeste et n’avait pas brigué de hautes fonctions. Son fils en revanche qui avait compté parmi les auditeurs de Socrate, avait des ambitions politiques. Mais, et la chose ne laisse pas d’être intéressante, alors qu’à la génération précédente, ces « industriels » qui avaient réussi grâce à leur fortune à accéder aux hautes charges de la cité, étaient généralement des démocrates fermement attachés aux principes de la démocratie égalitaire, Anytos, lui, était un « modéré » du groupe de Théramène, et s’il avait certes très vite rallié le parti de Thrasybule, il n’en restait pas moins attaché à ce groupe d’hommes qui, on l’a vu précédemment, s’était empressé de contrôler la restauration démocratique et d’éviter qu’elle ne prenne un tour trop « révolutionnaire ». L’accusation portée contre Socrate venait donc de ces hommes qui entendaient maintenir la démocratie athénienne dans des limites traditionnelles et conformistes. Elle ne peut en aucune manière apparaître comme une revanche de démocrates excités contre l’ami de Critias et de Charmide. Ni Platon, ni Xénophon qui ont l’un et l’autre laissé un récit de ce procès ne font d’ailleurs intervenir des raisons politiques. Mais dans l’Apologie de Xénophon, une allusion à Anytos laisserait croire à une sorte de vengeance personnelle : « Il croit, aurait dit Socrate, avoir accompli un grand et merveilleux exploit en me faisant mourir, parce que le voyant élevé par la cité aux plus hautes dignités, je lui ai dit qu’il ne devait pas élever son fils dans le métier de tanneur. » (Xénophon, Apologie, 29.) En réalité, il faut accorder une plus grande importance aux griefs de l’accusation : Socrate en effet était accusé de ne pas reconnaître comme dieux les dieux de la cité et d’en introduire de nouveaux, accusé d’autre part de corrompre la jeunesse.

On a déjà vu précédemment, à propos du procès intenté à Anaxagore, l’importance que pouvaient avoir de tels griefs. La religion traditionnelle faisait partie intégrante des lois de la cité. Mettre en doute de quelque manière que ce fût la tradition, c’était saper les bases sur lesquelles reposait la cité. Le conformisme en matière religieuse était aussi fort que le conformisme en matière politique. De même qu’il fallait demeurer fidèle aux archaioi nomoi et bannir toute innovation, de même aussi il fallait demeurer fidèle à la religion des ancêtres, et ne pas soulever des questions propres à inquiéter ou à susciter le doute. Quant à la corruption de la jeunesse, c’était évidemment là encore un argument propre à dresser contre Socrate la « bourgeoisie » conformiste qui tendait à devenir la classe dirigeante d’Athènes. Quand Socrate conseillait à Anytos de ne pas élever son fils dans le métier de tanneur, quand il invitait ses jeunes auditeurs, fils des hommes les plus riches d’Athènes, à se détourner de la politique et de l’acquisition des richesses pour se tourner vers la philosophie il apparaissait comme un gêneur, capable de perturber la société et dont la société devait se débarrasser.

La condamnation à mort de Socrate n’offre pas seulement matière à réflexion. Elle est révélatrice de la société nouvelle qui allait dominer Athènes au IVe siècle et lui donner sa physionomie particulière.

La situation au lendemain de la guerre

Cependant la démocratie restaurée se trouvait en face de problèmes particulièrement graves. Pour maintenir en effet la paix sociale au lendemain des troubles violents qui avaient marqué la fin de la guerre, il fallait parer au plus pressé, assurer le ravitaillement et éviter qu’une trop grande misère ne créât une agitation révolutionnaire au sein du démos. La guerre terminée, en effet, les paysans avaient pu regagner leurs terres. Et pour nombre d’entre eux, on peut penser que le soulagement de se retrouver chez eux, malgré les difficultés, ne contribua pas peu à maintenir un calme relatif. La remarque d’Aristote sur la sagesse des démocrates athéniens qui, redevenus maître de la cité, ne procédèrent pas à un partage des terres, est riche d’enseignement. Elle témoigne que le problème n’avait pas alors un caractère aigu, ce que confirme l’indication de Denys d’Halicarnasse à laquelle il a été fait allusion plus haut : sur 30 000 citoyens athéniens, 5 000 seulement – parmi lesquels des gens riches – n’avaient pas de terre. C’est dire le morcellement de la propriété foncière, la prédominance de la petite et de la moyenne exploitation, l’absence, attestée par les rares indications chiffrées que nous possédons, de véritables grands domaines. Ce morcellement de la propriété foncière explique que le partage des terres n’ait pas été au programme des démocrates – dont les dirigeants au demeurant étaient de plus en plus issus de milieux étrangers à l’agriculture et à la vie rurale. Est-ce à dire pourtant que, dans les années qui suivirent la fin de la guerre du Péloponnèse, Athènes demeura complètement à l’abri d’une crise agraire qui secouait le reste du monde grec ? Il faut interroger les sources contemporaines. A cet égard, les deux dernières comédies d’Aristophane sont particulièrement révélatrices. L’Assemblée des femmes, jouée en 392, imagine que les femmes d’Athènes, lasses des échecs répétés de la politique décidée par leurs maris, s’emparent du pouvoir et décrètent aussitôt la communauté des biens et la communauté des femmes. C’est un problème qui sera au cœur du dialogue de Platon, la République, dont la publication est de quelques années postérieure à la représentation de l’Assemblée des femmes. Et l’on a pu penser que c’était là un thème de certaines discussions philosophiques, dont Aristophane ne manque pas de se moquer. Mais s’il est visiblement hostile aux mesures radicales prônées par la réformatrice, il n’en met pas moins dans sa bouche des propos qui révèlent le caractère parfois dramatique de la situation des paysans athéniens : « Je dirai qu’il faut que tous mettent leurs biens en commun, que tous en aient leur part et vivent sur le même fonds ; il ne faut pas que l’un soit riche, l’autre misérable, que celui-ci cultive un vaste domaine, et que celui-là n’ait même pas où se faire enterrer, que tel ait à son service de nombreux esclaves et tel autre pas même un suivant » (V. 590-595), et Praxagora ajoute : « Personne ne fera plus rien par pauvreté, car tout appartiendra à tous. » (V. 605-606.) Quatre ans plus tard, dans le Ploutos, sa dernière comédie, Aristophane revient sur ce problème de la misère paysanne. Et c’est dans le discours que Chrémyle, le héros de la pièce, un paysan appauvri par la guerre, adresse à la Pauvreté que cette misère s’exprime de façon particulièrement frappante : « Toi, quel bien pourrais-tu procurer, si ce n’est les brûlures gagnées aux bains, des marmots souffrant de faim et de vieilles femmes toute une ribambelle ? Le nombre de poux, de cousins, de puces, je ne t’en parle même pas, tant il y en a qui par leur bourdonnement autour de nos têtes nous importunent, nous réveillent et nous disent : “Tu auras faim ; allons lève-toi”, oui, et outre tout cela, pour manteau avoir un haillon, pour lit une litière de joncs, pleine de punaises qui tiennent éveillés ceux qui veulent dormir ; pour tapis une natte pourrie, pour oreiller une grosse pierre sous la tête ; manger, au lieu de pain, des pousses de mauves, au lieu de galette des feuilles de maigres raves ; pour escabeau, avoir une tête de pot brisé, pour pétrin le flanc d’un tonnelet brisé lui aussi… » (V. 535 sq.)

Le poète a poussé au noir le tableau de la misère paysanne. Mais d’autres textes attestent que les premières années du IVe siècle furent des années particulièrement difficiles pour les paysans athéniens. Et ces difficultés favorisèrent l’abandon des terres, la spéculation, voire la dégradation de certains, contraints de se louer pour vivre. C’est le cas de cet Euthéros, interlocuteur de Socrate dans les Mémorables de Xénophon, qui ayant perdu les biens qu’il possédait dans les colonies athéniennes depuis que la paix en avait privé Athènes, se voit contraint de travailler de ses mains pour vivre, et auquel Socrate conseille de se louer comme intendant sur les terres d’un grand propriétaire.

Mais si les paysans avaient été durement affectés par la guerre et les invasions du territoire athénien, les gens de la ville n’avaient pas moins souffert. Et surtout pour eux, plus que pour les gens de la campagne, la perte de l’Empire était une catastrophe. Car avec l’Empire disparaissaient les soldes et les salaires qui faisaient vivre plus ou moins bien de nombreux Athéniens. La guerre en outre avait provoqué un net ralentissement des activités artisanales : les arsenaux étaient fermés, les chantiers navals aussi, les mines étaient exploitées de façon sporadique, et la perte de 20 000 esclaves artisans au moment de l’occupation de Décélie avait encore aggravé la situation. S’assurer le pain quotidien devenait une préoccupation constante, qui explique, autant que la défaite, le désintérêt grandissant pour les Assemblées dont les réunions, trop fréquentes et inefficaces, finissaient par lasser. C’est pour lutter contre cet absentéisme en même temps que pour procurer quelques ressources aux plus pauvres qu’Agyrrhios avait institué le misthos ecclesiasticos, c’est-à-dire le salaire pour tous ceux qui assistaient aux séances de l’ecclesia, d’abord modique, puisqu’il était d’une obole, puis élevé bientôt à trois oboles comme le salaire des juges.

Il va de soi que de telles mesures ne pouvaient être que des pis-aller et qu’elles grevaient un trésor que les ressources traditionnelles n’alimentaient plus. On ne peut que d’autant plus s’étonner que la situation dans les années 90 n’ait pas été plus dramatique à Athènes. Il faut bien admettre que les mécanismes encore sommaires de la vie économique permettaient aux Athéniens de subsister et que par ailleurs des mesures très sévères avaient été prises pour assurer le ravitaillement en grains de la cité, mesures dont on peut avoir quelque idée à travers le discours de Lysias contre les marchands de blé. Et surtout, à partir de 395, la reprise de la guerre allait ouvrir aux Athéniens des perspectives nouvelles. Conon, l’un des stratèges qui commandaient à Aigos Potamoi, avait réussi à s’enfuir avec une partie de la flotte et s’était mis au service du Grand Roi. Celui-ci, inquiet des ambitions grandissantes de Sparte, favorisa le retour de Conon dans sa patrie avec une flotte de 50 navires et des subsides qui permirent aux Athéniens d’entreprendre la reconstruction des Longs Murs. Dès lors que la guerre reprenait, tous les espoirs de renverser la situation étaient permis, cependant que de nouveau il apparaissait possible de vivre de la solde et des alliés. On ne s’étonnera pas de trouver Thrasybule parmi ceux qui tentèrent alors de rétablir les positions d’Athènes dans les détroits, ainsi que les stratèges Nicophémos et Aristophane, amis personnels de Conon, et bientôt le fils de celui-ci, Timothéos, qui suivait alors les leçons du rhéteur Isocrate et ambitionnait une grande carrière politique. Ces hommes, non sans mal, s’efforçaient d’entretenir leurs armées en levant des taxes sur les anciens alliés d’Athènes, l’eisphora dont se plaignaient les Athéniens ne suffisant pas à couvrir les besoins, et insensiblement ils revenaient aux pratiques du Ve siècle, ce qui ne laissait pas d’inquiéter les Spartiates et le Roi et, à Athènes, ceux qui craignaient un retour aux maux dont avait souffert la cité. C’est pourquoi un coup d’arrêt au réveil de l’expansion athénienne fut donné par le Roi lorsqu’en 386 il convoqua à Sardes les délégués des cités grecques pour leur dicter une paix dont il serait désormais le garant. Les Athéniens qui en 392 avaient rejeté les propositions de paix spartiates parce qu’ils ne pouvaient renoncer à une guerre qui les aidait à vivre, furent contraints de s’incliner. Mais dans les années qui suivirent la paix du Roi, tout un courant se développa dans l’opinion athénienne dont le Panégyrique d’Isocrate est l’expression la plus achevée : il s’agissait de prôner le retour à l’hégémonie d’Athènes, seule capable de débarrasser les Grecs de l’humiliant arbitrage du Roi, mais une hégémonie qui renoncerait aux erreurs passées, serait librement acceptée par tous et s’exercerait en respectant la liberté de chacun.

La seconde confédération maritime

Deux hommes allaient tenter de réaliser ce programme : Timothéos, fils de Conon, et Callistratos d’Aphidna. Les circonstances étaient particulièrement favorables : l’alliance entre la ligue péloponnésienne et la confédération béotienne était rompue depuis que, s’inquiétant du désaccord grandissant entre eux et les Thébains, les Spartiates avaient laissé un de leurs généraux, Phoïbidas, s’emparer de la citadelle de Thèbes, la Cadmée, pour y renforcer le parti prolaconien (381). Deux ans plus tard, en 379, les Thébains avaient chassé la garnison lacédémonienne, et une alliance de fait s’était établie entre Athènes et Thèbes, tandis que les Thébains s’apprêtaient à porter la guerre dans le Péloponnèse. L’affaiblissement de Sparte fut mis à profit par les Athéniens pour resserrer leur alliance avec certaines cités de l’Égée, en particulier Méthimna, Mytilène et Chios, ainsi qu’avec Byzance, position clé sur la route des blés pontiques. A la fin de l’année 378, une conférence réunit à Athènes les délégués des cités alliées et une alliance générale, une symmachie *, fut alors conclue, dont nous connaissons la charte de fondation par le texte du décret qui fut alors soumis à la ratification de l’Assemblée. D’entrée de jeu, le texte précisait le but de l’alliance : contraindre « les Lacédémoniens à laisser les Grecs vivre libres et autonomes, et avoir la jouissance complète de leur territoire ». Pour ce faire, une alliance était conclue sur un pied d’égalité absolue : « Si quelqu’un des Grecs ou des Barbares, habitant le continent ou les îles, sous réserve qu’il n’appartienne pas au Roi, veut être l’allié d’Athènes et de ses alliés, il le pourra en demeurant libre et autonome, en conservant la politeia * qu’il voudra, sans recevoir de garnison, sans être soumis à un archonte, sans payer de tribut… » Le texte précisait aussi que les Athéniens ne pourraient posséder des terres sur le territoire des cités alliées : « Il n’y aura aucune propriété ni publique ni privée des Athéniens sur le territoire des alliés ». En cas de contestation, l’affaire sera portée devant le conseil formé des délégués des cités alliés et quiconque contreviendrait à ces dispositions serait aussitôt déféré devant le tribunal des alliés. On le voit, il s’agissait d’assurer aux alliés des garanties contre les excès qui avaient caractérisé au Ve siècle l’impérialisme athénien, et de donner à l’alliance un caractère plus nettement fédéral. Des inscriptions postérieures au décret de fondation de la seconde confédération athénienne permettent d’entrevoir le fonctionnement de ces institutions fédérales. Le conseil des alliés, le Synédrion * était fréquemment réuni, et l’on peut penser que les projets élaborés par la boulè lui était soumis préalablement au vote de l’ecclésia. La formule qui figure souvent dans les décrets : « Les Athéniens et les alliés », ou « les Athéniens et la majorité des alliés », implique que les Athéniens n’étaient pas représentés au Synédrion, mais qu’aucune décision commune n’était prise qui ne fût également approuvée par le Synédrion. Et de fait, au moins pendant les premières années de la Confédération, il semble bien que ces règles aient été généralement respectées par les Athéniens.

Ceux-ci s’étaient engagés en outre à ne pas lever de tribut. Néanmoins, en cas de guerre, une contribution exceptionnelle, syntaxis *, pouvait être demandée aux alliés. La guerre sévissant au IVe siècle à l’état endémique, les syntaxeis allaient se multiplier, et très vite Athènes allait revenir aux pratiques qu’elle s’était pourtant engagée à ne plus tolérer.

Pouvait-il en être autrement ? Il aurait fallu en effet qu’Athènes disposât, sans pressurer les alliés, de ressources au moins égales à celles du siècle précédent. Or le ralentissement du commerce avait tari une des principales sources de revenus de la cité, les taxes levées sur les marchandises qui entraient ou sortaient du port du Pirée. L’exploitation minière, depuis l’occupation de Décélie, était considérablement ralentie. La disparition du tribut enfin vidait le trésor de la déesse d’une ressource d’appoint non négligeable. Dans le même temps, les dépenses n’avaient fait que croître. Certes, Athènes n’avait pas de charges militaires aussi lourdes qu’au Ve siècle, mais le recours de plus en plus fréquent, même pour des opérations de courte durée, à des soldats mercenaires grevait de plus en plus le budget de la cité, même si le plus souvent, le ou les stratèges assuraient eux-mêmes le paiement de leurs soldats.

La réforme de Callistratos. Les mines du Laurion

Un homme, l’orateur Callistratos, prit conscience de ces problèmes et tenta de trouver des solutions. On ne sait pas grand-chose de lui. On sait seulement qu’il était lié avec Timothéos, le fils de Conon, et avec quelques-uns des stratèges les plus en vue. Lui-même fut élu stratège à plusieurs reprises. Mais, à la différence de Thimothéos ou d’Iphicrate, ce n’est pas un professionnel de la guerre. Était-il particulièrement versé dans les questions financières, ou s’y intéressa-t-il par nécessité, on ne le sait pas trop. Toujours est-il qu’on a coutume de lui attribuer deux réformes dont l’objectif était d’assurer à la cité des ressources plus importantes : une réforme de l’eisphora et une transformation des conditions de l’exploitation des mines du Laurion. Sur la première, nous sommes assez mal renseignés. Il semble que Callistratos ait voulu transformer l’eisphora, c’est-à-dire l’impôt de guerre, en un impôt proportionnel à la fortune de chacun. Pour assurer la rentrée de cet impôt, les contribuables étaient répartis en 100 symmories chaque symmorie représentant une même fraction de capital imposable. Par la suite, les 300 plus riches citoyens furent répartis entre les 100 symmories, avec mission d’assurer la collecte de l’impôt et d’en faire l’avance à la cité (proeis-phora). Malheureusement, il est presque impossible de calculer quel était le montant de cet impôt, tant les indications chiffrées que nous possédons sont fragmentaires et souvent contradictoires. Un seul fait mérite d’être retenu : les plaintes répétées des riches contre le poids de cet impôt qui explique que, très vite, ils se soient détachés du parti impérialiste.

L’autre réforme de Callistratos en revanche nous est mieux connue. Elle consista à modifier les conditions dans lesquelles l’État concédait aux particuliers le droit d’exploiter les mines de plomb argentifère du Laurion. Désormais, les mines déjà en activité étaient concédées pour trois ans, alors que celles dont l’exploitation avait été abandonnée depuis un temps plus ou moins long étaient concédées pour dix ans. La concession était faite moyennant paiement d’une rente dont on ne sait si elle était annuelle ou versée une fois pour toutes par le concessionnaire. Le doute vient de ce que les sommes qui figurent sur les inscriptions des polètes * (vendeurs), c’est-à-dire des magistrats chargés d’enregistrer les concessions, sont généralement assez modestes (de 20 à 150 drachmes), à l’exception de quelques concessions « payées » 2 000, 6 000 ou 9 000 drachmes. S’agissait-il de concessions particulièrement importantes, ou comme l’ont imaginé certains auteurs, d’une vente réelle, l’État abandonnant toute propriété sur les mines ainsi vendues ? Il est presque impossible, dans l’état actuel de notre documentation de donner une réponse définitive. L’examen des noms de concessionnaires qui figurent sur les listes des polètes est instructif : nombre d’entre eux sont connus par d’autres sources, et il apparaît qu’il s’agit d’hommes riches, généralement propriétaires également d’ateliers en surface pour le traitement du minerai, et connus par ailleurs pour avoir été triérarques ou stratèges. Un fait en tout cas est certain. La réforme de Callistratos devait permettre un réveil incontestable de l’activité du Laurion, lent d’abord, puisque encore en 356, Xénophon dans les Revenus se plaint que les mines ne donnent pas tout le profit qu’on en pourrait attendre, mais particulièrement important dans les années qui suivent la guerre sociale, première brèche vraiment grave au sein de la seconde confédération athénienne.

C’est précisément la lenteur de ce réveil, autant que les difficultés soulevées par la levée de l’eisphora qui explique que très vite les Athéniens aient été contraints, pour faire face aux charges toujours plus lourdes qui pesaient sur eux, de revenir aux pratiques condamnées par les promoteurs de la seconde confédération athénienne. L’initiative en revint principalement aux stratèges obligés de recourir à des expédients pour entretenir leur armée et mener à bien les campagnes qui leur étaient confiées par la cité.

Le problème militaire : le développement du mercenariat

Les conditions de la guerre en effet avaient changé. Il n’est pas très aisé de suivre le lent processus qui vida l’armée athénienne de son contenu civique. Tout au plus peut-on en constater les effets dans les premières décennies du IVe siècle. Les citoyens en effet semblent de plus en plus répugner à abandonner leurs occupations pour assurer leur temps de service. Le phénomène n’est pas propre à Athènes, puisque partout les armées civiques tendent à faire place aux armées de mercenaires. Et la chose est d’autant plus aisée que la misère née de la guerre du Péloponnèse a jeté sur le marché des masses d’hommes prêts à se louer au plus offrant. Le recours aux mercenaires permet par ailleurs de substituer à la lourde armée d’hoplites des corps d’infanterie légère plus maniables : c’est ainsi qu’au cours des campagnes qu’il mena dans le Péloponnèse de 392 à 390, le stratège athénien Iphicrate dota ses mercenaires thraces d’un bouclier court, en osier, la pelte (d’où leur nom de peltastes), de cuirasses en toile de lin plus souples que les cuirasses en mailles de fil de bronze des hoplites, et les chaussa de sandales légères appelées iphicratides.

Mais on voit aussitôt les conséquences que pouvait entraîner ce recours systématique aux mercenaires. D’abord les stratèges devaient souvent payer ces soldats de métier sur leur propre fortune : ainsi en 375, Timothéos, pour mener à bien la campagne qui devait aboutir à la prise de Corcyre, débourse 13 talents. Deux ans plus tard, il est obligé d’hypothéquer une partie de ses biens. Iphicrate, dont la fortune est loin, au moins au début de sa carrière, d’égaler celle de Timothéos, est obligé, dans les intervalles entre les opérations, de louer ses rameurs comme ouvriers agricoles. On comprend dès lors que la tentation ait été forte de pressurer les alliés, de rétablir les taxes douanières au Bosphore, voire à partir de 362, de rétablir les clérouquies. La guerre des alliés, qui éclate en 357 et dont l’Empire athénien devait sortir considérablement diminué, est évidemment la conséquence de ces exactions, auxquelles les stratèges avaient été souvent contraints par nécessité.

Mais le recours aux mercenaires présentait aussi un autre danger : commandant une armée de métier, composée d’étrangers qui lui étaient dévoués corps et âmes, le stratège échappait de plus en plus au contrôle de la cité. C’est là peut-être un des faits majeurs de l’histoire d’Athènes au IVe siècle. En effet, les stratèges avaient été, au Ve siècle, les dirigeants véritables de la cité. C’est en tant que stratège régulièrement réélu chaque année pendant quinze ans que Périclès avait présidé aux destinées d’Athènes. Cela supposait, dans le cadre des institutions démocratiques d’Athènes, que les stratèges se devaient de rendre compte de leur gestion. Et de fait l’exemple même de Périclès, celui plus dramatique des stratèges des Arginuses prouvent la réalité de ce contrôle. Bien plus, au cours même d’une campagne, le stratège pouvait être amené à se justifier devant l’assemblée des soldats. Et dans des circonstances exceptionnelles, il est vrai, ceux-ci pouvaient démettre un stratège de ses fonctions, comme ce fut le cas à Samos en 411. Mais le stratège qui commandait à des étrangers, payés par lui de surcroît, échappait à un tel contrôle. Dès lors, il lui était possible de mener sa propre politique d’autant plus aisément qu’il ne recevait que peu – ou pas – de subsides de la cité. Cette indépendance des stratèges était encore renforcée par une double série de faits : d’une part la complexité plus grande de l’administration de la cité, et singulièrement de son administration financière, tendait à privilégier à la direction de la cité des hommes qu’on ne saurait encore qualifier de techniciens, mais qui s’affirmaient comme des magistrats exclusivement civils : Callistratos entre 378 et 362, Euboulos après 356, Lycurgue après 338 sont d’abord des magistrats financiers et si aucun titre particulier ne désigne la fonction du premier, le second réussit à faire de la charge de préposé au théorique (c’est-à-dire à l’allocation destinée à permettre aux plus pauvres de payer leur droit d’entrée au théâtre) une charge financière importante. Quant à Lycurgue, c’est une fonction spécialement créée pour lui et qui annonce les magistratures financières des royaumes hellénistiques qui lui permit d’entreprendre les réformes dont il sera question ultérieurement. Dès lors s’opérait entre fonctions civiles et fonctions militaires une division qui tendait à faire des stratèges d’abord et avant tout des chefs militaires qui n’intervenaient dans la politique intérieure de la cité que par l’intermédiaire d’orateurs avec lesquels ils étaient liés : ainsi Callistratos et Timothéos ou, plus tard, Démosthène et Charès. Le caractère d’abord militaire de la stratégie favorisait d’autant plus un phénomène qui apparaît nouveau au IVe siècle, l’engouement pour le chef auréolé de gloire par une victoire retentissante. Ç’avait été déjà le cas, à l’extrême fin du Ve siècle, pour Alcibiade. Mais Alcibiade était une personnalité exceptionnelle, qu’on ne pouvait juger sans passion. Il est plus curieux de voir au IVe siècle cet engouement se manifester pour des hommes d’envergure beaucoup plus modeste, comme Timothéos, Iphicrate, Charès ou Chabrias. Démosthène, esprit lucide, attaché à la tradition démocratique devait s’en plaindre quelques années plus tard : il remarquait qu’autrefois on parlait anonymement des vainqueurs de Marathon ou de Salamine et que « … aujourd’hui on répète couramment que Timothéos a pris Corcyre, qu’Iphicrate a écrasé la mora lacédémonienne, que Chabrias a gagné la bataille navale de Naxos ». (Sur l’organisation financière, 22.)

Contre cette toute-puissance des stratèges, ceux sur qui reposait essentiellement le poids de la guerre, les riches astreints à la proeisphora et à la triérarchie, étaient tentés de se rebeller. Ce n’était pas chose facile, car pour la masse appauvrie, la guerre demeurait la seule issue, puisqu’elle assurait une solde aux plus pauvres, du butin, puisqu’elle permettait aussi le maintien des possessions athéniennes dans l’Égée et le contrôle des Détroits par où arrivaient les blés pontiques qui alimentaient une partie de la population de l’Attique. Entre la masse du démos et les stratèges existait une complicité de fait que les modérés, qui se recrutaient essentiellement parmi les possédants, n’osaient rompre.

La guerre des alliés allait cependant leur offrir l’occasion d’agir. Née du refus de certaines grandes cités, Chios, Rhodes, Cos, Byzance, de demeurer dans l’alliance athénienne, elle allait porter un coup très dur au parti impérialiste et belliciste : à l’automne 356 en effet, la flotte athénienne commandée par Iphicrate, Timothéos et Charès était battue à Embata, au large de Chios, par la flotte des alliés. Le procès intenté à Timothéos et à Iphicrate à l’instigation de Charès devait révéler le désarroi du parti impérialiste et précipiter la conclusion de la paix qui intervint à l’été 355. Athènes devait reconnaître l’indépendance de ses alliés. C’était un coup très dur porté à la seconde confédération maritime, en même temps que la preuve de l’échec de la politique impérialiste. Il n’est pas surprenant dès lors que pendant quelques années la direction de la cité soit passée entre les mains d’un groupe de modérés dont la figure la plus marquante est celle du financier Euboulos.

Euboulos. « Les revenus » de Xénophon

Sur Euboulos nous ne savons pas grand-chose. Sa famille, ses antécédents nous sont inconnus. Ses amis le tenaient en haute estime et ses adversaires le respectaient. Élu préposé au théorique, il allait donner à cette charge des dimensions exceptionnelles, et diriger en fait la politique de la cité. Nous ignorons tout de ses idées, hormis son désir de maintenir la paix, mais nous avons la chance de posséder un certain nombre de textes qui, s’ils n’émanent pas directement de son entourage et n’ont pas été inspirés par lui, témoignent cependant des préoccupations qui l’animaient.

Le premier et le plus important de ces textes est le petit traité attribué à Xénophon et intitulé les Revenus. On a parfois douté de l’authenticité de son attribution à l’historien athénien. Pourtant tout semble indiquer qu’il émane bien de lui. Xénophon, exilé d’Athènes pour avoir combattu aux côtés des Spartiates pendant la guerre de Corinthe, peut y rentrer à peu près au moment où Euboulos devient le responsable de la politique d’Athènes. Et la tradition voulait que l’homme politique ait été l’instigateur du décret qui permit à l’écrivain de rentrer dans ses droits. Xénophon, par ailleurs, témoigne dans toute son œuvre d’une curiosité exceptionnelle à son époque pour les problèmes économiques, au point qu’il les introduit dans le genre qui semble le moins propre à les accueillir, celui du dialogue socratique, comme en témoignent l’Économique et certains passages des Mémorables. C’est lui qui, dans la Cyropédie, fait cette analyse de la division du travail que ne manquent pas de citer les économistes depuis le XIXe siècle, Marx tout le premier.

Dans les Revenus, il se propose de démontrer qu’Athènes peut vivre de ses revenus et par là même renoncer à exploiter ses alliés : « On a dit, écrit-il en préambule à son ouvrage, que quelques-uns des dirigeants d’Athènes, tout en connaissant la justice aussi bien que les autres hommes, prétendaient que, vu la pauvreté de la masse, ils étaient forcés de manquer à la justice à l’égard des autres États.

« C’est ce qui m’a donné l’idée de rechercher si les Athéniens ne pourraient pas subsister des ressources de leur pays, ce qui serait la manière la plus juste de se tirer d’affaire, persuadé que, si la chose était possible, ce serait un remède tout trouvé à leur pauvreté et à la défiance des Grecs. » (Revenus, I, 1.) Xénophon entreprend alors l’examen de ces ressources qui, bien utilisées, pourraient permettre aux Athéniens de renoncer à l’exploitation des alliés. En premier lieu viennent les ressources naturelles, ressources du sol, de la mer et du sous-sol. Xénophon n’insiste pas outre mesure sur les premières puisqu’il a, dans l’Économique, longuement développé ce problème. Quant aux ressources de la mer et du sous-sol, il se borne à rappeler leur existence. En second lieu, il s’arrête sur les ressources qu’Athènes tire de sa position géographique. Athènes est par excellence la plaque tournante du commerce égéen. Il faut que les Athéniens prennent toutes les mesures susceptibles d’y attirer les commerçants étrangers. Ceux-ci, s’ils se fixent à Athènes ou au Pirée sont une source de revenus pour la cité, puisque en tant que métèques, ils sont astreints à l’eisphora et au service militaire et qu’ils paient en outre une taxe de résidence. Il faudrait, pour les attirer davantage, leur accorder certains honneurs réservés aux citoyens, comme de servir dans la cavalerie, et renoncer à certaines dispositions humiliantes. Xénophon ne précise pas quelles étaient les dispositions qu’il aurait fallu supprimer ; mais on peut penser qu’il songeait à la nécessité pour un métèque de se faire représenter par un patron, lorsqu’il se trouvait mêlé à un quelconque litige. Il est frappant de constater que cette disposition disparaîtra dans la seconde moitié du siècle, en fait sinon en droit, et que devant les tribunaux commerciaux, métèques et citoyens seront placés sur un pied d’égalité. Xénophon allait jusqu’à réclamer pour les métèques le droit de posséder des biens-fonds, en ville ou au Pirée, non pas bien entendu pour s’y livrer à l’agriculture, mais pour qu’ils soient propriétaires du sol sur lequel était bâti leur maison, ce qui aurait pour effet de les attacher davantage à la cité. Chacun y trouverait son compte, les commerçants qui « à Athènes peuvent emporter, en échange de ce qu’ils ont apporté, la plupart des marchandises dont les hommes ont besoin, ou, s’ils ne veulent pas prendre de cargaison, peuvent exporter de l’argent et faire ainsi un excellent marché ; car, en quelque endroit qu’ils le vendent, ils en retirent partout plus que le capital investi » (III, 1) ; et les Athéniens « … car l’accroissement du nombre des résidents et des étrangers de passage amènerait naturellement une augmentation correspondante des importations, des exportations, des ventes, des salaires et des droits à percevoir » (Id., 3).

Mais pour Xénophon, tout cela reste peu de chose en comparaison des ressources qu’Athènes pourrait tirer d’une exploitation plus systématique des mines d’argent du Laurion. C’est à l’analyse de ce que pourrait être cette exploitation systématique qu’est consacré le chapitre IV des Revenus. Xénophon remarque d’abord que seule une petite partie des gisements du Laurion est en exploitation. Or une exploitation systématique permettrait d’étendre considérablement la zone argentifère et d’accroître par là même la quantité d’argent disponible. « Il n’en est pas [de l’argent] comme des meubles ; quand on s’en est procuré en suffisance pour sa maison, on n’en achète plus d’autres ; à l’égard de l’argent, on n’en a jamais assez pour n’en plus désirer, et si l’on en possède une grande quantité, on ne prend pas moins de plaisir à enfouir son superflu qu’à en faire usage. » Xénophon se propose donc d’exposer « par quel moyen l’exploitation des mines serait la plus fructueuse pour l’État ». Le lecteur non averti s’attend alors à un projet d’exploitation directe des mines par l’État. Or, au lieu de cela, Xénophon expose un système qui est révélateur de l’état de la pensée économique à son époque. L’État athénien, prenant exemple sur les particuliers, se rendra acquéreur d’un grand nombre d’esclaves qu’il louera aux concessionnaires privés au taux habituel d’une obole par homme et par jour. Quand il en possédera 10 000, le revenu annuel qu’il tirera de leur location sera de cent talents, ce qui suppose bien entendu que les ouvriers seront utilisés sans discontinuer pendant toute l’année. Ce projet, on le voit, n’est pas en soi révolutionnaire. De même que le propriétaire d’esclaves est un rentier qui vit du travail de ses esclaves, de même l’État athénien deviendrait un propriétaire d’esclaves et un rentier. Mais, pour faire face à une objection que ne manqueront pas de lui faire ses adversaires, à savoir que l’État athénien risque de ne pouvoir louer tous ses esclaves, Xénophon envisage dans un second temps une solution qui, elle, apparaît beaucoup plus neuve : que l’État se fasse lui-même entrepreneur, les tribus recevant un nombre égal des esclaves publics et entretenant l’exploitation systématique des mines, les revenus étant partagés équitablement entre tous les citoyens. Cette exploitation des mines par la cité, avec ses propres esclaves, ne mettrait pas fin pour autant à l’exploitation des concessionnaires privés. Mais elle accroîtrait considérablement le rendement des mines.

Xénophon concluait son analyse en remarquant que, pour réaliser ce programme, il importait d’abord et avant tout que la paix fût maintenue. « De tous les États, l’Attique est le plus naturellement propre à prospérer pendant la paix. Quand notre pays est en paix, quels sont ceux qui peuvent se passer de nous, à commencer par les armateurs et les marchands, et avec eux les propriétaires qui abondent en blé, en vin ordinaire ou en vin fin, en huile, en bétail, et les gens qui sont capables de trafiquer de leur intelligence ou de leurs capitaux, et les artistes, et les sophistes, et les philosophes et les poètes, et ceux qui font usage de leurs œuvres, et ceux qui veulent voir ou entendre les choses sacrées ou profanes qui méritent d’être vues ou entendues, et ceux qui veulent vendre et acheter de gros stocks sans perdre de temps, où peuvent-ils s’adresser mieux qu’à Athènes ? » (V, 2.) Et à ceux qui objecteraient que la guerre « est plus profitable aux finances de la cité que la paix », Xénophon répond : « Je ne vois pas de meilleure façon de trancher la question que de considérer les conséquences que la paix et la guerre ont eues pour le passé. Or on trouvera qu’autrefois pendant la paix, il rentrait beaucoup d’argent dans le trésor, et que pendant la guerre, tout a été entièrement dépensé ; on verra de même, si l’on jette un coup d’œil sur le présent, que la guerre a tari beaucoup de sources de revenus, et que ceux qui subsistaient ont été complètement dépensés pour des objets divers, tandis que depuis le rétablissement de la paix sur mer, les revenus se sont accrus, et que les citoyens peuvent en disposer à leur gré. »

Il est vain de se demander si les Revenus ont servi de programme politique à Euboulos et au groupe d’hommes qui l’entouraient, puisque nous ne pouvons que deviner l’existence de liens entre eux et Xénophon. Il est évident d’autre part que le projet d’achat massif d’esclaves par la cité n’a jamais été réalisé ; il n’en reste pas moins que l’époque d’Euboulos est aussi celle qui voit une rapide reprise de l’exploitation minière, comme en témoignent les listes des polètes. Y eut-il également reprise de l’activité commerciale ? Il est difficile de répondre sur ce point puisque nous n’avons aucune information précise sur le volume des échanges vers le milieu du siècle. Il est néanmoins caractéristique que c’est alors que se précise le droit commercial et que se généralisent des procédures rapides qui permettent aux commerçants étrangers de défendre leurs intérêts devant les tribunaux athéniens. Ce n’est pas un hasard si c’est seulement pour la seconde moitié du IVe siècle que nous possédons de précieux renseignements sur l’organisation du commerce maritime à Athènes. On peut donc admettre que l’entourage d’Euboulos s’est efforcé de réaliser sur le plan pratique un certain nombre des propositions contenues dans les Revenus.

Isocrate

Un autre écrivain contemporain nous permet d’entrevoir avec peut-être encore plus de précision ce que voulaient Euboulos et les hommes qui l’entouraient : il s’agit d’Isocrate, professeur de rhétorique, ami personnel d’un certain nombre d’hommes politiques athéniens, et qui, bien qu’il se soit lui-même tenu à l’écart de la vie politique athénienne, n’a cessé, dans les discours qu’il ne prononça jamais, mais qu’il proposait comme modèles à ses élèves, de porter un jugement sur les événements et la situation contemporaine. Or, vers 356, c’est-à-dire au moment où Euboulos, préposé au théorique, domine la vie politique athénienne, Isocrate écrit un discours dont le titre est déjà tout un programme puisqu’il s’intitule Sur la paix. On suppose qu’il a été rédigé un peu avant que la bataille d’Embata ne contraigne les Athéniens à renoncer à leur domination en mer Égée. Or dès le début du discours, Isocrate se livre à une profession de foi qui rappelle de façon frappante le préambule du traité de Xénophon : « Suffirait-il donc que nous habitions notre ville sans avoir nulle crainte, que nous disposions de plus larges ressources pour la vie, que nous ayons la concorde intérieure et un bon renom auprès des Grecs ? Pour ma part, je crois qu’avec cela l’État serait parfaitement heureux ; or la guerre nous a privés de tout ce que je viens de dire : elle nous a rendus plus pauvres, nous a contraints à supporter bien des dangers, nous a décriés devant les Grecs et nous a imposé des pertes de toutes sortes. Mais si nous faisons la paix et que nous nous montrions tels que les traités généraux l’ordonnent, c’est en pleine sécurité que nous habiterons notre ville, débarrassés des guerres, des dangers et du désordre qui maintenant nous opposent les uns aux autres ; chaque jour nous nous rapprocherons de l’abondance, délivrés des contributions, des triérarchies et des autres liturgies concernant la guerre, n’ayant plus de crainte pour cultiver nos terres, naviguer sur mer et entreprendre les autres travaux que maintenant la guerre a fait cesser. Nous verrons notre cité recevoir deux fois plus de revenus qu’actuellement et se remplir de commerçants, étrangers et métèques, qui la désertent en ce moment. » (Sur la paix, 19-21.) Isocrate est moins précis que Xénophon quand il parle des revenus que le retour à la paix pourrait procurer à la cité ; il est en revanche plus explicite sur les inconvénients qu’entraîne la guerre : les eisphorai, la triérarchie qui pèsent durement sur les plus riches, dont Isocrate exprime le mécontentement, et qui, sans qu’intervienne l’antique distinction entre fortune honorable et fortune plus récente née d’une activité artisanale s’opposent désormais, en bloc, à une politique impérialiste dont tout le poids retombe sur eux. Par là même, nous entrevoyons à travers le discours d’Isocrate, sur quels éléments de la société athénienne s’appuyait Euboulos : les riches, les possédants, ces quelque 1 200 citoyens qui faisaient à la cité l’avance de l’eisphora et qui rassemblés dans les symmories triérarchiques, créées depuis peu, devaient assumer l’équipement de la flotte athénienne. Ces hommes, à l’inverse des oligarques de la fin du siècle précédent, n’étaient pas des adversaires de la démocratie. Mais conscients du poids de plus en plus lourd de la guerre, ils souhaitaient voir Athènes renoncer à l’hégémonie et aux avantages matériels qu’elle en pouvait tirer, pour tenter de vivre de ses propres ressources. D’où la recherche des moyens qui permettraient d’accroître les revenus d’Athènes et l’apparition de ce que l’on pourrait appeler une mentalité économique, bien que celle-ci relève encore, nous l’avons vu, d’un empirisme très élémentaire. Il est certain en tout cas que l’on est là à un tournant important dans l’histoire de la cité, qui aurait peut-être pu déboucher sur une mutation importante, si l’évolution d’Athènes ne s’était trouvée bloquée par le développement de la puissance macédonienne.

La chouette et l’olivier d’Athéna.

(Détail d’une anse de jarre.)

Échoppe de forgeron et boutique de cordonnier.

(Amphore à figures noires. Museum of fine Arts, Boston.)

Atelier de potiers.

(Cratère à figures rouges. Ashmolean Museum, Oxford.)

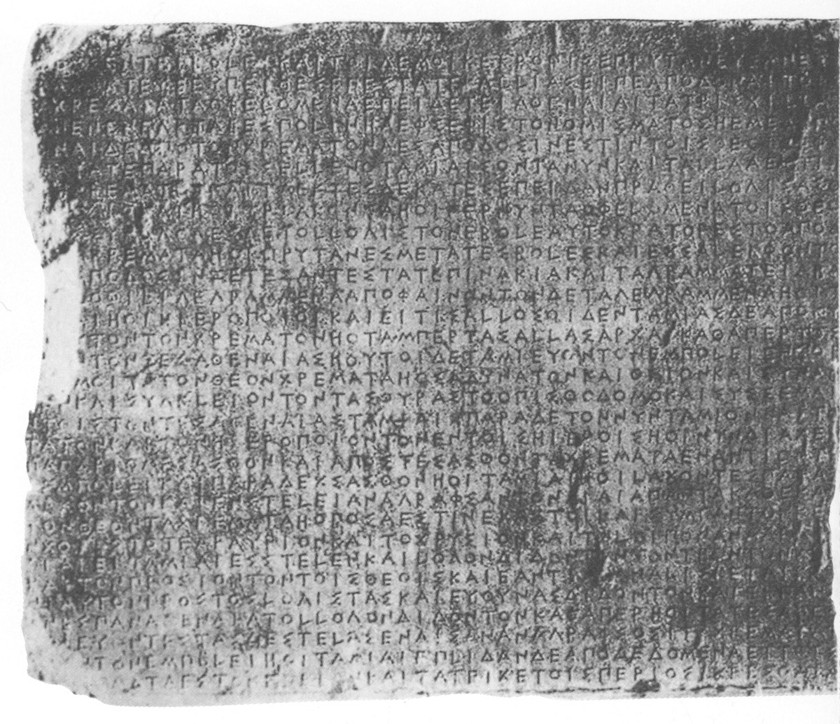

Décret ordonnant la restitution des sommes empruntées aux trésoreries des temples pendant la guerre du Péloponnèse.

(Marbre du Musée du Louvre.)