3

La guerre du Péloponnèse

La guerre du Péloponnèse est de tous les événements de l’histoire d’Athènes celui que nous connaissons le mieux. Non seulement parce que le récit minutieux en a été rédigé et composé par Thucydide, mais aussi parce que le dernier tiers du Ve siècle a été une période extrêmement riche dans l’histoire de la pensée athénienne, qui nous a laissé de nombreux témoignages dont les plus vivants sont constitués par les comédies d’Aristophane. Si le récit de Thucydide nous offre la version en quelque sorte officielle des événements, le théâtre d’Aristophane nous permet d’entrevoir les réactions de l’opinion publique athénienne à ces mêmes événements, et de revivre ainsi au milieu des Athéniens cette période qui allait être pour eux décisive.

Premiers échecs. La peste

Périclès, on l’a vu, avait préconisé une tactique qui lui semblait la plus propre à amener une décision rapide : Athènes possédant la maîtrise de la mer, c’est sur mer qu’il fallait chercher à obtenir la décision sans se soucier de la défense du territoire : « Si nous habitions une île, avait dit le grand stratège, quel peuple serait plus inexpugnable que nous ? Eh bien, il faut que nous nous rapprochions le plus possible de cette situation, que nous abandonnions nos campagnes et nos maisons pour garder seulement la mer et notre ville. » (I, 143.)

Cette tactique fut aussitôt mise en application, non sans susciter, semble-t-il, murmure et résistance : « Les Athéniens transportèrent de la campagne à la ville femmes et enfants et tous les objets mobiliers ; ils enlevèrent même la charpente de leurs maisons. Ils firent passer leurs troupeaux et leurs attelages en Eubée et dans les îles voisines… Arrivés à la ville, un petit nombre seulement trouva un abri ou un refuge chez des amis ou des parents. La plupart campèrent dans les quartiers inhabités, dans tous les temples ou les sanctuaires des héros, sauf à l’Acropole, dans l’Eleusinion et dans les lieux strictement fermés… Beaucoup s’installèrent sur les tours des remparts, bref chacun se débrouilla comme il put. » (II, 14, 17.)

On imagine assez bien ce que fut cet exode intérieur. On imagine encore mieux les sentiments de ces réfugiés quand peu après ils virent presque sous leurs yeux leurs champs ravagés par l’armée péloponnésienne. Thucydide rapporte qu’alors l’énervement était à son comble, que les plus jeunes voulaient faire une sortie, et qu’il fallut toute l’énergie de Périclès pour les en empêcher, de Périclès dont le crédit déclinait de plus en plus. Les événements cependant parurent lui donner raison : peu après, les Péloponnésiens évacuaient l’Attique, cependant que l’armée athénienne ravageait la Mégaride et que la flotte consolidait ses positions. C’est à la fin de cette année-là, au cours de l’hiver, que Périclès prononça l’oraison funèbre des Athéniens morts pendant la première année de guerre, hymne de gloire en l’honneur d’Athènes et de la démocratie athénienne.

L’été suivant, les Péloponnésiens reprirent le chemin de l’Attique. C’est alors qu’éclata l’épidémie qui devait coûter la vie à un quart de la population d’Athènes. On a beaucoup discuté sur la nature exacte du mal dont Thucydide a décrit minutieusement les symptômes. On a parlé de peste, de typhus. En tout cas, il allait exercer de terribles ravages. Laissons parler Thucydide qui fut lui-même atteint et eut la chance d’en réchapper : « On mourait, soit faute de soins, soit en dépit des soins qu’on vous prodiguait. Aucun remède, pour ainsi dire, ne se montra d’une efficacité générale ; car cela même qui soulageait l’un nuisait à l’autre. Aucun tempérament, qu’il fût robuste ou faible, ne résista au mal. Tous étaient indistinctement emportés, quel que fût le régime suivi. Ce qui était le plus terrible, c’était le découragement qui s’emparait de chacun aux premières attaques : immédiatement les malades perdaient tout espoir et, loin de résister, s’abandonnaient entièrement. Ils se contaminaient en se soignant réciproquement et mouraient comme des troupeaux. » (II, 51.)

Bien entendu, l’afflux des campagnards à l’intérieur de la ville aggrava encore la situation : « Les réfugiés étaient particulièrement touchés. Comme ils n’avaient pas de maisons et qu’au fort de l’été ils vivaient dans des baraques où on étouffait, ils rendaient l’âme au milieu d’une étrange confusion ; ils mouraient pêle-mêle et les cadavres s’entassaient les uns sur les autres ; on les voyait, moribonds, se rouler au milieu des rues et autour de toutes les fontaines pour se désaltérer. Les lieux sacrés où ils campaient étaient pleins de cadavres qu’on n’enlevait pas. » (Id., 52.)

Non seulement les coutumes traditionnelles concernant les sépultures des morts étaient abandonnées, mais toute la vie morale se trouvait bouleversée : « A la vue de ces brusques changements, des riches qui mouraient subitement, des pauvres qui s’enrichissaient tout à coup des biens des morts, on chercha les profits et les jouissances rapides, puisque la vie et les richesses étaient également éphémères… Nul n’était retenu ni par la crainte des dieux, ni par les lois humaines ; on ne faisait pas plus cas de la piété que de l’impiété, depuis que l’on voyait tout le monde périr indistinctement ; de plus on ne pensait pas vivre assez longtemps pour avoir à rendre compte de ses fautes. Ce qui importait bien davantage, c’était l’arrêt déjà rendu et menaçant ; avant de le subir, mieux valait tirer de la vie quelque jouissance. » (Id., 53.)

Cependant la guerre continuait, mais sans qu’aucun résultat décisif intervînt. Ainsi commença à se développer à Athènes contre Périclès une sourde colère, en même temps que grandissait le désir de paix. Par la magie de sa parole, Périclès réussit à convaincre les Athéniens de ne pas céder. Néanmoins il fut tenu de rendre des comptes et condamné à une amende. Mais si grande était encore son influence sur le démos qu’il fut réélu stratège. Il devait mourir peu après, victime à son tour de l’épidémie.

Ainsi s’achevait la vie de l’homme qui, pendant plus de trente ans, avait dominé la politique athénienne, établi solidement la démocratie et fondé la puissance maritime de la cité. La guerre cependant continuait, s’étendant à de nouvelles régions du monde grec. Tandis que les Péloponnésiens continuaient à ravager périodiquement l’Attique, les alliés d’Athènes commençaient à faire défection : ce fut le cas en particulier de l’île de Lesbos, qui était jusque-là demeurée une alliée privilégiée d’Athènes, puisque comme les gens de Chios et Samos, les Lesbiens combattaient aux côtés des Athéniens avec leurs propres forces. Les Lesbiens réclamèrent l’aide des Spartiates, leur montrant tout l’avantage qu’ils pourraient tirer d’une intervention en leur faveur : « Si vous accourez promptement à notre aide, vous vous trouverez renforcés de ce qui vous manque le plus, d’une marine puissante, et vous viendrez plus facilement à bout des Athéniens en détachant d’eux leurs alliés, car tous alors se rangeront plus hardiment à vos côtés. » (III, 13.)

Les Athéniens cependant s’étaient ressaisis. Ils équipèrent une flotte de 100 navires qui vint assiéger Mytilène, la principale cité de l’île, et pour la première fois fut voté le principe d’une contribution de guerre, d’une eisphora * dont le montant fut fixé à 200 talents. En même temps, une escadre commandée par le stratège Lysiclès allait réclamer le tribut aux cités alliées. Il faut ici faire une remarque. Ce Lysiclès qui semble alors diriger la politique athénienne avait, nous dit-on, succédé à Périclès à la tête du parti démocratique, et aussi dans le lit d’Aspasie. Or on nous dit de lui qu’il était marchand de moutons. Il n’appartenait donc pas à cette vieille aristocratie dont les membres, jusqu’à Périclès inclus, avaient continué à remplir les hautes charges de la cité. Pour la première fois, un de ces hommes nouveaux qui avaient commencé à s’insinuer dans le personnel politique, apparaissait au premier plan. Lysiclès n’allait cependant pas tarder à faire place à un autre homme, dont l’origine populaire est encore plus évidente, le tanneur Cléon.

Cléon. La guerre à outrance

C’est au moment de la reddition de Mytilène que celui-ci commença à faire preuve de son autorité. Les Mytiléniens avaient été contraints de capituler. Il fallait délibérer sur ce que l’on ferait d’eux. Dans un premier mouvement de colère, les Athéniens décidèrent que tous les hommes d’âge adulte seraient mis à mort, les femmes et les enfants livrés en esclavage. Puis ils revinrent sur leur décision et réclamèrent une nouvelle réunion de l’Assemblée.

« L’Assemblée fut immédiatement convoquée. Après d’autres orateurs, Cléon, fils de Clainétos qui l’avait emporté en faisant décider la mort, l’homme le plus violent de tous les citoyens et en même temps l’orateur le plus écouté du peuple, monta de nouveau à la tribune et parla ainsi :

« J’ai déjà eu en maintes fois l’occasion de constater qu’un État démocratique est incapable de commander à d’autres ; votre repentir actuel sur l’affaire de Mytilène me le prouve une fois de plus. Parce que, dans vos relations quotidiennes, vous n’usez ni d’intimidation, ni d’intrigue, vous vous comportez de la même manière envers vos alliés. Les fautes que vous commettez en vous laissant séduire par leurs belles paroles, les concessions que la pitié vous fait leur accorder, sont là autant de marques de faiblesses que vous pensez sans danger pour vous, mais qui ne vous attirent pas leur reconnaissance. Vous ne songez pas que votre pouvoir est en réalité une tyrannie sur des gens prêts à la révolte ; vous ne songez pas qu’ils acceptent de mauvais gré votre domination, que ce ne sont pas vos complaisances, dangereuses pour vous, qui vous valent leur obéissance ; ce qui assure votre supériorité, c’est votre force et non leur déférence. » (III, 37.)

Les Mytiléniens avaient trahi. Ils méritaient un châtiment exemplaire qui serait un avertissement pour ceux des alliés qui pourraient songer à les imiter. Cléon cependant ne parvint pas à convaincre l’assemblée. Un orateur, Diodotos, avait en effet montré aux Athéniens le danger qu’il y avait à confondre les responsables de la défection avec le démos de Mytilène. En se montrant généreux à l’égard de celui-ci, les Athéniens s’attacheraient davantage les masses populaires des cités alliées qui n’hésiteraient pas ainsi à s’opposer aux partisans de Sparte. La proposition de Diodotos l’emporta à une infime majorité, et les gens de Mytilène furent sauvés. Mais Cléon fit décider que le territoire de la cité serait divisé en lots qui seraient attribués à des clérouques athéniens, lesquels tiendraient garnison dans l’île et recevraient une redevance annuelle de 2 mines (200 drachmes) par lot, les Mytiléniens continuant à exploiter les terres dont ils devenaient tenanciers (427 av. J.-C.).

L’écrasement de la révolte de Mytilène marque un tournant dans l’histoire de la guerre du Péloponnèse. Désormais en effet la guerre devient de plus en plus une guerre politique, une lutte entre deux idéologies. D’un côté, Athènes, vers laquelle se tournent les masses populaires de toutes les cités. De l’autre, Sparte, soutien de toutes les oligarchies. La guerre par ses violences et ses destructions a rompu l’équilibre du monde grec, et désormais nul n’y échappe. Dès lors le théâtre des opérations ne cesse de s’élargir. A l’appel de Léontinoi, les Athéniens envoient un corps expéditionnaire en Sicile, manifestant de nouveau cet intérêt pour l’Occident dont il a déjà été question. Les Spartiates de leur côté ont depuis l’affaire de Mytilène des navires qui croisent sur les côtes orientales et septentrionales de l’Égée, menaçant directement les positions traditionnelles d’Athènes.

Cependant à peu près chaque année les Spartiates viennent ravager l’Attique tandis que la flotte athénienne croise le long des côtes péloponnésiennes, lançant de rapides razzias. L’une d’entre elles devait avoir des conséquences importantes : en 425 le stratège athénien Démosthène décida d’occuper et de fortifier la place de Pylos en Messénie. A ce moment, une armée spartiate campait en Attique sous la conduite du roi Agis. Les Spartiates rentrèrent en hâte et entreprirent le siège de Pylos. Mais ils ne purent s’emparer de la place et se décidèrent à envoyer à Athènes une ambassade pour négocier la paix. A Athènes la lassitude était grande, l’année précédente l’épidémie avait de nouveau connu un brusque réveil et fait de nouvelles victimes. Les paysans voyaient leurs champs dévastés presque chaque année par les razzias lacédémoniennes. Mais les dirigeants de la démocratie, et en premier lieu Cléon, n’entendaient pas céder avant d’avoir obtenu un succès décisif. Et, on l’a vu, il était assuré du soutien d’une partie de l’Assemblée. C’est ainsi qu’il put faire rejeter la proposition lacédémonienne et que la guerre reprit de plus belle. En dehors du récit de Thucydide, nous possédons, pour connaître les réactions des Athéniens pendant cette période, les premières comédies d’Aristophane. Cléon est alors la cible préférée du poète qui voit en lui l’auteur de tous les maux dont souffre le démos. Dans les Acharniens, représentés en 425, Aristophane imagine la situation burlesque d’un Athénien qui, las de la guerre, conclut une trêve personnelle avec les ennemis. Dans les Cavaliers, joués aux Lénéennes de 424, Aristophane prend ouvertement à partie Cléon, représenté sous les traits d’un esclave tanneur paphlagonien qui tient sous sa coupe Démos, son maître. Les Cavaliers ont été représentés peu après le rejet par Cléon des propositions de paix faites par Sparte. Cléon s’est fait fort d’emporter l’îlot de Sphactérie où se sont enfermés les soldats lacédémoniens face à Pylos. Et de fait, élu stratège et envoyé avec Démosthène dans le Péloponnèse, il obtient la reddition des soldats lacédémoniens dans les délais qu’il s’était fixés, ce qui lui vaut un surcroît de prestige auprès du peuple. Dans les Cavaliers, l’un des serviteurs de Démos, qui représente clairement le stratège Démosthène, tient des propos que les spectateurs ne pouvaient pas ne pas comprendre : « Nous avons un maître, c’est un caractère mal embouché, un grignoteur de fèves, facilement irritable. Il s’appelle Démos ; il est originaire de Pnyx. C’est un vieux bonhomme atrabilaire, à moitié sourd. Au dernier marché de la nouvelle lune, il a fait l’acquisition d’un esclave tanneur, un paphlagonien, une espèce de génie dans le domaine de la fourberie et de la calomnie. Ce Paphlagonien de la Tannerie n’a pas plus tôt reconnu le caractère du vieux, qu’il se met à ramper devant lui, à le flatter, à le caresser, à le flagorner, à le séduire, avec des rognures de cuir, en lui tenant des propos de cette espèce : “O Démos, contente-toi de juger une seule cause, et puis va prendre ton bain. Après quoi occupe-toi d’avaler, de mâcher, d’absorber et de digérer cette pièce de trois oboles. Veux-tu que je t’apporte un casse-croûte ?” Et puis à peine avons-nous fini l’un ou l’autre de préparer quelque chose pour notre maître, que ce Paphlagonien nous l’enlève pour lui en faire hommage. Dernièrement encore, à Pylos, j’avais préparé un pain de Laconie, et voilà que ce maître fourbe me l’escamote en passant au pas de course, pour aller lui-même offrir à Démos ce que j’avais pétri de mes mains. »

Les Athéniens couronnèrent Aristophane, mais conservèrent leur confiance à Cléon, partisan de mener la guerre jusqu’à la victoire complète. Cela lui paraissait d’autant plus nécessaire que, depuis l’affaire de Pylos, les Spartiates menaçaient les zones vitales pour l’Empire athénien et prétendaient ravir à Athènes la maîtrise de l’Égée. Et tandis que la guerre se poursuivait sur tous les champs de bataille, qu’un combat particulièrement sanglant opposait Athéniens et Béotiens à Délion, le roi de Sparte Brasidas, avec une armée à laquelle avaient été adjoints des hilotes libérés pour la circonstance, prend pied en Thrace et vient assiéger Amphipolis que défendait alors le stratège Euclès, soutenu par une partie de la flotte croisant au large de Thasos, sous le commandement de Thucydide, l’historien. La prise d’Amphipolis par Brasidas représentait une grave défaite pour Athènes. Thucydide qui n’avait pas pu l’empêcher fut condamné à l’exil, un exil qui lui permit de commencer la rédaction de son grand ouvrage. Une trêve intervint alors entre Spartiates et Athéniens que Cléon mit à profit pour renforcer l’effort de guerre athénien. Puis lui-même, à la tête d’une armée, se rendit en Thrace avec l’intention de reprendre Amphipolis, défendue par Brasidas. Thucydide, qui n’aime pas Cléon, rejette sur lui la responsabilité de l’échec que subit l’armée athénienne. Cet échec cependant n’allait pas avoir des conséquences trop graves pour Athènes. Brasidas et Cléon ayant trouvé la mort dans le combat, les partisans d’une trêve à Sparte et à Athènes eurent moins de peine à faire triompher leur point de vue. Une paix fut conclue pour cinquante ans, aux termes de laquelle Athéniens et Lacédémoniens se restituaient réciproquement les territoires conquis, parmi lesquels Amphipolis. Ce traité de paix était peu après doublé d’un traité d’alliance (421 av. J.-C.).

La lassitude était générale : « Les Athéniens, écrit Thucydide, sous le coup de l’échec de Délion et de la défaite toute récente d’Amphipolis, n’avaient plus dans leur force cette confiance inébranlable qui leur avait fait refuser naguère tout accommodement, quand ils s’imaginaient que leurs succès présents assureraient à l’avenir leur supériorité ; ils craignaient d’ailleurs de voir leurs revers procurer chez leurs alliés de nouvelles défections et regrettaient de n’avoir pas profité des circonstances favorables qui avaient suivi la prise de Pylos pour conclure un accord avantageux. De leur côté, les Lacédémoniens voyaient la guerre dérouter leurs prévisions ; car ils avaient pensé qu’en ravageant l’Attique, peu d’années leur suffiraient pour venir à bout de la puissance d’Athènes. Or ils avaient subi à Sphactérie un désastre comme Sparte n’en avait jamais connu ; leur pays était exposé aux incursions des pirates venant de Pylos ou de Cythère ; les Hilotes désertaient ; il était à craindre que ceux de l’intérieur, obéissant aux suggestions de ceux du dehors, ne profitassent des circonstances pour tenter quelque révolution, comme cela s’était déjà vu… » (V, 14.) Quelque temps avant la conclusion de la paix, Aristophane avait fait représenter aux grandes Dionysies une pièce qui précisément portait ce titre : le héros, le vigneron athénien Trygée, décide d’aller consulter les Dieux pour savoir ce qu’est devenue la déesse Eirenè, la Paix. Et aidé d’Hermès et des paysans athéniens, il délivre celle-ci, enfermée dans une caverne par Polemos, pour la plus grande joie du peuple des campagnes et la désolation des marchands de casques et de boucliers. La pièce a été écrite après la mort de Cléon qu’Aristophane salue avec une joie sans pudeur. « Ça, c’est une chance qu’il soit mort. Il fallait cela pour la cité, sinon il nous mettait dans la purée. » Et Trygée ayant appris aussi la mort de Brasidas ajoute : « C’est l’instant pour vous, habitants de la Grèce, d’oublier les disputes et les batailles, pour tirer de là, la paix chère à tous avant qu’un nouveau pilon (allusion à Cléon) ne nous en empêche. Allons agriculteurs, marchands, artisans, ouvriers, métèques, étrangers, insulaires, dépêchez-vous tous d’accourir ici, apportez des pelles, des leviers et des cordes. » Et lorsque enfin la Paix sort de la Caverne, Trygée lance cet avis aux paysans dont les bras ont été les plus efficaces : « Les laboureurs sont priés de prendre leurs instruments de travail et de regagner aussitôt leurs champs, après s’être débarrassés des piques, des glaives et des javelots. » A quoi le chœur répond : « O jour tant attendu des honnêtes gens et des cultivateurs, je me réjouis de te voir luire, je veux saluer mes vignes et les figuiers que j’ai plantés dans mon jeune âge. Je n’ai qu’un désir, c’est de les embrasser après une si longue absence. » Et plus loin, s’adressant à la déesse Paix, Trygée lui dit : « Mêle de nouveau au sang des Grecs le suc de l’amitié ; adoucis notre caractère en le délayant de mutuelle indulgence. Que notre marché regorge de bons produits ; que les Mégariens nous envoient leurs têtes d’ail, leurs concombres précoces, leurs coings, leurs grenades, leurs petits manteaux d’esclaves ; et qu’on puisse voir les Béotiens apporter leurs oies, leurs canards, leurs pigeons, leurs alouettes ; qu’on y voie affluer à pleins paniers les anguilles du lac Copais… » Sur ce point cependant les illusions de Trygée-Aristophane allaient être déçues, car les Béotiens et les Mégariens refusèrent de ratifier le traité de paix.

C’était par là même en démontrer le caractère précaire. Et de fait si la paix entre Athènes et Sparte devait durer effectivement six ans et dix mois, ces années n’en furent pas moins des années de troubles où les deux cités s’opposèrent par personne interposée.

L’expédition de Sicile

Le prétexte de la rupture du traité fut l’expédition athénienne en Sicile. A Athènes en effet beaucoup n’avaient vu dans la paix qu’une trêve provisoire imposée par les circonstances, et propre à permettre à la cité de reconstituer ses forces. Il ne faut évidemment pas accorder trop d’importance à certaines plaisanteries d’Aristophane, et les lamentations des marchands d’armures et de lances étaient un moyen facile de faire rire les spectateurs, dont un grand nombre devait partager les sentiments exprimés par le chœur dans la Paix : « Ah ! quel plaisir, quel plaisir d’être débarrassé du casque, du fromage et des oignons. Il faut dire que je n’aime pas faire la guerre. Je préfère boire avec de bons copains auprès d’un feu bien flambant de bûches sèches déracinées pendant les chaleurs… » Ces allusions aux joies de la vie campagnarde devaient particulièrement toucher un public où les réfugiés étaient nombreux. Il n’en reste pas moins vrai que sur le problème de la guerre des clivages commençaient à se dessiner au sein du démos qui iront s’aggravant pendant la deuxième partie de la guerre et expliquent que par deux fois le régime démocratique ait pu être remis en question. D’un côté, la masse des gens de la campagne, pour qui ces dix années de guerre ont été particulièrement pénibles et qui souhaitent le maintien de la paix. Ils sont prêts à suivre les hommes qui prêchent pour cette politique de paix, tel le riche Nicias, fils de Nikératos, qui avait acquis dans les dernières années de la guerre une bonne réputation de stratège qu’aux dires de Thucydide il ne tenait pas à perdre en risquant une défaite. C’est lui qui avait pris l’initiative des négociations avec Sparte et il tenait au maintien d’une paix dont il avait été l’artisan. C’était un homme assez timoré, sans grande envergure et qui était fort riche. L’essentiel de sa fortune se trouvait dans les mines d’argent. Il y employait, aux dires de Xénophon, plus de mille esclaves. Cette fortune et l’usage qu’il en faisait lui valaient une clientèle nombreuse à laquelle s’ajoutait la masse de ceux qui souhaitaient le maintien de la paix. Mais en face d’eux, il y avait le démos urbain, plus actif quoique moins nombreux, plus présent aussi dans les lieux où se décidaient les affaires de la cité. La masse des thètes ne trouvaient pas à la paix retrouvée les mêmes avantages que les paysans propriétaires. La guerre signifiait pour eux une solde régulière et des avantages matériels. Qu’on fît miroiter à leurs yeux une expédition facile et ils seraient prêts à suivre l’auteur de la proposition.

C’est ce que comprend fort bien Alcibiade qui fait alors son entrée sur la scène politique athénienne. Le personnage, dans la galerie des portraits des grands Athéniens, est l’un des plus attirants. Noble, riche, beau, intelligent, il avait tous les atouts entre ses mains. Sa mère Deinomachè, était une Alcméonide. Son père Clinias avait trouvé la mort à la bataille de Coronée. Parent de Périclès, il l’avait eu pour tuteur après la mort de son père. Jeune homme, il avait suivi les leçons de Socrate. On a pu douter de la sincérité de son attachement à la démocratie. En tout cas, ambitieux et désireux de prendre à l’Assemblée la première place, il comprit vite qu’il fallait à sa gloire une grande entreprise, et que la politique timorée de Nicias était l’obstacle qu’il fallait vaincre.

Or les événements donnaient raison à ceux qui n’avaient pas cru à la paix. Les Spartiates n’avaient pas rendu Amphipolis. Ils négociaient avec les Béotiens dont l’attitude d’hostilité aux Athéniens n’avait fait que croître. Alcibiade, qui avait peut-être été vexé d’avoir été tenu, du fait de sa jeunesse, à l’écart des négociations qui devaient aboutir à la paix en 421 « … commença par faire de l’opposition aux Lacédémoniens, en prétendant qu’ils n’étaient pas des alliés sûrs et qu’en traitant avec Athènes, ils n’avaient en vue que la ruine des Argiens, prélude d’une attaque contre les Athéniens désormais isolés. » (V, 43.) L’alliance avec Argos fut un premier prétexte de rivalité entre Nicias et Alcibiade, Nicias demeurant envers et contre tout fidèle à l’alliance lacédémonienne. Ce fut une guerre par personne interposée que compliquèrent encore les luttes civiles à Argos où le peuple tenait pour l’alliance athénienne tandis que les notables étaient prêts à se rapprocher de Sparte. Une autre affaire témoigne qu’alors le parti impérialiste et antispartiate a relevé la tête, c’est l’affaire de la petite île de Mélos. Celle-ci, colonie lacédémonienne, se trouvait isolée au milieu d’îles contrôlées par Athènes et avait conservé jusque-là une prudente neutralité. Les Athéniens prétendirent mettre fin à cette neutralité et contraindre les Méliens à entrer dans leur alliance. Devant le refus des Méliens, les Athéniens débarquèrent en force à Mélos et vinrent soumettre aux magistrats de la cité leurs exigences. Le dialogue entre Méliens et Athéniens est l’un des plus célèbres morceaux de bravoure du récit de Thucydide. C’est aussi, placée dans la bouche des Athéniens, une profession de foi « impérialiste » qui résonne parfois de façon étrangement moderne, en même temps que se devine l’écho de l’enseignement des sophistes : « Quant à nous, nous n’emploierons pas de belles phrases ; nous ne soutiendrons pas que notre domination est juste parce que nous avons défait les Mèdes, que notre expédition contre vous a pour but de venger les torts que vous nous avez fait subir. Fi de ces longs discours qui n’éveillent que la méfiance ! Mais de votre côté, n’imaginez pas nous convaincre en soutenant que c’est en qualité de colons de Lacédémone que vous avez refusé de faire campagne avec nous et que vous n’avez aucun tort envers Athènes. Il nous faut, de part et d’autre, ne pas sortir des limites des choses positives ; nous le savons et vous le savez aussi bien que nous, la justice n’entre en ligne de compte dans le raisonnement des hommes que si les forces sont égales de part et d’autre ; dans le cas contraire, les forts exercent leur pouvoir et les faibles doivent leur céder. » (V, 89.) Il est caractéristique que Thucydide pour une fois ne fasse pas parler un Athénien, mais les Athéniens, comme s’il voulait par là indiquer que le démos tout entier raisonnait ainsi. Les Méliens refusèrent de céder, et les Athéniens ayant pris d’assaut la cité massacrèrent tous les hommes, réduisirent les femmes et les enfants en esclavage et établirent 5 000 colons sur le territoire de Mélos. C’est peu après qu’une ambassade, venue de Ségeste, réclama l’aide d’Athènes contre les Sélinontins.

On l’a vu précédemment, les Athéniens, dès le début de la guerre du Péloponnèse, s’étaient intéressés aux affaires siciliennes. La Sicile ne faisait pas partie du domaine traditionnel d’influence athénienne. Mais les principales cités de l’île étaient d’origine péloponnésienne, et la plus importante d’entre elles, Syracuse, était une colonie des Corinthiens, ennemis irréductibles des Athéniens. C’est pourquoi les Athéniens avaient soutenu contre eux les gens de Léontinoi. L’appel des Ségestains semblait fournir un prétexte à une nouvelle intervention dans l’île. Alcibiade la saisit aussitôt et proposa qu’une expédition fût envoyée en Sicile dont il partagerait le commandement avec Nicias et Lamachos. Ce fut entre Nicias et Alcibiade l’occasion d’un duel oratoire devant l’Assemblée convoquée, pour la circonstance, en réunion extraordinaire. Nicias s’acharna à démontrer aux Athéniens que l’expédition était périlleuse, sans grand profit pour Athènes, et risquait de rouvrir les hostilités avec Sparte. Sans le désigner nommément, il s’en prenait à Alcibiade : « … il n’a en vue que son intérêt, trop jeune encore pour exercer le commandement, il ne cherche qu’à se faire valoir en élevant des chevaux et dans le commandement il ne vise que son propre avantage. Ne lui donnez pas l’occasion de briller aux dépens de la cité. » (Id., 12.)

Alcibiade ne manqua pas de répliquer vertement au porte-parole des pacifistes. Sa jeunesse, sa fortune n’étaient pas des arguments à lui opposer. Quant au fond de l’affaire, à l’expédition elle-même, elle était amplement justifiée, étant donné la situation qui alors existait en Sicile. Et Alcibiade, reprenant les arguments avancés pour justifier l’expédition contre Mélos, concluait : « Disons-nous bien que le meilleur moyen d’augmenter notre puissance c’est d’aller combattre là-bas ; faisons cette expédition pour abattre l’orgueil des Péloponnésiens, résultat que nous obtiendrons si nous avons l’air, en voguant vers la Sicile, de dédaigner la tranquillité dont nous jouissons actuellement. De deux choses l’une : ou bien nous augmenterons là-bas notre puissance et nous nous placerons tout naturellement à la tête de la Grèce entière ; ou, à tout le moins, nous ferons du tort aux Syracusains et nous-mêmes comme nos alliés nous ne manquerons pas d’en tirer avantage. » (VI, 18.) Nicias chercha encore à faire revenir l’assemblée sur sa décision, en montrant le coût élevé de l’opération, mais ses arguments ne furent pas entendus. « Tous, dit Thucydide, sans exception se sentirent pris d’un furieux désir de partir : les plus vieux se disaient qu’ils allaient soumettre le pays où l’on se rendait et qu’un pareil déploiement de troupe ne risquait aucun échec ; les hommes en âge de porter les armes désiraient voir et connaître une terre éloignée et avaient bon espoir d’en revenir. La foule et les soldats comptaient en rapporter une solde immédiate, et tout en augmentant la puissance de la cité, y faire une conquête qui leur assurerait un salaire permanent. » (VI, 24.)

L’expédition partit au milieu de l’été 415, dans un grand enthousiasme. Toute la population de l’Attique, citoyens et étrangers mêlés, était descendue jusqu’au port pour accompagner ceux qui partaient : « Une fois terminé l’embarquement des troupes et du matériel qu’on devait emmener, la trompette fit entendre le “garde-à-vous”. Les prières habituelles avant le départ furent récitées, non pas sur chaque navire isolément, mais sur la flotte entière, à la voix d’un héraut, Dans toute l’armée on mêla le vin dans les cratères et tous soldats et officiers, firent des libations avec des coupes d’or et d’argent. Les invocations étaient reprises par la foule qui se trouvait sur le rivage et que formaient les citoyens et tous ceux qui souhaitaient le succès de l’expédition. Le péan une fois chanté et les libations terminées, on leva l’ancre… » (VI, 32.)

Cette liesse préludait à l’une des plus grandes catastrophes de l’histoire d’Athènes. Dès le début, l’affaire se trouva mal engagée. Quelques jours avant le départ de la flotte, on avait en effet trouvé un matin les bustes de pierre qui ornaient les carrefours et qui étaient placés à la porte des maisons, les Hermès, mutilés. C’était un sacrilège qu’on pouvait aisément imputer à quelque groupe de jeunes gens irrévérencieux. Mais l’enquête à laquelle on se livra révéla que l’affaire avait des prolongements beaucoup plus vastes. Un esclave mis à la question avoua que, dans certaines maisons d’Athènes, on se livrait à des parodies des mystères d’Éleusis. Tout cela n’allait pas très loin, il s’agissait d’extravagances de jeunes gens ivres. Mais le nom d’Alcibiade fut prononcé parmi ceux qui avaient participé à ces extravagances. L’affaire prenait dès lors une autre importance car ses ennemis, voyant là un moyen de se débarrasser d’un homme qui les gênait, firent ordonner un supplément d’enquête. Au terme de cette enquête, Alcibiade reçut l’ordre d’abandonner son commandement et de rentrer à Athènes pour comparaître devant les juges. Il préféra s’enfuir et passa dans le Péloponnèse. Mais, privée de celui qui l’avait conçue, l’expédition de Sicile allait se trouver dès le départ compromise. Si l’on ajoute à cela la pusillanimité de Nicias, la farouche détermination des Syracusains de résister à l’assaut athénien, enfin l’aide que Sparte ne tarda pas à leur apporter, on conçoit comment, au bout de quelques mois, les Athéniens se trouvèrent acculés à la retraite et finalement battus et faits prisonniers. Thucydide a laissé des événements de Sicile un récit documenté et dramatique à la fois. Le portrait qu’il fait de l’armée athénienne battant en retraite après avoir essuyé une grave défaite navale au large de Syracuse est particulièrement frappant : « Terrible était dans l’ensemble la situation des Athéniens : ils avaient perdu tous leurs vaisseaux ; ils avaient perdu leurs belles espérances, et, à leur place, il n’y avait plus pour eux et pour la cité que périls. De plus, le camp que l’on abandonnait présentait aux yeux et à l’esprit un spectacle affligeant. Les morts restaient sans sépulture, et, à voir le cadavre d’un de ses amis, le soldat éprouvait une affliction mêlée de crainte. Les vivants, qu’on abandonnait ou blessés ou malades, excitaient encore plus d’affliction et de commisération que les morts. Leurs supplications, leurs gémissements mettaient l’armée au désespoir : ils suppliaient qu’on les emmenât, imploraient à grands cris quand ils apercevaient un camarade ou un proche parent. Ils s’accrochaient à leurs compagnons de tente au moment où ceux-ci se mettaient en route ; ils les accompagnaient tant qu’ils pouvaient et, quand la volonté ou les forces les trahissaient, ils s’arrêtaient en invoquant les dieux et en sanglotant. » On sait comment la retraite s’acheva par un désastre auprès du fleuve Asinaros. Un grand nombre d’Athéniens furent massacrés, ceux qui avaient été faits prisonniers furent enfermés dans des carrières à ciel ouvert appelées les Latomies. « Enfermés en masse au fond de cette étroite excavation, dépourvus d’abris, ils souffrirent énormément de la chaleur du soleil et du manque d’air ; ensuite les nuits froides de l’automne déterminèrent un changement de température qui provoqua des maladies. Il leur fallait satisfaire dans cet espace étroit à toutes les nécessités de la vie ; les cadavres s’accumulaient, les uns ayant succombé à leurs blessures, les autres aux changements de température ou à quelque accident ; la puanteur était insupportable ; ils souffraient à la fois de la faim et de la soif. » (VII, 87.) Bien peu en réchappèrent. Pour Athènes c’était un désastre qui suscita aussitôt une violente colère dans l’opinion publique, d’autant plus sensible au désastre que, en Grèce même, la guerre avait repris : au printemps 413, le roi de Sparte, Agis, avait pénétré en Attique avec son armée et s’était emparé de la forteresse de Décélie, où il avait installé une garnison permanente. Thucydide ne manque pas d’insister sur les conséquences dramatiques qu’avait eues cette installation : « Jusque-là, les invasions avaient été de peu de durée et n’empêchaient pas, le reste du temps, d’exploiter le pays. Mais l’installation à demeure de l’ennemi, la dévastation des campagnes, tantôt par des troupes nombreuses, tantôt par la garnison permanente qui nécessairement vivait de butin, la présence d’Agis, roi de Lacédémone, qui menait la guerre avec une extrême vigueur, causèrent aux Athéniens d’immenses dommages. Ils se trouvaient privés de toute leur campagne, plus de vingt mille esclaves avaient déserté, en majorité des artisans ; tous les troupeaux et les attelages avaient péri… » (VII, 27.) Le ravitaillement n’arrivait plus d’Eubée, et surtout, contraints de mener deux guerres, l’une en Attique, l’autre en Sicile, les Athéniens étaient à bout de ressources.

L’annonce du désastre de Sicile, après le premier sentiment d’accablement, provoqua cependant une réaction : il fallait tenter à tout prix d’emporter la décision sur mer, consacrer toutes les ressources de la cité à la construction d’une flotte. Lorsqu’on apprit la défection de Chios, on se décida même à entamer la réserve de mille talents qui se trouvait dans le trésor de la déesse. En effet, les Spartiates avaient eux aussi décidé de porter la guerre dans l’Égée et, aidés des subsides que leur fournissait le stratège perse Tissapherne, ils s’efforçaient de débaucher les alliés d’Athènes. Seule Samos, où le démos s’était emparé du pouvoir, demeurait fidèle à Athènes et servait de base à son armée et à sa flotte.

La première révolution oligarchique

Il ne faut pas s’étonner que, devant une situation aussi dramatique, les adversaires de la démocratie aient à Athènes songé à profiter de l’occasion pour détruire le régime et instaurer l’oligarchie. On a déjà vu qu’il existait à Athènes une opinion hostile à la guerre. Or, dans la mesure où la guerre était la conséquence de l’hégémonie qu’Athènes prétendait exercer sur le monde grec, et où cette hégémonie était voulue par le démos et nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie, on conçoit que certains, par lassitude de la guerre, aient envisagé une modification constitutionnelle qui ôterait au démos sa souveraineté, et aux orateurs leur influence. Ceux-là pouvaient être aisément convaincus par un petit groupe d’adversaires résolus de la démocratie dont l’activité et l’influence n’avaient fait que croître depuis le début de la guerre. On a vu comment ce parti s’était constitué autour de Thucydide d’Alopekè. L’ostracisme de celui-ci avait un moment affaibli l’opposition, mais elle n’avait pas tardé à relever la tête dans les années qui précédèrent le déclenchement de la guerre. Les procès intentés aux amis de Périclès en sont la preuve. Vers 431, un pamphlet avait été publié, dont nous ignorons l’auteur et qui décrivait la constitution des Athéniens comme un régime favorable aux méchants et à leurs intérêts, libéral à l’égard des esclaves, mais particulièrement redoutable pour ceux que l’auteur appelait les kaloikagathoi, les « beaux et bons », nous dirions les hommes de bien. Ces adversaires du principe même de la démocratie, qui refusaient d’accepter la souveraineté du démos, se retrouvaient au sein de petits groupes qui rappelaient les hétairies * aristocratiques. Toute une propagande y était élaborée, qui réclamait le retour à la patrios politeia, à la constitution des ancêtres et évoquait les grands noms de Dracon ou de Solon auxquels on attribuait la rédaction de pseudo-constitutions qu’Aristote au siècle suivant tiendra pour des documents authentiques. Les oligarques n’attendaient que l’occasion propice pour renverser le régime et traiter avec Sparte. Mais il leur fallait agir avec prudence, car l’amour de la démocratie était solidement ancré dans la masse du démos athénien ; il leur fallait donc essayer de gagner à leur cause tous ceux qu’irritaient les échecs répétés d’Athènes, et singulièrement l’ensemble des petits et moyens propriétaires ruinés par la guerre.

L’occasion d’agir allait paradoxalement leur être fournie par Alcibiade. Celui-ci, on l’a vu, sommé de se rendre à Athènes pour y comparaître devant le tribunal à la suite de l’affaire des Hermès, s’était enfui, d’abord à Thourioi, d’où il avait pu ensuite passer dans le Péloponnèse. Athènes était alors théoriquement en paix avec Sparte, et Alcibiade pouvait avoir le sentiment de ne pas trahir en allant s’y réfugier. Il semble bien cependant que ce soit lui qui ait incité Agis, dont il était l’hôte, à l’expédition qui devait aboutir à la prise de Décélie. Cependant Alcibiade était devenu l’amant de la femme d’Agis. Il fut donc contraint de quitter Sparte et finit par échouer auprès du satrape Tissapherne. Lui qui avait, à Sparte, vécu comme un Spartiate, « se baignant dans l’eau froide, vivant de pain d’orge et de brouet noir », partagea désormais la vie fastueuse du satrape. Plutarque, à qui nous devons ces détails, ajoute : « Sa souplesse et son extrême habileté faisaient l’admiration du Barbare. » Alcibiade qui souhaitait par-dessus tout rentrer à Athènes et y jouer le rôle éminent pour lequel il se jugeait destiné, commença alors un jeu difficile, qui consistait à détacher Tissapherne de l’alliance spartiate, sans pour autant le rapprocher d’une Athènes dominée par les démocrates extrêmes, et d’autre part à faire miroiter aux yeux des Athéniens la possibilité d’une aide du satrape, à condition toutefois qu’ils établissent un gouvernement oligarchique. Il était relativement facile pour lui d’entrer en relations avec les Athéniens cantonnés à Samos, et, par leur intermédiaire, de se faire entendre à Athènes même de ceux qui étaient prêts à renverser le régime. A Samos la plupart des stratèges furent d’accord pour prendre en considération les propositions d’Alcibiade. L’un d’entre eux, Peisandros, se rendit à Athènes et réussit à convaincre le peuple qu’il fallait rappeler Alcibiade, et pour ce faire, accepter les modifications, même provisoires, du régime. Dans l’immédiat, on se décida à envoyer une délégation de dix commissaires conduite par Peisandros pour entamer les négociations avec Tissapherne. Mais celui-ci ayant, peut-être sur les conseils d’Alcibiade qui entendait se réserver le seul mérite de l’affaire, durci ses exigences, les négociations échouèrent, ce qui eut pour effet de rapprocher le satrape des Lacédémoniens. Peisandros et les députés qui l’accompagnaient rentrent alors à Samos, bien décidés, avec l’appui des hétairies athéniennes, à agir pour leur propre compte. Leur plan était double : renverser les régimes démocratiques à Samos et dans les cités alliées, puis établir l’oligarchie à Athènes. Mais à Athènes, les oligarques des hétairies, avaient déjà commandé d’agir. Ils avaient fait assassiner l’homme qui leur paraissait alors l’orateur le plus influent, un certain Androclès, ainsi que quelques-uns des démocrates les plus en vue. Et ils commençaient à faire régner dans Athènes un véritable climat de terreur que Thucydide, pourtant hostile aux démocrates extrêmes, a bien rendu : « Le peuple s’assemblait encore, ainsi que la boulè. Mais il ne prenait aucune décision sans l’assentiment des conjurés. Bien plus, les orateurs appartenaient à la conjuration, et leurs discours avaient été au préalable examinés. Personne n’osait contredire, si grande était la crainte qu’inspirait le nombre de conjurés. Quelqu’un faisait-il de l’opposition, immédiatement on trouvait quelque moyen de le faire périr. Les meurtriers n’étaient ni recherchés, ni poursuivis en justice, même si on les soupçonnait. Le peuple ne bougeait pas ; son effroi était tel que, même en gardant le silence, il s’estimait bien heureux de ne subir aucune violence. Comme on s’imaginait la conjuration plus nombreuse encore qu’elle n’était, tous les cœurs étaient en proie au découragement. » (vin, 66.)

C’est dans ce climat qu’arrivèrent Peisandros et les membres de la délégation. Les choses alors se déroulèrent très rapidement. Une assemblée fut convoquée à Colône, en dehors de la ville pour que la pression du démos urbain ne puisse se faire sentir. On soumit à cette assemblée un projet qui établissait en fait une nouvelle constitution : les misthoi étaient abolis, les conditions d’accès aux magistratures modifiées, une boulè de 400 membres désignés par cooptation remplacerait la boulè des Cinq-Cents dont les membres étaient tirés au sort. Enfin, ultérieurement, les Quatre-Cents dresseraient le catalogue des cinq mille citoyens auxquels serait réservée la plénitude des droits politiques. La proposition fut présentée par Peisandros, mais si l’on en croit Thucydide elle avait été préparée par l’orateur Antiphon, qui semble avoir été le théoricien du mouvement. Le projet de décret fut adopté. Il restait à dissoudre les Cinq-Cents. L’affaire se déroula sans difficulté, ayant été soigneusement préparée par les conjurés. Et les bouleutes auxquels on versa l’indemnité à laquelle ils avaient droit jusqu’au terme de leur charge (il restait encore quatre mois à courir) se dispersèrent sans protester.

On peut évidemment être surpris devant une telle passivité des Athéniens. Agis lui-même, qui campait toujours à Décélie, espérait que des troubles se développeraient dans la ville, qui lui permettraient peut-être d’y entrer sans difficulté. Il n’en fut rien. Cela peut s’expliquer par un certain nombre de raisons : le complot avait été bien préparé, les mesures prises pour parer à toute velléité de résistance. La présence toute proche de l’ennemi obligeait les Athéniens en âge de porter les armes à se tenir sur leur garde sur les remparts. Enfin il ne faut pas oublier qu’une partie de l’armée et la flotte étaient à Samos, avec les éléments les plus attachés à la démocratie. Que ce fût là la raison principale de la passivité des Athéniens devant les menées des oligarques, la preuve en allait être très vite administrée. On avait en effet décidé l’envoi à Samos de dix commissaires chargés d’avertir l’armée des événements qui venaient de se dérouler à Athènes. « On craignait, écrit Thucydide, que la foule des marins ne voulût pas accepter l’oligarchie et que de là ne partît un mouvement qui balaierait les conjurés. » (VIII, 72.) De fait, à Samos, la situation était entre les mains des démocrates. Ceux-ci, menés en particulier par les stratèges Léon et Diomédon, le triérarque * Thrasybule et un simple soldat, Thrasyllos, avaient fait échouer une tentative des oligarques samiens pour renverser la démocratie à Samos. Ils envoyèrent à Athènes, pour l’informer de la situation, le navire officiel, la Paralienne, dont les marins étaient des citoyens athéniens. A leur arrivée à Athènes, ils furent arrêtés, quelques-uns emprisonnés, les autres embarqués sur d’autres navires. L’un d’eux, un certain Chéréas, réussit à s’enfuir et revint à Samos où il fit une description dramatique de la situation qui régnait dans la ville. Thucydide, qui dans le livre VIII qu’il n’a pas achevé, se contredit parfois, prétend que Chéréas mentait. Mais lui-même avait un peu auparavant dit que les Quatre-Cents faisaient régner la terreur à Athènes, en emprisonnant et déportant ceux qui s’opposaient à eux. Le récit de Chéréas en tout cas provoqua une réaction immédiate de l’armée cantonnée à Samos :

« Les soldats se réunirent en assemblée ; ils relevèrent de leur commandement les anciens stratèges et tous les triérarques qu’ils soupçonnaient d’avoir des opinions oligarchiques ; ils élurent d’autres triérarques et d’autres stratèges dont Thrasyboulos et Thrasyllos. Ils prenaient la parole pour s’exhorter mutuellement : il ne fallait pas, disaient-ils, perdre courage sous prétexte que la ville avait rompu avec eux ; c’était la minorité qui s’était détachée de la majorité, d’une majorité beaucoup mieux pourvue de tout le nécessaire. Du moment qu’ils avaient à leur disposition toute la flotte, ils contraindraient les villes de leur dépendance à leur payer tribut, aussi bien que s’ils partaient d’Athènes. Ils avaient dans Samos une cité considérable et qui, lors de la guerre, avait été à deux doigts de ravir aux Athéniens l’empire de la mer : elle leur servirait de base comme naguère, pour repousser les attaques de l’ennemi ; la flotte leur permettrait plus aisément qu’aux gens de la ville de se procurer tout ce qui leur serait nécessaire… Dorénavant, si la ville refusait de leur rendre leurs droits politiques, ils seraient mieux en état de lui interdire l’accès de la mer, que celle-ci de les en priver. » (VIII, 76.)

La révolte des soldats et des marins athéniens cantonnés à Samos, leur refus d’accepter le régime oligarchique, est une des grandes pages de l’histoire d’Athènes. Elle témoigne de l’attachement profond du démos au régime et de sa conscience politique. Est-elle cependant aussi « révolutionnaire » qu’il pourrait le sembler d’abord ? En fait, il ne faut pas oublier que l’armée ne se distinguait pas de la cité. Mobilisé, l’Athénien demeurait un citoyen, qui pouvait à tout moment demander des comptes à ses chefs, élus par lui. Les assemblées de soldats sont chose fréquente dans l’armée athénienne, et le ou les stratèges, magistrats élus, s’adressent aux soldats comme ils s’adresseraient à leurs concitoyens réunis à la Pnyx. Ceux-ci peuvent donc, sans commettre une illégalité, destituer un stratège, en élire un autre. Cependant si le principe en soi n’est pas contraire aux lois de la cité, les conditions dans lesquelles se produisit la destitution des stratèges et des triérarques lui donnent néanmoins un caractère révolutionnaire. Car les nouvelles élections ne se firent pas dans les conditions requises. Par ailleurs, on destitua des triérarques. Or la triérarchie était une liturgie, une charge attribuée par la cité à un homme riche qui devait, sur sa fortune personnelle, équiper une trière dont il recevait le commandement en cas d’opération. La destitution d’un triérarque, son remplacement par quelqu’un qui n’avait en rien participé à l’équipement du navire était en soi illégal. Enfin le choix des hommes indique qu’on entendait manifester par là une option politique : Thrasyllos, un simple hoplite, fut élevé au rang de stratège.

Néanmoins, les soldats qui venaient de témoigner leur attachement au régime démocratique étaient bien ce même démos fluctuant et sensible aux arguments des orateurs, que dénonçait Aristophane. Or parmi les chefs de la révolte, l’un d’eux, Thrasybule, était personnellement lié avec Alcibiade. Il réunit les soldats en assemblée, et leur proposa de voter la grâce d’Alcibiade. Il réussit à les convaincre et lui-même alla chercher son ami à la cour de Tissapherne. De retour à Samos, ils convoquèrent l’Assemblée des soldats. « Alcibiade s’y plaignit de son exil, en déplora la rigueur, parla longtemps des affaires publiques et fit miroiter aux yeux des assistants de vastes espoirs pour l’avenir… Sur ces belles assurances, suivies de beaucoup d’autres, les soldats élirent Alcibiade comme stratège avec ceux qui avaient déjà le commandement, et lui remirent la conduite des affaires. » (VIII, 81-82.)

Alcibiade avait promis, entre autres choses, l’appui militaire et financier de Tissapherne. Il pensait qu’il fallait profiter des divisions qui régnaient alors entre les Péloponnésiens et leurs alliés pour reprendre l’offensive. Cela supposait évidemment qu’on résistât à la volonté d’une partie des soldats qui souhaitaient d’abord qu’on prît la direction d’Athènes pour en chasser les oligarques. Alcibiade sut manœuvrer habilement et le succès couronna ses entreprises, puisque les Athéniens furent vainqueurs de la flotte péloponnésienne à Abydos. C’était la première victoire athénienne depuis la reprise des hostilités et elle eut un retentissement considérable.

A Athènes, cependant, la présence d’Alcibiade à Samos avait semé l’inquiétude dans les rangs des oligarques. Les plus modérés, comme Théramène, s’inquiétaient des tractations menées avec Agis et aussi de la lenteur avec laquelle était établi le catalogue des Cinq-Mille. Peut-être aussi Théramène, sentant le pouvoir lui échapper, tenait-il à se justifier aux yeux du démos. Quoi qu’il en soit l’agitation n’allait pas tarder à se développer parmi les hoplites qui tenaient garnison dans les forts et particulièrement au Pirée, et qui s’inquiétaient des tractations menées par les oligarques avec Sparte. En effet, la situation extérieure était grave : une flotte péloponnésienne s’avançait vers Salamine, et menaçait de couper les relations d’Athènes avec l’Eubée. On équipa une flotte en hâte, avec des marins improvisés, pour s’opposer à la flotte péloponnésienne : ce fut un désastre. Et ce désastre précipita la chute des oligarques * : « Pour la première fois depuis le coup d’État, une assemblée fut convoquée à la Pnyx, lieu où se tenaient jadis les séances. Là, les Athéniens mirent fin au pouvoir des Quatre-Cents et décidèrent de remettre le gouvernement aux Cinq-Mille dont feraient partie tous ceux qui s’équipaient à leurs frais ; aucune fonction publique ne serait rétribuée sans menace de malédiction pour les contrevenants. On tint par la suite de fréquentes assemblées, où l’on vota la création de nomothètes * et d’autres mesures administratives. Jamais, de mon temps du moins, les Athéniens ne parurent mieux gouvernés qu’au début de ce régime ; il y avait une sage combinaison de l’oligarchie et de la démocratie ; c’est ce qui contribua, au sortir d’une situation lamentable, à relever la ville. On vota également le retour d’Alcibiade et de ses partisans. » (VIII, 97.)

Le récit de Thucydide s’arrête peu après, et l’on ne sait exactement quand fut rétablie la démocratie traditionnelle. En fait, le régime des Cinq-Mille n’a duré, semble-t-il, que quelques mois et le retour aux pratiques démocratiques s’est fait insensiblement. Quand Xénophon, dans les Helléniques, prend la suite de Thucydide, la démocratie athénienne apparaît pleinement restaurée. La meilleure preuve en est la présence de Thrasyllos, l’un des chefs de la révolte de Samos, à Athènes, en 410, au moment où Agis tente une nouvelle fois de menacer la ville à partir de Décélie.

Le retour d’Alcibiade. Les Arginuses

Cependant Alcibiade poursuivait ses campagnes visant à rétablir les positions d’Athènes dans l’Hellespont. Il tenait en effet à rentrer à Athènes couvert de gloire. Ses partisans, mettant en avant les victoires par lesquelles il venait de s’illustrer, réussirent à le faire élire stratège pour 407 avec son ami Thrasybule. Dès lors la voie du retour était ouverte. Il débarqua au Pirée au printemps 407. Ses amis s’étaient chargés de préparer l’opinion publique en sa faveur. Xénophon rapporte que les gens étaient accourus en foule de la ville et du Pirée pour le voir. Plutarque a laissé une description de ce retour : « A son arrivée, il ne descendit pas de sa trière avant d’avoir vu, du port où il se tenait, son cousin Euryptolème et un assez grand nombre de ses autres amis et familiers qui lui faisaient fête et l’invitaient à débarquer. Quand il fut à terre, les Athéniens qui se trouvaient sur le parcours du cortège ne paraissaient même pas voir les autres généraux ; au contraire, ils couraient à lui en l’acclamant, l’embrassaient, l’escortaient, lui jetaient des couronnes ; ceux qui ne pouvaient pas l’approcher le regardaient de loin, et les plus âgés le montraient aux jeunes gens. » (Vie d’Alcibiade, 32.)

Alcibiade cependant sut ne pas se laisser griser par cet accueil. Devant l’Assemblée, il tint à se justifier des accusations portées contre lui, huit ans auparavant. Il tint aussi à témoigner sa piété à l’égard des deux Déesses en assurant la sécurité de la traditionnelle procession à Éleusis, qui depuis l’occupation de Décélie par les Spartiates se faisait par mer, la voie de terre n’étant pas sûre. On ne s’étonne pas alors que les pleins pouvoirs lui aient été confiés pour poursuivre la guerre contre les ennemis d’Athènes. Plutarque prétend qu’en agissant ainsi, certains songeaient surtout à l’éloigner d’Athènes où sa popularité risquait de devenir dangereuse pour les institutions elles-mêmes.

Quoi qu’il en soit, quatre mois après son retour, il repartit avec une flotte de cent navires. Il fallait agir vite en effet, car la flotte spartiate devenait menaçante. Elle était alors commandée par Lysandre, politique habile qui avait su se concilier les bonnes grâces du roi et de ses satrapes, et en tirer les subsides nécessaires à l’entretien de ses troupes. Lysandre concentra ses forces près de Notion. Une bataille navale s’engagea entre la flotte spartiate et une partie de la flotte athénienne. Ce fut un désastre et Alcibiade arriva trop tard pour renverser la situation. A Athènes, la nouvelle du désastre provoqua aussitôt la destitution des stratèges en fonction et l’élection de leurs remplaçants. On mesure par là le désarroi qui s’était emparé de la cité et qui devait se traduire l’année suivante par l’adoption de résolutions extrêmes. Alcibiade, quant à lui, préféra ne pas rentrer à Athènes et se réfugia dans un domaine fortifié qu’il possédait en Chersonèse. Il devait y finir ses jours quelques années plus tard, sans avoir revu sa patrie. Étrange et séduisant personnage, admiré autant que détesté de ses contemporains, et qui reste une des figures les plus marquantes de l’histoire d’Athènes.

Cependant, la flotte spartiate commandée par Callicratidas, qui avait succédé à Lysandre, était venue assiéger Lesbos où se trouvait une partie de la flotte athénienne commandée par le stratège Conon. A Athènes, on décida alors l’envoi d’une flotte de secours pour débloquer Conon. Xénophon nous dit que, pour monter cette flotte, on mobilisa tous les hommes en âge de servir, y compris les esclaves auxquels on promit la liberté, et l’on réclama des alliés tous les secours possibles. Au total 150 navires vinrent croiser face à Mytilène, au large des îles Arginuses. La bataille fut dure, mais finalement les Péloponnésiens se retirèrent, laissant les Athéniens vainqueurs. 25 navires athéniens avaient été coulés, mais quand on voulut secourir les équipages, une tempête s’éleva qui empêcha toute action. Les stratèges donnèrent l’ordre à la flotte de regagner Mytilène où se trouvait toujours Conon. La victoire des îles Arginuses n’avait donc pas été décisive, et elle avait coûté très cher à la cité. Une nouvelle fois les stratèges furent mis en accusation, lorsqu’ils rentrèrent à Athènes pour rendre compte de leur mission. Ce n’était pas la première fois qu’un tel fait se produisait. Mais jamais les choses ne se déroulèrent si rapidement et ne se terminèrent par une sentence aussi radicale : six des huit stratèges qui commandaient aux Arginuses furent condamnés à mort. Parmi eux se trouvait le fils que Périclès avait eu d’Aspasie, et qu’il avait fait, par un décret spécial, admettre dans le corps des citoyens, bien qu’il fût né d’une mère étrangère. Xénophon, dont le récit n’a ni la richesse, ni la fermeté de celui de Thucydide, a laissé de cette affaire un compte rendu d’une étonnante véracité. On a l’impression d’assister à cette séance de l’assemblée où partisans et adversaires des stratèges s’affrontèrent sur la motion rédigée par la boulè sur proposition d’un certain Callixenos. Les termes de la motion étaient les suivants : « Attendu que les accusateurs des stratèges aussi bien que la défense de ceux-ci ont été entendus à la précédente assemblée, on décide qu’un scrutin par oui ou par non aura lieu pour tous les Athéniens répartis par tribus ; dans chaque tribu on placera deux urnes, et à chaque tribu le héraut annoncera que ceux qui jugent que les stratèges sont coupables de n’avoir pas recueilli les vainqueurs du combat naval doivent déposer leur jeton dans la première ; ceux qui sont d’avis contraire dans la seconde. S’ils sont déclarés coupables, la peine sera la mort, ils seront livrés aux Onze, leurs biens confisqués, la déesse percevra la dîme. » La procédure était illégale, car on ne pouvait juger en bloc les six accusés ; chacun d’entre eux devait pouvoir présenter sa défense. « Certains demandèrent la mise en accusation de Callixenos pour avoir rédigé une motion illégale : c’était Euryptolemos, fils de Peisianax, et quelques autres. Dans le peuple, quelques-uns les approuvaient, mais la foule se mit à crier que c’était une chose abominable si l’on empêchait le peuple de faire ce qu’il voulait. Alors quand Lysiscos proposa de faire juger ces hommes-là, eux aussi, par le même scrutin qui devait décider du sort des stratèges, s’ils n’abandonnaient pas leur accusation, la foule de nouveau l’appuya tumultueusement, et ils furent obligés de l’abandonner. Quelques prytanes * cependant refusaient de mettre aux voix cette procédure de scrutin par oui ou par non, qui était illégale : Callixenos remonta à la tribune et reprit contre eux la même accusation, et les gens se mirent à crier qu’il fallait faire passer en justice ceux qui refusaient. Les prytanes, effrayés, acceptèrent de mettre la proposition aux voix, à l’unanimité, sauf Socrate, fils de Sophroniscos ; celui-là refusa de rien faire qui ne fût conforme à la loi. » (Helléniques I, 7, 9-11.) Xénophon ne pouvait manquer de mettre en valeur le courage de son maître face à une assemblée déchaînée. Les stratèges furent condamnés à mort et exécutés. Mais cette affaire devait demeurer longtemps dans les esprits et servir d’argument à ceux qui, de plus en plus nombreux, condamnaient le régime.

La fin de la guerre

La guerre cependant continuait dans l’Égée, et pour y faire face, Athènes était obligée de recourir aux moyens extrêmes. C’est ainsi que, pour pouvoir mettre en chantier de nouveaux navires et payer la solde des rameurs, on se décida à faire fondre les victoires en or qui se trouvaient dans le trésor de la déesse. En outre, à l’initiative de Cléophon, un orateur écouté du peuple, on fit distribuer aux indigents une allocation quotidienne de deux oboles. Cantonnée à Samos, la flotte athénienne continuait à faire des incursions en Asie sans grand résultat, et la situation était d’autant plus précaire que Lysandre, placé de nouveau à la tête de la flotte spartiate, disposait de l’aide matérielle du roi et de son fils. La rencontre décisive eut finalement lieu à Aigos-Potamoi, dans l’Hellespont, face à Lampsaque. La flotte athénienne fut complètement détruite à l’exception de quelques navires qui réussirent à s’enfuir. Tous les stratèges sauf Conon avaient été faits prisonniers.

A Athènes, lorsque arriva la galère paralienne annonçant la nouvelle du désastre, ce fut le désarroi : « Un gémissement parti du Pirée se répandit par les Longs Murs dans la ville, chacun l’annonçant à son voisin. Aussi cette nuit-là, personne ne dormit, car les gens ne pleuraient pas seulement sur le sort des disparus, mais bien plutôt sur leur propre destin : ils auraient à subir, pensaient-ils, les traitements qu’ils avaient infligés aux gens de Mélos, colonie lacédémonienne, qu’ils avaient réduite après un siège, à ceux d’Histié, de Skioné, de Toroné, d’Égine, et à beaucoup d’autres Grecs. Le lendemain, l’Assemblée fut réunie et l’on y décida de fermer les ports par une digue sauf un, de mettre les murs en état, d’y établir des sentinelles et de faire dans la ville tous les préparatifs nécessaires en cas d’investissement. » (Helléniques, II, 2, 3.)

Lysandre en effet, après avoir débarrassé les villes de l’Hellespont des garnisons athéniennes, prenait le chemin d’Athènes, cependant que dans le même temps une armée péloponnésienne sous le commandement de Pausanias, l’autre roi de Sparte venait renforcer la garnison d’Agis à Décélie : « Les Athéniens, assiégés par terre et par mer, ne savaient que faire, car ils n’avaient plus ni vaisseaux, ni alliés – ni blé ; ils pensaient qu’ils ne pouvaient échapper au traitement qu’ils avaient infligé, non en manière de punition, mais par une injustice fondée sur la démesure, aux gens des petites cités, et cela pour la seule raison que ceux-ci étaient les alliés des autres. Ces raisons les ayant décidés à rendre leurs droits civiques à ceux qui en avaient été privés (après l’échec de la révolution oligarchique de 411), on s’armait de courage, et malgré le nombre de ceux qui mouraient de faim, on ne parlait pas de capitulation. Cependant, lorsque vint le moment où le blé fit complètement défaut, ils envoyèrent des députés auprès d’Agis : ils acceptaient d’être les alliés des Lacédémoniens en gardant les Longs Murs et le Pirée, et ils demandaient à traiter sur ces bases. Agis leur dit d’aller à Lacédémone, car lui-même n’avait pas pleins pouvoirs. » (II, 2, 10-12.)

Les Lacédémoniens exigèrent la destruction des Longs Murs. Or, à Athènes, on ne voulait pas entendre parler d’une telle disposition qui aurait mis la cité à la merci de ses ennemis. Théramène s’offrit alors pour aller négocier avec Lysandre. En fait, si l’on en croit Xénophon, il fit volontairement traîner les négociations en longueur, afin d’amener les Athéniens, à bout de ressources, aux conditions de Sparte. Puis, à la tête d’une délégation munie de pleins pouvoirs, il se rendit auprès des éphores spartiates :

« Quand ils furent arrivés à Sparte, on convoqua une assemblée, où l’opposition la plus violente fut faite par les Corinthiens et les Thébains suivis par beaucoup d’autres Grecs : il ne fallait pas, disaient-ils, traiter avec les Athéniens, mais les anéantir. Mais les Lacédémoniens refusèrent de réduire en esclavage une cité grecque qui avait fait de grandes et belles choses dans les dangers extrêmes qui avaient autrefois menacé la Grèce, et ils se décidèrent à faire la paix aux conditions suivantes : destruction des Longs Murs et de ceux du Pirée, livraison de tous les vaisseaux, sauf douze, retour des exilés ; les Athéniens auront les mêmes amis et ennemis que les Lacédémoniens, et suivront ceux-ci sur terre et sur mer, là où ils les conduiront.

« Théramène et les députés qui l’accompagnaient rapportèrent ces conditions à Athènes ; lorsqu’ils entrèrent dans la ville, ils furent entourés d’une grande foule de gens qui craignaient qu’ils ne revinssent sans avoir rien obtenu : c’est qu’il n’y avait plus de temps à perdre, à cause du nombre de ceux qui mouraient de faim. Le lendemain, les députés rendirent compte des conditions auxquelles les Lacédémoniens étaient disposés à faire la paix ; Théramène parla le premier, en disant qu’il fallait obéir aux Lacédémoniens et détruire les Longs Murs. Quelques-uns protestèrent, mais bien plus nombreux furent ceux qui l’approuvèrent et l’on décida d’accepter cette paix. Alors Lysandre avec sa flotte entra dans le port du Pirée, les exilés revinrent, et l’on commença à démolir les murailles au rythme des joueurs de flûte, dans un grand enthousiasme, tous pensant que ce jour marquait pour la Grèce le début de la liberté. » (II, 2, 19-23.) C’est en ces termes que Xénophon clôt le récit de la guerre du Péloponnèse. Le laconophile qu’il fut ne cache pas ici ses sentiments. Et l’on peut penser que d’autres que lui avaient ressenti à l’annonce de la paix un « lâche soulagement », et espéraient profiter de la présence de Lysandre pour en finir avec la démocratie abhorrée.

Ainsi s’écroulait la puissance d’Athènes, au terme d’une guerre qui avait duré plus d’un quart de siècle et dont la cité sortait ruinée et bouleversée.

En-tête du décret entre Athènes et Samos (403/402).

(Marbre du Musée de l’Acropole.)

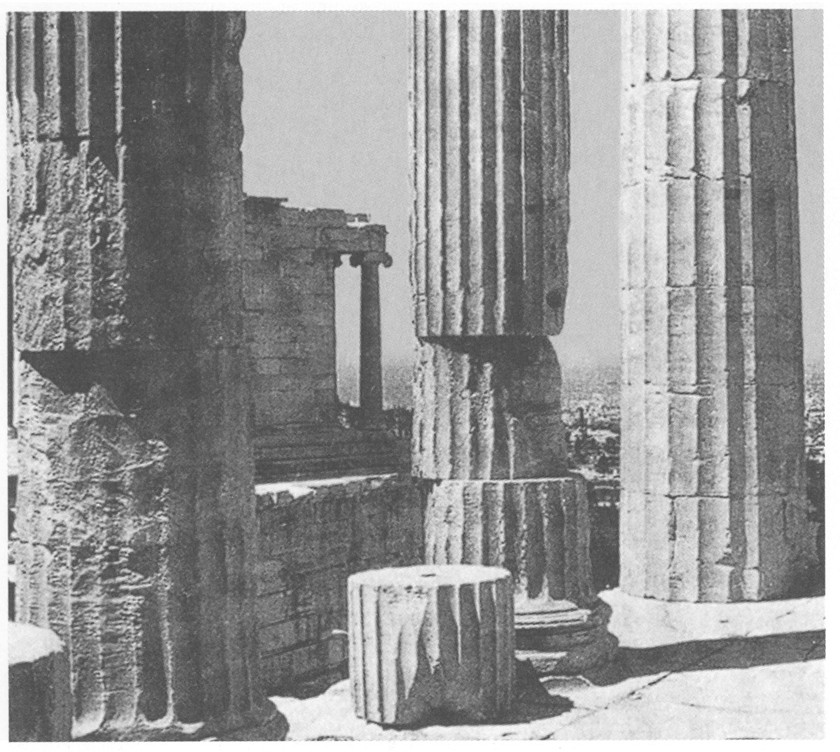

Les Propylées et le temple d’Athéna Niké.

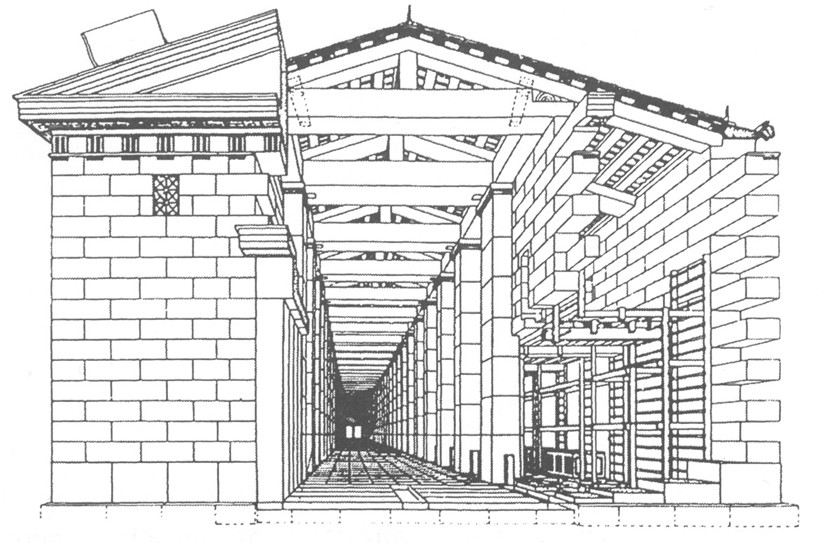

Restitution, d’après les devis de construction, de l’arsenal du Pirée.

Niké rattachant sa sandale.

(Bas-relief du parapet du temple d’Athéna Niké de l’Acropole.)