Capítulo

8

LAS CIUDADES

MÍTICAS

Los secretos del nuevo continente no tenían fin y los exploradores nunca se cansaban de seguir las pistas aportadas por los indígenas que se mostraban hospitalarios y amistosos. Historias que oyó en el Caribe llevaron a Ponce de León a partir hacia Florida. Otros muchos también siguieron rastros encontrados en las leyendas que circulaban por Europa en vísperas del descubrimiento de América. Entre esas leyendas, la historia de un lugar conocido como «Atlántida» destacaba sobre todas las demás.

—¡Yo sé lo de la Atlántida! —me interrumpió el principito—. ¡Es el nombre de uno de los planetas en nuestro sistema solar! Que no es el mismo que el vuestro, claro.

—Sí, pero la leyenda de la Atlántida es mucho, mucho más antigua. ¿Te la cuento?

Él asintió enérgicamente con la cabeza.

Desde los primeros momentos del contacto de España con el Nuevo Mundo, los cronistas y estudiosos especulaban sobre las extrañas circunstancias que habían dado lugar a la aparición de civilizaciones avanzadas, como las de los aztecas y los incas, en un contexto de culturas mucho menos desarrolladas. ¿Cuáles eran los orígenes de las grandes civilizaciones americanas? No era una cuestión banal, pues, al contestarla, los españoles esperaban definir su propio lugar en el Nuevo Mundo y su relación con los indígenas. Algunos historiadores del siglo XVI que escribieron sobre el mundo inca compartían la teoría de que los incas era lo que había quedado de la avanzada civilización de la Atlántida, a la que se hacía referencia en los textos clásicos del filósofo griego Platón. En dos de sus diálogos, escritos cuatro siglos antes de Cristo, Platón habla de una gran cultura que existía en una isla desde el principio de los tiempos; isla que acabó siendo destruida y desapareció bajo las olas. ¿Hablaba Platón de un hecho real o simplemente utilizó la historia de la Atlántida para exponer sus ideas? Como estaban continuamente descubriendo cosas extrañas e increíbles, algunos de los primeros exploradores españoles no descartaban la idea de que supervivientes de la Atlántida —una supuesta ciudad sumergida que dio su nombre al gran océano existente entre Europa y América— hubieran conseguido llegar al Nuevo Mundo. Algunos estudiosos no consideraban esa posibilidad, pero otros insistían en que el mito era cierto y que eso era uno de los vínculos originales entre los dos mundos atlánticos. Orellana, por ejemplo, el explorador del Amazonas, sostuvo que había encontrado pruebas del contacto con la Atlántida.

Después de la caída de Tenochtitlán, los españoles siguieron caminos separados en la investigación de los continuos rumores sobre pueblos que podían ser tan ricos como los aztecas. Uno de los primeros que se aventuraron a ir hacia el norte fue Nuño de Guzmán, quien, en 1529, dirigió una expedición a la región de Culiacán. Pero las expediciones más famosas tras el derrumbe del Imperio azteca fueron tres: la de Hernando de Soto, en 1539-1542, que salió de Cuba y te he contado; la de Coronado, en 1540-1542, con punto de partida en la ciudad de México; y la de Alvarado, de la que ya te he dicho alguna cosa.

Pedro de Alvarado nació en Badajoz (Extremadura) hacia 1485 y, en torno a 1510, se trasladó al Nuevo Mundo con varios hermanos y un tío. Pronto encontraron trabajo como soldados en las distintas expediciones de los primeros colonos. Rubio y de ojos azules, la palidez de Alvarado impresionó a los nahuas, que pensaron que se parecía a Tonatiuh, el dios sol. Sirvió a Cortés lealmente, pero su brutalidad y su crueldad sublevaron a los aztecas y provocaron la derrota de la Noche Triste y la pérdida de muchas vidas. Tras la conquista de Tenochtitlán, Cortés eligió a Pedro de Alvarado para que se dirigiera hacia el sur a la búsqueda de más oro. En 1523, este consiguió reclutar cuatrocientos hombres, muchos de ellos con caballo, y reunir a varios miles de indígenas aliados. Partieron hacia el sur, soñando con el botín que iban a conseguir.

Cortés había tenido éxito gracias a su habilidad para enfrentar a unas tribus mexicanas contra otras. Alvarado aprendió bien parte de esa lección y la utilizó contra los quichés. Los quichés, que vivían en la región de Guatemala, eran, con diferencia, el más fuerte de los reinos existentes en el territorio que había controlado la confederación maya. Para conseguir derrotarlos, los españoles se aliaron con los kaqchikeles, enemigos eternos y acérrimos de los quichés. Toda Centroamérica había sido devastada por las enfermedades durante los años anteriores, pero, a pesar de ello y guiados por su jefe, los quichés fueron capaces de reunir diez mil guerreros en el campo de batalla contra Alvarado y sus aliados. Sin embargo, no fue suficiente y las fuerzas lideradas por los españoles invadieron Guatemala en 1524. Los invasores no triunfaron por la fuerza de los españoles, que eran muy pocos, sino por la ayuda que le prestaron otras tribus nativas a Alvarado, el cual mandaba un ejército que incluía miles de aztecas, tlaxcaltecas, mixtecos y miembros de otras tribus centroamericanas. Para 1532, todas las principales tribus habían sido derrotadas por los invasores y Alvarado entregó a los vencidos a sus hombres, prácticamente como esclavos. Incluso los kaqchikeles fueron tratados de mala manera y casi reducidos a la esclavitud por las autoridades españolas. Alvarado fue nombrado gobernador de Guatemala y fundó ahí una ciudad. Se mantuvo en el cargo y en la región durante diecisiete años.

Pero para él no era suficiente sentarse indolentemente en Guatemala a recrearse pensando en su recién adquirida riqueza. De vez en cuando abandonaba sus tareas como gobernador para ir a la búsqueda de más conquistas y aventuras. Tras oír rumores sobre los grandes tesoros que existían mucho más al sur, en los Andes, partió con barcos y un gran número de hombres a conquistar la región de Quito. Sin embargo, perdió el rumbo en las junglas costeras de Ecuador y llegó demasiado tarde a su objetivo: los hermanos Pizarro y Sebastián de Benalcázar ya se habían hecho con él. Alvarado consideró la posibilidad de enfrentarse a los otros españoles, pero, al final, se dejó comprar por ellos. Fue nombrado gobernador de Honduras y cada cierto tiempo viajaba a la zona para hacer valer sus derechos. También volvió a México para luchar contra los indígenas rebeldes del noroeste. Y en esa campaña encontraría su final: murió en 1541, en el actual Michoacán, cuando, durante una batalla, fue arrollado por un caballo.

En 1528 Hernán Cortés partió de México, dejando atrás un territorio que había pasado a llamarse Nueva España. Para sustituirlo en el gobierno, la corona instituyó un tribunal (llamado «audiencia») formado por altos funcionarios y presidido por Beltrán Nuño de Guzmán. Guzmán era un abogado que había llegado al Nuevo Mundo tras la caída de Tenochtitlán y había conseguido que le nombraran gobernador de la provincia de Pánuco. Allí se hizo un nombre por su brutalidad en la represión de las rebeliones de los indios. Miles de nativos eran concentrados y vendidos como esclavos a los españoles en el Caribe. Como presidente de la audiencia, Guzmán continuó con sus actividades esclavistas y especuladoras, a pesar de la oposición de muchos colonos y de las denuncias del clero.

No contento con los beneficios que estaba obteniendo con su política en la Nueva España, Guzmán lideró una expedición hacia la frontera norte del territorio, que luego se llamaría Nueva Galicia, a la búsqueda de las legendarias riquezas de la Isla de las Amazonas y de las míticas Siete Ciudades de Cíbola (de las que pronto nos ocuparemos). Contaba con un importante destacamento de españoles y quince mil ayudantes indios. De camino hacia el norte, a través de Michoacán, continuó con sus brutalidades en territorio de los tarascos, donde secuestró, torturó y ejecutó a su jefe, en lo que fue uno de los actos más salvajes de toda la historia de la conquista.

Un día, en marzo de 1536, cuando los saqueadores de Guzmán exploraban nuevos territorio cerca del río Sinaloa, se encontraron a un hombre blanco con barba y quemado por el sol, acompañado por un musculoso africano y once indios. Eran Cabeza de Vaca y un compañero de fuga y de fatigas; un par de días después llegaron otros dos compatriotas. Tenían una larga y fascinante historia que contar. El relato de Cabeza de Vaca (que te contaré más adelante) sobre como había vivido «solo entre los indios y desnudo como ellos» se convirtió en un clásico de las historias de viajes. Guzmán proporcionó ropas a los recién llegados, pero, señaló Cabeza de Vaca, «durante algún tiempo no me las pude poner ni podíamos dormir en ningún sitio que no fuera el suelo». A raíz del encuentro entre los dos grupos de españoles, estos adquirieron una perspectiva totalmente nueva: la de que existía una zona norte del continente que se extendía de océano a océano y que tal vez podía ser conquistada si contaban con suficientes hombres. Era la clásica «frontera» que planteaba ahora un nuevo desafío al valor de los colonizadores.

La búsqueda de las legendarias Siete Ciudades de Cibola ocupó a varios aventureros españoles durante algunos años. La leyenda, que se originó en la Iberia medieval y se expandió después del descubrimiento de América, decía que, cuando los musulmanes invadieron la Península ibérica, siete obispos cristianos emigraron con sus feligreses y se establecieron en una isla situada en algún lugar en mitad del Atlántico. Cuando esa isla («Atlántida») comenzó a desaparecer debido a un terremoto, los obispos y sus seguidores emigraron a Norteamérica, donde vivieron como los primeros cristianos. Según la leyenda, sus ciudades estaban hechas de oro y se encontraban en algún sitio en el sudoeste de los actuales Estados Unidos.

De esas fabulosas ciudades las primeras referencias fueron las de Cabeza de Vaca, quien, después de sus experiencias en Florida, en 1528, había vagado por lo que luego serían Texas y el norte de México, antes de ser rescatado en 1536. El virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, envió una expedición en 1539 para que buscara esas ciudades. En ella iba Esteban, el esclavo africano que había naufragado con Cabeza de Vaca, y un cura, fray Marcos de Niza, para verificar el relato de Cabeza de Vaca. Fray Marcos, a quien un informante indio le había asegurado que las ciudades existían, dijo haberlas visto a lo lejos en lo que ahora es Nuevo México. «Una de ellas está situada en una planicie en la cima de una colina algo redondeada», escribió el fraile en su crónica. «Parece ser una ciudad muy hermosa, la mejor que he visto por estos parajes». El cura admitió, sin embargo, que él solo había visto la ciudad a lo lejos y que no había entrado en ella porque había pensado que los indios que la habitaban lo habrían matado si se hubiera aproximado más. La crónica de fray Marcos fue la base sobre la que se organizó la expedición de Coronado.

Francisco Vázquez de Coronado, uno de los más conocidos de entre los primeros soldados que empezaron a explorar nuevos territorios tras la caída de Tenochtitlán, nació en Salamanca en 1510. En 1535, acompañó hasta la ciudad de México al primer virrey, Antonio de Mendoza, y ahí se casó y se estableció como alto funcionario. Poco después fue nombrado gobernador de Nueva Galicia como sucesor de Guzmán. A principios de 1540, con la bendición oficial del virrey, condujo a un amplio grupo, formado por doscientos sesenta colonos y sesenta soldados, acompañados por muchos nativos, en la búsqueda de las fabulosas Siete Ciudades. Su principal fuente de información era la crónica de fray Marcos, en la que este decía haber visto «en la lejanía» una maravillosa ciudad, más grande incluso que México. Tan deseosos como siempre de encontrar riquezas, los españoles tenían la ventaja de poder aprender de la famosa expedición que había liderado Cortés veinte años antes. En consecuencia, la expedición de Coronado iba bien equipada con cientos de caballos, así como con armas, perros, guías y un destacamento de mil indios aliados.

Ese impresionante «ejército» supuso el primer contacto conocido del caballo con los norteamericanos (que, sin embargo, tuvieron que esperar más de una generación para poder tenerlo). Sin embargo, el viaje sería en vano, como Coronado pronto comprendió. Los españoles acabaron llegando a la región donde supuestamente se encontraban las ciudades míticas, pero solo para comprobar que las pequeñas tribus nativas zuñi, que vivían en pueblos de adobe, no tenían ese oro y esa plata que les habían hecho creer que encontrarían. Sus hombres se pusieron furiosos cuando vieron los pueblos de los zunis. «Al verlos, el ejército empezó a maldecir a Fray Marcos de Niza», dijo uno de ellos.

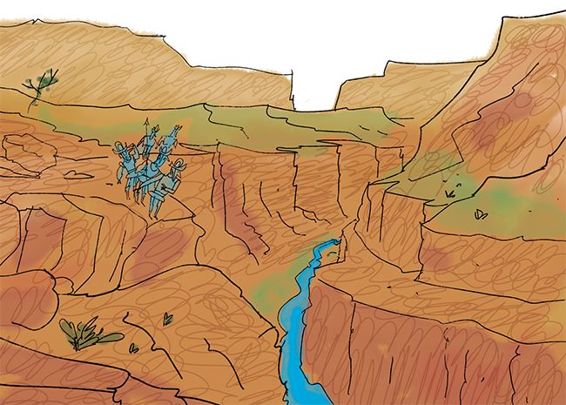

Pero, a pesar de todo, los españoles no se rindieron. Todavía tenían esperanzas de hacer otros excitantes descubrimientos. Después de atacar y ocupar los poblados de los zunis y, más tarde, de los hopis, Coronado mandó a algunos miembros de su expedición hacia el oeste y estos llegaron hasta el borde del Gran Cañón, desde donde divisaron el gran río Colorado. En vez de volver a la ciudad de México, Coronado siguió adelante y más tarde encontró a un indio, al que apodó «El Turco», que le contó que había una ciudad fabulosamente rica, llamada Quivira, en la que la gente bebía en tazas de oro. Guiada por El Turco, la expedición cruzó las Grandes Llanuras, llegando al final a un lugar donde había solamente una serie de tipis (tiendas indias) —la idealizada Quivira— y nada de oro, lo que supuso una gran decepción. Durante meses, su expedición siguió a otro guía indio que los llevó cientos de kilómetros más allá, hasta la actual Kansas, antes de abandonar la búsqueda de Cibola.

Con el grueso del destacamento, Coronado se dirigió hacia el territorio de los indios pueblo, cerca del Río Grande, pero sus constantes y agresivas exigencias de ropa y comida a los nativos provocaron reacciones hostiles por parte de estos. El principal contacto fue el que hicieron con los tiguas, que sufrieron la peor parte de las inagotables necesidades de provisiones de los españoles. En un poblado, como los habitantes se negaron a cooperar, Coronado ejecutó a treinta de ellos y prendió fuego a todas las casas. En un período de dos años, sus hombres atacaron y destruyeron trece de los quince poblados tiguas que había en la zona. Finalmente, en 1542, después de muchas frustraciones, la expedición volvió a Ciudad de México, donde Coronado murió doce años más tarde. Su viaje al interior de las Grandes Llanuras, donde (en palabras de su cronista) no encontraron «nada más que búfalos y cielo» y ningún rastro de las míticas ciudades de oro, le hizo ser el primero en pisar aquellas tierras, pero dejó a los colonizadores de la Nueva España con muy pocos deseos de aventurarse de nuevo en el vacío y poco hospitalario norte.

Las leyendas de riqueza se acabaron revelando todas falsas, pero ese no era el único problema para España. Su principal dificultad era que no tenían suficientes efectivos o colonos para asegurar los asentamientos en la frontera norteamericana, donde no había riquezas materiales. Los problemas con los que se enfrentaban pueden ilustrarse con muchos ejemplos. Un caso fue el de Juan de Oñate, hijo de uno de los más acaudalados ciudadanos de la Nueva España. Le presentó al virrey un plan para colonizar la parte norte de la frontera, en la región del Río Grande conocida como Nuevo México, más de mil kilómetros más allá de la zona donde vivían los españoles. Se comprometió a ir con doscientos hombres, mil cabezas de ganado y un número similar de ovejas, así como con una gran cantidad de otros animales y provisiones. La corona, esperaba, aportaría curas y artillería, y lo nombraría gobernador de esas nuevas tierras. Hubo una serie de disputas que retrasaron el proyecto hasta principios de 1598, cuando finalmente partió la expedición. Aunque iban menos españoles de los que se había previsto, era, de cualquier modo, una gran empresa, con ochenta y tres carretas y siete mil cabezas de ganado. Bien entrada la primavera, en un lugar al sur del Río Grande y de lo que más tarde sería el fuerte de El Paso, Oñate participó en la ceremonia en la cual tomaba posesión de Nuevo México para la corona. Su pequeño grupo —apenas ciento treinta hombres, incluidos ocho frailes franciscanos— albergaba el ingenuo deseo de conquistar «nuevos mundos, más grandes que la Nueva España» y de llegar tanto al Pacífico como al Atlántico.

Oñate era tenaz y tuvo el valor de mantenerse en los nuevos territorios. A pesar de los fracasos, siguió haciendo expediciones desde su aislada colonia. Algunos de sus viajes fueron importantes. Pocos años más tarde dirigió a un grupo de tres docenas de españoles hacia el oeste a través de territorio indio. Después consiguieron descender el gran río Colorado y localizar su desembocadura en el Golfo de California. Sin embargo, cuando volvió a Ciudad de México, el virrey no se mostró muy satisfecho al saber que no habían encontrado oro. Se negó a autorizar más expediciones de Oñate al que calificó de «territorio sin interés». «Ahí no hay nada», dijo el virrey, «más que gente desnuda, falsos trozos de coral y cuatro piedras». En consecuencia, el territorio de lo que es hoy Nuevo México no fue colonizado en aquella época por los españoles. Empezó a considerarse que, en general, la idea de explorar y colonizar era un error.

Unos ciento cincuenta años después del viaje de Colón, parecía que los esfuerzos de España por expandir su presencia en la zona norte del continente americano habían tenido poco éxito. Los inmigrantes procedentes de España preferían dirigirse a las regiones más normalizadas, en el sur. Aunque no hubo expansión territorial, los frágiles asentamientos que existían todavía en Nuevo México y Florida de alguna manera se las arreglaron para sobrevivir. Durante los siguientes ciento treinta años después de Menéndez de Avilés y hasta el descubrimiento, mucho más tarde, de Pensacola en la costa del Golfo, San Agustín siguió siendo el único asentamiento español real en toda Florida. Su aislamiento era un testimonio más del fracaso de la presencia española en la frontera norte. Había tierras cultivables alrededor del fuerte de San Agustín, pero poco más que pudiera atraer a los colonos, y los españoles se resistían a establecerse ahí.

Como hemos visto, había pocos peninsulares en el Nuevo Mundo. Hacia 1570, es decir, después del gran período de descubrimiento, exploración y colonización, el número total de peninsulares en todos sus asentamientos era, según el geógrafo oficial del rey, de veinticinco mil familias. En otras palabras, el conjunto de colonos españoles en América podría haber cabido fácilmente en una ciudad de tamaño medio, como Sevilla. Pero no se podía decir lo mismo de los animales llevados a América. Esos animales iniciaron una de las más destacadas y revolucionarias conquistas de territorio en la historia de la humanidad.

Importados por los europeos, proliferaron en su nuevo medio y ocuparon las llanuras del Nuevo Mundo. El ganado se reprodujo con especial facilidad: en La Española, en 1518, se decía que treinta o cuarenta reses sueltas en el campo podían convertirse en trescientas en tres o cuatro años. En México se reproducían sin esfuerzo. Un viajero francés escribió que, durante su paso por ahí, a finales de siglo, había visto «grandes llanuras que se extendían hasta el horizonte cubiertas por una cantidad infinita de cabezas de ganado». El gobernador de Buenos Aires informaba de que, en los alrededores de la ciudad, podían llegar a sacrificarse ochenta mil reses al año solo por la piel y, un siglo después, un testigo estimó que el número de cabezas de ganado en las pampas del sur rondaba los cuarenta y ocho millones.

Los caballos eran los animales más difíciles de transportar a través del Atlántico y un alto porcentaje moría durante el viaje. El primero de ellos llegó a América con Colón, en 1493. Se reproducían con lentitud, pero pronto llegaron a ser esenciales para todas las actividades de los españoles, teniendo en cuenta las grandes distancias en el Nuevo Mundo. Pizarro llevó los primeros caballos a Perú, en 1532, donde desempeñaron un papel fundamental en la conquista de los pueblos andinos. En las pampas del Río de la Plata los caballos se encontraron con el medio que más les gustaba. Cuando los colonos españoles empezaron a ocupar Buenos Aires de forma permanente descubrieron que habían sido precedidos por hordas de caballos salvajes y, pasada una generación, se decía que los caballos de Tucumán «eran tantos que cubrían la faz de la Tierra». Los únicos animales que tuvieron problemas de reproducción fueron las ovejas, que también llegaron con Colón en 1493. Tímidas y con muy poca tolerancia al clima tropical, las ovejas lo pasaron muy mal en el Caribe, pero en regiones más hospitalarias de la Nueva España y en los Andes se adaptaron bien.

Los animales cambiaron de forma permanente la vida de los pueblos colonizados. Antes de la llegada de los europeos, los nahuas habían disfrutado de una dieta principalmente vegetariana, pero la disponibilidad de animales convirtió a muchos en carnívoros. Del mismo modo, la llegada del caballo revolucionó la calidad de vida de los indios, aunque, a veces, el cambio fue lento. Al principio, en Cuzco, los indígenas huían atemorizados cuando se encontraban con un caballo. Medio siglo después, sin embargo, en la región de Quito los indígenas más ricos iban a visitar sus tierras a caballo y araban con parejas de bueyes. En la zona de Cuzco «muchos de ellos dominan el arte de montar y de disparar al mismo tiempo». En Norteamérica, los indios de las llanuras obtuvieron los primeros caballos después del año 1600, tomándolos de las manadas de caballos salvajes que, para entonces, vagaban por la frontera norte de Nueva España. Parece que los apaches y los navajos, que con el tiempo serían las tribus más habilidosas del continente en el manejo del caballo, no contaron con ellos hasta a finales de ese siglo. Pero el caballo llegó a ser un elemento fundamental de su economía y de su cultura. Mucho más tarde, una canción navajo, aludía al caballo:

Ahí está, en el círculo más alto del arco iris

el rayo de sol en su boca como una brida

galopa alrededor de toda la gente de la tierra

hoy está de mi lado

y con él ganaré.

El espectacular aumento en el número de animales europeos fue el resultado de dos sencillos factores: la gran cantidad y calidad de la vegetación en el Nuevo Mundo y la ausencia total de competencia por parte de animales nativos. Los castellanos introdujeron en los espacios abiertos del Nuevo Mundo una forma de vida que había sustentado una parte de su economía durante siglos. Dejaron que el ganado ocupara vastos espacios y que se trasladara a otras zonas de pastos igualmente grandes a medida que iba comiendo. Fue un tipo de economía que tuvo consecuencias inmediatas sobre la superficie vegetal. Y esto, a su vez, tuvo consecuencias sociales y políticas. Durante generaciones, las comunidades nativas siguieron resistiéndose al avance de unos animales que devoraban sus cosechas y ocupaban sus tierras.

Los europeos no solo llevaron animales, sino todo tipo de forma de vida del Viejo Continente. Como hemos visto, llevaron sus especies vegetales cultivables, así como árboles y flores, pero también malas hierbas y plagas, como las ratas de los barcos. Todo ello fue un ingrediente esencial de la invasión, pues iba siempre acompañando a los colonos. Durante ese proceso, cambiaron de forma permanente el medio ambiente del mundo colonizado. Sobre todo, como hemos visto, llevaron enfermedades, cuyas consecuencias duraderas fueron la destrucción de parte de la población indígena del Nuevo Mundo y de las islas del Pacífico.

Resumiendo, la llegada de los europeos alteró de arriba a abajo el sistema de vida de los pueblos indígenas. El descenso de población fue el rasgo más llamativo de la expansión de la presencia española. Los españoles llevaron enfermedades infecciosas. La presencia de misioneros en el noroeste de México tuvo como consecuencia la disminución de la población nativa en un noventa por ciento. El asentamiento de españoles en su territorio provocó un descenso de, al menos, un cincuenta por ciento en el número de indios Pueblo y dejó vacías, de forma permanente, la mayoría de sus aldeas. A su vez, ese desastre tuvo un profundo impacto en las culturas nativas, que muchas veces eran incapaces de ofrecerse a sí mismas una explicación satisfactoria de lo que estaba pasando.

—Como verás —le dije al principito—, la búsqueda de oro basándose en leyendas no siempre tuvo un final feliz.

Él se deslizaba velozmente por la acera con su monopatín y volvió cuando se dio cuenta de que le hablaba directamente a él.

—Me parece que es una historia triste, en realidad. ¿La gente de América no habría sido más feliz si Colón no hubiera ido ahí?

—¡Quién sabe lo que habría pasado! —repliqué—. Pero ahora podemos cambiar de tema y retroceder en el tiempo para hacer un viaje por agua. ¿Te gustaría venir?

Eduard me sonrió.

—¡Intenta detenerme...!