X

Historia y salvación en Philip K. Dick

Quiero proponer dos principios para abordar a un escritor como Philip K. Dick; me parecen tener el mérito de desalojar o desplazar falsos problemas tradicionales y tercamente aferrados. El primero de estos principios sugiere que reagrupemos esta voluminosa obra en forma de ciclos. Dejando fuera la basura y el trabajo copiado, propongo tres: las denominadas novelas convencionales, de 1955 a 1960 (seguimos teniendo unas siete); el periodo de ciencia ficción, de 1961 a 1968 (incluyo diez novelas, desde El hombre en el castillo hasta Laberinto de muerte; podríamos discutir acerca de éstas y también fijar las fechas un poco antes o un poco después);[434] y por último las novelas religiosas, de 1973 a 1981 (unas cinco obras). Una de las cosas que espero conseguir (sin creer verdaderamente que lo consiga) es, como ya podrán haber adivinado, desconectar la temática religiosa de las obras anteriores.[435]

Mas pasemos al segundo principio, el de tratar todas las obras de un ciclo dado como si fueran variantes de una sola obra e intentar producir lo que he denominado una lectura «sinóptica» de ellas. Los evangelios sinópticos, recuérdese, son los relatos reconstruidos y recombinados que cortan los cuatro evangelios en episodios e intentan unirlos en un solo libro. A veces los episodios se superponen y se pegan uno sobre otro sólo con variantes menores. A veces aparece un episodio que no figura en los demás evangelios. A veces las descripciones difieren radicalmente y obtenemos dos (o incluso cuatro) versiones distintas de lo ocurrido. Este método me pareció útil para explorar las novelas de Raymond Chandler: su base material, como en el caso de Dick, radica en el mundo de las revistas literarias populares, en el que algo que vio la vida inicialmente en forma de relato breve se amplía hasta convertirse en novela, o acaba convertido en mero episodio de una novela.[436]

Hay otra base lógica para este procedimiento, la cual radica en la premisa de que las novelas son combinaciones de tipos heterogéneos de materias primas. La novela es una forma ómnibus en la que se amalgaman diversos tipos de discurso genérico, con vetas o capas geológicas que después se destruyen, en un intento de síntesis cuyo propósito es el de unificar lo genéricamente dispar, y con frecuencia sirve al menos para ocultar la variedad de las fuentes de la novela. A buen seguro, se puede insistir también en la fuerza creativa de este acto de unificación, incluso aunque no tenga éxito. Acepto la lección de Macherey de que la importancia más profunda de una obra determinada radica precisamente en la contradicción entre los diversos tipos de materia prima genérica.[437]

En todo caso, el método «sinóptico» puede servir de comienzo para ese movimiento interpretativo, en la medida en que pretende separar las diversas sustancias narrativas y clasificarlas. Esto producirá continuidades en algunos casos y en otros desidentificaciones radicales; así, el paradigma del matrimonio desgraciado, que domina en las novelas convencionales, deja por todas partes su rastro en forma de mujer amenazadora o agresiva (en general con nombres recurrentes), cuyos senos puntiagudos tan a menudo apuntan al infeliz protagonista masculino cual proyectiles (sic). Por otra parte, lo que a menudo se denomina, en líneas generales, religión, parece aquí implicar una variedad de motivos y realidades diferentes: la obsesión por la conversión que domina el último ciclo, o ciclo tardío —quedando entendido que la obsesión y la conversión en Dick son lo mismo, de modo que sería igualmente significativo hablar de conversión a la obsesión—, no es lo mismo que el consuelo de Mercer saliendo del mundo tumba (en ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?). Por otra parte, las conversiones teológicas de Ubik son también algo diferente: dilemas figurativos que ensayan la imposible dialéctica entre la letra y el espíritu, y las interminables paradojas de dicha dialéctica (de las que la tradición teológica ofrece una de las exploraciones más ricas). Hay que separar todos estos elementos narrativos o sustancias entre sí, y evaluar e inventariar el alcance y la variedad de las materias primas, antes de proceder a cualquier acto interpretativo apresurado y prematuro, necesariamente especulativo.

Sigamos con el asunto de qué se agrupa como religión, porque algunos de los motivos constituyen una de las cuatro categorías generales en las que necesitamos, de un modo preliminar, clasificar la obra de Dick. Estos motivos no agotarán necesariamente el asunto de la obra más reciente, que he excluido del presente análisis pero que retorna en el aliciente que ofrece a los críticos para releer las novelas centrales centrándose en la gnosis de la espiritualidad de la new age y las teologías exóticas y, en resumen, para buscar la «actualidad» de Dick en función de las actuales formas y modas pseudorreligiosas. A buen seguro, sería más importante intentar captar el giro «místico» posterior desde un punto de vista puramente formal y narrativo, como un intento de resolver problemas de contenido que la matriz de ciencia ficción ya no podía solucionar (al igual que sería importante llegar a entender el cambio desde el periodo de la «novela convencional» en los mismos términos formales y formalizadores). Un formalismo absoluto ofrece, de hecho, el único modo realmente satisfactorio de abordar el contenido social y psíquico concreto del escritor, al demostrar las exigencias específicas y específicamente históricas que éste hacía a la representación. No podemos por el momento aquí, como he dicho, llegar tan lejos; pero el enfoque formalista de cualesquiera motivos de nuestro corpus que presenten apariencia religiosa o asociaciones religiosas —es decir, un enfoque de estos motivos como soluciones a problemas de representación inherentes a su contenido— será productivo de diversos modos.

Ante todo, puede ayudar a desacreditar la fácil palabra «tema» que parece de inmediato y al mismo tiempo metodológicamente inevitable y excesivamente humanista o antropomórfica: el «tema», en otras palabras, parece prometer un significado y ofrecer una categoría general que puede variar desde las imágenes a las ideas. (Me apresuro a añadir que el término «motivo» usado arriba no es mucho mejor, pero al menos subraya la naturaleza puramente formal de la entidad, a expensas de los supuestos significados).

Así, la «empatía» es uno de esos motivos, y se encuentra escrita en muchas de las primeras novelas de nuestro ciclo como parte constitutiva de la trama (las pruebas de empatía, que certifican la cualidad de androide o la esquizofrenia), aun así pareciendo ofrecer algún tipo de concepto filosófico, diciendo algo sobre la calidez o la frialdad humana en las relaciones interpersonales, y a veces (como en ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?) incluso como paradigma en sí, como una especie de clave privilegiada del significado o del mensaje de la novela. Pero es precisamente esa noción de significado o mensaje la que (tras tanta teoría moderna, a partir de los formalistas) yo querría cuestionar aquí, y esto con dos comentarios.

El primero es un simple recordatorio de lo que sostienen tantos críticos desde Sjlovski, a saber, que los «significados» de una obra, sus ideas, su contenido conceptual, todo esto debe considerarse parte plena de la materia prima de la obra, en igual medida que todo lo tangible (ambientación, rasgos psicológicos de los personajes, etc.). Un formalismo absoluto exige una catalogación tan radical como la de Husserl en fenomenología, tras la cual los diversos tipos de contenido conceptual, tales como precisamente esta noción psicológica popular y psicoanalítica popular de la «empatía» en Dick, deben verse como componentes específicos. Desde la perspectiva de una catalogación formalista, por lo tanto, la obra no tiene un significado humanista (independientemente de lo que Dick pudiera haber pensado). A buen seguro, tiene un significado completamente distinto como síntoma histórico y como estructura figurativa socialmente simbólica. Pero en ese caso «ideas» como la empatía son meros elementos de ese síntoma o de esa estructura. Documentan la implicación intelectual de Dick (por ingenua que sea) en los debates culturales populares del periodo (algo que la investigación de Anthony Wolf sobre sus interpretaciones de la literatura psiquiátrica subraya de manera útil).

Pero esto nos conduce a un segundo comentario parentético, que puede denominarse el dilema de Angenot: de hecho, en 1889, así como en toda una serie de investigaciones fundamentales de los archivos históricos, Marc Angenot demuestra que la adquisición de información sobre el contexto de una obra es proporcionalmente inversa a la evaluación de su valor.[438] En este sentido, el «contexto» es más cuestión de moda periodística que una función de eso más noble y más democrático llamado esfera pública o sociedad civil; consiste en hacer un inventario de todo aquello de lo que la «gente» hablaba en los medios de comunicación y sus comentarios en la vida real (cocina, barbería, bares y tabernas) en un momento determinado. Angenot nos muestra que, cuando el contexto informativo se restaura con cierto grado de abundancia y complejidad, hasta las obras más celebradas pueden desintegrarse en un tejido de alusiones, habladurías, pensamientos tendenciosos y «problemas». Su ejemplo es Zola, pero bien podría ser igualmente Shakespeare; y podemos esperar que futuros estudiosos produzcan un volumen de información sobre los acontecimientos de actualidad en las décadas de 1950 y 1960 estadounidenses que pongan del mismo modo en duda nuestra apreciación de la inventiva y el «pensamiento» de Dick, convirtiendo el «compromiso» en mera mención de nombres, y dando a la novela un giro hacia la noción clásica del artista convertido en las «antenas de la especie» (Pound).

En cuanto a las contradicciones filosóficas de este «concepto», veremos que sus dificultades, más fundamentales aún en la noción central de identificación que en la empatía o la simpatía y volviendo obviamente bastante al problema de pensar cualquier relación entre el otro y la conciencia, se encuentran de hecho registradas en la obra de Dick, pero en lugares inesperados y a modo de dilemas figurativos, y no en forma de teorización pseudopsicológica.

De hecho, debemos admirar el modo en el que la imaginación de Dick debate todo el tema vacuo de la empatía, para convertirlo en una nueva y novedosa religión, o locura religiosa de estilo californiano, a saber, el consuelo del mercerismo, junto con la historia vital del humilde salvador, el mecanismo de administración (la «caja negra de la empatía» con su doble mando, una especie de pariente de la máquina del humor de Penfield o, en otro avatar, la maleta del doctor Sonrisa), el ritual de la «imitación», la concepción de la fuerza salvadora que tienen el sufrimiento y el sacrificio, e incluso la aparición de una especie de «crítica más elevada» (la revelación de que «Mercer» es en realidad un actor arruinado llamado Al Jarry). Podemos también señalar el carácter de la teología merceriana: la convicción budista o nihilista de que «no hay salvación», siendo el fin del ritual el de «demostrarte que no estás solo»; a lo que se añade una moral Bhagavadgita, bastante apropiada para los dilemas éticos de este cazador de recompensas de clase media: «ve a hacer tu trabajo, aunque sepas que está mal». Pienso que sería excesivamente precipitado caracterizar esto, en especial las últimas fases, como una especie de parodia de la religión, porque los elementos paródicos están introducidos de manera secundaria en las convenciones y el marco de la ciencia ficción, mientras que la relación del mercerismo con el sufrimiento y con la desolación del paisaje postatómico congela cualquier posible sonrisa y le da una tonalidad ambigua o una chifladura aterradora, destacadamente característica de la indecibilidad ontológica y evaluativa de Dick (de la cual hablaremos).

El argumento crucial sobre la «empatía», sin embargo, es que en el mercerismo se presenta en forma de «fusión» con el otro o, por el contrario, con la imagen televisiva del otro. Filosóficamente, en otras palabras, parecía imposible imaginar identificación alguna con el otro que no supusiera una fusión de las dos subjetividades. Pero esto abre nuevas perspectivas o posibilidades figurativas.

Ante todo, la fusión con Mercer se capta en función del paisaje:

Vio de inmediato un paisaje famoso, el viejo, pardo y árido ascenso, con brotes de hierbas secas, parecidas a huesos, asomando inclinadas hacia un cielo oscurecido y sin sol. Una sola figura, de forma más o menos humana, avanzaba con dificultad ladera arriba […] John Isidore experimentó gradualmente el desvanecimiento de la sala de estar en la que se encontraba; el desvencijado mobiliario y las paredes retrocedieron y él dejó por completo de percibirlos. Se encontró, por el contrario, como siempre antes, entrando en el paisaje del monte sombrío, el cielo sombrío […] (p. 18).

No sólo es el paisaje el instrumento de la fusión con Mercer; se puede hablar también de una especie de identificación metafórica, un deslizamiento metafórico, entre la desolación de la despoblada y radiactiva San Francisco en los años posteriores al término de la guerra mundial y este paisaje de monte árido y desolado, que sin embargo no es de modo alguno similar visualmente a la ciudad destruida. Los misterios de la sustitución y el sacrificio se mantienen, por lo tanto, aunque transpuestos a los dos paisajes, sobre los que sigue sin quedar claro cómo podría la desolación de uno aliviar la desolación del otro.

Vale la pena señalar también que la «fusión» desdibuja la distinción entre individual y colectivo de un modo diferente, un modo muy distinto a la doble relación con Mercer; pero esto es algo que se observa mejor en una situación muy distinta, a saber, la de los colonos de Marte y su pasatiempo, el plan de Perky Pat (en Los tres estigmas de Palmer Eldritch). En esta obra, un paisaje aún menos prometedor parece exigir imperiosamente una forma de huida, como la llegada de Barney Mayerson deja claro:

La draga de arena había terminado su tarea autónoma; él tenía sus posesiones acumuladas en un pequeño montón, y ya había arena suelta remolineando alrededor de ellas; si no las sacaba sucumbirían al polvo y pronto […] Los dueños de las demás cabañas se reunieron para ayudarle, pasando de mano en mano las maletas hasta la cinta transportadora que entraba en la cabaña por debajo de la superficie. Incluso aunque no le interesara conservarlas, eran sus viejas posesiones; ellos tenían un conocimiento superior al suyo […] No le había turbado tanto ver los jardines medio abandonados y los equipos completamente abandonados, los grandes montones de suministros pudriéndose. Sabía por las educintas que la frontera siempre era así, incluso en la Tierra; Alaska había sido así hasta tiempos recientes y así, excepto por los complejos urbanos actuales, seguía siendo la Antártida ahora mismo (pp. 140, 150).

Aunque está perfectamente claro que ni siquiera el propio Barney se tranquiliza con esta denegación final, probablemente necesitamos examinar el propio regodeo de Dick en dichas escenas: el «kippel» del San Francisco postatómico en ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (el término designa el modo en el que todo lo sólido se está convirtiendo en polvo), y la arena del Marte todavía incompletamente colonizado; ninguna de ellas puede tomarse como visión directa del horror (al contrario, por ejemplo, que el mundo tumba de Mercer o la amenaza de Jory en Ubik). Por lo demás, parecen rimar con el Estados Unidos de la década de 1950 que se presenta en las novelas convencionales, de las que al menos puede decirse que reinventan para la tradición estadounidense la idea de exilio provinciano. Tal vez no sea ineptamente psicológico aventurar un diagnóstico: si a menudo las catástrofes de la ciencia ficción son un mero pretexto para reinventar una pequeña comunidad utópica del futuro, uno puede aventurar la conjetura de que tal vez el propio mal subjetivo de Dick está objetivamente (así como colectivamente) motivado. No sólo es peor que cualquier depresión subjetiva pasajera, sino que tiene que ser compartido y experimentado también por todos los demás.

Como sea, parecería haber suficiente parecido entre las agonías de «viacrucis» que supone la identificación con Mercer, por una parte, y el cumplimiento de los deseos de Frankie Avalon en la película playera que se pone a disposición de los colonos de Marte en las maquetas de Perky Pat, por otra:

Él era Walt. Tenía una nave deportiva Jaguar XXB con una velocidad punta de 25 000 kilómetros a la hora. Llevaba camisa italiana y zapatos fabricados en Inglaterra […] Walt apagó el televisor, se levantó, caminó descalzo hacia la ventana, subió las persianas, vio entonces la cálida y relumbrante calle de San Francisco en las primeras horas de la mañana, los montes y las casas blancas. Era sábado por la mañana y no tenía que ir a su trabajo en Palo Alto para la Ampex Corporation; por el contrario —y esto le producía una agradable sensación mental— tenía una cita con su chica, Pat Christensen, dueña de un moderno apartamentito en Portero Hill.

Siempre era sábado (pp. 44-45).

En esta fantasía participativa e inducida por las drogas, las complicaciones metafísicas de la «fusión» son mucho más cómicas, ya que muchos hombres pueden compartir la figura de Walt, y muchas mujeres la de Pat. Y la referencia histórica tampoco es menos confusa: los accesorios interactivos de la muñeca Barbie (la muñeca se lanzó en 1959), junto con el propio estilo de las escenas playeras, evocan fuertemente la década de 1950, mientras que, por el contrario, el equipamiento futurista puebla la secuencia de ceremonias de una fantasía de ciencia ficción sobre el futuro de capital financiera de Silicon Valley. Y al contrario que muchísimos otros novelistas de ciencia ficción o históricos, las aparentes libertades que Dick se toma con la historia nunca carecen de importancia. Podríamos, por ejemplo, conjeturar los elementos futuristas como precisamente los esenciales en una fantasía soñada en la década de 1950; o también, podríamos imaginar que en Los tres estigmas de Palmer Eldritch, el presente de la novela (por muy alejado que esté de nuestro propio futuro) es de algún modo análogo a nuestra década histórica de 1950.

De hecho, la verdad radica en otra parte, y debemos señalar que precisamente estos elementos futuristas —notablemente la nave deportiva— van acompañados de una infiltración más alarmante desde el mundo exterior. Ésta es una fantasía ya teñida por el principio de la realidad; y la playa en la que Walt y Pat planean nadar en este eterno fin de semana, que es el suyo, no puede visitarse por la tarde debido a los efectos del calentamiento planetario. Los cumplimientos de los deseos, como nos enseñaron por igual Freud y los utópicos, no deben alcanzarse con tanta facilidad, por la mera formulación del deseo; tienen sus propias exigencias y restricciones formales específicas, que delatan las realidades de su contexto de manera aún más efectiva que el trastrueque del contenido. Así, como ocurre con las piedras con las que Mercer es perseguido y herido, un mundo distópico y entrópico amenaza constantemente al delgado tejido de la identificación proyectiva. Pero esto implica una curiosa paradoja, porque en la característica pesadilla de Dick, sobre la que el lector siempre había asumido que se trataba de una degradación de la realidad (como, físicamente, con el kippel), resulta por el contrario que es el mundo de los sueños o el estado alucinatorio el que se degrada, y progresivamente se ve infectado por la realidad.

Y esto es precisamente lo que ocurre con la Chew-z y los efectos mucho más siniestros de la operación que Palmer Eldritch pone en marcha para eliminar el monopolio rival de Perky Pat y de la Can-D. A buen seguro, la transformación de todo lo existente en el «mundo» en el propio Palmer Eldritch —anunciada por los «estigmas» del título— es una experiencia más siniestra que todo lo que las maquetas puedan ofrecer:

La puerta del despacho de Leo se abrió. La Srta. Gleason, con los papeles de requisa de la nave en las manos, entró. La mano que sujetaba los documentos era artificial; él captó el brillo del evidente metal y de inmediato levantó la cabeza para mirar el rostro, el resto de la mujer. Dientes de Neandertal, pensó; eso es lo que parecen esos gigantescos molares de acero inoxidable. Reversión, doscientos mil años atrás; asqueroso. Y el luxvid o vidlux o lo que sea que fueran los ojos, sin pupilas, sólo aberturas. Producto de Laboratorios Jensen de Chicago, en cualquier caso. «Maldito seas, Eldritch», dijo.

«Yo también soy tu piloto —dijo Palmer Eldritch desde el interior de la forma de la Srta. Gleason—. Y pensaba saludarte cuando aterrizases. Pero es demasiado, demasiado pronto» (p. 199).

Quiero sugerir que la pesadilla aquí es el solipsismo, el aprisionamiento dentro de la propia conciencia individual, sin contacto con la otredad ni con la realidad externa. Pero la aparición de Palmer Eldritch restaura entonces esa realidad y se presenta como forma de lo que los románticos llamaban técnicamente ironía, a saber, el modo en que el Creador se revela a través de su creación, una creación que se está volviendo enrarecida y transparente. Y tampoco debería pensarse que Eldritch es una fuerza exclusiva e implacablemente maligna (sea cual sea el tipo de alienígena que pueda ocultarse bajo su apariencia humana); de hecho, como el océano sensible de Stanislaw Lem en Solaris, le gustaría ofrecerles algo bueno a los seres humanos, pero no entiende qué podría ser o cómo conseguirlo.

Dichas referencias, sin embargo, y los «estigmas» en cuestión —ojos de vidlux, mano protésica, dientes de acero inoxidable— parecerían devolvernos inevitablemente a la conceptualización de la teología, si no, de hecho, de la propia religión. Pero ésta es precisamente la dimensión que necesitamos examinar en este momento. Por la sencilla razón de que sella la consonancia más profunda y muy sorprendente entre el mercerismo —una terapia de consuelo cuasirreligiosa— y el recurso en apariencia completamente frívolo y escapista a Perky Pat. Obsérvese si no el relato del colono Sam Regan, consumidor habitual de Can-D:

Él mismo era creyente; afirmaba el milagro de la traslación, el momento casi sagrado en el que los instrumentos en miniatura de la composición ya no meramente representaban la Tierra, sino que se convertían en la Tierra. Y él y los demás, unidos en la fusión de la casa de muñecas por medio del Can-D, se veían transportados fuera del tiempo y del espacio local (p. 38).

La parodia tiene su justificación más profunda en la naturaleza misma de la propia especulación teológica. Porque al igual que la historia de la filosofía y su discurso consiste, desde el Parménides a la Lógica de Hegel, en una prolongada meditación sobre la naturaleza de las propias categorías conceptuales, también la teología ofrece un despliegue apenas disfrazado de los puntos muertos de la representación, en los que la relación irrepresentable entre letra y espíritu se dramatiza a modo de encarnación, cuando no en una relación entre cuerpo y alma, como en la reunión mística con Perky Pat y Walt. Así las afinidades electivas entre la escritura de Dick y las metáforas y metaforizaciones teológicas más tradicionales no necesitan interpretarse de ningún modo convencionalmente religioso, a no ser que la propia religión sea sólo esa intensa obsesión estética y formal por la representación en sí.

Pero ahora necesitamos dar otro paso, en la medida en que la teología apenas ha ofrecido un ejemplo supremamente determinante para nuestra interpretación. Lo que hasta ahora hemos descuidado es, por así decirlo, el aparato material a través del cual se transmiten estas experiencias místicas; una generación anterior de lectores de Dick (yo incluido) asumía que la mediación adoptaba la forma de las drogas o la esquizofrenia, pero parece hora de proponer otra interpretación de lo que ciertamente son constantes temáticas en la obra de Dick. Después de todo aquí, tanto en el mercerismo como en las maquetas de Perky Pat, nos enfrentamos a un espectáculo televisivo esencialmente interactivo (y quizá la omnipresencia de esta tecnología comunicativa hoy en día puede excusar que se recuerde su novedad en la década de 1950 en la que escribía Dick, junto con los temores y las preocupaciones culturales que inevitablemente inspiraba, y sigue inspirando). Así, podemos sugerir que estos episodios incluyen en gran medida una meditación sobre la cultura de masas, una hipótesis reforzada por la insistencia de Cornell West en que la religión es también en gran medida una forma de cultura de masas estadounidense (cuya ausencia de los Estudios Culturales actuales él deploraba). Las drogas son también, quizá, una forma de cultura de masas estadounidense; y ciertamente lo que se teme en estos casos es precisamente una cierta «fusión» con el medio y una pérdida de autonomía individual. La televisión es en cualquier caso otro de esos temas contextuales de la década de 1950 y referencias a acontecimientos del momento de los que, como hemos visto, se empapa la obra de Dick (como ocurre con la dramatización de las entonces novedosas muñecas Barbie); y puede sugerirse que en Dick las drogas y la esquizofrenia no son malas porque provoquen alucinaciones, sino porque dichas alucinaciones están relacionadas muy de cerca con la televisión.

Éste es, sin embargo, el punto en el que observar que las posiciones éticas de Dick —en otras palabras, las sentencias desde el punto de vista del binario ético del bien y el mal— son sistemáticamente variadas, de tal modo que no sólo sitúan al autor «más allá del bien y el mal», sino que también explican en parte la densidad realista y no ideológica de su obra. (Quizá podamos también arriesgar la suposición de que lo que distingue las últimas obras, las «religiosas», es precisamente la disminución de esta alternancia ética, y la decisión de tomar partido de una vez por todas).

Es una conmutación sistemática que encontraremos en cada uno de los cuatro grupos de materias primas (o narremas), de lo cuales esta categoría de «cultura de masas» no es más que la primera. Claramente negativa, por ejemplo, es la adicción alucinatoria tóxica a la droga JJ180 que experimenta Kathy Sweetscent (en Aguardando el año pasado), también por cierto uno de los numerosos puntos en los que Dick aprovecha la ocasión para redoblar su estructura argumental con el obsesivo tema «convencional» del mal matrimonio y la hembra «castradora» (otro tema característico de la década de 1950, al menos en Estados Unidos).

La droga en cuestión, en consonancia con el registro temático de la novela, induce el viaje en el tiempo, junto con una proliferación de líneas temporales y futuros alternativos. Pero a este respecto vale la pena recordar que el cometido profesional de Kathy en la Corporación de Pieles y Tintes Tijuana consiste en encontrar antigüedades auténticas para el propietario de ésta, Virgil Ackerman. La búsqueda nostálgica de objetos metonímicos del tiempo pasado parecería entonces constituir la versión positiva de las variantes claramente negativas del futuro, de modo que la novela pueda considerarse un intrincado proceso de conmutación en el que alternativamente se cambia la temporalidad del registro de siniestro a salvador. Porque aunque es importante no sobreestimar prematuramente la función de la nostalgia en el sistema narrativo que todavía no hemos explorado por completo, la creación del Wash-35 de Virgil Ackerman —«una reconstrucción minuciosamente elaborada del limitado universo específico de la niñez, que Virgil había conocido, constantemente refinado y mejorado en cuestiones de autenticidad por su proveedora de antigüedades» (p. 21)— es seguramente para muchos de nosotros una de las invenciones más sublimes de Dick (sobre la que debemos también recordar que el mismo año contempló la propia experiencia infantil que Dick tuvo de esa ciudad):

A varios bloques de distancia [del «bloque de cinco pisos en el que Virgil había vivido de niño»] se encontraba la Avenida Connecticut y, a lo largo de ella, las tiendas que Virgil recordaba. Aquí estaba Gammage’s, una tienda en la que Virgil había comprado los tebeos de Tip Top y caramelos de a penique. Al lado Eric distinguía la forma familiar de la Farmacia People’s; el viejo había comprado allí de niño, en una ocasión, un encendedor para cigarrillos y sustancias químicas para su juego de soplado de vidrio y química Gilbert Number Five. «¿Qué ponen en el cine Uptown esta semana?» (p. 27).

Aquí tenemos, por lo tanto, la resurrección de la carne, si no de los muertos, sí al menos del pasado, gradualmente llena de objetos auténticos y poblada por robots de apariencia humana que representan el personal de la niñez de Virgil; y a este respecto tal vez recordemos también los coleccionables de El hombre en el castillo, así como la mediación de los objetos materiales —discos LP de las diversas tiendas clásicas recreadas— en el centro de la relación de Dick con la música.

Pero aquí parece estar en juego algo más que la psicología habitual (o psicopatología) del coleccionista, porque los objetos parecerían establecer lo que Kenneth Burke podría haber llamado la categoría de la «escena» propiamente dicha: lugares primorosamente diseñados y compuestos para una actividad humana que ha desaparecido, como los anfitriones vivos desaparecen con el transcurso del proceso generacional, dejando tras de sí sus esqueletos y sus viviendas vacías. En este sentido, el coleccionismo sugiere por lo tanto una repetición desesperada que, al reconstruir la escena, se esfuerza por restaurar los actos humanos y los acontecimientos interpersonales que en otro tiempo albergaron. Pero dicho análisis aclara también de inmediato nuestro material temático anterior, porque la maqueta es exactamente esa escena, y la fusión con Mercer sustituye en cierto sentido la novedad de la acción nueva y la abundancia de acontecimientos por una especie de eterno retorno de la imagen televisiva. En este grupo sémico particular, por lo tanto, un mundo objeto históricamente marcado se da la mano con el fenómeno de los medios de la década de 1950 para componer el espacio y la categoría de la escena vacía propiamente dicha; y esto es algo parecido a una forma pura, que puede declinarse de modo negativo o positivo, e incluir tanto contenido maligno como redentor.

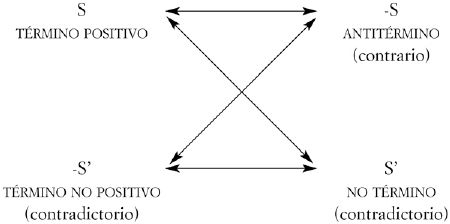

Ahora es tiempo de esbozar la estrategia del resto de este artículo que propondrá construir tres grupos sémicos más, del orden y con el modelo de las variantes enlazadas e imitativas de este primero o «escénico» (aunque claramente no con tanto detalle). En un segundo paso, la relación de estos cuatro grupos sémicos entre sí se organizará de acuerdo con las diversas oposiciones que todos ellos mantienen entre sí, las cuales, al implicar la distinción del lógico clásico entre contrario y contradictorio, adoptarán la forma del rectángulo semiótico de Greimas (abajo).

La utilidad de este ejercicio (que por lo demás puede parecer al lector mecánico o antiestético) no sólo radica en que demuestra la interrelación profunda entre los diversos grupos temáticos, sino también en que abre la posibilidad de un acto interpretativo aun más ambicioso (aunque especulativo). Porque cada lado del rectángulo ofrece también la ocasión para proyectar una especie de síntesis imposible, en la que los contrarios o las contradicciones encuentran cierta solución ideal: bajo la hipótesis de que sólo en ese plano podremos sorprender parte de la energía y del impulso de la obra en sí.

Sea como sea, ahora parece apropiado poner la «empatía» con Mercer (cuyas intrincadas asociaciones acabamos de examinar en cierta profundidad) en yuxtaposición estructural con una función narrativa que se distingue explícitamente de ella tanto de modo narrativo como temático, a saber, la ausencia de «empatía» en los propios androides, de quienes se alega que carecen de toda calidad y simpatía humanas en los cocientes medibles que se muestran en el test de Voight-Kampff (modelado, como Anthony Wolk ha demostrado, de acuerdo con varios cuestionarios psiquiátricos diseñados en la década de 1950 para detectar la esquizofrenia y que probablemente guardan relación con la psiquiatría soviética y la teoría del lenguaje que todavía no ha sido explorada por los estudiosos de Dick). Roy Baty está claramente pensado, en su implacable malignidad, para dramatizar una clara diferenciación del humano, que, sin embargo, la propia novela refuta, al demostrar la comunidad de intereses y sentimientos perfectamente real entre los androides rebeldes, y su palpable desesperación ante el exterminio de sus compañeros.

No obstante, la cuestión de la empatía surge principalmente como un intento de distinguir a los androides de los humanos; y el cambio de la robótica de Asimov, con su hincapié en la mano de obra y lo que podemos denominar leyes y prácticas de trabajo, a este mimetismo (que suscita dudas más cercanamente relacionadas con las actuales referentes a la clonación), parece haber sido el logro personal de Dick (aunque parte de la actualidad del término «androide» tal vez se deba a la versión cinematográfica de la novela en cuestión, Blade Runner, de Ridley Scott, [1982]). Creo, por lo tanto, que el enfoque de Dick es mucho más cartesiano que ético o propio de la psicología popular, una impresión que se refuerza al recordar las ambigüedades del dualismo de Descartes, que lo convierte en padre tanto del materialismo como del idealismo modernos. Los animales son máquinas ¿y cómo sé yo realmente que las demás personas no son también autómatas? Pero Dick reactiva el problema cartesiano de un modo peculiarmente virulento y moderno; y reaviva la duda cartesiana de un modo todavía más amenazador y generalizado que la hipótesis del «genio maligno». Porque en cuentos cruciales como «Impostor» y «La hormiga eléctrica» las cuestiones que ahora se ha descubierto que implican la inteligencia artificial penetran e infectan todas las experiencias del ámbito de pensamiento o conciencia de Descartes, y ya no es sólo el androide el que tiene que hacer esas preguntas autorreferentes. Lo que surge a la larga es lo que yo denominaré el «androide cogito»: pienso, luego soy un androide. Esto transforma la cuestión interna de comprobar una grieta permanente dentro de la conciencia propia; y es sintomático que los debates sobre Blade Runner (de la que se ha eliminado el episodio de Phil Resch, que dramatiza el androide cogito) hayan evolucionado lentamente hacia discusiones respecto a si Rick Deckard (incuestionablemente humano en la novela) no podría ser también androide.

Pero al darle forma definitiva a este grupo temático particular —paradójicamente organizado en torno a los problemas filosóficos suscitados por la conciencia individual, que está sin embargo dramatizada (de un modo que recuerda a la agresividad de la fase especular de Lacan) como el enemigo de los humanos y no como su alter ego— no debemos olvidar añadir otros rasgos relacionados con los androides pero relacionados también, al menos por metonimia, con el grupo en sí.

Uno de ellos es seguramente el sema de lo tecnológico, que de inmediato evoluciona en la imaginación política de Dick hacia el de las grandes sociedades anónimas, con su monopolio de las técnicas reproductivas y su poder social (ya la preocupación por el «hombre de la organización» y las relacionadas estructuras empresariales impersonales y anónimas —monopolísticas pero todavía no mundializadas— se había vuelto un tema popular en la cultura de la década de 1950). Al mismo tiempo necesitamos retener toda la ambivalencia del sentido que Dick da a esta tecnología, la mayor parte del tiempo mecánica, pero que en ocasiones arroja imágenes asombrosamente orgánicas como «El precio de la imitación», en la que los alienígenas biltong reproducen con fidelidad cualquier objeto que les pongan delante, una situación después sombríamente ampliada a favor del capitalismo en Esperando el año pasado, en la que a la «ameba copiadora marciana» se le hace conservar su imitación de las pieles de animales: «la respuesta, desarrollada en un periodo de muchos meses, consistía en matar a la ameba durante su intervalo de imitación y después someter el cadáver a un baño de sustancias químicas fijadoras que tenían la capacidad de encerrarla en esa forma definitiva» (p. 14).

En «El precio de la imitación», ciertamente, la tecnología reproductiva orgánica o mimética es una especie de ayuda extraterrestre en una situación de posguerra en la que la tecnología humana «real» ha quedado en gran parte destruida. Pero la aparición del tema como característica de una futura devastación posbélica (al igual que la aparición más convencional de maquinaria autónoma y mortal en paisajes tipo Terminator de «La segunda variedad», filmado con el título de Screamers [Asesinos cibernéticos] por Christian Dugay en 1995) subraya una asociación algo más paradójica, a saber, la relación de este complejo de temáticas con la idea del futuro en sí. ¿Por qué iba la idea del futuro llegar a ser paradójica en un género que por lo general se definía en gran medida en función de la extrapolación y la anticipación sistemática? Pero pienso que no deberíamos dar por sentado el interés de Dick por el futuro, de hecho, descubriremos en breve que su sentido de la historia es inesperadamente complicado y más original que cualquier mero ejercicio futurista.

En todo caso, la compleción de este grupo, en el que la subjetividad individual y el androide cogito se relacionan con una perspectiva sobre el futuro unida a la tecnología en su forma tradicional más firme (todavía no cibernética, pero que sí lleva lo reproductivo y lo mimético hasta límites extremos), puede ahora, mediante un trastrueque temático, enviarnos a otro complejo de temas crucial. Hemos evocado la Rosen Association de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? como una gigantesca transnacional, cuyas prácticas empresariales (proporcionar trabajadores androides a las fábricas situadas fuera del mundo) recuerdan a las organizaciones de trabajo esclavo nazis en El hombre en el castillo. Pero no hemos observado todavía que la organización Rosen es en sí producto, en el futuro lejano, de esa pequeña empresa familiar en torno a cuyos problemas gira la trama de Podemos construirle (escrita unos cuatro años antes). En Podemos construirle se observa, de hecho, la invención del androide, o al menos la aparición del androide dickiano, con todas sus ricas asociaciones.

Porque estos primeros androides asombran por ser de un tipo y un espíritu muy distintos del amenazador grupo de depredadores de Roy Baty y, de hecho, estoy tentado de decir que la invención del Lincoln y el Stanton está entre los logros más sublimes de la obra de Dick. Al comienzo, ciertamente, están pensados para convertirse en piezas de una grandiosa versión comercial del Wash-35 de Virgil Ackerman, aunque, como Maury lo describe, este proyecto tiene por objetivo nada menos que

el centenario dentro de diez años de la Guerra Civil Estadounidense, y lo que nosotros hacemos es que la fábrica de Rosen proporciona a todos los participantes, simulacra —es el plural, se trata de una palabra latina— de todos. Lincoln, Stanton, Jeff Davis, Robert E. Lee, Longstreet, y aproximadamente tres millones de soldados rasos que mantenemos en existencias todo el tiempo. Y hacemos que estas batallas se produzcan de verdad, que en ellas mueran los participantes, estos simulacra hechos por encargo estallan en pedazos, en lugar de ser una simple representación de una película de serie B, como un grupo de escolares interpretando a Shakespeare (p. 20).

Es la resurrección del pasado y de los muertos llevada al extremo, con el objetivo nada menos que de conseguir una apariencia de vida y una segunda muerte realista de los así revividos. El proyecto (después de todo estamos a sólo siete años de la creación de Disneylandia, en 1955) parecería, siguiendo el formato que aquí hemos establecido, un intento desesperado y estructural de suministrar a la categoría vacía de la escena un suceso, y de hecho uno de los más trascendentales en la historia mundial. Pero el suceso es en sí un simulacro; su elección y contenido son completamente contingentes (Dick escribió la novela durante el centenario de la Guerra Civil); y finalmente, es demasiado caro y de todos modos el gobierno no va a financiarlo.

Lo que ocurre es algo muy distinto, y lejos de ser actores fundamentales o protagonistas de un drama, estos dos primeros androides se convierten en especímenes de esa categoría peculiar y específica que Vladimir Propp, en Morfología del cuento, denomina el adyuvante o ayudante. Se verá de inmediato que la del ayudante no es una categoría del mismo orden que la del protagonista (ni siquiera del malo, por cierto); no es un mero personaje secundario (personajes planos opuestos a los redondos, o parte de un actor de carácter y no una estrella). La naturaleza del ayudante no puede identificarse por adelantado (salvo quizá en los cuentos populares originales empleados por Propp como material, con sus fuerzas mágicas y su organización maniquea); sólo la función de dicho símbolo puede describirse, como agente de salvación, a partir de cualquier fuente y en cualquier intento.

Y así el Lincoln se convierte en asesor jurídico de la nueva empresa Rosen, y el Stanton en el primer presidente de su Consejo de Dirección; ambos planean la estrategia de la organización en su lucha con la rival Barrows Corporation; de hecho, el término profesional ofrece la clave más satisfactoria a la función del ayudante en esta obra particular (y en Dick en general), a saber, la de asesorar. Esto es así ya tengamos que vérnoslas con algo tan mecánico como la maleta que contiene al psiquiatra Dr. Sonrisa (en Los tres estigmas de Palmer Eldritch); tan engañoso como el alienígena telépata lord Running Clam (en Los clanes de la luna alfana), o tan devoto y fiable como la difunta Ella Runciter (en Ubik), consultada periódicamente en su vida a medias por su esposo empresario.

Lo que caracteriza a todas estas figuras es su generosidad esencial, algo fácilmente explicable por su condición, que es la de una máquina o la de los muertos. Pero esto no significa que no tengan, en especial en los casos del Lincoln y el Stanton, su propio modo de existencia interior. Y así el estereotipo de Lincoln representa el sufrimiento en general (no sólo los años de la guerra, sino también su relación amorosa con Ann Rutledge, para la que Dick se basó ampliamente en la sentimental biografía en cuatro tomos escrita por Carl Sandburg); pero este despertar a la conciencia androide sensible rescribe el primer párpado móvil de la existencia del monstruo de Frankenstein como una especie de emergencia en el horror casi existencial de la existencia en sí:

Los ojos negros y opacos, que enfocaban pero sin enfocar, que lo veían todo y en cierto sentido no escogían nada. Como si estuviera principalmente en suspensión, pero esperando con tanta infinita reserva que yo podía captar de ese modo el terrible temor que él sentía, un miedo tan grande que no podía llamarse emoción. Era el miedo como existencia absoluta: la base de su vida. Se había separado, retirado de una fusión que nosotros no podíamos experimentar, al menos ya no. Quizá en otro tiempo todos nosotros nos habíamos encontrado tranquilamente en esa fusión. Para nosotros, la ruptura se había producido hacía mucho tiempo; para el Lincoln acababa de ocurrir, se estaba produciendo en ese instante (pp. 72-73).

Por su parte, debemos conceder también al Stanton su existencia y su individualidad exclusivas, aunque de un tipo muy diferente, a saber, la exasperación con el resto de la gente que también caracteriza el mundo interpersonal de Dick y de la que el mal matrimonio característicamente dickiano (con la hembra castradora) sólo debe considerarse un subconjunto y no una forma primaria. Porque lo que impide a Dick ser incluido entre los escritores de literatura culta de este periodo es que sus protagonistas ya han sido arrojados a un mundo humano y colectivo, de hecho distintivamente estadounidense; no pueden empezar en el subjetivismo y el aislamiento radical, como a menudo se da en los paradigmas del vanguardismo elevado, aunque ciertamente pueden regresar a ese estado (que después en el universo de Dick se define como «esquizofrenia»). Pero la de Stanton es una exasperación histórica:

El rostro redondo y arrugado se oscureció. «El Sr. Lincoln está muerto […] ¿Quiere decir que lo traerán de vuelta? […] Señor, ¿ha oído usted hablar de Artemus Ward?».

«No», admití.

«Si se revive al Sr. Lincoln se verá usted sometido a interminables selecciones humorísticas de los escritos de Ward». Se había ruborizado y le temblaban las manos (p. 57).

Propongo en todo caso establecer un lazo entre la función de asesorar y el fenómeno de la esquizofrenia que con tanta frecuencia es su pretexto, y que podemos observar aquí (en Podemos construirle) emergiendo de las novelas convencionales y adoptando el valor de ciencia ficción característico de Dick. La esquizofrenia no es por lo tanto un mero trastrueque de la individualidad o del individualismo del androide cogito; es también el pretexto (lo que los formalistas rusos habrían llamado la «motivación del recurso») para el asesoramiento, el lugar y la apelación al ayudante, la impotencia esencial del ser humano individual, abandonado fuera de la gran colectividad de los negocios y las sociedades anónimas de Dick.

Pero éstos conocen también una significativa variación, y con esta posibilidad de reconstruir la colectividad llegamos ahora a nuestro cuarto y último grupo temático. Hemos mencionado el «mundo interpersonal» de Dick y la peculiar tonalidad de la exasperación de la que parece imbuido (como en el caso de una familia más grande —la de Podemos construirle, por ejemplo— en la que los diversos miembros, con sus inerradicables excentricidades, han empezado a crisparse unos a otros incesantemente). Queda por demostrar que dicho mundo presta sus rasgos a una visión específica de pequeñas colectividades en Dick: colectividades que no saltan discontinuamente, como en buena parte del imaginario utópico o revolucionario, de la sociedad mala del presente a una radicalmente distinta; pero que también, al contrario que el vanguardismo culto, conservan la sociabilidad sin apartarse de su supuesta inautenticidad y su Gerede (la charla vacua del hombre o de la multitud anónima de Heidegger).

Por lo general, esas pequeñas colectividades —sin duda heredadas de algún modo de las «novelas convencionales»— son el resultado y la prima inesperados de la catástrofe nuclear, de manera más paradigmática en Dr. Moneda Sangrienta, con su asentamiento de refugiados rurales en el Condado de West Marin que se reúnen en la escuela para oír las retransmisiones de Walt Dangerfield cuando el satélite los sobrevuela.[439] De hecho, pienso que a menudo se da que rasgos en apariencia negativos o destructivos del contenido manifiesto tienen una función completamente distinta en su fuente latente. Freud decía lo mismo respecto a la muerte y los cadáveres en los sueños (que pueden no tener nada que ver con esas realidades). En la ciencia ficción a menudo me asombra —las novelas de John Wyndham pueden servir de prueba— el modo en el que tan a menudo el cataclismo planetario sirve de mero pretexto para el sueño de un cumplimiento mucho más positivo del deseo utópico: en ese caso, como en éste, el nacimiento de una pequeña comunidad distinta de la gran ciudad o de la nación. Esta estructura acomodaría entonces otros tipos de catástrofes más generalizados, más notablemente en el Marte de Tiempo de Marte, con sus diversas comunidades especializadas —basadas en los sindicatos, por ejemplo, o los sionistas— en las que la solidaridad colectiva va unida a un cierto impulso secesionista.

Pero necesitamos aislar y subrayar un rasgo persistente que caracteriza a estas comunidades (y que también puede tener la catástrofe como pretexto): es la absoluta necesidad y omnipresencia de la artesanía y de los técnicos de reparación. De hecho el colectivo de West Marin —con el técnico Hoppy Harrington en el centro— puede considerarse prácticamente una exfoliación y una institucionalización de la tienda de reparaciones televisiva del Berkeley prenuclear, de donde el propio Hoppy emigró. La reparación nos conduce así por metonimia a las pequeñas empresas en Dick en general (las tiendas de discos y de antigüedades; ¡berkeley, California!).

Éstas últimas están específicamente marcadas como lugares en los que no se da una producción propiamente dicha; por otra parte, se les evita el oprobio de la categoría secundaria de la mera distribución, y de hecho se les da una dimensión positiva y casi utópica por derecho propio. La actividad de los dispositivos de reparación, por lo tanto, ofrece la síntesis entre la valorización de las pequeñas empresas, por una parte, y los exasperantes intentos de mantener en existencia comunidades pequeñas; y sin duda obtiene su fuerza utópica de la nostalgia por la artesanía en sí y como tal. Si los admiradores del universo de Perky (o del propio Mercer, en la medida en que eso se da) son los consumidores del universo de Dick, estos técnicos reparadores son su opuesto, y mantienen la maquinaria en funcionamiento, aunque (al contrario que la Asociación Rosen) no la produzcan originalmente.

Ahora estamos en condiciones de relacionar entre sí estos cuatro complejos sémicos de acuerdo con la estructura del rectángulo de Greimas. El mejor modo de conseguirlo es concentrando los rasgos de cada grupo en correlación con los otros. Así, parece bastante lógico que la «conciencia individual» —como marcador lógico del grupo androide— se sitúe en clara oposición, como contrario, al sema de las colectividades. Por su parte, el grupo sémico que combina los ayudantes y la esquizofrenia parecería ofrecer una negación bastante general de la agrupación androide, mientras que la escena vacía de las maquetas y de la cultura de masas ofrece una negación igualmente global de los colectivos y de los pequeños grupos sociales de la agrupación de reparación postatómica. Este nivel inferior de los contradictorios ofrece, por lo tanto, una revisión de la temática habitual dickeana de drogas y esquizofrenia en la que la cultura de masas pasa a situarse en una cierta oposición a los ayudantes (véase el cuadro siguiente):

Pero de esta forma el ejercicio sigue siendo relativamente ocioso y arbitrario: su verdadero interés interpretativo radica en la posibilidad de síntesis que ahora propone, porque son estas síntesis las que nos pondrán en la pista de esos «sapos reales en jardines imaginarios» que son objeto de cualquier crítica que busque el momento de la verdad de la propia obra. También podríamos llamarlas «Resoluciones imaginarias de contradicciones reales», siguiendo en esto el ejemplo de Lévi-Strauss en sus interpretaciones del mito, que también ofrecen una perspectiva propiamente marxista sobre la relación entre el arte y la sociedad, en la medida en la que las competencias del arte sólo pueden ampliarse a la articulación de las tensiones sociales y las contradicciones estructurales reales mediante la producción imaginaria de una síntesis narrativa tras otra (hasta que se agotan las posibilidades), y no a una intervención activa y práctica dentro del campo social propiamente dicho.

Porque dichas soluciones imaginarias parecen implícitas en nuestro esquema, como síntesis de cada uno de los ángulos contiguos del rectángulo. En el lado de las dos negaciones (la contraria y la contradictoria) de las colectividades y las terapias, poca duda puede caber de que el espacio de esta síntesis particular está ocupado por toda una novela por derecho propio, a saber Los clanes de la luna alfana, que enseguida asume de inmediato la posición del término utópico en la producción de Dick. Recuérdese que las diversas colectividades pequeñas que componen los asentamientos de la luna alfana, que han degenerado tras la guerra con los alfanos y la retirada de las fuerzas terrestres de este puesto avanzado, están organizadas en torno a diversos trastornos mentales, o mejor aún, en torno a tipos de carácter proyectados por diversas psicopatologías. Los mans (maniaco-depresivos), los hebs (hebefrénicos), los esquizs (esquizofrénicos), los pares (paranoicos), junto con ob-comps, deps y polis variados, se congregan en sus propios asentamientos y se reúnen de manera incómoda para alguna asamblea lunar ocasional. Se trata de una utopía imperfecta, como mínimo; una comparación con el esquema de Louis Mann en Utopics, por ejemplo, nos recuerda la distancia entre su síntesis y los dos términos neutrales (el lado inferior del rectángulo) y esta combinación de términos negativos. Por su parte, el ejemplo de Fourier ofrece un método radicalmente distinto de combinar tipos de carácter psicológicos (e incluso psicopatológicos). Porque en Fourier éstos se unen para complementarse entre sí, y a cada tipo se le asigna una tarea apropiada y que a un tipo diferente le resultaría repugnante: es una combinación de destrezas y manías que Los clanes de la luna alfana sólo alcanza en el momento supremo de la crisis. En cualquier caso, en el plano del relato, la identificación de la dinámica del clan con el problemático (y característicamente dickiano) matrimonio Rittersdorf deja sin remedio esta utopía en un espacio de hecho muy tentativo y precario.

A menudo se ha observado de manera estereotipada que lo opuesto a la utopía es la historia; en todo caso, esto es lo que nos parece que ocurre en nuestro esquema de la estructura de la obra de Dick, en el que es el lado izquierdo del rectángulo, o en otras palabras la síntesis de los términos positivo y no negativo, el que observa la unión del futuro (los androides) y el pasado (los objetos nostálgicos y las colecciones). De hecho, no sólo es éste el lugar de la historia propiamente dicha, es también el espacio del método histórico, y el de una de las innovaciones más notables de Dick: lo que en otra parte hemos denominado la «nostalgia del presente».[440] Esta idea, si es que es una idea, no es un concepto sino un pensar por medio de la forma, un pensar en y mediante el relato, en el sentido en el que Deleuze atribuía una especie de filosofación no conceptual a cineastas o pintores. De igual modo, la perspectiva histórico-temporal de Dick constituye aquí todo un nuevo modo de pensar sobre el tiempo y la historia, y una especie de método u órgano para abordar estos fenómenos, que las condiciones atmosféricas de la posmodernidad parecen cada vez más ocluir y volver intangibles o inutilizables.

Porque la premisa de este nuevo encuentro con el tiempo es precisamente esa ausencia del presente que para Ernst Bloch era el fundamento de toda una nueva teoría de lo utópico y para Proust las condiciones para basar toda una nueva estética. Pero el perpetuo y nostálgico retorno de Dick al pasado es todo menos proustiano, porque se produce bajo el horizonte descendente de un futuro de ciencia ficción. En Dick ni el pasado ni el futuro pueden volverse autónomos; y por eso he querido sostener que, sea cual sea la situación postatómica o poscatastrófica del mundo de Dick en una novela dada, estas condiciones no deben considerarse, ni siquiera en Dr. Moneda Sangrienta, distópicas. Por la sencilla razón de que lo genuinamente antiutópico siempre se guía por el deseo apasionado de desaprobar la utopía, algo que aquí no se da en absoluto. Y asimismo, cualquier lector inveterado llega gradualmente a la conclusión de que Dick se deleita en la miseria y el empobrecimiento de estos paisajes (como también en último término el lector).

Y tampoco el pasado es autónomo: la visión del Wash-35, la recuperación o la resurrección del universo de la niñez, no es realmente el objeto de deseo. Lo que Dick ansía es, por el contrario, el objeto perdido en sí, o en otras palabras, nostalgia del presente, algo que sólo se puede alcanzar cuando el presente se transforma en un pasado distante mediante una perspectiva futura cuya verdadera función y razón de ser es mera y precisamente ser el operador de dicho cambio en las tensas perspectivas. Dick nos ofrece así un instrumento perverso y oportuno para percibir el presente como historia en una situación en la que, mucho más que por su autor, sufrimos también por la vacuidad de nuestro propio presente o lo que Mallarmé ya llamó la ausencia de la contemporaneidad.

Debemos determinar ahora con rapidez los últimos lados del cuadrado semiótico. La unión de los términos neutrales, el lado inferior del rectángulo, en los que el espacio vacío de las maquetas se encuentra con el ámbito de la esquizofrenia, incluida asimismo la vida a medias a la que a partir de entonces se ve condenado Joe Chip, como un alma cristiana en un mundo caído, a hacer buenas obras y buscar la salvación de los demás muertos como él; este lugar, dado a la adicción televisiva y a las terapias, sólo puede ser el propio Estados Unidos, y en especial el Estados Unidos de la década de 1950, en el que la imaginación se queda inmovilizada como en una cápsula del tiempo (como los malhadados viajeros de El laberinto de la muerte).

Cualquier lectura de la síntesis culminante, el término complejo, en la que se organiza una imposible reunión entre los extremos de la oposición o contradicción fundamental (aquí, entre la conciencia individual y la colectiva), debe necesariamente seguir siendo tentativa y permanecer abierta a una serie de interpretaciones e hipótesis. Aun así, si es una cuestión del salto evolutivo, la combinación de una posible tecnología androide futura y los esfuerzos artesanos de los prototípicos reparadores de Dick, al menos un episodio viene insistentemente a la mente: se produce casi al comienzo de Aguardando el año pasado y lo provoca la renuencia de uno de los trabajadores de Ackerman (Bruce Himmel) a desechar una mónada de guía defectuosa de un cohete espacial (el llamado Perezoso Perro Marrón).

«No la fundas», dijo Himmel. Su desagradable cuerpo se retorció de vergüenza: sus brazos se ovillaron, los dedos largos y nudosos se retorcieron… «No quiero volver a hacerlo». A la defensiva, el rostro oscurecido de resentimiento y con los rasgos corrosivos de una ansiedad fóbica profundamente grabados, se hizo a un lado. En la habitación —obviamente un almacén— pequeños carros rodaban de un lado a otro sobre ruedas del tamaño de un dólar de plata; veinte o más, evitándose astutamente unos a otros en su apasionada actividad. Sobre cada carro Eric vio un Perezoso Perro Marrón, conectado y controlando sus movimientos (p. 15).

Hay algo conmovedor en este ejercicio de caridad cristiana hacia una maquinaria defectuosa, y un salvadorismo muy modesto en esta aparición de nuevos tipos de seres mecánicos en un paisaje muy imperfecto. Pero esto hay que marcarlo, de hecho, como una solución muy frágil y tentativa; y debe evaluarse el realismo de Dick por la continuación, al final de la novela, en la que Eric observa el futuro evolutivo y darwiniano de estos seres mecánicos, que ahora pelean duramente entre sí:

El carro era perseguido por otro de su especie. Ambos se encontraron, en el desorden de periódicos y botellas, y entonces los residuos temblaron y algunos de ellos salieron volando por todas partes mientras los carros dirimían sus diferencias, lanzándose de frente unos contra otros, en busca de la unidad cefálica montada en el centro de cada uno, intentando golpear el Perezoso Perro Marrón […] Ahora uno parecía triunfar. Se retiró y, como una cabra, maniobró para colocarse y dar el golpe de gracia. Mientras se colocaba, el herido, en un último brote de ingenio nativo, se metió en el refugio de un desechado cubo de zinc galvanizado y se quitó de la refriega. Protegido, se quedó inerte, dispuesto a esperar acontecimientos, para siempre si fuera necesario (pp. 202-205).

Por lo tanto esta potencial supervivencia de los más aptos ilustra de nuevo la variación y el giro de las valencias que caracteriza la obra más enérgica de Dick, en la que un término dado puede cambiar de positivo a negativo y nuevamente a positivo sin advertencia y sin lamentos. Podríamos entonces dejar las cosas aquí, en esta suspensión evolutiva, en la que el futuro está permanentemente en duda.

Pero prefiero un final algo distinto, en el que el instinto salvador de Dick encuentra su materia prima y su alimento en la más deprimente de todas las «realidades» novelísticas: los asentamientos en el Marte de Tiempo de Marte. En este episodio, el culminante, es como si todos los ángulos de nuestro rectángulo semiótico, todas las agrupaciones sémicas, se unieran en una apoteosis final. Aquí encontramos un ser protésico de tipo androide, reparado una y otra vez, encontramos ayudantes, terapia y esquizofrenia, pero también una mezcla del pasado y el futuro que esta vez penetra a través de una especie de velo de ilusión televisivo en una realidad históricamente distinta. Es el destino de Manfred, un niño prácticamente autista, cuya participación en su presente de niño se ve bloqueada por la realidad de su ancianidad postrada en el lecho (en uno de los edificios terroríficos más emblemáticos de Dick), del que es inesperadamente rescatado por el «salto en el tiempo» del título en inglés:

La sala de estar se llenó de Hombres Pálidos. Y en medio de ellos vio parte de una criatura viviente, un anciano sólo de pecho para arriba; y el resto se volvía una maraña de bombas, mangueras y marcadores, maquinaria que emitía un ruido continuo, incesantemente activa. Mantenía al viejo vivo; lo comprendió en un instante. La parte que faltaba de él había sido sustituida por la maquinaria. Oh, Dios, pensó ella. ¿Quién o qué era aquello, sentado allí con una sonrisa en el rostro marchito? Entonces él les habló.

«Jack Bolin», chirrió, y la voz salió de un altavoz mecánico, de la maquinaria, no de su boca. «Estoy aquí para despedirme de mi madre» (pp. 218-219).

Aquí está, por lo tanto, el comunismo colectivo, primitivo, de los aborígenes, que se han convertido también en ayudantes y rescatadores del esquizofrénico Manfred, a su vez convertido ahora en un nuevo tipo de ser protésico que ha surgido del futuro de su propio pasado, inmovilizado en los residuos, y a punto de escapar, con sus amigos rodeándolo y sosteniéndolo, tubos y mangueras arrastrando por detrás, hacia el tiempo onírico alternativo de otra historia y otro presente.