S pürst du, was sie wirklich fühlt?

Seitdem Katniss und Peeta sich ge-

weigert haben, einander in der Arena

zu töten, werden sie vom Kapitol als

Liebespaar durch das ganze Land ge-

schickt. Doch da ist auch noch Gale,

der Jugendfreund von Katniss. Und

mit einem Mal weiß sie nicht mehr,

was sie wirklich fühlt oder fühlen

darf.

Als immer mehr Menschen in ihr und

Peeta ein Symbol des Widerstands se-

hen, geraten sie al e in große Gefahr.

Und Katniss muss sich entscheiden

zwischen Peeta und Gale, zwischen

Freiheit und Sicherheit, zwischen Le-

ben und Tod.

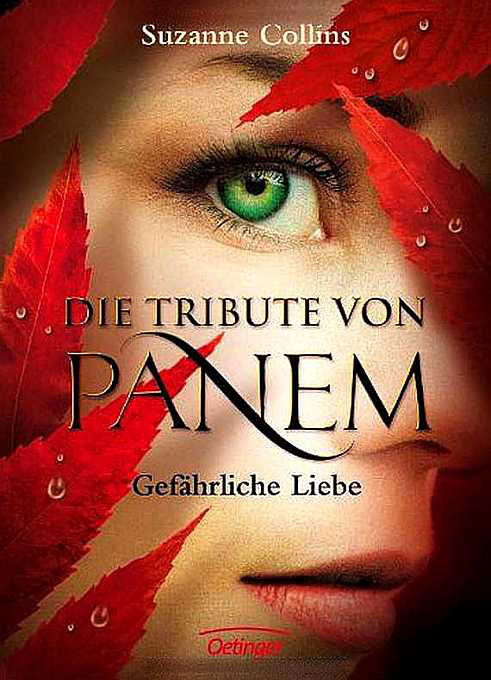

Die grandiose Fortsetzung des Best-

sel ers »Die Tribute von Panem. Töd-

liche Spiele«. Nominiert zum Book

of the Year (Publishers Weekly).

»Überwältigend!« (Stephenie Meyer)

2

3

4

Suzanne Collins, 1962 geboren, US-amerikanische Auto-

rin, gelang bereits 2003 ein internationaler Bestseller mit

»Gregor und die graue Prophezeiung«, dem Auftakt einer

fünfteiligen Abenteuer-Reihe. 2009 erlebte sie mit der Ver-

öffentlichung ihrer Trilogie »Die Tribute von Panem« er-

neut einen grandiosen Erfolg. Die bisher erschienenen Bän-

de »Tödliche Spiele« und »Gefährliche Liebe« errangen die

ersten Plätze der amerikanischen Beststellerlisten, u. a. von

New York Times und Wal street Journal. »Tödliche Spiele«

wurde für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.

Aus der Begründung der Jugendjury: „Brandaktuelle Fra-

gen entflammen im Kopf des Lesers: Wie abhängig bin ich

von der Mediengesellschaft? … Wie erschreckend ähnlich

ist die fiktive Gesellschaft Panems schon der unseren?“

Suzanne Collins

Die Tribute von

PANEM

Gefährliche Liebe

Deutsch von Sylke Hachmeister und Peter Klöss

Verlag Friedrich Oetinger ∙ Hamburg

Suzanne Collins bei Oetinger

Die Tribute von Panem. Tödliche Spiele

Die Tribute von Panem. Gefährliche Liebe

Gregor und die graue Prophezeiung

Gregor und der Schlüssel zur Macht

Gregor und der Spiegel der Wahrheit

Gregor und der Fluch des Unterlandes

Gregor und das Schwert des Krieges

Auch als Hörbücher bei Oetinger audio

© Verlag Friedrich Oetinger GmbH, Hamburg 2010

Alle Rechte für die deutschsprachige Ausgabe vorbehalten

© Suzanne Collins 2009

Die amerikanische Originalausgabe erschien bei Scholastic Inc.,

557 Broadway, New York, NY 10012 USA,

unter dem Titel »The Hunger Games. Catching Fire«

Dieses Werk wurde vermittelt durch die

Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen

Deutsch von Sylke Hachmeister und Peter Klöss

Einband von Hanna Hörl

Satz: Dörlemann Satz, Lemförde

Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck

Printed in Germany 2010/II

ISBN 978-3-7891-3219-3

www.dietributevonpanem.de

www.oetinger.de

Für meine Eltern,

Jane und Michael Collins,

und meine Schwiegereltern,

Dixie und Charles Pryor

Teil 1

Der Funke

1Ich halte die Thermoskanne in der

Hand, obwohl sich die Wärme des Tees

längst in der eisigen Luft verflüchtigt hat. Meine Mus-

keln sind vor Kälte ganz starr. Wenn jetzt ein Rudel

wilder Hunde auftauchen würde, stünden die Chan-

cen, dass ich auf dem Baum wäre, ehe sie mich angrei-

fen, nicht besonders gut. Ich müsste eigentlich aufste-

hen, herumlaufen und die Steifheit aus den Gliedern

vertreiben. Stattdessen sitze ich da, reglos wie der Stein

unter mir, während das Morgenlicht allmählich durch

den Wald bricht. Gegen die Sonne kann ich nichts aus-

richten. Ich kann nur hilflos zusehen, wie sie mich in

einen Tag hineinzieht, vor dem mir seit Monaten graut.

Gegen Mittag werden sie alle in mein neues Haus im

Dorf der Sieger einfallen. Reporter und Kamerateams aus

dem Kapitol werden nach Disktrikt 12 kommen und auch

Effie Trinket, meine alte Betreuerin, wird da sein. Ich über-

lege, ob Effie wohl immer noch die alberne rosa Perücke

trägt oder ob sie extra für die Tour der Sieger eine andere

künstliche Farbe zur Schau trägt. Und noch mehr Men-

schen werden auf mich warten. Eine Gruppe von Dienern,

13

die mich während der langen Zugfahrt rundum versorgen.

Ein Vorbereitungsteam, das mich für die öffentlichen Auf-

tritte zurechtmacht. Und mein Stylist und Freund Cinna,

der die hinreißenden Kostüme entworfen hat, dank deren

das Publikum bei den Hungerspielen überhaupt erst auf

mich aufmerksam geworden ist.

Ginge es nach mir, würde ich versuchen, die Hunger-

spiele aus meiner Erinnerung zu streichen. Nie mehr davon

sprechen. So tun, als wären sie nur ein schlimmer Traum

gewesen. Doch die Tour der Sieger macht das unmöglich.

Das Kapitol hat sie, strategisch günstig, fast genau zwi-

schen den jährlichen Spielen eingeplant, damit das Grauen

frisch und lebendig bleibt. Nicht nur, dass sie die Bewoh-

ner der Distrikte dazu zwingen, sich jedes Jahr wieder an

den eisernen Griff des Kapitols zu erinnern – wir müssen

ihn auch noch feiern. Und in diesem Jahr bin ich einer der

Stars der Show. Ich werde von einem Distrikt zum ande-

ren reisen müssen, vor der jubelnden Menge stehen, die

mich insgeheim verabscheut, ich werde den Familien ins

Gesicht sehen müssen, deren Kinder ich getötet habe …

Die Sonne steigt beharrlich weiter, also zwinge ich

mich aufzustehen. Meine Gelenke rebellieren, und mein

linkes Bein war so lange eingeschlafen, dass ich einige Mi-

nuten auf und ab gehen muss, bis ich wieder Gefühl darin

14

habe. Ich war drei Stunden im Wald, aber da ich nicht

ernsthaft versucht habe, etwas zu jagen, kann ich keinen

Erfolg vorweisen. Für meine Mutter und meine kleine

Schwester Prim ist das auch nicht mehr nötig. Sie können

es sich jetzt leisten, Fleisch beim Metzger in der Stadt zu

kaufen, auch wenn es keinem von uns besser schmeckt als

frisches Wild. Doch mein bester Freund Gale Hawthorne

und seine Familie sind auf frische Beute angewiesen und

ich kann sie nicht im Stich lassen. Ich mache mich auf den

Weg, eineinhalb Stunden dauert es, unsere Fallen abzulau-

fen. Als wir noch zur Schule gingen, hatten wir nachmit-

tags Zeit, gemeinsam die Fallen abzulaufen, zu jagen und

zu sammeln, und waren immer noch rechtzeitig zum Tau-

schen auf dem Markt. Aber jetzt, da Gale im Kohleberg-

werk arbeitet und ich den ganzen Tag nichts zu tun habe,

habe ich diese Aufgabe übernommen.

In diesem Augenblick hat Gale schon beim Bergwerk

gestempelt, ist mit dem Förderkorb in schwindelerregende

Tiefen gefahren und schlägt die Kohle aus der Erde. Ich

weiß, wie es dort unten zugeht. Jedes Jahr in der Schu-

le mussten wir mit der Klasse die Bergwerke besichtigen,

das war Teil des Unterrichts. Als ich noch klein war, war

es nur unangenehm. Die klaustrophobischen Tunnel,

die schlechte Luft, die erstickende Dunkelheit von allen

15

Seiten. Doch nachdem mein Vater und einige andere

Bergarbeiter bei einer Explosion ums Leben gekommen

waren, konnte ich mich kaum noch überwinden, den För-

derkorb zu betreten. Der jährliche Ausflug wurde für mich

zum Horrortrip. Zweimal wurde mir vorher so übel, dass

meine Mutter mich zu Hause behielt, weil sie dachte, ich

hätte die Grippe.

Ich denke an Gale, der nur im Wald richtig lebendig ist,

im Wald mit der frischen Luft, der Sonne und dem sau-

beren Wasser. Ich weiß nicht, wie er das aushält. Oder …

doch, ich weiß es. Er hält es aus, weil er nur so für seine

Mutter und seine beiden jüngeren Brüder und die Schwes-

ter sorgen kann. Und hier sitze ich mit einem Haufen Geld,

mehr als genug für unsere beiden Familien, und er weigert

sich, auch nur das kleinste bisschen anzunehmen. Selbst das

Fleisch von mir zu nehmen, kostet ihn Überwindung, ob-

wohl er ganz bestimmt für meine Mutter und Prim gesorgt

hätte, wenn ich bei den Spielen getötet worden wäre. Ich

sage ihm, dass er mir damit einen Gefal en tut und dass

es mich verrückt machen würde, den ganzen Tag herum-

zusitzen. Trotzdem bringe ich das Fleisch nie vorbei, wenn

er zu Hause ist. Was kein Problem ist, da er täglich zwölf

Stunden arbeitet.

Ich bekomme Gale jetzt nur noch sonntags zu Gesicht,

16

wenn wir uns im Wald treffen, um gemeinsam zu jagen.

Das ist immer noch der beste Tag der Woche, aber nicht

mehr so wie früher, als wir uns alles erzählen konnten.

Selbst das haben die Spiele kaputt gemacht. Ich hoffe im-

mer noch, dass wir eines Tages wieder so ungezwungen

zusammen sein können, doch im Grunde weiß ich, dass

das nicht geht. Es gibt kein Zurück.

Die Fallen bringen gute Beute – acht Kaninchen, zwei

Eichhörnchen und einen Biber, der in ein Drahtgeflecht

geschwommen ist, das Gale erfunden hat. Im Fallenstel-

len ist er einfach genial. Er befestigt sie an heruntergebo-

genen jungen Bäumen, sodass Raubtiere nicht an die Beu-

te herankommen, er tarnt feine Auslösemechanismen mit

schweren Ästen und webt undurchdringliche Reusen zum

Fangen von Fischen. Während ich durch den Wald gehe

und jede Falle sorgfältig wieder aufstelle, weiß ich, dass

mein Blick für die Balance nie an seinen heranreichen

wird, an seinen Instinkt dafür, wo das Beutetier den Weg

kreuzt. Das ist mehr als Erfahrung. Er ist ein Naturtalent.

So wie ich noch bei fast völliger Dunkelheit auf ein Tier

zielen und es mit einem einzigen Pfeil treffen kann.

Als ich wieder an dem Maschendrahtzaun bin, der Dist-

rikt 12 umgibt, steht die Sonne schon recht hoch am Him-

mel. Wie immer lausche ich kurz, doch kein verräterisches

17

Summen von elektrischem Strom ist zu hören. Eigentlich

hört man es fast nie, obwohl der Zaun rund um die Uhr

unter Strom stehen müsste. Ich zwänge mich durch die

Lücke unter dem Zaun und komme auf der Weide heraus,

nur einen Steinwurf von zu Hause entfernt. Meinem alten

Zuhause. Wir dürfen es behalten, weil es offiziell für mei-

ne Mutter und meine Schwester bestimmt ist. Wenn ich

jetzt tot umfallen würde, müssten sie dorthin zurückkeh-

ren. Doch zurzeit sind sie beide glücklich im neuen Haus

im Dorf der Sieger untergebracht, und ich bin die Einzige,

die das gedrungene Häuschen benutzt, in dem ich aufge-

wachsen bin. Für mich ist es mein eigentliches Zuhause.

Jetzt gehe ich dorthin, um mich umzuziehen. Tausche

die alte Lederjacke meines Vaters gegen einen feinen Woll-

mantel, der mir an den Schultern immer zu eng vorkommt.

Die weichen, ausgetretenen Jagdstiefel gegen ein Paar teu-

rer, maschinell gefertigter Schuhe, die meine Mutter für

jemanden in meiner Stellung angemessener findet. Pfeil

und Bogen habe ich in einem hohlen Baumstamm im

Wald verstaut. Obwohl die Zeit drängt, setze ich mich für

ein paar Minuten in die Küche. Sie wirkt verlassen ohne

Feuer im Herd und ohne Tischtuch. Ich trauere meinem

alten Leben nach. Wir kamen kaum über die Runden,

aber ich wusste, wohin ich gehörte, ich wusste, wo mein

18

Platz in dem festen Gefüge unseres Lebens war. Ich würde

gern dorthin zurückkehren, im Nachhinein kommt es mir

so sicher vor im Vergleich zu jetzt, da ich so reich bin und

so verhasst bei den Machthabern im Kapitol.

Ein Maunzen an der Hintertür lässt mich aufhorchen.

Ich mache auf, und da steht Butterblume, Prims räudiger

alter Kater. Ihm gefäl t das neue Haus so wenig wie mir,

und wenn meine Schwester in der Schule ist, verzieht er sich

immer. Wir konnten uns nie besonders gut leiden, doch die

Abneigung gegen das neue Haus verbindet uns. Ich lasse

ihn herein, gebe ihm ein Stück Biberfett und kraule ihn so-

gar ein bisschen zwischen den Ohren. »Du bist hässlich, das

weißt du, oder?«, sage ich. Butterblume stupst gegen meine

Hand, er wil weiter gestreichelt werden, aber wir müssen

los. »Na komm.« Ich hebe ihn mit einer Hand hoch, greife

mit der anderen meine Jagdtasche und nehme beide mit hi-

naus auf die Straße. Der Kater befreit sich mit einem Satz

und verschwindet unter einem Busch.

Die Schuhe drücken an den Zehen, während ich über

den Ascheweg gehe. Ich nehme die Abkürzung durch klei-

ne Gassen und Hintergärten und bin im Nu bei Gales

Haus. Seine Mutter Hazelle steht am Waschbecken in der

Küche und sieht mich durchs Fenster. Sie trocknet sich die

Hände an der Schürze und kommt an die Tür.

19

Ich kann Hazelle gut leiden. Habe Hochachtung vor

ihr. Bei der Explosion, die meinen Vater das Leben kos-

tete, starb auch ihr Mann, und sie blieb mit drei Jun-

gen zurück und einem Baby im Bauch, das jeden Tag zur

Welt kommen konnte. Keine Woche nach der Geburt

zog sie schon durch die Straßen und suchte Arbeit. Der

Bergbau kam nicht infrage, schließlich musste sie für das

Baby sorgen, doch es gelang ihr, Arbeit als Wäscherin für

einige Kaufleute aus der Stadt zu bekommen. Im Alter

von vierzehn wurde Gale, ihr ältester Sohn, der Haupter-

nährer der Familie. Er hatte sich bereits für Tesserasteine

eintragen lassen, das bescherte ihnen eine bescheidene

Ration an Getreide und Öl im Tausch dafür, dass sein

Name mehrfach in die Lostrommel für die Ziehung

der Tribute wanderte. Hinzu kam, dass er auch damals

schon ein geschickter Fallensteller war. Aber das allein

hätte nicht ausgereicht, um eine fünfköpfige Familie zu

ernähren, und so schrubbte Hazelle sich die Finger auf

dem Waschbrett wund bis auf die Knochen. Im Winter

waren ihre Finger immer so rot und rissig, dass sie beim

geringsten Anlass anfingen zu bluten. Das wäre immer

noch so, hätte meine Mutter nicht eine spezielle Salbe

dagegen entwickelt. Doch Hazelle und Gale sind ent-

schlossen, den anderen Kindern, dem zwölfjährigen Rory,

20

dem zehnjährigen Vick und der sechsjährigen Posy, die

Tesserasteine zu ersparen.

Hazelle lächelt, als sie die Beute sieht. Sie packt den Bi-

ber am Schwanz und wiegt ihn in der Hand. »Das gibt

einen schönen Eintopf.« Anders als Gale hat sie kein Prob-

lem mit unserem Jagdabkommen.

»Hat auch einen schönen Pelz«, sage ich. Es ist tröst-

lich, hier bei Hazelle zu sein. Über die Vorzüge der Beute

zu sprechen wie eh und je. Sie schenkt mir einen Becher

Kräutertee ein und ich lege dankbar meine eiskalten Hän-

de darum. »Weißt du, als ich von der Jagd kam, dachte

ich mir, ich könnte doch Rory ab und zu mal mitnehmen.

Nach der Schule. Könnte ihm beibringen, wie man mit

Pfeil und Bogen umgeht.«

Hazelle nickt. »Das wär gut. Gale würde ja gern, aber

er hat nur die Sonntage, und ich glaub, die hält er sich

lieber für dich frei.«

Ich kann nichts dagegen tun, dass meine Wangen flam-

mend rot werden. Das ist natürlich albern. Kaum jemand

kennt mich besser als Hazelle. Sie weiß, wie ich mit Gale

verbunden bin. Bestimmt haben viele Leute geglaubt, wir

würden später einmal heiraten, auch wenn ich nie daran

gedacht habe. Doch das war vor den Spielen. Bevor mein

Mittribut Peeta Mellark verkündet hat, er sei unsterblich

21

in mich verliebt. Unsere Liebesgeschichte wurde in der

Arena zu unserer wichtigsten Überlebensstrategie.

Allerdings war es für Peeta nicht bloß eine Strategie.

Was es für mich war, weiß ich nicht so genau. Aber dass es

für Gale eine einzige Qual war, das weiß ich inzwischen.

Meine Brust schnürt sich zusammen, als ich daran denke,

dass Peeta und ich auf der Tour der Sieger wieder als Lie-

bespaar auftreten müssen.

Ich stürze den Tee hinunter, obwohl er zu heiß ist, und

schiebe schnell den Stuhl zurück. »Ich muss jetzt los. Muss

mich für die Kameras herrichten.«

Hazelle umarmt mich. »Genieß das Essen.«

»Ganz bestimmt«, sage ich.

Als Nächstes mache ich auf dem Hob halt, wo ich frü-

her den meisten Handel getrieben habe. Vor langer Zeit

wurde im Hob Kohle gelagert, später dann wurde er zum

Treffpunkt für zwielichtige Geschäfte, bis schließlich ein

richtiger Schwarzmarkt entstand. Er zieht kriminelle Ele-

mente an und deshalb gehöre ich wohl auch dorthin. Wer

in den Wäldern um Distrikt 12 herum jagt, bricht min-

destens ein Dutzend Gesetze und riskiert die Todesstrafe.

Auch wenn sie es nie erwähnen, verdanke ich den

Leuten vom Schwarzmarkt eine Menge. Gale hat mir er-

zählt, dass Greasy Sae, die alte Frau, die Suppe verkauft,

22

während der Spiele eine Sammlung für Peeta und mich ins

Leben gerufen hat. Sie sollte eigentlich auf den Schwarz-

markt beschränkt sein, doch viele Leute hörten davon und

steuerten etwas bei. Ich weiß nicht genau, wie viel es war,

und die Preise für die Sponsorengeschenke in der Arena

waren unglaublich hoch. Doch soweit ich weiß, hat es mir

das Leben gerettet.

Es ist immer noch merkwürdig, den Eingang mit einer

leeren Jagdtasche zu betreten, ohne etwas zum Tauschen,

und stattdessen den schweren Geldbeutel an der Hüfte

zu spüren. Ich versuche, so viele Stände wie möglich zu

besuchen und meine Einkäufe gleichmäßig zu verteilen:

Kaffee, Brötchen, Eier, Garn und Öl. Schließlich kommt

mir noch die Idee, drei Flaschen klaren Schnaps bei einer

einarmigen Frau namens Ripper zu kaufen. Sie war Opfer

eines Bergwerksunfalls und clever genug, sich trotzdem

durchzuschlagen.

Der Schnaps ist nicht für meine Familie bestimmt, son-

dern für Haymitch, der bei den Spielen Peetas und mein

Mentor war. Haymitch ist mürrisch, grob und meistens be-

trunken. Aber er hat ganze Arbeit geleistet – mehr als das,

denn zum ersten Mal in der Geschichte der Spiele durften

zwei Tribute gewinnen. Also ganz gleich, wie Haymitch

ist, ich habe auch ihm viel zu verdanken. Und zwar für

23

den Rest meines Lebens. Ich besorge den Schnaps, weil er

vor ein paar Wochen mal keinen mehr hatte und es auch

keinen zu kaufen gab, woraufhin er Entzugserscheinun-

gen bekam. Er zitterte und schrie irgendwelche schreck-

lichen Erscheinungen an, die nur er sehen konnte. Prim

erschrak zu Tode, und mir machte es, ehrlich gesagt, auch

keinen Spaß, ihn so zu sehen. Seitdem horte ich das Zeug

sozusagen, für den Fall, dass es mal wieder einen Engpass

geben sollte.

Cray, der Oberste Friedenswächter, runzelt die Stirn,

als er mich mit den Flaschen sieht. Er ist ein älterer Mann

mit ein paar silbernen Haarsträhnen, die er schräg über

den knallroten Kopf gekämmt hat. »Das Zeug ist zu stark

für dich, Mädchen.« Er muss es ja wissen. Abgesehen von

Haymitch trinkt Cray mehr als alle, die ich kenne.

»Ach, meine Mutter braucht es für ihre Medizin«, sage

ich leichthin.

»Tja, damit kann man alles abtöten«, sagt er und knallt

eine Münze für eine Flasche auf den Tresen.

Als ich zu Greasy Saes Stand komme, hieve ich mich

auf den Tresen und bestelle etwas Suppe, die nach einer

Mischung aus Flaschenkürbis und Bohnen aussieht. Wäh-

rend ich esse, kommt ein Friedenswächter namens Darius

und bestellt auch eine Portion. Von den Gesetzeshütern ist

24

er mir noch der liebste. Er ist nicht so ein Wichtigtuer und

meistens zu einem Spaß aufgelegt. Er dürfte in den Zwan-

zigern sein, sieht jedoch kaum älter aus als ich. Irgendet-

was an seinem Lächeln und seinen roten Haaren, die in

alle Richtungen abstehen, lässt ihn jungenhaft wirken.

»Müsstest du nicht schon im Zug sitzen?«, fragt er.

»Ich werde um zwölf abgeholt«, sage ich.

»Müsstest du nicht besser aussehen?«, fragt er flüsternd,

aber so, dass es jeder hören kann. Obwohl ich nicht in

der Stimmung bin, muss ich über seine Neckerei lächeln.

»Vielleicht eine Schleife im Haar oder so?« Er zieht kurz an

meinem Zopf und ich schiebe seine Hand weg.

»Keine Sorge. Wenn sie mit mir fertig sind, wirst du

mich nicht wiedererkennen«, sage ich.

»Gut«, sagt er. »Zeig zur Abwechslung mal ein bisschen

Stolz auf deinen Distrikt, Miss Everdeen. Hm?« Er schaut

Greasy Sae im Spaß missbilligend an und schüttelt den

Kopf, dann geht er zu seinen Freunden.

»Die Suppenschale krieg ich aber wieder!«, ruft Greasy

Sae ihm nach, aber sie lacht dabei, deshalb klingt es nicht

besonders streng. »Kommt Gale dich verabschieden?«,

fragt sie mich.

»Nein, er stand nicht auf der Liste«, sage ich. »Aber ich

hab ihn Sonntag gesehen.«

25

»Ach, ich hätte gedacht, dass er auf der Liste steht. Wo

er doch dein Cousin ist«, sagt sie ironisch.

Das ist ein weiterer Teil der Lügengeschichte, die sie

sich im Kapitol ausgedacht haben. Als Peeta und ich bei

den Hungerspielen unter die letzten acht kamen, wurden

Reporter losgeschickt, die persönliche Geschichten über

uns bringen sol ten. Als sie nach meinen Freunden fragten,

haben al e auf Gale verwiesen. Aber das konnten sie nicht

schreiben, denn in der Arena spielte ich ja die Liebesge-

schichte, und da konnte ich nicht Gale als besten Freund

haben. Er sah zu gut aus, zu männlich, und er war kein

bisschen bereit, für die Kameras zu lächeln und den netten

Jungen von nebenan zu spielen. Und wir sehen uns tatsäch-

lich ganz schön ähnlich. Wir haben das typische Aussehen

des Saums. Dunkle glatte Haare, olivfarbene Haut. Also

hat irgendein Schlaukopf ihn zu meinem Cousin ernannt.

Ich wusste nichts davon, bis wir wieder zu Hause waren, auf

dem Bahnsteig, und meine Mutter sagte: »Deine Cousins

können es kaum erwarten, dich wiederzusehen!« Da drehte

ich mich um und sah Gale und Hazel e und die Kinder –

was blieb mir anderes übrig, als mitzuspielen?

Greasy Sae weiß, dass wir nicht verwandt sind, aber

selbst manche Leute, die uns schon jahrelang kennen,

scheinen es vergessen zu haben.

26

»Ich kann es kaum erwarten, es hinter mir zu haben«,

flüstere ich.

»Ich weiß«, sagt Greasy Sae. »Aber du musst da durch,

um es hinter dir zu haben. Also sieh zu, dass du nicht zu

spät kommst.«

Als ich mich auf den Weg zum Dorf der Sieger mache,

fängt es ein wenig an zu schneien. Das Dorf liegt nur ei-

nen knappen Kilometer von dem Platz im Stadtzentrum

entfernt, aber es scheint wie eine völlig andere Welt.

Es ist eine eigene kleine Gemeinde, die um eine schöne

Grünfläche herum errichtet wurde, dazwischen blühende

Sträucher. Zwölf Häuser, jeweils so groß, dass zehn von

der Sorte hineinpassen würden, in der ich aufgewachsen

bin. Neun davon stehen leer, wie immer schon. Die drei,

die bewohnt sind, gehören Haymitch, Peeta und mir.

Die Häuser, in denen meine Familie und Peeta leben,

haben eine warme, lebendige Ausstrahlung. Licht hinter

den Fenstern, Rauch aus dem Schornstein, leuchtende

Maisbüschel, mit denen der Eingang zum bevorstehenden

Erntefest geschmückt ist. Haymitchs Haus dagegen wirkt,

obwohl der Hausmeister sich um alles kümmert, trostlos

und verwahrlost. Vor der Haustür mache ich mich auf den

Dreck gefasst, der mich drinnen erwartet.

Unwillkürlich rümpfe ich die Nase. Haymitch weigert

27

sich, jemanden zum Saubermachen hineinzulassen, und

er selbst putzt nicht gerade gründlich. Im Lauf der Jahre

haben sich die Gerüche von Schnaps und Erbrochenem,

gekochtem Kohl und angebranntem Fleisch, ungewa-

schenen Kleidern und Mäusedreck zu einem Gestank

vermischt, der mir die Tränen in die Augen treibt. Ich

bahne mir einen Weg durch weggeworfene Verpackun-

gen, Glasscherben und Knochen bis zu der Stelle, wo

Haymitch normalerweise zu finden ist. Er sitzt am Kü-

chentisch, die Arme über die Holzplatte ausgebreitet, das

Gesicht in einer Schnapspfütze, und schnarcht, was das

Zeug hält.

Ich rüttele ihn an der Schulter. »Aufstehen!«, sage ich

laut, denn inzwischen weiß ich, dass man ihn auf die sanf-

te Tour nicht wach bekommt. Für einen Moment setzt

sein Schnarchen aus, wie ein kurzes Zögern, dann geht es

wieder los. Ich rüttele ihn fester. »Aufstehen, Haymitch!

Heute beginnt die Tour der Sieger!« Mit Gewalt öffne ich

das Fenster und sauge die frische Luft tief ein. Dann stap-

fe ich durch den Müll auf dem Boden, fördere eine Kaf-

feekanne aus Blech zutage und fülle sie am Waschbecken

mit Wasser. Der Ofen ist noch nicht ganz aus, und ich

schaffe es, den wenigen glühenden Kohlen eine Flamme

zu entlocken. Ich schütte Kaffeepulver in die Kanne, so

28

viel, dass es auf jeden Fall ein gutes, starkes Gebräu ergibt,

und stelle sie zum Kochen auf den Ofen.

Haymitch ist immer noch weggetreten. Da alles ande-

re nichts genützt hat, fülle ich eine Schale mit eiskaltem

Wasser, kippe sie ihm über den Kopf und bringe mich

in Sicherheit. Er stößt einen kehligen, animalischen Laut

aus. Er springt auf, wobei der Stuhl drei Meter nach hin-

ten fliegt, und schwingt ein Messer. Ich hatte vergessen,

dass er immer mit dem Messer in der Hand schläft. Ich

hätte es ihm aus der Hand nehmen sollen, aber ich hatte

zu vieles zu bedenken. Er flucht wie ein Kesselflicker und

schlägt mehrmals um sich, ehe er zu sich kommt. Mit dem

Hemdsärmel wischt er sich über das Gesicht und dreht

sich dann zu mir um. Ich hocke auf dem Fenstersims, für

den Fall, dass ich schnell Reißaus nehmen muss.

»Was soll das?«, fährt er mich an.

»Du hast gesagt, ich soll dich wecken, eine Stunde be-

vor die Kameras kommen«, erkläre ich. »Was?«, sagt er. »Es

war deine Idee«, sage ich.

Jetzt scheint er sich zu erinnern. »Wieso bin ich

klatschnass?«

»Ich hab dich nicht wach gekriegt«, sage ich. »Hey,

wenn du verhätschelt werden willst, musst du Peeta

fragen.«

29

»Was soll er mich fragen?« Beim bloßen Klang seiner

Stimme bekomme ich im Bauch einen Knoten aus lauter

unangenehmen Gefühlen: schlechtes Gewissen, Trauer,

Angst. Und Sehnsucht. Ich kann ruhig zugeben, dass die

auch hineinspielt. Aber gegen die anderen Gefühle hat sie

keine Chance.

Ich schaue Peeta an, während er zum Tisch kommt.

Die Sonnenstrahlen fangen sich im glitzernden Schnee in

seinem blonden Haar. Er sieht stark und gesund aus, so

ganz anders als der kranke, halb verhungerte Junge, den

ich aus der Arena kenne, und sein Hinken fällt kaum

noch auf. Er legt ein frisch gebackenes Brot auf den Tisch

und hält Haymitch die Hand hin.

»Ob du mich wecken kannst, ohne dass ich mir eine

Lungenentzündung hole«, sagt Haymitch und gibt Pee-

ta das Messer. Er zieht sein dreckiges Hemd aus, sodass

ein nicht minder dreckiges Unterhemd zum Vorschein

kommt, und reibt sich mit einem trockenen Zipfel ab.

Peeta lächelt und spült Haymitchs Messer mit klarem

Schnaps aus einer Flasche ab, die auf dem Boden steht.

Er wischt das Messer am Hemd sauber und schneidet

das Brot in Scheiben. Peeta versorgt uns alle mit frischen

Backwaren. Ich jage. Er backt. Haymitch trinkt. Jeder von

uns beschäftigt sich auf seine Weise, um die Gedanken an

30

unsere gemeinsame Zeit als Mitstreiter in den Hungerspie-

len fernzuhalten. Erst als er Haymitch die Brotkante ge-

reicht hat, sieht Peeta mich zum ersten Mal an. »Möchtest

du auch ein Stück?«

»Nein, ich hab auf dem Hob gegessen«, sage ich. »Aber

vielen Dank.« Meine Stimme klingt fremd, so förmlich.

Wie immer, wenn ich mit Peeta spreche, seit die Kameras

unsere glückliche Heimkehr gefilmt haben und wir in un-

ser richtiges Leben zurückgekehrt sind.

»Keine Ursache«, erwidert er steif.

Haymitch wirft sein Hemd mitten in das Durcheinan-

der. »Brrr! Ihr beide müsst euch aber noch ordentlich auf-

wärmen, bevor die Show losgeht.«

Da hat er natürlich recht. Das Publikum erwartet die

beiden Turteltäubchen, die die Hungerspiele gewonnen

haben. Nicht zwei Menschen, die einander kaum in die

Augen sehen können. Aber ich sage nur: »Geh dich mal

waschen, Haymitch.« Dann schwinge ich mich zum Fens-

ter hinaus, springe nach unten und gehe über die Wiese

nach Hause.

Der Schnee bleibt jetzt liegen und meine Füße hin-

terlassen eine Spur. Vor der Haustür befreie ich meine

Schuhe von dem nassen Zeug. Meine Mutter hat Tag und

Nacht geschuftet, damit alles schön ist für die Kameras,

31

da will ich ihren glänzenden Fußboden nicht gleich wie-

der dreckig machen. Ich bin kaum im Haus, da kommt sie

schon auf mich zu und fasst mich am Arm, als wollte sie

mich aufhalten.

»Keine Sorge, ich ziehe sie hier aus«, sage ich und lasse

die Schuhe auf der Fußmatte stehen.

Meine Mutter lacht ein eigenartiges, heiseres Lachen

und nimmt mir die prall gefüllte Jagdtasche von der

Schulter. »Es ist ja nur Schnee. Hast du einen schönen

Spaziergang gemacht?«

»Spaziergang?« Sie weiß, dass ich die halbe Nacht im

Wald verbracht habe. Da sehe ich den Mann, der hinter

ihr in der Küchentür steht. Ein einziger Blick auf seinen

maßgeschneiderten Anzug und sein chirurgisch perfektio-

niertes Gesicht verrät mir, dass er aus dem Kapitol kommt.

Irgendetwas stimmt nicht. »Das war eher ein Schlittern.

Es wird jetzt richtig glatt draußen.«

»Du hast Besuch«, sagt meine Mutter. Ihr Gesicht ist

zu blass, und in ihrer Stimme höre ich die Angst, die sie

zu verbergen sucht.

»Ich dachte, wir erwarten sie erst gegen Mittag.« Ich

tue so, als ob ich nichts bemerke. »Ist Cinna schon da, um

mir beim Umziehen zu helfen?«

»Nein, Katniss, es ist …«, setzt meine Mutter an.

32

»Bitte hier entlang, Miss Everdeen«, sagt der Mann. Er

zeigt in Richtung Flur. Es ist merkwürdig, durch das ei-

gene Haus geleitet zu werden, aber ich hüte mich, etwas

dazu zu sagen.

Im Gehen lächele ich meine Mutter über die Schulter

hinweg zuversichtlich an. »Bestimmt noch ein paar An-

weisungen für die Tour der Sieger.« Sie haben mir schon

alle möglichen Informationen über die Reiseroute und die

Etikette in den unterschiedlichen Distrikten zukommen

lassen. Doch als ich auf die Tür zum Arbeitszimmer zu-

gehe, eine Tür, die ich bis zu diesem Moment noch nie

geschlossen gesehen habe, fangen meine Gedanken an zu

rasen. Wer ist da drin? Was wol en sie von mir? Warum ist

meine Mutter so blass?

»Gehen Sie nur hinein«, sagt der Mann vom Kapitol,

der mir durch den Flur gefolgt ist.

Ich drehe den Messingknauf herum und trete ein. Mei-

ne Nase nimmt Rosen wahr und gleichzeitig Blut. Ein

kleiner weißhaariger Mann, der mir irgendwie bekannt

vorkommt, steht mit dem Rücken zu mir und liest in ei-

nem Buch. Er hebt einen Finger, als wollte er sagen: Einen

Moment noch. Dann dreht er sich um und mein Herz

setzt einen Schlag aus.

Ich schaue in die Schlangenaugen von Präsident Snow.

33

2 Für mich gehört Präsident Snow vor Mar-

morsäulen und riesige Flaggen. Es ist verstö-

rend, ihn hier im Zimmer inmitten al täglicher Dinge zu sehen.

Als würde man den Deckel von einem Topf nehmen und da-

rin statt Suppe eine Viper mit aufgerissenem Maul vorfinden.

Was kann er hier wol en? Meine Gedanken rasen zurück

zu den Eröffnungstagen vergangener Siegertouren. Ich erin-

nere mich daran, die siegreichen Tribute zusammen mit ih-

ren Mentoren und Stylisten gesehen zu haben. Auch einige

hohe Repräsentanten der Regierung tauchten gelegentlich

auf. Doch Präsident Snow habe ich noch nie gesehen. Er ist

bei Feierlichkeiten im Kapitol anwesend. Und das war’s.

Wenn er die ganze Reise von seiner Stadt hierher ge-

macht hat, kann das nur eins bedeuten. Ich stecke in

ernsten Schwierigkeiten. Und mit mir auch meine Fami-

lie. Es schaudert mich bei dem Gedanken, wie nah meine

Mutter und meine Schwester diesem Mann sind, der mich

verabscheut. Der mich immer verabscheuen wird. Denn

ich habe ihn bei seinen sadistischen Hungerspielen aus-

getrickst, habe das Kapitol lächerlich gemacht und damit

seine Macht untergraben.

34

Dabei habe ich nichts getan, als Peeta und mir selbst

das Leben zu retten. Dass das gleichzeitig ein rebellischer

Akt war, war reiner Zufall. Doch wenn das Kapitol ver-

fügt, dass nur ein Tribut gewinnen kann, und jemand so

dreist ist, diese Regel infrage zu stellen, ist das wohl an

sich schon eine Rebellion. Ich konnte mich nur verteidi-

gen, indem ich so tat, als hätte meine leidenschaftliche

Liebe zu Peeta mir den Verstand geraubt. Deshalb durf-

ten wir beide überleben. Und zu Siegern gekürt werden.

Durften nach Hause zurückkehren und feiern und in die

Kameras winken und wurden in Ruhe gelassen. Bis jetzt.

Vielleicht ist es das neue Haus oder der Schreck, ihn

zu sehen, oder dass wir beide wissen, er könnte mich von

jetzt auf gleich töten lassen; jedenfalls komme ich mir so

vor, als wäre ich der Eindringling. Als wäre das hier sein

Zuhause und ich der ungebetene Gast. Deshalb begrüße

ich ihn auch nicht und biete ihm keinen Platz an. Ich sage

kein Wort. Im Grunde behandele ich ihn so, als wäre er

wirklich eine Schlange, eine Giftschlange. Reglos stehe ich

da, den Blick auf ihn geheftet, und schmiede Fluchtpläne.

»Ich glaube, wir können die ganze Situation sehr ver-

einfachen, wenn wir uns darauf einigen, einander nicht zu

belügen«, sagt er. »Was denkst du?«

Ich denke, dass meine Zunge festgefroren ist und dass

35

ich unmöglich sprechen kann, aber ich überrasche mich

selbst und antworte mit fester Stimme: »Ja, ich glaube, da-

mit würden wir Zeit sparen.«

Präsident Snow lächelt und zum ersten Mal fallen mir

seine Lippen auf. Ich hatte Schlangenlippen erwartet, also

gar keine. Aber seine Lippen sind außergewöhnlich voll,

die Haut spannt. Ich frage mich, ob er sich den Mund

hat operieren lassen, damit er attraktiver aussieht. Wenn ja,

war es Zeitverschwendung, denn er ist nicht die Spur at-

traktiv. »Meine Berater hatten Sorge, du könntest Schwie-

rigkeiten machen, aber du hast nicht vor, Schwierigkeiten

zu machen, oder?«, fragt er.

»Nein«, sage ich.

»Das habe ich ihnen auch gesagt. Ich habe gesagt, ein

Mädchen, das so viel auf sich nimmt, um sein Leben zu

retten, wird kein Interesse daran haben, es leichtfertig

wegzuwerfen. Und sie wird auch an ihre Familie denken.

An die Mutter, die Schwester und all die … Cousins.« An

der Art, wie er das Wort »Cousins« dehnt, merke ich, er

weiß, dass Gale und ich nicht richtig verwandt sind.

Jetzt liegen die Tatsachen also auf dem Tisch. Vielleicht

ist es besser so. Mit unbestimmten Drohungen komme ich

nicht gut zurecht. Ich will lieber wissen, woran ich bin.

»Setzen wir uns doch.« Präsident Snow setzt sich an den

36

großen Schreibtisch aus glänzendem Holz, an dem Prim

ihre Hausaufgaben macht und meine Mutter die Haus-

haltsplanung. Ebenso wie er nicht einfach in unser Haus

kommen dürfte, hat er auch kein Recht, diesen Platz ein-

zunehmen. Und doch hat er jedes Recht. Ich setze mich

vor den Tisch auf einen der geschnitzten Stühle mit hoher

Lehne. Er ist für jemand Größeren als mich gemacht, ich

berühre den Boden nur mit den Zehen.

»Ich habe ein Problem, Katniss«, sagt Präsident Snow.

»Ein Problem, das in dem Moment auftauchte, als du in

der Arena die giftigen Beeren hervorgeholt hast.«

Er meint den Moment, in dem ich mir dachte, dass die

Spielmacher, vor die Wahl gestellt, Peeta und mir beim

Selbstmord zuzusehen – womit es keinen Sieger gegeben

hätte – oder uns beide am Leben zu lassen, sich für die

zweite Möglichkeit entscheiden würden.

»Wenn Seneca Crane, der Oberste Spielmacher, ein we-

nig Grips gehabt hätte, hätte er dich auf der Stelle in die

Luft gejagt. Doch er hatte leider eine sentimentale Ader.

Deshalb bist du hier. Kannst du dir denken, wo er ist?«,

fragt er.

Ich nicke, denn so, wie er es sagt, ist klar, dass Seneca

Crane hingerichtet wurde. Jetzt, da nur der Schreibtisch

uns trennt, ist der Geruch von Rosen und Blut noch

37

stärker. Präsident Snow trägt eine Rose am Revers, die

immerhin auf die Quelle des Blumendufts hinweist, aller-

dings muss sie genmanipuliert sein, denn keine echte Rose

riecht so. Aber was das Blut angeht … keine Ahnung.

»Danach konnten wir nichts tun, als dich dein kleines

Theater zu Ende spielen zu lassen. Und du hast dich wirk-

lich recht gut gemacht als liebestolles Schulmädchen. Die

Leute im Kapitol waren ziemlich überzeugt. Leider sind in

den Distrikten nicht alle auf dein Schauspiel hereingefal-

len«, sagt er.

Für einen kurzen Moment muss sich die Verwirrung in

meinem Gesicht gespiegelt haben, denn er geht darauf ein.

»Das kannst du natürlich nicht wissen. Du hast keinen

Zugang zu Informationen über die Stimmung in ande-

ren Distrikten. Doch in einigen wurde dein kleiner Bee-

rentrick als Herausforderung gedeutet, nicht als Akt der

Liebe. Und wenn ausgerechnet ein Mädchen aus Distrikt

12 das Kapitol herausfordern kann und so einfach davon-

kommt, was sollte andere dann davon abhalten, dasselbe

zu tun?«, sagt er. »Was sollte zum Beispiel einen Aufstand

verhindern?«

Es dauert einen Augenblick, bis ich den letzten Satz

begreife.

»Es hat Aufstände gegeben?«, frage ich. Die Vorstellung

38

erschreckt mich, gleichzeitig spüre ich so etwas wie freudi-

ge Erregung.

»Noch nicht. Aber wenn es so weitergeht, wird es dazu

kommen. Und Aufstände führen, wie man weiß, zur Re-

volution.« Präsident Snow reibt eine Stelle über der linken

Augenbraue, genau dort, wo ich auch immer Kopfschmer-

zen bekomme. »Kannst du ermessen, was das bedeuten

würde? Wie viele Menschen sterben würden? Das Elend

der Überlebenden? Was für Probleme man mit dem Kapi-

tol auch haben mag – wenn es in seiner Strenge nur kurz

nachlassen würde, dann würde das gesamte System zu-

sammenbrechen, das kannst du mir glauben.«

Ich bin verblüfft, wie offen und aufrichtig das klingt.

Als hätte er vor allem das Wohlergehen der Bürger von

Panem im Auge, während ihm doch nichts ferner liegt.

Ich weiß nicht, woher ich den Mut nehme, die folgenden

Worte zu sagen, aber ich tue es. »Das System muss sehr

wacklig sein, wenn eine Handvoll Beeren es zum Einsturz

bringen kann.«

Lange Zeit ist es still und er sieht mich nur an. Dann

sagt er: »Es ist wacklig, aber nicht so, wie du denkst.«

Es klopft an der Tür und der Mann vom Kapitol

streckt den Kopf herein. »Die Mutter lässt fragen, ob Sie

Tee möchten.«

39

»Oh ja. Ich hätte gern einen Tee«, sagt der Präsident.

Die Tür geht weiter auf, und da steht meine Mutter, sie

bringt ein Tablett mit einem Teeservice aus Porzellan, das

sie bei ihrer Heirat mit in den Saum genommen hat. »Stel-

len Sie es bitte hierhin.« Er legt sein Buch auf die Ecke des

Tisches und klopft auf die Tischmitte.

Meine Mutter setzt das Tablett ab. Darauf stehen

eine Teekanne und Tassen, Sahne und Zucker und ein

Teller mit Keksen. Sie sind wunderhübsch verziert mit

pastellfarbenen Zuckerblumen. Das kann nur Peetas

Werk sein.

»Was für ein willkommener Anblick! Wissen Sie, es

ist merkwürdig, wie oft vergessen wird, dass auch Präsi-

denten essen müssen«, sagt Präsident Snow liebenswürdig.

Immerhin wirkt meine Mutter nach seinen Worten nicht

mehr ganz so nervös.

»Darf ich Ihnen sonst noch etwas bringen? Ich kann

etwas Sättigenderes kochen, wenn Sie hungrig sind«, bietet

sie an.

»Nein, besser als dies hier könnte es gar nicht sein. Vie-

len Dank«, sagt er, eine deutliche Aufforderung, uns wie-

der allein zu lassen. Meine Mutter nickt, wirft mir einen

Blick zu und geht. Präsident Snow schenkt uns beiden Tee

ein, nimmt sich Sahne und Zucker und rührt dann lange

40

in seiner Tasse. Ich spüre, dass er gesagt hat, was er zu sa-

gen hatte, und auf meine Antwort wartet.

»Ich wollte keine Aufstände verursachen«, sage ich.

»Das glaube ich dir. Es spielt keine Rolle. Dein Stylist

hat sich hinsichtlich der Wahl deines Kostüms als Prophet

erwiesen. Katniss Everdeen, das Mädchen, das in Flam-

men stand – von dir ist ein Funke ausgegangen, der sich,

wenn wir uns nicht darum kümmern, zu einem Inferno

auswachsen könnte, das Panem zerstört«, sagt er.

»Warum bringen Sie mich jetzt nicht einfach um?«,

platze ich heraus.

»Öffentlich?«, fragt er. »Das hieße nur Öl ins Feuer

gießen.«

»Dann lassen Sie es wie einen Unfall aussehen«, sage

ich.

»Wer sollte das glauben?«, fragt er. »Du bestimmt nicht,

wenn du Zuschauer wärst.«

»Dann sagen Sie mir, was ich tun soll. Ich werde es

tun«, sage ich.

»Wenn es nur so einfach wäre.« Er nimmt einen Blu-

menkeks und betrachtet ihn. »Wie hübsch. Hat deine

Mutter die selbst gebacken?«

»Peeta.« Und zum ersten Mal merke ich, dass ich sei-

nem Blick nicht standhalten kann. Ich nehme die Tasse,

41

stelle sie jedoch zurück, als ich merke, wie sie an die Un-

tertasse klirrt. Um es zu überspielen, nehme ich schnell

einen Keks.

»Peeta. Wie ist sie denn, die Liebe deines Lebens?«,

fragt er.

»Gut«, sage ich.

»Wann genau hat er gemerkt, wie gleichgültig er dir

wirklich ist?«, fragt er und tunkt seinen Keks in den Tee.

»Er ist mir nicht gleichgültig«, sage ich.

»Aber vielleicht bist du nicht ganz so hingerissen von

dem jungen Mann, wie du das Land glauben machen

wolltest«, erklärt er.

»Wer sagt das?«, frage ich.

»Ich«, sagt der Präsident. »Und wenn ich der Einzige

wäre, der seine Zweifel hat, wäre ich nicht hier. Wie geht

es dem feschen Cousin?«

»Ich weiß nicht … ich …« Mein Widerwillen gegen

dieses Gespräch, dagegen, dass ich mit Präsident Snow

über meine Gefühle für zwei der Menschen spreche, die

mir am meisten bedeuten, lässt meine Stimme ersterben.

»Sprich nur, Katniss. Ihn kann ich leicht umbringen,

wenn wir keine glückliche Lösung finden. Du tust ihm

keinen Gefallen damit, dass du jeden Sonntag mit ihm in

den Wald verschwindest.«

42

Wenn er das weiß, was weiß er dann noch alles? Und

woher weiß er es? Viele Leute könnten ihm erzählt haben,

dass Gale und ich sonntags zusammen auf die Jagd ge-

hen. Kreuzen wir nicht am Ende jedes Sonntags schwer

bepackt mit Wild auf? Ist das nicht schon seit Jahren so?

Die eigentliche Frage ist, was seiner Meinung nach in den

Wäldern hinter Distrikt 12 passiert. Bestimmt haben sie

uns dort nicht aufgespürt. Oder doch? Kann uns jemand

gefolgt sein? Das erscheint mir unmöglich. Jedenfalls kein

Mensch. Kameras? Bis zu diesem Augenblick ist mir das

nie in den Sinn gekommen. Der Wald war für uns immer

ein sicherer Ort – der Ort, wo uns das Kapitol nicht errei-

chen konnte, wo wir bedenkenlos sagen konnten, was wir

fühlten, so sein konnten, wie wir waren. So war es jeden-

falls vor den Spielen. Wenn sie uns seitdem beobachtet ha-

ben, was haben sie gesehen? Zwei Menschen auf der Jagd,

die ketzerische Bemerkungen über das Kapitol machen,

das schon. Aber nicht zwei Verliebte, wie Präsident Snow

anzudeuten scheint. Was das angeht, sind wir auf der si-

cheren Seite. Es sei denn … es sei denn …

Es ist nur ein Mal passiert. Es kam schnell und überra-

schend, aber es ist doch passiert.

Nachdem Peeta und ich von den Spielen zurückkamen,

vergingen mehrere Wochen, bis ich Gale wieder allein traf.

43

Erst waren da die obligatorischen Feierlichkeiten. Ein Fest-

essen für die Sieger, zu dem nur die ranghöchsten Leute

eingeladen waren. Ein Feiertag für den gesamten Distrikt

mit Gratisessen und Entertainern aus dem Kapitol. Der

Pakettag, der erste von zwölf, an dem jeder im Distrikt ein

Essenspaket bekam. Das war das Schönste für mich. Zu

sehen, wie all die hungrigen Kinder im Saum herumliefen

und Gläser mit Apfelmus schwenkten, Dosen mit Fleisch,

sogar Süßigkeiten. Zu Hause warteten noch Getreidesäcke

und Ölkannen, die waren zu schwer zu tragen. Zu wissen,

dass sie ein Jahr lang jeden Monat so ein Paket bekommen

würden. Das war einer der wenigen Momente, in denen

ich es richtig gut fand, dass ich die Spiele gewonnen hatte.

In dieser Zeit der Feierlichkeiten, als die Reporter jeden

meiner Schritte festhielten, während ich im Mittelpunkt

stand und allen dankte und Peeta für das Publikum küss-

te, da hatte ich keinen Augenblick für mich. Nach ein

paar Wochen hatte sich die Lage endlich beruhigt. Die

Kamerateams und Reporter packten ihre Sachen und

reisten wieder ab. Das Verhältnis zwischen Peeta und mir

wurde so kühl, wie es seither ist. Ich zog mit meiner Fami-

lie in unser Haus im Dorf der Sieger. Der Alltag in Dist-

rikt 12 – Arbeiter in die Bergwerke, Kinder in die Schu-

le – ging wieder seinen gewohnten Gang. Ich wartete, bis

44

ich dachte, dass die Luft jetzt wirklich rein war, und eines

Sonntags stand ich, ohne irgendjemandem ein Wort zu sa-

gen, mehrere Stunden vor Sonnenaufgang auf und zog los

in den Wald.

Es war immer noch warm genug, um ohne Jacke zu

gehen. Ich nahm eine Tasche mit besonderem Essen mit,

kaltes Hühnchen und Käse und Brot vom Bäcker und

Orangen. In unserem alten Haus zog ich mir die Jagd-

stiefel an. Wie üblich stand der Zaun nicht unter Strom,

sodass es ein Leichtes war, in den Wald zu schlüpfen und

Pfeile und Bogen zu schnappen. Ich ging zu Gales und

meinem Ort, dort, wo wir am Morgen der Ernte, bei der

ich für die Spiele ausgelost worden war, unser Frühstück

geteilt hatten.

Ich wartete mindestens zwei Stunden und dachte

schon, dass er mich in den Wochen, die vergangen waren,

aufgegeben hätte. Oder dass ich ihm nichts mehr bedeu-

tete. Dass er mich sogar hasste. Und die Vorstellung, ihn

für immer verloren zu haben, meinen besten Freund, den

Einzigen, dem ich je meine Geheimnisse anvertraut hatte,

tat so weh, dass ich es nicht ertragen konnte. Nicht nach

all dem, was passiert war. Ich spürte, wie meine Augen

sich mit Tränen füllten und meine Kehle eng wurde, wie

immer, wenn ich kurz davor bin, zu weinen.

45

In dem Moment schaute ich auf, und da stand er, drei

Meter entfernt, und sah mich nur an. Ohne darüber nach-

zudenken, sprang ich auf, schlang die Arme um ihn und

stieß einen merkwürdigen Laut aus, in dem sich Lachen,

Atemlosigkeit und Weinen mischten. Er hielt mich so fest,

dass ich sein Gesicht nicht sehen konnte, aber es dauerte

wirklich lange, bis er mich losließ, und auch da nur, weil

ihm kaum etwas anderes übrig blieb, denn ich hatte einen

wahnsinnig lauten Schluckauf bekommen und musste un-

bedingt etwas trinken.

Wir machten an dem Tag dasselbe wie früher auch

immer. Zusammen frühstücken. Jagen und fischen und

sammeln. Über die Leute in der Stadt reden. Aber nicht

über uns, sein neues Leben im Bergwerk, meine Zeit in

der Arena. Nur über andere Dinge. Als wir schließlich an

der Lücke im Zaun ankamen, die dem Hob am nächs-

ten ist, glaubte ich wohl wirklich daran, dass es wieder so

sein könnte wie früher. Dass wir so weitermachen könnten

wie bisher. Ich hatte Gale das ganze Wild zum Handeln

gegeben, weil wir zu Hause jetzt so viel zu essen hatten.

Ich sagte, ich würde nicht mit zum Hob kommen, obwohl

ich sehr gern gegangen wäre, aber meine Mutter und mei-

ne Schwester wüssten nicht einmal, dass ich auf der Jagd

sei, und fragten sich bestimmt schon, wo ich steckte. Und

46

gerade als ich vorschlug, dass ich die tägliche Runde an

den Fallen entlang übernehmen könnte, nahm er mein

Gesicht in die Hände und küsste mich.

Es traf mich völlig unvorbereitet. Man hätte meinen

können, dass ich nach den vielen Stunden, die ich mit

Gale verbracht hatte – da ich ihn erzählen und lachen und

finster blicken gesehen hatte –, über seine Lippen genau

Bescheid gewusst hätte. Aber ich hätte nicht gedacht, dass

sie sich so warm auf meinen anfühlen würden. Oder dass

diese Hände, die so komplizierte Fallen stellen konnten,

ebenso gut mich einfangen könnten. Ich glaube, ich stieß

einen kehligen Laut aus, und ich erinnere mich dunkel an

meine Hände, fest zusammengeballt, die auf seiner Brust

lagen. Dann ließ er mich los und sagte: »Ich musste das

tun. Wenigstens ein Mal.« Und dann war er weg.

Obwohl die Sonne schon unterging und meine Fami-

lie sich bestimmt Sorgen machte, setzte ich mich an einen

Baum neben dem Zaun. Ich überlegte, wie es mir mit dem

Kuss ging, ob er mir gefallen hatte oder ob ich mich da-

rüber ärgerte, aber ich erinnerte mich nur an das Gefühl

von Gales Lippen auf meinen und den Duft von Orangen,

der immer noch an seiner Haut haftete. Es hatte keinen

Sinn, diesen Kuss mit den vielen Küssen zu vergleichen,

die ich mit Peeta getauscht hatte. Ich war mir immer noch

47

nicht darüber im Klaren, ob auch nur einer davon zählte.

Schließlich ging ich nach Hause.

In dieser Woche kümmerte ich mich um die Fallen

und brachte das Fleisch zu Hazelle. Doch Gale sah ich erst

am folgenden Sonntag wieder. Ich hatte eine komplette

Rede im Kopf, dass ich keinen Freund wollte und niemals

heiraten würde, aber ich brauchte sie gar nicht. Gale tat

so, als hätte es den Kuss nie gegeben. Vielleicht wartete er

darauf, dass ich etwas sagte. Oder dass ich ihn auch küss-

te. Stattdessen tat ich ebenfalls so, als hätte es den Kuss

nie gegeben. Aber es hatte ihn gegeben. Gale hatte eine

unsichtbare Schranke zwischen uns zerstört und mit ihr

meine Hoffnung, wir könnten zu unserer alten, unkom-

plizierten Freundschaft zurückkehren. Wenn ich auch so

tat, als ob, ich konnte seine Lippen nie mehr so ansehen

wie früher.

All das geht mir blitzschnell durch den Kopf, während

Präsident Snow mich mit seinem Blick durchbohrt, nach-

dem er gedroht hat, Gale zu töten. Wie dumm von mir,

zu denken, das Kapitol würde mich nicht mehr beachten,

wenn ich erst einmal zu Hause wäre! Ich hatte zwar kei-

ne Ahnung von möglichen Aufständen. Aber ich wusste,

dass sie im Kapitol wütend auf mich waren. Anstatt die

gebührende Vorsicht walten zu lassen, was tat ich da? Aus

48

der Sicht des Präsidenten habe ich Peeta ignoriert und vor

dem ganzen Distrikt demonstriert, dass ich Gale vorzie-

he. Und damit kundgetan, dass ich das Kapitol wirklich

verspottet habe. Mit meinem unbedachten Verhalten habe

ich Gale und seine Familie, meine Familie und auch Peeta

in Gefahr gebracht.

»Bitte tun Sie Gale nichts«, flüstere ich. »Er ist nur ein

Freund. Wir sind schon seit Jahren befreundet. Mehr ist

nicht zwischen uns. Außerdem halten uns jetzt sowieso

alle für Cousin und Cousine.«

»Mich interessiert nur, wie das dein Verhältnis zu Peeta

beeinflusst und damit die Stimmung in den Distrikten«,

sagt er.

»Bei der Tour der Sieger wird es so sein wie immer. Ich

werde genauso in ihn verliebt sein wie vorher«, sage ich.

»Wie jetzt«, verbessert Präsident Snow mich. »Wie jetzt«,

bestätige ich.

»Aber wenn die Aufstände abgewendet werden sollen,

wirst du noch überzeugender sein müssen«, sagt er. »Diese

Tour ist deine letzte Chance, das Blatt zu wenden.«

»Ich weiß. Und es wird mir gelingen. Ich werde alle in

den Distrikten davon überzeugen, dass ich nicht das Kapi-

tol herausfordern wollte, sondern verrückt vor Liebe war«,

sage ich.

49

Präsident Snow erhebt sich und tupft die Wulstlippen

mit einer Serviette ab. »Du musst dir ein höheres Ziel ste-

cken, für den Fall, dass du es nicht erreichst.«

»Wie meinen Sie das? Was für ein höheres Ziel soll ich

mir stecken?«, frage ich.

»Überzeuge mich«, sagt er. Er lässt die Serviette sinken

und nimmt wieder sein Buch. Ich schaue ihn nicht an,

als er zur Tür geht, deshalb zucke ich zusammen, als er

mir ins Ohr flüstert: »Übrigens, ich weiß von dem Kuss.«

Dann fällt die Tür hinter ihm ins Schloss.

50

3 Der Geruch von Blut … er lag in seinem

Atem. Was macht er bloß? , denke ich. Trinkt

er es? Ich stel e mir vor, wie er Blut aus einer Teetasse trinkt. Wie

er einen Keks hineintunkt und ihn rot triefend herauszieht.

Draußen vorm Fenster kommt ein Auto in Gang, sanft

und leise wie das Schnurren einer Katze, dann verschwin-

det es in der Ferne. Es stiehlt sich davon, wie es gekom-

men ist, unbemerkt.

Das Zimmer scheint sich in langsamen, schiefen Krei-

sen zu drehen, ich frage mich, ob ich womöglich ohn-

mächtig werde. Ich beuge mich vor und stütze mich mit

einer Hand am Schreibtisch ab. In der anderen halte ich

noch immer Peetas wunderhübschen Keks. Ich glaube, es

war eine orangefarbene Lilie darauf, doch jetzt sind nur

noch Krümel in meiner Faust. Ich habe gar nicht gemerkt,

dass ich ihn zerdrückt habe, aber ich musste mich wohl

an irgendetwas festhalten, während meine Welt aus den

Fugen geriet.

Ein Besuch von Präsident Snow. Distrikte kurz vor dem

Aufstand. Eine direkte Morddrohung gegen Gale, auf

die weitere folgen werden. Alle, die ich liebe, todgeweiht.

51

Und wer weiß, wer noch für meine Taten bezahlen muss?

Wenn ich bei der Tour der Sieger das Blatt nicht wende.

Die Unzufriedenen besänftige und den Präsidenten beru-

hige. Und wie? Indem ich überall im Land jeden Zweifel

daran ausräume, dass ich Peeta Mellark liebe.

Das schaffe ich nicht, denke ich. So gut bin ich nicht.

Peeta ist der Gute, der Liebenswürdige. Er kann die Leute

von allem überzeugen. Ich schweige lieber, halte mich zu-

rück, überlasse das Reden so weit wie möglich ihm. Aber

nicht Peeta soll seine Zuneigung unter Beweis stellen, son-

dern ich.

Ich höre den leichten, schnellen Schritt meiner Mutter

im Flur. Sie darf das nicht erfahren, denke ich. Nichts von

al dem. Ich halte die Hände über das Tablett und wische

mir schnell die Kekskrümel von den Fingern. Zittrig trin-

ke ich einen Schluck Tee.

»Ist alles in Ordnung, Katniss?«, fragt sie.

»Alles gut. Wir haben es im Fernsehen nie gesehen,

aber der Präsident besucht die Sieger immer vor der Tour,

um ihnen Glück zu wünschen«, sage ich fröhlich.

Ich sehe ihr an, wie erleichtert sie ist. »Ach so. Ich dach-

te schon, es gäbe irgendwelche Schwierigkeiten.«

»Nein, gar nicht«, sage ich. »Aber ich kriege Schwie-

rigkeiten, wenn das Vorbereitungsteam sieht, wie meine

52

Augenbrauen schon wieder zugewachsen sind.« Meine

Mutter lacht, und ich denke daran, dass ich damals, als

ich mit elf Jahren die Sorge für die Familie übernahm,

eine unwiderrufliche Entscheidung getroffen habe. Und

dass ich meine Mutter immer werde beschützen müssen.

»Soll ich dir schon mal dein Bad einlassen?«, fragt sie.

»Ja, gern«, sage ich, und ich sehe, wie froh sie über die

Antwort ist.

Seit ich wieder zu Hause bin, gebe ich mir große Mühe,

das Verhältnis zu meiner Mutter zu verbessern. Anstatt

jedes Hilfsangebot abzulehnen, wie ich es jahrelang aus

Wut getan habe, bitte ich sie jetzt ab und zu um einen

Gefallen. Ich lasse sie das ganze Geld verwalten, das ich

gewonnen habe. Erwidere ihre Umarmungen, anstatt sie

bloß über mich ergehen zu lassen. In der Arena ist mir

klar geworden, dass ich sie nicht länger für etwas bestrafen

darf, woran sie nicht schuld ist, vor allem nicht für die

schrecklichen Depressionen, in die sie nach dem Tod mei-

nes Vaters versunken ist. Manchmal sind die Menschen

einfach machtlos gegen das, was mit ihnen geschieht.

Wie ich zum Beispiel, in diesem Moment.

Außerdem hat sie bei meiner Rückkehr in den Dis-

trikt etwas ganz Wunderbares getan. Nachdem unsere

Freunde und Verwandten Peeta und mich am Bahnhof

53

begrüßt hatten, durften uns die Reporter ein paar Fragen

stellen. Einer fragte meine Mutter, was sie von meinem

neuen Freund halte, und sie antwortete, Peeta sei zwar

ein Traum von einem jungen Mann, aber ich sei noch

nicht alt genug, um überhaupt einen Freund zu haben.

Daraufhin warf sie Peeta einen durchdringenden Blick

zu. Von der Presse gab es viel Gelächter und Bemerkun-

gen wie: »Da hat aber einer ein Problem«, und Peeta ließ

meine Hand los und trat einen Schritt zur Seite. Das

dauerte nicht lange – der Druck, sich anders zu verhalten,

war zu groß –, doch wir hatten jetzt einen Vorwand, ein

wenig zurückhaltender zu sein als im Kapitol. Und viel-

leicht hat das auch dazu beigetragen, dass ich von Peeta,

seit die Kameras verschwunden sind, nicht mehr allzu

viel gesehen habe.

Ich gehe hinauf ins Badezimmer, wo mich eine Wan-

ne mit dampfendem Wasser erwartet. Meine Mutter hat

einen kleinen Beutel getrocknete Blumen hinzugegeben,

die ihren Duft verströmen. Keiner von uns ist den Luxus

gewohnt, einen Wasserhahn aufzudrehen und eine unbe-

grenzte Menge warmes Wasser zur Verfügung zu haben.

In unserem Haus im Saum gab es nur kaltes Wasser, und

wenn man baden wollte, musste man das Wasser über

dem Feuer erwärmen. Ich ziehe mich aus, lasse mich in

54

das seidenweiche Wasser gleiten – meine Mutter hat auch

irgendein Öl hineingetan – und versuche, alles zu ordnen.

Die erste Frage ist, wem ich davon erzählen soll, wenn

überhaupt jemandem. Natürlich nicht meiner Mutter und

Prim, sie wären krank vor Sorge. Gale auch nicht. Selbst

wenn ich mit ihm sprechen könnte. Was sollte er damit

anfangen? Wenn er allein wäre, könnte ich versuchen, ihn

zur Flucht zu überreden. Ganz sicher würde er im Wald

überleben. Aber er ist nicht allein und er würde seine Fa-

milie niemals im Stich lassen. Und mich auch nicht. Wenn

ich wieder zu Hause bin, muss ich ihm irgendwie erklären,

weshalb unsere Sonntage der Vergangenheit angehören

müssen, aber darüber kann ich jetzt nicht nachdenken.

Nur über den nächsten Schritt. Außerdem ist Gale schon

so wütend auf das Kapitol, dass ich manchmal glaube, er

organisiert seinen eigenen Aufstand. Da brauche ich ihn

jetzt wirklich nicht noch zusätzlich anzustacheln. Nein,

von denen, die ich in Distrikt 12 zurücklasse, kann ich es

keinem erzählen.

Es gibt aber noch drei Menschen, denen ich mich an-

vertrauen könnte. Zunächst einmal Cinna, meinem Stylis-

ten. Aber ich fürchte, dass Cinna jetzt schon in Gefahr ist,

und ich möchte ihn nicht noch mehr in Schwierigkeiten

bringen, indem ich ihn auf meine Seite ziehe. Dann Peeta,

55

der bei diesem Theater mein Partner sein wird – aber wie

sollte ich ein solches Gespräch anfangen? Du, Peeta, weißt

du noch, als ich dir erzählt hab, ich hatte nur so getan, als ob

ich in dich verliebt wäre? Tja, also, das musst du unbedingt

vergessen und dich jetzt ganz besonders verliebt aufführen,

sonst bringt der Präsident womöglich Gale um. Ausgeschlos-

sen. Abgesehen davon wird Peeta seine Sache sowieso gut

machen, ob er nun weiß, was auf dem Spiel steht, oder

nicht. Bleibt noch Haymitch. Der unleidliche, streitsüchti-

ge Trunkenbold Haymitch, dem ich vor nicht allzu langer

Zeit eine Schüssel eiskaltes Wasser über den Kopf gekippt

habe. Als mein Mentor bei den Spielen war es seine Aufga-

be, für mein Überleben zu sorgen. Hoffentlich betrachtet

er das immer noch als seinen Job.

Ich lasse mich ganz ins Wasser gleiten, blende die Ge-

räusche um mich herum aus. Jetzt müsste die Badewanne

sich ausdehnen, dann könnte ich schwimmen, wie an hei-

ßen Sommertagen mit meinem Vater im Wald. Das waren

ganz besondere Tage. Wir verließen dann schon frühmor-

gens das Haus und wanderten tiefer in den Wald hinein als

sonst, bis zu einem kleinen See, den er bei der Jagd einmal

entdeckt hatte. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich schwim-

men gelernt habe, so klein war ich, als er es mir beibrachte.

Ich erinnere mich nur noch daran, wie ich immer getaucht

56

bin, im Wasser Purzelbäume schlug und herumplanschte.

An den schlammigen Grund des Sees unter meinen Zehen.

Den Duft von Blüten und Laub. Wie ich mich auf dem

Rücken treiben ließ, so wie jetzt, und in den blauen Him-

mel schaute, während das Waldgezwitscher vom Wasser

ausgeblendet wurde. Er erlegte Wasservögel, die am Ufer

nisteten, ich suchte im Gras nach Eiern, und wir beide

gruben im seichten Wasser nach Katniss-Knollen, dem

Pfeilkraut, nach dem er mich benannt hat. Abends, wenn

wir nach Hause kamen, tat meine Mutter so, als würde sie

mich nicht wiedererkennen, weil ich so sauber war. Dann

bereitete sie ein großartiges Essen aus gebratener Ente und

gebackenen Knollen mit Soße.

Mit Gale bin ich nie zu dem See gegangen. Ich hätte es

tun können. Es ist ein langer Weg dorthin, aber die Wasser-

vögel sind so leichte Beute, dass man die verlorene Jagdzeit

wieder wettmacht. Doch ich wol te den Ort mit nieman-

dem teilen, den Ort, der nur meinem Vater und mir gehörte.

Nach den Spielen, als ich wenig zu tun hatte, war ich ein

paarmal da. Es war immer noch schön, dort zu schwimmen,

aber die Ausflüge haben mich eher deprimiert. Der See hat

sich in den letzten sechs Jahren erstaunlich wenig verändert,

während ich kaum wiederzuerkennen bin.

Selbst unter Wasser höre ich den Tumult. Autohupen,

57

laute Begrüßungen, Türenknallen. Das kann nur bedeu-

ten, dass meine Begleiter eingetroffen sind. Ich habe gera-

de noch Zeit, mich abzutrocknen und einen Bademantel

überzuziehen, bevor mein Vorbereitungsteam ins Bade-

zimmer platzt. Eine Intimsphäre gibt es nicht. Was mei-

nen Körper angeht, haben wir keine Geheimnisse vorein-

ander, die drei und ich.

»Katniss, deine Augenbrauen!«, kreischt Venia sofort,

und trotz des Unheils, das über mir schwebt, muss ich ein

Lachen unterdrücken. Ihre blauen Haare stehen in spitzen

Zacken vom Kopf ab, und ihre goldenen Tattoos, bisher

nur über den Augenbrauen, schlängeln sich jetzt bis un-

ter die Augen. All das verstärkt den Eindruck, dass ich sie

wirklich erschreckt habe.

Octavia kommt und klopft Venia beruhigend auf den

Rücken, ihr kurvenreicher Körper wirkt neben Venias

dünnem, eckigem besonders füllig. »Na, na. Die kriegst

du doch im Nu wieder hin. Aber was soll ich bloß mit die-

sen Nägeln anstellen?« Sie packt meine Finger und drückt

sie zwischen ihren erbsgrünen Händen ganz platt. Nein,

ihre Haut ist im Moment nicht richtig erbsgrün. Eher von

einem hellen Immergrün. Bestimmt ist das im Kapitol ge-

rade die neueste Mode. »Katniss, du hättest mir wirklich

ein wenig Material übrig lassen können!«, jammert sie.

58

Sie hat recht. In den letzten Monaten habe ich meine

Nägel völlig heruntergekaut. Ich hatte überlegt, es mir ab-

zugewöhnen, aber mir fiel kein vernünftiger Grund ein.

»Tut mir leid«, murmele ich. Darüber, was das für mein

Vorbereitungsteam bedeuten würde, habe ich nicht groß

nachgedacht.

Flavius hebt ein paar Strähnen meiner nassen, wirren

Haare hoch. Er schüttelt missbilligend den Kopf, sodass

seine orangefarbenen Korkenzieherlocken wippen. »Hat

irgendjemand diese Haare berührt, seit wir uns das letz-

te Mal gesehen haben?«, fragt er streng. »Du weißt doch,

wir haben dich vor allem gebeten, deine Haare in Ruhe zu

lassen.«

»Ja!«, sage ich, dankbar, ihnen zeigen zu können, dass

ich nicht völlig achtlos war. »Ich meine, nein, keiner hat

sie geschnitten. Daran hab ich gedacht.« Nein, habe ich

nicht. Die Frage hatte sich gar nicht gestellt. Seit ich zu-

rück war, habe ich sie einfach, wie eh und je, zu einem

Zopf geflochten.

Das scheint sie zu besänftigen, und sie küssen mich

alle, setzen mich in meinem Schlafzimmer auf einen

Stuhl, und dann plappern sie, wie üblich, unaufhörlich,

ohne sich darum zu scheren, ob ich zuhöre. Während Ve-

nia meine Augenbrauen wieder in Form bringt, Octavia

59

mir künstliche Fingernägel verpasst und Flavius irgendein

Zeug in meine Haare massiert, erfahre ich alles über das

Kapitol. Wie toll die Spiele waren, wie öde es seitdem ist,

dass sie es alle gar nicht erwarten können, bis Peeta und

ich am Ende der Tour der Sieger wieder vorbeikommen.

Danach wird es nicht mehr lange dauern, bis sich das Ka-

pitol auf das Jubel-Jubiläum vorbereitet.

»Ist das nicht spannend?«

»Hast du nicht ein unverschämtes Glück?«

»In deinem allerersten Jahr als Siegerin darfst du schon

Mentorin bei einem Jubel-Jubiläum sein!«

In der allgemeinen Aufregung überschneiden sich ihre

Worte.

»Doch, ja«, sage ich ausdruckslos. Mehr bringe ich

nicht zustande. Schon in einem gewöhnlichen Jahr ist es

ein Albtraum, Mentor der Tribute zu sein. Ich kann nicht

mehr an der Schule vorbeigehen, ohne mich zu fragen,

wen ich wohl betreuen muss. Aber zu allem Übel ist dies

das Jahr der fünfundsiebzigsten Hungerspiele und damit

ein Jubel-Jubiläum. Alle fünfundzwanzig Jahre ist es so

weit, dann wird die Niederlage der Distrikte ganz beson-

ders großartig gefeiert, und als besonderer Spaß wartet

noch eine spezielle Grausamkeit auf die Tribute. Natürlich

habe ich das noch nie miterlebt. Doch in der Schule habe

60

ich mal gehört, dass das Kapitol zum zweiten Jubel-Jubi-

läum die doppelte Anzahl Tribute in die Arena geschickt

hat. Die Lehrer haben das Thema nicht weiter vertieft, was

erstaunlich ist, schließlich machte in dem Jahr Haymitch

Abernathy aus unserem Distrikt 12 das Rennen.

»Haymitch kann sich schon mal darauf gefasst machen,

dass er so richtig im Mittelpunkt stehen wird«, kreischt

Octavia.

Haymitch hat mir gegenüber noch nie von seiner eige-

nen Zeit in der Arena gesprochen. Ich würde ihn auch nie

danach fragen. Und falls ich seine Spiele je als Wiederho-

lung gesehen habe, war ich wohl noch zu klein, um mich

daran zu erinnern. Aber dieses Jahr wird das Kapitol ihn

am Vergessen hindern. Im Grunde ist es ganz gut, dass

Peeta und ich bei dem Jubiläum als Mentoren zur Verfü-

gung stehen, denn Haymitch wird garantiert sturzbetrun-

ken sein.

Nachdem sie sich hinreichend über das Jubel-Jubiläum

ausgelassen haben, tauschen sie sich endlos lange über ihr

unsäglich belangloses Leben aus. Wer was über wen auch

immer gesagt hat, was für Schuhe sie gerade gekauft ha-

ben und dann noch eine lange Geschichte von Octavia

darüber, was für ein Fehler es gewesen sei, dass die Gäste

auf ihrer Geburtstagsfeier Federschmuck tragen sollten.

61

Schon bald brennt die Haut unter meinen Augenbrau-

en, meine Haare sind glatt und seidig und meine Nägel

bereit für den Lack. Anscheinend ist das Team angewie-

sen, nur meine Hände und mein Gesicht zu behandeln, al-

les andere wird bei dem kalten Wetter wohl bedeckt sein.

Flavius würde zu gern sein eigenes Markenzeichen, lila

Lippenstift, bei mir anwenden, gibt sich dann aber doch

mit Rosa zufrieden. An der Farbpalette, die Cinna festge-

legt hat, sehe ich, dass wir auf mädchenhaft machen, nicht

auf sexy. Gut so. Wenn ich versuchen müsste, aufreizend

auszusehen, würde ich nie jemanden von irgendetwas

überzeugen. Das hat Haymitch sehr deutlich gemacht, als

er mich nach den Spielen für das Interview vorbereitet hat.

Meine Mutter kommt herein, ein wenig schüchtern,

und sagt, Cinna habe sie gebeten, dem Vorbereitungsteam

zu zeigen, wie sie mir am Tag der Ernte das Haar frisiert

hat. Sie sind begeistert und schauen fasziniert zu, wie mei-

ne Mutter die komplizierte Frisur genau erklärt. Im Spie-

gel sehe ich, wie sie mit ernstem Gesicht jede ihrer Bewe-

gungen verfolgen und wie eifrig sie bei der Sache sind, als

sie es selbst probieren dürfen. Alle drei behandeln meine

Mutter respektvoll und freundlich, und jetzt schäme ich

mich dafür, dass ich mich ihnen immer so überlegen füh-

le. Wer weiß, wie ich wäre oder worüber ich reden würde,

62

wenn ich im Kapitol aufgewachsen wäre? Vielleicht hätte

ich dann auch nichts Schlimmeres zu bereuen, als dass die

Gäste zu meiner Geburtstagsfeier in Federkostümen ge-

kommen sind.

Als meine Frisur fertig ist, gehe ich hinunter ins

Wohnzimmer, wo ich Cinna treffe. Sein bloßer Anblick

stimmt mich ein wenig hoffnungsfroher. Er sieht aus wie

immer, einfache Kleider, kurze braune Haare, nur ein

Hauch goldener Eyeliner. Wir umarmen uns und um ein

Haar wäre ich mit der Geschichte über Präsident Snow

herausgeplatzt. Aber nein, ich habe beschlossen, es zuerst

Haymitch zu erzählen. Er wird am besten wissen, wen

ich damit belasten kann. Aber es ist so leicht, mit Cinna

zu reden. In letzter Zeit haben wir oft telefoniert, denn

mit dem Haus haben wir gleichzeitig auch ein Telefon

bekommen. Es ist eigentlich ein Witz, weil praktisch nie-

mand, den wir kennen, eins besitzt. Peeta ja, aber ihn

rufe ich natürlich nicht an. Haymitch hat seins schon vor

Jahren aus der Wand gerissen. Meine Freundin Madge,

die Tochter des Bürgermeisters, hat zu Hause ein Tele-

fon, aber wenn wir uns unterhalten wollen, tun wir das

persönlich. Am Anfang wurde das Ding fast gar nicht

benutzt. Dann rief Cinna regelmäßig an, um an meinem

Talent zu arbeiten.

63

Von jedem Sieger wird erwartet, dass er ein Talent hat.

Ein Hobby, das man pflegt, da man ja weder zur Schule

gehen noch arbeiten muss. Es kann eigentlich alles sein,

alles, wovon sich in einem Interview erzählen lässt. Peeta

hat tatsächlich ein Talent, er kann malen. Jahrelang hat

er die Torten und Kekse in der Bäckerei seiner Familie

verziert. Aber jetzt, da er reich ist, kann er es sich leisten,

richtige Farbe auf Leinwand zu pinseln. Ich habe kein

Talent, mal abgesehen von illegalem Jagen, aber das gilt

nicht. Oder vielleicht Singen, was ich nicht in einer Mil-

lion Jahren für das Kapitol tun würde. Meine Mutter hat

versucht, mich für die unterschiedlichsten Hobbys von ei-

ner Liste, die Effie Trinket ihr geschickt hat, zu begeistern.

Kochen, Blumenbinden, Flötenspiel. Nichts davon hat ge-

klappt, während Prim für alle drei Talent hatte. Schließ-

lich hat Cinna sich eingeschaltet und angeboten, meine

Leidenschaft für Modedesign zu entwickeln, die wirklich

erst entwickelt werden musste, da sie bis dahin gar nicht

existierte. Aber ich habe zugestimmt, weil ich auf diese

Weise mit Cinna reden konnte, und er versprach, die gan-

ze Arbeit zu machen.

Jetzt drapiert er mein Wohnzimmer mit Kleidern, Stof-

fen und Skizzenbüchern voller Zeichnungen, die er ange-

fertigt hat. Ich nehme eins der Skizzenbücher und schaue

64

ein Kleid an, das ich angeblich entworfen habe. »Also, ich

finde mich wirklich vielversprechend«, sage ich.

»Zieh dich an, du nichtsnutziges Ding«, sagt er und

wirft mir ein Bündel Kleider zu.

Ich interessiere mich zwar nicht für Design, aber ich

liebe die Kleidung, die Cinna für mich entwirft. So wie

diese hier. Eine locker fallende schwarze Hose aus dickem,

warmem Stoff.

Ein bequemes weißes T-Shirt. Ein Pulli aus grüner,

blauer und grauer lämmchenweicher Wolle. Lederne

Schnürstiefel, die meine Zehen nicht einquetschen.

»Hab ich meine Kleider selbst entworfen?«

»Nein, es ist dein Ziel, deine eigenen Kleider zu ent-

werfen und wie ich zu sein, dein großes Mode-Idol«, sagt

Cinna. Er reicht mir einen kleinen Stapel Karten. »Das

liest du aus dem Off, während die Kleider gefilmt werden.

Lass es so klingen, als ob es dich wirklich interessiert.«

In diesem Moment kommt Effie Trinket mit kürbis-

farbener Perücke auf dem Kopf herein und mahnt alle:

»Vergesst mir nicht den Zeitplan!« Sie küsst mich auf beide

Wangen und winkt das Kamerateam herein, dann sagt sie

mir, was ich zu tun habe. Effie allein ist es zu verdanken,

dass wir im Kapitol immer pünktlich waren, also tue ich

ihr den Gefallen. Ich hüpfe herum wie eine Marionette,

65

halte Kleider hoch und sage sinnlose Sätze wie »Ist das

nicht super?«. Während ich begeistert von meinen Kar-

ten ablese, nehmen die Tontechniker mich auf, um meine

Kommentare später einfügen zu können. Dann werde ich

hinausgeworfen, damit die Kameraleute in Ruhe meine

beziehungsweise Cinnas Entwürfe filmen können.

Prim ist für das Ereignis extra früher von der Schule

nach Hause gekommen. Jetzt steht sie in der Küche und

wird von einem anderen Team interviewt. Sie sieht wun-

derschön aus in einem himmelblauen Kleid, das ihre Au-

gen zur Geltung bringt; die blonden Haare sind mit einem

Band in der gleichen Farbe zurückgebunden. Sie beugt

sich auf den Spitzen ihrer glänzenden weißen Stiefel ein

wenig vor, als wollte sie abheben wie …

Wumm! Es ist ein Gefühl, als hätte mir jemand gegen

die Brust geschlagen. Natürlich nicht wirklich, aber der

Schmerz ist so real, dass ich einen Schritt zurückweiche.

Ich mache die Augen ganz fest zu und sehe nicht Prim –

ich sehe Rue, das zwölfjährige Mädchen aus Distrikt 11,

meine Verbündete in der Arena. Sie konnte fliegen wie ein

Vogel, von Baum zu Baum, sie fand auf den zartesten Äs-

ten Halt. Rue, die ich nicht gerettet habe. Die ich sterben

ließ. Ich sehe sie vor mir, wie sie auf dem Boden liegt, den

Speer im Bauch …

66

Wen noch werde ich nicht vor der Rache des Kapitols

retten können? Wer wird noch sterben, wenn ich Präsident

Snow nicht zufriedenstelle?

Ich merke, dass Cinna versucht, mir einen Mantel an-

zuziehen, also hebe ich die Arme. Ich spüre, wie Pelz mich

umhüllt. Er stammt von einem Tier, das ich noch nie

gesehen habe. »Hermelin«, sagt Cinna, als ich über den

weißen Ärmel streiche. Lederhandschuhe. Ein knallroter

Schal. Etwas Pelziges bedeckt meine Ohren. »Du bringst

Ohrenschützer wieder in Mode.«

Ich hasse Ohrenschützer, denke ich. Mit den Dingern

kann man schlecht hören, und seit ich in der Arena bei

einer Explosion auf einem Ohr taub geworden war, ver-

abscheue ich sie noch mehr. Nach meinem Sieg hat das

Kapitol mein Ohr wiederhergestellt, aber ich merke, dass

ich es immer noch oft überprüfe.

Meine Mutter kommt herbeigelaufen, sie verbirgt et-

was in den Händen. »Als Glücksbringer«, sagt sie.

Es ist die Brosche, die Madge mir gegeben hat, bevor

ich in die Spiele gezogen bin. Ein fliegender Spotttölpel in

einem goldenen Ring. Ich wollte die Brosche Rue schen-

ken, doch sie hat sie nicht angenommen. Sie sagte, wegen

der Brosche habe sie beschlossen, mir zu vertrauen. Cinna

steckt sie am Knoten des Schals fest.

67

Effie Trinket kommt herbei und klatscht in die Hände.

»Alle mal herhören! Wir machen gleich die erste Außen-

aufnahme – die Sieger begrüßen einander zu Beginn der

wunderbaren Tour. Los, Katniss, strahlendes Lächeln bit-

te, du freust dich wahnsinnig, klar?« Es ist nicht übertrie-

ben zu sagen, dass sie mich zur Tür hinausschiebt.

Im ersten Moment kann ich nichts sehen, denn jetzt

hat es richtig angefangen zu schneien. Dann erkenne ich

Peeta, der aus der Haustür kommt. Ich habe die Anwei-