Al mismo tiempo, rodeaba a Livia con sus brazos desde detrás. Ella se dejó hacer.

—Octavio, ambos estamos casados.

—Mañana repudiaré a Escribonia y obligaré a Nerón a divorciarse de ti.

Ella se dio la vuelta y se besaron con cierta torpeza.

—Él no se divorciará de mí.

Octavio no contestó y volvió a buscar la boca de Livia con sus labios, puso sus manos sobre sus caderas y subió hacia sus pechos. Ella le apartó las manos recatadamente a pesar de la humedad que inundaba ya su sexo.

—Él hará lo que yo le diga que debe hacer.

—No le conoces —dijo entre besos y algún jadeo.

—Conozco a los Nerones. —La entrepierna de Octavio estaba completamente alerta ante los estímulos y abultaba ya bajo su toga praetexta.

Divus filius volvió a tomar de la mano a Livia y la arrastró hacia el interior del palacio dirigiéndose a sus aposentos. Ella se dejó llevar por las muestras de cariño que rara vez disfrutaba con su esposo y tras acceder a la estancia más privada de Octavio, se dejó hacer mientras él la desvestía entre besos.

Octavio descubrió unos pechos pequeños, pero de forma perfecta y rematados por un pequeño pezón con forma de garbanzo. Lanzó sus labios sobre ellos mientras acariciaba con dulzura el vientre de Livia, que guardaba un segundo hijo de Nerón.

Livia al fin perdió el recato y empujó a Divus filius sobre su cama, le apartó la toga, y le cabalgó con facilidad ante la humedad que invadía su sexo.

Octavio acabó demasiado pronto y Livia quedó insatisfecha en lo sexual aunque tremendamente agradecida con las continuas muestras de cariño de su amante, que la abrazó, le dio calor, mil besos y por último la ayudó a vestirse.

Cuando volvieron a la estancia donde transcurría la cena, la posición del ceñidor de Livia había cambiado, su moño estaba deshecho y parte de su maquillaje corrido. Todo ello sumado al tiempo transcurrido hicieron evidente lo ocurrido. Por una vez, Nerón se quedó sin palabras.

Ante el silencio y la incomodidad general, fue Octavio quien tomó la palabra.

—Debemos dar por acabada esta velada. Nerón, debo hablar contigo, ¿me acompañas a mi despacho?

Nerón estaba sorprendido, irritado y algo asustado, por lo que siguió a Divus filius lentamente sin llegar a reaccionar ante lo que estaba pasado. Una vez acomodados en el despacho en el que Octavio recibía a los numerosos clientes heredados de su divinizado tío, no se anduvo con rodeos.

—Mañana te divorciarás de Livia.

Nerón a duras penas consiguió salir de su estado, pero cuando lo hizo fue para negarse.

—No, no lo haré —respondió colérico.

—Lo harás y lo sabes —dijo Octavio con seguridad—. Voy a casarme con ella.

—¿Estás loco, niño? Es mi esposa.

—Nerón, ten cuidado. Puedo casarme con Livia divorciada o viuda, tú eliges.

—¿Te atreves a amenazarme? Soy Claudio Nerón y no tienes derecho a exigirme nada.

—Te estoy pidiendo que obres con cabeza. Te pagaré su dote, me ganarás como aliado y me preocuparé por tu carrera política.

—¡Eres tu quien me necesita como aliado! —dijo Nerón dándose palmadas sobre los muslos.

—No, Nerón. Yo soy el amo de Roma y tú un don nadie recién llegado del exilio. Divórciate de ella y te haré prosperar.

—Mataré a esa puta antes que entregártela.

—Si le tocas un pelo me encargaré de que remes en una galera el resto de tu vida. ¿Sabes lo que dicen de las galeras romanas? Pueden ser olidas antes que vistas debido al hedor que desprenden sus remeros. ¿Te has reído hoy de Emilio Paulo? Su vida te parecerá la de un dios del monte Olimpo comparada con la tuya. Sabes que puedo hacerlo.

Nerón se sintió inseguro por primera vez. La mención a Emilio Paulo le hizo recordar el verdadero poder de Octavio.

—El doble de la dote. Doscientos talentos y tu apoyo en el Senado.

—Hecho.

—Y los niños. Se quedan conmigo.

—No. Los niños se quedan con su madre.

—Son mis hijos.

—Los adoptaré como míos.

—Jamás.

—Nerón. No estoy negociando —dijo Octavio levantándose de su silla y tomando a su interlocutor por la axila para ayudarle a levantarse y a salir de la estancia.

—Mañana te presentarás ante cinco testigos y darás por acabado tu matrimonio. Mi banquero, Balbo depositará los fondos en cuanto pronuncies las palabras tuas res tibi habeto.117

Nerón miraba a Octavio boquiabierto y con temor.

—Y una cosa más. Livia queda esta noche bajo tu protección, si le tocas un pelo…

Octavio no necesitó acabar la frase al ver a Nerón negar con la cabeza.

A la mañana siguiente, un Nerón repuesto del susto, pero bien aleccionado hacía lo que le habían ordenado y dejaba ir a Livia junto con Tiberio y unas pocas pertenencias con destino al palacio de las vírgenes vestales, donde residirían mientras Octavio ponía en orden sus asuntos. Y esos asuntos no eran otros que el cercano parto de Escribonia Libón. El hecho se producía con algo de adelanto sobre lo previsto tan solo dos semanas después.

Escribonia daba a luz a una niña, que se llamaría Julia y ese mismo día era repudiada por Octavio. Le comunicó que se divorciaba de ella y que nunca volvería a ver a Julia. En cuanto su exesposa pudo caminar, la devolvió con su padre y Sexto Pompeyo a Sicilia.

Octavio y Livia tomaron matrimonio en los idus de maius por el rito del confarreatio. El único indisoluble en Roma. Ella estaba embarazada de seis meses.

En el palacio de Hortensio, ante numerosos testigos, entre ellos Mecenas, Agripa, Tauro y Cornelio Galo además del oficiante, el Flamen dailis, los novios fueron cubiertos con la piel de oveja recién sacrificada. Octavio tomó en sus manos un poco sal y el pan farreus118 y lo depositó en las de Livia cuidando de que nada cayera al suelo. Era el símbolo de que la alimentaría y cuidaría. Ella entregó a Octavio una vela encendida y agua, símbolo de que cuidaría del hogar y de los hijos.

—¡¡Thalasse!! —gritaron novios, oficiante, testigos e invitados para invocar a la deidad protectora del matrimonio, y el rito estuvo acabado. Antes de acabar el día, Octavio adoptaba oficialmente a los hijos de Nerón.

Tras su boda con Livia, la primera fruto del amor y no de los pactos políticos, Octavio se vio obligado a prestar atención precisamente a la política y a los asuntos que tenía olvidados.

El primero de ellos la traición de Salvideno.

Habían sido varias las cartas enviadas al militar requiriendo su presencia en Roma, pero Salvideno había venido contestando con evasivas basadas en supuestas incursiones de los Germanos al sur del Rin. Finalmente, a Divus filius no le quedó más remedio que enviar a Agripa antes de ver socavada su autoridad por uno de los que hasta entonces, era su estrecho colaborador.

—Debes ir, Agripa. Ordénale venir, ponle escolta y hazte cargo de las legiones de la Galia.

—Así lo haré, Octavio. Le mandaré a Roma aunque sea atado a un caballo.

—No es eso lo que me preocupa. ¿Cómo te recibirán sus legiones?, ¿y si se sublevan contra nosotros?

—Octavio…, arrójame a los lobos y volveré como líder de la manada —dijo Agripa cuando ya abandonaba la compañía de su amigo.

Agripa estaba en la Galia en iunius. Entregaba a Salvideno las órdenes de puño y letra de Octavio de presentarse en Roma y se hacía cargo de la provincia y de sus once legiones.

Salvideno llegó a Roma en los primeros días de julio aún como un hombre libre, pero inmediatamente se le comunicó el cargo por traición y fue confinado en su residencia bajo la estrecha vigilancia de la guardia pretoriana de Octavio.

No encontró ni en el bando de Octavio ni en el de Marco Antonio un solo abogado dispuesto a defenderle por lo que optó por ejercer él mismo su defensa ante un tribunal que sabía que le condenaría sin remisión.

Quinto Salvideno Rufo se presentó en la reconstruida curia hostilia con atuendo militar en vez del de senador, aunque sin armas. Tras los ritos iniciales pudo ver cómo Cayo Claudio Orator ejercía la acusación contra él.

—La traición. La traición nos ha traído hoy aquí, padres conscriptos. La vil, ruin, execrable y odiosa traición. La traición de un hombre al que se benefició con todos los honores de la república y se aupó al más estrecho círculo de confianza del salvador de Roma, el triunviro Octavio. —Se levantaron murmullos entre los numerosos seguidores de Marco Antonio—. Pero no debía ser suficiente para este hombre, porque traicionó su confianza y con ello traicionó a Roma. Poco importa que fuese su intención acudir al amparo de otro triunviro, pues ¿puede Roma confiar en quien abandona a su benefactor para unirse a otro bando? Yo os digo que no, padres conscriptos. ¿Qué sería de Salvideno sin el apoyo y auxilio de Octavio desde los tiempos de Apolonia? —continuó Claudio Orator—. Yo os lo diré: no sería nada. Sería la tierra que pisa un legionario, el estiércol en que se revuelven los cerdos, el contenido de una sucia letrina de Atenas. ¡Nada! Pero Octavio le ayudó a prosperar, puso bajo su mando legiones, le facilitó el acceso a cargos, incluso le permitió entrar en esta sagrada cámara como senador. ¿Y cómo pagó todos esos regalos el odioso Salvideno? Con traición. —Claudio Orator dejó que el silencio invadiese la cámara mientras su última palabra rebotaba en las paredes y se hacía fuerte en los tímpanos de los senadores—. Hoy veremos aquí la prueba de lo que digo, escrita y firmada por el puño y letra de este traidor. Por ello pediré que se le retire la ciudadanía romana y con ello pueda ser condenado a muerte. —Claudio Orator colocó debidamente los pliegues de su toga y se tomó asiento en el graderío.

Salvideno, conocedor de la evidencia, sin abogado, ni aliados, ni amigos tomó la palabra brevemente.

—Padres conscriptos, no voy a negar mis faltas ni a justificar mis errores. Tan solo quiero implorar que se conmute la pena de muerte solicitada por el exilio, con base en mis servicios a la república a la que he servido hasta el último momento conteniendo a las tribus bárbaras al norte del Rin.

—La pena por traición es la muerte tras ser despojado de la ciudadanía, bien los sabes, Salvideno —dijo Claudio Orator.

—Así es. —Salvideno buscó con la mirada a Octavio para implorar su perdón—. Pero bien sabéis todos que no merezco ser desposeído de la ciudadanía pues mi traición se produjo para beneficiar a otro romano y no a ninguno de nuestros enemigos. Por ello pido conservar la ciudadanía y optar a un retiro en paz lejos de Roma.

Claudio Orator miró a Octavio, que negó levemente con la cabeza. Orator se levantó de un salto e interpeló a Salvideno apenas a un palmo de su cara.

—¡La traición es traición! Poco importa el beneficiado, lo que juzgamos aquí hoy es el hecho de traicionar, no quién iba a sacar provecho de ello. Exijo que sea leída la prueba de la deshonra de este traidor.

Los murmullos volvieron, sobre todo entre los partidarios de Marco Antonio que no querían ver a su líder envuelto en los problemas domésticos de Octavio. Salvideno fijó su mirada en el inmaculado mármol blanco que recubría el suelo de curia hostilia y volvió a hablar con un hilo de voz.

—No será necesario. Me declaro culpable y acepto el castigo.

—¿Qué dice este indeseable? Eleva la voz para que la cámara oiga tus palabras —interpeló Claudio Orator.

—¡Acepto la pena solicitada! —bramó Salvideno mientras miraba desafiante a Claudio Orator—. Tan solo pido a esta cámara que se me permita acabar con mi vida mediante devotio y se me ahorre el sufrimiento del estrangulamiento o la humillación de la roca Tarpeya.119

Claudio Orator volvió a buscar la complicidad de Octavio que esta vez asintió con la cabeza.

—A la acusación le parece bien la propuesta de este traidor y proponemos someterla a la votación de esta sagrada cámara.

Salvideno fue declarado culpable y condenado a muerte con la unanimidad del Senado. Se le facilitó un gladium allí mismo. Salvideno se puso de rodillas de cara a la grada, miró unos instantes la afilada hoja del arma que debía darle muerte, apoyo su punta contra su esternón y apretó hacia sí con todas sus fuerzas. El gladium entró en el cuerpo del militar sin llegar a atravesarle la espalda y causando un inmediato reguero de sangre en sus ropas, que llegó hasta el suelo de mármol.

Salvideno ahogó un grito mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y su cuerpo caía sobre su costado derecho. Un nuevo aullido desgarrado por el dolor inundó la curia hostilia mientras el cuerpo de Salvideno sufría alguna convulsión y era rodeado completamente por su propia sangre. Los últimos instantes de vida los dedicó a buscar la mirada de Octavio, en la que esperaba encontrar algún rastro de perdón. Encontró la mirada de su antiguo amigo, pero en ella solo había indiferencia.

*

Tal y como sospechaba Octavio, Agripa encontró un ambiente ciertamente hostil al llegar a la Galia Cisalpina.

Aquellas once legiones, en su mayoría habían sido reclutadas y adiestradas en Capua por el propio Salvideno y le eran fieles. Para sorpresa de Agripa, resultó que las incursiones bárbaras al sur del Rin eran ciertas, e inmediatamente organizó una campaña para expulsar a los Germanos de territorio romano y una posterior expedición de castigo al norte del río.

Las legiones casi no tuvieron tiempo de reaccionar a la llegada de su nuevo líder. Agripa mantuvo en el praetorium al grueso de los hombres de confianza de Salvideno, sus cargos, honores y privilegios. Sin perder el tiempo lo más mínimo, llevó a aquellas once legiones a donde estaba la acción, les dirigió con maestría en dos batallas contra los germanos y les llevó doscientas millas romanas al norte del Rin, permitiendo el saqueo, el castigo y las violaciones. Para cuando llegó a las tropas la noticia de la devotio de Salvideno, los hombres ya habían encumbrado a su nuevo líder hasta tal punto que le habían declarado imperator en el campo de batalla y se solicitaba un triunfo para Agripa por aquella breve campaña.

Octavio no desaprovechó la ocasión e hizo que el Senado aprobase aquel triunfo a pesar de la oposición de los partidarios de Marco Antonio. Agripa regresaba a Roma en decembris del año 39 a. n. e. apenas seis meses después de su partida, pero fue recibido por una Roma notablemente cambiada.

Encontró a Octavio prácticamente recluido en el palacio de Hortensio y fuertemente custodiado por la guardia pretoriana. Divus filius apenas podía permitirse salir de su residencia y todos sus colaboradores, incluido Mecenas, necesitan de fuertes escoltas para moverse por Roma.

El motivo no era otro que la reacción de Sexto Pompeyo y Libón ante el divorcio con Escribonia. Los piratas, como no podía ser de otra manera, había roto el pacto alcanzado con Octavio y habían elevado el precio del grano hasta los cuarenta denarios el modius. Lo que situaba su precio en los mercados por encima de los cincuenta denarios. Un precio completamente impagable para Roma y que abocaba a la ciudad en particular y a la península itálica en general, a la hambruna.

Agripa había estado fuera de Roma el periodo justo para no ser culpado de la situación por la plebe y pudo moverse con cierta libertad entre su propia residencia, la de Mecenas, el palacio de Hortensio e incluso visitar a la desconsolada Octavia, que había sido devuelta a Roma por su marido para que este pudiese concentrarse en Cleopatra y con órdenes de no tener contacto con Octavio. Agripa encontró a Octavia con toda una guardería compuesta por Cayo Escribonio Curio, hijo del segundo marido de Fulvia Flaco. Antillo y Julio, ambos hijos de la propia Fulvia y Marco Antonio. Los hijos de Octavia y Marcelo, Cellina y Marcelo hijo, a los que se unían las hijas de Octavia con el propio Marco Antonio: Antonia y Tonilla. Por si todo esto fuese poco, Julia, la hija de Octavio y Escribonia y los dos hijos de Livia Drusila, Tiberio y Druso, frecuentaban la casa de su tía para compartir pedagogos y juegos con sus primos.

—La situación es desesperada, Agripa —decía Octavio— la última vez que salí a la calle me arrojaron excrementos y a duras penas pudieron defenderme los pretorianos.

—Y si nos defendemos es aún peor —intervino Livia Drusila como una más de los miembros del consejo de ancianos.

—Mecenas, ¿qué dicen tus agentes? —quiso saber Agripa.

—No hace falta tener agentes para saber que el problema del precio del grano es real, pero además los partidarios de Marco Antonio agravan el problema en tugurios y tabernas y nos han llegado rumores de que también están haciendo desaparecer partidas de trigo para aumentar aún más la carestía.

—Y hemos perdido el Subura. Mi padre me dijo una vez que el Subura era Roma, y que con su apoyo Roma sería mía. Hoy no me atrevería a poner un pie allí ni con dos legiones de pretorianos.

—Es el barrio más castigado de Roma —informó de nuevo Mecenas.

—Es la tormenta perfecta. Hay poco grano, es caro, no podemos conseguir más y el poco del que disponemos nos lo están robando los únicos que podrían ayudarnos —dijo Livia provocando la mirada de entre sorpresa y admiración de Agripa ante su acertado análisis. Octavio ya estaba acostumbrado a los certeros informes de su esposa.

—Hay que ir contra Sexto Pompeyo. No queda más remedio.

—¿Estaremos listos en bahía Julia?

—Me temo que no. No tenemos suficientes barcos ni fondos para acelerar su construcción —dijo Agripa que supervisaba personalmente la construcción de aquella flota secreta.

—Tendremos que buscar fondos de donde sea. Si no derrotamos a Sexto perderemos Roma.

—Bien, Agripa, serás cónsul para el año que comienza. Toma los fondos que hagan falta y acaba esa flota. Mecenas, pide otro préstamo a los judíos, a los banqueros atenienses y a Cleopatra si hace falta —Livia tensó el gesto ante la mención de su esposo a la reina egipcia—. Acabaremos con Sexto antes de que nos mate de hambre.

En ianuarius del año 38 a. n. e. Agripa era nombrado cónsul superior junto a Caninio Galo como títere inferior. No hubo grandes actos públicos ni aclamaciones populares. Una escueta votación en el Senado y un juramento precedido del sacrificio de dos bueyes blancos, cuyo narcotizado fue insuficiente, y estuvieron corneando, pateando, mugiendo e incluso uno de ellos logró escapar momentáneamente a su destino. Por suerte no había ninguna multitud en el foro que pudiera correr peligro ante el animal. En cualquier caso, un pésimo augurio. Además, Agripa recibió la noticia de que Octavio y Livia al fin le habían encontrado esposa, Cecilia Ática, hija de Tito Pomponio Ático, un reconocido y rico escritor.

Aquel enlace situaba al novio en lo más alto de la sociedad romana y en el seno de una familia con la que nunca podría haber soñado de no cruzar su camino con Divus filius, el problema es que Ática era regordeta, feúcha y demasiado habladora. El militar consumó el matrimonio y repitió el acto sin ganas ni pasión hasta dejar embarazada a la muchacha y casi no volvió a dirigirle la palabra.

Agripa no perdió el tiempo ni dio explicación alguna sobre el destino de casi el cuarenta por ciento del presupuesto de la ciudad. Salió de Roma en cuanto le fue posible con destino a bahía Julia en los primeros días de februarius acompañado de Octavio y Livia, que tuvieron que abandonar el palacio de Hortensio en mitad de la noche y de incógnito junto con una extensa escolta. Atravesaron la puerta Capena al trote y al alba del segundo día de viaje habían recorrido las cien millas romanas que separaban Roma de los lagos Lucrino y Avernio.

Divus filius no pudo más que maravillarse ante la majestuosa obra llevada a cabo por Agripa en la distancia.

Los dos lagos estaban comunicados entre sí de forma natural y a su vez con el mar, por medio de riachuelos de apenas un palmo de profundidad. Agripa había convertido esos cauces en inmensos canales por los que podría transitar un quinquerreme. El lago Avernio, más pequeño, había sido convertido en un espectacular puerto circular en el que había ya ancladas unas trescientas naves. Casi todas ellas rápidas liburnas sin cubierta. A través de un canal excavado en la roca de algo más de dos millas, se llegaba al lago Lucrino que, con bastante más extensión, servía de campo de entrenamiento para aquella flota.

Estaba también acabado ya el canal de algo menos de una milla, que comunicaba el lago Avernio con el mar, y que permitiría la salida de aquella secreta flota a mar abierto. Todo ello protegido de miradas indiscretas por espesa vegetación, escarpados montes y la creencia popular de que en aquellas aguas se escondían las puertas del infierno.120

—El mármol de Carrara ha dado sus frutos —señaló Agripa mirando al horizonte.

—Apenas trescientas naves, ¿serán suficientes? —preguntó Divus filius.

—Tendrán que serlo —dijo Agripa observando su obra.

—Nos superan en número de naves y en la pericia de sus hombres, Agripa.

—Tenemos que atacar, Octavio, no nos queda otro remedio.

—Si hay otro remedio —intervino Livia con seguridad.

Octavio se la quedó mirando expectante mientras Agripa elevaba su mirada al cielo grisáceo de aquella mañana de februarius, algo cansado de la esposa de su amigo.

—Ilústranos, Livia —dijo al fin Agripa.

—Los triunviros. Deben ayudar. El reparto de las provincias es una cosa y dejar caer Roma en manos de un pirata otra. Si cae Roma no tendrán república a la que volver.

—Marco Antonio no moverá un dedo por nosotros, Livia, no le conoces ni a él ni a Lépido. Ambos prefieren ver a Roma hecha cenizas que en manos de Octavio. Debemos valernos por nosotros mismos para esta empresa.

—Lo cierto —intervino Octavio— es que dejé que Marco Antonio se quedase con todo oriente porque le prefiero robando a los reyezuelos orientales que a los romanos. Pero tiene intereses y numerosos partidarios en Roma. ¿Cómo se tomarían que no nos apoyase si le pido ayuda públicamente?

—No tendrá más remedio que ayudar, Divus filius —dijo Livia dejando ver sus perfectos dientes mientras sonreía a su marido incluso con los ojos.

—Livia tiene razón. Nos ayudará si se lo pide el Senado.

Agripa sintió un pinchazo en el corazón al ver que Octavio, por primera vez, le restaba razón en asuntos militares. Mantuvo el gesto y concedió a Livia su victoria con un movimiento de cabeza y una mirada gélida. Ella volvió a sonreír como respuesta.

De regreso a Roma. Divus filius envió varias cartas a Marco Antonio y Lépido usando como remite el sello del Senado en vez del de la esfinge heredado de Julio César. Lépido contestó raudo, oteado riqueza y protagonismo.

Marco Antonio simplemente no leyó las cartas. Estaba demasiado ocupado preparando la campaña parta entre las piernas de Cleopatra.

Finalmente, fue Mecenas el que se decidió a escribir a Marco Antonio y, en vez de apelar a los valores de la república o a su patriotismo, tentó al triunviro con una de sus más conocidas aficiones: el oro.

Marco Antonio, por costumbre, descartaba leer la correspondencia de su esposa, la de Octavio y la del Senado. El resto las comenzaba a leer sin mucho afán hasta que se aburría tras unas pocas líneas, pero una carta del afeminado Mecenas llamó su atención.

Carta de Cayo Cilnio Mecenas al triunviro Marco Antonio.

Roma,

4 de sextilis121 del año 715 ad urbe condita.122

Estimado Triunviro Marco Antonio:

Si bien es cierto que te escribo en nombre del Senado de la república de Roma y en el de Octavio, no voy a ser tan prosaico, ni a apelar a tu amor por Roma ni a tu patriotismo.

Tan solo quiero que veas la necesaria campaña contra Sexto Pompeyo como la veo yo:

Sexto lleva ocho años hostigando a Roma con sus actividades de piratería. En ese tiempo ha interceptado tres de cada cuatro barcos que se dirigían a Roma con nuestro grano. Posteriormente ha revendido ese grano a precios abusivos. Ocho años, Marco Antonio, eso son muchos barcos.

Sexto vive en Sicilia, donde no paga nada. Por el contrario, cobra diezmos al resto de piratas, a las ciudades, a las tabernas, por las pocas cosechas que no roba e incluso por cada coito que se despacha en los lupanares de la isla (que no son pocos).

Como sabes, Sexto Pompeyo esté proscrito en Roma, las autoridades perseguirían sus depósitos bancarios o sus propiedades, por lo que no puede comprar nada de forma legal. Por lo tanto, ¿has pensado lo que hace un hombre que vende a precios desorbitados, no paga por lo que consume y no puede invertir? Exacto, guarda su dinero en sus cámaras.

Te expondría mis cuentas detalladamente, pero imagino que te aburrirías y dejarías esta carta a medias, de modo que solo te daré una cifra: calculo que Sexto acumula cien mil talentos de oro en sus cámaras de Sicilia.

¿Pensabas que el tesoro de Roma se había esfumado entre guerras civiles y la mala administración? Error, Marco Antonio. El dinero de Roma esté en Sicilia, en manos de Sexto Pompeyo esperando a que vayamos a por él.

Es una imperiosa necesidad que los triunviros se reúnan de nuevo para unir sus fuerzas contra Sexto Pompeyo. Será una campaña corta y enormemente beneficiosa para todos.

CAYO CILNIO MECENAS

Senador de Roma

Dicho y hecho. Marco Antonio empaquetó sus cosas y se embarcó hacia Tarentum123, para verse una vez más con sus compañeros triunviros. La reunión debió producirse de nuevo en Brundisium, pero Marco Antonio se negó rememorando el episodio de la cadena a las puertas de la bahía de la ciudad.

Mientras Marco Antonio se hacía acompañar por dos cohortes124 de sus mejores hombres temiendo un atentado como el sufrido por su hermano Lucio en Hispania, Octavio hacía lo propio, llevando como guardaespaldas a doscientos soldados germánicos vestidos enteramente de azul con armaduras de plata de su guardia pretoriana. Ambos triunviros prescindían así de los clásicos lictores, que sí acompañaban a Lépido.

Los tres triunviros volvían a verse las caras y salvo por la ausencia de Salvideno, los asistentes eran los mismos, incluida Octavia a la que Marco Antonio había hecho llamar para torturar a su hermano con mimos, besos y continuos arrumacos que jamás se producían si el hijo adoptivo de César no estaba presente. Octavia, que presentaba su aspecto angelical y delicado de siempre, se dejaba hacer por Marco Antonio.

Cuando el asunto era la guerra, en la camarilla de Octavio era Agripa quien llevaba la voz cantante.

—Contamos con trescientos barcos y once legiones, lo que nos deja por debajo en cuanto a fuerzas en el mar y suponemos que los superamos ampliamente en tierra. Aun así necesitamos que aportéis legiones y barcos para asegurar la campaña contra Sexto Pompeyo.

—Podéis contar con mis dieciséis legiones de África, pero no cuento con barcos de guerra, tan solo de transporte —dijo Lépido.

—Legiones son lo que menos necesitamos —intervino Octavio—. ¿Qué hay de tus barcos, Marco Antonio?

—Flotan —dijo este.

—¿De cuántos podemos disponer? —preguntó Agripa evitando el conflicto.

—Depende, ¿qué parte me llevo yo del botín de Pompeyo?

—Dinero, siempre dinero —dijo Octavio con tono desesperado—. ¿Es que nunca harás nada por Roma?

—Que yo recuerde Roma es tu provincia y tu problema, adoptivo sobrino. Y según la magnífica exposición de tu soldadito —Marco Antonio señaló a Agripa con una ceja—, me necesitáis para esta empresa. De modo que repito, ¿qué parte del botín me corresponde?

—La carga de hombres y barcos la ponemos nosotros, de modo que te ofrezco el veinte por ciento de lo que encontremos en las cámaras de Pompeyo si aportas trescientos barcos y ni una sola legión —contestó Octavio mientras miraba de reojo a Agripa, preocupado porque desenvainase su gladium.

—Doscientos barcos y el cincuenta por ciento. Sin mí no hay campaña.

—Un momento. ¿Qué me toca a mí? Voy a llevar dieciséis legiones —intervino Lépido.

—Lépido, no necesitamos veinticinco legiones para tomar Sicilia. Tu participación es testimonial. Estás aquí como triunviro y para evitar que Pompeyo huya a África tras su derrota. Te llevarás el diez por ciento más los gastos de tus transportes —dijo Agripa.

—Me niego, no participaré —contestó Lépido cruzándose de brazos.

—Perfecto, yo pondré sus legiones. Ahora quiero el sesenta por ciento —dijo Marco Antonio.

—Marco Antonio, el peso de la guerra recaerá sobre nosotros, y Lépido, el diez por ciento de cien mil talentos de oro es mucho dinero para tus arcas por una campaña de un mes y sin gastos. —Octavio parecía el más maduro de la sala.

Las negociaciones se prolongaron durante un mes. Lépido aceptó su diez por ciento ante el riesgo cierto de quedarse sin nada y Marco Antonio consiguió sacar el treinta y cinco por ciento por aportar doscientos barcos al mando de su mejor almirante: Estatilio Tauro. Octavio y Agripa harían el resto. Divus filius saboreó especialmente el nombramiento de Tauro, pues esperaba atraer al joven a su bando como sustituto de Salvideno y una campaña juntos era la ocasión ideal de cortejarle.

Necesitaron más de un año para trasladar discretamente barcos y tropas, pero en cuanto la primavera del año 36 a. n. e. permitió la navegación comenzó a ejecutarse el plan.

Mecenas filtró a las agentes de Sexto Pompeyo que una flota de cien barcos al mando de Tauro, pero con el propio Octavio a bordo, atacaría Sarausa125 antes del verano.

Sexto no se detuvo a preguntarse de donde habían salido aquellos cien barcos ni porque Octavio asumía aquel riesgo en inferioridad numérica. Se lanzó con la totalidad de sus flotas sobre su presa, seguro de su completa victoria y haciendo sitio en sus cámaras para la fortuna que Roma pagaría por el rescate de Divus filius. Ambas escuadras se encontrarían a principios de maius al sur de Sarausa, pero nada más iniciarse las primeras hostilidades, francamente placenteras para Pompeyo, una fuerte tormenta sorprendió a ambos ejércitos causando graves daños en ambas flotas y en el débil estomago de Octavio que llevaba casi tres años sin sufrir sus intensas diarreas y que las vivió todas juntas en aquellos días. Tauro llegó a temer por su vida y Divus filius se vio obligado a retirarse completamente de las labores de mando, avivando entre sus hombres los rumores de cobardía que ya habían circulado sobre él tras su penosa huida entre los cañaverales de Filipos.

El plan era que Agripa caería sobre Sexto tras morder éste el anzuelo de Tauro y Octavio, pero la tormenta hizo que Agripa se alejase de su objetivo y que Tauro, Sexto y el propio Octavio tuviesen que preocuparse más de la terrible tormenta que de las hostilidades iniciadas. En cualquier caso la distracción surtió efecto porque Lépido tuvo tiempo de desembarcar casi sin oposición en la costa occidental de Sicilia y tomar la isla tras un paseo de sus legiones desde el oeste, salpicado de algún asedio y mucha colaboración por parte de los habitantes autóctonos.

Tras recomponer y unificar sus flotas, Agripa derrotaría por completo a Pompeyo el 3 de septembris del año 36 a. n. e. frente a la costa de Naulochus126 destrozando por completo la flota de Sexto, que consiguió huir a Grecia con apenas diecisiete barcos y dos de sus más fieles generales, los últimos asesinos de Julio César que quedaban vivos: Décimo Turulio y Casio Parmensis.

La flamante nueva flota de Agripa y Divus filius apenas sufriría veintitrés bajas, llevándose la casi totalidad de las pérdidas la flota aportada por Marco Antonio.

Sarausa, sin líder, asediada por mar por Agripa y por tierra por Lépido, abriría sus puertas a este último sin oponer mayor resistencia y dejando caer en manos del pontífice máximo la astronómica cantidad de ciento diecisiete mil talentos de oro. Por encima incluso de los más optimistas cálculos de Mecenas.

Con la toma de la ciudad, Lépido se sintió el verdadero protagonista de la campaña y anuncio a Octavio su intención de quedarse para sí con la mitad de lo encontrado en las cámaras de Sexto y se dispuso, si hacía falta, a enfrentar a sus dieciséis legiones con las apenas once de Agripa.

Octavio maniobró rápido, hizo valer su condición de heredero legítimo de César entre los numerosos veteranos de Lépido, compró voluntades entre los no tan veteranos y dejó solo al pontífice máximo antes de que los dos ejércitos llegasen a encontrarse a las puertas de Sarausa.

Cuando finalmente estuvieron frente a frente, Agripa hizo formar a las veintisiete legiones en paralelo dejando un pasillo entre ambas formaciones. Octavio y Lépido se encontraron en el centro. Lépido pidió perdón públicamente a Octavio por su ofensa, y llegó a suplicar por su vida a pesar de que su cargo impedía su ejecución. Pero el pontífice máximo sabía bien de lo que era capaz su joven compañero triunviro.

Sin embargo, Octavio no se vio tentado de ejecutarle, tan solo le desposeyó de sus títulos en Roma, a excepción del de pontífice máximo, cargo del que no podía ser desposeído de ninguna forma, y le condenó al exilio. Este hecho, de facto, acababa con el triunvirato y dejaba al propio Octavio y a Marco Antonio como únicos gobernantes de la república.

Tras la campaña y la huida de Sexto a Grecia, convirtiéndose ahora en un problema exclusivamente de Marco Antonio, Octavio reorganizó aquellas tropas en veinticinco legiones, licenciando a muchos de los veteranos más o menos afines a Lépido. Envió a Tauro como gobernador a la provincia de África, que pasaba a manos del propio Octavio, y cargó los pocos restos de la flota de Marco Antonio con la parte del botín que le correspondía, restando los gastos de construcción de la flota de bahía Julia. A pesar del interesado reparto, Marco Antonio recibiría treinta y dos mil talentos de oro, que Octavio envió a Alejandría, donde suponía que tarde o temprano aparecería el otro superviviente el extinto triunvirato.

Sicilia volvió a ser rápidamente la provincia agrícola que siempre había sido, se restablecieron los grandes latifundios y el grano comenzó a llegar a Roma con frecuencia y orden. Sexto Pompeyo era historia.

*

A principios del año 35 a. n. e. Octavio llevaba nueve años ininterrumpidos gobernando Roma. Era más tiempo del que Marco Antonio o el propio Julio César habían pasado como dirigentes de la ciudad y Roma se había acostumbrado a Octavio.

La ciudad había sufrido una importante transformación, abandonando el color negruzco del ladrillo hecho con ceniza volcánica por el resplandeciente blanco del mármol de Carrara que poblaba sus templos, edificios públicos y fuentes. Había nuevos acueductos, y se construían y reparaban las calzadas gracias a los fondos llegados desde las cámaras de Sexto Pompeyo. El modius de grano se vendía a diez sestercios y había llegado a la ciudad la noticia de una deshonrosa derrota de Marco Antonio en Partia, donde parecía haber perdido cincuenta mil hombres sin tan siquiera haber entrado en combate una sola vez. Todo eran rumores y desmentidos sobre aquella campaña. Los partidarios de Marco Antonio se negaban a hablar de derrota por no haber habido batalla, pero la campaña tuvo una consecuencia clara: por primera vez la mayoría de Marco Antonio en el Senado empezó a decrecer en favor de Octavio gracias a la deserción de unos trescientos senadores que abandonaron las filas del amante de Cleopatra para situarse en el centro de la bancada y llamarse a sí mismos independientes. Este hecho agradó enormemente en un principio a Divus filius, pero pronto sería informado por Mecenas de que aquellos trescientos senadores no se unían a su causa por considerarle un cobarde en el campo de batalla. La huida de Filipos y la desaparición en la campaña contra Sexto seguían pasando factura a Octavio. Necesitaba una oportunidad para entrar en batalla y resarcirse a los ojos de Roma. La ciudad no seguiría eternamente a un buen gobernante mientras no dominaba las artes de Marte, y menos frente a un Marco Antonio que era un héroe militar desde la Guerra de las Galias. De hecho, la derrota en Partia, de ser cierta, constituiría la primera ocasión en que no salía totalmente victorioso de una batalla.

Divus filius necesitaba una oportunidad para lucirse, una guerra corta, fácil de vencer y que no le alejase en exceso de Roma.

Y la oportunidad llegó en forma de rebelión bárbara de los Salassi de Illyricum.127

Illyricum era una provincia romana que nunca había sido totalmente pacificada situada al norte del Drin. La provincia vivía cortos periodos de paz que se veían sucedidos por el rápido ascenso de uno u otro líder que se creía con poder para desafiar a Roma. El Senado enviaba un ejército, pacificaba la provincia y la asolaba, alimentando el odio y el resentimiento de los jóvenes que, al hacerse adultos, volvían a revelarse contra el poder de Roma.

En esta ocasión el líder de la revuelta era un tal Gentio, de apenas veinte años y descendiente directo del rey del mismo nombre que cien años antes había perdido su reino ante las fuerzas de Roma en una guerra que tan solo duró treinta días, dada la superioridad táctica romana.

El joven Gentio había iniciado una ruta de castigo y saqueo contra las pacíficas y poco defendidas ciudades romanas de la zona. En su afán conquistador, ante la ausencia de respuesta militar y quizás emulando a Alejandro Magno, se había atrevido a cruzar la frontera de la Galia Cisalpina infligiendo alguna que otra seria derrota a las débiles guarniciones romanas allí aposentadas.

Agripa y Octavio abandonaron Roma, dejando a Mecenas como gobernante de la ciudad, y se encaminaron al galope hacia la Galia Cisalpina. Movilizaron tres legiones de infantería y enviaron otra más por mar a través del Adriático para caer sobre la provincia desde dos frentes.

Gentio se vio obligado a replegarse al tener frente a él a un verdadero ejército romano y tras llegarle noticias del desembarco en su retaguardia. Rápidamente cayeron Terpo128, Salona129 y Sava130, dejando Metulum131 como último reducto en el que se refugió Gentio con sus tropas casi intactas.

Metulum era una ciudad situada sobre un acantilado de un tercio de estadio de alto132 y con unas defensas imponentes. Gentio hizo derribar el único puente que daba acceso a la ciudad y con el suministro de agua asegurado gracias a los pozos que poblaban la roca, se dispuso a esperar a que los romanos se aburrieran. La ciudad jamás había sido tomada.

—Si imponente es el acantilado, aún más lo es su muralla. Entiendo que en el pasado se diese este reducto por perdido y la ciudad no fuese tomada —dijo Octavio desde el praetorium mirando la ciudad.

—Puede hacerse —dijo Agripa con una media sonrisa en su rostro.

—Tuyo es el genio militar, amigo mío. Explícate.

—Haremos algo parecido a lo que hizo tu divino padre en Avariucum durante la guerra de las Galias.

—Mucho me temo que has leído sus textos con más pasión y atención que yo. Ilústrame, Agripa.

Agripa explicó cómo Julio César había construido de la nada dos inmensos montículos frente a las murallas de Avaricum. Un vez levantados, situó sobre ellos torres de asedio que podían ser volcadas hacia adelante convirtiendo sus laterales en cómodas pasarelas sobre las que transitar para tomar los muros.

—Si de algo tenemos en exceso en madera para una obra semejante —observó Octavio dando su consentimiento a su general de confianza.

Lo cierto es que Metulum estaba rodeada del más espeso bosque que los romanos habían visto nunca. Contenía árboles milenarios y de la altura de treinta hombres. Una vez que las tropas romanas se internaron en aquellos bosques dejaron de ver la luz directa del sol durante días y en ocasiones en plena mañana debieron avanzar con antorchas para evitar emboscadas.

La defensa natural que suponían aquellos bosques se convirtió en el peor enemigo de la fortaleza cuando aquellas tres legiones comenzaron a talar maderos y disponerlos para tomar la ciudad entre los alaridos de sus habitantes, que consideraban sagrados cada uno de aquellos árboles.

Los legionarios cavaban, transportaban la tierra y creaban el cimiento con madera mientras eran atacados por los arqueros de Gentio, que nunca pensó que necesitaría defenderse una vez acantonado. Pero Roma avanzaba inexorablemente, se construyeron anchos pasillos techados para poder acercar los troncos a las zonas donde los arqueros eran más peligrosos y se iban avanzando trincheras con empalizadas para que los arqueros romanos también obrasen sus blancos.

Cuando los montículos de tierra alcanzaron la altura de las murallas de Metulum, Agripa decidió unirlos mediante una empalizada de la misma altura tras la que proteger al grueso de las legiones y dejó de necesitar los pasillos techados. La ciudad perdió por primera vez sus vistas sobre el valle y ahora frente a sí solo divisaba un monstruo de arena y troncos apilados que amenazaba con tomarla.

Con los dos montículos acabados y las legiones protegidas comenzaron a subir las torres de asedio por las rampas al tiempo que se creaba con madera el principio de la estructura de un puente sobre el que serían volcadas las torres suavemente. Su anchura permitía el tránsito de al menos diez hombres en paralelo.

El día fijado para batalla final por el futuro de Mentulum, Agripa se puso al mando de las tropas que accederían por la torre sur y el propio Octavio hizo lo propio con la torre norte. Con la salvedad de que Octavio estaría al frente de sus hombres, en el cuerpo a cuerpo.

Volcaron las torres al unísono quedando apoyadas entre el montículo artificial y la muralla de la fortaleza y comenzaron el avance en paralelo.

Pero Gentio no había permanecido ocioso aquellas semanas. Sus hombres habían excavado la roca hasta la base de los montículos artificiales romanos y habían dejado la roca hueca y sostenida por unos pocos pilares de madera. Cuando empezó el ataque retiraron los pilares y el peso del montículo, las torres de asedio y los legionarios hicieron el resto. La torre que comandaba Agripa se vino abajo bajo su propio peso arrastrando consigo a varios miles de hombres.

La fortuna quiso que Octavio estuviese en la otra torre y al ver caer la mitad de su plan, no solo no retrocedió, sino que arengó a sus hombres y se dispuso a cruzar el primero aquellas murallas.

—Parece que nos tocará a nosotros el trabajo duro, muchachos. ¡Venguemos a los caídos y hagamos de Mentulum una leyenda!. ¡¡Atacad!!

Los legionarios y el propio Octavio se lanzaron al ataque achacando la caída de la torre sur a un fallo estructural y no al ingenio de Gentio. Pero el líder Salassi no había dejado nada al azar y la estructura de la torre norte comenzó a derrumbarse al igual que la de Agripa aunque con más lentitud y por partes.

Octavio, el primero en la batalla, a duras penas pudo sostenerse entre inmensas vigas, perdió su arma y quedo colgando unos instantes hasta que las astillas que se clavaban en sus manos le hicieron soltarse, cayó desde la altura de cuatro hombres provocando una dolorosa fractura abierta en su rótula derecha. Estando allí tumbado y viendo a otros hombres caer y morir irremediablemente, la débil estructura sobre la que había quedado también se vino abajo hasta el fondo de aquel acantilado. Octavio se supo vivo aunque sepultado antes de perder el conocimiento.

—Octavio, Octavio. —Era Agripa quien le zarandeaba buscando signos de vida en su amigo.

Divus filius estaba cubierto de polvo y sangre, su rodilla presentaba una postura imposible y había astillas del tamaño de un diente de jabalí clavadas en sus manos y brazos.

—¿Qué hacéis?, tenemos que reconstruir las torres —fueron sus primeras palabras.

Divus filius fue conducido al hospital de campaña donde su médico personal, Glicón, dictaminó que las heridas aunque graves, no hacían tener por la vida del triunviro. Tras esto, Octavio ordenó que se le atendiese como al resto de legionarios, por el orden de gravedad sus heridas, como si fuese uno más. El heredero de César soportó estoicamente el dolor de su rótula hasta que llegó su turno, se le extrajeron las astillas de sus manos y se le recolocó el hueso de su rodilla sin adormecer sus sentidos con el extracto de la amapola, dado que dicho privilegio era escaso y no estaba disponible para los soldados rasos.

Octavio tardó un mes en volver a ponerse de pie, y esto apoyado en muletas. Pudo salir de su tienda a tiempo para ver cómo Agripa había reconstruido las torres de asalto, esta vez asegurándose de que su base era segura, y ordenaba tomar la ciudad arengando a las tropas apelando a la gloria y valentía de Octavio en el ataque anterior.

Mentulum ardió hasta los cimientos, los legionarios orinaron sobre sus cenizas humeantes y no hubo supervivientes para ser vendido como esclavos. Hasta los recién nacidos fueron pasados a cuchillo o quemados vivos.

Tras la campaña, quedaron totalmente enterrados los rumores por la cobardía de Divus filius, el relato de su valentía en combate, exagerado o no por los testigos, llegó a Roma antes que el propio Octavio y enterró para siempre los cañaverales de Filipos.

Octavio regresaba triunfal de Illyricum.

Accedió a Roma desde el campo de Marte a lomos de un caballo blanco y con atuendo militar con el que se encontraba muy poco favorecido. Pero su faldilla de tiras de cuero ribeteada en púrpura dejaba ver las terribles cicatrices de su rodilla. Los agentes de Mecenas se habían encargado de dar a conocer que Octavio había sido gravemente herido liderando una batalla, y ahora el protagonista mostraba la prueba de aquellas heridas. La ciudad salió a aclamar a su amo, e incluso el Senado al completo se vio obligado a mostrar una reverencia que se traduciría en el nombramiento de Octavio como cónsul para el año próximo.

Pero Roma esperaba a Octavio con noticias que eclipsarían su magnífica campaña en Illyricum. Las fuerzas de Marco Antonio habían derrotado a Sexto Pompeyo en Abidos y había sido ejecutado en Mileto sin juicio previo. Además, el propio Marco Antonio en persona había obtenido una victoria aplastante sobre Artavasdes II en Armenia. El reino de Artavasdes servía de frontera entre el lejano oriente y occidente y básicamente vivía de los aranceles que cobraba a las caravanas de comerciantes entre ambos mundos. Dichos aranceles le habían hecho inmensamente rico, por lo que Marco Antonio traería consigo un importante tesoro para mostrar en su triunfo.

Por el contrario, Octavio había tomado y pacificado una provincia ciertamente pobre y que ya era romana, por lo que lo único que pudo aportar al tesoro fueron deudas.

Octavio se mordía las uñas, los labios y se tiraba de los pelos ante el inesperado éxito de su rival. Roma volvería a aclamar a Marco Antonio y él tendría que volver a empezar. Pero los espías de Mecenas le informaron de algo insólito: las fuerzas de Marco Antonio, habían llegado a Antioquía y habían girado hacia el oeste, en vez de seguir hacia el norte con dirección a Roma. «¿Qué estaba haciendo ese inepto? ¿Es que iba a embarcar a sus tropas en Tiro o en Qazati?133,» pensaba Octavio.

—¿Dónde están los barcos de Antonio? —preguntaba un nervioso Octavio a Agripa.

—El grueso de su flota está anclada en Rodas, Esmirna y Mileto —informó Agripa.

—¡Alejandría, se dirige a Alejandría! —dijo Livia, siempre despierta.

—No puede ser, Octavio, no puede celebrar un triunfo en Alejandría. Sería su fin en Roma —respondió Agripa ignorando a Livia por completo.

—Apuesto la herencia entera de mi divino padre a que ese idiota enamorado va a ofrecer el botín a la fellatrix egipcia antes que a Roma, ¿a dónde si no puede dirigirse?

—Vaya donde vaya, debemos usarlo en su contra, ha ejecutado a Sexto Pompeyo sin juicio y ha perdonado a los asesinos de César, Décimo Turulio y Casio Parmensis. Si ahora deshonra a Roma celebrando un triunfo en Alejandría podremos vencer su mayoría en el Senado —intervino Mecenas—. No tendremos mejor ocasión.

—No estoy seguro de usar la muerte de Sexto en su contra. Hizo mucho daño a Roma —dijo Octavio.

—El Mos Maiorum es claro, un ciudadano romano no puede ser ejecutado sin juicio.

—Necesitamos algo más.

En realidad habían sido Ahenobardo y Marco Titio, sobrino del propio Marco Antonio los que habían derrotado a Sexto y permitido su ejecución en Mileto. Tras ello ambos se habían dirigido a Roma, el primero para hacerse cargo de la mermada mayoría de la facción del Senado que seguía apoyando a Marco Antonio. Titio alegó motivos personales para dirigirse a Roma y concertó una discreta entrevista con Octavio donde reveló valiosa información.

—Lo ha llamado Las Donaciones de Alejandría —dijo Titio a Octavio—. Ha hecho a Cleopatra reina de todo Oriente repartiendo entre sus hijos diferentes reinos y territorios, algunos de ellos aún sin conquistar.

Octavio pidió la presencia de Agripa, Mecenas y Livia antes de que Titio continuase con su explicación.

Con el consejo de ancianos reunido, Divus filius pidió a Titio que continuase su explicación.

—Marco Antonio entró en Alejandría con una piel de león sobre su cuerpo y un carro de oro. Venía seguido por las riquezas traídas de Artashat y el propio Artavasdes II, al que capturaron vivo. Cleopatra y sus hijos le esperaban en un podio de cedro frente al palacio real. Allí nombró a Alejandro Helios rey de Armenia y Partia…

—¿Partia? —interrumpió Mecenas, no está tomada aún.

—Exacto, pero espera que aún hay más —dijo Titio antes de continuar—: Nombró a su hija Cleopatra Selene reina de Cirenaica y Libia.

—Cirenaica es mi territorio, ¿es que le ha confundido que enviase a Tauro como gobernador allí? —dijo Octavio boquiabierto.

—De hecho, su confusión es más que eso, Divus filius. —Titio usaba por primera vez el título dado a Octavio. —Nombró a su hijo pequeño con Cleopatra, Ptolomeo Filadelfo, rey de Siria y Cilicia, esta última, como sabéis, invadida por los partos.

—Gran regalo —intervino Livia, interesada en el relato.

—Por último, declaró a Cesarión como único heredero legítimo de Julio César, rey de reyes y rey de Egipto. Junto con su madre, que sería reina de reyes y tutora de todos sus hijos, lo que la convierte en reina de todas las provincias orientales y al propio Marco Antonio en su regente consorte.

—Consentí que ese patán se quedase con las provincias orientales porque le prefería robando allí que a los romanos, pero esto es demasiado. Va a dividir la república —dijo Octavio pensativo.

—Cuando la noticia llegue a toda Roma será la guerra —dijo Mecenas.

—Y hay algo que debe preocuparnos aún más. Ha nombrado a ese Cesarión como único hijo legítimo de César, ¿de verdad es hijo suyo? —dijo la siempre analítica y acertada Livia.

—No te quepa la menor duda. No tengo edad para haber conocido a César de joven, pero te aseguro que es la viva imagen del adulto que conocí con unos años menos. El chico es hijo de César.

—Eso podría dejarme sin herencia y sin el favor de las legiones.

—Las legiones te son fieles, Octavio —aseguró Agripa.

—Recuerda el motín de Lépido en Sicilia. Conseguí desactivarlo haciendo ver a los hombres que yo era el heredero de César. Si Cesarión se presenta en Roma con la legitimidad de Marco Antonio y su parecido físico será mi final.

—Debemos actuar, pero ¿Qué hacer? —dijo Mecenas.

—Impedir que Cesarión ponga un pie en Roma, desde luego, y llevar la guerra a Oriente —dijo Livia.

Todos se la quedaron mirando en silencio.

—No puedo declarar la guerra a Marco Antonio unilateralmente y basándome en rumores.

—Pronto no serán rumores. Muchos de los testigos de las Donaciones de Alejandría desertaron en ese instante y se dirigen ya a Roma. Además, el propio Marco Antonio ha enviado cartas al Senado justificándose.

—Si Marco Antonio reconoce sus actos será otra cosa. Pero juré no enfrentarme a él —dijo Octavio.

—Eso tiene solución. Declárale la guerra a ella y a quien la apoye. —Livia volvía a portar la solución centrándose en una Cleopatra a la que odiaba ferozmente.

—Juntos cuentan con más de veinte legiones y hay que suponer que habrán construido una importante flota. Tendremos que tomar Alejandría —informó Agripa diseñando ya la campaña.

—Tendremos que recabar el apoyo de Senado antes de desenvainar los gladium, Agripa —dijo Octavio mirando a su fiel general y antes de dirigirse a Titio—. Serás recompensado por esto Titio, pero ahora me gustaría que volvieses con tu tío y nos brindases toda la información que te sea posible antes de que descubra que te has cambiado de bando.

—No me ha cambiado de bando, mi bando es Roma.

—Por supuesto, por supuesto —concedió Divus filius.

—Y sobre la información… Hay algo más.

—No sé si seré capaz de sorprenderme más —dijo Mecenas tragando saliva trabajosamente.

—Mi tío ha modificado su testamento y sus disposiciones finales recogen todo lo que os he contado de su puño y letra. Las vestales guardan ahora la prueba de su traición.

—Si pudiésemos hacernos con ese testamento sería una prueba irrefutable, pero las vestales no nos lo entregarían jamás —dijo Livia.

—De manera voluntaria no —concluyó Octavio.

La noticia de las Donaciones de Alejandría cayó en Roma con más suavidad de lo esperado. Muchos fueron los romanos que no creyeron la noticia, pero el ambiente generalizado contra Marco Antonio se vio igualmente empañado por la noticia de que repudiaba a Octavia para casarse con la salvaje extranjera Cleopatra, además la dejaba sin dote y la insultaba gravemente en su escrito de divorcio.

Octavia era casi una diosa entre los seguidores de su hermano, pero además había conseguido hacerse un hueco en los corazones de los seguidores de Marco Antonio dada su complicadísima situación, que aceptó sin mostrar reticencias. Era abnegada, sacrificada, discreta y una excelente madre que se había ocupado sin queja alguna de los hijastros de su esposo con otras mujeres, tratándolos como iguales a los propios. El divorcio de Octavia afectó a la imagen de Marco Antonio más que si hubiese regalado a Cleopatra la Luna. Algún artesano anónimo comenzó a tallar estatuas de Octavia, su hermano encargó algunas de mármol de Carrara que colocó con toda la pompa y boato en el foro y poco a poco toda Roma se llenó de estatuas de Octavia134, a la que empezó a venerarse como a la Bona Dea.

Inmediatamente, Marco Antonio Antilo, primogénito de Marco Antonio y Fulvia Flaco, que estaba a punto de cumplir dieciocho años y llevaba buena parte de su vida al cuidado de Octavia, tuvo el arrojo de pedir a Octavio que le dejase marchar para unirse a su padre. Octavio se lo concedió sin rencor alguno y Antilo marchó a Alejandría

Tal y como Titio había adelantado, Marco Antonio envió una carta al Senado confirmando sus disposiciones en las provincias orientales y justificándose en que lo único que interesaba a Roma de oriente era la recaudación de impuesto y que este término quedaría asegurado con el nuevo reparto realizado. Para sorpresa de Octavio, la práctica totalidad de los senadores partidarios de Marco Antonio dieron por buenas las explicaciones y apenas se produjeron fisuras en su bando.

Así las cosas, Octavio tomó la palabra en el Senado con un discurso que llevaba preparado en pequeñas notad de papiro y que había sido redactado con la ayuda de Livia:

—Estimados padres conscriptos —comenzó Octavio mirando a su alrededor en la recientemente finalizada Curia Julia, que comenzó a construir su divino padre y que había culminado el propio Octavio—. Muchos y magníficos son los logros de mi compañero triunviro Marco Antonio e indudables sus éxitos en el arte de la guerra. Entiendo por ello el apoyo que le brindáis la mayoría de esta cámara, que le admiréis y que respetéis ampliamente.

Octavio hizo una pausa teatral digna de Plauto, casi esperando un aplauso a sus palabras.

—Sin embargo, me veo en la obligación de abriros los ojos con ciertos temas que no son menores…

—Ahora empieza el discurso, ¿verdad, Octavio? Lo de antes me pareció el cortejo en un lupanar —interrumpió Ahenobardo arrancando las risas de buena parte del graderío. Octavio sonrió al portavoz de su oponente y continuó—: Los impuestos de las provincias orientales. Esa es la justificación de Marco Antonio para sus nombramientos. Ciertamente deberían ser una parte importante del tesoro de Roma, pero ¿dónde están esos impuestos? Diez años lleva Marco Antonio como gobernante absoluto de las provincias orientales. ¿Sabéis cuánto ha ingresado el tesoro de Roma en tributos desde entonces? Yo os lo diré, padre conscriptos, la totalidad de cero denarios, ni de plata de ni de oro. Diez años gobernando oriente y ni un solo tributo ha llegado a Roma.

»¿Ha decidido Marco Antonio condonar la deudas, perdonar tributos o hacer exenciones de impuestos? No, padres conscriptos, lo que ha decidido es quedarse para su bolsa todo ese dinero. No tenemos constancia de la construcción de una sola calzada, puerto o templo. Lo que sí sabemos es que usó buena parte de lo recaudado para su deshonrosa campaña parta en la que murieron cincuenta mil hijos de Roma sin una sola batalla y que cuando al fin obtuvo una victoria frente a Artavasdes II. ¡¡Entregó las riquezas encontradas en su reino a la fellatrix egipcia y a su dios Sérapis!!

Los senadores comenzaron a agitarse, unos incómodos ante una verdad que ya conocían y otros deseosos de iniciar definitivamente las hostilidades. Octavio pidió calma con una mano mientras con la otra recolocaba las notas en las que basaba su discurso.

—Pero no es suficiente para Marco Antonio con no enviar tributos a Roma, es que además esquilma a Roma cada vez que tiene ocasión. Recordaréis, padres conscriptos, que nos brindó su apoyo en la campaña contra Sexto Pompeyo. Nos envió doscientas naves de guerra, pero ¿fue gratis este apoyo? Bien sabéis que no. Más de treinta mil talentos salidos de las cámaras de Sexto Pompeyo tras nueve años robando a Roma, fueron a parar a la bolsa de Marco Antonio. A su bolsa privada. Mientras que yo ingresaba íntegramente mi parte en el tesoro de Roma, ni un denario me quedé para mi bolsa, bien lo sabéis y ahí están los libros que lo demuestran.

—¿Y con qué nueva treta nos insulta ahora Marco Antonio? Regala Chipre, Fenicia, Filistea, Siria, Livia, Cirenaica y todo aquel territorio que se le ha ocurrido a los hijos de su amante egipcia y casi se nombra a sí mismo rey de Oriente, en flagrante oposición a nuestro Mos Maiorum.

Los murmullos entre los senadores se habían convertido en un silencio sepulcral con numerosas cabezas mirando directamente al suelo de mármol blanco inmaculado. Octavio sabía que sin un tumulto generalizado no podía contar con ganar una votación. Los partidarios de Marco Antonio eran demasiados y los independientes no querrían votar por él. El golpe definitivo tendría que esperar. Pero los ecos de aquel discurso empaparon Roma como la lluvia fina de otoño y Marco Antonio perdió definitivamente a la plebe.

La noticia del ataque de Octavio en el Senado tardaría dos meses en llegar a Alejandría y la reacción de Marco Antonio y Cleopatra no se hizo esperar: comenzó la movilización de la práctica totalidad de las legiones que tenía disponibles hacia Damasco y después al norte hacia Éfeso. Aun sin declaración formal, la guerra había comenzado.

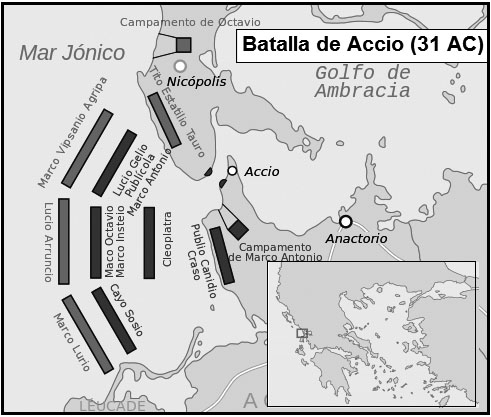

Una vez reunidos en Éfeso, Marco Antonio realizó un movimiento claramente ofensivo al mover a todas sus tropas hasta Accio, en el Peloponeso, donde montó un descomunal campamento, abrigó a su flota en una pequeña bahía con una aún más pequeña entrada muy fácil de defender; tomó las islas cercanas y se dispuso a esperar a Octavio.

La noticia de la movilización general de las fuerzas de Marco Antonio llegó a Roma seis meses antes de que éste llegase a Éfeso.

Agripa informaba a Octavio del movimiento de tropas y flotas y hacía una valoración de las fuerzas que podría llegar a concentrar el enemigo.

—Guerrae —dijo Octavio, ansioso y sonriente.

—En realidad, no ha habido declaración de guerra por su parte —dijo Agripa.

—Ni la habrá, querrá que los agresores seamos nosotros. Pero si no respondo me dejará como un cobarde.

—Tendremos que sacar a la luz su pequeño secreto.

—No nos queda más remedio. Y no podemos perder el tiempo, avisa a mi guardia pretoriana y vayamos al templo de Vesta —ordenó Octavio.

El triunviro César Octaviano vestido con toga praetexta, el comandante en jefe de sus ejércitos, Marco Vipsanio Agripa, con atuendo militar clásico y cuarenta de los inmensos germanos de la guardia pretoriana, con sus uniformes azules con corazas de plata, se encaminaron desde el carinae hacia el templo de Vesta, cuando ya caía la noche en Roma.

Las vírgenes Vestales eran la personificación de la suerte de Roma.

Era un orgullo y un honor para una familia romana que una de sus hijas fuese escogida como una de las siete Vestales. Las niñas entraban al servicio de la diosa Vesta antes de los siete años y podían dejar el servicio a los treinta. Solo al llegar a esta edad dejaban una vacante en el templo. Por supuesto debían permanecer vírgenes durante su servicio aunque pasados los treinta años, podían casarse y tener hijos. Si bien esto no era muy común, pues incluso después de dejar sus cargos, seguían siendo veneradas y la mayoría de ellas prefería morir virgen. Iban completamente tapadas con una túnica de algodón blanca y llevaban una complicada maraña de siete nudos de lana sobre su cabeza cuyo origen y significado, ya nadie recordaba.

La madre de Rómulo y Remo había sido vestal. Una hermana de Escipión “el Africano” había sido vestal y personajes tan poderosos como Sila o Cayo Mario, jamás consiguieron una vestal en sus familias.

Estaba prohibido tocar a una vestal. Cualquiera de estas niñas o adolescentes podría pasear tranquilamente por cualquier calle de Roma sin escolta alguna, pues estaban seguras de que bajo ningún concepto nadie se le acercaría. Se les podía hablar, pero no se las podía tocar.

Tocar a una vestal estaba castigado con la pena de muerte por estrangulamiento después de recibir trescientos latigazos. Los familiares cercanos, tales como la mujer e hijos de quien osase tocar a una vestal, eran condenados a morir de hambre.

Además de ser la suerte personificada de Roma, las vírgenes vestales cumplían otra misión para la república: eran las custodias de los testamentos en Roma. A mediados del año 32 a. n. e., la noche que Octavio y sus hombres se dirigían al templo de Vesta, había allí depositados dos millones de testamentos, la mitad de ellos de personas ajenas a Roma, residentes en todo el Mare Nostrum.

Dentro del templo, la encargada de llevar la disciplina era la vestal máxima, sencillamente la de más edad. La noche que se oyó aporrear sin miramientos las puertas del templo de Vesta, la vestal máxima era Cornelia Cepionis, emparentada vagamente con la mujer de Octavio.

—-¿Quién llama a la puerta del templo de Vesta? —La mujer era del todo amable, pues se podía ir al Templo de Vesta a entregar un testamento a cualquier hora del día o de la noche.

—César Octaviano, vestal máxima. —Octavio, antes de acceder al edificio, cruzó la mirada con Espurina, que andaba por allí distraído. El Adivino, tras unos instantes sosteniendo la mirada al triunviro, puso cara de pánico y salió corriendo como si tuviese veinte años.

—Noble Octaviano, ¿deseáis entregar vuestro testamento a Vesta? —preguntó la mujer cuando Octavio, Agripa y sus cuarenta acompañantes habían entrado en el edificio.

—Ciertamente no, Cornelia. He venido a llevarme un testamento, no a entregarlo.

—No hacía falta que os desplazaseis hasta aquí, un mensaje con vuestro sello habría bastado para enviaros vuestro testamento —contestó la vestal amablemente.

—No es mi testamento el que busco, Cornelia.

Para ese instante otras cuatro de las siete vestales ya habían acudido a aquella primera estancia interior del edificio donde transcurría la conversación. Su presencia hacia que los hombres de la guardia pretoriana de Octavio comenzaran a apretujarse para evitar tocar a las vírgenes.

Todas las chicas miraban a Octavio con extrañeza en sus rostros.

—Quiero el testamento del triunviro Marco Antonio —dijo Octavio sin inmutarse.

—Es imposible, el testamento de un hombre es secreto e inviolable y no se puede entregar hasta su muerte.

—Mujer…, quiero el testamento de Marco Antonio y lo quiero ahora.

—Por encima de mi cadáver, Octavio —le contestó Cornelia desafiante.

—Espero no tener que llegar a tanto —dijo el joven triunviro haciendo una señal con la cabeza a su guardia pretoriana.

Uno de los hombres se adelantó y propinó un fuerte puñetazo a la vestal máxima en la parte derecha de su rostro. La mujer salió despedida contra una pared, se golpeó la cabeza y cayó al suelo sin sentido.

Las demás vestales presentes, lloraban y suplicaban por sus vidas a Vesta mientras otro de los pretorianos se acercó a la que parecía más joven de ellas y la abofeteó sin miramientos.

—Os lo entregaré, os lo entregaré. ¡Parad! —dijo una de las chicas de unos veinticinco años, que parecía la mayor del grupo después de la vestal máxima.

Octavio, Agripa y la guardia pretoriana siguieron a la chica hasta los inmensos almacenes repletos de estantes con casilleros cuadrados, donde se depositaban los testamentos sellados y enrollados, con una pequeña etiqueta lacrada en la se escribía en nombre de su dueño. Según pudo ver Octavio, que nunca había entrado allí como casi nadie en Roma, había una zona específica para senadores de la ciudad, y a su lado unos casilleros prácticamente vacíos. En ellos solo había dos rollos: los de Lépido y Marco Antonio.

—¿Y el tuyo? —preguntó Agripa.

—Aún no he hecho testamento —hizo una pausa, se volvió hacia la vestal que les acompañaba y añadió convencido y sonriente—: tendré que volver en estos días.

Los asaltantes volvieron a la calle entre los sollozos de la mayoría de vírgenes y las amenazas de algunas de ellas.

En la misma puerta del templo, Octavio se detuvo, miró a Agripa y preguntó:

—¿Quiénes han sido?

Era la señal pactada. Agripa desenvainó su gladium y lo hundió desde el hombro derecho hasta el corazón de uno de los pretorianos que había tocado a las vestales. El otro apenas tuvo tiempo de sacar su espada, pero antes de adoptar una actitud defensiva, Agripa le había ensartado a la altura del esternón. Con uno de los hombres muerto y el otro agonizando, Octavio dijo:

—No se puede tocar a una vestal. Que los azoten trescientas veces aunque estén muertos.

El testamento de Marco Antonio era aún más jugoso de que lo que a Octavio le habían contado, y a la mañana siguiente, convocó al Senado a primera hora en templo de Bellona, fuera del Pomerium de la ciudad. Iban a tratarse por lo tanto asuntos bélicos.

Se había descartado totalmente la Curia Pompeya, por haberse declarado el edificio nefas tras el asesinato del dictator. Octavio planeaba construir en su lugar unas letrinas.

Casi novecientos senadores acudieron a la llamada, atraídos por el lugar escogido y conocedores de los movimientos de Marco Antonio en Alejandría. Trescientos de ellos era abiertamente partidarios suyos y su portavoz volvía a ser Ahenobardo.

Octavio había entrado prácticamente el primero en la cámara y esperaba pacientemente en su silla curul de marfil, frente a la grada. Unos pasos por delante de las sillas de los cónsules designados, que no electos, de aquel año.

Tenía la pierna derecha adelantada, la izquierda bajo su propia silla, la espalda recta y un papiro enrollado descansando sobre sus antebrazos.

El joven triunviro espero a que los senadores se acomodaran en la grada y cesasen los murmullos para empezar a hablar.

—Estimados padres conscriptos —comenzó a decir sin elevar la voz—, el motivo de esta reunión, como muchos imaginaréis, es la guerra. Estamos siendo atacados. Roma está siendo atacada y, os digo más: la república está siendo ultrajada. —Hizo una pausa para ganar solemnidad—. La República que con tanto esfuerzo defendieron nuestros padres y abuelos de enemigos exteriores, tiene ahora un enemigo dentro de ella y debemos atajar esa amenaza. —Los murmullos y silbidos entre los partidarios de Marco Antonio no se hicieron esperar. Octavio se puso de pie, extendió sus manos, sosteniendo aquel rollo en una de ellas y pidió silencio—. ¡Sé que algunos no me creéis, pero hoy he traído pruebas a esta cámara de lo que estoy diciendo! —Octavio fue elevando el tono de voz hasta resultar atronador dentro de las paredes de aquella curia.

—Vamos, Octavio, no vas a declarar la guerra a Marco Antonio por no presentarse a un juicio amañado. ¿Qué traes ahí?, ¿el testimonio de tu hermana? —gritó Ahenobardo.

Media cámara estalló en risas.

—Mucho me temo que no os reiréis tras oír... —Hizo una nueva y larga pausa mientras miraba de lado a lado a aquella grada— …el testamento de Marco Antonio —concluyó con gran solemnidad.

Buena parte de los novecientos senadores, muchos de ellos ni siquiera eran partidarios de Marco Antonio, se pusieron de pie a gritar a un serio y sereno Octavio, que paseaba lentamente por el podio pidiendo silencio con las manos.

Fue Ahenobardo quien tomó la palabra.

—Aun en el caso de que no fuese una falsificación, que lo es. ¿Cómo has obtenido ese documento? El testamento de un hombre es inviolable.

—El testamento lo he obtenido tras un desagradable incidente en el templo de Vesta. Sus culpables ya han sido ajusticiados. Hay testigos. Por azar, el documento cayó en mis manos y ya estaba abierto, por lo que lo leí y opino que Roma debe ser partícipe de lo que se dice en él —dijo Octavio con sorprendente poco convencimiento.

—Oh, cuantas amables casualidades, Octavio, ¿pasabas por allí? —le replicó Ahenobardo irónico.

—Cómo llegó a mis manos es lo de menos, Cneo Domicio Ahenobardo. Si no me crees, puedes ir al templo de Vesta ahora mismo a consultarlo. Todos agradeceremos tu marcha de esta cámara —Octavio usó el tono más despectivo que pudo.

—Lee ese panfleto y acabemos esta farsa —contestó el veterano senador que doblaba en edad los treinta años de Octavio.

—¿Farsa?, ¿es que no reconoces la firma y sello de tu amo? —Octavio tendió el documento a Ahenobardo que tuvo que reconocer ante la cámara que eran ciertos. El testamento era de Marco Antonio.

Y Octavio comenzó a leer saltándose los formalismos.

—Lego todas mis posesiones, dinero, títulos, inmuebles, tierras y esclavos a Cleopatra VII de Egipto, mi única esposa legítima y reconocida.

«Tolerable», pensó Ahenobardo.

—Ratifico las disposiciones para mis provincias conocidas como las Donaciones de Alejandría. En todos y cada uno de sus puntos, y ordeno que sean respetadas para sus respectivos destinatarios, así como para sus descendientes.

«Escandaloso, pero ya conocido, no provocará una guerra», pensó Ahenobardo.

—Ordeno el inmediato reconocimiento de Cesarión como único hijo legítimo de Cayo Julio César y que le sean entregados todos los bienes pertenecientes a su padre. —Octavio hizo una pausa—. Cuando todos sabemos que el chico es hijo de un esclavo nubio y que no tiene nada que ver con mi divino padre.

Ahenobardo, que había visto en persona a Cesarión, no pudo evitar sonreír abiertamente ante el comentario de Octavio, pensando en la sorpresa que se llevaría cuando Cesarión se presentase en Roma.

—Por último —continuó Octavio y elevó la voz todo lo que pudo—: Declaro a Cesarión, legítimo rey de Roma, y a Alejandría, capital del Imperio romano.

«Inconcebible e inaceptable, la bruja del Nilo ha debido drogarle», pensó Ahenobardo.

Las sillas volaron, junto con puñetazos, bocados y patadas. Había togas ensangrentadas y senadores por el suelo, inconscientes. Los lictores tuvieron que emplearse a fondo para poner orden y el reloj solar de la cámara necesitó la tercera parte de una hora para que volviese el orden. Había ojos morados, labios partidos, arañazos, huesos quebrados y diferentes cortes.

Octavio, que había sido protegido de toda agresión por su guardia pretoriana, se adelantó de nuevo hacia un abatido Ahenobardo para que comprobase el documento. Todo era cierto. Todo estaba allí escrito.

La cámara votó por casi setecientos votos a favor y algo más doscientas abstenciones, declarar hostis a Marco Antonio.

En una segunda votación, se declaró por unanimidad, la guerra a Egipto. Y con casi quinientos cincuenta votos a favor y una veintena en contra, se aprobó declarar enemicus a cualquiera que diese apoyo, alojamiento, comida o fuego a la reina del Nilo, incluido Marco Antonio.

Como no podía ser de otra manera, Octavio recibió el encargo de detener a los ejércitos que Marco Antonio y Cleopatra concentraban en Éfeso, para ello obtuvo un nuevo consulado, el tercero de su carrera, y recibió permiso para hacer uso de las fuerzas y recursos que el joven triunviro estimase convenientes. Se dio por extinguido el segundo triunvirato, nombrando a Octavio, gobernador general de la república por tiempo indefinido. Y por ley, pasaba a llamarse oficialmente César Octaviano Divus filius. Dirigirse a él en cualquier otra forma, sería considerado delito.

Por último, César Octaviano juró devolver el gobierno de la república de Roma al Senado tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio. Este anuncio fue aplaudido y jaleado por la cámara al completo.

La primera decisión del gobernador general fue delegar el mando de todos los ejércitos del imperio en Marco Vipsanio Agripa, poniéndose el propio César Octaviano a las órdenes de este.

En torno a doscientos senadores fieles a Marco Antonio dejaron Roma a pesar de lo desvelado en su testamento y se dirigieron al encuentro de su líder. Estos, declararon ilegítimo el gobierno de César Octaviano y crearon un nuevo “verdadero Senado de Roma” en Éfeso. El extriunviro, a sus cincuenta y un años lloró como un niño al verles llegar con Ahenobardo a la cabeza, que inmediatamente se incorporó a la tienda de mando.

César Octaviano no movió un dedo por impedir este movimiento. Inmediatamente proscribió a los senadores desertores y se incautó de sus bienes. Sus fortunas servirían para pagar la guerra contra Egipto y sus aliados.

El pequeño consejo de ancianos volvió a reunirse, esta vez con presencia de Tauro y Cornelio Galo, que acompañarían a Agripa y Octavio en la campaña. Todos sentados en el salón de reuniones del palacio de Hortensio, debían decidir cómo afrontar aquella guerra.

—Si no tomamos Alejandría, no habremos conseguido nada —opinaba el propio César Octaviano.

—Pero Marco Antonio está ya asentado en Accio. Planteará batalla es sus costas —dijo Cornelio Galo.

—Un lugar curioso, Accio —intervino Agripa—. Jamás hubiese acampado allí.

—Debe tener una ruta de suministros muy bien resguardada —dijo Tauro observando un mapa de la costa de Accio.

—Lo cierto es que nos deja dos opciones. O le vencemos allí, o embarcamos a los hombres y tomamos Alejandría por mar.

—Si nos desplazamos a Alejandría con el grueso de nuestras legiones, le dejaríamos el camino libre para caer sobre Roma. Hay que ir a Accio y obligarle a luchar —dijo Agripa.

—Además, si tomamos Alejandría sin derrotarle antes, nos sitiará en la ciudad y le dejaremos la iniciativa de la guerra —intervino Livia.

—Accio decidirá esta guerra —dijo Cornelio Galo.

—Así es, pero por si las armas no son suficientes… —intervino Mecenas críptico—. El líder de la caballería tracia de Marco Antonio se llama Argoportus, cuando necesitéis dejar a nuestro enemigo sin sus fuerzas de caballería, enviad un poema de Virgilio al galo. Sabrá qué hacer.

Todos miraron a Mecenas mientras este se introducía un pastelillo de miel distraídamente en su boca.

Agripa movilizó diecinueve de las veinticinco legiones que tenía disponibles y a la totalidad de sus cerca de quinientos barcos. Él mismo se puso al mando de la flota que navegaría con teórico viento en contra hacia Accio y Marco Antonio. Octaviano tomó el mando del grueso de las legiones que se desplazarían por tierra hasta el golfo de Ambracia,135 con Estatilio Tauro como su segundo. En total, entre legionarios, fuerzas auxiliares, caballería y marineros, movilizaban doscientos treinta mil hombres.

Marco Antonio y Cleopatra habían desplazado a Accio ciento noventa mil hombres, tan solo cincuenta mil de ellos romanos, y cuatrocientas ochenta naves. Se decidió a acampar en la bahía de Ambracia, en un lugar que estimó seguro y fácil de defender, sin contar con que aquella fácil defensa, debido a la estrechez de su desembocadura al mar, podría convertirse en una trampa en caso de necesitar salir en tropel.

La presencia de Cleopatra en la tienda de mando de Marco Antonio no hacía más que importunar a Canidio, Sosio, Ahenobardo y el resto del estado mayor. Cleopatra estaba financiando aquella guerra y se creía con derecho de tomar decisiones en campaña, extremo que ninguno de los hombres presentes en la tienda de mando compartía. Entre discusiones e imposiciones de la reina, Marco Antonio había diseñado una ruta de suministros más que deficiente basada en la inmensa cantidad de oro que Cleopatra traía consigo y sin contar que no se puede comprar aquello que no existe.

Los alimentos para aquellos ciento noventa mil hombres estaban llegando mediante una ruta por tierra que necesitaba dirigirse al norte antes de volver a terreno seguro hacia el sur y desde los puertos de Modona136 y Leucas, y fueron precisamente estos dos importantes puertos a los que se dirigió directamente Agripa con el grueso de su flota.

En Leucas encontró como protector a Sosio que fue cogido por sorpresa e ignominiosamente derrotado. Consiguió salir vivo por poco y volver a Accio con la noticia de la pérdida de una de las rutas de suministros y casi doscientas naves. Modona no corrió mejor suerte. Cayó tras un breve asedio y su protector, el rey Mogud II de Mauritania fue ejecutado por el mismísimo Agripa en persona.

Octaviano y Tauro no estaban teniendo tanta suerte.

Su marcha, tras embarcar en la siempre fiel Brumdisium, estaba siendo francamente penosa. Disponían de un ejército demasiado numeroso para ser rápido y al estar en guerra debían montar un campamento cada noche. Al amanecer empezaban a machar tropas, pero las últimas de ellas iniciaban su camino con el sol en todo lo alto del horizonte.

Tauro decidió dividir las fuerzas y enviar una avanzadilla de tres legiones para buscar un lugar seguro donde acampar en los alrededores de Accio y empezar a hostigar la ruta terrestre de suministros de su enemigo. Llegó a conseguir cierto éxito en los dos primeros ataques, pero Marco Antonio envió a Decimo Turulio, uno de los asesinos de César que quedaban con vida, a contener aquellos ataques. Lejos de limitarse a la contención, Turulio destrozó completamente a la avanzadilla de Octaviano y restó tres legiones de su enemigo a la contienda.