Chapitre 5

Les aspects techniques et économiques

On a vu dans le chapitre précédent que le

capitalisme industriel se mettait en place au XIXe siècle dans les pays d’Europe occidentale et aux

États-Unis. Leurs économies présentent certaines caractéristiques

et traits d’évolution communs: les fluctuations cycliques, les

transformations technologiques et les processus de concentration et

d’organisation des firmes. Elles sont aussi de plus en plus liées

par les échanges, les migrations et les mouvements de capitaux,

dans ce qu’on a appelé une première mondialisation.

Cycles, fluctuations et crises

Les classiques attribuaient aux crises et aux

phases d’expansion des causes extra-économiques aléatoires comme

les guerres, les inventions, le climat, les épidémies, les bulles

spéculatives, et ils ont donc ignoré leur caractère régulier. Ce

n’est que dans la deuxième moitié du XIXe siècle que ce caractère est reconnu et analysé.

Le cycle des affaires est un mouvement périodique en quatre temps,

une phase d’expansion (I), suivie de la crise (II) qui fait

basculer l’économie dans une période de dépression (III). Le creux

de la dépression est suivi de la reprise (IV), début d’une nouvelle

phase de prospérité. La crise est donc un des moments du cycle, une

étape qui permettra par la « destruction créatrice » des anciennes

industries, pendant la phase de dépression, d’autres progrès avec

des activités nouvelles.

Les cycles longs Kondratiev

Le cycle étudié par l’économiste russe est un

cycle des variations de prix à long terme depuis les débuts de

l'industrialisation. Il s’agit bien des prix et non de la

production, car le XIXe siècle dans son

ensemble est un siècle de croissance, il est impossible de parler

de phases longues de stagnation ou de recul du produit global. Tout

au plus peut-on constater un ralentissement de la croissance dans

les phases de déflation et inversement. Les dates des pics pour les

phases ascendantes (A) et descendantes (B) des prix depuis la fin

du XVIIIe siècle jusqu’à la crise de

1929, apparaissent ci-dessous, en reprenant les dates et la

terminologie de Schumpeter. Le premier cycle est celui de la

révolution industrielle, basé sur le

coton, la vapeur et le fer ; le deuxième, celui des chemins de

fer et de l’acier, à l’apogée de la bourgeoisie, est le

cycle bourgeois ou cycle de la railroadization ; le troisième est

celui de l’électricité, de la chimie, du

pétrole et des moteurs à combustion (cycle de la 2e révolution

industrielle, ou néomercantiliste parce qu’il est marqué par le

retour au protectionnisme).

• Premier

cycle, dit de la 1re révolution

industrielle: phase A (de 1787 à 1813), phase B (de 1814 à

1842) ;

• Deuxième cycle, dit de la railroadization : phase A (de 1843 à 1869),

phase B (de 1870 à 1897) ;

• Troisième cycle, néomercantiliste :

phase A (de 1898 à 1924), phase B (de 1925 à 1939).

Les cycles longs des prix ont été expliqués par

la présence ou l’absence d’innovations (Schumpeter, cf. ch. 1). On

a avancé également le rôle de l’abondance ou de la pénurie de

métaux précieux: la déflation des périodes 1814-1834 et 1873-1896,

dans un contexte dépressif, est liée à une pénurie monétaire,

tandis que les reprises d’inflation correspondent aux découvertes

d’or (1849, 1900). Enfin, les facteurs sociaux ont été mis en

avant: une durée de 25 ans correspond à l’arrivée d’une nouvelle

génération d’ouvriers sur le terrain social et une reprise des

conflits qui expliquerait les retournements de la

conjoncture.

Les cycles de l’activité économique

En ce qui concerne l’évolution des variables

réelles (production, investissement, emploi, commerce extérieur) et

non plus seulement des prix, trois types de cycles ont été

analysés: le cycle Juglar en 1862, un cycle de 7 à 11 ans ; le

cycle Kitchin en 1923, de 40 mois environ; le cycle Kuznets (1967)

de 16 à 22 ans. Le retournement du cycle correspond à la crise

économique, qui change au XIXe siècle,

passant de la crise d’ancien régime à

la crise industrielle capitaliste au

fur et à mesure que l’agriculture décline dans les économies au

profit de l’industrie, que le commerce international et les

mouvements de capitaux progressent et que le système bancaire et

financier s’étend à toutes les activités. Les crises les plus

fortes (1847, 1873 et 1929) sont celles qui coïncident avec un

retournement du cycle long. Les fluctuations de l’investissement,

notamment ferroviaire, expliquent en partie les crises

industrielles. Le commerce accru rend compte des effets de

propagation, alors que l’expansion des échanges limite la portée

des facteurs agricoles et climatiques: les importations de grains

peuvent éviter au XIXe les pénuries dues

à de mauvaises récoltes. Enfin les paniques bancaires et boursières

se répercutent sur toute l’activité et aggravent la crise.

• Crise d’ancien

régime : crise agricole qui se transmet aux industries,

surtout le textile et le bâtiment, hausse des prix, chômage; elle

profite aux vendeurs de grains et prend un tour politique. Prix et

quantités varient en sens opposé.

• Crise industrielle

capitaliste: crise de surproduction et/ou crise financière

accompagnées de baisse de prix, baisse de la production, de

l’emploi, et de faillites en chaîne. Prix et quantités varient dans

le même sens, la déflation accompagne la crise, l’inflation

accompagne l’expansion.

La deuxième révolution industrielle

La vapeur est encore la principale source

d’énergie jusqu’au début du XXe siècle,

mais son rendement thermique est faible, les accidents sont

toujours une menace et elle est moins accessible aux petites

entreprises. Le moteur à explosion et le moteur électrique

permettront de résoudre ces difficultés. La deuxième révolution

industrielle, qui commence vers 1880, se caractérise aussi par une

évolution des applications scientifiques, allant du visible vers

l’invisible, depuis le monde apparent des leviers, engrenages,

axes, poulies, etc. vers le monde caché des atomes, courants,

molécules, flux, ondes, bactéries, gènes, virus, etc.

Électricité

Cette nouvelle forme d’énergie est capable

d’usages multiples (moteurs, chauffage, éclairage) et peut être

transportée. La puissance produite par un générateur à distance est

utilisée sans perdre d’énergie, au lieu de devoir nécessairement

l’employer sur place. À la place d’un moteur central dans l’usine

dont les mouvements sont transmis avec des pertes énormes par des

câbles, des courroies, des poulies et des axes, on peut désormais

transporter l’énergie vers la plus petite entreprise, qui peut se

passer d’acquérir une machine coûteuse et surdimensionnée. Le

mouvement de concentration des firmes dans les années 1890-1910 est

ainsi contrebalancé par la multiplication de firmes de taille

réduite utilisant des outils modernes et travaillant de façon

complémentaire avec les géants de l’industrie.

Michael Faraday, à partir des recherches de

Volta et d’Ampère, conçoit le moteur électrique dès 1821. Des

dynamos plus efficaces seront construites par Werner von Siemens en

1866 et le Belge Zénobe Gramme en 1870. L'éclairage au gaz est peu

à peu remplacé par l’éclairage électrique dans les lieux publics.

Deprez réalise le premier transport d’énergie en 1882 entre

Grenoble et Vizille. En 1890, Bergès met au point la turbine

hydroélectrique qui permettra la mise en œuvre du potentiel alpin.

L'ampoule est inventée par Joseph Swan en Angleterre en 1860, et

perfectionnée par Thomas Edison aux États-Unis en 1878, ce qui

ouvre la voie à une utilisation domestique générale et exige la

création de centrales électriques. Celles-ci se multiplient à la

fin du siècle pour réaliser cette véritable révolution,

l’équipement de millions de foyers en électricité. Plus que toute

autre invention, les applications de l’électricité révolutionnent

en effet la vie humaine. Les premiers tramways et métros

apparaissent, ce qui relance les activités ferroviaires avec

l’équipement des villes. Les ascenseurs électriques permettent de

construire des immeubles de plus en plus élevés et les premiers

gratte-ciel s’élancent à New York ou Chicago. Le télégraphe est mis

au point et l’Américain Samuel Morse lui invente un code (1834).

Une première liaison est établie entre Washington et Baltimore en

1844 et un câble sous-marin est posé entre la France et

l’Angleterre en 1851. La liaison vers les États-Unis sera réalisée

en 1866. Le télégraphe électrique permet de relier les divers

marchés et Bourses au niveau mondial et aussi de gérer les filiales

éloignées, ce qui permet la multinationalisation des grandes

firmes. Le téléphone est inventé par l’Américain Graham Bell en

1876, conférant aux États-Unis une avance considérable avec 8

millions d’abonnés sur 12 millions dans le monde en 1912. En 1896,

la transmission sans fil (TSF), utilisant les ondes, est découverte

par Marconi. C'est l’origine de la radio, mise au point en 1906. De

nouvelles activités et débouchés dans les transports urbains, dans

les industries électriques et électromécaniques, dans les

communications, se développent et contribuent à la reprise

économique de la Belle Époque.

Pétrole, automobile, aviation

La première automobile est construite par

Gottlieb Daimler et Karl Benz en 1885, après que le moteur à

explosion ait été mis au point en 1876 par Nikolaus Otto. Les puits

de pétrole étaient apparus en Pennsylvanie dès 1859. En 1888, John

Dunlop fabrique les premiers pneumatiques à Birmingham. Rudolf

Diesel crée à Munich un moteur thermique à injection en 1897, le

moteur qui portera son nom, d’un rendement supérieur au moteur à

essence, sans mélange et sans dispositif d’allumage. Très lourd, il

servira pour produire de l’électricité dans les centrales, puis

pour les navires, les sous-marins, les locomotives, les camions et

finalement les automobiles à partir de 1920.

L'industrie automobile et celle du pétrole

seront au cœur des économies industrielles au XXe siècle. Dans les années 1900, la première est

encore de type artisanal avec des centaines de constructeurs (155

en France en 1914). Les modèles sont construits à l’unité, à la

demande du client, chers et réservés à une élite. En 1906, une

petite voiture représente 6 à 7 fois le salaire annuel d’un

ouvrier. Le démarrage de l’automobile est difficile faute

d’infrastructures (routes, garage, pièces, essence) et du fait des

pannes constantes. Les réglementations commencent à être mises en

vigueur; le permis de conduire fait son apparition ainsi que les

écoles de conduite et les plaques d’immatriculation. Le premier

salon de l’auto a lieu à Paris en 1889. Des courses sont

organisées, comme Paris-Rouen en 1894, Paris-Marseille en 1896, ou

Paris-Amsterdam en 1898, qui montreront la supériorité du moteur à

explosion.

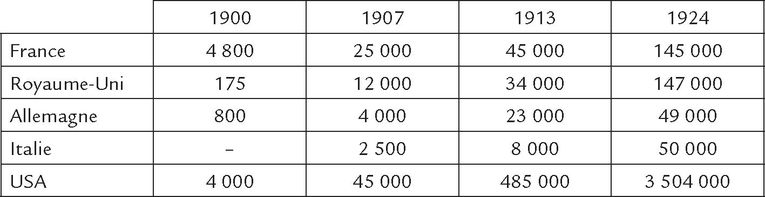

La France, malgré son relatif retard industriel,

devient le premier producteur mondial (tableau

13) : en 1903 elle est à l’origine des 3/5 des voitures

construites dans le monde. Armand Peugeot démarre en 1890 la

fabrication d’automobiles, De Dion et Bouton produisent un véhicule

équipé d’un moteur à essence et d’un démarreur électrique en 1895,

De Dietrich lance ses premières automobiles en 1897 et Louis

Renault fonde sa firme en 1898 avec 6 ouvriers (elle en comptera

4000 en 1913). Berliet entreprend la production de camions en série

en 1906. René Panhard et Émile Levassor s’associent à Daimler pour

les moteurs et à Peugeot pour les châssis, ils réalisent en 1891 le

premier véhicule à essence commercialisé, avec tous les éléments

basiques de la voiture à venir. André Citroën entre en 1908 dans la

Société d’électricité et d’automobiles Mors dont il reprendra la

direction. À la fin de la guerre, la firme, établie au quai de

Javel, prend son nom et compte 13 000 ouvriers. Elle construit en

1919 la première voiture populaire en France, le modèle A1, suivi

de la 5 CV en 1922, fabriquée en série.

L'industrie automobile américaine dépasse

cependant celle de la France dès 1905. La production moyenne par

entreprise en Europe n’est que le dixième de celle des firmes

américaines et la productivité environ quatre fois inférieure en

1913. La Ford Motor Company est créée

en 1903 à Detroit avec 12 ouvriers. Henry Ford annonce son projet

de fabriquer les automobiles les unes après les autres, toutes

identiques, venant de la même usine. Après avoir produit divers

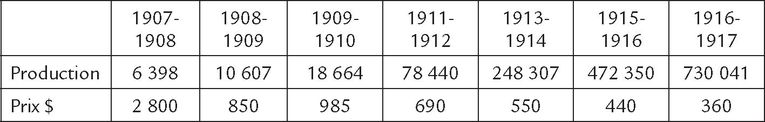

modèles sous les noms A, B, C, etc., il arrive à T en 1908… Ce

modèle, solide, simple et léger, révolutionne l’industrie par la

production en série sur une chaîne mobile d’assemblage

(assembly line) qui permet d’augmenter

massivement la productivité tout en réduisant les coûts et les prix

(tableau

14). Le modèle T était vendu 850 dollars au départ, mais le

prix passera à 290 dollars en 1924 pour un modèle bien supérieur.

Ford augmente en même temps les salaires en 1914 avec le

Five-dollars day (plus du double du

tarif en vigueur), créant ainsi des débouchés pour ses propres

produits, lançant le principe de la consommation de masse. Le temps

de travail est en même temps réduit de 10 à 8 heures par jour, puis

dans les années 1920 de 6 à 5 jours par semaine. Une automobile sur

deux aux États-Unis est une Modèle T dans les années 1920 et 15

millions d’exemplaires ont été fabriqués au total en 1926. Ford

réalise alors la moitié de la

production mondiale.

La nouvelle industrie exerce des effets

d’entraînement énormes: « Aucun autre produit n’a donné une moisson

aussi riche de liaisons en amont et en aval » (Landes). La

production d’aluminium passe ainsi de 360 t en France en 1895 à 13

483 t en 1913. Les secteurs de l’acier, du bois, du caoutchouc, des

produits électriques, des peintures et du plastique trouvent aussi

des débouchés croissants et se développent, comme tous les services

liés à l’automobile, auparavant inexistants: assurance, garages,

location, stationnement, écoles de conduite, tourisme, banques,

adaptation des routes, régulation publique, etc.

Dans l’aviation, la France a une avance

considérable jusqu’en 1914, malgré le succès des frères Wright en

1903, grâce à son industrie automobile. Les mêmes techniques sont

utilisées et les mêmes firmes produisent les aéroplanes et les

voitures. Les principales avancées techniques, les exploits, les

premières et les records sont réalisés en France. Santos-Dumont

multiplie les vols, Blériot traverse la Manche en 1909 et Roland

Garros la Méditerranée en 1912. Les dirigeables ou Zeppelins, plus

légers que l’air, se développeront en parallèle jusqu’à la

catastrophe du Hindenburg en 1930 qui marque le triomphe définitif

de l’avion.

Industries chimiques

Elles offrent un éventail extrêmement large de

productions: des explosifs aux colorants et peintures, des films

aux fertilisants, des textiles artificiels à la pharmacie et aux

parfums, des industries métallurgiques aux cimenteries, et sont à

l’origine d’activités qui connaîtront un essor extraordinaire comme

l’industrie des médicaments ou celle du cinéma. L'Allemagne est le

pays leader dans la chimie. Von Liebig dès 1840 élabore les

premiers engrais artificiels. La firme Bayer met au point des

colorants synthétiques en 1880. BASF (Badische

Anilin und Soda Fabrik) multiplie les découvertes de teintes

artificielles et d’explosifs à partir des nitrates. De nombreux

médicaments sont développés: la quinine, le chloroforme, l’aspirine

surtout, mise au point par Hoffmann en 1899. La nitroglycérine est

transformée en dynamite par le Suédois

Alfred Nobel en 1866 : un mélange moins dangereux à manier qui

fait la fortune de son inventeur, à une époque de construction

générale de bâtiments et d’infrastructures : « si jamais il y

eut une invention labor-saving, ce fut

celle-là » (Mokyr). L'usage du caoutchouc apparaît en 1839 grâce à

Charles Goodyear qui met au point la vulcanisation. Les premières

formes de plastique apparaissent aussi aux États-Unis comme le

celluloïd et la bakélite.

Les inventions de la deuxième révolution

industrielle abondent dans bien d’autres domaines (machine à

écrire, machine à coudre, bicyclette, rayons X, presses, w-c,

phonographe, etc.). Pour donner un exemple, avant 1914, plus de 40

000 brevets sont délivrés chaque année dans les seuls

États-Unis.

Les mutations de l’entreprise

La concentration

La concentration des entreprises est un

phénomène commun aux pays industriels à la fin du XIXe siècle, même si elle prend une ampleur plus

grande en Allemagne et aux États-Unis avec les cartels et les

trusts. Les industries traditionnelles comme le bois, le mobilier,

l’édition, le vêtement, le cuir ou les articles métalliques,

rassemblent l’essentiel des petites entreprises, tandis que les

activités industrielles nouvelles (chimie, mécanique, ciment,

papier, sidérurgie, métaux non ferreux et caoutchouc) sont

concentrées dans ces groupes géants.

Les trusts américains contrôlent à la fin du

siècle 60 % de la production de papier du pays, 77 % dans les

métaux non ferreux, 81 % de la chimie, 84 % de la sidérurgie et 85

% du pétrole. En 1860, 19 sociétés fabriquaient des locomotives,

mais en 1900 deux entreprises seulement contrôlent la production.

L'American Tobacco Company détient les

trois quarts de son marché, et des parts comparables sont

constatées pour bien d’autres firmes comme la McCormick Harvester Cy, la United States Steel Corporation, l’American Sugar Refining Company ou l’American Smelting and Refining Cy. Dans les

services également, la concentration progresse de façon

spectaculaire: le transport, les assurances, la finance et les

banques voient des firmes dominantes opérer à l’intérieur et

intervenir de plus en plus à l’échelle internationale.

Le capitalisme de petites unités se transforme

en un capitalisme à tendance monopolistique ou oligopolistique à la

fin du XIXe siècle. Mais cela ne

signifie pas paradoxalement une réduction de la concurrence, car

les régions et les pays étaient jusque-là relativement isolés.

L'insuffisance des transports laissait subsister une foule de

petits monopoles locaux. Cette fragmentation des marchés est

détruite par les chemins de fer et l’ouverture des frontières. La

lutte acharnée que se livrent les firmes géantes américaines à la

fin du siècle témoigne que l’ère des trusts n’est pas celle de

monopoles endormis sur un marché protégé. Les guerres de prix, les

faillites spectaculaires, les fusions et rachats dramatiques

caractérisent cette période. Sous l’effet des économies d’échelle

et des progrès techniques, les prix baissent à long terme même dans

les secteurs contrôlés par les trusts: la tonne de rails en acier

voit son coût baisser de 100 $ en 1870 à 12 $ à la fin du siècle,

le prix du gallon de pétrole est divisé par trois, un colorant

chimique allemand passe de 200 marks le kilo en 1870 à 9 en 1886,

etc.

La concentration s’explique par la volonté des

entreprises d’éviter les effets de la concurrence pour leurs

profits, mais aussi par les contraintes techniques des nouvelles

industries (les investissements sont énormes et il faut produire

sur une grande échelle pour réduire les coûts unitaires et financer

la recherche). Il y a également la nécessité d’affronter les firmes

étrangères sur un marché devenu mondial: seules les entreprises de

grande taille pourront établir un réseau international de ventes.

Les crises successives du capitalisme conduisant aux faillites et

aux rachats aboutissent aussi à la formation de groupes industriels

toujours plus puissants. La grande dépression de 1873-1896

s’accompagne d’une déflation à long terme qui incite également aux

regroupements.

L'organisation des firmes

La concentration s’accompagne d’une

rationalisation de toute l’organisation des entreprises. La gestion

scientifique permet d’éliminer les gaspillages et de réduire les

coûts, selon les principes d’Henri Fayol en France, et surtout de

Frederick Taylor aux États-Unis, promoteur de « l’organisation

scientifique du travail ». Le taylorisme révolutionne les modes

d’organisation des entreprises en « transformant l’ouvrier en un

automate fonctionnant au même rythme que sa machine » (Landes).

Dans ses Principles of Scientific

Management (1911), Taylor explique comment les tâches

doivent être chronométrées, fragmentées et parcellisées pour

accroître la productivité. Les réactions syndicales dénoncent «

l’organisation du surmenage » et la transformation du travailleur

en « automate crétinisé ». Le livre est cependant traduit en

français dès 1912 et la guerre facilite l’adoption du système,

parce que la lutte des classes passe au second plan et aussi parce

que les femmes qui remplacent alors les hommes sont à l’époque

moins revendicatives.

Une autre transformation importante est

l’apparition d’une nouvelle classe de dirigeants professionnels,

les managers, qui ne sont plus les propriétaires. La séparation

entre actionnaires et dirigeants introduit une vision à long terme

dans la gestion, les gestionnaires voyant avant tout l’intérêt de

la firme. Ils prendront les décisions capitales en matière

d’investissement et de stratégie d’entreprise de façon de plus en

plus indépendante des actionnaires, trop dispersés pour exercer un

contrôle.

En résumé, l’avènement de la production de masse

commence aux États-Unis au début du XXe

siècle avec le travail à la chaîne et la standardisation des

pièces. Ces deux innovations permettent une hausse considérable de

la productivité et de la production, ainsi qu’une baisse des coûts

par unité produite. En même temps que la production de masse,

apparaît le marketing de masse, la vente par des moyens de

promotion et de distribution modernes à des millions de

consommateurs dont le pouvoir d’achat a augmenté grâce à des

hausses massives de salaire.

La mondialisation du XIXe siècle

L'Europe établit au XIXe siècle un immense réseau de relations économiques

dont elle est le centre. Cette situation peut être analysée au

niveau des flux migratoires, des échanges de biens et de services

et des mouvements de capitaux. Elle provoque une accélération du

processus de globalisation économique qui avait démarré avec les

grandes découvertes.

Les hommes

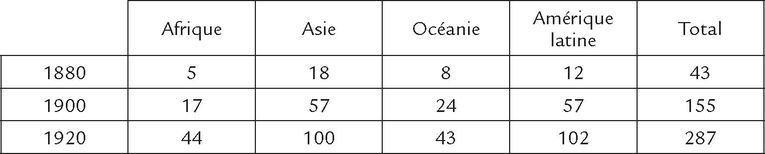

Le continent représente un quart de la

population mondiale vers 1900 (contre 9 % un siècle après, cf.

tableau

15). Mais la population européenne ou d’origine européenne

compte pour environ un tiers des habitants de la planète du fait

des migrations. Le XIXe siècle peut

ainsi être caractérisé par une diaspora planétaire des Européens, «

une grande réinstallation » (Roberts) qui a démarré vers les

Amériques au XVIe siècle, mais qui

s’accélère après 1830 dans le monde entier.

À l’origine de ces migrations, on trouve les

facteurs bien connus de la pression démographique, de l’oppression

politique et raciale, des difficultés économiques, de l’écart des

salaires avec des pays où la main-d’œuvre est rare, des progrès des

transports et des possibilités de colonisation de pays à faible

densité. Il y a aussi l’idée bien établie de chances d’une vie

nouvelle remplie d’occasions de s’élever et la croyance en des

sociétés plus dynamiques, sans barrières sociales.

Environ 60 millions d’Européens partent

outre-mer jusqu’à la Belle Époque lorsque cet exode culmine (1,4

million de départs chaque année de 1909 à 1913). Les îles

Britanniques fournissent les gros bataillons, elles représentent

plus de 40 % des migrants européens, soit 8,5 millions de 1880 à

1910. Malgré le départ de 20 millions de personnes cependant, la

population du Royaume-Uni s’élève de 16 à 42 millions entre 1800 et

1900. Les autres grands pays d’émigration sont l’Italie (6

millions), l’Allemagne (5), la péninsule Ibérique (3,5), la Russie

(2), la Pologne, l’Autriche-Hongrie et les pays scandinaves (1,5).

Les gouvernements européens facilitent les démarches car ceux qui

partent sont les plus pauvres et donc les plus mécontents, leur

départ ne peut que réduire les tensions sociales, soutenir les

salaires réels et renforcer la cohésion nationale.

La France au contraire manque de main-d’œuvre et

fait venir des travailleurs à la fin du siècle : les étrangers

constituent près de 10 % de la population ouvrière. Les immigrants

sont italiens, belges, espagnols, polonais, Juifs d’Europe

centrale. Ils suscitent, surtout les Italiens dans le Midi, la même

hostilité et les mêmes réactions que les immigrés d’Afrique du Nord

un siècle après, puis ils s’assimilent progressivement au début du

siècle.

L'Asie est également un grand foyer

d’émigration. L'Inde en premier lieu avec trente millions de

départs de travailleurs engagés entre 1846 et 1932, soit plus que

les deux premiers pays d’émigration en Europe, l’Angleterre (18) et

l’Italie (10). La diaspora indienne, organisée par les

Britanniques, se retrouve aux Antilles, en Afrique orientale, à

Madagascar, à Maurice, à la Réunion, etc. Elle remédie à la pénurie

de main-d’œuvre causée par l’abolition de la traite au

XIXe siècle.

Les États-Unis constituent la première terre

d’accueil: ils reçoivent les deux-tiers de l’émigration européenne

(33 millions d’arrivées entre 1820 et 1950, dont 10 de 1900 à

1914). Vers 1850, le pays compte 23 millions d’habitants, mais 75

millions en 1900. L'Amérique reçoit plus d’émigrants en une seule

année, dira Th. Roosevelt en 1905, qu’entre l’arrivée du

Mayflower et la déclaration

d’indépendance. Les Américains d’origine ne représentent plus que

la moitié de la population du pays vers 1900 et seulement 20 % dans

des villes comme New York ou Chicago. Les Noirs qui comptaient pour

un cinquième de la population en 1790 sont passés à un dixième en

1890, suite à cette immigration essentiellement européenne. Les

États-Unis sont suivis par d’autres terres d’accueil comme

l’Argentine, le Brésil, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande

et l'Afrique du Sud. L'Amérique latine reçoit dix millions de

migrants entre 1870 et 1914.

Les marchandises

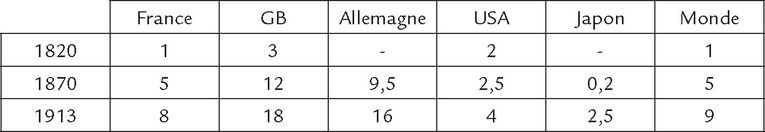

Le commerce mondial est multiplié par six en

volume de 1860 à 1914, soit une croissance de 3 à 4 % par an en

moyenne, supérieure sur le long terme à celle de la production (1 à

2 %), malgré le protectionnisme de la Belle Époque. Un pour cent de

la production mondiale seulement était exporté en 1820, mais près

de 10 % en 1913. Les taux d’ouverture apparaissent pour quelques

grands pays et le monde entier dans le tableau

16.

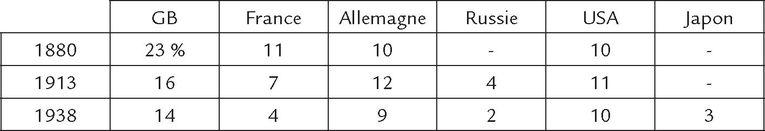

L'Europe domine toujours les échanges mondiaux

(58 % du commerce mondial, 83 % des échanges de produits

manufacturés en 1910). Les pays du continent exportent et importent

surtout entre eux-mêmes, les colonies ne représentant qu’une part

plus faible (moins de 3 % de la production y est exporté en 1910).

Les principaux pays commerçants apparaissent dans le tableau 17qui

montre le déclin relatif de la Grande-Bretagne et de la

France.

La capacité de transport dans le monde croît de

10 à 32 millions de tonneaux de 1840 à 1910, tandis que le réseau

de voies ferrées passe de 100 000 km à 1 million entre 1870 et

1914. Le coût du transport, maritime et terrestre, est divisé par

sept au XIXe siècle en termes réels,

grâce à la vapeur et à l’ouverture de nouvelles voies.

Les capitaux

Les investissements internationaux

• Caractères

Les mouvements de capitaux atteignent une

ampleur sans précédent à la fin du XIXe

siècle. Ils servent à financer des infrastructures à travers le

monde (chemins de fer, ports, télégraphe, tramways, téléphone, eau,

énergie, etc.), mais aussi des activités extractives, des

industries de transformation, des banques, des assurances et des

exploitations agricoles. Les voies ferrées représentent les travaux

les plus gigantesques (tableau 18).

Les capitaux vont vers l’Amérique du Nord (34

%), l’Amérique du Sud (17 %), l’Asie (14 %), l’Europe (13 %),

l’Afrique (11 %) et l’Océanie (11 %). Les neuf dixièmes viennent

d’Europe occidentale. Cette épargne externe, qui atteint entre 3 et

5 % du PNB des pays européens au début du XXe siècle, correspond à un record absolu (1 %

seulement dans les années 1960). Pour l’ensemble des grands pays

créditeurs, le stock de capital détenu à l’étranger représente

l’équivalent de 20 % de la production totale en 1840, 57 % en 1870

et 100 % en 1900-1910. Les grands pays créanciers sont la

Grande-Bretagne (43 % des investissements étrangers en 1914), la

France (20 %), l’Allemagne (13 %), la Hollande, la Belgique et la

Suisse (12 % à eux trois). En 1914, la Grande-Bretagne place ses

capitaux dans son empire (47 %), aux États-Unis (41 %), puis en

Amérique latine.

Les capitaux français se dirigent vers la

Russie, l’Espagne, le Portugal, l’Europe centrale, le Moyen-Orient

et les colonies. Les fameux emprunts russes, d’une importance

considérable puisqu’ils représentent un quart des placements

français, seront répudiés par le régime bolchevik en 1917. Pour la

IIIe République, vers 1900, l’idée était

d’aider le tsar à développer son pays afin que la France puisse

compter sur un allié puissant. Le développement économique de la

Russie tsariste sera effectivement facilité par ces capitaux. Mais

les prêts massifs de la France permettront en fait à la Russie

d’accroître ses achats de matériel et de biens d’équipement en

Allemagne, plus proche et plus industrialisée, et la France

contribuera donc indirectement à affirmer la puissance économique

et militaire de son grand rival continental.

• Causes

Les pays européens étant passés par le processus

d'industrialisation avant les autres, ils ont un excédent de leurs

paiements courants, contrepartie des sorties massives de capitaux.

De même pour les pays en retard, le déficit structurel de la

balance courante entraîne la nécessité de recourir aux emprunts, à

l’endettement externe. Les mouvements de prêts et d’emprunts de la

fin du XIXe siècle s’analysent donc

comme un simple phénomène de vases communicants: les pays à

trop-plein d’épargne déversent cette épargne vers les pays qui en

manquent.

En outre, du fait des rendements décroissants,

les occasions de placement deviennent moins intéressantes dans les

pays déjà équipés. Ainsi les chemins de fer en Amérique ou en

Russie attirent des capitaux énormes : les taux d’intérêt sont

de 8 % en Amérique, contre 4 % en Europe de l’Ouest, entre 1870 et

1913. Pour les emprunts russes les taux sont de 4 %, contre moins

de 3 % pour les placements en France.

Une autre explication, celle de Hobson en 1902,

à l’origine des analyses marxistes, attribue les sorties de

capitaux à une consommation insuffisante en Europe, un excès

d’épargne, du fait de la très forte inégalité sociale et d’un début

de vieillissement de la population. Ce surplus se déverse dans les

pays qui s’ouvrent à l’expansion capitaliste.

• Conséquences

L'endettement massif facilite le développement

économique des pays neufs (Canada, États-Unis, Amérique latine) ou

des pays en retard (Turquie, Égypte, Chine). Le transfert d’épargne

des pays à excédent vers les pays à déficit accélère la mise en

valeur, la construction d’infrastructures et la formation

d’industries. Dans de nombreux cas, les investissements réalisés

entraînent la création de capacités nouvelles de production et de

flux d’exportation qui permettront ensuite de rembourser les

emprunts. C'est ce qui se produit dans les pays scandinaves, en

Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et bien sûr aux

États-Unis. La mise en œuvre de ressources minières et agricoles

exportées (blé, viande, laine) permet à ces pays de faire face à

leur dette. Les produits sont en outre de plus en plus transformés

et élaborés sur place, permettant une valeur ajoutée plus forte et

l'industrialisation. Cependant pour d’autres pays endettés, ce

mécanisme vertueux n’a pas joué, à cause de blocages structurels ou

institutionnels, à cause du gaspillage des capitaux ou

d’investissements douteux, et l’endettement n’a fait qu’accroître

la dépendance, en plongeant ces pays dans des crises

d’insolvabilité. Dans cette période colonialiste, le non-paiement

des dettes entraîne des représailles immédiates de la part des pays

créanciers, la mise en place de commissions internationales de

contrôle, et parfois le débarquement armé.

Le système monétaire international : le

ralliement à l’étalon-or

• Les faits

Un système monétaire international est la

combinaison d’un étalon monétaire et

d’un système de change. L'étalon

monétaire (l’or, l’argent, la livre sterling) permet d’évaluer et

de convertir les différentes monnaies nationales et aussi de régler

les soldes des balances commerciales. Le système de change est

l’ensemble des mécanismes qui président à la détermination des taux

de change. L'étalon-or de la fin du XIXe

siècle est un SMI basé sur l’or, comme son nom l’indique, et sur la

fixité des changes entre monnaies.

En 1816, la Grande-Bretagne adopte

officiellement l’étalon-or et la monnaie nationale, la livre

sterling, qui était définie en argent, se trouve définie par un

poids fixe du métal jaune, la parité or. Le stock d’or détenu par

la Bank of England varie en fonction

des mouvements du commerce extérieur, et la livre est librement

convertible à un cours fixe en métal précieux. Les partisans de la

currency school l’emportent sur ceux de

la banking school en 1844, ce qui

signifie que l’émission de la monnaie fiduciaire doit être liée de

façon stricte au stock d’or, et non laissée à l’initiative de la

Banque centrale. En France, le second principe, plus souple, est

adopté, il donne à la Banque de France, titulaire du monopole de

l’émission des billets en 1848, la possibilité de faire varier la

circulation monétaire en fonction des besoins de l’économie. La

contrainte plus forte en Grande-Bretagne explique le développement

rapide dans ce pays de la monnaie scripturale. En 1914, les deux

tiers des paiements se font par chèque en Angleterre, contre 45 %

en France. La répartition des formes de monnaies à la fin du

XIXe siècle dans le monde apparaît dans

le tableau

19.

La plupart des autres pays avaient un système de

bimétallisme or-argent ou de monométallisme argent. L'Allemagne

initie le mouvement vers l'or en 1871 en exigeant le paiement de 5

milliards de francs-or par la France vaincue et en adoptant

l’étalon-or. Les pays de l’Union latine, autour de la France, font

de même entre 1873 et 1878. Les États-Unis suivent en 1879, puis

l’Autriche-Hongrie en 1892, la Russie en 1897, le Japon en 1895,

etc. Ce régime dure donc dans le monde pendant une période assez

courte, de 1870 à 1914. Le basculement quasi-général vers l’or

s’explique par l’effet des externalités de réseau, c’est-à-dire les

gains qui résultent de l’adoption d’un système lorsque la plupart

des autres l’utilisent déjà: à partir du moment où deux grandes

puissances économiques, la Grande-Bretagne puis l’Allemagne,

adoptaient l’étalon-or, il était plus avantageux pour tous de s’y

rallier.

• Les mécanismes

L'étalon-or assurant stabilité et équilibre, il

aurait permis une croissance harmonieuse de l’économie mondiale. La

stabilité des cours des devises favorise le développement des

échanges, tandis que des mécanismes automatiques garantissent la

stabilité monétaire. S'il y a pénurie d'or, son prix s'élève, ce

qui stimule de nouvelles découvertes, et inversement en cas

d’abondance. Ainsi les besoins de métal précieux pour faire face

aux échanges mondiaux tendent à être satisfaits à long terme. Le

système comporte aussi un mécanisme de rééquilibrage automatique

des balances commerciales : un déficit se traduit par une

sortie d’or qui réduit la masse monétaire intérieure et les prix,

ce qui relance les exportations et freine les importations,

corrigeant ainsi le déséquilibre initial. Le mécanisme inverse joue

pour les pays à excédent.

Pour ses critiques cependant, l’or n’est qu’une

« relique barbare » (Keynes) qui fait dépendre l’économie mondiale

de découvertes aléatoires de gisements miniers. On ne peut laisser

le stock d’or mondial déterminer la quantité de monnaie en

circulation avec des conséquences non maîtrisées sur la croissance

et l’emploi. La crise de 1873-1896 aurait été moins prononcée sous

un régime différent. Pour d’autres, le système de l’étalon-or

n’aurait été en fait qu’un système d’étalon-sterling. Il

fonctionnait grâce à la domination de l’économie britannique et au

rôle de la city comme centre de la

compensation financière mondiale. La livre jouait le rôle du dollar

aujourd’hui, les Anglais payant leurs importations avec leur propre

monnaie sans se soucier du taux de change, tandis que les autres

pays devaient détenir des avoirs en sterling pour leurs opérations.

Enfin, le mécanisme de rééquilibrage de l’étalon-or ne fonctionnait

pas en réalité, car les pays à déficit ont conservé leur déficit et

les pays à excédent ont gardé leur excédent à long terme. Les

mouvements de capitaux internationaux ont été le résultat de ces

déséquilibres, les pays excédentaires plaçant et investissant leur

excédent dans les pays déficitaires.

La mondialisation des années 1900 et celle de

la fin du XXe siècle

À la fin du XIXe, «

l'univers devient une unité économique » (Baumont) : la

liberté de circulation des biens, des hommes et des capitaux n’a

jamais été aussi grande. Des câbles relient toute la planète par

télégraphe, connectant en permanence les Bourses de commerce

(denrées) et les Bourses de valeur (titres) dans un marché mondial

des biens et des capitaux.

Les taux d’ouverture au commerce international

ont progressé à la fin du XXe siècle par

rapport à la Belle Époque (tableau 20) et

les échanges internationaux sont également plus intégrés qu’en

1900, dans la mesure où les accords commerciaux sont aujourd'hui

multilatéraux. Le GATT puis l'OMC ont remplacé les traités de

commerce bilatéraux et les règles sont générales et non limitées à

deux pays comme dans le cas des traités de la période

1860-1914.

Malgré tout, les marchés financiers étaient

davantage intégrés en 1900 qu’aujourd’hui. Les investissements

directs à l’étranger représentaient en 1900-1910 à peu près

l’équivalent de l’investissement intérieur, alors que dans les

années 1990 ils en représentaient moins de 10 % dans les pays

développés. Les placements externes comptaient pour 5 % du PIB

britannique entre 1880 et 1913 contre seulement 2 à 3 % pour les

grands pays créditeurs actuellement. Le marché du travail était à

l’époque également beaucoup plus intégré. Aujourd’hui, la

main-d’œuvre est moins mobile du fait des restrictions

considérables à l’entrée dans les pays développés et aussi entre

pays du tiers-monde. Au XIXe siècle le

marché global du travail était une réalité, les États-Unis

comptaient jusqu’à 10 % de migrants et la montée spectaculaire du

pays depuis les années 1830-1840 est la conséquence directe de cet

afflux massif.

Sur d’autres points cependant la mondialisation

est plus poussée aujourd’hui. Elle concerne d’abord toute la

planète, alors qu’en 1914 nombre de régions du monde restaient

isolées. Les organisations internationales n’existaient pas en

1900, alors qu’elles jouent aujourd’hui un rôle considérable dans

le processus d’intégration. Les firmes multinationales avaient

encore un rôle mineur en 1900, mais elles sont maintenant la force

principale derrière les flux mondiaux de capitaux, de biens et de

services. Le commerce international est actuellement beaucoup moins

transport intensive qu’il ne l’était au

début du siècle. À l’époque, l’agriculture et l’industrie

représentaient l’essentiel de la production (70 % en Allemagne, en

Italie, en France), on échangeait surtout des matières premières

pour lesquelles le coût du transport était élevé, si bien que les

pays commerçaient surtout avec leurs voisins et dans une moindre

proportion avec des pays éloignés. Aujourd’hui, les produits

primaires ne représentent qu’une part faible des échanges,

l’essentiel est composé de produits finis qui sont de moins en

moins lourds et volumineux, du fait de l’évolution technique.

Ainsi, pour chaque dollar de produits échangés, les frais de

transport sont plus réduits. La distance n’est plus autant un

obstacle et la mondialisation en est facilitée. En outre la baisse

des coûts des communications joue dans le même sens en permettant

des échanges d’informations et de services instantanés par le

satellite et les réseaux informatiques.

Les aspects sociaux

La révolution industrielle crée de nouvelles

classes sociales comme le prolétariat et la bourgeoisie. La prise

du pouvoir par la seconde s’accompagne d’une domination sur la

première, qui se révolte, obtient des droits et un meilleur partage

du revenu national. Le nouveau système de production, le

factory system, favorise les

revendications puisque les ouvriers sont regroupés dans les mêmes

lieux. Le XIXe siècle est ainsi à la

fois celui où triomphe le libéralisme et celui du socialisme

montant. L'aspiration à la dignité humaine, à la justice sociale, à

la fraternité et à l’égalité, par la partie la plus faible,

ignorante et exploitée de la population, est l’aspect le plus

frappant de cette époque, aspect qu’on peut comparer aux Lumières

du siècle précédent, la recherche de la connaissance, de la liberté

et de la tolérance. On étudiera dans un premier temps les diverses

catégories sociales, puis les luttes ouvrières et enfin les

réformes sociales du siècle.

Les structures sociales des pays

industrialisés

Les classes supérieures

L'aristocratie se distingue moins de la haute

bourgeoisie, car la révolution industrielle et la Révolution

française ont eu pour effet d’une part d’enrichir et de renforcer

les entrepreneurs et chefs d’industrie, d’autre part de réduire ou

d’éliminer les privilèges de la noblesse. Les révolutions et les

guerres d’indépendance du XIXe siècle

achèvent, sur le plan des régimes politiques, des libertés et des

droits individuels, ce que la grande révolution avait commencé.

Mais même si son rôle se réduit, la grande noblesse continue à

figurer au sommet du pouvoir et de la richesse. En France, elle

compte encore pour un tiers des membres de l’Assemblée en 1869 et

23 % en 1893.

La vieille aristocratie se retrouve dans les

carrières militaires, dans la haute fonction publique,

l’administration coloniale et la diplomatie, alors que la direction

des grandes firmes relève bien sûr de la haute bourgeoisie,

composée des grands capitalistes de la finance et de l’industrie,

comme les Pereire, Laffitte ou Schneider. Elle voit son influence

se renforcer tout au long du siècle. Ainsi les aristocrates

formaient à peu près la majorité du gouvernement britannique

jusqu’en 1895, mais plus jamais par la suite. Asquith est en 1908

le premier des Premiers Ministres de Sa Majesté qui ne soit pas

d’origine noble.

La fortune bourgeoise qui accompagne le

développement industriel est plus mobilière (titres, actions)

qu’immobilière (terres, immeubles). Ces « bourgeois conquérants »

(Morazé) partagent l’idéal de l’entrepreneur protestant décrit par

Weber: épargne, effort, austérité, esprit d’entreprise, sens de sa

responsabilité individuelle, optimisme et confiance dans le progrès

technique et économique. Beaucoup sont issus d’un milieu populaire

comme les frères Schneider, Édouard Empain, Étienne Solvay, Marius

Berliet, ou en Angleterre Thomas Cook, Thomas Lipton, Samuel

Cunard, et en Allemagne Carl Bosch et Gottlieb Daimler, signe des

possibilités nouvelles d’ascension sociale par rapport aux sociétés

d’Ancien Régime.

La bourgeoisie

Le XIXe, siècle du

capitalisme et du libéralisme triomphants, est celui de la montée

de la bourgeoisie. Elle détient le pouvoir économique, politique et

culturel et prend ainsi la suite de la noblesse dans l’Ancien

Régime. La bourgeoisie se compose d’une minorité d’oisifs rentiers

et d’une majorité d’actifs, car « la bourgeoisie est une classe qui

travaille » (Jaurès), et elle travaille dans les diverses activités

économiques: l’industrie, le commerce, la banque, le service de

l’État ou les professions libérales. Daumard distingue la bonne bourgeoisie des notables (chefs

d’entreprise, propriétaires, médecins, hommes de loi, architectes,

ingénieurs, hauts fonctionnaires) de la

moyenne bourgeoisie (commerçants, fonctionnaires,

enseignants, cadres, journalistes, petits rentiers) et de

la bourgeoisie populaire (artisans,

employés, boutiquiers). Les écarts sont considérables: dans la

bourgeoisie censitaire, l’éventail des fortunes va de 1 à

280 ; avec le peuple, il s’étend de 1 à 10 000. La persistance

jusqu’en 1848 du suffrage restreint s’explique par la certitude que

seules les classes aisées sont à même de décider et de

diriger.

La Révolution a ouvert des possibilités de

promotion sociale et l’industrialisation a permis un enrichissement

progressif dans la seconde moitié du siècle. La bourgeoisie

s’élargit en attirant à elle nombre d’enfants de paysans et

d’ouvriers, qui forment progressivement une classe moyenne. Cette

middle class ou Mittelstand est donc composée, dans les échelons

inférieurs, des artisans et petits commerçants, des professions

libérales et des employés, dont le nombre augmente constamment avec

la montée du secteur tertiaire dans des économies de plus en plus

complexes. Ils passent de 800 000 à 1 800 000 en France entre les

années 1870 et 1900, alors que la classe ouvrière atteint alors son

effectif le plus élevé (6 millions, un tiers de la population

active). Cette montée irrésistible de la classe moyenne comblera au

XXe siècle le fossé infranchissable

entre les classes du XIXe.

Le peuple

À Paris, tout au long du siècle, les trois

quarts des gens vivaient dans la misère, logeant dans des

conditions épouvantables: « un effroyable entassement populaire

dans les quartiers du centre et de l’est…où la densité et la saleté

de l’habitat avaient converti la ville en un amas de pierrailles

sans air et sans lumière » (Bergeron). Londres n’est pas mieux

loti : le quart de la population, plus d’un million des quatre

que compte la ville en 1890, est en dessous du minimum vital. À New

York, c’est près d’un tiers des citadins qui sont sous le seuil de

pauvreté en 1889.

Vers 1840, les ouvriers travaillent en moyenne

12 à 14 heures par jour, et même 15 heures dans les industries

textiles, pour des salaires de subsistance. Dans les activités

domestiques, la durée du travail tourne autour de 16 heures par

jour. Elle n’est nulle part limitée, sauf pour les enfants pour qui

les réglementations datent de la première moitié du siècle. Il est

courant d’en voir à partir de l’âge de quatre à cinq ans, ils

composent environ la moitié de la main-d’œuvre de l’industrie

textile en Angleterre, plus de 20 % en Alsace. Dociles, moins

payés, plus agiles et plus aptes à certains travaux que les

adultes, ils constituent une force de travail exploitée sans merci.

Levés dès l’aube, se rendant à pied à leur travail, debout la

journée entière, ils sont soumis, comme le dit Villermé, non plus à

un travail mais à une véritable torture.

Les conditions de vie misérables de la classe

ouvrière sont bien connues: le dénuement, la faim, le rachitisme

des enfants, l’alcoolisme, la violence, l’insécurité,

l’analphabétisme, la promiscuité, l’alcoolisme, la prostitution.

L'insalubrité des logements dans les ghettos des quartiers

populaires, les eaux souillées, la sous-nutrition, favorisent les

maladies comme le typhus ou le choléra. Le chômage est général dans

les pays européens, un chômage structurel, aggravé dans les

périodes de dépression. Cette armée de réserve

du capital n’est naturellement en rien indemnisée. La notion

d’assurance ou d’indemnité de chômage est longtemps inconcevable.

Quand les premières formes d’assurance sociale apparaissent à la

fin du siècle, elles ne concernent que l’accident, la maladie,

l’invalidité, la retraite. La multiplication des petits métiers et

l’abondance de la main-d’œuvre domestique prête à s’embaucher pour

un faible salaire, sont le signe évident de ce sous-emploi massif.

Le nombre des domestiques diminuera au XXe siècle, et cette main-d’œuvre deviendra de plus

en plus chère et inaccessible aux classes moyennes. Une évolution

qui est le signe d’une réduction considérable du taux de chômage à

long terme, du XIXe au XXe, réduction qui accompagne paradoxalement la

mécanisation, grâce à la baisse du temps de travail et à la

croissance économique. On ne dispose pas de chiffres exacts du

chômage au XIXe siècle, car il n’y a pas

à cette époque de mesure officielle des indicateurs économiques,

mais il pouvait être, selon les périodes d’expansion ou de

dépression, de l’ordre de 20 à 30 % de la population active.

Les accidents du travail sont constants: on

arrive, pour les seules victimes dans les mines, au chiffre

effrayant de 1400 morts par an dans les années 1840 en Angleterre.

La même succession de désastres se répète sur le continent: la

catastrophe de Courrières fait 1200 morts en 1906. Les accidents

industriels sont la routine en l’absence de dispositifs de

protection. Les blessés et handicapés se retrouvent à la rue sans

autre ressource que la mendicité. Engels parle « d’une armée qui

revient de campagne », tant il y a d’estropiés et de mutilés dans

les faubourgs de Manchester. Tous ces accidents n’émeuvent guère la

société qui trouve des médecins pour en minimiser la portée: « Quel

tort professionnel peut faire la perte d’un pied à un ouvrier qui

travaille assis ? ». Les maladies du travail (saturnisme,

silicose, scoliose, asthme, tuberculose, troubles de la vue) sont

également la norme.

La répression contre les revendications est

féroce. En 1886, à la suite d’un attentat attribué aux anarchistes

lors d’une grande grève à Chicago, sept leaders anarchistes sont

condamnés à la peine capitale et quatre d’entre eux pendus. En

France, la litanie des grands massacres lors des soulèvements

populaires (1834 : 400 morts, 1848 : 5 000 morts,

1871 : 30 000 morts) est accompagnée des multiples répressions

locales lors des grèves et manifestations. Le 1er mai 1891, pendant

une grève à Fourmies, l’armée tire sur les manifestants et fait

neuf morts; depuis, la célébration de cette date dans le monde

ouvrier prend en France une résonance particulière. Mais la

répression ne se limite pas à ces affrontements violents et

épisodiques, elle est permanente à l’usine où règne une discipline

de fer, une surveillance constante des ouvriers au travail, une

pluie d’amende ou des renvois aux moindres incartades.

Les schémas de pensée de cette époque

prémarxiste sont très différents d’aujourd’hui : ils tournent

surtout sur les oppositions monarchie/république,

tolérance/répression, droits de l’homme/oppression, et moins sur

les rapports de classe, les questions sociales, le syndicalisme ou

le socialisme; il n’y a pas de sentiment de culpabilité de la part

des patrons et des nantis assurés de leur bon droit et de leur

légitimité, et la division de la société entre riches et pauvres

semble un phénomène normal, éternel.

L'essor des idées socialistes et les réformes

sociales

L'essor du socialisme

Les idées socialistes prennent cependant une

ampleur croissante qui favorise les mouvements ouvriers et

l’adoption un peu partout en Europe de lois sociales.

Les idées nouvelles

Les grands auteurs socialistes et les militants

révolutionnaires du XIXe siècle œuvrent

pour une prise de conscience de la classe ouvrière et l’espoir

d’une société meilleure. Dans son analyse du capitalisme

(exploitation, crises, paupérisation, concentration) et sa théorie

de l’histoire (matérialisme historique), Marx est l’héritier de

trois courants de pensée et d’action:

• L'économie politique

classique anglaise, dont il reprend les outils d’analyse

(valeur-travail et baisse du taux de profit, théorie de la

répartition des revenus).

• La philosophie

allemande, notamment Hegel et sa vision dialectique,

Feuerbach et sa dénonciation de la religion.

• L'action politique

militante et révolutionnaire des socialistes français

comme

Louis Blanc, Armand Barbès et Auguste

Blanqui.

L'opposition entre Marx et Bakounine aboutira à

l’éclatement de la première Internationale en 1872. Le second

considérait que la révolution viendrait des plus déshérités, et non

de la classe ouvrière dont il prévoyait qu’elle s’intégrerait

progressivement au système en en recueillant les fruits. La théorie

de la paupérisation absolue des ouvriers de Marx est contredite par

les faits dès la fin du XIXe siècle. Les

pays les plus avancés et industrialisés sont ceux où les thèses

réformistes d’un accès au pouvoir par le vote s’imposeront.

Par ailleurs la nécessité d’un passage par une

étape bourgeoise et capitaliste dans l’évolution des sociétés,

avant la révolution prolétarienne, sera également infirmée. Tout

d’abord, les sociétés capitalistes éviteront la révolution par des

réformes successives (lois sociales, montée du secteur public,

hausse des salaires réels, intervention croissante de l’État), et

ensuite, conformément aux idées de Bakounine, ce sont les pays les

plus pauvres qui connaîtront des révolutions socialistes.

Socialistes du XIXe

siècle

– Les

réformistes: Saint-Simon

(1760-1825), Robert Owen (1771-1858),

Sismondi (1773-1842), Louis Blanc (1811-1882), Ferdinand Lassalle (1825-1864), Henry George (1839-1897), Eugène Varlin (1839-1871 ), August Bebel (1840-1913), Benoît Malon (1841-1893), Jean Allemane (1843-1935), Vera Zassoulitch (1849-1919), Eduard Bernstein (1850-1932), Karl Kautsky (1854-1938), Béatrice et Sydney Webb (1858-1943, 1859-1947), Jean Jaurès (1859-1914), Rudolf Hilferding (1877-1941).

– Les

révolutionnaires: Louis Auguste Blanqui (1805-1881), Armand Barbès (1809-1870), Karl Marx (1818-1883), Friedrich Engels (1820-1895), Wilhelm et Karl Liebknecht (1826-1900/1871-1919), Jean-Baptiste

Clément (1837-1903), Paul Lafargue (1842-1911), Jules Guesde (1845-1922), Clara Zetkin (1857-1933), Lénine

(1870-1924), Rosa Luxemburg (1871-1919),

Trotski (1879-1940), Antonio Gramsci (1891-1937).

– Les utopistes:

Charles Fourier (1772-1837), Étienne

Cabet (1788-1856), Armand Bazard (1791-1832), Prosper Enfantin (1796-1864), Pierre Leroux (1797-1871), Victor Considérant (1808-1893), les populistes russes dans les années 1860-70,

Jean-Baptiste Godin (1817-1888).

– Les

anarchistes : Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), Michel Bakounine (1814-1876), Élisée Reclus (1830-1905), Piotr Kropotkine (1842-1921 ), Georges Sorel (1847-1922), Errico Malatesta (1853-1932), Jean Grave (1854-1939), Fernand Pelloutier (1867-1901 ), Emma Goldman (1869-1940), Nestor Makhno (1889-1935).

– Les terroristes et les

nihilistes : D.I. Pissarev

(1840-1868), Serge Netchaïev (1847-1882),

Ravachol (1859-1892), Auguste

Vaillant (1861 -1894), Georges

Darien (1862-1921) et Jules Bonnot (1876-1912) chef de la fameuse bande dont les

exploits marquent vers 1910 le pic de l’activité anarchiste

violente en France. ■

Les mouvements populaires

• Les syndicats

La Grande-Bretagne, premier pays industrialisé,

développe avant les autres des organisations de travailleurs sur la

base des métiers. Les premiers syndicats regroupent des ouvriers

qualifiés qui revendiquent des hausses de salaires par le moyen

essentiellement de la négociation. Ils organisent la formation de

leurs membres, assurent une protection contre les maladies, les

accidents, la vieillesse et le chômage. Cette première vague

d’organisation, limitée à l’élite ouvrière, reflue assez vite

devant la fermeté patronale et l’hostilité des lois. Le mouvement

ne renaîtra que lorsque les Trade

Unions seront officiellement reconnues en 1871. On compte

environ un million de syndiqués à cette époque en Grande-Bretagne

et un syndicalisme de masse avec des droits bien établis s’impose à

la fin du siècle. Les Unions s’organisent en un organe fédérateur,

le Trade-Union Congress. Le Labour

Party est créé en 1893 par les syndicats dans le but de faire

progresser au Parlement les revendications sociales.

En France, les premières formes de syndicats

sont les Sociétés de secours mutuel, dont la fonction est d’aider

les membres en cas d’accident ou de maladie, grâce aux cotisations

de l’ensemble. Les Sociétés de résistance, dans les années 1830,

fonctionnent suivant le même principe et appuient les grèves en

versant de l’argent aux ouvriers. À la fin du siècle, sous l’action

de Pelloutier, apparaissent les Bourses du Travail qui sont des

syndicats interprofessionnels voués à la solidarité ouvrière, aux

revendications sociales et à l’enseignement. En 1902, la

Confédération générale du travail devient le principal syndicat

national, elle se caractérise alors par des tendances

anarcho-syndicalistes hostiles aux partis politiques et au jeu

parlementaire. Les conflits se multiplient dans les années 1900 et

l’idée s’impose que la grève générale est le principal instrument

de la révolution sociale.

Les syndicats se développent en Allemagne après

1890 à la chute de Bismarck et la fin de sa politique

antisocialiste de 1878. En 1914, le pays compte 4 millions de

syndiqués, le même nombre qu’en Angleterre, contre un million en

France et en Italie.

Les révoltes des canuts de Lyon en 1831 et

1834

Les canuts sont les tisserands de la soie,

ouvriers et artisans établis à la Croix-Rousse. Il s’agit d’une

industrie domestique où les marchands-fabricants confient la

matière première et achètent les étoffes aux chefs d’atelier

indépendants qui possèdent des métiers Jacquard et emploient

quelques ouvriers. Les conditions sont effroyables, les ouvrières

travaillent « quatorze heures par jour sur des métiers où elles

sont suspendues à l’aide d’une courroie afin de pouvoir se servir à

la fois de leurs pieds et de leurs mains dont le mouvement

continuel et simultané est indispensable au tissage »…

(Blanqui)

Le conflit surgit entre les fabricants et les

producteurs misérables, artisans et ouvriers confondus, à propos

des prix. Les canuts réclament un tarif, c’est-à-dire des prix

minimums pour les étoffes payées à la pièce, et se mettent en grève

en 1831, grève qui tourne à l’insurrection. Lyon tombe aux mains

des révoltés pendant dix jours, avant sa reprise par Soult. Le

tarif est supprimé, la victoire se transforme en échec, sans

répression sanglante toutefois.

Ce ne sera pas le cas de la deuxième

insurrection en avril 1834. Le projet de loi du gouvernement

d’interdire les associations déclenche la grève et des émeutes à

travers la ville. La répression est immédiate et une terrible

bataille est livrée dans le centre de Lyon. On compte plus de 300

morts et des procès suivront jusqu’en 1836.

Les barricades, les combats, le drapeau noir, le

cri fameux: «Vivre en travaillant ou mourir en combattant », la

fraternisation avec les soldats, les chants des canuts, tout cela a

suscité l’espoir et l’admiration à travers l’Europe. Le soulèvement

de cette « armée de spectres » (Blanqui) a effrayé le monde des

notables et des nantis, il est resté dans la mémoire ouvrière et

surtout il a ouvert la voie aux revendications sociales. ■

• Partis socialistes

Après les émeutes luddites des années 1810, les

mouvements ouvriers en Angleterre s’orientent vers le réformisme.

Le Chartisme réclame le suffrage universel en 1838, il dénonce le

machinisme et le capitalisme et réclame le partage des terres. Une

grande manifestation en 1848 se termine par un échec et marque la

fin du chartisme.

À la suite du fameux cri, « Prolétaires de tous

les pays, unissez-vous ! », dans le Manifeste du parti communiste de Marx et Engels en

1848, les militants socialistes agiront en faveur d’organisations

ouvrières qui dépassent le cadre national. À la frontière des

organisations et des partis ouvriers, les diverses Internationales

regroupent à la fois syndicats et partis du monde entier. Cette

vision internationaliste est bien sûr liée à la solidarité

nécessaire des travailleurs, mais aussi à la nécessité de mettre

fin aux guerres par la fraternité entre tous les hommes.

Internationales

La Ire Association Internationale des Travailleurs,

dirigée par Marx, dure de 1864 à 1876; l’arrivée des anarchistes de

Bakounine en 1867 provoque des heurts qui se terminent par leur

exclusion en 1872. La même année, avec la réaction qui suit la

Commune, elle est interdite en France.

La IIe Internationale

ou Internationale socialiste, fondée à

Paris en 1889, se réunit tous les trois ans en congrès et regroupe

les partis socialistes de l’époque. Elle représente environ 10

millions de syndiqués à travers l’Europe, mais sera incapable

d’arrêter la guerre. Lénine et les bolcheviks rompront

définitivement avec elle en 1914. En 1923, reconstituée sous le nom

d’Internationale ouvrière et socialiste, elle évolue vers le

réformisme après avoir interrompu ses activités entre 1939 et 1951.

Le parti socialiste français s’intitule Section française de l’Internationale socialiste

(SFIO) jusqu’au congrès de Tours en 1969.

La IIIe

Internationale est le mouvement communiste lancé par Lénine en

1919, le Komintern, (KOMmounnistitcheski INTERNatsional), une

organisation centralisée de type militaire qui devient un

instrument de la politique soviétique. Elle a été dissoute par

Staline en 1943 pour satisfaire les alliés anglo-saxons dont l'URSS

avait besoin pour lutter contre les Allemands.

La IVe Internationale

est l’internationale trotskiste fondée

par Trotski lui-même à Mexico en 1937. ■

Ferdinand Lassalle crée en 1863 le premier parti

ouvrier dans le monde, l’Association des travailleurs allemands,

transformé en 1875 au congrès de Gotha en SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) à la suite

de l’union avec les partisans de Marx menés par W. Liebknecht.

Lassalle a milité sans relâche pour un parti ouvrier puissant qui,

grâce au suffrage universel, pourrait arriver au pouvoir. Le Parti

social-démocrate comptera plus d’un million de membres en 1911 et

représentera un tiers de l’électorat en 1914. En 1877, il a 12

sièges au Reichstag, 35 en 1890 et 110 en 1912, c’est alors le plus

grand parti socialiste en Europe et le premier parti en Allemagne.

En France, le Parti socialiste est fondé en 1905. Il compte 76 000

membres en 1914 et représente près d’un million et demi d’électeurs

et 103 députés à l’Assemblée. En Angleterre, le Parti travailliste

passe un accord électoral avec les libéraux et accède au parlement

en force en 1906.

Les progrès sont remarquables partout en Europe,

car la classe ouvrière tend à s’accroître dans la population

active, et la prolongation des tendances laisse croire à une

évolution inéluctable vers la majorité absolue des voix pour les

partis socialistes. Le débat entre le marxisme et le réformisme

commence lorsque Bernstein en 1899 annonce ses idées

révisionnistes. Elles seront finalement adoptées par le SPD vers

1910 qui abandonne les dogmes marxistes. En France le même débat

oppose le marxiste Jules Guesde aux thèses et aux pratiques

réformistes d’Alexandre Millerand et de Jean Jaurès. En Russie,

l’interruption des réformes provoque la montée des mouvements

révolutionnaires, les premières grèves et l’assassinat du tsar en

1881. Lénine et les majoritaires (bolcheviks) du parti socialiste

fondé en 1898 sont opposés à toute collaboration avec la

bourgeoisie et partisans d’une avant-garde de révolutionnaires

professionnels capable de forcer le destin.

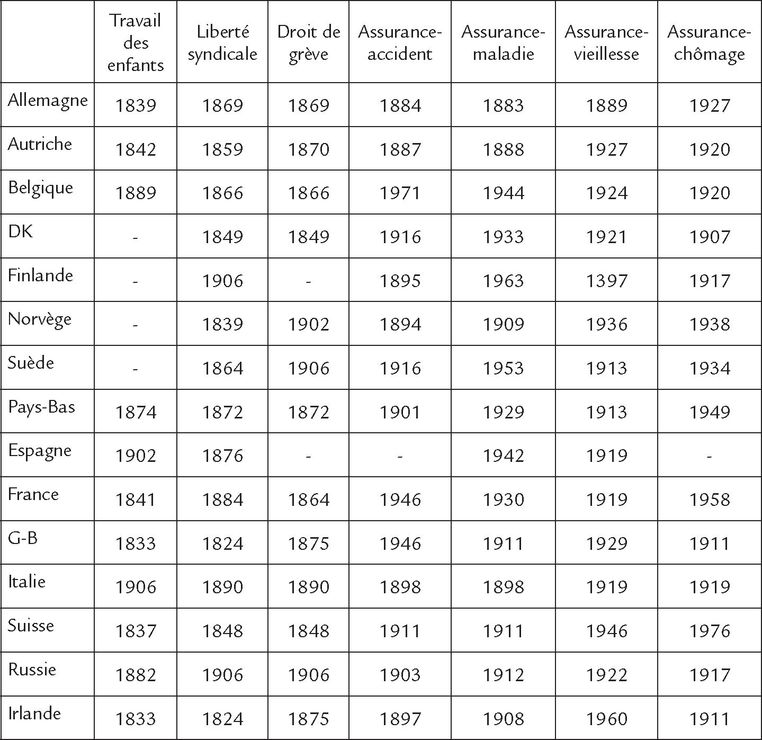

Les réformes sociales

Dans la première partie du siècle, les mesures

sociales viennent d’en haut. Des philanthropes, libéraux ou

progressistes au pouvoir font voter ou décident des lois

protectrices. Ensuite, elles sont acquises par la base, par les

luttes de la classe ouvrière organisée. Les dates indiquées dans le

tableau

21n’ont qu’une signification relative car, pas plus qu’il ne

suffit d’interdire les grèves ou les syndicats pour les empêcher,

il ne suffit pas de voter des lois ou édicter des décrets pour

qu’ils soient appliqués. Faute d’inspections du travail efficaces,

ce ne sera guère le cas jusqu’à la Première Guerre mondiale. Les

lois sociales sont nécessaires mais non suffisantes pour éliminer

les abus.

La Grande-Bretagne

Les conservateurs sont à l’origine des premières

mesures, opposés en cela aux industriels et aux libéraux partisans

de la liberté du travail. Ils sont plus dans l’esprit des

législations issues du Moyen Âge, alors que les libéraux veulent se

débarrasser des restes du corporatisme et établir une liberté

économique totale. Par contre, à la fin du siècle, le suffrage

étant élargi, les deux partis se livrent à une sorte de surenchère

dans le vote des lois sociales pour s’attirer les électeurs de la

classe ouvrière, qui représentent alors plus de 60 % de la

population active.

Les lois interdisant les syndicats sont abrogées

en 1824 et le droit de grève obtenu en 1875. La nouvelle loi sur

les pauvres de 1834 (New Poor Law),

mise en place par le parti libéral, crée un marché libre du

travail, dans lequel l’assistance est remplacée par des

workhouses, maisons où les vagabonds et

chômeurs sont mis au travail de force. Le pays compte environ deux

millions de personnes dans ces sortes de bagnes dans les années

1830.

En 1833, grâce à l’exemple de Robert Owen, le

travail des enfants dans les industries textiles est limité à 8

heures pour les moins de 13 ans, avec le Factory Act. En 1854 le repos du samedi après-midi

est rendu obligatoire, c’est le début du fameux week-end. En 1874

la durée du travail est limitée à 9 heures par jour. Autour de

1900, les lois sociales se multiplient: le Compensation Act de 1897 impose à l’employeur

l’indemnisation des accidents du travail; en 1905, l’Unemployed Workmen Act entreprend de limiter la

population des workhouses ; un

système de retraite est mis en place en 1908 (Old Pension Act) ; Beveridge publie en 1909 un

ouvrage intitulé Unemployment qui

marque le début de l’attention au problème du chômage;

l’assurance-maladie est créée en 1911 (National Insurance Act).

La France

En France, la loi Guizot de 1841, « fondatrice

pour la protection sociale » (Burguière), limite le travail des

enfants à huit heures entre 8 et 12 ans et l’interdit en dessous de

8 ans. La publication du rapport Villermé en 1840 a favorisé une

prise de conscience des questions sociales. L'âge minimum du

travail est porté à 12 ans en 1874, puis treize en 1882 lorsque

l’école devient obligatoire. Le livret ouvrier fondé par Bonaparte

en 1803 tombe en désuétude après 1871 pour être finalement aboli en

1890. La création du ministère du Travail par Clemenceau date de

1906. La même année, la limite quotidienne de travail est fixée à

10 heures par jour et le repos hebdomadaire devient obligatoire. La

journée de huit heures, vieille revendication ouvrière (8 heures de

travail, 8 heures pour soi, 8 heures de repos) sera obtenue par une

loi de 1919. C'est une des plus anciennes revendications du

mouvement ouvrier, « les huit heures »,

qui est satisfaite. Le mouvement est général à l'Europe: la Russie

bolchevique les avait adoptées le 29 octobre 1917, en Allemagne la

nouvelle république dès novembre 1918, de même qu’en Autriche et en

Tchécoslovaquie, en mars 1919 en Espagne.

Le droit au travail avait été proclamé par Louis

Blanc lors de la révolution de 1848 et mis en application avec les

Ateliers nationaux qui sont lancés pour réduire le chômage massif,

aggravé par la crise de 1846-1847 : un décret garantit « le

droit de l’ouvrier à l’existence par le travail ». L'afflux est tel

qu’on ne sait où employer les candidats et le système devient une

forme d’assistance. La fermeture des ateliers par le royaliste

Falloux provoque l’insurrection, la répression et les déportations

en Algérie. La voie est libre pour le coup d’État du 2 décembre

1851. Napoléon III tentera de mettre en œuvre une politique sociale

afin de rallier les ouvriers à l’Empire, rendant notamment la grève

légale (1864). La IIIe République abroge

la loi Le Chapelier en 1884, reconnaissant ainsi les

syndicats.

L'Allemagne

La Prusse interdit le travail des enfants de

moins de 9 ans en 1839, impose une scolarité et limite la durée de

travail pour les autres. En 1853, le travail des enfants avant

douze ans est interdit, et en 1869 le travail des adolescents est

limité à dix heures par jour…Les réformes sociales de Bismarck, les

premières en Europe, sont mises en place entre 1883 et 1889 :

assurance-maladie, assurance-accident, assurance-vieillesse,

obligatoires, financées et gérées en commun par les employés et les

employeurs. Ces mesures sociales sont plus proches des sécurités

médiévales, conservées plus tard par l’Allemagne, que des régimes

libéraux français et anglais. La politique du Chancelier manie la

carotte et le bâton: des lois répressives sont appliquées à

l’encontre des mouvements socialistes en 1878, comme l’interdiction

des syndicats et du SPD, en même temps que les lois sociales sont

lancées. Elles sont introduites au moment du retour à la protection

des années 1880 et du renforcement des droits de douane qui

serviront en partie à les financer. En 1910, l’Allemagne est très

en avance sur les autres pays: 81 % des travailleurs sont protégés

contre les accidents, 53 % ont une retraite et 44 % sont couverts

contre les maladies; les chiffres correspondants sont de 20, 13 et

18 % en France. Un système national d'assurance-maladie n'y sera

introduit qu'en 1930. L'État-providence apparaît ainsi dans

l’Allemagne des années 1880.

L'extension des lois sociales

L'idée de réduire la durée du travail pour tous

progresse partout, et l’horaire quotidien tend à baisser en Europe

à la fin du XIXe siècle, aux alentours

de 10 heures, contre 12-14 heures vers 1850. Les pays neufs sont

ceux où la législation sociale est la plus avancée: la

Nouvelle-Zélande fixe le temps hebdomadaire de travail à 48

heures pour tous dès 1901 et l’Australie

établit un salaire minimum dès 1896. Les États-Unis font cependant

exception: la législation sociale y est plus limitée et plus

tardive. Le travail des enfants (moins de 13 ans) n’est par exemple

interdit par une loi fédérale qu’en 1888. Au début du XXe siècle, la réduction des inégalités par l’impôt

se met en place. L'impôt progressif sur le revenu est voté en 1909

en Grande-Bretagne. En France, Caillaux réussit à faire voter la

loi qui l’institue en 1914. L'income

tax est introduit en 1913 aux États-Unis par un amendement à

la constitution.

Progrès scolaires, progrès des femmes

François Guizot, ministre de l’instruction

publique sous Louis-Philippe établit le principe de l’instruction

primaire universelle: toute commune est tenue d’entretenir une

école publique. La loi Guizot de 1833 crée un enseignement primaire

public, une école normale dans chaque département, une école

primaire dans chaque commune, financées par les impôts locaux.

L'école devient un établissement familier à côté de la mairie et de

l’église dans tous les villages. En 1882, Jules Ferry met en place

le système de l’éducation laïque, gratuite et obligatoire de 6 à 13

ans. Les maîtres sont payés par la République et la délivrance des

diplômes devient un monopole d’État. Un corps d’enseignants dévoué

à sa mission est créé avec les écoles normales. L'enseignement

secondaire au lycée reste payant et non obligatoire. En 1910, en

France, moins de 3 % du groupe d’âge entre 12 et 19 ans, suivaient

l’école secondaire et seulement 2 % atteignaient le baccalauréat.

La gratuité du secondaire ne sera assurée qu’en 1933 et

l’obligation des études jusqu’à 16 ans date de 1959.

En Angleterre, les écoles publiques élémentaires

sont instituées en 1870 pour les enfants de 5 à 13 ans, et elles

deviennent obligatoires en 1880. Mais l’effort d’éducation est

poussé le plus loin en Allemagne, notamment avec les fameux

Instituts de Technologie copiés dans le monde entier, si bien qu’en

1900 le pays compte seulement 0,05 % d’illettrés contre 1 % en

Grande-Bretagne et 4 % en France. En Espagne, on monte à 66 %, 72 %

en Russie et 48 % en Italie. Pendant la Restauration, en France,

seuls les hommes de plus de quarante ans étaient éligibles. Ne

pouvaient voter que les hommes de plus de trente ans qui

justifiaient d’un revenu élevé. Les femmes n’ont aucun droit

économique important et sont considérées comme des mineures dans la

société du XIXe siècle. Julie Daubié est

en 1861 la première femme à avoir le droit de passer le

baccalauréat. Par la suite, le bac restera encore l’apanage des

garçons, et avant 1914, « les étudiantes étaient encore fort peu

nombreuses dans les facultés…En 1914, on compte une centaine de

femmes médecins, quelques femmes avocats » (Daumard).

Les premiers mouvements féministes orientés vers

les conquêtes politiques apparaissent dans les pays anglo-saxons.

L'Amérique est en pointe dans ces luttes, les militantes et les

organisations se multiplient: les syndicats, les associations pour

le vote, les ligues pour développer l’éducation, défendre les

consommateurs, éliminer la prostitution, le travail des enfants,