2

Je me rappelle nettement la première nuit où je n’ai pas dormi. J’avais fait un cauchemar, un rêve sombre et glauque, dont j’ai oublié le contenu précis mais qui m’a laissé une impression sinistre. Je me suis réveillée brusquement, en sursaut, comme si quelque chose m’avait arrachée au sommeil à l’instant le plus dangereux, le plus effrayant du rêve, au point de non-retour. Je suis restée pantelante un bon moment après mon réveil. Je ne pouvais plus bouger, mes bras et mes jambes étaient comme paralysés. J’entendais ma respiration résonner désagréablement comme si j’étais allongée, seule, au fond d’une grotte..

C’est un cauchemar, me suis-je dit. Et puis, j’ai attendu patiemment, allongée sur le dos, que ma respiration se calme. Mon cœur battait violemment, mes poumons se gonflaient et se vidaient comme un soufflet pour envoyer rapidement du sang vers mon cœur, marquant le passage du temps. Quelle heure peut-il bien être, me demandai-je soudain. Je voulus regarder le réveil à mon chevet, mais je ne pouvais pas tourner la tête. À ce moment, il me sembla distinguer une ombre noire à mes pieds, vaguement visible dans la pénombre. Je retins mon souffle, sentant tout l’intérieur de mon corps, cœur et poumons compris, s’arrêter de fonctionner un instant. Je concentrai mon regard sur cette ombre.

Elle cessa soudain d’être vague, comme si elle n’attendait que mon regard pour se matérialiser, et prit des contours extraordinairement précis, une forme réelle se coula à l’intérieur, avec tous ses détails. Un vieillard maigre, vêtu de vêtements noirs ajustés, se tenait debout en silence au pied de mon lit. Il avait des cheveux gris, coupés court, des joues creuses, et me fixait de son regard perçant. Il avait des yeux immenses, dans lesquels je distinguais nettement un réseau de vaisseaux rouges. Quant à son visage, il était complètement inexpressif. Il ne m’adressa pas un mot. Il semblait aussi vide qu’un trou sans fond.

Ce n’est pas un rêve, me dis-je. J’étais réveillée maintenant, et pas vaguement, non, aussi réveillée que si l’on m’avait pincée. Ce n’était pas un rêve. C’était la réalité. J’essayai de bouger. Je devais réveiller mon mari, allumer la lumière. Mais j’eus beau tenter de rassembler mes forces, il me fut impossible de bouger même un seul doigt. Je commençai à avoir peur. Un frisson d’horreur s’éleva sans bruit de l’insondable tréfonds de la mémoire originelle, me glaça jusqu’à la racine même de mon être. Je voulus crier. Pas un son ne sortit de ma bouche. Même ma langue ne m’obéissait plus. Tout ce que je pouvais faire, c’était regarder fixement ce vieillard en face de moi.

Il tenait quelque chose à la main, un objet oblong qui répandait une lueur blanche. J’étudiai l’objet, la forme commença à se préciser : c’était une carafe. Une carafe ancienne de porcelaine blanche. Au bout d’un moment, il la souleva en l’air et se mit à verser de l’eau sur mes pieds.

Mais je ne pouvais pas sentir le contact de l’eau. Je voyais qu’il y avait de l’eau sur mes pieds, je l’entendais couler et je ne sentais rien.

Le vieillard continuait à verser de l’eau, mais, chose étrange, le contenu de la carafe ne diminuait pas pour autant. Je finissais par penser que mes pieds allaient se mettre à pourrir ou à fondre, noyés sous toute cette eau. À cette idée, je commençai à sentir ma patience m’abandonner.

Fermant les yeux, je me mis à hurler de toutes mes forces.

Mais aucun son ne sortit de ma bouche. L’air ne vibrait plus sous ma langue, et mon cri se répercuta sans bruit à l’intérieur de moi-même. Ce hurlement muet parcourut tout mon corps, mon cœur s’arrêta de battre, tout devint blanc dans ma tête. Ce cri pénétrant jusqu’au tréfonds de mes cellules tua quelque chose en moi, le fit fondre. Tel l’éclair aveuglant d’une bombe, cette vibration à vide calcina jusqu’à la racine tous les éléments de mon existence d’avant.

Quand je rouvris les yeux, le vieillard n’était plus là. Ni la carafe. Je regardai mes jambes. Plus une trace de toute cette eau déversée sur mon lit. Les couvertures étaient sèches. En revanche, mon corps était trempé de sueur. Une effrayante quantité de sueur. Je ne pouvais pas croire que mon corps ait contenu à lui seul autant de sueur. C’était pourtant ma propre transpiration.

Je repliai mes doigts un à un, pliai un bras. Ensuite je remuai les pieds. Agitai une cheville, fis bouger mes genoux. J’arrivais à mouvoir chaque partie de mon corps, même si ce n’était pas aussi facile que d’habitude. Après avoir ainsi soigneusement vérifié que tout mon corps fonctionnait à nouveau, je me soulevai doucement et, du regard, fis le tour de la pièce, éclairée par la faible lumière des réverbères de la rue, jusqu’au moindre recoin. Je ne vis pas trace du vieillard.

À mon chevet, le réveil indiquait minuit et demi. M’étant couchée peu avant onze heures, cela voulait dire que j’avais à peine dormi une heure et demie. Dans le lit voisin, mon mari, profondément endormi, était comme assommé, je ne l’entendais même pas respirer. Une fois qu’il dormait, rien ne pouvait le réveiller.

Je quittai mon lit, allai à la salle de bains, ôtai ma chemise de nuit trempée de sueur, la jetai dans la machine à laver, pris une douche. Ensuite, je choisis un pyjama propre dans le tiroir de la commode, l’enfilai, puis allumai le lampadaire du salon, m’assis sur le canapé et me servis un verre. Je ne bois pratiquement jamais. Ce n’est pas que j’aie une incompatibilité physique avec l’alcool, comme mon mari ; autrefois je buvais même pas mal, mais depuis mon mariage j’ai complètement cessé. Tout juste si je bois une gorgée de cognac quand je n’arrive vraiment pas à dormir. Mais ce soir-là, pour calmer mes nerfs durement éprouvés, il fallait que je prenne un verre.

Il y avait une bouteille de Rémy Martin sur une étagère, le seul alcool qui se trouve à la maison. Un cadeau de quelqu’un. J’ai oublié de qui, cela fait si longtemps que cette bouteille est là. Elle était un peu poussiéreuse. Naturellement, il n’y a pas de verre à cognac à la maison, je me le servis donc dans un verre ordinaire et le bus lentement, savourant chaque gorgée.

Je tremblais encore un peu, mais ma peur avait diminué.

J’avais peut-être été ensorcelée… Cela ne m’était jamais arrivé à moi, mais j’avais entendu parler de ce genre de chose par une amie de l’université qui en avait fait l’expérience. Elle m’avait expliqué qu’on voit la scène si nettement qu’on ne peut penser qu’il s’agisse d’un rêve. « Même maintenant, je suis sûre que ce n’était pas un rêve », avait-elle ajouté. Moi non plus, je n’avais pas l’impression d’avoir rêvé. Pourtant, c’était un rêve. Un rêve qui ressemblait étrangement à la réalité.

Cependant, même si la peur m’avait quittée, je tremblais toujours. Des ondes continuaient à courir à la surface de ma peau, clairement visibles, comme les secousses subsidiaires d’un tremblement de terre. C’est à cause de ce cri, me dis-je. Ce cri qui était resté à l’intérieur de moi me faisait encore trembler.

Je fermai les yeux, avalai une autre gorgée de cognac. Je sentis le liquide chaud descendre de ma gorge dans mon estomac. C’était une sensation extrêmement concrète.

Soudain, je m’inquiétai pour mon fils. En pensant à lui, mon cœur se remit à battre de toutes ses forces. Je me levai, courus à sa chambre. Il dormait profondément, une main posée au coin des lèvres, l’autre ouverte sur le côté. Apparemment, son sommeil était paisible, tout comme celui de mon mari. J’arrangeai son lit, le bordai. Qu’est-ce qui avait bien pu troubler ainsi mon sommeil ? Je l’ignorais, mais, vraisemblablement, cela n’avait dérangé que moi. Mon mari et mon fils ne s’étaient rendu compte de rien.

Je revins au salon, tournai en rond un moment. Je n’avais absolument pas sommeil.

Et si je prenais un autre verre de cognac ? me dis-je. J’avais vraiment envie de boire davantage, cela me réchaufferait, me calmerait les nerfs. Je voulais sentir à nouveau ce goût puissant se répandre dans ma bouche. Mais, après avoir hésité un moment, je décidai de ne pas boire. Je ne voulais pas garder de trace de mon ivresse jusqu’au lendemain matin. Je refermai le placard, rinçai le verre dans l’évier. Puis je sortis des fraises du réfrigérateur et les mangeai.

Je m’aperçus soudain que je ne tremblais plus.

Qui pouvait bien être ce vieillard vêtu de noir ? Je ne l’avais jamais vu auparavant. Il était bizarrement vêtu. On aurait dit un vêtement de sport ajusté, et en même temps des vêtements d’autrefois. Jamais je n’en avais vu de pareils. Et ses yeux. Des yeux striés de rouge, qui ne cillaient pas. Qui était-il ? Et pourquoi me versait-il de l’eau sur les pieds ? Pourquoi faire une chose pareille ?

Je ne comprenais pas. Je n’avais pas le moindre indice.

Quand mon amie avait fait ce rêve éveillé, elle dormait dans la maison de son fiancé. Dans son sommeil, un homme d’une cinquantaine d’années au visage sévère était apparu et lui avait ordonné brutalement de s’en aller. Pendant tout ce temps, elle était restée pétrifiée dans son lit, incapable de bouger. Soudain, elle s’était sentie inondée de sueur. Ce personnage était à n’en pas douter le fantôme du père de son fiancé. C’était lui qui voulait la chasser de la maison. Le lendemain matin, elle avait demandé à son fiancé de lui montrer une photo de son père, mais il ne ressemblait pas du tout à son apparition. Elle s’était alors dit que cela était dû à la tension qu’elle ressentait en dormant chez son fiancé.

Mais moi je ne suis pas du tout tendue. Et je suis chez moi. Il n’y a pas la moindre chose qui puisse me paraître menaçante ici. Pourquoi devrais-je être paralysée par un sort justement ici et maintenant ?

Je secouai la tête. Arrêtons de réfléchir. C’était un rêve éveillé, voilà tout. J’avais dû accumuler de la fatigue sans m’en rendre compte. Le tennis d’avant-hier, sans doute. J’y avais joué un peu trop longtemps, sur l’invitation d’une amie rencontrée au club de sport, après ma séance de natation. Après avoir dégusté mes fraises, je m’allongeai sur le canapé et fermai les yeux pour essayer de dormir.

Je n’avais absolument pas sommeil..

Allons bon ! Vraiment pas, mais vraiment pas sommeil.

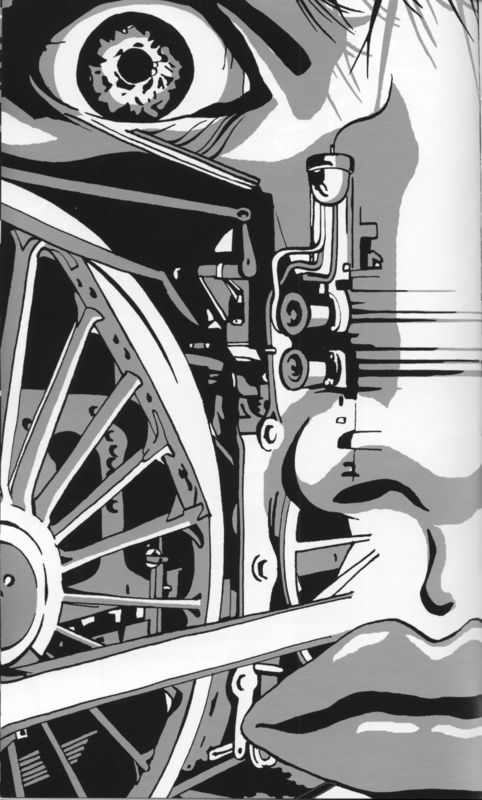

Et si je lisais un livre pour m’endormir ? Je suis allée dans la chambre, ai choisi un livre sur une étagère. J’avais allumé la lumière pour chercher, mon mari n’a même pas tressailli. Je me suis décidée pour Anna Karénine. J’avais envie de lire un long roman russe. J’avais déjà lu Anna Karénine une fois, voilà bien longtemps, lorsque j’étais au lycée si je me souviens bien. Mais je ne me rappelais pratiquement pas l’intrigue. Je me souvenais de la première phrase, et de la fin, quand l’héroïne se jette sous un train. « Il n’y a qu’une sorte de famille heureuse, mais aucune famille malheureuse ne ressemble à une autre. » Quelque chose comme ça. En tout cas, il y avait au début une scène annonçant le suicide final de l’héroïne. Et puis la scène du champ de courses, peut-être ? Ou alors était-ce dans un autre roman ?

Je me rassis sur le canapé, j’ouvris le livre. Cela faisait combien d’années que je ne m’étais pas assise sagement comme ça pour lire un roman ? Naturellement, il m’arrivait de prendre un livre de temps en temps et de lire une demi-heure ou une heure, l’après-midi. Mais on ne pouvait pas vraiment appeler ça de la lecture. J’ouvrais le livre et tout de suite après je me mettais à penser à autre chose. À mon fils, aux courses à faire, au réfrigérateur qui ne marchait pas bien, à ce que j’allais mettre pour le mariage de ma cousine, à mon père qui s’était fait opérer un mois plus tôt ; tout un tas de choses me venaient à l’esprit et prenaient de plus en plus d’importance, m’entraînant dans toutes sortes de directions. Et tout à coup, je m’apercevais que les aiguilles avaient tourné et que mon livre était toujours ouvert à la même page.

C’est ainsi qu’en un rien de temps je me suis habituée à vivre sans livres. En y réfléchissant, c’est très étrange. Depuis l’enfance, la lecture avait toujours été au centre de ma vie. Déjà, à l’école primaire, je dévorais tous les livres de la bibliothèque, tout mon argent de poche passait dans l’achat de livres. J’avais cinq frères et sœurs et j’étais juste au milieu, mes parents travaillaient tous les deux et étaient des gens très occupés, personne ne faisait attention à moi. C’est pourquoi je passais tout mon temps à lire seule dans mon coin. Dès qu’il y avait un concours de lecture ou d’écriture, je me présentais, et en général je gagnais, ce qui me permettait d’avoir des bons d’achat pour d’autres livres. Une fois à l’université, je choisis d’étudier la littérature anglaise. Là aussi, j’eus de bons résultats. Ma thèse de fin d’études sur Katherine Mansfield avait obtenu la meilleure note, et mes professeurs m’encourageaient à passer mon doctorat. Mais à cette époque j’avais déjà envie d’entrer dans la vie active. Finalement, je n’étais pas quelqu’un de très porté sur les études, et je le savais. J’aimais lire, c’est tout. Et même si j’avais voulu pousser les études plus loin, ma famille n’avait pas vraiment les moyens de m’entretenir jusqu’au doctorat. Ils n’étaient pas pauvres, mais j’avais encore deux sœurs cadettes. Il fallait donc que je quitte l’université, et ma famille, pour voler de mes propres ailes. Il fallait que je me mette à vivre, littéralement, à la sueur de mon front.

Quand avais-je lu un livre en entier pour la dernière fois ? Et duquel s’agissait-il ? J’avais beau réfléchir, je ne me rappelais pas le titre. Comment la vie pouvait-elle changer ainsi du tout au tout ? Où était passé l’ancien moi qui dévorait les livres comme un possédé ? Que représentaient pour moi cette époque-là et cette frénésie de lecture presque anormale ?.

Ce soir-là, pourtant, je parvins à concentrer toute mon attention sur Anna Karénine. Je tournais les pages, captivée, sans penser à rien d’autre. Je lus d’une traite jusqu’au passage de la première rencontre entre Vronski et Anna Karénine à la gare de Moscou. Puis j’insérai un marque-page dans le livre, sortis à nouveau la bouteille de cognac et m’en servis un autre verre.

Je ne m’en étais pas aperçue autrefois en le lisant mais, à la réflexion, quel étrange roman ! L’héroïne n’apparaissait pas avant la page cent seize. Les lecteurs du XIXe siècle trouvaient-ils cela normal ? Je réfléchis un moment à la question. Les lecteurs supportaient-ils patiemment l’interminable description de la vie d’un ennuyeux personnage secondaire, Oblonsky, en attendant l’entrée en scène de la belle héroïne ? Peut-être. Peut-être que les gens de cette époque avaient tout le temps devant eux. En tout cas, ceux qui appartenaient à la classe sociale qui lisait des romans.

En regardant le réveil, je m’aperçus qu’il était trois heures du matin. Trois heures ? ! Et je n’avais toujours pas sommeil.

Bon, qu’est-ce que je fais maintenant ?

Je n’ai pas du tout sommeil. Je pourrais continuer à lire. J’ai vraiment envie de lire la suite. Pourtant il faut que je dorme.

Je me remémorai la période où l’insomnie me tourmentait. Ce temps où je passais mes journées dans un brouillard cotonneux. Je ne voulais plus que ça m’arrive. À l’époque, j’étais étudiante, je pouvais m’en sortir, même en vivant dans cet état. Mais plus maintenant. Maintenant, j’étais une épouse, une mère. J’avais des responsabilités. Il fallait que je prépare les repas de mon mari, que je m’occupe de mon fils…

Mais j’aurais beau me mettre au lit, je n’arriverais pas à fermer l’œil. Je le savais. Je secouai la tête. Rien à faire. Je n’ai pas du tout, du tout sommeil, et j’ai envie de connaître la suite du roman. Je poussai un soupir, jetai un coup d’œil au livre posé sur la table.

Finalement, je lus Anna Karénine jusqu’aux premières lueurs du jour. Anna et Vronski se regardent longuement au bal, tombent passionnément amoureux l’un de l’autre. Anna assiste à la chute de cheval de son amant au champ de courses (il y avait donc bien une scène qui se passait dans un champ de courses !). Affolée, elle confesse son infidélité à son mari. Je montais à cheval avec Vronski, sautais les obstacles, j’entendais les cris d’encouragement de la foule. J’étais au milieu des spectateurs, je voyais la chute de mes yeux. Quand le jour commença à blanchir la fenêtre, je reposai le livre, allai à la cuisine, me fis un café. Je ne pouvais plus penser à rien, à cause des scènes du roman qui me restaient dans la tête et d’une faim violente qui venait de m’assaillir. Ma conscience vivait une chose, quelque part, et mon corps une autre, ailleurs. Je coupai du pain, le tartinai de beurre et de moutarde, me fis un sandwich au fromage que je mangeai aussitôt, debout devant l’évier. C’était vraiment rare chez moi d’avoir faim à ce point-là. C’était une faim vraiment violente, douloureuse presque. J’avais encore faim après mon sandwich, si bien que je m’en préparai un autre, le dévorai, puis me fis une autre tasse de café.