Fraudes, tricheries, supercheries,

fourberies, jongleries, mystifications, difficultés

Plusieurs fois déjà, dans les lettres précédentes, il a été question des fraudes des médiums, dont les expérimentateurs doivent constamment se défier. C’est ce qui a découragé un certain nombre d’hommes éminents et les a empêchés de continuer ces recherches, n’ayant pas de temps à perdre. On l’a vu notamment plus haut dans la lettre de M. Schiaparelli (p. ***), que les spirites continuent de citer à tort au nombre de leurs partisans. Il s’en défend absolument. Il n’accepte aucune théorie ; il n’est pas même sûr de l’existence réelle des faits et a renoncé à y consacrer le temps nécessaire.

J’aurai lieu, dans le second volume de l’Inconnu, de traiter du Spiritisme proprement dit, de la doctrine de la pluralité des mondes, de la pluralité des existences, de la réincarnation, de la préexistence, des communications avec les morts, doctrine indépendante des phénomènes matériels auxquels cet ouvrage-ci est consacré, et à laquelle ces manifestations physiques ne contribuent que d’une manière très indirecte. Comme nous l’avons déjà déclaré plusieurs fois dans les pages précédentes, nous ne nous occupons ici que de prouver l’existence réelle de ces phénomènes extraordinaires. Cette preuve est basée, avant tout, sur l’élimination de la fraude.

Dans le cas d’Eusapia, qui est le médium le plus complètement examiné ici, la fraude n’est malheureusement pas douteuse, en plus d’une circonstance.

Mais il y a ici une remarque très importante à faire.

Tous les physiologistes savent que les hystériques ont une tendance au mensonge et à la simulation. Elles mentent, sans raison apparente, et pour le seul plaisir de mentir. Il y a des hystériques parmi les femmes et les jeunes filles du meilleur monde.

Ce défaut caractéristique prouve-t-il que l’hystérie n’existe pas ?

Il prouve le contraire.

Par conséquent, ceux qui pensent que les fraudes des médiums annihilent la médiumnité se trompent. La médiumnité existe, aussi bien que l’hystérie, aussi bien que l’hypnotisme, aussi bien que le somnambulisme. La tricherie existe aussi.

Je ne dirai pas, avec certains théologiens : il y a de faux prophètes, DONC il y en a de vrais, car c’est là un sophisme de la pire espèce. Mais le faux n’empêche pas le vrai d’exister.

J’ai connu une dame kleptomane, qui s’est fait prendre plus d’une fois dans les grands magasins de Paris pour vol avéré de divers objets. Cela ne prouve pas qu’elle n’achetait jamais rien et n’obtenait que par le vol tous ses objets de consommation. Les objets volés ne devaient représenter, au contraire, qu’une minime partie de son mobilier de toilette.

Mais le fait existe incontestablement. Dans les expériences dont nous nous occupons, la supercherie est un coefficient non négligeable.

Mon devoir est de signaler ici quelques exemples. Avant de les rapporter, je dois rappeler que j’ai étudié depuis une quarantaine d’années à peu près tous les médiums dont les expériences ont eu le plus de retentissement : Daniel Dunglas Home, particulièrement doué de facultés stupéfiantes, qui donna aux Tuileries, devant l’empereur Napoléon III, sa famille et ses amis, des séances si extraordinaires, et qui fut employé plus tard par William Crookes à des recherches scientifiques si précises ; Mme Rodière, remarquable médium typtologique ; C. Brédif, qui produisait des apparitions bizarres ; Eglington, aux ardoises enchantées ; Henry Slade, qui avait fait avec l’astronome Zöllner ces expériences inconcevables d’où la géométrie ne se sauvait qu’en admettant la possibilité d’une quatrième dimension de l’espace ; Buguet, dont les clichés photographiques portaient des ombres de morts, et qui, m’ayant autorisé à expérimenter avec lui, me laissa chercher pendant cinq semaines avant que j’aie surpris son truc ; Lacroix, à la voix duquel des esprits (de tous les âges !) semblaient accourir en foule ; et beaucoup d’autres qui attirèrent vivement l’attention des spirites et des chercheurs des manifestations plus ou moins étranges et prodigieuses.

J’ai été, très souvent, absolument déçu. Quand je prenais les précautions nécessaires pour mettre le médium dans l’impossibilité de tricher, je n’obtenais aucun résultat ; si je faisais semblant de ne rien voir, j’apercevais du coin de l’œil la tricherie. Et, en général, les phénomènes qui se produisaient arrivaient en des moments de distraction où mon attention s’était un instant relâchée. En poussant un peu loin l’enquête, j’ai vu, de mes yeux vu, les clichés préparés de Buguet ; vu, de mes yeux vu, Slade écrire au-dessous de la table, sur une ardoise dissimulée, etc., etc. À propos de ce fameux médium Slade, je puis rappeler qu’après ses expériences avec Zöllner, directeur de l’Observatoire de Leipzig, il était venu à Paris, et s’était mis à ma disposition, ainsi qu’à celle de tous les astronomes de l’Observatoire que je lui indiquerais pour expérimenter. Il obtenait, disait-il, de l’écriture directe des esprits, par un bout de crayon placé entre deux ardoises liées ensemble, des oscillations de l’aiguille aimantée, des déplacements de meubles, des lancements automatiques d’objets, etc. Il a bien voulu me consacrer une séance par semaine, pendant six semaines, le lundi de onze heures à midi, 21, rue Beaujon. Mais je n’ai rien obtenu de certain. Dans les cas de réussite, la substitution des ardoises était possible. Fatigué de ces pertes de temps, je convins avec l’amiral Mouchez, directeur de l’Observatoire de Paris, de confier à Slade une ardoise double préparée par nous-mêmes, avec les précautions nécessaires pour ne pouvoir être attrapés. Les deux ardoises étaient scellées de telle sorte avec du papier de l’Observatoire que s’il les avait détachées, la fraude n’aurait pu être réparée. Il avait accepté les conditions de l’expérience. Je lui ai porté ces ardoises chez lui. Elles sont restées, non pas un quart d’heure, non pas une demi-heure ni une heure, mais dix jours consécutifs sous l’influence du médium, chez lui-même, et lorsqu’il nous les a renvoyées, elles n’avaient pas le moindre vestige d’une écriture interne, comme il en offrait en transposant des pièces préparées d’avance34.

Sans entrer dans d’autres détails, qu’il me suffise de dire que, trop souvent trompé par des médiums indélicats, malhonnêtes et menteurs, j’apportais à mon expérience une arrière-pensée de scepticisme, de doute et de suspicion à l’égard d’Eusapia. Les conditions d’expérimentation sont, en général, si tortueuses, qu’il est facile d’être dupe, Et les savants sont peut-être les hommes les plus faciles à duper, parce que les observations et les expériences scientifiques sont toujours honnêtes, que nous n’avons pas à nous défier de la nature, — qu’il s’agisse d’un astre ou d’une molécule chimique, — et que nous avons l’habitude de constater les faits tels qu’ils se présentent.

Cela posé, voici quelques observations concernant Eusapia.

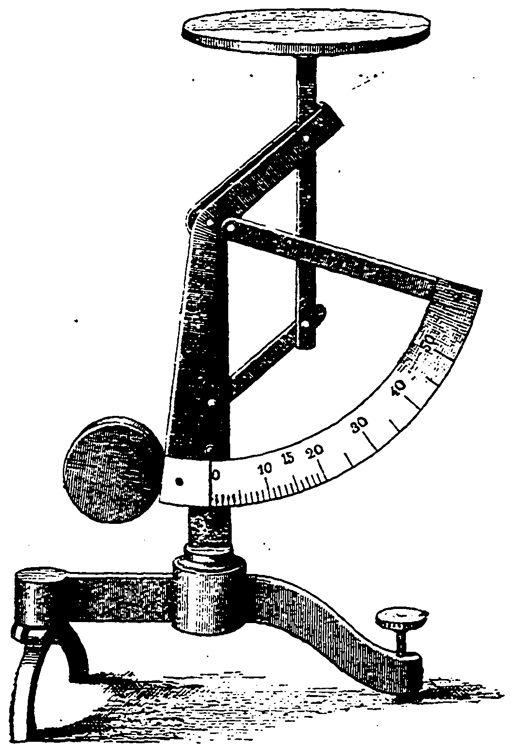

On a vu plus haut (p. ***) la curieuse expérience du pèse-lettres faite par le colonel de Rochas, considérée par les expérimentateurs comme absolument probante. J’étais curieux de la vérifier.

Voici mes notes à cet égard.

I

12 novembre 1898. — Cette après-midi, nous avons fait une promenade en landau, Eusapia et moi, en compagnie de M. et Mme Pallotti, du Caire, et nous avons visité entre autres l’exposition des chrysanthèmes aux Tuileries. Eusapia est ravie. Nous rentrons vers six heures. Ma femme se met au piano, et Eusapia chante quelques airs napolitains, et quelques petits fragments d’opéras italiens. Ensuite nous causons intimement tous les trois. Elle est très bien disposée, nous raconte que parfois, dans les jours d’orage, elle a dans la chevelure, notamment sur une blessure ancienne qu’elle a reçue au crâne, des crépitements électriques et des étincelles. Elle nous dit aussi que lorsqu’elle est restée longtemps sans faire de séance, elle est gênée et éprouve le besoin de se décharger du fluide qui la sature. Cet aveu m’étonne, car elle paraît plutôt ennuyée, attristée, au début de chaque séance, et elle semble ne les accepter qu’à contre-cœur. Elle ajoute qu’elle a souvent des allongements fluidiques de l’extrémité des doigts, et mettant ses deux mains sur mes genoux, l’intérieur de la main tourné vers le haut, en écartant les doigts et les plaçant en face les uns des autres à quelques centimètres de distance, approchant et écartant alternativement les mains l’une de l’autre, elle nous dit voir de temps en temps ces radiations qui allongeraient les doigts, en formant à leurs extrémités une sorte d’auréole lumineuse. Ma femme croit en apercevoir quelques-unes. Je n’arrive à rien voir du tout, malgré tous mes efforts, et en changeant de toutes les façons l’éclairement et l’ombre. Le salon est éclairé en ce moment par deux becs Auer intenses. Nous allons dans la chambre à coucher, éclairée seulement par des bougies, et je n’en vois pas davantage. J’éteins les bougies, en supposant qu’il y aurait peut-être bien un phénomène de phosphorescence, et je n’aperçois toujours rien. Nous revenons au salon. Eusapia étend un châle de laine noire sur sa jupe de soie, et me montre les effluves. Mais je ne distingue toujours rien, sinon, un moment, une sorte de pâle rayon au bout de l’index de la main droite.

L’heure du dîner approche. Il est sept heures. Un pèse-lettres, que j’avais acheté pour renouveler la curieuse expérience de M. de Rochas, est sur la table. Je demande à Eusapia si elle se souvient d’avoir fait baisser un appareil analogue en posant ses mains de chaque côté, à distance, et en faisant des sortes de passes magnétiques. Elle ne paraît pas s’en souvenir et fredonne un petit couplet de Santa Lucia. Je la prie d’essayer. Elle le fait. Rien ne remue. Elle me demande de poser mes mains sur les siennes. Nous faisons les mêmes passes, et à ma stupéfaction, car je n’y comptais pas du tout, le petit plateau s’abaisse jusqu’au point où il touche le levier, et produit le bruit sec du contact. Ce point est au-delà de la graduation, qui s’arrête à 50 grammes et peut aller à 60, et représente au minimum 70 grammes. Le plateau remonte immédiatement. Nous recommençons une seconde fois. Bien. Une troisième fois : même abaissement et même retour à l’équilibre. Alors je la prie de recommencer l’expérience seule. Elle frotte ses mains l’une contre l’autre et fait les mêmes passes. Le pèse-lettres descend jusqu’au même point maximum. Nous sommes tout près, en pleine lumière des becs Auer. Le même jeu est répété pendant cinq minutes environ. Le mouvement ne se produit pas tout à coup, il y a parfois trois, quatre essais sans réussite, comme si la force s’était épuisée par la réussite. Déjà le plateau s’était abaissé quatre fois devant nos yeux, toujours jusqu’au maximum, lorsque le valet de chambre, passant pour affaire de service, je lui dis de rester et de regarder. Eusapia recommença et ne réussit pas. Elle attend un instant, se frotte les mains, recommence, et le même mouvement sans contact se produit pour la septième fois, devant les trois témoins, aussi étonnés l’un que l’autre. Ses mains sont refroidies sensiblement. Je pense au truc du cheveu, passe ma main entre les deux siennes, et ne rencontre rien ; je ne l’ai pas vu. D’ailleurs, elle ne paraît pas avoir touché à sa tête, et ses mains sont restées devant nous depuis le commencement de l’expérience, libres et intactes.

Supposant qu’il peut y avoir là quelque force électrique en jeu, je la prie de diriger ses doigts sur une boussole extrêmement sensible. Celle-ci ne bouge pas, de quelque façon que l’on s’y prenne.

Nous nous mettons à table. Je la prie de soulever une fourchette d’entremets, comme elle l’avait fait à Montfort. Elle y réussit au quatrième essai... et sans cheveu, apparent du moins.

II16 novembre. — Pour distraire Eusapia, Adolphe Brisson lui a offert hier soir une loge aux Folies-Bergère, où Loïe Fuller donnait ses magnifiques exhibitions optiques. Nous l’y avons accompagnée. Elle en est revenue enchantée, est aujourd’hui très gaie et très animée, parle de son caractère franc et loyal et blâme les comédies de la vie mondaine. Elle nous raconte pendant le dîner une partie de sa vie !

9 heures. — M. et Mme Lévy, M. G. Mathieu viennent d’arriver.

On cause. Posant ses mains sur une jambe de M. Mathieu dans l’ombre, elle lui montre les radiations émanées de ses doigts, à peine apparentes pour nous d’ailleurs.

C’est après m’avoir montré ces radiations, l’autre jour, que l’expérience du pèse-lettres a eu lieu. Elle associe les deux phénomènes, et accepte d’essayer.

Elle me prie de lui donner un peu d’eau.

Je vais à la salle à manger chercher une carafe et un verre d’eau.

M. Mathieu remarque que, pendant mon absence, tandis que ma femme cause avec M. et Mme Lévy, Eusapia porte la main à sa tête et fait un petit geste, comme si elle s’arrachait un cheveu.

Je reviens avec un verre d’eau et une carafe et lui verse ce qu’elle désire. Elle boit un quart de verre d’eau.

Sur ma prière, elle abaisse comme avant hier ses deux mains de part et d’autre du pèse-lettres, et après deux ou trois passes, le plateau s’abaisse, non jusqu’au bout de la course comme avant-hier, mais jusqu’à 35 ou 40 grammes.

L’expérience est faite une seconde fois et réussit de la même façon.

Sous prétexte d’aller chercher un appareil de photographie, M. Mathieu m’entraîne dans une autre pièce et me montre un long cheveu, très fin, qui après l’expérience, lui est tombé dans la main, au moment où Eusapia faisait un geste comme pour secouer sa main.

Ce cheveu est châtain foncé (couleur de ceux d’Eusapia) et mesure 39 centimètres de longueur. Je l’ai conservé.

Ceci se passait à 9 heures un quart. La séance commence à 9 heures et demie et finit à 11 heures et demie. Après la séance, Eusapia me demande encore un verre d’eau, et me montre un petit cheveu entre ses doigts.

Au moment de son départ, à minuit, moitié riant, moitié sérieusement, elle s’arrache un cheveu du devant de la tête, et prenant la main de ma femme lui met ce cheveu dedans et lui referme la main en la regardant.

Elle a certainement remarqué que nous nous étions aperçus de la fraude.

III19 novembre. — Eusapia est une fine mouche. Elle est douée d’une très grande acuité de vue et surtout d’oreille. Elle est fort intelligente et, de plus, d’une rare sensibilité. Elle sent et devine tout ce qui la concerne. Ne lisant jamais, puisqu’elle ne sait pas lire, n’écrivant jamais, puisqu’elle ne sait pas écrire, parlant peu à l’étranger, puisqu’elle trouve rarement des personnes entendant et parlant l’italien, elle reste constamment concentrée en elle-même, et rien ne la détourne d’une attention personnelle permanente. Il serait sans doute impossible de trouver un état d’esprit analogue chez d’autres personnes, occupées comme on l’est généralement, de mille choses éparpillant notre attention sur tant d’objets différents et variés.

J’arrive à 11 heures et demie chez le Dr Richet pour la prendre et l’emmener déjeuner chez Mme Fourton, comme il avait été convenu. Elle est froide et gênée. Je n’ai pas l’air de m’en apercevoir et cause avec le docteur. Elle va mettre son chapeau et nous descendons. À peine sur l’escalier : « Qu’est-ce que M. Richet vous disait ? fit-elle, de quoi parliez-vous ? » Et un instant après, revenant sur la dernière séance : « Avez-vous été complètement satisfait ? »

Dans la voiture, je lui prends la main et lui cause amicalement. « Tout va très bien, lui dis-je, mais quelques expériences seront encore nécessaires pour ne laisser aucun doute. » Puis, je lui parle d’autres choses.

Elle s’apprivoise graduellement et les nuages paraissent s’effacer de son front. Cependant, elle sent évidemment que malgré mon amabilité un peu superficielle, je ne suis pas absolument le même pour elle. Pendant le déjeuner, elle me tend son verre de champagne et boit à ma santé. Mme Fourton est convaincue, sans que nulle espèce de doute puisse prendre place dans son esprit. En causant, un peu plus tard, Eusapia lui dit : « Je suis sûre de vous, je suis sûre de Mme Blech, de M. Richet, de M. de Rochas, mais je ne suis pas sûre de M. Flammarion. »

« Vous êtes sûre de Mme Fourton, lui répliquai-je, c’est très bien. Mais réfléchissez un instant que plusieurs milliers de personnes attendent mon opinion pour être fixées. M. Chiaïa vous l’a dit à Naples, M. de Rochas vous l’a répété à Paris. J’ai donc une responsabilité très grande, et vous sentez certainement vous-même que je ne puis affirmer que ce dont je suis absolument certain. Vous devez m’aider loyalement vous-même à me donner cette certitude ».

« Oui, répondit-elle. Je comprends très bien la différence. Du reste, si ce n’avait pas été pour vous, je n’aurais pas fait le voyage de Naples, car le climat de Paris ne m’est pas très bon. Oui, il faut que vous soyez convaincu sans réplique. »

Elle est revenue maintenant à son intimité habituelle. Nous la conduisons au musée du Louvre, qu’elle ne connaissait pas, puis à une conférence de M. Jules Bois faisant des expériences de suggestion sur Mlle Lina. Elle s’y intéresse fort. Nous parlons des jeux et simulations des comédiens.

Le soir, à dîner, la brillante conversation de Victorien Sardou, les répliques du colonel de Rochas, les questions un peu insidieuses de Brisson, tout l’intéresse. Mais il est sensible qu’elle ne s’oublie jamais. Ainsi, avant le dîner, elle me dit qu’elle a mal à la tête, surtout vers sa blessure, passe sa main dans ses cheveux « qui lui font mal » et me demande une brosse : « C’est, dit-elle, pour que dans une expérience on ne trouve pas de cheveu. » Et elle se brosse soigneusement les épaules. Je n’ai toujours pas l’air de comprendre. Mais il n’y a aucun doute qu’elle sait qu’on a... trouvé un cheveu.

IV

(Note plus récente : mars 1906.)Le jeudi 29 mars, Eusapia, se trouvant à Paris, est venue me voir. Je ne l’avais pas vue depuis ses séances chez moi en novembre 1898. Nous l’avons retenue à dîner, et, après dîner, je l’ai priée de faire avec moi quelques expériences.

Je lui ai d’abord demandé de poser ses mains sur le piano, dans la pensée que peut-être quelques cordes vibreraient. Je n’ai rien obtenu.

Je l’ai alors engagée à poser ses mains sur le clavier fermé. Elle a demandé à ce qu’il fût légèrement ouvert, soutenu par une cale. J’ai posé mes mains dessus, à coté des siennes ; mon but était, en restant en contact, qu’elle ne put pas glisser un doigt sur les touches. Elle a constamment cherché à substituer une seule main aux deux que je tenais, de manière à en avoir une de libre, et quelques notes ont tinté. Expérience nulle. Nous avons quitté le piano pour aller à une table de bois blanc.

Quelques balancements insignifiants.

— Un esprit est-il là ?

— Oui (par 3 coups).

— Veut-il se communiquer ?

— Oui.

Je prononce successivement et lentement les lettres de l’alphabet. Réponse : Tua matre.

Certainement : Tua madre. (Eusapia ne sait ni lire ni écrire.)

Eusapia me voyant en deuil, je lui avais dit que ma mère est morte le 1er juillet dernier.

Je demande alors son nom. Elle ne le connaît pas.

Aucune réponse.

Les mouvements de table désirés ensuite n’offrent rien de remarquable.

Cependant, à plusieurs reprises, un fauteuil pouf voisin s’est déplacé, sans contact, avançant de lui-même, vers Eusapia. Comme le lustre était allumé, qu’il n’y avait pas de ficelle possible, et que j’avais le pied sur celui d’Eusapia le plus voisin du fauteuil, le mouvement est dû à une force émanant du médium.

Trois fois, j’ai repoussé le fauteuil. Trois fois il est revenu. Le même fait s’est reproduit quelques jours après.

Il est remarquable que si elle avait pu détacher son pied du mien, elle aurait pu atteindre le meuble (avec quelque contorsion) et que le phénomène, pour se produire, doit être dans le cercle d’activité (et de tricherie possible) du médium. Ici la tricherie a été impossible.

Comme nous n’obtenions pas de soulèvement de la table, et que, sans doute, nos forces à nous quatre (Eusapia, moi, ma femme, et la dame de compagnie d’Eusapia, qui s’y était mise un instant, mais qui, autrement, a toujours été tenue à l’écart) étaient insuffisantes, je suis allé chercher un petit guéridon plus léger.

Avec les mains d’Eusapia placées sur ce guéridon en contact avec les miennes, il s’est soulevé entièrement, des trois pieds, à 30 ou 40 centimètres au-dessus du parquet.

Nous avons recommencé trois fois l’expérience, avec une réussite absolue.

Eusapia me serrait la main avec violence dans la sienne (droite) placée au-dessus de la table.

Mensonge et vérité !

Ces notes nous rappellent, une fois de plus, qu’il y a presque constamment un mélange de faits sincères et de productions frauduleuses.

On peut admettre que le médium voulant produire un effet et ayant à sa disposition deux moyens : l’un facile et n’exigeant que de l’habileté et de la ruse, et l’autre pénible, coûteux et douloureux, est tenté de choisir, consciemment ou même inconsciemment, celui qui lui coûte le moins.

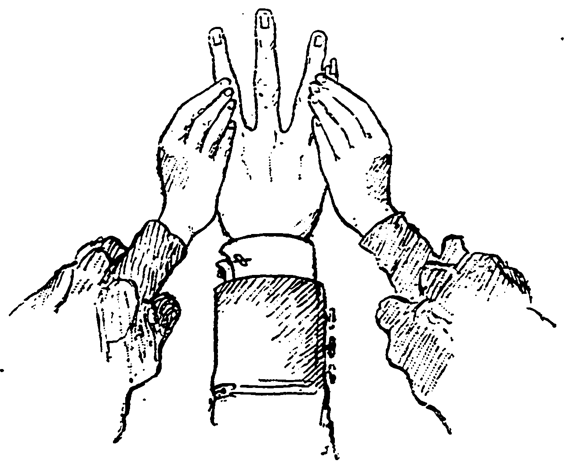

Voici comment elle s’y prend pour la substitution des mains. Les figures ci-dessous représentent cinq positions successives de la main du médium et des contrôleurs. Elle montre comment Eusapia peut, grâce à l’obscurité et à une série de mouvements habilement combinés, laisser croire au contrôleur de droite (de droite pour le spectateur) qu’il sent encore la main droite du médium sur la sienne, tandis qu’il ne sent que la main gauche toujours tenue par le contrôleur de gauche ; cette main droite, devenue libre, peut produire alors un certain nombre d’effets à sa portée. Cette substitution peut être obtenue de diverses façons. Mais, quelle qu’elle soit, elle ne peut évidemment permettre à la main libérée de n’agir qu’à sa portée.

Qui de nous est toujours maître de ses impressions et de ses facultés ? Écrit à ce propos le Dr Dariex35. Qui de nous peut, à son gré, se mettre dans tel état physique et tel état moral ? Le compositeur de musique est-il maître de l’inspiration ? Un poète fait-il toujours des vers d’égale valeur ? Un homme de génie a-t-il toujours du génie ? Or quoi de moins normal, de plus impressionnable et de plus variable qu’un sensitif, un médium, alors surtout qu’il se trouve hors de chez lui, en dehors de ses habitudes, et avec des étrangers qu’il ne connaît pas ou qu’il connaît à peine, qui seront ses juges et qui attendent de lui des phénomènes anormaux et rares dont la production n’est pas sous la dépendance constante et complète de sa volonté ?

Un sensitif, placé dans de telles conditions, sera fatalement amené à simuler le phénomène qui ne se produit pas spontanément, ou à rehausser par supercherie l’intensité d’un phénomène en partie véridique.

La simulation est assurément une chose fâcheuse et regrettable, qui jette la suspicion sur les expériences et les rend beaucoup plus difficiles et beaucoup moins à la portée de tous les investigateurs ; mais ce n’est là qu’une difficulté qui ne doit pas arrêter et faire porter un jugement hâtif. Tous ceux qui ont expérimenté et manié ces sensitifs savent qu’ils se heurtent à chaque pas à la fraude, consciente et inconsciente, et que tous les médiums — ou presque tous — sont coutumiers du fait ; ils savent qu’il faut prendre son parti de cette regrettable faiblesse et être assez perspicace pour empêcher, ou tout au moins pour dépister le truc, et démêler le vrai du faux.

Plus d’un, parmi ceux qui ont poursuivi avec persévérance l’expérimentation psychique, pourrait dire qu’il a été parfois énervé, agacé par l’attente du phénomène qui ne se produit pas, et qu’il s’est senti comme l’envie de mettre un terme à cette attente en donnant lui-même le coup de pouce36. Ceux-là peuvent se rendre compte que si, au lieu d’être des expérimentateurs consciencieux, toujours maîtres d’eux-même, incapables de tromper et uniquement préoccupés de science et de vérité, ils étaient, au contraire, des impulsifs inconscients et suggestibles, dont l’amour-propre est en jeu et chez qui la probité scientifique n’est pas la première préoccupation, ils s’abandonneraient sans doute, et plus ou moins involontairement, à produire artificiellement le phénomène qui ne se produit plus naturellement.

Quant à Eusapia, si elle simule parfois, elle ne le fait qu’en trompant la surveillance des expérimentateurs et en échappant momentanément à leur contrôle ; mais elle le fait sans autre artifice. Ses expériences ne sont pas machinées, et, à l’encontre des prestidigitateurs, elle ne porte sur elle aucun appareil. Il est facile de s’en assurer, car elle se déshabille volontiers complètement devant une dame chargée de la contrôler.

D’autre part, elle expérimente autant qu’on veut avec les mêmes personnes devant lesquelles elle répète indéfiniment les mêmes expériences. Ce n’est pas ainsi que procèdent les prestidigitateurs.

Il est infiniment regrettable que l’on ne puisse se fier à la loyauté des médiums. Ils trichent presque tous. C’est tout à fait décourageant pour le chercheur, et cette perplexité constante de notre esprit dans ces expériences rend ces études tout à fait pénibles. Lorsqu’après avoir passé quelques jours dans ces recherches inextricables, on se remet au travail scientifique, à une observation ou à un calcul astronomique, par exemple, ou à l’examen d’un problème de science pure, on éprouve une sensation de fraîcheur, de calme, de soulagement, de sérénité qui nous donnent, par contraste, la plus vive des satisfactions. On sent qu’on marche sur un terrain solide et que l’on n’a à se défier de personne. Il faut vraiment tout l’intérêt intrinsèque des problèmes psychiques pour que nous ayons le courage de renoncer quelquefois au bonheur de l’étude scientifique pour nous consacrer à des investigations si laborieuses et si troublées.

Nous n’avons, je crois, qu’une seule manière de nous assurer de la réalité des phénomènes : c’est de mettre le médium dans l’impossibilité de tricher. Le prendre en flagrant délit de supercherie serait extrêmement facile. Il n’y aurait, bien souvent, qu’à le laisser faire. De plus, on peut, très facilement, l’aider à tricher et à se faire prendre : il suffit d’en être convaincu. Eusapia, en particulier, est très facile à suggestionner. Revenant un jour en voiture découverte pour dîner à la maison, le colonel de Rochas lui dit, devant moi : « Vous ne pouvez plus lever la main droite. Essayez ! » Elle essaie : efforts inutiles. Non posso, non posso. Le commandement avait suffi.

Dans les phénomènes de mouvements d’objets sans contact, elle fait toujours un geste correspondant au phénomène. Une force émane d’elle-même et agit. Ainsi, par exemple, elle frappe du poing trois ou quatre coups dans l’air, à 30 ou 40 centimètres de la table : les mêmes coups sont frappés dans la table. Et c’est bien sur le bois de la table. Ce n’est pas au-dessous, ni sur le parquet. On lui tient les jambes, et elle ne les remue pas.

Elle frappe cinq coups, du doigt du milieu, sur ma main en l’air : les cinq coups sont frappés sur la table (19 novembre).

Bien plus, cette force peut être transmise par un autre. Je tiens ses jambes de ma main gauche allongée sur elles ; M. Sardou tient sa main gauche ; elle me prend le poignet droit de sa main droite et me dit : Frappez dans la direction de M. Sardou. Je frappe trois ou quatre fois. M. Sardou sent mes coups sur le corps, synchroniquement avec mon geste, et avec un retard de près d’une seconde. L’expérience est recommencée avec le même succès.

Ce soir-là, non seulement nous n’avons pas quitté un seul instant les mains d’Eusapia, distantes l’une de l’autre de toute la largeur de son corps, et posées près de nous, mais encore, nous ne les avons pas laissées se diriger du coté des objets à déplacer. Les expériences ont été très longues à obtenir. Mais elles ont tout de même entièrement réussi.

Elle a une tendance à aller prendre les objets : il faut l’arrêter à temps.

Du reste, elle les prend elle-même, en fait, par le prolongement de sa force musculaire, et elle le dit : je le prends, je le tiens. C’est à nous à bien garder ses vraies mains dans les nôtres.

On a, quelquefois, de bonnes raisons de supposer qu’Eusapia saisit les objets à mouvoir, les instruments de musique, avec une main libérée. Mais il y a de nombreuses preuves qu’il n’en est pas toujours ainsi. En voici une. Nous sommes à Naples, en 1902, avec le professeur von Schrenck-Notzing.

La séance a lieu dans une petite pièce, par une lumière faible, mais suffisante pour distinguer les personnes et leurs mouvements. Derrière le médium, sur une chaise, se trouve un harmonica, à un mètre de distance à peu près.

Or, à un certain moment, Eusapia saisit entre ses mains une de celles du professeur et commença à approcher et à éloigner ses doigts l’un de l’autre, comme on peut le voir sur cette figure. L’harmonica jouait alors à distance, d’une façon parfaitement synchrone avec les mouvements faits par le médium. L’instrument se trouvait absolument isolé ; on s’était assuré qu’il n’y avait point de ficelles ; encore moins pouvait-on craindre des compères, dont la lumière aurait facilement trahi l’intervention. C’est une opération analogue à celle qui a été faite avec moi le 27 juillet 1897. (Voir plus haut, p. ***.)

Voici un exemple typique des mouvements « de consentement » tiré d’un compte rendu du docteur Dariex. Il s’agissait de faire sortir, à distance, une clé d’une serrure.

La lumière était suffisante pour distinguer parfaitement chaque mouvement d’Eusapia. Tout à coup, l’on entend la clé du coffre craquer dans la serrure ; mais la clé, embarrassée de quelque manière, refuse d’en sortir. Et voilà Eusapia qui saisit de sa main droite le poignet gauche de M. Sabatier et, en même temps, entoure l’index avec les doigts de l’autre main. Alors, elle commence à exécuter autour du doigt lui-même des mouvements alternés de rotation, auxquels immédiatement correspondent des craquements synchrones de la clé, tournant dans la serrure, de la même façon que les doigts du médium37.

Que l’on suppose que le coffre, au lien d’être éloigné du médium, ait été à sa portée, que l’on suppose encore que la lumière, au lieu d’être suffisante, ait été faible et incertaine : les assistants n’auraient pas manqué de confondre cette forme d’automatisme synchrone avec une fraude consciente et impudente d’Eusapia. Et ils se seraient trompés.

Sans excuser la fraude, qui est abominable, honteuse et méprisable dans tous les cas, on peut se l’expliquer bien humainement, sans doute, tout en reconnaissant, d’autre part, la réalité des phénomènes. Et d’abord, les phénomènes réels épuisent considérablement le médium, et ne se réalisent qu’au prix d’une énorme dépense de force vitale. Le lendemain, elle est souvent malade, quelquefois même le surlendemain, est incapable de prendre aucune alimentation sans vomissements immédiats. On conçoit donc que lorsqu’elle peut produire certains faits sans aucune dépense de force, par un truc plus ou moins habile, elle préfère ce second procédé au premier. Il ne l’épuise pas du tout, et peut l’amuser même.

Remarquons ensuite que, généralement, pendant ces expériences, elle est dans un état de demi-sommeil qui n’est pas sans analogie avec le sommeil somnambulique ou hypnotique. Son idée fixe est de produire les phénomènes, et elle les produit n’importe comment.

Il est donc urgent, indispensable, d’être constamment en éveil et de contrôler avec le plus grand soin tous les faits et gestes.

Je pourrais citer des centaines d’exemples analogues, observés par moi-même depuis des années. En voici un puisé dans mes notes.

Le 2 octobre 1899, une séance de spiritisme réunissait quelques chercheurs dans l’hôtel hospitalier de la comtesse de Mouzay, à Rambouillet. Nous avions, assurait-on, la très rare faveur de posséder avec nous un médium excellent et sûr, Mme X... femme d’un médecin de Paris très distingué, fort instruite elle-même, et inspirant la plus grande confiance.

Nous nous plaçons, quatre personnes, autour d’une petite table de bois légère. Une minute à peine se passe que cette petite table semble animée d’un frémissement, et presque aussitôt elle s’élève et retombe.

Ce mouvement vertical se répète plusieurs fois, en pleine lumière des lampes du salon.

Le lendemain, les mêmes lévitations se sont opérées, en plein jour, à midi, en attendant un convive en retard pour le déjeuner, et avec un guéridon beaucoup plus lourd.

— Un « esprit » est là ? demande-t-on.

— Oui.

— Veut-il donner son nom ?

— Oui.

On prend un alphabet, on compte les lettres, on reçoit, par coups frappés par un pied de la table, le nom LÉOPOLDINE HUGO.

— Avez-vous quelque chose à nous dire ?

— Charles, mon mari, voudrait être réuni à moi.

— Où donc est-il ?

— Dans les espaces flottants.

— Et vous ?

— Près de Dieu.

— Tout cela est bien vague. Pourriez-vous nous donner une preuve d’identité, qui nous montre que vous êtes bien la fille de Victor Hugo, la femme de Charles Vacquerie ? Vous souvenez-vous de l’endroit où vous êtes morte ?

— Oui, à Villequier.

— Comme la catastrophe de votre naufrage en Seine est connue, que tout cela peut être latent dans nos cerveaux, voudriez-vous nous donner d’autres faits ? Vous souvenez-vous de l’année de votre mort ?

— 1849.

— Je ne le pense pas, répliquai-je, car j’ai présente à l’esprit une page des Contemplations où la date du 4 septembre 1843 est écrite. Est-ce que ma mémoire est infidèle ?

— Oui. C’est 1849.

— Vous m’étonnez singulièrement, car en 1843, Victor Hugo est revenu d’Espagne à cause de votre mort, tandis qu’en 1849 il était représentant du peuple à Paris. De plus, vous êtes morte six mois après votre mariage, qui eut lieu en février 1843.

Ici, Mme la comtesse de Mouzay fait remarquer qu’elle a beaucoup connu Victor Hugo et sa famille, qu’ils habitaient alors la rue de Latour-d’Auvergne, et que la date de 1849 doit être bonne.

Je soutiens le contraire. L’esprit persiste.

— En quel mois l’événement s’est-il passé ?

— Juillet.

— Non. C’était en septembre. Vous n’êtes pas Léopoldine Hugo. Quel âge aviez-vous à votre mort ?

— Dix-huit ans. On oublie trop de fleurir ma tombe.

— Où ?

— Au Père-Lachaise.

— Mais non, c’est à Villequier que vous avez été enterrée, et je suis allé moi-même visiter votre tombe. Votre mari Charles Vacquerie y est aussi, avec les deux autres victimes de la catastrophe. Vous ne savez pas ce que vous dites.

Ici notre hôtesse déclare qu’elle ne pensait pas au père Lachaise, et que, dans son idée, Léopoldine Hugo et son mari étaient restés au fond de la Seine.

Après le déjeuner, nous nous mettons de nouveau à la table. Oscillations variées. Puis un nom est dicté :

« SIVEL. »

— L’aéronaute ?

— Oui.

— En quelle année êtes-vous mort ?

— 1815. (Exact.)

— Quel mois ?

— Mars. (C’était le 15 avril.)

— D’où votre ballon était-il parti ?

— La Villette. (Exact.)

— Où êtes-vous tombé ?

— Dans l’Indre.

Tous ces éléments étaient plus ou moins connus de nous. Je demande une preuve d’identité plus spéciale.

— Où m’avez-vous connu ?

— Chez l’amiral Mouchez.

— C’est impossible. Je n’ai connu l’amiral Mouchez qu’à sa nomination de directeur de l’Observatoire de Paris : il a succédé à Le Verrier en 1877, deux ans après votre mort. »

La table s’agite et dicte quelques mots.

— Donnez votre nom.

— WITOLD. Marquise, je vous aime toujours.

— Êtes-vous heureux ?

— Non. J’ai eu des torts envers vous.

— Vous savez bien que je vous pardonne et que j’ai gardé de vous le meilleur souvenir.

— Vous êtes trop bonne.

Etc. Ces pensées étaient évidemment dans l’esprit de la dame. Là non plus, aucune preuve d’identité.

Tout d’un coup, la table s’agite violemment, et un autre nom est dicté : « RAVACHOL ».

— Oh ! Qu’est-ce qu’il va nous dire ?

Je transcris sa phrase, non sans honte, et en adressant toutes mes excuses à mes lectrices. La voici dans son intempérante crudité :

« Bougres de crétins, votre sale gueule est encore pleine des odeurs du festin. »

— Monsieur Ravachol, c’est exquis, ce langage-là. Vous n’avez rien de plus distingué à nous dire ?

— Zut.

Aucun d’entre nous n’a certainement composé cette phrase d’une manière consciente. Mais les mots employés sont connus de tout le monde. Nos inconscients ou nos subconscients ont-ils agi ? Étaient-ce ceux de Mme X ?

Dans les incertitudes où nous replongeaient ces deux séances, nous demandons à M., et Mme X.., de venir passer un dimanche à Juvisy et d’essayer de nouvelles expériences.

Le dimanche 8 octobre, nous obtenons des soulèvements remarquables. Mais des doutes subsistent dans nos esprits, et nous décidons une nouvelle réunion à quinzaine.

Le dimanche 22 octobre 1899, dans le désir de contrôler les expériences, j’ai fait clouer quatre planches verticales dont j’ai entouré comme d’un cadre la petite table destinée à la séance. Si elle se lève malgré ce cadre qui empêche les pieds des expérimentateurs de pouvoir passer au-dessous d’elle, c’est que sa lévitation est due à une force inconnue.

Les réflexions de Mme X..., au vu de ce cadre, me firent tout de suite penser que la table ne se lèverait pas. « Cette faculté est capricieuse, un jour on obtient beaucoup, une autre fois rien, sans cause apparente. »

— Mais peut-être aurons-nous des coups frappés ?

— Certainement. On ne doit rien préjuger d’avance. On peut toujours essayer.

Deux heures après le déjeuner, Mme X... accepte d’essayer une séance.

Aucune lévitation ne se produit.

C’est ce dont je m’étais un peu douté. Je désirais ardemment le contraire, et nous y mîmes toute l’intensité de volonté possible. Tout exprès, mêmes expérimentateurs qu’il y a quinze jours, où tout avait si admirablement marché (Mme X..., M. et Mme Cail et moi), mêmes places, mêmes chaises, même salon, même température, même heure, etc.

Des coups frappés indiquent qu’un esprit veut parler.

Je vois que les coups correspondent à un mouvement musculaire de la jambe de Mme X...

— Qui êtes-vous ?

— Dans la bibliothèque du Maître : mon nom est dans un livre.

— Comment le trouver ?

— Il est écrit sur un bout de papier.

— Dans quel livre ?

— Astronomia.

— De quelle époque ?

Pas de réponse.

— De quelle couleur ?

— Jaune.

— Relié ?

— Non.

— Broché ?

— Oui.

— Sur quel rayon ?

— Cherchez.

— C’est impossible, sur des milliers de volumes. Et puis, il n’y a pas de livre broché dans cette bibliothèque.

Pas de réponse.

Après une série de questions, nous finissons par apprendre que ce livre est sur le sixième rayon du corps de bibliothèque à droite de la porte ; mais, auparavant, nous sommes tous allés dans cette pièce constater qu’il n’y avait pas de livre broché.

— Alors, le volume est cartonné ?

— Oui. Il y a quatre livres enfoncés.

Nous y retournons, et nous trouvons en effet, dans un volume intitulé Anatomia celeste, Venise, 1573, un bout de papier sur lequel est écrit au crayon le nom de KRISHNA.

Nous revenons à la table.

— C’est bien vous, Krishna ?

— Oui.

— En quel siècle viviez-vous ?

— Au temps de Jésus.

— Dans quelle contrée ?

— Vers l’Himalaya.

— Et comment avez-vous écrit votre nom sur ce papier ?

— En passant par la pensée de mon médium.

Etc., etc.

Il serait, je crois, superflu d’insister.

Mme X..., ne pouvant soulever la table, avait choisi de frapper des coups. L’évocation du prophète Indou était, toutefois, d’une assez belle audace.

L’hypothèse la plus simple est qu’elle était allée dans ma bibliothèque, placer ce bout de papier.

En effet, on l’y avait vue. Mais quand même personne ne l’y aurait vue, la conclusion n’en eût pas moins été certaine, cette pièce étant ouverte et Mme X... étant restée une heure environ dans la pièce voisine, retenue par « une migraine ».

Cet exemple de supercherie, je le cite, comme je l’ai dit, entre plusieurs centaines. Il faut vraiment être doué d’une persévérance à toute épreuve pour continuer à consacrer à ces investigations des heures qui seraient beaucoup mieux employées, même à ne rien faire du tout.

Cependant, quand on sait qu’il y a là quelque chose, on y revient toujours, malgré les duperies incessantes.

En 1901, au mois de mai, Mme la princesse Karadja me présenta un médium de profession, une Allemande, frau Anna Rothe, dont la spécialité était de faire arriver des fleurs dans un salon bien fermé, en plein jour.

J’acceptai une séance dans mon appartement à Paris. Des bouquets de fleurs de toutes dimensions arrivèrent, en effet, mais toujours d’une direction opposée à celle vers laquelle Mme Rothe et son impresario Max Ientsch nous invitaient à regarder.

À peu près convaincu de la fraude, mais n’ayant pas de temps à donner à de telles séances, je priai M. Cail d’assister, autant que possible, aux réunions qui seraient données en divers salons de Paris.

Mon correspondant voulut bien y consentir, et se fit inviter à l’hôtel Clément Marot, où une séance devait être donnée. S’étant placé un peu en arrière, il vit le médium aux fleurs glisser habilement une main sous ses jupes et en retirer des branches qu’elle lança dans le salon.

Il la vit aussi prendre des oranges dans son corsage, et constata quelles étaient chaudes.

Mme Williams se déshabillant dans le cabinet, pour revêtir un costume d’homme.

La fourberie était flagrante. Il la démasqua immédiatement, au grand scandale des assistants, qui l’injurièrent. Une dernière séance avait été organisée dans mon salon, pour le mardi suivant. Mme Rothe et ses deux acolytes prirent le train le matin même, à la gare de l’Est, et disparurent.

L’année suivante, elle fut arrêtée à Berlin, après une séance frauduleuse, et condamnée à un an de prison pour escroquerie38.

Dans cet ordre de choses, les supercheries et les mystifications sont aussi nombreuses que les réalités authentiques. Les curieux de ces phénomènes n’ont pas oublié le flagrant délit de la célèbre Mme Williams, Américaine reçue en toute confiance, en 1894, à Paris, par mon excellente amie la duchesse de Pomar. Déjà mis en défiance par des remarques ingénieuses du jeune duc, on était préparé à n’être pas longtemps dupes de ses farces, lorsqu’on organisa une séance à laquelle prirent part MM. De Watteville, Dariex, Mangin, Ribero, Wellemberg, Lebel, Wolf, Paul Leymarie, fils du directeur de la Revue spirite, etc. Mme Williams, assez forte femme, comme on en peut juger par son portrait, avait pour spécialité de montrer des apparitions. Lesdites apparitions étaient des mannequins assez pauvrement préparés, car les spectatrices étaient aussi désappointées que les spectateurs par le manque de formes, loques molles et plates qui ne rappelaient en rien les contours académiques de la femme, dont on aurait dû deviner au moins quelque peu les élégances dans la gaze légère qui les enveloppait. Plusieurs de ces dames, assez irrévérencieuses, ne cachaient pas qu’elles préféreraient le néant à cet autre monde, si elles devaient s’y trouver aussi... réduites, aussi incomplètes. Et les messieurs ajoutaient qu’elles ne serraient certainement pas les seules à s’en désoler.

Ces séances n’avaient rien de religieux. Le truc fut découvert, on pourrait plutôt dire saisi, par M. Paul Leymarie. Les figures reproduites ici d’après la Revue spirite suffisent pour mettre en évidence la simplicité brutale du procédé. On apporte des lumières, et au milieu du vacarme épouvantable de vingt-cinq assistants dupés, l’héroïne de la fête est obligée de se laisser voir en maillot, tandis que tous les ustensiles de son théâtre de marionnettes sont trouvés dans le cabinet.

Mme Williams saisie par M. Paul Leymarie et tenant encore le fantôme dans sa main.

Mme Williams eut l’effronterie de se défendre, un peu plus tard, dans le journal américain Light, en traitant de bandits ceux qui l’avaient démasquée à Paris.

C’est là un exemple de haute mystification, de jonglerie digne des tréteaux d’un prestidigitateur.

Comme nous l’avons vu, les choses n’atteignent pas toujours ce degré, et bien souvent la fraude n’arrive que lorsque les facultés réelles s’affaiblissent. Telle est l’histoire de la fille torpille, Angélique Cottin, qui a été assez retentissante.

Le 15 janvier 1846, dans le village de Bouvigny, près de la Perrière (Orne), une jeune fille de treize ans, nommée Angélique Cottin, petite, robuste, mais extrêmement apathique au physique et au moral, présente, tout à coup, des phénomènes étranges : les objets touchs par elle ou ses vêtements étaient violemment repoussés ; parfois même, à sa seule approche, des commotions étaient ressenties par les personnes voisines, et on voyait s’agiter les meubles et ustensiles. Cette propriété subsista, avec des variations dans son intensité et des intermittences parfois de deux ou trois jours, pendant un mois à peu près, puis elle s’en alla inopinément comme elle était venue. Elle fut constatée par un très grand nombre de personnes dont quelques-unes soumirent la jeune fille à de véritables expériences et consignèrent leurs observations dans des procès-verbaux qui ont été recueillis et publiés par le Dr Tanchou. Celui-ci vit Angélique Cottin pour la première fois le 12 février, à Paris, où on l’avait amenée pour l’exhiber : les manifestations dont l’énergie avait décru du jour où l’on avait dérangé le sujet de ses habitudes, étaient sur le point de disparaître ; toutefois elles étaient encore assez nettes pour permettre à l’expérimentateur de rédiger la note suivante, qui fut lue le 17 février, à l’Académie des sciences, par Arago, témoin oculaire des faits39.

J’ai vu deux fois, dit le Dr Tanchou, la jeune fille électrique.

Une chaise, que je tenais le plus fortement possible avec le pied et les deux mains, a été chassée au moment où elle s’y est assise.

Une petite bande de papier, que j’avais en équilibre sur mon doigt, a été emportée plusieurs fois comme par un coup de vent.

Une table à manger, d’une moyenne grandeur et assez lourde, a été plusieurs fois poussée et déplacée par le seul fait du contact de ses vêtements.

Une petite roue en papier, placée verticalement ou horizontalement sur son axe, reçoit un mouvement rapide par les émanations qui sortent du poignet et du pli du bras de cette enfant40.

Un canapé grand et lourd, sur lequel j’étais assis, a été poussé violemment jusqu’au mur, au moment où cette jeune fille est venue se mettre à côté de moi.

Une chaise fixée sur le sol par des personnes fortes, sur laquelle j’étais assis de manière à n’en occuper que la moitié, a été violemment arrachée de dessous moi, aussitôt que la jeune personne s’est assise sur l’autre moitié.

Chose singulière, chaque fois que la chaise est enlevée, elle semble tenir aux vêtements d’Angélique ; elle la suit un instant et ne s’en détache qu’après.

Deux petites boules de sureau ou de plume suspendues par un fil de soie, sont agitées, attirées, et parfois s’éloignent l’une de l’autre.

Les émanations de cette jeune fille ne sont pas permanentes dans la journée ; elles se montrent surtout le soir de sept à neuf heures : ce qui me fait penser que son dernier repas, qu’elle fait à six heures, n’y est pas étranger.

Elles ont lieu par la face antérieure du corps seulement, particulièrement au poignet et au pli de la saignée. Elles ne se produisent que du coté gauche ; le bras de ce côté est plus chaud que l’autre ; il s’en dégage une chaleur douce, comme d’une partie où il se fait une vive réaction. Ce membre est tremblant et continuellement agité de contractions insolites et de frémissements qui semblent se communiquer à la main qui le touche.

Pendant le temps que j’ai observé ce sujet, son pouls a varié de 105 à 120 pulsations par minute ; il m’a paru souvent irrégulier.

Quand on éloigne cette personne du réservoir commun, soit en l’asseyant sur une chaise sans que ses pieds touchent à terre, soit qu’elle ait ses pieds sur celle d’une personne placée devant elle, le phénomène n’a pas lieu ; il cesse également quand on la fait asseoir sur ses deux mains. Un parquet ciré, un morceau de taffetas gommé, une lame de verre placée sous ses pieds ou sur sa chaise annihilent également sa propriété électrique.

Pendant le paroxysme, la jeune fille ne peut presque rien toucher avec la main gauche, sans qu’elle le jette au loin comme si elle était brûlée ; quand ses vêtements touchent les meubles, elle les attire, elle les déplace, elle les bouleverse.

On le concevra d’autant plus facilement, quand on saura qu’à chaque décharge électrique, elle fuit pour éviter la douleur ; elle dit qu’alors « ça la pique » au poignet et au pli du coude ; en cherchant le pouls à l’artère temporale, ne pouvant l’apprécier au bras gauche, mes doigts touchèrent par hasard la nuque ; à l’instant elle jeta un cri, et s’éloigna vivement de moi. Il y a dans la région du cervelet (je m’en suis assuré plusieurs fois), à l’endroit où les muscles de la partie supérieure du cou s’insèrent au crâne, un point tellement sensible, qu’elle ne permet pas qu’on y touche, et auquel vont retentir toutes les sensations qu’elle ressent au bras gauche.

Les émanations électriques de cette enfant semblent avoir lieu par ondées, d’une manière intermittente, et successivement par différents points de la partie antérieure de son corps.

Quoi qu’il en soit, elles ont lieu par un courant gazeux qui produit la sensation du froid ; j’ai senti manifestement sur la main un souffle instantané semblable à celui qu’on produirait avec les lèvres.

Chaque phénomène chez cette jeune fille est marqué par la frayeur, la fuite et un air d’épouvante. Quand elle approche le bout du doigt du pôle nord d’un fer aimanté, elle reçoit une forte secousse : le pôle sud ne produit aucun effet. On a beau changer le fer de manière à ne pas reconnaître soi-même le pôle, la jeune fille sait fort bien l’indiquer.

Cette enfant a treize ans : elle n’est pas encore nubile et j’ai appris de sa mère que rien d’analogue à la menstruation n’a encore paru.

Elle est très forte et bien portante.

Son intelligence est peu développée. C’est une villageoise dans toute l’acception du mot ; elle sait pourtant lire et écrire ; elle est occupée à faire des gants en filet pour les dames. Les premiers phénomènes datent d’un mois.

Il est utile d’ajouter à cette note quelques extraits des autres rapports. Voici un extrait de celui de M. Hébert.

Le 17 janvier, c’est-à-dire le deuxième jour de l’apparition des phénomènes, des ciseaux suspendus à sa ceinture, au moyen d’un ruban de fil, ont été lancés sans que le cordon fût brisé ni qu’on pût savoir comment il avait été dénoué. Ce fait, le plus incroyable par son analogie avec les effets de la foudre, a fait penser tout de suite que l’électricité devait jouer un grand rôle dans la production de ces étonnants effets. Mais cette voie d’observation fut de courte durée : ce fait ne se produisit que deux fois, dont l’une en présence de M. le curé qui, sur son honneur, m’en a garanti la réalité. Les effets presque nuls dans le milieu du jour redoublèrent le soir à l’heure ordinaire. Il y eut alors action sans contact, et sur les corps organisés vivants, actions débutant par de violentes secousses ressenties dans les jarrets par l’une des ouvrières placées en face d’Angélique, la pointe de leurs sabots étant distante d’un décimètre.

Le Dr Beaumont Chardon, médecin à Mortagne, a publié, de son côté, des observations analogues. On y remarque entre autres celles-ci :

Répulsion et aussi attraction, sautillement, déplacement d’une table assez massive, — d’une autre table de 3 mètres sur 2, montée sur roulettes, — d’une autre table carrée de 1 mètre et demi, en chêne, d’un fauteuil en acajou très massif. — Tous ces déplacements ont eu lieu par le contact volontaire ou involontaire des vêtements de la fille Cottin.

Sensation de violentes piqûres lorsqu’on mettait en contact avec un pli du bras gauche ou de la tête, ou simplement qu’on approchait à petite distance, un bâton de cire à cacheter ou un tube de verre frottés convenablement. Lorsqu’on ne les avait pas frottés, ou lorsqu’on les essuyait ou les mouillait, cessation d’effet. Les poils du bras, couchés avec un peu de salive, se redressaient par l’approche du bras gauche de la jeune fille.

Nous avons dit que cette jeune fille avait été amenée à Paris comme sujet d’observation. Arago avait constaté lui-même, à l’Observatoire, en présence de ses collègues MM. Mathieu, Laugier et Goujon, les phénomènes suivants.

La jeune fille ayant présenté sa main à une feuille de papier placée sur le bord d’une table, cette feuille avait été vivement attirée par sa main. — S’étant approchée du guéridon et l’ayant effleuré de son tablier, ce guéridon avait été repoussé. — S’étant assise sur une chaise et ayant posé ses pieds par terre, la chaise fut projetée avec violence contre le mur, tandis que la jeune fille était jetée d’un autre côté. Cette dernière expérience, recommencée plusieurs fois, réussit toujours : ni Arago, ni les astronomes de l’Observatoire, ne purent maintenir la chaise immobile. M. Goujon s’étant assis d’avance sur la moitié de la chaise qui allait être occupée par Angélique, fut renversé au moment où celle-ci vint partager la chaise avec lui.

Sur un rapport favorable de son illustre secrétaire perpétuel, l’Académie des Sciences nomma une commission pour examiner Angélique. Cette commission s’occupa presque exclusivement de chercher à constater chez le sujet une électricité analogue à celle des machines ou de la torpille. Elle ne put arriver à aucun résultat, probablement par suite de l’émotion causée par la vue des appareils de physique à cette enfant dont les facultés étaient déjà à leur déclin ; aussi s’empressa-t-elle de faire déclarer comme nulles et non avenues toutes les communications faites précédemment à l’Académie sur ce sujet.

Voici ce qu’a écrit sur ce point mon ancien maître et ami Babinet, qui faisait partie de la Commission :

Les membres de la Commission n’ont pu vérifier aucune des particularités annoncées. Il n’y eut point de rapport fait, et les parents d’Angélique, gens d’une probité exemplaire, s’en retournèrent avec elle dans leur pays. La bonne foi des époux Cottin et d’un ami qui les accompagnait m’avait fort intéressé, et j’aurais voulu pour tout au monde trouver quelque réalité dans les merveilles annoncées.

La seule évolution remarquable qu’elle exécutât, c’était, en se levant le plus paisiblement du monde d’une chaise où elle était assise, de lancer cette chaise en arrière avec une force telle, que souvent la chaise allait se briser contre un mur ; mais l’expérience capitale, celle où, suivant ses parents, se révélait le miracle de produire du mouvement sans toucher les objets, était la suivante. On la plaçait debout devant un léger guéridon recouvert d’une mince étoffe de soie ; son tablier, formé aussi d’une soie très légère et presque transparente, posait sur le guéridon, mais cette dernière condition n’était pas de rigueur ; alors, quand la vertu électrique se manifestait, le guéridon était renversé tandis que la fille électrique conservait sa stupide impassibilité ordinaire.

Je n’avais jamais été témoin d’aucune réussite dans ce genre, ni moi, ni mes confrères de la Commission de l’Institut, ni les médecins, ni quelques écrivains qui avaient suivi avec beaucoup d’assiduité toutes les séances indiquées au domicile des parents. Pour moi, j’avais dépassé toutes les bornes d’une complaisance bienveillante, lorsqu’un soir ceux-ci vinrent me prier, au nom de l’intérêt que je leur avais témoigné, de leur donner encore une séance de plus, et que la vertu électrique venait de se déclarer de nouveau avec une grande énergie. J’arrivai vers huit heures du soir à l’hôtel où logeait la famille Cottin. Je fus désagréablement surpris, dans une séance destinée à moi seul et à ceux que j’avais amenés, de trouver la salle envahie par une nombreuse réunion de médecins et de journalistes attirés par l’annonce des futurs prodiges qui allaient reprendre leur cours. Après les excuses faites, je fus introduit dans une chambre du fond qui servait de salle à manger, et là je trouvai une immense table de cuisine, formée d’épais madriers de chêne d’une grosseur et d’un poids énormes. Au moment du dîner, la fille électrique avait, par un acte de sa volonté, renversé cette table massive, et brisé par suite toutes les assiettes et les bouteilles qui se trouvaient dessus ; mais ces excellentes gens ne regrettaient pas cette perte, ni le mauvais dîner qui en avait été la suite, par l’espérance que les propriétés merveilleuses de la pauvre idiote allaient se manifester et devenir officielles. Il n’y avait pas moyen de douter de la véracité de ces honnêtes témoins. Un vieillard octogénaire, le plus sceptique des hommes, M. M..., qui m’avait accompagné, crut à ce récit comme moi, mais étant rentré avec moi dans la salle où la réunion était nombreuse, cet observateur défiant resta, malgré le froid, dans la porte d’entrée même, en prétextant la foule qui remplissait la pièce, et il se plaça de manière à voir de coté la fille électrique avec son guéridon devant elle. Cette fille faisait face à ceux qui occupaient en grand nombre le fond et les cotés de la salle. Après une heure d’attente patiente, rien ne se manifestant, je me retirai, en témoignant de ma sympathie et de mes regrets. M. M... resta obstinément à son poste : il tenait en arrêt, de son œil infatigable, la fille électrique, comme un chien couchant le fait d’une perdrix. Enfin, au bout d’une autre heure, mille préoccupations ayant distrait l’assemblée et de nombreuses conversations s’y étant établies, tout à coup le miracle s’opéra, le guéridon fut renversé. Grand étonnement, grand espoir ! On allait crier : Bravo ! lorsque M. M..., s’avançant avec l’autorité de l’âge et de la vérité, déclara qu’il avait vu Angélique, par un mouvement convulsif du genou, pousser le guéridon placé devant elle. Il en conclut que l’effort qu’elle avait dû faire avant dîner pour renverser une lourde table de cuisine avait du occasionner au-dessus du genou une forte contusion, ce qui fut vérifié et trouvé réel.

Telle fut la fin de cette triste histoire où tant de gens avaient été dupes d’une pauvre idiote, assez maligne cependant pour faire illusion par son calme même.

Il est encore question, dans les Comptes rendus de l’Académie, des faits singuliers observés, près de Rambouillet, chez un propriétaire manufacturier dont tous les vases éclataient en mille pièces au moment où l’on s’y attendait le moins. Des chaudières et des vases en fonte de grande dimension volaient de même en éclats, au grand préjudice du propriétaire, dont les embarras cessèrent par le renvoi d’un domestique qui s’entendait avec celui qui devait occuper l’usine pour l’obtenir à meilleur marché. Cependant il est regrettable que l’affaire se terminât avant qu’on eût pu savoir à quelle poudre fulminante on avait eu recours pour produire ces effets si curieux, si nouveaux et en apparence si bien constatés41.

Babinet ajoute plus loin, dans le même volume, à propos d’Angélique Cottin :

Au milieu des prodiges qu’elle n’opérait pas, se trouvait un effet très naturel de première détente de muscles, qui était curieux au plus haut degré. Cette fille, de petite taille, engourdie, et qu’on avait justement qualifiée du nom de torpille, — étant d’abord assise sur une chaise et se levant ensuite très lentement, — avait la faculté, au milieu du mouvement qu’elle faisait pour se relever, de lancer en arrière, avec une vitesse redoutable, la chaise qu’elle quittait, sans qu’on pût apercevoir aucun mouvement du torse, et par la seule détente du muscle qui allait quitter la chaise. À l’une des séances d’examen au cabinet de physique du Jardin des Plantes, plusieurs chaises d’amphithéâtre, en bois blanc, furent lancées contre les murs de manière à s’y briser. Une seconde chaise de précaution que j’avais une fois disposée derrière celle où la fille électrique était assise, dans l’intention de garantir, en cas de besoin, deux personnes qui causaient au fond de la pièce, fut entraînée par la chaise lancée, et alla avec elle avertir de leur distraction les deux savants de l’aparté. Au reste, plusieurs des jeunes employés du Jardin des Plantes avaient réussi à opérer, quoique moins brillamment, ce beau tour de mécanique organique.

Tel est le rapport du savant physicien. C’est ainsi que la fraude a empêché une fois de plus de reconnaître la réalité de phénomènes dûment constatés auparavant. Il y avait aussi affaiblissement des facultés. Mais il est absurde d’en conclure que les observateurs de la première heure, y compris Arago et ses collègues de l’Observatoire, Mathieu, Laugier et Goujon, ainsi que l’examinateur Hébert, le Dr Beaumont Chardon, etc., avaient mal vu, et avaient été dupes de coups de pieds de cette enfant.

Faisons la part de la fraude, consciente et inconsciente, des médiums, déplorons-la, car elle jette une ombre fâcheuse sur tous les phénomènes ; mais ne croyons pas que les faux billets de banque empêchent les bons d’exister, rendons justice aux faits incontestables, et continuons de les observer.

Quære et invenies ! C’est l’INCONNU. C’est la science de demain.

Continuons donc notre étude.