Mirjam Pressler

El patio extraño

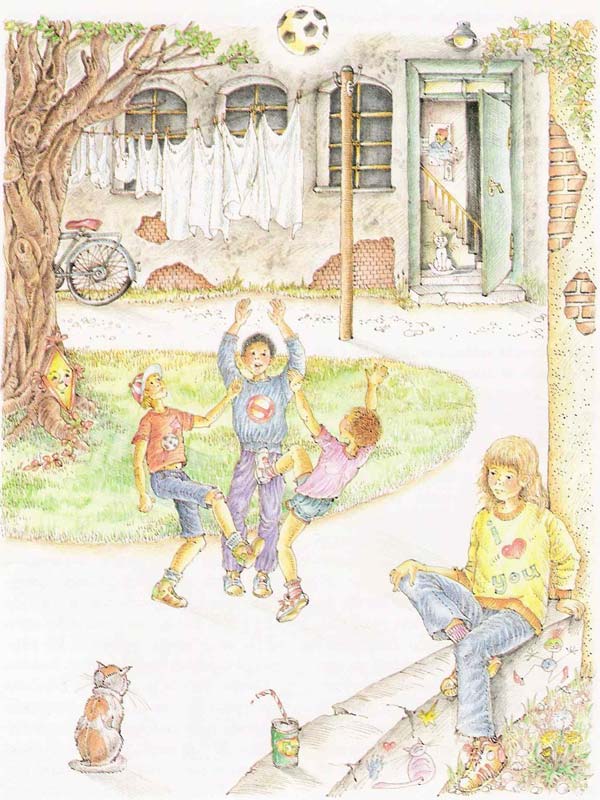

Estefanía está sentada en el suelo. Con la espalda se apoya en la pared de la casa y observa el patio. Es bastante grande y muy sombreado. Sólo en determinadas partes hay extensas franjas de luz que el sol proyecta sobre el suelo. Los pisos superiores de la casa de enfrente están bañados por el sol. Cuatro bloques configuran el patio. En el centro hay un espacio verde en el que se levantan cinco árboles raquíticos.

Allí, de donde yo vengo, donde ésta mi casa, los árboles son más grandes y más verdes, piensa Estefanía. Y también la hierba es auténtica, no medio seca como la de aquí. Para Estefanía la hierba tiene que ser verde y no marrón, gris y verde El prado igual. Y en el prado deben crecer margaritas, diente de león y hasta prímulas de vez en cuando.

Muchos prados están cercados y en ellos pastan las vacas. Estefanía se rasca las rodillas y se mete el dedo en la nariz. En la vivienda que hay encima suyo se oye la música de una radio. En otra casa alguien grita enojado. Por la calle pasan autobuses, coches y motos. Estefanía los puede oír desde el patio.

—Allí donde está mi hogar, todo está también más tranquilo —piensa—. A veces se puede oír cuando Stieglmeir pasa con el tractor, o cuando Ana María llama a su Otto, o las campanas de la iglesia repican, o los pájaros o los cerdos cuando tienen hambre.

De repente se le ocurre a Estefanía que ahora éste es su hogar, justamente desde hace cuatro días, y desde hace dos días, se sienta cada día un buen rato en el patio para mirar cómo juegan los niños. Antes llovía bastante y no podía salir. Se sienta y espera que los niños se le acerquen. Lo mismo que le sucedió a Carlos cuando fue por primera vez al pueblo donde ella vivía. Carlos venía de la ciudad a visitar a sus tíos durante las vacaciones. Desde el primer día todos los niños jugaron con él. Carlos nunca estuvo solo.

Estefanía se frota los ojos distraídamente. La palabra soledad es mala. Tan mala, que es mejor no pensar en ella.

Un par de niños juegan lanzándose uno a otro una pelota. A eso ha jugado también Estefanía a menudo en su pueblo. Con Daniela, Anna y Eddi. Estefanía se sacude una hormiga de la pierna y recuerda cómo una vez se cayó en un hormiguero. Anna era su mejor amiga. O lo es todavía, pero está muy lejos. ¿Pero de qué le sirve a una su mejor amiga, si está tan lejos?

Cesa la música que se oía por encima de Estefanía, ahora se oyen las noticias. En otra vivienda lloriquea un bebé. El chico que tiene que tirar la pelota, se parece un poco a Eduardo, piensa Estefanía. El llanto del bebé se hace más fuerte y luego termina de repente. Estefanía se levanta. Sufre y no quiere esperar más. Con decisión, se acerca al joven que se parece un poco a Eduardo. —¿Puedo jugar con vosotros? —pregunta.

Vista de cerca, la hierba es auténtica y no sólo tallos marrón, gris y verde, medio secos. Y los árboles tampoco son tan pequeños. En la ciudad, uno tiene que estar contento si hay, aunque sólo sea, un par de árboles.