Der grenzenlose Mensch

Über das Verschwinden des Schmerzes

»Ich nehme jetzt eine Tablette, und dann geht es mir gleich wieder gut.« So oder so ähnlich klang der Satz, ausgesprochen von einer Frau in einem Werbespot der achtziger Jahre für das Schmerzmittel Aspirin. In meiner Erinnerung ist die Frau schon etwas älter und sehr gepflegt, eine, so dachte ich damals als Kind, feine Frau, die sich selbst genauso unter Kontrolle hat wie ihre perfekt aufgeräumte Wohnung. Eben noch war sie von Kopfschmerz geplagt, hielt sich die Hand an die Schläfe, aber jetzt, während sie mit ihrer Verabredung telefoniert, klingt ihre Stimme ganz ruhig und klar, denn sie weiß, dass sie nur das Medikament einnehmen muss, und schon wird der Schmerz vergehen. Deutlich sehe ich noch ihre lackierten Nägel vor mir, sehe, wie sie die Tablette in ein Glas Wasser gleiten lässt; und bereits in der nächsten Einstellung, sie hat das Mittel offensichtlich getrunken, legt sie mit entspanntem Lächeln Perlenohrringe an, um kurz darauf einen Mann in akkuratem Anzug zu begrüßen.

Wenn ich die Werbung im Fernsehen sah, hatte ich jedes Mal das Gefühl, dass mit dieser Frau irgendetwas nicht stimmt, etwas, das mich abschreckte und faszinierte zugleich. Diese Kontrolliertheit! Diese beinahe unheimliche Verwandlung durch die Tablette! Wäre es nicht besser für die Frau gewesen, zu Hause zu bleiben? Was, wenn sie den Mann nur nicht enttäuschen will? Oder wenn sie gar seinetwegen Kopfschmerzen hat? Vielleicht, überlegte ich, mag sie den Mann eigentlich gar nicht! Gleichzeitig aber bewunderte ich die Frau für ihre Aufgeräumtheit und Ruhe. Sie ließ sich nicht durch irgendein Wehwehchen von ihren Plänen abbringen, war kein hysterisches Nervenbündel, das sofort alles infrage stellt, sich ärgert oder gar hasst für einen widerspenstigen Schmerz. ›Ich nehme jetzt eine Tablette, und dann geht es mir gleich wieder gut‹ – wie ließe sich zuversichtlicher, souveräner in einem Moment des Leidens über die Zukunft sprechen?

Die moderne Medizin hat unser Verhältnis zum Schmerz grundlegend verändert. Von Extremfällen abgesehen, ist der Schmerz kein Schicksal mehr, nichts, das ausgehalten oder hingenommen werden müsste, sondern eine Störung, die es möglichst schnell zu beheben gilt. Zwar haben die Menschen schon immer gegen den Schmerz gekämpft, mit Kräutern, Opiaten und bisweilen auch mit brutalen Methoden wie Schädelöffnungen und Hautritzungen, um die bösen Geister wieder aus dem Körper herauszulassen; aber erst mit der Einführung von Aspirin und Äthernarkose im 19. Jahrhundert begann ein Zeitalter, in dem der Schmerz immer gezielter und zuverlässiger beseitigt beziehungsweise vermieden werden konnte. Wer heute operiert wird, erlebt keine Tortur wie noch vor zweihundert Jahren, als chirurgische Eingriffe ohne Betäubung durchgeführt wurden; und dank schmerzstillender Mittel lassen sich in der Regel noch die hartnäckigsten Infekte, ja selbst schwere Verletzungen und fortgeschrittene Krebserkrankungen zumindest bis zu einem gewissen Punkt einigermaßen ertragen. Inzwischen gibt es Medikamente nicht nur gegen beinahe jeden organisch verursachten Schmerz, sondern auch gegen Depression, Erschöpfung und Angst. Was in den achtziger Jahren Aspirin war, ist heute Fluoxetin, Metoprolol oder Duralozam: Nur schnell eine Tablette geschluckt, und schon fühlt sich die eben noch von Panikattacken geschüttelte Studentin, die ein Referat halten soll, so sicher wie Angela Merkel bei einer Bundestagsdebatte. »Die Fortschritte bei der Entwicklung von Schmerzmitteln haben die menschliche Erfahrung des Schmerzes verändert«, schreibt der Soziologe David le Breton in seinem Buch Schmerz. »Sobald der Patient weiß, daß der Schmerz durch die schlichte Einnahme eines Medikamentes beseitigt werden kann, schmilzt seine Bereitschaft, ihn zu ertragen, dahin. Der Schmerz wird als unnötiges und unfruchtbares Residuum betrachtet, das der Fortschritt beseitigen muß, ein furchtbarer Anachronismus, der zu verschwinden hat.«

Schmerzen peinigen, sie erscheinen uns überflüssig und unnütz, ja, lebensfeindlich. Zahnschmerzen, Kopfschmerzen, Regelschmerzen: Kann man darauf nicht getrost verzichten? Warum die Qualen einer Geburt ertragen, wenn es doch betäubende Rückenmarkinfusionen, die sogenannte Periduralanästhesie, gibt? Und weshalb tage- oder gar wochenlang mit einem Druck auf der Brust leben, wenn im Badezimmerschränkchen der Stimmungsaufheller steht? Schließlich will ich mein Leben genießen und mich nicht unnötig quälen! Zwar haben gerade Psychopharmaka enorme Nebenwirkungen, und auch eine PDA kann falsch gesetzt werden. Doch schon jetzt nehmen wir solche Risiken um der Schmerzfreiheit willen in Kauf, und es ist überdies durchaus denkbar, dass irgendwann auch die ersten Schmerzmittel ohne Nebenwirkungen auf den Markt kommen. Nur: Was für ein Menschenbild liegt eigentlich der Utopie absoluter Schmerzfreiheit zugrunde? Natürlich ist es ein Segen, dass Schmerzen heute gelindert werden können. Niemand will und muss heute mehr eine Operation ohne Vollnarkose überstehen, die Möglichkeit, Schmerzen zu nehmen, kann Leben retten, und wenn es unweigerlich ans Sterben geht, ist eine palliative, das heißt schmerzlindernde Begleitung nachgerade ein Gebot der Humanität. Aber was unterscheidet den Menschen noch von einer Maschine, wenn sich jedes Leid wie auf Knopfdruck beseitigen lässt? Ist ein Leben ohne Schmerz überhaupt vorstellbar?

Ein Organismus, der überhaupt keinen Schmerz verspürte, würde mit seiner Umwelt verschmelzen. Nur durch den Schmerz erfahre ich mich als konturiert, nur durch ihn spüre ich, wann ich mir zu viel abverlange, sei es bei der Arbeit, in der Liebe oder beim Sport. Ich lerne, dass mein Körper nicht restlos verfügbar ist, dass er sich widersetzt und ich seinen Unwillen zu respektieren habe, wenn ich ihn nicht schädigen will.

»Der Schmerzkörper macht uns auf Grenzen aufmerksam«, so der Philosoph Volker Caysa. »Er signalisiert uns, dass wir uns zu überfordern, vielleicht sogar zu zerstören beginnen. Zur ›großen Gesundheit‹ (Nietzsche) des Körpers gehört auch die Fähigkeit zur Wahrnehmung und zum Erleiden von Schmerz. Denn nur durch dieses Erleidenkönnen ist garantiert, dass wir wahrnehmen, wann wir die Grenzen der Körperinstrumentalisierung des eigenen wie des anderen Körpers überschreiten und beginnen, unsere leibliche Autonomie zu zerstören. Schmerz und Leid sind also nicht einfach Anzeichen eines kranken Körpers, sondern Bedingungen der Möglichkeit von Körperkompetenz. Sie sind Selbsttechniken eines vernünftigen Körpergebrauchs und eines daraus resultierenden gelingenden Körperumgangs.« Nur wer auf seinen Schmerz hört, geht fürsorglich mit sich selbst um, gönnt sich Pausen und Rückzüge. Der Schmerz ist der Wächter über unsere Gesundheit, ein, wenn man so will, Schutzpatron, der durchaus in paternalistischer Manier die Grenze zieht: Bis hierher und nicht weiter!

Darüber hinaus liegt im Schmerz häufig auch eine Aufforderung, sich selbst zu befragen: Warum bekomme ich immer, wenn mein Liebhaber oder meine Mutter mich besucht, so fürchterliche Kopfschmerzen? Wieso fühle ich mich in letzter Zeit so matt und zerschlagen? Hat das wirklich nur somatische Ursachen oder nicht vielleicht doch auch psychische? Manchmal leiden Menschen unter schlimmsten chronischen Schmerzen, ohne dass ein organischer Befund vorläge. »Seit langem ist bekannt, dass sich bei einer großen Zahl von Schmerzpatienten keine oder keine ausreichenden organischen Veränderungen, die die Schmerzsymptomatik ausschließlich erklären könnten, finden lassen«, schreiben die Schmerztherapeuten Andreas Kopf und Rainer Sabatowski. Häufig seien Patienten mit seelischen Spannungen oder Affekten derart überfordert, dass sie diese stattdessen »in körperliche Spannungszustände verwandeln«. Und um herauszufinden, um welche seelischen Spannungen es sich handelt, sei eine langwierige Psychotherapie unumgänglich, denn mit bloßer Symptombekämpfung komme man in solchen Fällen nicht weiter. Auch psychisch bedingter Schmerz ist folglich nicht einfach nur peinigend, sondern gleichzeitig der einzige Weg zur Heilung: Den Schmerz ernst zu nehmen heißt, sich selbst ernst zu nehmen.

Heute aber sind wir immer weniger gewillt, die Widerspenstigkeit des Körpers zu akzeptieren: Er hat zu funktionieren und nicht zu rebellieren. Konzentrationsschwächen und Erschöpfungserscheinungen am Arbeitsplatz werden nicht mehr als Alarmsignal gedeutet, als ein Zeichen, dass der Körper sich ausruhen muss, sondern als Störung, die es möglichst effizient zu beheben gilt. Laut einer Umfrage der Deutschen Angestellten-Krankenkasse nehmen mittlerweile allein in Deutschland 800 000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen regelmäßig Medikamente ein, um ihre Leistungsfähigkeit über das natürliche Maß hinaus zu steigern. »Am meisten werden Stimulanzien eingenommen, Medikamente, die zur Behandlung von Narkolepsie und ADHS entwickelt, geprüft und zugelassen sind«, sagt Jakob Hein, Oberarzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Berliner Charité. Modafinil, entwickelt für die seltene Schlafkrankheit Narkolepsie, und Ritalin, das bei einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADHS) verabreicht wird, gehören zu den begehrtesten Neuroenhancern. Und nicht nur vergleichsweise harmlose Erschöpfungserscheinungen, auch sogenannte Stimmungsschwankungen und Prüfungsängste – Euphemismen, hinter denen sich nicht selten ernst zu nehmende Depressionen und Angstzustände verbergen – werden heute immer häufiger mit Tabletten bekämpft: Warum erst eine langwierige Therapie beginnen, wenn doch übernächste Woche schon die Klausur ansteht und das Medikament binnen Minuten wirkt? Die Pharmaindustrie verdient ein Vermögen durch das sogenannte Hirndoping: Der weltweite Umsatz des US-Unternehmens Cephalon zum Beispiel hat sich seit der Jahrtausendwende verzehnfacht, weil sein Narkolepsiemedikament Virgil längst auch von Schichtarbeitern und jetlaggeplagten Wissenschaftlern eingenommen wird.

Der Körper wird dem Leistungsgedanken angepasst, zur Not auch pharmazeutisch. Ich muss so viel arbeiten, wie von mir gefordert wird oder ich selbst von mir fordere, das Gefühl für den eigenen Körper bleibt dabei auf der Strecke. Und apropos Strecke: Auch im Sport hat der Schmerz seine Warnfunktion mittlerweile in einem Maße eingebüßt, die besorgniserregend ist. Zwar haben Menschen sich schon immer überanstrengt, um Weltrekorde zu brechen, aber noch nie war das Doping so sehr Teil des Sports wie heute. Wer sich mit anabolen Steroiden betäubt, spürt das Stechende des Schmerzes nicht mehr, sondern nur noch den unbändigen Wunsch zu gewinnen; und auch so mancher Hobbyläufer lässt sich den Belastungsschmerz im Knie lieber wegspritzen, als auf den alljährlichen Marathonlauf zu verzichten.

Die Erfahrung von Schmerz, so viel ist also klar, ist entscheidend für mein Verhalten mir selbst gegenüber. Doch auch für die Moral ist der Schmerz unabdingbar: Woher wüsste ich, was anderen wehtut, wenn ich nicht selbst wüsste, was Schmerzen sind? »Ein wirklich schmerzfreier Körper wäre die Verwirklichung der Utopie des total leidfreien Körpers«, schreibt Volker Caysa, »und das ist wohl der unmenschlichste Körper, der sich sowohl an sich selbst wie auch an anderen kein Leid vorstellen kann, der folglich auch nicht mit-leiden kann und der demzufolge, weil er keine Mindestvorstellung vom Schmerz hat, auch nicht weiß, was er anderen an Leid zufügt.« Tatsächlich beruht unser täglicher Umgang mit anderen Menschen ganz wesentlich auf der Erfahrung von Schmerz. Nur wenn ich weiß, wie eine Verletzung schmerzt, sei sie nun physisch oder psychisch, kann ich mich in einem leidenden Menschen erkennen; und nur wenn ich mit ihm mitzuleiden vermag, kann ich mich ihm gegenüber mitmenschlich verhalten. »Wie ist es nun aber möglich«, so fragte der Philosoph Arthur Schopenhauer, »daß ein Leiden, welches nicht meines ist, nicht mich trifft, doch ebenso unmittelbar, wie sonst nur mein eigenes, Motiv für mich werden, mich zum Handeln bewegen soll? Wie gesagt, nur dadurch, daß ich es, obgleich mir nur als ein Aeußeres, bloß vermittelst der äußeren Anschauung oder Kunde gegeben, dennoch mitempfinde, es als meines fühle, und doch nicht in mir, sondern in einem Andern.« Man handelt moralisch nicht aus reiner Pflicht, meinte Schopenhauer (womit er sich entschieden gegen den Pflichtethiker Immanuel Kant wandte), sondern nur aus Neigung: Nur wenn ich selbst etwas als schmerzhaft erfahre, will ich es auch für andere nicht. Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu, so besagt ja in der Tat die berühmte ›Goldene Regel‹ (die man häufig fälschlicherweise mit dem Kategorischen Imperativ Kants verwechselt, ein Imperativ, der jedes eigene Wollen bzw. Nichtwollen dem allgemeinen Gesetz unterwirft).

Auch evolutionsbiologisch lässt sich die Verbindung von Schmerz und Moral erklären. Bereits in Urzeiten haben Schmerzäußerungen empathisches Verhalten ausgelöst, und sie tun es noch heute: Wer vor Schmerz das Gesicht verzieht oder aufschreit, bekommt (in aller Regel) Aufmerksamkeit, Zuneigung, Hilfe. »Schmerzäußerungen erfüllen in einem sozialen Umfeld eine wichtige appellative Funktion, nämlich die Aufforderung, parentales Verhalten, also Empathie und Betreuung zu entwickeln«, so die Schmerztherapeuten Kopf und Sabatowski. »Die archaischen und universalen Methoden der Schmerzbekämpfung sind Zuwendung, Körperkontakt, Stützen, Massieren, Trösten und Gebete …«

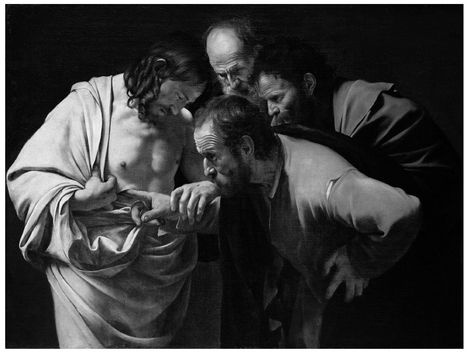

Das Zeigen von Schmerz und Schwäche ist also immer auch ein Zeichen dafür, dass menschliche Nähe gebraucht wird; und tatsächlich existiert eine solche Nähe ja überhaupt nur da, wo Menschen sich einander als verletzlich offenbaren. Nur wenn ich mich in meiner Verwundbarkeit einem Gegenüber anvertraue, kann eine Beziehung entstehen, und nur wenn der andere von meiner Verletzlichkeit weiß, kann er sich entsprechend verhalten. »Zeige deine Wunde!«, hieß entsprechend eine Installation des Künstlers Joseph Beuys in den siebziger Jahren, die den Menschen in seiner Anfälligkeit und Sterblichkeit thematisierte: Die Installation erinnerte vage an ein verdrecktes Krankenzimmer, Leichenbahren aus der Pathologie. Vogelschädel, Fieberthermometer und mit Fett gefüllte Behälter wiesen auf die Vergänglichkeit des Menschen hin, stellten ihn als hinfälliges Wesen aus. Die narzisstische Wunde des Menschen ist seine Verletzlichkeit, seine Endlichkeit – und anstatt sie zu verleugnen gilt es, offensiv mit ihr umzugehen, ja, zur Not sogar auf sie hinzuweisen wie Jesus in Caravaggios Gemälde Der ungläubige Thomas : Das Gemälde zeigt den Auferstandenen mit klaffender Wunde in der Brust, zu der er einen Finger des neben ihm stehenden Apostels Thomas führt. Thomas nämlich zweifelt an der Leibhaftigkeit Jesu, und um ihn zu überzeugen, legt Jesus den Finger in die Wunde.

Bild 3 Der ungläubige Thomas (1602) VON MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO

Dass ein Wundmal, dass ein Stigma allerdings durchaus auch schambesetzt ist und seine Offenbarung insofern immer Überwindung kostet, wird in Caravaggios Gemälde ebenso deutlich: Bei genauerem Hinsehen ist nämlich nicht mehr ganz klar, ob Jesus die Hand des Thomas wirklich zu seinem Körper hinführt oder ob er diese womöglich doch eher zurückhält. »Zieht seine rechte Hand das Gewand über die Wunde, um das Geschehen zu verbergen oder zieht sie das Gewand weg und lenkt den Blick so auf die Wunde hin?«, fragt die Kulturwissenschaftlerin Sophie Wennerscheid in ihrem Buch Das Begehren nach der Wunde. »Und schaut Thomas wirklich auf die von ihm begehrte Wunde oder starrt er nicht vielmehr in angestrengter Abwehr an ihr vorbei?«

Dies ist die zitternde Ambivalenz der Wunde: Auf der einen Seite macht sie uns überhaupt erst menschlich, auf der anderen Seite aber sind wir ständig bemüht, wunde Stellen zu kaschieren und zu verstecken, um uns unangreifbar zu machen. Nur: Was wäre, wenn das Wundmal der eigenen Existenz wirklich irgendwann verschwände? Ist ein Zustand, in dem die eigene Endlichkeit, die eigene Verletzlichkeit verleugnet wird, nicht selbst ein todesähnlicher Zustand? Wer keinen Schmerz empfindet, hat keine Fragen, keine Bedürfnisse, kein Verlangen mehr. »Die Wunde offen zu halten kann ja auch gesund sein«, schrieb der dänische Philosoph Søren Kierkegaard im 19. Jahrhundert: »eine gesunde und offene Wunde; manchmal ist es am Schlimmsten, wenn sie zuwächst.« Nur wenn die Wunde offen bleibt, hat der Mensch einen Seinsgrund; sobald sie sich schließt, erstirbt alles Wünschen und Wollen.

Und mit der Wunde ist noch mehr verbunden: nämlich, so absurd das zunächst klingen mag, das Genießen. »[D]ie Wunde ist in ihrer obszön klaffenden Form, in ihrer fleischlichen Beschaffenheit und in ihrer dunkelrot glänzenden Farbe dasjenige am menschlichen Körper, das unser Begehren als etwas weckt, von dem wir meinen, es uns verbieten zu müssen«, schreibt Sophie Wennerscheid. »An ihr wird, stärker als an anderen tabuisierten Orten sichtbar, dass sich jegliches Begehren am Nichtberührbaren und Unbegreifbaren entzündet. « In ihrer ›obszön klaffenden Form‹, ihrer ›dunkelrot glänzenden Farbe‹ und ihrer ›fleischlichen Beschaffenheit‹ wecke die Wunde das Begehren, so Wennerscheid. Erinnert diese Beschreibung nicht an das weibliche Geschlecht? An die obszön klaffende, dunkelrote, fleischliche Vulva? Wer sich an seiner Wunde berühren lässt oder sich dort selbst berührt, verschafft sich Lust. Das mag sich paradox anhören, wird aber verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, wie eng die Lust mit dem Schmerz zusammenhängt. Ein Mensch, der zum Orgasmus gelangt, verzieht sein Gesicht, als erleide er gerade schreckliche Schmerzen; in Wahrheit aber befindet er sich auf dem Höhepunkt seiner Lust. Was wir im Augenblick der Ekstase genießen, ist eine Gefühlsintensität, ja, ein Taumel, in dem Schmerz und Lust zusammenfallen. Körpersäfte fließen, Sperma, Schweiß, vielleicht sogar Blut, eine Spannung, die sich im Körperinneren aufgestaut hat, entlädt sich, dringt durch die Körperöffnungen nach außen, kurz: der genießende Mensch verströmt sich, er stirbt einen ›kleinen Tod‹. Entsprechend ist die geöffnete Wunde für den Philosophen Georges Bataille das Sinnbild des Genießens: »Das wirkliche Glück empfinden wir nur«, schreibt er, »wenn wir nutzlos verschwenden, so als ob sich in uns eine Wunde öffnete: wir wollen stets der Nutzlosigkeit unserer Verschwendung gewiß sein, manchmal auch ihrer Verderblichkeit. Wir wollen uns so weit wie möglich von jener Welt entfernt wissen, in der Anhäufung der Mittel die Regel ist.«

Wie eng Lust und Schmerz zusammengehören, zeigt sich besonders eindrücklich dann, wenn der Mensch sich selbst Wunden zufügt. In seinem Buch Confessions of a Knife erzählt der Arzt Richard Selzer die folgende Geschichte: Als er eines Tages in das Zimmer einer frisch operierten Patientin tritt, erwischt er sie mit einem Rasiermesser in der Hand: Sie hat sich den Unterleib aufgeschnitten und wühlt mit ihren Händen in der Wunde. Nachdem sie vom Arzt abermals notoperiert wurde, fragt sie ihn: »Das hätte doch eigentlich schrecklich weh tun müssen, oder? Also wenn das wirklich mein Körper gewesen wäre, hätte es doch weh tun müssen. Aber ich spürte überhaupt nichts!« Da begreift Selzer, was die Patientin in ihrem Innern gesucht hat: ihren abhandengekommenen Schmerz. Oder ihre abhandengekommene Lust?

Wenn der Mensch keinen Zugang mehr hat zu seinen eigenen Gefühlen, beginnt er, sich selbst zu traktieren: denn ein blutiger Körper, der sich selbst wieder spürt, ist allemal besser als der emotionale Tod. Doch nicht nur in pathologischen Fällen wie diesem, auch in kulturell etablierten und anerkannten Techniken verschaffen wir uns heute in einem immer stärkeren Maße durch Schmerzzufügung Lust. Ob Extremsport, Lippenpiercing oder Ganzkörpertätowierung: Es scheint, als sehnten wir uns heute regelrecht nach dem Schmerz – und das ausgerechnet in einer Zeit, die doch zugleich von absoluter Schmerzfreiheit träumt! Oder ist die Zunahme an selbstverletzendem Verhalten womöglich nur die Kehrseite dieses Traums? »Je mehr Leiden künstlich beseitigt werden, umso mehr Schmerzen müssen ebenso künstlich geschaffen werden«, meint der Philosoph Arndt Pollmann. »Lieber ein gewaltsames Traktieren der eigenen Hülle sowie ein Leben hart an der eigenen Grenze als die gefühlskalte Formlosigkeit einer hochtechnologisierten Welt, in der das eigene Leben – ganz ohne Schmerzen – keine deutlichen Konturen mehr gewinnen kann.« Die Lust am Schmerz hat demnach durchaus nicht nur individuelle Gründe, sondern auch kulturelle: In einer Zeit, in der jedes Schmerzgefühl getilgt wird, muss der Mensch sich offensichtlich selbst Schmerz respektive Lust verschaffen, um sich seiner Körpergrenzen überhaupt noch versichern zu können. Tatsächlich wird der Schmerz ja nicht nur durch die Medizin sukzessive zum Verschwinden gebracht, sondern auch durch die Technik. Vorbei die Zeit, in der man sich körperlich anstrengen musste, um den Tag zu bewältigen: Heute steigen wir morgens ins Auto, im Büro setzen wir uns an den Computer und erledigen alles bequem per Mausklick. »Körperorientierte Aktionen vermitteln das knappe Gefühl, in beschleunigten und abstrakten Gesellschaften noch anwesend zu sein«, schreibt der Sportwissenschaftler Karl-Heinrich Bette. Und die Psychoanalytikerin Benigna Gerisch meint: »Körpermanipulationen gleich welcher Art, ob durch Fitness oder blutige Selbstbeschädigung, tragen dann dazu bei, sich selbst wieder konturiert, begrenzt und lebendig zu fühlen, und nähren die Illusion, angesichts von außen oder innen kommender identitätsauflösender Bedrohungen wieder Herr im eigenen Körper zu sein. Nur auf dieser Basis … ist das klinisch evidente Phänomen zu verstehen, dass Selbstzerstörung – im Sinne der Desintegrationsabwehr – der Selbstfürsorge dienen kann.« Im Schmerz zieht sich der Mensch in sich selbst zurück, er ›besinnt sich‹ seiner Existenz, wobei das Besinnen eben keinen geistigen, sondern tatsächlich einen sinnlichen Akt bezeichnet: Ich leide, also bin ich. Nur wenn ich mir die Lunge aus dem Leib renne, erlange ich ein untrügliches Körpergefühl; und nur wenn ich mir in die Haut ritze oder sie mit einem Ring durchsteche, spüre ich meine Grenze. Es gibt, schrieb der Philosoph und Pornograph Marquis de Sade am Ende des 18. Jahrhunderts, »keine einschneidendere Empfindung als den Schmerz: seine Anzeichen sind unzweideutig; sie täuschen uns niemals …«

Schmerzen zu erfahren bedeutet, Wirklichkeit zu erfahren. Schon unser erster Kontakt mit der Welt war ein Schmerz, der Schmerz des Geborenwerdens. Erst die Enge des Geburtskanals, dann plötzlich Kälte, Lärm und grelles Licht: Der Beginn der eigenen Existenz ist, wenn man so will, ein Schock, der die Lebensgeister weckt und das kleine Wesen in eine neue, gänzlich andere Form des Seins überführt. Und auch die Gebärende empfindet einen Schmerz, der gerade in seiner ungeheuren Intensität auf die Einzigartigkeit und Besonderheit des Ereignisses verweist: Ein Kind kommt zur Welt. Durch die Geburt trennt es sich von der Mutter, der Schmerz ist also immer auch, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Trennungsschmerz. Werden die Schmerzen durch eine Periduralanästhesie genommen, kommt es mitunter zu Komplikationen bei der Geburt, etwa, weil die Frauen aufgrund des Taubheitsgefühls nicht mehr richtig mitarbeiten können; und darüber hinaus haben manche Mütter hinterher das Gefühl, die Geburt nicht wirklich erlebt, nicht wirklich vollzogen zu haben. In seiner Kulturgeschichte des Schmerzes berichtet David le Breton von einer Frau, der man während der Geburt ihres Kindes eine Rückenmarkspritze gegen die Schmerzen verabreicht hatte. Die Frau, mittlerweile in Frankreich lebend, stammte aus einem Dorf in Benin. Am Tag nach der Geburt weigerte sie sich aufzustehen, blieb in gekrümmter Haltung liegen und erklärte, dass sie »Schmerzen an ihrer Anästhesie« habe. Später erzählte sie von den Entbindungen in ihrem Dorf, die sie miterlebt hatte, berichtete von den Schmerzen, mit denen das Kindergebären verbunden war, bei ihrer Mutter genauso wie bei ihren Tanten. »Durch die bei der Entbindung angewandte Peridualanästhesie war das Gefühl der Zugehörigkeit zu ihrer Mutter und zu den anderen Frauen ihrer Gemeinschaft durchtrennt worden«, schreibt le Breton. »Durch das Austragen eines eingebildeten Schmerzes findet die Frau in den Zusammenhalt ihrer eigenen Welt zurück und vollzieht die Geburt ihres Kindes im Einklang mit ihren Ursprüngen. Die Narkose enthält ihr einen wichtigen Bezugspunkt vor, nimmt der Erfahrung ihre Wirklichkeit und ihren inneren Wert und verhindert ihre Integration in die kollektive Geschichte. Eine individuelle symbolische Handlung, worin der Schmerz zeichenhaften Wert erhielt, stellt den Bezug zur Vergangenheit wieder her und besiegt die Bedrohung des Identitätsgefühls.«

Nun ist unsere hoch entwickelte Kultur natürlich kein afrikanisches Dorf, und man muss sagen, zum Glück, denn die Möglichkeiten der modernen Medizin, inklusive der Anästhesie, können lebensrettend sein, auch bei der Geburt. Wenn aber eine Geburt ganz normal verläuft, bedeutet eine Rückenmarkspritze nie nur einen Gewinn (nämlich die Abwesenheit von Schmerz), sondern immer auch einen Verlust: Die Geburt verliert ihre Außerordentlichkeit und auch ihre Symbolkraft, je mehr man sie technisiert. Mittlerweile sehen manche Eltern in der westlichen Welt der Geburt ihres Kindes wie einem profanen körperlichen Eingriff entgegen. Weil sie den Geburtstermin planen wollen und die Frau die Schmerzen sowie mögliche körperliche Spätfolgen einer natürlichen Geburt vermeiden will, entscheiden sich Paare von vornherein für einen sogenannten Wunschkaiserschnitt: Ohne medizinische Indikation wird die Frau regional oder allgemein betäubt, das Kind wird aus dem Bauch geholt, die Frau anschließend wieder zugenäht. Bis in die Neuzeit hinein wurde der Kaiserschnitt nur an toten Frauen ausgeführt, um das Kind möglicherweise noch zu retten, und bis vor einigen Jahren wurde er ausschließlich in medizinisch indizierten Notfällen angewandt.

Der Wunsch nach Schmerzfreiheit erfasst heute also zunehmend auch jene Bereiche des Lebens, die mit Krankheit überhaupt nichts zu tun haben. Dass es aber ohne Schmerz letztlich kein Glück geben kann, wusste bereits Friedrich Nietzsche. »Feinere Sinne und einen feineren Geschmack«, schrieb er, könne der Mensch nur haben, wenn er leidensfähig ist und sich der Gefahr des Verletztwerdens aussetzt. »Die Fülle der Arten des Leids fällt wie ein unendlicher Schneewirbel auf einen solchen Menschen, wie ebenfalls an ihm die stärksten Blitze sich entladen. Allein unter dieser Bedingung, von allen Seiten und bis ins Tiefste hinein dem Schmerze immer offen zu stehen, kann er den feinsten und höchsten Arten des Glücks offen stehen.« Wer den Schmerz um jeden Preis vermeiden will, lebt wie in Watte gehüllt und erlebt die Welt nur gedämpft. Der leidensfähige Mensch hingegen ist so angreifbar wie ein Mensch im Gewitter auf freiem Feld: Jeden Moment kann der Schmerz wie ein Blitz einschlagen, und genau dieser Offenheit, dieser Ausgesetztheit an den Schmerz bedarf es, um die höchsten Arten des Glücks, die Ekstase (griech: ›aus sich heraustreten‹), zu empfangen. Lust, Begierde; Liebe, Sehnsucht; der Reiz alles Fremden: Nichts von alldem kann erfahren, wer nicht auch dem Schmerz offensteht.

Was die Frau aus der Aspirin-Werbung wohl zu Nietzsches Satz gesagt hätte? Diese feine Frau in ihrer akkuraten Wohnung mit ihrem perfekten Mann? Vermutlich nur dies: »Ich nehme jetzt eine Tablette, und dann geht es mir gleich wieder gut.«