das wird ein riesending

Über weiblichen Ehrgeiz

O nein… Da wird doch wohl nicht … Vorsichtig fährt sich die Frau mit der Fingerkuppe über die Wange. Doch. Tatsächlich. Eine Erhebung! Und bei dem kleinsten Druck ein stechender Schmerz tief im Gewebe … Ausgerechnet jetzt, einen Abend vor der Präsentation! Dabei hat sie sich so gründlich vorbereitet, ist vorhin zum hundertsten Mal alle Punkte durchgegangen, um auch noch den letzten Zweifler, und derer gibt es viele in der Firma, von ihrer Projektidee zu überzeugen. Das wird ein Riesending, sagt die Frau still zu sich selbst. Rot, schmerzhaft, eitrig. Und alle werden es sehen. Wie peinlich! Mit klopfendem Herzen eilt die Frau ins Bad, nimmt den Vergrößerungsspiegel zur Hand. Ein verheißungsvoller rötlicher Schimmer. Was tun? Eindämmen? Kommen lassen? Eigentlich sollte sie jetzt ins Bett gehen, es ist spät, aber der Vortrag, den sie am nächsten Morgen halten soll und auf den sie sich eigentlich schon richtig gefreut hat (endlich darf sie’s allen zeigen!), ist wie weggewischt. Ihre ganze Aufmerksamkeit gilt dem schändlichen Fleck mitten auf ihrer Wange, der ihr wie eine Strafe erscheint. Eine Strafe aber wofür?

Gewiss: Sie kann, um sich aus der depressiven Stimmung zu retten, eine Tablette nehmen; und vielleicht hat sie sogar diese oder jene Tinktur im Schränkchen, mit deren Hilfe der ›Fleck‹ übertüncht werden kann und schnell wieder verschwindet. Eine Antwort auf ihre Frage wird sie auf diese Weise aber nicht erhalten: Warum fühle ich mich schuldig?

Die Haut ist ein besonderes Sinnesorgan. Anders als durch Riechen, Schmecken, Sehen und Hören kann der Mensch durch die Berührung seiner Haut höchste sexuelle Lust empfinden, ja, die Haut ist das Genussorgan schlechthin. Gleichzeitig ist die Haut, wie man sagt, der Spiegel der Seele. Sie offenbart das Innerste des Menschen, sein tief verborgenes Geheimnis, sie ist, wenn man so will, die für alle sichtbare Leinwand der Psyche. ›Ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut‹ oder ›In deiner Haut möchte ich nicht stecken!‹, so lauten allseits bekannte Redewendungen. Aber was genau meinen wir damit? Warum schämen wir uns für Hautunreinheiten und Hautunebenheiten? Und weshalb wird eigentlich vor allem auf die Makellosigkeit der weiblichen Haut so viel Wert gelegt? Geschmeidig, seidig und zart, straff, strahlend, frisch, glatt und rein soll die weibliche Haut sein, während die männliche durchaus die eine oder andere Falte und Unreinheit aufweisen darf.

Wer über die Haut redet, redet gleichzeitig über Scham. Dies schon allein deshalb, weil beide Wörter, ›Haut‹ und ›Scham‹, auf denselben indogermanischen Stamm zurückgehen, nämlich ›kam‹/›kem‹, und das bedeutet: ›verdecken‹, ›verschleiern‹, ›verbergen‹. Beginnen wir, um den Zusammenhang von Haut und Scham näher zu beleuchten, am besten ganz von vorne. Nämlich mit Adam und Eva, die, bevor sie vom Baum der Erkenntnis aßen, so nackt waren, wie Gott sie schuf. Nichts trugen sie am Leibe, weder ein Fell wie das Tier noch Kleidung, denn sie »schämten sie sich nicht voreinander«, wie es im Buch Genesis heißt. Doch dann kostet Eva auf Geheiß der Schlange von der Frucht des verbotenen Baums und verführt anschließend auch Adam zu dieser Tat – und kaum können die beiden ersten Menschen gut und böse voneinander unterscheiden, erkennen sie auch die eigene Nacktheit und die mit ihr verbundene Schuld. Sogleich flechten sich Adam und Eva Schurze, mit denen sie ihre Geschlechtsteile bedecken, und als sie die Schritte Jahwes hören, verbergen sie sich aus lauter Scham ob ihrer Nacktheit unter den Bäumen des Gartens.

Vergebens, wie wir wissen. Als Jahwe seine schuldigen Geschöpfe sieht – »Wer hat dir kundgetan, dass du nackt bist?« –, vertreibt er sie aus dem Paradies, und von da an hat die Nacktheit des Menschen für immer ihre Schad- und Schuldlosigkeit verloren. Als sterblicher Erdenbewohner, der er durch den Sündenfall wurde, verhüllt der Mensch seinen nackten Körper, der ihn in seiner Verletzlichkeit und in seiner Sexualität offenbart. Unbekleidet friert er beim kleinsten Luftzug, fühlt sich ungeschützt, zieht die Schultern hoch, mit den Händen schamhaft sein Geschlecht verbergend.

So wie Adam und Eva sich dem Auge Gottes verzweifelt zu entziehen versuchen, nachdem sie ihre Nacktheit erkannt haben, wollen auch wir am liebsten unsichtbar sein, wenn wir das Gefühl haben, uns auf unangemessene Weise entblößt zu haben. Wir möchten, wie man sagt, im Boden versinken, doch als hätte der Körper diesen Wunsch nicht nur falsch, sondern genau entgegengesetzt verstanden, sorgt er dafür, dass sich erst recht alle Blicke auf ihn richten: rot, feuerrot, signalrot verfärbt sich die Gesichtshaut des oder der Beschämten, was das Gefühl der Scham nur noch verstärkt. Bei manchen Menschen ist das Erröten sogar derart ausgeprägt, dass sie unter einer regelrechten Errötungsangst, der Schamkrankheit Erythrophobie, leiden. »Die Rotfärbung der Haut befällt in erster Linie das Gesicht, erstreckt sich aber auch oft auf den Hals und Teile des Rumpfes«, wie der Philosoph und Psychologe Josef Rattner erklärt. »Der Zustand wird noch dadurch verschlimmert, daß man denkt, alle Blicke der Umgebung seien auf das Symptom gerichtet. Der Patient wehrt sich dagegen, vor der Umwelt als ängstlicher, unsicherer, schamhafter und verklemmter Mensch zu erscheinen. Aber gerade die Bestrebungen, seine manifeste Unsicherheit zu verbergen, bewirken genau das Gegenteil; die Erythrophobie wird damit zum zentralen Gegenstand der Aufmerksamkeit, was schließlich dazu führt, daß der Erythrophobe manchen sozialen Belastungssituationen ausweicht.«

Wer sich schämt, hat etwas zu verbergen. Etwas, von dem er oder sie befürchtet, dass es herauskommen könnte. Heraus aus der Seele. Heraus aus der Haut. Der schützenden, verschleiernden Hülle.

Tatsächlich ist die Haut ja nicht nur enthüllend, sondern sie verhüllt auch: Die gesunde, unverwundete Haut verdeckt alles Ekelerregende, Hässliche, Furchteinflößende am Menschen, sie verbirgt seine Organe, Sehnen und Muskeln; und wenn sie keine ›Irritationen‹ aufweist, wenn sie nicht gerötet oder ›gereizt‹ ist, sondern glatt und entspannt wirkt, vermag sie sogar hässliche Gefühlsregungen zu verstecken. »Wie die Knochen, Fleischstücke, Eingeweide und Blutgefäße mit einer Haut verschlossen sind, die den Anblick des Menschen erträglich macht, so werden die Regungen und Leidenschaften der Seele durch die Eitelkeit umhüllt: sie ist die Haut der Seele«, schreibt Friedrich Nietzsche in Menschliches, Allzumenschliches. Die Haut verschleiert das Innere des Menschen, sie ist der äußere Schein, der über das Grauen hinwegtäuscht. »Ein Biederweib im Angesicht, ein Schandsack in der Haut / Ist manche; Geiles liegt bedeckt und Frommes wird geschaut«, heißt es in Friedrich von Logaus Gedicht Zweifelhafte Keuschheit. Ein ›Schandsack‹, so verrät das Grammatisch-kritische Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, ist eine »im höchsten Grade schändliche oder unzüchtige Weibesperson«. So schön und sittsam, so keusch und schamhaft die Frauen nach außen hin tun, so liederlich sind sie in Wahrheit!

Dass der Dichter sich, was das Maskenhafte der Haut angeht, auf das weibliche Geschlecht bezieht, ist nicht überraschend: In der Tat schreibt man die Eitelkeit und das mit ihr verbundene Täuschungspotenzial ja eher Frauen als Männern zu. Die Frauen sind es, die durch ihre ›Schönheit blenden‹ und – man denke an die Verführbarkeit und Verführungskraft der biblischen Eva – ›falsch sind wie eine Schlange‹. Sie sind es, die sich schmücken und ihre Makel unter Schminke verstecken. Aber wie kommt es eigentlich, dass Frauen sich mehr um ihr Äußeres sorgen als Männer? Wie ist die weibliche Eitelkeit zu erklären? In seiner Abhandlung über Die Weiblichkeit schreibt Sigmund Freud: »An der körperlichen Eitelkeit des Weibes ist noch die Wirkung des Penisneides mitbeteiligt, da sie ihre Reize als späte Entschädigung für die ursprüngliche Minderwertigkeit umso höher einschätzen muss. Der Scham, die als eine exquisit weibliche Eigenschaft gilt, aber weit mehr konventionell ist, als man denken sollte, schreiben wir die Absicht zu, den Defekt ihres Genitales zu verdecken.« Die Frau, meinte Freud, habe ein peinliches und gleichermaßen furchterregendes ›Nichts‹ zwischen den Beinen, eine Leerstelle, die sie durch Eitelkeit – und also auch durch eine schöne Haut – zu kompensieren und zu verhüllen versuche. Nun kann man Freud selbstverständlich vorwerfen, dass er eine vermeintlich natürliche Mangelhaftigkeit der Frau mit deren kultureller Abwertung verwechselt; dass also weniger ihr biologisches Geschlecht als vielmehr jener Sexismus, an dem Freud selbst mitwirkt, für die Schamhaftigkeit der Frau verantwortlich ist. Auffällig ist aber immerhin, dass der weibliche Hang zum Verbergen wenn nicht ihre Ursache, so doch zumindest eine Entsprechung im Genitalen findet. Während das männliche Geschlecht gut sichtbar, ja manchmal nachgerade stolz herausragt, liegt das weibliche zwischen Hautfalten, den sogenannten Schamlippen, verborgen. Ja, so gut versteckt hält sich die Vulva, dass es auf den ersten Blick in der Tat so aussieht, als existiere sie überhaupt nicht. Wenn man so will, dann ist das weibliche Genital also in einem ganz buchstäblichen Sinne das verdeckte ›Geile‹, der verborgene ›Schandsack in der Haut‹.

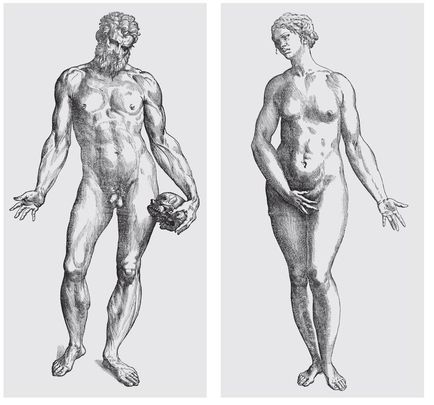

Der Mann hingegen macht aus seiner Sexualität keinen Hehl. Und als sei der Penis wahrlich nichts, um dessentwillen man sich schämen müsste, wird er auch in der Kunst seit jeher meist frank und frei gezeigt, während das weibliche Geschlecht fast immer verhüllt oder durch einen Schenkel verdeckt dargestellt wird. In seinem Anatomieatlas De humani corporis fabrica librorum epitome (1543) zum Beispiel malte Andreas Vesalius einen Adam mit offensiv zur Schau gestelltem Penis, während das weibliche Pendant Eva ihr Genital schamhaft mit der Hand bedeckt. Undenkbar, dass ein Mann auf diese Weise sein Geschlecht verbirgt; denn wenn er es täte, wirkte er nicht auf nachgerade lächerliche Weise weibisch?

Bild 4 ADAM UND EVA AUS De humani corporis fabrica librorum epitome (1543) VON ANDREAS VESALIUS

Eine große Ausnahme, was die künstlerische Darstellung des weiblichen Geschlechts angeht, ist Gustave Courbets berühmtes Gemälde L’origine du monde, das den Schritt einer Frau, um es modern auszudrücken, im Close-up zeigt. Die Beine sind gespreizt, die Schamlippen leicht geöffnet, der schmale Spalt ein undurchdringliches Schwarz: Die Vulva wird hier dargestellt als das unheimliche Andere, das, gerade weil es im Dunkeln liegt, die männliche Potenz bedroht und gleichzeitig umso mehr herausfordert. In der heutigen Hardcore-Pornographie findet diese (von Courbet aufs Treffendste ins Bild gesetzte) Ambivalenz des weiblichen Genitals ihre Auflösung in radikaler Misogynie: Die Frau, die schamlos ihr Geschlecht, ihr sexuelles Verlangen in die Kamera hält, ist die ›Schlampe‹, die ›Hure‹, die ›Fotze‹, deren ›geiles Loch‹ mal wieder ordentlich ›gestopft werden muss‹. Der schamlose Mann ist potent, die schamlose Frau hingegen ist ein verruchtes Nichts ohne eigenes Begehren; ihr Exhibitonisms dient ledigleich dazu, die Macht des Mannes zu spiegeln.

Bild 1 L’origine du monde (1866) VON GUSTAVE COURBET

Dass das weibliche Genital in unserer Kultur offenbar eine andere Wertigkeit besitzt, weil es nicht so hervorsticht wie das Geschlecht des Mannes, wirft nun ein erhellendes Licht auf unser Fallbeispiel: Die Frau will am folgenden Tag ihre Projektidee präsentieren, und zwar offensiv und selbstbewusst. Mit anderen Worten: Sie will ihre Potenz exponieren, will ihr Begehren offenbaren, sie will sich, um es einmal so zu formulieren, breitbeinig vor das Publikum stellen und zeigen, was sie hat. Wie aber kann ihr das gelingen? Was bleibt ihr anderes übrig, als ihr eigenes Geschlecht zu verleugnen und unbewusst die Phantasie zu hegen, selbst ein Mann zu sein? Ausgestattet mit einer phallischen Potenz, auf die sie mit Fug und Recht stolz sein kann? Das wird ein Riesending, denkt die Frau, womit sie bei genauerer Betrachtung nicht nur die Erhebung unter der Haut, sondern auch die aus ihrer Sicht grandiose Projektidee meint, eine Idee, die so ›hervorragend‹ ist wie das männliche Geschlecht. Ihr großer Pickel ist also gewissermaßen das für alle sichtbare Zeichen ihrer männlichen Potenz – und doch zugleich ein Makel. Denn den Penis, den sie zu haben glaubt, besitzt sie in Wahrheit nicht, er gehört eigentlich nicht ihr, sie hat ihn, wenn man so will, entwendet – und deshalb plagen sie fürchterliche Schuldgefühle, die sich in dem ›Schandfleck‹ auf ihrer Backe versinnbildlichen: Was für eine Hochstapelei! Die grandiose Idee ist in Wahrheit ›nichts‹! Und früher oder später wird man den Schwindel entdecken!

Doch das ist nicht ihre einzige Angst. Denn was werden eigentlich ihre Kollegen dazu sagen, wenn sie als Frau sich phallische Potenz anmaßt? Werden sie diesen ›Penisklau‹, diese Kastration einfach so hinnehmen? In ihrem Aufsatz Weiblichkeit als Maskerade erzählt die Psychoanalytikerin Joan Riviere von einem ganz ähnlich gelagerten Fall. Eine Frau, deren Arbeit »hauptsächlich darin bestand, zu schreiben und Vorträge zu halten«, bezog ihren Ehrgeiz als Schriftstellerin maßgeblich aus dem Wunsch, ihren (ebenfalls schreibenden) Vater zu übertrumpfen. Nach ihren Auftritten war sie jedes Mal von größter Angst geplagt – denn sie befürchtete Rache vonseiten der Männer. Wie kommt sie als Frau dazu, besser sein zu wollen als die Männer, die sie unbewusst mit ihrem Vater identifizierte? Um ihre ›Schuld‹ zu begleichen, um ihr unlauteres Mannsein zu vertuschen, vollführte die Frau eine »Maskerade der Weiblichkeit«, sie gab sich den Männern gegenüber sexuell unterwürfig, bedürftig, buhlte um ihre Anerkennung. »Es war der unbewusste Versuch, sich gegen die Angst zur Wehr zu setzen, die sich einstellte, weil sie nach der intellektuellen Leistung ihres Vortrags Vergeltungsmaßnahmen vonseiten der Vaterfigur befürchtete. Die öffentliche Zurschaustellung ihrer geistigen Fähigkeiten, die sie an sich erfolgreich durchführte, bedeutete, daß sie sich selbst als im Besitz des Penis ihres Vaters zurschaustellte.«

Dass Frauen, die im Konkurrenzkampf ›miterigieren‹ möchten, häufig (und natürlich durchaus nicht immer) von diffusen Schuld- und Schamgefühlen geplagt werden, heißt aber nun keineswegs, dass Männern die Erektion immer gelänge. Nur weil sie real einen Penis haben, agieren und wirken sie nicht automatisch phallisch potent. Wenn etwa Kollege X von Kollege Y halb scherzhaft behauptet, dass dieser, da er sich angeblich nicht durchzusetzen weiß, ein ›Weichei‹ sei oder gar überhaupt ›keine Eier‹ habe, dann weisen solche Sprüche recht eindrücklich darauf hin, wie schnell ein Mann zur Frau degradiert werden kann. Zieht man zudem in Betracht, dass seit geraumer Zeit auch der Mann (allerdings noch längst nicht so extrem wie die Frau!) seine Hautmakel vertuscht, dann wird offensichtlich, auf welch tönernen Füßen die männliche Macht heute steht. Peelings, Faltencremes, Liftings, diese Angebote gibt es längst auch für Männer: Das starke Geschlecht hat seine Stärke verloren, denn das Patriarchat ist unwiderruflich zu Ende, sodass auch Männer zunehmend mit einem Mangelgefühl zu kämpfen haben. Zwar weiß sich die männliche Macht, wie ein Blick auf den Arbeitsmarkt zeigt, nach wie vor zu behaupten, aber sie »wird zunehmend ausgehöhlt und virtuell«, wie Ute Scheub in ihrem Buch Heldendämmerung schreibt. Und gerade in einer extremen Wettbewerbsgesellschaft wie der unseren, in der sich jeder und jede unablässig präsentieren und beweisen muss, kann sich eine Macht, die man zu besitzen glaubt, im Handumdrehen in ›Nichts‹ verwandeln. Scham und Stolz, Angst und Allmachtsphantasie liegen in Arbeitsverhältnissen, in denen die wenigsten sich ihrer Position sicher sein können, sehr nah beieinander. Und so vollführen beide Geschlechter heute einen erbitterten Kampf um Anerkennung und brennen vor Ehrgeiz. Im nächsten Kapitel wollen wir dieses Brennen, dieses Feuer und Flamme sein noch einmal genauer unter die Lupe nehmen: Was sind die Antriebsmechanismen dieses Ehrgeizes? Und warum führt das innere Feuer so häufig zum Ausbrennen?