CHAPITRE VI – LE SECRET DE LA TOUR CARRÉE

Soudain, le sol trembla sous une galopade effrénée, de nombreux cavaliers lancés à toute bride approchaient et, presque aussitôt, le bois fut envahi de tous côtés.

Les survenants portaient l’uniforme vert galonné de jonquille de la police montée brésilienne ; à leur tête, on apercevait don Fernandez Castro, bien en selle, sur un grand cheval noir.

Cette intervention en renversant les rôles, devait décider du sort de la journée ; comprenant qu’ils ne pouvaient espérer résister à la soixantaine de policiers, qui entraient en ligne, les hommes de Pablo Vérez se débandèrent, fuyant dans toutes les directions.

Mais comme ils étaient habitués aux combats de guérilla, ils ne le firent point sans protéger leur fuite par une fusillade bien nourrie.

Au reste, la nature du terrain les favorisait singulièrement ; dans ces jardins coupés de boqueteaux, de haies, de buissons épineux et dont la topographie leur était connue, il avaient un avantage marqué sur les cavaliers de Fernandez Castro.

Ces derniers ne les en poursuivirent pas moins avec énergie, faisant une demi douzaine de prisonniers avec un nombre égal de blessés qu’on ramassa sur le terrain. Ce fut tout ce dont on put s’emparer. Pablo Vérez n’était point parmi eux ; une fois de plus, le misérable avait réussi à sortir sain et sauf de la bagarre.

Cette constatation arracha un geste de colère au gouverneur, de même qu’au capitaine Jacobs, tous deux comprenaient que, tant que Pablo n’aurait point été capturé, rien ne serait terminé.

– Patience, nous finirons bien par le prendre et par le pendre, je vous en donne ma parole, capitaine, conclut le gouverneur, avec conviction.

– Que le ciel vous entende, señor ! riposta le brave officier.

En achevant cette conversation, les deux hommes étaient revenus sur le théâtre de la lutte ; ils y trouvèrent Eva et Maurice qui s’entretenaient à mi-voix, au milieu des policiers.

En effet, le premier soin du Français avait été de courir à la jeune fille et maintenant, tous deux se félicitaient d’avoir, une fois de plus, échappé à leur impitoyable ennemi.

– Ah ! monsieur le gouverneur, s’exclama l’Américaine, en faisant quelques pas au-devant de don Castro, nous n’espérions plus en vous. Comment se fait-il que vous ayez tant tardé à intervenir ?…

– Oui, c’est également ce que je voulais vous demander, repartit Jacobs en écho.

Don Fernandez Castro eut un haussement d’épaules.

– J’ai exécuté une fausse manœuvre, lâchant la proie pour l’ombre, avoua-t-il.

Et, en quelques mots, il narra ce qui s’était passé.

À l’aube, ses gens et lui étaient parvenus à la lisière des bois qui faisaient à la plantation une ceinture verdoyante, presque impénétrable. Les policiers étaient à peu près, certains de ne pas avoir été signalés et ils se proposaient d’attendre patiemment l’arrivée du détachement de la « Généreuse » lorsqu’un éclaireur envoyé en reconnaissance, dans les environs, était revenu, annonçant que des traces nombreuses se voyaient sur la piste conduisant vers le nord, c’est-à-dire dans la direction où s’étendent d’immenses savanes.

Évidemment, une troupe importante était passée là récemment ; d’autre part, l’aspect inhabité de la plantation révélait son abandon.

Dans ces conditions, don Fernandez avait cru que Pablo Vérez et ses gens, informés de son intervention, avaient pris le large et, sans plus hésiter, il s’était lancé à leur poursuite, peu désireux de les laisser gagner les régions désertiques où on aurait grand’peine à les rejoindre.

Le calcul s’était révélé faux ; après plusieurs heures d’une chevauchée rapide, les policiers avaient rattrapé un convoi d’une centaine de nègres. C’étaient les travailleurs de la plantation qui, ayant quitté celle-ci la veille sur l’ordre de Pablo, marchaient vers une hacienda éloignée dépendant du domaine. Leur chef, un mulâtre du nom de Gonzalez qui, en l’absence de Vérez remplissait les fonctions de régisseur, n’avait fait aucune difficulté pour communiquer ses instructions à don Castro.

Ce dernier avait compris, mais un peu tard, qu’il s’était laissé entraîner sur une fausse piste et, à toute allure, il était revenu sur ses pas, avec ses hommes, non sans intimer à Gonzalez l’ordre de le suivre.

Puisque Pablo Vérez n’était pas là, c’est que le danger se trouvait ailleurs.

– Enfin, vous êtes encore arrivé à temps, monsieur le gouverneur, et c’est là le principal, intervint Maurice Hamard.

Comme on pénétrait dans les vastes salons luxueusement meublés occupant le rez-de-chaussée et ouvrant sur une véranda fleurie, un sergent et quelques hommes amenèrent à don Castro un vieux nègre qu’ils avaient trouvé blotti au fond d’une soupente. La peau du pauvre diable avait cette teinte grisâtre qui révèle, chez les noirs, la peur poussée à son paroxysme et il tremblait de tous ses membres.

C’était le seul habitant demeuré au logis.

– Que faisais-tu là ? questionna rudement don Fernandez, croyant avoir affaire à quelque pillard.

Une exclamation échappée à Miyala, la nourrice de miss Eva, qui se tenait à l’écart, lui coupa la parole.

– Artago !… comment, c’est toi ? disait Miyala en se précipitant vers son compatriote.

De son côté, celui-ci l’avait également reconnue ; la joie des pauvres diables était évidente. Par Miyala, on sut qu’Artago était l’un des vieux serviteurs de la famille Brant.

Interrogé à son tour, le nègre fit le récit suivant :

– Jadis, il avait assisté impuissant à l’assassinat de ses maîtres mais il était déjà âgé, débile et hors d’état de les secourir. Bien mieux, il n’avait même pas osé en avertir les autorités dans la crainte de s’attirer la vengeance de Pablo Vérez. Quant à s’éloigner de la plantation maudite, le Brésilien qui redoutait ses révélations ne le lui avait pas permis.

Artago était donc demeuré, courbant les épaules sous la volonté du nouveau maître et attendant il ne savait trop quoi.

Pourtant, son espoir n’avait pas été déçu. Quelques mois auparavant, alors qu’il errait à la lisière de la forêt, il avait rencontré un blanc qui semblait se cacher.

C’était Dick Brant.

Ce dernier s’était fait reconnaître et, la nuit suivante, tandis que tout le monde dormait, Artago l’avait introduit dans l’habitation. Le vieux noir avait fait le guet tandis que l’Américain descendait dans la cave creusée sous la tour carré, flanquant le corps de logis principal du côté du Nord. Lorsque Dick était remonté, deux heures plus tard, il semblait fort satisfait ; il avait recommandé à Artago le plus profond silence et était reparti, annonçant son prochain retour.

Cette fois, il ne serait pas seul et vengerait les siens.

Artago avait attendu mais en vain, aussi, lorsque la veille, Pablo Vérez était rentré de voyage, donnant l’ordre d’évacuer le domaine, le vieux nègre avait cru au retour imminent de son jeune maître.

Désireux de se mettre à sa disposition, il s’était caché dans la soupente où on venait de le découvrir.

Ce récit empreint d’une évidence de sincérité fit monter les larmes aux yeux de miss Eva en lui rappelant la mort de son frère bien-aimé.

Non, Dick ne reviendrait plus en cette plantation où il avait vu le jour, il ne jouirait point de la fortune des siens enfin reconquise.

Brièvement, la jeune fille conta au pauvre nègre l’assassinat de Dick puis, profitant de cette occasion, elle présenta Maurice Hamard au gouverneur, lui faisant part de l’accusation portée par Pablo contre le Français.

– C’est bien, nous nous occuperons de cela plus tard, fit don Castro avec bonté.

Cependant, la journée était fort avancée ; chacun se sentait las ; aussi, le gouverneur donna-t-il ses ordres pour que sa troupe s’installât dans les communs. Un corps de garde composé d’une demi-douzaine de policiers fut posté dans le grand vestibule de l’habitation.

En effet, un retour offensif de l’ennemi était toujours à redouter ; il ne fallait pas se laisser surprendre.

L’heure d’après, don Castro, le capitaine Jacobs et Maurice Hamard prenaient place aux côtés de miss Eva Brant dans la salle à manger afin de savourer le repas que Miyala avait préparé avec l’aide d’Artago. Dans les dépendances, les policiers faisaient de même ; dans les cases transformées en ambulance, les blessés qui avaient reçu les soins que comportait leur état, somnolaient, en proie à la fièvre.

Ce fut à l’issue de ce dîner que miss Brant, étalant sur la table les papiers contenus dans le portefeuille de son frère, les communiqua au gouverneur.

Tous se penchaient sur le plan qui, selon Dick Brant, devait permettre de parvenir jusqu’au trésor enfoui, jadis, par le vieux planteur.

Sans les diamants rapportés par l’Américain et que Maurice avait remis à Eva, afin que celle-ci pût financer l’expédition présente, on eût pu douter de sa réalité, mais les gemmes précieuses attestaient son existence.

– C’est bien, nous allons procéder à une visite minutieuse des lieux ! murmura don Castro en se levant.

Au fond de lui-même, l’excellent gouverneur n’était rien moins que convaincu qu’on trouverait quelque chose ; au cours des semaines qui venaient de s’écouler, Pablo Vérez avait dû multiplier les perquisitions et il était bien surprenant qu’il n’eût point réussi à mettre la main sur le magot tant convoité.

Pourtant, don Fernandez garda pour lui ses réflexions pessimistes. Quelques minutes plus tard, les jeunes gens, armés de torches et précédés d’Artago, gagnaient la tour carrée.

Cette dernière, haute de deux étages et reliée à l’habitation par une galerie couverte n’était, à la vérité, qu’un poste de guetteur.

Les salles qu’elle comprenait étaient à peine meublées et celles du rez-de-chaussée avaient été, depuis longtemps, converties en cellier. Des barriques de rhum, de vin, vides pour la plupart, s’y entassaient pêle-mêle avec des madriers, des meubles hors d’usage.

Artago, lors de la visite de Dick, était resté à faire le guet, dans la galerie, il ne pouvait donc fournir d’indications utiles.

Puisque selon le plan, le trésor était enfoui dans les caves, la première chose à faire était donc de déblayer le terrain ; Jacobs et Maurice Hamard s’y employèrent énergiquement.

Au reste, l’escalier devait se trouver dans le coin gauche et, en effet, on n’eut pas trop de peine pour parvenir jusqu’à lui.

Il était visible que quelqu’un était déjà passé par là récemment ; mais était-ce ce pauvre Dick Brant ou le misérable Pablo Vérez ?

Inquiétante question à laquelle nul ne pouvait faire de réponse satisfaisante.

Bientôt, une dalle grossièrement encastrée dans le sol et munie en son centre d’un anneau de fer rouillé, apparut.

Jacobs et Maurice la soulevèrent, démasquant ainsi les premières marches de pierre d’un escalier s’enfonçant dans les profondeurs du sol. Précédés d’Artago la torche au poing, les chercheurs s’y engagèrent à la suite les uns des autres, car le passage était tellement étroit qu’on ne pouvait y descendre qu’un à un.

On parvint ainsi dans une vaste cave de forme circulaire et dont le sol était de terre battue ; on y respirait un air lourd chargé d’humidité.

Les assistants échangèrent un coup d’œil qui révélait leur perplexité ; rien ne décelait l’endroit où était située la cachette.

– Un peu de patience ! fit Maurice Hamard, si la chose avait été facile, Pablo Vérez eût trouvé le trésor avant nous. Mais nous avons un plan qu’il ne possédait pas, tâchons de nous y reconnaître.

À nouveau, le document fut déplié et examiné avec attention.

– Je crois que j’ai compris, fit tout à coup le Français en montrant un point presque imperceptible, marqué à l’encre, à gauche du débouché de l’escalier.

S’étant orienté, le Français prit des mesures et, peu après, il inspectait les blocs de pierre composant la muraille.

Au bout de quelques minutes, une exclamation de satisfaction lui échappa ; l’une de ces masses ne semblait pas cimentée mais simplement encastrée au milieu des autres. De la poussière, des mousses artistement disposées masquaient les jointures.

S’armant d’un levier de fer, le jeune homme entreprit d’en glisser l’extrémité dans l’une de ces rainures et opéra une pesée ; presque aussitôt le bloc oscilla légèrement.

– Nous y sommes, cria Hamard en redoublant d’efforts.

De fait, bientôt il parvenait à extraire le cube de pierre de alvéole, découvrant ainsi une cachette profonde aménagée dans l’épaisseur de la muraille.

Un coffret de fer se trouvait au fond ; Maurice Hamard l’attira à lui et la minute suivante en ayant forcé la serrure à l’aide de son levier, il mettait au jour le trésor tant cherché.

Des lingots d’or pur, des diamants, des rubis, des émeraudes étincelaient sous la clarté rougeoyante de la torche d’Artago ; une enveloppe de parchemin y était jointe.

Maurice l’ayant saisie, la tendit à miss Brant en disant :

– Ceci vous revient, miss…

D’une main tremblante d’émotion, la jeune fille la prit : sur un papier contenu à l’intérieur, les lignes suivantes étaient tracées :

« Ceci est mon bien, en toute propriété, que je destine à mes chers enfants, Dick et Eva ».

C’était signé : « James Brant ».

– Oh ! mon père… Oh ! mon père ! murmura Eva en tombant à genoux.

Silencieux, les assistants respectaient, l’émotion de la jeune fille. Soudain, une pierre s’éboulant de l’escalier dégradé accédant au caveau, ricocha sur la terre battue.

Instinctivement, tous se retournèrent.

Alors, un même cri de colère leur échappa.

En haut des degrés, le visage pâle et crispé, Pablo Vérez les contemplait d’un regard de haine.

– Ah ! misérable, cria Maurice en le menaçant du poing.

Tandis que ses hommes fuyaient devant les cavaliers de Fernandez, le Brésilien avait dû se cacher aux abords immédiats de l’habitation. Le soir venu, il s’était glissé à l’intérieur de celle-ci et c’est ainsi que, de loin, il avait suivi Eva et ses amis.

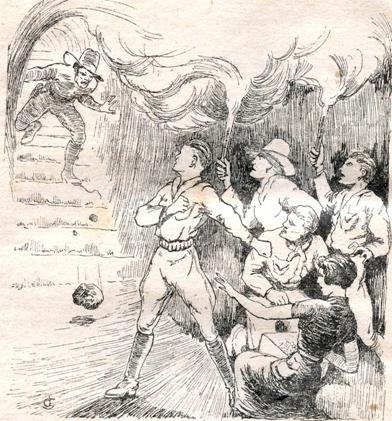

– Attention ! s’écria le capitaine Jacobs qui, arrachant la torche des mains d’Artago, la jeta au loin où elle s’éteignit.

En effet, l’officier avait vu Pablo tirer un revolver de sa ceinture et le braquer vers le groupe réuni autour du coffret.

Instinctivement, tous se

retournèrent

La balle se perdit dans les ténèbres cependant que les échos du caveau répercutaient lugubrement la détonation.

– Il ne faut pas qu’il nous échappe ! clama Maurice Hamard.

Aussitôt tout le monde s’élança vers l’étroit escalier afin de s’emparer du bandit. Mais l’exiguïté du passage retarda la poursuite, si bien que lorsqu’ils arrivèrent dans la galerie, celle-ci était vide.

Une fenêtre aux volets entrebâillés donnant sur les jardins, leur fit comprendre bientôt par où l’ennemi s’était enfui. De la croisée où, tous avaient couru, ils aperçurent un cavalier qui s’enfuyait à travers les pelouses.

À la clarté de la lune, ils le reconnurent : c’était Pablo Vérez. S’étant emparé de l’un des chevaux des policiers attaché à un piquet non loin de là, il s’efforçait de tirer au large.

Mais les hommes de garde dans le grand vestibule, alertés par le coup de feu et les cris, apparaissaient sous la véranda. Un ordre bref retentit et tous les fusils s’abaissèrent, couchant en joue le fuyard.

– Ne le tuez pas… il faut le prendre vivant !… clama don Fernandez Castro.

L’ordre arrivait trop tard ; la voix du gouverneur fut couverte par un feu de salve.

On vit cheval et cavalier chanceler, puis rouler sur le sol.

Lorsqu’on parvint auprès d’eux, on constata que l’animal avait une jambe cassée. Quant à Pablo Vérez, que plusieurs balles avaient traversé de part en part, il avait cessé de vivre, une ruade de sa monture lui ayant donné le coup de grâce en lui fracassant le crâne.

– Voilà de la besogne en moins pour le bourreau ! grommela le capitaine Jacobs.

– Sans doute ! riposta le gouverneur de Soledo, néanmoins, je ne puis que déplorer cet incident. J’aurais aimé faire passer ce misérable devant un tribunal, son exécution eût servi d’exemple aux requins de son espèce, lesquels, malheureusement, ne manquent point dans la contrée.

Telle fut l’oraison funèbre de Pablo Vérez ; il n’en méritait pas d’autre.

Le lendemain, les serviteurs éloignés par le Brésilien, réintégraient la plantation. Don Fernandez Castro fit comparaître devant lui le régisseur Gonzalez.

– Mon garçon, lui dit-il en le fixant d’un regard significatif, j’ignore si vous étiez le complice de Pablo Vérez.

– Oh ! Excellence ! protesta l’autre en pâlissant, pouvez-vous supposer une chose pareille ? Si j’avais su quel misérable était cet homme, il y a longtemps que je l’aurais quitté.

– Je veux bien vous croire ! reprit lentement don Fernandez. Quoi qu’il en soit, soyez persuadé que je n’ai nullement l’intention de me désintéresser de ce qui se passera ici, Miss Eva Brant est la seule et légitime propriétaire de ce domaine… servez-la fidèlement, vous n’avez rien de mieux à faire.

– Je jure à Votre Excellence qu’elle sera satisfaite ! déclara le régisseur d’un ton convaincu.

De fait, il était évident qu’il ne se souciait point de s’attirer l’hostilité de Don Castro. Au reste, durant quelque temps encore, Maurice Harmard, le capitaine Jacobs et les quelques marins qui lui restaient, devaient demeurer à la plantation, et l’on pouvait compter sur eux pour faire respecter l’autorité de la jeune fille, le cas échéant.

Quant à don Castro, ayant ainsi tout remis en ordre, il monta à cheval avec ses policiers dans l’intention d’exécuter une vaste battue à travers le district environnant. Les coquins rouges et blancs, embauchés par Pablo Vérez pour le seconder dans ses projets devaient encore rôder par la contrée et il s’agissait de les disperser une fois pour toutes.

Le gouverneur s’éloigna non sans promettre de revenir bientôt voir ses amis.

En effet, moins d’une semaine plus tard, il était de retour, ayant amené à bien son expédition. Au cours d’une escarmouche, les débris de la bande du Brésilien avaient été définitivement anéantis.

Désormais, le pays était pacifié.

Déjà, à la plantation, la vie avait repris son cours normal. Les travailleurs, bien traités, s’acquittaient avec zèle de leurs fonctions respectives ; quant à Gonzalez, de mémoire de planteurs, on n’avait jamais vu régisseur aussi actif.

– J’espère que cela continuera ! fit sur un ton significatif, don Fernandez Castro.

Il avait été convenu que celui-ci repartirait le lendemain avec son escorte afin de regagner sa résidence dont il ne pouvait demeurer plus longtemps éloigné. Sa présence n’était plus nécessaire en ces lieux, où grâce à lui, les choses étaient rentrées dans l’ordre.

La veille de son départ, miss Eva Brant et ses hôtes se trouvaient unis, après le dîner, sous la véranda précédant l’habitation. Des senteurs parfumées montaient des jardins voisins ; là-bas, du coté des communs, où les hommes de la police montée avaient établit leur bivouac, on percevait des accords de guitare. Parfois, un chant s’élevait ; c’était l’un des travailleurs, un noir, qui psalmodiait d’une voir gutturale un refrain nostalgique, au rythme bizarre et cela ajoutait encore au charme, à l’exotisme de l’heure.

Comme don Castro parlait à nouveau de son prochain départ le capitaine Jacobs répliqua :

– Je compte également m’éloigner sous peu… Mes armateurs doivent trouver que mon voyage se prolonge.

Et comme la jeune fille esquissait un geste de protestation, le brave officier reprit non sans quelque mélancolie :

– Que voulez-vous, miss, il n’est si bonne compagnie qui ne se quitte, mais je vous promets qu’à l’occasion, je reviendrai vous voir.

– Et vous serez toujours le bienvenu ici, mon cher ami, déclara la jeune Américaine.

– J’en suis bien convaincu.

– Je partirai avec vous ! fit à son tour Maurice Hamard.

Eva qui s’éloignait pour donner quelques ordres à ses serviteurs n’entendit sans doute pas ses paroles, car elle ne tourna pas la tête.

– Mais pourquoi vous éloigner déjà ? s’étonnait Jacobs.

– Mais, à présent, miss Eva est heureuse et riche ! elle n’a donc plus besoin de moi ! murmura le Français.

– Et où irez-vous ?

– D’abord à Rio-de-Janeiro… il faut que je me lave de l’accusation d’assassinat sur la personne du pauvre Dick Brant, accusation que porta contre moi ce misérable Pablo Vérez.

– Je vous accompagnerai, mon ami, intervint don Fernandez ; et je dirai à tous quel homme loyal et brave vous êtes. Justice vous sera rendue, j’en prends ici l’engagement formel.

– Merci, fit Hamard en serrant les mains que le gouverneur tendait en un geste de cordialité spontanée.

Mais le capitaine Jacobs, qui s’était éloigné de quelques pas, revenait vers ses compagnons.

– Ma foi, mon cher Hamard, articula-t-il avec un malicieux sourire, je crois que miss Eva, que voici, a quelques mots à vous dire.

– À moi ?

– Certes !

– Mais… je suis à son entière disposition.

– Eh bien ! c’est cela, allez donc tous les deux faire un tour de promenade. Un peu d’exercice vous fera du bien, surtout par cette soirée délicieuse. En votre absence, je tiendrai compagnie à M. le gouverneur.

– Parfaitement, approuva ce dernier d’un air entendu.

Déjà miss Brant faisait un pas vers l’escalier permettant de gagner l’allée voisine. S’inclinant respectueusement devant elle, Maurice Hamard lui offrit son bras qu’elle prit gracieusement et tous deux s’éloignèrent.

Lorsque moins d’une demi-heure plus tard, ils revinrent de cette promenade, un sourire heureux illuminait leur visage.

Alors le capitaine Jacobs se tourna vers don Fernandez et en se frottant les mains :

– Mon cher gouverneur, j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer.

– Voyons !…

– J’ai l’honneur de vous faire part du mariage prochain de la charmante miss Eva Brant et de notre ami Maurice Hamard.

– Cette nouvelle ne me surprend nullement et j’en suis tout à fait heureux, répliqua don Fernandez en enveloppant les deux jeunes gens d’un bienveillant regard.

Cependant, le capitaine reprenait en tapant familièrement sur l’épaule du Français :

– N’étiez-vous pas fou, de vouloir quitter celle que vous aviez protégée jusqu’ici de si vaillante manière ?

Le jeune homme hocha la tête :

– Je suis pauvre et elle est riche ! murmura-t-il.

– Bah ! vous êtes bon et brave, cela vaut bien tous les trésors !

Eva sourit en approuvant d’un signe et c’est ainsi que furent conclues les fiançailles des deux jeunes gens.

Quinze jours plus tard, dans la plantation en fête, leur mariage fut célébré.

Don Fernandez a tenu sa promesse, Maurice Harmard a été mis hors de cause par la justice brésilienne au sujet du meurtre de Dick Brant ; aujourd’hui, il dirige la plantation de Rio Males qui, grâce à lui, est devenue l’une des plus prospères de la contrée.

Eva et lui sont parfaitement heureux et leur joie redouble quand, de temps à autre, le bon capitaine Jacobs vient leur rendre visite.

FIN