EN EL FONDO, LA CULPA FUE DEL RELOJERO, pero el Sr. y la Sra. Zelverhaus nunca deberían haberle dejado entrar en su casa. Es lo que pasa con los demonios, aunque sean menores: llaman a tu puerta vestidos con abrigos de terciopelo y zapatos bien lustrados. Se quitan el sombrero, sonríen y se comportan educadamente en la mesa. Nunca te enseñan su cola puntiaguda.

El relojero se llamaba Droessen, aunque se rumoreaba que no era de Kerch, sino de Ravka; se decía que era el hijo exiliado de un noble, o tal vez un Hacedor caído en desgracia y expulsado de su tierra natal por motivos desconocidos. Regentaba una tienda en Wijnstraat, allí donde el canal se tuerce como un dedo que te invita a acercarte, y era conocido en todo el mundo por sus fantásticos relojes, por los pajaritos de bronce que piaban distintas canciones según la hora y por las diminutas figuras humanas de madera que representaban escenas divertidas a medianoche y a mediodía.

Se había hecho famoso tras construir un adivino mecánico que, al tirar de cierta palanca, colocaba su mano de madera pulida sobre la tuya y te adivinaba el porvenir. Un comerciante llevó a su hija a la tienda días antes de su boda. El adivino chasqueó y rechinó, abrió su boca de madera y dijo:

—Hallarás un gran amor, y más oro del que puedas desear.

El comerciante compró aquel autómata para ofrecérselo a su hija como regalo de bodas, y todos los que asistieron a la ceremonia reconocieron que nunca habían visto una pareja tan enamorada. Pero el barco en el que zarparon para su luna de miel iba tan cargado dinero y bienes que se hundió con la primera tormenta y todo desapareció bajo el indiferente mar. Cuando le llegó la noticia al comerciante, este recordó las astutas palabras del autómata y, ebrio de congoja y brandy, lo destrozó con sus propios puños. Sus criados lo encontraron al día siguiente, tendido entre los restos y todavía llorando, con la camisa manchada y los nudillos ensangrentados. Pero aquella triste historia atrajo a nuevos clientes al establecimiento del relojero, en busca de lo imposible y lo maravilloso.

En su tienda encontraban toda suerte de maravillas: leones dorados que perseguían gacelas mecánicas por sabanas de terciopelo; un jardín de flores esmaltadas polinizadas por colibríes enjoyados que aleteaban y zumbaban, movidos por alambres tan finos que casi parecían volar de verdad; un reloj giratorio con calendario, a salvo de miradas jóvenes y curiosas en el estante más alto de todos y habitado por autómatas humanos que cometían distintos asesinatos horribles cada mes. El uno de enero se libraba un duelo en un campo helado, y de las pistolitas de los duelistas salían volutas de humo, con un chasquido metálico. En febrero, un hombre se avalanzaba sobre su esposa para estrangularla, mientras su amante se ocultaba bajo la cama revuelta. Y así sucesivamente.

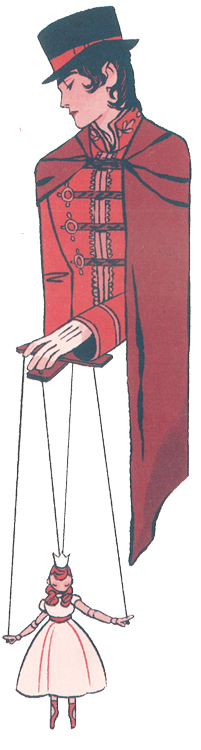

Pese a sus logros, Droessen todavía era joven, y se convirtió en el invitado más disputado por las familias de comerciantes que compraban sus creaciones. Vestía bien, conversaba de manera agradable y siempre agasajaba a sus anfitriones con encantadores obsequios. Cierto era que, cuando entraba en una habitación, sus ocupantes se sentían repentinamente incómodos y se frotaban los brazos por el inesperado relente, preguntándose si habría alguna puerta abierta. Sin embargo, eso solamente lo hacía más interesante. Sin esa leve sensación perniciosa Droessen podría haber sido un personaje patético, un hombre adulto que perdía el tiempo con lo que, en el fondo, no eran más que juguetes sofísticados. Pero no era así; se hablaba mucho sobre su elegante abrigo de terciopelo y sus ágiles y blancos dedos. Las madres aferraban sus pañuelos y las hijas se ruborizaban cuando andaba cerca.

Todos los inviernos, los Zelverhaus, una familia acaudalada de comerciantes de té, invitaban al relojero a su casa de campo para que participara en las fiestas y espectáculos que celebraban durante la semana de Nachtspel. La casa en sí era todo un ejemplo de sobriedad mercantil: madera oscura, ladrillo sólido de líneas rectas. Pero estaba perfectamente situada junto a un lago que se helaba en invierno y en el que se podía patinar, y no le faltaban comodidades: cada habitación disponía de una chimenea encendida, para que la casa fuera siempre alegre y acogedora, y todos los suelos se pulían hasta que mostraban el brillo cálido y almibarado de una tarta glaseada.

Desde el primer año que Droessen visitó la casa del lago, empezaron a oírse rumores preocupantes. Durante su primera estancia, los De Kloet, vecinos de los Zelverhaus, estuvieron de luto desde Nachtspel hasta el año nuevo, después de que Elise De Kloet diese a luz un bebé compuesto enteramente de pelusa de diente de león. Una sirvienta descuidada abrió una ventana, y el bebé se deshizo con la primera racha de aire. Al año siguiente, a una prima de los Zelverhaus le brotaron unas pequeñas setas grises en la frente; y un chico que venía de visita desde Lij aseguró que, al despertar, le había salido una única y solitaria ala entre los omoplatos, pero que enseguida había ardido hasta quedar reducida a cenizas, al atravesar un rayo de sol el pasillo.

¿Aquellos extraños sucesos guardaban relación con el relojero? Nadie podía estar seguro, pero no faltaban chismes sobre el asunto.

—El joven Droessen es un tipo encantador, pero de lo más inusual, y las extravagancias parecen seguirle allá por donde va —le dijo una vez una mujer a Althea Zelverhaus.

—De lo más inusual —reconoció Althea, pero sabía que Droessen aceptaba muy pocas invitaciones, y que aquella mujer, pese a su aparatosa gorguera de encaje, no podía ni soñar con que Droessen hiciera acto de presencia en uno de sus salones culturales—. De lo más inusual, ya lo creo —repitió Althea sonriendo, Y no dijo nada más.

Por aquel entonces todo parecía, simplemente, un inofensivo entretenimiento.

No solo el talento y las costumbres de Droessen eran inusuales; también lo era su codicia. Se había pasado la vida trabajando en la miseria, rebajándose ante los comerciantes que le honraban con su visita, y no había tardado mucho en descubrir que no bastaba con tener talento. Cuando se dio cuenta de que los clientes preferían comerciar con un rostro agradable, se hizo cortar el pelo a la moda y se fabricó unos dientes rectos y blancos, tan perfectos que a veces le convencían incluso a él. Cuando comprobó el respeto que mostraban sus clientes hacia los militares, se puso un doloroso arnés que le enderezaba la espalda y rellenó las hombreras de su chaqueta para afectar el porte de un soldado. Y como sabía que la popularidad dependía de la demanda, procuraba rechazar dos invitaciones de cada tres.

Pero se cansó de cenar comida fría en su oscura tienda, con la puerta cerrada y las luces apagadas para crear la ilusión de que estaba en algún otro lugar, divirtiéndose. Quería tener una casa lujosa, en lugar de una habitación alquilada, fría y húmeda. Quería disponer de dinero para sus inventos. No quería volver a tener que decir nunca más «si, señor, no, señor, enseguida, señor». Para ello tendría que casarse bien, pero ¿quién podría ser su esposa? Las jóvenes casaderas que pasaban por su tienda acompañadas por sus padres y que coqueteaban con él en las fiestas lo consideraban un tanto peligroso. Nunca considerarían seriamente a un simple artesano como pretendiente. No, necesitaba una muchacha muy joven, todavía maleable, para conseguir que le admirara.

Clara Zelverhaus todavía no había cumplido doce años; era lo bastante hermosa, lo bastante rica; tenía el talante soñador que él buscaba. Droessen averiguaría todos sus gustos y deseos, se los entregaría y, con el tiempo, ella terminaría amándole. O eso pensaba él. Droessen conocía las propiedades de todo tipos de maderas, pinturas y esmaltes; podía ajustar los engranajes de un reloj hasta hacerlos girar con muda precisión. Sin embargo, pese a su sonrisa diligente, su facilidad para encandilar y su imitación de un caballero, nunca había sido capaz de comprender realmente a las personas ni los entresijos de sus regulares pero veleidosos corazones.

La casa del lago bullía de emoción cada vez que llegaba el relojero, y los niños siempre eran los primeros en saludarle cuando salía de su carruaje. Perseguían a los criados que descargaban su equipaje; sus baúles y arcones siempre estaban llenos de espléndidos objetos: muñecos con los disfraces de la Komedie Brute, cajas de música, hileras de cañones e incluso un magnífico castillo que defender con estos.

Pese a que el joven Frederik le gustaba recrear largas batallas, siempre terminaba aburriéndose, por muy detallados que fueran el armamento y las tropas en miniatura, y se ponía el abrigo para irse a hacer travesuras en la nieve. Pero Clara era distinta. Para consternación de Droessen, la niña ignoraba los complejos mecanismos y artilugios que le traía, y se limitaba a sonreír débilmente al ver su exquisita réplica de un palacio ravkano, con sus arcos de madera tallada y sus cúpulas chapadas en oro auténtico. Por el contrario, Clara era capaz de jugar durante horas con los muñecos que le fabricaba; se perdía en el interior de la casa y solo reaparecía cuando la campana de la cena ya había sonado más de una vez y su madre se había visto obligada a llamarla a gritos por las escaleras y los pasillos, para que la niña interrumpiera de una vez sus ensoñaciones y bajara a comer.

Por eso, a lo largo de numerosas y largas noches, Droessen fabricó en su taller un elegante cascanueces de ojos claros, vestido con una casaca azul y unas relucientes botas negras y armado con una pequeña bayoneta sujeta a su puño cuadrado.

—Cuéntale todos tus secretos —le dijo a Droessen a Clara mientras depositaba el muñeco en sus brazos—, y él los mantendrá a salvo.

Ella le prometió que así lo haría.

Los padres de Clara daban por hecho que, a medida que creciera, su hija iría abandonando aquellos entretenimientos infantiles y empezaría a interesarse más por los vestidos y la perspectiva de tener marido y familia, como sucedía con sus amigas. Pero los años pasaban y Clara seguía siendo la misma muchacha extraña y soñadora que no terminaba las frases porque se apoderaba de ella algún pensamiento silencioso y secreto, la que aguantaba las lecciones de idiomas y cotillones con distraída cordialidad para después sonreír y escabullirse a algún rincón poco iluminado donde poder desplegar, sin distracciones, el mundo invisible que hubiera conjurado su mente en esa ocasión.

Cuando Clara cumplió dieciséis años, sus padres celebraron una gran fiesta en su honor. Comió dulces, importunó a su hermano y bailó grácilmente con todos los jóvenes casaderos de familias comerciantes que asistieron.

Althea Zelverhaus suspiró de felicidad y alivio, y se fue a la cama sin la menor preocupación por primera vez desde hacia meses. Pero esa noche se despertó súbitamente, sintiendo la repentina necesidad de comprobar que sus hijos estaban bien. Frederik, que a sus diecisiete años estaba encantado de ausentarse de la escuela, roncaba ruidosamente en su dormitorio. Pero la cama de Clara estaba vacía.

Althea encontró a Clara acurrucada junto a la chimenea del comedor, con uno de sus muñecos favoritos en brazos. Se fijó en que su hija llevaba los escarpines y el abrigo, y que ambas prendas estaban húmedas por la nieve.

—Clara —susurró su madre, sacudiéndole suavemente el hombro para despertarla—. ¿Por qué has salido?

Clara parpadeó, somnolienta, y miró a su madre con una sonrisa incierta y dulce.

—Le encanta la nieve —dijo, antes de abrazar el muñeco con más fuerza y volver a quedarse dormida.

Althea observó el feo rostro del muñeco de madera que estrechaba entre sus brazos su hija, vestida con el camisón y el abrigo húmedo. Era la creación de Droessen que a Althea menos le gustaba, un cascanueces con una sonrisa grotesca y una casaca azul chillón. De pronto, tuvo la sensación de que habían cometido un terrible error al invitar al relojero a su casa, años atrás. Sus dedos ardían en deseos de arrebatarle el muñeco a Clara y arrojar aquel condenado cachivache al fuego.

Alargó la mano hacia el cascanueces, pero luego la apartó bruscamente. Durante un instante le había parecido (era imposible, y sin embargo estaba segura de ello) que el soldadito de juguete giraba su cabeza cuadrada para mirarla. Y había visto tristeza en aquellos ojos. «Tonterías», se dijo a sí misma, llevándose la mano al pecho. «Te estás volviendo tan fantasiosa como Clara».

A pesar de todo, retrocedió, convencida de que, si se atrevía a tocar al cascanueces, a arrojarlo a las llamas, el juguete gritaría. O peor aún, que el fuego no lo haría arder.

Tapó a su hija con una manta y volvió a acostarse en su cama. Cuando despertó a la mañana siguiente casi había olvidado por completo sus ocurrencias de la noche anterior. Nachtspel había empezado ya, y sus invitados no tardarían en llegar. Se levantó y tocó la campanilla para que le trajeran el té; necesitaría energías para el arduo día que tenía por delante. Pero cuando bajó las escaleras para supervisar los menús, primero fue a comprobar que Clara estaba seleccionando nueces con la cocinera, y se detuvo un momento junto a la vitrina del comedor donde se exponían todos los regalos de Droessen. No por nada en particular. Y desde luego no para asegurarse de que el cascanueces estuviera encerrado al otro lado de cristal.

Clara sabía que su madre estaba preocupada. Ella también lo estaba. Cuando se encontraba cenando, o en alguna fiesta con sus amigas, o incluso durante sus lecciones, pensaba: «Esto es agradable. No necesito más». Pero después llegaba a casa y sus pasos la llevaban al comedor, a la vitrina. Alargaba el brazo una vez más hacia el cascanueces y se lo llevaba a su dormitorio o al ático, se tumbaba de costado entre las motas de polvo y le susurraba hasta que él le respondía.

Siempre tardaba un tiempo, y al principio se sentía un poco tonta. Cuando era pequeña le resultaba más fácil, pero ahora se cohibía más que entonces. Clara se sentía boba al mover los brazos del cascanueces, al abrir y cerrar sus mandíbulas para que respondiera a sus preguntas. No podía evitar verse a sí misma tal y como la veían los demás: una joven casi adulta, tumbada en el suelo de un ático polvoriento y hablando con un muñeco. Pero insistía, recordándole las aventuras que habían vivido, aunque hubieran cambiado un poco con el paso de los años.

—Eres un soldado. Luchaste con valentía en el frente y regresaste conmigo, con tu amada.

»Una vez mataste un monstruo por mí, una rata con siete cabezas, en la última noche de Nachtspel.

»Eres un príncipe al que liberé de su maldición con un beso. Te amé cuando nadie más quiso hacerlo, y me elegiste para que fuera tu reina.

Colocaba una nuez entre sus sólidos dientes y… crac, un estruendo en aquel silencioso ático.

—¿Eres mi soldado? —le preguntaba una y otra vez—. ¿Eres mi príncipe? ¿Eres mi amado? ¿Eres mío?

Y finalmente, unas veces después de escasos instantes, otras después de lo que se le antojaba una eternidad, las mandíbulas del cascanueces se abrían y este hablaba:

—¿Eres mi soldado?

—Lo soy.

—¿Eres mi príncipe?

—Lo soy.

Mientras hablaba, sus extremidades crecían, su pecho se ensanchaba y su piel se tersaba.

—Este es mi hogar —susurró Nadya, furiosa y avergonzada de las lágrimas que le inundaban los ojos—. No puedes echarme sin más. —«Mi padre no lo consentirá», añadió para sus adentros. Pero por algún motivo, no logró reunir el valor para decirlo en voz alta.

Karina se inclinó hacia Nadya. Sonrió, abriendo sus labios rojos y húmedos y mostrando unos dientes que a Nadya se le antojaron demasiado numerosos.

—¿Eres mi amado?

—Lo soy.

—¿Eres mío?

—Dulce Clara —decía el cascanueces, alto, apuesto y perfecto, con el grotesco rictus de su rostro transformado en suaves rasgos humanos—, por supuesto que lo soy.

Le ofrecía su mano y, con un silbido, salían volando por la ventana del ático, hacia el frío aire. Se encontraba de pronto a lomos de un gran corcel blanco, agarrada a la cintura de su amado, chillando de júbilo mientras navegaban en la noche, dejando atrás las nubes y adentrándose en tierras extrañas.

No sabía cómo llamar al paraje al que la llevaba. ¿El País de las Hadas? ¿La Tierra de los Sueños? Cuando era niña, el aspecto de ese lugar era distinto. Habían navegado en un barco de azúcar hilado por un arroyo de agua dulce. Había caminado sobre adoquines de mazapán, por aldeas de jengibre y castillos de mermelada. Unos niños habían bailado en su honor y habían saludado al cascanueces como a su príncipe. Se habían sentado en almohadones de gominola y la madre del príncipe había dicho que Clara era una heroína.

Ahora, gran parte de todo eso había desaparecido, sustituido por bosques verdes y ríos resplandecientes. El aire era cálido y sedoso, como ciertos lugares sobre los que había leído: tierras estivales donde el sol brillaba todo el año y la brisa templada estaba perfumada con flores de azahar. El caballo blanco los llevaba siempre a un lugar distinto: un valle en el que trotaban ponis salvajes con crines de niebla; un lago de mercurio tan grande como un mar, donde se encontraban con gallardos piratas con gemas en vez de dientes; un palacio de muros de cornejo y torres de consuelda, erigido en una arboleda donde revoloteaban nubes de mariposas cuyas alas repiqueteaban como campanillas. La reina de aquel castillo tenía la piel de color verde claro, perlada de rocío, y su corona, semejante a la cornamenta de un ciervo, le brotaba directamente de la frente, formando unas astas de hueso con un brillo nacarado. Cuando la reina rozaba la boca de Clara con sus labios, la muchacha notaba que le surgían de la espalda dos delicadas alas. Se pasaba el día volando, subiendo y bajando como un colibrí, deteniéndose solo para beber hidromiel y dejar que la reina le prendiera flores de eléboro en el pelo.

Y aun así, no era suficiente. ¿Su príncipe la amaba? ¿Podía amarla? ¿Por qué la devolvía a su casa al término de cada uno de sus viajes mágicos? No era justo que le mostrara la existencia de un mundo semejante, solamente para arrancarla más tarde de él con tanta crueldad. Si la amara tanto como lo amaba ella, sin duda le dejaría quedarse. En todas sus visitas, albergaba la esperanza de que la madre del príncipe la saludara como a una hija, no como a una invitada; que le abriera una nueva puerta que condujera a un altar nupcial.

Pero en vez de eso, sonaba la campana de la cena, u oía a su hermano Frederik subiendo las escaleras a grandes zancadas, o la voz de su madre llamándola, y de pronto se encontraba navegando de regreso por el cielo estrellado hasta volver al frío y vacío ático, con las articulaciones doloridas por haber estado tumbada sobre los tablones del suelo, con el cuerpo rígido, encogido y feo del cascanueces a su lado y los restos de una nuez entre sus mandíbulas de madera.

Lo devolvía a la vitrina y regresaba con sus padres. Procuraba sonreír al mundo anodino que la rodeaba, pero sus mejillas seguían calientes por la luz del sol, y su lengua seguía dulce por el sabor del hidromiel.

Por su parte, el cascanueces no estaba seguro de nada, y a veces eso le asustaba. Sus recuerdos eran borrosos. Sabía que había tenido lugar una batalla, muchas batallas, y que él había luchado con valentía. ¿Acaso no lo habían fabricado para eso? Había nacido con una bayoneta en la mano.

Había luchado por ella. Pero ¿dónde estaba ahora? ¿Dónde estaba Clara, la de los ojos de estrellas y las manos suaves? Se habían enfrentado juntos al Rey de las Ratas. Lo había envuelto en su pañuelo y su sangre había manchado sus pliegues de encaje blanco.

«Clara». ¿Por qué recordaba ese nombre y no el suyo propio?

Había luchado con valentía. Al menos eso pensaba.

No era fácil recordar los detalles: los gritos, la sangre, los chillidos de las ratas con sus gruesas colas rosadas, los dientes como dagas amarillas y las encías rojas por la sangre de los mordiscos. ¡Cómo habían resplandecido esos dientes bajo la luz dorada! ¿Era la luz del amanecer o la del atardecer? Recordaba el olor de los pinos.

Entornó los ojos desde su puesto en el cuartel, mirando al otro lado de las amplias ventanas de vidrio. Pero las vistas también le confundían. Veía una larga mesa preparada para un banquete, fruta escarchada y ramas de pino dispuestas sobre la repisa de la chimenea. Pero todo era exageradamente grande, como si lo estuviera viendo a través de una lente curvada.

Contó los botones de latón de su elegante casaca azul. ¿De quién era el uniforme que llevaba puesto? ¿Cuál era su patria? ¿Quién había cepillado el polvo del campo de batalla de sus botas?

¿Había tenido lugar una batalla? ¿Había luchado, o solamente había soñado que lo hacía? Otros recuerdos parecían más nítidos. Era un príncipe, su príncipe. Ella se lo había dicho. Él no quería otra cosa que mostrarle todas las maravillas de su hogar, explorar sus horizontes infinitos. Y sin embargo, ¿por qué no sentía alegría al regresar al palacio en el que supuestamente había crecido? ¿Por qué todo le resultaba tan nuevo a él como parecía serlo para ella?

Todo le parecía incierto. Estaba seguro de que las calles por las que habían paseado antaño eran más estrechas, bordeadas por casas con tejados de azúcar, en lugar de amplios bulevares de mansiones azulejadas de oro. Antaño había agasajado a Clara con guirlache y nata, pero ahora le regalaba joyas y bellos vestidos porque sabía que ella los preferiría. Pero no tenía ni la menor idea de cómo había obtenido ese conocimiento.

Observó a la gente reunida en torno a la mesa, verdaderos gigantes; allí estaba Clara, a quien había tenido entre sus brazos. A veces los ojos de Clara se desviaban hacia él, y él trataba de llamarla, pero no tenía voz ni forma alguna de mover los brazos. Seguramente lo habían herido.

La contempló mientras ella cenaba y hablaba con… (tardó un momento en recordarlo). Frederik, su hermano, comandante de aquella guerra. Era audaz y, en ocasiones, imprudente, pero el cascanueces había ejecutado cada una de sus órdenes. Había otro rostro familiar en la mesa, un hombre de cabello largo y ojos azul claro que estudiaba a Clara como si fuera un mecanismo que quisiera desmontar y volver a montar. «Lo conozco», pensó el cascanueces. «Droessen. Conozco su nombre». Pero no sabía cómo. Aquel hombre no parecía un soldado, aunque se comportara como tal.

Un recuerdo se abrió paso entre los pensamientos del cascanueces. Estaba tumbado boca arriba, contemplando estantes abarrotados de relojes y marionetas desmadejadas. Olía a pintura y a aceite, a virutas de madera recién lijada. El gigantesco Droessen se cernía sobre él, con los ojos fríos y terriblemente concentrados. «Me habían herido», pensó el cascanueces. Droessen debía de ser cirujano. Pero intuía que se le estaba escapando algo.

El banquete terminó. Los invitados bebían un líquido de color granate en pequeñas copas. Clara bebía a sorbitos, con las mejillas sonrojadas. Jugaron a algunos juegos junto al fuego, y alguien exclamó:

—¡Está nevando!

Corrieron a arremolinarse en torno al gran ventanal, pero el cascanueces no podía ver qué era lo que tanto les interesaba. Se oían risas y conversaciones. Luego todos se marcharon rápidamente del comedor hacia… no lo sabía. No sabía qué podía haber más allá de aquella estancia. Bien podía ser un palacio, una cárcel o una arboleda de pinos. Lo único que sabía era que habían desaparecido.

Llegaron los criados y apagaron el fuego de la chimenea y las velas. Había luchado con valentía, y sin embargo siempre terminaba allí, completamente solo y en la más absoluta oscuridad.

Clara no acudió esa noche.

El cascanueces se despertó al oír unos estridentes chillidos, y encontró al Rey de las Ratas junto a su cama. Se incorporó apresuradamente y echó mano de su sable. Al aferrar el cinto se dio cuenta de que su arma había desaparecido, pero también de que volvía a ser capaz de moverse.

—Haya paz, capitán —dijo el Rey de las Ratas—. No he venido a luchar, solo a hablar. Aunque su voz era aguda y atiplada y meneaba los bigotes nerviosamente, el monstruo transmitía una tremenda gravedad al hablar.

Aquella criatura tenía la sangre del cascanueces en sus sucias garras, y habría sido capaz de asesinar a Clara. Pero el cascanueces pensó que, si venía a parlamentar durante una tregua, debía respetarla, al menos por su honor. Bajó el mentón de forma casi imperceptible.

El Rey de las Ratas se ajustó su capa de fieltro y miró a su alrededor.

—¿Tienes algo de beber? Ojalá te hubieran puesto en una vitrina de licores, ¿eh?

Vitrina. El cascanueces frunció el ceño al oír esa palabra. Había estado descansando en el cuartel, ¿verdad? Pero, al mirar a su alrededor, comprobó que lo que al principio le habían parecido las vagas siluetas de camas y otros soldados, en realidad eran objetos sumamente extraños. Niñas con ojos de cristal y cabello rígido y ensortijado alineadas contra la pared. Hileras de soldados con bayonetas al hombro marchando en una fila india congelada.

—No lo sé —contestó finalmente.

El Rey de las Ratas se sentó sobre el borde dorado de una enorme caja de música. ¿De verdad era enorme? ¿O acaso ellos eran pequeños?

—¿Cuándo comiste algo por última vez? —le preguntó al cascanueces.

Este titubeó. ¿Había sido con Clara? ¿En la Tierra de la Nieve? ¿En la Corte de las Flores?

—No lo recuerdo.

El Rey de las Ratas suspiró.

—Deberías comer algo.

—Lo hago. —Lo hacía, ¿verdad?

—Algo que no sean nueces. —El Rey de las Ratas se rascó la oreja con sus pequeñas garras rosadas, se quitó la corona de su cabeza gris y la dejó cuidadosamente en su regazo—. ¿Sabías que yo empecé siendo un ratoncito de azúcar?

La confusión del cascanueces debía de ser palpable, porque el Rey de las Ratas prosiguió:

—Entiendo que sea difícil de creer, pero yo no era más que un simple confite. Y mi destino ni siquiera era ser comido, sino contemplado; era una encantadora maravilla en miniatura, una prueba de la habilidad de mi creador. Me parecía una lástima que nadie fuera a probarme. Mi primer pensamiento fue: «Desearía que alguien me comiera». Y eso fue suficiente.

—¿Suficiente para qué?

—Para liberarme de la vitrina. El deseo es el motivo por el que la gente se levanta por las mañanas. Les da algo con lo que soñar por las noches. Cuanto más deseaba, más me iba pareciendo a ellos, más real me volvía.

—Yo soy perfectamente real —protestó con arrojo el cascanueces.

El Rey de las Ratas lo miró con tristeza. Allí sentado, sin su corona, iluminado por la tenue luz y con los bigotes ligeramente caídos, no parecía un monstruo temible, sino más bien un ratoncillo de rostro afable.

El cascanueces recordó algo.

—Tenías siete cabezas…

El Rey de las Ratas asintió.

—Clara me imaginó como un ser aterrador, y en eso me convertí. Pero una rata no puede vivir con siete cabezas, todas hablando y discutiendo continuamente. Tardábamos horas en tomar la más sencilla de las decisiones. Así que, mientras las demás dormían, fui decapitándolas una por una. Sangraron muchísimo. —Se reacomodó sobre la caja de música—. ¿Quién eres cuando ella no está aquí contigo, capitán?

—Soy… —titubeó—. Soy un soldado.

—¿Ah, sí? ¿Cuál es tu rango? ¿Teniente?

—Desde luego. Teniente —respondió el cascanueces.

—¿O tal vez capitán? —preguntó el Rey de las Ratas.

«¿Eres mi soldado? ¿Eres mi príncipe?».

—Yo…

—No me digas que no sabes cuál es tu rango.

«¿Eres mi amado?».

—¿Quién eres cuando nadie te saca del estante? —preguntó el Rey de las Ratas—. Cuando nadie te observa ni te susurra, ¿quién eres entonces? Dime tu nombre, soldado.

«¿Eres mío?».

El cascanueces abrió la boca para contestar, pero no lo recordaba. Era el príncipe de Clara, su protector. Tenía nombre. Claro que tenía nombre. Únicamente se le había olvidado por la conmoción de la batalla.

Había luchado con valentía.

Había llevado a Clara a conocer a su madre.

Había cabalgado a lomos de un caballo por un resplandeciente campo de estrellas.

No era heredero de nada. Era el príncipe de un palacio de mazapán.

Dormía sobre azúcar hilado. Dormía sobre oro.

—Hablas, caminas y ríes cuando Clara sueña contigo —dijo el Rey de las Ratas—. Pero esos son sus deseos. No pueden sustentarte. Mi vida dio comienzo al desear algo para mi mismo. Deseé que me comieran, y luego deseé comer. Un pedazo de pastel. Un trozo de panceta. Un sorbo de vino. Deseaba las cosas que veía en su mesa. Fue entonces cuando moví las patas y parpadeé. Deseaba ver qué había más allá de la vitrina. Fue entonces cuando conseguí introducirme detrás de las paredes. Allí encontré a mis hermanas las ratas. No son simpáticas ni bonitas, pero siguen estando vivas cuando nadie las mira. Me he labrado una vida detrás de los muros, con ellas, aunque seamos invisibles e indeseables. Sé quién soy sin que nadie tenga que decírmelo.

—Pero ¿por qué nos atacaste? —dijo el cascanueces. La sangre. Los gritos—. Eso era real.

—Tan real como todo lo demás. Cuando Clara era una niña, soñaba con héroes, y todo héroe necesita un villano. Pero la voluntad de conquistar fue un deseo que me dio ella. No era mío. Lo que me mantiene con vida ahora es la mera hambre: migajas de la alacena, queso de la despensa, la oportunidad de aventurarme fuera de la casa, de encaramarme a la pila de leña para contemplar el inmenso cielo y sentir el frío mordisco de la nieve.

La nieve. Otro recuerdo emergía. No era el paraje de ensueño que tanto anhelaba Clara, sino un lugar distinto, más allá de la vitrina. Clara lo había llevado al exterior una noche. Había sentido el frío. Había visto las nubes deslizándose por el cielo estrellado. Había inspirado, había notado sus pulmones expandiéndose, y al exhalar había visto la nubecilla de su aliento en el frío aire nocturno.

—Eso es, capitán —dijo el Rey de las Ratas mientras se levantaba lentamente y se volvía a colocar la corona sobre la cabeza—. Yo tengo la ventaja de vivir al abrigo de los muros, donde ningún ojo humano puede verme. Soy una rata a la que nadie quiere mirar. En tu caso, tu deseo deberá ser más fuerte si quieres liberarte de la vitrina, si quieres ser real. Pero ella te ama, y eso te lo pondrá más difícil.

Clara lo amaba. Y él también a ella. ¿Verdad?

El Rey de las Ratas empujó la puerta de la vitrina para abrirla.

—Una última cosa —dijo mientras subía al estante—. Ten cuidado con Droessen. Te considera un regalo para Clara, un medio para cautivarla y nada más.

—¿Él también la ama?

—¿Quién sabe lo que ama el relojero? Es mejor no preguntárselo. Sospecho que la respuesta no agradaría a nadie.

El Rey de las Ratas se esfumó, y su cola rosada desapareció reptando tras él.

Clara intentó mantenerse alejada. Durante una noche lo consiguió, gracias a la alegre distracción del vino y los invitados. Pero al día siguiente se escabulló de la sesión de patinaje en el lago y corrió hasta la vitrina, ocultó al cascanueces bajo su abrigo y subió a toda prisa las escaleras hasta el silencioso ático.

—¿Eres mi soldado? —susurró mientras la fría luz invernal dibujaba cuadrados luminosos en el suelo polvoriento.

—¿Eres mi príncipe? —Le introdujo una nuez entre las mandíbulas—. ¿Eres mi amado? ¿Eres mío?

Esta vez no tardó demasiado. El cuerpo del cascanueces se alargó y su cabeza se quebró, revelando el apuesto rostro del príncipe.

—Lo soy —dijo. Sonrió igual que siempre, acariciando el rostro de Clara con delicadeza, pero entonces su mirada se turbó.

Se llevó los dedos a la boca, se relamió los labios y frunció el ceño, como si el sabor de las nueces no le agradara.

—¿Adónde iremos hoy, mi príncipe? —preguntó Clara.

Pero él no le dio la mano. Se incorporó, pasó los dedos por el haz de luz que se filtraba por la ventana y después se levantó para mirar a través del cristal.

—Al exterior —dijo—. Quisiera ver adónde conduce la carretera.

Su petición era tan ordinaria, y a la vez tan inesperada que, por un momento, Clara no le entendió.

—Eso no es posible.

—Es lo que deseo. —Pronunció las palabras como si acabara de hacer un gran descubrimiento, un invento, un hechizo mágico. Su sonrisa era radiante—. Querida Clara, es lo que deseo.

—Pero no puede ser —replicó ella, sin saber muy bien cómo explicarlo.

La alegría del príncipe se desvaneció, y Clara vio miedo en sus ojos.

—No puedo regresar a la vitrina.

Esta vez Clara lo comprendió. «Al fin. Al fin».

Le tomó ambas manos.

—No tienes por qué regresar a la vitrina jamás. Solo tienes que llevarme contigo a tu hogar, y abandonaré este lugar para siempre. Podemos quedarnos eternamente en la Tierra de los Sueños.

Él titubeó.

—Eso es lo que tú deseas.

—Sí —dijo Clara, inclinando la cabeza hacia atrás—. Es lo que siempre he deseado. —Su propio fervor la abrumaba. Le empezaron a rodar gotas de sudor por el cuello. «Bésame», deseó. En todos los cuentos hacía falta un beso. «Llévame lejos de aquí».

Clara no pudo esperar. Se puso de puntillas y presionó sus labios contra los del príncipe. Sabían a nuez y a otra cosa, tal vez barniz. Pero él no le dio la mano, no la estrechó contra su cuerpo. No sintió ningún viento en su rostro, ningún caballo al galope bajo sus piernas. Al abrir los ojos, seguía estando en el mismo ático polvoriento y anodino.

El cascanueces le acarició la mejilla con los nudillos.

—Yo deseo salir al exterior —le dijo.

Esta vez, Clara frunció el ceño y pataleó como si siguiera siendo la misma niña a la que Droessen le había regalado el cascanueces, en vez de una joven de diecisiete años. «Yo deseo». No estaba segura de por qué esas palabras la enfurecían tanto. Tal vez porque nunca las había oído en boca del cascanueces.

—Ya te lo he dicho —dijo, con mayor brusquedad de lo que pretendía—. No puede ser. No perteneces a este lugar.

—Yo te llevaré al exterior —dijo Frederik.

Clara dio un respingo al oír la voz de su hermano. Estaba en lo alto de las escaleras del ático, contemplando al cascanueces con ojos fascinados.

—¡Sal de aquí! —gritó Clara. Frederik no debería estar allí. No quería compartirlo con su hermano. Se abalanzó sobre él, histérica de miedo y vergüenza, e intentó golpearlo, empujarlo hacia las escaleras.

Pero Frederik le sujetó las muñecas, manteniéndola a distancia. Era un año mayor y mucho más fuerte que ella. Sacudió la cabeza, sin despegar la vista del cascanueces.

—Ya basta, Clara.

—Te recuerdo —dijo el cascanueces, mirándolo. Se colocó en posición de firmes y saludó—. Mi comandante.

Frederik le dirigió a Clara una mirada de advertencia antes de soltarla. Con una sonrisa de perplejidad, le devolvió el saludo al cascanueces.

—Sí —dijo Frederik, acercándose a él—. Tu comandante. Te envié a la muerte un centenar de veces.

El cascanueces frunció el ceño.

—Lo recuerdo.

—Cómo has cambiado —murmuró Frederik.

El semblante del cascanueces se llenó de confusión.

—¿Ah, sí?

Frederik asintió.

—Te llevaré abajo —dijo en voz baja, como si estuviera persuadiendo a un gatito con un pedazo de comida—. Te llevaré al exterior.

—¿Adónde conduce la carretera? —preguntó el cascanueces.

—A Ketterdam. Un lugar mágico. Te lo contaré todo sobre él.

—Frederik —dijo Clara, furiosa—. No puedes hacer esto.

—Diremos que es un amigo mío de la escuela. Que se acaba de enrolar.

Clara negó con la cabeza.

—No podemos.

—A mamá le encantará que hayamos invitado a cenar a un joven uniformado tan apuesto. —Frederik sonrió con astucia—. Podrás valsar con él en la fiesta de esta noche.

Clara no quería bailar el vals con él en una estúpida fiesta. Quería bailar en una catedral de campánulas. Quería que un coro de cisnes la aclamara como a una princesa. Quería tener un par de alas. Pero no podía contarle nada de eso a Frederik, que apoyaba una mano en el hombro del cascanueces como si realmente fueran un par de amigos de la escuela, como si su príncipe fuera un joven capitán, listo para unirse a las fuerzas de Kerch con su casaca azul de botones relucientes.

—¡Frederik! —le imploró Clara.

Pero su hermano y el cascanueces ya habían cruzado el ático y se disponían a bajar las escaleras.

—Ven, Clara —dijo Frederik, ensanchando su astuta sonrisa—. Es lo que él desea.

El beso le había confundido. Cuando Clara le había suplicado que la llevara a la Tierra de los Sueños, el cascanueces había estado a punto de olvidarse de sí mismo, envuelto en la intensidad del deseo de Clara. Luego, bajo la luz diluida del ático, Clara había vuelto su rostro hacia él con gesto apremiante, había presionado sus labios contra los suyos, y el cascanueces había sentido deseo… ¿El suyo o el de ella? Le había sido imposible distinguirlo, pero debía de haberla deseado, porque repentinamente había vuelto a sentir el frío de la ventana, atrayéndolo hacia el exterior, hacia el camino de grava, los bosques y la nieve. Entonces había aparecido Frederik, con ojos centelleantes y mirada imperiosa; el poder de su deseo era brillante como una llama, peligroso. El cascanueces sintió que su determinación se ablandaba, convertida en cera fácilmente maleable. Le parecía que si se miraba el hombro, donde le había tocado Frederik, aún podría ver las profundas huellas de sus dedos, el surco enfático de su pulgar. Los pensamientos del cascanueces sobre la carretera y lo que habría más allá se difuminaron.

Descendieron por las escaleras. La casa ya se estaba llenando de invitados; era la última noche de Nachtspel. Qué radiantes estaban todos, qué marcados sus rasgos, qué anhelantes parecían sus ojos cuando lo miraban, vestido con su uniforme falso. En él veían a un hijo perdido, a un amante, a un amigo, una amenaza. Tuvo el ánimo suficiente para saludar a los padres de Clara y Frederik y realizar la reverencia correspondiente.

Frederik lo llamó Josef, de modo que ese fue su nombre. Clara dijo que lo había conocido una tarde, durante una fiesta de trineos, de modo que así fue. ¿De dónde procedía? De Zierfoort. ¿Quién era su oficial superior?

—Padre —protestó Frederik, guiñándole un ojo al cascanueces—, no atosigues a Josef con tantas preguntas. Le he prometido diversión y buena comida, no un interrogatorio.

Le dieron de comer ganso asado y masa frita rellena de pasas. Lamió el azúcar de las ciruelas escarchadas y bebió café especiado con alcaravea, seguido de varios vasitos de vino. Los sabores lo hacían sentirse excitado, casi histérico, pero sabía que no debía perder el control. Por el rabillo del ojo veía la mancha oscura de la vitrina en la pared, como un ataúd abierto lleno de ojos vidriosos y extremidades inertes. Y también a Droessen, el relojero, el hombre vestido de terciopelo que había estado estudiando a Clara como si quisiera desarmarla, y que ahora observaba al cascanueces con sus fríos ojos azules.

Le llegó un nuevo recuerdo: el de Droessen tendiendo la mano hacia la vitrina. «Cuéntamelos», susurraba el relojero. «Cuéntame todos sus secretos».

El cascanueces sintió una horrible vergüenza. Con qué facilidad había traicionado a Clara, había revelado todos y cada uno de sus deseos y anhelos, había descrito los lugares que habían visitado juntos, las criaturas y los parajes mágicos. No había sido necesario someterlo a tormento. Lo había contado todo sin titubeos. No lo habían creado para ser soldado, sino espía.

Eso ya no tenía remedio. Sabía que debía aferrarse a su propia forma, a su deseo de llegar al exterior, pues se encontraba a apenas unos pasos, a tan solo una puerta o una ventana de distancia. «Ketterdam». Debía recordarlo. Pero el mundo empezaba a difuminarse: el aroma a perfume y a sudor, el brazo de Frederik alrededor de sus hombros, los ojos febriles de Clara mientras bailaban. Ignoraba cuándo había aprendido los pasos de aquel baile, pero dieron vueltas y más vueltas sin parar, y ella le susurró:

—Llévame lejos de este lugar.

La besó bajo las escaleras. Y besó a Frederik en un pasillo a oscuras.

—¿La amas? —le preguntó Frederik—. ¿Podrias amarme a mi también?

Los amaba a ambos. O a ninguno. En las sombras oscuras, más allá del círculo de luz que proyectaban las llamas del hogar, el cascanueces vislumbró el brillo de unos ojos negros, el fulgor de una diminuta corona, y supo que era el Rey de las Ratas. «Mi vida dio comienzo al desear algo para mi mismo».

El cascanueces pensó en el recodo de la carretera, y en lo que podría haber más allá.

Uno a uno, los invitados se fueron marchando en sus carruajes o subieron las escaleras para dejarse caer en sus camas.

—Él puede dormir en mi habitación —dijo Frederik.

—Si —dijo el cascanueces.

—Iré a buscarte —murmuró Clara.

—Si —dijo el cascanueces.

Pero no subió al dormitorio de Frederik. Se quedó esperando en las escaleras, mientras se iban apagando las velas y las plantas inferiores iban quedando en silencio. Entonces bajó de nuevo al comedor. Era el momento; las puertas que le conducirían hacia el resto del mundo eran una silueta oscura en la pared, pero antes necesitaba ver la vitrina una vez mas.

La luz de luna que se filtraba por las ventanas hacía que el comedor se pareciera al interior de un barco naufragado, oculto en las profundidades abisales. La silenciosa vitrina estaba en un rincón. Ahora que ya no había nadie más en la estancia, parecía más grande.

Se acercó a ella despacio, escuchando el eco de sus botas en la habitación vacía, olisqueando los restos de la chimenea, el aroma a madera verde de las ramas de pino que seguían pendidas sobre la chimenea y las ventanas. Mientras se aproximaba a la vitrina, veía su propia silueta reflejada en los paneles de cristal de sus puertas, apenas una pequeña sombra que iba creciendo y creciendo. Se asomó al interior y vio el retablo invernal de ratoncitos de azúcar y diminutos árboles, los soldados formando hileras, las marionetas con las cabezas grotescamente torcidas y los hilos distendidos, las muñecas sentadas apáticamente, con las mejillas sonrosadas y los ojos entrecerrados.

—Os conozco —susurró, y rozó el cristal con los dedos. Las pequeñas y perfectas hadas que colgaban de alambres, con alas afiligranadas y faldas de gasa; Mamá Jengibre, con sus anchas caderas; y la Reina del Bosque, de piel verde y astas de plata.

—Yo los creé a todos. —El cascanueces se dio la vuelta; Droessen lo observaba desde el centro de la estancia. Su voz era meliflua como la crema de mantequilla—. Cada bisagra, cada pincelada de pintura. Modelé el mundo de sus sueños gracias a los detalles que me revelabas. Y aun así, ella ama a los juguetes, no a mí. —Caminaba sin hacer el menor ruido, como si estuviera hecho de plumas o de humo—. ¿Admiras mi obra?

El cascanueces sabia que debería asentir y decir que sí, que la admiraba, pues aquel era el relojero contra el que le había prevenido el Rey de las Ratas; el mismo que había deseado apoderarse de Clara, o de su riqueza, o de su familia, o de algo totalmente distinto. Pero al cascanueces le resultaba difícil hablar.

—Confieso —dijo el relojero— que soy orgulloso. Me encanta que la gente contemple mis creaciones y ver las sonrisas de los niños. Me alimento del asombro que veo en sus ojos. Pero parece que ni siquiera yo sabía qué maravillas era capaz de hacer.

Ahora que estaba tan cerca, notó. que olía a tabaco y a aceite de linaza. Era un olor familiar.

—Debería irme —dijo el cascanueces, sintiendo alivio al comprobar que no había perdido la facultad de hablar.

Droessen se rio discretamente.

—¿Y adónde ibas a ir?

—A Zierfoort. Con mi regimiento.

—No eres soldado.

«Sí que lo soy», pensó el cascanueces. «No», se riñó a sí mismo. «Finges ser soldado. Son cosas distintas».

El relojero volvió a reírse.

—No tienes ni idea de lo que eres.

«Josef». Ese era su nombre, ¿verdad? ¿O era el de algún otro invitado?

—¿Quién eres tú? —preguntó el cascanueces, deseando poder retroceder. Pero detrás de él solamente estaba la vitrina de cristal—. ¿Qué eres?

—Un humilde artesano.

—¿Por qué me obligaste a traicionar a Clara?

Esta vez se abrió una sonrisa en el rostro de Droessen, y las agradables damas y los apuestos caballeros que tantas veces habían recibido al relojero en sus salones jamás lo habrían reconocido en aquel lobo colmilludo.

—No le debes lealtad a Clara. Fui yo quien te fabricó en mi taller —dijo—. Coloqué entre tus mandíbulas el dedo de una niña, y… crac.

El cascanueces sacudió la cabeza.

—Estás loco.

—Y tú estás hecho de madera.

El cascanueces se llevó la mano al pecho.

—Mi corazón late. Respiro.

El relojero ensanchó su sonrisa.

—El fuelle respira para avivar el fuego. El reloj hace tictac. ¿Significa eso que están vivos?

«Tal vez», pensó el cascanueces. «Tal vez estén todos vivos».

—Tú no sueñas —dijo el relojero—. No deseas. No tienes alma. Eres un juguete.

«Soy un juguete». El cascanueces sintió que su corazón se ralentizaba. «No». ¿Acaso no había creído a Clara cuando esta le había dicho que él era un príncipe y que la amaba? ¿No había creído a Frederik cuando dijo que el cascanueces era un soldado bajo su mando? Ambas cosas habían sido ciertas. Ninguna había sido cierta. Tal vez era un juguete que también estaba vivo.

El Rey de las Ratas se lo había advertido: «Tu deseo deberá ser más fuerte».

—Quiero… —intentó decir el cascanueces. Pero ¿qué era lo que quería? No se acordaba. ¿Cómo había empezado todo?—. Era…

El relojero se inclinó hacia él.

—Eras un bebé huérfano al que me llevé de un hospicio. Te alimenté con serrín hasta que fuiste más madera que carne.

—No —dijo el cascanueces, pero notó cómo se le llenaba el vientre de virutas de madera, cómo se atragantaba al sentir el serrín en la garganta.

—Eras un niño al que secuestré de un hospital. Cambié tus huesos por madera y metal, tus tendones por cuerdas. Gritaste sin parar hasta que te quité las cuerdas vocales y te dejé la garganta hueca, para poder llenarla con silencio o con las palabras que se me antojaran.

El cascanueces se desmoronó y cayó al suelo. No podía pedir ayuda. Su cabeza estaba vacía. Su pecho estaba vacío. Notaba en la boca el amargo sabor de las nueces.

Droessen se inclinó sobre el pobre juguete roto. Parecía demasiado grande, demasiado alto, demasiado lejano; el cascanueces comprendió que era su propio cuerpo el que estaba encogiendo.

—Eras una idea en mi cabeza —dijo el relojero—. No eras nada, y volverás a no ser nada cuando deje de pensar en ti.

El cascanueces escudriñó los ojos azul claro de Droessen y reconoció su color. «Me pintó los ojos para que se parecieran a los suyos». El cascanueces notó cómo la idea que tenía de sí mismo se desvanecía, a medida que comprendía que él no era más que Droessen. Que nunca había sido otra cosa que Droessen.

Por encima del hombro del relojero vislumbró el camino iluminado por la luna y los campos cubiertos de nieve que había más allá. La carretera avanzaba serpenteando… ¿hacia dónde? ¿Hacia una ciudad? ¿Hacia Ketterdam? Anhelaba verla: los canales zigzagueantes, las casas torcidas y arracimadas. Se imaginó los tejados de la ciudad apretujados unos contra otros, los barcos en el agua, los pescaderos anunciando sus productos a los clientes. No importaba. No era suficiente. «Soy un juguete. Lo único que necesito es un estante en el que esperar».

Sintió que lo levantaban en vilo, pero el relojero no volvió a dejarlo en la vitrina. En vez de eso, echó a andar hacia la chimenea. El cascanueces se preguntó si Clara y Frederik le llorarían.

Pero entonces el relojero gruñó y soltó una imprecación. El mundo empezó a dar vueltas cuando el cascanueces cayó. Golpeó el suelo con un ruido terrible.

Clic, clic, clic. El cascanueces oyó el golpeteo de unas pequeñas garras sobre la madera, seguido por un coro de chillidos. Las ratas salían en manada de las paredes, trepando como una oleada viviente por los pantalones del relojero, que las pateaba y golpeaba mientras retrocedía.

—Recuérdate —dijo una voz aguda y chillona junto al oído del cascanueces. El Rey de las Ratas lo saludó levantándose la corona.

«Soy un juguete», pensó el cascanueces. «Recuerdo a mi creador inclinado sobre mí, pincel en mano, y su expresión de concentración mientras completaba su regalo para la niña a la que esperaba cautivar». El cascanueces había estado condenado desde el principio. Si hubiera sido creado por una mano generosa… si hubiera tenido un padre de verdad…

—¡Eso es, capitán! —exclamó el Rey de las Ratas.

—¡Largo, bichos nauseabundos! —rugió Droessen, pateando el enjambre de criaturas.

Un padre. El cascanueces notó que sus dedos se flexionaban. Alguien bondadoso, que lo único que quisiera de su hijo fuera que encontrara la felicidad por su cuenta. El cascanueces extendió las piernas. Alguien que quisiera ofrecerle el mundo entero, en vez de un sitio en un estante. Un padre.

El cascanueces levantó la cabeza. Droessen volvía a avanzar hacia él a grandes zancadas, pero ya no era ningún gigante.

El cascanueces volvió a pensar en la carretera, pero ahora entendía que la carretera era un futuro, un futuro que su padre querría que eligiese por sí mismo. Se imaginó la nieve en su cabello, el suelo bajo sus botas, un horizonte sin límites, un mundo lleno de casualidades y percances, un clima cambiante: nubes grises, granizo, truenos… lo inesperado. Un nuevo sonido retumbó en su pecho hinchado, un sonoro pum, pum, pum.

A lo largo de esa carretera habría bosques, y animales que los habitarían; un río con trozos de hielo flotantes, barcos de recreo amarrados, con las velas recogidas para el invierno. En esa carretera pasaría hambre. Necesitaría comida. Comería repollo relleno y pan de jengibre, y bebería sidra bien fría. Le rugió el estómago.

—Debería haber alimentado mi chimenea contigo el día en que te fabriqué en mi taller —dijo el relojero. Pero ya era demasiado tarde. El cascanueces se levantó y lo miró a los ojos, frente a frente.

—No podías hacerlo —dijo el cascanueces—. Me querías demasiado. —No era cierto. Pero Clara lo había convertido en un príncipe mediante la fuerza de su deseo, y él también podía desear.

Droessen se echó a reír.

—Parece que tienes un don para la imaginación.

—Eres mi padre —dijo el cascanueces.

—Soy tu creador —se burló el relojero.

—Me insuflaste vida con todo el amor de tu corazón.

El relojero negó con la cabeza y retrocedió un paso, al mismo tiempo que el cascanueces avanzaba.

—Te fabriqué con mi talento. Con mi determinación.

—Me diste tus ojos para que pudiera ver.

—No.

—Me entregaste a Clara para que me despertara como un príncipe en un cuento de hadas, y a Frederik para que me enseñara el arte de la guerra.

—¡Eras mi mensajero! —dijo el reloj ero, sin aliento—. ¡Mi espía, nada más! —Pero su voz sonaba débil, extraña. Se tambaleó, como si las piernas no le respondieran del todo bien.

—Soñaste a un hijo —dijo el cascanueces, impulsado por su anhelo—. No un burdo autómata, sino un niño capaz de aprender, un niño con voluntad y deseos propios.

Droessen profirió un grito ahogado y se desmoronó, desplomándose contra el suelo con un ruido de madera, con las extremidades yertas, la boca torcida y los dientes desnudos.

—Lo único que querías era que yo viviera —dijo el joven, mientras se arrodillaba para observar al muñeco hecho un guiñapo en el suelo—. Habrías sacrificado tu propia vida con tal de que así fuera.

Recogió a Droessen y lo acunó cariñosamente en sus brazos.

—Hasta ese extremo llegaba tu amor por mí, padre. —Abrió la puerta de la vitrina y depositó en su interior al bonito muñeco de ojos azul claro—. Hasta el punto de dar tu vida por la mía.

El joven se marchó en silencio por la puerta principal de la casa y se dirigió hacia el este por la carretera, hacia el sol que asomaba por el cielo gris.

Al principio, descubrió la soledad en la quietud de sus propios pensamientos. Sintió los ecos de la nostalgia en su acelerado corazón: dolor por Clara, por Frederik. Pero luego todo eso pasó. Completamente solo, sin nadie que lo mirara, dio sus primeros pasos por el camino cubierto de nieve. Volvía a carecer de nombre, y no había allí nadie que moviera sus extremidades ni le guiara, nadie que dictara su siguiente paso, a excepción de si mismo.

En la casa del lago, los Zelverhaus, sus invitados y sus criados siguieron durmiendo. Despertaron casi a mediodía y salieron tambaleándose de sus camas, con las mentes aún embotadas por unos peculiares sueños. Descubrieron que la puerta principal de la casa se había quedado abierta, y que la entrada estaba cubierta de nieve. Dos juegos de huellas conducían hasta la carretera.

El padre de Clara y sus amigos montaron a caballo y encontraron a Clara una hora después, a varios kilómetros de la casa, a medio vestir, descalza y con los labios azules de frío.

—Se suponía que no se marchada sin mi —gimoteó mientras su padre la abrigaba y la subía a su caballo—. ¿Dónde está mi corcel alado?

—Ya pasó, ya pasó —dijo su padre—. Ya pasó, ya pasó.

Por desgracia, cuando el grupo regresó, toda la casa ya estaba despierta, y todos vieron cómo Clara subía con dificultad los escalones de la entrada, vestida solo con su camisón y el abrigo de su padre, con la cara hinchada de tanto llorar y el cabello oscuro enredado. También se habían percatado de que Droessen se había marchado durante la noche, y no tardaron en circular rumores sobre un encuentro a medianoche, un atolondrado capricho. Aquel sutil y embriagador aroma pernicioso que siempre había seguido al relojero a todas partes no hacía más que agravar esos rumores, que empeoraron todavía más cuando pasaron días y semanas sin que la tienda de Droessen abriera sus puertas. Nadie parecía recordar al joven soldado de uniforme azul.

Clara se acostó y no salió de la cama durante un mes; no hablaba con nadie y se negaba a comer nada más que mazapán. Solamente quería dormir y soñar que bailaba con su príncipe y huía con la Reina del Bosque. Pero llegó un momento en que ya no pudo dormir más y se hartó de comer pasta de almendras.

Se levantó, se bañó y, al bajar a desayunar, se enteró de que su reputación estaba por los suelos. A Clara no le importó, porque tampoco se imaginaba casada con el hijo de un comerciante cualquiera ni viviendo en un mundo gris durante el resto de su vida por voluntad propia. Consideró sus opciones y decidió que lo único que podía hacer era dedicarse a escribir. Vendió sus pendientes de perlas y se mudó a Ketterdam, a un pequeño apartamento con una ventana que daba al puerto, para poder contemplar el ir y venir de los barcos. Allí escribía cuentos de fantasía que encandilaban a los niños, y bajo otro nombre firmaba obras más escabrosas, gracias a las cuales podía permitirse comprar guirlache y nata, que siempre procuraba compartir con los ratones.

Una mañana, al despertar, oyó decir que alguien había allanado la tienda del relojero y le había robado todas sus creaciones. Clara se puso el abrigo y echó a andar por la Wijnstraat en dirección este. Se había reunido allí una muchedumbre de curiosos, mientras los agentes de la stadwatch se rascaban la cabeza sin saber qué hacer. Una mujer que vivía al otro lado del canal afirmaba haber visto a un hombre entrando en la tienda la noche anterior, de madrugada.

—Era un soldado —dijo—. Vestido de uniforme. Y cuando salió, no estaba solo. Tras él iba todo un desfile. Damas y caballeros engalanados de terciopelo, un niño con alas… Incluso oí el rugido de un león.

Su marido se la llevó enseguida, arguyendo que su esposa dormía mal desde hacía un tiempo y que seguramente no se había dado cuenta de que estaba soñando. Clara regresó a casa; una idea nueva para un cuento le tironeaba de la mente con insistencia. Se detuvo únicamente para comprar tofes y una bolsa de caramelos de naranja amarga.

Cuando Frederik se graduó en la escuela, se involucró en el negocio familiar y embarcó en uno de los navíos de su padre para traer un cargamento de té de Novyi Zem. Pero cuando llegó el momento de regresar a casa, subió a otro barco, y luego a otro, deteniéndose en los puertos el tiempo justo para enviar una postal o, de vez en cuando, un paquete. Envió a su casa una bolsa de un té que hacía que brotara una flor bajo la lengua de quien lo bebía; otro que, cuando se tomaba antes de dormir, inducía a soñar con la ciudad en la que uno hubiera nacido; y también una mezcla tan amarga que un simple sorbo te hacía llorar durante tres horas seguidas. Los padres de Frederik le escribían cartas suplicándole que volviera y se ocupara de sus responsabilidades. Él siempre prometía que lo haría, pero luego la dirección del viento cambiaba, subía la marea y Frederik se veía impelido a embarcar una vez más, seguro de que más allá del próximo horizonte le esperaba otro mundo.

Y así, la familia Zelverhaus cayó en desgracia y su imperio quedó sin heredero. La casa del lago se sumió en el silencio. Después de aquella extraña noche y de los rumores que la siguieron, Althea y su marido ya no celebraron más fiestas, y era muy inusual que recibieran visitas. En las escasas y tranquilas cenas que organizaban, los invitados se marchaban pronto, impacientes por alejarse del mismo comedor en el que antaño se habían divertido tanto, pero en el que ahora tenían la sensación de estar siendo vigilados por alguien o algo que pretendía hacerles mal.

En una de esas noches, tras otra de aquellas mediocres cenas, Althea Zelverhaus vagaba sin rumbo por su lujosa casa. Era tarde. No se había molestado en ponerse una bata; iba vestida solamente con el camisón de algodón. Al llevar el pelo suelto, se la habría podido confundir con su hija. Pensó en responder a la carta más reciente de Clara o en abrir el extraño paquete que Frederik les había enviado desde algún exótico paraje. Pero cuando llegó la medianoche, sus pasos la llevaron al comedor, frente a la vitrina de cristal.

Después de la desaparición del relojero, su marido había sentido el impulso de coger un hacha y reducir a astillas la vitrina y su contenido, pero Althea le había convencido de que eso solo serviría para dar pábulo a los rumores, de modo que la vitrina seguía en su rincón, acumulando polvo.

Faltaba algo en los estantes. Estaba segura, aunque no sabía decir el qué.

Althea abrió la puerta de la vitrina. Su mano pasó junto a los ratones de azúcar y las hadas y se detuvo frente a un muñeco pequeño y feo en el que no había reparado antes. Había algo familiar en su mandíbula prominente, en su elegante abrigo de terciopelo. Deslizó el dedo por una de las diminutas solapas de la prenda. Ahora que lo examinaba más de cerca, su pequeño e iracundo rostro tenía cierto encanto.

—¿Eres mi soldado? —canturreó en el silencio iluminado por la luna—. ¿Eres mi príncipe?

Abrió la boca para reírse de sí misma, pero no salió ningún sonido. Abrazó al muñeco y lo apretó contra su pecho.

—¿Eres mi amado? —susurró mientras empezaba a subir las escaleras.

Oyó el débil sonido del reloj al dar la hora. En algún lugar de la casa sonaban los ronquidos de su marido.

—¿Eres mío?