XI

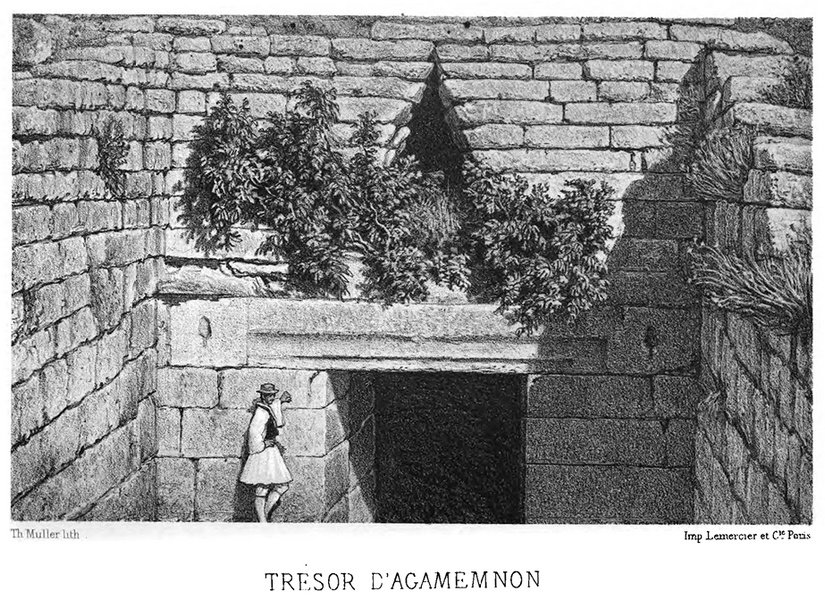

Evasión nocturna – Escolta – Viaje sobre un mal caballo, sin silla, ni estribos, ni riendas – Silla sustituida por un instrumento de tortura llamado sagmárion – Ruinas de Cleones – Fiebres perniciosas – Charvati – Micenas, su historia – Ciudadela de Agamenón con sus inmensos muros ciclópeos y su gran puerta con dos leones en bajo relieve – Tesoro de Agamenón; su gran puerta; sus dos cámaras; los clavos de bronce en las piedras, que prueban que todos los muros estaban revestidos de placas de bronce

No hay hotel en la ciudad nueva y debí pasar la noche sobre un banco de madera en un bodegón miserable. Aunque estaba agotado por la fatiga, no pude cerrar los ojos porque los mosquitos no me dejaban un instante en reposo. Intenté en vano liberarme de ellos cubriendo mi rostro con un pañuelo; pero me picaban a través de las ropas. Lleno de desesperación corrí hasta la puerta para salir, pero la encontré cerrada. El despensero había salido y se había llevado la llave. En lugar de ventanas, el establecimiento tenía aberturas cuadrangulares cerradas por barrotes de hierro. Después de un largo y penoso trabajo, logré arrancar esos dos barrotes y, corriendo el riesgo de ser tomado por un ladrón por las patrullas nocturnas, salté a la calle y fui a acostarme sobre la arena al borde del mar donde, felizmente, no había mosquitos. Me dormí al instante y tuve, al menos, tres horas de buen sueño.

A las cuatro de la mañana me levanté, nadé una media hora en el mar y regresé luego al bodegón, para gran estupefacción del bodeguero, quien estaba ocupado justamente en hacer el inventario de sus efectos; porque, viendo la evidencia de mi evasión nocturna, había creído que había escapado robándole. Pronto quedó todo explicado, y no tuve necesidad de leerle a Homero para volver a lograr su favor; quedó muy contento con una pieza de dos francos que le pagué por los daños provocados a los barrotes de hierro.

Partimos a las cinco, los dos soldados y mi guía a pie, y yo montado sobre un mal caballo, verdadero rocinante. A pesar de todas mis búsquedas no había podido procurarme riendas, ni montura, ni estribos, porque esos objetos son considerados artículos de lujo y no existen en Corinto. Las riendas eran reemplazadas por una cuerda atada al pescuezo del caballo, con la cual apenas lograba dirigirlo. A falta de montura habían puesto sobre el lomo del animal un sagmárion, una especie de receptáculo cuadrangular, de madera, provisto de ganchos en los cuatro ángulos. Esos sagmária son muy cómodos para transportar fardos, pero sus ángulos puntiagudos pasan a ser verdaderos instrumentos de tortura, si se los emplea como silla. Con todo, estuve obligado a servirme de éstos porque el calor era agobiador, sobre todo en las montañas, donde no corre la menor gota de aire. De un gancho delante de mí, a la izquierda, estaba suspendido mi bolso de viaje, del otro, a mi derecha, una cesta que contenía los seis vasos que había comprado al aldeano de la vieja Corinto; de los dos ganchos detrás de mí estaban atados, de un lado una gran botella conteniendo cuatro litros de vino, y del otro, un bolso con dos panes para nosotros y forraje para el caballo.

El camino, que no es más que un sendero, pasa por una comarca muy montañosa y, luego de ascensos y de descensos continuos, de cuatro horas, llegamos a las ruinas de la vieja ciudad de Cleones, donde nos sentamos junto a un fuente abundante para tomar nuestro frugal almuerzo que consistió en pan seco, agua y vino. Luego mi guía y mi escolta descansaron una hora, en tanto que yo me puse a explorar las ruinas de Cleones. Pero no se veía más que algunas columnas y restos de antiguos edificios. Al costado de estas ruinas hay un pantano cuyas exhalaciones apestan el aire y producen fiebres perniciosas, de las que casi todos los habitantes de los alrededores estaban afectados.

Llegamos a las doce y media a la sucia y miserable aldea de Charvati, situada sobre una parte del emplazamiento de la antigua ciudad de Micenas, entonces capital del reino de Agamenón, y célebre por sus inmensas riquezas. Mi guía y los dos soldados, que habían hecho todo el camino de Corinto a pie, estaban de tal modo fatigados que no podían seguirme hasta la acrópolis, que se encuentra a tres kilómetros de Charvati. Les permití descansar en la aldea hasta mi regreso, tanto más que habíamos pasado las montañas y que no había ningún temor a los bandoleros. Por otra parte, no conocían Micenas, ni de nombre, ni tenían ninguna idea de los héroes a los cuales debe esta ciudad su gloria y, por consiguiente, no habrían podido serme de ninguna utilidad ni para indicarme los monumentos ni para estimular mi entusiasmo por la arqueología. No tomé conmigo más que un joven de la aldea que conocía la ciudadela con el nombre de Fortaleza de Agamenón, y el gran tesoro, con el de Tumba de Agamenón.

Homero la llama sólo una vez Mykéne (Ilíada, IV, 52) y en el resto de los casos Mykênai. Vista la dilatada extensión de la acrópolis, es probable que en época anterior a Homero la ciudad haya estado concentrada en la ciudadela y que haya sido llamada en singular Mykéne (Micena), pero que más tarde fuera llamada en plural Mykênai cuando se extendió sobre la planicie fuera de los muros de la acrópolis. Como Homero la llama una vez en singular Mykéne, parece que la expansión de la ciudad haya tenido lugar en época homérica o poco tiempo antes, de manera que la costumbre de llamarla comúnmente Mykéne todavía no se había perdido. Homero la llama (Ilíada, VII, 180 y XI, 46) «rica en oro»; (Ilíada, IV, 52) «la de largas calles»; (Ilíada, II, 569) «ciudad bien construida».

A causa de su posición retirada al pie de las montañas en el extremo de la planicie argiva, se la describe como situada «en el ángulo de la Argólida donde pastan los caballos» (Odisea, III, 263).

La celebridad de Micenas no pertenece más que a la edad heroica, porque la ciudad perdió su importancia después del regreso de los heraclidas y de la ocupación de Argos por los dorios; pero mantenía su independencia y sostenía la causa nacional contra los persas. Ochenta micénicos combatieron y murieron con la pequeña guardia de espartanos en las Termópilas (Heródoto, VII, 202), y cuatrocientos micénicos y tirintios tomaron parte en la batalla de Platea (Heródoto, IX, 288). Los argivos, que habían permanecido neutrales, envidiaron a los micénicos el honor de haber participado en esas batallas, además, temieron que, vista la vieja gloria de su ciudad, los micénicos volvieran a asumir la hegemonía de la Argólide; por esas razones sitiaron Micenas, la quemaron y la destruyeron en el 466 a. C. (Diodoro Sículo, VIII, 6; Pausanias, II, 16).

Cuando medio siglo más tarde Tucídides visitó la ciudad, la encontró en ruinas. Estrabón dijo: «Hoy Micenas no existe más»; pero no parece que haya estado él mismo, porque de otro modo habría hecho mención de sus ruinas y de su acrópolis. Cuando, casi cinco siglos y medio más tarde después de Tucídides, Pausanias visitó Micenas, vio una parte de su ciudadela, la puerta con los dos leones, el tesoro de Atreo y de sus hijos, las tumbas de Atreo, de los compañeros de Agamenón asesinados por Egisto, de Casandra, de Agamenón, del auriga Eurimedonte, de los hijos de Casandra, de Electra, de Egisto y de Clitemnestra (Pausanias, II, 16).

Esas dos últimas tumbas estaban fuera del recinto de la ciudad, pues «se los juzgaba indignos de ser enterrados en el interior donde reposaban Agamenón y aquellos que fueron asesinados con él». Pausanias vio todos los mausoleos en la misma acrópolis, salvo los de Egisto y Clitemnestra, que eran los únicos que estaban fuera de los muros de la ciudadela.

De todos esos monumentos funerarios al presente no resta ningún vestigio; pero sin duda se los encontraría si se excavara. Por el contrario, la acrópolis está bien conservada, y, en todo caso, todavía hoy está en mejores condiciones de lo que uno podría pensar; según la expresión de Pausanias, «con todo, todavía existen restos de la ciudadela y, entre otros, la puerta sobre la cual están los leones».

En efecto, todos los muros del encintado de la ciudadela todavía existen, y, en muchos sitios, tienen un espesor de 5 a 7 metros, y, atendiendo a los accidentes del terreno, una altura de 5 a 12 metros. Estos muros fueron construidos con inmensos bloques de piedra de forma irregular dejando entre ellos espacios rellenos de piedras pequeñas. Pero la mayor parte está construida con piedras poligonales talladas con arte y ajustadas unas a otras; la parte exterior está perfectamente unida para dar a la construcción una apariencia lisa. En algunos lugares, y notoriamente en los próximos a la gran puerta, hay una tercera especie de muro de piedras casi cuadrangulares, de 1,34 a 3,33 metros de longitud de 1 a 1,67 metros de alto y de 1 a 2 metros de ancho.

La ciudadela tiene 333 metros de largo y forma un triángulo irregular; está situada sobre lo más alto de una colina escarpada, entre dos corrientes de agua, al pie de dos montañas de una altura de 350 metros. En el interior de la fortaleza el suelo se eleva por todos lados hacia el centro, formando terrazas, sostenidas de igual modo por muros ciclópeos. En ese sitio encontré cisternas y descendí en la más grande, pero salí de allí precipitadamente porque en ese sitio habitaban serpientes venenosas.

La puerta grande, de la que ya hice mención, está situada en el costado noroeste, y se encuentra en ángulo recto con el muro vecino. Se sube hasta ella por un pasadizo de 16,67 metros de largo y 10 de ancho, formado por ese muro y por otro exterior paralelo, que no parece haber tenido otra finalidad que la defensa del pasadizo. La puerta mencionada tiene una altura de 3,34 metros y un ancho de 3,17; está formada por dos piedras puestas de pie, de un metro de largo, de 2 metros de profundidad, cubiertas de una tercera, de 5 metros de largo y de 1,33 metros de profundidad. Sobre esta última piedra, que en su parte central tiene 2,24 metros de altura y que disminuye un poco hacia los dos extremos, está colocada una piedra triangular de 4 metros de largo, por 3,34 de alto y de 0,67 de profundidad, sobre la cual están esculpidos en bajorrelieve dos leones, de pie sobre sus patas traseras, y que mantienen sus patas delanteras sobre un altar redondo, que se encuentra entre ellos, y que termina en una columna con un capitel formado por cuatro círculos, encerrados en dos coronas paralelas.

Según Müller (Dor., II, 6, 5), esta columna es el símbolo habitual de Apolo Agieo, el protector de las puertas.

Encontramos prueba de esto en la tragedia de Sófocles Electra, donde la escena sucede delante de esta gran puerta de la acrópolis de Micenas, y donde, en los versos 1376-1383 (edición Tauchnitz), Electra invoca a Apolo:

Rey Apolo, escucha favorablemente mis plegarias, pues yo, a menudo, con manos suplicantes, te las he dirigido delante de esta gran puerta de la acrópolis de Micenas. Ahora, Apolo Liceo, te las ofrezco, te lo suplico, me prosterno delante de ti, te conjuro, asísteme en esta empresa, y muestra a los hombres aquel castigo que los dioses reservan a los impíos.

Los mencionados bajorrelieves de los leones están realizados con mucha gracia y fineza; y, como son los únicos relieves del arte plástica de la edad heroica de Grecia conservados, son de inmenso interés para la arqueología.

En el dintel y en el umbral de la gran puerta, se ven claramente las marcas de los cerrojos y de los goznes, y en las grandes piedras del pavimento las huellas de las ruedas de los carros.

Hay en el costado noreste una puerta pequeña de 2,34 metros de altura y de 1,66 metros de ancho; está formada igualmente por tres piedras, pero sin esculturas.

Toda la superficie terrestre de la ciudadela está cubierta de fragmentos de tejas y de alfarería; y, tal como tuve ocasión de ver en una fosa, cavada por un campesino en un hoyo en el que no llegué a penetrar, esos restos se encuentran hasta en una profundidad de seis metros. No existe la menor duda de que toda la acrópolis no haya estado habitada en la antigüedad, y, vista su posición imponente y su gran extensión, puede pensarse que albergó los palacios de la familia de Atreo. La tragedia Electra muestra evidentemente que Sófocles tuvo la misma opinión.

Me dirigí inmediatamente al Tesoro de Agamenón, vulgarmente conocido como Tumba de Agamenón, que se encuentra a un kilómetro de la ciudadela, cavada en la pendiente de una colina, de cara a un profundo barranco. Un pasaje de 50 metros de largo y de 9 de ancho, formado por dos muros paralelos de 10 metros de alto y construidos con piedras talladas con arte, de 1,34 a 1,67 metros de largo, y de 0,67 a 1 metro de ancho, lleva a la gran puerta de entrada que tiene 4,30 metros de altura y 2,83 de ancho, en la parte superior; pero su anchura aumenta gradualmente y es de 3 metros en la parte inferior.

Esta puerta está cubierta por un solo bloque de piedra magníficamente tallado, de 9 metros de largo por 1,50 de alto, por encima del cual existe una abertura triangular de 4 metros de altura y de otro tanto en su base. La curiosidad me llevó a escalar esta puerta: encontré en la abertura triangular indicios que no me dejan duda de que allí debe haber habido estatuas o pequeñas columnas. Hubo en otro tiempo, en cada costado de la gran puerta, una columna con base y capitel, adornada con elegantes ornamentos esculpidos que, según Leake (Morea, vol. II, pág. 374), no tenían ningún parecido con otras esculturas de la antigua Grecia, pero que semejaban el estilo de las esculturas de Persépolis.

Se ven en la gran entrada los agujeros de cerraduras y los goznes de las puertas, y sobre la misma línea que esos agujeros, una serie de pequeños orificios redondos de aproximadamente 5 centímetros de diámetro y 2 de profundidad, y al fondo de éstos, dos pequeños agujeros que han contenido, evidentemente, clavos de bronce, ya que en varios todavía se ven sus restos; sin ninguna duda estos clavos sostenían los adornos de bronce fijados en los agujeros redondos.

El tesoro contiene dos habitaciones de las que la primera, de forma cónica, tiene 16 metros de diámetro y 16,67 de altura; ésta, a través de una puerta comunica con una habitación interior de forma cuadrangular que no posee más que 7,66 de largo y de ancho, torpemente cavada en la roca.

Esta última era perfectamente oscura y, como por desgracia no tenía conmigo cerilla alguna, encargué al joven que me había acompañado desde Charvati que fuera a buscar alguna; pero éste me aseguró que no las había en toda la aldea. Al estar seguro de que en las aldeas del Peloponeso las hay, le grité que le daría medio dracma (alrededor de 0,40 francos) por tres cerillas. El joven quedó estupefacto y asombrado por tal liberalidad, en un primer momento no podía creerlo. Tres veces me preguntó si realmente le pagaría cincuenta lepta si buscaba las cerillas, dos veces le di una simple respuesta afirmativa, pero la tercera vez le juré sobre las cenizas de Agamenón y de Clitemnestra. Ni bien hube pronunciado ese juramento el joven partió a toda velocidad hacia Charvati, que se encontraba a más de dos kilómetros del Tesoro de Agamenón, y de inmediato volvió teniendo en una mano un ramo de malezas y una decena de cerillas en la otra. Le pregunté por qué había traído el triple de cerillas que le había encargado, al principio me dio respuestas evasivas pero, presionado por mis preguntas, al final reconoció que había tenido temor de que algunas de estas cerillas fuesen malas y que había traído diez en lugar de tres como garantía contra todas las eventualidades y para lograr la recompensa prometida, pasara lo que pasara. Encendió pronto un gran fuego en la habitación interior cuyo resplandor asustó a los miles de murciélagos que allí habían fijado sus moradas y que provocaron un ruido agudo al intentar escapar. Pero cegados por el brillo de la llama y revoloteando sin cesar de un lado al otro de la habitación, no pudieron encontrar la puerta y nos molestaron mucho al volar sobre nuestras cabezas y al adherirse a nuestras ropas.

Esta escena me recordó vivamente los hermosos versos de Homero (Odisea, XXIV, 6-10) en los que Hermes conduce al infierno las almas de los pretendientes de Penélope y ellas lo siguen murmurando:

Cual murciélagos dentro de un antro asombroso que, si alguno se cae de su piedra, revuelvan y gritan y agloméranse llenos de espanto: tal ellas entonces exhalando quejidos marchaban en grupo tras Hermes sanador, que sus pasos guiaba las lóbregas rutas.

El gran salón o palacio está construido con piedras talladas con arte, de 33 a 70 centímetros de largo y de 30 a 60 centímetros de ancho, puestas una sobre otra sin cementar. En cada una de ellas hay dos pequeños agujeros que contienen restos de clavos broncíneos que allí estuvieron colocados, e incluso todavía pueden verse clavos enteros en las piedras de la parte superior de la construcción. Estos clavos no pueden haber servido más que para adherir una cobertura en todo el interior del edificio, porque, aun cuando quisiéramos admitir que de abajo, hasta una altura de 4 metros, hayan servido para suspender armaduras u otros objetos, es totalmente inadmisible que los que vemos en las piedras de la parte superior de la sala hayan podido ser empleados con el mismo objetivo. Además, la construcción de este edificio, hasta en los más mínimos detalles, demuestra un arte y un cuidado maravillosos. Luego de haber desafiado los avatares del tiempo durante treinta y un siglos, todavía se encuentra en un estado de conservación tan perfecto como si hubiera sido construido recientemente; tampoco cabe la menor duda de que no haya estado adornado de la manera más espléndida. De este modo estoy perfectamente seguro de que todo el interior del gran salón ha estado revestido de placas de bronce o de cobre pulidas, tanto más cuanto vemos, en muchos autores antiguos, que los griegos en la remota antigüedad tenían casas adornadas de esta manera; porque no podríamos explicarnos de otro modo las casas y las habitaciones de bronce que mencionan los antiguos poetas e historiadores.

Por ejemplo, se lee en Homero (Odisea, VII, 84-87):

Como un brillo de sol o de luna veíase en la casa de elevadas techumbres, mansión del magnífico Alcínoo; del umbral hasta el fondo extendíanse dos muros de bronce con un friso de esmalte azulado por todo el recinto.

Y en Pausanias (II, 23):

Los habitantes de Argos todavía tienen otras cosas remarcables; un edificio subterráneo sobre el que se encontraba la habitación de cobre, que Acrisio convirtió en prisión de su hija (Dánae); Perilao la deshizo durante su reino, pero el edificio sigue siendo el mismo.

Se lee también en Horacio (Odas, III, 16):

Una torre broncínea, sólidas puertas y las severas custodias de perros vigilantes, eran para la prisionera Dánae una protección demasiado fuerte contra nocturnos amantes…