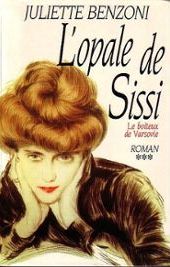

L’OPALE DE SISSI

Le boiteux de Varsovie tome 3

Première série

Juliette Benzoni

Résumé :

Attristé par la découverte de l’identité réelle de son ancienne secrétaire et aussi par sa perte, le prince Morosini reprend un peu goût à la vie lorsqu’il doit se mettre en chasse de la troisième pierre, l’Opale de Sissi. La recherche l’emmène du coté de l’Autriche où il va retrouver son ami Vidal-Pellicorne mais aussi quelques autres connaissances, certaines avec plaisir, d’autres moins.

Ce troisième tome est toujours aussi intéressant, l’action est soutenue, les personnages évoluent, et l’ennemi se dévoile un peu plus…

Première partie LE MASQUE DE DENTELLES Automne 1923 CHAPITRE 1 TROIS JOURS À VIENNE

Abrité sous le vaste parapluie d’un chasseur de l’hôtel Sacher, Aldo Morosini, prince vénitien et antiquaire, traversa Augustinerstrasse en courant mais en évitant de plonger ses escarpins vernis dans les flaques d’eau, pour gagner l’entrée des artistes de l’Opéra. Il utilisait ainsi un ancien privilège des clients du célèbre hôtel en cas de mauvais temps. Et Dieu sait s’il était mauvais, le temps ! Depuis qu’il était arrivé à Vienne, le prince-antiquaire subissait une pluie incessante, obstinée, régulière, dépourvue de violence mais dont le débit têtu détrempait la capitale autrichienne. En dépit de la lettre un peu mystérieuse qui l’y attirait, Aldo n’était pas loin dé regretter sa chère Venise où, cependant, et pour la première fois de sa vie, il connaissait l’ennui depuis plusieurs mois.

Non qu’il eût cessé de se passionner pour les objets rares et précieux – en particulier pour les pierres parfaites et les joyaux historiques ! – mais, depuis son retour d’Angleterre, il avait un mal fou à retrouver l’ardente curiosité qui était la sienne avant que Simon Aronov n’apparût dans son existence, un soir de l’année précédente dans les profondeurs souterraines du ghetto de Varsovie. Difficile de rencontrer personnage plus énigmatique, plus attachant aussi que le Boiteux ! Et plus difficile encore de rêver sur une soupière en porcelaine, même exécutée à Sèvres pour la Grande Catherine, ou sur une paire de chenets vénitiens sortis du palais Rezzonico et ayant eu le privilège de réchauffer les pantoufles de Richard Wagner, après les péripéties, les émotions, les périls vécus en compagnie de son ami Adalbert Vidal-Pellicorne durant la quête de ce Graal d’un nouveau genre : les gemmes volées dans la nuit des temps au pectoral du Grand Prêtre de Jérusalem.

Passé à l’état de légende dans la mémoire des Juifs et de quelques historiens, lui Morosini l’avait tenu entre ses mains, cet ornement sacré surgi du fond des âges avec son terrifiant cortège de folie, de misère et de crimes. Un moment inoubliable ! La grande plaque d’or carrée qu’Aronov cachait dans sa chapelle aveugle portait les traces émouvantes de sa traversée des siècles depuis le sac du Temple par les légions de Titus. Plus saisissantes encore, les blessures laissées par les mains rapaces des voleurs dans les quatre rangées de trois pierres. Sur les douze cabochons représentant les douze tribus d’Israël n’en demeuraient que huit : les moins précieuses comme par hasard ! S’étaient envolés le saphir de Zébulon, le diamant de Benjamin, l’opale de Dan et le rubis de Juda. Or la tradition voulait qu’Israël ne retrouve patrie et souveraineté que lorsque le pectoral, au grand complet, ferait retour au pays...

Guidés par les indications du Boiteux et servis aussi par la chance, les deux amis réussirent en neuf mois à récupérer deux des pierres fugitives : le saphir, trésor durant trois siècles des ducs de Mont-laure, aïeux maternels du prince Morosini, et le diamant connu sous le nom de la Rose d’York, héritage de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, et revendiqué par la Couronne anglaise.

Non sans peine d’ailleurs ! Comme il arrive à tout objet sacré profané par la cupidité, les deux joyaux s’étaient révélés aussi maléfiques l’un que l’autre. La princesse Isabelle, mère d’Aldo, avait payé de sa vie le saphir, l’Étoile bleue. Même sort pour son dernier propriétaire, sir Eric Ferrals, richissime marchand de canons, assassiné – officiellement tout au moins ! – par l’ancien amant de sa femme. Quant au diamant, le nombre des cadavres semés sur son passage ne se comptait plus. Mais quelles aventures passionnantes vécues par les deux hommes lancés sur leurs traces ! Et c’était cela que Morosini regrettait si cruellement depuis le début de cette année 1923 dont le dernier quart était entamé.

Après les fêtes de fin d’année passées chez lui à Venise « en famille », Aldo s’était retrouvé presque seul aux abords de la Chandeleur. Sa famille, c’est-à-dire sa grand-tante, la chère marquise de Sommières, et Marie-Angéline du Plan-Crépin, cousine et lectrice de la première, ainsi qu’Adalbert Vidal-Pellicorne, archéologue de son état, élevé au rang d’ami fraternel, s’était dissoute. Une espèce de sauve-qui-peut qui l’avait laissé en compagnie de son ancien précepteur Guy Buteau, devenu son fondé de pouvoir, et de ses fidèles serviteurs, Zaccaria et Cecina Pierlunghi qui l’avaient vu naître. Et cela juste au moment où renaissait l’espoir de plonger de nouveau dans les grandes aventures !

Cet espoir était apparu, le 31 janvier, sous la forme d’une lettre en provenance de la banque suisse qui servait de liaison entre le Boiteux et ses envoyés. Hélas, si elle contenait bien une importante lettre de change et un billet écrit par Simon, le texte s’en révéla des plus décevants : non seulement Aronov ne donnait pas d’autre rendez-vous à Morosini mais, après l’avoir brièvement félicité de son « dernier envoi », il lui conseillait de « prendre quelque repos et de ne rien tenter jusqu’à nouvel ordre afin de laisser le jeu se calmer un peu ».

Dès le lendemain, le palais Morosini se vidait de ses hôtes. Le premier à partir fut Adalbert, assez satisfait au fond de l’entracte annoncé et qui décidait aussitôt de s’embarquer pour l’Egypte : il y avait des mois que la fantastique découverte du tombeau du jeune pharaon Toutankhamon et de ses trésors l’empêchait de dormir. Il voulait aller voir ça de ses propres yeux :

– Cela me permettra, expliqua-t-il, de passer quelques jours auprès de mon cher professeur Loret, le conservateur du musée du Caire, que je n’ai pas vu depuis deux ans et qui doit se morfondre de jalousie devant les découvertes de ces sacrés Anglais. Je tâcherai de te donner des nouvelles !

Et il s’était embarqué sur le premier bateau pour

Alexandrie, suivi de près par Mme de Sommières et Marie-Angéline. Au grand désespoir de celle-ci ! Durant tout le mois de janvier, Plan-Crépin s’était efforcée de remplacer l’incomparable Mina en tant que secrétaire d’Aldo et, s’en tirant plutôt bien, elle avait pris goût aux antiquités et ne demandait qu’à rester. Malheureusement, si la vieille dame aimait beaucoup Aldo, elle se trouvait aussi fort éprouvée par l’hiver vénitien, très humide et froid, cette année. Elle souffrait en particulier de rhumatismes qu’elle s’efforçait de cacher pour ne pas troubler le travail de la maison mais, quand le notaire Massaria prévint Morosini que le jeune homme qu’il lui avait proposé comme secrétaire venait de rentrer et se tenait à sa disposition, la marquise ordonna aussitôt que l’on prépare ses bagages, afin de gagner un climat plus sec. Marie-Angéline protesta :

– Si c’est à Paris que nous espérons trouver le temps idéal, nous commettons une grosse erreur, déclara-t-elle en employant ce pluriel de majesté dont elle usait toujours envers Mme de Sommières.

– Ne me prenez pas pour une folle, Plan-Crépin ! Je n’ai pas la moindre intention d’aller geler à Paris.

– Choisirons-nous la Côte d’Azur ?

– Trop de monde ! Trop cosmopolite ! Pourquoi pas l’Egypte ?

– L’Egypte, grogna Aldo, vaguement frustré. Vous aussi ?

– Ne le prends pas à mal, mais le cher Adalbert nous en a tellement rebattu les oreilles pendant un mois qu’il a fini par me tenter. Et puis le souffle du désert sera excellent pour mes articulations ! Plan-Crépin, allez chez Cook nous retenir des cabines et aussi des chambres au Mena House de Ghizeh pour commencer. Nous verrons ensuite !

– Et nous partons quand ?

– Demain, tout de suite... par le premier bateau ! Et ne faites pas cette tête ! Vous qui avez déjà tellement de cordes à votre arc, vous allez pouvoir vous exercer au maniement de la pelle et de la pioche ! Cela vous changera de vos exploits de monte-en-l’air !

Deux jours plus tard, elles avaient disparu, laissant derrière elles une montagne de regrets et un grand vide tout à fait palpable quand Morosini et Guy Buteau se retrouvèrent tête à tête dans le salon des laques où l’on prenait les repas le plus souvent... L’ancien précepteur était sensible, lui aussi, à la soudaine désertification du palais. A la fin de ce premier repas pris en silence, il traduisit son impression :

– Vous devriez vous marier, Aldo ! Cette grande demeure n’est pas faite pour abriter seulement un célibataire et un vieux garçon...

– Mariez-vous vous-même, mon cher, si le cœur vous en dit ! Moi ça ne me tente pas.

Puis, après avoir allumé une cigarette d’une main nonchalante, il ajouta :

– Vous ne croyez pas que nous sommes ridicules ? Après tout, nos invités n’étaient là que depuis un grand mois, et auparavant, je crois me souvenir que nous vivions parfaitement bien ?

Sous leur fine moustache grise, les lèvres de M. Buteau s’étirèrent en un demi-sourire :

– Nous n’avons jamais été seuls, Aldo ! Naguère, nous avions Mina. Je crois bien que c’est elle que je regrette le plus...

Morosini changea de visage et écrasa dans un cendrier la cigarette qu’il venait d’allumer :

– S’il vous plaît, Guy, évitons d’en parler ! Mina, vous le savez, n’existait pas. Ce n’était qu’un leurre, une apparence recouvrant la fantaisie passagère d’une fille riche qui cherchait à se distraire...

– Vous n’êtes pas juste et vous le savez. Mina... ou plutôt Lisa, pour lui donner son véritable nom, n’a jamais cherché ici une distraction. Elle aimait Venise, elle aimait ce palais : elle a voulu y vivre...

– ... et, déguisée en bas-bleu, braquer sur l’étrange bestiole que je suis un microscope dépourvu de bienveillance. Son verdict ne m’a pas été favorable.

– Et le vôtre, maintenant que vous la connaissez sous son aspect réel ?

– N’a aucune espèce d’importance ! Qui voulez-vous que cela intéresse ?

– Moi, par exemple, fit Buteau avec un sourire. Je suis persuadé qu’elle est la femme qu’il vous faudrait.

– Cela vous regarde et comme vous êtes seul de cet avis, le mieux est d’en rester là. Allons plutôt nous coucher ! Demain, nous aurons à mettre à la tâche le jeune Pisani et, comme il y a en outre plusieurs rendez-vous, la journée sera longue... D’ailleurs, s’il fait l’affaire, nous aurons vite oublié Mina.

En fait, dès le premier coup d’œil, Morosini avait été certain que la recrue lui conviendrait. Ce jeune Vénitien blond, courtois, bien élevé, bien habillé et plutôt sobre de paroles ne détonnerait aucunement au milieu des marbres et des ors d’un palais transformé en magasin d’antiquités de classe internationale. Il s’y intégra même avec un naturel parfait car il éprouvait une véritable passion pour les beaux objets anciens. Surtout ceux en provenance d’Extrême-Orient, faisant preuve d’une érudition qui stupéfia son nouveau patron quand il « pêcha » sur une console une gourde à couverte céladon du xviii siècle : sans même prendre la peine de la retourner pour chercher le nien-hao – le titre de règne –, Angelo Pisani s’écria :

– Admirable ! Cette gourde à triple goulot d’époque Kien-Long, ornée en relief des diagrammes talismaniques des « vraies formes des cinq montagnes sacrées », est une pure merveille ! Elle n’a pas de prix !

– Je compte pourtant lui en donner un, fit Morosini, mais je vous fais mon compliment ! Me Massaria ne m’avait pas dit que vous étiez un sinologue de cette force.

– Par ma mère, j’ai un peu de sang de Marco Polo, expliqua modestement le nouveau secrétaire. Mon attirance découle sans doute de cela, mais je sais aussi quelques petites choses sur les antiquités d’autres pays.

– Et les pierreries, les joyaux anciens, vous vous y connaissez aussi ?

– Pas du tout ! admit le jeune homme avec un sourire désarmant. Sauf, bien sûr, pour les jades et bijoux chinois, mais si M. Buteau veut bien m’initier, j’apprendrai sûrement assez vite.

Il fit preuve, en effet, de nettes dispositions et comme, côté secrétariat, il n’y avait pas grand-chose à lui enseigner, Morosini se déclara satisfait, regrettant toutefois qu’en dehors du métier, il fût à peu près impossible de tirer trois paroles d’Angelo. Il était, dans le palais, une sorte d’ombre silencieuse et efficace mais pas autrement distrayante, et Aldo n’en regretta Mina que plus amèrement : elle avait la repartie vive, souvent pittoresque, et avec elle au moins, on s’amusait...

Pour tenter de se désennuyer, il s’offrit une aventure avec une cantatrice hongroise venue chanter Lucia di Lammermoor à la Fenice. Elle était blonde, ravissante, fragile, ressemblait un peu à Anielka et possédait une voix de cristal digne d’un ange, mais c’était bien tout ce qu’elle avait d’angélique. Aldo découvrit vite que la belle Ida était aussi experte en amour qu’en comptabilité, qu’elle savait parfaitement distinguer un diamant d’un zircon et qu’en tout état de cause elle ne voyait aucun inconvénient à joindre un titre de princesse à celui de prima donna.

Peu désireux de transformer ce rossignol migrateur en poularde domestique, Morosini se hâta de lui ôter ses illusions, et la romance prit fin, un soir de juin, sur le quai de la gare de Santa Lucia par le don d’un bracelet de saphirs, d’un bouquet de roses et d’un grand mouchoir destiné au rite des adieux, que l’amant inconstant put voir s’agiter longuement par la fenêtre baissée du sleeping, à mesure que le train s’éloignait.

Rentré chez lui avec un vif sentiment de soulagement, Morosini trouva un peu moins amère la solitude à deux dans laquelle Guy Buteau et lui se mouvaient, avec la curieuse impression d’être coupés du reste du monde.

Cela tenait surtout à la rareté des nouvelles envoyées par les gens qu’ils aimaient bien. Les sables de l’Egypte semblaient avoir englouti Vidal-Pellicorne, la marquise et Mlle du Plan-Crépin. Le premier pouvait arguer l’excuse d’un métier très absorbant, mais les deux autres auraient pu envoyer autre chose qu’une seule carte postale en six mois !

Pas de nouvelles non plus d’Adriana Orseolo, la cousine d’Aldo. La belle comtesse, partie pour Rome l’automne dernier afin de faire inscrire son valet – et amant ! – Spiridion Mélas chez un maître du bel canto, semblait s’être effacée elle aussi de la surface de la terre. Même l’annonce du cambriolage de sa maison ne lui tira qu’une lettre adressée au commissaire Salviati pour lui exprimer son entière confiance dans la police de Venise, s’affirmant trop occupée pour quitter Rome. De toute façon, le prince Morosini était sur place pour veiller à ses intérêts.

Un peu suffoqué d’un pareil sans-gêne – il n’avait même pas reçu une carte de Nouvel An ! –, celui-ci empoigna son téléphone et appela le palais

Torlonia où Adriana était censée habiter. Il apprit qu’après un séjour d’une semaine sa cousine était partie sans laisser d’adresse. Et, sous le ton courtois de son correspondant, Morosini crut comprendre que les Torlonia en étaient plutôt soulagés. Même échec auprès du maestro Scarpini : le Grec possédait une belle voix, certes, mais un caractère trop difficile pour qu’il soit possible d’envisager un séjour de plusieurs mois en sa compagnie. On ignorait où il avait porté ses pas...

Le premier mouvement d’Aldo fut d’envoyer chercher un billet pour la capitale italienne mais il se ravisa : fouiller Rome était une entreprise aléatoire, et le couple l’avait peut-être quittée pour Naples ou toute autre destination. En outre, Guy, consulté, suggéra, puisque la comtesse avait choisi de se fondre dans la nature, de la laisser poursuivre son aventure.

– Mais je suis son seul parent et j’ai de l’affection pour elle, plaida Aldo. Je lui dois de la protéger.

– Contre elle-même ? Vous ne réussirez qu’à vous brouiller. Je la crois aux prises avec le démon de midi. Elle en a l’âge et, malheureusement, on n’y peut rien. Il faut la laisser aller jusqu’au bout de sa folie mais se tenir prêt à ramasser les morceaux quand le temps en sera venu.

– Il va achever de la ruiner. Elle n’est déjà pas si riche !

– Elle l’aura voulu.

C’était la sagesse même et, de ce jour, Aldo évita de prononcer le nom d’Adriana. Il était déjà suffisamment hanté par elle depuis la découverte de certaine correspondance dans le tiroir secret de son cabinet florentin, après le cambriolage. Une lettre surtout, signée R., et qu’il avait gardée afin d’y réfléchir longuement, sans y trouver une autre clef que l’amour mais sans se résoudre à en partager le mystère, même avec Guy. Peut-être pour ne pas être obligé de trop regarder les choses en face : au fond de lui-même, il avait très peur de découvrir que cette femme – son premier amour d’adolescent ! – était mêlée de près ou de loin à la mort de sa mère...

En fait, Aldo n’avait pas beaucoup de chance avec les femmes chères à son cœur. Sa mère avait été assassinée, sa cousine était en train de tourner à la gourgandine. Quant à la ravissante Anielka dont il s’était épris dans les jardins de Wilanow, elle s’était retrouvée devant le tribunal d’Old Bailey, accusée du meurtre de sir Eric Ferrals, son mari, épousé sur l’ordre de son père, le comte Solmanski. Elle aussi, après le procès, s’était volatilisée en direction des États-Unis, avec ledit père, sans lui avoir envoyé le moindre signe de tendresse ou de remerciement pour la peine qu’il s’était donnée à son service. Alors qu’elle jurait n’aimer que lui...

Et sans parler, bien sûr, de l’éblouissante Dianora, son grand amour d’autrefois, son ancienne maîtresse devenue l’épouse du banquier Kledermann. Celle-là ne lui avait pas caché qu’entre une fortune et une passion il n’était pas question d’hésiter. Le drôle, dans l’affaire, c’est que Dianora, en épousant Kledermann était devenue, sans aucun plaisir, la belle-mère de Mina, alias Lisa Kledermann, la secrétaire modèle mais à transformations, que toute la maisonnée regrettait d’un cœur si unanime ! Elle aussi s’était dissoute dans un matin gris et brumeux sans songer un instant qu’un mot d’amitié aurait peut-être fait plaisir à son ancien patron.

L’été passa. Lourd, brumeux, orageux. Pour fuir les hordes de touristes et de « voyages de noces », Aldo se réfugiait de temps en temps sur l’une des îles de la lagune en compagnie de son ami Franco Guardini, le pharmacien de Santa Margarita dont il appréciait le naturel silencieux. Ils passaient là des heures paisibles parmi les herbes folles, sur un banc de sable ou au pied d’une chapelle en ruine, pêchant, se baignant, retrouvant surtout les joies simples de l’enfance. Aldo s’efforçait d’oublier que le courrier n’apportait jamais que des lettres d’affaires ou des factures. Seule exception dans cet océan d’oubli, une courte épître de Mme de Sommières annonçant un séjour à Vichy afin d’y soigner un foie qui ne se sentait pas au mieux de son expérience africaine : « Viens nous rejoindre si tu ne sais pas quoi faire ! » concluait la marquise avec une désinvolture qui acheva d’indisposer son petit-neveu. Ils étaient incroyables, ces gens qui ne pensaient à lui que lorsqu’ils commençaient à s’ennuyer ! Il décida de bouder.

Pourtant, il éprouvait une inquiétude grandissante au sujet de Vidal-Pellicorne. Si les dangers courus par un archéologue sont réduits, il n’en allait pas de même quand, à cette paisible profession, on joignait celle d’agent secret, et Adalbert était très capable de s’être fourré dans un piège quelconque. Aussi, pour en avoir le cœur net, décida-t-il d’envoyer un télégramme à l’intention du professeur Loret, conservateur du musée du Caire, pour lui demander ce que devenait son ami. Et ce fut en revenant du bureau de poste qu’il trouva la lettre sur son bureau...

Celle-là, pourtant, ne venait pas d’Egypte mais de Zurich, et le cœur de Morosini manqua un battement. Simon Aronov ! Ce ne pouvait être que lui ! En effet, l’enveloppe ouverte libéra une feuille de papier pliée en quatre sur laquelle on avait écrit à la machine : « Mercredi 17 octobre à l’Opéra de Vienne pour le Chevalier à la rose. Demandez la loge du baron Louis de Rothschild. »

Aldo se sentit revivre. Les vents grisants de l’aventure tourbillonnèrent autour de lui et il se hâta de prendre toutes dispositions pour se libérer. Grâce à Dieu, à Guy et Angelo Pisani, sa maison d’antiquités pouvait se passer de lui !

Son changement d’humeur secoua la torpeur où s’enlisait le palazzo Morosini. La seule à froncer le sourcil fut Cecina, sa cuisinière et sa plus vieille amie. Quand il lui annonça son départ, elle cessa de chanter et bougonna :

– Tu es content parce que tu nous quittes ? C’est aimable, ça !

– Ne dis pas de sottises ! Je suis content parce qu’une affaire passionnante m’attend et qu’elle me changera du train-train quotidien.

– Train-train ? Si tu m’écoutais un peu plus, tu n’en souffrirais pas. Ne t’ai-je pas conseillé plusieurs fois un petit voyage ? Ton air accablé m’agaçait tellement !

– Tu devrais être contente alors ? Je vais voyager !

– Oui mais pas n’importe où ! Moi, je t’aurais bien vu aller... à Vienne, par exemple ?

Morosini considéra sa Cecina avec un sincère ahurissement.

– Pourquoi Vienne ? Je te signale qu’on y étouffe l’été.

Cecina se mit à jouer avec les rubans qui ornaient sa coiffe et voltigeaient souvent au-dessus de son imposante personne au rythme de ses enthousiasmes ou de ses colères.

– En été, on étouffe partout, et moi j’ai dit ça comme j’aurais dit Paris, Rome ou Vichy ou...

– Ne te creuse pas la tête, c’est justement à Vienne que je vais. Ça te va ?

Sans autre commentaire, Cecina reflua vers ses cuisines en s’efforçant de cacher un sourire qui laissa Morosini perplexe mais, sachant bien qu’elle n’en dirait pas plus, il balaya la question et s’en alla veiller à ses bagages.

Ignorant s’il pourrait séjourner à Vienne après le rendez-vous, il s’en alla trois jours avant la date fixée afin de se donner le loisir de flâner dans une ville dont il avait toujours apprécié l’élégance et l’atmosphère de grâce légère, entretenue par l’écho d’une valse traînant dans quelque coin.

Le temps était maussade, pourtant Morosini se sentait allègre quand son train atteignit la vallée du

Danube et approcha de Vienne. Inexplicable selon la raison, cette humeur heureuse ! Les souvenirs de fête d’avant la guerre n’y étaient pour rien et pas davantage ceux des deux voyages – d’affaires uniquement ! – effectués dans la capitale autrichienne depuis la fin des hostilités qui avait entraîné sa libération d’une vieille forteresse tyrolienne. Après tout, peut-être était-ce seulement parce que, refusant de s’interroger, il évitait de s’avouer que Vienne représentait autre chose qu’un point de départ sur la piste d’un joyau disparu. Ne lui arrivait-il pas d’entendre parfois, au fond de sa mémoire, une voix joyeuse qui lui lançait : « Je vais passer Noël à Vienne, chez ma grand-mère » ?

Étant donné le nombre des grand-mères vivant dans la capitale autrichienne, cette brève information eût été un peu mince, mais Morosini possédait une mémoire infaillible. Un nom entendu s’y trouvait enregistré et, dans le hall du Ritz à Londres, Moritz Kledermann, le père de Lisa, avait prononcé celui de la comtesse von Adlerstein. Découvrir son adresse serait sans doute assez simple et Aldo était décidé à lui rendre une petite visite. Ne fût-ce que pour apprendre d’elle des nouvelles d’une précieuse collaboratrice perdue de vue un peu trop brusquement. Bien sûr, il n’aurait pas fait le voyage pour cela mais, puisque l’occasion lui en était offerte, ce serait bien stupide de n’en pas profiter, le cas Mina-Lisa était presque aussi intéressant que les péripéties engendrées par le pectoral.

Lorsque Morosini débarqua du train à la Kaiserin Elisabeth Westbahnhof, la pluie se déversait d’un ciel bouché, ce qui n’empêchait pas le voyageur de siffloter un allégro de Mozart quand il s’engouffra dans le taxi chargé de le conduire à l’hôtel Sacher. Une maison qu’il aimait beaucoup...

Véritable monument à la gloire de l’art de vivre viennois, aimable souvenir aussi de l’Empire austro-hongrois, le Sacher portait le nom de son fondateur, ancien cuisinier du prince de Metternich, et dressait juste derrière l’Opéra sa silhouette cossue, construite dans le plus pur style Biedermeier et où, depuis 1878, s’engouffrait tout ce que l’empire comptait d’illustre dans le domaine des arts, de la politique, de l’armée et de la gourmandise, joint à nombre de notoriétés étrangères. S’y attachait toujours le souvenir des soupers fins de l’archiduc Rodolphe, le tragique héros de Mayerling, de ses amis et de ses belles compagnes. Pourtant, cette ombre altière et romantique n’apportait aucune note triste à un établissement dont l’autre élément glorieux était un magnifique gâteau au chocolat fourré à la confiture d’abricot et servi avec de la crème fouettée dont la renommée avait déjà fait plusieurs fois le tour du monde. Frau Anna Sacher, dernière femme de la lignée, menait cette belle maison d’une main de fer dans un gant de velours, fumait des cigares de La Havane, élevait des carlins peu souriants et, en dépit de l’âge et d’un tour de taille enveloppé, savait encore comme personne faire la révérence devant une altesse royale ou impériale.

Ce fut elle que Morosini vit apparaître au seuil des salons quand il fit son entrée dans le hall décoré de plantes vertes et de deux statues plus grandes que nature d’allégories féminines aux seins robustes. N’étant qu’un modeste prince, Morosini n’eut droit qu’à l’honneur de baiser une main dodue comme il l’eût fait avec n’importe quelle maîtresse de maison l’accueillant chez elle. Cette présence féminine était l’un des charmes de l’hôtel : Anna Sacher savait y recevoir chacun selon son rang et, quand il s’agissait d’habitués, ils étaient traités en amis. Ce fut le cas de Morosini. Sous les crans serrés de la chevelure argentée, le visage toujours frais mais un peu lourd s’éclaira d’un joyeux sourire :

– Vous voir arriver est aussi agréable que si vous apportiez avec vous le beau soleil de l’Italie, Excellence. Je suis heureuse de pouvoir, une fois encore, vous souhaiter la bienvenue au seuil de cette maison.

– J’espère bien que vous me la souhaiterez encore à de nombreuses reprises, chère Frau Sacher.

– Qui peut savoir sinon Dieu ! Et je ne rajeunis pas. Nous restez-vous quelque temps ?

– Aucune idée. Cela va dépendre de l’affaire que je viens traiter. Mais ce n’est pas la seule raison : l’autre est la soirée de mercredi à l’Opéra...

– Ah ! Le Chevalier à la rose ! Admirable, admirable ! Ce sera une grande soirée ! Boirons-nous ensemble la tasse de café rituelle, tandis que l’on monte vos bagages dans votre chambre ?

– Vous avez des traditions charmantes pour vos amis, Frau Sacher. Ce serait pécher que les refuser.

Ils gagnèrent ensemble le Rote Café, un élégant salon tendu de damas rouge et éclairé de lustres à cristaux où l’on s’empressa de leur servir le fameux café viennois, couronné de crème fouettée et suivi d’un verre d’eau glacée, dont l’Autriche raffolait. Morosini aussi. C’était, selon lui, en Europe, le seul café capable de rivaliser avec celui des Italiens, les autres n’étant qu’infâmes lavasses.

En le dégustant, on bavarda de tout et de rien, on vanta Venise mais aussi Vienne où la vie mondaine, en dépit des difficultés financières, reprenait chaque jour davantage. C’était en fait indispensable si l’on voulait continuer à attirer les touristes du monde entier. Vienne sans la musique et la valse ne serait plus Vienne. Au contraire de l’Allemagne, récemment amputée de la Ruhr par la France et qui plongeait chaque jour davantage dans l’anarchie et l’extrémisme, le bastion originel de l’empire des Habsbourg s’efforçait de retrouver son âme, et même de la sauver puisque son chancelier était un prêtre, Mgr Seipel. Cet ancien professeur de théologie, devenu député puis président du parti chrétien-social, était en train de remettre les finances à flots en créant une nouvelle monnaie, le schilling, et en procédant à de sévères économies. En même temps, il s’efforçait d’établir une morale rigoureuse. Ce qui, bien sûr, ne plaisait pas à tout le monde, mais l’Autriche ne s’en tirait pas si mal. Pour sa part, Frau Sacher considérait que le chancelier était un homme de bien.

– Par moments, on se croirait presque revenus au beau temps de notre cher empereur. La vieille aristocratie ose être elle-même...

– A propos de la vieille aristocratie, vous pourriez peut-être m’être secourable, Frau Sacher. Je compte profiter de mon séjour ici pour essayer de retrouver une amie de ma mère, perdue de vue depuis la guerre. Or, vous connaissez non seulement la ville entière mais le Gotha au complet...

– Si c’est en mon pouvoir, vous n’avez qu’à demander...

– Merci beaucoup. Voilà : sauriez-vous me dire si la comtesse von Adlerstein est toujours de ce monde ?

Les sourcils artistement redessinés de la vieille dame remontèrent d’un bon centimètre tandis qu’elle tortillait le motif de perles formant le centre du ruban de velours noir qui lui serrait le cou dans le but illusoire de le retendre.

– Pourquoi ne serait-elle plus vivante ? Nous devons être à peu près contemporaines. Cela dit, dans la haute noblesse formant l’entourage habituel des souverains, j’ai connu plus d’hommes que de femmes...

– Néanmoins, vous connaissez cette dame, pour savoir son âge ?

– En fait, je la connais surtout pour deux raisons : le bruit que l’on a fait, il y a environ vingt-cinq ans, lorsqu’elle a marié sa fille à un banquier suisse sans le moindre quartier de noblesse mais fort riche. Sa position à la Cour se serait même vue compromise si notre pauvre impératrice Elisabeth n’était intervenue. Peu de temps avant sa mort. Elle connaissait assez bien cette famille Kledermann.

– Et l’autre raison ?

– Beaucoup plus commerciale, fit Anna Sacher en riant. Elle a un faible pour notre Sachertorte et ne manque pas d’en faire acheter lorsqu’elle est à Vienne. Ce qui n’est pas le cas en ce moment puisque depuis le début de l’été aucune commande n’est venue du palais de Himmelpfortgasse...

Morsini faillit applaudir tant il était content : la chère dame venait, le plus innocemment du monde, de lui offrir un précieux renseignement : l’adresse qu’il eût été délicat de demander s’agissant de celle d’une amie de sa mère. Il se contenta d’un soupir accompagné d’un sourire mélancolique :

– Eh bien, je n’ai pas de chance ! Il faudra que je me contente de déposer ma carte avec un mot. La comtesse me fera peut-être tenir de ses nouvelles...

– Oh, je suis certaine qu’elle n’y manquera pas ! Elle sera aussi ravie de vous retrouver que je le suis moi-même...

Cela Morosini en doutait, puisque la grand-mère de Mina-Lasa ignorait tout de son existence.

Le lendemain, dans l’après-midi, il flânait en dépit de la pluie dans Himmelpfortgasse, distante d’environ deux cents mètres de son hôtel. C’était une ruelle comme on en trouve beaucoup dans la ville intérieure, celle qu’enfermaient jadis les remparts que l’empereur François-Joseph avait remplacés par le Ring, le magnifique boulevard circulaire planté d’arbres et de jardins. Et, comme ses semblables, elle était bordée de maisons anciennes et de deux ou trois palais dont l’un surtout attirait l’œil : trois étages de hautes fenêtres au-dessus d’un entresol, un imposant portail cintré de chaque côté duquel des atlantes chevelus soutenaient un admirable balcon de pierre ajouré. Deux portes de côté, plus petites, donnaient accès aux œuvres vives du palais. Un peu étroite – sept fenêtres seulement s’alignaient à chaque étage – cette demeure s’apparentait assez à celles de la haute bourgeoisie du xviii siècle, mais les armes qui timbraient l’auvent sculpté de l’ouverture centrale annonçaient l’aristocratie et, comme une aigle noire perchée sur un rocher s’y étalait sur champ d’or, Morosini n’eut plus le moindre doute : c’était bien la maison qu’il cherchait puisque Adlerstein signifiait la pierre de l’aigle.

Un long moment, le promeneur resta en contemplation sans qu’aucun des rares passants y attachât d’importance : dans cette superbe ville, les visiteurs s’arrêtaient à chaque pas pour admirer tel ou tel édifice. Aucun signe de vie derrière les doubles fenêtres jusqu’à ce qu’un homme sortît par l’une des petites portes, un panier au bras : sans doute un serviteur allant faire quelques achats et, du coup, Morosini se décida : en trois enjambées rapides, il eut rejoint son objectif :

– Veuillez m’excuser, dit-il en allemand, mais j’aimerais savoir si ce palais est bien celui de la comtesse von Adlerstein.

Avant de répondre l’homme s’accorda le temps de jauger cet étranger élégant dont l’allure n’était pas celle de tout le monde. L’examen dut être satisfaisant car il laissa tomber :

– C’est bien ici.

– Je vous remercie, fit Morosini avec un sourire à désarmer une douairière. Au cas où vous feriez partie de son personnel, sauriez-vous me dire si j’ai une chance d’être reçu par la comtesse ? Je suis le prince Morosini et je viens de Venise, se hâta-t-il d’ajouter en décelant une lueur de méfiance dans l’œil du personnage.

Très fugitive d’ailleurs ! La glace dont s’enveloppait le visage encore élargi par d’épais favoris à la François-Joseph fondit comme sous un rayon de soleil.

– Que Votre Excellence me pardonne ! Je ne pouvais pas deviner. Malheureusement, Mme la comtesse est absente. Votre Excellence désire-t-elle laisser un message ?

Aldo tâta les poches de son imperméable :

– Ce serait avec plaisir mais je n’ai pas ce qu’il faut pour écrire. Cependant, je peux faire porter un mot par le chasseur de l’hôtel Sacher et, si votre maîtresse revient, j’espère avoir le plaisir de la rencontrer ?

– Sans doute, si le séjour de Votre Excellence se prolonge. Mme la comtesse a été victime, récemment d’un accident... sans gravité heureusement mais qui la contraint au repos. Elle a préféré demeurer dans sa résidence d’été du Salzkammergut. Si Votre Excellence lui écrit, je ferai parvenir la lettre aussitôt.

– Ne serait-il pas plus simple, en ce cas, de me donner son adresse ?

– Non, fit l’homme dont la voix onctueuse sécha d’un seul coup. Mme la comtesse tient à ce que son courrier passe par Vienne. Comme elle voyage souvent, cela évite des pertes. Je suis, de tout mon cœur, le serviteur de Votre Excellence.

Et le « serviteur » s’éloigna en direction de Käertnerstrasse, laissant Morosini un peu désorienté. Non par la formule, la politesse autrichienne se révélant souvent aussi sentimentale que courtoise. Ce qu’il trouvait bizarre, c’était le refus, atténué mais évident, de lui confier l’adresse demandée. Quant à écrire une lettre, il ne pouvait plus en être question dans de telles conditions. A partir de ce soir, sans doute, il aurait autre chose à faire que courir après une vieille dame peut-être lunatique. Il regrettait déjà d’être venu jusqu’à ce palais. Lisa, si elle l’apprenait, pouvait se tromper du tout au tout sur son intention amicale. Mieux valait laisser tomber...

Fort de cette conclusion et ayant un après-midi à user, Morosini décida d’en profiter pour rafraîchir ses connaissances sur le Trésor des Habsbourg. Simon Aronov n’avait-il pas laissé entendre, lors de leur première rencontre, que l’opale s’y trouverait peut-être ? Aussi se rendit-il à la Hofburg, l’ancien palais impérial, dont une partie était occupée par les bureaux du gouvernement et une autre par le Trésor. Mais s’il vit une opale, superbe, d’origine hongroise, voisinant avec une hyacinthe de même provenance et une améthyste espagnole, ce ne pouvait pas être celle qu’il cherchait : elle était beaucoup trop grosse !

Il se consola en admirant la magnifique émeraude sommant la couronne impériale et les vestiges du trésor de la Toison d’or. En revanche, il s’étonna de ne voir aucun des joyaux ayant appartenu aux derniers souverains. Il savait que l’impératrice Elisabeth, l’ensorcelante Sissi, possédait, entre autres, une fabuleuse parure d’opales et de diamants offerte, en vue de son mariage, par l’archiduchesse Sophie, sa tante et future belle-mère, qui l’avait portée elle-même au jour de ses noces. N’en trouvant pas trace, il tenta de s’informer, demanda à être reçu par le conservateur et là se heurta à un fonctionnaire revêche qui se contenta de déclarer :

– Nous ne possédons plus aucun des joyaux privés. Ils nous ont été enlevés à la fin de la guerre, ce qui est fort regrettable. D’autant que le « Florentin » le grand diamant jonquille provenant des ducs de Bourgogne, s’est vu compris dans ce véritable vol du peuple autrichien. Ainsi d’ailleurs que les bijoux de l’impératrice Marie-Thérèse et... et d’autres !

– Enlevés par qui ?

– Je ne crois pas que cela vous regarde. Veuillez m’excuser à présent : j’ai beaucoup à faire...

Ainsi expédié, Morosini n’insista pas mais, s’étant arrêté un instant devant le berceau du roi de Rome et les quelques souvenirs de Marie-Louise, sa mère, il pensa qu’il serait bien d’aller à présent s’incliner sur la tombe de cet enfant qui, fils de Napoléon et roi de Rome, devait achever sa courte vie sous un titre autrichien. Il se rendit donc à la crypte des Capucins.

Non qu’il nourrît une particulière affection pour le plus grand des Bonaparte, à qui Venise devait sa déchéance. En dépit du sang maternel français, un prince Morosini ne pouvait pardonner l’arbre de la liberté planté le 4 juin 1797 sur la place Saint-Marc, l’abdication du dernier Doge Ludovico Manin et enfin le feu de joie dans lequel les troupes de la nouvelle République française brûlèrent le Livre d’Or de Venise et les insignes du séculaire pouvoir ducal, mais le tout jeune homme qui reposait là, exilé, meurtri dans son âme et à jamais captif de l’Autriche nourrissait son amour du romantisme et lui inspirait une pitié profonde. Il aimait venir le saluer.

Ce n’était pas la première fois qu’un moine ouvrait devant lui le caveau impérial en dehors des heures de visite. Il savait comment s’y prendre : les bandes de visiteurs habituels – souvent anglais – étaient invités, avant de quitter l’église, à remettre au frère portier une aumône destinée à l’éclairage de la crypte et à la soupe des pauvres que le couvent distribuait chaque jour à deux heures. Morosini, lui, offrait une généreuse contribution dès l’entrée. Ce jour-là, cependant, il rencontra un peu de résistance :

– Je ne sais pas si je peux vous laisser entrer, lui confia le capucin de service. Il y a déjà une dame... qui vient parfois.

– La crypte est assez vaste. Je tâcherai de ne pas la déranger. Savez-vous à qui elle s’intéresse ?

– Oui, car elle apporte des fleurs que l’on retrouve toujours sur le tombeau de l’archiduc Rodolphe. Vous, c’est le duc de Reichstadt que vous allez voir, ajouta le moine en désignant le petit bouquet de violettes dont Morosini s’était muni avant d’entrer. Alors tâchez qu’elle ne vous voie pas. Elle tient à être seule...

« Et toi, pensa Morosini, tu n’as pas envie de perdre l’obole que je t’apporte. Je peux comprendre ça... »

– Soyez tranquille ! Je serai aussi silencieux qu’un fantôme, promit-il.

Le capucin se signa et ouvrit la lourde porte donnant accès aux sépultures impériales.

Sans faire plus de bruit qu’un chat, Aldo descendit vers la nécropole des Habsbourg. Dédaignant la première rotonde où trônait l’impératrice Marie-Thérèse, mère de la reine Marie-Antoinette, il gagna la seconde, dédiée à l’empereur François II qui reposait là, entouré de ses quatre épouses, entre sa fille Marie-Louise, l’oublieuse épouse de Napoléon Ier, et son petit-fils, l’Aiglon. Le tombeau de ce prince français que la haine de Metternich avait affublé du titre de duc de Reichstadt se voyait de loin et ne pouvait se confondre avec aucun autre grâce aux nombreux bouquets de violettes, fraîches ou sèches mais souvent cravatées de rubans aux trois couleurs de la France, qui recouvraient le cercueil de bronze[i].

Le visiteur déposa son offrande parmi les autres, fit le signe de croix, cependant qu’une fois encore les vers du poète lui revenaient à l’esprit :

Et maintenant, il faut que ton Altesse dorme

Ame pour qui la mort est une guérison ;

Dorme au fond du caveau dans la double prison

De son cercueil de bronze et de cet uniforme...

Dors, ce n’est pas toujours la légende qui ment

Un rêve est moins trompeur parfois qu’un document Dors.

Tu fus ce jeune homme et ce Fils quoi qu’on dise...

C’était sa façon à lui, Morosini, de prier. Le silence enveloppait le long caveau baigné de lumière grise, ce « débarras de rois » où s’entassaient quelque cent trente-huit défunts. Morosini, pris par l’atmosphère, faillit en oublier qu’il n’était pas seul quand un bruit léger lui parvint de la partie moderne de la crypte, celle où dormaient François-Joseph, sa ravissante épouse Elisabeth assassinée par un anarchiste italien et leur fils Rodolphe. C’était l’écho d’un sanglot... Alors il s’avança en prenant bien soin de se dissimuler et aperçut la femme... Grande et mince, ensevelie sous un voile de crêpe tombant jusqu’à ses pieds, elle se tenait debout devant le tombeau où elle venait de déposer un bouquet de roses et, la tête penchée, pleurait dans ses mains. Le fantôme de la Douleur, ou celui de Sissi dont Aldo savait qu’une nuit, peu après la mort de son fils, elle s’était fait ouvrir ce caveau pour tenter de rappeler Rodolphe du royaume des morts ?

Conscient d’agir avec la pire indiscrétion en épiant ce chagrin, Morosini revint sur ses pas avec encore plus de précautions qu’à l’aller. En haut, il retrouva le capucin qui attendait avec placidité, les mains au fond de ses manches, et ne put se retenir de lui demander s’il connaissait cette dame si impressionnante.

– Vous l’avez donc vue ?

– Je l’ai aperçue mais elle m’a ignoré.

– Tant mieux. C’est vrai qu’elle est impressionnante ! Même pour moi qui l’ai déjà vue à plusieurs reprises.

– Qui est-elle ?

Morosini s’apprêtait à contribuer davantage au repas des pauvres mais le moine refusa :

– J’ignore qui elle est et vous devez me croire. Seul notre révérend père abbé connaît son nom. Tout ce que nous savons, c’est qu’elle tient de lui une autorisation qui lui permet de venir quand elle le veut. Et ce n’est pas souvent. En ce qui me concerne, je l’ai accueillie deux fois.

– Sans doute quelque membre de l’ancienne Cour ou peut-être même de la famille impériale ?

Mais le capucin ne voulait plus rien dire et se contenta de hocher la tête puis, s’inclinant légèrement, il s’éloigna pour reprendre son poste.

Aldo hésita un instant. Par pure curiosité, il désirait suivre la dame en noir afin de savoir où elle habitait. Son instinct lui soufflait qu’il y avait là un mystère et il adorait les mystères. Surtout quand il fallait tuer le temps ! Aussi choisit-il d’aller s’agenouiller devant le maître-autel pour une courte prière dont il prolongea les apparences jusqu’à ce que son oreille capte le bruit léger de la porte où veillait le moine : l’inconnue venait de reparaître. Il ne bougea pas, attendit qu’elle fût sur le point de sortir, quitta sa place pour une rapide génuflexion puis s’élança derrière elle sans faire plus de bruit qu’un elfe. Au point qu’il fit sursauter le capucin-gardien qui l’avait oublié et s’apprêtait à fermer la chapelle :

– Vous êtes encore là, vous ?

– Je priais. Pardonnez-moi !

Un bref salut et il était hors de l’église. Juste à temps pour voir la dame en grand deuil monter dans une calèche capotée qui démarra aussitôt. Heureusement, le cheval, gêné par la circulation du soir, n’allait pas vite. Les grandes jambes de Morosini n’eurent donc pas trop de peine à le suivre.

On partit dans Kaërntnerstrasse en direction de la cathédrale Saint-Etienne mais on tourna dans Singerstrasse puis dans Seilerstätte pour entrer finalement dans Himmelpfortgasse après un détour non justifié – l’église des Capucins n’était pas loin ! – qui avait essoufflé le suiveur et sérieusement entamé son humeur. Mais sa curiosité prit le relais lorsqu’il vit le véhicule franchir le portail du palais Adlerstein et le ramener là où il ne voulait plus venir.

Qu’est-ce que cela signifiait ? La vieille comtesse hébergeait-elle une amie, une parente ? L’hypothèse d’une locataire était fort improbable étant donné la fortune familiale. Et bien évidemment, elle ne pouvait pas être le fantôme de la crypte dont la silhouette et surtout l’allure souple, rapide, appartenaient à une jeune femme. Mais alors, qui pouvait être cette créature dont les jupes traînantes semblaient en retard d’une génération ? Encore qu’à Vienne le modernisme des habitudes et du costume n’eussent pas vraiment gagné leur droit de cité ! ...

Rencogné en face du palais, dans l’ombre d’une porte cochère, Aldo dut faire violence à son tempérament latin pour ne pas aller tirer la cloche d’une demeure devenue mystérieuse. C’eût été un geste stupide : si le personnage de tout à l’heure venait lui ouvrir il passerait pour un fou, un malotru ou un espion. Et puis aucune lumière ne brillait derrière les hautes fenêtres d’une maison tellement muette qu’il finit par se demander s’il n’avait pas rêvé. Il n’avait plus rien à faire ici et mieux valait repartir. D’ailleurs, sa montre lui apprit qu’il lui restait tout juste le temps de rentrer à l’hôtel, de se mettre en tenue de soirée et d’avaler quelque chose avant de se rendre à l’Opéra. Les mains au fond des poches, il repartit sous la pluie...

Deux heures plus tard, sanglé dans un habit coupé à Londres qui rendait pleine justice à son corps athlétique, le prince Morosini gravissait de son pas nonchalant le magnifique escalier de marbre du Staatsoper, considéré en Autriche comme la pièce maîtresse de la culture nationale. La splendeur de ce monument, ordonnée jadis par François-Joseph, demeurait intacte. Les marbres italiens et les ors des candélabres brillaient sous la lumière opaline des globes de verre. Tout semblait comme autrefois... Les femmes en longues robes portaient des fourrures de prix et d’admirables bijoux... même si tous n’étaient pas absolument vrais. Beaucoup étaient jolies, avec ce charme si particulier des Viennoises, et beaucoup aussi laissaient glisser un regard souriant sur la silhouette du visiteur étranger qui s’accorda le plaisir d’en dévisager quelques-unes.

L’atmosphère était à la fête, ce soir-là, pour entendre Le Chevalier à la rose, œuvre récente mais très admirée de Richard Strauss, inscrite depuis sa création, en 1911, au répertoire de l’Opéra dont le compositeur était aussi le directeur. Un célèbre chef d’orchestre allemand, Bruno Walter, devait diriger deux des plus grands chanteurs de l’époque : la cantatrice Lotte Lehmann dans le rôle de la Maréchale et le baryton Loritz Melchior dans celui du baron Ochs. Une véritable soirée de gala que présiderait le chancelier Seipel en personne.

Sous la main d’une ouvreuse vêtue de noir dont le chignon s’ornait d’un bouquet de rubans, Morosini vit s’ouvrir devant lui la porte d’une loge de premier rang. Un homme seul l’occupait qu’il ne reconnut pas au premier regard. Vêtu d’un habit noir irréprochable, il se tenait assis sur l’une des chaises de velours, le visage tourné vers la salle d’où montait l’habituel bruissement des conversations sur le vague fond musical de l’orchestre en train de s’accorder.

Aldo ne vit d’abord qu’une chevelure argentée portée assez longue dans le cou et rejetée en arrière, un profil perdu dont il ne distingua que la glace d’un monocle logé sous une arcade sourcilière. L’occupant de la loge ne se retourna pas et, comme l’habituelle canne à pommeau d’or semblait absente, Morosini se demanda s’il ne s’était pas trompé en espérant rencontrer son étrange client, mais ce ne fut qu’un instant :

– Entrez, mon cher prince ! fit la voix inimitable de Simon Aronov. C’est bien moi.

CHAPITRE 2 LE CHEVALIER À LA ROSE

Morosini serra la main que lui tendait son hôte et prit place sur la chaise voisine :

– Je ne vous aurais jamais reconnu, fit-il avec un sourire admiratif. C’est étonnant !

– N’est-ce pas ? Comment allez-vous, mon ami ?

– Si vous voulez parler de ma santé, elle est excellente, mais le moral est moins bon. En vérité, je m’ennuie et c’est la première fois que ça m’arrive...

– Vos affaires sont-elles moins prospères ?

– Non, tout va bien de ce côté-là. C’est vous, je crois, qui me manquiez. Et aussi Adalbert ! Depuis la fin du mois de janvier je n’ai plus aucune nouvelle de lui.

– C’était un peu difficile et surtout fort délicat, pour lui, de vous envoyer une lettre ou tout autre message : il était en prison au Caire.

Les yeux de Morosini s’arrondirent :

– En prison ? ... Une histoire de services secrets ?

– Oh non ! fit le Boiteux. Une histoire de chez Toutankhamon. Notre ami n’aurait pas résisté à l’attrait de certaine statuette votive d’or pur...

Aldo s’indigna. Il savait son ami habile de ses doigts et capable de pas mal de choses, mais pas d’un vol crapuleux.

– Rassurez-vous ! L’objet a été retrouvé et on a relâché Vidal-Pellicorne avec des excuses, mais il est resté enfermé un bout de temps. Vous le reverrez bientôt, je pense ! Vous venez d’arriver à Vienne ?

– Non. J’y suis depuis trois jours. Je voulais revoir certains lieux et aussi visiter le Trésor impérial. Ne m’aviez-vous pas dit que l’opale devait en faire partie ?

– Je me trompais. L’opale qui s’y trouve n’a rien à voir avec celle que nous cherchons.

– J’ai remarqué, en effet, mais j’ai aussi constaté qu’aucun des bijoux des deux derniers empereurs et de leur famille n’y était exposé. Je n’ai pas pu apprendre où ils étaient.

– Dispersés ! Vendus ! Les joyaux privés de la famille impériale ont été enlevés le 1er novembre 1918, juste avant le changement de régime, par le comte Berchtold qui les a transportés en Suisse. Beaucoup ont été vendus, et je ne serais pas étonné que certain banquier de vos amis en ait acquis un ou deux... J’ajoute que j’ai pu examiner la parure de noces de Sissi et qu’aucune des opales n’était celle que je recherche.

Le dialogue s’interrompit. Par-dessus la cloison de la loge voisine, une dame empanachée de « paradis » saluait Aronov en l’appelant « mon cher baron », entamait avec lui une conversation à bâtons rompus, et Aldo choisit de s’intéresser à la salle, pleine à présent... Elle offrait l’agréable coup d’œil d’une assemblée où les femmes vêtues de satin, de brocart, de velours aux couleurs contrastées arboraient diamants, perles, rubis, saphirs et émeraudes sur leur gorge découverte ou dans leur chevelure. Aldo put constater avec plaisir que l’horrible mode des cheveux courts et des nuques rasées n’avait pas encore atteint la haute société viennoise qui ne faisait sans doute pas son livre de chevet de La Garçonne, le livre scandaleux de Paul Margueritte dont la France se régalait depuis l’an passé. Il détestait cette mode-là !

Non qu’il fût rétrograde, mais il adorait les belles chevelures, parures naturelles où il est si doux de noyer ses doigts ou d’enfouir son visage ! C’était un crime de les massacrer ! En revanche, il n’avait rien contre les robes courtes, souvent charmantes et qui permettaient d’admirer de bien jolies jambes jusque-là interdites à d’autres regards que celui de F époux ou de l’amant.

Un tonnerre d’applaudissements salua le maestro qui eut juste le temps de dresser la salle sur l’hymne national à l’entrée de Mgr Seipel. Puis on se rassit ; les lumières s’éteignirent, ne laissant que la rampe éclairée. Un profond silence s’établit.

– Pourquoi m’avez-vous fait venir ici ce soir ? chuchota Morosini.

– Pour vous montrer quelqu’un qui n’est pas encore là. Chut !

Résigné, Aldo consacra son attention au spectacle. Le rideau se levait sur un ravissant décor de chambre féminine au temps de l’impératrice Marie-Thérèse et dans le palais de la Maréchale. Celle-ci, une très jolie femme, s’y livrait à un charmant badinage amoureux avec son jeune amant Octavian avant de recevoir, comme son rang l’y obligeait, les visites et les solliciteurs du petit lever. Parmi ceux-ci, le baron Ochs, personnage aussi important qu’importun, assez ridicule, venu prier la grande dame de lui trouver un chevalier chargé de porter la traditionnelle Rose d’argent, symbole d’une demande en mariage officielle, à la jeune fille qu’il souhaitait épouser. En dépit de sa répugnance, ce chevalier sera, bien sûr, le bel Octavian.

Aldo se laissait emporter par la grâce allègre et malicieuse d’une œuvre servie par des voix superbes quand la main de son voisin se posa sur sa manche :

– Regardez ! souffla-t-il. La loge en face de nous...

Deux personnes venaient d’y entrer, toutes deux vêtues de noir. D’abord un homme entre deux âges mais qui devait être d’une rare vigueur physique. Il portait une sorte de livrée de velours soutachée de soie à la mode hongroise.

Après un bref coup d’œil à la salle, il livra passage à sa compagne qu’il fit asseoir avec toutes les marques d’un profond respect avant de se retirer au fond de la loge. Plus remarquable encore était la femme qui fixa l’attention du prince. Son port était celui d’une altesse et, en la regardant, Morosini évoqua certain portrait de la duchesse d’Albe peint par Goya. Elle était à la fois vêtue et masquée de dentelles noires : une sorte de mantille retombant de sa haute coiffure un peu plus bas que la bouche. Ses longs gants étaient taillés dans le même tissu léger et sombre qui faisait ressortir l’éclatante blancheur d’une peau sans défaut. Aucun autre bijou qu’une broche scintillant d’un éclat magique dans les dentelles mousseuses au creux d’un magnifique décolleté. Un éventail était posé sur le rebord de velours rouge de la loge.

Sans un mot, sans même tourner la tête vers lui, Aronov glissa des jumelles de nacre dans la main de son invité qui faillit les laisser tomber tant il était saisi par l’apparition. Cependant, il réussit à retenir l’instrument qu’il plaça devant ses yeux, d’abord braqué sur la scène où la Maréchale déplorait la fuite du temps puis sur la loge. La femme inconnue s’y tenait un peu en retrait de façon à n’être pas trop éclairée par les feux de la rampe. Le masque de dentelles empêchait de distinguer les traits de son visage mais à la teinte ivoirine de sa peau, à sa finesse devinée, à la façon qu’elle avait de se tenir droite et la tête fièrement portée sur son long cou, il était évident qu’elle n’était pas vieille et qu’un noble sang coulait dans ses veines.

– Regardez surtout le bijou ! souffla le Boiteux. Il en valait la peine : c’était, exécutée en diamants, une aigle impériale dont une magnifique opale formait le corps. A l’aide des jumelles, Morosini l’examina aussi soigneusement que possible puis tourna vers son compagnon un regard interrogateur :

– Oui, murmura celui-ci. J’ai tout lieu de penser qu’il s’agit de la nôtre.

Morosini se contenta d’un hochement de tête puisqu’il était impossible de parler, mais l’acte s’acheva bientôt au milieu d’un grand enthousiasme. La salle se ralluma. L’inconnue recula davantage dans l’ombre de la loge. Elle avait repris l’éventail et, le tenant déployé, s’en abritait encore un peu plus.

– Qui est-elle ? demanda Aldo.

– D’honneur je n’en sais rien, répondit Aronov. Une femme de haut rang très certainement mais qui ne doit pas habiter Vienne. On ne la connaît dans aucun hôtel et d’ailleurs, on ne l’a jamais vue que dans cette salle et uniquement lorsque l’on donne Le Chevalier à la rose. Ce qui n’est pas fréquent.

– C’est étrange ? Pourquoi cet opéra-là ?

– Regardez mieux son éventail !

Retiré derrière les chaises, Morosini braqua de nouveau les jumelles : l’éventail était une magnifique pièce d’écaille sombre et de dentelle sur la branche maîtresse de laquelle une rose d’argent était fixée. Morosini eut un sourire :

– Une rose ! C’est, bien sûr, la raison de son attachement à cet opéra. Il doit lui rappeler un souvenir...

– Sans aucun doute, mais cela ne fait qu’ajouter au mystère dont elle s’entoure. Le joyau qu’elle porte a appartenu, j’en suis certain, à l’impératrice Elisabeth. Je l’ai vu sur un portrait mais je savais déjà que la pierre centrale était celle que nous recherchons. J’ajoute que je vois cette dame pour la première fois. On m’avait déjà signalé sa présence à deux reprises et je n’étais pas sûr qu’elle soit ici ce soir. J’ai cependant pris le risque de vous inviter.

– Et je vous en remercie plus que vous n’imaginez. Mais enfin, il doit être facile d’apprendre par qui cette loge a été louée ?

– En effet, avec cette différence que celles-ci sont d’abonnement à l’année. La nôtre appartient à la comtesse von Adlerstein.

Morosini ne chercha même pas à dissimuler sa surprise :

– Eh bien, pour une coïncidence ! ... Vous connaissez la comtesse ?

– Pas personnellement. Je sais seulement qu’elle est la belle-mère de Moritz Kledermann, le grand collectionneur suisse...

– Et la grand-mère de mon ancienne secrétaire.

– Tiens donc ? Voilà qui est intéressant ! Vous devriez me raconter ça ?

– Oh, ce n’est pas le plus passionnant ! J’ai mieux encore, car je pense avoir rencontré cette inconnue aujourd’hui même, en fin d’après-midi, dans la crypte des Capucins. Elle était venue fleurir la tombe de l’archiduc Rodolphe, et ce ne serait pas la première fois selon le moine-gardien. Elle aurait même une autorisation spéciale pour venir en dehors des heures de visite...

– De mieux en mieux ! Vous êtes passionnant quand vous le voulez, mon cher prince ! Dites-m’en un peu plus !

Sans se faire prier, Aldo évoqua l’étrange vision de la crypte, la longue silhouette drapée de crêpe qu’il avait prise un instant pour le fantôme de la mère douloureuse de l’archiduc. Il raconta ensuite comment il s’était lancé à la poursuite de la voiture qui la ramenait au palais de Himmelpfortgasse :

– Une chance que Vienne reste fidèle aux voitures à chevaux ! Avec une automobile, je n’en aurais eu aucune...

– Cela veut dire que la vôtre tient bon ! C’est du très beau travail, mon ami, et le doute n’est plus permis : la dame doit habiter chez la comtesse...

– J’ai essayé, tout à l’heure, de lui rendre visite mais elle n’est pas à Vienne en ce moment. Un accident la retiendrait dans ses terres provinciales...

– C’est sans importance si cette femme loge chez elle. C’est peut-être une parente. De toute façon, nous la suivrons à la sortie du théâtre. J’ai là une voiture...

L’entracte s’achevait. Les lumières s’éteignirent. Les deux hommes se turent mais, s’il continua d’apprécier la musique et ses interprètes, Aldo ne vit pas grand-chose de la scène. Avec ou sans jumelles, son regard revenait sans cesse à la silhouette hautaine, à la fois discrète et fastueuse, où seul le joyau semblait vivre comme une étoile dans la nuit.

Lorsque le deuxième acte s’acheva dans une véritable explosion de gaieté soutenue par un ensorcelant rythme de valse, la salle, debout, acclama les artistes mais Aldo, figé dans sa contemplation, ne bougea pas :

– Levez-vous, voyons ! Faites comme le public, lui souffla Aronov qui applaudissait à tout rompre. Vous allez nous faire remarquer.

Il tressaillit et s’exécuta, faisant observer que, dans la loge d’en face, on applaudissait sans doute mais sans gesticuler.

Cette deuxième coupure était plus brève que la première. Les spectateurs se déplacèrent moins. Les deux hommes reprirent leur conversation mais c’était au tour de Morosini d’être songeur :

– Pourquoi ces voiles de deuil tout à l’heure ? Pourquoi, ce soir, ce véritable masque de dentelles ? Qu’est-ce que cette femme veut cacher ? ... A moins qu’elle ne souhaite attirer la curiosité, intriguer ? Auquel cas, elle y réussit à merveille.

– Je le pensais aussi avant que vous ne me pariiez de la crypte. A présent, je sens qu’il y a autre chose... Si je vous ai bien suivi, cette femme porterait le deuil de l’archiduc suicidé à Mayerling ? Il est mort depuis bientôt quarante-cinq ans. Ça ne vous paraît pas un peu long ?

– C’est peut-être sa veuve ?

– Stéphanie de Belgique ? Vous rêvez ! C’est une vieille femme maintenant qui s’est remariée en 1900 avec un Hongrois et dont je ne sais trop ce qu’elle est devenue. Celle-ci est beaucoup plus jeune. En outre, elle a grande allure, ce qui n’était pas le cas de la pauvre princesse.

– Sa fille alors ? Il en a eu une, je crois ?

– L’archiduchesse Elisabeth, devenue princesse Windischgraetz, pourrait correspondre en âge mais ce n’est pas elle. Il se trouve que je la connais...

– Alors une fanatique ? ... ou une folle ? Cependant, son calme s’inscrit en faux contre cette dernière hypothèse. En tout cas, cela n’explique pas pourquoi elle dissimule son visage ?

– Elle est peut-être laide... ou abîmée. Plusieurs beautés plus ou moins célèbres ont choisi de s’ensevelir ainsi, en condamnant leurs miroirs pour ne plus y lire leur déchéance.

– il faudra bien, dit Aldo, en venir à la rencontrer, voilée ou non. Si vous êtes certain que l’opale est celle que nous cherchons ?

– J’en jurerais ! Encore que je ne comprenne pas pourquoi l’aigle de diamants brille sur la poitrine d’une inconnue. L’archiduchesse Sophie l’a donnée jadis à sa belle-fille à l’occasion de la naissance de Rodolphe... sans doute afin de compléter la parure reçue au mariage...

– Il me semble que c’est simple : vous m’avez dit que les bijoux privés ont été vendus en Suisse. Cette pièce a dû être achetée par la dame en question ?

– Non. Elle ne faisait pas partie du lot... Pendant le troisième acte, Morosini accorda plus d’attention au spectacle. La beauté de Lotte Lehmann, sa voix prenante agissaient sur lui comme un sortilège. Son compagnon en était également captif et, quand lustres et girandoles se rallumèrent dans un enthousiasme porté à son comble, ils s’aperçurent que la loge d’en face était vide. L’inconnue et son garde s’étaient éclipsés avant la fin du spectacle. Morosini prit la chose avec philosophie :

– C’est fâcheux sans doute mais pas catastrophique, puisque je suis certain que la femme de la crypte et celle de la loge ne sont qu’une seule et même personne.

– Espérons que vous ne vous trompez pas... Une fois l’évêque-chancelier reparti, la salle se vida. Aronov et son compagnon allèrent reprendre aux vestiaires l’un une chaude pelisse et l’autre l’ample cape doublée de satin qu’il portait toujours avec l’habit. Morosini put alors constater que la canne à pommeau d’or avait reparu.

– Je vous ramène en voiture ? proposa le premier. Nous avons encore à causer.

– J’habite la porte à côté, au Sacher. Une voiture serait du pur dévergondage. Pourquoi ne viendriez-vous pas souper avec moi, mon cher baron ?

Simon Aronov se mit à rire tandis que son œil unique d’un bleu intense – celui qu’abritait le monocle devait être en verre ! – pétillait de malice :

– Il vous intrigue, hein, mon titre ? Sachez qu’il est authentique et que j’y ai droit. En revanche, le nom que j’y accole n’est pas le mien. J’en change suivant l’aspect que je choisis. La société d’ici m’accueille sous le nom de baron Palmer... et j’accepte très volontiers votre invitation.

A la surprise d’Aldo, il ordonna au chauffeur de la longue Mercedes noire qui s’avança de ne pas l’attendre et de rentrer sans lui :

– Je vais souper avec un ami, indiqua-t-il. Frau Sacher me fera appeler un fiacre !

Puis il ajouta, en passant son bras libre sous celui du prince :

– Après un souper chez Frau Anna, j’ai toujours aimé rentrer avec les chevaux. Cela rappelle le passé.

– Il n’est jamais bien loin ici. Sous quelque régime que ce soit, les Autrichiens restent fidèles à eux-mêmes.

Bras dessus, bras dessous, les deux hommes regagnèrent l’hôtel. La pluie, enfin, ne tombait plus mais les pavés mouillés reflétaient les lumières douces des globes de verre dépoli comme autant d’étoiles familières. Frau Sacher, un havane au bout des doigts, les accueillit et les confia à un maître d’hôtel attentif qui les pilota à travers la salle jusqu’à une table discrète damassée de blanc et fleurie de roses, à bonne distance du traditionnel orchestre tzigane. Ce qui ne l’empêcha pas de les accompagner :

– Comme d’habitude, le menu de l’Archiduc ? proposa-t-elle en riant car c’était une plaisanterie habituelle avec les vieux clients. Il s’agissait en effet du dernier dîner dégusté par Rodolphe deux ou trois jours avant qu’il ne s’en aille « chasser » à Mayerling. Il avait écrit lui-même le menu, qui se composait ainsi : Huîtres, Soupe à la tortue, Homard à l’armoricaine, Truite au bleu sauce vénitienne, Fricassée de cailles, Poulet à la française, Salade, Compote, Purée de marrons, Glace, Sachertorte, Fromage et Fruits. Le tout arrosé de chablis, de mouton-rothschild, de Champagne Roederer et de xérès. De quoi combler un appétit à la Louis XIV !

– Il fallait être jeune et archiduc pour avaler tout ça, fit le Boiteux. A moins que vous ne vous sentiez affamé, mon cher prince, moi je suis assez frugal...

On opta pour des huîtres suivies d’une fricassée de cailles, d’une salade et du célèbre gâteau, accompagnés d’un bon Champagne, sans autre mélange.

Tandis que son compagnon échangeait encore quelques mots avec leur hôtesse, Morosini l’examinait. Cet homme ne cesserait jamais d’être une énigme pour lui. En dépit de deux handicaps sérieux, puisqu’il était borgne et boiteux, il trouvait moyen de se composer des personnages toujours différents mais avec des moyens somme toute assez simples : une perruque comme ce soir, un chapeau, des lunettes foncées ou claires, un monocle, la barbe du prêtre orthodoxe qu’il avait été un instant dans le cimetière de San Michele à Venise. Il semblait capable de pousser très loin l’art du grimage à peine visible et cependant, quelle que fût l’incarnation choisie, il ne quittait jamais la canne d’ébène à pommeau d’or qui pouvait le faire reconnaître. Y avait-il là une sorte de superstition, ou encore un souvenir particulièrement cher ? Une question à ce sujet aurait relevé de l’indiscrétion, mais il y en avait une qui tracassait Aldo : la voix de Simon Aronov, cette magnifique voix de velours sombre qui lui donnait tant de charme, pouvait-elle subir, elle aussi, des transformations ? Aussi n’hésita-t-il pas plus longtemps à la poser. Elle eut le don de faire rire son compagnon :

– De ce côté-là aussi, vous pourriez avoir des surprises, mon ami. Non seulement je peux changer de registre, mais je peux prendre un certain nombre d’accents. Vous me permettrez seulement de ne pas vous faire de démonstration ici. – Je ne vous le demanderai pas, mais je voudrais vous poser une question : comment faites-vous pour vous intégrer à ce point au milieu où vous vous trouvez ? A Londres, vous étiez un parfait gentleman anglais. A Venise, on aurait juré que vous arriviez en droite ligne du mont Athos. Ici vous incarnez le type même de l’aristocrate viennois. On vous y connaît. Je suppose qu’il vous arrive d’y habiter. Or vous m’avez dit naguère que Varsovie était votre résidence préférée. Auriez-vous donc une maison dans chaque capitale ?

– Comme les marins ont une femme dans chaque port ? Non. J’ai plusieurs demeures, en effet, mais ici j’habite le palais d’un ami fidèle et sûr, dans Prinz Eugenstrasse.

Morosini leva les sourcils. Il connaissait suffisamment Vienne et ses notabilités pour ne pas craindre d’émettre une erreur. Pourtant, il baissa la voix jusqu’au murmure :

– Le baron de Rothschild ?

– M. Palmer n’a aucune raison de le cacher, dit Aronov avec une indulgente douceur. Le baron Louis, en effet. Comme son défunt père, il connaît à peu près tout de moi, et je sais qu’en cas de... drame je pourrais toujours trouver asile et appui dans cette maison. Si vous aviez besoin de me joindre rapidement, vous ne devez pas craindre de vous adresser à lui. C’est un homme d’une grande piété, sous ses dehors mondains, et d’un rare courage.

– Je sais. Il m’est arrivé de le rencontrer mais j’avoue que j’aimerais le connaître un peu mieux. Bien qu’il n’ait guère plus de quarante ans, il a déjà sa légende...

Sa mémoire infaillible lui retraçait le portrait d’un homme mince, blond, élégant, d’un imperturbable sang-froid et bourré de talents. Outre qu’il était un savant fort versé dans la botanique, l’anatomie et les arts graphiques, le baron Louis était un grand chasseur devant l’Éternel, montait à cheval comme un centaure – il était l’un des rares cavaliers ayant la permission de monter les fameux Lipizzaners blancs de l’École d’équitation « espagnole » de Vienne – et c’était un remarquable joueur de polo. Célibataire endurci, il n’en adorait pas moins les femmes auprès desquelles il connaissait un vif succès. Quant à la légende de son flegme, elle était née avant la guerre, alors qu’il était encore très jeune, à l’inauguration du métro de New York où une panne de moteur et de ventilation s’était produite. Lorsque l’on avait sorti de ce mauvais pas les voyageurs transpirants, à moitié étouffés et à moitié déshabillés, le jeune baron avait reparu aussi net que s’il sortait des mains de son valet de chambre, n’ayant ôté ni sa veste ni son gilet et n’ayant, selon les sauveteurs sidérés, « pas même une goutte de sueur au front ».

– Il chasse en Bohême ces jours-ci mais, plus tard, je pourrai peut-être vous réunir. Je crois qu’il en serait très content : je lui ai déjà parlé de vous.

– Et... les autres membres de La Famille ? Vous les connaissez aussi ?

– Les Français, les Anglais ? Très bien, dit Aronov, qui ajouta avec un mince sourire : Un peu moins toutefois que le baron Louis. J’étais proche de son père. Je le suis toujours de lui. Mais parlons un peu de vous ? Il semble que vous ayez suivi mon conseil en ce qui concerne la belle lady Ferrals ?

Morosini haussa les épaules :

– Je n’ai guère eu de peine. Après le procès que vous avez certainement suivi, elle est partie pour les États-Unis en compagnie de son père. Quant à moi, je n’en ai plus eu la moindre nouvelle.

– Quoi ? Pas même un merci ? Deux lignes sur une carte ?

– Pas même.

Aldo s’était raidi quand son compagnon avait prononcé le nom de celle qu’il avait toujours quelque peine à oublier. Simon Aronov s’en aperçut :

– Et cela fait très mal ?

– Un peu, oui, mais avec le temps j’en viendrai à bout, affirma Morosini en attaquant ses cailles et, pendant quelques instants, les deux hommes mangèrent en silence, laissant les violons de l’orchestre les envelopper d’harmonie. Jusqu’à ce qu’Aronov demande :

– À mon tour de vous poser une question. Comment est-ce, Venise, pendant que Benito Mussolini règne à Rome ?

– Toujours aussi belle, toujours semblable à ce qu’en attend le visiteur occasionnel ou le couple en voyage de noces, soupira Morosini en haussant les épaules. En apparence tout y est normal... Mais en apparence seulement. Avant, on voyait parfois déambuler deux carabiniers. A présent, ce sont souvent des gamins en chemise et calot noirs. Ils vont par deux, comme les autres, mais mieux vaut les éviter le plus possible : ils se croient tout permis et sont volontiers agressifs au nom de la plus grande gloire de l’Italie.

– Vous n’avez pas eu de problème ?

– Non. Certes, les gens en place doivent faire allégeance au nouveau régime mais moi je ne suis qu’un honnête commerçant qui ne cherche noise à personne. Tant qu’on me laissera voyager à mon gré et traiter mes affaires comme je l’entends...

– Tenez-vous-en à cette sagesse ! C’est plus prudent.

Le ton soudain grave du Boiteux avait quelque chose d’impressionnant. Après un instant de silence, Morosini reprit :

– Vous souvenez-vous qu’à Varsovie vous m’avez annoncé la venue prochaine d’un... ordre noir, capable de mettre en danger toute liberté ?

– ... et à cause duquel il nous faut reconstituer le pectoral et ressusciter au plus tôt Israël en tant qu’État, compléta Aronov. Vous allez à présent me demander si le Fascio est l’ordre noir en question ?

– Exactement.

– Disons que c’est la première atteinte d’un mal terrible, un premier coup de vent avant la tempête. Mussolini est un histrion vaniteux qui se prend pour César et qui pourrait n’être que Caligula. Le véritable danger vient de l’Allemagne dont l’économie est détruite, les forces vives atteintes. Un homme à peu près illettré, inculte, brutal mais grandiloquent et habité d’un sombre génie tourné vers la guerre va s’efforcer de ressusciter l’orgueil allemand en glorifiant la force et en excitant les instincts les plus détestables. N’avez-vous pas entendu parler encore d’Adolf Hitler ?

– Vaguement. Une manifestation au printemps dernier, je crois ? Quelque chose qui ressemble assez aux démonstrations du Fascio ?

– Exact. L’aventure mussolinienne pourrait bien avoir donné des ailes à Hitler. Il n’est encore que le petit chef d’une bande paramilitaire mais j’ai très peur qu’un jour cela ne se change en un raz de marée capable d’engloutir l’Europe...

Les deux coudes sur la table, sa coupe entre les doigts, Simon Aronov semblait avoir oublié son compagnon. Son regard se perdait droit devant lui, dans un lointain où Morosini n’avait pas accès, mais la crispation de son visage disait assez que cette perspective n’offrait aucune image riante. Aldo allait poser une question au moment où il acheva sa phrase :

– Quand il sera le maître – et il le sera un jour –, les enfants d’Israël seront en danger de mort... Ainsi d’ailleurs que beaucoup d’autres enfants !

– Dans ce cas, coupa Morosini, pas de temps à perdre si nous voulons le gagner de vitesse. Il faut compléter le pectoral du Grand Prêtre au plus vite.

Aronov eut un sourire en coin :

– Vous y croyez donc, à notre vieille tradition ?

– Pourquoi n’y croirais-je pas ? bougonna Morosini. De toute manière et même au cas où Israël ne devrait jamais revivre en tant qu’État, si les remettre à leur place est le seul moyen d’empêcher ces sacrées pierres de nuire, je m’y dévouerai corps et âme. Le saphir et le diamant ont laissé tous les deux une trace sanglante et je suppose que les deux autres en font autant. Pour l’opale, si la malheureuse Sissi l’a portée, la cause est déjà entendue. Quant à celle qui s’en pare actuellement, les voiles funèbres dont elle masque son visage ne sont guère signe d’un bonheur éclatant... Il faut l’en débarrasser au plus vite !

– Je suis d’accord avec vous, bien entendu, mais allez-y doucement, murmura le Boiteux avec gravité. Il est possible qu’elle tienne à ce joyau plus qu’à toute autre chose. Peut-être même plus qu’à sa vie ? Si c’est le cas – et je le crains ! – l’argent sera sans pouvoir.

– Vous croyez que je ne le sais pas ? Et je suppose que, cette fois, vous n’avez pas de pierre de rechange comme pour les deux précédentes. Vous me l’auriez déjà dit.

– En effet. Une opale ne s’imite pas. Il est vrai que la Hongrie en produit et qu’il est peut-être possible d’en trouver une à peu près semblable. Je dis bien peut-être ! Mais le plus gros problème serait posé par la monture. Cette aigle blanche est composée de diamants assortis et d’une rare qualité. C’est un bijou de très haut prix qui, en dehors de toute appartenance à l’Histoire, est susceptible de tenter plus d’un voleur. Il est bon que la dame inconnue soit escortée d’un garde aussi imposant que le sien.

– Vous m’inquiétez : au cas où elle accepterait de vendre, seriez-vous en mesure de payer le prix demandé ?

– Sur ce point, soyez rassuré ! Je dispose de tous les fonds dont je peux avoir besoin. A présent, je vais vous quitter. Un grand merci pour cet agréable repas.

– Vous reverrai-je ?

– Si le besoin s’en fait sentir ou si vous apprenez quelque chose d’intéressant, venez me voir au palais Rothschild. Je compte y rester quelques jours.

Après avoir mis Aronov en voiture, Morosini hésita un instant sur ce qu’il allait faire. Pas se coucher. Il n’avait pas la moindre envie de dormir.

Levant la tête, il vit le ciel presque dégagé : deux ou trois courageuses étoiles y clignaient de l’œil. Le chasseur de l’hôtel, voyant qu’il s’attardait sur les dernières marches, lui proposa une voiture.

– Ma foi non, dit-il. Je préfère marcher un peu en fumant un cigare. Veuillez aller chercher au vestiaire du restaurant ma cape et mon chapeau...

Quelques minutes plus tard, Aldo déambulait dans Käerntnerstrasse au pas paisible d’un fêtard attardé qui avait choisi de respirer l’air vif de la nuit afin de dissiper les vapeurs de l’alcool. Déserte à cette heure – la tour de la cathédrale Saint-Etienne sonnait deux coups – la grande artère luxueuse brillait de mille éclats comme l’intérieur d’une grotte magique... Aussi, en tournant le coin de Himmelpfortgasse, beaucoup moins bien éclairée, Morosini eut-il l’impression de pénétrer dans une faille entre deux falaises. Ici et là, une lanterne pâle permettait tout juste de ne pas se tordre les pieds sur les pavés qui devaient dater de Marie-Thérèse. Celles du palais Adlerstein étaient éteintes.

S’enveloppant de sa cape dans le meilleur style espagnol, ce qui le rendit à peu près invisible, Morosini se rencogna dans le renfoncement d’un portail et se plongea dans la contemplation de la maison muette. Aveugle aussi : aucun rai de lumière ne filtrait des volets clos.

Il resta là un bon moment, cherchant comment pénétrer le secret de cette façade austère qui, dans la nuit, devenait sinistre avec les formes imprécises et convulsées des atlantes soutenant le balcon mais, au bout d’un moment, il en eut assez, se jugea ridicule et regretta d’avoir sacrifié un bon cigare. Mystérieuse ou pas, la dame aux dentelles noires devait reposer du sommeil du juste à cette heure, alors que lui commençait à avoir froid aux pieds. Le seul, le meilleur moyen d’investigation était encore de voir sans retard la comtesse von Adlerstein. Si elle n’était pas à Vienne, il irait la rejoindre dans son château alpestre et voilà tout !