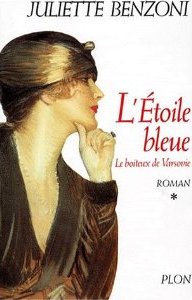

L’ÉTOILE BLEUE Le boiteux de Varsovie tome 1

Première série

Juliette Benzoni

Résumé :

Automne 1922... Quelques mois plus tôt, le prince Morosini - expert en joyaux anciens - a été contacté par le mystérieux Simon Aronov surnommé le « Boiteux de Varsovie ». Celui-ci lui a confié une mission périlleuse : retrouver quatre pierres précieuses dérobées lors du pillage du Temple de Jérusalem... La tradition veut que, regroupées, elles permettent aux enfants d’Israël de retrouver leur terre. Après avoir découvert l’ »Étoile bleue », le prince embarque pour l’Angleterre où serait la « Rose d’York », un fabuleux diamant dont la trace s’est perdue depuis plusieurs siècles. Commence alors une course folle semée d’embûches. Des ruelles sordides de l’East End aux somptueux manoirs de l’aristocratie, ils sont nombreux à convoiter la pierre précieuse, et ses adversaires sont prêts à tout pour contrer les projets du Boiteux.

Prince vénitien et antiquaire, Aldo Morosini a été mandaté par un mystérieux personnage surnommé le Boiteux de Varsovie, afin de retrouver les quatre pierres manquantes du pectoral du Grand Prêtre du Temple de Jérusalem, une réunion capitale car la tradition juive veut qu’Israël ne retrouve sa terre ancestrale que lorsque le joyau entièrement reconstitué pourra y revenir. Au risque de sa vie, au cours de multiples aventures semées d’embûches, le prince Aldo Morosini nous entraîne à la recherche de « L’Etoile bleue », de « La Rose d’York », de « l’Opale de Sissi » et du « Rubis de Jeanne la Folle ». Suspens, trahisons, amours jalonnent les quatre volumes de cette fresque.

Prologue LE RETOUR

Hiver 1918 – 1919

L’aurore était longue à venir. Elle l’est toujours en décembre mais la nuit semblait prendre un malin plaisir à s’attarder comme si elle ne pouvait se résigner à quitter la scène...

Depuis que le train avait franchi le Brenner où un obélisque flambant neuf marquait la nouvelle frontière de l’ex-empire austro-hongrois,

Aldo Morosini n’arrivait pas à garder les yeux fermés plus de quelques minutes, sans jamais trouver le sommeil. Dans le cendrier du compartiment vétuste où il était seul depuis Innsbruck, les mégots s’entassaient. Aldo allumait une nouvelle cigarette à celle qui allait s’éteindre et, pour dissiper la fumée, il dut baisser la vitre à plusieurs reprises. L’air glacé du dehors entrait alors avec les escarbilles crachées par la vieille locomotive, bientôt bonne pour la retraite. Mais les odeurs alpestres pénétraient elles aussi, senteurs de résineux et de neige mélangées à quelque chose de plus doux, d’à peine sensible mais qui appelait déjà les effluves familiers des lagunes.

Le voyageur attendait Venise comme, autrefois, il attendait une femme dans ce qu’il appelait sa « tour de guet ». Avec plus d’impatience, peut-être, car Venise, il le savait, ne le décevrait jamais.

Renonçant à fermer la fenêtre, il se laissa aller contre le velours élimé du compartiment de première classe aux marqueteries écaillées, aux miroirs ternis où, naguère encore, se reflétaient les uniformes blancs des officiers allant rejoindre la flotte autrichienne en rade de Trieste. Reflets évanouis d’un monde qui venait de basculer dans l’horreur et l’anarchie pour les vaincus, dans le soulagement et l’espoir pour les vainqueurs auxquels le prince Morosini se trouvait fort surpris d’appartenir.

La guerre en tant que telle s’était achevée pour lui le 24 octobre 1917. Il fit partie de cette immense cohorte des quelque trois cent mille prisonniers italiens capturés à Gaporetto avec trois mille canons. Ce qui lui valut de passer la dernière année dans un château du Tyrol devenu camp de prisonniers où, par faveur spéciale, il bénéficia d’une chambre, pas très grande mais qu’il occupait seul. Et cela pour une raison simple bien qu’assez irrégulière : avant la guerre et au cours d’une chasse en Hongrie, chez les Esterhazy, il s’était trouvé en compagnie du général Hotzendorf, alors tout-puissant.

Un type bien, cet Hotzendorf ! Capable d’éclairs de génie succédant à de dramatiques périodes de basses eaux. Au physique : un long visage intelligent barré d’une moustache « à l’archiduc » sous une brosse de cheveux blonds, avec des yeux songeurs d’une teinte incertaine. Dieu seul savait ce qu’il avait pu devenir après sa disgrâce survenue en juillet dernier à la suite de ses défaites sur le front italien d’Asiago ! La fin de la guerre le rendait à une sorte d’anonymat et le replaçait, pour Morosini, dans les limites d’une relation d’autrefois...

Le train atteignit Trévise vers six heures du matin sous des rafales de vent aigre. À présent, trente kilomètres séparaient encore le revenant de sa cité bien-aimée. Il alluma sa dernière cigarette d’une main qui tremblait un peu et en rejeta lentement la fumée. Celle-là était encore autrichienne. La prochaine aurait le goût divin de la liberté retrouvée.

Il faisait jour lorsque le convoi s’engagea sur la longue digue qui amarrait le vaisseau vénitien à la terre ferme. Un jour gris sous lequel la lagune luisait comme un étain ancien. La ville, enveloppée d’un brouillard jaune, pointait à peine et, par la vitre ouverte au maximum, entraient l’odeur salée de la mer et le cri des mouettes. Le cœur d’Aldo se mit à battre soudain au rythme si particulier des rendez-vous d’amour. Pourtant aucune épouse, aucune fiancée ne l’attendait au bout du double fil d’acier tendu par-dessus les flots. Sa mère, la seule femme qu’il n’eût jamais cessé d’adorer, venait de mourir, tout juste quelques semaines avant sa libération, ouvrant en lui une blessure rendue plus amère par le sentiment d’absurdité et la déception ; une blessure qui serait difficile à guérir. Isabelle de Montlaure, princesse Morosini, reposait à présent dans l’île San Michele sous le mausolée baroque proche de la chapelle Émilienne. Et tout à l’heure, le palais blanc posé comme une fleur sur le Grand Canal sonnerait creux et serait sans âme...

L’évocation de sa maison aida Morosini à repousser sa douleur : le train entrait en gare et il n’était pas convenable d’aborder Venise avec des larmes dans les yeux. Les freins grincèrent ; il y eut une secousse légère puis la locomotive libéra sa vapeur.

Aldo saisit, dans le filet, son mince bagage, sauta sur le quai et se mit à courir.

Lorsqu’il sortit de la gare, la brume se moirait de reflets mauves. Tout de suite, il vit Zaccaria debout près des marches descendant vers l’eau. Droit comme un I sous son chapeau melon et avec son long pardessus noir, le majordome des Morosini attendait son maître dans l’attitude rigide qui lui était devenue familière au point de lui constituer une seconde nature. Un maintien plutôt difficile à acquérir pour un Vénitien fougueux dont le physique, au temps de sa jeunesse, l’apparentait davantage à un ténor d’opéra qu’au maître d’hôtel d’une maison princière.

Les années jointes à la cuisine généreuse de sa femme Cecina enveloppèrent Zaccaria d’une sorte d’onctuosité, de formes plus imposantes et d’une assurance grâce auxquelles il atteignit presque cette majesté olympienne, un rien dédaigneuse, qu’il enviait depuis toujours à ses confrères britanniques. En même temps, chose curieuse, l’embonpoint révéla chez lui une ressemblance avec l’empereur Napoléon Ier, ce dont il se montra extrêmement fier. En revanche, ses façons solennelles avaient le don d’exaspérer Cecina, bien qu’elle sût que le cœur n’en souffrait pas. Elle répétait volontiers que, s’il la voyait tomber raide morte, le souci de sa dignité l’emporterait sur un chagrin dont elle ne doutait pas d’ailleurs, et que son premier mouvement serait un haussement de sourcil réprobateur devant un tel manque de tenue.

Et pourtant !... En voyant paraître Aldo flottant dans son uniforme usagé avec ce teint cireux des gens qui ont subi privations et manque de soleil, l’impérial Zaccaria laissa tomber d’un coup toute sa superbe. Les larmes aux yeux, il se précipita vers l’arrivant pour le débarrasser de son sac tout en ôtant son chapeau mais avec tant d’ardeur que le melon lui échappa et, tel un ballon noir, roula jusqu’au canal où il se mit à flotter gaiement. Sans que Zaccaria, bouleversé, s’en soucie le moins du monde.

– Mon prince ! gémit-il. Dans quel état, mon Dieu !

Aldo se mit à rire :

– Allons, ne dramatise pas ! Tu ferais mieux de m’embrasser !

Ils tombèrent dans les bras l’un de l’autre sous l’œil attendri d’une jeune marchande de fleurs en train d’installer son éventaire et qui, choisissant un superbe œillet grenat, vint l’offrir au voyageur avec une petite révérence :

– C’est la bienvenue de Venise à l’un de ses enfants retrouvés, fit-elle avec un sourire mouillé. Acceptez, Excellenza ! Cette fleur vous portera bonheur...

La marchande était jolie, fraîche comme son petit jardin ambulant. Morosini accepta le présent et lui rendit son sourire :

– Je garderai cette fleur en souvenir. Comment vous appelez-vous ?

– Desdemona.

C’était en effet la bienvenue de Venise elle-même !

Le nez dans l’œillet, il en respira le parfum poivré avant de le glisser dans l’une des boutonnières de son vieux dolman et de suivre Zaccaria à travers le tohu-bohu dont aucune guerre n’était capable de venir à bout : celui des commissionnaires d’hôtel braillant le nom de leur établissement, des employés de la poste dont le bateau attendait le courrier et des gondoliers en quête de clients matinaux. Enfin des gens du vaporetto arrêté à la station de Santa Lucia.

– Les canons viennent seulement de se taire et il y a déjà des touristes ? s’étonna Morosini.

Le majordome haussa les épaules :

– Il y a toujours des touristes. Il faudrait que la mer nous engloutisse pour qu’il ne vienne plus personne... et encore !

Au bas des marches, superbe avec ses lions de bronze aux ailes déployées et ses velours amarante brodés d’or, une longue gondole attendait sous une frange de gamins et de curieux : il était rare d’en voir d’aussi belles devant la gare. Le gondolier, un grand garçon d’un blond presque roux, mince comme un danseur, s’évertuait à repêcher le chapeau de Zaccaria. Il y réussit tout juste comme le prince embarquait, saisit le couvre-chef trempé puis le laissa tomber à ses pieds pour saluer joyeusement :

– Bienvenue à notre prince ! C’est une grande joie et un bien beau jour !

Morosini lui serra la main :

– Merci, Zian ! Tu as raison, c’est un beau jour. Même si le soleil a l’air de bouder.

Celui-ci faisait pourtant un timide essai sur la coupole verte de San Simeone qui brilla un instant comme pour un clin d’œil amical. Installé auprès de Zaccaria, Aldo se laissa baigner par l’air marin tandis que Zian, sautant avec légèreté sur la queue du « scorpion » noir relevé de filets rouges et or, l’envoyait au milieu du canal d’une seule poussée de sa longue rame. Et la grande avenue liquide bordée par les guipures de pierre offrant tous les tons de la chair qui étaient autant de palais se mit à défiler. Mentalement, le revenant se récitait leurs noms comme pour s’assurer que l’absence ne les avait pas effacés : Vendramin-Calergi, Fontana, Pesaro, Sagredo, les deux Corner, Cà d’Oro, Manin où naquit le dernier doge, Dandolo, Lore-dano, Grimani, Papadopoli, Pisani, Barbarigo, Mocenigo, Rezzonico, Contarini... Ces demeures ouvraient devant le voyageur le Livre d’or de Venise mais, surtout, elles représentaient des parents, des amis, des visages à demi effacés, des souvenirs, et le brouillard irisé du matin leur allait bien, qui pansait avec miséricorde quelques lézardes, quelques blessures... Enfin, à la seconde courbe du Canale apparut une façade Renaissance surmontée de deux minces obélisques de marbre blanc et Morisini cassa le fil de son rêve : il arrivait chez lui...

– Cecina vous attend, souffla Zaccaria. Et elle arbore la grande tenue. J’espère que vous appréciez ?

En effet, au pied du haut portail cintré d’où les longues marches blanches glissaient jusque dans l’eau verte, trois femmes jouaient les garnitures de cheminée, celle du milieu, plutôt ovoïde, s’identifiant au rôle de la pendule et les deux autres à celui de minces chandeliers.

– Hâtons-nous alors ! dit Aldo en considérant avec amusement la belle robe de soie noire aux plis cassants et le bonnet de dentelle qui ornaient sa cuisinière. Cecina ne supporte pas longtemps la toilette d’apparat. Elle prétend que cela nuit à son inspiration et je rêve depuis des mois de mon premier déjeuner !

– Soyez tranquille ! Hier, elle m’a fait courir quatre fois à San Servolo pour s’assurer les plus gros scampis et la bottega la plus fraîche. Cependant vous avez raison : mieux vaut ménager son humeur !

C’était la sagesse. Les colères de Cecina étaient aussi célèbres, au palais Morosini, que ses talents culinaires, sa folle générosité et les oripeaux insensés qu’elle aimait endosser pour officier devant ses fourneaux. Née au pied du Vésuve, elle semblait couver autant de laves brûlantes et d’effervescence que son volcan natal, ce qui, à Venise, en faisait une sorte de curiosité. On s’y montrait plus calme, plus froid, plus policé.

Elle constituait le principal souvenir ramené de son voyage de noces par la mère d’Aldo. Celle-ci l’avait trouvée dans une ruelle du vieux Naples, hurlant et sanglotant sur le corps de son frère qui venait d’être victime d’une des bandes mettant trop souvent en coupe réglée les quartiers pauvres de la ville. Ledit frère était d’ailleurs la seule famille de Cecina et elle-même venait d’échapper de justesse à un sort identique. Mais pour combien de temps ? Prise de pitié, la princesse Isabelle décida de la prendre à son service.

Venise plut à la petite Napolitaine en dépit d’un climat qu’elle jugea peu réjouissant et d’habitants volontiers distants, mais le masque romain et les beaux yeux noirs du jeune Zaccaria, alors second valet, eurent tôt fait de la conquérir.

Une enthousiaste réciprocité s’étant manifestée, on les maria par un jour d’été caniculaire dans la chapelle de la villa palladienne que les princes Morosini possédaient sur les rives de la Brenta. Une fête suivit, bien entendu, au cours de laquelle le marié força un peu trop sur le valpolicella. De là une nuit de noces mouvementée car, indignée de se retrouver livrée aux instincts lubriques d’un ivrogne, Cecina commença par rosser son époux à l’aide d’un manche à balai avant de lui plonger la tête dans une cuvette d’eau froide. Après quoi elle se rendit aux cuisines afin de lui confectionner le café le plus noir, le plus corsé, le plus onctueux et le plus parfumé qu’il eût jamais bu. Reconnaissant et dégrisé, Zaccaria oublia les coups de balai et eut à cœur de se faire pardonner.

Depuis cette mémorable nuit de 1884, imprécations et malédictions alternèrent dans le ménage Pierlunghi avec les baisers passionnés, les serments d’amour éternel et les petits plats fins que Cecina confectionnait en cachette pour son époux lorsque la cuisinière du palais était couchée car, à l’époque, Cecina occupait un poste de camériste.

Zaccaria adorait ces petits soupers intimes mais il arriva qu’un soir, rentrant de son cercle plus tôt que prévu, le prince Enrico, père d’Aldo, sentit ses narines chatouillées par un fumet indiscret, débarqua dans la cuisine et découvrit le pot aux roses en même temps que le talent culinaire de la femme de chambre. Ravi, il s’installa le plus démocratiquement du monde auprès de Zaccaria, réclama une assiette, un verre et prit sa part du festin. Huit jours plus tard, la cuisinière en titre jetait son tablier amidonné à la tête de l’intruse tandis que celle-ci abandonnait ses insignes de camériste pour prendre possession des casseroles princières et s’en aller régner sur le personnel de cuisine avec la bénédiction pleine et entière des maîtres de maison.

Née d’une très noble et très ancienne famille du Languedoc, les ducs de Montlaure, la princesse Isabelle prit même un certain plaisir à donner quelques recettes d’au-delà les Alpes à son cordon bleu qui les réussit à miracle. Grâce à quoi, toute l’enfance du jeune Aldo s’agrémenta d’une plaisante succession de soufflés aériens, de tartes croustillantes ou moelleuses, de crèmes sublimes et de toutes les merveilles qui peuvent naître dans une cuisine quand la prêtresse du sanctuaire s’attache à gâter son monde. N’ayant pas reçu du Ciel le privilège d’enfanter, Cecina concentra son amour sur un jeune maître qui n’eut pas à s’en plaindre.

Ses parents voyageant beaucoup, Aldo se trouva souvent seul au palais. Aussi passa-t-il des heures béates, assis sur un tabouret, à regarder Cecina se livrer à sa succulente alchimie en houspillant ses marmitons et en chantant à pleine voix airs d’opéras et chansons napolitaines dont elle possédait un vaste répertoire. Il fallait la voir, coiffée de rubans multicolores à la mode de son pays et drapée, sous la blancheur du tablier de percale, dans des oripeaux éclatants mais vagues, élargis à mesure que leur propriétaire approchait la forme parfaite de l’œuf.

Malgré tant d’attraits, Aldo ne passait pas sa vie dans les cuisines. On lui avait donné un précepteur français, Guy Buteau, jeune Bourguignon à l’esprit orné qui s’efforça de transférer son savoir dans la cervelle de son élève, mais dans un ordre dispersé. Il lui apprit pêle-mêle les Grecs et les Romains, Dante et Molière, Byron et les pharaons bâtisseurs, Shakespeare et Goethe, Mozart et Beethoven, Musset, Stendhal, Chopin, Bach et les romantiques allemands, les rois de France, les doges de Venise et la civilisation étrusque, la sublime sobriété de l’art roman et les folies de la Renaissance, Érasme et Descartes, Spinoza et Racine, les splendeurs du Grand Siècle français et la grandeur des ducs de Bourgogne de la seconde race, enfin tout ce qui s’entassait dans sa propre tête, dans l’espoir d’en faire un véritable érudit. Il lui enseigna aussi quelques intéressantes notions de mathématiques ainsi que de sciences physiques et naturelles mais, surtout, il l’initia à l’histoire des pierres précieuses pour lesquelles il éprouvait une passion aussi forte que celle qu’il portait à la production le de son pays natal. Par ses soins, à dix-huit ans, le jeune Morosini parlait cinq langues, savait distinguer une améthyste d’une tourmaline, un béryl d’un corindon, une pyrite de cuivre d’une pépite d’or et, sur un autre plan, un meursault d’un chassagne-montrachet sans oublier, mais avec un rien de condescendance, un orvieto d’un lacryma-christi.

Naturellement, l’antre de Cecina intéressa le précepteur. Il y soutint avec la cuisinière d’étonnantes joutes oratoires coupées de dégustations discrètes mais sans jamais manquer aux règles de la bienséance. Résultat : arrivé à Venise maigre pomme un héros de M. Octave Feuillet, Guy Buteau avait acquis des rondeurs quasi ecclésiastiques lorsque le prince Enrico lui apprit qu’il songeait à confier son fils à une maison d’éducation suisse. Le pauvre garçon en éprouva une vive émotion mais s’en remit vite en comprenant qu’il n’était pas question de se séparer d’un homme de sa qualité. De précepteur, il devint bibliothécaire. Autrement dit, il entra en paradis, n’abandonnant son grand ouvrage sur la société vénitienne au XVe siècle que pour apprécier les succulences jaillissant des mains de Cecina comme d’une inépuisable corne d’abondance...

Après la mort de son père à la suite d’une chute de cheval en forêt de Rambouillet, alors qu’il courait le cerf avec l’intrépide duchesse d’Uzès, Aldo ne changea rien à l’ordre établi. Tout le monde aimait M. Buteau in casa Morosini et personne n’imaginait qu’il pût s’éloigner un jour. Il fallut la guerre pour priver l’aimable garçon de sa douce sinécure. Malheureusement, on ignorait ce qu’il était devenu. Porté disparu au Chemin des Dames, on en déduisit qu’il y avait trouvé une mort obscure et d’autant plus glorieuse. Du coup, oubliant leurs interminables discussions, Cecina le pleura comme un frère et inventa un gâteau au cassis auquel elle donna son nom...

Lorsque la gondole accosta au bas des degrés où elle attendait, Cecina ouvrit de grands yeux vite débordants de larmes puis, poussant une espèce de barrissement qui attira du monde aux fenêtres et fit plonger d’émoi une mouette occupée à pêcher, elle se jeta au cou de son « petit prince », comme elle l’appelait encore en dépit de sa haute taille.

– Madona Santissima !... Dans quel état ils me l’ont mis, ces sans-Dieu !... Ce n’est pas possible qu’on me l’ait arrangé comme ça !... Mon petit !... Mon Aldino ! S’il y avait une justice en ce vilain monde...

– Mais il y a une justice, Cecina, puisque l’Allemagne et l’Autriche sont vaincues.

– Ça ne suffit pas !

Embrassé, cajolé, trempé de larmes, emporté sur la houle d’une vaste poitrine sans que cessât un instant le vocero vengeur de sa « nourrice », Morosini se retrouva assis dans la cuisine, sur son tabouret d’autrefois, sans avoir compris comment il avait pu traverser sans en rien voir le grand vestibule, le cortile et les offices de son palais. Une tasse de café fumait déjà devant lui tandis que la grosse femme beurrait des petits pains qu’elle venait de tirer du

– Bois, mange ! ordonna-t-elle. On causera après.

Aldo huma, les yeux mi-clos, le sublime breuvage, se força à grignoter une tartine seulement pour lui faire plaisir car l’émotion lui coupait l’appétit, et dégusta trois tasses parfumées puis, repoussant la vaisselle, s’accouda sur la table :

– Parle-moi de ma mère, à présent, Cecina ! Je veux savoir comment c’est arrivé.

La Napolitaine se figea devant l’un des buffets où elle rangeait divers objets. Son dos se raidit comme si un projectile l’avait frappée. Puis elle poussa un long soupir :

– Qu’est-ce que je peux te dire ? fit-elle sans se retourner.

– Tout, puisque je ne sais rien. Ta lettre n’était pas très explicite.

– La plume n’a jamais été mon fort. Mais je ne voulais pas que tu apprennes ce malheur par quelqu’un d’autre. Il me semblait qu’en passant par moi ça te ferait moins mal. Et puis Zaccaria était trop bouleversé pour aligner trois mots. Il est tellement sensible sous ses grands airs !

Aldo se leva, la rejoignit et entoura ses épaules d’un bras affectueux, ému de la sentir trembler sous la vague de chagrin qui remontait.

– Tu as eu raison, Cecina mia. Personne ne me connaît mieux que toi mais, à présent, viens t’asseoir et raconte. Même maintenant, je n’arrive pas encore à y croire...

Il lui avançait un siège et elle s’y laissa tomber en tirant un mouchoir pour s’essuyer les yeux. Ensuite, elle se moucha et finalement soupira :

– Il n’y a pas grand-chose à dire. Tout a été si vite !... Ce soir-là, ta cousine Adriana est venue prendre le thé et, tout à coup, madame la princesse ne s’est pas sentie bien. Elle ne souffrait pas mais elle était très fatiguée. Alors Mme Adriana a insisté pour qu’elle aille se coucher. Elle l’a accompagnée dans sa chambre. Quand elle est redescendue au bout d’un moment, elle a dit que Son Altesse ne dînerait pas mais que je devrais bien lui préparer un peu de tilleul.

Je suis montée dès que la tisane a été prête mais ta pauvre mère n’en a pas voulu. Elle s’est même un peu « montée » en disant que Mme Adriana était une entêtée qui tenait à lui faire avaler quelque chose quand elle n’en avait pas envie. J’ai expliqué alors que mon tilleul sucré au miel lui détendrait les nerfs et que, de toute façon, je ne lui trouvais pas bonne mine, mais j’ai bien vu que je l’agaçais : elle voulait qu’on la laisse dormir. Alors j’ai posé ma tisanière sur la table de chevet, je suis redescendue en lui souhaitant une bonne nuit et j’ai recommandé à Livia de ne pas la déranger. Mais, le lendemain matin, quand Livia est montée avec le plateau du petit déjeuner, je l’ai entendue crier et pleurer. On est montés, Zaccaria et moi... et on a compris que Mme Isabelle n’était plus avec nous et que... oh, mon Dieu !

Aldo la laissa sangloter sur son épaule pendant un moment, luttant contre sa propre douleur, puis demanda :

– Qui est Livia ?

– La plus grande des deux petites que tu as vues en arrivant. Elle et Prisca remplacent, avec nous deux, le personnel d’autrefois : les hommes sont partis à la guerre et chez les femmes, plusieurs, trop âgées ou trop inquiètes, ont voulu rejoindre leur famille. Et puis, on n’avait plus les moyens de garder tout ce monde. Venturina la camériste de ta mère, est morte de la grippe et c’est Livia qui la remplaçait. Une bonne petite, d’ailleurs, faisant bien son ouvrage, et madame la princesse en était contente.

– Qu’a dit le médecin ? Je sais bien que ma mère ne l’appelait jamais. Cependant, vu les circonstances vous avez bien dû appeler le docteur Graziani ?

– Il est paralysé depuis deux ans et ne quitte plus son fauteuil. Celui qui est venu a parlé de crise cardiaque...

– Ça n’a pas de sens ? Mère n’a jamais souffert du cœur et, depuis la mort de mon père, elle menait une vie plutôt austère...

– Je le comprends bien mais, comme a dit le docteur, il suffit d’une fois...

Zaccaria, qui n’avait pas voulu obliger sa femme à partager ce premier moment avec celui qu’elle considérait comme son fils, fit son entrée à cet instant. Les yeux rouges de Cecina, le visage douloureux d’Aldo lui apprirent de quoi il était question. Tout de suite, son émotion rejoignit la leur :

– Un bien grand chagrin pour nous, don Aldo ! L’âme de ce palais est partie avec notre bien-aimée princesse...

Les larmes n’étaient pas loin mais il se reprit pour annoncer que maître Massaria, le notaire, venait de téléphoner pour demander si le prince Morosini voulait bien le recevoir en fin de matinée si, toutefois, il ne se sentait pas trop fatigué par le voyage.

Un peu surpris et inquiet d’une telle hâte, Aldo accepta cette première visite : onze heures et demie serait très bien. Cela lui laissait le temps de faire une vraie toilette.

– Le bain est prêt, annonça Zaccaria qui retrouvait son ton solennel. Je vais assister Votre Excellence !

– Pas question ! Là d’où je viens j’ai appris à me débrouiller tout seul. Essaie seulement de trouver dans ma garde-robe quelque chose qui m’aille à peu près !

Choqué, le maître d’hôtel quitta la cuisine. Morosini revint à Cecina pour lui poser une dernière question : savait-elle si la comtesse Vendra-min était revenue à Venise ?

La figure de Cecina se ferma comme si on venait de lui appliquer des volets. Elle carra les épaules, se rengorgea à la manière d’une poule offensée et déclara qu’elle n’en savait rien mais qu’il n’y avait guère de chances, Dieu merci ! Morosini se contenta de sourire : il s’attendait une réponse de ce genre. De façon assez inexplicable, Cecina, qui avait plutôt tendance à encourager ses aventures féminines, détestait Dianora Vendramin. Sans la connaître, bien entendu, mais en s’appuyant sur les ragots du marché et parce qu’elle était étrangère. En dépit de la vocation cosmopolite de Venise, son petit peuple nourrissait pour « les gens du Nord » une antipathie qu’expliquait en partie la longue occupation autrichienne, et Dianora était danoise.

Fille d’un baron ruiné, la jeune fille n’avait que dix-huit ans quand elle inspira une folle passion à l’un des plus nobles patriciens de la lagune qui l’épousa, bien qu’il fût âgé d’une bonne quarantaine d’années de plus qu’elle. Deux ans plus tard, elle était veuve : son époux s’était fait tuer en duel par un hospodar roumain conquis par le charme nordique et les prunelles d’aigue-marine de la jeune femme.

Aldo Morosini la rencontra quelques mois avant la déclaration de guerre, dans la nuit de Noël 1913, au réveillon de lady de Grey, une professional beauty qui recevait, dans son palais du Lido, une société cosmopolite, un peu « mêlée » mais élégante et fortunée. La comtesse Vendramin effectuait, ce soir-là, sa rentrée dans un monde dont elle s’était exclue durant les trois années qui avaient suivi la mort de son époux. Cette attitude discrète lui avait évité nombre d’avanies : on disait que le Roumain avait été son amant et qu’elle avait trouvé ce moyen de se débarrasser d’un mari encombrant mais riche.

L’apparition tardive de la jeune femme, juste au moment où l’on allait passer à table, arrêta net les conversations tant elle était saisissante : enroulée par le jeune couturier Poiret dans une panne de soie d’un gris pâle à peine bleuté, toute givrée de menues perles de cristal, et dont la ligne fluide, haut ceinturée sous les seins, caressait un corps élancé qui n’avait jamais connu le corset, la jeune femme ressemblait à une fleur saisie par les frimas. La robe se resserrait autour de chevilles dignes d’une danseuse et de jambes fuselées que le drapé révélait en s’ouvrant avant de s’achever en une courte traîne. Les manches, longues et étroites, s’avançaient sur le dos de la main chargée de diamants, mais le profond décolleté en pointe que la ceinture seule arrêtait révélait des épaules exquises et la naissance de seins ravissants. Un diadème de deux cents carats, assorti au carcan qui entourait le long cou gracieux dont il soulignait la fragilité, couronnait la masse soyeuse des cheveux de lin coiffés à la grecque. En vérité, c’était une reine qui venait de faire son entrée et chacun – chacune surtout ! – en eut pleine conscience, mais personne autant que le prince Morosini qui se retrouva l’esclave de ce regard transparent. Dianora Vendramin était si belle qu’elle éclipsait même l’éblouissante princesse Ruspoli, qui portait ce soir-là des perles fabuleuses ayant appartenu à Marie Mancini.

Bouleversé de bonheur en découvrant que la sylphide des neiges était sa voisine de table, Aldo ne prêta qu’une attention distraite à la conversation générale. Il se contentait de la regarder, ébloui, incapable, une heure plus tard, de se souvenir même des paroles échangées avec la belle. Il n’écoutait pas les mots mais seulement la musique de cette voix basse, un peu voilée, qui passait sur ses nerfs comme l’archet sur les cordes d’un violon.

A minuit, quand les valets en perruques poudrées ouvrirent les fenêtres pour que l’on pût entendre les cloches de la Nativité et les cantiques des enfants massés dans des gondoles, il avait baisé sa main en lui souhaitant un Noël aussi lumineux que celui qu’il vivait grâce à elle. Alors elle avait souri...

Plus tard, ils dansèrent puis elle lui permit de la raccompagner et il osa alors, d’une voix hésitante qu’il ne se connaissait pas, lui parler d’amour, essayer de traduire la passion qu’elle venait d’allumer en lui. Elle l’écouta sans rien dire, les yeux clos, tellement immobile dans la moelleuse douceur de sa cape de chinchilla qu’il la crut endormie. Navré, il se tut. Alors elle entrouvrit ses longues paupières sur le lac clair de son regard pour chuchoter, tout en appuyant sa tête scintillante sur son épaule :

– Continuez ! J’aime vous entendre...

L’instant suivant, il prenait sa bouche et, plus tard encore, dans l’antique et ravissante demeure que la jeune femme possédait au Campo San Polo, U faisait glisser la robe couleur de lune et enfouissait son visage dans la masse libérée d’une chevelure de soie pâle sans parvenir à croire au fabuleux cadeau de Noël que lui faisait le destin : posséder Dianora la nuit même de leur première rencontre.

Quelques mois suivirent : un éclair de folle passion vécu dans les senteurs d’oranger d’une villa de Sorrente dont les jardins descendaient jusqu’à la mer où tous deux aimaient se baigner nus sous les étoiles, puis dans un petit palais enfoui sous les lauriers-roses au bord du lac de Côme. Le couple avait fui Venise et ses milliers de regards si méprisants. En outre, Aldo ne voulait pas offenser sa mère dont il savait qu’elle craignait cette liaison avec une femme jugée dangereuse.

Pourtant, dans la griserie des premiers jours, il offrit à Dianora de devenir princesse Morosini mais la jeune femme refusa, alléguant, non sans raison, que l’époque n’était pas favorable au mariage. Depuis quelques mois, des bruits sinistres couraient d’un bout à l’autre de l’Europe comme des nuages annonciateurs d’orage. Ils semblaient même être en train de se fixer.

– Il se peut que vous deviez vous battre, cher, lui dit-elle, et je n’ai pas de goût pour l’angoisse. Moins encore pour ce rôle de veuve que j’assume déjà et que vous me faites oublier...

– Vous pourriez l’effacer tout à fait et, si vous m’aimez autant que je le crois, l’angoisse sera la même mariée ou non.

– Peut-être mais du moins ne dira-t-on pas que je vous ai porté malheur. Et puis, devenue votre femme je me sentirais obligée de souffrir et je ne veux connaître avec vous que le bonheur.

Le 28 juin 1914, tandis que l’archiduc François-Ferdinand, héritier d’Autriche-Hongrie, tombait à Sarajevo avec son épouse sous les balles de Gavrilo Prinzip, Dianora et Aldo faisaient une promenade en barque sur le lac. Lectrice passionnée de Stendhal, celle-ci aimait s’identifier à la duchesse Sanseverina dont elle admirait l’ardeur à vivre, la liberté et la passion. Ce qui agaçait un peu son amant :

– Vous n’avez pas l’âge du rôle, ironisait-il, ni moi celui du jeune Fabrice... qui d’ailleurs ne fut jamais son amant ! À son grand regret ! Et moi je suis le tien, ma belle, un amant très amoureux. C’est pourquoi je regrette Sorrente où nous ne courions pas après des amours trop romantiques pour ne pas finir mal...

– Tout a une fin...

– Je ne veux pas de ce mot-là pour notre amour... et je regrette que vous ayez voulu quitter

Sorrente pour ce lac sublime mais un peu mélancolique... Je vous préférais au soleil et vêtue de vos cheveux !

– Quel barbare ! Moi qui croyais vous plaire... Tant que dura la lente promenade, elle ne lui permit pas de l’approcher. Il n’insista pas : elle avait parfois de ces caprices qui attisaient le désir et Aldo s’y pliait volontiers, sachant que la récompense serait à la mesure de la tentation stoïquement endurée.

Il en fut ainsi cette nuit-là. Dianora se donna plus ardemment que jamais, n’accordant à leurs caresses ni trêve ni repos comme si elle ne pouvait se rassasier d’amour. Devinant peut-être que les heures enchantées leur étaient désormais comptées, la jeune femme souhaitait seulement laisser à son amant un ineffaçable souvenir, mais Aldo ne le savait pas ou ne voulait pas le savoir.

Au matin, en effet, un domestique leur apprit le drame de Sarajevo et Dianora commanda ses bagages.

– Je dois rentrer au Danemark sans plus tarder, expliqua-t-elle à Morosini stupéfait d’une décision si hâtive. Le roi Christian saura, je l’espère, préserver notre neutralité et, de toute façon, j’y serai plus en sûreté qu’en Italie où l’on a toujours vu en moi une étrangère en attendant de me prendre pour une espionne.

– Ne dites pas de folies ! Devenez ma femme et vous serez à l’abri de tout.

– Même quand vous serez au loin ? ... C’est la guerre, Aldo, ne vous y trompez pas ! Je préfère la vivre auprès des miens et vous dire adieu tout de suite. Souvenez-vous que je vous ai beaucoup aimé !

– Ne m’aimez-vous donc plus ? fit-il choqué.

– Si, mais, en vérité, cela ne doit plus avoir d’importance.

Refusant le baiser qu’il voulait lui prendre, elle le repoussa doucement, se contentant d’offrir à ses lèvres une main qu’il voulait garder mais qu’elle retira :

– C’est mieux ainsi ! fit-elle avec un sourire un peu contraint qu’il n’aima pas. Le cercle se referme sur ce geste puisque c’est ainsi que tout a commencé chez lady de Grey. Nous ne nous sommes jamais quittés depuis et il me plaît que notre séparation ait la même élégance...

Elle referma sous le suède clair de son gant la trace des lèvres d’Aldo puis, avec un dernier geste d’adieu, monta dans la voiture qu’elle avait demandée pour la conduire à Milan en refusant qu’il l’y accompagne. Et pas une fois elle ne se retourna. Un peu de poussière sous la caisse bleue d’une automobile fut le dernier souvenir que Morosini garda de sa maîtresse. Elle était sortie de sa vie comme on sort d’une maison : en refermant la porte derrière elle sans accepter de donner une adresse, moins encore un rendez-vous.

– Il faut laisser faire le hasard, avait-elle dit. Il arrive quelquefois que le temps revienne...

– C’était la devise de Laurent le Magnifique, répliqua-t-il. Seule une Italienne peut y croire. Pas vous !

Même si Dianora jugeait leur séparation élégante, cette façon de se détacher de lui blessa profondément Aldo, dans son amour comme dans son orgueil masculin. Avant Dianora, il avait connu nombre d’aventures qui, pour lui, ne tiraient jamais à conséquence. Elles s’achevaient toujours de sa propre initiative mais sans brusquerie et en général de façon plutôt consolante pour l’intéressée car il avait une sorte de talent pour transformer ses amours en amitiés.

Rien de semblable cette fois. Il se retrouvait esclave d’un souvenir tellement enivrant qu’il lui collait à la peau et ne lâcha pas prise durant ces quatre années de guerre. Lorsqu’il pensait à Dianora, il éprouvait à la fois du désir et de la fureur, avec une soif de vengeance attisée par le fait que le prudent Danemark, bien que neutre, apportait une aide à l’Allemagne. Il brûlait de la rejoindre tout en étant certain que c’était impossible. Il y avait eu trop de morts, trop de ruines ! Un terrible mur de haine s’élevait désormais entre eux...

L’évocation de son amour ne prit que peu d’instants à Morosini : le temps de quitter les cuisines sous l’œil inquiet de Cecina et de revenir dans le vestibule. Là, il fut repris par la beauté un rien solennelle mais paisible et rassurante de sa maison. L’image de Dianora s’estompa : elle n’avait jamais franchi le seuil du palais.

Du regard et de la main, il caressa les fanaux bronze doré, vestiges de la galère commandée par un Morosini à la bataille de Lépante. Autrefois, les soirs de fête, on les allumait et ils faisaient chatoyer les marbres multicolores du dallage, les ors des longues poutres enluminées d’un plafond que l’on ne pouvait contempler sans rejeter la tête en arrière. Lentement, il monta le large escalier dont tant de mains avaient poli la rampe à balustres pour atteindre à l’étage le portego, la longue galerie-musée dont s’enorgueillissaient nombre de palais vénitiens.

La vocation de celui-ci était maritime. Le long des murs couverts de portraits de facture souvent illustre, des bancs de bois armoriés alternaient avec des consoles de porphyre où se gonflaient, dans leurs cages de verre, les voiles des caravelles, caraques, galères et vaisseaux de la Sérénissime République. Les toiles représentaient des hommes toujours vêtus avec une grande magnificence qui formaient le cortège du portrait le plus imposant, celui d’un doge en cuirasse et manteau de pourpre, le corno d’or en tête, l’orgueil au fond des yeux : Francesco Morosini, le « Péloponnésien » quatre fois général de la Mer contre les Turcs, mort en 1694 à Nauplie alors qu’il exerçait le commandement suprême de la flotte vénitienne.

Bien que deux autres doges eussent illustré la famille – l’un, Marino, de 1249 à 1253 et l’autre, Michele, emporté par la peste en 1382 après seulement quatre mois de règne ! – c’était le plus grand des Morosini, un homme exceptionnel en qui la puissance s’alliait à la sagesse et qui avait écrit l’une des pages les plus glorieuses de l’histoire de Venise, une page qui fut la dernière... À l’autre bout du portego, face au portrait du doge se dressait le fano, la triple lanterne marquant le titre de général sur le vaisseau de Francesco à la bataille de Nègrepont.

Un moment, Aldo s’attarda devant l’effigie du grand ancêtre. Il avait toujours aimé ce visage pâle et fin encadré de cheveux blancs dont la moustache et la « royale » encadraient la bouche sensible, ainsi que ces profonds yeux noirs, fiers et dominateurs sous le sourcil que fronçait l’impatience. Le peintre avait dû éprouver quelque peine à obtenir une longue immobilité...

Le revenant pensa qu’en face de tant de splendeur il devait faire triste mine dans son vieil uniforme râpé. Le regard grave semblait fouiller le sien pour lui demander compte de ses exploits guerriers, plutôt minces à vrai dire. Alors, poussé par une force venue de loin et comme il l’eût fait devant le Doge vivant, il plia un instant le genou en murmurant :

– Je n’ai pas démérité, Sérénissime Seigneur ! Je suis toujours l’un des vôtres...

Ensuite, il se releva et grimpa en courant jusqu’au second étage, évitant au passage la chambre de sa mère. Le notaire serait bientôt là et ce n’était pas le moment de se laisser envahir par le chagrin...

S’il éprouva du plaisir à retrouver son cadre d’autrefois, il ne s’y attarda guère, pressé par la hâte de se débarrasser de sa défroque de prisonnier. Pourtant, il prit le temps de mettre l’œillet de la petite bouquetière dans un mince vase irisé et de le poser sur sa table de chevet. Puis, se déshabillant à la volée, il courut se plonger avec béatitude dans la baignoire emplie d’une eau parfumée à la lavande et divinement chaude.

Autrefois, il aimait traîner dans son bain en fumant, en lisant son courrier. C’était un lieu magique et propice à la réflexion, mais cette fois, il se contenta de s’y étriller ferme après s’être enduit de savon jusqu’à la pointe des cheveux. Quand il eut fini, l’eau était grise et peu convenable pour y rêver. Il en sortit au plus vite, ôta la bonde de vidange, se sécha, s’inonda de lavande anglaise puis, enveloppé d’une sortie de bain en tissu éponge qui lui parut le summum du confort, il se rasa, alluma une cigarette et regagna sa chambre.

Dans la penderie voisine, Zaccaria s’agitait, sortant de leurs housses de toile des costumes de teintes et de coupes variées qu’il examinait d’un œil critique.

– Tu m’apportes de quoi m’habiller ou tu as fait du feu avec mes vêtements ? cria Morosini.

– J’aurais bien dû ! Rien ne doit plus être à vos mesures. Vous allez avoir l’air d’un clou. Sauf peut-être dans vos tenues de soirée car, grâce à Dieu, les épaules sont toujours là ! Aldo le rejoignit et se mit à rire :

– Je me vois mal recevoir le vieux Massaria en habit et cravate blanche ! Tiens, donne-moi ça !

« Ça », c’était un pantalon de flanelle grise et un blazer bleu marine qu’il portait à Oxford l’année où il y était resté pour perfectionner son anglais. Il choisit ensuite une chemise de tussor blanc et noua, sous le col, une cravate aux couleurs de son ancien collège. Cela fait, il se contempla avec une satisfaction mitigée :

– Je ne suis pas si mal après tout !...

– Vous n’êtes pas difficile ! Ces chemises molles n’ont aucune élégance. Elles sont bonnes pour les étudiants et les ouvriers ! Je vous l’ai dit cent fois. Rien ne vaut... !

– Puisque tu n’aimes pas ma chemise, va donc voir si le notaire arrive ! Son faux col te consolera. Tu les mettras tous les deux dans la bibliothèque.

Prenant une paire de brosses en écaille, Aldo entreprit de discipliner ses épais cheveux noirs où se mêlaient déjà, vers les tempes, quelques fils d’argent pas vraiment déplaisants auprès de sa peau mate plaquée sur une ossature arrogante qui eût convenu à un condottiere. Cependant, il s’examinait sans indulgence : où étaient ses muscles de jadis ? Quant à son visage creusé par les privations – on ne mangeait guère, en Autriche, ces temps derniers ! – il lui donnait plus que ses trente-cinq ans. Seuls ses yeux, d’un bleu d’acier tirant parfois sur le vert dans la colère, toujours insouciants et facilement moqueurs, gardaient leur jeunesse comme ses dents blanches que découvrait à l’occasion un sourire indolent. Qui, pour le moment, ressemblait assez à une grimace :

– Ridicule ! soupira-t-il. Va falloir remeubler tout ça, faire du sport ! Heureusement, la mer n’est pas loin : on ira nager !

S’étant ainsi réconforté, il descendit à la bibliothèque. C’était sa pièce préférée. Il y avait passé de si bons moments avec le cher M. Buteau qui savait évoquer avec le même lyrisme la mort tragique de Marino Faliero, le doge maudit, retracée par le peintre Eugène Delacroix, la longue lutte contre les Turcs, les sonnets de Pétrarque... ou le fumet d’un lièvre à la royale. Devenu homme, Aldo aimait s’y attarder avec le dernier cigare de la soirée en écoutant la fontaine du cortile égrener ses notes fraîches. L’odeur suave des merveilleux havanes flottait peut-être encore entre les murs habillés de chêne et d’anciennes reliures.

Comme le portego, la chambre des livres proclamait la vocation maritime des Morosini. Un grand chartier y renfermait un véritable trésor de cartes anciennes. Il y avait là, outre l’atlas catalan du juif Cresque, des portulans incomplets, sans doute, mais d’autant plus émouvants, tracés par ordre du prince Henri le Navigateur dans cette étonnante Villa do Infante, à Sagres, près du cap Saint-

Vincent, qui était à la fois palais, couvent, arsenal, bibliothèque et même université. On gardait aussi la fameuse carte du Vénitien Andrea Bianco où paraissaient déjà une partie des Caraïbes et un fragment de la Floride, tracés avant même que Christophe Colomb ait largué les voiles de ses caravelles. Sans compter quelques-uns de ces portulans génois, byzantins, majorquins ou vénitiens que leurs possesseurs, en cas de prise, préféraient jeter à la mer afin qu’ils ne tombent pas aux mains de l’ennemi.

Des armoires peintes, aux portes pleines, protégeaient des livres de bord, des traités de navigation anciens. Il y avait aussi des astrolabes dans une vitrine, des sphères armillaires et l’un des premiers compas. Une superbe mappemonde sur piétement de bronze placée devant la fenêtre centrale recevait la lumière du soleil et, sur le dessus des bibliothèques, d’autres sphères reposaient, magnifiques et inutiles. Et puis des longues-vues, des sextants, des boussoles et un étonnant poisson de fer aimanté dont on disait qu’il servait aux Vikings pour traverser ce qu’ils ignoraient être l’océan Atlantique. Le monde, son histoire et les plus fascinantes aventures humaines reposaient là entre les rayonnages chargés de reliures précieuses dont les cuirs nuancés et les « fers » dorés luisaient. Ici, le parfum du passé rejoignait celui des cigares fumés...

De l’index, Morosini souleva le couvercle du grand coffret d’acajou qui conservait jadis les longs havanes bagués à ses armes que l’on faisait venir de Cuba. Il était vide, mais quelques bribes demeuraient qu’il recueillit pour les porter à ses narines. Il fallait espérer qu’au moins ce plaisir-là lui serait rendu...

Un toussotement le ramena sur terre. Une voix timide murmurait :

– Hum !... J’espère ne pas être importun et... Tout de suite, il alla vers l’arrivant, les deux mains tendues :

– C’est une joie de vous revoir, mon cher maître ! Comment vous portez-vous ?

– Bien, bien... merci, mais c’est à vous, prince, qu’il faut demander cela...

– Ne me dites surtout pas que j’ai mauvaise mine : Cecina s’en est chargée en se jurant d’y mettre bon ordre. Venez vous asseoir ! ajouta-t-il en désignant un fauteuil tendu de vieux cuir avoisinant un tabouret en X qu’il se réservait. Vous n’avez pas changé ! conclut-il en considérant l’aimable visage au nez rond coiffé d’un lorgnon qui s’érigeait sur un impeccable faux col glacé dont la vue avait dû réjouir l’âme de Zaccaria. Morosini aimait bien maître Massaria. Ses moustaches et sa barbiche poivre et sel appartenaient peut-être à un siècle révolu comme son cœur candide et sa conscience scrupuleuse, mais c’était aussi un homme fort entendu dans sa charge, un conseiller financier avisé, assez redoutable même, et un vieil ami de la famille. Son attachement fidèle et silencieux à la mère d’Aldo n’était un secret pour personne ; pourtant, nul ne se fût avisé d’en sourire parce que c’était plutôt touchant.

Sous le prétexte d’un farouche amour de sa liberté, Pietro Massaria ne s’était jamais marié, ce qui lui avait permis d’éviter les unions successives que son père tentait jadis de lui imposer, mais en fait il n’avait jamais aimé qu’une seule femme au monde : la princesse Isabelle. Ne pouvant espérer – et pour cause ! – en faire son épouse, encore moins sa maîtresse, le notaire avait choisi d’être son très fidèle et très discret serviteur, gardant pour seul trésor, dans le secret d’un coffre toujours fermé à triple tour, un petit portrait peint par lui-même à partir d’une photographie et près duquel, chaque matin, il plaçait une fleur fraîche.

La mort brutale de celle qu’il chérissait l’avait écrasé. Aldo s’en aperçut en l’examinant plus attentivement. En dépit de ce qu’il avait dit tout à l’heure, le petit notaire portait plus que ses soixante-deux ans. Son corps replet se tassait et, derrière les verres du lorgnon, les paupières rougies dénonçaient des larmes trop fréquentes.

– Eh bien ? Quel bon vent vous amène ? fit Aldo. Je suppose que vous avez quelque chose à me dire...

– ... pour vous tomber dessus dès le matin de votre retour ? Je vous ai vu arriver et je tenais beaucoup à être le premier de vos amis à vous souhaiter la bienvenue. Et puis, j’ai pensé que plus tôt vous seriez mis au courant de vos affaires mieux ce serait. Je crains que le vent auquel vous faites allusion ne soit pas des meilleurs, mais vous avez toujours été un jeune homme énergique, et je suppose que la guerre vous a habitué à regarder la vérité en face ?

– Elle n’y a pas manqué ! fit Morosini d’un ton allègre qui cachait assez bien l’inquiétude semée par un préambule si peu rassurant. Mais buvons d’abord quelque chose ! Ce sera la meilleure manière de renouer nos bonnes relations...

Il alla ouvrir un cabaret ancien posé sur une console, y prit deux bulles de verre gravé d’or et un flacon assorti empli aux trois quarts d’un liquide ambré.

– Le tokay de mon père ! annonça-t-il. Vous l’aimiez, je crois ? Et on dirait que Zaccaria a traité ce flacon comme la Sainte Ampoule : il n’y manque pas une goutte !

Il servit son hôte puis, son verre entre les doigts, s’installa sur son tabouret mais laissa son vieil ami déguster avec onction le vin hongrois qui lui rappelait beaucoup de bons moments, but une gorgée qu’il roula un instant sur sa langue avant de l’avaler et déclara :

– Eh bien, me voilà prêt à vous entendre ! Cependant... je voudrais que nous évitions autant que possible de parler de mère. Je... je ne puis encore le supporter.

– Moi non plus... J’ai beaucoup de peine.

Pour se remettre, Massaria avala un bon tiers de son verre puis, tirant son mouchoir, il essuya son lorgnon, le remit sur son nez et enfin, avec un tremblement des lèvres qui pouvait passer à la rigueur pour un sourire, il glissa vers son hôte un regard contrit :

– Pardonnez-moi ! À mon âge, les émotions sont facilement ridicules.

– Je ne trouve pas, mais parlons affaires ! Où en suis-je ?

– Pas au mieux, je le crains ! Au moment de la mort de votre père, vous le saviez déjà, les finances...

– ... avaient subi des dégâts, fit Morosini avec un rien d’impatience. Je n’ignore pas non plus qu’au début de la guerre, nous n’avions plus la fortune d’autrefois et j’en suis en partie responsable. Aussi, mon cher maître, épargnez-nous les approches lénifiantes et dites-moi ce qui me reste.

– Ce sera vite fait. Un peu d’argent venant de... votre mère, la villa de Stra, mais elle est hypothéquée jusqu’au paratonnerre, et ce palais qui, lui, est net !

– C’est tout ?

– À mon grand regret... mais si j’ai tenu à vous voir si vite c’est parce que j’ai peut-être un remède...

Aldo n’écoutait pas. Songeur, il était allé reprendre le flacon de tokay et se dirigeait avec lui vers la cheminée après l’avoir offert au notaire qui refusa de la main. Il s’efforçait de faire contre mauvaise fortune bon visage mais, en réalité, il se sentait accablé : son palais, l’un des plus grands de Venise, nécessitait des sommes considérables pour son entretien car, outre l’érosion dont souffrait la cité des eaux, il avait besoin d’un personnel nombreux et, quand la villa de l’arrière-pays – construite par Palladio – serait vendue, il ne resterait sans doute pas grand-chose pour entretenir la maison principale une fois les hypothèques payées. Conclusion : il fallait trouver – et vite ! – une occupation lucrative.

Mais quoi ? À part monter à cheval, chasser, danser, jouer au golf, au tennis et au polo, barrer un voilier, conduire une voiture, baiser avec élégance le métacarpe des patriciennes et faire l’amour, Aldo était bien obligé de s’avouer qu’il ne savait rien faire. Mince bagage pour entamer une carrière et se renflouer ! Restait certain trésor familial dont il était seul, avec sa mère, à connaître le secret mais l’idée de le mettre en vente lui déplaisait : Isabelle Morosini l’aimait tant !...

Accoudé à la cheminée, les yeux dans les flammes, il se versa un troisième verre qu’il avala d’un trait :

– Vous ne songez pas, j’espère, à vous noyer dans la boisson, émit le notaire avec un rien de sévérité. Il y a un instant, je vous disais que j’apportais peut-être un remède à vos maux mais vous ne m’avez pas écouté.

– C’est vrai. Veuillez me pardonner !... Vous auriez une solution ? Laquelle, mon Dieu !

– Un mariage. Très honorable, rassurez-vous, sinon je n’aurais pas pris sur moi de vous le proposer...

Les yeux du prince, dont la forme s’étirait vers les tempes, s’arrondirent :

– J’ai mal entendu ?

– Vous avez très bien entendu, au contraire ! Mariez-vous et je vous promets une belle fortune !

– Rien que ça ? Vous avez bien fait d’annoncer qu’il s’agissait d’une proposition honorable ! Cela élimine le clan des douairières aux veines refroidies et des veuves en mal de solitude... mais pas des laiderons incasables.

– Qu’allez-vous chercher là ? A trente-cinq ans on épouse une jeune fille.

– Vraiment ? fit Aldo narquois. Eh bien, parlez-m’en ! Vous en mourez d’envie et je ne vous ferai pas la peine de vous en empêcher.

– Oh, c’est facile : dix-neuf ans, la fraîcheur d’une rose et les plus beaux yeux du monde... pour les avantages les plus évidents selon la rumeur.

– Ce qui veut dire que vous ne l’avez pas vue ? Et d’où la sortez-vous ?

– De Suisse !

– Vous plaisantez ?

– Voilà une question un peu cruelle pour les Suissesses ! Vous n’ignorez pas, je pense, qu’il en est de fort belles ? Mais voici de quoi il retourne : le banquier zurichois Moritz Kledermann a une fille unique, Lisa, à laquelle il ne refuse rien. On la dit charmante et sa dot a de quoi faire rêver même un prince régnant !

– Ce n’est pas une référence. À l’heure actuelle, il doit y en avoir quelques-uns qui tirent le diable par la queue.

– Ce n’est pas non plus une sinécure d’occuper un trône ! Quant à Lisa, elle serait tombée amoureuse...

Morosini eut un joyeux éclat de rire :

– Comme c’est romantique ! Elle serait amoureuse de moi... mais sans doute pour m’avoir vu, en mon beau temps, dans quelque magazine d’avant guerre. Et comme je ne me ressemble plus...

– C’est une manie de m’empêcher de finir mes phrases ? Il n’est pas question de vous mais de Venise.

– De Venise ? fit Morosini, si visiblement vexé que le notaire se permit de sourire.

– Eh oui, de notre belle cité ! De son charme, de ses ruelles, de ses canaux, de ses palais, de son histoire ! fit-il, soudain lyrique. Vous m’accorderez que le fait n’a rien de rare : Mme de Polignac, le prince de Bourbon, lady de Grey, le peintre Daniel Curtis et son cousin Sargent... sans parler des dévots d’autrefois : Byron, Wagner, Browning, etc.

– D’accord mais, dans ce cas, pourquoi votre héritière ne ferait-elle pas comme eux ? Elle n’a qu’à acheter ou louer un palais, s’y installer et jouir de la vie. Il y a ici assez de belles vieilles demeures qui crient « au secours » et cela ne m’obligera pas à l’épouser.

– Elle ne veut pas n’importe quel palais ! En outre, elle se refuse à être une touriste parmi d’autres. Ce qu’elle désire, c’est s’intégrer à Venise, porter l’un de ses vieux noms si riches de gloire, en un mot devenir vénitienne afin que ses enfants le soient aussi !

– On dirait que Guillaume Tell ne fait plus recette ? Après tout pourquoi pas : il y avait déjà pas mal de piquées avant cette foutue guerre, le nombre n’a pas dû en diminuer beaucoup ?

– Cessez de rire, je vous en prie ! Une chose est certaine : vous répondez point par point aux souhaits de Mlle Kledermann. Vous êtes prince et, au Livre d’or de la Sérénissime, votre nom est l’un des plus beaux, tout comme votre palais. Vous jouissez d’une excellente santé – ce qui a sa valeur pour une fille de la saine Helvétie ! – et vous êtes plutôt bien de votre personne...

– Vous êtes bien bon ! Seulement il y a un détail qui n’a pas l’air de vous effleurer : on ne peut pas faire une princesse Morosini d’une Suissesse qui doit être protestante... en admettant que je considère la proposition.

– Kledermann est d’origine autrichienne et catholique. Lisa aussi.

– Vous avez réponse à tout, n’est-ce pas ? Cependant, je me refuse à épouser une parfaite inconnue pour redorer mon blason. Si j’acceptais, je n’oserais plus contempler en face le portrait du doge Francesco. Prenez-moi pour un fou si vous voulez, mais je me suis juré de ne jamais déchoir...

– Serait-ce déchoir qu’épouser une très jolie femme, intelligente et bonne – ces temps derniers elle soignait des blessés dans un hôpital...

Morosini quitta sa cheminée qu’il commençait à trouver trop chaude et vint poser sa grande main ornée d’une sardoine gravée à ses armes sur l’épaule du petit notaire :

– Mon cher ami, je vous sais un gré infini de la peine que vous prenez mais, en toute sincérité, je ne me crois pas encore réduit à ce genre de marchandage. J’aimerais, si je me marie un jour, suivre l’exemple de mes parents, faire un vrai mariage d’amour, dût la fiancée être pauvre comme la fille de Job. Voyez-vous, j’ai peut-être encore un moyen de me tirer d’affaire.

– Le saphir wisigoth de votre mère ? fit Massaria sans sourciller. Ne croyez-vous pas qu’il serait dommage de le vendre ? Elle y tenait tant...

Aldo ne songea même pas à cacher sa surprise :

– Elle vous en a parlé ?

Le sourire du vieil homme se teinta de mélancolie :

– Donna Isabelle a bien voulu me le montrer, certain soir qui fut peut-être le plus doux de ma vie car ce geste de confiance m’assurait qu’elle me tenait pour un fidèle ami. En même temps j’en fus désolé : voyez-vous, votre mère venait de vendre la plupart de ses bijoux pour entretenir le palais et l’idée de se séparer de ce joyau familial la déchirait.

– Elle a vendu ses bijoux ? s’exclama Aldo atterré.

– Oui, et c’est moi qu’en dépit de ma répugnance elle a chargé des transactions, mais le saphir de Receswinthe[i]lui appartient toujours. Quant à vous, il ne vous est donné qu’en dépôt pour revenir à votre fils aîné si Dieu vous donne des enfants. Voilà pourquoi vous devriez examiner un peu plus sérieusement ma proposition.

– Afin de permettre aux petits-enfants d’un banquier suisse de devenir dépositaires d’une pierre royale et plus que millénaire ?

– Pourquoi pas ? Ne faites donc pas la fine bouche ! Vous qui aimez les pierreries, sachez que Kledermann possède une admirable collection de joyaux parmi lesquels une parure d’améthystes ayant appartenu à la Grande Catherine, une émeraude rapportée du Mexique par Cortès et deux « Mazarin[ii]«.

– N’en dites pas plus ! La collection du père pourrait me tenter davantage que la dot de la fille. Vous n’ignorez ma passion des pierres, dont je suis redevable à ce bon M. Buteau ! Je ne tomberai pas dans votre piège. À présent, oublions tout cela et acceptez de déjeuner avec moi !

– Non, je vous remercie. Je suis attendu par le procurateur Alfonsi mais je viendrai volontiers, un soir prochain, goûter aux merveilles de Cecina.

Le notaire se leva, serra la main de Morosini puis, accompagné par lui, gagna la porte de la bibliothèque, et s’y arrêta.

– Promettez-moi de songer à ma proposition ! Elle est, croyez-moi, très sérieuse.

– Je n’en doute pas et vous promets de réfléchir... mais ce sera bien pour vous faire plaisir !

Resté seul, Aldo alluma une cigarette et résista à l’envie de se verser encore un verre. Ce n’était pas un buveur habituel et il s’étonnait de ce besoin soudain. Cela tenait peut-être à ce que, depuis son arrivée, il avait l’impression de se trouver emporté trop vite d’un monde dans un autre. Hier encore, il vivait la vie étriquée d’un prisonnier et, à présent, il retrouvait en même temps sa vie d’autrefois et son ancienne personnalité, seulement l’une lui donnait la sensation d’un vide énorme tandis que l’autre le gênait aux entournures. Il avait tellement souhaité retrouver son cadre familier, ses habitudes peuplées de visages chers ! Et voilà qu’à peine débarqué il devait affronter les misérables soucis de la vie quotidienne ! Au fond, il en voulait un peu à maître Massaria de ne pas lui avoir accordé un plus long délai de grâce, même si la seule amitié avait inspiré sa visite.

Il en venait presque à regretter la chambre glaciale de son burg autrichien où ses rêves au moins lui tenaient chaud tandis que maintenant, rendu aux fastes de sa demeure familiale, il s’y sentait étranger. Quel rapport pouvait exister entre l’amant princier de Dianora Vendramin et le revenant ruiné d’aujourd’hui ?

Car il était bel et bien ruiné, et sans grand remède immédiat. La vente du saphir – en admettant qu’il s’y résigne – lui permettrait peut-être de tenir quelque temps, mais ensuite ? Faudrait-il en venir à vendre aussi le palais et à s’en aller après avoir assuré à Cecina et Zaccaria une pension convenable ? Vers quoi ? L’Amérique, ce refuge des mauvaises fortunes dont il n’aimait pas le style de vie ? La Légion étrangère française où s’était réfugié un de ses cousins ? Il était saturé de guerre. Alors ? L’inconnu, le néant ? ... Il avait une telle envie de vivre ! Restait ce mariage insensé que d’aucuns pourraient juger normal mais qui lui paraissait à lui dégradant, peut-être parce que, avant la grande catastrophe, il avait vu plusieurs de ces unions baroques entre de riches héritières yankees avides de faire broder des couronnes sur leur lingerie et des nobles désargentés incapables de trouver une autre solution. Que la candidate fût helvétique ne changeait rien à la répugnance du prince. S’y ajoutait le fait qu’il y verrait même une mauvaise action : cette jeune fille était en droit d’espérer un peu d’amour. Comment aller vers elle avec l’image de Dianora dans le cœur ?

Agacé de se sentir tenté malgré tout, il jeta sa cigarette dans la cheminée et monta chez sa mère comme il avait coutume de le faire jadis lorsqu’un souci se présentait.

Devant la porte, il hésita encore, se décida enfin, éprouvant un réel soulagement à constater que c’était le soleil qui l’accueillait derrière cette porte et non les ténèbres redoutées. L’une des fenêtres s’ouvrait sur l’air frais du dehors mais un feu clair flambait dans la cheminée. Il y avait des tulipes jaunes dans un cornet de cristal posé sur une commode auprès de sa propre photographie en uniforme d’officier des Guides. La chambre était comme autrefois...

Spacieuse et claire, c’était un chef-d’œuvre de grâce et d’élégance, digne écrin d’une grande dame mais aussi d’une jolie femme. Résolument française avec son gracieux lit à baldaquin rond, ses hautes boiseries claires, ses rideaux et ses tentures de satin brodé qui harmonisaient un ivoire crémeux et un bleu turquoise très doux autour d’un grand portrait de femme qu’Aldo avait toujours aimé. Bien qu’il fût celui d’une duchesse de Montlaure qui, pendant la Révolution, avait payé de sa tête sa fidélité à la reine Marie-Antoinette, il offrait une étonnante ressemblance avec sa mère. Et curieusement, il avait toujours préféré cette toile à celle représentant Isabelle Morosini en robe de bal, peinte par Sargent, qui, dans le salon des Laques, faisait pendant à celle de la grand-tante Felicia due à Winterhalter.

À l’exception du portrait, peu de tableaux occupaient les panneaux d’ivoire rechampis de bleu : une tête d’enfant de Fragonard et un délicieux Guardi, seule évocation de Venise avec quelques verreries anciennes irisées comme des bulles de savon.

Lentement, Aldo s’approcha de la table à coiffer couverte de ces mille riens futiles et charmants si nécessaires à la toilette d’une femme raffinée. Il mania les brosses de vermeil, les flacons de cristal encore à demi pleins, en déboucha un pour retrouver le cher parfum, à la fois frais et sauvage, de jardin après la pluie. Puis, avisant le grand châle de dentelles dont la princesse morte aimait à s’envelopper, il le prit, y enfouit son visage et, se laissant tomber à genoux, il cessa de lutter contre son chagrin et sanglota.

Les larmes lui firent du bien en le vidant de ses incertitudes, en balayant le découragement. Il sut, en reposant le vêtement sur le fauteuil, qu’il n’accepterait pas davantage de laisser une étrangère fouler les tapis de cette chambre que de se séparer du vieux palais familial. Cela signifiait qu’il allait devoir opérer un tri parmi ses souvenirs, établir une échelle de valeurs dont, dès à présent, la conclusion s’imposait d’elle-même : si le joyau pouvait sauver la maison, il fallait s’en séparer. Pas pour n’importe quel acheteur bien sûr : un musée serait peut-être l’acquéreur rêvé mais il paierait moins cher que certains collectionneurs. D’abord, il convenait de récupérer la pierre !

S’étant assuré que la porte était fermée, Morosini s’approcha du chevet du lit et, à l’intérieur d’une des colonnes de bois sculpté soutenant le baldaquin, il chercha le cœur d’une fleur, appuya. La moitié du support peint et doré tourna sur d’invisibles gonds, découvrant la cavité où, dans un petit sac en peau de chamois, la princesse Isabelle gardait le magnifique saphir étoile monté en pendentif. Elle n’avait jamais pu se résigner à le confier à une banque.

Le lit était venu de France avec elle. Depuis plus de deux siècles, il constituait un refuge parfait, à la fois commode et discret, pour ce joyau royal quand le besoin s’en faisait sentir. Ainsi, il avait traversé la Révolution sans que personne se doute de sa présence.

Par piété filiale autant que pour le plaisir de l’avoir toujours sous la main, Isabelle le conservait là. Elle ne s’en parait pas, trouvant la pierre trop importante et trop lourde pour la minceur de son cou. En revanche, elle aimait à le tenir dans ses mains pour chercher à retrouver la chaleur de ces autres paumes évanouies qui l’avaient caressé, jusqu’à celles du roi barbare à cheveux plats dont il ornait le diadème.

La colonne ouverte, le sachet tombait presque de lui-même, cependant cette fois rien ne vint : la cachette était vide...

Le cœur de Morosini manqua un battement tandis que ses longs doigts fouillaient la cavité mais il ne trouva rien et se laissa tomber sur le lit, la sueur au front. Où était passé le saphir ? Vendu ? Impensable. Massaria l’aurait su. Or il avait été affirmatif : la pierre était toujours au palais. Alors ? Sa mère aurait-elle jugé bon de le changer de place ? Aurait-elle préféré une autre cachette ?

Sans y croire, il procéda à une fouille rapide des divers meubles dont aucun n’offrait la sécurité de l’ancienne cache pratiquée par un ébéniste de génie. Il ne trouva rien, revint vers le lit dont il ausculta chaque partie. L’idée lui vint alors que, se sentant mourir, sa mère aurait pu vouloir tenir la pierre une dernière fois et que, d’un geste affaibli, elle l’aurait laissé tomber sans pouvoir la retenir...

Alors, ôtant les tables de chevet, il tira le lit pour le décoller du mur, s’agenouilla et s’aplatit sur le tapis pour explorer le dessous du meuble, si pesant qu’il n’avait pas dû être déplacé depuis son installation.

Quand il eut le nez au ras du sol, l’odeur douceâtre qu’il avait remarquée en pénétrant dans la chambre s’accentua. Apercevant alors un objet qui pouvait être le sac de peau, il engagea son bras jusqu’à l’épaule et réussit à ramener... une souris morte qu’il allait rejeter avec dégoût lorsque quelque chose retint son attention : le corps menu était raide, presque desséché, mais la gueule retenait encore un morceau rougeâtre qu’il identifia aussitôt. C’était un fragment d’une de ces pâtes de fruit à la framboise que sa mère adorait et qu’on lui envoyait de France. Il y en avait toujours quelques-unes dans la bonbonnière de Sèvres posée à son chevet. Il souleva le couvercle de porcelaine dorée : fa boîte était à demi pleine.

Aldo aimait beaucoup lui aussi ces confiseries qui avaient sucré son enfance. Il en prit une dans l’intention de la déguster mais, au même instant, son regard tomba sur le cadavre de la souris. Envahi d’une idée bizarre, il suspendit son geste. C’était une idée insensée, abracadabrante, mais plus il essayait de la chasser et plus elle s’accrochait. Se traitant d’imbécile, il approcha de nouveau le bonbon de ses lèvres mais, comme si une main invisible s’était posée sur son bras, il s’arrêta encore.

– Je dois être en train de devenir fou, marmotta-t-il, mais il savait déjà qu’il ne toucherait pas à cette pâte soudain suspecte. Alors, marchant jusqu’à un secrétaire de marqueterie, il y prit une enveloppe, y déposa la souris, le petit morceau et la framboise intacte, fourra le tout dans sa poche, alla chercher un manteau et dégringola l’escalier en annonçant à Zaccaria qu’il avait une course à faire.

– Et mon déjeuner ? protesta Cecina apparue comme par enchantement.

– Il n’est pas encore midi et je n’en ai pas pour longtemps, je vais chez le pharmacien.

Elle prit feu tout de suite :

– Qu’est-ce que tu as ? Tu es malade ? ... Dio mio, je me disais aussi...

– Mais non, je ne suis pas malade. J’ai simplement envie d’aller dire bonjour à Franco.

– Bon, alors si c’est ça, rapporte-moi du calomel !

Admirant l’esprit pratique de sa cuisinière, Morosini quitta son palais par une porte de derrière et, à pied, gagna rapidement le Campo Santa Margherita où Franco Guardini tenait boutique. C’était son plus ancien camarade. Ils avaient fait ensemble leur première communion après avoir ânonné de concert les grands principes de l’Église sur les bancs du catéchisme.

Fils d’un médecin de Venise fort réputé, Guardini aurait dû suivre la trace de son père au lieu de devenir boutiquier comme celui-ci, indigné et un peu méprisant, le lui avait un jour jeté à la figure mais, passionné de chimie et de botanique alors que les corps de ses semblables ne lui inspiraient qu’un dégoût à peine dissimulé, Franco avait tenu bon même quand le professeur Guardini, tel un ange exterminateur barbu, l’avait chassé de chez lui après une assez vive altercation. Et c’est grâce à la princesse Isabelle, qui appréciait ce garçon sérieux et réfléchi, que Franco avait pu poursuivre ses études jusqu’à ce que la mort de son irascible père l’eût mis en possession d’une confortable fortune. Il avait alors remboursé jusqu’à la dernière lire, mais la reconnaissance qu’il vouait à sa bienfaitrice tenait de la vénération.

Il accueillit Morosini avec le lent sourire qui était, chez lui, le signe d’une joie extravagante, lui serra la main, lui tapa sur l’épaule, s’enquit de sa santé puis, comme s’il l’avait quitté la veille, lui demanda ce qu’il pouvait faire pour lui.

– L’idée que j’aie pu avoir l’envie de te revoir ne t’effleure même pas ? fit Aldo en riant. Mais si tu veux que nous parlions, emmène-moi dans ton cabinet.

D’un signe de tête, le pharmacien invita son ami à le suivre et ouvrit une porte prise dans la boiserie ancienne de son magasin. Une pièce apparut, réduite de moitié par les bibliothèques dont elle était entourée. Au milieu, un petit bureau flanqué de deux sièges. Le tout dans un ordre impressionnant.

– Je t’écoute ! Je te connais trop bien pour ne pas voir que tu es soucieux.

– C’est simple... ou plutôt non, ce n’est pas simple et je me demande si tu ne vas pas me prendre pour un fou, soupira Morosini en sortant son enveloppe et en la posant devant lui sur la table.

– Qu’est-ce que tu m’apportes là ?

– Regarde toi-même : je voudrais que tu m’analyses ça !

Franco ouvrit le petit paquet et examina le contenu.

– Ça vient d’où ?

– De la chambre de ma mère. C’était sous le lit. Je t’avoue que cette bestiole morte avec, dans la gueule, un morceau de ces pâtes de fruit qu’elle aimait m’a fait un effet bizarre. Je suis incapable de te dire ce que j’ai ressenti, mais une chose est certaine : quand j’ai voulu manger l’un des bonbons restés dans sa boîte quelque chose m’en a empêché.

Sans commentaires, Franco prit le tout et passa dans la pièce voisine qui était son laboratoire privé, celui où il se livrait à des recherches et à des expériences qui n’avaient pas toujours à voir avec la pharmacie. Morosini était venu souvent dans cette salle qu’il appelait « l’antre du sorcier » et où il avait pris la défense des souris et des cobayes que son ami gardait pour ses expériences mais, cette fois, il ne protesta pas quand le pharmacien alla chercher l’une de ses pensionnaires qu’il posa sur une table où il alluma une lampe puissante. Puis, à l’aide d’une pince minuscule, il fit manger à la souris le fragment trouvé sous le lit. La bestiole grignota la pâte sucrée avec un plaisir évident mais, quelques minutes plus tard, elle expirait sans souffrance apparente. Par-dessus ses lunettes, Franco regarda son ami devenu soudain aussi blanc que sa chemise.

– Tu n’es peut-être pas si fou que ça, après tout ? Voyons la suite !

À une autre souris, il fit manger la pâte rouge que Morosini n’avait pas absorbée, et, cette fois encore, l’animal passa tout bonnement de vie à trépas.

– Ce sont les confiseries que la princesse Isabelle gardait dans sa chambre ?

– Oui. Son péché mignon. Nous en avons mangé pas mal quand nous étions gamins. Je n’arrive même pas à comprendre comment elle pouvait s’en procurer encore pendant la guerre.

– Elle les faisait venir du midi de la France et apparemment elle n’a jamais eu de difficultés. Tu devrais aller me chercher le reste de ces sucreries. Pendant ce temps, je vais essayer de savoir de quoi sont mortes les souris...

– Entendu, mais je ne reviendrai qu’après déjeuner sinon Cecina va me faire un scandale. Tu penses bien qu’elle m’a préparé un festin. À propos... tu ne veux pas venir le manger avec moi ?

– Non, merci. Cette histoire m’intrigue et m’a coupé l’appétit.

– Je n’ai pas très faim non plus... Ah, j’allais oublier ! Veux-tu me donner du calomel pour Cecina ?

– Encore ? Mais elle en fait des tartines, ma parole ?

Néanmoins, il emplit un petit flacon de chlorure mercureux en poudre :

– Tu diras à cette grosse gourmande que si elle mangeait moins de chocolat, elle n’aurait pas si souvent besoin de ça...

Un quart d’heure plus tard, Morosini, l’appétit coupé et l’esprit ailleurs, s’attablait devant le fastueux repas de Cecina.

Le déjeuner à peine fini, il déclara en se levant de table qu’il avait besoin d’aller marcher un peu, après quoi il s’en irait rendre visite à sa cousine Adriana. Zian devrait tenir la gondole prête pour quatre heures.

Un moment plus tard, avec le reste des pâtes de fruit, il se retrouvait dans le laboratoire de Guardini. La mine de celui-ci, toujours si sereine, avait subi une curieuse transformation. Derrière les verres brillants de ses lunettes, son regard était soucieux et de grands plis se creusaient sur son front. Morosini n’eut même pas le temps de poser une question.

– Tu as le reste ?

– Voilà. J’ai fait deux paquets, l’un avec ce qu’il y avait dans l’armoire et l’autre avec le reliquat de la bonbonnière.

Deux souris furent conviées à ce qui pouvait être leur dernier repas mais une seule mourut : celle qui avait mangé un bonbon provenant du petit drageoir.

– Je crois que la preuve est faite, soupira le pharmacien en ôtant ses lunettes pour les essuyer. Il y a là-dedans de l’hyoscine. Un alcaloïde dont les pharmaciens ne se servent guère et comme il n’a pas dû venir tout seul, il faut que quelqu’un l’y ait mis... Ça ne va pas ?

Devenu soudain très pâle, Aldo cherchait le secours d’une chaise. Sans répondre, il se prit la tête à deux mains pour essayer de cacher ses larmes. En dépit des craintes encore vagues qu’il éprouvait jusque-là, il y avait au fond de lui-même quelque chose qui refusait de croire que l’on ait pu vouloir faire du mal à sa mère. Tout son être se révoltait devant l’évidence. Comment admettre, en effet, que quelqu’un ait décidé, froidement, la mort d’une femme innocente et bonne ? Dans l’âme meurtrie du fils, le chagrin se mêlait à l’horreur et à une colère qui menaçait de tout balayer s’il ne la maîtrisait pas.

Respectant la douleur de son ami, Franco gardait le silence. Au bout d’un moment, Morosini laissa retomber ses mains, montrant sans honte ses yeux rougis...

– Cela veut dire qu’on l’a tuée, n’est-ce pas ?

– Sans aucun doute. D’ailleurs, je peux bien te l’avouer à présent, la brutalité de l’arrêt cardiaque diagnostiqué par le médecin m’a troublé. Pour moi qui connaissais bien son état de santé, c’était assez inexplicable, mais la nature réserve parfois des surprises plus grandes encore. Ce que je ne comprends pas, c’est la raison d’un acte aussi odieux...

– J’ai peur de la connaître, moi, la raison : on a assassiné ma mère pour la voler. Il s’agit d’un secret de famille mais, à présent, il est plutôt dévalué.

Et de raconter l’histoire du saphir historique en y ajoutant son espoir personnel de rétablir quelque peu sa fortune grâce à lui, et enfin comment il s’était aperçu de la disparition du joyau.

– Voilà une explication, mais elle ouvre sur une autre question : qui ?

– Je ne vois vraiment pas. Depuis mon départ aux armées, mère ne sortait plus guère et ne recevait que de rares intimes : ma cousine Adriana qu’elle aimait comme une fille...

– Tu lui en as déjà parlé ?

– Je ne l’ai pas encore vue. Quand j’ai annoncé mon retour par télégramme à Cecina, je lui ai demandé de ne prévenir personne. Je n’avais pas envie d’être assailli de condoléances à la gare. Si Massaria m’est tombé dessus dès ce matin, c’est parce qu’il m’a vu arriver. Pour en revenir à ce que nous disions, je ne vois pas qui a pu commettre et le crime et le vol, car je suppose que les deux sont liés. Il n’y avait autour de mère que des gens de confiance et, à l’exception de deux gamines engagées par Cecina, nous n’avons plus de personnel...

– Durant ton absence, donna Isabelle a pu rencontrer des gens que tu ne connais pas. Tu es parti depuis longtemps...

– J’interrogerai Zaccaria, sous le sceau du secret. Si je disais à Cecina ce que nous venons de découvrir, elle emplirait Venise de ses clameurs vengeresses et je n’ai pas envie d’ébruiter ce drame...

– Tu ne veux pas avertir la police ? Morosini tira une cigarette, l’alluma et souffla quelques longues bouffées de fumée avant de répondre :

– Non. J’ai peur que nos trouvailles ne lui paraissent un peu minces...

– Et le bijou volé, ça te paraît mince ?