Роберт С. Брамбо

Философы Древней Греции

Посвящается моим родителям

Введение

Развитие философии в Древней Греции от Фалеса до (включительно) Аристотеля – это приключение ума, которое волнует и захватывает.

Центры греческой философии: Иония, Италия, Аттика

Этот рассказ о движении древнегреческой мысли позволяет проследить за тем, как строилась «столица идей», в которой мы живем с того времени и до сих пор. Может показаться удивительным, что такие понятия, как материя, причинная связь, математика, форма, человеческое «я», все нужно было открыть, но это так, и первыми это сделали греческие философы. Сейчас подобные понятия стали частью наших представлений о мире и наша мыслительная деятельность практически невозможна без использования их. Если «здравый смысл» означает сумму тех навыков в разговорной речи и поступках, которые определенное общество считает чем-то само собой разумеющимся и не подвергает сомнению, то наш американский здравый смысл можно считать наследием этих греческих открытий. Поэтому мое повествование – это рассказ о нас, который помогает нам понять наш мир и самих себя.

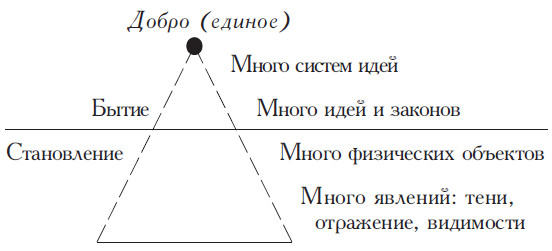

Кроме того, идеи греческих философов есть, по существу, введение в основную область философии. «Философия» в том смысле, в котором этот термин применяется здесь, – это попытка ответить на три основных вопроса. Первый из них – «Что действительно существует?», или «Что такое «бытие»?». Этот вопрос подразумевает существование разницы между реальной действительностью и тем, как мы ее воспринимаем, между тем, какими предметы и явления кажутся, и тем, какие они есть. Он также подразумевает, что у всех разнообразных вещей, которые существуют в мире, есть нечто общее – то, что позволяет им существовать. Вначале философы пытались определить это общее «нечто» как материю: все вещи размещаются в пространстве и длятся во времени. Но после возникновения «чистой» математики, которая предполагает, что числа тоже реальные объекты, хотя они и не физические предметы, философы переключили свое внимание на выяснение того, что такое все вещи.

Второй вопрос – не о внешнем мире, а о внутреннем мире человека. Он звучит просто: «Что такое «я»?» Он появляется в нашем рассказе позже, чем вопрос «Что такое «бытие»?». Причина этого в том, что лишь после того, как возникли и какое-то время развивались естественные науки и теория общественных явлений, философы осознали, насколько люди отличаются от всего остального, что существует в природе. Ни естественные, ни общественные науки не могли удовлетворительно объяснить, что такое человеческое «я», и Сократ признанием этого факта ввел в западную философию ее второй главнейший вопрос.

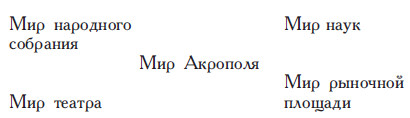

Третий вопрос труднее сформулировать коротко. Возможно, формулировка должна быть такая: «Мир один или миров много?» По мере развития цивилизации специализация членов общества должна становиться все уже. По мере усиления специализации общество начинает обнаруживать, что каждый специалист имеет свой профессиональный взгляд на мир и на других людей. Но каждый из этих взглядов отличается от остальных. Например, химик и адвокат, говоря, скажем, о «ценности отдельного человека», имеют в виду совершенно разные вещи. Существует ли какой-то способ нанести на карту области человеческого знания, известные нашим экспертам, суммировать их открытия и дать экспертам возможность говорить вместе? Наше общество еще не позволяет нам ответить на этот вопрос. Однако Платон и Аристотель в своих философских учениях предполагают, что такого единения можно достичь с помощью философии. В пределах своей собственной греческой культуры они успешно сумели свести множество специализированных взглядов на мир в единое мировоззрение, и их работа может стать полезным примером для нашей теоретической философии.

Все современные философы согласны, что изучение древнегреческой мысли может дать человеку нечто ценное. Следуя умом за движением этих древних идей, мы видим, как привычный для нас мир рождается из скрывающего все знакомые нам контуры и различия тумана мифологии. Но насчет того, чем именно ценно это изучение, у сегодняшних философов существуют разные мнения. Некоторые из них считают, что такие занятия хороши прежде всего тем, что позволяют нам узнать, каким люди представляли себе мир в те времена, когда разум еще не разрезал действительность на куски со своими четкими границами. Другие полагают: изучение древних философов хорошо тем, что позволяет нам понять, какие прочные корни в прошлом опыте и прошлых проверках имеет наш современный здравый смысл. Третьи думают, что многие основные положения греческой философии верны и сейчас и что их можно применить для решения наших проблем – если не всех, то некоторых. Но мы все согласны в том, что смотрим на мир по-древнегречески и что-то выиграем, если ясно осознаем те идеи, которые теперь так прочно вросли в наше мышление, что мы их не замечаем.

Даже если греческая философия не поможет нам понять наш собственный мир и наши идеи, она будет управлять нами, когда мы станем давать чему-то оценку. Доплатоновские философы освещают путь к основным системам философии – платоновской и аристотелевской, – системам таким же великим, как Парфенон или самые совершенные эллинские скульптуры. Умение их оценить дает нам новый взгляд на мир, позволяет лучше реализовать ту способность творить и понимать, которой наделена человеческая душа.

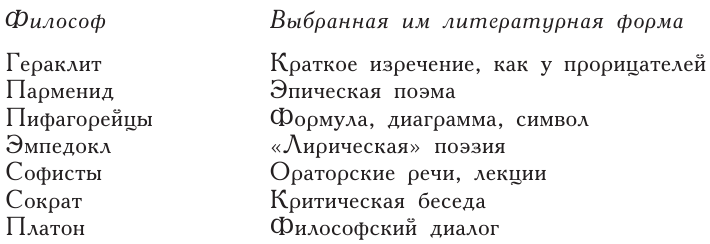

Хотя изучение греческой философии полезно и интересно одновременно, оказалось, что очень трудно написать введение в мир древнегреческой мысли так, чтобы оно не было ни учебником, заполненным одними конкретными фактами, ни обобщенной оценкой без конкретного содержания. У нас очень мало информации о раннем периоде древнегреческой мысли от ее начала до Сократа, а о втором, системном ее периоде, который представлен Платоном и Аристотелем, информации слишком много. Реконструкция учений самых ранних философов – работа деликатная и трудоемкая: ни одной их работы не сохранилось, и приходится восстанавливать их идеи и вклады в науку по более поздним, разбросанным в разных местах цитатам, анекдотам и критическим замечаниям. Это в какой-то степени похоже на то, как если бы кто-то через две тысячи лет после нас пытался восстановить философское учение Джона Дьюи[1], не имея ни одной его работы, а только набор цитат из них, критические замечания и рассказы. Эта проблема не будет решена даже тогда, когда мы соберем все существующие материалы и составим себе мнение о достоверности каждого из них. Необходимо выявить не только то, что сказал такой-то человек, но и то, что он имел в виду, говоря это. А философия на ранних этапах своего развития принимала много различных литературных форм – от эпоса до афористического изречения, и в каждом из этих жанров были свои правила обозначения понятий. Но даже если бы не было этого разнообразия, мы все равно должны были бы рассматривать значения слов в контексте определенного, очень не похожего на современный, этапа развития языка и мышления. Мы должны критически относиться к существующему у нас соблазну прочитывать у древних авторов современные идеи, иначе этот соблазн приведет нас к заблуждению.

С Платоном и Аристотелем проблема как раз качественно иная. Их работы сохранились почти полностью, и в этих полных собраниях Платоновых диалогов и Аристотелевых конспектов лекций затронуто много тем, которые рассматриваются со многих точек зрения. Обработать все это и оказаться в состоянии увидеть главные контуры каждой из двух систем как органичного целого – это гигантская задача.

Сейчас в нашей современной философии как раз возрождается интерес к древнегреческой мысли. Однако разные философы считают греческую философию интересной по разным причинам. Во Франции и Германии экзистенциалисты верят, что она ценна и волнует нас потому, что помогает нам вернуть себе чувство, что мы находимся лицом к лицу с целостным миром, еще не разрезанным на части и не размеченным острым лезвием логики, основанной на принципе «или – или», не подвергшимся обработке классифицирующего ума. В Англии и Америке ученые больше внимания уделяют точности, и в их работах не хватает волнующего чувства постижения метафизики.

Но мы, естественно, начнем учиться с того, что Альфред Норт Уайтхед[2] назвал «этапом романтики», когда человек очарован предметом своих занятий и видит его перед собой как единое целое, а не как то, что изучил по частям. Это подводит нас к следующему «этапу точности», на котором наше внимание сосредоточивается на анализе, классификации деталей и овладении необходимыми техническими приемами. И наконец, мы подходим к «этапу обобщения», или «этапу мастерства». На этой стадии мы снова видим предмет изучения как единое целое, все части которого видны четко и удерживаются на своих местах несколькими основными принципами. Это хорошее описание учебного процесса, и оно точно соответствует тому, как формировалась греческая философия.

В этой книге я попытался познакомить читателя с изучаемым предметом так, чтобы не удалить из рассказа всю романтику ради точности, но при этом пойти дальше восторга от первой встречи и сообщить читателю те подробности, которые показались мне наиболее существенными. Завершающий этап обобщения, на котором происходит формирование важных суждений и оценка истинности утверждений, читатель должен пройти самостоятельно.

Остается сделать еще одно важное замечание. Я веду свой рассказ по прямой линии – без тех многочисленных оговорок и упоминаний об альтернативных взглядах, которые более естественны для научного стиля. Практически по каждому факту или толкованию, которые имеют отношение к древнегреческой мысли, существуют разногласия. Этого и следует ожидать, когда лично заинтересованные ученые активно исследуют новые подходы и измерения, пробуя различные техники исследования. Но к несчастью, если на каждом шагу останавливаться и говорить: «Хотя нельзя исключать такую-то альтернативную возможность, взвесив все, я придерживаюсь мнения, что…» – то главная линия рассказа теряется в тумане неуверенности и многословия. А оговорки интересны и важны только потому, что интересен и важен главный рассказ, который они корректируют. Фактические данные и альтернативы, касающиеся моего текста, частично отражены в разделе «Примечания».

Иония и Италия

Рассказ о греческой философии от ее самых ранних этапов до вершины ее развития в Афинах в IV веке до н. э. начинается с того, что произошло в начале VI века до н. э. на греческой границе. На востоке в Ионии, части греческого мира, в которую входили острова Эгейского моря и греческие города на побережье Малой Азии, и на западе в Южной Италии и на Сицилии возникли новые идеи. Эти идеи заставили людей Запада по-другому видеть мир: вместо взгляда, который мы сейчас ощущаем как чуждый и примитивный, они принесли новое мировоззрение, имеющее заметное сходство с нашим.

В раннегреческом мире единственным методом исторического фиксирования событий и объяснения природы еще была мифология. А с мифологической точки зрения мир устроен так, что все события, которые в нем происходят, – это результат решений и вмешательства более или менее капризных личностей, похожих на нас. Это мир, построенный по образцу человеческого, где причинами всех событий являются многочисленные боги, каждый из которых управляет какой-то частью мира, а законов природы нет и предсказуемого порядка мало. В таком мире человек должен довольствоваться мифологическим «объяснением» в форме эстетически правдоподобного рассказа. Так что греческая философия появилась на свет в мире, где не было точной истории, не было науки, не было чистой математики, не было даже представления о тех различиях, которые мы сейчас принимаем без доказательств, – между сознанием и материей, субъектом и объектом, одушевленными и неодушевленными объектами, чудом и естественной причиной. Вместо истории было собрание легенд, из которых одни точно отражали реальное прошлое, а другие вели свое начало от древних мифов о сотворении мира. Вместо науки не было ничего, если не считать технические приемы и вычисления, которые неизбежно должны были предшествовать науке. Правда, на Ближнем Востоке вавилоняне выполнили большую работу в области ведения астрономических записей и математических вычислений, но когда они смотрели за пределы своих таблиц и искали дальнейшие объяснения, то обращались к астрологии. Чистая, не прикладная математика еще не была открыта.

Греческая философия зародилась на побережье Малой Азии, в Ионии, позже имела большие достижения в Южной Италии и, наконец, достигла своей вершины в Афинах в V и IV веках до н. э.

Хотя на вавилонских глиняных табличках сохранились интересные решения некоторых видов уравнений, они не относятся к чистой математике. Египтяне, несмотря на то что некоторые современные оккультисты читают историю мира по пропорциям пирамиды Хеопса, вообще не имели чистой науки. Похоже, что цивилизация Древнего Египта имела высокоразвитые технику, искусство и культуру, но была совершенно лишена тех научных компонентов, которые стали так важны для Запада.

То, что формальная логика не была изобретена в Египте или Вавилоне, – не случайность, поскольку для существования формальной логики необходимо существование математических и научных схем рационального объяснения явлений, на основе которых она могла бы делать обобщения. Для современного логика попытка сформулировать обобщающий вывод при помощи тех моделей мышления, которые существуют в магии, мифе и фольклоре, была бы кошмаром.

Религия, связанная с мифами древнейших греков, была комплексом, сложившимся из многих разнообразных течений. Греки поклонялись олимпийским богам, и эта олимпийская религия постепенно включала в себя местные культы и местных божеств (следы этого мы часто находим в сказаниях о любовных похождениях Зевса). Похоже, что олимпийские боги в представлении людей из народа были семьей, точно такой же, как человеческие семьи, хотя они были бессмертны и гораздо сильнее людей. Их представляли себе и внешне похожими на людей, то есть предполагалось, что статуи в храмах – их точные изображения. Эти боги ссорились между собой, имели любимцев, их можно было убедить что-то сделать с помощью подарков, и они легко начинали сердиться, если смертные забывали оказывать им почтение. Параллельно с почитанием богов Олимпа, которое частично было обязанностью гражданина, существовали мистические религии, основателем которых считался Орфей. Эти религии обещали посвященным в их веру особый дар прозрения, позволяющий видеть загробную жизнь, и иметь большие, чем обычно, шансы на спасение в ином мире. Кроме того, греческий эпос и греческие трагедии отражают чувство, что где-то выше даже самих богов существует Судьба, и она выносит решения, которые невозможно отменить и избегнуть которых не могут ни боги, ни люди. Но представление о Судьбе было смутным, а помимо него мало что среди множества богов, культов и мистических откровений могло навести благочестивого грека на мысль искать в природе какой-то разумный порядок или общий для нее закон – те порядок и закон, существование которых мы иногда в результате долгой традиции считаем естественным выводом из положений нашей собственной религии.

На границах греческого мира дух приключений чувствовался постоянно. Основная природа этих мест – горы, море и небо. Географические факторы влияли на каждый шаг человека в его повседневной жизни. Приливы, звезды и холмы были важны для людей и требовали постоянного внимания к себе.

Помимо этого существование иноземных соседей давало грекам, особенно живущим на границе, понять, что есть и другие цивилизации, кроме их собственной. На востоке были Персидская и Египетская империи, которые вели торговлю, время от времени воевали и распространяли свое культурное влияние. На западе находился Карфаген, незнакомая враждебная сила, которая захватила западную часть Сицилии и не давала греческим кораблям заплывать слишком далеко на запад в Средиземное море.

Суровый, состоящий из крупных частей пейзаж Кефалонии типичен для восточного побережья и островов Ионического моря. По нему видно, как воображение могло подсказывать конкретные представления для нового понятия «основное вещество», предложенного и истолкованного Фалесом, Анаксименом и Анаксимандром.

Политически греки были организованы в города-государства. Это была децентрализованная модель общества, которая сложилась естественно и хорошо подходила к географическим условиям материковой Греции. На побережье Малой Азии и на соседних с ним островах, а также на сицилийских равнинах эта форма общественной организации оказалась не вполне стабильной. Малоазиатские города не смогли сотрудничать между собой настолько эффективно, чтобы избежать завоевания, и Персия захватила их по одному. А политическая история Самоса и Сицилии показывает, что там временами была сильная централизованная диктатура, а временами довольно свободно организованная демократия.

Хотя основа культуры у этих двух регионов была во многих отношениях одинаковой, между ними были и различия. В Ионии важнейшим центром жизни всегда было море. Персия могла быть врагом, но с ней все-таки было много путей сообщения, и восточные греки признавали ее цивилизованным обществом. Не признающая национальных различий коммерция и техническая традиция подсказывали греческим поселенцам, что можно порвать со стариной и поставить под сомнение старые идеи. На западе земледелие и коневодство были так же важны, как мореплавание. Карфаген, похоже, имел гораздо меньше общих дел с греками и казался им гораздо более чужим и диким, чем Персия. Огромные храмы западной границы напоминают нам, что колонисты чувствовали себя, во всяком случае в течение какого-то времени, на краю пустоты и пытались сохранить и укрепить ту религию, которую принесли с собой.

Вероятно, приключенческий настрой души, характерный для границы, был необходимым элементом для возникновения греческой науки и философии. Труднее понять, почему философия на востоке проявила в своем развитии тенденцию к сочетанию материалистических объяснений и раннего признания постоянно возникающего перед людьми факта, что мир нестабилен и постоянно меняется, а на западе приобрела склонность к формализму и рано выразила интуитивное чувство того, что в мире есть что-то постоянное и неизменное, лежащее за границей той действительности, которую воспринимают человеческие чувства.

Фалес

Первооткрыватель психики и философии

Фалес из Милета учил, что «все вещи – вода».

Греки считали Фалеса великим изобретателем за его успехи инженера. Насколько они недооценивали его, видно по тому, что Фалес мог бы не без оснований назвать своими изобретениями понятия «материя», «физика», «наука» и «философия». Как ни странно это звучит, все эти понятия надо было открыть. И чтобы открыть их, надо было расстаться с мифологией. Утверждение Фалеса, что «все вещи – вода», может показаться малообещающим началом для тех науки и философии, которые мы знаем сегодня. Но по сравнению с мифологией, внутри которой оно родилось, это была революция. Разрыв с мифологией не был, да и не мог быть полным. Фалес еще не мог представить себе материю как нечто абстрактное и отделить понятие о ней от мысленного образа морской воды: одно было неотъемлемо от другого. А его представление об изменении еще основывалось на чувстве, что «все вещи имеют душу». Но Фалес задал вопрос нового типа, и этот вопрос придал четкую форму западной мысли.

В одной старинной китайской книге сказано: «Все, что существует, находится в пространстве; и все, что находится в пространстве, имеет звук». Сегодня мы вряд ли согласимся со вторым из этих высказываний, но первое более правдоподобно. В число тем, которыми сейчас занимаются наши ученые-исследователи, входят вопросы о природе пространства и материи, о способах превращения массы в энергию, новые конструкции циклотронов и т. д. Мы считаем все это «наукой», и порой мы – или, по крайней мере, научные обозреватели наших газет – пишем, что сегодняшняя наука занята поисками глубочайшей природной основы нашей действительности. Так ли это на самом деле, зависит от того, истинно ли утверждение, что все существующее в мире расположено в пространстве и состоит из вещества, а это скорее общефилософский вопрос, чем узконаучный.

Именно Фалеса из Милета мы должны благодарить за возникновение на Западе и философии, и науки1. Город Милет в Малой Азии был известен своими инженерами; во времена Фалеса – в первой четверти VI века до н. э. – это был процветающий космополитический морской порт, центр торговли с Египтом, Грецией и Персидской империей. Афины и Спарта в то время были маленькими провинциальными городками2.

Как бывает в большинстве случаев при рождении чего-то нового, появление философии на свет вылядело достаточно скромно; и как во многих случаях бывает с тем, что старо, ее историю трудно выделить из потока информации и восстановить3. Фактически наш главный источник сведений о Фалесе – это короткая цитата из Аристотеля, которая начинается словами: «Фалес из Милета учил, что все вещи – вода4».

Этот отрывок очень бросается в глаза, потому что и вопрос, стоящий за утверждением Фалеса, и характер предложенного в цитате ответа представляют собой нечто новое. До Фалеса никто в Древней Греции и на Ближнем Востоке не пытался ответить, «что такое все вещи». Те объяснения реального мира, которые были, принимали форму анимизма и мифологии5. Сэр Джеймс Фрэзер, великий антрополог XIX века, предположил, что люди донаучной эпохи ошибочно принимали «ассоциацию идей в своих умах» за «причинно-следственные отношения между вещами»6. И хотя мы теперь знаем о первобытной культуре и первобытной мифологии гораздо больше, чем Фрэзер, это его замечание по-прежнему остается поучительным. Попытки причинить вред врагу путем симпатической магии, уничтожая его изображение, – прекрасный пример того, о чем писал Фрэзер: поскольку представление об определенном человеке ассоциативно связано с его изображением, тот, кто выполняет ритуал, предполагает, что между ними есть реальная причинно-следственная связь. А ранние греки на примитивном уровне своей культуры считали, что мир природы населен действующими существами, похожими на людей, только живущими далеко и большими по размеру, которые «делают то, что происходит». Они верили, что ветер дует потому, что кто-то похожий на них самих надувает щеки так же, как делали они, когда дули. Эти действующие существа имели склонность к своенравию и непредсказуемому поведению, и в объяснениях такого рода не было ничего позволяющего предположить, что в природе есть неизменные закономерности и законы. Например, планеты, которые как будто блуждают по небу, были просто «путешественниками»7.

А Фалес, наоборот, пытался формулировать объяснения в терминах причинно-следственных связей между существующими в пространстве и времени предметами, а не в терминах субъективных ассоциаций между идеями.

Давайте рассмотрим ближе тот фундаментальный вопрос, на который ответил Фалес. Поиск ответа на вопрос «Что такое все вещи?» требовал огромной проницательности и огромной силы воображения, поскольку этот вопрос подразумевает, что все в мире – это части единого мира «бытия» и что все вещи имеют какое-то общее свойство. Он влечет за собой вопрос о том, что такое «бытие», в отличие от менее обобщенных вопросов о том, что такое те или иные конкретные живые существа. И прежде чем ответить на этот вопрос, Фалес предположил, что бесконечное разнообразие того, что существует в мире, структурировано настолько, что позволяет дать какой-то один ответ8. С этого допущения и началась философия.

Философия в том смысле, в котором мы будем применять этот термин, кроме всего прочего – попытка найти единственное интуитивное определение бытия, единственную систему реального мира, которая могла бы синтетически объединить и скрепить многочисленные специализированные компоненты наших знаний и нашей общественной структуры. Нет никаких указаний на то, что кто-либо до Фалеса занимался этим вопросом или ожидал, что если бы кто-то заинтересовался им, то наблюдения над физическим миром и их обобщение могли бы дать на него ответ. Ближневосточные легенды, в которых описано, как мир поднимается из воды после Всемирного потопа, отвечают на другой вопрос: как возник мир? Они не задаются вопросом о том, что он такое. Они дают ответ другого рода: «кто-то сделал мир». Нет, определенные вещи всегда действуют определенным образом.

В греческом языке эпохи Фалеса слово hydor (вода) означало не только Н2О, но применялось и для обозначения «любого жидкого вещества». (Примерно так же, как в средние века латинское слово aqua (вода) применялось алхимиками для обозначения любого жидкого химического препарата: мы можем найти у них названия реактивов aqua fortis (сильная вода), aqua regia (царская вода), aqua vitae (вода жизни).) Фалес, конечно, не имел в своем распоряжении ни одного из тех точных слов и понятий, которыми мы пользуемся, когда говорим о «материи в жидком состоянии». Понятие «материя» он открыл сам, и тогда еще не было химических каталогов, где бы перечислялись все виды воды.

Что привело Фалеса к его идее? Хотя мы этого не знаем, мы можем предположить, что к его теории имеют отношение четыре фактора. Во-первых, он был инженером. Милет был центром обучения инженеров персидской армии, а в рассказах о Фалесе говорится, что он был человеком этой профессии. Во-вторых, он был из Милета. В Милете, где смешивались в одной толпе греческие, персидские, египетские и лидийские купцы и путешественники, отбросить принятые в Греции представления было легче, чем где-либо еще. В-третьих, он был путешественником и моряком: из более поздних рассказов мы узнаем о его путешествиях и созданных им новых правилах навигации. Как и у других ионийских греков, центром его мира было Эгейское море. В-четвертых, вода – свежая вода – в этой части мира не была чем-то, что дается даром. Ее огромное значение для всех живых существ и ее вкус здесь оценивали по достоинству: через сто лет после Фалеса поэт Пиндар написал: «Лучшая из всех вещей – вода».

Как бы ни сочетались между собой эти стимулирующие компоненты прошлого опыта, в любом случае из них родилась новая идея – мысль, что различия между вещами каким-то образом обусловлены преобразованиями воды – ее переходами из жидкого состояния в огненное, иначе говоря, газообразное, или твердое, а именно: что в основе этих различий лежит определенная закономерность, потому что все вещи, существующие в природе, – это материя в покое или в движении.

Если говорить коротко, то Фалес определил основные сущностные свойства материи как такие, которые отвечают на его новый философский вопрос; поэтому он имеет право называться первооткрывателем не только философии, но и науки9.

Второй отрывок мысли Фалеса – это снова короткая цитата из его высказываний, сохраненная Аристотелем: «магнит имеет душу («психе»), потому что двигает железо»10. Так же, как слово «гидор» в греческом языке времен Фалеса не всегда означало только один вид жидкости, так и «психе» не имело того значения «сознательное «я», которое сразу же подсказывает нам перевод «душа». Для Фалеса «психе» могло означать всего лишь источник движения, внутреннюю силу. (Другую такую же силу-душу Фалес видел, когда наблюдал за электростатической силой притяжения предметов к янтарю.) Но эта информация все же показывает, что «жидкая материя» Фалеса все-таки была в какой-то степени живой и что изменения и действия, происходящие в природе, частично объяснялись тем, что материя живая11. Представления о безличной природе, в которой нейтральная материя автоматически передает импульсы движущих сил, не возникало у Фалеса. Поэтому мы не совсем правы, когда, говоря о его идеях, применяем термины «природа», «материя» или «автоматические причинно-следственные отношения». Полное разграничение представлений о природе как о чем-то механическом и представлений о природе как о чем-то живом произошло только через восемьдесят лет после него.

То, что слова «жидкость» и «душа» были такими двусмысленными в греческом языке во времена Фалеса, не случайно. До него никто даже не вступал на путь формирования ясного представления о материи, а без понятия «материя» никому не могли прийти на ум ни понятие «физика» (изучение движущейся материи), ни понятие «материализм» (философский взгляд, согласно которому все, что существует, материально). У греков тогда еще не было ясного представления о человеческом «я», оно же душа, оно же сознание; они склонялись к тому, чтобы отождествлять «я» человека с его телом. Представление о душе человека как внутреннем «я», отдельном от тела, появилось на сцене философии почти через два столетия после Фалеса.

Некоторые философы будут спорить с этим, доказывая, что ясновидение и проведение четких границ несовместимы. Они полагают, что философия неизбежно теряет дар ясновидения по мере того, как наука, жизнь и учеба создают эти четкие границы. Рассматривая историю мысли, мы должны спросить себя, действительно ли факты показывают, что такое противоположение обязательно, то есть существует всегда12.

Кроме положений Фалеса о том, что вода – основное вещество и «психе» – причина движения, существует только спутанный клубок анекдотов и легенд о нем.

Благодаря тому что у Фалеса было много талантов, он был героем не только для позднейших историков философии: древние греки сделали его и литературным героем. Разнообразие интересов и изобретательность Фалеса привлекали их, и ему было приписано множество мудрых афоризмов и приключений. Вероятно, первый на Западе рассказ о рассеянном ученом был сочинен про Фалеса13. (Вот как звучит эта прародительница всех шуток о рассеянных профессорах: «Фалес однажды ночью смотрел на звезды и из-за этого упал в оросительную канаву. Молодая служанка-фракийка вытащила его оттуда и отругала: «Как ты собираешься понять, что происходит в небе, если не можешь разглядеть даже собственные ноги?»)

Часть этих рассказов и анекдотов, видимо, основана на каких-то фактах и позволит нам с интересом – который почти становится муками Тантала – бросить несколько быстрых взглядов на творческий путь этого раннего древнегреческого мыслителя. Например, точно известно, что Фалес предсказал затмение Солнца, остановившее сражение 23 мая 585 года до н. э.14 Говорили, что он измерил высоту египетских пирамид по их теням и разработал способ измерять расстояния от находящихся в море кораблей до берега. Говорили, будто Фалес, чтобы заставить замолчать своих друзей, которые поддразнивали его тем, что он так умен, а не богат, скупил в своем краю все маслобойни, где выжималось оливковое масло, и накопил крупное состояние, а потом потратил его на статую, которую по обету поднес в дар храму в Дельфах. (Эту историю рассказал Аристотель и предложил, чтобы кто-нибудь собрал рассказы о том, каким образом люди зарабатывают большие деньги.)15 Мне самому эта история нравится, и я думаю, что она несомненно произошла на самом деле, но отбрасываю ее позднейшее украшение – рассказ, согласно которому Фалес предсказал по звездам необыкновенно богатый урожай.

О Фалесе также рассказывали, что он изменил направление реки Галис для царя Лидии Креза, написал сборник литературных произведений, посоветовал мелким греческим городам Малой Азии объединиться, потому что по отдельности они будут захвачены Персидской империей16, измерил отношение диаметра Солнца к размеру всего небосвода; предложил несколько новых правил навигации (но сами правила, похоже, безнадежно искажены при передаче этого рассказа)17. Многое в этих легендах, вероятно, основано на фактах, и они создают привлекательный образ человека с напряженно работающим, любознательным и разносторонним умом.

Некоторые предполагают, что Фалес просто повторил ближневосточные мифы о великом потопе и о сотворении мира; другие считают, что он был только инженером, которому жившие позже почитатели приписали и дар философского прозрения. Но ни одна из этих версий не согласуется с фактами. Совершенно верно, что Фалес был здравомыслящим, деловым и нормальным человеком, а это не совпадает с распространенным представлением о философе как аскете и мистике, который излагает свои мысли загадочно и поэтически. Но само это представление подразумевает довольно односторонний взгляд на то, что такое философия.

Читатель, которому нравится заниматься историческими расследованиями, найдет литературные источники и исследовательские работы, которые восхитительно реконструируют и интерпретируют слова и дела Фалеса. В частности, книга «Жизнь и мнения выдающихся философов», составленная Диогеном Лаэрцием в III веке н. э., полна анекдотов и рассказов о Фалесе. Ее весело и приятно читать, хотя Диоген некритически относился к своим источникам и его информация часто недостоверна.

Анаксимандр

Идея нейтральной материи

Все вещи возникают из безграничного…

Фалес со своей идеей о систематическом развитии естественных наук стал для греков великим первопроходцем в области мысли. Но современные ученые скорее выберут своим героем его преемника, более поэтичного и пылкого Анаксимандра. Он поистине может быть назван первым настоящим философом.

Анаксимандр пошел дальше блестящего, но простого утверждения, что все вещи сделаны из одной и той же материи, и показал, как глубоко должно проникать средствами объективного анализа в реальный мир. Он сделал четыре четко определяемых крупных вклада в понимание людьми мира:

1. Он понял, что ни вода и никакое другое обычное, как она, вещество не может быть базовой формой материи. Эту базовую форму он представлял себе – правда, довольно смутно – в виде более сложного безграничного нечто (которое назвал «апейрон»). Его теория прослужила науке двадцать пять веков.

2. Он перенес понятие закона из человеческого общества в физический мир, и это было полным разрывом с прежними представлениями о капризной анархической природе.

3. Он первым догадался применять механические модели, чтобы облегчить понимание сложных природных явлений.

4. Он сделал в зачаточной форме вывод о том, что Земля изменяется с течением времени и что высшие формы жизни могли развиться из низших.

Каждый из этих вкладов Анаксимандра – открытие первой величины. Мы можем получить представление о том, насколько они важны, если мысленно уберем из нашего современного метода мышления все, что связано с понятиями, что такое нейтральная материя, законы природы, вычислительный аппарат масштабов и моделей и что есть эволюция. Мало что осталось бы в этом случае от науки и даже от нашего здравого смысла1.

Анаксимандр был родом из Милета и появился на свет примерно через сорок лет после Фалеса (следовательно, его зрелая деятельность должна была начаться около 540 года до н. э.). О нем писали, что он был учеником Фалеса и сменил своего учителя в милетской школе философии. Но и дата, и эти сведения основаны на позднейших сообщениях, которые не точны хронологически и переносят представление об организованных по определенной системе школах на ранний период древнегреческой мысли, когда в действительности еще не было таких формальных объединений философов и ученых. Однако мы можем быть уверены, что Анаксимандр был младшим земляком Фалеса, осознал и высоко оценил новизну его идей и развил их – как именно, уже было сказано. Анаксимандр был философом в том смысле, что занимался в числе интересовавших его вещей и философскими вопросами; но в ту раннюю эпоху философия и наука еще не разделились на отдельные области. Нам лучше считать Анаксимандра любителем, чем следовать за предположениями позднейших историков, переносивших в прошлое свое представление о философе-профессионале.

К уже упомянутым сведениям о его родном городе, времени жизни и знакомстве с Фалесом мы мало что можем прибавить. Анаксимандр был разносторонним и практичным человеком. Милетцы выбрали его главой новой колонии, что говорит о его важной роли в политической жизни2. Считается, что он много путешествовал, и это, возможно, подтверждают три факта его биографии: он был первым греческим географом, который составил карту; одна его поездка – из Ионии на Пелопоннес – подтверждается свидетельством о том, что он создал в Спарте новый инструмент в форме солнечных часов, который измерял продолжительность времен года; то, что он видел высоко в горах окаменевших рыб, говорит о том, что он, вероятно, поднимался в горы Малой Азии и внимательно всматривался в то, что видел вокруг3. Добавляя к этому традиции Милета, родины инженеров, и то, что Анаксимандр применял технологические приемы, когда конструировал инструменты, карты и модели, мы также можем предположить, что он, как и Фалес, был по меньшей мере знатоком инженерного дела, а возможно, и профессиональным инженером.

Первым крупным вкладом Анаксимандра в науку были его новый метод анализа и понятие «материя». Он соглашался с Фалесом в том, что все в мире состоит из какого-то одного вещества, но считал, что это не могло быть ни одно привычное для человека вещество вроде воды, скорее это было «безграничное нечто» (апейрон), в котором изначально содержались все формы и свойства вещей, но которое само не имело никаких характерных для него конкретных признаков4.

В этом месте Анаксимандр сделал в своих рассуждениях интересный ход: если все существующее в действительности – материя с определенными свойствами, эта материя должна иметь возможность быть в одних случаях горячей, в других холодной, иногда мокрой, а иногда сухой. Анаксимандр считал, что все свойства материй группируются в пары противоположностей. Если отождествить материю с одним свойством из такой пары, как сделал Фалес, сказав «все вещи – вода», то из этого последует вывод: «быть – значит быть мокрым. А что же тогда происходит, когда вещи становятся сухими? Если материя, из которой они состоят, всегда мокрая (так Анаксимандр определил Фалесово слово гидор), высыхание уничтожило бы материю в вещах, они стали бы нематериальными и перестали существовать. Точно так же материю нельзя отождествить ни с каким одним качеством и тем самым исключить его противоположность. Отсюда следует, что материя есть нечто безграничное, нейтральное и неопределимое. Из этого «резервуара» вычленяются противоположные качества: все конкретные вещи возникают из безграничного и в него возвращаются, когда перестают существовать5.

Это движение философской мысли от примитивного определения материи как гидор (вода) к пониманию материи как бесконечной субстанции – огромный шаг вперед. И действительно, до XX века в науке и философии нового времени материю часто описывали как «нейтральное вещество», что очень похоже на «апейрон» Анаксимандра6. Но между современной идеей и ее древней прародительницей есть одно коренное различие: Анаксимандр еще не знал разницы между образом, который создает воображение, и абстрактной умственной конструкцией. По-настоящему абстрактное понятие материи появилось только через двести лет после Анаксимандра, когда была создана атомистическая теория. Бесконечное вполне могло ассоциироваться у Анаксимандра с образом серого тумана или темной дымки на закате или холмов неопределенных очертаний на горизонте. Тем не менее эта попытка дать определение веществу – основе всей физической реальности – вела прямо к тем позднейшим более совершенным схемам, которые мы обнаруживаем, когда возникает материализм как полностью развитая философская система.

Ввод Анаксимандром моделей в астрономические и географические исследования был не менее важным переломным шагом в развитии науки7. Очень мало людей понимают, как велико значение моделей, хотя мы все их используем и не можем обойтись без них. Анаксимандр пытался конструировать предметы, воспроизводя присущие им линейные соотношения, но в меньшем масштабе. Одним из результатов этого стала пара карт: карта земли и карта звезд. Карта показывает расстояния до различных мест и направления, в которых надо к ним двигаться. Если бы людям приходилось узнавать, где находятся другие города и страны, по дневникам путешественников и собственным впечатлениям, то путешествия, торговля и географические исследования были бы очень тяжелыми занятиями. Анаксимандр построил также модель, воспроизводившую движения звезд и планет; она состояла из колес, вращавшихся с разными скоростями. Подобно проекциям в наших современных планетариях, эта модель позволяла ускорять видимое движение планет по их траекториям и находить в нем закономерности и определенные соотношения скоростей. Чтобы коротко объяснить, сколь многим мы обязаны применению моделей, достаточно напомнить, что атомная модель Бора сырала ключевую роль в физике и что даже химический эксперимент в пробирке или опыт над крысами в биологии – это применение техники моделирования.

Первая астрономическая модель была довольно простой и безыскусной, но при всей своей примитивности она была прародительницей современного планетария, механических часов и множества других родственных им изобретений8. Анаксимандр предположил, что земля имеет форму диска, расположена в центре мира и окружена полыми трубчатыми кольцами (современный дымоход – хорошее подобие того, что он имел в виду) разного размера, которые вращаются с разными скоростями. Каждое трубчатое кольцо полно огня, но само состоит из твердой оболочки вроде скорлупы или коры (эту оболочку Анаксимандр называет флойон), которая позволяет огню вырываться наружу только из нескольких отверстий (дыр для дыхания, из которых огонь вырывается, словно его раздувают кузнечные мехи); эти отверстия – то, что мы видим как солнце, луну и планеты; они движутся по небу, когда вращаются круги. Между круглыми колесами и землей расположены темные облака, которые вызывают затмения: затмение происходит, когда они закрывают отверстия в трубах от наших глаз. Вся эта система в целом вращается, делая оборот за один день, и, кроме того, каждое колесо движется само по себе9.

Было ли в этой модели такое толкование и для неподвижных звезд, не вполне ясно. Похоже, что Анаксимандр сконструировал глобус неба, но нам неизвестно, как это расширение области применения техники карт и моделей было связано с движущимся механизмом из колец и огня.

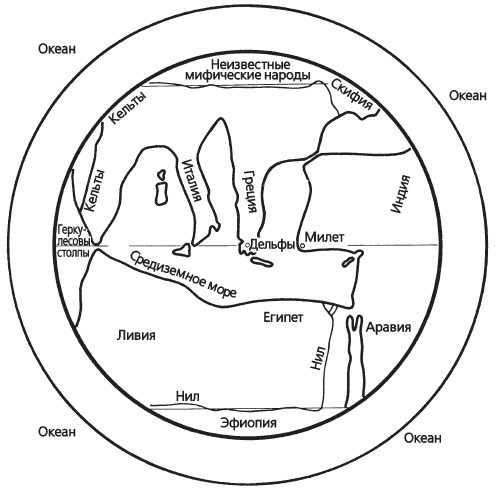

АНАКСИМАНДР. ПЕРВАЯ КАРТА

Эта карта – реконструкция того, что, как считают, было первой когда-либо начерченной географической картой. Ее центр – Дельфы, где камень, называвшийся «пуп земли» (по-гречески «омфалос»), отмечал точный центр земли. Картографом, создавшим ее, был Анаксимандр, греческий философ, живший с примерно 611-го по 547 год до н. э. Ранние карты все были круглыми. Полвека спустя Геродот комментировал это так: «Мне смешно видеть, что так много людей до сих пор чертили карты Земли, но ни один из них не изобразил ее даже сносно: ведь они рисовали Землю круглой, словно она сделана с помощью компаса, и окружали ее рекой Океаном.

Великим вкладом Анаксимандра в науку была общая концепция моделей, которые он применял таким же образом, как мы применяем ее теперь. В составлении первой карты известного ему мира он проявил то же самое сочетание технической изобретательности и научной интуиции. Точно так же, как движущаяся модель может показать соотношения длительных астрономических периодов в меньшем масштабе, в котором их легко наблюдать и контролировать, карта представляет собой модель расстояний между объектами и их взаимного расположения в меньшем масштабе, так что человек может охватить все это одним взглядом; карта избавляет его от необходимости путешествовать долгие месяцы или пытаться разобраться в разрозненных заметках, где путешественники описывали свои маршруты, чтобы определить расположение мест, расстояния и направление движения.

Идея карты уже сама по себе – показатель любви к четкости и симметрии, которая была характерна для греческой науки и для позднейших классических карт и моделей. Мир у Анаксимандра имел форму круга с центром в Дельфах (где священный камень омфалос, как считали греки, отмечал точный центр Вселенной) и был окружен океаном. Как и колеса – «дымоходы», эта карта стала примитивным предком огромного потомства: она прародительница карт и чертежей, которые сделали возможным существование современной навигации, изыскательских работ в географии и геологии. «Карта звезд», возможно, еще более яркий пример того, как работал этот оригинальный научный по своей природе древний ум: мысль нанести небо на карту вместо того, чтобы смотреть на узоры, в которые складываются звезды, как на предзнаменования или украшения, подразумевает, что земные и небесные явления имеют одинаковую природу, и означает попытку понять мир не путем эстетической фантазии и не безответственным путем религиозного суеверия.

Но это применение моделей для дублирования изучаемых закономерностей природы, какой бы огромной ни оказалась их роль за прошедшие с тех пор века, всего лишь побочное дополнение к более общей идее о том, что природа регулярна и предсказуема. Эту идею Анаксимандр выразил в своем определении природного закона10: «Все вещи возникают из безграничного… они возмещают друг другу ущерб, и одна платит другой за свою вину перед ней, когда совершает несправедливость, согласно счету времени»11.

Хотя кажется, что Анаксимандр повторяет идеи высокой трагедии, в которой «гибрис» (избыток гордости) неизбежно приводит к «немесис» (падению-возмездию), он говорит чисто юридическим языком, позаимствованным из судебной практики, где вред, который один человек причиняет другому, компенсируется уплатой денег. Здесь он использует в качестве модели для периодической смены природных явлений не часы, а маятник. «Все вещи», которые по очереди нарушают закон и расплачиваются за это, – это те противоположные друг другу качества, которые «вычленяются» из безграничного. События в природе и в самом деле часто имеют форму постоянного движения от одного крайнего состояния к другому, противоположному, и обратно; наглядные примеры этого – прилив и отлив, зима и лето. Это движение и стало моделью для Анаксимандровых «законов природы»: одно качество пытается развиться больше, чем следует, вытесняя свою противоположность, и поэтому «справедливость» отбрасывает его назад, наказывая за вторжение на чужую территорию. Но с течением времени та из противоположностей, которая проигрывала вначале, становится сильнее, в свою очередь переступает запретную черту и, «согласно счету времени», должна быть возвращена в свои законные пределы.

Это было огромным прогрессом по сравнению с миром Фалеса, где за изменения и движение отвечали индивидуальные «психе» вещей, хотя склонность к наделению всего человеческими свойствами и мифологическому мышлению не угасла полностью. С исторической точки зрения интересно, что определение закона природы возникло как перенос в другую область уже сложившегося в обществе представления о судебном праве: мы скорее стали бы ожидать противоположного, поскольку природа кажется нам гораздо более упорядоченной, чем человеческое общество. Однако Анаксимандру свод законов показался самой лучшей моделью, какую он мог найти, чтобы пояснить свою новую интуитивную идею точной периодичности и закономерности естественного порядка.

К идее эволюции Анаксимандра привели знакомство с окаменелыми останками ископаемых животных и наблюдения за младенцами12. Высоко в горах Малой Азии он видел в толще камня окаменевших морских животных. Отсюда он сделал выводы, что эти горы когда-то находились в море, под водой, и что уровень океана постепенно понижался. Мы видим, что это был частный случай его закона чередования противоположностей: разлив и высыхание разлившейся воды. Он совершенно верно рассудил, что если когда-то вся земля была покрыта водой, то жизнь должна была зародиться в этом древнем океане. Он говорил, что первыми и простейшими животными были «акулы». Мы не имеем объяснения, почему именно они, но, вероятно, потому, что, во-первых, акулы казались ему похожими на ископаемых рыб, которых он видел, и, во-вторых, очень жесткая кожа акул казалась ему признаком примитивности. Глядя на человеческих детей – у него был по меньшей мере один собственный сын, – он пришел к заключению, что ни одно такое беспомощное живое существо не могло выжить в природе без защищающего окружения. Жизнь на суше произошла от морской жизни: по мере того как вода высыхала, животные приспосабливались к этому, отращивая колючие шкуры. Но людям из-за их долгой беспомощности в детстве был нужен еще какой-то дополнительный процесс. Но перед этой задачей Анаксимандр встал в тупик: он смог лишь предположить, что люди, может быть, развивались внутри акул и освобождались из них, когда акулы умирали, а сами к этому времени становились более способны к самостоятельной жизни.

В своих размышлениях на биологические и ботанические темы Анаксимандр высказал еще одну оригинальную мысль: что во всей природе существа, которые растут, делают это одинаковым образом. Они растут концентрическим кольцами, самое внешнее из которых затвердевает и превращается в «кору» – кору деревьев, кожу акул, темные оболочки вокруг огненных колес в небе. Это был способ собрать в одно целое явления развития, обнаруженные по отдельности в астрономии, зоологии и ботанике; но эта «раковинная» теория, в отличие от других идей, которые мы здесь рассматривали, никогда не принималась всерьез. Позднейшие философы и люди науки, от древнегреческих до современных американских, выбирали в качестве модели того, чем должна быть наука, либо физику, либо зоологию (крайние случаи: соответственно самый простой и самый сложный изучаемый предмет). А высказывание Анаксимандра больше похоже на обобщающий вывод из ботаники13.

Анаксимандр, сочетавший в себе любознательность ученого, богатое воображение поэта и гениальную дерзкую интуицию, несомненно, может разделить с Фалесом честь стоять у истоков греческой философии. После Анаксимандра греческие мыслители смогли увидеть, что новые вопросы, поставленные Фалесом, подразумевают нечто такое, что выходит далеко за пределы тех ответов, которые предлагали и Фалес, и сам Анаксимандр. Мы словно видим, как наука и философия на миг замерли перед только что открывшимся для них новым миром – миром отвлеченной мысли, который ждал своих исследователей.

Анаксимен

Изменение без личности

Все изменения – это сгущение и разрежение.

Фалес и Анаксимандр стали первооткрывателями нового мира естественные наук и философии. Но все же они не были свободных от старых мифологических методов мышления: за изменения, происходящие в мире, у них отвечали персонифицированные силы: душа – «психе» у Фалеса и богиня Дике у Анаксимандра. Человеком, преодолевшим последние остатки мифа, был Анаксимен, третий философ из Милета. Он открыл, что изменения в природе можно объясниты механическими процессами.

Анаксимен считал, что все изменения в мире вызываются изменением – в результате конденсации или разрежения – плотности единого для всего мира вещества-основы, которое он называл аэр. Огромным достоинством этой новой идеи было то, что она дала ученым почву для новых экспериментов, модели и четкие физические объяснения происходящих в природе изменений и их причин1. Этого образа мыслей мы придерживаемся и сегодня. Когда в наши дни человек задает себе вопрос, почему вода превращается в пар, он уже думает не о «душе» или «грехе гордыни», а об огне, который создает давление, то есть силу, «раздвигающую в стороны» молекулы воды. И Анаксимен доказывал, что различные качества и состояния вещества, которые можно наблюдать, – это просто результаты сдвигов давления, создающих различные плотности. Его объяснение все же оставляет желать лучшего в смысле точности, поскольку представление о том, что вещество состоит из частиц, которые могут быть ближе придвинуты одна к другой или отодвинуты друг от друга, появилось лишь через столетие после Анаксимена. У этого философа вещество скорее было непрерывным и растягивалось каким-то образом, который он определял не очень точно.

Прикладное применение этой новой идеи в астрономии позволило улучшить Анаксимандрову первую модель Вселенной. Введя в нее «вращающийся вихрь», по-гречески дине, Анаксимен смог описать, как более плотные и потому более тяжелые клочья сжатого вещества собираются в центре этого вихря, подобно тому как палка втягивается в центр водоворота, а более легкое вещество выталкивается ближе к краям вихря. Одновременно с этим, по его мнению, происходили изменения и столкновения, которые постоянно меняли состояние этой системы, поскольку нагревание и охлаждение изменяли плотность отдельных участков ее внешней части и центра. Если не считать необходимости объяснить, как началось движение, эта вихревая модель представляет собой полную и самоочевидную систему природы: для ее объяснения не нужны ни души, ни боги, а только движущаяся материя. Модель вращающегося мира, совершенствуясь в деталях, оставалась ключевой схемой его строения в астрономии и физике в течение десяти веков после Анаксимена.

Например, Аристофан в своей комедии «Облака» упоминает о керамической модели вихря. Аристофану не нравилась эта наука без религии, частью которой была такая модель, и в пьесе у него есть старик, на которого она сначала производит сильное впечатление, поскольку он заявляет: «Зевс больше не правит, вместо него правит Вихрь», а в конце концов он возвращается к религиозному способу мышления: «Прости меня, Зевс! Я по ошибке принял глиняный волчок за бессмертного бога…» Это доказывает, что вихревая модель мира оставалась стандартом для науки еще в 423 году до н. э., когда были написаны «Облака».

Чтобы осознать величие и важность достижений трех милетских философов, каждый из которых глубже предыдущего проникал в мир и лучше видел его материальность, однородность и механический характер причинно-следственных отношений в нем, – современный читатель должен понять, что перед нами – далекие предшественники современной физики и астрономии. Например, в восхитительной книге профессора Джорджа Гамова «Рождение и смерть Солнца» показано, как современная астрофизика может описывать истории жизни звезд в терминах поочередного увеличения и уменьшения их плотности2. Конечно, по чистоте экспериментов и по сложности и объему опыта разница между современным и древним ученым огромна. Некоторые понятия из книги профессора Гамова, например «гравитационные силы», «ядерные реакции», «орбиты электронов», – это технические идеи такого уровня, что понадобилось два тысячелетия экспериментов и работы мысли, прежде чем их удалось точно сформулировать или измерить. И тем не менее тот взгляд на мир, который принят в современных физике и астрономии, в основном – милетский. Следовательно, когда мы дойдем здесь до того, как Сократ позже критиковал милетцев, нам может оказаться интересно спросить себя, насколько эта критика применима к нашей сегодняшней науке3.

Кроме идеи о механическом характере изменений в природе, Анаксимен выдвинул еще одну идею: что вещество, которое является основой мира, – не вода и не нечто безграничное, а то, что он называл «аэр», то есть воздух4. То, что такой гениальный человек, каким проявил себя Анаксимен, мог посчитать такое представление о материи шагом вперед, кажется движением назад и может озадачить. Но мы должны помнить, что наше понятие материи очень далеко от милетского понятия основы всех вещей. Если «безграничное» у Анаксимандра действительно было серым туманом, мы можем понять, почему слово «аэр» могло показаться Анаксимену более точным обозначением этого вещества без определенных свойств. В то время воздух не считался «телесным». Только через пятьдесят лет греческие ученые доказали, что воздух все же занимает место в пространстве и в сжатом состоянии оказывает сопротивление другим телам. В самом деле, по сравнению с водой или землей воздух действительно кажется лишенным определенных свойств и невещественным: он свободно пропускает через себя звуки и свет, и, если он не движется с большой скоростью, кажется, что он не оказывает сопротивления, когда мы проходим сквозь него.

Анаксимен мог выбрать воздух еще и потому, что в те времена понятие «воздух» содержало в себе идею дыхания, души, дающей жизнь людям и животным. Признание воздуха основой вещей подразумевало связь между жизнью и материей.

Само слово «аэр» использовалось Гомером и более поздними писателями для обозначения темного тумана; завеса из «аэра» могла сделать героя невидимым. Родственное этому слову слово «айтер» (aither) означало ярко светящийся воздух и сияющее небо. Слово «пневма» (pneuma) применялось в значениях «дыхание» и «дух жизни» у людей и животных. Четкой границы между этими тремя словами не было, и «аэр» могло иметь все три значения вместе.

«Аэр» – темный туман – был именно тем образом, который ассоциировался с «безграничным». Чтобы сказать о «нейтральности» своего вещества-основы, Анаксимен немного сместил акценты и выбрал более понятное и распространенное значение слова «аэр» – значение «воздух». Поскольку он рассматривал природу чисто механически, ему теперь нужно было как-то объяснить существование жизни и души, а традиционная ассоциативная связь «аэр – пневмапсихе» (воздух – дыхание – душа) предлагала ему включить жизнь в естественный порядок вещей.

Тем не менее переход от понимания материи как безграничной субстанции к определению материи как «воздуха» был временным шагом назад. «Безграничное» – термин, побуждающий нас выходить в научных исследованиях за пределы наглядных образов, а «воздух» совершенно не подходит для этого.

Обсуждая новую идею Анаксимена, мы указали на то, как сильно милетское представление о вращающемся мире похоже в своей основе на картину мира, принятую в нашей современной физике и астрономии. Но понятие «аэр» указывает на большую качественную разницу между прозрениями ученых на том раннем этапе и теми же идеями сегодня.

Профессор Ф.С.К. Нортроп в своей книге, посвященной сравнительному анализу культур и разработке научной методики этого анализа, проводит как раз то самое различие между этими двумя способами мышления, которое важно для нас здесь. Он называет это разницей между «интуитивными понятиями» и «понятиями-постулатами»5.

«Большинство людей и культур дают своим идеям значения, ассоциируя или отождествляя их с конкретными картинами, возникающими в воображении. Когда мы думаем о материи как о море, похожем на неутомимо движущееся Эгейское море, может быть, покрытое волнами и синее, – это интуитивное понятие. «Понятия-постулаты», напротив, есть результ чисто интеллектуальной работы; их получают в результате обобщения, оставляя при этом воображение позади; это абстрактные идеи, которые нельзя представить в виде картин. Такие понятия-постулаты мы получаем не из своего непосредственного опыта: наши глаза не могут увидеть квадратный корень или закон тяготения. Скорее они связаны с опытом через «косвенную проверку» – через изучение отдельных примеров и частных случаев, которые можно наблюдать. Согласно Нортропу, специфические черты научного и юридического мышления, принятого на Западе, являются результатами того, что греки открыли обобщение. Три милетца, которые начали западную науку и философию, сделали попытку – еще достаточно примитивную – использовать для объяснения вещей «понятия-постулаты». Но эти люди не имели ни опыта, ни аппарата логики для того, чтобы пойти дальше той смеси идеи и образа, которая называется «интуитивное понятие».

Пифагор и его школа

Музыка сфер

Пифагорейцы… поскольку воспитывались, изучая математику, думали, что вещи являются числами… и что все небеса в целом – это гамма и число…

Отвечая на исходный вопрос Фалеса, Пифагор и его последователи утверждали, что все вещи являются числами. Изучение математических соотношений, характеризующих музыкальные гаммы и движение планет, привело Пифагора к вере в то, что количественные законы природы можно обнаружить во всех областях, которые исследует наука. Кроме того, он ожидал, что такие законы так же просты, как законы, управляющие музыкой.

Западная мысль обязана пифагорейцам, во-первых, открытием чистой математики, во-вторых, более строгим определением понятия «математическое доказательство», в-третьих, знанием того, что индивидуальность вещи придают ее форма и структура1. Их работа положила начало научному поиску количественных законов и философской традиции формализма, которая в конце концов достигла наивысшего расцвета у Платона2.

У пифагорейцев философия стала центральной частью религиозного образа жизни, поскольку Пифагор был не только математиком, но также учителем морали и религиозным лидером, и Пифагорейское братство было не толъко группой ученых-исследователей, но также общественным и религиозным сообществом.

Понятие формы и греческое слово «эйдос», которое в конце концов стало его выражать, имеют довольно сложную историю. Первоначально «эйдос» означало «внешний вид вещи», или «лицо» (как у Гомера, когда Ахилл, разгневавшись на Агамемнона, называет его «кинэйдос!» («собачья морда!»). В медицине «эйдос» имело смысл «внешний вид пациента» – его физический тип, имевший значение для постановки диагноза и лечения. В математике «эйдос» было почти синонимом слова «схема» (форма) и означало математическую структуру. Медицинское значение, связывавшее «внешний вид» пациента со здоровьем или болезнью, смешивалось с понятием «хорошая форма», важным в атлетике и танцах, и заставляло предположить, что форма – это критерий ценности. Платон и Аристотель пытались разными путями соединить эти два смысла слова «форма», математический и идеальный.

Эта формалистическая философия появилась на свет в 530 году до н. э., когда выдающийся мыслитель Пифагор переехал со своего родного Самоса в город Кротону в Южной Италии. В Кротоне находилась крупная медицинская школа, и это, возможно, сырало для Пифагора важную роль при выборе нового места жительства. Очень скоро в этом городе сформировалось Пифагорейское братство, под влиянием которого ряд греческих общин в Южной Италии стали жить по социальной и этической программе, которой учил Пифагор; кроме того, мы можем обнаружить в математике и философии новые для того времени идеи, которые приписывают Пифагору и его последователям. Пифагор был одновременно религиозным и общественным лидером, философом и ученым, а также практикующим художником. Возможно, это он разработал чертежи для серии монет нового типа, которые были отчеканены в Италии вскоре после его приезда туда3.

Позднейшим историкам, начиная с эпохи Аристотеля и до сих пор, было трудно представить себе, как две стороны пифагорейства, научная и религиозная, могли существовать вместе, поскольку к тому времени, когда жил Аристотель, четкая граница между наукой и религией стала считаться чем-то само собой разумеющимся. В зависимости от своих собственных предпочтений позднейшие авторы считали кружки пифагорейцев либо чисто научно-исследовательскими организациями, либо чисто религиозными общинами4. Далее мы обсудим сначала интеллектуальные достижения этого братства, а затем его религиозную деятельность.

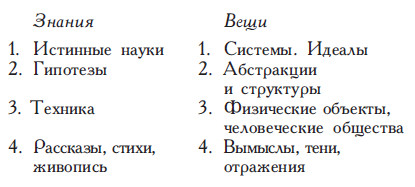

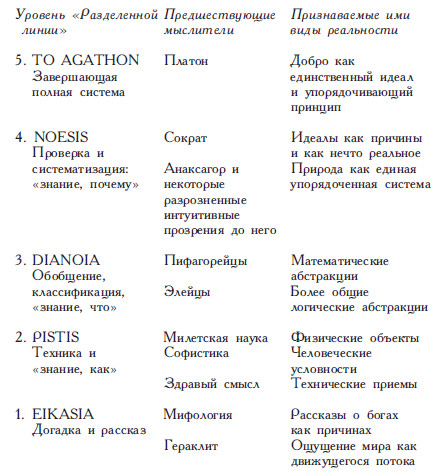

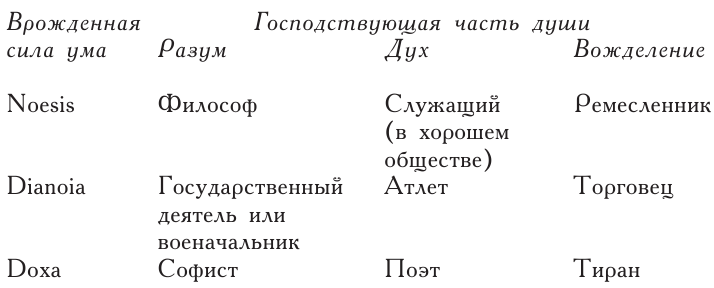

Специфические для пифагорейцев философские идеи можно свести к двум фразам: «Числа – это вещи» и «Вещи – это числа»5. Первая из этих заповедей расширяет понятие реальности далеко за пределы идеи милетцев, что «быть значит быть материальным»; она говорит о том, что пифагорейская школа открыла чистую математику. Вторая заповедь выражает понятие, которое возникло из другого открытия пифагорейцев – что математические формулы можно использовать для объяснения физического мира. Из этого открытия они методом обобщения вывели философский тезис о том, что по своей самой глубинной природе мир – математический. Точно так же, как милетцы под впечатлением того, что открыли физику, думали, что, возможно, материя – ключ, которого одного достаточно, чтобы познать природу вещей, пифагорейцы под впечатлением того, что открыли математику, думали, что она и есть вся философия. Эти два предположения поставили перед последующими греческими философами проблему – как примирить форму и материю, которые обе претендуют на роль составных частей реального мира.

Чистая математика требует огромного шага вперед по пути обобщения. Вместо того чтобы думать и считать в терминах наборы предметов и получать в результате разные формы числа два, если объединяешь в пару двух свиней или два камешка, человек должен сосредоточить внимание на числе два как просто понятии «два», а не количестве «два чего-то». В большинстве примитивных языков, если не во всех них, мы можем обнаружить «счетные приложения» – слова, указывающие на то, какие вещи считают. В нашем языке тоже еще сохранилось несколько таких слов: мы говорим «две головы скота», «два куска хлеба» и так далее. В японском языке их гораздо больше: «два круглых предмета карандашей», «два плоских предмета листов бумаги» и так далее. Это пережитки той стадии развития человеческого сознания, когда числа использовали только как обозначения количества чего-то, и если бы кто-то сказал: «два», те, кто слушал его, спросили бы: «Два чего?» Признать, что «числа – это вещи», можно, только если два и любое другое количество отделены от числовых приложений и больше не зависят от них.

Пифагорейцы обнаружили, что могут думать по тому же методу и о формах. Вместо того чтобы думать о конкретных треугольных участках земли, они могли думать о треуголъности, о любом треугольнике или любом прямоугольном треугольнике6. Сегодня нам, поскольку мы привыкли к чисто отвлеченным математическим понятиям и к мыслительной операции обобщения, трудно оценить по достоинству новизну этого вклада пифагорейцев в науку. И, правду говоря, некоторые стороны их математики поражают нас своей странностью. Во-первых, значительная часть этой новой математики не была чистой, поскольку сильно зависела от рисунков и от воображения. Числа у пифагорейцев имели форму и даже были личностями. Как понятие материи у философов милетской школы, понятие числа должно было пройти путь развития от интуиции до постулата (историки математики часто это скрывают: сообщают только о некоторых теоремах и идеях – тех, которые математически чисты, – и пренебрегают всем остальным). Но возможно, еще поразительнее для нас тот огромный почти религиозный восторг, с которым пифагорейцы относились к математике. Новое понимание формы озарило умы своих древних первооткрывателей с силой, равной силе мистического откровения.

Некоторое представление о степени развития математики в эпоху от Пифагора до Платона мы можем получить из текстов по геометрии, изложенных в книгах 1–5 «Элементов» Евклида, а эти книги – новая редакция более ранних пифагорейских трактатов по геометрии7. Кроме того, получить ответ нам помогают рассказы и некоторые теоремы. «Теорема Пифагора», предположительно открытая самим Пифагором, породила много легенд. Аристотель сообщает, что пифагорейцы знали и давали ученикам своей школы еще в начале учебы доказательство того, что диагональ единичного квадрата несоизмерима с этой стороной. Это доказательство, которое мы применяем до сих пор, показывает, что техника построения доказательств и способность при необходимости мыслить отвлеченно у пифагорейцев достигали очень высокого уровня8. Сообщения о том, что пифагорейцы отождествляли правильные геометрические тела с молекулами материального мира, говорят, что ученых этой школы интересовало применение математических методов к изучению твердых тел и применение математики к естественным наукам. Мы также обнаружим сообщение о «сите» – методе, позволявшем выбрать из последовательности чисел все простые числа, и своеобразные зачатки теории чисел.

Этих подсказок достаточно, чтобы стало очевидно, что речь идет действительно о качественно новом понимании формы. Теперь нам нужно рассмотреть философские последствия утверждения, что «числа – это вещи», которое обобщает эти новые представления. Может быть, мысль пифагорейцев станет яснее, если мы перефразируем эти слова и скажем «числа реальны», поскольку слово «вещи» в современном языке ассоциируется с материальными предметами, а это искажает смысл изречения. Но в каком смысле числа или формы реальны? Во-первых, они существуют независимо от наблюдателя: хотим мы того или нет, два плюс два всегда будет равно четырем, и два всегда будет четным простым числом. У них, в отличие от бесформенной или безграничной пустоты Анаксимандра, есть точные индивидуальные характеристики: каждое число является только самим собой. Числа – нечто общее для всех: они для всех наблюдателей одни и те же, в отличие от субъективных фантазий какого-либо человека или проходящих со временем впечатлений. Они системно связаны между собой. Всех этих свойств, кажется, достаточно для того, чтобы признать форму, число и соотношение чисел чем-то реальным. Но они реальны по-иному, чем материальные объекты: в отличие от них, числа не имеют ни прошлого, ни места в пространстве и существуют в мире, где нет ни движения, ни изменения. И числа видимы только уму: мы не можем коснуться их или смотреть на них, как смотрим на камень или ручей. Таким образом, перед философией возник, кроме мира физических реальностей, признанного милетцами, еще целый новый мир, который можно использовать9. И этот мир реально имел отношение к интересам и проблемам людей, поскольку его абстрактные соотношения и фигуры давали науке инструменты для познания природы10.

И все же у пифагорейцев, несмотря на отмечаемое иногда изящество доказательств и определений, числа были гораздо теснее связаны с воображением, чем наши сегодняшние абстрактные числа11. Пифагорейцы представляли себе числа как «группы единиц» (монад) и считали, что «естественный» способ записи чисел – изображение их в виде групп точек, при котором у каждого числа была собственная характерная для него естественная монадная структура. Этим способом мы до сих пор изображаем числа на домино и игральных костях, а ассоциативная связь между числами и пространственными фигурами сохранилась в современных терминах «квадратные» и «кубические» числа. Фактически в течение всего Средневековья «фигурные числа» были стандартным крупнейшим разделом арифметики. Школьники заучивали теоремы о том, что, например, суммы последовательных целых чисел «треугольны», то есть составляющие их числа можно изобразить в виде треугольника (как в «тетрактисе десятки» на схеме, которая приведена ниже). Эта смесь воображения и абстракции позволяла легко ассоциировать числа с формами и предметами. Например, изображение чисел в виде группы единиц предполагало какую-то связь между единицами в арифметике и точками пифагорейской геометрии, и некоторые члены пифагорейской школы пытались построить физический мир из пространственных точек.

Для математика-пифагорейца числа не только продолжали нести в себе представление о физической форме и узоре, но имели и другие качества. У каждого числа были черты личности – оно могло быть мужским или женским, совершенным или несовершенным, красивым или уродливым. Современная математика постепенно избавилась от такого ощущения чисел, но его отголоски мы до сих пор находим в художественной литературе и поэзии. Самым лучшим числом было десять: оно содержало в себе четыре первых целых числа – один, два, три и четыре – и в точечной записи они образовывали совершенный треугольник. Списки чего-либо у пифагорейцев обычно делились на группы по четыре или по десять строк. Позже история чисел на Западе сложилась так, что математика пошла своим собственным путем, а идея личностных свойств и ценностных качеств чисел породила целую традицию в магии, нашедшую отражение в нумерологии и геомантике12.

Поскольку математика пифагорейцев еще не достигла идеальной чистоты, они легко поверили в то, что «вещи – это числа». Интуитивное философское представление, выраженное этими словами, таково: определенная количественная форма вещи дает ей индивидуальность. Например, различные виды животных различаются между собой количеством и формой частей тела13. Уберите форму, и останется только лужа бесформенного вещества.

Математика и космология пифагорейцев

I. Фигурные числа

Чтобы показать, как каждое число складывается из монад, в пифагорейской системе «естественной» записи эти группы монад изображали с помощью маленьких букв альфа. Например, получались следующие соответствия:

Изучение «фигурных чисел» развивалось по пути выяснения того, какую (в обобщенном виде) форму имеют числа, которые могут быть записаны в определенном виде. Например, произведения двух одинаковых сомножителей все были «квадратными». Суммы последовательных целых чисел, например, 1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4 и так далее, имеют «треугольную» форму.

II. Тетрактис десятки

Фигурой, обладающей самыми чудесными свойствами, сочетающей в себе четыре первых целых числа, треугольную форму и «совершенное число» десять, был «тетрактис десятки» – треугольник из десяти монад, сложенный из целых чисел 1, 2, 3 и 4:

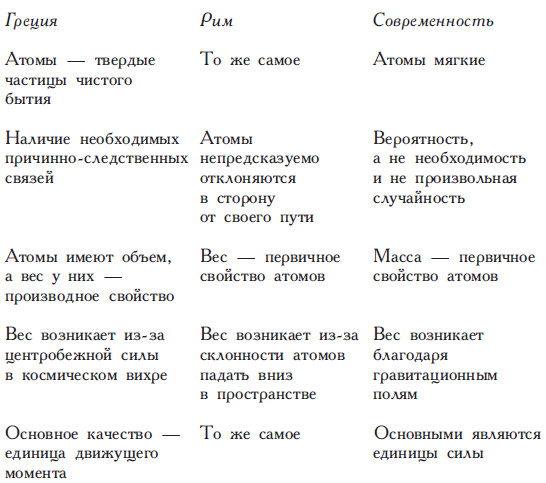

III. Таблица противоположностей

Как писал Аристотель, «некоторые пифагорейцы» для объяснения, как зародились числа и весь остальной мир, использовали таблицу противоположностей14.

Эту интерпретацию мы находим в ранней пифагорейской таблице противоположностей (которая приведена выше под номером III). В одном столбце – «формальные» качества, похожие на число или порождаемые числом; в другом собраны их противоположности, которые не имеют формы и становятся определенными только тогда, когда их ограничивают определением.

Другие представители пифагорейской школы толковали положение «вещи – это числа» более буквально. Поскольку выяснилось, что законы природы – количественные, было соблазнительно считать, что объекты, которыми эти законы управляют, тоже количественные. Если не брать в расчет иррациональные числа, то есть считать их исключением и отложить их исследование на потом, то аналогия между арифметической единицей и геометрической точкой подсказывала простую модель того, что вещи действительно были созданы из наборов точек. Каждый набор точек соответствовал фигуре, в которую складывались единицы, составлявшие одно из арифметических чисел.

Красота тезиса о том, что вещи – это числа, не только в его богатых возможностях для философии, но и в практических результатах, которые появились, когда ученые-пифагорейцы начали измерять и считать. По традиции считается, что Пифагор сам сделал открытие, которое привело к идее о «музыке сфер» – идее, гораздо позже вдохновлявшей людей науки и поэтов. Измеряя длину вибрирующей струны, которая производила гармоничные звуки, Пифагор обнаружил, что соотношения таких длин для октавы, пятой доли и четверти были точно 2:1, 3:2 и 4:3 – простейший из возможных набор соотношений целых чисел. А наблюдения показали с допустимой погрешностью, что в этих же самых соотношениях находились между собой периоды обращения планет. Таким образом, система небесных светил была гаммой, была гармонией, которая, как музыка, была математически простейшей15. (Некоторые энтузиасты понимали эту аналогию буквально, то есть считали, что каждая планета во время движения создает звук, высота которого пропорциональна скорости планеты. Но то, что сейчас называют космическим шумом, не слишком похоже на звучание всех семи нот музыкальной гаммы сразу.)

Это сходство гамм и звезд заставляло предполагать, что в природе все законы должны обладать такой же математической простотой. И пифагорейцы начали различными способами открывать, каковы эти лежащие в основе мира количественные соотношения. Для современной науки то, что изучение количественных данных помогает проникнуть в самую суть вещей, – урок, заученный наизусть, который она сейчас считает чем-то само собой разумеющимся. Но в те дни эта идея была новой, и можно себе представить, как волновались пифагорейцы, когда их метод в каких-то случаях имел успех, а в других терпел неудачу.

Пифагорейские идеи с самого начала успешно применялись в музыке и астрономии. По мере того как члены этой школы продолжали свои исследования, их новая методика, казалось, показала свою силу и в некоторых других областях знания. В медицине сицилийские врачи уже сформулировали определение здоровья как изономии – равновесия, или сбалансированности, в теле человека противоположных качеств – жары и холода, влаги и сухости16. Это представление очень близко по духу к пифагорейскому образу мыслей. И хотя я не видел ни одного исследования, специально посвященного этому вопросу, кажется несомненным, что медицина уже с первых попыток измерить температуру тела получила от этого пользу. Таким образом, пифагорейские идеи в сочетании с более ранними представлениями привели к созданию италийско-сицилийской медицинской теории, которая в греческой медицине была главной соперницей более эмпирического метода, созданного Гиппократом. В ваянии знаменитый скульптор Поликлет был одним из тех, кто верил, что красоту и правильность форм создают те же числовые соотношения, которые были обнаружены в музыке. Он полагал, что существует набор из «многих чисел», который описывает совершенные пропорции человеческой фигуры, и сам не только написал об этом исследование, но и создал согласно этим пропорциям статую, которая известна под названием «канон». В химии были высказаны будившие мысль смелые идеи о простоте геометрической формы мельчайших частиц материи. Важная роль правильных пропорций конечно же была центральной идеей греческой архитектуры. Казалось, не было границ способностями числа и пропорции проникать в самую глубину природы вещей, и именно эта их могучая сила поддерживала постоянный интерес к тезису «вещи – это числа» и делала его правдоподобным.

Помимо интеллектуального труда, Пифагорейское братство занималось еще тремя видами деятельности – политической, религиозной и этической. Эти остальные виды деятельности «ордена пифагорейцев» включали в себя переосмысление идей утопических общин, религиозные понятия об очищении, переселении душ в новые тела и каком-то виде бессмертия души, а также этическую идею о том, что жить хорошо – значит жить в гармонии с порядком, согласно которому устроен мир.

Политика всегда была одним из направлений деятельности этого братства. Идеалом Пифагора были малочисленные общины, где имущество было бы общим, женщинам предоставлялись бы такие же возможности и такое же образование, как мужчинам, а общий интерес к музыке и математике был бы частью повседневной жизни. Такая община должна была признавать свою гражданскую ответственность за формирование политики более крупного города-государства, частью которого она являлась бы. Таким образом, ей было доверено право участия в решении дел, касавшихся мира за ее собственными границами. По словам тех, кто писал об этих общинах, принимали туда не каждого желающего, а выбирали подходящих по уму и характеру, но об этом известно очень мало. Этот древний социальный эксперимент погубило, конечно, правило об ответственности перед более крупным сообществом. В ту эпоху жестокой борьбы между различными группировками политика пифагорейцев неизбежно начинала противоречить интересам других сильных партий. Похоже, что их противники смогли убедить достаточно много людей в том, что пифагорейцы – опасные радикалы или странные колдуны, и этим спровоцировать серию нападений, которые за последующие двадцать лет полностью уничтожили пифагорейские общины17.