Quel rapport entre la mort en 1967 des musiciens du groupe de rock Pearl Harbor et un SDF renversé par une voiture à Bruxelles en 2010 ? Lorsque l’homme se réveille sur un lit d’hôpital, il est victime du , incapable de bouger et de communiquer. Pour comprendre ce qui lui est arrivé, il tente de reconstituer le puzzle de sa vie. Des caves enfumées de Paris, Londres et Berlin, où se croisent les Beatles, les Stones, Clapton et les Who, à l’enfer du Vietnam, il se souvient de l’effervescence et de la folie des années 1960, quand tout a commencé…

Paul Colize est né en 1953 et vit près de Bruxelles. Quand il n'écrit pas, il est consultant, amateur de badminton et joue du piano.

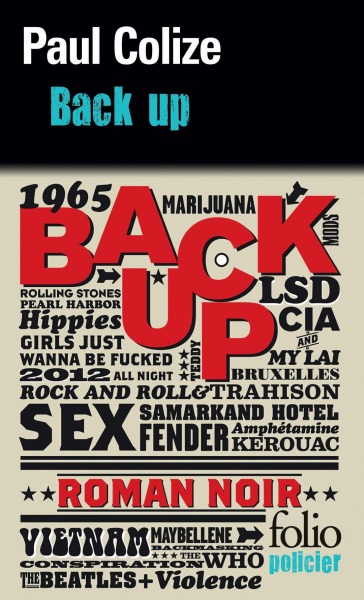

Paul Colize

Back up

Playlist

Voici la bande son, par ordre d’apparition, pour accompagner et prolonger votre lecture.

CREAM, Spoonfull

CHUCK BERRY, Maybellene

GRAND FUNK RAILROAD, Paranoid

THE ROLLING STONES, The Last Time

CHUCK BERRY, Sweet Little Sixteen

CHUCK BERRY, Roll Over Beethoven

CHUCK BERRY, Johnny B. Goode

LITTLE RICHARD, Tutti Frutti

BILL HALLEY & THE COMETS, Rock around the Clock

JERRY LEE LEWIS, Great Balls of Fire

THE EVERLY BROTHERS, Bye Bye Love

ELVIS PRESLEY, Hard Headed Woman

ELVIS PRESLEY, Baby, Let’s Play House

CHUBBY CHECKER, Let’s Twist Again

THE BEATLES, Love me Do

THE SHADOWS, Apache

THE SHADOWS, Blue Star

THE SHADOWS, Nivram

THE SHADOWS, Little B

THE BEATLES, Please Please Me

JIMMY REED, You’ve got me Dizzy

JIMMY REED, Down in Virginia

MEMPHIS SLIM, Every Day I Have the Blues

LITTLE RICHARD, Lucille

EDDIE COCHRAN, Summertime Blues

THE BEATLES, Twist and Shout

THE BEATLES, I Want to Hold Your Hand

THE BEATLES, She Loves You

THE YARDBIRDS, For Your Love

THE ROLLING STONES, Satisfaction

THE ROLLING STONES, She Said Yeah

U2, Get On Your Boots

THE BEATLES, Norwegian Wood

THE WHO, My Generation

THE WHO, The Ox

THE ROLLING STONES, Paint It Black

U2, One

U2, With or Without You

CREAM, Steppin’ Out

THE BEATLES, Strawberry Fields Forever

PINK FLOYD, Arnold Layne

CREAM, Sunshine of Your Love

PEARL HARBOR, Girls Just Wanna Get Fucked All Night

THE BEATLES, A Day in The Life

PROCOL HARUM, A Whiter Shade of Pale

THE MOODY BLUES, Nights in White Satin

THE ROLLING STONES, Sympathy for The Devil

PINK FLOYD, Astronomy Domine

PINK FLOYD, Interstellar Overdrive

TOTO, 99

À ma mère,

qui savait si bien danser le rock’n’roll

C’est la CIA et l’armée qui ont lancé le LSD pour contrôler les gens et en fait, ils ont réussi à nous donner la liberté. Il ne faudrait pas oublier de les remercier. Le LSD a des façons mystérieuses de faire des merveilles, en tout cas ça marche foutrement bien. Si on lit le rapport du gouvernement sur l’acide, les seuls qui sont passés par la fenêtre étaient des militaires. Je n’ai jamais connu quelqu’un qui s’est jeté par une fenêtre ou qui s’est suicidé à cause du LSD.

Je ne suis pas seulement là pour faire des disques et de l’argent. Je suis là pour dire quelque chose, et toucher les autres, et parfois, c’est un appel désespéré.

1

Un joli petit oiseau

Larry Speed débarqua à l’aéroport de Majorque le samedi 18 mars 1967 en milieu d’après-midi.

À la sortie de l’avion, il cligna des yeux, chaussa ses lunettes noires et ôta son blouson de cuir. Lorsqu’il avait quitté Tempelhof, quelques heures plus tôt, Berlin se perdait dans la brume et la température ne dépassait pas cinq degrés.

Le lendemain de l’enregistrement, il avait suggéré aux trois autres membres de Pearl Harbor de s’offrir quelques jours de vacances. Avec trois mille marks dans la poche et quinze mois de travail dans les jambes, il estimait que c’était plus que mérité. De plus, la cohabitation et la promiscuité prolongées avaient entraîné l’inévitable lot de tensions et de tiraillements. Il les avait convaincus qu’un peu de recul leur serait bénéfique.

Les autres avaient acquiescé.

Dans l’après-midi, il s’était rendu dans une agence de voyages sur le Kurfürstendamm. La gérante lui avait proposé Majorque, la Grèce ou Istanbul.

Goguenard, il lui avait adressé un clin d’œil et lui avait demandé de sa voix éraillée où il y avait le plus de putes à baiser.

La femme était restée de marbre et lui avait recommandé les Baléares, destination pour laquelle il restait des places disponibles dans l’avion du samedi.

Le jour venu, il avait empilé quelques affaires dans une valise, glissé sa Fender dans son étui et commandé un taxi pour l’aéroport. Il avait également pris soin d’emporter son tourne-disque portatif Teppaz et quelques 33 tours dont Fresh Cream, l’album du power trio qui tournait en boucle dans la chambre depuis trois mois.

Larry Speed, de son vrai nom Larry Finch, était le fondateur et le leader de Pearl Harbor, le groupe de rock qu’il avait formé trois ans auparavant, alors qu’il vivait encore à Battersea, un quartier de la banlieue sud de Londres.

Enfant illégitime, il n’avait pas connu son père, un coureur de jupons qui avait disparu du jour au lendemain, peu avant sa naissance. Il avait passé son enfance et la majeure partie de son adolescence au second étage d’une modeste maison de Queenstown Road, choyé par une mère omniprésente qui l’idolâtrait. Durant près de vingt ans, les quatre gigantesques cheminées de la centrale électrique construite sur le versant de la Tamise lui avaient servi d’horizon.

À l’inverse du mythe qui veut qu’un bassiste de rock soit un bagarreur intrépide, prompt à passer à tabac le premier contradicteur venu, Larry était un blanc-bec chétif, au visage émacié, au teint maladif et au courage limité.

Sous l’impulsion de sa mère, il avait suivi des cours de solfège et appris le piano à l’âge de huit ans. Quatre ans plus tard, il était passé à la guitare jazz, pour rapidement basculer vers la basse et suivre les pas de son modèle de l’époque, Charlie Mingus.

De sa formation classique, il avait conservé la rigueur et la précision. Il affirmait avec le plus grand sérieux que les lignes de basses les plus abouties avaient été composées par Jean-Sébastien Bach deux siècles auparavant et que personne ne l’avait surpassé depuis, sauf Jack Bruce.

Introverti, taciturne, misanthrope, il masquait son mal de vivre derrière un sourire cauteleux et des sarcasmes assassins.

Il subissait néanmoins de saisissantes métamorphoses lorsqu’il entrait en scène. Il devenait alors excentrique, enjoué et se mettait à gesticuler comme un forcené.

Peu avant seize heures, il arriva au Punta Negra, un hôtel flambant neuf perché sur une petite péninsule de la Costa d’en Blanes, à une vingtaine de kilomètres de Palma.

Il prit possession de sa chambre, ouvrit sa valise et en étendit le contenu sur le sol.

Une demi-heure plus tard, il fit son apparition à la piscine de l’hôtel où sa peau fatiguée, ses longs cheveux noirs et sa chemise à franges, ouverte sur son torse décharné, détonnèrent avec le hâle et les rondeurs des vacanciers allongés sur les chaises longues. Pour ajouter au contraste, ses bras étaient chargés de tatouages dont le plus explicite louait les bienfaits d’une fellation.

Les clients de l’hôtel échangèrent des propos à mi-voix en l’épiant du coin de l’œil. Indifférent aux regards suspicieux, Larry s’accouda au bar et commanda une bière qu’il vida d’un trait. Déconcerté par le prix dérisoire qui lui fut réclamé, il décida de passer à la vitesse supérieure et relança au gin coca.

Vers dix-huit heures, alors que le soleil commençait à décliner, il avait avalé assez d’alcool et offert suffisamment de pourboires au barman pour s’enquérir des possibilités de divertissement plus pimentées. Ce dernier lui apprit que Majorque disposait au quinzième siècle d’un bordel public dont la dextérité des pensionnaires attirait les marins à vingt mille lieues à la ronde. D’après ses dires, l’attachement au travail bien fait s’était conservé au fil du temps. Il lui vanta entre autres le Mustang et le Bora Bora.

Larry remonta dans sa chambre et passa commande d’un demi-poulet rôti, de pommes frites, de petits pois et d’une bouteille de rosé frais.

Selon les déclarations que firent ses voisins, il avait pris son repas devant la télévision en parodiant à tue-tête le discours du commentateur espagnol. Il avait ensuite écouté quelques LP en sautant dans la pièce.

Un taxi vint le chercher à vingt-trois heures et le déposa au Mustang Ranch, à Bajos, dans le centre de Palma.

Dans le night-club, il fut approché par plusieurs entraîneuses et jeta son dévolu sur une femme aux cheveux noir jais et aux formes généreuses, plus âgée que les nymphettes qu’il avait écartées. Il lui offrit une coupe de champagne et fit quelques pas de danse avec elle. Ils se mirent ensuite d’accord sur la somme de dix mille pesetas en contrepartie de ce qu’elle nommait le grand vertige.

Vers deux heures trente, il commanda un taxi. Ils s’y engouffrèrent et prirent la direction du Punta Negra.

Le portier de nuit de l’hôtel les vit entrer vers trois heures du matin. Il déclara par la suite que le couple semblait dans un état d’ébriété avancé.

Vers cinq heures du matin, la femme se présenta à la réception et demanda au portier de lui appeler un taxi. Elle titubait quelque peu, mais ne semblait ni affolée ni anxieuse.

Interrogée plus tard, elle affirma que Larry dormait paisiblement lorsqu’elle l’avait quitté.

Comme chaque dimanche, l’employé chargé d’entretenir les jardins commença son travail à six heures trente. Lorsqu’il entama le nettoyage de la piscine, vers sept heures quarante-cinq, il discerna le corps d’un homme dans le fond. Il appela aussitôt à l’aide et deux cuisiniers assistés d’un serveur vinrent à la rescousse. Les hommes hissèrent Larry Finch hors de l’eau, mais ne purent que constater son décès.

Le médecin légiste dépêché par la police conclut à une mort par asphyxie ayant entraîné un œdème pulmonaire traumatique. Il situa l’heure de la noyade aux alentours de six heures du matin.

La prostituée, Marta Rego, précisa dans sa déclaration à la police que Larry avait beaucoup bu et qu’il s’était enfermé à plusieurs reprises dans la salle de bain durant quelques minutes.

Hormis la bordée d’obscénités dont il l’avait abreuvée pendant leurs ébats, elle l’avait trouvé plutôt gentil. À sa surprise, il avait fait preuve d’une sexualité à la normalité consternante.

En plus des trois grammes d’alcool présents dans son système sanguin, les analyses dépistèrent la présence de codéine, de diazépam, de morphine et d’acide lysergique, un hallucinogène de synthèse plus connu sous l’acronyme LSD.

La police en conclut que Larry Finch était en toute vraisemblance descendu pour se baigner et avait été victime d’une hydrocution.

Lorsque la mère de Larry apprit son décès par téléphone, quelques heures plus tard, elle fit couler un bain chaud, s’y plongea avec une photo de son fils et s’ouvrit les veines.

Pendant que la vie quittait son corps, elle fredonna les couplets de Hush Little Baby, la berceuse qu’elle lui chantait durant les premières années de sa vie.

Hush, little baby, don’t say a word,

Mama’s gonna buy you a mockingbird

Chut, petit bébé, ne dis pas un mot

Maman t’achètera un joli petit oiseau

2

Dans la brume

Dieu me pardonnera-t-il ce que j’ai fait ?

Lui connaît la vérité. Il sait que je n’ai pas voulu cela. Ce qui est arrivé n’est qu’un malheureux concours de circonstances.

Dieu croira mon histoire, cette histoire dont les hommes n’ont pas voulu, cette histoire dont les pages ont disparu et que je retourne sans cesse dans ma tête pour éviter que les détails ne s’évanouissent dans la brume.

3

X Midi

L’appel arriva au service d’urgence à 18 h 12.

Une femme signala qu’un piéton avait été renversé par une voiture sur l’avenue Fonsny, à proximité de l’entrée de la gare du Midi.

Le préposé lui posa les quelques questions susceptibles d’évaluer la gravité de la situation.

— Y a-t-il d’autres blessés ?

— Non.

— Est-il conscient ?

— Je ne pense pas.

— Est-ce qu’il bouge ? Est-ce qu’il remue les jambes ou les bras ?

— Pas à première vue.

Il déclencha aussitôt le dispositif d’intervention.

Une ambulance se rendit sur les lieux. L’hôpital Saint-Pierre fut averti que l’envoi d’une équipe du SMUR était requis.

Les informations furent relayées au central de la police. Une patrouille mobile prit aussitôt la direction de la gare du Midi. À grand renfort de hurlements stridents, la voiture se faufila dans le trafic, monta sur le terre-plein et se gara tant bien que mal devant l’entrée de la gare.

Les policiers coupèrent la sirène, mais laissèrent tourner les gyrophares. Ils sortirent, ajustèrent leur tenue et se dirigèrent d’un pas nonchalant vers l’attroupement.

Une vingtaine de personnes se tenaient en demi-cercle autour d’un taxi. Le véhicule gênait le passage, ce qui engendrait un concert d’avertisseurs.

Un homme se détacha du groupe et vint à leur rencontre.

Il était affolé.

— Je ne sais pas ce qui lui a pris, il a traversé d’un coup. Il s’est jeté sous la voiture, j’ai freiné dès que je l’ai vu, mais c’était trop tard.

L’un des policiers fit reculer les badauds pendant que son collègue se risquait sur l’avenue pour résorber l’embouteillage.

À intervalles réguliers, des fournées de passagers sortaient de la gare et s’éparpillaient sur le trottoir. Certains venaient grossir les rangs des curieux, d’autres pressaient le pas, indifférents au drame qui se déroulait sous leurs yeux, impatients de retrouver leur foyer ou de décompresser dans l’un des cafés avoisinants. Quelques étudiants jetèrent un vague coup d’œil à la scène, les écouteurs fichés dans les oreilles, détachés de la réalité dans leur bulle de musique.

L’ambulance apparut quelques instants plus tard, suivie par le 4 x 4 jaune du SMUR.

Le médecin se précipita et s’accroupit auprès de l’homme qui gisait en partie sous le taxi. Il se pencha, guetta sa respiration, inspecta ses yeux. Il lui glissa quelques mots à l’oreille, attendit une réaction. Il examina ses bras, ses jambes, lui prit le poignet.

Son assistant vint aux nouvelles.

— Alors ?

— Le pouls est bien frappé, mais il a un Glasgow à 4.

— Qu’est-ce qu’on fait ?

— On va le taper dans le camion. Il y a trop de monde ici et il fait presque noir. En plus, il commence à dracher.

L’infirmier leva les yeux vers le ciel. Quelques gouttes de pluie s’écrasèrent sur son visage.

— Ok, je vais chercher le scoop.

Le médecin dégagea précautionneusement la tête de la victime et lui plaça un collier cervical. Il découvrit une plaie sur le haut du crâne.

L’infirmier revint muni d’une civière métallique.

Le médecin saisit les bras de l’homme et les croisa sur son ventre. Il posa ensuite une main sous l’omoplate de la victime, l’autre sous l’une de ses fesses et le décolla du sol en le tirant vers lui.

L’infirmier glissa la première partie de la civière sous le corps de l’homme et soupira.

— Putain ! Qu’est-ce qu’il fouette ! C’est mon deuxième SDF de la semaine.

L’homme à terre portait une barbe embroussaillée et de longs cheveux poisseux gonflés d’eau et de sang. Il était vêtu d’un épais manteau informe, troué en de nombreux endroits.

Les curieux s’étaient multipliés. Les témoins de l’accident livraient en aparté leur version des faits aux nouveaux venus. La pluie s’était mise à tomber et quelques parapluies s’étaient déployés. Des ados en jeans et blouson de cuir fendirent la foule en jouant des coudes. L’un d’eux franchit le périmètre délimité, considéra la scène et toisa le policier.

— Font chier, ces clodos ! Qu’il crève, ce con !

Le policier le dévisagea sans sourciller. Le face-à-face se prolongea durant quelques instants. Le meneur roula un crachat, l’expulsa puis rebroussa chemin, suivi comme son ombre par sa clique.

Les urgentistes transportèrent l’homme dans l’ambulance. Lorsqu’il fut à l’abri dans l’habitacle, le policier en faction s’approcha.

— Vie en danger ?

Le médecin acquiesça.

— Je vous donne ses papiers dans une minute.

Il pénétra dans l’ambulance, prit une paire de ciseaux, découpa les vêtements de l’homme et fouilla ses poches. Il en sortit deux mégots, un briquet jetable, deux ou trois billets de banque et des pièces de monnaie.

Il héla le policier et lui présenta les objets.

— C’est tout. Pas de papier.

Le médecin ausculta le thorax et les poumons de l’homme et fit part de ses observations à l’infirmier.

— Abdomen souple, bassin stable.

— Les jambes ?

— Pas de fracture à première vue, mais sa tête a heurté le sol ou une autre bagnole, il saigne un peu. Je checke la neuro.

Il pinça l’homme au niveau des deltoïdes.

— Pas de réaction. Il n’ouvre pas les yeux.

— Pas de flexion des bras, pas de mouvements des jambes non plus.

— Mets-lui une perf, on va l’intuber.

L’infirmier prépara l’anesthésie pendant que le médecin appliquait des électrodes sur les épaules et le ventre de l’homme. Il ajusta le saturomètre sur l’un des doigts et referma le brassard du tensiomètre autour d’un des biceps.

D’un geste assuré, le médecin ouvrit la bouche de l’homme et inséra le tube endotrachéal.

Il jeta ensuite un coup d’œil aux instruments.

— Tu as raison, il pue la rage. Il devait être bourré, c’est un vrai tonneau de gnôle.

Le médecin prit contact avec le service de réanimation de l’hôpital.

— Jacques ? C’est Guy, j’arrive avec un trauma crânien intubé et ventilé.

— Ok, je te prépare ça.

Les véhicules s’ébranlèrent et descendirent l’avenue Fonsny en direction de la rue Haute et de l’hôpital Saint-Pierre, distant de moins de deux kilomètres. En convoi serré, ils se faufilèrent dans les embouteillages de fin de journée, franchirent le portail de l’hôpital et s’engouffrèrent dans l’entrée des urgences.

Deux internes vinrent leur prêter main-forte. Ils posèrent l’homme sur un brancard et l’emmenèrent dans un box de déchoquage. L’un des infirmiers le déshabilla et ne put réprimer une grimace.

— Vous l’avez trouvé dans une décharge ?

Il brancha le monitoring, replaça le saturomètre et le tensiomètre.

Le médecin fit la moue.

— Je n’ai pas trouvé de papiers, tu as quelque chose ?

— Rien.

Ils pratiquèrent un scanner de la colonne cervicale et du cerveau suivi d’une injection de produit de contraste pour explorer l’abdomen et le thorax.

Le médecin émit son diagnostic.

— Contusions cérébrales, deux côtes cassées, une plaie à la tête. Il y a un peu de sang dans le tube. Il est stable, regarde s’il y a de la place aux soins intensifs.

À 18 h 57, l’homme fut transféré au service des soins intensifs. L’équipe de garde le réexamina complètement. Deux aides-soignantes le lavèrent des pieds à la tête, mais l’odeur nauséabonde qu’il dégageait s’estompa à peine.

Le neurochirurgien lui rendit visite en milieu de soirée, consigna ses observations et se rendit chez le responsable du service.

— Arrêtez les médocs, on va voir s’il se réveille.

Aux environs de minuit, un policier vint aux nouvelles. Aucun papier n’avait été trouvé. Seule l’une des aides-soignantes avait relevé un indice, quelques données griffonnées au marqueur sur sa main gauche : A20P7.

Le policier haussa les épaules.

— Avec ça, on n’ira pas loin. On va attendre quelques jours pour voir s’il y a un avis de disparition qui correspond, à part ça, il n’y a pas grand-chose à faire.

Le lendemain, à l’ouverture du secrétariat, l’employée administrative remplit la fiche d’enregistrement et mentionna que le sujet avait été admis à l’hôpital le jeudi 11 février 2010, à 18 h 45.

À l’emplacement du patronyme, elle inscrivit X Midi.

4

Il faut que je reprenne le fil

Je ne pensais pas que Grand Funk serait de la partie. Le chaos, les sirènes. Paranoid. L’entrée de la guitare, pédale fuzz à fond, le grondement de la basse et l’entrée de la batterie monolithique de Don Brewer.

Grand Funk, c’était du bon bruit.

À présent, il faut que je me prépare, que je remonte le cours des événements. J’expliquerai à Dieu le pourquoi de ces morts. Il comprendra que c’est le destin qui m’a envoyé dans cette cave à Berlin, en cette nuit d’apocalypse.

Hiroshima.

C’est là que tout a commencé. C’est de là qu’il faut que je reprenne le fil.

5

Un sans-abri

Une semaine après son admission à l’unité de soins intensifs, l’homme n’avait pas repris connaissance.

L’équipe médicale avait suspendu l’administration de substances anesthésiques et s’était livrée à une surveillance rapprochée. Aucune réaction n’avait été observée et les résultats de l’exploration électrophysiologique ne laissaient espérer aucune évolution favorable à court terme.

Le rapport de l’examen tomodensitométrique cérébral mentionnait la présence d’une hémorragie sous-arachnoïdienne limitée dans la région sylvienne droite, sans œdème cérébral ni déviation du système ventriculaire.

La résonance magnétique avait détecté des lésions axonales diffuses dans le mésencéphale et une lésion stratégique touchant les deux pédoncules cérébraux.

Enfin, les analyses sanguines avaient indiqué que l’homme était dans un état de santé satisfaisant. Seuls des signes de diabète avaient été dépistés. Le tensiomètre avait établi qu’il souffrait d’un peu d’hypertension et les stigmates d’une ancienne blessure avaient été relevés sur son épaule gauche.

Assez curieusement, il ne présentait aucune avitaminose, comme c’était souvent le cas chez les SDF.

Avant que l’équipe de nuit ne s’en aille pour laisser place au personnel de jour, le médecin-chef s’empara du rapport médical de X Midi, appela les infirmières et se rendit avec elles au chevet de l’homme.

Il consulta le document et s’adressa à l’infirmière de nuit.

— Avez-vous observé une réaction au cours des dernières heures ?

Elle répondit par la négative.

— Non, aucune réaction. Pas de sueur, pas d’agitation non plus.

Le médecin se pencha et examina les pupilles de l’homme.

— Il est stable, je vais l’extuber.

L’opération prit moins d’une minute. Lorsque le tube fut retiré et le masque à oxygène mis en place, il s’adressa à la seconde infirmière.

— Prenez contact avec la neuro et demandez-leur de préparer une chambre. Nous allons le garder ici ce matin et s’il n’y a pas de complications, nous le monterons en fin de matinée.

— Bien, Monsieur.

— Surveillez-le pendant la prochaine heure. Refaites un Glasgow avant de le transférer. En attendant, continuez la Fraxiparine et le Perfusalgan.

Elle approuva d’un mouvement de tête.

La seconde femme jeta un coup d’œil au patient et baissa le ton.

— Il faut que je vous parle, Monsieur.

Le médecin suivit la direction de son regard et prit l’air surpris.

— Vous le connaissez ?

La veille, deux policiers étaient venus prélever les empreintes de l’inconnu. Ils avaient également pris quelques photos dans l’espoir de pouvoir l’identifier. Jusque-là, aucune famille ne s’était manifestée pour signaler la disparition de quelqu’un répondant à son signalement.

L’infirmière esquissa un maigre sourire.

— Non, ce n’est pas ça.

Il la prit à part.

— Je vous écoute.

— Avant d’entrer ici, j’ai travaillé à César De Paepe pendant trois ans. Pendant l’hiver, ils organisaient un service de soins pour les SDF. Le soir, les sans-abri pouvaient recevoir des soins gratuitement. J’ai été plusieurs fois affectée à ce service.

— J’en ai entendu parler.

— Les hommes que j’ai soignés là-bas présentaient des caractéristiques similaires. Quel que soit leur âge ou leur état de santé général, ils avaient les dents gâtées et les ongles des pieds en très mauvais état. Ils développaient une sorte de seconde peau sur tout le corps. Il fallait les laver quatre ou cinq fois pour avoir un début de résultat. En plus, ils présentaient des symptômes liés aux carences vitaminiques. Un autre indicateur nous permettait de repérer les SDF de longue durée.

Elle s’arrêta, chercha ses mots.

Le médecin intervint.

— L’hygiène intime ?

Elle acquiesça.

— Oui, les SDF perdent les réflexes élémentaires d’hygiène intime.

— Qu’est-ce que vous en concluez ?

— Malgré les apparences, je suis sûre que cet homme n’est pas un sans-abri.

6

Le sourire de ma mère

Hiroshima.

Ma mère disait que ma naissance avait mis fin à la guerre. Elle disait cela en souriant. J’étais assis dans la cuisine. Je la regardais. Je ne savais pas ce que ces mots voulaient dire. Sans doute étais-je heureux.

Elle préparait le repas, se séchait les mains sur son tablier et me souriait de plus belle.

Je suis né le 6 août 1945.

Plus tard, j’ai appris que ce jour-là, Little Boy avait tué près de cent mille personnes. Cent mille innocents, assassinés, massacrés, brûlés vifs en l’espace de quelques minutes pendant que je sortais du ventre de ma mère. Je n’ai jamais compris que quiconque ait pu se réjouir d’une telle ignominie. Je ne suis jamais parvenu à entrevoir les perspectives optimistes qui étaient liées à cet événement, mais seulement le tribut expiatoire qui en résultait.

De mon enfance, je ne conserve que des impressions diffuses et quelques souvenirs aux contours incertains. De temps à autre des images, des odeurs ou des sensations surgissent du trou noir qui a comblé ma vie.

L’espace d’un instant, elles émergent, gesticulent. Je les perçois avec une acuité saisissante. Je pourrais en décrire chaque détail.

Ensuite, elles s’éloignent. Certaines reviennent pour me harceler, m’ensorceler ou m’émouvoir. D’autres agissent tel un flash, elles m’éblouissent et disparaissent à tout jamais. Des pans entiers de ma vie se sont ainsi estompés dans les miasmes du temps.

Il faisait chaud. Peut-être était-ce la chaleur qui émanait de ma mère qui me laisse cette impression ? La radio diffusait de la musique classique. Les choses semblaient simples, la réalité était accessible.

Nous habitions dans un petit appartement situé au-dessus d’un garage, dans l’avenue de la Couronne, non loin de la caserne de la gendarmerie.

J’étais assis dans la cuisine, je dessinais des mondes nouveaux à l’aide de mes crayons de couleur. Avec mes camions Dinky Toys, mon Meccano et le jeu de cartes que j’avais gagné à la tombola, ils formaient l’ensemble de mes jouets, mon univers.

Le passage de la cavalerie constituait la principale attraction de la journée. Dès que j’entendais le bruit des fers sur les pavés, je me ruais à la fenêtre. Tout le monde en faisait autant. Les voisins apparaissaient aux balcons et aux fenêtres.

Nous regardions les escadrons. Les chevaux marchaient au pas, à deux, trois, ou cinq de front. Les voitures se rangeaient pour les laisser passer.

Les gens avaient le temps.

Les jours de pluie, les cavaliers étaient couverts d’un long manteau qui se déployait sur la croupe du cheval. Parfois, ils défilaient dans leur tenue d’apparat. Ils avaient une sacrée allure avec leur étendard et leur bonnet à poils noir.

Personne ne semblait importuné par les monceaux d’excréments que les chevaux abandonnaient derrière eux.

Lorsqu’ils partaient encadrer une manifestation au centre-ville, les gendarmes s’équipaient d’un casque et d’une longue matraque.

En fin de matinée, je guettais l’arrivée de la carriole verte de l’Union économique. Ma mère et moi descendions pour acheter le pain du jour. Je m’approchais du cheval, mais n’osais le caresser. Il portait des œillères. Je me penchais et tentais en vain de capter son regard. Il me faisait peur.

Vers midi, nous entendions la cloche du marchand de soupe. Je courais à la fenêtre et regardais les gens s’affairer à l’arrière de la camionnette, une casserole à la main. Dès qu’ils avaient disparu, je retournais dans la cuisine.

Je m’asseyais et je regardais ma mère aller et venir. Je garde la sensation d’avoir passé mon enfance à contempler ma mère dans la cuisine.

Les après-midi, je faisais un somme. Je m’allongeais sur mon lit, ma mère tirait les tentures. Je m’endormais aussitôt.

Le grésillement du moulin me réveillait. L’arôme du café emplissait mes narines. Je me levais et allais rejoindre ma mère. Une tranche de pain beurrée, couverte de sirop de Liège m’attendait. Je l’avalais goulûment.

Une fois par semaine, le vendredi, elle cirait le parquet. Elle étendait la cire, la laissait reposer, puis polissait le bois avec une lustreuse manuelle qui pesait une tonne. L’odeur de la cire d’abeille me renvoie à ces vendredis heureux. J’étais bien. Le temps prenait son temps.

Ma mère m’aimait. Je pense qu’elle a été la seule femme qui m’ait aimé, avec Mary, sans doute. Mon père rentrait tard, bien après que mon frère aîné était revenu de l’école. Mon frère s’amusait à me terroriser. Il disait que des bêtes féroces et des extraterrestres se cachaient sous mon lit et attendaient la nuit pour m’attaquer.

Quand mon père arrivait, il sentait la bière et le tabac. Je devais m’éclipser dans ma chambre. Il était de mauvaise humeur. Il avait eu une sale journée. Il descendait chercher un sac de charbon à la cave et chargeait la chaudière. Ensuite, il disait à ma mère qu’il voulait une bière et qu’il fallait que les moutards lui fichent la paix.

Ma mère obtempérait.

Mon père était rarement de bonne humeur. Quand cela lui arrivait, il pinçait les fesses de ma mère, ou il passait derrière elle, se collait contre elle et lui attrapait les seins. Ma mère riait, prenait un air faussement offusqué, mais je voyais que cela ne lui plaisait pas.

Je ne sais pourquoi, ce geste me dérangeait. Je disparaissais dans la chambre. Je fulminais. J’aurais aimé pouvoir le défier, mais je ne disais rien.

Un jour, la terre a tremblé sous mes pieds.

C’était la fin de l’été. Ma mère m’a annoncé que je devais aller à l’école le lendemain. C’était une bonne nouvelle, j’allais apprendre un tas de choses.

Je ne voulais pas, j’ai pleuré, j’ai crié. Mon frère jouait le vieil habitué et se moquait de moi. J’ai donné des coups de pied dans les meubles. Mon père m’a donné une gifle et je me suis calmé.

Le lendemain, j’ai opposé une résistance héroïque. Arrivé à l’école, j’ai de nouveau pleuré. Je ne voulais pas que ma mère s’en aille. Je tremblais de rage. Je voulais rentrer à la maison avec elle, m’asseoir dans la cuisine avec mes crayons de couleur et la regarder sourire.

J’ai tenté de transiger. Je voulais bien rester à condition que ma mère puisse s’asseoir à mes côtés, sur le banc voisin. Ils n’ont pas accepté.

Mon instituteur s’appelait Père Martin, mais il fallait que je l’appelle Mon Père. Je devais lever le doigt pour pouvoir parler. J’ai boycotté la procédure, je n’ai jamais rien dit.

Lors des dictées, il surgissait dans mon dos et se penchait vers moi. Je sentais son souffle dans ma nuque. Les muscles de ma main fondaient. Je n’étais plus capable d’écrire, je ne pouvais plus tenir mon porte-plume ni le tremper dans l’encrier.

Je voulais rentrer chez moi, retrouver le sourire de ma mère.

C’est à peu près tout.

De mon enfance, il me reste le sourire de ma mère.

7

Et c’est tout

J’avais une dizaine d’années lorsque j’ai entendu prononcer le mot rock’n’roll pour la première fois.

La disquaire à chignon chez qui nous allions de temps à autre l’avait lâché avec dédain en me tendant le disque de Chuck Berry. Les lèvres pincées, elle avait déclaré que c’était nouveau, qu’on appelait cela du rock’n’roll.

Je n’ai jamais su qui a été le premier vrai rocker ou quelle a été la première chanson rock. Je ne me suis jamais mêlé à ce genre de débat.

Pour moi, le premier rock, c’est Chuck Berry et Maybellene.

Et c’est tout.

8

105 kilos

L’accident s’était produit dix jours auparavant et la police dut reconnaître que les recherches n’avaient pas avancé. Malgré les efforts fournis, ils étaient toujours au point mort.

L’enquête de voisinage menée par les inspecteurs de quartier n’avait rien donné. Les riverains avaient déclaré n’avoir jamais vu X Midi. Les SDF qui erraient dans la gare avaient été interrogés sans succès.

À toutes fins utiles, un avis d’identification avait été envoyé au BCN d’Interpol, le Bureau central national, à Bruxelles. Les empreintes digitales de X Midi avaient été envoyées et analysées par le SIJ, le service d’identification judiciaire, mais elles ne figuraient pas dans leur base de données.

Les annotations A20P7 trouvées sur la paume de la main de l’inconnu avaient été soumises à un cryptanalyste de la police. Plusieurs options avaient été retenues, mais aucune n’avait débouché sur une piste convaincante.

Une équipe de policiers était venue à l’hôpital et avait demandé que l’on rase l’homme pour réaliser de nouvelles photos. Les résultats qu’ils obtinrent ne leur laissèrent que peu d’espoir, les traits relâchés et les yeux clos de l’homme dénaturaient l’expression de son visage et le rendaient difficilement reconnaissable.

Ils avaient également pris ses mensurations. X Midi était une force de la nature. Il mesurait 1,92 m et pesait 105 kilos.

9

En riant aux éclats

J’étais l’un des plus petits et des plus chétifs de la classe. Monsieur Christian, un laïc bilieux aux nerfs à fleur de peau, avait remplacé Père Martin, parti à la retraite.

Les professeurs fumaient en classe, exhalaient la fumée dans les narines des gamins et flanquaient des gifles à ceux qui ne marchaient pas droit.

Il ne serait venu à personne l’idée de s’offusquer ou de contester cette méthode. Elle avait toujours fait ses preuves et on n’en connaissait pas d’autres. Ces pratiques étaient d’autant mieux admises qu’elles servaient de fondement à l’éducation dispensée dans le giron familial.

Seules les culottes courtes étaient autorisées. Même au plus fort de l’hiver, la vue des cuisses bleuies des élèves ne semblait pas émouvoir le corps professoral.

L’un de mes condisciples dépassait d’une tête le reste de la classe. Nous l’appelions le Taureau. Il exhibait une impressionnante paire de jambons qui rougeoyaient hiver comme été. Ses cuisses étaient prolongées par des mollets de catcheur et des chevilles de percheron qui disparaissaient dans des bottillons militaires. C’était le chef incontesté de la cour. Il nous inspirait le plus profond respect.

Le bougre prétendait savoir comment se fabriquaient les enfants, mais n’acceptait de le confier qu’aux membres de sa bande. Les airs mystérieux qu’il prenait pour avancer cette thèse auguraient d’une révélation sacrilège chargée d’odeur de soufre.

Pour ma part, j’en étais resté au chou et à la rose, et ce scénario me convenait.

Les latrines attribuées aux élèves étaient nichées au fond de la cour de récréation. C’était une rangée de petits box cloisonnés, construits contre le mur d’enceinte. Elles étaient pourvues de portes ajourées qui laissaient apparaître les pieds et la tête de l’usager lorsqu’il se tenait debout. Les crochets métalliques censés servir de verrous avaient pour la plupart été déracinés par des cancres revanchards.

Pour prétendre à un semblant d’intimité, il fallait glisser un pied sous la porte pour l’immobiliser et produire son effort en même temps, ce qui nécessitait une attention particulière et une bonne coordination des mouvements.

Ce matin-là, le Taureau avait eu maille à partir avec l’un des fayots de la classe. Ils avaient échangé quelques mots acides et le fayot avait eu le dernier mot.

Ça aurait pu en rester là, mais c’était mal connaître le Taureau.

Pendant la récréation, il a épié le gaillard et a attendu qu’il s’enferme dans l’une des loges. Pour je ne sais quelle raison, il est venu vers moi, m’a agrippé par le col de ma veste et m’a ordonné d’aller ouvrir la porte à toute volée pour que tout le monde puisse voir le cul du petit merdeux.

Il a interpellé sa smala. Ils se sont pointés et se sont postés devant la porte des gogues.

J’étais pris entre deux feux, partagé entre la peur de me faire pincer par l’un des surveillants et celle, viscérale, d’avoir à subir la vindicte du Taureau si je lui désobéissais.

Je suis resté tétanisé, balbutiant, incapable de prendre une décision.

Le Taureau a rappliqué, s’est planté devant moi, jambes écartées, a posé ses poings sur les hanches et m’a demandé ce que j’attendais.

J’ai bredouillé des mots, je ne pouvais pas faire cela, nous allions avoir des ennuis.

Il m’a décoché un coup de pied dans le tibia et s’est acquitté lui-même de la tâche.

Le pauvre gars accroupi sur la cuvette, stupéfait, la chair exposée aux yeux de tous, s’est mis à hurler comme un goret. Le Taureau et sa bande crevaient de rire.

Un surveillant est arrivé en courant. Il a évalué la scène et a fustigé l’assistance. Avant qu’il ne réclame le nom du responsable, le Taureau m’a montré du doigt, me désignant comme le coupable des faits. Le pion m’a flanqué une paire de gifles et m’a envoyé chez le directeur.

Lorsque ce dernier m’a demandé pourquoi j’avais fait une chose pareille, j’ai dit que je n’étais pas le fautif, sans en dire davantage et sans dénoncer le vrai responsable, ce qui m’a valu une nouvelle paire de gifles.

Il m’a renvoyé en classe en m’informant que je devrais rester à l’école le samedi suivant, après les cours, et que j’étais sommé d’écrire mille fois que je ne devais pas ouvrir la porte des latrines quand elles sont occupées.

Lorsque ma mère est venue, le directeur l’a convoquée. Il lui a relaté les faits et a déploré ce revirement d’attitude de la part d’un élève jusque-là exemplaire.

Ma mère l’a écouté sans dire un mot, l’a remercié et a déclaré qu’elle savait ce qui lui restait à faire. Elle a demandé à mon frère de rentrer seul à la maison, m’a pris par la main et m’a entraîné dans une autre direction.

Dès que nous avons tourné le coin de la rue, elle m’a pris dans ses bras. Elle savait que je n’étais pas capable de faire une chose pareille.

Je fulminais. Je tremblais de colère. J’aurais voulu pleurer, tuer le Taureau, le surveillant et le directeur. J’aurais voulu lui expliquer ce qui s’était passé, me perdre dans ses bras, tout oublier.

Je n’ai pas pu. Pas un mot, pas une larme ne sont venus.

Elle m’a proposé d’aller chez la disquaire, m’a promis que j’allais pouvoir me choisir un disque rien que pour moi, m’a dit que ce n’était qu’un mauvais moment à passer, que je devais oublier.

La disquaire a dit qu’on appelait cela du rock’n’roll.

Nous sommes rentrés à la maison avec le disque de Chuck Berry. Ma mère a déclaré qu’elle n’allait rien rapporter à mon père, qu’elle lui raconterait que j’étais invité chez un copain samedi après-midi et que nous écouterions le disque le jeudi suivant.

Je n’étais pas conscient du risque qu’elle prenait en taisant mes mésaventures à mon père.

Mon père ne parlait que de la guerre. Il n’évoquait pas celle à laquelle j’avais mis fin en naissant, mais celle, imminente, qui allait opposer les Russes aux Américains et détruire la planète à coups de bombes atomiques.

De son côté, mon frère se fichait de la prochaine guerre et de la musique. Le feu aux joues, les yeux exorbités, il compulsait un magazine qu’il dissimulait sous son oreiller dès que je faisais irruption dans la chambre.

Quelques jours plus tard, je suis allé à confesse, comme nous étions tenus de le faire chaque semaine. Nous y allions par grappes de cinq, pendant les cours. L’église était adjacente à l’école.

Après m’être délivré de mes péchés véniels, j’ai interpellé le curé dans la pénombre. Je lui ai raconté ce qui m’était arrivé. Je voulais savoir pourquoi Dieu n’était pas venu à mon secours, parce que Dieu voit tout, parce que Dieu est juste et que Dieu punit les méchants.

Il a perçu ma question comme une offense au nom du Seigneur et a émis des réserves quant au salut de mon âme si je m’enferrais dans de tels blasphèmes. Il m’a chassé en rajoutant à ma pénitence quelques Notre Père.

Le soir, j’ai attrapé ma Bible et l’ai envoyée valdinguer sous mon lit, geste par lequel je livrais mon éducation catholique et mes restes de foi en pâture aux bêtes féroces et aux extraterrestres. Cette semaine-là, j’ai tourné la page d’un chapitre de ma vie. La confiance aveugle que j’avais en l’Humanité et en l’Église s’était envolée.

Le jeudi suivant, nous avons sorti le disque de sa cachette. Nous sommes allés dans le salon, ma mère et moi, et avons ouvert le tourne-disque.

C’était un meuble monumental qui combinait une radio et un tourne-disque. Il sentait le bois frais et la cire d’abeille. La platine était équipée d’un système qui permettait de déposer plusieurs 45 tours l’un sur l’autre pour éviter de devoir faire des allées et venues. Un écusson métallique était fixé sur le couvercle, avec un chien-assis devant un vieux phonographe.

Nous avons déposé le disque et enclenché le mécanisme.

Dès les premiers accords, un fourmillement a parcouru mon corps. J’ai ressenti une irrésistible envie de me lever, de bouger, de gesticuler, de remuer mon cul et tout ce qu’il y avait moyen de remuer. Je ne comprenais pas pourquoi ces quelques notes provoquaient un tel effet.

C’était cela, le rock’n’roll.

J’ai monté le volume. La guitare de Chuck m’emportait.

Ma mère s’est mise, elle aussi, à remuer le derrière. Mon frère est arrivé, l’air ébahi, en se demandant ce qui se passait. Il s’en est mêlé.

Nous nous sommes retrouvés tous les trois au milieu du salon, à danser comme des sauvages. Nous avons poussé le volume au maximum. Nous riions, nous criions, nous en avions mal au ventre.

Ce jour-là, le rock est entré dans ma vie pour ne plus en sortir.

De cet après-midi-là, je garde l’un des plus beaux souvenirs de ma vie, Maman dans sa jolie robe jaune qui dansait le rock’n’roll en riant aux éclats.

10

Au milieu de la foule

Personne n’aurait imaginé que Steve Parker finirait par passer à l’acte. Ses tendances suicidaires étaient pourtant connues de son entourage et des membres de Pearl Harbor qui le pratiquaient au quotidien. Elles faisaient partie des aspects sombres de sa personnalité qui lui avaient forgé une réputation de névropathe.

À la moindre contrariété, une divergence de vue sur le choix d’un accord suffisait, il partait dans d’interminables crises de colère, maudissait la terre entière et menaçait de se faire sauter le caisson si l’on ne se soumettait pas à ses exigences.

Ce genre de débordement faisait partie de son mode de fonctionnement. Les gens qui le côtoyaient s’étaient habitués à ses excentricités et considéraient ses mises en garde comme de simples caprices d’enfant gâté.

Au fil du temps, plus personne n’y prêtait attention ni ne lui attribuait le moindre crédit.

La stupéfaction fut d’autant plus grande qu’aucune information ne laissait présumer qu’il avait appris la mort de son ami Larry, survenue la veille.

Larry Finch était le fondateur et le leader incontestable de Pearl Harbor, mais Steve Parker en était l’éminence grise. C’est lui qui prenait les décisions qui engageaient l’avenir du groupe. Après réflexion, il les communiquait en aparté à Larry. Ce dernier en prenait acte et les transmettait aux personnes concernées en leur adressant la sommation de se plier aux directives, à commencer par le choix insidieux du nom du groupe que Steve Parker avait imposé aux autres membres.

Viscéralement antiaméricain, Steve affirmait que le plan Marshall avait fait de l’Allemagne le gagnant économique de la guerre. En Angleterre, certaines denrées avaient nécessité des tickets de rationnement jusqu’en 1953. Ces années de disette avaient engendré une génération d’adolescents de petite taille, maigres, boutonneux et violents, comme les redoutables Teddy Boys qui avaient semé la terreur pendant les années cinquante. Pendant ce temps, le peuple allemand prospérait grâce aux dollars que les Américains injectaient dans leur économie.

Selon lui, la déferlante des groupes de rock britanniques qui avaient envahi le marché US et s’étaient emparés des premières places au Billboard constituait la seconde défaite de l’Oncle Sam depuis ce dimanche de décembre 1941.

Ignorants du sarcasme qui les visait, les soldats américains, qui constituaient le public assidu de Pearl Harbor à Berlin, voyaient en ce nom de scène un hommage à leur grandeur dans l’adversité.

Dès ses huit ans, Steve Parker avait commencé à jouer de la guitare. À la mort d’un de ses oncles, amateur de jazz, il avait hérité d’une Fender Telecaster et d’un ampli Estimer à lampes.

Il avait d’emblée montré des dispositions pour l’instrument et avait rapidement progressé, sans pour autant connaître une note de musique ni avoir suivi le moindre cours.

À l’âge de treize ans, il s’était mis à écrire des textes qu’il mettait en musique et chantait en s’accompagnant de sa guitare. Pour la plupart, le contenu de ses compositions était haineux et acerbe. Il s’attaquait à la Couronne, au système scolaire, au gouvernement conservateur d’Harold Macmillan et à ce qu’il appelait la soumission aveugle du peuple britannique.

Aux critiques que ses détracteurs lui adressaient, il répondait par des propos orduriers et déclarait ne pas communiquer avec les gens normaux.

À quinze ans, il était affligé de nombreux tics. Des spasmes nerveux lui contractaient le visage. Il se grattait, se tirait les cheveux et se triturait les mains de manière convulsive. Les élèves de l’école qu’il fréquentait commencèrent à l’éviter, le traitèrent ensuite de névrosé et d’homosexuel.

Ses parents, inquiétés par son agressivité, son asocialité et ses sautes d’humeur, le forcèrent à consulter le médecin de famille.

Le praticien l’aiguilla vers un psychiatre qui décela la présence d’un désordre bipolaire et lui prescrivit un traitement à base d’antidépresseurs. En plus de ses symptômes maniacodépressifs, Steve souffrait d’une scoliose qui le faisait souffrir au plus haut point.

À dix-sept ans, il était devenu dépendant d’un cocktail chimique fait de neuroleptiques et d’antidouleurs dont il dépassait régulièrement les doses prescrites.

Steve Parker avait rejoint Larry Finch au printemps 1963.

À cette époque, il habitait à cinq kilomètres de Battersea, non loin du Hammersmith Odéon, la prestigieuse salle de concerts qui avait accueilli Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Il avait arrêté ses études et entamé un travail de nuit dans une boulangerie.

Un matin, il était tombé sur la petite annonce que Larry avait fait paraître dans le Jazz News. Ce dernier lançait un appel à des candidats désireux de former un groupe de rock. Sans trop y croire, Steve lui avait envoyé quelques démos.

À sa surprise, Larry l’avait convoqué la semaine suivante. Ils s’étaient vite entendus et avaient recruté un troisième guitariste pour former The Weapons, leur premier groupe. L’ensemble ne comptait pas de batteur, aucun n’ayant répondu à l’annonce, ce qu’ils avaient présagé, au vu du prix élevé de l’instrument et du peu d’amateurs qui s’y adonnaient.

Après quelques semaines, le troisième membre s’était fait congédier pour incompatibilité d’humeur et The Weapons avait été dissous.

Plutôt que de se mettre à la recherche d’un autre guitariste pour assurer la rythmique, Steve avait eu l’idée de réunir un groupe constitué d’une batterie, d’une basse et de deux guitares solos au lieu de se conformer à la structure classique dans laquelle la guitare rythmique soutenait le solo. Ces deux guitares solos se donneraient la réplique et établiraient une sorte de dialogue.

Deux ans plus tard, lorsqu’il découvrit The Last Time, le hit où Keith Richards et Brian Jones entremêlaient le son de leur instrument, Steve estima que les Rolling Stones leur avaient volé son idée. L’espace d’un instant, il envisagea de leur intenter un procès.

Ils mirent trois mois pour trouver un guitariste à la hauteur, quatre de plus pour dénicher un batteur et constituer en mai 1964 le line-up définitif de Pearl Harbor, avec Larry à la basse, Steve au chant et à la guitare, Jim à la seconde guitare et Paul à la batterie.

Steve, qui avait dix-huit ans à ce moment, avait commencé à fumer ses premiers joints.

Comme son dos le faisait de plus en plus souffrir, il avait passé un examen radiographique qui avait révélé un déplacement d’un disque intervertébral. Le médecin qui le soignait avait estimé que la position debout et le poids de la guitare aggravaient la pathologie. Il avait reçu pour consigne d’arrêter de jouer ou de ne jouer qu’en position assise.

Il s’était alors tourné vers les drogues dures pour lui permettre de supporter la douleur et de pouvoir jouer sans avoir à réprimer sa fougue.

À vingt ans, peu avant que Pearl Harbor ne décroche le contrat pour Berlin, il avait fait une fausse tentative de suicide en avalant vingt comprimés de Benzédrine.

La police mit quelques jours pour reconstituer l’emploi du temps de Steve Parker depuis son départ de Berlin, le vendredi 17 mars, jusqu’à sa mort à Hambourg, dans la nuit du 19 au 20 mars 1967.

Steve avait quitté Berlin en fin de matinée, après avoir acheté au marché noir des places pour le concert de Jimi Hendrix qui avait lieu au Star Club, le dimanche 19 mars.

Il avait pris le train et était arrivé à Hambourg en début de soirée. Il s’était installé à l’hôtel Kastanien, au cœur du quartier Saint-Pauli, dans une rue parallèle à la Reeperbahn, la célèbre artère de la ville où la fête battait son plein vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Durant la nuit du vendredi au samedi, de nombreux tenanciers de bars l’avaient vu entrer et sortir de leur établissement après avoir avalé un verre. L’un d’eux déclara que Steve donnait l’impression de chercher quelque chose. Un autre présuma qu’il voulait simplement visiter le plus d’endroits possible.

Il avait terminé sa virée nocturne à l’hôtel Luxor, une maison de passe bien connue. Friand d’Asiatiques, il s’était fait administrer une fellation par une jeune Thaïlandaise qui se souvenait de lui grâce au généreux pourboire qu’il lui avait laissé.

Il avait passé la journée du samedi dans sa chambre et avait quitté l’hôtel vers quinze heures.

En fin d’après-midi, il avait eu une brève altercation dans un bar avec un homme éméché qui l’avait bousculé. Des mots, ils en étaient venus aux insultes, des insultes, ils en étaient venus aux mains. L’empoignade s’était soldée par quelques coups de poing qui lui avaient laissé un œil au beurre noir.

Après s’être fait soigner dans une pharmacie, il s’était rendu dans un restaurant italien. Il avait ensuite consommé plusieurs bières au Top Ten Club et avait terminé la nuit dans une boîte de strip-tease.

Le portier de son hôtel l’avait vu rentrer vers cinq heures du matin.

Le dimanche, il n’était sorti de sa chambre que pour se rendre au concert de Jimi Hendrix. Après le spectacle, il était allé à l’Eros Center. La prostituée qui s’était occupée de lui déclara qu’il semblait dans un état second et qu’il n’était pas parvenu à éjaculer.

Il était rentré à l’hôtel à six heures trente.

L’un des résidents était descendu à la réception vers dix heures et avait déclaré avoir entendu une détonation aux environs de sept heures, sans pouvoir donner plus de précisions quant à sa provenance.

Les femmes d’étage qui s’étaient fait rabrouer les jours précédents vinrent frapper à la porte de Steve vers midi. Habituées à recevoir des insultes en retour, elles s’étonnèrent de son mutisme.

Devant la porte fermée, et sans réponse aux appels qu’elles lancèrent, elles s’étaient tournées vers le gérant de l’hôtel.

Celui-ci avait ouvert la porte.

Steve Parker était assis à même le sol, le dos contre le lit, la tête rejetée en arrière. Le plafond de la chambre était maculé de sang.

L’enquête de police conclut à un suicide.

Steve Parker s’était tiré une balle dans la bouche à l’aide d’un fusil de chasse de gros calibre. La police avança que le fusil avec lequel il s’était donné la mort provenait du commerce clandestin et qu’il était aisé de se procurer un tel modèle dans une ville comme Hambourg.

Les analyses sanguines établirent que le taux d’héroïne présent dans son flux sanguin était de 1,52 milligramme par litre.

Deux mois plus tard, les parents de Steve Parker, accablés par sa mort, engagèrent un détective privé. Ils l’informèrent des événements qui entouraient la mort de leur fils et lui firent part de leur scepticisme quant aux conclusions tirées par la police allemande.

Celui-ci se rendit à Hambourg et mena une enquête au terme de laquelle il mit en avant quelques éléments qui discréditaient la thèse du suicide.

Le premier indice était la quantité de drogue trouvée dans le sang. Selon le détective, une telle dose d’héroïne l’aurait rendu incapable de se suicider.

En deuxième lieu, le canon du fusil qu’il avait utilisé était à ce point long qu’il aurait dû actionner la détente à l’aide de son orteil. Or, Steve portait des chaussures lorsqu’on l’avait retrouvé. De même, la provenance de l’arme restait une énigme. Il était avéré que Steve ne l’avait pas emmenée de Berlin. Même s’il était facile d’acheter une arme à Hambourg, comme le prétendait la police, il fallait connaître les filons. Or, Steve n’était jamais allé à Hambourg auparavant.

En troisième lieu, la faible quantité d’empreintes trouvées dans la chambre, et surtout sur l’arme, rendait la mort de Steve suspecte aux yeux du détective.

Enfin, les quelques mots qu’il avait griffonnés sur le bout de papier laissé sur la table de nuit étaient équivoques et semblaient lui avoir été dictés.

Les parents de Steve firent part de ces observations à la police. Malgré cela, le rapport et les conclusions qui avaient été tirées ne furent pas modifiés, la police classa l’affaire en actant que Steve Parker était mort des suites d’un coup de feu qu’il s’était tiré dans la tête.

Le message énigmatique d’adieu de Steve Parker disait qu’il valait mieux exploser en plein vol que de s’écraser au milieu de la foule.

11

Cet inconnu

Le 25 mars 2010, six semaines après l’accident, la direction des opérations de la police judiciaire sollicita le procureur du Roi pour lancer un avis de recherche au travers des médias.

Deux photos de l’homme, l’une avec barbe, l’autre sans, furent diffusées quelques minutes avant le journal télévisé du soir sur les deux principales chaînes nationales, la Une et la VRT.

La diffusion des photos de l’homme ne provoqua que peu de réactions.

Hormis les quelques appels fantaisistes habituels, trois pistes furent retenues. Après vérifications, l’une concernait un habitant de Furnes décédé en 1999, aucun doute ne pouvant être émis quant à son décès. Les deux autres pistes menaient à des hommes en vie, rapidement identifiés.

Les photos de X Midi et la description des faits furent également affichées sur le site Internet de la police judiciaire, sous la rubrique des personnes inconnues.

Malgré cela, les chances d’aboutir à une identification s’amenuisaient de jour en jour.

Lors de la réunion de débriefing, l’inspecteur chargé de l’enquête délivra sa conclusion en haussant les épaules.

— Si vous voulez mon avis, à part lui-même, s’il se réveille un jour, personne ne sait qui est cet inconnu.

12

Le plus brillant de la planète

Après Maybellene, les disques se sont succédé, Sweet Little Sixteen, Roll over Beethoven, Johnny B. Goode, et d’autres encore. Tout mon argent de poche y passait.

La disquaire chez qui je me rendais de plus en plus fréquemment me présentait les nouveaux titres et me pressait de les acheter. Selon elle, ils auraient bientôt déserté les rayons de sa boutique. Elle pronostiquait que cet élan d’enthousiasme pour le rock’n’roll ne durerait pas et qu’un autre courant ne tarderait pas à prendre la relève.

En attendant l’avènement hypothétique de son successeur, Chuck Berry était devenu mon dieu. Ses disques tournaient en boucle dans l’appartement les jeudis après-midi et les dimanches, lorsque mon père rejoignait ses amis au café.

En plus de scander ses rythmiques implacables en remuant les fesses, je mimais son jeu de guitare, armé d’une latte en bois. Je le secondais dans ses solos épileptiques, les jambes en canard, les cheveux rabattus sur le visage.

Un jour, alors que j’étais dans la cuisine et que Chuck officiait dans le salon, l’idée m’est venue de l’accompagner en tapotant sur un verre avec un crayon. Le résultat était convaincant. J’ai pris un second crayon et me suis mis à tambouriner en cadence.

J’ai remarqué que la hauteur du son s’élevait à mesure que le niveau du liquide baissait. Pris d’une subite inspiration, j’ai pris plusieurs verres et les ai remplis de manière inégale pour varier les timbres.

Par la suite, j’ai peaufiné ma technique en ajoutant quelques ustensiles de cuisine. J’ai placé un saladier, une casserole et une poêle en demi-cercle autour des verres, le couvercle de la casserole étant posé en équilibre précaire sur un bougeoir.

Au début, c’était une belle cacophonie, mais ma dextérité s’est développée au fil des semaines, stimulée par les encouragements de ma mère et ceux, quelque peu hypocrites, de mon frère à qui mon occupation offrait l’opportunité de s’enfermer dans la chambre avec sa nouvelle petite amie.

À Noël, le cœur battant, j’ai découvert une batterie au pied du sapin. Les yeux de ma mère brillaient. Ceux de mon père aussi, mais pour des raisons différentes. Il m’a pris à part et m’a ordonné de ne jamais en jouer, en tout cas jamais en sa présence.

C’était une batterie de fabrication italienne destinée aux enfants. Le tabouret était fourni dans le lot. Elle était composée d’une grosse caisse, d’une caisse claire et d’une espèce de cymbale ride.

Ignorant du jargon adéquat, je les avais baptisées boum, tchac et dzing. Le son qu’elles produisaient était calamiteux, mais je m’en accommodais, eu égard aux ersatz dont je faisais usage jusqu’alors.

Je me suis rapidement familiarisé avec les caractéristiques propres à chacune des pièces. À force d’exercices, j’ai commencé à réaliser certaines boucles. Je m’appliquais, je ne voulais pas jouer n’importe quoi, n’importe comment, contrairement à l’un de mes camarades de classe qui possédait une batterie identique.

Ce devait être le jouet à la mode cette année-là. Il m’avait invité chez lui pour comparer nos compétences. Nous jouions à tour de rôle, en accompagnant Elvis Presley, son dieu à lui, dans Tutti Frutti, une chanson qu’il avait piquée à Little Richard.

Quand c’était à mon tour de jouer, je cherchais à me démarquer du tintamarre qu’il générait et m’efforçais de produire des effets aux bons moments.

Autour de moi, on parlait de plus en plus de cet Elvis Presley. Pour moi, ce n’était qu’un camionneur aux cheveux gras qui se dandinait de manière obscène en faisant mine de jouer de la guitare. Je n’imaginais pas un instant qu’il eut pu se présenter comme la relève de Chuck Berry, d’Eddie Cochran ou de Buddy Holly.

Je répétais dès que l’occasion se présentait, principalement le jeudi et le dimanche, mais aussi à la faveur des maux de tête que je m’inventais pour rester à la maison.

Mes progrès étaient encourageants. Ma vitesse d’exécution et ma précision en épataient plus d’un, même s’il me restait de la maîtrise à acquérir pour obtenir une plus grande régularité dans l’intensité des battements. Jour après jour, j’assimilais les notions essentielles que sont le contrôle, la coordination et l’indépendance des membres.

En plus de ma mère, mon fan base comptait mon cousin et l’une de mes tantes qui s’amusait en m’écoutant, tapait des mains et trouvait que j’avais un certain talent. Mes détracteurs les plus assidus étaient les locataires de l’étage supérieur. Plus d’une fois, ma mère a dû parlementer avec eux.

Pour ce qu’il en était de l’étage inférieur, nous habitions au-dessus d’un garage, ce qui nous assurait une certaine tranquillité. En contrepartie, l’appartement était de temps à autre envahi de gaz d’échappement. J’ai encore dans les narines l’odeur de graisse et d’huile de vidange.

Parfois, venus de mon inconscient, le crissement des pneus et les exclamations des ouvriers retentissent dans mes oreilles.

Ma discothèque s’est progressivement enrichie. Je possédais quelques hits de Fats Domino, de Jerry Lee Lewis et de Little Richard. J’étais également fasciné par un titre plus ancien de Bill Haley et ses Comets, intitulé Rock Around the Clock, une face B oubliée, revenue au premier plan après qu’elle avait été choisie pour faire partie de la bande originale d’un film qui passait sur les écrans.

J’ai quelque peu déchanté lorsque j’ai découvert Bill Haley à la télévision. Plutôt grassouillet, il affichait un sourire mécanique, présentait un regard vide et portait sur le front une mèche de cheveux gominée en forme de croissant de lune. À l’opposé du rocker terrifiant et bagarreur que j’imaginais.

Pour faire face à cette arrivée de 45 tours et garder en tête les arrangements que j’avais conçus, j’ai commencé à écrire mes partitions.

Les premières moutures étaient rudimentaires et se contentaient de reprendre sur une ligne les instruments que je devais solliciter. Boum tchac tchac, boum tchac tchac, boum tchac tchac, dzing. Les limites de ma méthode n’ont pas tardé à se manifester.

Petit à petit, j’ai appris à écouter, à compter, à identifier les mesures et les temps qui les composaient. J’ai sophistiqué mes partitions.

Elles contenaient trois lignes parallèles identifiées par les initiales B, T et D. Je les avais découpées en mesure, elles-mêmes subdivisées en sections. La majorité des rocks étaient écrits en quatre-quatre. Sur chaque temps, je cochais d’une croix les sons à combiner.

Plus tard, lorsque j’ai potassé des livres de solfège et découvert les tablatures, je me suis rendu compte à quel point mon intuition m’avait servi.

Plus mon jeu à la batterie s’affermissait, plus mes résultats scolaires déclinaient. Je passais plus de temps à imaginer mentalement de nouvelles variations qu’à réviser mes leçons. Ma passion liée à la méfiance grandissante que je nourrissais à l’égard de la nature humaine commençait à inquiéter mes professeurs.

Je m’isolais dans mon monde intérieur, je fuyais le contact avec mes condisciples, je répondais évasivement aux questions qui m’étaient posées. Pendant les récréations, les surveillants me voyaient m’éloigner, gagner les confins de la cour ou arpenter l’allée centrale d’un pas saccadé en hochant la tête.

Ils ont convoqué ma mère. Complice de mon inclination et préoccupée par les fréquentes incartades de mon frère qui vivait une adolescence difficile, elle leur a répondu qu’elle savait ce qu’il lui restait à faire.

Quand je ne jouais pas de la batterie, je m’enfermais dans la lecture.

Le Journal d’Anne Frank faisait partie du programme scolaire de mon frère. Je l’ai lu en quelques heures. J’en suis sorti incrédule. Mes réserves concernant la nature humaine se confirmaient.

Pour ce qu’il en était de mes lectures de détente, j’étais distant des inepties que lisaient mes camarades, Enid Blyton et son Club des cinq ou Bob Morane et ses improbables aventures. Je me plongeais dans des textes classiques que j’empruntais à la bibliothèque communale en prétextant qu’ils étaient destinés à ma mère. Salinger, Dostoïevski, Hugo en faisaient partie.

Je ne comprenais pas tout. Loin de là. Des tournures, des mots, des situations m’échappaient, mais je sentais intuitivement que le contact avec cette écriture m’enrichissait.

Désireux de progresser à la batterie, je me suis acheté une méthode. Il n’existait pas encore de cours spécifique pour jouer du rock, mais une méthode rigoureuse pour le jazz a fait l’affaire.

J’avais aussi commencé à freiner l’achat de disques dans le but de compléter ma batterie, en commençant par un tom, ustensile qui me manquait cruellement.

La méthode devant les yeux, j’ai commencé à exécuter quelques fills, tout simples au début. Ensuite, j’ai appris à réaliser mes premiers flas.

Pour perfectionner ma régularité, je me suis offert un métronome. J’étais un peu honteux de devoir faire appel à un tel subterfuge pour assurer le tempo. J’ai appris plus tard que nombre de pointures jouaient avec un métronome vissé dans l’oreille.

Mes camarades voulaient devenir pompier, pilote de chasse, médecin, coiffeur ou comme leur père.

Pour ma part, je rêvais de devenir batteur. Mais je ne voulais pas devenir n’importe quel batteur. Je rêvais d’être le batteur de rock le plus doué, le plus ingénieux et le plus brillant de la planète.

13

Locked-in syndrome

X Midi avait été transféré au sixième étage de l’hôpital Saint-Pierre, dans une chambre à quatre lits au service de neurologie.

Son voisin le plus proche était un septuagénaire hospitalisé à la suite d’une attaque cérébrale qui l’avait laissé hémiplégique. L’homme souffrait de troubles du langage et éprouvait de grandes difficultés à s’exprimer. Il passait ses journées à explorer le ciel ou les allers et venues dans la chambre. Il recevait peu de visites et tirait prétexte de tout pour appeler les infirmières.

En fin d’après-midi, alors que les derniers visiteurs quittaient la chambre, il actionna le système d’appel. Il renouvela l’appel quelques secondes plus tard.

Lorsque l’infirmière arriva, elle le trouva dans un état d’extrême agitation.

— Que se passe-t-il, Monsieur ?

L’homme indiqua son voisin du doigt sans pouvoir articuler le moindre mot.

L’infirmière se pencha sur lui.

— Oui, eh bien, qu’est-ce qu’il y a ?

Il ouvrit la bouche, la tint ouverte durant un instant avant de parvenir à lâcher quelques mots.

— Il a bougé.

L’infirmière jeta un regard en direction de X Midi, mais ne remarqua rien de significatif.

Le lendemain, le neurologue affecté au suivi de X Midi fut informé du fait dès son arrivée. Il se rendit auprès de son patient, l’ausculta avec soin, mais ne discerna aucun signe qui laissait augurer d’une évolution de son état.

Il interrogea ensuite le septuagénaire. Il lui fallut plus d’une demi-heure pour rassembler les bribes de réponse.

Ce dernier n’était plus aussi affirmatif concernant les mouvements qu’il avait signalés, mais il assurait avoir vu l’homme ouvrir les yeux.

Le neurologue décida de procéder à une nouvelle batterie d’examens.

Il remarqua que le score de Glasgow était passé de 4 à 5. La réponse verbale et les mouvements de X Midi restaient inexistants, mais l’ouverture des yeux — ou plutôt le battement des paupières — qui ne se manifestait jusqu’à présent qu’en réaction à la douleur, se produisait lors de l’émission de certains bruits.

Cette observation incita le médecin à compléter l’examen par le score de Liège. Celui-ci consistait à évaluer les réflexes du tronc cérébral afin d’améliorer la précision du pronostic.

Le médecin nota une diminution de la fréquence cardiaque lorsqu’il exerçait des pressions sur les yeux, ainsi qu’une contraction des pupilles lorsqu’elles étaient stimulées par un faisceau lumineux.

L’électroencéphalogramme qui n’avait présenté qu’un tracé ralenti lors des précédentes consultations montra cette fois une réactivité aux stimulations auditives. Il révéla également l’apparition d’un rythme de base postérieur dans la bande alpha.

Le neurologue compléta le panel d’examens en faisant appel à une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Cet examen avait pour but de repérer la présence d’un éventuel syndrome de désafférentation pour ne pas le confondre avec un coma prolongé ou un état végétatif.

Plusieurs médecins et infirmières se présentèrent au chevet de X Midi et lui adressèrent la parole. Ces interventions visaient à le faire cligner des yeux après l’émission de certains mots ou de certaines phrases s’il en avait saisi le sens.

L’homme réagit aux sollicitations, mais ne se conforma pas aux demandes qui l’invitaient à fermer les yeux une fois pour signifier oui, deux fois pour signifier non.

Il fut interpellé dans d’autres langues, mais les réponses qu’il fournit se limitèrent chaque fois à un clignement.

En fin de journée, l’équipe médicale avait acquis la certitude que X Midi était conscient. Il entendait ce qu’on lui disait, il comprenait le français, l’anglais et même l’allemand, mais refusait de coopérer.

Les résultats des différents examens apportèrent la conclusion que X Midi était victime d’un syndrome d’enfermement.

Dans un tel cas, le sujet était éveillé et pleinement conscient. Ses facultés intellectuelles et sa mémoire étaient intactes. Il était capable de voir et d’entendre, mais ne pouvait ni s’exprimer ni bouger en raison d’une paralysie complète. Le seul mouvement qu’il était capable d’accomplir était le clignement des paupières.

Ce tableau neurologique était mieux connu sous l’appellation de Locked-in syndrome.

14

Là-bas

Un faisceau lumineux troue la nuit, enflamme mes rétines.

Un brouhaha me parvient. Je distingue des sons, des murmures. Des mots inconnus. Tétraplégie. Dysarthrie. Pertes sensorielles. Je ne veux pas qu’ils recommencent. Les questions. Les traitements. Les drogues. L’isolement. La peur.

Des mains explorent mon corps. Un objet parcourt la plante de mes pieds. Mon gros orteil se tend instinctivement. D’autres voix. D’autres mots. Babinski bilatéral. Abdomen souple. Réflexes pupillaires. Des visages entrent dans mon champ de vision, grossissent, vacillent. Des bouches s’ouvrent, se tordent dans un ralenti effrayant. Clignez !

J’oscille entre une mort rassurante et une vie qui n’est plus la mienne.

À force de les fréquenter, j’ai appris à déjouer leurs pièges. Je connais leurs questions, leurs manipulations, leurs drogues.

Une, clignez, deux. Je tente de tourner la tête. Mes yeux parviennent à suivre le mouvement des blouses blanches. Je vous ai déjà tout dit. Vous n’avez pas voulu me croire.

Vous n’aurez de moi que mon silence et les larmes qui couleront contre ma volonté. Vous ne me renverrez pas là-bas.

15

Quatre jours et quatre nuits

La nuit, les hurlements et les râles d’agonie traversent les murs, franchissent les portes, s’infiltrent dans mes tympans. De temps à autre, le son aigu de l’alarme retentit. Des ordres fusent. Le bruit d’une cavalcade résonne dans le couloir.

Chaque nuit, la mort rôde. Elle se glisse dans ma chambre. Son ombre me frôle, sa silhouette tournoie dans la pénombre. Elle me rappelle que je suis en sursis, qu’elle m’emportera bientôt.

J’avais treize ans lorsqu’elle m’a adressé un premier signe.

Dans l’espace, la guerre froide faisait rage. L’Europe tremblait. À coups de Spoutnik et d’Explorer, Russes et Américains revendiquaient leur suprématie technologique.

À Bruxelles, après deux années de travaux titanesques qui avaient défiguré la ville, l’Exposition universelle ouvrait ses portes. Bruxelles était devenue le centre du monde. Les journaux et la radio ne parlaient que de cela. La liesse générale voilait l’imminence de la guerre.

Les golden sixties approchaient. Notre situation financière s’améliorait. Mon père avait reçu de nouvelles responsabilités qui l’éloignaient de la sphère familiale. Il s’absentait durant la semaine et ne rentrait que le vendredi soir, pour repartir le lundi à la première heure.

Nous avions quitté notre modeste appartement de l’avenue de la Couronne pour un rez-de-chaussée avec jardin à Uccle, dans une élégante avenue située à une centaine de mètres du bois de la Cambre.

J’avais entamé mes études secondaires et étais parvenu à me soustraire à l’éducation catholique. J’avais convaincu ma mère de m’inscrire à l’Athénée, institution moins stricte et à l’esprit plus ouvert. Mes prédispositions naturelles à apprendre ne s’étaient pas pour autant développées.

La batterie restait mon principal centre d’intérêt. Petit à petit, au fil des mois et de mes rentrées d’argent, j’avais réussi à assembler une batterie complète que j’avais installée dans la cave. Comme je l’avais constituée par étapes avec des pièces de seconde main, les couleurs disparates lui donnaient un aspect dépareillé ; la grosse caisse était une Olympic, la caisse claire, le tom alto et le tom médium étaient des Ludwig et le tom basse venait de chez Premier. Les cymbales et le charleston provenaient également d’horizons différents.

Si l’on voulait se profiler comme batteur averti, il fallait choisir son camp. À l’instar des guitares, Gibson ou Fender, il fallait opter pour Ludwig, Gretsch ou Premier. Le choix fait, on devait le défendre jusqu’à son dernier souffle. J’en étais loin. Musicalement, ce panachage ne me dérangeait pas, mais je n’imaginais pas de proposer mes services à un groupe avec un tel assemblage.

Le pronostic de la disquaire ne s’était pas vérifié. Le rock poursuivait sa route et livrait chaque mois son lot de nouveaux hits. Même si j’étais resté fidèle à Chuck Berry, d’autres musiciens tels que Jerry Lee Lewis ou les Everly Brothers faisaient partie de mes artistes de prédilection.

En revanche, je n’accrochais toujours pas avec Elvis Presley qui cartonnait pourtant avec Hard Headed Woman. Il chantait fort et juste, mais je n’aimais ni son jeu de scène ni ses tenues d’apprenti torero.

Nos voisins du premier étage, un couple de joyeux fêtards sans enfant, faisaient venir du vin de Bourgogne et le mettaient en bouteilles dans la cave adjacente. Certains samedis, ils invitaient quelques amis et tiraient le vin au rythme de mes battements.

En fin d’après-midi, grisé par les émanations d’alcool et les mises en bouche successives, tout le monde frappait dans les mains et riait de bon cœur. Durant des années, j’ai associé mes rimshots aux senteurs du Puligny-Montrachet.

Dès que j’étais en possession d’une somme suffisante, je me rendais chez le luthier de la place Saint-Jean pour compléter mon instrument. Pour l’essentiel, il s’agissait de petites percussions, des clochettes ou des chimes.

Pour renflouer mes caisses, j’avais déniché un job de porteur de journaux dans une librairie de la rue Vanderkindere.

J’effectuais chaque jour deux tournées, une tôt le matin, vers six heures trente, l’autre le soir, aux environs de dix-huit heures. Le jeudi et le samedi après-midi, je faisais une tournée supplémentaire pour distribuer les hebdomadaires et les magazines pour enfants.

Le libraire avait mis à ma disposition un imposant vélo noir équipé d’un panier métallique et d’une large sacoche à l’avant. D’un poids considérable, il était difficile à manier, surtout en début de tournée, lorsque la sacoche regorgeait de quotidiens.

L’accident s’est produit un samedi, par un après-midi ensoleillé du mois de mai.

Le samedi matin, l’Athénée laissait aux élèves le choix entre deux heures d’études ou une excursion à la piscine. Hormis les pleutres et les punis, la majorité était partante pour la piscine.

Nous devions nous présenter une demi-heure plus tôt, ce qui m’obligeait à m’activer pour terminer ma tournée matinale.

Deux bus nous attendaient, garés en double file dans l’avenue Houzeau, moteur ronronnant. Nous nous rendions à Saint-Gilles, aux bains de la Perche. C’était une piscine à l’allure rétro, avec trois étages de cabines individuelles qui entouraient le bassin. Dès que nous franchissions la porte d’entrée, une chaleur humide et des effluves de chlore nous assaillaient.

Dans le bassin, les nageurs débutants étaient harnachés comme des poneys de foire et maintenus à la surface de l’eau par une sorte de canne à pêche treuillée. Nous nous moquions d’eux et lancions quelques plaisanteries en passant.

Indifférents à nos sarcasmes, les maîtres-nageurs poursuivaient leur travail. J’entends encore vibrer leurs directives dans l’enceinte : « une, pliez, deux, trois ».

Nous étions nombreux et plusieurs établissements scolaires se succédaient. Nous devions partager une cabine à deux, voire à trois. Dès que nous nous étions changés, nous nous rangions en file indienne pour le passage à la douche. C’était un moment chargé de tension et d’angoisse. Le défi consistait à profiter d’un moment d’inattention du gars qui nous précédait pour lui ôter son slip de bain et provoquer l’hilarité générale.

Ce samedi-là, je partageais ma cabine avec une baraque d’une classe supérieure. Il devait avoir deux ou trois ans de plus que moi. Il s’est déshabillé en silence. Quand il était à poil, j’ai remarqué qu’il bandait.

Au lieu de passer son slip de bain, il a attendu sans un mot que je sois nu. Il a sifflé entre les dents et a déclaré que j’étais monté comme un âne. Sans crier gare, il s’est emparé de mes testicules et à commencer à les caresser.

Malgré moi, j’ai commencé à bander. Lorsque mon érection était complète, il s’est mis à genoux dans la cabine exiguë et a pris mon sexe dans sa bouche.

Les images apocalyptiques de l’enfer ont surgi dans ma tête. Les préceptes judéo-chrétiens incrustés dans les sinuosités de mon inconscient ont remonté à la surface comme un virus malfaisant. On ne balaie pas dix années d’endoctrinement en balançant sa Bible sous un lit. J’ai vu le feu, les flammes, les diables et leur fourche, le visage des pécheurs déformé par la douleur, les images qui se trouvaient dans mon livre de catéchisme et me terrorisaient.

Malgré cela, j’étais partagé entre culpabilité et ravissement.

Je ne savais s’il me fallait rejeter ce viol ou me laisser aller à l’enivrement que la caresse me procurait. J’aurais voulu me révolter, le repousser, appeler à l’aide, mais mes défenses s’affaiblissaient à mesure que montait l’euphorie que générait la fellation.

Sa bouche allait et venait le long de mon sexe. C’était chaud, humide et prodigieusement bon. L’émotion qui me submergeait avait le goût pernicieux du paradis sur terre.

Très vite, j’ai joui.

Une répugnante décharge de plaisir m’a parcouru. Il a aspiré mon sperme et l’a avalé d’un trait. C’était délicieux et ignoble.

Il s’est relevé. Son sexe palpitait, dressé contre son ventre. J’étais confus, mes jambes flageolaient. Il a déclaré que c’était à mon tour.

L’espace d’un instant, j’ai songé à contester, mais j’ai pensé que je ne pouvais faire autrement, qu’il s’agissait de la procédure normale, que c’était la règle du jeu et que je ne pouvais me dérober.

Je me suis agenouillé.