ОСКАР УАЙЛЬД

Стихотворения. Портрет Дориана Грея. Тюремная исповедь

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ

Стихотворения. Рассказы

Составление, вступительная статья и примечания Д. Урнова

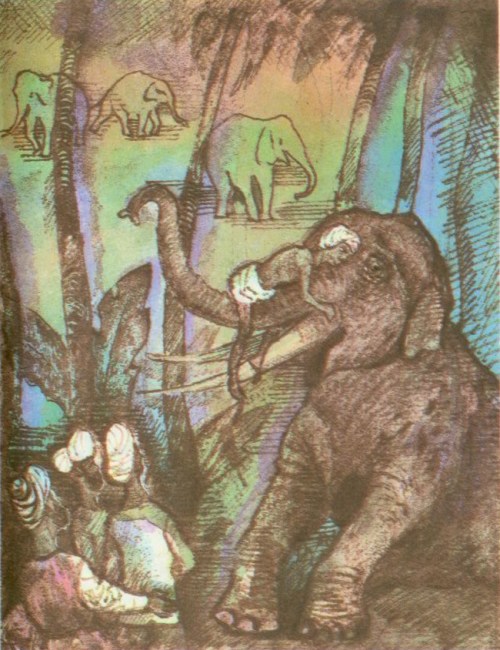

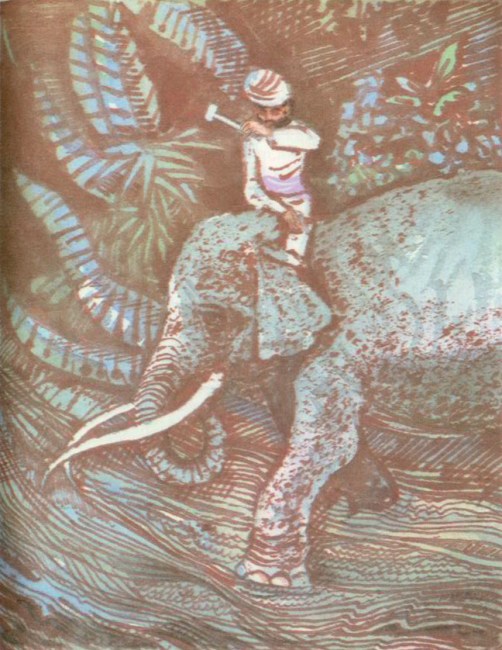

Иллюстрации Л. Зусмана

ПОДЪЕМ И ПАДЕНИЕ ТАЛАНТА

Оба они, Оскар Уайльд (1854–1900) и Редьярд Киплинг (1865–1936), пользовались легендарной славой. Слава сохранилась до сих пор, сделавшись еще более легендарной. Это уже только легенда, потому что ныне, когда в Англии Уайльд и Киплинг переиздаются редко, имена продолжают жить сами по себе.

Из классики этих имен никто, разумеется, не вычеркивает. Если раньше каждое слово «блистательного Оскара» ловили на лету, каждая страница «железного Редьярда» притягивала к себе, как магнит, то теперь их книги приходится разыскивать. Справедлив ли приговор истории, оставившей жить осиротелую славу, оболочку без тела, литературные явления без книг?

Они принадлежали одной и той же эпохе. Разрыв всего в несколько лет иногда разграничивает современников глубоко, делая их принадлежностью разных времен, но Уайльд вошел в литературу сравнительно поздно, а Киплинг обратил на себя внимание совсем молодым и как бы сравнялся по времени со старшим собратом. Правда, он и пережил его намного, застав совсем другие времена, но с началом нового века и в особенности после первой мировой войны Киплинг уже не воспринимался как величина «современной» литературы. Он писал, он печатался, он создал в свой поздний период некоторые вещи, достойные своего расцвета, но все же в сознании читателей остался «за гранью прошлых дней», все там же, на рубеже веков.

Эта полоса, 80-90-е годы прошлого столетия, которую «концом века» так и называют, находится по отношению к нам в совершенно особом положении, далеком и близком одновременно. Сто лет тому назад — конечно, давно! А ведь это и начало нашего века — истоки. Многое, что сейчас составляет примету «современности», наметилось именно тогда, во времена Уайльда и Киплинга. А сами они в глазах своих современников являлись носителями небывалой новизны, и за этим виделось будущее.

В самом деле, трудно сейчас отыскать писателя, который бы чем-нибудь, — признает он это или нет, — не был Уайльду и Киплингу обязанным. Не только стиль, не одни приемы, а самый тип человека, занятого писательской деятельностью, обрел в Уайльде и Киплинге выражение «современное». Учителя, предшественники и сверстники очень влиятельные у них были, а все-таки трудно указать другой, столь же яркий, пример «персональной» власти над публикой, какой обладал «блистательный Оскар». А Киплинг — человек с пером в руке, не пользующийся для контакта с читателями никакими другими средствами, кроме написанных и напечатанных слов. Несмотря на всю его славу, мало кто представлял себе, каков он, «железный Редьярд». Одному читателю-почитателю повезло: он видел его, но эта встреча как исключение подтвердила правило — не обращая никакого внимания на окружающих, Киплинг писал.

Уайльд — громоздкий и вместе с тем артистически изящный. Киплинг-малютка, по контрасту со своей огромной славой он поражал внешним видом. Творчески также, кажется, сходства никакого: утонченность, изыск, «зеленые гвоздики» и — «железо», казарма, солдатский жаргон.

Когда Киплинг выпустил свои первые рассказы, Уайльд, уже прославившийся, отозвался о них и, как нарочно, подчеркнул в этих рассказах все, что было противоположностью его вкусам, его собственному творчеству. Такой ценитель, как Уайльд, не мог не заметить такого таланта, как Киплинг. Уайльд не мог не видеть, что новый автор не так уж прост, как предполагает заглавие «Простые рассказы». Вместе с тем Уайльд не мог понять, зачем тратить силы на низменный быт. И, уж конечно, он не замечал ни малейшего сходства между собой и новичком, хотя на первых порах Киплинг, подобно многим своим сверстникам, находился под обаянием Уайльда и подражал ему. Киплинг со своей стороны, правда, уже совсем в поздние годы, отозвался об Уайльде свысока, так, будто сам он к его школе никакого отношения не имел. Время позволяет рассудить их, и особенно интересно увидеть, насколько они все-таки похожи, не в смысле повторения, а как выразители одной эпохи.

Когда над Уайльдом уже нависала угроза суда и тюрьмы, благожелатели советовали ему все-таки не забывать о «приличиях». «Приличия?! Я поставил своей целью довести ваши «приличия» до неприличия, но если этого мало, я доведу их до преступления», — так отвечал Уайльд. Возможно, он еще не верил в реальность угрозы, однако он вполне верил своим словам и говорил, что хотел сказать. То же самое выразил он и другими словами: «Нужно заставить прописные истины кувыркаться на туго натянутом канате мысли ради того, чтобы проверить их устойчивость». Проверку устойчивых истин на свой лад предпринял и Киплинг. Он хотел укрепить их, Уайльд — расшатать окончательно, доведя буржуазные «добродетели» если не до преступления в самом деле, то уж до полного парадокса.

При расхождении целей они тем не менее двигались в русле одного течения, называемого неоромантизмом. Связь этого подновленного романтизма с романтизмом, развернувшимся на рубеже XVIII–XIX веков, условна. Тот прежний и, можно сказать, великий романтизм, выдвинувший столько выдающихся фигур, имел глубокую философскую основу, разработанную эстетику и, наконец, творческие достижения мирового значения во всех жанрах, — высокий перевал от старого к новому времени. Неоромантизм — скромнее по масштабам. Преемственность между ними все-таки осуществлялась, причем через некоторых писателей, заставших ту и другую эпоху. «Ненависть к современной цивилизации», — так определял пафос неоромантизма один из первых английских социалистов, писатель и художник, Вильям Моррис. В границах анти-«современных» устремлений были разные лагери. Антибуржуазность Уайльда выражалась в культе Красоты, в отрицании узкой «пользы», даже «ложь» была им провозглашена как принцип вопреки прозаическому практицизму. У Киплинга — доблести солдатские, отвага, стоическая выносливость как вызов торгашам и канцелярским крысам.

Во времена Уайльда и Киплинга Англия по-прежнему считалась «первой державой мира». «Страна, делающая лучшую в мире сталь, варящая лучший во всем свете эль, изготовляющая лучшие бифштексы, выводящая лучших лошадей, создавшая священную неприкосновенность семейного очага, изобретшая почти все виды спорта… Страна мудрого и бессердечного эгоизма, железной англосаксонской энергии, презрительной государственной обособленности и беспримерно жестокой колониальной политики», — так в статье о Киплинге наш писатель Александр Куприн передал распространенные представления современников о «владычице морей». Британская империя по-прежнему опоясывала мир, и в ее владениях все еще не заходило солнце. Однако соперничество Соединенных Штатов за океаном, а на европейском континенте — Германии становилось для нее все более опасным. Войны, начиная еще с Крымской и кончая англо-бурской, обнаруживали все большее неблагополучие в британской армии, служившей оплотом могущества страны. Те, кто помнил, как бесславно сложили англичане в Крыму свою кавалерию, и те, кто своими глазами видел, чего стоила борьба до зубов вооруженной британской армии с зулусами, не могли не чувствовать грозных, предупреждающих перебоев в гигантской машине, все еще производившей «лучшую в мире сталь». Райдер Хаггард, друг и единомышленник Киплинга, известный писатель, совсем молодым человеком тянувший служебную лямку в «дебрях Африки», тогда же на основе личного опыта пришел к выводу: «Еще одно-два поколения — и англичане уже не увидят своей страны в ее нынешней горделивой позиции».

Внутри страны в ту пору, когда поднялась и закатилась звезда Уайльда и когда завоевал славу Киплинг, Англия также переживала перемены, отличавшиеся двойственностью. Признаки прогресса: жалкая бедность, детский труд, одним словом, многое, о чем с дрожью в голосе в свое время писал Диккенс, отходило в прошлое; убогое батрачество, прозябание деревни, составлявшие фон романов Томаса Гарди, в свою очередь, становились принадлежностью «былого», — общество, казалось, очень чутко реагирует на призыв к переменам. Письма Уайльда о тяготах тюремной жизни довольно скоро вызвали практические последствия, несмотря на то что писавший уже лишен был прежнего авторитета. Значительно поднимается грамотность, ширится распространение книг. Появляются издания массовые, достигающие уже вполне современных тиражей в сотни тысяч экземпляров. Безусловно растет уровень жизни «среднего человека». Раньше переход из одного общественного слоя в другой напоминал путешествие во времени, из одной исторической эпохи в другую, от «цивилизации» к «дикости». Тот же Райдер Хаггард после поездки не в Африку, а по сельским районам Англии с горечью писал, что ему казалось, будто он побывал у первобытных племен. Но уже лет десять спустя такого написать было нельзя. Перемены совершались буквально на глазах. Однако те же самые перемены поднимали такие кризисные вопросы, что на них, — как вспоминал Герберт Уэллс, формировавшийся в ту же эпоху, — ответов предпочитали не доискиваться.

Впечатление современников от бесед с Уайльдом может служить символом в этом плане. Разговор, предпочтительно застольный, был особым и чуть ли не самым сильным жанром «блистательного Оскара». Тот, кто слышал Уайльда, свидетельствует, что написанное им — это лишь тень его неотразимо выразительной беседы. Уайльд произносил преимущественно монологи и нуждался лишь в репликах, которые бы ему подбрасывали, как топливо в огонь. Однако на известном пределе, когда вопрос ставился остро, чересчур остро даже для «короля остроумия», Уайльд вдруг терял всякий видимый интерес к своим слушателям или же переходил на другую тему.

Что касается символов, то одним из них Герберт Уэллс называет… челюсть Киплинга, большую нижнюю челюсть маленького человека, воинственно выдвинутую вперед. Считалось, что такая челюсть говорит о решительности, сознании государственного долга, политической твердости и мудрости.

«Но в глубине его холодного сердца был страх», — сказано у Киплинга про огромного, двухметрового, ядовитого змея, сказано в истории детской, заключающей, уж как водится, взрослую мораль. И очень часто в глубине, в основе не только вполне взрослых, но лучших произведений «железного Редьярда» запрятан под видом бронированной уверенности тот же, ему самому ведомый, страх.

Уайльд свою позицию определил как «пир с пантерами». Иными словами, крайний риск, предпринимаемый, однако, не от избытка сил, а лишь как единственный шанс.

Это не было только личным состоянием Уайльда, Киплинга. Таково было состояние страны, империи, общества, эпохи: накопление и вместе с ним рост проблем, на которые смотрели тем взглядом, который Киплинг передал в одном из своих рассказов, взгляд тоскливо-тревожный в сторону моря, туда, за Ла-Манш. «Когда я выехал на прибрежную дорогу, над кирпичными заводами плавал туман, а волны свидетельствовали, что за Ушентом штормит. Не прошло и получаса, как летняя Англия подернулась холодной, серой пеленой. Она снова стала обособленным островом северных широт, и у врат ее, за которыми таилась опасность, ревели гудки всех судов мира; а в промежутках между их отчаянными воплями раздавался писк испуганных чаек». Рассказ — сравнительно поздний («Они»), написанный Киплингом, потерявшим ребенка в годы англо-бурской войны, Киплингом, несколько дрогнувшим (возмездие!). В том же рассказе между прочим говорится «о жестокости христианских народов… рядом с которой простое языческое варварство негра с Западного Берега выглядит чистым и безобидным», — говорится автором «Бремени белых», создателем целой идеологии, утверждавшей «цивилизующую» миссию европейцев. Но, в сущности, не говорится ничего, что не было бы сказано и раньше тем же Киплингом. Разница лишь в том, что в позднюю свою пору Киплинг прямее выдавал чувства, которые ему изначально были ведомы, но которые прочесть в его глазах было трудно, должно быть, из-за сильно выдвинутой вперед челюсти.

«Между мной и моим веком была символическая связь», — сказал Уайльд. Современник-свидетель вспоминает, как Уайльд буквально рыдал от горя, сознавая, что ему, судя по состоянию здоровья, не удастся встретить нового столетия (по другим воспоминаниям, он говорил о том же шутя). И действительно, связь символическая переросла в физическую: в точности на пороге наступившей эпохи Уайльд скончался. Киплинг пережил свой век намного, однако новых времен не желал замечать. «Он продолжал твердить свое, — говорит современник, — так, будто ничего не произошло, хотя на самом деле произошло все, просто упразднившее самый повод для его призывов». А людям другой эпохи со своей стороны представлялось, что вместе с «концом века» ушли в прошлое Уайльд и Киплинг. В особенности резко заявляли об этом те, кто прошел первую мировую войну и своей кровью подписал приговор имперскому «патриотизму», воспетому Киплингом. Что же касается «блистательного Оскара», то его «бунт» и его «блеск» выглядели в глазах новых поколений всего лишь поверхностной бравадой.

В прошлое ушла Англия, по отношению к которой занимали они позиции, хотя и разные, но одинаково небезразличные. Нет бастиона былой буржуазной «благопристойности», который штурмовал Уайльд, нет уже той империи, оплот которой помогал укреплять Киплинг: не с чем сражаться, не за что бороться, — а эти двое значительную долю своей незаурядной энергии отдавали полемике «за» и «против». Объект, на который энергия была направлена, перестал существовать, нет опоры (или преграды), и, кажется, сила, заключенная в их страницах, тратится впустую. Сила, державшаяся сопротивлением и борьбой. Но сила это все-таки сила. Ведь когда Эрнест Хемингуэй говорил об основных писательских свойствах и, подводя итоги, сказал — талант, он добавил: «Как у Киплинга». Среди оголтелых энтузиастов-киплингианцев он не был, он был ранен на том итальянском фронте, куда для поднятия солдатского духа приезжал «железный Редьярд», и про все такое, о чем людям младшего военного поколения «просто противно было слушать», Хемингуэй написал «Прощай, оружие!». И все-таки рядом со словом «талант» поставил имя Киплинга. А Ричард Олдингтон, посмеявшийся над Уайльдом как над кумиром ушедшей эпохи — «Душка Оскар, до чего остроумен и ах, как одет!» («Смерть героя»), — потом написал предисловие к его избранному, где отдал должное его остроумию, его блеску.

Уайльд и Киплинг принадлежали не только одной эпохе, но и одинаковой среде. Отец Уайльда — врач, а также собиратель старины, опубликовал несколько книг об ирландском фольклоре. Отец Киплинга — естествоиспытатель и рисовальщик, хранитель научного музея, автор фундаментального труда «Человек и зверь в Индии». Мать Уайльда — поэтесса, активная общественно-литературная деятельница, обладала широким кругом артистических знакомств. На свадьбе родителей Киплинга присутствовал, по выражению биографа, «литературный Лондон», по крайней мере, в лице «львов», наиболее в ту пору известных поэтов и художников. Прежде всего были представители так называемого «Прерафаэлитского братства» — родственники и друзья со стороны невесты. Те же родственники и друзья Алисы Киплинг были друзьями Джейн Уайльд, среди них — выдающийся художник Эдвард Бёрн-Джонс, пионер того направления в искусстве, которое получило название «эстетизм». Киплингу Бёрн-Джонс приходился родным «дядей, а Уайльду — одним из духовных «отцов». Правда, Уайльд родился и рос в Ирландии, Киплинг — в Индии, но и тут в их положении есть сходство: в Англию, а затем и в английскую литературу оба явились как бы со стороны. И они обновили, освежили взгляд своих современников на них самих, внеся неожиданную точку зрения для самокритики — Уайльд оригинальной парадоксальностью, Киплинг небывалой экзотикой.

В одних и тех же журналах печатались, в одних и тех же редакциях бывали, находились в литературном мире друг от друга совсем близко, но так и не виделись. Иногда их встрече мешали обстоятельства: Киплинга приняли в клуб писателей (первый литературный клуб!), а Уайльда отвергли, хотя, разумеется, не по литературным причинам. В то же время их положение, особенно в начале пути, все-таки было не одинаково. Уайльд по воспитанию и образованию претендовал быть духовной элитой. Его отец значился врачом королевским, получил за выдающиеся медицинские заслуги дворянское звание, Уильям Уайльд-старший — среди основоположников современных методов лечения глазных и ушных болезней; сам Оскар имел за блестящие успехи золотую медаль в школе, золотую медаль в колледже, золотую медаль в университете — Оксфордском, где слушал даже не обычных квалифицированных лекторов, а Рескина и Уолтера Патера — мыслителей, властелинов дум не одного поколения; за свои студенческие стихи получил он особую награду — и, явившись в Лондон, был признан Профессором Эстетики. Киплинг между тем рос у «чужих людей», образование получил хотя и добротное, но только среднее, и в то время, когда Уайльд отправился в лекционное турне по Америке, когда его прическу и покрой брюк обсуждала «большая» пресса, Редьярд Киплинг редактировал в Лахоре провинциальную газету.

Однако с выходом первых, достойных внимания книг соотношение их стало быстро уравниваться. О «Простых рассказах» (1888) Киплинга Уайльд отозвался свысока, но чем тогда держался его собственный авторитет? Уайльд заставил о себе говорить до того, как его стали читать. Он судил о новом имени тоном мэтра, а между тем сам в том же 1888 году испытал фактически первый читательский успех, принесенный ему «Счастливым принцем». Так получилось, что признание авторское Уайльд завоевал уже в одно время с новой, быстро растущей величиной — Киплингом. Это признание подняли «Портрет Дориана Грея» и три пьесы за три года (1892–1895), а Киплинг вообще выпускал книгу за книгой, поднимаясь после каждой все выше по шкале широкой популярности.

В год позорного судилища, когда Уайльд просто утратил социальный статус (1895), Киплинг завершил «Книгу Джунглей», пронизанную, как нарочно, идеей о законе и подчинении. В одно и то же время, когда Уайльд, сидя за решеткой, писал исповедь, пытаясь осознать и объяснить свое становление, подъем и падение, Киплинг выпустил «Отважных капитанов» — тоже о формировании характера. «Баллада Редингской тюрьмы» (1898) и «Бремя белого человека» (1899) стали событиями дня почти одновременно. Выход в свет уайльдовской исповеди (посмертно, 1905) и присуждение Киплингу Нобелевской премии («за идейную силу и мастерство стиля», 1907) — события одной эпохи. Все время они по видимости символически противостоят друг другу, но все же не напрасно имелись у них общие знакомые, вкусу и суждению которых они доверяли. Их корни вели к однородным источникам, и, стало быть, деятельность их, столь при первом сравнении контрастная, должна где-то питаться общим пафосом.

«Я сам погубил себя», — вынес окончательный приговор Уайльд в своей исповеди. С точки зрения фактической, это, как все утверждения Уайльда, нуждается в проверке и поправках. Однако если учесть, что автобиография была для Уайльда родом творчества, что он творил свою жизнь как сюжет, который потом на бумаге он не только записывал, но и дописывал в соответствии с замыслом, если это учесть, то, безусловно, Уайльд здесь сказал, что хотел сказать, а именно — «Я сам»… И то же хотел сказать Киплинг. «Страна, гордо пишущая местоимение «Я» с большой буквы», — отметил Куприн в статье о «железном Редьярде», под пером которого особенность орфографическая выросла в житейскую философию. Но в чем основа самосознания, каков фундамент, на котором хочет возвыситься горделиво-надменное «Я»?

Бунт против буржуазной безликости был изначальным импульсом этого широкого, охватившего не одну Англию, движения умов. В «Прошлом и настоящем» Карлейль с пафосом, поистине пророческим, воззвал к людям живым, к сердцам и душам, не уничтоженным погоней за чистоганом. Далеко не последовательно, не всегда доказательно, очень часто вообще невразумительно и даже вопреки фактам вещал он и — встретил сочувственный отклик хотя бы потому, что невозможно было отрицать саму проблему, эту относительность преимуществ «настоящего». Своих современников, влекомых движением времени, Карлейль побудил, хотя бы ценой реакционного сопротивления, оглянуться и задуматься. «Посмотрите, душа убывает! Все становится «добропорядочнее», но пошлее», — подхватил его мысль либеральный публицист и философ Джон Стюарт Миль.[1] Как широкое, хотя и разнохарактерное по составу, направление формировалась эта «ненависть к современной цивилизации», и утопический социалист Моррис питал ее, и какой-нибудь упрямый консерватор-тори.

«Ату, на них!» (то есть на «новых», на преуспевающих «выскочек») — раздался призыв Эверарда Ромфри, Сэра Эверарда, родовитого, но понесшего под натиском «настоящего» сильный урон, аристократа — из романа Джорджа Мередита.

А члены «Прерафаэлитского братства», поэты и художники, не склонны были что-либо кричать, они, напротив, хотели тихо уйти, устраниться, чтобы вовсе не связываться с этой «толпой». Куда уйти? К далеким временам, к той красоте и простоте, что изгоняется «современной цивилизацией», к средним векам — еще до Рафаэля! — когда процветали ремесла, когда люди работали руками, а не машинами, и каждая скамья или стул были своего рода произведениями искусства.

Оскар Уайльд писал за столом Карлейля, доставшимся ему то ли через аукцион, то ли «по знакомству» (с Карлейлем дружна была его мать). Глашатаев «чистого искусства» слушал он в Оксфорде. В Лондоне, куда явился он во всеоружии классической образованности, Оскар уже сам старался выступать Эстетом с большой буквы.

Редьярд Киплинг формировался вдали от столичных творческих кругов, но те же влияния коснулись и его. «Прошлое и настоящее» было одной из первых серьезных книг, которые усвоил он в колледже. Прочел он Патера и Рескина, которым Уайльд внимал в Оксфорде. Рисунки и картины Эдварда Бёрн-Джонса говорят о том, что Редьярд учился и у своего «дядюшки Эди», учился практически — владеть карандашом, учился и духовно.

Но из влияний, испытанных сообща, Уайльд и Киплинг извлекли разные уроки. Заветы и намеки учителей Уайльд подхватил, развил, довел до блеска — до афоризма, по его собственным словам, вполне справедливым. Киплинг той же традиции воспротивился, но не отбросил ее вовсе. Он не стал подражать «дяде Эди» в изображении каких-то условно-средневековых дев, одежд, лестниц, башен, но это от него он воспринял жесткость линии.

Взявшись за восстановление «старины» и «простоты», художники-эстеты не замечали или не хотели замечать, что стулья и покрывала, изготовленные ими в самом деле с тонким искусством, попадают в руки богатых коллекционеров и становятся предметами роскоши, — Энгельс иронизировал над этим. У Киплинга достало здравого смысла и зоркости усмотреть тот же парадокс и не заниматься «хорошенькими вещицами». Однако мир вещей, созданных одухотворенным рукодельем, он ценить научился. Он понял «душу» паровоза или корабля — первый в литературе понял! — благодаря тому, что с детства рос среди любовно сшитых, тисненых, разрисованных переплетов, которые скорее отвлекали от самой книги, чем заставляли читать ее но, как и в рисунках дяди-эстета, взял он принцип — мастерство, труд.

Эстетство было реакцией на бездушный механицизм, стандарт, «стереотипный мир», по выражению Патера. «Лишь грубый глаз, — говорил он, — может счесть, будто некие два лица, предмета или ситуации совершенно похожи». Он учил наблюдать, двигаться, успевая за жизнью и всей ее многокрасочностью. Понятно, что по меньшей мере полстолетия тянувшаяся к искусству («подлинному искусству»!) молодежь вдохновлялась его идеями. Но вот один, особенно внимательный и восторженный, читатель ощутил вдруг какую-то странную пустоту за этими пламенными советами. Он стал еще вчитываться, он увиделся, наконец, с самим мэтром и — понял: да в нем нет настоящей жизни! Это — бессилие проповедовало силу, мертвечина учила чувствовать. Так вот почему «чувства», о которых говорится так пылко, имеют все же странный, бесчувственный оттенок![2] И это был изъян всего эстетства. В борьбе за индивидуальность, «лица необщее выражение», увлекались они вместо лиц масками.

На это Уайльд ответил бы каскадом ошеломляющих парадоксов и — отвечал, доказывая остроумно и содержательно, что, в сущности, не реальность воздействует на искусство, а искусство на реальность. Он развивал мысль Рескина (из «Современных художников») о том, что это живописцы заставили заметить туманы Лондона. Конечно, обратная и действенная связь искусства с жизнью играет огромную роль в отношении людей к окружающему, но ведь когда критики, и совсем не узколобые критики, упрекали Уайльда в том, что в книгах у него не люди, а куклы, он опять-таки отшучивался, всего лишь отшучивался, доказывая по-прежнему с блистательной изобретательностью, что куклы интереснее живых людей, однако это был уже только ход в игре, уловка — возразить по существу было нечего. Дело не в том, что можно изготовить занимательную куклу, а в том, что Уайльду удавались только куклы, а он, не замечая или не желая замечать прямого адреса болезненных критических уколов, предлагал принять эти манекены за живых людей.

Искусство с исключительной силой воздействует на жизнь, но лишь тогда, когда само идет от живых источников. По картинам эстетов-художников, о которых восторженно говорил Уайльд, можно с особенной наглядностью убедиться в том, как они, стремясь вернуть в «стереотипный мир» красоту и духовность, совершают усилие, и оно, усилие, так и остается усилием: ответом на бездушие оказывается изысканно-холодный расчет, то же бездушие. И это, разумеется, не было секретом для Уайльда, не могло быть, хотя бы потому, что он, пусть по-своему, жил живой жизнью и даже еще с умноженной силой, чего нельзя сказать, например, об учителях его, о том же Патере: тот просто обделен был самой природой, и целый мир чувств оставался вовсе закрыт для него; он «чувства» вычитал из книг и затем поместил их обратно в книги. Уайльд был сильнее! И тем не менее он ограничился отделкой, полировкой полемических передержек, дразня ими «толпу».

«Сам погубил себя» — верно, только он не сознавал, или не хотел, или не мог осознать, чем же именно? Все, что произошло с ним — его падение с пьедестала, — совершилось не из-за того, что он сделал, но из-за того, чего он не мог сделать. С ним разыгралась трагедия в жизни, потому что он оказался не способен написать ее на бумаге. Он взялся эстетизировать жизнь, будто бы слишком бедную для его фантазии, а на самом деле фантазии не хватило! Это, разумеется, сравнительно — соответственно задаткам и замыслам, с которыми явился в литературу «блистательный Оскар», блистательный без кавычек, без скидок.

Явился, заставил говорить о себе, прославился по обе стороны Атлантики и… очутился без копейки. Это не случайно, а принципиальный парадокс: именно тогда писатели, если они в самом деле писали и их действительно читали, начали получать гонорары «по-современному», с опорой на закон и порядок, так что известный автор… Но в том и загвоздка, что он, уже сделавшись литературной знаменитостью, фактически еще не был автором! За что же ему платить? За колебания воздуха, в котором носились его имя, его остроты? Что ж, у каждого свой жанр, в памяти людской сохраняются имена и судьбы тех, кто мыслил и рассуждал вслух, но не писал — о них писали. (Что осталось от Сократа?) А Оскар Уайльд после того, как принесли ему успех три пьесы, говорил, что стоит ему захотеть — и он напишет таких хоть шесть. Он даже говорил — шесть в год. И не написал больше ни строчки (в жанре драмы). Когда много лет спустя, уже в наше время, на доме в Лондоне, где он жил, поставили мемориальную доску, на ней он даже не назван писателем. Отчеканено — «Ум», сам по себе Ум, стремительный и сверкающий Ум. Впрочем, добавлено: …и драматург, хотя, конечно, в пьесах — куклы, и это все тот же, только распавшийся на реплики, монолог «блистательного Оскара».

На первых страницах тюремной исповеди, которые долго находились под спудом, Уайльд нарисовал портрет своего друга-недруга, лорда Альфреда Дугласа. Прежде чем признать «сам погубил себя» (так это читали по первым, неполным изданиям исповеди), Уайльд обличает Дугласа. Мы вправе читать это письмо не как личное послание и документ, а как литературное произведение, и потому можем видеть в портрете мнимого «друга» не конкретное лицо, а тип. Тот же, в сущности, тип, что выведен, только с другими оттенками, в «Портрете Дориана Грея». Но если все-таки поинтересоваться реальной стороной дела, то факты скажут иное. И когда Дуглас, загнанный в угол, пустил факты в ход, то даже благожелателям Уайльда пришлось признать его правоту.[3] Действительно, Дуглас, судя по всему, был чудовищем, но только не ничтожеством, — и это лучше, чем кто бы то ни было, знал Уайльд. («В самом деле, — спохватился один из благожелателей, — если Дуглас был столь мелок, то почему же Оскар находился под его влиянием?») Но принципиально важны тут два момента: первое, что Уайльд, умалив своего «злого гения», упростил себе задачу; во-вторых, это воплощенное зло и одновременно несомненная одаренность побили его в ответ его же собственной логикой. Дуглас напомнил Уайльду (посмертно, после того как стала ходить по рукам первая часть исповеди), он напомнил, как в действительности было дело. Уайльд утверждает, что время, проведенное в обществе мнимого друга, было для него в творческом отношении потерянным, Дуглас сказал: ничуть не бывало! В это самое время Уайльд работал успешно, как никогда, он создал свои лучшие вещи… Верно, как ни парадоксально! А это значит, что жизнь — над ней так остроумно и свысока иронизировал Оскар, — только жизнь, какая бы она там у него ни была, давала реальные силы его Уму, который был сам по себе до того подвижен и изобретателен, что, казалось, мог бы обойтись и безо всякой «подсказки».

После того как появилась тюремная исповедь, а следом за ней «Баллада Редингской тюрьмы», один из самых искренних друзей Уайльда, прилагавший в свое время все силы, чтобы спасти его от суда, осознал: «И это дала ему тюрьма!» Тюрьма — та же жизнь, напомнившая Уайльду о себе тем более грубо, что он, «пируя с пантерами», позволял себе шутить над ней. Испытание, пройденное Уайльдом, было страшнее какого-то экспериментально подстроенного риска. Но Уайльд — Ум, проницательность и тонкость как они есть, не мог он заведомо не сознавать, что «пир с пантерами» — только поблажка самому себе, очередной парадокс, уловка, отговорка, уход от проблемы при неспособности решить ее, но уход, совершаемый с видом превосходства, подобно тому как обещал он, если только захочет, писать по шесть пьес каждый год. Так что это была месть материала, с которым совладать он не мог, но делал вид, будто просто не хочет с материалом считаться.

Удар был силен, сокрушителен, и, конечно, лишь об истинной силе ума и таланта говорит результат искуса, который Уайльд выдержал и выдержал как человек творческий, как само воплощение Творчества.

Тюремные произведения Уайльда вызвали глубокое впечатление, но судили о них по-разному. «Другой Уайльд!», «Так вот он каков! Только теперь мы узнали его». А Бернард Шоу сказал: «Он совсем не переменился. Он вышел из заключения таким же, каким он туда попал».

Шоу хорошо знал Уайльда. Ценил его по достоинству. Сам эпохальный собеседник и острослов, он вспоминал об Уайльде: «Я любил с ним встречаться. В его присутствии я мог помолчать, потому что он говорил лучше меня». Шоу знал и того Уайльда, который единственным представителем духовной «элиты» откликнулся на его просьбу подписать воззвание в защиту бастующих рабочих.[4] А почему бы и нет? Такого Уайльда видели и колорадские шахтеры, которым он читал лекцию о Ренессансе. Но они поражены были, когда этот тип с дамской прической и в детских штанишках, морочивший их целый час какими-то непонятными словами, потом, не дрогнув, спустился с ними в забой — на подземный банкет! — и оказалось, что он свой в лаву парень. Шахтеры остались все-таки удивлены, как бывали на свой лад удивлены и озадачены многие, встречавшие «другого Уайльда», не утонченно-изысканного «Оскара». Шоу знал, что за всеми масками — одно лицо. Вот почему, когда после «Баллады» и исповеди заговорили о «другом», «трагическом» Уайльде, Шоу увидел в этом упущение, даже снижение случившегося. «Меня беспокоит, — говорил он в частном письме, — что все дело низводится на уровень сентиментальной трагедии». В исповеди Уайльда Шоу прочел комедию в том смысле, конечно, как понимал он сам силу и значение комического, силу уничтожающую и очищающую. «Несгибаемость его духа замечательна, — писал Шоу под впечатлением от исповеди, — он держится своего и без смущения всю вину возлагает на общество, кидая обратно те обиды и оскорбления, какие ему самому пришлось вынести». Взглядом артиста, художника, драматурга Шоу отмечает: «Реплика, которую после нескольких блистательных и видимо беззлобных страниц он бросает в сторону, между прочим, говоря, что последнее время его стали лучше кормить, неотразима». Шоу оценил истинный артистизм Уайльда, пронесенный им через все испытания.

Творческая диалектика «поэзия — правда», которую, буквально ложась костьми, в начале века доказывали на своем опыте романтики, была подправлена и расширена на протяжении века по законам реалистического изображения «как в жизни». В полемике с эпигонами правдивости, которые жизнь как таковую путали с творчески создаваемой жизненностью, эстетизм различных оттенков занялся поисками секретов «искусства как искусства». У этого течения, в сущности, было мало серьезных сторонников, потому что за вычетом полемических уточнений сразу же становилась видна бесплодная односторонность самой идеи. Уайльд ушел вместе с веком, как бы подчеркнув, что по линии «чистого» противопоставления искусства и действительности больше сказать нечего.

Был Уайльд совсем молодой человек, который, с волосами до плеч и в панталонах до колен, толковал колорадским шахтерам о Бенвенуто Челлини, со временем он вырос в «блистательного Оскара», гарцующего над «толпой», — его Уайльд сделал своим собственным героем. Но был, как мы уже знаем, парень, который после лекции спустился запросто в забой — опять Уайльд, однако, чтобы написать о нем, нужен был другой автор. Мы знаем также, что сам Оскар вроде бы стал «другим». Наблюдатели поверхностные думали, что именно так обстоит дело. Люди понимающие видели — «все тот же»… Некоторые критики в последних произведениях Уайльда нашли… подражание Киплингу, но, в сущности (увидели критики более проницательные), тут была одна, по-разному решаемая, проблема.

Киплинг и оказался тем автором, который делал ставку на парня, способного с интеллектуальных высот спуститься «в забой», в гущу жизни. Однако Киплинг понимал, что отыскать такого парня нелегко.

Киплинг, как и Уайльд, сосредоточил внимание свое на личности, которой или уж просто все дано, или, по крайней мере, открыт простор для инициативы: в таком положении находились люди их поколения, их среды. Если сравнить страницы тюремной исповеди Уайльда, где дан портрет молодого друга-недруга, с балладой Киплинга «Мэри Глостер», — прошедший суровую школу жизни отец отчитывает баловня-сына, — то мы услышим разную речь об одном и том же. «Дорогой Бози», изобличаемый Уайльдом как лицо обобщенное, а не конкретное, есть тот же самый изнеженный Дикки, которому у Киплинга достается от умирающего морехода-отца.

Ведь тебе уже за тридцать, и я знаю, что ты за тип.

Школа Гаррер да Троицын колледж! Надо было отправить тебя в море…

Но я дал тебе образование, а ты что дал мне взамен?

То, что считал я как благодарность достойным, ты мне не возвернул,

А то, что я считал пакостью, для тебя было образом жизни.

Ты погряз в картинах и книгах, в китайском фарфоре, гравюрах и веерах,

Твои комнаты в колледже были сплошным паскудством — будто жила там потаскуха, а не мужчина.

Каждая деталь в этом обличении играет свою роль, вот почему читателю, который дальше, в книге, найдет стихотворный перевод баллады, здесь стоит присмотреться к буквальному пересказу: «Гаррер» — это папаша, научившийся держать штурвал и считать золотые, прежде чем выводить хотя бы свое имя, — таким путем произносит трудное для него название Гарроу — школа из школ; в Гарроу учился Байрон, Лорд Байрон. Колледж Троицы есть в университете Дублинском (в нем учился Уайльд), есть в Кембриджском, — также марка совершенно особого интеллектуального отличия. Бози и Дикки — люди с одной улицы, с Кромвель Роуд, напоминающей названием своим о буржуазной революции, возглавленной, как известно, Кромвелем, — район новоявленного аристократизма.

А теперь послушаем, что говорил узник из ее величества Редингской тюрьмы, камера № 33, о своем недобром друге:

«Увы! Да разве у тебя были хоть когда-нибудь в жизни какие-то намерения — у тебя были одни лишь прихоти. Намерение — это сознательное стремление… Ты бездельничал в школе и хуже чем бездельничал в университете… Временами приятно, когда стол алеет розами и вином, но ты ни в чем не знал удержу, вопреки всякой умеренности и хорошему вкусу. Ты требовал без учтивости и принимал без благодарности. Ты дошел до мысли, что имеешь право не только жить на мой счет, но и утопать в роскоши, к чему ты вовсе не привык, и от этого твоя алчность росла, и в конце концов, если ты проигрывался в прах в каком-нибудь алжирском казино, ты наутро телеграфировал мне в Лондон, чтобы я перевел сумму твоего проигрыша на твой счет в банке, и больше об этом даже не вспоминал… Ты взял меня измором. Это была победа мелкой натуры над более глубокой. Это был пример тирании слабого над сильным, — «той единственной тирании», как я писал в одной пьесе, которую «свергнуть невозможно»…»

Перед нами, как видно, одно лицо или, по крайней мере, два лица очень похожих. Но в ситуациях есть разница.

Изобличив «дорогого Бози», узник № 33 говорит: «Я сам погубил себя», — и затем рисует свой собственный портрет — в сущности, тот же тип, только осложненный дарованием, натура более крупная, как он сам уже сказал и — вполне справедливо. В исповеди Уайльда перед нами развертывается борьба двух сластолюбцев, двух баловней, двух, если угодно, «детей». Хотя между ними внушительный возрастной разрыв, оба — «дети» по своему положению.

У Киплинга баловню-выродку претензии предъявляет сознающая себя сила, другого закала, другого поколения. Если в исповеди Уайльда из двоих старший говорил о себе, в сущности, то же, что им было сказано о младшем — «все дано», то Сэр Антони Глостер (он же произносит «возвернул» и затрудняется выговорить мудреное название привилегированной школы, где учился сын) взял от жизни своими руками все, что ему было нужно.

За счет опыта, почерпнутого на окраинах империи, Киплинг вроде бы нашел ту позицию, которой у «блистательного Оскара» не было, так что, пользуясь «туго натянутым канатом» острословия, тот вынужден был гарцевать, балансировать над толпой и «пировать с пантерами» ради проверки устойчивости истин своей среды. Киплинг, если уж на то пошло, видел пантер реальных, во всяком случае, совсем не далеко был от них, ото всех невыдуманных опасностей, на передовом, хотя и от столицы далеком, крае борьбы за благополучие, достающееся Дикки и Бози. Двадцатитрехлетний работник провинциальной газеты с уверенностью власть имущего вторгся в столичный литературный мир; сам волшебник Стивенсон, прочитав Киплинга, произнес — «гм-гм»; он сказал о нем так: «Наиболее сильное из молодых дарований, появившихся с тех пор, как — гм-гм — появился я». Бывали ранние подъемы и расцветы, но этот новичок обладал особенностью, редкой даже для большого дарования, — сразу заговорил как человек зрелый.

Он говорил не столько даже от своего лица и равных себе по возрасту. Он говорил — и убедительно говорил — от лица солдат-ветеранов, бывалых офицеров, тертых колониальных чиновников, которые где-то там трудились и умирали на «благо Империи». «Что знают англичане об Англии, если они знают одну только Англию?» — спрашивал он, прямо намекая на далекие источники английского процветания, довольно грубо намекая, по-солдатски грубо, и — к нему прислушались. После того как Уайльд позволил себе что-то там высокомерно сказать в связи с Киплингом о вульгарности «англичан индусского происхождения», ему пришлось объясняться, фактически извиняться перед новым автором и его читателями: Киплинг получил поддержку тех, от лица которых он говорил и к кому в первую очередь обращался.

Да, говорил, как и Уайльд. В прямом смысле Киплинг, в отличие от своего блистательного современника-острослова, почти никогда не говорил с читателями, однако он, как и Оскар, сохранял разговорность в самом стиле. Только совсем иную разговорность, не для ушей тех, кто восхищался афоризмами Уайльда. Тут казарменная ругань, бюрократический жаргон, действительно вульгарная болтовня колониального «света», и в то же время чувствуется жесткая литературная рука, вгоняющая в послушный слог весь этот неприбранный, грубо звучащий и плохо пахнущий материал. Потомок эстетов, грезивших о стерильной чистоте средневековых линий! Они рисовали каких-то непорочных дев и старались передать в поэтической строке пение ветра, а у него в стихах (!) сквернословили солдаты, в рассказах свистел пар из четырехтактного двигателя. Впрочем, в стихах тоже мог быть пар, мог быть целый паровой котел, типографский станок, молотилка, барабан — вообще все, что угодно. «Магия! Это была форменная магия», — вспоминал позднее читатель-ветеран свои ранние впечатления от Киплинга. «Литература! Вот она Литература!» — торжествовал еще в то время один опытный редактор, через руки которого прошло немало молодых дарований с большим будущим. Как обычный читатель, так и литературный эксперт, оба почувствовали в книгах Киплинга чисто писательское умение справляться с любым жизненным материалом. Теперь, когда многие киплингианские чары развеяны временем, видно, насколько не широки были границы, ему подвластные, но тем отчетливее видно, что — было, была эта «магия» или умение заставить говорить пантеру и раскрыть «душу» корабля.

Отчетливый, хотя и не всегда приятный, привкус правды, которую хотел донести до своих читателей Киплинг, содержал столь же последовательно вносимую «приправу» — социально-политическую тенденцию. Каждый слон говорил у Киплинга о том, о чем нужно было ему, Киплингу. Считается, что талант Киплинга возобладал над тенденцией. Нет, талант проявился именно в той степени, насколько удалось Киплингу провести сквозь все преграды свою идею, в самом деле свою, отличавшую его от прочих бардов и политических доктринеров, взывавших общим хором «Правь, Британия, морями!». Не был Киплинг настолько наивен, чтобы не видеть, какими в самом деле изображает он «слуг» и «детей» Империи. Не он ли вместо «края чудес», куда заманивали «приключениями» и «сокровищами», рисовал колонии с их лихорадками, тоской одиночества, убийственной жарой. Насмотрелся он трусости и тупости «цивилизаторов», пока рос и работал в Индии! В том-то и суть, что на какую-либо безликую «машину» и тенденцию Киплинг надежд не возлагал. У него каждый кочегар — это человек, понимающий в своем деле толк, хотя, конечно, были такие проблемные рубежи, дальше которых Киплинг не хотел идти, были вопросы, на которые в ответ он выпячивал челюсть и — только. Но даже искушенные ценители, вроде Уайльда, поначалу не вполне поняли его, когда находили, что, «к сожалению», он при всем таланте «вульгарен» или «груб». Не «к сожалению», а во имя сознательно преследуемой задачи стремился он проверить читателей на своего рода выносливость. «От англичан индусского происхождения к туземцам, от туземцев к бравым английским солдатам, от бравых английских Томми — к четвероногим, от четвероногих к рыбам, от рыб к паровым машинам и болтам», — критик, читая Киплинга, говорил это хронически, а Киплинг всерьез и всеми силами стремился создать впечатление, что готов спуститься в любой «забой», взять в руки всякий болт и писать о каких угодно «Томми» ради разговора начистоту.

«Нынешние декаденты, — записывал в дневнике 90-х годов Толстой, — говорят, что для поэзии нужны крайности добра и крайности зла. Что без этого нет поэзии. Что стремление к одному добру уничтожает контрасты и поэтому поэзию. Напрасно они беспокоятся. Зло так сильно — это весь фон, — что оно всегда тут для контраста. Если же признать его, то оно все затянет, будет одно зло, и не будет контраста. Даже и зла не будет — будет ничего. Для того чтобы был контраст и чтобы было зло, надо всеми силами стремиться к добру».

Точку зрения «зла», сознательно и сочувственно вводимую, можно найти у Оскара Уайльда, причем это не просто заигрывание с «пантерами», в котором он будет каяться на страницах своей тюремной исповеди. По той же исповеди можно судить, насколько все было глубже экспериментально-демонстративного риска. По-своему замечательную, классическую картину взаимомучительства дает исповедь. Как воплощение зла прежде всего обрисован, конечно, «дорогой Бози». Но ведь автор исповеди не только отвечал когда-то, он по-прежнему, хотя бы из-за решетки, старался ответить другу-недругу тем же. Среди его реплик в сторону, которые так высоко оценил Шоу, одна в этом смысле особенно выразительна. Вспоминая унизительные оскорбления, которые наносил ему Бози, узник № 33 со своей стороны не упрекает его в безнравственности или бесчеловечии. Он говорит о «бедности воображения» своего мучителя! Он держится все той же «эстетической» точки зрения на «добро» и «зло».

Такого рода «эстетизм» Киплингу не был свойствен. Ради декоративного контраста, для встряски ему зла не требовалось. Он согласился бы до известного пункта с Толстым, что зла и так предостаточно. Но у Киплинга есть убеждение, подсказанное ему опытом, о некоей безграничности зла, и противопоставить этому можно, с точки зрения «железного Редьярда», также одно только зло, разве что еще более злое и изворотливое. Ради империи? Нет, тут уж не до империи, когда само зверство четвероногое или двуногое готовится напасть на тебя. Критики не раз отмечали, что Киплинг, вначале вроде бы пометив идеалы, ради которых шпион шпионит, морской пират преследует добычу и т. п., затем вдруг обо всем забывает, увлекшись чисто «профессиональной» стороной любого неблаговидного дела. Киплинг хотел, чтобы и читатель забыл об этом, чтобы и читатель почувствовал жестокую метафизику борьбы.

В таких случаях Киплинг занимает позицию поистине рискованную по отношению к той мысли, которую ему все-таки хотелось бы провести. Он оказывается последователен и правдив чересчур с точки зрения собственной цели и замысла. Уэллс вспоминал, как резанули по нервам читателей рассказы Киплинга, где изображалась жестокость детей, воспитанников пансионата. Относительно стихотворения «Добыча», исполненного в стиле солдатской песни с припевом «Грр-абь! Грр-абь! Грр-абь!», критик, ставивший Киплинга очень высоко, вынужден был написать: «Эти стихи просто отвратительны, они заставляют комментатора краснеть, когда он пытается истолковать их». Один из самых стойких ценителей Киплинга, англо-американский поэт и критик Т. С. Элиот объяснял дело так: «Киплинг, несомненно, чувствовал, что кадровый служака и его командиры недооцениваются своими мирными соотечественниками, находящимися у себя дома, и что в отношении к солдатам и демобилизованным проявляется все же социальная несправедливость, однако сам он стремился сказать о солдатах правду, а не идеализировать их. Ему надоел сентиментализм точно так же, как недооценка и небрежение, поскольку они стоят друг друга». Не приходится спорить с тем, что Киплинг хотел освободиться от сентиментальных иллюзий во имя реальных представлений, однако возникает вопрос, на чем же он хотел остановиться. Элиот в этом пункте отделывается, по своему обыкновению, молчанием. Вернемся к «Мэри Глостер», едва ли не лучшей балладе Киплинга, маленькой поэме, выражающей в основном взгляд на главные человеческие проблемы, которые занимали писателя.

По сравнению с конфликтом между Оскаром и Бози разница в самом деле сразу видна, потому что у Киплинга — отец и сын, разные поколения, разные жизненные школы и позиции. Сэр Антони Глостер так и остался основным героем Киплинга — в поисках фигуры, способной возложить себе на плечи «бремя белого человека», лучшего он не нашел. Баллада о «Мэри Глостер» написана Киплингом в начале пути — в дальнейшем он мерил людей все той же мерой, сопоставляя своего Сэра Антони с такими, как международного масштаба авантюрист Сесиль Родс или американский президент Теодор Рузвельт — с обоими его связали близкие отношения. Однако никуда не мог он уйти и от правды, той правды, что художественно запечатлена в его же собственных стихах. Глостер-старший ведь не только разуверился в сыне. Этот удар судьбы получил он как итог собственной жизни. Бессилие сына есть лишь теневое, контрастное отражение силы отца, проявлявшейся также в «паскудстве», только по-иному: у сына — изящные безделушки, доставшиеся ему на отцовские средства, у папаши — пароходы, доставшиеся ему за счет того, за счет чего они ему достались — сам знает! Не только открывшаяся через сына-баловня бесперспективность всех усилий, но и осознание их изначальной неправедности, — с этим умирающий Сэр Антони, который, заплатив за все, по-прежнему говорит Гаррер вместо Гарроу, просит «отвезти его до места» и выбросить, как положено, за борт.

Это все написано Киплингом, все в том смысле, что, при видимой простоватости своих героев, сам-то автор эстетски обдумывал каждую запятую, желая сказать то, что сказал, что мог сказать.

Пораженный, даже ослепленный читатель послушно следовал за Киплингом и в пустыню, и в джунгли, и в морской простор. «Железный Редьярд» представлялся проводником, отлично знающим дорогу до конца.

Но вот Толстой, поздний Толстой, под впечатлением от раннего Киплинга отметил — «растрепан». Таково было первое впечатление (1892), оставшееся у Толстого постоянным. Однако поздний Толстой поднимал, как известно, руку на самого Шекспира, и потому его отзыв о Киплинге вроде бы можно отнести если не к причудам, то к заблуждениям или же просто недоразумениям.

В самом деле, «растрепан» расходится со стойким, фактически единодушным, мнением о Киплинге — чеканном, блистающем отделкой. Едва ли не в первом же предисловии, знакомившем русских читателей с Киплингом (1895), проводилась мысль о законченности его формы. В дальнейшем то же мнение укрепляется: что бы там о Киплинге ни думать, как ни воспринимать дух его творчества, пишет он — «железно».

И вот потребовался почти целый век для того, чтобы современные, уже нам современные, исследователи усмотрели в прозе Киплинга некую «растрепанность», о которой тогда еще заговорил Толстой…

Было бы глубоко неверно думать, будто о Киплинге прежде судили поверхностно и лишь теперь добрались до сути. Напротив, у нас, например, с самого начала в оценке Киплинга звучала в передовой печати трезвая нота. Произведено было основательное разграничение между киплинговской установкой на «правдивость» и действительной мерой в раскрытии или же утаивании Киплингом подлинной правды. В Киплинге отделили крупное дарование от этого «маленького человечка с большой челюстью», трубившего во славу империи! Выработана была объективная, неодносторонняя точка зрения, выразившаяся и в прекрасной, не потускневшей до сих пор, статье Куприна, и в том, что позднее, используя купринский «ключ», писал о Киплинге Паустовский.

Однако в самом деле потребовалось время, и немалое, чтобы на поверхность выступила «растрепанность», когда-то замеченная Толстым. «Киплинг подчас оставляет читателя как бы ни с чем, вдруг бросая его на полдороге», — таково мнение новейшего исследователя. Оно явно не согласуется с представлениями прежними, когда читателю казалось, будто от начала и до конца чувствует он «железную» руку Редьярда. А ведь исследователь, автор «официальной» биографии, уж наверное, не ставил своей задачей ниспровержение Киплинга. Он просто признал то, чего уже, как видно, нельзя не признать. Читатель и сам это почувствует, когда возьмется за рассказы, включенные в предлагаемый том.

И это — не только на уровне слога, стиля, сюжета. Это «ни с чем» — позиционное, пронизывающее насквозь установку писателя: вид-то воинственный, а в глубине сердца — страх. В свое время требовательный «старик» это, быть может, потому и почувствовал, что «совсем еще молодой человек» (так критики называли Киплинга) был им читан в пору собственного саморазбора — до глубин, до первооснов социально-творческой позиции художника. Для себя самого решал Толстой фундаментальные вопросы («что такое искусство»?), и тут ему попалась книжка нового английского писателя, а он очень ценил, даже второстепенных, английских писателей за профессионализм, и он прочел и увидел — «растрепан».

Увидел читатель, который не терпел компромиссов и от искусства требовал ответов на важнейшие запросы жизни; уловил художник, при собственной, видимой «растрепанности», не знавший устали в поисках гармоничного соединения слова, мысли и дела в творческую правду. Именно на переходе от репортажной достоверности, стилистической точности, одним словом, правдоподобия («Выдумка его полна правдоподобия» — устойчивое и основательное мнение о Киплинге), на этом переходе — к большой правде усмотрел Толстой у Киплинга творческий промах.

Теперь, когда итоги давним спорам о Киплинге подведены самой историей, видно: в «растрепанности» сказывалась нестойкость идейных основ, на которых Киплинг пытался воздвигнуть свою «крепость». Пытался, развивая свойственную многим англичанам философию «семейного очага», дома-крепости и притом — с садом.

«Наша Англия — сад», — писал Киплинг в стихах, будто бы вторивших самому Шекспиру. Но у Шекспира возделанный «сад» — наследие трудовых поколений. Киплинг, как мы уже знаем, по-своему не терпел белоручек. «Сад тружеников» воспевал он, включая, однако, в понятие о «труде» и всю «грязную работу» по защите захватнических, имперских интересов. А в итоге, в глубине, как Сэр Антони, понявший, что не обиду от сына, а возмездие за дела рук своих получил он, так и Киплинг, хотя бы временами, испытывал покаянно-просветляющее чувство исторической вины.

Киплинг самому себе предъявил суровый счет. Когда Королевское общество литературы присудило ему золотую медаль, он, отклонявший после получения Нобелевской премии многие литературные, ученые и даже государственные почести, эту медаль принял и по случаю произнес речь. «Все пишут, — в таком духе говорил он, — надеясь на бессмертие, а что остается?» Он вспомнил гигантов, например, Свифта, Властелина Иронии, чьи сарказмы сотрясали устои, а в горниле вечности все им сделанное сжалось, в сущности, до размеров маленькой книжки. «Это все равно, — сказал Киплинг, — как если бы с помощью вулкана зажигать светильник над кроваткой ребенка». Но выводом Киплинга была все же не мысль о тщете даже очень больших усилий. Он говорил о требовательности самой истории, о нагрузке веков, под которую, как под пресс, ложатся книга за книгой, а там, что останется! «Пока пишешь, — говорил Киплинг, — окружающий мир берет у тебя лишь столько правды или удовольствия, сколько ему в данный момент требуется. А со временем остаток приплюсуется к общему результату, и, может быть, получится такой итог, о котором писатель даже не мечтал».

Но вот уже в самое последнее время, у нас на глазах, англичане вновь вспомнили Англию «конца века», ту самую, о которой еще Ричард Олдингтон говорил: «Совсем другая и, однако, на удивление та же, в чем-то неправдоподобная, бесконечно далекая от нас, а во многом — такая близкая, до ужаса близкая, сегодняшняя Англия…» Ныне соотношение далеко — близко еще даже усугубилось. Почти столетняя проверка выявила, что, собственно, к нашим дням приблизилось, что — отдалилось. Стало видно, что не приметы прошлого приближаются, а развилось «современное», уже намечавшееся в «далеком». Поэтому картина прежней эпохи стала активно перестраиваться усилиями историков и критиков. Имена, несравненно уступавшие Уайльду и Киплингу в прижизненной популярности, вышли на первый план. Те, о ком тогда говорили разве что в литераторских кругах, причем преимущественно говорили — не читали, во веком случае, не читала публика, знавшая наизусть Киплинга, те, если судить по мнениям нам современной критики, вышли вдруг на первый план как фигуры более значительные. Но это, понятно, аберрация.

Как ни трудно в самом деле восстановить картину ушедшего времени с основными его приметами, одной ошибки все-таки можно избежать, надо только не путать в прошлом самого прошлого и — намеков на будущее. Это уже к нашему времени намеки выросли в общепонятные и общепризнанные высказывания, это время как бы «дописало», прояснило их для нас. Кроме того, оценки новейшей английской критики отличаются какой-то нарочитой противопоставленностью вкусам читателей. «Возрождая» старых, некогда не вполне понятых или непризнанных писателей, критика превозносит их «серьезность», «сознательно-рассчитанное мастерство», однако одаренности, настоящей творческой энергии нет в этих свойствах. Одаренности, которая в произведениях и Уайльда и Киплинга била через край. Конечно, десятки киплинговских книг под прессом лет сжались до одного-двух томов. Из того, что написано Уайльдом, отстоялась книга, которую даже трудно зачислить в какой-либо жанр, ее так и называют «Ум Уайльда». Но уж это в самом деле выдержало проверку нелегкую и — будет жить дальше.

Д. УРНОВ

ОСКАР УАЙЛЬД[5]

СТИХОТВОРЕНИЯ[6]

VITA NUOVA[7]

На берегу стоял я в час прилива,

Дождем летели брызги на меня,

И рдели блики гаснущего дня

На западе, и ветер выл тоскливо.

К земле умчались чайки торопливо.

«Увы! — вскричал я. — Жизнь моя темна.

Ни колоска не даст мне, ни зерна

Лежащая в бесплодных корчах нива!»

И был истерзан ветхий невод мой,

Но снова в море из последних сил

Его забросил я в душевной муке.

И тут — о, чудо! — вдруг передо мной

В волнах возникли трепетные руки,

И я все беды прошлого забыл.

IMPRESSION DU MATIN[9]

Пейзаж был сине-золотой,

Но утром Темза серой стала;

Две баржи с сеном от причала

Отплыли; желтый и густой

Туман с мостов стекал, как с гор,

И вдоль фасадов расползался;

Огромным пузырем казался

Повисший в воздухе собор.

Потом, стряхнув ночную тишь,

Вдруг стало утро шевелиться;

Жизнь пробуждалась; даже птица

Запела на одной из крыш.

А женщина, бледна, тускла,

Медлительными шла шагами

Под газовыми фонарями

И в сердце боль свою несла.

IMPRESSIONS[11]

1

LES SILHOUETTES[13]

Легли на гладь залива тени,

Угрюмый ветер рвет волну

И гонит по небу луну,

Как невесомый лист осенний.

На гальке черною гравюрой —

Баркас; отчаянный матрос,

Вскарабкавшись на самый нос,

Хохочет над стихией хмурой.

А где-то там, где стонет птица

В невероятной вышине,

На фоне неба, в тишине

Жнецов проходит вереница.

LA FUITE DE LA LUNE[14]

Над миром властвует дремота,

Лежит безмолвие вокруг,

Немым покоем скован луг,

Затихли рощи и болота.

Лишь коростель, один в округе,

Тоскливо стонет и кричит,

И над холмом порой звучит

Ответный крик его подруги.

Но вот, бледна, как неживая,

В испуге, что светлеет ночь,

Луна уходит с неба прочь,

Лицо в туманной мгле скрывая.

QUIA MULTUM AMAVI[15]

Когда священник пылкий, молодой

Из тайны тайн вкушает первый раз

Плоть Бога — узника гармонии святой —

И с хлебом пойло пьет, войдя в экстаз,

Нет, даже он не в силах испытать,

Что было в ночь, когда глаза мои

Метались на тебе, и протоптать

Я пред тобой колени мог свои.

О, если б я чуть меньше был влюблен

И если бы чуть больше был любим

В те дни, под звон веселья, ливня звон, —

Лакей Страданья — я не стал бы им.

Но счастлив, что я так тебя любил,

Хоть голос боли до сих пор жесток.

Подумай, сколько сменится светил,

Чтоб сделать голубым один цветок.

МОЙ ГОЛОС

В наш суетливый, в наш тревожный век

Мы насладились жизнью — я и ты,

А ныне просто жалок наш ковчег,

Наш груз иссяк, и трюмы так пусты.

Вот почему бледнее мертвеца

Я стал так рано, и от слезных рек

Сошла вся краска с юного лица,

И Гибель входит шторой в мой ночлег.

Но для тебя вся жизнь в толпе людской —

Не более, чем прелесть лир, виол,

Иль гул уснувшей музыки морской, —

Ракушечное эхо вечных волн.

TAEDIUM VITAE[17]

Ножами юность заколоть, ходить

В твоей ливрее, худший из веков,

Дать всякой мрази красть из тайников

И в петли женских прядей угодить, —

Да просто за конюшнями ходить

В лакеях у Фортуны! Не таков!

Все это жалче пенных гребешков,

Чертополошин: близко подходить

Не собираюсь к своре дураков,

Что, зло смеясь, пускают гнусный слух,

Меня не зная вовсе. Батраков

Приют — он лучше, чем возврат в тот сброд,

Охрипший в спорах, где мой белый дух

С грехом впервые целовался в рот.

ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ[18]

Ты знаешь все. А я всерьез

Ищу — в какую почву сеять, —

Но ей милей пырей лелеять,

Без ливня и без ливня слез.

Ты знаешь все. Я — слепота,

Я — немощь, сидя жду, как снова

Мне за последней мглой покрова

Впервые отопрут врата.

Ты знаешь все. Слепец, увечность —

Я льщусь мечтой не жить напрасно,

Вот все, что знаю я прекрасно:

Опять мы встретимся, где вечность.

IMPRESSIONS[19]

1

LE JARDIN[20]

Увядшей лилии венец

На стебле тускло-золотом.

Мелькает голубь над прудом,

На буках — тлеющий багрец.

Подсолнух львино-золотой

На пыльном стержне почернел,

Среди деревьев и омел

Кружится листьев мертвый рой.

Слетают снегом лепестки

С молочно-белых бирючин.

Головки роз и георгин —

Как шелка алого клочки.

2

LAMER[21]

На вантах ледяной покров,

Морозный прах окутал нас.

Луна — как злобный львиный глаз

Под рыжей гривой облаков.

Стоит угрюмый рулевой,

Как призрак, в сумраке седом,

А в кочегарке чад и гром,

Слепит машины блеск стальной.

Свирепый шторм утих везде,

Но все вздымается простор;

Как рваный кружевной узор,

Желтеет пена на воде.

ДОМ ШЛЮХИ[22]

Мы услыхали танца вскрик,

Качнулся в небе лунный лик,

Плясали гости в доме шлюхи.

И музыканты, захмелев,

Вертели Штрауса напев,

Порой звенели оплеухи.

Как арабесковый кошмар

Роился танец странных пар,

За тканью штор скользили тени.

Визжали скрипки, ныл фагот,

Кружился рваный хоровод,

Как черных листьев мельтешенье.

Марионеток хриплый рой,

Расплывчатых скелетов строй

Во власти медленной кадрили.

Две куклы из нелепых снов,

Как две фигурки из часов,

Игрушечно обнявшись, плыли.

Зловещий, призрачный герой

Курил в раздумье, как живой,

У покосившейся веранды.

Вдруг смех и брань оборвались,

Все чинно за руки взялись

Под звуки мерной сарабанды.

И я сказал любви моей:

«Бал мертвецов среди огней,

Кружится пепел с пылью тленной!»

Но ты, но ты ушла, смеясь,

Крикливой похотью пленясь,

И дверь захлопнулась мгновенно.

Оркестр фальшивил все сильней,

Вальс фантастических теней

Стал прерываться. Гасли свечи…

По длинной улице пустой

В тунике с золотой каймой

Заря несмело шла навстречу.

ПО ПОВОДУ ПРОДАЖИ С АУКЦИОНА ЛЮБОВНЫХ ПИСЕМ ДЖОНА КИТСА[23]

Вот письма, что писал Эндимион,[24] —

Слова любви и нежные упреки,

Взволнованные, выцветшие строки,

Глумясь, распродает аукцион.

Кристалл живого сердца раздроблен

Для торга без малейшей подоплеки.

Стук молотка, холодный и жестокий,

Звучит над ним как погребальный звон.

Увы! не так ли было и вначале:

Придя средь ночи в фарисейский град,

Хитон делили несколько солдат,[25]

Дрались и жребий яростно метали,

Не зная ни Того, Кто был распят,

Ни чуда Божья, ни Его печали.

СИМФОНИЯ В ЖЕЛТОМ[26]

Ползет, как желтый мотылек,

Высокий омнибус с моста,

Кругом прохожих суета —

Как мошки, вьются вдоль дорог.

Покинув сумрачный причал,

Баржа уносит желтый стог.

Как шелка желтого поток,

Туман дома запеленал.

И с желтых вязов листьев рой

У Темпла пасмурно шуршит,

Мерцает Темза, как нефрит,

Зеленоватой желтизной.

БАЛЛАДА РЕДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ[27]

1

Гвардейца красит алый цвет,

Да только не такой.

Он пролил красное вино

И кровь лилась рекой,

Когда любимую свою

Убил своей рукой.

Он вышел на тюремный двор,

Одет в мышиный цвет,

Легко ступал он, словно шел

На партию в крикет,

Но боль была в его глазах,

Какой не видел свет.

Но боль, какой не видел свет,

Плыла, как мгла из глаз,

Уставленных в клочок небес,

Оставленный для нас,

То синий и таинственный,

То серый без прикрас.

Был час прогулки. Подышать

Нас вывели во двор.

Гадал я, глядя на него:

Вандал? Великий вор?

Вдруг слышу: «Вздернут молодца,

И кончен разговор».

О боже! Стены, задрожав,

Распались на куски,

И небо пламенным венцом

Сдавило мне виски,

И сгинула моя тоска

В тени его тоски.

Я понял, как был легок шаг —

Шаг жертвы — и каким

Гнетущим страхом он гоним,

Какой тоской томим:

Ведь он любимую убил,

И казнь вершат над ним.

Любимых убивают все,

Но не кричат о том.

Издевкой, лестью, злом, добром,

Бесстыдством и стыдом,

Трус — поцелуем похитрей,

Смельчак — простым ножом.

Любимых убивают все,

Казнят и стар и млад,

Отравой медленной поят

И Роскошь, и Разврат,

А Жалость — в ход пускает нож,

Стремительный, как взгляд.

Любимых убивают все —

За радость и позор,

За слишком сильную любовь,

За равнодушный взор,

Все убивают — но не всем

Выносят приговор.

Не всем постыдной смерти срок

Мученье назовет,

Не всем мешок закрыл глаза

И петля шею рвет,

Не всем — брыкаться в пустоте

Под барабанный счет.

Не всем молчанье Сторожей —

Единственный ответ

На исступленную мольбу,

На исступленный бред,

А на свободу умереть —

Безжалостный запрет.

Не всем, немея, увидать

Чудовищный мираж:

В могильно-белом Капеллан,

В могильно-черном Страж,

Судья с пергаментным лицом

Взошли на твой этаж.

Не всем — тюремного Врача

Выдерживать осмотр.[28]

А Врач брезгливо тороплив

И безразлично бодр,

И кожаный диван в углу

Стоит как смертный одр.

Не всем сухой песок тоски

Иссушит жаждой рот:

В садовничьих перчатках, прост,

Палач к тебе войдет,

Войдет — и поведет в ремнях,

И жажду изведет.

Не всех при жизни отпоют.

Не всем при сем стоять.

Не всем, пред тем, как умереть,

От страха умирать.

Не всем, на смерть идя, свою

Могилу увидать.

Не всех удушье захлестнет

Багровою волной,

Не всех предательски казнят

Под серою стеной,

Не всех Кайафа[29] омочил

Отравленной слюной.

II

И шесть недель гвардеец ждал,

Одет в мышиный цвет,

Легко ступал он, словно шел

На партию в крикет,

Но боль была в его глазах,

Какой не видел свет.

Но боль, какой не видел свет,

Плыла, как мгла из глаз,

Уставленных в клочок небес,

Оставленный для нас,

То розовый и радостный,

То серый без прикрас.

Рук не ломал он, как иной

Глупец себя ведет,

Когда Отчаянье убьет

Надежды чахлый всход, —

Он тихим воздухом дышал,

Глядел на небосвод.

Рук не ломал он, не рыдал,

Не плакал ни о чем,

Но воздух пил и свет ловил

Полураскрытым ртом,

Как будто луч лился из туч

Лекарственным вином.

Мы в час прогулки на него

Смотрели, смущены,

И забывали, кем и как

Сюда заключены,

За что, насколько. Только мысль:

Его казнить должны.

Мы холодели: он идет,

Как на игру в крикет.

Мы холодели: эта боль,

Какой не видел свет.

Мы холодели: в пустоту

Ступить ему чуть свет.

В зеленых листьях дуб и вяз

Стоят весной, смеясь,

Но древо есть, где листьев несть,

И все ж, за разом раз,

Родится Плод, когда сгниет

Жизнь одного из нас.

Сынов Земли всегда влекли

Известность и успех,

Но нашумевший больше всех,

Взлетевший выше всех

Висит в петле — и на Земле

Прощен не будет Грех.

Весною пляшут на лугу

Пасту́шки, пастушки́,

Порою флейты им поют,

Порой поют смычки.

Но кто б из нас пустился в пляс

Под пение Пеньки?

И мы дрожали за него

И в яви и во сне:

Нам жить и жить, ему — застыть

В тюремной вышине.

В какую тьму сойти ему?

В каком гореть огне?

И вот однажды не пришел

Он на тюремный двор,

Что означало: утвержден

Ужасный приговор,

Что означало: мне его

Не встретить с этих пор.

Два чёлна в бурю; две судьбы

Свел на мгновенье Рок.

Он молча шел, я рядом брел,

Но что сказать я мог?

Не в ночь святую мы сошлись,

А в день срамных тревог.

Две обреченные души —

Над нами каркнул вран.

Бог исцеляющей рукой

Не тронул наших ран.

Нас Мир изгнал, нас Грех избрал

И кинул в свой капкан.

III

Тут камень тверд, и воздух сперт,

И в окнах — частый прут.

Глядел в глухой мешок двора

И смерти ждал он тут,

Где неусыпно сторожа

Жизнь Смертника блюдут.

И лишь молчанье да надзор —

Единственный ответ

На исступленную мольбу,

На исступленный бред,

А на свободу умереть —

Безжалостный запрет.

Продумали до мелочей

Постыдный ритуал.

«Смерть — натуральнейшая вещь», —

Тюремный врач сказал,

И для Убийцы капеллан

Из Библии читал.

А тот курил, и пиво пил,

И пену с губ стирал,

И речь о каре и грехе

Презрением карал,

Как будто, жизнь теряя, он

Немногое терял.

Он смерти ждал. И страж гадал,

Что́ происходит с ним.

Но он сидел, невозмутим,

И страж — невозмутим:

Был страж по должности молчун,

По службе нелюдим.

А может, просто не нашлось

Ни сердца, ни руки,

Чтоб хоть чуть-чуть да разогнуть

Отчаянья тиски?

Но чья тоска так велика?

Чьи руки так крепки?

Оравой ряженых во двор,

Понурясь, вышли мы.

Глупа, слепа — идет толпа

Подручных Князя Тьмы.

Рукой Судьбы обриты лбы

И лезвием тюрьмы.

Мы тянем, треплем, вьем канат

И ногти в кровь дерем,

Проходим двор и коридор

С мочалом и с ведром,

Мы моем стекла, чистим жесть

И дерево скребем.

Таскаем камни и мешки —

И льется пот ручьем,

Плетем и шьем, поем псалмы,

Лудим, паяем, жжем.

В таких трудах забылся страх,

Свернулся в нас клубком.

Спал тихо Страх у нас в сердцах,

Нам было невдомек,

Что тает Срок и знает Рок,

Кого на смерть обрек.

И вдруг — могила во дворе

У самых наших ног.

Кроваво-желтым жадным ртом

Разинулась дыра.

Вопила грязь, что заждалась,

Что жертву жрать пора.

И знали мы: дождавшись тьмы,

Не станут ждать утра.

И в душах вспыхнули слова:

Страдать. Убить. Распять.

Палач прошествовал, неся

Свою простую кладь.

И каждый, заперт под замок,

Не мог не зарыдать.

В ту ночь тюрьма сошла с ума,

В ней выл и веял Страх —

Визжал в углах, пищал в щелях,

Орал на этажах

И за оконным решетом

Роился в мертвецах.

А он уснул — уснул легко,

Как путник, утомясь;

За ним следили Сторожа

И не смыкали глаз,

Дивясь, как тот рассвета ждет,

Кто ждет в последний раз.

Зато не спал, не засыпал

В ту ночь никто из нас:

Пройдох, мошенников, бродяг

Единый ужас тряс,

Тоска скребла острей сверла:

Его последний час.

О! Есть ли мука тяжелей,

Чем мука о другом?

Его вина искуплена

В страдании твоем.

Из глаз твоих струится боль

Расплавленным свинцом…

Неслышно, в войлочных туфлях,

Вдоль камер крался страж

И видел, как, упав во мрак,

Молился весь этаж —

Те, чей язык давно отвык

От зова «Отче наш».

Один этаж, другой этаж —

Тюрьма звала Отца,

А коридор — как черный флер

У гроба мертвеца,

И губка с губ Его прожгла

Раскаяньем сердца.

И Серый Кочет пел во тьме,

И Красный Кочет пел —

Заря спала, тюрьма звала,

Но мрак над ней чернел,

И духам Дна сам Сатана

Ворваться к нам велел.

Они, сперва едва-едва

Видны в лучах луны,

Облиты злой могильной мглой,

Из тьмы, из глубины

Взвились, восстали, понеслись,

Бледны и зелены.

Парад гримас и выкрутас,

И танца дикий шквал,

Ужимок, поз, ухмылок, слез

Бесовский карнавал,

Аллюр чудовищных фигур,

Как ярость, нарастал.

Ужасный шаг звенел в ушах,

В сердца вселился Страх,

Плясал народ ночных урод,

Плясал и пел впотьмах,

И песнь завыл, и разбудил

Кладбищ нечистый прах:

«О! мир богат, — глумился Ад, —

Да запер все добро.

Рискни, сыграй: поставь свой рай

На Зло и на Добро!

Но шулер Грех обставит всех,

И выпадет Зеро!»

Толпу химер и эфемер

Дрожь хохота трясла.

Сам Ад явился в каземат,

Сама стихия Зла.

О кровь Христа! ведь неспроста

Забагровела мгла.

Виясь, виясь — то возле нас,

То удалясь от нас,

То в вальс изысканный пустясь,

То нагло заголясь,

Дразнили нас, казнили нас —

И пали мы, молясь.

Рассветный ветер застонал,

А ночь осталась тут,

И пряжу черную свою

Скрутила в черный жгут;

И думали, молясь: сейчас

Начнется Страшный суд!

Стеная, ветер пролетал

Над серою стеной,

Над изревевшейся тюрьмой,

Над крышкой гробовой.

О ветр! вигилии твоей

Достоин ли живой?

Но вот над койкой в три доски

Луч утра заиграл,

Узор решетчатый окна

На стенах запылал,

И знал я: где-то в мире встал

Рассвет — кровав и ал.

Мы в шесть уборкой занялись,

А в семь порядок был…

Но в коридорах шорох плыл

Зальделых белых крыл —

То Азраил из тьмы могил

За новой жертвой взмыл.

Палач пришел не в кумаче,

И в стойле спал Конь Блед;

Кусок пеньки да две доски —

И в этом весь секрет;

Но тень Стыда, на день Суда,

Упав, затмила свет…

Мы шли, как те, кто в темноте

Блуждает вкривь и вкось,

Мы шли, не плача, не молясь,

Мы шли и шли, как шлось,

Но то, что умирало в нас,

Надеждою звалось.

Ведь Правосудие идет

По трупам, по живым.

Идет, не глядя вниз, идет

Путем, как смерть, прямым;

Крушит чудовищной пятой

Простертых ниц пред ним.

Мы ждали с ужасом Восьми.

Во рту — сухой песок.

Молились мы Восьми: возьми

Хоть наши жизни, Рок!

Но Рок молитвой пренебрег.

Восьмой удар — в висок.

Нам оставалось лишь одно —

Лежать и ждать конца.

Был каждый глух, и каждый дух

Был тяжелей свинца.

Безумье било в барабан —

И лопались сердца.

И пробил час, и нас затряс

Неслыханный испуг.

И в тот же миг раздался крик[30]

И барабанный стук —

Так, прокаженного прогнав,

Трещотки слышат звук.

И мы, не видя ничего,

Увидели: крепит

Палач доску и вьет пеньку

И вот Ошейник свит.

Взмахнет рукой, толкнет ногой —

И жертва захрипит.

Но этот крик и этот хрип

Звучат в ушах моих,

И ураганный барабан,

Затихнув, не затих:

Кто много жизней проживет,

Умрет в любой из них.

IV

В день казни церковь заперта,

Молебен отменен;

Несчастный, бродит капеллан,

Людей стыдится он,

И главное, нет сил взглянуть

На божий небосклон.

Нас продержали под замком

До сумерек; потом,

Как спохватившись, принялись

Греметь в дверях ключом

И на прогулку повели

Унылым чередом.

Мы вышли старцами во двор —

Как через сотню лет,

Одеты страхом; на щеках

Расцвел мышиный цвет,

И боль была у нас в глазах,

Какой не видел свет.

Да, боль, какой не видел свет,

Плыла, как мгла из глаз,

Уставленных в клочок небес,

Оставленный для нас,

Все видевший воочию

И серый без прикрас.

Был час прогулки. Но никто

Не смел взглянуть на Твердь:

Все видит совесть, а суды —

Слепая пустоверть.

Он жизнь убийством осквернил,

А мы — притворством — смерть.

Две казни намертво связав,

Он мертвых разбудил —

И встали в саванах они,

И те, кто их убил, —

И кровь на кровь взглянула вновь,

Ударив из могил!

Мы — обезьяны и шуты —

Угрюмо шли двором,

За кругом круг, за кругом круг

Мы молча шли кругом,

За кругом круг, за кругом круг

В молчанье гробовом.

Мы шли и шли за кругом круг

В рыдающих рядах,

Не в силах Ужаса унять,

Стряхнуть не в силах страх;

Ревела Память в грозный рог,

Рок волком выл в сердцах.

Мы шли, как стадо, — пастухи

Пасли овец своих —

В парадной форме, в орденах,

В нашивках послужных.

Замызганные сапоги

Изобличали их.

Заделан был вчерашний ров,

Залатан впопыхах —

Осталась грязь на мостовой

И грязь на сапогах,

Да малость извести сырой

Там, где зарыли прах.

Зарыт он в известь навсегда —

До Страшного суда,

Зарыт, раздетый догола

Для вящего стыда,

И пламя извести сырой

Не стихнет никогда!

Пылает пламя, пламя жжет —

И кость, и мясо жрет:

Жрет мясо нежное с утра,

А ночью — кость жует,

Жрет мясо летом, кость — зимой,

А сердце — круглый год!

Три долгих года не расти

Над известью цветам,

Три долгих года не закрыть,

Не спрятать этот срам,

Три долгих года будет лыс

Незалечимый шрам.

Решили: землю осквернил

Убийца и злодей!

Но божьей милостью Земля

Мудрее и добрей:

Здесь алым розам — цвесть алей,

А белым — цвесть белей.

Из уст его — куст алых роз!

Из сердца — белых роз!

Когда, к кому, в какую тьму

Решит сойти Христос,

Дано ль узнать? —

Смотри, опять

Цветами жезл пророс!..

Ни алых роз, ни белых роз

Не сыщешь днем с огнем

В тюрьме, где камень и асфальт

Посажены кругом,

Чтоб человека извести

Неверьем и стыдом.

Ни белых роз, ни алых роз

Не сыщешь ты окрест;

Лишь грязь, да известь, да асфальт —

Растенья здешних мест,

И непонятно, за кого

Христос взошел на крест…

Но пусть в геенну брошен он

И в пламени зарыт,

И дух больной в ночи святой

Из тьмы не воспарит,

И может лишь в глухую тишь

Кричать, что в скверне спит, —

Он мир обрел — уже обрел

Иль скоро обретет:

Туда, где спит, не ступит Стыд

И Страх не добредет —

Бессолнечная тьма вокруг,

Безлунный небосвод…

Как зверя, вешали его,

Зверьем над ним дыша,

Не в реквиеме прах почил