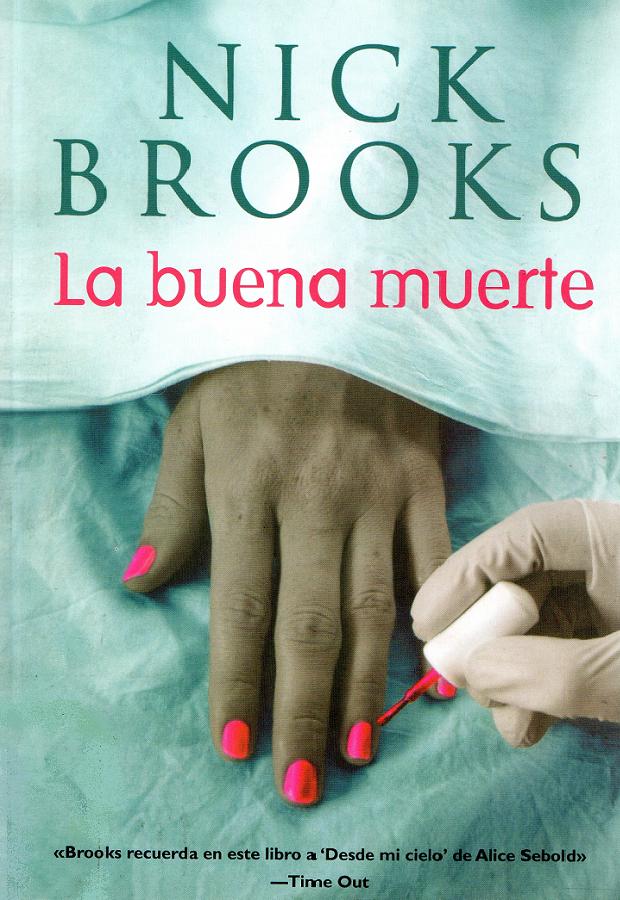

Sobre La buena muerte: Hugh Madden trabaja como embalsamador y le encanta su trabajo: vive para sus «bellezas durmientes». Cuando su antiguo profesor de medicina aparece en el depósito de cadáveres, Madden recuerda sus años como estudiante en la universidad de Glasgow; en especial su amistad con un colega poseedor de un carisma peligroso, y de cómo acabó trabajando con muertos en lugar de salvar vidas…

Atrapado desde hace cuarenta años en un matrimonio insatisfactorio con una mujer hipocondríaca, en la vida cuidadosamente ordenada de Madden surge el caos cuando despide a la persona encargada del cuidado de su mujer y alguien descubre un cuerpo en un lago cercano. Los secretos enterrados de Madden empiezan a salir a la luz.

Nick Brooks se ha revelado como una de las voces más audaces y renovadoras de la narrativa británica. La buena muerte es un relato deslumbrante y oscuro teñido de elegante perversidad, acerca de esqueletos en el armario y cadáveres en la mesa mortuoria.

Nick Brooks

La buena muerte

Traducción de Victoria Horrillo

Título original: The Good Death

© Nick Brooks, 2006

Para Leona

Caricias son las que sin tocar tocan,

de la mina de la belleza Cupido mismo las extrajo.

Caricias son, y de ellas yo pobre bálago.

– Astrophil y Stella, Sir Philip Sydney

1

Rose decía que Madden tenía bastante buen ojo para los muertos. Desde esa pareja que celebraba sus bodas de plata y se estrelló con el coche (ninguno de ellos habría reconocido al otro de haber podido verse mutuamente) hasta su propio padre en decúbito supino sobre la camilla, resplandeciente con su particular forma de traumatismo. Había algo especial, algo diferente en todos y cada uno de ellos. Un capricho de la enfermedad o un rasgo peculiar de su dolencia producían un resultado enteramente único en cada cadáver en el que Madden había puesto los ojos.

Y, naturalmente, tenía sus favoritos. ¿Qué profesional no los tenía? ¿Qué anatomista, qué cirujano podía afirmar que nunca se había prendado de un ejemplar espectacular, toda una tesis por sí mismo, una revelación? Ninguno, al menos, que fuera serio, que estuviera comprometido con su oficio, con su ciencia. Madden no era distinto. No habría podido hacer su trabajo si no lo fascinaran todos ellos, cada uno a su modo. Ésa era la verdad. Era algo que había compartido con Kincaid, a pesar de que Kincaid no lo hubiera creído nunca. Y era Kincaid quien le había presentado al primero.

Fue un encuentro perverso. Madden perdió su virginidad con una niña de diez años cuyas entrañas, frescas, firmes y resbaladizas, no mostraban ni la lividez ni la hinchazón, ni la distensión ni la fealdad categórica que se asociaban con los órganos de los clientes más maduros. Sin duda, los tejidos internos de Madden reflejaban su edad con la misma exactitud que las tetillas, semejantes a bolsillos, que le habían ido apareciendo con el paso de los años o los pelos que brotaban de sus orificios nasales y de los lóbulos de sus orejas en proporción inversa a la alopecia gradual del resto de su cuerpo. Era por lo menos quince años más joven que Kincaid (era ya demasiado tarde para afirmar que tenía toda la vida por delante), pero no estaba listo aún para abandonar a hurtadillas la barahúnda de los mortales. No, Rose se iría antes que él. A menudo pensaba en morir solo, sin esposa ni familia de los que despedirse, pero aquella idea nunca le resultaba turbadora.

– Tú no necesitas a nadie -le había dicho Rose una vez-. Para el caso, podrías ser farero o astronauta.

Lo había dicho con intención de herirlo, pero Madden había mostrado una total indiferencia. No podría haber sido ninguna de esas cosas, le había dicho a Rose, porque se había hecho director de una casa de pompas fúnebres. Era una vocación.

Rose le dijo que ella creía que ser cirujano era una vocación. Que pensaba que lo de la funeraria era solo un trabajo.

Tenía razón, por supuesto. Pero el trabajo tenía sus incentivos. La aparición de Kincaid ese día era uno de ellos. Poca gente recalaba en las oficinas de Caldwell & Caldwell a hora tan temprana, así que Madden se sorprendió un poco al verlo por primera vez (debía de ser la primera) después de tanto tiempo. Los años transcurridos apenas lo habían cambiado. Tenía, quizá, menos pelo en la coronilla y su cintura se había ensanchado ligeramente. Aparte de eso, estaba muy bien conservado y su bigote recortado y teñido de amarillo por la nicotina seguía exactamente igual a como Madden lo recordaba. Tras reponerse de su sorpresa inicial, Madden volvió a adoptar el tono reconfortante que empleaba por norma con todo aquel que cruzaba el umbral de la funeraria, aunque era un placer extraño tener al gran Kincaid allí con él, en su puesto de trabajo.

– Doctor Kincaid -dijo-. ¿O debería llamarlo profesor Kincaid? Debo decir que ha pasado mucho tiempo. Como verá, estoy desvinculado de la profesión. Tal vez usted sea ahora decano de la facultad.

Le habría gustado mirar a Kincaid directamente a los ojos, pero algo se lo impedía. Algo que creía haber enterrado junto con el resto de su pasado. Obviamente, no era así. Allí estaba el buen doctor, tan capaz de turbarlo como siempre, de hacerle sentir incómodo en virtud de su sola presencia. Quizá Kincaid fuera siempre capaz de hacerle sentir así. Quizá sentirse así fuera ni más ni menos lo que se merecía. Bien. Ya verían. Después de todo, el mero hecho de tener allí a Kincaid, en Caldwell & Caldwell, denotaba cierto cambio en la dinámica de su larga relación. Kincaid estaba allí por una razón, y fuera lo que fuese lo que Madden sentía por él personalmente, como profesional no permitiría que tales sentimientos interfirieran en el desempeño de su tarea. Eso estaba fuera de toda duda. Los negocios eran los negocios y no había más que hablar.

Se obligó a fijar la mirada en los ojos de Kincaid. Las pupilas del doctor, completamente dilatadas, eran más negras que nunca. El blanco de los ojos resultaba casi invisible. Madden se sorprendió haciéndole un guiño ridículo. Aquel gesto le produjo un arrebato de eufórica rebeldía y una náusea suave.

– ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Té, café? ¿Un espresso? -preguntó-. Tenemos una máquina.

Kincaid guardaba silencio. Madden sonrió, cogió la mano del doctor como si fuera a estrechársela y luego se apartó, dejándola caer. No era apropiado: el reputado médico no le había ofrecido la suya. Kincaid, inmóvil, siguió mirando con ojos dilatados a nada en particular.

– No le importa que yo tome uno, ¿verdad? -Madden puso una taza bajo la cafetera y la encendió, y el vaso comenzó a llenarse de líquido oscuro; el ruido de la máquina resultaba reconfortante en medio del silencio de la mañana. Cuando el café estuvo listo, Madden lo dejó sobre un lateral de la camilla y la empujó a través de las cortinas, camino del ascensor que los llevaría al piso de abajo, donde se hallaba el depósito. Aquella camilla tenía una rueda con tendencia a atascarse, y Madden había dicho de vez en cuando a Caldwell padre que les iría mejor con un carrito de supermercado. Su queja, sin embargo, había caído en saco roto dado que Caldwell padre estaba ya más muerto que Kincaid, si tal cosa era posible.

Madden se figuraba que podía interpretar los últimos años de la vida de Kincaid como si fueran contornos en un mapa del Instituto Cartográfico. O, más concretamente, como síntomas en un diagnóstico. Así habría preferido llamarlos él. Era extraño verlo ahora, tan completamente muerto que casi quitaba el aliento. A Kincaid, desde luego, se lo había quitado. Madden encendió el fluorescente, cuyo parpadeo reflejaron las superficies de acero inoxidable y porcelana del depósito de cadáveres. Se quedó inmóvil (una mano en la cadera, la otra sujetando el espresso) y contempló el cuerpo que yacía sobre la mesa mortuoria. A la luz de laboratorio del depósito, podía leer el relato, ya conocido, que se desplegaba ante él sobre la plancha de la mesa. Un relato que algún otro embalsamador llegaría a leer tras la muerte del propio Madden: el desenlace era, por descontado, tan probable al menos como todo lo demás. Kincaid, que medía más de metro ochenta descalzo y con calcetines, había sido indudablemente un hombre robusto. Esa mañana, sin embargo, parecía un tanto disminuido, inferior a la suma de sus partes. Eso mismo podía decirse de todos los cuerpos que Madden había contemplado. Kincaid representaba una rareza en el sentido de que su manera de morir no le había venido dada. Si la progresión de la enfermedad no se hubiera visto interrumpida, habría sufrido algún tiempo más. (¿Cuánto? ¿Dos meses, dos meses y medio?). Pero Kincaid había tirado por la calle de en medio. Y todo ello apenas unos meses después de que sus trastornos intestinales lo indujeran a visitar a un gastroenterólogo.

Con sus antecedentes familiares, debía de saber ya entonces cuál sería el resultado probable. Grave obstrucción de la pared intestinal. Tumor con metástasis. Bloqueo del tracto. Cirugía. Un tercio del colon extirpado. Diarrea espontánea. Quimioterapia sin resultados. El hígado, un amasijo encarnado de carcinoma. Negación. Ira. Negación. Tristeza. Negación. Negación. Negación. Septicemia. Una larga y enajenada caminata hacia esa dulce noche. El bueno de Kincaid jamás se resignaba. Sin duda, había percibido con agudeza la ironía de la situación. Un neuropatólogo, un astro curtido en las aulas estudiantiles y los discursos de sobremesa en la logia. Pásate media vida horadando el cerebro de los demás para cagarte luego en público hasta morir.

No, aquel no era destino para el bueno de Kincaid. En vez de esperar un final doloroso e indigno, el buen doctor había optado por «la buena muerte».

Madden también había visto muchos suicidios a lo largo de su vida. Era, lo reconocía, algo que nunca había comprendido. Siempre se había imaginado aguantando hasta el amargo final, fuera cual fuese. Lo que más le espantaba era el acto en sí mismo, los arrestos que hacían falta. Le acobardaba la idea de que su mano pudiera desviarse en el último momento. Que pudiera volarse media cara con la pistola y seguir viviendo; o arrojarse al paso del metro y rebotar, y tener que pasar el resto de sus días en una silla de ruedas, incapaz de masticar la comida.

No, gracias. La vida no se reducía a eso. Y quizá no fuera en absoluto cuestión de valentía, sino solo de tragarse las últimas píldoras, de echarse al coleto el arsénico, del crujido con sabor a almendras confitadas de la cápsula de cianuro.

Miró a Kincaid: los ojos dilatados, el tenue color azulado de la asfixia que solo el labio inferior delataba. Cosa rara, tenía roja la punta de la nariz. Claro que siempre le había gustado tomar una copita. Madden bebió un sorbo de café mientras sopesaba por un momento la idea de añadirle un chorrito de alcohol. Guardaba una botella en el maletín negro de médico que nunca usaba para otra cosa.

Se imaginó a Kincaid paseándose por delante de la tarima del aula, sus aspavientos al señalar la pizarra, en la que algún alumno reclutado a tal efecto habría garabateado anotaciones en un latín o un griego vulgares. Hasta en aquellos días, cuando los trajes eran negros y marrones, y de las chimeneas de la ciudad brotaban nieblas carcinógenas, Kincaid (cuyos ademanes teatrales y bons mots eran el resultado de la práctica rutinaria de su oficio y del servilismo de unos alumnos siempre dispuestos a reírle las gracias) parecía de otro tiempo: un funcionario del Raj, todo él quinina y patillas en forma de chuleta. Madden recordaba sus bromas con los cadáveres en clase de anatomía, repetidas año tras año en atención a los estudiantes novatos, los «ya basta de fingimientos» y «siéntese usted derecho cuando le hablo». Él, al principio, se había reído como los demás. Por los nervios. Se sentaba lo más cerca que podía de la puerta, listo para salir pitando si notaba que su desayuno pedía paso. Era curioso pensarlo ahora, después de ver tantos fiambres en sus respectivas bolsas. Kincaid, escalpelo en mano, estrafalario como un mago en el escenario del King's, dispuesto a sustituir a otro cirujano. Tan ducho en detritus cardiovasculares como en cuestiones más neurológicas. Madden recordaba su estilo retórico, incisivo como un proyectil. Había olvidado las fórmulas, pero recordaba los pormenores: aorta, vena cava superior, arteria coronaria derecha, arteria pulmonar, arteria coronaria principal izquierda, arteria coronaria circunfleja, arteria descendente anterior izquierda… Se aprendía los términos de memoria, como en la escuela los verbos del francés.

Era extraño que el lenguaje de la biología resultara tan funcional una vez pasado por el filtro del idioma anglosajón. Quizá ésa fuera otra cosa que compartía con Kincaid: su gusto por el latín y el griego. Tal vez ésa fuera una de las razones por las que ya entonces Kincaid parecía formar parte de un orden pretérito, un orden del que el propio Madden se sentía partícipe. ¿Cómo podía describirse el corazón en toda su tierna belleza sin recurrir al lenguaje del amor?

«La esencia de la futilidad», se imaginaba que decía Kincaid, como solía antaño. «Lo mismo da comer cordero que cebada. Puede que un defecto congénito se agrave por tal motivo, pero es improbable que mejore. ¿Moraleja? A vivir, que son dos días».

Madden retiró la sábana que cubría el cuerpo de Kincaid y rodeó lentamente la camilla. De cuando en cuando, se inclinaba para inspeccionar el cadáver o se detenía a beber un sorbo de café. Kincaid era delgado y anguloso. Sus brazos, cruzados sobre la tripa, abarcaban casi por completo la redondez que asomaba en aquella parte, como si quisieran proteger sus delicados intestinos. Madden miró atentamente su cara. Apenas tenía arrugas, solo algunos surcos junto a los ojos y, sobre ellos, la frente perpetuamente fruncida, con aquella expresión ceñuda que ostentaba desde que Madden lo conocía. No producía, en general, la impresión de ser un anciano (una impresión de marchitamiento). Suscitaba más bien una sensación de intemporalidad, como si, una vez muerto, su cuerpo hubiera sufrido una regresión hacia la infancia. Rose tenía esa misma cualidad, que no era privativa de las caras de los muertos.

Kincaid se había tomado, ciertamente, algunas molestias para la ocasión. Llevaba puesto un traje azul oscuro impecablemente planchado. Madden, que no entendía mucho de ropa, no logró identificar el tejido. ¿Lana virgen? ¿Mohair? Era costoso, en cualquier caso. Bajo la chaqueta llevaba un chaleco y, bajo éste, una camisa rosa claro y gemelos de oro en los puños con sus iniciales grabadas.

L. K.

Lawrence Kincaid.

En la muñeca derecha lucía un reloj con esfera de oro blanco y una sencilla correa de piel marrón, muy agrietada. Su sentimentalismo hizo sonreír a Madden. Sin duda Kincaid conservaba la correa para no olvidar sus orígenes humildes, el lugar de donde procedía. Era un detalle muy suyo. No llevaba zapatos, solo unos calcetines de algodón sencillos, de color gris oscuro. Su cuerpo se había descubierto sentado, muy tieso, sobre la colcha de la cama que había compartido con su esposa durante más de cincuenta años. Era ella quien lo había encontrado. Con mucha calma, había aflojado la bolsa de plástico que envolvía su cabeza y su cuello y, antes de llamar al servicio de emergencias, había pasado un rato allí sentada, con él. Aparte de retirar la bolsa, solo había tocado a Kincaid para cepillarle el pelo ligeramente. Quería que tuviera un aspecto digno cuando los sanitarios y la policía fueran a buscarlo. Eso le dijo a Joe hijo cuando el cadáver fue enviado a la funeraria.

Kincaid tenía entre las manos una fotografía tomada el día de su boda, pero de ella no quedaba ya ni rastro.

Madden comenzó a desvestir al doctor. Le desabrochó primero la camisa y luego los pantalones, con cuidado de no arrugarlos ni dañarlos en modo alguno. No le resultaba difícil desnudar a un cadáver sin ayuda. Kincaid era grande, aunque no especialmente pesado, ni corpulento. Y, de todos modos, a Madden no le quedaba otro remedio. Joseph (el muy ruin) quizá no apareciera hasta pasada una hora o más, y Catherine había vuelto a faltar. No entendía a aquella chica. Últimamente faltaba tanto al trabajo que Madden se preguntaba si alguna vez lo había asumido. No todas las chicas de diecisiete años podían. Y, tras su último encontronazo, Madden estaba seguro de que no volvería.

Decidió no preocuparse por eso. Era muy posible que Joe no apareciera hasta la tarde y, de todos modos, no serviría de gran cosa. A Catherine, por supuesto, nunca le había interesado mucho aquel trabajo. Madden no creía que fueran a echarla mucho de menos, aunque su ausencia le ocasionara nuevos inconvenientes.

Únicamente con los obesos tenía verdaderas dificultades y, dependiendo del estado del cuerpo, normalmente podía esperar hasta que lograba dar con Joe. Kincaid no dio problemas, y Madden dobló su ropa y la colocó, cuidadosamente etiquetada, junto con la de los demás en el ropero destinado a los difuntos. Le quitó el reloj, el grueso sello de oro y la alianza, que se deslizaron suavemente por sus dedos sin necesidad de recurrir al lubricante. ¿Se decía así? «Lubrificante» era la palabra que se le venía a la cabeza. Una vez etiquetadas las joyas y guardadas con las demás, solo le quedó el cuerpo: literalmente, dos tercios del hombre. El tercio restante se había esfumado ya. ¿Sería a eso a lo que se refería la gente cuando hablaba de los «ausentes»?

Quitando el pecho, Kincaid era casi lampiño, y el vello que conservaba alrededor de los genitales era ralo y de un blanco grisáceo. Un cardenal descolorido se extendía desde debajo de la costilla inferior de su costado izquierdo hasta su entrepierna. Naturalmente. Le habían rasurado la zona del pubis para la operación intestinal y el pelo apenas había empezado a asomar en el momento de su muerte. Era probable que hasta en la vejez hubiera conservado un vello abundante y viril, de haberlo consentido los hados. Madden sonrió. Los genitales del difunto se habían replegado y huían de la frigidez cadavérica con un arrebol seráfico. Solo las manos del buen doctor revelaban su edad. Estaban apergaminadas y tenían arrugas profundas. Los dedos eran largos, hábiles y esqueléticos; las uñas, casi luminosas en su blancura antinatural; los nudillos aparecían deformados por la artritis. Aunque decir que las uñas parecían antinaturales era un error. Tenían un aspecto, desde luego, completamente acorde con la naturaleza. El dedo índice y la yema del pulgar de la mano derecha estaban duros y encallecidos. Eran dedos de profesor, aunque quizá el empuñar instrumentos quirúrgicos también hubiera dejado en ellos su huella. Madden acabó su café y se dispuso a iniciar el drenaje del cuerpo.

No había duda de que, incluso muerto, Kincaid era un hombre atractivo. Había querido asegurarse de que la tarea de Madden fuera sencilla, despojarla de toda dificultad. Solo sería necesario sellar los orificios, dar un punto de sutura entre el septo nasal y el labio inferior para mantener la boca cerrada y aplicar una pizca de maquillaje. Un poco de base aquí, algo de colorete allá para darle un aire saludable, y quedaría como nuevo. Todo lo nuevo que podía quedar a esas alturas. Madden se puso a mezclar una crema exfoliante para el cuerpo.

Poco a poco, fue cobrando conciencia de algo que le inquietaba. Después de tanto tiempo, Kincaid no confiaba en que fuera capaz de cumplir con eficacia aquella sencilla tarea. Madden casi había olvidado esa sensación. Pero no la había olvidado del todo. Kincaid se las había ingeniado para hurtar su cuerpo a los peores estragos de la enfermedad. Se había conservado en buen estado para la tumba. Para ello, había bastado con un puñado de somníferos y una bolsa de plástico con que cubrirse la cabeza. De paso, había quedado con muy buen aspecto. Cuando menos, había ahorrado a Madden el esfuerzo de asumir aquella tarea.

Se asomó de nuevo a sus pupilas dilatadas, que empezaban a nublarse. Kincaid llevaba muerto diecisiete horas. La presencia del rigor mortis era ya tenue, pero no había abandonado del todo sus miembros. Madden acercó su cara a la de Kincaid y aspiró. Tabaco y whisky. Seguramente whisky de malta solo, si no se equivocaba con el buen doctor, aunque por desgracia no le era posible adivinar de qué marca. Un whisky de las Tierras Bajas, quizá. Antes de erguirse, Madden posó los labios sobre la boca y la besó. Quedaba en ella, posiblemente, la dulzura del whisky de los llanos. Miró su reloj y decidió seguir adelante. Esperaba otras dos entradas esa misma mañana, a última hora. Un coma diabético y un accidente laboral con decapitación. Ignoraba de dónde iba a sacar tiempo. El día no tenía horas suficientes.

2

Joseph Caldwell se presentó a mediodía. Masticaba una manzana mientras hojeaba despreocupadamente unas facturas. Se oía la radio y en la oficina empezaba a caldearse el ambiente. Entre mordiscos enérgicos, Joe se quejaba de que hacía falta un sistema de aire acondicionado que funcionara como era debido. El que tenían estaba averiado otra vez. No se decidía a arrancar, ni a pararse. «En toda funeraria, la temperatura ha de estar bien regulada», decía. Una cosa era que hiciera un poco de calor en los salones y otra que el cuarto frío se viera afectado; eso no podían permitirlo. Si algo no les hacía falta era que se acelerara la putrefacción. Su clientela no lo consentiría.

– Habrá que arreglarlo -dijo Joe-. Produce mala impresión que haga demasiado calor en los salones. -Dio otro mordisco a su manzana. Al igual que su padre, tenía la costumbre de sorber ruidosamente por la nariz y cerrar los ojos tras hacer una afirmación de la clase que fuera, cosa que a Madden le resultaba muy difícil de aguantar. Acongojado, Madden intentaba distraerse concentrándose en cualquier otro sonido y procuraba que sus miradas no se encontraran cuando no le quedaba más remedio que hablar con Joe.

– La gente va a pensar que se ha estropeado el sistema de refrigeración de la charcutería.

Madden levantó la vista.

– ¿De la charcutería?

– Sí, ya sabes. Fiambres y todo eso. -Joe escupió una semilla de la manzana en la palma de su mano y la tiró a la papelera-. Imagínate, algunos de los salamis que tuvimos la semana pasada estaban bastante pasados. Bien maduritos estaban algunos. Puaj.

Madden no le prestaba atención. Estaba escuchando una noticia en la radio, algo acerca de una pareja joven que se había enrolado en una misión presbiteriana. La iglesia en cuestión los había persuadido para que renunciaran a sus ahorros, abandonaran su hogar y sus trabajos, dejaran a sus padres y amigos y se fueran a vivir a un campamento en plena selva sudamericana. Allí pasaban el día cantando, predicaban el evangelio a los nativos (todos ellos católicos) y se esforzaban por que ni ellos mismos ni sus tres hijos pequeños conocieran una muerte mísera a causa del hambre. La caridad cambió pronto de tornas y los del campamento se vieron obligados a aceptar ayuda y comida de la población indígena, gente que apenas tenía con qué alimentarse, y mucho menos algo que dar a los extranjeros. Los indios nunca se quedaban mucho tiempo en un sitio y dependían en gran medida de la caza para completar su dieta. La joven pareja y todos los del campamento aborrecían verse a merced de la ayuda de aquellos indígenas, cuya mezcla de papismo y paganismo les parecía el colmo. Era, para ellos, la humillación suprema. Pero lo que más les había afectado eran los insectos. El marido describió ciempiés extraordinarios y «de tamaño descomunal», en todos los colores. Persuadidos de que aquellos bichos eran «inofensivos y deliciosos», y en vista de que la comida escaseaba, su esposa y él acabaron dándose por vencidos y probaron un puñado de larvas. No, no, les dijeron los indios. Las larvas eran extremadamente venenosas. Solo podían comerse los gusanos maduros. Y ello únicamente cuando no había ninguna otra cosa. ¿Por qué se comían los extranjeros [1] las larvas estando rodeados por todas partes de alimentos? Las larvas eran un asco. Los indios les dijeron esto cuando regresaron al campamento tras varias semanas de ausencia. Los niños estaban bien, aunque algo flacos. Ninguno había querido acercarse a los gusanos. Pero la joven pareja y casi todos los demás adultos del campamento estaban muy, muy enfermos. Dos o tres murieron, y los que tenían fuerzas para manejar una pala los enterraron deprisa y corriendo. El miedo a la enfermedad era palpable.

– ¿Entiendes lo que te digo? Esto es una funeraria. Tenemos que ser irreprochables.

Madden se esforzó por sobreponerse a la voz de Joe para oír el final de la historia. Tenía entendido, o eso creía, que algunos de aquellos indios podían ser caníbales. Aun así, dudaba de que se comieran a sus muertos. Sobre todo, si el cuerpo estaba envenenado. Quizá, en vez de comérselos, mojaran las flechas en su sangre. A fin de cuentas, tenían que ser muy prácticos para sobrevivir en la jungla.

– Ésos de la selva sí que lo tienen claro -prosiguió Joe-. Los meten bajo tierra en un santiamén. Nada de tenerlos por ahí dando vueltas. Es un riesgo, tanto para los servicios funerarios como para el consumidor.

Madden no sabía muy bien a qué se refería. Su costumbre de desconectar siempre que Joe andaba cerca le hacía perder a veces el hilo de la conversación. Ello carecía de importancia, sin embargo: después de cuarenta años, creía tener cogida la medida a Caldwell. Se sentía capaz de afrontar cualquier crisis que surgiera.

– El aire acondicionado no es cosa mía -dijo-. No se me puede hacer responsable de las deficiencias de una máquina inanimada. Como bien sabes.

Joe Caldwell frunció el ceño.

– Eso no hace falta que me lo digas -respondió-. Lo sé perfectamente. Crecí en este negocio. Y me lo conozco de pe a pa. -Dio otro mordisco a la manzana y masticó con vehemencia, la boca bien cerrada. Al mismo tiempo, se mecía ligeramente adelante y atrás, como un oso polar en una jaula muy estrecha.

– Solo era un decir. No era un reproche -dijo Madden mientras se pasaba un pañuelo por la nuca. El calor empezaba a resultar incómodo. Ni siquiera las ventanas tintadas parecían capaces de retardar el implacable ascenso de la temperatura. Las flores de exposición se veían ya derrotadas en sus jarrones. Unos cuantos pétalos se habían caído y los demás parecían sedientos y abatidos. Madden intentó refrescar las flores rociándolas con agua pulverizada, aunque su falta de lustre era consecuencia de hallarse en aquella oficina en la misma medida que podía serlo de cualquier otra cosa.

– Me alegra saberlo. Los socios no pueden andar haciéndose reproches, ¿no? Es malo para el negocio. -Joe Caldwell calibró a Madden con la mirada. El pelo rubio le caía por delante en un mechón tintinesco. Para Madden, Joseph Caldwell hijo encarnaba cierta clase de puerilidad, una confianza infundada en cierto atractivo escaso y tardío. Era extraño que otros lo encontraran atrayente: no parecían faltarle admiradores. A Madden le irritaba que siempre pareciera ser él quien cogía el teléfono cuando lo llamaban a la funeraria. Había sugerido más de una vez que Joe invirtiera en un teléfono móvil para que, de allí en adelante, pudiera contestar a sus llamadas él mismo y Catherine la Ausente y el propio Madden quedaran libres para sacar adelante el trabajo por el que se les pagaba. Joe reaccionaba como siempre, sacando las cosas de quicio. ¿Acaso insinuaba que sus llamadas no eran importantes? ¡Las llamadas que recibía eran vitales para el negocio! ¿Cómo iba a dirigir la empresa si no podía recibir llamadas imprescindibles? Eso era precisamente lo que él decía, contestaba Madden. Con un teléfono móvil, se le podría localizar en cualquier parte y en todo momento. Así tendría que pasar menos tiempo en la oficina y le sería más fácil hacer las visitas.

Joe se había esforzado por dar con un argumento en contra. Madden sabía, sin embargo, que la idea de pasar menos tiempo en la oficina tenía su atractivo. Entonces Joe había dicho: «¿Qué podría haber peor que estar todo el santo día disponible? Supondría menos tiempo libre, no más». Tenía razón, había respondido Madden. Pero el negocio era lo primero. Joe hijo debía permanecer, como él decía, «disponible». Madden había saboreado su triunfo, por mínimo que fuera. Aun así, las llamadas habían continuado y él seguía contestando al teléfono.

Catherine la Irritante había metido baza con un comentario burlón cuando Joe no la oía y Madden la había ignorado resueltamente. Una vieja, eso lo había llamado. Sí. Había dicho que no era más que una vieja. A Madden le había costado un esfuerzo hercúleo morderse la lengua.

«¿Por qué no se defendía?», había dicho Catherine. Si a ella Joe le hablara así, le diría cuatro cosas. Tenía que espabilar y buscarse la vida, había añadido.

Si tuviera tu vida, sí, había pensado él en su momento. O sea, si tu vida fuera mía.

Roció los pétalos con su botella.

– ¿Cuántos hay abajo ahora mismo? -preguntó Joe-. ¿Los otros han llegado ya?

– No hay ni rastro de ellos. Si no llegan de aquí a media hora, habrá que devolverlos.

Madden estaba bromeando, desde luego, pero Joe no le hizo caso.

– ¡Señor! -dijo-. ¿No puedes arreglártelas con los tres? Ya casi has acabado con el suicida, ¿no?

– ¿Acabado? Solo lleva aquí desde esta mañana. Vamos a tener un buen atasco. Y me gustaría llegar a casa antes de medianoche. Si tuviera algo de ayuda, podría drenarlos e inyectarlos a los tres. Así solo quedaría el maquillaje. Siempre y cuando no estén muy pasados. Uno es una decapitación. Intenta tú que eso quede natural.

Joe suspiró y se frotó la frente con la vista clavada en el tablón de la mesa. Madden esperó, pero sabía que Joe no le ofrecería ayuda a no ser que se la pidiera abiertamente.

– ¿Hay alguna probabilidad de que Catherine haga acto de presencia? -preguntó, aunque sabía que no había ninguna y se había resignado ya a marcharse otra vez a las tantas. Podía llamar a Rose después de comer y arreglarlo con la cuidadora. La señora Spivey podría quedarse una o dos horas más. Sí. Estaba seguro de que podría.

Joe se levantó, muy tieso, y escupió un trozo de manzana hasta el otro lado de la habitación. Sus mejillas gordezuelas temblaban como testículos sueltos. Tiró el corazón de la manzana a la papelera que había detrás del mostrador de recepción.

– Esa chica es un desastre -dijo-. Dudo que venga lo que queda de semana. Y ya van quince días. Será una de sus alergias o algo por el estilo. No he sabido nada de ella. Imagino que será alérgica a algo del depósito. A un producto químico o algo así. Al formol.

Madden asintió con la cabeza.

– Es posible. Ahí abajo hay un montón de cosas que pueden provocar sarpullidos. Y no solo los fármacos de embalsamar.

Joe lo miró extrañado.

– ¿Qué más?

Madden se encogió de hombros.

– Toxinas derivadas de la descomposición. Una salpicadura de algún líquido nocivo. El trabajo en sí mismo.

– Señor -dijo Joe-. Lo que nos hacía falta. ¡Lo que nos hacía falta!

– ¿Qué?

Joe cerró los ojos y sorbió por la nariz.

– Una auxiliar de servicios funerarios alérgica a los muertos.

Madden se pasó una mano por la frente; le picaba y la notaba sudorosa. Se le había pasado por la cabeza que tal vez él también fuera alérgico a los muertos. Era, decididamente, alérgico a Joe como no lo había sido nunca a su padre. Joseph hijo era sin duda alguna un zopenco muy poco atractivo con una opinión de sí mismo tan inflada como un cadáver de tres días, pero al menos poseía cierta vitalidad. En sus últimos días, Joseph Caldwell padre parecía hallarse siempre bajo los efectos de un acceso prematuro de rigor mortis, y Madden tenía la sensación de que a él quizá le estuviera pasando lo mismo. No sabía a ciencia cierta cuándo había empezado a infiltrarse gradualmente aquella rigidez a través de su musculatura. Quizá hubiera sido cuando Rose perdió el bebé. O quizá antes, cuando todavía no estaban casados. Estaba seguro de que tenía que haber sido en un momento concreto, pero le resultaba imposible situarlo en el tiempo. Siempre tenía la impresión de haber imaginado buena parte de su pasado, la sensación de que vivía de un momento al siguiente, sin continuidad más allá de la rutina. Últimamente tenía dificultades para concentrarse en el trabajo, cosa que nunca antes le había pasado. Claro, que tampoco estaba seguro de cuándo había empezado aquello. ¿La víspera? ¿La semana anterior? Quizá hubiera empezado esa mañana, al llegar Kincaid. Quizá siempre había sido así. Estaba seguro de que ese no era el caso, de que aquel miasma acabaría por disiparse. Al mismo tiempo, tenía la sensación de que iba sucederle una desgracia, de que algo espantoso iba a pasarle a Rose. Lo sentía sobre todo en el pecho, como una especie de envaramiento, como si el rigor mortis agarrotara aquella parte de su cuerpo. Se sentía impelido a salir del depósito de cadáveres, atraído a la planta de arriba por el calor del salón, por la luz, por las flores que necesitaban agua. En esas ocasiones, si estaba solo, cerraba con llave la puerta de la calle, descolgaba el teléfono y se paseaba de un lado a otro por delante del mostrador de recepción, abría y cerraba los puños, repetía las mismas palabras una y otra vez en voz baja, en una especie de aturdimiento ritual, convencido de que la rigidez de su pecho era solo un engendro de su imaginación.

Hay tres estadios, le decía una voz en la que no reconocía la suya. Tres. Tienen lugar tras la muerte, no antes. Así que no puedes sufrir de rigor mortis. Es imposible. Lo que sientes no es lo que crees que sientes. Es una ilusión. Esto es absurdo, repetía aquella voz una vez tras otra, completamente absurdo. Seguía paseándose y hablando solo en voz alta para aplacar a la otra voz y apaciguar su pánico. Aunque no era un hombre religioso (en todo caso, diría, más bien lo contrario), con el tiempo la repetición de aquellas palabras se había convertido en una especie de oración, hasta el punto de que parecía poder recobrarse, calmarse hasta cierto punto, cuando la ridiculez de sus cavilaciones se le hacía finalmente obvia. Los tres estadios. Flacidez primaria, rigor mortis, flacidez secundaria. Sin duda no podía haber pasado del primer estadio, se decía, y a continuación recitaba para sus adentros la versión del Padre Nuestro de Gaskell. Él la llamaba la «Oración de la primera flacidez».

Padre nuestro,

inmaterial es la causa

una vez llega la muerte,

párpados y mentón se relajan,

aflójanse los miembros

como si nada ya los trabara,

los músculos andan sueltos,

las junturas destrabadas,

la tibia se une al tarso

y los huesos ya no marchan.

Por los siglos de los siglos,

amén.

Gaskell habría sido, indudablemente, mejor cirujano que poeta, pero aquellos versos parecían aún capaces de liberar a Madden del miedo. Entonces empezaba a relajarse otra vez y la tirantez de su pecho se aflojaba poco a poco. El bueno de Gaskell. Estuviera donde estuviera en ese momento, sabía qué estaba pensando Madden. Que el factor tiempo variaba si su cuerpo pasaba un largo período en una atmósfera fría (entre dos y ocho horas para que se manifestara el rigor mortis), o si permanecía en un ambiente cálido durante un período más corto. El proceso comenzaba en los párpados y descendía luego hacia la mandíbula inferior, el tórax, las extremidades superiores. Y después más abajo: el abdomen, las extremidades inferiores. Músculos voluntarios, músculos involuntarios, la edad del sujeto carecía de importancia. Y, al igual que la dolencia de la que Madden se imaginaba preso, una vez había rezado para sus adentros el proceso se disipaba gradualmente, empezando esta vez por los pies para subir luego por las piernas, ascender por su pecho hasta liberarlo y relajar finalmente ambos párpados, que se hacían flexibles (no, sensibles) una vez más.

– De todas formas, voy a tener que dejarte solo un rato -dijo Joe.

Madden asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Las noticias de la radio lo habían distraído: se había descubierto un cadáver en un pantano de los alrededores o algo por el estilo. Joe pareció molesto por que no le preguntara dónde iba, pero Madden se había acostumbrado hacía tiempo a sus idas y venidas sin explicación. De todos modos, ¿qué podía decir? El negocio era de Joe, aunque no le importara tirarlo por tierra.

– Tengo que ver qué pasa con Catherine, arreglar lo de las flores y esas cosas -dijo-. A ver si puedo convencerla para que venga un rato mañana u otro día de esta semana. O eso o despido a esa mema. -Guiñó un ojo mirando a Madden. Sin duda le agradaba la idea de que fueran conspiradores traviesos.

Al abrir la puerta, se echó hacia atrás un momento para añadir algo.

– Sé que estás ocupado y eso, pero ¿te importaría hablar con la mujer de ese fulano?

– ¿De qué fulano?

– Del suicida. Dijo que se pasaría por aquí hoy o mañana. Que quería hablar con alguien sobre el entierro.

– ¿No puedes encargarte tú? -dijo Madden, inquieto-. Creía que destacabas por tu labia.

Joe meneó la cabeza enfáticamente.

– Las flores, hombre -dijo-. Tengo que ocuparme de las flores y hablar con Catherine. ¡Parto otra vez en uno de mis locos viajes! Seguro que te las arreglas muy bien. -Volvió a guiñar el ojo y desapareció por la puerta, que al cerrarse cortó en seco el paso a una breve estocada de sol. La radio seguía zumbando en medio del silencio.

La esposa de Kincaid no apareció hasta bien entrada la tarde, pero durante el resto del día Madden no pudo trabajar con la rapidez de costumbre. Tenía los nervios de punta y un hormigueo fastidioso le hacía retorcerse las manos constantemente. Después de retorcérselas, volvía a sentir vida en ellas durante cinco o diez minutos, pero el cosquilleo no tardaba mucho en volver. Era el esfuerzo físico que requerían algunas de las tareas más pesadas lo que parecía causar aquel cosquilleo, y Madden nunca había logrado dar con un remedio eficaz. Su ritmo había quedado roto por las interrupciones constantes del teléfono, la necesidad de ocuparse de la llegada de los otros dos cuerpos y el temor que le infundía la perspectiva de tener que hablar con la señora Kincaid cuando decidiera pasarse por allí.

Le preocupaba especialmente el problema de la identificación. Últimamente olvidaba a menudo nombres y caras, y hacía lo menos cuarenta años que no veía a aquella mujer. Sabía que se estaba comportando como un necio, que la señora Kincaid no estaba enfadada con él. Esta vez, no había hecho nada malo: la muerte de su marido no se le había atribuido a él. En ese aspecto, tenía la conciencia limpia. Probablemente, Maisie ni siquiera se acordaba de él. Por el amor de Dios, debía de tener ochenta años como mínimo, y sin duda estaría tan afligida que no repararía mucho en él. Con todo, la idea de que pudiera acordarse de él le irritaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Normalmente apenas se relacionaba con los familiares de los difuntos, convencido de que la práctica del embalsamamiento o cualquier otra manipulación del cadáver se avenía mucho mejor a sus talentos naturales. Nunca había sido, como Rose no se cansaba de recordarle, una persona sociable. De todos modos, aquellas situaciones lo violentaban hasta tal punto que en realidad tampoco servía de gran ayuda. Hablar con el allegado de un cadáver, ya fuera su pareja o un pariente consanguíneo, distorsionaba en exceso su percepción del muerto como simplemente eso: un muerto, un ser inanimado, un trabajo. Nunca había sido muy amigo de efusiones (no lo era, al menos, desde hacía mucho tiempo), ni a solas ni delante de otros. A lo más que llegaba era a atender a Rose dentro de un orden, y hasta eso le resultaba agotador, por cuanto le costaba trabajo compadecerse de ella en lo más mínimo. Era demasiado absorbente, como un parásito que se alimentara de él. Y, por lo general, no era necesario que estuviera presente si algún familiar se interesaba por algún detalle del procedimiento: para eso estaba Catherine, y había desempeñado bastante bien su labor hasta hacía poco, cuando lo insultó por última vez. Era ridículo: solo la había rozado un segundo, había dicho él.

«¡Quítame de encima esos dedos de matarife! Sé lo que pretendes. ¡No creas que no lo sé!»

Hasta Joe era más útil que él si de conversar se trataba. Aunque al principio Madden desconfiaba de él, el padre de Joe había sido un fenómeno: era capaz de tranquilizar a cualquiera (por grande que fuera su dolor) con las palabras y los gestos más sencillos. Era como si todos sus ademanes hablaran de paz, de reposo, de lo natural y lo sobrenatural que, inevitablemente, iban de la mano. Abajo, en cambio, era harina de otro costal. Insultaba a los muertos y los manipulaba con evidente indiferencia por su título o su rango social, ya fueran banqueros o mendigos. Todos recibían el mismo trato. Madden lo había visto escupir a los cadáveres, incluso clavarles a veces el escalpelo en algún lugar recóndito, donde era improbable que alguien lo viera. Pero se lo clavaba muy despacio. Joseph Caldwell lo hacía todo muy despacio y con mucho sigilo. Había sobrellevado su propia agonía tan despaciosa y calladamente que nadie en su familia (y menos aún el joven Joe) había notado que estaba enfermo. Al final, su esposa le había preguntado por qué esa mañana no se levantaba para ir a trabajar y él, con la cara mirando al techo, había respondido: «Porque dentro de diez minutos estaré muerto, por eso». Efectivamente, diez minutos después, era (para usar su propia expresión) pan negro. Más adelante, su mujer le había contado a Madden que su cuerpo se había quedado frío como el hielo literalmente unos segundos después de que dejara de respirar. Era asombroso. A su modo, Madden encontraba muchas cosas que admirar en Joseph Caldwell padre. Ninguna de las cuales iba a ayudarlo a tratar con la señora Kincaid.

Se descubrió de nuevo haciendo un esfuerzo por imaginársela. Recordaba que, cuarenta años antes, era una mujer atractiva, pero no parecía capaz de concretar sus rasgos y hacer que se mantuvieran constantes. Sus facciones flotaban y se fundían con todas las demás caras del pasado en un flujo calidoscópico. Lo único que recordaba claramente era que Gaskell había dicho una vez que era «una pequeña gran bailarina» (la había visto a menudo bailando en las fiestas de la Facultad de Medicina, por cuyo salón arrastraba a Kincaid, maltratado como un fardo), pero Madden no recordaba ahora si era, en efecto, tan «pequeña». Tenía la impresión de que algunas personas le habían dicho que era voluble, o decidida, o testaruda, pero quizá fuera simplemente un truco de su memoria o de su imaginación. La veía dar vueltas al son de la Giga de Cumberland o de la Danza del sargento blanco, pero su cara era una amalgama formada por las de Kincaid y Gaskell, y hasta por la de Carmen Alexander. Incluso se veía a sí mismo observándola desde un lado de la pista de baile en el antiguo club de alumnos, con las manos la mitad de gordas, agobiado por la corbata demasiado apretada y el traje azul marino de su padre, tan desnutrido que daba pena verlo.

Ya entonces bailar era para los otros, algo a lo que nunca le había cogido el tranquillo. Una vez incluso fingió marearse cuando una chica, rellenita y muy azorada, le pidió que bailara con ella una giga cuando les tocaba elegir pareja a las mujeres. Bajó las escaleras a trompicones, se escondió en los lavabos y estuvo allí lamiéndose las heridas hasta que le pareció que la amenaza del sexo opuesto había pasado. Fue al volver cuando se tropezó por vez primera con Gaskell en las puertas que daban a la avenida de la Universidad. Gaskell llevaba un traje verde oliva y el pelo, fino y rubio, le llegaba a las orejas, a pesar de que faltaban aún unos años para la época hippy. El traje verde lo identificaba ya entonces como alguien singular, alguien a quien le gustaba ser el centro de atención. Era un traje de pana. Una década antes, se le habría considerado un beatnik [2] si primero no se hubiera curtido en las calles a fuerza de golpes. Al pasar Madden en pos de los gritos procedentes del salón de baile, Gaskell expelió un anillo de humo de su cigarrillo blanco, que era de una de aquellas marcas extintas: un Woodbine, quizá, o un Capstan Shanty. O un Senior Service. Saltaba a la vista su conciencia de que alguien lo observaba y a Madden le desagradaron momentáneamente sus pómulos angulosos y la blancura nocturna de su piel. El hecho de que expeliera el anillo de humo solo por él le hizo sonrojarse.

– Muy bien, vuelve allá arriba y baila con la chica -dijo, guasón, el muy caradura, con un acento algo gangoso que Madden no pudo identificar. Mientras subía las escaleras, Madden era consciente de que el tipo del traje verde lo seguía, pero, decidido a ignorarlo, empujó con fuerza las puertas del salón de baile, olvidó sujetarlas para que pasara el desconocido que iba tras él y, un instante después, lamentó su rudeza al oír el golpe de la puerta contra algo que no era, obviamente, del mismo material. Se volvió enseguida y vio al hombre doblado al otro lado del cristal, con las manos en la cara. Avergonzado, se acercó a él y se sacó un pañuelo de hilo del bolsillo de la pechera del traje.

– ¿Estás bien? -dijo, y apoyó una mano en la espalda del hombre mientras con la otra situaba el pañuelo en su campo de visión. La sangre formaba círculos sobre el suelo de mármol. El otro cogió el pañuelo y se lo llevó a la cara antes de levantar la cabeza y echarla hacia atrás-. Espera, sujétate el puente de la nariz -dijo Madden, aunque sabía por experiencia propia que aquella técnica (lo mismo que contener la respiración cuando se tenía hipo) a veces funcionaba y a veces no. Al menos, decir aquello le permitió sentir que estaba al mando de la situación en vez de ser su causa. El hombre del traje verde mantuvo la cabeza echada hacia atrás y con las dos manos se sujetó el pañuelo contra la cara. Tenía los ojos cerrados y lagrimosos-. Lo siento muchísimo. No lo he hecho a propósito.

– Pues claro que lo has hecho a propósito, joder.

Madden quedó horrorizado y notó que su cara, ya roja, se volvía cárdena.

– ¿Tienes idea de cuánto me costó este traje? -dijo el otro, y Madden vio de pronto las salpicaduras rojas en las solapas y la pechera de la camisa marrón, que Gaskell llevaba abierta por el cuello y sin corbata. Nunca antes había visto a un hombre adulto con una camisa marrón y un traje verde. Aquello resultaba inconcebible en la calle Shakespeare. Seguramente él podría pasearse descalzo por Maryhill y llamaría menos la atención que si se ponía un traje como aquel.

– Lo siento muchísimo -repitió con voz que empezaba a volverse desesperada-. Estoy seguro de que se quitará al lavarlo. ¿Es muy caro? -Madden le apartó el pañuelo de la cara y comprobó que, de momento, su nariz parecía haber dejado de sangrar. La punta estaba manchada de sangre y un bulto de buen tamaño empezaba a formarse junto al tabique nasal. El otro palpó cuidadosamente la zona con las yemas de los dedos.

– Tenías que rompérmela, ¿eh? Me cago en todo. Seis años intentando que no me la partan en la cancha de rugby y vas tú y ¡zas! A tomar por saco.

La nariz empezaba a sangrarle otra vez.

– Echa la cabeza hacia atrás -dijo Madden-. Es lo mejor.

Por debajo del pañuelo, el otro preguntó que qué era, un puñetero médico o qué.

– Todavía no -dijo Madden-. Estoy en primero de Medicina. Lo segundo mejor del mundo.

Madden recordaba que el tipo del traje verde se echó a reír, una carcajada estruendosa en la que gorgoteó la sangre. Una risa contagiosa.

– Vaya, vaya -dijo-. Lo mismo digo, ya lo creo. Harás una fortuna si sigues comportándote así. Santo Dios.

– Lo siento muchísimo -dijo Madden-, de verdad. Si quieres llevar el traje a la tintorería, puedes mandarme la factura. Me llamo Hugh, por cierto. -Le tendió la mano con angustiosa formalidad. El tipo de la nariz ensangrentada lo miró precavidamente, con la cabeza aún echada hacia atrás.

– Owen -dijo-. Pero todo el mundo me llama Gaskell. -Estrechó flojamente la mano de Madden-. La verdad es que, en este momento, no puedo decir que me alegre de conocerte.

– ¿Tú también estudias aquí? -preguntó Madden mientras hurgaba en el bolsillo interior de su chaqueta en busca de algo con que escribir su dirección.

Gaskell exhaló un largo suspiro y volvió a sorberse la sangre de la nariz.

– Sssssí -borboteó, y escupió en el pañuelo un coágulo de sangre-. Soy estudiante, estudio aquí…

Madden no sabía cómo responder a su tono, así que siguió mostrando una actitud que creía responsable y doctoral, como en aquellos tiempos se imaginaba que sería cuando fuera médico. ¡Ah, la juventud! ¡Ah, los sueños!

– Eso es. Eso es. Sujétatelo sobre la cara.

Gaskell sacudió una mano, irritado.

– Me cago en la hostia -dijo-. La mitad de las veces no funciona, joder. Yo también soy un puto médico, ¿sabes?

Madden creía haberlo visto en alguna parte, pero había dado por sentado que era una de las muchas caras anónimas que no conocía y que, sin embargo, veía todos los días. En las aulas o en el laboratorio, eso debía de ser.

– Vamos a los mismos seminarios, hostias, ¡joder! El grupo de Kincaid, ¿comprendes? ¿En Anatomía? ¡Te veo todas las semanas!

Madden no supo otra vez qué decir.

– Bien -dijo después de que pasara un período de tiempo convenientemente penoso-, es un placer conocerte. -Y le tendió la mano de nuevo.

3

Los sesenta sucedieron en otra parte. Para Madden, tuvieron lugar en los periódicos y en la radio, en algún punto al sur: Londres, la calle Carnaby, I wanna hold your hand. Sus sesenta fueron distintos, como lo eran ahora sus alopécicos sesenta años. En aquellos días, le bastaba con dar el paseo de por las mañanas (¿para qué desperdiciar el dinero en el billete de autobús?) y cruzar el Kelvin camino de las luces brillantes, tan brillantes como lo permitían los tiempos, del West End. ¿Cómo se habría descrito entonces? ¿Un chaval de dieciocho años cincuentón? Era justo decir que, en parte, había tenido siempre la edad que tenía ahora. ¿Era la parte latente o la parte consciente la que definía su personalidad? Sus recuerdos de aquella época no estaban asociados a una gran sensación de libertad, a la impresión de que hubiera oportunidades decisivas a la vuelta de cada esquina. Durante todo aquel primer semestre, antes de conocer a Gaskell, apenas habló con sus compañeros de clase. Se zambulló en sus estudios con un entusiasmo que más tarde reservaría para la funeraria. Fue Gaskell quien lo describió como un «joven carcamal». Era una de esas personas, decía, que llevaban coderas de piel cosidas al forro de tweed de su alma avejentada.

Sin embargo, al mismo tiempo, Madden era consciente a medias del sesgo de sus afectos, de que debía hacer un esfuerzo por relacionarse con chicos de su edad, como su madre le decía, aunque sin mucha convicción. Su padre rara vez se dignaba darle una opinión: el hecho mismo de que su único hijo hubiera decidido ir a la universidad en vez de a las acererías de Colville a ganarse el pan no era para él fuente de orgullo ni de desilusión. Le había hablado a menudo de las ventajas de una educación que a él le faltaba y, con el mismo aliento, de la necesidad de ganar un salario, de dar un techo a los cabezas de familia, de ser un hombre hecho y derecho en un mundo de hombres. Creía en el poder revolucionario del socialismo, pero despreciaba las huelgas por considerarlas una manipulación de los sindicatos y a los huelguistas por ingratos, indignos del trabajo que habían recibido. «Que echen a la calle a esos cabrones y prueben con otros, a ver si les hace gracia», decía. Si por él fuera, colgaría por el culo a todos aquellos malnacidos. Aún más odiaba a los esquiroles (esos primos a los que los jefes tenían engañados), pero no veía en ello contradicción alguna. Madden no tenía simpatías políticas, pero, en las escasas ocasiones en que alguien le preguntaba por tales cuestiones, adoptaba la tendencia en boga entre sus compañeros de estudios. El tema en sí mismo no importaba, solo importaba cómo respondiera. Ése era el camino para ser aceptado. La forma de quedar absorbido como parte de algo, como seguidor de la causa. Y a Madden le habría gustado tener una causa, un ideal digno que lo agarrara por el pescuezo y le gritara: «¡Lucha! ¡Lucha o muere!».

Alguna forma de compañerismo hubiera sido un primer paso, pero al parecer no tenía don de gentes, carecía de la capacidad de hacer que los demás se sintieran a gusto en su presencia. Algo le faltaba. Algo en él no acababa de encajar. Observaba, no obstante, a sus compañeros de clase con el ojo de un antropólogo consumado. Imaginaba que debía de haber alguna clave en sus gestos y ademanes, en la cadencia de sus voces, en su forma de vestir, y sentía que, en cierto modo, estaba absorbiendo algo que podía cultivar dentro de su ser.

Pasaba días o semanas tan completamente (¿cuál era la palabra?) absorto que apenas era consciente de sí mismo. Su propia existencia se volvía mucho menos real para él que la de los demás: el grupo, el conjunto, el estoy-con-los-integrados. Gente como Dizzy Newlands, Hector Fain, Carmen Alexander: un rectángulo cuyo cuarto lado, invisible, era él. Carmen, rubia de bote y ferviente admiradora de Tommy Steele (que ya por entonces era una antigualla), mantenía a sus pretendientes perpetuamente a la gresca, aunque era obvio que al final preferiría a Dizzy, el cadete de infantería con aire de catálogo de géneros de punto, antes que a Hector, dado que Dizzy al menos tenía el buen sentido de coquetear con ella y reírle las gracias. Entretanto, Hector, el radical, seguía a vueltas con su eterno monólogo: Marx, Hölderlin, la inexistencia del alma, la existencia del alma, la lucha contra la democracia liberal pequeñoburguesa, la eficacia del ju jitsu. Pronto los tiempos cambiarían. Sería hora de defender las barricadas, de racionar el pan, de excavar un búnker antes de que Kennedy y Kruschev hicieran volar todo por los aires.

Dizzy y Carmen caminaban tan pegados que de vez en cuando sus brazos se rozaban, y se reían benévolamente mientras Hector los miraba con los ojos entornados.

– ¿Qué? ¿De qué os reís?

– De ti -decía Dizzy-. El que va a disparar a los perros capitalistas desde el púlpito.

Y Carmen prorrumpía en otra ronda de risas frescas y se tapaba la boca discretamente, porque tenía las encías tan grandes que, si Dizzy llegaba a verlas bien alguna vez, la dejaría caer como una piedra caliente y se buscaría otra Diana Dors [3]. Pobre Hector. Derrotado otra vez, se alejaba humillado, incapaz de reconciliar su Dios y su Causa. Dizzy gritaba:

– ¡Hector! ¡Espera! ¡Que no iba en serio!

Pero sí iba en serio, ¿verdad, Dizzy? Claro que sí. En el amor y en la guerra todo vale, y en la lucha de clases todo sirve y, ya puestos, un hombre es un hombre. «Da antes de que te den a ti», eso decía Marlon Brando. Dizzy, calculador, se hacía el tonto con Fain. Carmen y él se lanzaban miradas cómplices de compasión por su amigo ausente, y sus manos se tocaban un momento. En los labios de Carmen, una sonrisa culpable que no llegaba a ser risa. Reír tontamente no es apropiado y no podía ofrecer al bueno de Diz un atisbo de sus terribles encías. Así nunca se casaría con ella.

Madden prestaba atención, respiraba su mismo aire. Podía haber sido cualquiera de ellos. Podía ser Dizzy, con la cámara de fotos que su padre le compró al cumplir los diecinueve colgada tranquilamente al hombro y un cigarrillo prendido entre los labios bien dibujados. Di patata. O Carmen, preocupada por si se le notaban las raíces del pelo, o por los parciales de diciembre, o por si Dizzy le había dicho a todo el mundo que la llamaba «hueso de jamón» por sus piernas de palillo. Sonreíd todos, por favor, eso es. El mejor era Hector. El Pequeño Eck [4], lo llamaban (él odiaba ese nombre), todo él socialismo y azufre, aficionado al ajedrez pero mal estratega, incapaz de resolver. Snap snap.

Ninguno prestaba atención a Madden, más allá de saludarlo con una inclinación de cabeza cuando pasaban por su lado. No eran esa clase de amigos. No eran amigos en absoluto. Dizzy y Carmen empezaron a salir, y Hector se retiró discretamente para buscarse una chica que no representara tal desafío, aunque Madden sospechaba que tal vez hubiera llegado a atisbar aquellas encías. Se había tropezado con él una vez, literalmente, cuando cruzaba al trote los patios para escapar de la lluvia. Sus brazos de revolucionario sujetaban contra el pecho un montón de libros y su cara tenía aquella misma expresión maltratada. Chocó con Madden y los libros cayeron al suelo. Madden, con la disculpa rauda, como siempre, se agachó a recogerlos. Perdón, perdón. ¿Podía ayudarlo?

No, gilipollas, no podía. ¿Es que estaba ciego o qué?

Madden se sintió dolido. Fuera de sí, bufó:

– Se la está follando, ¿sabes? El bueno de Dizzy. Mientras tú tenías la cabeza en Das Kapital, él se la estaba follando delante de tus narices. Creías que era tu amigo, ¿eh? A lo mejor deberías seguir con la catequesis.

Si alguna vez Hector hubiera tenido que disparar al enemigo desde su púlpito, habría puesto la misma cara de horror que en aquella ocasión. Al incorporarse, cuando Madden ya se alejaba, sus ojos estaban llenos de incomprensión y dolor. Pero, al final, fue él quien dijo la última palabra.

– ¿Y quién coño eres tú? -gritó tras él, para lo cual Madden no tenía respuesta.

Madden observaba también a otros. Durante un tiempo, fueron los extranjeros que estudiaban en la Universidad. Gente como el industrioso Aduman, del que era difícil llegar a saber algo, más allá de cosas superficiales. Era senegalés y tan tímido que no se podía hablar con él. Permanecía replegado sobre sí mismo por completo, incluso cuando estaba en compañía de otros, y se mantenía en la periferia de cualquier grupo de gente al que tuviera la mala fortuna de que lo invitaran a unirse, placer este que rara vez se concedía a Madden. Los bolsillos de su americana, que le quedaba grande, colgaban informes a ambos lados de la prenda, y cuando caminaba llevaba siempre las manos metidas en ellos. La chaqueta no conservaba ni un solo botón. Metía las manos en los bolsillos y juntaba los dos lados cuando hacía frío. Llevaba permanentemente anudada al cuello una bufanda de lana de longitud imposible y color indiscernible. Vivía en una casa dividida en cuartos de alquiler, en la calle Cecil, justo encima de la cresta de la colina, a dos minutos escasos del campus, y Madden lo veía agacharse en la calle a recoger alguna moneda perdida, cigarrillos a medio fumar o alguna bolsa de patatas abandonada: una triste figura a un paso de la miseria, probablemente el único senegalés y, por descontado, el único negro en todo el oeste de Escocia. Madden admiraba su modo de aislarse sin depender de nadie más que de sí mismo. Para Aduman no había aduladores, ni grupos, ni pandillas. Parecía no querer ni necesitar la compañía de nadie. De hecho, había organizado su vida para que así fuera. Aquella era una habilidad admirable, se decía Madden. Aduman estaba completamente solo. Y, sin embargo, a diferencia de él, no parecía anhelar el contacto con otros seres humanos, el mal necesario de la compañía. Madden sabía que su flaqueza era esa ansia de vínculos venenosos y enfermizos, un ansia que despreciaba y de la que, sin embargo, no podía librarse. Esa necesidad de existir en los confines de la vida de otro y hallar consuelo de algún modo en ello, de desangrar al otro sin su conocimiento, como un murciélago chupasangre colgado del cuello de una vaca. Y Gaskell, al parecer, había suplido esa necesidad mejor que nadie.

Aquella noche, Gaskell no quiso irse del baile a pesar de que tenía la camisa manchada de sangre. La noche, gustaba de decir, era joven. Y había que homenajear a la juventud. La juventud y los jóvenes debían apartar a los viejos a codazos para hacerse sitio. ¿No era Madden de la misma opinión?

– Oh, sí -dijo Madden, aunque aquella opinión en concreto le parecía trillada, una de esas cosas que la gente de su generación decía constantemente en aquellos días. Pero, con las solapas salpicadas de sangre y la nariz hinchada, Gaskell ofrecía (no menos a sí mismo que a los demás) una bella impresión de trágica rebeldía. Era la clase de personaje que (suponía Madden) él siempre había querido ser. Un James Dean que esperaba su oportunidad de abrasarse entre las llamas de un naufragio, un Elvis que sacudía los cimientos de la prisión. Un Che Guevara o un Kennedy, iconos que aún no lo eran, pero que lo serían muy pronto. Y, en cierto modo, consiguió más tarde lo que quería; siguió aquellas actitudes, aquellas poses hasta el final y pese a sí mismo. El granizo de las balas lo llamaba. La muerte joven. La buena muerte.

Madden, no obstante, nunca creyó que hubiera algo de verdad en las poses de su nuevo… ¿qué? Se descubrió preguntándose otra vez si habían sido amigos, al menos al principio. La amistad se daba rara vez, muy de tarde en tarde; era esquiva y no siempre de fiar. Si algo le enseñó su inconexa conexión con Gaskell fue eso. El contacto, la simbiosis de un alma con otra, el amor. La marca imborrable, el parásito que te devoraba por dentro. Pero por aquel entonces Madden no se había enamorado aún. Gaskell, creía él, solo era capaz de amarse a sí mismo.

Al volver al baile, Gaskell lo obligó a tomar una copa y hacer un brindis.

– Por los jacobitas -dijo-. Por el bueno del príncipe Charlie -añadió-. Por la minifalda. Por que nunca olvidemos a los viejos amigos. Por esa bronca de patanes que vosotros los escoceses llamáis baile.

La orquesta se apretujaba en un rincón, al fondo del salón, grande como un galeón y cubierto de paneles de roble. Doscientas personas o más enzarzadas en aquel combate cerrado conocido como Desnudar al sauce. Jóvenes de pelo engominado y traje ceñido, con la cara amoratada por el alcohol, lanzaban en fabulosas volteretas a indefensas muchachas de tacones vacilantes. La banda había renunciado hacía rato a cualquier tentativa de marcar el tempo. El acordeonista miraba adustamente a media distancia y el violinista flagelaba su instrumento con un arco tan deshilachado que parecía un látigo de nueve colas. Ambos eran cincuentones como mínimo y, pese al brío que desplegaban, había en su actuación un algo de exhausta desesperación. El acordeonista miraba al vacío de la multitud, indiferente a la masacre que tenía lugar en la pista de baile. Varias chicas se habían estrellado contra las mesas que bordeaban el salón y más de uno, aturdido, se había alejado girando sobre sí mismo y había buscado amparo en la relativa seguridad de la barra. Desde un extremo del salón, Madden distinguió la cara conocida de Kincaid. Sentado a una mesa, el profesor reía de vez en cuando echando la cabeza hacia atrás. Parecía ser el centro de atención de un grupo de profesores acompañados de sus esposas. Madden se preguntaba si la mujer sentada a su izquierda sería su esposa. Ella intercambiaba miradas de burlona indignación con las mujeres o novias de los otros.

Gaskell seguía el ritmo con el pie, señalaba y bufaba de risa mientras contemplaba aquella escena caótica. Apuró su whisky de un trago y pidió otro. Hacía muecas y sacudía la cabeza al beber. La escasa iluminación ocultaba la sangre de su ropa. Además, en aquel lugar podía ser el terrorista que deseaba ser, el anarquista con la bomba en el bolsillo.

– ¡El Bosco no lo habría hecho mejor! -le gritó a Madden sobreponiendo su voz al barullo-. ¡Ahora ya sé dónde aprendéis a pelear los escoceses! -Batía palmas y pidió otro whisky para Madden. Se negaba a tomar en serio su negativa-. Mira -dijo-, no tienes por qué preocuparte. Tengo dinero, así que te invito a una ronda. La generosidad es la mejor parte del valor, o como se diga. La próxima vez, me invitas tú.

Madden se preguntó cuándo sería eso. Él nunca tenía dinero o tenía muy poco. Su padre le había dicho que podía conseguirle trabajo en Colville, pero Madden había dejado morir aquella oferta antes incluso de que naciera. «Para mí que tiene madera de enterrador», había añadido su padre. Palabras sumamente proféticas.

– ¿Por qué me seguiste antes? -le preguntó a Gaskell.

– Vi que estabas solo, ¿no? -dijo Gaskell, y se apartó el pelo de la cara. Sus pómulos angulosos y su palidez le daban un aspecto extrañamente insustancial. El aspecto de alguien que no estaba allí o que había dejado de ser real. Un muerto, un fantasma.

– Aquí hay mucha gente sola. ¿Por qué me seguiste a mí?

– Te vi huir de esa pobre chica. Solo quería bailar y tú saliste corriendo. Me dio rabia. Quería agarrarte del pescuezo y traerte aquí a rastras. Iba a decirte: «Oye, chaval, baila con la chica. Se ha tomado muchas molestias para cruzar la pista y pedirte un baile, y tú la has humillado. La has hecho quedar como una tonta. Y un hombre no puede dejar en ridículo a una dama, sobre todo, en público». Seguramente sus amigas lo habrán visto todo y estarán sentadas con ella.

Gaskell no miraba a Madden; tenía la vista fija en la pista de baile. La orquesta había pasado a una pieza más lenta y las víctimas del último baile regresaban a sus mesas cojeando o a rastras para curar sus heridas. La masa de danzantes disminuyó y la pista quedó poblada por parejas formales que daban vueltas al son del vals que los músicos, ahora sentados, pergeñaban en una bella recreación del compás de dos por cuatro.

– Me enfadé cuando lo vi -dijo Gaskell-. Me pareció que le debías una disculpa a la chica. O, por lo menos, un baile, ¿no crees? -Se volvió para mirar a Madden, que bebía a sorbos cortos su media pinta.

– Sí, tienes razón -dijo-. Seguro que se habrá enfadado. Debería disculparme.

– Al cuerno con tus disculpas, hombre. ¡Ve y baila con ella!

– No sé dónde está -dijo Madden-. Además, me diría que no. Huí de ella, ¿por qué va a querer bailar conmigo ahora?

Gaskell resopló por la nariz evitando hacer ruido, pero un pegote de sangre seca se agitó en el borde de una de sus fosas nasales, salió despedido y quedó adherido a la mejilla de Madden. Éste se limpió con asco, pero no dijo nada. Gaskell parecía tener los nervios de punta. Quizá se pusiera violento.

– ¿Sabes qué, tarado? Tienes toda la razón. Para qué iba a querer bailar contigo. Para qué iba a querer nadie bailar contigo. Es absurdo, ¿no?

Tragó su whisky y dejó el vaso sobre el mostrador.

– Pero fíjate qué maravilla… -dijo, y Madden miró al otro lado del salón, intentando vislumbrar lo que tenía tan absorto a Gaskell. Cómo no. Allí estaba, al otro lado del salón, abandonada momentáneamente por sus admiradores. Parecía no saber qué hacer y con el pie apartó de sí una colilla. Fue una visión prodigiosa: Madden podría haberla atribuido a los poderes de la mente, al vudú o algo por el estilo. Carmen levantó la cabeza como si escudriñara el gentío de la pista de baile y luego su mirada se detuvo como si viera a Gaskell sin verlo. Madden miró a Gaskell y vio que éste sonreía a Carmen sin esfuerzo. Ella apartó la vista, sorprendida, y volvió a mirar. Madden apenas podía creer que las cosas sucedieran así realmente.

Gaskell se limpió la boca con la manga y dijo:

– Bueno, creo que yo voy a intentarlo, aunque tú no lo intentes. Además, no parece que a la banda le quede mucho tiempo en este mundo. Espero verlos a todos de nuevo el lunes por la mañana.

Madden quedó perplejo.

– ¿Dónde esperas verlos? -preguntó. Vio que Dizzy Newlands hacía señas a la chica con la mano, pero ella ya se había encaminado hacia la pista. Notó que Hector miraba a Carmen, luego a Dizzy, y se llevaba la pinta de cerveza a los labios. Su semblante se mostraba opaco y confuso.

Gaskell se tocó el ala de un sombrero inexistente y se internó entre el gentío arrastrando los pies a ritmo de bossa nova.

– ¡En la mesa de disección, tarado! Pronto los abriremos en canal, si no se andan con cuidado… -Pasó bajo los brazos unidos de una pareja borracha que, ajena a la etiqueta del vals, intentaba bailar el twist con un entusiasmo poco acorde con su ejecución. Aquello era más un intento de asesinato que un concurso de baile por eliminación. Madden se puso de puntillas para intentar ver a Gaskell, pero éste ya se había buscado una pareja y brincaba por la pista con ahínco al ritmo de Step we gaily on we go. Aquella chica alta y esbelta, con el pelo rubio y un vestido blanco y plisado, extrañamente recatado. Una gran extensión de encías. Madden quedó inmóvil un momento, con la mirada fija en el brazo que Gaskell apoyaba sobre la espalda de Carmen. Sus manos estaban unidas. Notó que congeniaban, vio cómo se sostenían la mirada. Tuvo que apartar la vista. Supo que Carmen quedaría prendada de Gaskell, que hacían una pareja perfecta. Supo que se embarcarían en una relación larga que oscilaría precariamente entre la euforia de él y el abatimiento de ella, entre mutuas súplicas desesperadas, entre anuencias llenas de remordimientos y crueles rechazos. Sabía todo esto porque imaginaba qué clase de chica debía de ser Carmen y, ahora, también, porque conocía a Gaskell. Eran perfectos el uno para el otro. Incluso ensangrentado y medio borracho, Gaskell era perfecto para ella. Lo mismo que Carmen lo era para él: su entusiasmo dulce, la franqueza algo patosa de su energía, esas cosas serían irresistibles para alguien como Gaskell. Madden era capaz, al menos, de ver todo aquello.

Se volvió y estuvo un rato más junto a la barra, que era, en realidad, un tablón de formica atendido por una de las señoras que organizaban la cena del club, una mujer madura, no muy mayor, que trataba a la clientela con una hostilidad convincente y muy escocesa. Dejó su vaso e intentó atraer la mirada de la camarera con un gesto de la cabeza, pero ella miró tercamente más allá de él y preguntó: «¿Qué le pongo?» a una persona que se hallaba a su espalda. Madden se volvió y miró con enfado al ofensor, un hombre. Casi se sentía capaz de golpearlo por su grosería. Pero no: el tipo era por lo menos un palmo más alto que él, aunque Madden se consideraba de estatura superior a la media de los varones de Glasgow de su época. Bajó los ojos rápidamente y volteó en el vaso los posos de su bebida.

– Lo conozco, ¿verdad? -dijo el hombre.

Madden levantó la vista para mirar a los ojos al más alto de los dos, pero descubrió que no podía.

– Sí. Es usted Gaskell, ¿no? ¿De Anatomía?

Madden logró por fin alzar la cabeza. El peso de su cráneo parecía haberse aliado con la fuerza de la gravedad en su deseo de mantenerlo con la vista fija en el suelo. El doctor Kincaid miraba más allá de él, hacia la señora del club, con la mano levantada para darle el dinero. Hablaba con la pipa encajada en la mandíbula y de vez en cuando echaba un vistazo a Madden.

– No, soy Madden -dijo él, y en parte se arrepintió de no haber contestado que sí. Habría sido agradable ser otra persona, tener la vida de otro, aunque fuera solo un momento. Un segundo.

– Claro, claro -dijo Kincaid-. Pero lo conozco de Anatomía, ¿verdad? -Dio las gracias a la camarera con una inclinación de cabeza y sonrió. A Madden no le sorprendió ver que ella le devolvía la sonrisa, jugueteaba un instante con su cofia de camarera y daba luego dos vasos al doctor, que apuró uno inmediatamente y volvió a alzar el vaso hacia la mujer para que se lo llenara de nuevo con una botella de Laphroaig.

Madden dijo que sí, que lo conocía de Anatomía. Estaba en el Seminario de Anatomía del doctor. Las palabras caían de su boca y un mareo beodo las trababa, de modo que le sonaban como leídas en una página, en lugar de pronunciadas por una persona viva.

– Sí, ya me acuerdo -dijo el doctor mientras paladeaba su whisky-. Podría usted esforzarse más, señor Madden -añadió-. Un poquitín más de empeño, sí. Dígame, ¿por qué decidió estudiar Medicina? -Kincaid ladeó la cabeza hacia él y lo miró por el rabillo del ojo, como si no fuera digno de toda su atención.

Madden se sintió de pronto completamente borracho.

– Yo… quiero ser doctor -dijo.

Kincaid acercó su cara a él. En su aliento se mezclaban el olor acre del yodo y el tabaco, el vago aroma del formol, la fragancia de los pasillos universitarios. Madden retrocedió ligeramente, pero no tanto como para que Kincaid se ofendiera.

– ¡Ah! Doctor, dice. Un médico. Un curandero. Un sanador. Un chamán. Un farsante, quizá. -Kincaid guiñó un ojo-. Y bien, ¿cuál de esas cosas, muchacho? ¡Dígalo de una vez!

El doctor se tambaleaba levemente. Su cara se acercó a la de Madden y una mano se posó sobre su hombro. Madden sentía su propia cara, la pesada flacidez que el alcohol le había prestado, y la mano de Kincaid agarrándolo por la clavícula.

– Un médico -logró decir-. Quiero ser un… un buen médico.

Kincaid le sonrió con los labios ensalivados, deslizó la mano hasta su nuca y lo atrajo hacia sí de modo que sus frentes se tocaron.

– Un buen médico. Un propósito muy noble por su parte, señor Gaskell, una hermosa aspiración. Muy hermosa. Muy noble -dijo. Su actitud había cambiado visiblemente. Esta vez, Madden no lo sacó de su error. Estaba demasiado borracho-. Y sería usted un buen matasanos. Un buen chamán. Pero para eso hace falta esfuerzo, señor Gaskell. Hace falta trabajar muy duro y quedarse hasta muy tarde. Exige muchos sacrificios. Sangre, señor, requiere sangre. ¡Sudor rojo! Y hay que asumir el susodicho esfuerzo y los sacrificios mencionados por las razones correctas. Por las razones correctas, señor Gaskell. Si no…

Madden aguardó a que el resto de la frase hiciera acto de aparición. Entretanto, se llevó el vaso vacío a la boca y lo dejó caer de nuevo junto a su costado.

Kincaid palmeó otra vez su mejilla y se irguió. Se sonrió como si le hiciera gracia una broma privada y se tocó la nariz con un dedo.

– ¿Las razones correctas? -dijo Madden.

– Discúlpeme -dijo Kincaid-. Me estoy poniendo grosero. No hablemos de trabajo. ¡Una copa! Ésta es una noche para celebrar esa cosa tan breve.

Madden vio que el doctor se volvía de nuevo hacia la barra y que, aprovechándose de su estatura, hacía señas a la camarera con un billete de una libra. Se le ocurrió que quizá eso tan breve a lo que se había referido Kincaid fueran las horas durante las que estaba permitido servir alcohol. Echó una ojeada a su reloj: eran las nueve pasadas. Las tabernas de Byres Road estarían ya cerradas y su padre habría emprendido el camino a casa trabajosamente.

Kincaid sostenía aún en la mano la otra copa, de la que no había probado ni una gota. Cogió dos whiskys con la otra mano y desdeñó las vueltas con un gesto. La camarera parecía encantada, aunque intentaba ponerle el cambio en la mano. Madden se tambaleaba, clavado en el sitio. Sus nervios vibraban con un tintineo agradable. Era como si pudiera observarse desapasionadamente desde detrás de una ventana opaca, inmune a todo y despreocupado. Porque, de momento, era Gaskell, no Hugh Madden. Y eso era un respiro. Era un alivio.

– Tenga -dijo Kincaid, dándole el vaso-. Por nosotros.

El doctor bebió un sorbito del suyo y Madden hizo lo mismo y paladeó el rico whisky de malta. Estaba acostumbrado al de garrafón.

– Eso es tener arrestos -dijo el doctor. Madden se dio cuenta de que la pipa del doctor, que sobresalía de sus patillas canosas como el colmillo de un narval, no había abandonado su boca ni una sola vez durante el tiempo que llevaban hablando. Kincaid iba vestido con falda verde y medias de lana hasta la rodilla, por cuyo dobladillo asomaba una daga escocesa (o quizá un escalpelo). Un aspecto muy viril. Al menos, para un varón que no llegara a la cuarentena. Pero Kincaid lucía bien el traje. Madden se preguntó si la falda estaba hecha con el tartán de su linaje y, luego, si él también tendría un tartán. Seguramente los Madden eran subsidiarios de algún clan más poderoso. Aunque lo más probable era que fueran irlandeses-. Dígame, muchacho, ¿por qué no está pasándoselo en grande con los demás y no aquí solo? ¿Eh? -Kincaid se mecía de puntillas al son de la música y con el puño marcaba el retumbo imaginario de una banda de gaitas, en vez del estertoroso braceo del músico que, sentado al fondo del salón, tocaba Speed bonny boat aporreando un acordeón desportillado.

– No, doctor, yo…

– Así me gusta -dijo Kincaid, enfrascado en la música-. Debería estar en la pista de baile y unirse al enemigo. Hablando de lo cual…

– ¿Sí, doctor?

Kincaid frunció el ceño mientras miraba algo que Madden, debido a su altura, no podía ver.

– Ya basta de «doctores» -masculló-. Esta noche me encuentro aquí en misión oficiosa. Es mi noche libre, por decirlo así. Llámeme señor Kincaid.

A Madden le costaba menos respirar. Cierta rigidez exterior, una collera de deferencia que lo constreñía, impedía que se disolviera en los tics que, por lo general, le causaba un malestar que en vano había tratado de convencerse de que, en compañía de otros, pasaría por afabilidad. Aquella collera era lo único que evitaba que se lanzara de cabeza bajo el seto más cercano cuando se veía obligado a «departir» con alguien como Kincaid. Miraba como un pez drogado los gemelos de la camisa del doctor, su pajarita negra desatada alrededor del cuello. El sudor moteaba su frente.

Se limpió las sienes, consciente de que el sudor de Kincaid se mezclaría con el suyo: sus pieles respectivas transpiraban, sus pulmones inhalaban y exhalaban, producían invisibles nubecillas de residuos. Compuestos químicos, monóxidos, microorganismos. Desechos de la vida. Todo asquerosamente íntimo. Se invadían mutuamente los cuerpos sin consentimiento, se sometían inconscientemente el uno al otro a una suerte de violación química y bacteriana. Así era, de hecho, en todo el salón. En todo el edificio. Todo el puñetero mundo, si quería verse así, era una masa inmensa y rebosante de sodomía microscópica. Madden se sintió algo mareado al pensarlo y bebió un sorbo de whisky. El alcohol indujo de inmediato el nivel necesario de estupefacción. Madden se calmó un poco y, al levantar la mirada, vio que una mujer elegante, de unos treinta y cinco años (más joven que Kincaid, en cualquier caso), se acercaba al doctor. La mujer puso una mano sobre la espalda de Kincaid con aire protector, como si, mediante una ligera presión, pudiera conducirlo en la dirección adecuada sin que el buen doctor se diera cuenta de que otra persona guiaba sus pasos.

Kincaid sonrió con indulgencia y la besó en la mejilla, que ella le ofrecía con fingida afectación.

– ¡Mua! -dijo, redoblando la afectación de la mujer con la suya propia-. Aquí estás, faro de mi vida, escollo contra el que se estrella el velero de mi corazón… Estaba a punto de ir a buscarte.