Лев Успенский

Имя дома твоего

Очерки

по топонимике

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вы, наверное, читали книги Льва Успенского — «Слово о словах», «Ты и твое имя», «Почему не иначе?». Они рассказывают о языке, о его жизни, о его тайнах и секретах, о приключениях слов и имен, ведь имена — тоже слова.

В той книжке, которую вы держите в руках, речь опять идет об именах — только не людей, а мест.

Каждый из вас понимает, что слово «Ленинград» означает «город Ленина»; хорошо известно, почему и когда великий город на Неве был назван этим гордым именем. Но стоит задуматься над названиями Вологда, Рим, Париж, Москва, и вы почувствуете: не так-то это просто. В самом деле — откуда взялось слово «Вологда», что оно значит? Поди докопайся.

Докапывается до этого увлекательная наука топонимика, содружество трех наук: языкознания, истории, географии. Книга Льва Успенского «Имя дома твоего» написана для того, чтобы ввести вас в преддверие этой прекрасной науки, дать вам понять, чем она привлекает и что надо делать, чтобы там, в будущем, если вас к этому потянет, стать знатоком учения о географических именах.

Хотите услышать про две скалы в Крыму? Одну зовут «Ай-ай, мама!», другую: «Не бойся, детка!». Вы прочтете о них в этой книге.

Хотите установить, сколько Новгородов на земном шаре, узнать, что имя «Охотское море» происходит вовсе не от слова «охота», а от совершенно другого слова, да к тому же еще не русского? Хотите выяснить, почему...

Впрочем, нет смысла предупреждать вас. Открывайте любую страницу, читайте, и вы, несомненно, вернетесь к началу книги и дойдете не отрываясь до конца. Мало есть в мире более интересных вопросов, чем вопросы, связанные с языком, словами, именами. Желаем вам интересного чтения. {4}

ПРИСКАЗКА НЕОБХОДИМА

О чем речь?

Сейчас пойдет разговор о топонимике. А что это такое? Топонимика, говорят лингвисты, — составная часть языкознания. Точнее — часть его части, учения об именах собственных, ономатологии.

Слова бывают разные. Есть среди них имена нарицательные — «ребенок» или «гора». Есть имена собственные — Петенька или Казбек. Это известно всем. Но кто точно знает, какая между ними разница?

«Разниц», то есть различий, много, но вот что особенно бросается в глаза. Если я сказал «ребенок» — всем понятно, про что я говорю. Это слово можно без труда перевести на другие языки: по-французски — «анфáн», по-немецки — «Кинд», по-турецки — «чоджýк», по-японски — «кодóмо»... Попробуйте перевести на какой-нибудь язык слово «Ниночка». Ничего не получится: Ниночка останется Ниночкой даже у папуасов. Перевести имя собственное нельзя.

Слово «гора» легко объяснить другими русскими словами: «огромный холм», «очень большая возвышенность», мало ли как? А вот имя любой горы — Килиманджаро или Эльбрус — вы так объяснить не сумеете. Эльбрус — это Эльбрус; слово ничего другого не значит. Это просто название единственной в мире горы. Вот этой. В чем тут дело?

Связывая с вещью какое-нибудь слово, люди относят его обычно не к одной такой вещи, а ко всем таким, как она. Они стараются передать в слове все, что у этих вещей одинаковое, общее. Птица — это {5} каждое пернатое и в то же время не рыба, не зверь, не насекомое. Птицы все чем-то похожи друг на друга; это-то их сходство и воплощено в имени нарицательном: «птица».

Но иногда бывает нужно из длинного ряда похожих предметов выделить единственный один, отметить не общее с другими, а как раз, что он все-таки сам по себе, особый. Тут мы оставляем слово (имя нарицательное) в стороне и пускаем в ход имя собственное. Все горы — горы, а Попокатепетль — особая гора, вот эта. Все мальчишки — мальчишки, а наш Васенька — особый, отдельный, единственный.

Заметьте: множественное число «мальчишки» — естественное выражение, «Все мальчишки — сорванцы!» А сказать: «Вовки — умные мальчики» — нелепо. Нет такого разряда ребят — Вовки. Каждый Вовка — сам по себе.

В классе любой парень — ученик. Крикните: «Эй, ученики, ко мне!» — с места сорвутся сразу двадцать человек, кроме разве девочек. А скажите: «Ну-ка, Клюев, подойди сюда!» — и из-за парты с недовольным видом поднимается одно-единственное существо. Разве только у вас учатся два брата или два однофамильца...

В первом случае вы произнесли имя нарицательное, во втором — собственное. Первое значит: «каждый, кто учится», второе только: «этот вот мальчик».

Это — слово-указка, слово без вещественного значения [2]1. Клюеву, и Вадику Клюеву, и даже Вадиму Клю-{6}еву может быть и пять и тридцать лет. Он может быть дошколенком и космонавтом. Может быть отличным парнем и — так, дрянцом. По имени собственному вы о нем ровно ничего не узнаете.

Это не единственное, но очень важное для нас отличие.

Только люди?

Нет, не только люди обладают собственными именами: я уже говорил и о горах. А вот вам прелюбопытный случай из истории собственных имен.

Морские ураганы всегда привлекали внимание людей. Они называли их — каждый на своем языке — разными нарицательными именами. Слово «ураган», например, относилось к каждому страшному шторму тропической Атлантики. Слово «тайфун» означало точно такую же чудовищную бурю, но на Тихом океане. Этого было достаточно: человек не умел еще ни бороться с такими бурями, ни предугадывать их появление... Один тайфун, два; три, пять ураганов... Все они одинаковы...

Но человечество стало другим. Тайфун только зарождается возле Филиппин, а радио уже предупреждает Японию и Курилы:

«Этот тайфун дойдет до вас утром 17-го числа! Берегитесь! А тот? А тот пройдет мимо...»

Люди познакомились с бурями, так сказать, в лицо, научились их различать и используют эти различия в своих интересах. У тайфунов и ураганов обнаружились личные, собственные особенности. Понадобилось создать для них и собственные, личные имена.

Ученые далеко не сухари. Они забавники! Не знаю, почему пришло это им в голову, но они стали давать страшным разрушителям, могучим титанам-ветрам нежные девичьи английские имена. Вы можете теперь то и дело прочесть в газетах: «Нэнси» погубила сто человек возле Киото в Японии». Или: {7}

«БЕТСИ» СВИРЕПСТВУЕТ

Радиостанции США информируют о продвижении урагана «Бетси». Вчера он обрушился с необычайной силой на побережье Флориды. Согласно данным бюро прогнозов сила ветра достигает 150 миль в час...

Это напечатано в газете «Известия» 9 сентября 1965 года.

Странно, конечно; на мой взгляд, таким ураганам больше бы подошли имена пиратов и страшных разбойников: «Боб-Киллер» опустошил Гаити... «Джек Скоундрелл» движется к Марианским островам; готовьтесь!» [3]1

Но факт остается фактом: ураганы носят имена девушек. Мне же важно, что «Тайфун» — это тихоокеанская буря. «Борá» — черноморская. А «Энн» или «Джейн» — ничего не определяют: они могут свирепствовать и там, и здесь, всюду.

Таким образом, имена собственные могут принадлежать и людям и вещам, предметам и явлениям природы. «Моська» и «Жучка», а рядом «Кракотоа» и «Судома»... «Ваня» и «Маша», а тут же «Сириус» или «Вега» — яркие звезды нашего неба. Конечно, ономатология должна изучать все виды таких имен. Но, пожалуй, разумнее поручить исследование каждого их раздела особым специалистам. Есть «антропонимы» [4]2 — имена людей и «топонимы» [5]3 — названия рек, озер, городов, сел, улиц, горных хребтов, вулканов. Те живут своей жизнью, управляются своими законами, эти — своими. Так пусть же первыми ведает ономастика вообще, а вторыми — топонимика, учение об именах географических. Ей-то и посвящена моя книга, которую вы сейчас раскрыли на первых ее страницах.

Книга книге — рознь

У топонимики много преданных друзей, и книг о ней написано невесть сколько. Но ведь книга книге — рознь. Не за всякую следует с размаху браться.

Есть в составе топонимической библиотеки толстые ученые труды, из которых можно узнать о ней многое, почти всё. Беда одна: их чтение требует основательной {8} подготовки. Надо отлично знать языкознание, быть хорошим историком, сведущим географом, чтобы разбираться в них.

Топонимика — наука сложная, а в то же время — сравнительно молодая; даже самые лучшие ее знатоки спорят еще между собой по многим вопросам, судят и рядят каждый по-своему и в пылу споров совсем не заботятся о том, чтобы быть понятными для всех. Понимали бы специалисты, вот что им нужно. А ведь мы с вами пока что далеко не специалисты. Мы только хотели бы хоть что-нибудь обо всем этом узнать...

Есть превосходные топонимические словари, причем разные. В одних содержатся просто списки всех географических названий какой-нибудь страны или области... Одни названия, больше ничего. Топонимисты с восторгом роются в них, но сомневаюсь, чтобы такое чтение показалось увлекательным и вам: «Луга, Мойка, Нева, Оредеж, Оять, Тосна...» А дальше — что?

Другие словари много интереснее: в них даны не только имена рек или городов, но и объяснение: откуда взялось такое имя, какой народ его придумал, осталось ли оно в первоначальном виде или изменилось за долгие века и что теперь значит.

Выясняются прелюбопытные вещи: вероятно, имя Невы придумано не русскими, а финнами и значило на их языке «болотная река». Разве не интересно?

Но несчастье в том, что и тут между учеными возникают распри. Одни теперь утверждают, что это именно так, а другие раньше считали: имя «Нева» изобретено шведами и первоначально означало не «болотная», а «новая река»...

Мы же с вами, слыша эти споры, не можем даже примерно судить, кто прав, кто ошибается: [6]4 нам неизвестно, {9} как именно и та и другая сторона могли прийти к своим точкам зрения, как решаются топонимические задачи. Значит, не со словарей надо начинать.

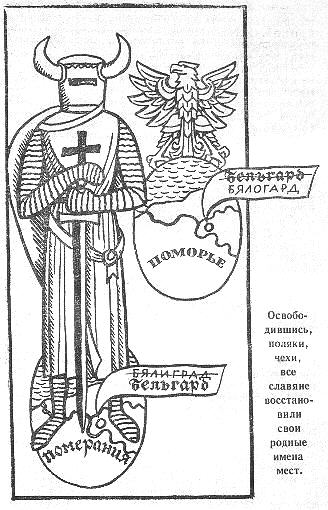

В специальных журналах — языковедческих, исторических, географических — постоянно появляются отличные статьи по топонимике. Они касаются не всех сразу, а чаще всего отдельных названий. Вот венгерский профессор предлагает свое объяснение русскому имени «Урал». Вот другой языковед из ГДР сообщает, что в Германии, в тех местах, где когда-то жили западные славяне, он в старых бумагах нашел деревню с именем «Москва» [7]1, это меняет многое в рассуждениях о названии нашей столицы: если так — оно дано реке и городу не финнами, как думали раньше, а русскими, во всяком случае — славянами.

Очень увлекательны предположения и споры, содержащиеся в этих статьях. Но ведь и они доступны только тем, кто уже знаком с азами нашей науки, кто имеет хотя бы самое общее представление о том — как именно, какими способами и приемами люди ищут и находят истину в топонимических вопросах. Да и о том, для чего ее нужно искать.

И впрямь, люди представления не имели, что может значить имя Нева, а теперь докопались до его смысла. Но что это изменило на свете? Кому важно — значит ли оно «новая» или «болотная» река: ведь мы все равно зовем и будем звать ее просто Невой, как звали наши деды и прадеды. Так стоит ли ломать над такими вопросами головы? Может быть, топонимика и вообще не серьезная наука, а просто забава для бездельников, вроде карточных пасьянсов или игры в бирюльки?

Понимая, что от таких вопросов не отмахнешься, я и решил написать мою книгу, тысячную или десятитысячную книгу об именах географических.

Про эту

книгу

Когда я приступил к работе — и в ее разгаре, и при самом окончании,— у меня не было в мыслях написать ученый труд, прочтя который от доски до доски, каждый мог бы стать топонимистом. Не задумывал я даже самого простенького начального учебничка топонимики: чтобы {10} пользоваться и таким учебником, читатель должен стать прежде неплохим языковедом, осведомленным историком, знающим археологом и этнографом — должен разбираться в целой грозди наук. А я прекрасно понимал, что у моего читателя — вот у вас! — таких разносторонних знаний нет и быть еще не может. Поэтому я мечтал о другом.

Знаете, как бывает? Нет у вас никакого особенного тяготения к астрономии: ну да, звезды; но что в них интересного? И вдруг на какой-нибудь прогулке, в туристском походе, теплой темной ночью оказывается рядом с ними не астроном, а просто влюбленный в эту науку. И под синим небом, кишащим звездами, как муравейник муравьями, у ночного милого костра, лежа на спине и глядя ввысь, он начнет рассказывать вам то, что сам знает о бесконечно огромном мире небесных тел, о том, как человек за тысячелетия сумел проникнуть в его бездну... О том, как Галилей впервые увидал у планеты Сатурн что-то вроде рожков на кардинальской шапке, а потом и его знаменитые кольца. О том, как Леверье, не выходя из кабинета, пером на бумаге открыл новую планету Нептун и как астрономы у своих телескопов нашли ее точно на том месте, которое для нее вычислил математик... О том, как раздвоилась и рассыпалась комета Биелы, как таинственной чечевицей сияет в тропиках над Землей зодиальный свет... И вы слушаете, удивляясь новому, и, вернувшись домой, уже не можете найти себе места, пока не возьмете в библиотеке книгу по астрономии — и вас не захватит все сильней и сильней эта прекрасная наука...

Проходят годы, и из вас вырастает астроном. А спросте у вас, почему вы стали им, кто заронил в вашу душу первое зерно интереса к науке о небе, вы, возможно, даже и не вспомните ни о той теплой ночи, ни о том костре на берегу тихой реки, ни о том рассказчике...

Так вот, мне завидна роль такого первого рассказчика, на немудрящую повесть которого любознательные ребята клюют, как рыбы на насадку. Мне хотелось бы оказаться им. Потому что в таких случаях основное не уйма познаний, которые можно вложить в книгу, не сухая точность фактов и строгость их {11} объяснения, а искренняя любовь к тому, о чем ты задумал рассказать.

Конечно, имена мест — не звезды небесные. Но бросьте взгляд на карту любой страны, даже любой области каждой страны — они кишат именами географическими так же, как ночное небо бесчисленными звездами. И нет ни одного из этих имен, за которыми не стояла бы известная (а еще чаще — неведомая до поры, до времени), простая, а сплошь и рядом сложная и загадочная, его история. История его возникновения, его долгой жизни среди других имен, его изменений, его рождения и гибели.

Изучение звезд дает нам возможность познать жизнь Вселенной; изучение географических имен позволяет глубоко проникнуть в жизнь и прошлое человечества. За ними следят топонимисты. Но, как и у всех ученых, у них не всегда «доходят руки» просто, самыми доступными словами рассказать незнающим о их собственной науке. Так почему бы мне, не топонимисту по профессии, а писателю, чуть ли не с детских лет завороженному тайнами географических имен, не попытаться сделать это за ученых?

Попытаюсь. А вы — уговор дороже денег! — приступая к чтению этой книги, твердо имейте в виду одно: она не научит вас топонимике, не сделает настоящим умелым исследователем имен мест. Но, я надеюсь, она заставит вас по-новому прислушиваться и приглядываться к ним.

Вы увидите на Петроградской стороне Ленинграда надпись: «Бармалéева улица», и вам непременно захочется дознаться: как же так?

Корней Иванович Чуковский сочинил своего «Бармалея» совсем недавно, можно сказать, в наши дни. Корней Иванович и родился-то в 1882 году! А Бармалеева улица существовала уже по крайней мере за полвека до его рождения. Кто же и за что же ее так назвал?

Или поедете вы на электричке из Ленинграда в Пушкин, и попадете на платформу «Шушáры» и вдруг вспомните крысу Шушáру из «Золотого ключика» Л. Н. Толстого [8]*, ту самую Шушару, с которой сражался смелый Буратино. И опять то же самое: Толстой придумал имя мерзкой крысе недавно, а место под Ленин-{12}градом называлось этим именем сотни лет назад. В чем дело, и как такое могло получиться? Топонимика, помоги нам! [9]1

Если такие мысли и желание узнать — как, возникнут у вас, я, в сторонке, буду с удовольствием потирать руки. Потому что такое стремление выяснить, «откуда оно»,— уже без пяти минут топонимика. Оно не позволит вам ограничиться моей небольшой книжкой. Оно поведет вас к высокомудрым статьям и к пухлым словарям географических названий. И — коготок увяз, {13} всей птичке пропасть! — научит вас, при их содействии, многому, очень многому. А может быть, оно приведет вас, в конце концов, то ли на филологический, то ли на исторический или географический факультет университета, сделает археологом, географом или историком... Как семь городов Греции спорили некогда за честь числиться родиной великого Гомера, так целый ряд наук претендует на право считать топонимику своим отделом, своей частью... На самом же деле, чтобы двигать ее вперед, надо пользоваться данными всех этих наук.

А может произойти и другое. Если вас заинтересует наука об именах мест, вполне возможно, что, еще будучи школьником или только поступив в ВУЗ, вам удастся принять прямое участие в практической работе топонимистов... Вы займетесь собиранием географических названий ваших родных мест — вашего сельсовета, если вы живете в деревне, вашего района или квартала, если вы родились горожанином. А возможно, это даст вам занятие летом, в той области, куда вы ездите на каникулы...

Если это произойдет благодаря моей книге (или если даже этого не произойдет, но просто горизонт ваш расширится, и вы узнаете, какая интересная, какая увлекательная, какая необыкновенно щедрая наука языкознание), с меня и этого будет довольно. Тогда — счастливого плавания и неоглядных просторов! Мое дело было отшвартовать вас от берега, дальше вас поведут более опытные лоцманá...

Впрочем, это ведь все только присказка, необходимая, но присказка.

Сказка начнется только со следующих страниц. {14}

ИТАК — ТОПОНИМИКА

«— Я охочусь чаще всего в лесу Шантп, — проговорил господин де Камбремер.

— Он оправдывает свое название? — спросил его Бришо.

— Я не улавливаю смысла вашего вопроса...

— Я хочу сказать: много ли там поет сорок?

— Вот видите, — сказал господин де Камбремер, — что значит поговорить с ученым! Я уже пятнадцать лет охочусь в лесу Шантп, и никогда не задумывался, что значит его имя...» [10]1

М. Пруст. «В поисках утраченного времени»

«— Что ж, пора в обратный путь! — воскликнул Пенкрофф.

— Одну минуту, друзья, — остановил всех инженер Смит. — Мне думается, что надо окрестить и весь остров и все мысы, отмели и речки, которые мы видим...»

Вы помните, откуда это? Конечно, из «Таинственного острова» Жюля Верна. Пятерых смельчаков пригнало ветром на воздушном шаре из Америки на бедный клочок земли, затерянный в Тихом океане. Рискуя жизнью, они пробились сквозь ярость прибоя и собрались все на {15} твердой земле. Еще неизвестно, остров под их ногами или материк...

На шестой день после высадки, чуть отдышавшись, они карабкаются по обрывам самой высокой в тех местах горы... Да, они на острове! Они обречены на долгое, может быть, вечное, заключение на нем. Впервые они видят его сверху. И вот старший и мудрейший из них, всезнайка Сайрес Смит, вносит такое странное, несвоевременное предложение: заняться «крестинами» острова и его частей... «Разве у нас нет более важных дел?» — наверное, послышался шум возражений?..

Ничуть не бывало.

«— Отлично,— сказал Гедеон Спилетт.— В будущем это сильно упростит нам дело, когда придется говорить о каком-нибудь месте на нашем острове.

— Правильно! — согласился простак Пенкрофф, — удобно, когда можешь указать, куда и откуда идешь. А названия — это проще простого: возьмем их из «Робинзона», которого мне читал Герберт. «Бухта Провидения», «Коса Кашалотов»...

— Нет, — перебил его Герберт. — Лучше назовем заливы и мысы нашими именами. Именем мистера Смита, мистера Спилетта, именем Наба...

— Моим именем? — сверкнув белозубой улыбкой, вскричал негр Наб.

— А по-моему, правильнее будет придумать названия, которые все время напоминали бы нам родину,— возразил Гедеон Спилетт.

— Согласен,— проговорил Смит.— С главными частями острова так и надо поступить; это будет вполне уместно. Большую бухту мы можем назвать «Бухтой Соединения». Ту, широкую,— бухтой Вашингтона. Гора, где мы находимся, пусть будет горою Франклина, а озеро перед нашими глазами — озером генерала Гранта [11]1. Пусть эти имена напоминают нам родину и тех, кто ее прославил. Что же до ручейков, малых мысов и затонов, то я предлагаю выбрать для них имена, кото-{16}рые говорили бы о их очертаниях, о каких-либо особенностях... Речки же, заводи и затончики, которые отсюда не видны, но на которые мы, конечно, наткнемся, как только начнем исследовать лесистые пространства, будут получать названия по мере того, как мы станем их обнаруживать...»

Предложения были приняты единогласно.

Да и как было их не принять? Великий французский фантаст мог выдумывать удивительные вещи, но за всяким его вымыслом всегда стояло отличное знание всего действительно происходящего в мире. Так и тут: развернув перед читателем несколько способов называть географические пункты, «местá», он на деле перечислил как раз те из них, какие человечество чаще всего применяло и применяет вот уже бесчисленное множество лет.

Человек склонен всему, что он ни увидит, обязательно дать название. Да без этого ему было бы очень трудно разобраться в хаосе окружающих его предметов и явлений. Поселите себя мысленно в городе, где ни одна улица никак не называется: как вы объяснили бы соседу, где вчера вам удалось купить футбольную камеру и куда ему надо за ней пойти? Легко ли было бы послать вашу сестричку за грибами, если бы рощи, перелески, речки и озера вокруг вашего колхоза внезапно «онемели», утратили свои имена?

Стоит нам столкнуться с новой вещью, мы немедленно называем ее. Люди с наслаждением дают имена чему и кому угодно — травам и деревьям, зверям и зверюшкам. Они всегда привязывают к ним имена нарицательные, слова. Они с особой радостью прикрепляют к ним и имена собственные, как только животное, птица или рыба чем-нибудь выделились из ряда себе подобных, ухитрились «завязать с человеком личную связь».

На плоту «Кон-Тики», в щели бальзовых бревен, наполненной соленой водой, поселился крошечный краб. Едва выяснилось, что он плывет вместе с людьми, они немедленно «окрестили» его ханнесом, то есть «Ванюшей».

Французская подводная экспедиция у Лунных островов близ Мадагаскара обнаружила под килем корабля приставшую к нему рыбу-прилипалу. Рыба привязалась к морякам, стала ручной. И тотчас же она сделалась для них «Катериной». {17}

«...Катерина была крупной рыбой, длиной чуть поменьше метра, с белыми полосками по бокам... Катерина, как всегда, получила свою порцию объедков...» [12]2

Все рыбы остались «рыбами просто», «рыбами вообще», а эта стала Катериной: в глазах людей она приобрела особое значение, оказалась им для чего-то нужной...

Удивительно ли, что у людей испокон веков появилась склонность называть особым собственным именем и каждое примечательное для них место, которое они обнаруживали возле себя,— любую излучину реки, расселину горы, каждый уступ холма, поляну в лесу, источник среди пустыни... Сегодня это просто поляны и родники, но ведь завтра они могут понадобиться...

Не диво поэтому, что и жители «Таинственного острова» так единодушно одобрили предложение Сайреса Смита: оно удовлетворило их естественному «стремлению называть».

Жюль Верн заставил их поразмыслить над тем — а как же, какими именами следует при этом пользоваться? Они перебрали несколько различных способов.

Пенкрофф предложил поступить просто: взять книжку и перенести оттуда на место уже кем-то придуманные имена. Это неинтересный способ, но, надо сказать, и он, к сожалению, применяется. На Украине, например, была до революции деревня, которая звалась Мыс Доброй Надежды: помещик, владелец этой деревни, явно взял для нее имя «из книжки»; так Пенкрофф предлагал один из мысов своего острова назвать мысом Кашалотов, хотя кашалотами там и не пахло. {18}

Герберт — ученый мальчик — выдвинул другое предложение: называть все именами тех людей, которые это «все» первыми увидят. Так тоже очень часто поступали и поступают путешественники и исследователи. Баффинова Земля на севере Америки названа в честь китобоя Баффина, открывшего ее. Остров Гранта в Тихом океане окрещен по имени капитана Гранта, его открывателя (это не жюльверновский, а другой, исторический, Грант). Штат Пенсильвания в Соединенных Штатах носит имя своего первого владельца, некоего Вильяма Пенна, английского колониста. Жюль Верн знал о таком обычае.

Еще иначе посоветовал поступать Гедеон Спилетт. Ему казалось уместным придавать географическим пунктам названия, которые напоминали бы переселенцам Родину. Сайрес Смит одобрил и уточнил эту мысль и сразу же приступил к делу. По его мнению, родину лучше всего напоминают имена ее великих людей. Он немедленно начал крестить мысы и заливы фамилиями тех американцев, которых уважали и почитали его товарищи и друзья — «северяне».

Он в этом случае поступил так, как в XIX веке постоянно поступали все белые люди, европейцы и американцы, проникая в новые страны. Посмотрите на карту мира: всюду на ней вы увидите имена и фамилии великих, знатных, чем-нибудь прославленных, а иногда и просто высокопоставленных людей из разных (но всегда — европейских или американских) стран. Вот шумит и плещет водопад в тропической Африке. Около него написано: «Водопад Виктории», а Викторией звали ничем особо не примечательную, кроме очень долгой жизни, английскую королеву. Водопад назвали, конечно, англичане.

Вот возле самой Антарктики виден крошечный пустынный островок: его имя — «остров императора Петра I» — показывает, что открыт и назван он был русской экспедицией. Целая огромная страна на юге Африки еще недавно звалась Родезией. Господин Сессиль Родс, ее «крестный отец», был просто очень богатым негодяем, завоевавшим эту несчастную страну и наложившим на нее ярмо страшного угнетения. Родс был англичанином, и имя этой стране дали, конечно, его соотечественники. Сайрес Смит и его доблестные сотоварищи были амери-{20}канцами; вот почему и на островке, лежащем за тысячи миль от Америки, появились и «бухта Вашингтона», и «гора Франклина», и «озеро Гранта» — американцев.

Человек опытный и многознающий, инженер Смит предвидел и другое. Он сразу же сказал, что такие пышные имена следует давать только самым заметным, самым значительным подробностям их маленькой страны: горам, озеру, бухтам, самому острову в целом (они назвали его, как вы помните, «островом Линкольна» [13]1). Всякую мелочь — ручейки, лужайки, пригорки, торчащие там и здесь утесы — тоже надо называть, но как? Их имена должны соответствовать их внешнему виду — иногда и форме, порою — цвету, может быть, каким-нибудь особым приметам, даже случаям и происшествиям, разыгравшимся около них.

И тут ни Смит, ни Жюль Верн не придумали ничего нового. Так бывало до них, так бывает сейчас, так будет наверняка и впредь.

Стоит выехать из города куда-нибудь в дачную местность или, тем более, в настоящую деревню, и мы наталкиваемся повсюду на имена этого рода. Я пишу сейчас эти строки в Комарове, под Ленинградом. Оно названо в честь знаменитого ботаника В. Комарова. В двух километрах от меня лежит озеро Щучье, названное так, конечно, потому, что в нем рыболовы, к своему удовольствию, ловят немало щук. Неподалеку от Щучьего есть озера Красавица и Долгое. Ну, имя первого — дело вкуса; но, конечно, тот, кто его давал, был, по-видимому, восхищен живописностью берегов. Что до Долгого озера, то оно и верно напоминает скорее извивающуюся в сосновых лесах реку; его длина — с десяток километров, ширина нигде не достигает и полукилометра; именно — долгое [14]1. {21}

Наверное, каждый ленинградец был хоть раз на Черной речке — их у нас множество. Воды этих речек обычно окрашены в темно-красноватый цвет торфом болот, из которых они вытекают. На берегу одной из них, к великому нашему горю, состоялась в 1837 году роковая дуэль Пушкина с Дантесом. Речка стала «Черной» еще в одном смысле, потому что 27 января 1837 года — черный день в истории нашей страны. Но о ее воде можно сказать все, что я сказал только что: она вытекает из торфяников и кажется почти черной там, где глубина достаточна.

Ну что же, точно так все происходит и в «Таинственном острове». Имя «Утиное болото» ничем не отличается от названия «Щучье озеро»; имя «Красный ручей» от «Черной речки». Тот лес, в котором от новых робинзонов удрала красивая птица жакамар, они окрестили «лесом Жакамара», а проток, образовавшийся там, где инженер Смит взорвал скалистый перешеек между озером Гранта и морем при помощи заряда нитроглицерина, получил имя «Глицеринового ручья».

«Ах, вот оно что! Это и есть топонимика? — можете спросить вы.— Тогда где же здесь тайны, где секреты? Все ясно, как кристалл! Куда проще понять, почему речку с быстро текущей водой назвали Быстрицей, чем почему маленький худосочный человечек носит имя Лев, или почему дали инженеру из жюльверновского романа фамилию Смит (по-английски — кузнец, коваль), если он был не кузнецом, а инженером?»

В той главе «Таинственного острова», из которой я выписал столько цитат, действительно говорится о топонимике, но только об одной ее части. Об одной, так сказать, стороне. Сообразите сами, где занимались называнием мест наши герои? На необитаемом острове. Они были первыми поселенцами на нем. До них никто никогда не видел ни его рек, ни его лесов, холмов и долин. Никто и никак не мог их до того назвать. Вот почему положение Смита и его друзей было очень простым. Перед ними была как бы пустая классная доска и им сказали: «Напишите на ней, что хотите». Нетрудно написать. {22}

А представьте себе, что вы вошли в класс, где до вас протекло уже пять или шесть уроков. Черная доска вся исписана и переписана множество раз. Что-то стерто начисто, что-то проступает сквозь писанные наверху строки, что-то видно ярко и четко. И вам говорят: «Нет, писать не надо! Вы прочтите, что тут было сегодня написано с утра и до большой переменки...»

Тут, пожалуй, вы зачешете у себя в затылке. А задача топонимиста куда чаще похожа на такое задание. Ему реже приходится ломать голову, как назвать что-нибудь, доныне не названное. Ему постоянно, ежедневно и ежечасно приходится разгадывать — почему когда-то и кем-то было дано такое-то имя? Кто его дал? Что он хотел этим сказать? Кем он был, крестный отец этой горы или того городишки, и что значит слово, которое он для их названий употребил?

Подумайте, и поймете: это несравненно сложнее.

В самом деле, где в мире в XX веке остались места, на которые «не ступала еще нога человека»? На Земле,— пожалуй, только в Антарктике, да, может быть, на отдельных клочках Крайнего Севера да еще в бассейне Амазонки...

Ну что ж, проникая на огромный, люто холодный, ледяно-мертвый континент, лежащий вокруг Южного полюса, современные люди имеют все основания называть там все, как им заблагорассудится: они там — первые называтели.

Антарктику открыли русские. Действуя точно бы по совету Сайреса Смита, они принесли туда имена своих, русских именитых людей и героев. Отсюда на старых картах мы видим имена царя Петра I, полководца Суворова, мореплавателя Беллинсгаузена (он-то и открыл новый материк). За русскими туда прибыли вездесущие англичане и как бы повесили повсюду свои, английские вывески: «Земля Королевы Мери», «Земля Виктории» и много других. Американские экспедиции завезли за Южный полярный круг фамилию своего летчика и исследователя адмирала Бёрда (слово «bird по-русски значит «птица»). Как герои Жюля Верна, они назвали один из тамошних островков в честь Вениамина Франклина.

Прибыли норвежцы, и появились их названия: «море Амундсена», «Земля Королевы Мод»... Некоторые {23} посетители новых мест повели себя совсем как Герберт из «Таинственного острова», если бы за ним не приглядывали Смит и Спилетт: они начали называть разные пункты на берегах суровой Антарктиды именами вовсе безвестных людей — своих спутников, друзей, даже каких-то милых им женщин и девушек. Вот, например, земля Эдит Рони, а кто была эта Эдит, поди дознайся. Вот гора Марии-Луизы Улмер, и убейте меня, если я могу без сложных справок сказать, чем прославилась эта дама. Словом, помните, как там: «Моим именем?» — вскричал негр Наб, сверкнув белозубой улыбкой...

Есть тут и другие, уже знакомого нам типа, имена. «Остров Уайт» (то есть «белый») во всем подобен любой «Черной» речке или «Черной» горе. «Бухта Тюленья» ничем не удивительней «Щучьего озера» или «Утиного болота». Построены эти имена точно по смитовскому правилу: «Они должны говорить об очертаниях места, о каких-либо его особенностях».1 Все тут в порядке, и особенных загадок (если не вспомнить Эдит Рони и Марию Улмер) нет.

Еще вольготнее чувствуют себя люди, вырываясь за пределы Земли, в космос. Вот, например, Луна. Довольно занятно, как люди вели себя, давая издали названия всему тому, что видно в телескопы на поверхности нашего спутника.

Прежде всего надо заметить, что до самых последних лет, до 7 октября 1957 года, они могли распоряжаться только на «лицевой», обращенной к Земле, стороне лунного шара: вторая, тыльная, была надежно спрятана от нас.

Во-вторых,— вот уж, казалось бы, где можно порезвиться! — обитателей на Луне мы встречаем только в фантастических романах, оспаривать наши названия некому. Называй — не хочу!

Особенно резвиться никто, однако, не стал. Прежде всего люди нарисовали себе лунную поверхность по образу и подобию земной. Темные пятна они сочли морями, и зовут их упорно морями доныне, хотя уже отлично известно, что никакой воды там нет, что это равнины, пустыни, что угодно, только не моря. Странные кольцеобразные возвышения были приняты за кратеры вулканов, хотя и сегодня сомнительно, кратеры ли это. А может быть, выбоины, образовавшиеся при ударах о лун-{24}ную поверхность огромных метеоритов. А имена всего этого? Они мало чем отличаются от жюльверновских. На Луну, за 300 000 километров, люди перебросили все свое, привычное, земное.

Как Гедеон Спилетт, они переселили туда «Аравию с Синайским полуостровом, остров Сицилию (и вулкан Этну в его центре), Альпы, Апеннины, Карпаты, Средиземное море, Мраморное, Черное и Каспийское моря...» (Так посмеивается над лунными «наименователями» тот же Жюль Верн в другом своем романе «Вокруг Луны».)

Правда, на свободе они наградили нашу спутницу также множеством вычурных, претенциозных имен: повстречайся мы с такими на Земле, мы бы невольно поморщились... Жюль Верн острит, будто астрономы разделили весь лунный диск на грубую мужскую и деликатную дамскую половины. На одной бушуют страсти и ужасы: «Океан Бурь», «Море Ливней», «Залив Зноя». На другой — тишина и благорастворение воздухов: «Море Ясности», «Море Вздохов», «Озеро Снов», «Море Спокойствия»...

Это — шутки романиста. Лунную поверхность окрещивали люди ученые, астрономы (мы-то ведь видим на ней только смутные пятна: кто — человека, несущего что-то на закорках, кто — рыбака, закинувшего удочку, кто еще что-нибудь невнятное). Поэтому основная часть лунных имен (опять-таки по правилу Сайреса Смита) дана ими в честь и память великих людей прошлых веков, прежде всего физиков, математиков, астрономов, затем философов и представителей литературы и искусства. Вот почему мы находим там имена Тихо де Браге, Коперника и Кеплера, Архимеда и Птолемея, а рядом с ними географа Меркатора или древнегреческого поэта Гесиода.

Есть на Луне такое место, где близко друг от друга поднялись в вековечном молчании могучие лунные «цирки» — чудовищно холодные ночью, жарко раскаленные лунным, бесконечно долгим днем. Их имена: Архимед, Автолик, Аристилл...

Кто такой Архимед, объяснять нечего, это знает каждый. Автолик — греческий астроном и математик, жил в IV веке до нашей эры. Ученый Аристилл родился на острове Самос, может быть, еще при жизни Автолика. {25} Теперь названные в их честь гигантские цирки стоят над лунными равнинами треугольником и всматриваются с недоумением в одну точку между ними. В ту, о которую ударилась несколько лет назад советская ракета, прославленный «лунник» и где лежит теперь вымпел, доставленный ею на Луну.

Неслыханные события развернулись в последнее время и для Луны, и для Земли. 7 октября 1957 года другая ракета, поднявшаяся с космодромов СССР, обогнула наш спутник, как когда-то в воображении романиста это сделали в пушечном ядре колумбиады Барбикен, Николь и Мишель Ардан — два американца и француз. Но даже фантазии Жюля Верна не хватило, чтобы описать, что видно на той стороне Луны: он уклонился от этого под разными предлогами.

Советский телеглаз всмотрелся в «лунный затылок» и передал изображение на Землю.

Выяснилось, что «та сторона» во всем подобна «этой»: такие же колоссальные равнины — «моря», такие же циркообразные круглые образования — горы. С того дня прошло 10 лет, но никто, кроме нас не увидел еще этих морей и этих гор. И ученые Союза были вполне вправе наречь им такие имена, какие были признаны нами достойными.

На той стороне Луны появилось «Море Москвы» с «Заливом Астронавтов», чтобы вечно напоминать о нашей стране, ее столице, ее героях. Там есть теперь цирк «Циолковский» (вряд ли существует имя, более достойное увековечения в космосе, чем это) и цирк «Ломоносов» — название, звучащее на равных правах с такими именами, как «Тихо Браге» или «Кеплер», видимой стороны ночного светила. Есть неподалеку от них еще один цирк. Русские назвали его {26} именем француза-физика Жолио-Кюри. Вот вам существенное отличие от того,

ВИДИМАЯ

СТОРОНА

Океан Бурь

Море Ливней

Море Вздохов

Тихо

Коперник

Автолик

Архимед

Птолемей

Меркатор

Море Познанное

ОБРАТНАЯ

СТОРОНА

Море Москвы

Залив

Астронавтов

Циолковский

Ломоносов

Жолио-Кюри

Давать имена лунным горам и морям — не простое дело.

{27}

что происходило некогда на «острове Линкольна»: там названия устанавливали очень хорошие люди, но американцы прежде всего; они думали об Америке, только об Америке и о ее героях. Мы — интернационалисты, и великий французский ученый, бывший великим гражданином своей страны, смелым борцом за всечеловеческий мир, умным и благородным сторонником коммунизма, для нас такой же «свой», как и лучшие сыны нашей Родины [15]1.

Но, если прислушаться к этим «новым» именам, они мало чем отличаются по своему характеру от тех, которые признали удобными и достойными для себя Смит, Спилетт, Герберт, простодушный Пенкрофф и немногословный Наб на вымышленном острове Линкольна столетие тому назад.

Все это просто и понятно. Вот только в современном мире на Земле осталось очень мало таких мест, где человек может поступать, как в Антарктике или на чуждых планетах. {28}

Континенты старой Земли, ее острова заселены людьми уже много тысячелетий. По крайней мере пять-шесть тысяч лет назад культура человека возросла настолько, что он уже научился «называть» каждый клочок окружающего его мира, каждый холм, каждую реку, каждый свой поселок тем или другим собственным именем. Я преуменьшаю сроки: случилось это, конечно, гораздо раньше; просто наше знание прошлых времен уже ничего не способно различить за пределами этих ближних тысячелетий.

А потом вся история человечества заполнилась неустанным передвижением племен и народов по лицу Земли. Почти нет на Земле таких мест, где мы можем поручиться, что народ, сегодня живущий там, жил там всегда и вечно; что, поселившись здесь века и века назад на пустом, необитаемом до того месте, он ни разу не уступал своей территории никаким пришельцам; что никогда в прошлом раз присвоенные им названия урочищ и поселений его страны не были заменены другими, что они остаются одними и теми же «ныне, и присно, и во веки веков»...

Вот я думаю сейчас: где такое было возможным? Даже в древнейшей стране мира — Китае — отдельные части его территории подвергались длительным нашествиям и передвижениям племен: маньчжуры и монголы повелевали китайцами и, конечно, приносили с собой на их земли свои совсем не китайских корней — названия. В свою очередь китайцы завоевывали земли соседей и меняли их топонимику. Причем меняли, как это всегда бывало в древности, не «организованно», не по какому-нибудь твердому правилу, а как придется, кое-что сохраняя из старых имен, кое-что заменяя новыми, кое-что только приспосабливая к своему произношению, к своему языку... Думается, даже в Китае можно найти в его топонимике заметные следы этих передвижений и перемещений.

Что же говорить о тех странах, на пространстве которых две, три, четыре тысячи лет все как в котле кипело, где творилась мировая история,— о странах Европы, Северной Африки, Передней Азии, Ближнего Востока?

Там, где сейчас живут французы, была некогда страна, населенная кельтским племенем галлов. Каждый {29} ручей, любой суходол и любой перекресток дорог носил галльское, кельтское имя.

Римляне Юлия Цезаря завоевали эту страну. Вместе со своими дорогами, со своими законами, со своими нравами они принесли туда и свои имена. Заливы и бухты, портовые города, источники минеральных вод, мосты и броды — все стало называться по-римски; но между этими новыми римскими названиями во множестве сохранились — переделанные или нетронутые — и старые галльские. Римлян, говоривших по латыни, на языке романского корня, сменили франки — германцы по языку и племени. И теперь можно найти во Франции такие районы, где река носит древнее гальское имя, старый брод на ней хранит в своем названии воспоминание о римских временах, а руины замка, возвышающиеся над ним, называются именем франкским, понять значение которого может только человек, знающий древнегерманские языки.

А к этому надо добавить, что на юго-западе Франции, у Пиренеев, рядом с галлами и среди галлов жили баски, народ еще не выясненного до конца происхождения и языка, жили иберы, по имени которых римляне звали Иберией Испанию. Тут, в Гаскони, по берегу Бискайского залива многие пункты носят имена догалльского происхождения. А Бретань, на западе страны, дольше других ее частей сохранила старый кельтский язык, общий с бриттами соседнего большого острова Британии (сравните эти имена: Британия и Бретань). А рядом лежащий небольшой полуостров Котантэн был много позднее захвачен северными германцами, скандинавами или норманнами (эта область и сегодня носит имя Нормандия); суровые викинги Норвегии и Швеции, огнем и мечом покоряя страну, насадили на ее землях свой, северогерманский язык и свои, северогерманские топонимы... [16]1 {30}

Эти народы, живя рядом, сопротивляясь и подчиняясь один другому, смешивались. Влияли и сливались друг с другом их языки. Менялись, приспосабливаясь, и названия мест: одни заменялись новыми, другие, скрещиваясь, образовали странные помеси, двуязычные гибриды; третьи получали новое звучание, сохраняя старый смысл; четвертые упрямо существовали в своем древнем виде, не подчиняясь никаким новым веяниям, и дожили, как окаменелости глухой и глубокой древности, до сих пор.

Вы представляете себе, какую пеструю смесь все это образовало за века и тысячелетия? Вам понятно теперь, что второй частью науки топонимики в каждой стране и является наука об изучении этих давно уже существующих на земле, проживших длинную и сложную историю географических имен. Их разгадывание. Их приурочение к тому или другому языку, к тому или иному народу.

«Понятно, — говорите вы, — какое это нелегкое дело». Я думаю, понятно, но не до конца. И, чтобы помочь вам в этом понимании, я начну сейчас с маленького рассказа о испытанном недавно мною самим затруднении.

Что значит — Артек?

Артек — всем известный, прославленный на весь мир пионерский лагерь. Он расположен в Крыму, возле курортного городка Гурзуф. Там встречаются каждый год ребята многих стран мира. Девочка из Перми или из Подмосковья может подружиться со своей смуглолицей ровесницей из кубинской Гаваны или из Гвинеи, лежащей на Атлантическом побережье Африки. Мальчуган-ленинградец — стать неразлучным со своим вьетнамским или чешским ровесником...

Значит, вы знаете, что такое Артек? Да, но вам неизвестно все же, что означает его имя. Артек? Как вам кажется, каково его значение? {31}

Года два назад я получил из журнала «Вокруг Света» очень вежливое письмо. Меня просили объяснить самим артековцам, откуда взялось, кем дано и что может означать название их любимого лагеря. Они пробовали выяснить это сами, не удалось. Запрашивали разные ученые учреждения, ответа не получили. Не могу ли я помочь им в этом?

Приятное и даже лестное поручение. Но известно: легче задать сто вопросов, чем правильно ответить на один.

Прежде чем рассуждать о значении любого имени, следует установить, какому языку оно принадлежит. По-русски «ма» значит «яма», углубление в почве, а по-японски «ма» — «гора». Если какое-нибудь место на Курильских островах или на Южном Сахалине называется «яма», трудно строить какие-нибудь умозаключения, пока не выяснено, кто его так назвал — мы или японцы? Значит, кто же мог быть автором имени «Артек»?

В Крыму, на протяжении его долгой истории, жил не один какой-нибудь народ. В самой глубокой древности его населяли дикие и свирепые тавры. Именно благодаря им и по милости хорошо знавших их греков мы до сих пор называем Крым Тавридой.

Прекрасны вы, брега Тавриды,

Когда вас видишь с корабля...

Это — Пушкин.

Кто знает, сколько крымских старинных имен могут оказаться так или иначе связанными с таврами, может быть, принадлежащими их языку?

С таврами в Крыму столкнулись древние греки. Они были отважными моряками и опытными колонизаторами. По словам {32} одного древнего ученого, они повсюду обосновы-

Десятки народов прошли через Крым. Кто из них дал имя Артеку?

вались по берегам морей, как лягушки по краям луж. На крымском побережье немало мест, сохранивших до нашего времени названия, данные им греками. Имя Ялта происходит от греческого «Ялитпа» и означало некогда, по-видимому, «приморская», «прибрежная». Название Симеиз значит «знак»; вероятно, греческие моряки считали путеводным знаком что-то на берегу этой бухты,— может быть, знаменитые колоссальные скалы «Диву» и «Монах», достоявшие тут до нашего времени [17]1. Не существующий сейчас город к востоку от Севастополя назывался Херсонес: слово это по-гречески значит «полуостров». У Керченского пролива процветало в древности множество греческих городов-колоний: Пантикапея, Порфмий, Мирмекий. Все это греческие слова: Мирмекий, например, означало по-гречески «Муравейник», «Муравьеград»... Может быть, и Артек такое же ископаемое греческое слово?..

В те самые времена, когда блистали и шумели на берегу греческие колонии, во внутренней части Крыма жили варвары — скифы. Скифы населяли тогда весь юг нынешней Украины, кочевали в бескрайных ее степях. Мы знаем, что многие великие реки южной Европы — Дон, Днепр, Днестр, Донец, Дунай — названы скифскими словами. В родственном скифскому осетинском языке слово «дон» и сейчас означает река: Ардон — она же Арредон — «бешеная река». То же самое слово, значащее «река», «вода», скрывается и в приведенных только что названиях наших больших рек. А если так, почему не допустить, что и некоторые из имен нашего Крыма — в том числе и Артек — могут быть скифского происхождения?

Утверждать этого нельзя, но и отрицать решительно — трудно.

В той же глубокой древности побывали в Крыму или приближались к его пределам многие другие народы; кроме звучных и непонятных имен — киммерийцы, савроматы (по-гречески — «ящероглазые») — от них ничего не сохранилось. Но ведь наверняка и они называли {34} как-то по-своему тамошние реки, долы, горы, поселения... Все, на что падал взор их «ящеричных» глаз.

Позднее в Крым прорвалось германское племя готов, точнее — остготов, готов восточных, потому что далеко отсюда, на Пиренейском полуострове, существовали другие, западные готы — вестготы.

Остготы основали даже в Крыму свое готское царство: автор «Слова о полку Игореве» с горечью повествует, как «готские красные девы, сидя на брезе синего моря» весело пели песни, бренча трофейным русским золотом, добытым от победивших Игоря-князя половцев...

Вслед за ними на побережьях крымского полуострова кое-где укрепились итальянцы — генуэзские купцы, свирепые колонизаторы. Мрачные башни их крепостей и в наши дни еще можно видеть в Балаклаве, в Судаке (тогда он носил имя Судгея), в том самом Гурзуфе, рядом с которым расположен Артек. Может быть, это от них пошло милое пионерским сердцам имя?

Лет за пятьсот до наших дней Крымом надолго овладели тюрки — крымские татары, вскоре попавшие в вассальную зависимость к турецкому султану. Они обосновались там напрочно: взяв в руки старый путеводитель по Крыму, вы встретите в нем тысячи и тысячи названий тюркского корня, то татарских, то турецких, потому что язык крымских татар, живших на южном берегу полуострова, вскоре стал очень близким к турецкому языку самой Турции.

Прославленная живописная гора у самого Гурзуфа, бок о бок с Артеком, напоминающая лежащего и пьющего морскую воду добродушного медведя, именуется Аю-Даг, «Медведь-гора» по-турецки. Высоко над хребтом Крымских гор поднимается Чатыр-Даг, и это опять тюркское имя. Оно значит Шатер-гора. Почти рядом с знаменитым Чатыр-Дагом есть другая гора. По-турецки она называется Демерджи — Кузнец-гора, но у нее есть и греческое название Фума — Дымящая...

Я не стал бы уж говорить вам, чтобы не сбивать вас с панталыку, что уже в глубокой древности в Крыму бывали и русские поселения. Город Керчь (греческая Пантикапея) входил когда-то в русское Тмутараканское княжество и назывался Корчев (это, может {35} быть, тоже значило что-то вроде Кузнецово). Я не коснулся этого подробно потому, что окончательно власть России в Крыму утвердилась лишь в XVIII веке, и с этого времени на таврские, скифские, древнегреческие, генуэзские, готские, киммерийские — какие угодно — названия стал налегать самый молодой и самый, казалось бы, легкий для разгадывания, слой: имена русские, новые, только что, почти что на нашей памяти данные...

Легкий для разгадывания? Как бы не так!

Вот вам два крымских имени, расположенных на карте неподалеку друг от друга: Херсонéс и Севастóполь. Любой языковед скажет вам, что оба они — греческого происхождения. Вероятно, и созданы они были древними греками примерно в одно время?

Вообразите, ничего подобного. Глубокой древностью веет от имени Херсонес: когда Владимир Киевский во дни наших былинных богатырей взял этот город осадным сидением, он был уже стар, имел незапамятно древнюю историю.

Имя Херсонес, то есть «полуостров», дано этому пункту греками в глубокой древности. А вот про лежащий рядом Севастополь этого никак не скажешь. Тут нас подстерегают неожиданности.

Да, бесспорно, сложное имя Севасто-поль распадается на два несомненно греческих слова. Сэбáстос значило у греков «достойный поклонения, почестей»; «пóлис» означало «город».

Но древние греки никогда не основывали тут поселения с таким гордым именем. Имя это создано не в четырехсотых годах до нашей эры, как имена других греческих колоний на нашем Юге, а в конце восемнадцатого века, считая с ее начала. Создано притом не древними греками, а современными русскими, хотя и на греческий лад.

Императрица Екатерина II вела сложную и рискованную политику. Воюя на севере со Швецией, на юге своих владений она имела в виду вытеснить Турцию из Европы, захватить ее столицу на Босфоре, нынешний Стамбул, древний Константинополь, и основать на Балканах новогреческое государство, послушное единоверной ему России. Править там должен был царь, происходящий из русского императорского дома. {36}

Планы эти разрабатывались очень тонко и дальновидно. Даже двоих внуков своих Екатерина приказала назвать с политическим расчетом: старшего — Александром, во имя Александра Невского, победителя шведов, второго — Константином: ему предназначалась слава и честь стать греческим баслевсом — царем в великом Цареграде — Константинополе.

Этим планам не суждено было воплотиться в жизнь. Но внутри самóй России, особенно на освобожденных от турок южных землях, возникла мода давать новым поселениям греческие имена. Следуя этому приятному императрице обыкновению, так именно были названы и Симферополь (в переводе — «Пользоград») и Мелитополь (Пчелиный город), и Ставрополь (Крестовый город), и многие другие города (Херсон — Херсонес; Одесса — по имени древнего поселения, стоявшего где-то неподалеку от нее, Никополь — «Город победы» и пр.).

Чему это учит нас? Да тому, что если бы даже мы с вами сейчас точно выяснили: «Артек — слово греческое», пришедшее из греческого языка, и значит то-то, мы бы, может быть, и утешили любознательных артековцев, но сделали бы еще очень мало как топонимисты. А кто его так назвал?

Выходит, что для решения топонимических вопросов мало хорошо знать язык. Надо ничуть не хуже знать историю; без ее помощи чистое языковедение может, чего доброго, завести в тупик.

Так или иначе, в Крыму появился ряд искусственных, «под Грецию», названий мест. Мода эта, начавшись в XVIII столетии, держалась очень долго.

До последнего времени там существовали (возможно, есть они и сейчас) отличные винодельческие совхозы со странными именами — по буквам греческой азбуки: Альфа, Дельта... До Омеги, последней буквы, включительно.

Казалось бы, вот уж настоящая глубокая греческая древность! А на деле — ничуть! Просто в конце прошлого и в начале этого века в Крыму жил очень богатый помещик, владелец множества небольших участков земли. Он приобретал их все больше и больше, заводил всюду виноградники, и ему надоело выдумывать для каждого из них оригинальные имена. И, чтобы избавиться от лиш-{37}них хлопот, господин Максимович повелел именовать их по греческому алфавиту, начиная с альфы и, так сказать, «гоня» дальше, до омеги.

Почему по алфавиту? Для быстроты, простоты и порядка. Почему по греческому? По русской азбуке: «имение А», «имение Бэ», «имение Вэ» — было бы нелепо. По старославянской — «Аз», «Буки», «Веди», «Ижица» — тоже нехорошо. Греческий алфавит его вполне устроил...

Не кажется ли вам эта история еще одним серьезным напоминанием: «Будь осторожен, как только дело коснулось топонимики»?..

Ну, так как же

с Артеком?

С Артеком — плохо: в топонимическом, конечно, отношении. По ряду признаков и оснований можно, конечно, было сразу же исключить из спора немало языков. Почти нет шансов искать в этом имени скифские или киммерийские корни. Трудно сомневаться в том, что и русский язык тут ни при чем. Больше всего оснований производить розыски все-таки в греческом и в тюркских языках.

Грецисты, специалисты по греческому, к которым я обратился, не обрадовали меня: «Вряд ли это греческое имя». Туркологи тоже не предлагали никаких более или менее подходящих гипотез. И вдруг — вы вообразите мою радость! — мне сообщают: «В романе писателя Новикова «Пушкин на юге» сказано точно: «Артек — татарское слово, означающее какую-то птицу».

Хватаю с полки этот роман. Ура! Вот небольшая сцена: Пушкин, разъезжая верхом в окрестностях Гурзуфа (а он в Гурзуфе жил несколько дней), попал в незнакомое место и спросил у встречного татарина, как оно называется на их языке? Ответ был: «Артек». Пушкин поинтересовался, что значит это слово? Татарин охотно объяснил: «Артéк по-вашему значит «перепелка».

Я готов был уже написать благодарственное письмо автору романа, но прежде потянулся для проверки за турецко-русским и русско-турецким словарями: а как это слово пишется (язык крымских татар почти не отличается от турецкого)? Увы! В турецком и крымско-татарском языке «перепел» зовется ничуть не похоже на Артек: имя ему «былдырчын». Так же именуют его {38} и многие другие тюркские народы [18]1. А как досадно: через побережье Крыма и Кавказа русские перепела, все лето кричавшие в наших хлебных полях свое «спать пора» или «пить подай», улетают осенью на юг, в Турцию и дальше. Тут перед полетом над морем они отдыхают и кормятся. Здесь их ждет беда: на них охотятся, их избивают тысячами. Как было бы естественно, чтобы какое-нибудь любимое место сборов и «жировки» перепелок получило бы по-татарски название «перепел».

***

Не показывает ли эта история еще раз очень ясно, как осложняется наука о географических именах, как только от вопроса о том, какими именами мы теперь обычно называем разные части окружающего нас земного пейзажа, мы переходим к следующему: что значат и откуда появились ранее прикрепленные к ним, до нас данные названия-топонимы?

Тут что ни имя, то новый и своеобразный вопрос. Тут почти никогда не удается две загадки решить одним способом, по одному правилу. Тут приходится сталкиваться и с общими историческими причинами, и с людским произволом, потому что хотя каждое имя было {39} дано в своей стране, в свою эпоху, в определенных географических и культурных условиях, но ведь прежде, чем стать общепринятым, оно появилось обязательно в чьей-то одной голове, стало известным сначала небольшой группке хорошо знакомых друг с другом лиц. А если это так — то рядом с большими, важными законами, которые привели к его образованию, всегда могли сработать и личные или семейные причуды маленькой группы людей, может быть, даже одного человека. Помещик Максимович сам, ни с кем не советуясь, решил назвать свои виноградные плантации по буквам греческой азбуки, и не знай я случайно, как это было, никогда не добраться бы мне до решения загадки, откуда взялись в Крыму эти «Альфы» и «Омеги»?

Как видите, решать топонимические задачи очень нелегко, если нет для того достаточных данных — и во внешнем мире, и в голове у исследователя.

Но нередко даже опытные мастера своего дела разумно остерегаются высказывать точное утверждение до тщательной, доскональной проверки всех хорошо известных фактов наново.

И так

и этак...

Название Лодейное Поле знакомо всем очень давно: так именуется небольшой городок на Свири — реке, соединяющей Онежское озеро с Ладожским. Знал я и ходячее объяснение этого имени. Петр Первый, намереваясь дать бой на Балтике шведскому флоту, задумал противопоставить его мощным линейным кораблям многочисленную армаду русских легких суденышек — галер. Для их строительства он избрал место, где оно могло производиться без помех, и в то же время соединенное с морем удобной водной дорогой — эту самую Свирь.

Галеры были в нужные сроки сооружены, вышли на морской простор, приняли участие в победоносных боях, а вокруг новой верфи начал нарастать город. Галера — большая лодка, по-старорусски — ладья или «лодия». Город получил название Лодейное Поле, «место строительства галер». Ясно?

Все выглядело очень стройно; никакие сомнения не приходили в мою голову, до самой советско-финской кампании 1939—1940 годов.

Когда началась эта короткая, но жестокая война, все советские люди стали тактиками и стратегами: читали {40} по сто раз в день сводки, отмечали на картах передвижения фронтов.

Мне посчастливилось добыть в магазине отличную карту советско-финской границы и прилегающих районов, с двумя огромными озерами, с перешейком между ними и тысячами интереснейших подробностей. Все свободное время я просиживал над ней.

Разглядывать любую карту — дело необыкновенно увлекательное: находишь не только то, что искал, но и множество сведений, которые тебе и в голову не приходили.

Разумеется, я увидел на моей карте город Лодейное Поле; в этом не было ровно ничего неожиданного: вот он лежит на реке, чуть восточнее синего пятна Ладоги... Тут ему и надлежало лежать.

Но затем внезапно, как раз на противоположной оконечности великого озера, в его северо-западном углу, возле Сортавалы-Сердоболя — я заметил другой населенный пункт. Он был расположен на тогдашней финской территории у самого озерного берега, возле одного из тамошних извилистых фьордов и, естественно, имел финское имя. Оно звучало так: Лáхден-Пóхья; по-фински это может обозначать что-то вроде «дно залива», «конец бухты»: вспомните название финского города Лáхти (залив) или нашего пригородного поселка Лáхта под Ленинградом, в начале Карельского перешейка, на берегу Финского залива.

Название поразило меня странным звуковым сходством:

Лáхден-Пóхья

Лодéйно-Пóле...

Два имени эти напоминали друг друга не в меньшей мере, чем, скажем, Сортавала и Сердоболь или Стокгольм и Стекольна. А ведь нам известно, что в этих двух случаях перед нами просто переделка одним языком имени, принадлежащего другому языку, соседнему...

Мне пришла в голову несмелая мысль: а так ли все просто в объяснении имени Свирского городка, как мне (да и другим) казалось доныне? Если русские, овладев на Ладоге в старину городом, носящим название Сортавáла, сумели перелицевать его на свой лад, {41} приспособив к своей речи и его звучание и смысл и превратив его в Сердобóль (сердце и боль) [19]1, то не могло ли и тут, на старой Карельской земле, произойти что-либо похожего?

А что, если, придя в глубокой древности (не при Петре, намного раньше) на Свирь, они наткнулись на ее берегу на место, носившее название Лáхден-Пóхья, «Конец залива». Оно показалось им странным и непонятным, но как это бывает часто, они не стали заменять его своим, а (это тоже случается сплошь и рядом!) лишь слегка изменили его звуки, подогнав к своим, русским словам. Из Лáхден-Пóхья могло получиться Лодéйное Пóле...

В следующий миг я пожал плечами: а зачем, собственно, такие сложности, если есть исторически правдоподобное, соответствующее фактам, языковедчески простое, со всех сторон удобное старое объяснение?

Так-то оно так, но...

Чем больше я размышлял, тем больше в этом старом толковании открывалось, на мой взгляд, подозрительных пунктов.

Во-первых, если допустить, что автором имени Лодейное Поле был Петр, кажется несколько неожиданным, что он назвал корабельную верфь до такой степени по-русски, даже на древнерусский лад. {42} Петр, создавая новые города и поселки, любил окрещивать их «на немецкий манер», голландскими, английскими, только не русскими именами. Свою новую столицу он назвал не Петровском, а Санкт-Питер-Бургом. Крепость, защищающую ее с моря, не Венцеградом, а Крон-Слотом, Коронным Замком. Ведь даже потешную крепостцу своих отроческих лет и ту он повелел именовать Прешпургом. Он называл лодки ботами, командиров — шкиперами. С чего бы вдруг на сей раз ему вздумалось галеры именовать ладьями, а верфь — полем? Очень не похоже на него!

Этого мало. Лодка на русском языке XVIII века звалась «ладья»; «лодьей» ее могли звать только жители тех частей России, которые «окают», говорят на «о». Но ведь Петр не был ни олончанином, ни ярославцем, ни нижегородцем. Москвич, он никогда не «окал», и уж если бы дал верфи такое имя, то стал бы писать его Ладейным, а не Лодейным Полем. А вот местные жители в межозерном пространстве могут «окать»; если имя это было старым онежско-ладожским именем, оно могло произноситься именно так: «Ло...»

Теперь — «поле»... Если обратиться к старым источникам, к словарям древнерусской речи, мы увидим, что слово «поле» в старину имело немало разных значений. Могло оно значить — плоская часть шляпы (и мы говорим «поля»); могло иметь тот же смысл, что и сейчас: «безлесное пространство, занятое нивами или пастбищем». Наши предки именовали «полем» бескрайную степь, тянувшуюся к югу от исконных русских земель: «Дикое Поле». «Полем» называлось в разные времена то «место, занятое войсками», «лагерь», то «судебный поединок и площадка, на которой он происходит», то «охота со сворой собак»: «отъезжее поле». Но сколько я ни искал, мне не попалось такого второго случая, в котором слово «поле» означало бы «верфь», «место строительства судов» или что-нибудь хоть немного на то похожее. Слово «поле» входит во многие «топонимы» в нашей стране: «Марсово поле» — в Ленинграде, «Девичье поле», «Воронцово поле» — в Москве, «Гуляй-поле» — на Украине, но никогда оно при этом не получает значения «строительная площадка». Нет таких названий, как «Тýрусное поле», «Тележное поле», «Избянóе поле»... Могло {43} ли в одном единственном случае возникнуть имя с таким своеобразным и исключительным значением?

Да и с другой стороны: у нас немало мест, где на берегах рек в том же начале XVIII века (или в конце XVII) тот же Петр I строил корабли. Такое происходило на Дону и его притоках. А ведь не осталось там никаких «Корабельных полей»... Почему?

Так рассуждал я тогда, в конце 1939 года, и полагал, что единственным объяснением могло быть вот что: Петр в спешке, не долго раздумывая, принял старое название понадобившегося ему места, которое ему подсказали местные крестьяне, рыбаки, лесорубы... Я не заглянул тогда в историю города Лодейное Поле; я не знал, что Петр Первый, видимо, даже ни разу не назвал его этим именем. При нем новая верфь, заложенная в 1702 году в семи верстах от древнего Пиркинского погоста, была известна просто под именем Олонецкой верфи. Только 83 года спустя, в 1785 году, выросший вокруг нее поселок был возведен в разряд городов. Только теперь он получил и свой герб, изображающий корабль в полной оснастке, и свое имя, дошедшее до нас: Лодейное Поле.

Это решает вопрос о времени, когда оно появилось. Но это не позволяет ответить на вопрос, откуда оно было взято? И все сомнения остаются в полной силе.

В 1939 году я не занимался вопросами топонимики вплотную: просто этот особый случай заинтересовал меня. Мне, вероятно, нужно было бы начать с консультаций у лингвистов-русистов; получилось, однако, так, что мне пришлось обратиться в первую голову к крупному финноведу (правда, он был в то же время и большим специалистом по славянским языкам), профессору Дмитрию Владимировичу Бубриху.

Я пришел к Бубриху не с пустыми руками; я принес с собой ту самую фронтовую пограничную карту. Два имени были подчеркнуты на ней: Лодейное Поле и — через озеро — Лáхден-Пóхья.

Начал я осторожно: что думает профессор о происхождении имени Лодейное Поле?

Профессор слегка удивился:

— Так ведь этимология тут общепринятая, голубчик! — сказал он.— Ладья и поле... Там же петровская верфь была... {44}

Тут я пошел с моей козырной географической карты. Я расстелил ее по столу и карандашом коснулся обоих названий: мол, смотрите сами...

— Гм... Довольно любопытно! — подумав, пробормотал профессор. — Я, знаете, как-то никогда не связывал эти имена... Гм!.. Гм!.. Оба — из двух элементов... Звучание... довольно близкое. Любопытно, весьма занимательно...

— Значит, связь возможна? — обрадовался я, и Д. В. Бубрих замахал на меня руками в ужасе:

— Что вы, что вы, голубчик! Я ничего подобного не сказал. Это следует взять на заметку, подумать. Надо тщательно проверить еще раз русскую этимологию (да, да! Пожалуй, кое в чем можно усомниться!). Надо досконально изучить, возможно ли по звуковым законам превращение финского «лáхден» в наше «ладéйн», их «пóхья» в наше «пóле»... Поверхностное сходство тут ничего не может доказать, не правда ли? Да, в смысловом отношении как будто можно допустить такой переход, но...

«По молодости лет» я был несколько разочарован такой нерешительностью большого ученого. Делать больше ничего не оставалось, я встал, свернул карту... Но вдруг, когда профессор уже протянул мне руку для прощания, новая мысль мелькнула у меня в голове. Не ученая мысль, любительская...

— Простите, Дмитрий Владимирович, еще вопрос... Странная идея... Ну, а если русские не переделывали финское Лахден-Похья в свое Лодейное Поле... Не могло ли быть, что это финны, захватив в древности на западном берегу Ладоги русский поселок Лодейное Поле (мог же там быть такой?), переработали его, непонятное им, имя в свое Лахден-Похья... То есть как раз наоборот...

Профессор Бубрих от неожиданности даже развел руками. По-моему, у него мелькнуло на миг подозрение: не задумал ли я подшутить над ним? Потом он вдруг рассмеялся:

— А что, дорогой мой? — воскликнул он, уже не без удовольствия.— А что? А почему бы и нет? Во всяком случае — такое допущение ничем не хуже первого... Но, само собой, и тут ничего решительного сразу сказать нельзя. Опять-таки — проверить, все тщательно прове-{45}рить! Надо пристально приглядеться: много ли подобных топонимов в Финляндии? Где они попадаются? Если возле наших границ — это одно. Где-нибудь на берегу Ботнического залива — это совершенно иной коленкор... Русским-то духом там небось никогда и не пахло, а?..

Засим необходимо проконсультироваться у фонетистов: возможна ли, по их представлениям, этакая метаморфоза?.. А чего же вы от меня хотели, коллега? Тяп-ляп — и гипотеза? Нет-с, это не получится. Да, если угодно, соглашаюсь: и то не исключено, и это в какой-то мере допустимо. Ничего не попишешь: топонимика! Но!..

Что я могу добавить к этому «от себя»? Очень простую мораль: в топонимике нет места тому, что обычно расценивается как «очевидность».

Даже если два имени звучат почти совпадая, топонимист поостережется утверждать, что их происхождение одинаково. Скорее — наоборот: слишком точное сходство насторожит его, заставит призадуматься...

Все отлично знают, что в Африке есть река Конго. Мало кому известно, что есть вторая река Конго — в Магаданской области, на нашем Дальнем Востоке. Что это — одно и то же имя, возникшее из одного корня?

Да само собой — нет. У африканских народов вообще нет самостоятельного слова «Конго»; они не употребляют его в качестве речного имени. Это сочетание звуков входит в разные слова, типа «ки-конго», «ба-конго», означающие страну, народ этой страны и т. п. Ливингстон не достаточно хорошо владел местными языками; он принял часть слова за целое слово и прикрепил вымышленное им имя Конго к реке, которую ее прибрежные жители из племени баконго звали Заир. Слово «заир» у них значило «вода», «река»...

А другое Конго, магаданское? А его имя раскрывают как якутское слово, со значением «спокойная»... Вот и гадай тут по звуковому сходству!

Одна река Дон течет в наших степях, вторая — на острове Великобритания. Довольно рискованно утверждать, что оба названия родственны друг другу (некоторые ученые все же идут на такой риск). Один город Брест, прославленный своей героической обороной, стоит у нас, на Западном Буге, другой — на край-{46}нем западе Франции. И снова — между этими двумя, совершенно тождественными по звукам именами нет ровно ничего общего. Это случайная игра созвучия.

Это одна сторона дела. Другая же сводится к тому, что осторожность и неторопливость в выводах — лучшая добродетель топонимиста. Вот уж где поистине: «поспешишь, людей насмешишь»...

Можно указать и на третью сторону. В топонимике редкость, чтобы изучение какого-либо, не совсем уж рядового и обычного, не совершенно ясного имени дало на сто процентов бесспорные результаты. Слишком многими причинами объясняется появление каждого из них, слишком быстро исчезают с течением времени то те, то другие обстоятельства, заставившие человека выбрать месту такое-то имя...

Сплошь и рядом даже самые крупные специалисты высказывают то или иное, казалось бы, со всех сторон подкрепленное доказательствами предположение... Но проходит время, иногда даже небольшое, и от этих доказательств новые работы не оставляют камня на камне; или дополняют их вновь открытыми сведениями, а они уж заставляют пересмотреть то, что казалось несомненным.

Поэтому, читая и эту книгу, да и другие, несравненно более строгие и глубокие топонимические труды, нельзя пока что требовать от них математической точности и бесспорности. Нельзя сердиться, если окажется, что один ученый толкует слово «Москва», как связанное с восточно-финским «моска-ава», «медведица», другой утверждает, что оно когда-то в зырянском языке произошло от словосочетания «моск-ва», означающего «коровья вода», а третий связывает его со словом «москатель» — всякие товары вроде красок, олифы и т. п. Вернее всего, что все эти гипотезы неправильны (последняя — уж вовсе бесспорно!), но вины ученых в этом нет: они ищут истину, а к истине ведут обычно не асфальтированные шоссе, а запутанные тропинки, прямо идти по которым трудно.

Почему? Да хотя бы потому, что в науке о географических именах то, что мы изучаем — сами эти имена, — обычно оказываются куда долговечнее, чем причины и условия, их породившие. {47}

Интеграл

в тайге

Знаете вы, что значит слово «интеграл»? Это — очень сложный термин высшей математики. Даже примерное значение его не так-то просто растолковать, не вдаваясь в бездны премудрости: интегралы изучают на вторых курсах технических вузов [20]1.

Так как же вы тогда объясните, каким образом в Сибири, в глухой Тазовской тайге, далеко от железных дорог и городов, появилось селение, носящее имя: Изба Интеграла?

Разыщите где-нибудь хороший большой атлас нашей страны. Найдите карту Западной Сибири. Здесь, среди необозримых лесов, на берегу реки Таз, чуть посеверней места, где в нее впадает речка с таким поэтичным, таким грустным именем Печалька [21]2, вы увидите надпись: Изба Интеграла.

Крайне странное сочетание слов; все равно что «логарифмическая соха» или «атомный овин»! Да и как оно могло попасть именно сюда, за сотни километров от ближайших культурных центров, с их институтами и университетами?

Было время, когда я, шутки ради, предложил группе молодых студентов-филологов ответить на эти вопросы, дать объяснение имени...

Догадки были неожиданными, споры — шумными. Большинству казалось, что слово забрело сюда с какой-нибудь инженерской экспедицией, зазимовавшей в тайге; она вела в заваленной снегом избе вычислительные работы, требовавшие применения интегрального исчисления. Какой-то важный интеграл был, наконец, «взят»; в память этого события и родилось имя...

Впрочем, нашелся один недоверчивый скептик. Ему такая разгадка казалась что-то уж слишком надуманной, претенциозной. «Дело было проще,— утверждал он.— Может быть, экспедиция, когда-нибудь в XIX веке, и зимовала тут. От скуки, засыпаемые пургой, ее члены не вычисляли, а дулись в карты, играли в винт (была такая чиновничья игра). Уезжая, начальник так и назвал надоевшее место: «В винт играл». А потом землемеры-то-{48}пографы, не зная этого, переделали простое имя, и нанесли на карты пышное «Интеграл»...

А на самом деле каково происхождение этого курьеза?

Карта перед вами? Вглядитесь внимательно в реку Таз. В разных местах по ее течению вы увидите много кружков, при которых имеются состоящие из двух слов названия. Первое слово очень часто — «изба», второе — чья-нибудь фамилия: «Изба Андреева» недалеко от «Избы Интеграла», «Изба Мамеева» много севернее, в нижнем течении большой этой реки. Случается, вместо слова «изба» стоит другое: «фактория». Это в таежных просторах давно, еще до революции, устраивали свои склады и опорные пункты то честные труженики — охотники за пушным зверем, а чаще — мелкие и крупные хищники, русские купцы, задешево скупавшие пушнину у остяков-зверобоев, втридорога продававшие им всякие необходимые товары... [22]1

«Изба Мамеева», «Фактория Артюхина» и вдруг: «Фактория Интеграла»... Опять этот «Интеграл»? Так, может быть, это тоже фамилия? Был же до Октября в Москве купец Мерилиз? Жила в Ленинграде семья, носившая фамилию Интролигатин... Почему бы не быть и ловкому дельцу Интегралу?

Не буду вас мучить дальше и открою секрет. В старых, двадцатых годов, справочниках вы могли бы вычитать: существовала в начале революции в Сибири мощная, богатая кооперативная организация. Основной задачей ее было вытеснить из тайги всевозможных Колупаевых и Разуваевых, свирепых эксплуататоров таежного населения. Для этого ей приходилось там, в тайге, не только продавать разные нужные людям товары, как делают все кооперативы, но и покупать у них добытые в лесной глуши драгоценные звериные шкурки. А кооперация, которая и продает, и скупает товары у своих членов, носит у ученых-экономистов название «интегральной».

Сибирский кооператив 20-х годов работал под фирмой «Интеграл» — и сейчас сибиряки знают и помнят {49} это название. Он основывал на Тазу и «избы» и «фактории»; «Изба Интеграла» получила свое имя так же естественно, как, может быть, задолго до того ее ближайшая соседка «Изба Андреева».

Видите? «Тайна» раскрылась очень легко и просто, но добраться до нее удалось лишь потому, что загадочное имя возникло совсем недавно. За сорок лет человеческая память не успела забыть, как это произошло. В наше время почти каждое событие мира отмечается в печати: про все теперь пишут в газетах, печатают в книгах. Все попадает в справочники и словари... Да, кроме этого, за три-четыре десятка лет и с самим именем еще не успело произойти ничего особенного: слово «интеграл» сохранилось в своем первоначальном виде.

А представьте себе какое-нибудь имя, которое родилось на свет не сорок — четыреста лет назад. Тогда не было ни газет, ни книг. Никто не вносил новые имена ни в словари, ни в справочники — особенно, когда речь шла о захолустных, глухих, еще только обживаемых местах. Русский человек, поселяясь в Сибири среди тамошних жителей, давал месту свое, не понятное им имя, а они изменяли его по-своему, и до следующих поколений оно могло дойти «похожим на себя до неузнаваемости». Поди попробуй теперь, через четыре века, разгадать тайны таких имен, дознаться, откуда они взялись и что значили первоначально?

Такое, конечно, происходило не только в Сибири, не только у нас — всюду на земном шаре. Вот есть в Эльзасе, в нынешней Франции, городок с полунемецким (Эльзас — пограничная область, много раз переходившая из рук в руки) населением, говорящим на немецком языке. Он называется Цáберн (по-французски — Савéрн). Ни немцы, ни французы не могут, опираясь на {50} свои языки, объяснить это непонятное имя: ни там ни тут слово цаберн

Изба Интеграла? А почему не сарай Дифференциала? Ответьте на этот вопрос!

— саверн — не имеет значения, и непонятно, откуда оно взялось.

А топонимисты доискались все-таки до его начала. Давным-давно, примерно в начале нашей эры, когда тогдашнюю Галлию и часть германских земель завоевали римляне, они проложили повсюду свои отличные дороги — единственные дороги в варварских, дикарских землях. В том месте, где стоит сейчас горный городок Цаберн, был либо перекресток таких дорог, либо какой-то остановочный пункт. Три римских трактирщика (они всюду таскались за медношлемными легионами Рима) открыли в этой дичи и глуши три придорожных постоялых двора, три кабачка, три таверны, или, по-древнеримски, трс табéрнас.

Узнаёте в этом табернас первоначальную форму нынешнего эльзасского Цаберн’а? Подумайте, какие сложные процессы должны были произойти, чтобы одно название превратилось в другое. Подумайте, какой глубокий интерес представляет сохранение древнего имени на протяжении стольких веков, пусть хоть в трудно узнаваемом виде: ведь через него, как через окошко, можно заглянуть в жизнь, протекавшую почти два, а то и два с лишком тысячелетия назад! Подумайте, легко ли было топонимистам раскрыть историю этого имени; какое блестящее знание прошлого, какое виртуозное владение древними и новыми языками понадобилось для этого... Подумайте и низко склоните голову перед топонимикой...

Может быть, вы думаете, такие задачи встречаются не так уж часто? Они возникают на каждом шагу.

Несколько лет назад я, перечитывая одну из книг великолепного писателя-географа В. К. Арсеньева «В Уссурийской тайге», наткнулся на сообщение, которого не замечал раньше. Оказывается, в бассейне реки Уссури, за десятки километров от ближней железной дороги, Арсеньев в начале нашего века обнаружил маленькое селение, скорее стойбище, Паровози [23]1.

Путешественник выражает полное недоумение по этому поводу. Никакие «паровозы» в те времена не {52} только не ходили в этих местах, но, безусловно, не были даже известны местным жителям. Никто из них не ездил на поездах, во сне не видел их. Но имя-то «Паровози» — налицо? Оно требует объяснения! А подите найдите его...

Великолепная, Великолепная, но и мучительная наука топонимика!

Милая речка Печалька и подозрительный Кия-Шалтырь