ERSTES KAPITEL

Fallgruben

Am Abend wartete der Maler nicht vergeblich auf den Pflanzensammler. Sie taten so, wie es bestimmt worden war, und trafen draußen vor der Stadt zusammen.

„Aber, Mann, wie kamen Sie denn heute nachmittag hinaus in den Wald?“ fragte Fritz.

„Auf Schusters Rappen. Oder denken Sie vielleicht, ich habe mir eine Sekundärbahn hinauslegen lassen?“

„Was wollten Sie denn draußen?“

„Mich spazieren führen. Weiter nichts.“

„So war es also Zufall, daß Sie mich trafen?“

„Ja. Der Zufall war schuld und Ihr doppelter Singsang von der berühmten Lerche, die keine Tränen und keine Grüße hat – das arme Vieh.“

„Sie hätten daheim bleiben sollen.“

„Warum?“

„Weil man nicht wissen braucht, daß Sie sich für diese Gegend interessieren. Und dabei ist Ihre Persönlichkeit eine so in die Augen fallende, daß – – –“

„Eine so von der Birke fallende, wollen Sie sagen?“ fiel der Maler ein.

„Meinetwegen! Sind Sie von noch jemanden gesehen worden?“

„Ja; aber nur von einem.“

„Wer war das?“

„Ein gewisser Deep-hill.“

„Kennen Sie ihn?“

„Ich habe ihn nur ein einziges Mal gesehen, und zwar heute.“

„Kennt er Sie?“

„Er weiß meinen Namen und daß ich Maler bin. Aber sprechen wir von etwas, was uns näher liegt.“

„Wovon?“

„Von dieser allerliebsten Nanon.“

„Liegt diese Ihnen so nahe?“

„Nicht ganz so nahe wie Ihnen, scheint es mir.“

„So lassen wir es lieber sein. Wir wollen spionieren; wir dürfen also nicht selbst bemerkt werden. Nur das Notdürftigste wollen wir sprechen.“

„Ganz wie Sie denken, mein allerwertester Mann für Wacholderspitzen, Huflattich und Otternzungen.“

„Sie haben wahrhaftig alles gehört.“

„Alles!“

„Schändlich!“

„Nein, im Gegenteil. Ich habe Ihnen dadurch bewiesen, daß ich für so eine Spionage, wie wir jetzt vorhaben, geradezu geboren bin.“

„Und dabei doch vom Baum gefallen.“

„Im Steinbruch gibt es keine Bäume. Aber er ist außerordentlich groß. Wohin verstecken wir uns?“

„Hinein natürlich nicht. Wir verbergen uns am Eingang hinter den Felsen. Wenn sie dann kommen, schleichen wir ihnen nach. Das ist das allerbeste. Ich wollte, der – – – wäre mit da. Hm!“

„Der – – – wer denn?“

„Ich habe hier einen Freund, der für solche nächtliche Spaziergänge ein außerordentliches Geschick besitzt.“

„Warum haben Sie ihn nicht mitgebracht?“

„Es war mir nicht möglich, ihn zu treffen.“

Unter diesem Freund verstand er natürlich Doktor Müller, dessen Anwesenheit jetzt allerdings von Vorteil gewesen wäre. Doch, da sie zu zweien begonnen hatten, so mußten sie es auch zu zweien ausführen.

Am Eingang des Steinbruchs waren große Felsstücke aufgehäuft, hinter denen sie jetzt Posten bezogen. Was sie sich zu sagen hatten, wurde nur flüsternd gesprochen. Die Zeit verging sehr langsam. Endlich hörten sie ein Geräusch, aber nicht von außen her, sondern im Steinbruch selbst. Es waren Schritte, welche näher kamen, und dann blieb eine hohe männliche Gestalt nicht weit von ihnen stehen. Dieser Mann erwartete jedenfalls den Pulvertransport, stieß ein wiederholtes, ungeduldiges Brummen aus und ging dann wieder zurück.

„Wer mag das gewesen sein?“ flüsterte der Maler.

„Der alte Kapitän von Schloß Ortry.“

„Er selbst! Das ist – – – halt. Hören Sie es?“

„Ja; das ist das Knarren von Achsen. Sie kommen.“

Das Geräusch der Räder war immer deutlicher zu vernehmen, und endlich passierte ein mit vier Pferden bespannter Wagen an ihnen vorüber. Wenn Fritz vielleicht gedacht hatte, daß nur zwei Personen dabei sein würden, so hatte er sich geirrt; es waren mehrere.

„Sie fahren da rechts hinüber, jedenfalls bis ganz hinten in die Ecke“, raunte der Pflanzensammler dem Maler zu. „Ich werde ihnen nachschleichen; besser aber ist es, Sie bleiben hier zurück.“

„Ich zurückbleiben? Fällt mir gar nicht ein. Ein tapferer Kombattant der dicken Artillerie tut wacker mit, wenn es überhaupt etwas zu tun gibt.“

„Nun, dann aber äußerst vorsichtig. Auf allen vieren.“

„Auf allen Zehen und Fingern, macht gerade zwanzig.“

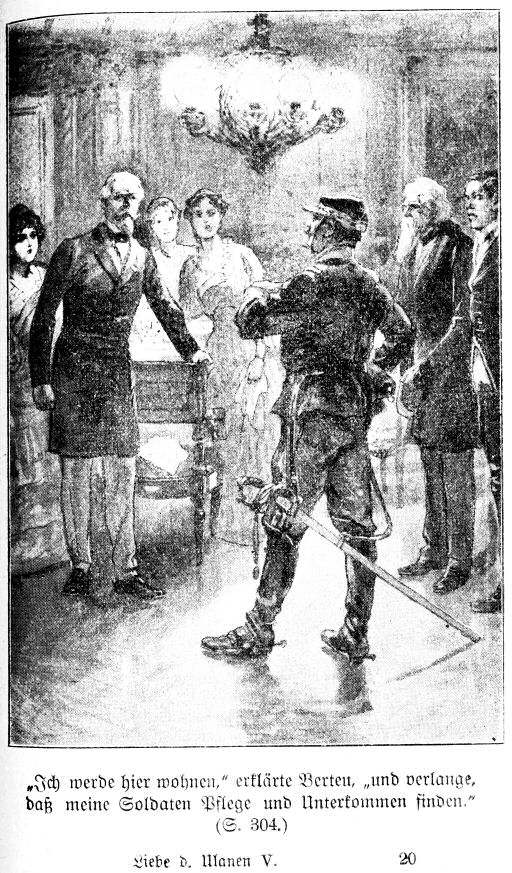

Der Wagen war im Dunkel bereits verschwunden, doch dauerte es gar nicht lange, so kamen sie ihm so nahe, daß sie ihn sehen konnten. Man hatte die Pferde abgespannt und zur Seite geschafft, den Wagen aber selbst so weit wie möglich in die Ecke geschoben, deren niedriger Teil mit grobsteinigen Schutt bedeckt und ausgefüllt war. Zwei Stimmen erklangen vom Wagen her. Fritz erkannte beide sofort; es war diejenige des Kapitäns und Charles Berteus. Der erstere sagte in seiner scharfen, gebieterischen Weise:

„Die letzte Sendung also. Wo ist der Zettel?“

„Hier.“

Ein dünner Lichtschein leuchtete auf. Jedenfalls hatte der Alte eine Blendlaterne bei sich, mit deren Hilfe er den Inhalt des Lieferscheins besichtigte; dann meinte er:

„Es stimmt. Abladen also.“

Ketten klirrten vom Wagen herab, und dann begann man die Fässer abzuladen.

„Es muß hier ein verborgener Eingang sein“, flüsterte der Maler dem Pflanzensammler zu.

„Jedenfalls“, antwortete dieser. „Ich werde einmal auskundschaften.“

„Wie? Sie wollen sich weiter vorschleichen?“

„Ja; das versteht sich ganz von selbst.“

„Da mache ich natürlich mit.“

„Nein; das wäre die größte Unvorsichtigkeit. Einer von uns beiden genügt. Und überdies weiß ich nicht, ob Sie die Geschicklichkeit besitzen, sich unbemerkt hinzuschleichen.“

„Na und ob! Im Anschleichen bin ich der reine Indianerhäuptling. Ich husche vorwärts wie eine Klapperschlange.“

„Bei Ihrem Leibesumfang?“

„Je dicker desto besser. Wenn so ein fleischiger Kerl an etwas stößt, geht es bedeutend weicher und geräuschloser zu, als wenn so ein knochiger Gottlieb, wie Sie sind, mit den Steinen karamboliert.“

„Das wollen wir lieber nicht untersuchen. Also bleiben und warten Sie hier, bis ich zurückkomme.“

Er kroch leise vorwärts und war nach einigen Augenblicken nicht mehr zu sehen.

„Was sich dieser Mensch einbildet“, dachte Schneffke. „Gescheiter als ich will er sein. Aber ich werde ihm beweisen, daß ich auch nicht von Dummdorf bin. Ich krieche ihm nach. Oder nein, ich beobachte diese Pulvergesellschaft ganz nach meiner eigenen Manier. Ich suche mir eine Stelle, von welcher aus ich alles höre und auch sehen kann, wo sich der Eingang in das Innere dieses Erdschlunds befindet. Aber ganz nach Art und Weise der Indianer, ganz und gar nach Menschenfressermanier.“

Er legte sich, so lang oder vielmehr so kurz er war, auf den Erdboden nieder und schob sich vorwärts. Als er in der Nähe des Wagens anlangte, bemerkte er einen felsigen Vorsprung, welcher sich nach und nach über der Ecke des Steinbruchs erhob, und von dem aus die Beobachtung am leichtesten ausgeführt werden konnte. Er schob sich auf diesen Vorsprung zu und kroch denselben hinan.

Es war dies nicht ganz ohne Schwierigkeiten auszuführen, aber er gelangte doch unbemerkt hinauf.

Unten hatte man noch einige Laternen angebrannt, deren Schein alles zur Genüge beleuchtete. Der alte Kapitän zählte die Fässer und gab seine Weisungen.

„Jetzt sind wir mit dem Abladen fertig“, sagte er. „Rollt nun die Fässer hinein.“

„Ist das Loch breit genug gemacht?“ fragte Berteu.

„Natürlich! Hier, überzeugt Euch.“

Er leuchtete nach der Öffnung, welche in die Erde führte.

„Halt“, dachte der Maler. „Das ist der Eingang; den muß ich genau besehen.“ Er schob sich bis zur Kante des Felsens vor, um besser sehen zu können, ließ aber dabei außer acht, daß der Stein dort von Wind und Wetter brüchig geworden war. Als er den Kopf so weit wie möglich vorstreckte, um alles sehen zu können, bröckelte das Gestein los und rollte hinab. Die unten Stehenden hörten und fühlten das. Sie blickten in die Höhe. Schneffke wollte mit dem Kopf zurück, aber das geschah so jäh, daß das locker gewordene Gestein sich weiter unter ihm vom Felsen trennte.

„Donnerwetter!“ sagte der Kapitän. „Da oben muß irgend jemand sein. Steigt einmal hinauf.“

Schneffke versuchte, auf die Beine zu kommen, machte aber dadurch die Sache nur noch schlimmer. Er geriet ins Rutschen und das ging um so schneller, je mehr er sich dagegen sträubte. Aus den Bröckchen, die hinuntergefallen waren, wurden Brocken, dann größere Steine, und endlich folgte der dicke Maler selbst. Er stürzte mit aller Wucht von dem Vorsprung herab und mitten unter die Männer hinein, so daß er zwei von ihnen mit zu Boden riß.

„Kreuzmohrenelement!“ rief er. „Da liegt nun der ganze Pudding in der Sirupschüssel.“

„Hölle und Teufel“, fluchte der Kapitän. „Wer ist dieser Kerl? Haltet ihn fest!“

Sofort streckten sich zehn Hände oder vielmehr Fäuste nach Schneffke aus und hielten ihn gepackt.

„Sachte, sachte“, warnte er. „Ich platze sonst wie eine Bombe.“

„Platze du und der Teufel. Laßt ihn nicht los.“

„Er hat uns belauscht“, sagte Berteu. „Wir müssen uns seiner versichern. Wir müssen ihn binden.“

„Habt ihr Stricke?“ fragte Richemonte.

„Genug, hier am Wagen.“

„So fesselt ihn.“

Schneffke wurde vom Boden emporgerissen und im Nu mit Stricken gebunden.

„Halt!“ sagte er. „Laßt mir nur die Hände so lange frei, bis ich mich befühlt, wieviel Knochen mir entzweigebrochen sind.“

„Das fehlte noch“, antwortete Berteu. „Die Knochen, welche dir noch nicht gebrochen sind, schlagen wir entzwei, Bursche.“

„Soll das etwa ein geistreicher Einfall sein?“

„Spotte nicht noch. Übrigens kommt mir diese Stimme und der ganze dicke Mensch bekannt vor. Her mit der Laterne. Leuchtet ihm doch einmal in das Gesicht.“

„Dachte ich es doch. Dieser Maler ist es wahrhaftig.“

„Ein Maler?“ fragte der Kapitän. „Kennen Sie ihn?“

„Sehr gut sogar.“

„Woher?“

„Er hat sich bei mir eingeschmuggelt, um in Malineau mit diesem verdammten Melac zu konspirieren.“

„Ah, das genügt, um ihn zu kennen. Woher ist er denn?“

„Das weiß der Teufel. Man darf ihm nicht glauben. Ich halte ihn für einen deutschen Spion.“

„Wenn er das ist, so soll es ihm schlecht bekommen.“

Der Alte trat näher, um sich den Dicken genauer zu betrachten. Er schüttelte den Kopf und sagte:

„Sehr klug sieht dieser Mensch nicht aus. Wenn diese Deutschen keine anderen Spione engagieren, werden sie nicht sehr viel Erfolg haben. Dieser Fleischkoloß scheint mir höchst ungefährlich zu sein.“

„Da irren Sie sich. Übrigens, was will er zu dieser Stunde hier im Steinbruch?“

„Ja, was wollen Sie hier?“

Diese Frage des Kapitän war direkt an Schneffke gerichtet.

„Jetzt will ich nichts mehr“, antwortete dieser.

„Was soll das heißen?“

„Ich wollte etwas, will aber jetzt nichts mehr.“

„Was wollten Sie denn?“

„Diesen Steinbruch studieren.“

„Wozu?“

„Geschäftssache.“

„Unsinn! Glauben Sie nicht, uns etwas weismachen zu können. Welche Geschäfte könnten Sie hier haben?“

„Sie haben doch gehört, daß ich Maler bin.“

„Nun ja.“

„Ich kam heute nach Thionville und erkundigte mich nach den landschaftlichen Schönheiten dieser Gegend. Da wurde mir dieser Steinbruch als höchst pittoresk bezeichnet. Ich kam her, kroch überall herum und wurde müde. Ich hatte ein Glas Wein zuviel getrunken. Das übermannte mich, und ich schlief da oben ein.“

„Gut ausgedacht.“

„Nicht ausgedacht, sondern die reine Wahrheit.“

„Sie wollen bis jetzt geschlafen haben?“

„Ja. Ich wachte auf, hörte unter mir ein Geräusch und Stimmen und wollte herabblicken. Nun aber fing diese verteufelte Gegend an, sich unter mir zu bewegen, und ich stürzte da hinab. Habe ich Ihnen dabei weh getan, so haben Sie den Trost, daß auch ich nicht glimpflich dabei weggekommen bin.“

„Glauben Sie ihm nicht, Herr Kapitän“, warnte Berteu.

Der Kapitän faßte den Maler beim Arm und fragte:

„Sind Sie allein hier?“

„Nein.“

„Ah! Wer ist noch da?“

„Sie natürlich.“

„Donnerwetter! Glauben Sie etwa, daß ich Ihnen gestatten werde, sich über mich lustig zu machen? Ich meine, ob Sie ohne Gefährten hier sind.“

„Fällt mir gar nicht ein. Ich mache solche Rutschpartien am Liebsten ganz allein. Geteiltes Vergnügen ist doch nur halbes Vergnügen.“

„Na, wenn Sie hierher gekommen sind, um sich ein Vergnügen zu machen, so werden wir Ihnen behilflich sein. Ich werde Sie nachher noch besser ins Verhör nehmen. Ihr beide hier, führt ihn hinein in den Gang, und ihr anderen durchsucht den Steinbruch. Besetzt aber vorher den Eingang, damit der, welcher vielleicht noch hier versteckt ist, nicht entwischen kann.“

Zwei Männer faßten Schneffke an und schoben ihn vor sich her, einem Loch zu, welches für ihn zwar hoch, aber kaum breit genug war. Er ließ es ohne Gegenwehr geschehen. Er sah ein, daß sie ihm überlegen waren, und Widerstand nicht nur unnütz, sondern sogar gefährlich sein würde. Er dachte in diesem Augenblick weniger an sich selbst, als vielmehr an Fritz Schneeberg, der nun auch in die Gefahr kam, gefangen zu werden.

Das Loch erweiterte sich bald zu einem regelrechten, gewölbten Gang, in welchem er von den beiden Männern festgehalten wurde. Sie sprachen kein Wort, und er hütete sich sehr, ein Gespräch zu beginnen, da er ahnte, daß sie ihm eher Fauststöße, als Antworten gegeben hätten.

Es verging weit über eine halbe Stunde. Dann kam der Kapitän näher. Er schien mit Berteu noch weiter gesprochen zu haben und von diesem mißtrauischer gemacht worden zu sein, denn er maß den Maler mit einem höchst finsteren Blick und sagte:

„Sie waren wirklich allein im Steinbruch?“

„Ja.“

„Nein! Es war noch jemand mit Ihnen.“

„Davon weiß ich nichts.“

„Leugnen Sie nicht! Meine Leute haben einen laufen gehört, dem es gelungen ist, vor ihnen den Eingang zu erreichen.“

„Den möchte ich sehen!“

„Wer war es?“

„Wie soll ich wissen, wer sich außer Ihnen noch nächtlicherweile in diesem Loch herumtreibt.“

„Sie wollen also wirklich nicht gestehen?“

„Ich weiß nichts.“

„Gut! Wir werden Sie zum Sprechen bringen. Darauf können Sie sich verlassen. Sie haben uns belauscht. Was haben Sie von unserer Unterredung gehört?“

„Ich habe nur gehört, daß die Fässer hineingerollt werden sollen.“

„Wissen Sie, was in den Fässern ist?“

„Nein. Geht mich auch nichts an. Doch wohl Wein, der hier in den Keller kommen soll.“

„Allerdings. Aber dennoch werden wir Ihre werte Person in sicherem Gewahrsam behalten.“

„Wollen wir nicht seine Taschen aussuchen?“ fragte der eine der beiden Männer.

„Ist nicht nötig. Wir schließen ihn ein. Er ist uns sicher, ebenso auch alles, was er bei sich trägt. Wir haben jetzt keine Zeit. Wenn wir den Wein hereingeschafft haben, werden wir uns näher mit ihm beschäftigen. Kommt, und bringt ihn mit.“

Er schritt voran, und sie folgten ihm mit dem Gefangenen tiefer, immer tiefer in den Gang hinein. –

Fritz war an der anderen Seite des Wagens herangekrochen. Dort hatte sich auf dem Steinschutt ein kleines Dickicht von Farnkraut und anderen Pflanzen gebildet, hinter denen er Schutz fand. Und von hier aus konnte er alles beobachten und auch alles hören. Er vernahm jedes Wort, welches gesprochen wurde.

Es fiel ihm gar nicht ein, zu glauben, daß der Maler seinen Platz verlassen habe. Daher erschrak er nicht wenig, als dieser so plötzlich von da oben herabgeprasselt kam. Das darauf folgende Gespräch überzeugte ihn von der Gefahr, in welcher er sich nun auch selber befand, und als er dann hörte, daß der Steinbruch durchsucht und der Eingang besetzt werden solle, zog er sich schleunigst zurück.

Dies konnte aber nicht so geräuschlos geschehen, wie es wünschenswert gewesen wäre. Man hörte seine eiligen Schritte und kam hinter ihm her. Desto eiliger sprang er von dannen. Er erreichte den Eingang und – rannte mit einem Menschen zusammen, welcher sich fest an den Stein geschmiegt hatte. Er glaubte natürlich, es mit einem Gegner zu tun zu haben und faßte die Person an, um sie aus dem Weg zu schleudern, mußte aber sofort bemerken, daß dieser Mann ihm an Körperkraft zum wenigsten gewachsen war, denn er selbst wurde von ihm so fest bei der Kehle gepackt, daß er fast den Atem verlor. In dem nun entstehenden Ringen, welches allerdings nur kaum einige Augenblicke währte, fühlte er, daß der andere – einen Höcker trug.

„Herr – Dok – – – tor!“ gelang es ihm hervorzustoßen.

Da ließ der andere sofort los und flüsterte:

„Sapperlot! Fritz, du?“

„Ja.“

„Was tust du hier? Wer ist da drin? Man kommt.“

„Sie haben mich beinahe erwürgt! Aber fort, schnell fort, Herr Doktor.“

Er nahm ihn bei der Hand und riß ihn mit sich fort. In höchster Eile ging es über das angrenzende Feld hinweg, bis die Schritte der Verfolger nicht mehr zu hören waren.

„Wohin denn nur?“ fragte Müller.

„Nach dem Waldloch.“

„Warum denn?“

„Habe jetzt keine Zeit. Später davon. Jetzt aber schnell!“

„Das muß notwendig sein. Also vorwärts!“

Sie rannten nach dem Wald und, als sie denselben erreicht hatten, in möglichster Schnelligkeit zwischen den Bäumen dahin. Dies ging zwar keineswegs ohne Beschwerden ab; aber sie hatten denselben Weg bereits bei Tag und auch bei Nacht gemacht, und so erreichten sie das Waldloch, ohne sich an den Baumstämmen Schaden getan zu haben.

„Jetzt sollten Sie Ihre Laterne bei sich tragen!“ sagte Fritz endlich das Wort ergreifend.

„Ich habe sie.“

„Oh, das ist sehr gut. Vielleicht auch die Schlüssel?“

„Ja.“

„Herrlich! Brennen Sie an. Wir müssen hinein.“

Müller zog die Laterne und Streichhölzer hervor. Während des Anbrennens hatte er Zeit zu der Frage: „Um einen Menschen zu retten, um den es sonst auf jeden Fall geschehen ist.“

„Wer ist es?“

„Sie sollen es nachher erfahren. Jetzt brennt die Laterne, und wir haben keinen Augenblick zu verlieren. Der, welchen ich meine, ist nämlich vom Steinbruch aus in den Gang geschafft worden. Wir dringen von dieser Seite ein. Wenn wir uns beeilen, kommen wir vielleicht noch zeitig genug, um zu bemerken, in welches Gewölbe er gesperrt wird.“

„Das genügt einstweilen. Also komm.“

Sie hatten den Boden des Waldlochs erreicht und drangen auf die bereits bekannte Art und Weise in den unterirdischen Gang ein. Sie verfolgten denselben bis zum Kreuzungspunkt, wo die Gänge sich durchschnitten, und wollten eben um die Ecke biegen, um den Gang zu betreten, welcher in der Richtung nach dem Steinbruch fortlief, als Müller schnell einige Schritte wieder zurückfuhr.

„Was gibt's?“ fragte Fritz.

„Bald hätten wir eine Dummheit begangen.“

„Welche?“

„Du vermutest, daß sie sich in dem Gang da rechts um die Ecke befinden?“

„Ja.“

„Und wir wollten mit der Laterne um diese Ecke biegen?“

„Sapperlot. Ja. Sie hätten uns leicht bemerken können!“

„Stecken wir also die Laterne ein. Wir müssen, so gut es geht, im Finstern weiter.“

Nun erst, als sie von dem Licht nicht mehr verraten werden konnten, gingen sie weiter. Kaum aber waren sie um die Ecke gelangt, so hielten sie bereits wieder an. „Siehst du?“ fragte Müller.

„Ja. Dieser kleine Lichtpunkt da vorn muß von einer Laterne kommen. Nicht?“

„Jedenfalls. Sehen wir genau hin, ob er sich bewegt.“

So leicht sie sich täuschen konnten, bemerkten sie doch, daß der helle Punkt sich vergrößerte.

„Die Laterne bewegt sich“, meinte Fritz.

„Ja, sie kommen näher. Warten wir hier!“

Sie verhielten sich ruhig, bis sich um den Punkt eine helle Umgebung bildete. Dann sagte Müller:

„Sie sind nicht mehr hundert Schritte entfernt. Wir müssen uns also zurückziehen.“

„Aber wohin?“

„Dahin, woher wir gekommen sind.“

„Doch nicht hinaus in den Wald?“

„Keineswegs. Wir müssen sehen, was sie tun. Wir kehren also nur so weit, als es unsere Sicherheit erfordert, zurück.“

Sie schlugen den Rückweg ein und blieben dann in einiger Entfernung wieder halten. Sie brauchten nicht lange zu warten, so erschien am Kreuzungspunkt der Laternenschein.

„Sapperlot!“ flüsterte Fritz. „Sie kommen in diesen Gang herein. Wir müssen noch weiter rückwärts.“

„Nur aber nicht zu schnell. Ah, siehst du? Sie bleiben stehen!“

Die beiden konnten jetzt ziemlich deutlich vier Männer unterscheiden, welche ihre Schritte angehalten hatten. Es wurden einige Worte gewechselt, deren Schall in dem Gang bis her zu den Lauschern drang. Dann hörten diese ein Schloß öffnen, und der Lichtschein verschwand.

„Sie sind dort durch die erste Türe in das Gewölbe“, bemerkte Fritz. „Wollen wir näher?“

„Ja, obgleich es sehr gefährlich ist.“

Sie schlichen sich äußerst vorsichtig heran. Sie wagten viel, aber es gelang ihnen, die Tür zu erreichen, welche nur angelehnt war. Müller blickte durch die Lücke. Das Gewölbe war mit Fässern ganz angefüllt. Ganz hinten zeigte sich eine gerade noch wahrnehmbare Helligkeit.

„Sehen Sie etwas?“ fragte Fritz.

„Ja. Horch!“

„Da wurde eine Tür zugeworfen.“

„Und nun klirrt ein Riegel. Ah! Sie kommen zurück. Also fort! Schnell!“

Sie eilten auf den Fußspitzen wieder nach dem Punkt, an welchem sie sich vorher befunden hatten. Doch hatten sie denselben noch nicht erreicht, so bemerkten sie hinter sich bereits wieder den Laternenschein.

„Stehen bleiben!“ flüsterte Müller. „Ihre Laterne leuchtet nicht hierher. Und wir können vielleicht hören, was sie sprechen.“

„Aber wenn sie hierher kommen!“

„So haben wir immer noch Zeit zur Flucht. Horch!“

„Es sind nur drei. Der eine schließt zu.“

„Man hat also den vierten eingesperrt. Pst! Sie sprechen.“

Man hörte den einen der drei Männer sagen:

„Also nachher verhören wir ihn?“

„Ja, in einer Stunde sind wir fertig. Es hat Zeit bis dahin.“

„Der Kerl kann sich gratulieren!“

„Er mag sein, was er will, ob unschuldig oder ein Spion, er hat uns belauscht und muß unschädlich gemacht werden. Jetzt also wieder hinaus zu den Fässern!“

Sie entfernten sich in der Richtung, aus welcher sie vorher gekommen waren. Als der Schein ihrer Laterne nicht mehr zu erkennen war, fragte Fritz:

„Haben Sie die letzten Worte verstanden, Herr Doktor?“

„Ja. Verhören wollen sie den Mann, verhören und unschädlich machen.“

„Das müssen wir verhindern.“

„Wer ist denn dieser Mann?“

„Ein Maler; wissen Sie, der dicke Maler, von dem ich Ihnen schon erzählt habe.“

„Ah, dieser! Aber wie kommt dieser sonderbare Mensch in diese fatale Lage?“

„Er scheint überhaupt ein ausgemachter Pechvogel zu sein.“

„Und ein wunderbarer Kerl dazu.“

„Fast mehr als wunderbar, nämlich wunderlich. Ich traf ihn im Gasthof, und erfuhr dann von ihm, daß der Pulvertransport heute abend hier ankommen werde. Er wollte das beobachten, ich konnte ihn nicht davon abbringen.“

„Weiter!“

Fritz gab seine Aufklärung, und als er damit zu Ende war, meinte Müller:

„Dieser Maler scheint trotzdem gar kein unebener Kerl zu sein. Wir müssen uns seiner annehmen. Welch ein glücklicher Zufall also, daß ich auf dich getroffen bin!“

„Konnte mich beinahe das Leben kosten!“

„So schnell geht das Erwürgen nicht.“

„Aber wie kamen denn Sie zum Steinbruch?“

„Ich beobachtete den Alten und bemerkte, daß er nach den Gewölben ging. Ich folgte ihm, um vielleicht zu sehen, was er vorhabe. Du erinnerst dich doch, daß der Gang nach dem Steinbruch verschüttet war?“

„Ja. Heut aber ist er jedenfalls geöffnet worden.“

„Und zwar von dem Alten selbst. Ich beobachtete ihn dabei. Natürlich nahm ich sogleich an, daß im Steinbruch etwas geschehen werde. Das mußte ich erfahren. Von meinem Lauscherposten aus konnte ich es nicht beobachten, darum verließ ich die Gewölbe durch das Waldloch und ging nach dem Bruch.“

„Ah, so also ist es!“

„Ja. Ich war kaum da angekommen, so hörte ich jemand sehr eilig gelaufen kommen. Ich drückte mich eng an den Felsen, um ihn vorüber zu lassen; aber dieser jemand wollte ebenso eng um den Felsen biegen und stieß also mit mir zusammen.“

„Das war ich!“

„Ja. Ich hielt dich für einen andern.“

„Und drückten mir daher ein ganz klein wenig die Gurgel zusammen. Na, das ist nun überstanden. Was tun wir jetzt?“

„Wir suchen den Maler.“

„Aber wenn man uns erwischt!“

„Wir haben eine Stunde Zeit.“

„Es gibt dennoch eins zu bedenken, Herr Doktor.“

„Was?“

„Wenn wir ihn befreien, so schöpft der Alte Verdacht.“

„Das ist freilich wahr. Wie aber wollen wir das umgehen?“

„Ich weiß es auch nicht.“

„So muß es eben riskiert werden. Aber sonderbar ist diese Sache doch. Kannst du dich erinnern, daß wir auch in dem Gewölbe da gewesen sind?“

„Ja. Es steht voller Fässer.“

„Hast du eine Tür bemerkt?“

„Nein.“

„Ich auch nicht. Und dennoch hörte ich ganz deutlich, daß ein Riegel klirrte und eine Tür zugeworfen wurde.“

„Vielleicht war sie hinter den Fässern versteckt.“

„Anders nicht. Also beginnen wir!“

Sie begaben sich zu der betreffenden Tür. Müller zog den Schlüssel hervor, öffnete, trat mit Fritz ein und verschloß sodann die Tür hinter sich. Nun nahm er die Laterne aus der Tasche und öffnete sie. Er hatte sie gar nicht ausgelöscht. Ihr Schein beleuchtete die Fässerreihen.

„Wo mag sich die Tür befinden?“ fragte Fritz.

„Da ganz hinten muß es sein. Wo ich den Lichtschein bemerkte. Suchen wir!“

Sie begaben sich nach der hinteren Mauer des Gewölbes und bemerkten auch sofort, daß da einige Fässer entfernt worden waren. Dadurch war eine bisher hinter ihnen verborgene, stark mit Eisen beschlagene Tür zum Vorschein gekommen.

„Hier muß es sein.“

„Jedenfalls.“

„Aber ob der Schlüssel hier auch schließt?“

„Wir werden sehen.“

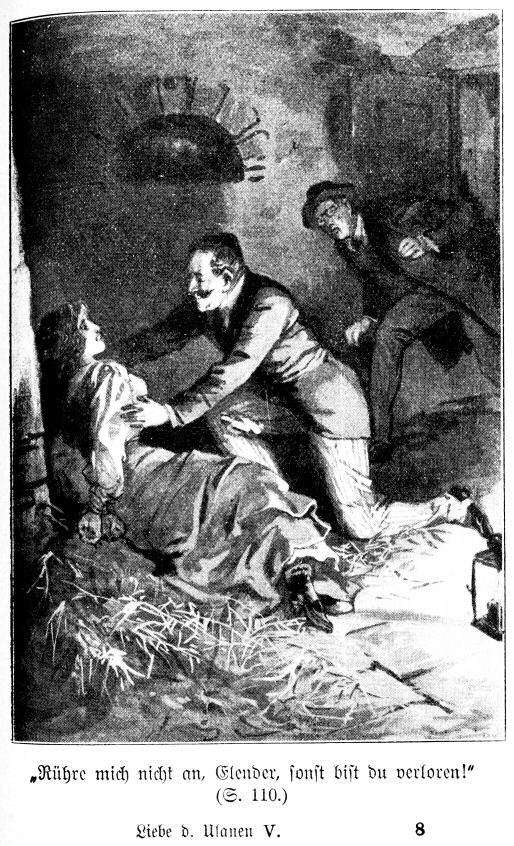

Zu ihrer Freude tat der Schlüssel seine Schuldigkeit. Sie gelangten in einen leerstehenden kleinen, viereckigen Raum und sahen sich abermals einer Tür gegenüber. Auch diese wurde geöffnet. Müller trat ein. Dieser Raum war ganz ebenso beschaffen wie der vorige. Es war da nichts zu sehen als eine dicke, menschliche Gestalt, welche an der Erde kauerte und sich mühsam erhob.

„Jetzt schon ins Verhör?“ fragte der Mann.

„Nein“, antwortete Müller.

„Was denn? Soll ich etwa eine Partie Sechsundsechzig mit Ihnen spielen?“

„Sie scheinen sehr gut gelaunt zu sein, Herr Schneffke!“

„Warum soll ich nicht! Ich bin hier sehr wohl versorgt.“

„So können wir also wieder gehen. Wir glaubten, Ihnen einen Gefallen zu erweisen, wenn wir Ihnen diese Schlösser öffnen und Ihre Stricke zerschneiden.“

„Sapperment, das klingt nicht übel! Wer sind Sie denn?“

„Ein Bekannter Ihres Bekannten.“

„Welches Bekannten?“

„Dieses da.“

Er deutet dabei auf Fritz, der bisher hinter ihm gestanden hatte und also nicht zu sehen gewesen war.

„Bitte, leuchten Sie ihm doch einmal ins Gesicht!“

Müller tat es und sogleich meinte der Maler:

„Heiliges Mirakel! Was ist denn das? Wäre ich nicht an Armen und Beinen gebunden, so schlüge ich vor Erstaunen die Hände und Füße über dem Kopf zusammen. Herr Schneeberg!“

„Freilich bin ich es.“

„Aber wie kommen denn Sie hierher?“

„Das habe ich vorausgesehen, Sie Spaßvogel. Aber –“

„Lassen wir das jetzt. Zeigen Sie einmal her!“

Er zog sein Messer hervor und schnitt die Stricke entzwei.

„So, da sind Sie nun frei. Ein anderes Mal unterlassen Sie gefälligst solche Dummheiten.“

„Welche Dummheiten?“

„Ich hatte Ihnen gesagt, daß Sie auf Ihrem Platz bleiben sollten.“

„Hm! Ja! Wir können ja gleich wieder hingehen!“

„Sie scheinen unverbesserlich zu sein.“

„Was hatte ich denn zu befürchten?“

„Den Tod, mein Bester.“

„Donner und Doria! Wäre es wirklich so schlimm gemeint gewesen?“

„Gewiß, ganz gewiß.“

„Nun, so will ich Ihnen herzlich danken! Um mich wäre es wohl nicht sehr schade gewesen; aber ich habe noch einige Pflichten zu erfüllen, welche mir heilig sind. Bitte aber mir zu erklären, wie es Ihnen möglich ist, mich zu befreien.“

„Jetzt ist zu einer Erklärung keine Zeit“, sagte Müller. „Wir müssen uns schleunigst entfernen, wenn diese Menschen nicht drei Gefangene haben sollen, anstatt des einen.“

„Ist mir lieb. Gehen wir also.“

„Nicht so. Nehmen Sie die Stricke vom Boden auf. Wir dürfen sie nicht liegen lassen.“

„Warum nicht?“

„Der Kapitän darf sich nicht erklären können, auf welche Weise Sie entkommen sind.“

„Ganz richtig! Da sind die Stricke; ich bin also bereit.“

Sie gingen, und Müller schloß alle Türen hinter sich zu. Durch den Gang gelangten sie in das Waldloch. Dem Maler fiel es freilich schwer, durch die niedrigen Ausgänge zu schlüpfen, welche für sein Kaliber gar nicht eingerichtet waren. Als er im Freien angekommen war, holte er tief Atem und sagte:

„Meine Herren, es war dennoch eine verdammte Geschichte.“

„Das will ich meinen“, sagte Müller. „Sie können die Gefahr, in welcher Sie sich befunden haben, gar nicht taxieren.“

„Ist dieser alte Kapitän wirklich ein so gefährlicher Kerl?“

„Schlimmer als Sie denken. Doch jetzt das Notwendigste. Können Sie schweigen?“

„Beinahe wie ich selber.“

„Ich bitte Sie nämlich, von dem, was Sie heute erlebt haben, nichts verlauten zu lassen.“

„Diesen Gefallen kann ich Ihnen tun. Aber warum soll ich diese Menschen nicht zur Rechenschaft ziehen?“

„Das erfahren Sie noch. Ich habe erfahren, wo Sie logieren. Wann reisen Sie ab?“

„Heute und morgen wohl noch nicht.“

„Warum?“

„Sehr einfach. Weil ich hier noch zu tun habe.“

„Ich will Sie nicht nach der Art Ihrer Geschäfte fragen; aber es ist meine Pflicht, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß es für Sie am besten ist, sich schleunigst zu entfernen.“

„Warum?“

„Weil der Kapitän alles tun wird, sich Ihrer zu bemächtigen.“

„Das sollte ihm wohl schwer gelingen. Viel eher würde ich mich seiner bemächtigen.“

„Trauen Sie sich nicht zuviel zu.“

„Dieser Kapitän ist der dümmste Kerl, den ich kennengelernt habe.“

„Wieso?“

„Steckt mich ein und läßt mir meinen Revolver!“

„Das ist allerdings geradezu unglaublich. Dennoch rate ich Ihnen, vorsichtig zu sein. Lassen Sie sich nicht von ihm sehen. Ich denke, daß ich noch mit Ihnen sprechen werde. Gehen Sie nach Hause.“

„Nach Hause? Sapperment! Ich möchte nach den Steinbruch!“

„Wozu?“

„Um diese Kerls weiter zu beobachten.“

„Überlassen Sie das lieber mir. Hier, Herr Schneeberg wird Sie begleiten. Es genügt vollständig, wenn ich allein erfahre, was dort im Steinbruch heute in der Nacht passiert. Gute Nacht!“

Sein Licht verlöschte. Es raschelte im Laub, und dann war er verschwunden. Schneffke versuchte mit seinen Augen das Dunkel zu durchdringen. Dann sagte er: „Dieser Herr hatte eine sehr bestimmte Art und Weise, mit einem zu sprechen. Wer ist er?“

„Der Hauslehrer auf Schloß Ortry.“

„Ah! Wie heißt er?“

„Doktor Müller.“

„So so! War es vielleicht der Bekannte, von dem Sie sprachen!“

„Ja.“

„Hm, hm!“

„Warum brummen Sie?“

„Das tue ich stets, wenn ich über Dinge oder Personen nachdenke, welche mich interessieren. Er sagte: Gute Nacht. Ist er wirklich fort?“

„Natürlich.“

„Na, so wollen wir ihm gehorchen und auf den Steinbruch verzichten. Was haben Sie noch vor?“

„Nichts. Ich gehe nach Hause.“

„Schön! Gehen wir also miteinander. Sie kennen den Weg?“

„Genau. Legen Sie den Arm in den meinigen.“

„Das ist allerdings sehr notwendig. Wenn ich nämlich sehr genau und scharf nachdenke, so kommt es mir ganz so vor, als ob ich meinen Kopf nicht erhalten hätte, um ihn bei Nacht und Nebel an den Baumstämmen zu zerstoßen.“

„Das geht mir mit dem meinigen ebenso. Kommen Sie! Aber schweigen wir jetzt! Es ist nicht nötig, daß uns jemand bemerkt.“

Der Dicke gehorchte dieser Aufforderung. Erst als der Wald hinter ihnen lag und man nun besser unterscheiden konnte, ob man beobachtet sei oder nicht, sagte er:

„Sagen Sie mir einmal, was Sie von mir denken, mein lieber Herr Schneeberg.“

„Schön! Aber soll ich aufrichtig sein?“

„Ja.“

„Gut, so will ich Ihnen gestehen, daß ich Sie für einen sehr guten Kerl, aber auch für einen sehr großen Tolpatsch halte.“

„Donnerwetter! Wer das sagt, muß selbst ein Tolpatsch sein. Aber ich will es Ihnen nicht übelnehmen. Ich habe Pech, aber auch sehr viel Glück. Der Kapitän hätte mich nicht gefressen, denn ich hatte noch die Waffe; dennoch – – –“

„Was hätten Sie mit dem Revolver tun wollen?“ fiel Fritz ihm in die Rede.

„Den Alten erschießen.“

„Sie waren ja gefesselt.“

„Sapperment! Das ist wahr! Daran habe ich nicht gedacht. Schießen hätte ich gar nicht können. Desto mehr Dank bin ich Ihnen schuldig. Nun aber sagen Sie mir, wie Sie auf den Gedanken gekommen sind, mich herauszuholen?“

„Sollte ich Sie etwa stecken lassen.“

„Nein. Aber ich hätte es für ein Ding der Unmöglichkeit gehalten.“

„Und doch war es nicht schwierig. Ich kenne diese unterirdischen Gänge und traf dazu Herrn Müller, der fast noch besser orientiert ist, als ich. Da wurde es verhältnismäßig leicht, bis zu Ihnen zu gelangen.“

„Es gibt hier gewisse Heimlichkeiten; doch frage ich nicht nach ihnen, da sie mich nichts angehen. Aber dabei möchte ich doch sein, wenn sie zurückkommen und das Nest leer finden.“

„Sie werden sich Ihr Verschwinden gar nicht erklären können.“

„Der Kapitän weiß also wohl gar nicht, daß Sie auch Schlüssel besitzen?“

„Nein. Er darf nicht einmal ahnen, daß wir die Gänge kennen.“

„So werde ich also schon aus reiner Dankbarkeit schweigen, um Ihnen keinen Schaden zu bringen. Aber, das ist mir noch viel zuwenig. Können Sie mir nicht die Freude machen, mir zu sagen, in welcher Weise es mir möglich ist, meinen Dank abzutragen?“

„Hm! Ich tat meine Pflicht, weiter nichts.“

„Das ist sehr bescheiden. Ich werde mich also ganz derselben Bescheidenheit befleißigen und Ihnen gegenüber auch nur meine Pflicht tun. Darf ich?“

„Ich wüßte nicht, welche Pflicht Sie meinen könnten.“

„Ich bin überzeugt, daß Sie das nicht wissen. Ich möchte Sie nämlich sehr gern glücklich sehen.“

„Halten Sie mich für unglücklich?“

„Nein; aber trotzdem könnten Sie noch glücklicher sein, als Sie es jetzt schon sind.“

„Das ist wahr. Es hat ein jeder Tag seine Hitze und seinen Schatten.“

„Nicht nur der Tag, sondern auch der Mensch. Auch Sie haben Ihre Hitze und Ihren Schatten.“

„Ich? Wieso?“

„Ihre Hitze heißt: Mademoiselle Nanon.“

„Lauscher! Aber Sie stellen nur eine Vermutung auf, die nicht gerechtfertigt ist.“

„Pah! Sie lieben Nanon!“

„Herr Schneffke!“

„Nun ja! Jetzt möchten Sie lieber gar grob werden, und doch meine ich es so gut mit Ihnen. Ich möchte Sie nämlich sehr gern von Ihrem Schatten befreien, den haben Sie ja auch.“

„Was wäre das?“

„Ein gewisses Geheimnis, welches sich auf – hm, auf die Abstammung bezieht.“

„Sapperment! Was wissen Sie von diesem Geheimnis?“

„Daß es enthüllt werden kann.“

„Etwa durch Sie?“

„Ja.“

„Spaßvogel! Wer hat zu Ihnen davon gesprochen?“

„Niemand.“

„So können Sie ja auch gar nicht wissen, daß ich ein Findelkind bin.“

„Sie? Ein Findelkind? Ach so! Aber von Ihnen ist ja gar nicht die Rede!“

„Nicht? Von wem denn? Sie sprachen doch von meiner Abstammung.“

„Ist mir nicht eingefallen! Von der Ihrigen nicht!“

„Von welcher denn?“

„Von derjenigen Nanons.“

Da hielt Fritz den Schritt an, legte die Hand fest um den Arm des Malers und sagte:

„Herr Schneffke, dieses Thema ist mir zu heilig, als daß ich einen Scherz darüber dulden könnte!“

„Scherze ich denn?“

„Was sonst?“

„Ich spreche im Gegenteil sehr im Ernst.“

„Das werden Sie mir sehr schwer beweisen können!“

„Sogar sehr leicht.“

„Wollen Sie etwa behaupten, die Abstammung, von welcher wir sprechen, zu kennen?“

„Nicht gerade diese Behauptung ist es, welche ich aufstellen will; aber es gilt Zufälligkeiten, welche, miteinander verglichen, zu Schlüssen führen können.“

„Zu Trugschlüssen!“

„Vielleicht. Heute aber habe ich keine Lust, Trug zu schließen. Seien wir aufrichtig! Sie interessieren sich für Nanon?“

„Ja.“

„Das heißt natürlich, Sie lieben sie?“

„Nichts anderes.“

„Nun gut! Sie sollen sie haben!“

„Sapperment! Sie widersprechen sich bedeutend!“

„Wieso?“

„Sie sagten erst heute, daß die Traube für mich viel zu hoch am Stock hänge.“

„Ja; aber inzwischen haben Sie mir einen großen Dienst erwiesen, und so will auch ich Ihnen nach Kräften förderlich sein. Mit einem Wort: Sie sollen Nanon haben.“

„Herr Schneffke, ich gestehe Ihnen aufrichtig, daß ich bis jetzt angenommen habe, Sie sprechen im Scherz. Aber der Ton, welchen Sie jetzt anschlagen, scheint mir Ernst zu bedeuten.“

„Es ist mein völliger Ernst.“

„Nun, Gottes Wege sind wunderbar; ihm ist nichts unmöglich. Aber Sie werden mir glauben, wenn ich versichere, daß ich sehr gespannt auf das bin, was Sie mir mitzuteilen haben.“

„Das glaube ich Ihnen. Ich vermute nämlich, daß Nanon nicht Eltern gewöhnlichen Standes gehabt habe. Ich war auf Schloß Malineau.“

„Ich auch. Und doch ist dort nichts zu erfahren gewesen.“

„Sie haben nichts erfahren und die beiden Schwestern auch nichts. Doch es ist trotzdem möglich, daß andere etwas erfahren. Glauben Sie, daß Nanon Sie wiederliebt?“

„Vielleicht.“

„Pah, vielleicht. Sie liebt Sie; das ist sicher! Ich habe es bemerkt, als ich auf der Birke hing. Aber glauben Sie, daß sie Ihnen ihre Hand reichen würde, wenn sie auf einmal Gewißheit bekäme, daß ihr Vater ein Adeliger sei?“

„Der Liebe ist alles möglich.“

„Aber diesem Vater würde das vielleicht nicht passen.“

„Das steht abzuwarten.“

„Darum will ich Ihnen die Hand bieten, sich diesen Vater so zu verpflichten, daß er Ihnen die Tochter geben muß.“

„Sie sprechen geradeso, als ob Sie sich entschlossen hätten, meine Vorsehung zu sein.“

„Das ist auch wirklich der Fall. Sie sollen heute dem Maler Hieronymus Aurelius Schneffke nicht umsonst aus der Patsche geholfen haben. Können Sie jetzt mit mir noch einmal in den Gasthof kommen?“

„Es würde mich niemand hindern, und doch möchte ich es unterlassen.“

„Warum?“

„Man soll nicht bemerken, daß wir miteinander zu tun haben. Der Wirt ist nämlich ein Verbündeter des Kapitäns.“

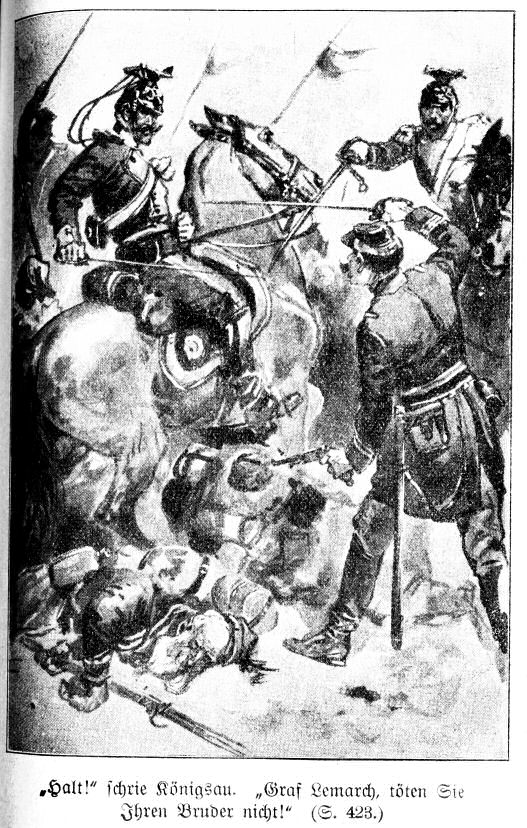

„Ach so! Das ist schade! Ich hätte Ihnen gern bereits heute ein Mittel in die Hand gespielt, Nanons Abstammung zu entschleiern.“

„Sollte es wirklich ein solches Mittel geben?“

„Ich vermute es und glaube nicht, mich dabei zu irren.“

„Dann stehe ich Ihnen zu Gebote, aber nicht im Gasthof. Ich werde Sie vielmehr bitten, mit nach meiner Wohnung zu kommen.“

„In die Apotheke?“

„Ja.“

„Wird das nicht auffallen?“

„Gar nicht. Es wird uns gar niemand bemerken.“

„Gut, so gehe ich mit. Diese Apotheke ist übrigens ein Haus, für welches ich eine lebhafte Sympathie hege.“

„Warum?“

„Weil da drei Personen wohnen, denen ich das lebhafteste Interesse widme.“

„Darf man diese Personen kennenlernen?“

„Gewiß! Die erste sind natürlich Sie.“

„Großen Dank!“

„Die zweite Person ist die Engländerin.“

„Ach so! Hm! Ja! Und die dritte?“

„Der Gehilfe.“

„Dieser? Wieso?“

„Ich habe ihm einmal einiges abgekauft, was ich noch nicht in Gebrauch genommen habe und ihm infolgedessen so recht gemütlich unter die Nase reiben möchte. Das wird schon einmal passen! Aber hier ist die Stadt. Also mit zu Ihnen?“

„Ja. Ich befinde mich in einer Spannung, welche gar nicht größer sein kann. Lassen Sie uns eilen.“

Fritz befand sich natürlich im Besitz eines Hausschlüssels. Nach kurzer Zeit hatte er mit dem Maler sein Zimmer erreicht und dort Licht gemacht. Dann erwartete er mit Ungeduld die Mitteilung seines Gastes.

„Haben Sie Papier und Bleistift hier?“ fragte dieser.

„Ja. Wollen Sie schreiben?“

„Nein, sondern zeichnen.“

„Was denn?“

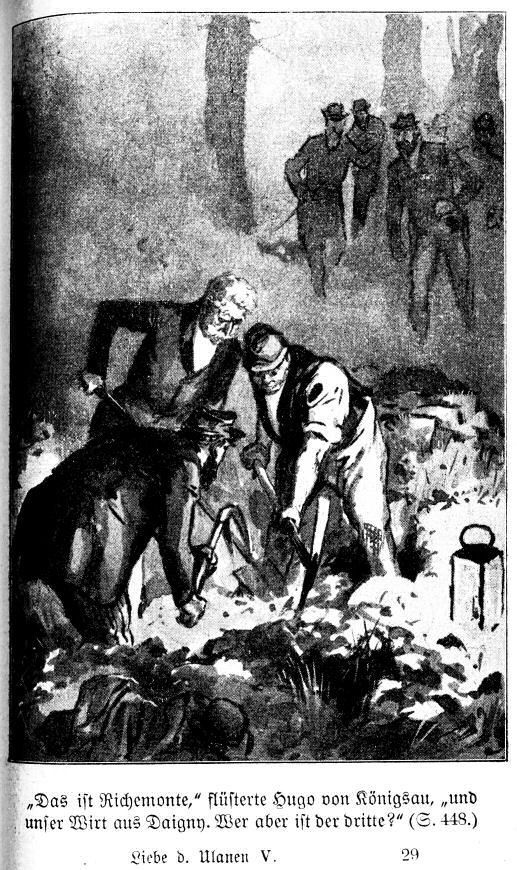

„Das werden Sie bald sehen. Geben Sie her!“

Er erhielt das Verlangte, setzte sich an den Tisch und sagte:

„Brennen Sie sich eine Zigarre an und lassen Sie sich die Zeit nicht lang werden. Ich muß meine Zeichnung aus der Erinnerung machen, und da heißt es, die Gedanken zusammenzunehmen.“

Fritz folgte diesem Rat. Er rauchte, und Schneffke zeichnete; Minute um Minute verging; es wurden Viertelstunden daraus, Fritz befand sich wie auf Kohlen; aber er sagte kein Wort, um nicht zu stören. Endlich, als bereits über eine Stunde vergangen war, legte Schneffke den Stift weg, hielt das Papier in gehörige Entfernung, um es genau zu betrachten, und sagte dann:

„Ich denke, daß es gelungen ist.“

„Was haben Sie gezeichnet? Darf ich es sehen?“

„Ja. Hier ist es.“

Fritz sah einen Frauenkopf von wunderbarer Lieblichkeit. Er hielt denselben sich in kürzerer und größerer Entfernung vor die Augen und sagte dann: „Ein allerliebster Scherz!“

„Scherz? Wieso?“

„Das ist ja Nanon!“

„Nanon? Ah! Wirklich?“

„Ja. Sie haben die Nanon in spe gezeichnet, so wie sie sein wird, wenn sie einige Jahre älter und Weib geworden sein wird.“

„So, so!“ lächelte Schneffke. „Sind Sie Ihrer Sache gewiß? Ich habe ganz im Gegenteil gedacht, Madelons Bild zu zeichnen.“

„Madelons? Hätte ich mich geirrt? Ja, richtig! Es ist nicht Nanon, sondern Madelon.“

„Sehen Sie das nun genau?“

„Ganz genau. Es ist keine Täuschung möglich.“

„Aber mein Lieber, wenn es nun wirklich meine Absicht gewesen wäre, Nanon zu zeichnen! Sehen Sie sich das Bild genau an!“

Fritz musterte nochmals das Porträt und sagte dann:

„Ich werde nicht klug daraus! Das ist sowohl Nanon, als auch Madelon, nur älter und ausgebildeter.“

„Sie werden nicht klug? Und doch habe ich Sie für klug gehalten. Ich werde Ihnen auf die Sprünge helfen. Wenn dieses Porträt dasjenige von Madelon und Nanon ist und doch auch wieder nicht ist, wessen Porträt muß es dann sein?“

„Das einer Schwester vielleicht.“

„Haben die beiden Genannten eine Schwester?“

„Nein.“

„So haben Sie also falsch geraten. Weiter!“

Fritz dachte einen kurzen Augenblick nach; dann zuckte es wie eine Erkenntnis über sein männlich hübsches Gesicht.

„Meinen Sie etwa die Mutter?“ fragte er.

„Warum nicht.“

„Ah! Also die Mutter soll es sein! Haben Sie denn die Dame gekannt? Sie ist längst tot.“

„Ich habe sie nie gesehen.“

„Aber wie kommen Sie dazu, ihr Porträt zu zeichnen?“

„Ich habe einmal ein Bild gesehen, ganz so wie dieses. Und darunter standen die Worte, welche ich jetzt auch unter diesen allerliebsten Kopf schreiben werde. Hier!“

Das Letztere war nicht nach der Wahrheit gesagt; aber es paßte so in seinen Plan. Fritz warf einen Blick auf die Worte und las:

„Mon doux et aimé becque fleur – mein süßer, lieber Kolibri! Herrgott! Mann, wie kommen Sie zu diesen Worten?“

„Ganz so, wie ich gesagt habe. Ich habe sie gelesen.“

„Und Nanon hat mir gesagt, sie wisse von ihrer Mutter, daß diese von dem Vater stets mit dem Kosenamen Kolibri bedacht worden sei. Wie kommen Sie dazu, aus diesem Namen zu schließen, daß – – –“

„Nun, daß – – –“

„Daß dieser Kopf das Porträt von Nanons Mutter sei.“

„Hm! Dieses Geheimnis müssen Sie mir schon lassen. Sie werden später das Weitere erfahren.“

„Schön! Aber Sie spannen mich auf die Folter!“

„Ich hoffe, daß es keine unangenehme Folter sein wird.“

„Darf ich Nanon das Bild zeigen?“

„Ja.“

„Auch Madelon?“

„Auch ihr, doch stelle ich meine Bedingungen.“

„Bedingungen? Ich hoffe, Sie werden nichts Unmögliches verlangen.“

„Nein. Was ich verlange, das ist zu Ihrem eigenen Glück. Sie dürfen das Bild den beiden Mädchen zeigen; aber Sie sagen nicht, von wem es ist.“

„Warum nicht?“

„Ich habe meine Absicht dabei.“

„Dann kann ich ja nichts erreichen!“

„O doch! Sie sollen das Bild nämlich noch einer dritten Person zeigen, aber auch ohne zu sagen, von wem Sie es haben.“

„Wer ist diese Person?“

„Es ist – ah, wissen Sie, wer hier im Haus verkehrt?“

„Ich kenne sie alle.“

„Ich habe sie im Garten bei der Engländerin gesehen.“

„Meinen Sie etwa Master Deep-hill?“

„Deep-hill, ja, so heißt er.“

„Und ihm soll ich das Bild zeigen?“

„Ja.“

„Wozu?“

„Sie werden von ihm Auskunft erhalten.“

„Was aber antworte ich, wenn man mich nach dem Zeichner fragt?“

„Da Porträt ist nicht ein Porträt, sondern ein Studienkopf, entworfen von einem Freund, an den Sie schreiben werden, um Aufklärung zu erhalten.“

„Ja. Diese Aufklärung habe ich von Ihnen zu erbitten?“

„Ja. Ich will jetzt im Hintergrund bleiben.“

„Lauter Rätsel! Von Deep-hill soll ich Auskunft erhalten und von Ihnen Aufklärung! Warum geben Sie mir diese nicht gleich jetzt?“

„Ich will mich vorher überzeugen, ob meine Vermutung das Richtige trifft oder nicht.“

„So muß ich mich fügen. Hoffentlich treffe ich Nanon bereits morgen. Und Deep-hill wird auch kommen. Wo finde ich Sie dann?“

„Im Gasthof. Aber Sie sagten, daß der Wirt der Verbündete des Kapitäns sei. Das ist, nach dem, was heute für mich geschehen ist, gefährlich. Ich werde mich also ausquartieren.“

„Wohin?“

„Das weiß ich noch nicht, werde es Ihnen aber durch einige Zeilen, die ich Ihnen sende, mitteilen.“

„Ich bitte sehr darum! Diese Angelegenheit ist mir so wichtig, daß ich keine Minute verlieren möchte.“

„Nun, laufen Sie nur nicht schon während der Nacht nach Schloß Ortry, sondern lassen Sie die Damen erst ausschlafen! Jetzt aber ist's genug. Ich werde gehen.“

Sie schieden unter den Versicherungen herzlicher Freundschaft voneinander. Fritz war so erregt, daß er nicht schlafen konnte. Er lief noch stundenlang im Zimmer umher, schmiedete Pläne und erging sich in tausenderlei Vermutungen. Endlich fühlte er sich doch körperlich und seelisch so angegriffen, daß er das Lager suchte.

Die Folge blieb nicht aus. Als er erwachte, war der Mittag nahe; es hatte bereits elf Uhr geschlagen. Und als er dann durch das Fenster blickte, sah er – Doktor Müller die Straße heraufkommen und in das Haus treten.

Was hatte dieser Besuch zu bedeuten? Er trank seinen Kaffee und kleidete sich zum Ausgehen an, um zu versuchen, ob er Nanon treffen könne. Da trat Müller bei ihm ein.

„Warst du heute bereits fort?“ fragte dieser.

„Nein.“

„So kann ich auch von dir nichts erfahren. Ich hielt es für möglich, daß du ihm zufälligerweise begegnet seist.“

„Wem?“

„Deep-hill.“

„Diesem? Sie suchen ihn?“

„Ja. Ich hatte ihn zu sprechen und fand ihn nicht. Ich erkundigte mich und erfuhr, daß der Kapitän gesagt habe, der Amerikaner sei heimlich abgereist.“

„Und das glauben Sie nicht?“

„Nein. Er hätte ganz sicher vor seiner Abreise noch mit mir gesprochen. Ich ging daher jetzt zu meiner Schwester, habe aber auch nichts weiter erfahren, als daß er gestern am Nachmittag hier gewesen sei.“

„Ist er dann auf dem Schloß gewesen?“

„Nein. Es hat ihn niemand gesehen.“

„Donnerwetter! Niemand gesehen! Da fällt mir ein – ah, das wäre doch ein verdammter Streich!“

„Was?“

„Dieser Maler Schneffke strich gestern im Wald herum, und ich erfuhr von ihm, daß er dem Amerikaner begegnet sei.“

„Wo?“

„Eben draußen im Wald.“

„In welcher Gegend?“

„Es muß gewesen sein, kurz bevor ich mit dem Maler zusammentraf, also vermutlich zwischen dem alten Turm und der Klosterruine.“

„So muß ich hinüber zu diesem Schneffke.“

„Er hat sich ausquartiert.“

„Wohin?“

„Das weiß ich noch nicht; er wird es mir aber jedenfalls heute noch mitteilen.“

„Schade. Ich befinde mich in hoher Besorgnis um Deep-hill. Der Kapitän trachtet ihm nach dem Leben; das weiß ich sehr genau. Wer weiß, was da geschehen ist!“

„Himmelelement! Und gerade jetzt brauche ich den Amerikaner so notwendig!“

„Wozu?“

„Wegen einer Auskunft über Nanons Eltern.“

„Dieser soll Auskunft geben können?“

„Ja. Bitte, Herr Doktor, haben Sie die Güte, sich einmal dieses Bild zu betrachten!“

Er erzählte seine Unterredung mit dem Maler. Müller hörte aufmerksam zu, betrachtete das Bild sehr genau und sagte dann:

„Dieser Aurelius Hieronymus Schneffke ist in Wirklichkeit ein psychologisch höchst interessanter Mensch. Er scheint eine Zusammensetzung von Klugheit und Dummheit, List und Vertrauensseligkeit zu sein. Was er dir hier sagt, das beweist, daß er noch weit mehr weiß. Aber wie er den Amerikaner zu dieser Angelegenheit in Beziehung bringen kann, das weiß ich nicht. Dieser letztere aber ist nicht verreist. Ich werde nach ihm forschen.“

„In den Gewölben?“

„Auch das.“

„Soll ich helfen?“

„Ja. Ich will jetzt meine Erkundigungen fortsetzen und erwarte dich punkt drei Uhr im Waldloch.“

Er ging, und bald darauf verließ auch Fritz die Stadt, um die Nähe des Schlosses aufzusuchen.

Der Zufall war ihm außerordentlich günstig, denn als er vom alten Turm her den Weg nach dem Park einschlug, kamen ihm – die beiden Schwestern entgegen.

Sie waren sehr erfreut, ihn zu sehen, und luden ihn ein, sie auf dem Spaziergang zu begleiten. Es war ein schöner Tag, so vertieften sie sich in den Forst, bis die Damen müde wurden und den Vorschlag machten, im Moos auszuruhen. Während der Unterhaltung, welche nun geführt wurde, kam auch die Rede auf die Erlebnisse in Malineau, auf den alten Betreu und dessen Familie. Natürlich wurde dabei auch die verstorbene Mutter erwähnt.

„Ihren Papa also haben Sie gar nicht gekannt?“ fragte Fritz, der froh war, das Gespräch auf dieses Thema gebracht zu wissen. „Sie wissen auch nicht, was er war?“

„Gar nichts wissen wir, außer einigen Nebensachen.“

„Da fällt mir ein: Sagten Sie nicht einmal, Mademoiselle Nanon, daß Ihr Papa die Mama gern Kolibri gerufen hatte?“

„Ja.“

„Eigentümlich. Daran wurde ich gestern sehr lebhaft erinnert.“

„Wieso?“

„Ich suchte alte Briefe durch und fand dabei ein Blatt mit einem Studienkopf. Unter dem letzteren stand die eigentümliche Unterschrift: Mein süßer, lieber Kolibri.“

„Wirklich? Gewiß?“ fragten die Schwestern.

„Ja.“

„Das ist allerdings höchst wunderbar. Wessen Porträt war es?“

„Es war kein Porträt, sondern ein Studienkopf.“

„Wenn man ihn doch einmal sehen könnte.“

„Das hat keine Schwierigkeiten. Aber es hat auch keinen Zweck. Es ist ja ein ganz fremder Kopf.“

„Aber die Unterschrift macht ihn so interessant.“

„Nun, wenn ich nicht irre, habe ich das Blatt bei mir.“

„Dann bitte, bitte! Dürfen wir es sehen?“

„Sehr gern.“

Er nahm die Brieftasche heraus, suchte eine Zeitlang darin, zog dann das Blatt hervor und gab es ihnen. Er befand sich in außerordentlicher Spannung, welchen Eindruck es machen werde.

Er brauchte nicht lange zu warten. Kaum hatten die Schwestern einen Blick auf den Kopf geworfen, so fuhren sie auf.

„Die Mama!“ rief Madelon.

„Ja, unsere Mama! O mein Gott, das ist sie wirklich, die liebe, gute Mama!“ rief auch Nanon.

Fritz stellte sich ganz verwundert und fragte:

„Wie? Ihre Mama soll das sein?“

„Ja, sie ist es.“

„Das ist jedenfalls eine Täuschung!“

„Nein, nein. Es ist gar kein Zweifel.“

„Erinnern Sie sich Ihrer Mutter denn noch so deutliche?“

„Ganz und gar. Wir waren nicht sehr alt, als sie starb, aber wir hatten sie so sehr lieb, und wen man so lieb hat, den kann man nie vergessen.“

Und Madelon fügte hinzu:

„Selbst wenn wir uns irrten, denken Sie doch hier an diese Unterschrift. Wer könnte da noch zweifeln.“

„Wie aber kommt mein Freund zu diesem Bild?“

„Von wem ist es?“

„Ein Freund von mir hat es gezeichnet, damals ein angehender Maler. Er schenkte es mir, weil ich mich an diesen Zügen nicht sattsehen konnte.“

„Ah, es hat Ihnen gefallen?“

„Sehr, o sehr.“

„Aber wie kann dieser Freund unsere Mama kennen? Ah, ich spreche ja wirklich wie ein Kind! Ich weiß gar nicht einmal, wo er gelebt hat. Vielleicht in dieser Gegend?“

„Nein, sondern in Deutschland. Ich glaube nicht, daß er jemals in diese Gegend gekommen ist.“

„Wo befindet er sich jetzt?“

„Auf einer Reise. Er schreibt mir, daß er bald heimkehren und mich dabei besuchen will.“

„So kennt er Ihren jetzigen Aufenthalt?“

„Ja.“

„Und hier, hier wird er Sie besuchen?“

„Ja. Er steigt hier ab, um einen Tag bei mir zu bleiben.“

„O bitte, Monsieur, fragen Sie ihn doch nach diesem Bild!“

„Ganz gewiß werde ich es tun.“

„Und – – – aber nein, das wäre zu unbescheiden.“

„Was?“

„Das Bild unserer guten Mama. O Monsieur.“

Es traf ihn dabei ein Blick aus ihren schönen Augen, welcher zu beredet war, als daß er ihn nicht hätte verstehen können. Er schüttelte den Kopf und antwortete:

„Es geht nicht, Mademoiselle Madelon. Ich würde gern ja sagen, aber es geht wirklich nicht.“

„Warum nicht?“

„Weil – na, weil Sie zu zweien sind.“

„Ist das wirklich ein Grund?“

„Gewiß. Zu zweien können Sie es nicht besitzen, denn die eine wohnt hier und die andere in Berlin.“

„Sie sind nicht so gut, wie ich dachte!“

„Sie irren. Um Ihnen das zu beweisen, will ich an einen Ausweg denken. Soll ich?“

„Was meinen Sie?“

„Ich habe früher einmal ein wenig gezeichnet –“

„Ach so! Sie sollten – – –?“

„Wenigstens versuchen.“

„Werden Sie es können?“

„Vielleicht. Dann kann jede eins erhalten.“

„Sie lieber, guter Mensch!“

„Vorhin nannten Sie mich nicht so, Mademoiselle Madelon.“

„Verzeihen Sie. Ich bin überzeugt, daß Sie der Tochter nicht zürnen werden, die das Bild ihrer verstorbenen Mutter zu besitzen wünscht.“

„Wie sollte ich zürnen!“

„Wann aber kommt Ihr Freund!“

„Wahrscheinlich sehr bald.“

„Das ist herrlich! Er wird uns sagen müssen, wer ihm zu diesem Kopf gesessen hat. Er ist so charakteristisch gehalten und so sauber gearbeitet, gerade – – – ah, es wäre wohl lächerlich, dies zu sagen.“

„Was?“

„Ich sah während der Bahnreise die Tierbilder eines Mitreisenden, des Tiermalers Schneffke. Dort waren es Tierköpfe und hier ist es ein Menschenkopf, aber dieser ist ganz in derselben Manier gehalten. Man möchte beinahe sagen, daß Schneffke auch diesen Kopf gezeichnet habe.“

Fritz wunderte sich über den Scharfblick der Dame. Er hatte seinen Zweck erreicht. Er hatte den Beweis, daß dieser Kopf wirklich derjenige sei, für welchen Schneffke ihn ausgegeben hatte. Nun brannte er darauf, mit dem Amerikaner zusammenzutreffen.

Er begleitete die beiden Schwestern bis in die Nähe des Schlosses zurück und begab sich dann nach dem Waldloch, wo er sich zunächst überzeugte, daß er nicht beobachtet werde. Zur angegebenen Zeit stellte sich Müller ein.

„Sind wir hier sicher?“ fragte er.

„Es ist niemand in der Nähe.“

„So wollen wir den Eingang öffnen.“

„Der Amerikaner ist also wirklich verschwunden?“

„Ja. Wir müssen sehen, ob er hier vielleicht in eine Falle geraten ist.“

„Dann können wir auch gleich nach einem zweiten sehen, Herr Doktor.“

„Was meinst du?“

„Sie sprachen unlängst von einem Keller des Mittelpunktes, wenn ich mich nicht irre?“

„Ja. Ich vermutete meinen Vater dort.“

„Wir fanden diesen Keller aber nicht. Heute während der Nacht nun ist mir ein Gedanke gekommen – – –“

„Den ich errate. Es wird ganz der meinige sein. Du hast an Schneffke gedacht?“

„Ja.“

„Er befand sich in einem Lokal, in welchem wir noch nicht gewesen waren.“

„Und dieses Lokal lag nicht weit vom Mittelpunkt.“

„Richtig! Und aus dem Raum, in welchem der Maler steckte, führte eine Tür weiter.“

„Wohin mag sie gehen?“

„Wir werden es heute sehen. Gestern abend gab es keine Zeit zu dieser Untersuchung.“

„Waren Sie noch im Steinbruch?“

„Ja. Es war eigentlich nicht notwendig. Ich habe nichts neues gehört. Aber meine Vermutung über die Richtung des Ganges hat sich bestätigt. Dieser Letztere ist nur an seinem Ausgang in den Steinbruch zugeschüttet. Räumt man den Schutt hinweg, so steht der Eintritt offen. Jetzt aber komm. Wir wollen beginnen.“

„Aber der Alte?“

„Ich fürchte ihn nicht.“

„Das weiß ich. Besser aber ist es doch auf alle Fälle, daß er uns nicht überrascht. Wie mag es sich das Verschwinden des Malers erklären?“

„Überlassen wir ihm dies selbst. Komm.“

Sie zogen den Stein hinweg, krochen in die Öffnung und schlossen diese dann von innen. Auf dieselbe Weise gelangten sie dann auch in den Gang. Dort angekommen, brannte Müller seine Laterne an.

Nun suchten sie das Gewölbe auf, in welchem gestern Herr Hieronymus Aurelius Schneffke gesteckt hatte. Alle Türen, welche sie öffneten, verschlossen sie hinter sich wieder.

An Ort und Stelle angekommen, schloß Müller die zweite Tür auf, welche er gestern bemerkt hatte. Diese führte in eine runde Halle, welche vollständig leer war und keine andere, zweite Tür besaß. Aber gerade in der Mitte ging ein ungefähr sechs Fuß im Durchmesser haltendes Loch in die Tiefe hinab.

„Was mag das sein?“ fragte Müller.

„Ein Brunnen vielleicht.“

„Möglich. Aber man erkennt keine Spur irgendeiner Vorrichtung, wie sie bei Brunnen gewöhnlich sind. Dieses Loch kommt mir verdächtig vor.“

„Ob es tief sein mag?“

„Wollen sehen.“

Er suchte nach einem Stein, um ihn hinabzuwerfen, doch war nicht das kleinste Steinchen zu sehen.

„Ich habe Siegellack einstecken“, bemerkte Fritz.

„Schön. Brich ein Stück davon ab.“

Sie ließen das Stückchen hinabfallen und horchten. Es dauerte mehrere Sekunden, ehe sie einen leisen Ton vernahmen. Der Brunnen war ungewöhnlich tief.

„Hast du den Schall richtig gehört?“ fragte Müller.

„So ziemlich.“

„Klang es nach Wasser?“

„Ja. Auf festen Grund ist der Siegellack nicht gefallen.“

„Das denke ich auch. Wollen eine zweite Probe machen.“

Er nahm die sämtlichen Streichhölzchen, welche er bei sich trug, brannte sie an und warf sie hinab. Die schwefelige Flamme sank ziemlich schnell zur Tiefe und verlöschte unten so schnell, daß mit Gewißheit auf Wasser zu schließen war.

„So ist es also vergebens“, sagte Müller. „Es ist ein Brunnen, weiter nichts, kein Schacht, wie ich erst dachte. Wir wollen aber nichts unversucht lassen und noch an die Wände klopfen.“

Auch das führte zu nichts. Die Mauern waren rundum massiv, natürlich mit Ausnahme der Tür, durch welche sie beide gekommen waren.

„Also wieder hinaus. Suchen wir nun den Amerikaner.“

„Aber wo? Diese unterirdischen Gänge sind so ausgedehnt, daß man tagelang vergebens suchen kann.“

„Ich habe eine Vermutung. Da vorn, wo wir den Alten mit Rallion belauschten, scheint der Gefängnisraum zu sein. Wollen zuerst dort nachsuchen.“

Sie bogen von diesem jetzigen Gang nach links ab, welcher in der Richtung nach dem Schloß führte. Sie erreichten die wohlbekannte Tür und den Keller, in welchem die Kisten standen. Hier blieben sie zunächst stehen, um zu lauschen. Es war nichts zu hören. Dennoch aber begaben sie sich nach dem Hintergrund, wo Müller an die Tür klopfte.

„Ist jemand da drin?“ fragte er.

Keine Antwort.

„Steckt jemand hinter dieser Tür?“ wiederholte er.

Da war es, als ob ein Räuspern zu vernehmen sei.

„Warum wird nicht geantwortet?“

Abermals dasselbe Räuspern, aber keine Antwort.

„Es steckt jemand drinnen, unbedingt“, sagte Fritz. „Aber warum antwortet man nicht?“

„Werden es gleich erfahren.“

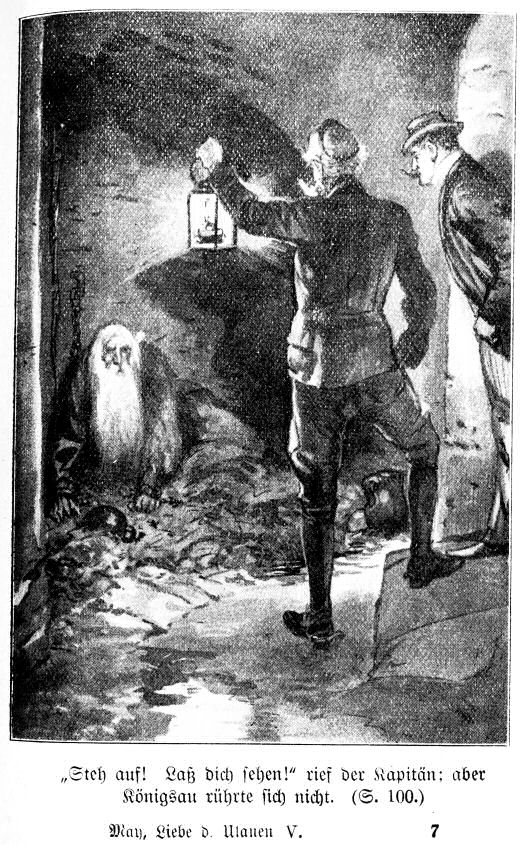

Müller schob die Riegel zurück und öffnete. Er ließ den Schein der kleinen Laterne auf den Boden fallen, wo eine Gestalt zusammengekrümmt lag.

„Warum antworten Sie nicht?“ fragte er.

Beim Klang dieser Stimme sprang der Bewohner dieses Lochs blitzeschnell empor.

„Höre ich recht?“ fragte er. „Sie, Herr Doktor?“

„Ja.“

„Ich dachte, der Kapitän sei es; darum antwortete ich nicht.“

„Ach so. Aber Master Deep-hill, wie kommen Sie in diese schauderhafte Lage?“

„Der alte Teufel hat mich in die Falle gelockt. Wie aber kommen Sie hinter seine Schliche und dann hierher, mir zu öffnen?“

„Davon nachher. Jetzt treten Sie zunächst heraus. So. Schieben wir die Riegel wieder vor. Setzen Sie sich auf die Kiste, und erzählen Sie uns, wie es der Alte angefangen hat, Sie herabzulocken!“

„Zunächst die Frage: Kennen Sie diese Räumlichkeiten alle? Und auch den Zweck, zu welchem sie gebaut wurden?“

„Sehr genau.“

„Gut, so werde ich keine Sünde begehen, wenn ich davon spreche.“

Er erzählte nun, wie er gestern dem Alten im Wald begegnet sei und was darauf alles geschehen war. Als er zu Ende war, fragte er dann:

„Welchem Umstand habe ich aber diese unerwartete Befreiung zu verdanken?“

Müller klärte ihn darüber auf und erkundigte sich dann angelegentlich:

„Was werden Sie nun tun, Master?“

„Ich gehe natürlich direkt von hier aus zum Staatsprokurator um diesen Satan in Ketten legen zu lassen.“

„Vielleicht tun Sie das doch nicht.“

„Nicht?“ stieß der Amerikaner hervor. „Halten Sie mich für wahnsinnig? Soll ich so einen Teufel etwa noch gar eine öffentliche Belobigung zuteil werden lassen?“

„Das nicht. Aber ich werde Sie bitten, die Anzeige aus Rücksicht auf mich zu unterlassen.“

„Jede Bitte will ich Ihnen erfüllen, jede, diese eine nicht. Er hätte mich verschmachten lassen, aber selbst die Qualen einer Hölle hätten mich nicht zwingen können, ihn in den Besitz der verlangten Summe zu bringen.“

„So werde ich Ihnen die Gründe mitteilen, welche mich zu meiner Bitte bewegen. Diese werden Sie wenigstens anhören.“

„Das kann ich Ihnen nicht versagen.“

„Ich danke. Sie ahnen nicht, was ich in diesem Augenblick wage, Monsieur. Ich spiele va banque, aber ich weiß, daß Sie ein Ehrenmann sind, der mein Vertrauen nicht zu mißbrauchen vermag. Sie sind ein Franzose und lieben Ihr Volk und Ihr Vaterland?“

„Ich liebe mein Vaterland, aber die Erfahrungen, welche ich gegenwärtig mache, sind nicht geeignet, mich an meine Landsleute zu ketten.“

„Sie haben gesagt, daß Sie die Deutschen hassen?“

„Zu wem?“

„Zu diesem da.“

Er ließ den Lichtschein auf Fritzens Gesicht fallen.

„Ah, der Pflanzensammler?“ sagte der Amerikaner erstaunt. „Sie, Sie kommen, mich zu befreien?“

„Warum soll er das nicht? Er wird noch mehr für Sie tun, wie Sie bald erfahren werden. Lernen Sie erst die Deutschen kennen. Auch ich bin einer!“

„Auch Sie?“ fragte Deep-hill, indem er einen Schritt zurücktrat. „Wirklich, auch Sie?“

„Ja. Sie verzeihen, daß ich Ihnen das nicht früher sagte. Die Umstände gestatteten das nicht.“

„Aber, mein Gott, diese Dame, Miß Harriet de Lissa?“

„Ist meine Schwester!“

„Also auch eine Deutsche?“

„Ja.“

„Was höre ich da! Das ist ja – ah!“

Er holte tief, tief Atem. Wäre es heller gewesen, hätte man sehen können, daß beinahe Totenblässe sein Angesicht bedeckte. Müller legte ihm beruhigend die Hand auf die Achsel und sagte:

„Bitte, urteilen Sie nicht jetzt, sondern nachher. Fritz, gehe vor an die Tür und passe auf, daß wir nicht überrascht werden. Hörst du Schritte, so kommst du sofort zurück.“

„Ein Deutscher! Ein Deutscher!“ wiederholte Deep-hill. „Und das sagen Sie mir hier, hier an diesem Ort, an welchem Ihre Feinde den Tod, welcher Ihr Volk treffen soll, in solcher Ausdehnung vorbereiten. Wenn das der alte Kapitän wüßte.“

„Nur Gott lenkt die Geschicke der Völker; den Kapitän fürchten wir nicht. Bitte, setzen Sie sich mir gegenüber, und hören Sie mir zu.“

Der Amerikaner setzte sich, und Müller begann mit halblauter Stimme zu erzählen von seinem Großvater Hugo und seiner Großmutter Margot. Er erzählte weiter und weiter, alles, was seine Familie erlitten und erduldet hatte. Er nannte den Namen Königsau nicht, aber den Namen des Kapitäns nannte er.

Deephill hörte wortlos zu, und selbst als die Erzählung zu Ende war, schwieg er noch eine ganze Weile; dann sagte er leise vor sich hin:

„Schrecklich. Kann es wirklich solche Menschen geben?“

„Gewiß. Sie haben das ja an sich selbst erfahren.“

„Ich?“

„Ja. Hat man nicht ein heißgeliebtes Weib und zwei herzige Kinder von Ihrer Brust gerissen? Der das tat, war ein Franzose, Ihr eigener Vater, und Ihr Weib, welches mit allen Lebensfasern an Ihnen hing, war eine Deutsche.“

„Sie irren. Sie liebte mich nicht; sie war mir nicht treu. Sie verließ mich schamlos eines Buhlen wegen.“

„Das ist Lüge.“

„Das denken Sie, aber beweisen können Sie es nicht. Warum hat sie sich nicht von mir finden lassen? Ich habe sie gesucht an allen Orten, bis auf den heutigen Tag. Wo ist sie? Wo sind meine Kinder? Sie selbst hat sich mir entzogen, sich und meine Kinder. Mein ganzes Vermögen würde ich opfern, um nur meine Kinder zu sehen. Wo sind sie, wo?“

„Halten Sie Ihr Weib wirklich dessen fähig, sie, die Sie einst nicht anders nannten als ‚mon doux et aimé becque fleur‘?“

Da fuhr Deep-hill von seinem Sitz auf und fragte:

„Herr, woher wissen Sie das?“

„Warten Sie einen Augenblick.“

Er holte den von Schneffke gemalten Frauenkopf und gab das Blatt dem Amerikaner.

„Lesen Sie und sehen Sie“, sagte er, indem er das Licht der Laterne auf die Zeichnung fallen ließ.

Der Blick des Amerikaners fiel auch darauf. Seine Hände begannen zu zittern; ein tiefer, tiefer Atemzug hob seine Brust.

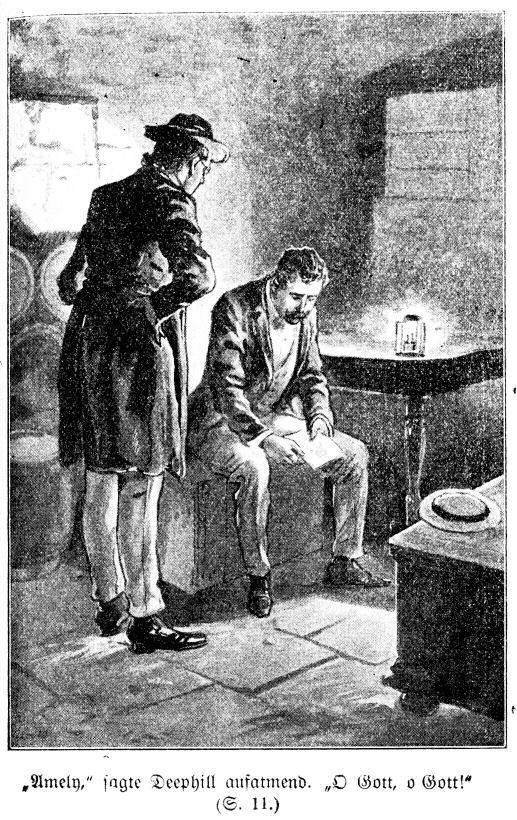

„Amély, Amély“, sagte er dann. „Ja, es ist Amély, mein Kolibri. O Gott, o Gott!“

Er ließ das Blatt aus den Händen fallen und brach beinahe zusammen. Er vermochte nicht, ein gewaltiges, plötzlich hervorbrechendes Schluchzen zu unterdrücken.

Müller verhielt sich ruhig. Endlich raffte Deephill das Blatt wieder auf und fragte:

„Lebt sie noch?“

„Nein, aber sie hat ihre Rechtfertigung hinterlassen.“

„Haben Sie sie gekannt?“

„Nein. Nur der Zufall hat mir dieses Blatt in die Hand gegeben. Das und das Weitere werden Sie dort von meinem Diener erfahren.“

„Ihr Diener? Ah! Sie selbst sind der Sohn jener Familie, von welcher Sie erzählten?“

„Ja, Sie raten richtig.“

„Und Sie sind gekommen, sich an dem Kapitän zu rächen?“

„Nein. Ich überlasse Gott die Rache; aber ich tue meine Pflicht. Werden Sie mir vielleicht dabei Hindernisse bereiten, Monsieur Gaston de Bas-Montagne?“

„Wie? sie kennen meinen Namen?“

„Natürlich. Ich besitze nicht nur das Bild Ihrer Frau, sondern auch – – – sind Sie stark genug, es zu hören?“

„Was?“

„Ihre Kinder – – –“

„Meine Kinder? Gott, o Gott! Sagen Sie, sagen Sie, leben sie noch?“

„Ja.“

„Wo, wo? Schnell, schnell!“

„Wenn Sie es wünschen, können Sie sie heute noch sehen.“

„Natürlich, natürlich wünsche ich es! Mein Gott! Meine Kinder am Leben! Ich soll sie sehen! Welch eine Seligkeit! Sagen Sie, Herr Doktor, wo befinden sie sich?“

„Hm!“ lächelte Müller. „Sie haben sie vielleicht bereits gesehen, eine der Schwestern aber ganz gewiß.“

„Wo? Wo denn?“

„Hier in der Nähe. Jedenfalls können Sie sich auf Ihre Frau Gemahlin besinnen?“

„Sehr gut, sehr gut! Sie steht noch ganz lebensvoll in meinem Gedächtnis.“

„Auch ihre Züge?“

„Ja, ja. Oh, dieses liebe, milde, zarte, freundliche Angesicht habe ich doch nicht vergessen können!“

„Nun gut! Ist Ihnen hier nicht vielleicht eine Dame begegnet, welche Ihrer verstorbenen Frau ähnlich ist?“

„Doch, o doch! Ich war ganz frappiert über die Ähnlichkeit.“

„Wer war es?“

„Fräulein Nanon. Ich wiederhole, daß ich beim Anblick dieser jungen Dame fast bestürzt war; aber – – –“

„Was aber?“

„Ich erkundigte mich nach ihrem Namen. Er lautete Charbonnier. Die Ähnlichkeit mußte also eine ganz zufällige sein.“

„Haben Sie sich auch nach ihren Familienverhältnissen erkundigt, Herr Deep-hill?“

„Ja. Sie ist eine Waise aus Schloß Malineau in der Gegend von Etain.“

„Aber Sie erfuhren doch auch, daß sie eine Schwester hat?“

„Ja. Ich bin mit dieser Schwester gefahren. Sie befand sich mit mir im Coupé.“

„Und die Züge von Fräulein Madelon sind Ihnen nicht aufgefallen? Die beiden Schwestern sehen sich ja außerordentlich ähnlich.“

„Madelon trug im Coupé einen Schleier.“

„Aber auffallen muß Ihnen doch wenigstens jetzt, daß es zwei Schwestern gibt, welche Waisen sind, ihren Vater nicht gekannt haben und eine so große Ähnlichkeit mit Ihrer Frau besitzen!“

„Allerdings. Aber – – – wollen Sie damit sagen, daß Nanon und Madelon meine Kinder sind?“

„Ja, sie sind es.“

„Mein Gott! Wirklich?“

„Es ist gar kein Zweifel möglich!“

„Aber wie wollen Sie das beweisen? Die bloße Ähnlichkeit ist noch kein Beweis.“

„Das ist wahr. Aber dort mein Diener wird imstande sein, Ihnen weitere Aufklärungen zu geben.“

„So kommen Sie, schnell, schnell! Wir gehen sofort nach Schloß Ortry, wo ich die Kinder treffen werde.“

Es war eine leicht zu erklärende Erregung über ihn gekommen. Er wendete sich, um schnell zu gehen; Müller aber hielt ihn zurück und sagte:

„Halt, nicht so rasch! Denken Sie wirklich daran, jetzt nach Ortry zu gehen?“

„Gewiß! Natürlich!“

„Und der alte Kapitän?“

„Was frage ich jetzt nach ihm?“

„Was Sie betrifft, so ist es freilich begreiflich, daß Sie jetzt an nichts anderes denken, als Ihre Kinder zu finden; aber ich bitte Sie dringend, auch auf mich Rücksicht zu nehmen.“

„Wieso?“

„Ich möchte ein Zusammentreffen zwischen Ihnen und dem Kapitän jetzt noch vermeiden.“

„Warum?“

„Aus naheliegenden Gründen, welche mir ganz außerordentlich wichtig sind, obgleich wir sie jetzt nicht zu erörtern brauchen. Mir ist jetzt das allerwichtigste die Frage, wie Sie sich in bezug auf den Kapitän zu verhalten gedenken.“

„Nun, angezeigt wird er. Seine Strafe muß er erhalten. Ich lasse mich nicht zum Zweck der Beraubung von ihm einsperren.“

„Wenn ich Sie nun ersuche, von dieser Anzeige noch abzusehen?“

„Aus welchem Grund aber?“

„Ich habe Ihnen bereits eine Andeutung gegeben. Es sind in diesen unterirdischen Gewölben noch Menschen eingesperrt, welche ihre Lebensbedürfnisse nur durch den Kapitän erhalten. Wenn er arretiert wird und nichts gesteht, müssen sie elend verkommen und verschmachten.“

„So muß man ihn zum Geständnis bringen!“

„Wodurch?“

„Durch Zwang.“

„Welchen Zwang meinen Sie? Die Zeiten der Tortur sind glücklicherweise vorüber.“

„So muß man, sobald man ihn eingesperrt hat, nach diesen Unglücklichen schleunigst suchen!“

„Meinen Sie, daß man sie finden wird, ehe sie verschmachtet, verhungert und verdurstet sind?“

„Halten Sie dieses Nachforschen für so schwer?“

„Gewiß. Bedenken Sie, daß sich jedenfalls auch mein Vater unter ihnen befindet!“

„Dann möchte ich allerdings Ihren Wunsch berücksichtigen.“

„Und noch eins, was ich Ihnen als Ehrenmann ja wohl nicht zu verheimlichen brauche: Es gibt noch gewisse andere Gründe, welche es mir wünschenswert erscheinen lassen, daß der Alte jetzt noch frei bleibt.“

„Politische?“

„Auch mit.“

„Hm! Ich verstehe, und werde Sie natürlich nicht verraten. Zeige ich den Kapitän an, so müssen Sie als Zeuge dienen. Er aber soll nicht wissen, daß Sie sein Feind sind.“

„So ist es, Herr Deep-hill. Also – – –?“

„Gut! Ich sehe noch von einer Anzeige ab. Aber nach Ortry muß ich dennoch, um meine Töchter zu sehen!“

„Das ist nicht notwendig. Fritz Schneeberg mag Sie zu meiner Schwester führen, welche sich wegen Ihres Verschwindens bereits in großer Besorgnis befand.“

„Wirklich?“ fragte der Amerikaner rasch.

„Ja. Ich ging zu ihr, um mich zu erkundigen, ob Sie vielleicht bei ihr gewesen seien. Ihr Erscheinen wird sie beruhigen. Dann führe ich Ihnen Ihre Töchter zu.“

„Werden sie von Ortry fort können?“

„Wer will sie halten?“

„Der Alte!“

„Oh, der ahnt ja nichts. Also gehen wir! Vorher aber wollen wir dafür sorgen, daß hier keine Spur meiner Anwesenheit zu finden ist.“

„Tun Sie das! Vorher aber noch eins, mein bester Herr Doktor! Sie haben mir nicht nur die Freiheit wiedergegeben, sondern Sie haben mir sogar das Leben gerettet. Ich hätte die Sonne nie wieder gesehen. Sie können versichert sein, daß ich Ihnen das nicht vergessen werde. Ich bleibe Ihr Schuldner für die ganze Lebenszeit. Verfügen Sie über mich ganz nach Ihrem Belieben!“

Müller warf ihm einen ernsten, forschenden Blick zu und fragte dann sehr langsam und mit Nachdruck:

„Wissen Sie, was das heißt? Haben Sie auch an die Tragweite dieses Wortes gedacht?“

„Gewiß!“

„Nun, was mich betrifft, das heißt, meine Person, so haben Sie allerdings nicht die geringste Verbindlichkeit. Ich adressiere Ihre Dankbarkeit dort an den, den ich jetzt meinen Diener nenne, und an noch einen, den Sie wohl noch kennenlernen werden. Dennoch aber sehe ich voraus, daß ich gezwungen sein werde, Sie mit Bitten zu belästigen. Werden Sie diese berücksichtigen, so sind Sie nicht mein Schuldner, sondern ich bin der Ihrige.“

„Bitten, welche mit Ihrer vermutlichen Mission in Beziehung stehen?“

„Ja.“

„Ich werde sie erfüllen.“

„Aber Sie sind Franzose!“

„Und Sie sind Deutscher. Ich haßte die Deutschen. Ich kam, um das meinige zu ihrem Nachteil beizutragen. Aber ich denke bereits ganz anders, Herr Doktor. Betrachten Sie mich immerhin als Ihren Schuldner! Und nicht nur als das, sondern auch als Ihren Freund. Sie können versichert sein, daß ich nichts tun werde, was Ihnen bei der Erfüllung Ihrer Pflichten hinderlich sein könnte.“

„Ich danke Ihnen! Ich halte Sie für einen Ehrenmann, fühle mich aber dennoch durch Ihre Versicherung doppelt beruhigt, wie ich Ihnen aufrichtig gestehe.“

„Und noch eins, Herr Doktor. Wer ist dieser zweite, von dem Sie vorhin sprachen?“

„Ein Maler, welcher sich jetzt in der Gegend von Thionville befindet.“

Das fiel dem Amerikaner auf. Er fragte:

„Er ist also nicht von hier?“

„Nein.“

„Wohl ein kleiner, dicker Kerl mit Kalabreserhut und goldener Brille?“

„Allerdings.“

„Ah, den kenne ich, wenn Sie nämlich diesen sogenannten Hieronymus Aurelius Schneffke meinen.“

„Den meine ich allerdings.“

„Ihm bin ich Dank schuldig?“

„Ja, sogar sehr großen, wie Sie jedenfalls recht bald erfahren werden.“

„O weh, ich bin mit ihm zusammengeraten.“

„Weshalb?“

„Einer Kleinigkeit wegen. Mein verteufeltes Temperament! Ich bin ungemein hitzig, Herr Doktor!“

„Das läßt sich bei einiger Mühe und Selbstzucht wohl ändern. Doch kommen Sie! Dieser Ort ist nicht zum Verweilen einladend. Und was wir noch zu besprechen haben, hat Zeit für später.“

Sie gingen. Im Freien gab Müller den Befehl, in der Stadt sofort nach dem Maler zu suchen und ihn zum Apotheker zu führen. Dann trennten sie sich.

Müller wendete sich der Richtung des Schlosses zu. Da er auf den gebahnten Pfaden einen Umweg gemacht hätte, so drang er in gerader Richtung mitten durch den Wald. Er war noch gar nicht weit gekommen, so blieb er stehen.

„Was war das?“ dachte er, indem er lauschte.

Es war ein eigentümlicher Ton, welcher sich jetzt wieder hören ließ, an sein Ohr gedrungen.

„Was mag das sein? Die Stimme eines Tieres? Das ist ein Brummen oder Blöken, wie ich es noch gar nicht gehört habe – so dumpf, verworren und tief!“

Er horchte weiter. Der Ton ließ sich zum dritten Mal vernehmen.

„Dieser Laut läßt sich nicht unter die Tierstimmen registrieren. Das ist keineswegs etwas Gewöhnliches. Wollen einmal sehen!“

Er ging dem Schall nach und blieb von Zeit zu Zeit stehen, um zu horchen.

„Wahrhaftig, das ist ein Mensch! Er ruft in zwei Sprachen, deutsch und französisch, wie aus der Erde heraus.“

„Hallo!“ rief er laut.

„Wer ist hier?“

„Vorwärts, vorwärts!“ klang es als Antwort.

„Wohin denn?“

„Zu mir!“

„Ja, wo sind Sie denn?“

„Donnerwetter! Im Loch!“

„Und wo ist das Loch?“

„Sehen Sie es denn nicht?“

„Nein.“

„Mohrenelement! Es ist tief genug. Sie müssen doch an meiner Stimme hören, wo ich stecke.“

„Jedenfalls in der Erde. Aber gerade deshalb täuscht der Schall. Rufen Sie noch einmal, aber lauter.“

„Hier, hier!“ brüllte es.

„Schön. Jetzt wird's deutlicher. Rufen Sie weiter.“

Er ging langsam, um sich nicht zu täuschen, dem Schall nach, schien sich aber doch von dem Ort, den er suchte, zu entfernen.

„Lauter!“ befahl er.

„Hier! Hier! Oder soll ich etwa singen?“

„Ja, singen Sie!“ lachte Müller.

„Schön! klang es ihm dumpf und hohl entgegen.“

Aber dann erscholl es, wie aus einem Grab heraus, aber bei jedem Schritte, den er tat, deutlicher:

„Mein Lieb ist eine Alpnerin,

Gebürtig aus Tyrol.

Sie trägt, wenn ich nicht irrig bin,

Ein schwarzes Kamisol!“

„Halt! Aufhören!“ gebot Müller. „Ich bin da!“

„Gott sei Dank“, antwortete es.

Müller stand nämlich vor einer grünen, dichtmoosigen Stelle, in deren Mitte ein kleines Loch zu sehen war. Dieses letztere hatte kaum den Durchmesser einer halben Elle. War hier wirklich ein Mann hinabgestürzt? In diesem Fall mußte die eigentliche Öffnung weiter sein und wurde von dem elastischen Moos trügerisch versteckt. Darum ging er nicht weiter, sondern blieb in vorsichtiger Entfernung vor dem Loch halten.

„Sind Sie hier hinab?“ fragte er.

„Ja.“

„Das ist doch kaum möglich.“

„Warum denn nicht?“

„Ihrer Stimme nach sind Sie kein Kind, und für einen Mann ist das Loch zu klein.“

„Nein, ein Kind bin ich nicht, und dick genug bin ich auch für zwei Männer. Aber dennoch bin ich hier herab.“

„Gestürzt?“

„Gestiegen nicht, Sie Esel!“

„Aha! Ist es tief?“

„Freilich.“

„Wie tief denn?“

„Na, ich kann mich täuschen. Hier unten ist es finster, und wenn ich emporblicke, sehe ich des Mooses halber auch nur einen halbdüsteren Fleck. Dreimal Mannestiefe wird es wohl betragen.“

„Sind Sie aus Versehen hinab?“

„Aus was sonst? Etwa aus Übermut, um das Genick zu brechen, he?“

„Nein“, antwortete Müller, welchem die kräftige Weise des Unbekannten Spaß machte. Dieser hatte sich jedenfalls keinen Schaden getan, und so war kein Grund zu Angst und Besorgnis vorhanden.

„Oder“, rief es von unten herauf, „halten Sie mich vielleicht für einen Regenwurm, der sich in die Erde bohrt, um von den Maulwürfen gefressen zu werden? Kommen Sie herunter, so werden Sie sehen.“

„Was denn?“

„Ob ich Ähnlichkeit mit einem Wurm habe.“

„Das werde ich zu sehen bekommen, wenn Sie wieder herauf sind.“

„Schön. Aber wie komme ich hinauf?“

„Können Sie klettern?“

„Ja, wie eine Katze.“

„Nun, so ist es ja leicht.“

„Wieso denn?“

„Machen Sie es wie ein Essenkehrer – schieben Sie sich mit Hilfe des Rückens und der Knie empor.“

„Schöner Rat. Was denken Sie denn?“

„Geht das nicht?“