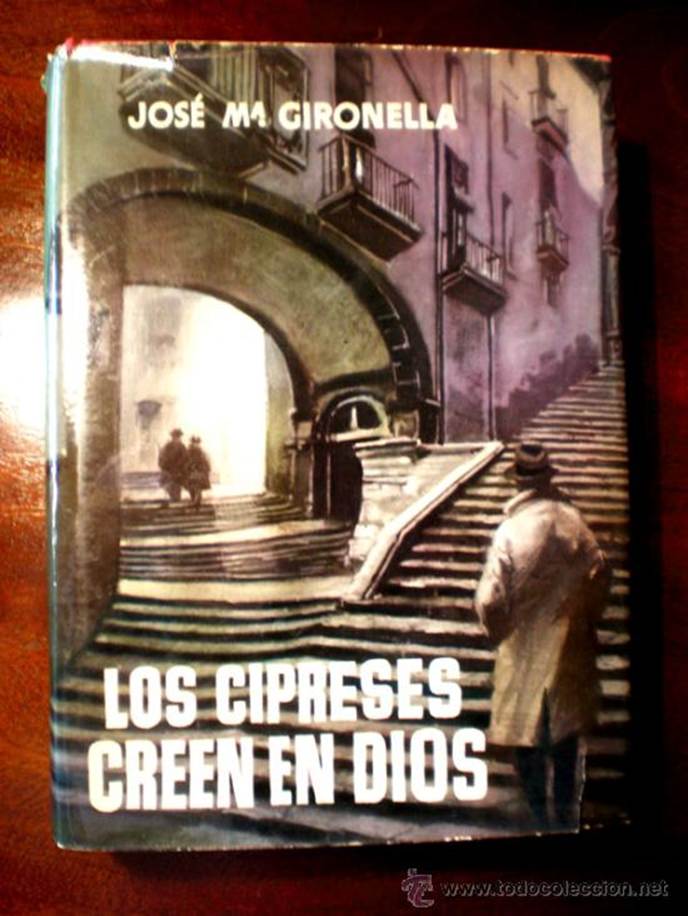

La novela española más leída del siglo XX

Ésta crónica de la época de la Segunda República es la novela española más leída del siglo XX. José María Gironella relata la vida de una familia de clase media, los Alvear, y a partir de aquí va profundizando en todos los aspectos de la vida ciudadana y de las diversas capas sociales.

José María Gironella

Los Cipreses Creen En Dios

© JOSÉ MARÍA GIRONELLA, 1964

ACLARACIÓN INDISPENSABLE

La empresa en que ando metido consiste en escribir una novela sobre España que abrace los veinticinco últimos años de su historia. Dividida en tres partes: anteguerra civil, guerra civil en los dos bandos, posguerra. En la posguerra incluyendo la odisea de los exiliados, odisea de altísimo interés humano.

Este libro que sale ahora, titulado los cipreses creen en dios, constituye el primer volumen de la trilogía. Abarca, por lo tanto, el período inmediatamente anterior a la contienda, desde 1931 hasta fines de julio de 1936. Es decir, la época de la República, en que las fuerzas se alinearon. El segundo volumen abarcará el período 1936-1939, en que las fuerzas se combatieron; el tercero, partiendo de 1939, alcanzará nuestros días.

Se trata, como queda dicho, de una novela y no de un ensayo histórico, filosófico o político. Vaya por delante esta declaración, justificativa de mil libertades que me he tomado. En efecto, lo que he intentado ha sido la creación de una novela, y en consecuencia, aun manejando en la posible hechos verídicos, me he reservado en todo momento el derecho de apelar a la fantasía.

Así que me he valido, como medio de penetración en el recentísimo drama de España, de los recursos propios de un novelista: invención de personajes, de circunstancias ambientales, elaboración de un tejido de situaciones, etc. He inventado, sobre todo, una familia, la familia Alvear, que cruzará las tres etapas históricas antedichas, nutriéndolas proporcionalmente con su presencia, al tiempo que recibiendo en su carne los correspondientes cascotes de metralla.

Entendí que debía eludir el peligro de la elefantiasis geográfica, de la novela de área ilimitada. Por ello he centrado la acción en una pequeña capital de provincia. Tal ha sido mi preocupación en este terreno -apoderarme de un centro inamovible-, que decidí que la ciudad elegida fuera una ciudad amurallada; y después de muchas dudas opté por Gerona.

Varias razones me inclinaron a ello. Gerona, en el ámbito nacional, es una de las ciudades de más musculosa representación. Por su origen remoto, por su ficha guerrera, por las características de su religiosidad, por las sucesivas influencias recibidas. Su arquitectura es nobilísima -pétrea- en el barrio antiguo, horrible en lo contemporáneo. Un menguado río la cruza, sus habitantes perpetúan formas estancadas de vida. Preside una provincia tan completa como la de Guipúzcoa, y en ella se dan cita tres elementos constitutivos de belleza: montañas -el Pirineo-, llanura -el Ampurdán-, mar -el Mediterráneo-. Por si esto fuera poco, está emplazada en una zona clave para participar del problema separatista. Es, por último, población fronteriza, por lo que recibe de Francia, y no sólo meteorológicamente, insistentes ráfagas más o menos huracanadas.

Tal vez sea Gerona demasiado rica para representar a España, y el paisaje que la circunda demasiado armonioso y equilibrado; sin embargo, dado que, a pesar de ello, los corazones de los gerundenses, por causas inexplicables, han latido siempre a un ritmo tan sincopado como los corazones de Ronda, Cuenca o los que cuelgan sangrantes de los picos asturianos, el conflicto subyacente resulta por ley de contraste más intenso y dramático todavía.

Un motivo de tipo personal ha sido, también, determinante de la elección. En Gerona han transcurrido importantes años de mi vida adolescente y juvenil, por lo que su temperatura ha marcado indeleblemente mi espíritu. En el seminario de Gerona me pelaron al rape y me calzaron medias negras; en Gerona se afincaron mis padres, nació mi esposa, fue bautizada una de mis hermanas; a la sombra de sus cipreses creen definitivamente en Dios personas que he querido.

Por lo demás, en Gerona -y esto es básico- vi estallar la revolución.

Ahora bien, no se trata, repito, de redactar los anales de una ciudad. Las exigencias del relato me han obligado con frecuencia a situar en Gerona acontecimientos que ocurrieron en otras partes. Gerona representa, en el libro, la indispensable localización en el espacio, nada más. De modo que cuando en sus calles se produzca una huelga, ello no significa que dicha huelga se produjera forzosamente en la realidad. Y lo mismo cabe decir respecto a los partidos políticos que se citen, a las actividades masónicas, a los generales, administradores de orfanatos, curas, maestros, barberos, limpiabotas, etc., que se describen o que surjan en la narración. Que nadie se dé, pues, por aludido personalmente; que nadie me culpe de falseamiento «localista» por exceso u omisión. Ni siquiera las nomenclaturas se adaptan rigurosamente a las que existieron. Sólo he respetado el orden cronológico y, desde luego, la significación de aquellos sucesos de índole nacional que repercutieron de una manera directa en la ciudad, y la evolución de las costumbres y tradiciones. En los casos en que la precisión se imponía, se citan nombres y apellidos.

Creo que todo ello indica bien a las claras hasta qué punto lo que me ha importado no es el inventario, sino la vida. Ahí sí desearía no haber errado. Consecución de una atmósfera y creación de unos personajes. Que una y otros sean auténticos: ésto es lo que primordialmente me interesa. Que la familia Alvear vaya poco a poco cobrando cuerpo y alma, que ella y las personas de su trato e influencia no formen una comunidad fantasmal; que bajo los campanarios de Gerona se sucedan, año tras año, con realismo incluso olfativo y táctil, la primavera, el verano, el otoño y el invierno.

Y que al llegar al final de este libro -julio de 1936-, el lector admita que sí, que los españoles caímos un buen día unos sobre otros, ocasionando un millón de muertos, no por capricho o azar, sino porque en todo el territorio se dieron circunstancias análogas o equivalentes a las relatadas a lo largo de estas páginas.

Lo más difícil, casi astral, de mi cometido consiste en ésto; en discriminar, en toda su complejidad, las fuerzas psicológicas que, fruto de una elaboración lenta y fatal, fueron alineándose en uno y otro bando.

Para avanzar hacia este objetivo desde el principio, sentí la imperiosa necesidad de que el protagonista del libro, Ignacio Alvear, llevara en sí mismo la guerra civil.

Sólo me falta añadir que cuantos esfuerzos he hecho para acortar el original del libro, han resultado vanos.

josé maría gironella

Gerona, verano de 1952.

PRIMERA PARTE

De Abril de 1931 a Noviembre de 1933

CAPÍTULO PRIMERO

En una de las casas más antiguas de la orilla derecha del río, primer piso, vivían los Alvear. Los balcones de la fachada daban a la Rambla, frente por frente del café Neutral, situado en el centro de la más acogedora hilera de arcos de la ciudad; ventana y balcón traseros colgaban sobre el río, el Oñar.

La casa, pues, comunicaba entre sí dos vidas, al igual que las restantes a lo largo de la Rambla. De ahí que en el piso el misterio fuese alegre y que para crear intimidad fuera preciso cerrar todas las puertas. Si por descuido quedaba abierta alguna, se oían todos los relojes de la población; no obstante, los Alvear sabían que en un puñado de metros podían crear un mundo íntimo y aun infranqueable.

En aquellos pisos era posible porque las casas eran antiguas. Por lo demás, la mayor parte de las puertas no sólo cerraban, sino que a veces se cerraban por sí solas, lo cual era un encanto teniendo en cuenta la proximidad del río y que éste a veces olía mal.

En efecto, el lugar era tenido por insalubre. Tal vez el trecho en que vivían los Alvear fuera el menos afectado, pues el agua del Oñar alcanzaba allí, casi siempre, ambas orillas. En cambio, quinientos metros más abajo, cercana su confluencia con el río Ter, la corriente se encharcaba, formando pequeños remansos pantanosos.

Otro inconveniente lo constituían las periódicas inundaciones. Tampoco éstas afectaban a los Alvear, dada la altura de la ventana y el balcón; en cambio, los inquilinos de la planta baja, cuando el Oñar llegaba crecido, no tenían remedio. El Ter no le admitía el caudal y entonces el pequeño río se hinchaba y se introducía por todas las brechas y agujeros de la casa, cruzaba con furia cocina, comedor y pasillo, y salía en tromba por la puerta de la fachada, vertiendo, en la Rambla, frente por frente del Neutral, mil secretos familiares.

El piso de los Alvear era más bien pequeño -pasillo y tres habitaciones, comedor y cocina-, pero mucho mejor que los que habían ocupado en Madrid, Jaén y Málaga, en las temporadas que residieron en estas ciudades. El cabeza de familia, Matías Alvear, estaba encantado con él, especialmente porque el sol le rondaba todo el día, por la calidad y tono discreto de los mosaicos y por la estratégica situación de ambos balcones. El de la Rambla lo utilizaba después de comer para controlar la entrada en el café de las componentes de su peña de dominó; el del río lo utilizaba a la caída de la tarde, para pescar. Pescar desde el propio hogar, recordando a menudo la penosa esterilidad del Manzanares, en Madrid.

En el dominó era un as, una suerte de seis doble; como pescador, cero. Tan raramente era mordido su anzuelo, que cuando ello ocurría, en algún verano bochornoso, el hombre se ponía a horcajadas, izaba sigilosamente la caña, entraba con ella en el comedor y haciendo bailotear el pececillo, lo restregaba con sorna por las narices de sus hijos. En una ocasión la presa fue de tal tamaño que, algo asustado, entró caña en alto en la mismísima cocina y depositó el pescado directamente en la sartén, ante los atónitos ojos de su esposa, Carmen Elgazu, recia mujer que cuando le llamaba loco lo hacía en vascuence.

Matías Alvear tenía cuarenta y seis años, era funcionario de Telégrafos y en Gerona formaba entre los forasteros. Era madrileño. Llevaba cinco años en la ciudad y parecía haberse aclimatado a ella.

En Madrid dejó un hermano, Santiago, anarquista militante, que no vivía feliz sino rodeado de mujeres y folletos clandestinos. En Burgos otro hermano, casado, también empleado de Telégrafos, de ideas avanzadas pero algo más teórico que Santiago, y con el que Matías sólo se ponía en contacto por Navidad, felicitándose a través de sus respectivos aparatos telegráficos.

Toda la familia de Matías Alvear fue siempre extremista, y sobre todo anticlerical. El padre, muerto joven, proponía fundir todas las custodias de la nación y repartir el oro entre los pobres de Almería y Alicante. Ahora Santiago, en Madrid, encorajinado con la República, repetía por los tranvías la propuesta, si bien Carmen Elgazu, que se preciaba de conocerle bien, decía siempre que le veía capaz de fundir las custodias de la nación, pero no de emplear el oro en lo que su padre propuso.

Matías fue siempre el más reposado. Republicano toda la vida, y también anticlerical, hasta el punto que cuando se casó con Carmen Elgazu apenas si sabía cómo se dobla, ante el Señor, una rodilla; pero Carmen Elgazu había heredado del Norte el tipo de fe que «mueve las montañas», y en este caso la montaña movida fue Matías Alvear. El funcionario de Telégrafos amaba tanto a su mujer, que de pronto la idea de que con la muerte todo termina le horrorizó. Le parecía imposible que Carmen Elgazu no fuera eterna y a su vez deseó vivamente disponer de toda una eternidad para continuar viviendo junto a ella. A los diez años de matrimonio, su deseo era convicción. Creía en todo lo que negaban sus hermanos y se sorprendió persignándose con respeto. Halló gran consuelo en este nuevo orden de pensamientos y acabó escuchando la historia del gallo de San Pedro con una naturalidad que él mismo, pensando en su juventud, no acertaba a explicarse.

La familia de Carmen Elgazu era, ciertamente, lo opuesto. Vasca, tradicional y católica hasta la medula. El padre murió abrazado a un crucifijo, y al morir dijo a sus hijos: «No os caséis con personas que no crean en Dios». La madre vivía aún en un pueblo de Vasconia, erguida a pesar de sus ochenta y tantos años, escribiendo sin cesar cartas y más cartas a sus ocho hijos, en tinta violeta y letra increíblemente enérgica dada su edad; cartas apostólicas que sólo Carmen Elgazu leía enteras, pero que ninguno se atrevía a tirar o quemar.

Carmen Elgazu llevaba en el cuerpo el sello de esta reciedumbre. De mediana estatura, cabellos negrísimos, recogidos en moño, cabeza bien sentada entre los hombros. Cuando, arremangada, lavaba ropa se veía hasta qué punto tenía los brazos bien torneados. En la cintura se le notaba que había tenido hijos. Sus piernas eran las dos columnas del hogar.

Lo que más destacaba de su persona eran las cejas, pobladas y también muy negras. Matías Alvear las comparaba, riendo, a los arcos de la Rambla. Carmen Elgazu consideraba aquello un piropo, pues para ella una mujer sin cejas no era nada.

Y luego los ojos. Imposible imaginar ojos más opuestos a los de un ciego. Brillantes, expresivos, sin rodar como los de los locos, sin permanecer extáticos como el de Dios. Ojos humanos, cambiantes, auténticas ventanas del alma. A causa de los ojos, las cejas y el alma, le bastaba con ponerse un vestido negro y unos tacones altos para parecer una reina. Una reina con gran ternura en su porte, especialmente cuando se hablaba de alguien que sufría o cuando, terminado el trabajo en la cocina o en los dormitorios, se quitaba el delantal y se sentaba en el comedor a repasar la ropa, bajo un precioso calendario de corcho que representaba una tempestad.

Matías Alvear, seco, tenía más distinción; pero era menos impresionante. Llevar bata gris en Telégrafos, y sobre todo lápiz en la oreja, acaso le restara cierta autoridad. Sin embargo, era un hombre. El sentido del humor se le manifestaba en el bigote, ameno siempre, en un sinnúmero de expresiones irónicas, en la manera de llevar el sombrero. Sus ojos eran más pequeños que los de Carmen Elgazu, pero también negros. La energía se le concentraba en la nariz, pegada a su cara como un impacto. Sus manos eran de funcionario, pero cuando escuchaba tonterías les imprimía unos espasmos de duda muy sutiles, de gran expresividad. Era cuidadoso, vestía preferentemente de gris corbatas discretas excepto en las fiestas onomásticas de sus hijos. Le gustaba el dominó porque decía que era un juego limpio, que las fichas eran limpias y agradables al tacto. Sin una peña de amigos para cambiar impresiones, hubiera muerto.

Sus querellas con Carmen Elgazu se limitaban a temas religiosos relacionados con la educación de los hijos, y a comparar Madrid y Bilbao. Para Matías Alvear, Madrid; para Carmen Elgazu, Bilbao. Cuando estaban de buen humor, Carmen Elgazu comparaba el Oñar con el Cantábrico y Matías Alvear el edificio de Telégrafos de Gerona con la Telefónica de Madrid, pero luego uno y otro se arrepentían de ello y admitían que Gerona, sobre todo en la parte antigua y la Dehesa, era muy hermosa.

Carmen Elgazu decía a veces que Matías Alvear no era nada sabio, pero que tenía mucho sentido común. Los componentes de la peña de Matías Alvear corroboraban lo segundo y le rebatían lo primero. Creían que Matías era conocedor de más cosas de las que Carmen Elgazu sospechaba, porque sabía leer el periódico y porque los telegramas le habían enseñado a comprender el cruce de los acontecimientos y a sintetizar. De todos modos, lo que más amaba en él Carmen Elgazu eran los sentimientos. Le quería tanto que era evidente que sólo consentiría en parecer reina a condición de que el rey fuera Matías Alvear.

Matías Alvear, después de ganar oposiciones en Madrid, había sido destinado sucesivamente a Jaén, Málaga y Gerona. Todos sus hijos Ignacio, César y Pilar, habían nacido en Málaga, lo cual se prestaba a muchas bromas. «Los aires del Sur -decía Matías-; los aires del Sur.»

Cuando les llegó el traslado de Málaga a Cataluña, Ignacio, el mayor, tenía diez años. Había nacido el 31 de diciembre de 1916, a las doce de la noche, o sea en un instante solemne y trascendental. Carmen Elgazu, que siempre había prometido a Dios ofrecerle el primero de sus hijos, dio a aquella circunstancia una interpretación profética. Varias vecinas malagueñas, entre ellas una gitana, entendieron que, según los astros, su hijo sería un talentazo, probablemente obispo y sin duda alguna un gran predicador. Matías Alvear arrugó el entrecejo; pero, en efecto, Ignacio a los pocos meses discurseaba de lo lindo: «¡Ya lo ves! -gritaba Carmen Elgazu, alborozada-. ¡Es un ángel y en un santiamén convertirá a la gente!»

César tenía, al llegar a Gerona, ocho años, y era mucho más tímido que Ignacio. Dotado de grandes orejas, miraba a los que le rodeaban y al mundo como si todo fuese un milagro. Matías siempre contaba que, al bajar del tren y ver la Catedral y a su lado el campanario de San Félix, había dicho que aquello «le gustaba más que el mar de Málaga» Luego las vecinas le informaron: «Pues, chico, por campanarios aquí no te vas a quejar».

Pilar tenía un año menos que César: siete. A ella todo lo que fuera viajar le encantaba. Al darse cuenta de que bajaban las maletas, exclamó, mirando a todo lo ancho de la estación: «¡Oh…! ¿Ya se ha terminado?»

La instalación de la familia en Gerona -en el piso colgando sobre el río- coincidió con un inefable triunfo de Carmen Elgazu y de la gitana malagueña: Ignacio accedió a entrar en el Seminario.

Carmen Elgazu no había cejado un solo instante en inculcar a su hijo la vocación. Cualquier detalle le servía de trampolín. Si Ignacio se quedaba inmóvil contemplando el paso de un entierro, le decía: «¿Qué, te gustaría rociar con agua bendita, verdad?» Si pintaba en un cuaderno un hombre con una corona alrededor de la cabeza, le decía a Matías Alvear: «Ya lo ves: todo lo de la Iglesia le tira».

Ignacio fue adaptando sus ojos a aquella manera de mirar. Sin querer reprimía su temperamento revoltoso. Había sentido sobre su cabeza la mano de varios curas que le preguntaban: «¿De modo, pequeño, que quieres entrar en el Seminario?» Por la noche, al arrodillarse ante la cama para rezar, Carmen Elgazu le señalaba como ejemplo a la atención de César y la pequeña, y aun a la de Matías Alvear.

Cuando, llegados a Gerona, el ambiente eclesiástico de la ciudad facilitó tanto las cosas que Ignacio dijo: «Sí, madre, quiero ser sacerdote», la alegría de Carmen Elgazu fue una especie de inundación que llegó también de una a otra orilla. Las propias vecinas se contagiaron. «¡Mi chico al Seminario, mi chico al Seminario!» Le besó veinte veces; hubiera querido sentarle en la falda del Sagrado Corazón que presidía majestuoso, el comedor, frente al reloj de pared.

Los preparativos duraron una semana, la semana que faltaba para principiar el curso. Mosén Alberto, importante autoridad eclesiástica, les aconsejó que, visto el temperamento díscolo del chico, le tuvieran interno. A Matías le dolió desprenderse de su hijo, pero Carmen Elgazu le tiraba de la nariz: «¡Tendrías que estar orgulloso, más que tonto!» Iniciales rojas, «LA.», brotaron en toda la ropa interior del muchacho.

El día en que Ignacio desapareció tras los imponentes muros del Seminario, que se erguían en la parte alta de la ciudad, coronando las escalinatas de Santo Domingo, en el piso de la Rambla hubo gran jolgorio. Carmen Elgazu preparó un bizcocho vasco, cruzado de parte a parte por el nombre de pila de su hijo y debajo una raya ondulada, blanca. Pilar se reía mirando vacía la silla de su hermano, y quería sentarse en ella. Matías dijo: «¡No, que está ocupada por el Espíritu Santo!» Carmen Elgazu también se rió y se dirigió a Matías. «¿Sabes lo que podríamos hacer? Luego voy a buscarte al Neutral y me llevas a la Dehesa a dar una vuelta.»

Así se hizo. Pilar se fue a las monjas del Corazón de María, César, a los Hermanos de la Doctrina Cristiana. También empezaba el curso. En cuanto a Matías, a las tres en punto tuvo que abandonar las sillas del café y trasladarse a los bancos de piedra de la Dehesa.

– ¿No te gustan más estos plátanos que las fichas de dominó? -ironizaba Carmen Elgazu.

Matías Alvear se ladeaba el sombrero, pero disfrutaba lo suyo. Porque su mujer era feliz y porque, en efecto, los plátanos de la Dehesa, altísimos y alineados en cantidad incalculable, estaban muy hermosos a la luz del otoño.

De regreso, la madre de Ignacio entendió que era preciso perpetuar la jornada. Detuvo a su marido y le preguntó:

– ¿No me tienes prometido un regalo?

– Sí.

– ¡Pues ésta es la ocasión!

Matías sonrió, aunque aquello iba a alterar con exceso el presupuesto familiar. Miraron escaparates y por fin se decidieron por algo práctico, que les hacía mucha falta: un perchero. Lo instalaron sin pérdida de tiempo en el vestíbulo, y abrieron dos o tres veces la puerta para comprobar que el efecto era sorprendente.

CAPÍTULO II

Ignacio quería mucho a sus padres, sin saber por qué. Acaso por el ambiente de paz que había creado en torno suyo. Su madre le parecía el centro de su vida. Su padre la persona que más le había hecho reír en el mundo, sin necesidad de hablar mucho, con sólo guiños y gestos. A veces se había esforzado, a su manera infantil, en pensar en cosas serias, y entonces creía que los amaba por el esfuerzo que hacían para que no les faltara nada ni a él, Ignacio, ni a César ni a Pilar, a pesar de ser pobres, a pesar del sueldo ínfimo que le daban en Telégrafos, según oía decir.

Era un chico más bien alto, moreno, de cara estirada. La forma del cráneo, alargada, y la nariz eran de su padre, así como la manía de ir bien calzado; de su madre había heredado las cejas, negras, el sólido emplazamiento del cuello entre los hombros y la fuerza en los brazos. Cuando hablaba, tenía a la vez la gracia de Carmen Elgazu y la capacidad de síntesis de su padre, pero a veces se tornaba taciturno y se pasaba una semana sin abrir la boca.

La entrada en el Seminario le afectó mucho. La primera noche no podía dormir. En el techo, altísimo, leía su pasado. Todo se le aparecía con relieve poderoso, especialmente las escenas que de un modo directo o indirecto se relacionaban con la pobreza. En su casa, el pensamiento de que en el cuarto contiguo estaban sus padres, amortiguaba esta preocupación, innata en él; en aquel edificio, las manchas húmedas de las paredes le acuciaban.

Ésta era la herencia moral que la familia Alvear había introducido en las venas del muchacho: una precocísima preocupación por los problemas de la miseria. Por ejemplo, el viaje de Málaga a Gerona no lo olvidaría jamás. Lo hicieron en tercera clase, en un tren lento, agotador, que cruzó España entera, repleto de viajeros que no cesaron en todo el trayecto de escupir y de pelar naranjas. Había varios enfermos y una niña bizca, de su edad, que continuamente sacaba el brazo por la ventanilla. En el inmenso dormitorio le pareció que aquella niña bizca se paseaba por entre las camas de los seminaristas pidiendo: «¡Una gracia de caridad por el amor de Dios!»

Por fortuna, la herencia moral de la familia Elgazu acudió en su ayuda diciéndole que el objetivo de la religión era precisamente mitigar la pobreza. Y que por ello él se encontraba en el Seminario, bajo aquel techo inalcanzable, para llegar a ser un día vicario -no obispo, como insinuó la gitana-, simple vicario de pueblo, para llamar a las puertas de los ricos y llenar de monedas las manos de aquella niña bizca y de todas las personas de la parroquia que viajaran en tercera mondando naranjas.

Al día siguiente, al levantarse, se colocó en la fila con la mejor voluntad. Llevaba aún pantalón corto y le ordenaron: «Di que te traigan unas medias. Negras».

– ¿Medias…?

– Sí. No vas a andar por ahí enseñando esos muslos.

Luego, en el patio, se instaló un barbero con una máquina y unas tijeras, y fue cortando al rape el pelo de todos los nuevos ingresados. Ignacio quedó estupefacto; no había pensado en aquello. Quería seguir el curso de los cabellos que le iban cayendo en el pantalón, en las mangas, en el suelo, pero unos y otros no tardaban en confundirse con los de los seminaristas que le habían precedido.

Todo lo aceptó. Que la inmensidad del edificio le diera vértigo, no le sorprendía. Era tan inmenso, que de repente parecía solitario, a pesar de cobijar a trescientos doce seminaristas y estar bajo la advocación de la Sagrada Familia. Pero tenía muchas ventajas. Estaba situado en el centro del barrio gótico. Todos los edificios circundantes eran nobles y su solidez le recordaba, sin saber por qué, la que a veces se desprendía del cuerpo de Carmen Elgazu. Por otra parte, y para que la ilusión fuera completa, se divisaba la cúpula de Correos y Telégrafos, donde trabajaba Matías Alvear.

Era muy niño. Se le escapaba el sentido de la palabra «trágico». Por ello no acertaba a definir la impresión que, de pronto, a las cuarenta y ocho horas, le causó el Seminario. Rezaba mucho, en la capilla miraba con fijeza el Sagrario, seguía el grave paso de los profesores pensando: «Cuando yo pueda llevar sotana…» En el patio, a la hora de recreo, era una auténtica furia pegándole patadas a una pelota de trapo, las únicas permitidas, porque las de goma saltaban la tapia y las invisibles niñas de un colegio vecino chillaban bromeando y se negaban a devolverlas. Se repetía mil veces por día: «Soy feliz, soy feliz». Pero le invadía el desasosiego.

Él lo atribuía a la brusca separación de la familia. «¿Qué estaría haciendo César, qué estaría haciendo Pilar?» Pero, a pesar suyo, observaba. Le pareció que la comida era escasa, aunque evidentemente la gula era un pecado. Le preguntó a otro chico: «¿No te parece que en este patio hay demasiado polvo? Fíjate, fíjate…» El chico le miró inquisitivamente y aquello selló sus labios por una semana.

A los ocho días tenía hambre. Un hambre atroz. Comprendía que trescientas bocas eran muchas y que el Seminario era pobre; pero tenía hambre. Y además, le dolían los ojos a causa de las bombillas. No había pantallas en ningún sitio. Las bombillas pendían del techo desnudas, amarillentas, temblando por dentro como viejos gusanos. ¡No mirarlas y sanseacabó! Pero una de ellas pendía precisamente frente a sus ojos, en la sala de estudio. Una bombilla horrible con hilillos internos que temblaban como fuego. Aquella bombilla le causaba intenso dolor en las sienes, y le parecía oír un zumbido. «Si pusieran una pantalla…»

La sola idea de que acaso no tuviera vocación le producía tal malestar, que se sentía capaz de soportarlo todo. ¡Vicario, vicario del pueblo! Y las asignaturas le interesaban. ¡Qué hermoso el latín, qué hermosa la Historia! El profesor de Historia era un hombre magnífico, que hablaba de los cartagineses como su padre, Matías Alvear, contaba aventuras de Madrid. «Musa, musae.» A su madre se le caería la baba oyéndole: «¡Hijo mío, estás hecho un predicador!»

Pero no todo el mundo se parecía al profesor de Historia. Los ayos, los ayos le tenían obsesionado, aunque en esto no estaba solo; a muchos otros seminaristas les ocurría lo mismo. Todos los ayos llevaban lentes con montura metálica y al leer libros santos durante las comidas arrancaban de sus pechos el más lúgubre tono de voz de que eran capaces. Ignacio pensaba: «Tal vez sea su voz». Pero le extrañaba que las voces de todos los ayos, sin excepción, fueran tan lúgubres. Su vecino le dijo: «Yo, durante el almuerzo, ni lo noto». Y era verdad. Durante el almuerzo llegaba luz de afuera, del patio, rayos de sol que brincaban en las cabezas redondas de los chicos, alegrándolas; pero a la hora de la cena era otro cantar. La tristeza de la noche había ganado los muros. El ayo se sentaba en el púlpito y una de las bombillas amarillentas, pegada a sus sienes, le iluminaba entre sombras chinescas. Y de este modo se ponía a leer.

Cuando sus padres fueron a verle, todo se le pasó. «¡Ya lo creo que me gusta!» Carmen Elgazu le llevó butifarra, queso, chocolate. Hubiera querido abrazarlos a todos una y otra vez, pero no daba tiempo. Diez minutos de conversación. César miró un momento al patio y dijo: «¡Qué bien debes de estar ahí!», y Pilar le tiraba de las orejas. Matías Alvear echó un vistazo a las paredes y luego al chico. Carmen Elgazu hablaba con el padre rector: «Muy bien, muy bien. Estudia mucho. Tal vez un poco criticón…» y se rió.

¡Criticón! Falta de obediencia, poco espíritu de sacrificio. Ignacio, en señal de penitencia, pensó en repartir entre sus condiscípulos la butifarra, el queso y el chocolate. Pero tenía hambre, un hambre atroz. Y en cuatro días se lo comió todo.

¡Qué bien le supo la visita de la familia! Le dieron a leer la última carta de la abuela: «Decidle a Ignacio que rezo por él todos los días».

Terminadas las provisiones, se plantó ante uno de los ventanales y vio su silueta. Entonces enrojeció. ¡Medias! Llevaba medias. Le pareció grotesco. Se pasó las manos por las piernas. «Aunque seminarista, soy hombre», se dijo. Luego vio la forma de su cráneo pelado. Se pasó la mano por él. Cien veces. Pensó en el mechón de pelo que caía sobre la frente de César. ¡Pensó incluso en las trenzas de Pilar! En el moño de su madre. Y en las plateadas sienes de su padre. Menos mal que sus trescientos condiscípulos iban de idéntica suerte. Menos mal que, aparte la familia, no se recibían visitas nunca.

La hora más alegre para él continuaba siendo la de la clase de Historia. Y luego, la de la pelota de trapo. Un día la tiró a propósito, por encima de la tapia, al patio de las chicas del colegio vecino. En todo el Seminario se hizo un silencio aterrador, y él mismo quedó sorprendido de su acto. Un ayo pasó por allí.

– ¿Qué le ocurre, Alvear? ¿Juega al tenis?

Y todo el mundo se rió.

El combate duró tres años. Durante el curso conseguía aclimatarse, porque se nutría en el Sagrario todas las mañanas y porque había una docena de personas que rezaban por él; pero al llegar las vacaciones estaba perdido. El contacto con la ciudad traía el desconcierto a su espíritu.

En primer lugar, la familia. El piso era alegre, pues Carmen Elgazu les sacaba brillo a todos los metales, y Pilar lo barría de arriba abajo a diario. Luego, el perchero. El flamante perchero en el que Matías Alvear colocaba el sombrero, siempre en el mismo gancho, hasta el punto que él, César y Pilar tenían una apuesta hecha para el día en que se equivocara. Luego, la radio galena. Matías Alvear había comprado una radio galena. Por desgracia, sólo se oía la emisora local, y aun en forma vaga y lejanísima. Pero algo es algo y todo aquello era alegre.

Luego, las distintas iglesias. Podía variar de templo, no ocupaba siempre idéntico banco en la misma capilla. Hoy al Sagrado Corazón, mañana a San Félix, pasado mañana a la Catedral.

Y, sobre todo, la gente. Ver pasar gente distinta, varia, la humanidad. Claro está, le estaba prohibido salir de paseo en horas de bullicio y más aún levantar la vista en dirección a paredes y carteleras. Pero… en su casa había un balcón que daba a la Rambla. Espléndido palco al mediodía, a la hora en que toda la juventud de la población se daba cita bajo el sol, y antes de cenar, a la salida del trabajo.

El balcón de la Rambla turbaba el espíritu de Ignacio. Tanto, que consiguió que su madre accediera a ponerle pantalones largos, porque no quería ser visto con medias; por desgracia, en lo tocante al pelado al rape no había nada que hacer y mosén Alberto, sabio sacerdote que a través de las confesiones de la madre de Ignacio se había convertido en amigo de la familia, le había dicho al muchacho: «Mala señal, si verdaderamente deseas llevar el pelo largo».

Y con todo, en los primeros veranos no le había ocurrido nada de particular, salvo que en los paseos que daba con su hermano César, el seminarista parecía éste y no Ignacio, habida cuenta la manera de andar y los comentarios que los incidentes provocaban luego en uno y otro.

Éste era uno de los detalles que más habían llamado la atención de Matías Alvear. El contraste se iniciaba en el momento de elegir itinerario. Ignacio proponía siempre correrías alegres: al valle de San Daniel, donde cantaban aguas y pájaros; a un lejano recodo del Ter, donde podían bañarse… ¡con poca ropa! César, por el contrario, no se prestaba a tal complicidad, sino que decía: «No, no, yo prefiero las murallas, la Catedral, el Camino del Calvario».

Ignacio se veía obligado a acceder, y entonces el regocijo era el de César. Porque para el pequeño la Catedral, mole inmensa, con sus corredores, escalinatas -¿cómo llegar al campanario?-, altares jamás iluminados, y fosos, era una granítica caja de sorpresas que le encandilaba y en la que hubiera pasado las vacaciones enteras. Lo mismo que en los conventos, cuya sola fachada le enamoraba, por su seriedad. Lo mismo que el Camino del Calvario, con las catorce capillitas blancas que iban jalonando la colina, hasta llegar a la cima, donde una ermita presidía todos los alrededores de la ciudad. ¡Sí, sí, definitivamente César prefería esto al mar de allá abajo, al mar de Málaga! Sobre todo desde que Ignacio le dijo un día: «Un seminarista me ha asegurado que por ahí, por San Félix, deben de encontrarse las Catacumbas».

¡Las Catacumbas! César soñó noches enteras con esta palabra.

Luego, Matías Alvear oía los comentarios que hacían uno y otro. Al parecer, los dos hermanos discutían siempre durante el trayecto, si no de palabra, pues César era muy tímido y muy callado e Ignacio le quería mucho y además procuraba refrenar sus propios impulsos, por lo menos de obra. Matías Alvear contaba siempre lo que les ocurría al subir al castillo de Montjuich, montaña árida e impresionante, donde todavía asomaban huesos de cuando la guerra con los franceses.

Al parecer, Ignacio quería saltar entre las piedras y los huesos, respirar hondo, y golpearse el pecho de felicidad; César, no. Se detenía, y en cada piedra, brizna de hierba o reflejo mineral, veía lo de siempre: el milagro. «¡Bien, darlo por sabido y adelante, echar a correr!» No, al parecer César quería darle vueltas a ese milagro, y meditarlo. Con lo cual la tarde corría de prisa y había que regresar a casa sin que Ignacio hubiera podido ver la mitad ni la cuarta parte de las cosas que se había propuesto.

– ¿Te parece lógico todo esto? -le decía Matías Alvear a Carmen Elgazu. Ésta contestaba:

– ¿Qué mal hay en ello? Ignacio está encerrado todo el año. Necesita expansionarse.

Carmen Elgazu no dudaba en absoluto respecto de Ignacio. Sabía que al llegar septiembre el muchacho le diría: «Madre, hay que preparar las camisas, los calzoncillos, los calcetines. Y que las iniciales sean visibles…» Por ello, cuando los veía regresar, les daba a uno y otro la merienda que se merecían y luego les decía, con la mayor naturalidad: «Sentaos, chicos, que hay carta de la abuela». Y en la manera de sentarse uno y otro para escuchar, Carmen Elgazu se convencía de que estaba en lo cierto. «Nada, nada -pensaba-. César parece más respetuoso porque es más tímido. Pero Ignacio oye todo sin pestañear.»

Y, no obstante, el tercer verano fue decisivo. Ignacio se contuvo más que nunca, disimuló, se mordía los labios y el alma, pero el balcón de la Rambla le atraía de una manera fatal. Y así como en las vacaciones anteriores contemplaba el ir y venir en abstracto, el de la vida discurriendo tranquila, los chicos que compraban mantecados, la gente que bailaba sardanas, al verano siguiente los ojos se le iban tras las parejas. Muchachos y muchachas mayores que él… unos y otras con brillante cabellera. Riéndose, cuchicheándose cosas al oído, de repente cogiéndose de la mano o del brazo.

¡Cogerse de la mano! Ignacio no sabía lo que era. Sólo había llevado de la mano a Pilar, algunas veces en que ésta le acompañaba a misa, cuando Carmen Elgazu le decía a la muchacha: «¡A ver si eres más devota, Pilar, que parece que en la iglesia te pinchan!», y otra vez le tomó de la mano César, en ocasión de aparecer en el cielo el arco iris. Pero su hermana era su hermana, y lo de César le resultó desagradable; en cambio, ir de la mano con una chica de quince, de catorce, de dieciséis…

Aquel pensamiento se le clavó en la mente como los auriculares de la galena se clavaban en las orejas de su padre. Y por más que hizo no consiguió arrancarlo. A veces se contemplaba su palma derecha, impecable, casta, que no había rozado nada que no fuera sagrado. Y notaba en ella un ligerísimo temblor, en las diminutas estrías de la piel, en la raya del corazón, en la de la cabeza y, sobre todo, en la de la vida. Sufría mucho por ello y se daba cuenta de que, aun sin mirarlas, había visto las carteleras de los cines. ¡Santos Dios! «Madre, hay que preparar las camisas, los calzoncillos, los calcetines.» «Vicario de pueblo, para ayudar a las niñas bizcas y a la gente que viaja en tercera.» A veces se despertaba sobresaltado. Le parecía tener ante sí el Padre Superior señalándole con el índice: «¡Alvear! ¿Por qué has tirado otra vez la pelota de trapo al otro lado de la tapia?»

Ignacio volvió al Seminario arrastrando los pies. Una docena de personas rezaba por su vocación, entre ellas César. Y, sin embargo, en cuanto la puerta se cerró tras él, se dijo: «No hay nada que hacer». Ya no se trataba del hambre, del horario absurdo, de los corredores sombríos. Ponía objeciones tremebundas, desarrolladas con la edad. ¿Por qué los profesores no le hablaban nunca de la pobreza, de la miseria que sufría el mundo, de la que había en Gerona, por el barrio de Pedret y la calle de la Barca? ¿Por qué aquella religión puramente defensiva? Tenía catorce años. Iba para quince. ¿Cómo entendérselas luego, cuando saliera sacerdote, con las personas que pecaban en el mundo, con los amigos de su padre que bromeaban al ver pasar la procesión, con los chicos que escamoteaban el dinero en sus casas para comprarse helados, con las parejas cuyas manos temblaban al enlazarse…? A Ignacio le parecía que las trescientas cabezas que se educaban allí acabarían siendo trescientas cabezas trágicas. Trágicas… ¡Era preciso salir de allí! De lo contrario, entre las trescientas cabezas se contaría la suya.

Combatió hasta que las imágenes entrevistas en el verano se acumularon de tal suerte en su cerebro que le mancharon. No supo cómo ocurrió, no acertó a explicárselo. Navidad se acercaba; la cúpula de Correos resplandecía al sol invernal. Todo el día estudió y jugó como un jabato para agotarse. De pronto, al toque de silencio, después de rezar las oraciones en la capilla, todos los seminaristas subieron en fila a los dormitorios, haciendo resbalar las manos a contrapelo en la barandilla de la escalera.

En silencio entró cada cual en su pequeña morada, corrió las blancas cortinas, se desnudó. Al cabo de diez minutos todas las camas habían crujido, incluyendo la suya. Oyéronse los pasos del ayo, la luz se apagó.

Entonces Ignacio, sin saber cómo, descubrió su cuerpo. Quedó inmóvil y aterrorizado. Le pareció que acababa de verter su última probabilidad. Lloró quedamente y hubiera jurado que oía el llanto de Carmen Elgazu. Y no obstante, una extraña dulzura invadía su cuerpo… ¡Qué misterio, Señor! Escuchó el silencio del dormitorio. Y al no oír una sola respiración fatigosa, una sola convulsión, entendió que todos los demás seminaristas dormían un sueño santo y se sintió culpable único.

Le aterró la pérdida de la gracia, la pérdida de la blancura de su mano. Bajo las sábanas, él y Dios. Le aterrorizaba la confesión del día siguiente, la noche sería interminable.

Al toque de la campana fue a los lavabos. Un seminarista le tiró, bromeando, agua en la cara. Él frotaba, frotaba sin cesar.

Luego, en la capilla, se arrodilló en el confesionario. El confesor era el padre Anselmo, hombre sin tacha.

– Padre, he pecado.

El confesor le escuchó. Luego le hizo preguntas. «No sé, padre, no sé…» El padre Anselmo le habló de la pérdida de la vocación, le preguntó si los muros del Seminario se le antojaban tristes. «Pues… un poco sí, padre…»

¡Natural! El pecado entristece los ojos del alma. Le habló de las pasiones, citó las palabras «estercolero» e «infierno». Le dijo: «Si no te dominas, estás perdido».

Ignacio asentía con la cabeza, presa de un sufrimiento inexplicable. Porque en lo íntimo de su ser pensaba que lo que él necesitaba eran armas para defenderse, y, sobre todo, consuelo. Sufría ya que, por esfuerzos que hiciera, no conseguía justificar la palabra estercolero, ni la palabra infierno le causó el horror esperado.

Por lo demás, ¿cómo era posible que estuviera perdido? Salió del confesionario hipando.

A las pocas semanas se proclamó la República. Matías Alvear se alegró lo indecible. Al parecer, se alegró Gerona entera. Una llama tricolor iluminaba las casas a derecha y a izquierda del río. En Telégrafos, un compañero de trabajo le dijo al padre del seminarista: «¡A ver si tu hijo, en vez de dar hostias, las recibe antes de tiempo!» Matías se quitó el lápiz de la oreja, sin contestarle como se merecía, porque pensó que es ley que en todo movimiento haya exaltados.

Carmen Elgazu también se alegró. Ella no entendía de política, pero uno de sus hermanos, que había sido croupier en el casino de San Sebastián, le escribió que aquélla era la gran ocasión que tenían los vascos para hacer prevalecer sus derechos.

Ignacio, al recibir la noticia, se conmovió. Las caras de los profesores reflejaban una miedosa expectación. La palabra república, oída desde el interior del Seminario, sonaba a algo nuevo, reformador. Ignacio suponía que de un momento a otro llegaría un delegado de la autoridad y diría: «¡A ver, los seminaristas pobres, un paso al frente!» Y que por lo menos los alimentarían con abundancia durante un mes y que luego instalarían calefacción, celdas individuales, pantallas.

Un chico le dijo:

– Sí, sí. Todo eso lo harán en las escuelas laicas, pero en el Seminario…

Y, sin embargo, a Ignacio la noticia le había alegrado sin saber por qué, acaso porque le constaba que su padre consideraría aquello un gran adelanto, lo mismo que toda la familia.

Y así era. En realidad, sólo una persona en el piso de la Rambla lamentó la venida del nuevo régimen: Pilar.

Para su mentalidad infantil las palabras rey y reina eran mágicas. Significaban fiestas, carrozas, coronas; por el contrario, las palabras «presidente de la República» dejaban su imaginación totalmente huera. Cuando se lo dijo a su padre, éste sonrió:

– No seas tonta. Cuando seas mayor comprenderás que lo bueno que tiene es precisamente éso, que el presidente de la República sea un hombre como los demás.

Pero Pilar se retorcía las trenzas inquieta.

CAPÍTULO III

Al mes exacto de la proclamación de la República, en mayo de 1931, estando Matías Alvear de servicio en la oficina, el aparato telegráfico a su cargo comunicó que en Madrid ardían iglesias y conventos, entre ellos el de los Padres jesuitas en la calle de la Flor. Inmediatamente pensó que su hermano Santiago habría figurado entre los asaltantes. Y en efecto, no erró.

A los pocos días el propio Santiago se jactaba de ello en una carta, en la que decía que ya era hora de acabar con tanto cuento. Luego añadía que su hijo José -que por entonces debía de rozar los veinte años- se había portado como un hombre.

La preocupación de Matías Alvear fue escamotear periódicos y cartas para que Carmen Elgazu no se enterara de aquello, y lo consiguió. En cambio, en el Seminario se filtró la noticia. Faltaba un mes para terminar el curso. Ignacio, pasado el primer estupor, reaccionó como su padre: «Unos cuantos exaltados, unos cuantos exaltados…»

César se enteró porque en los Hermanos de la Doctrina Cristiana no se hablaba de otra cosa. ¡Iglesias quemadas! El chico quedó hipnotizado. También pensó: «Quién sabe si mi primo de Madrid… Y mi tío…» Pero tampoco había visto la carta. Le pareció un deber desagraviar de algún modo a Dios. Al salir del Colegio tomó automáticamente la dirección de la Catedral. Y allá permaneció, solo y diminuto bajo la bóveda inmensa, hasta que el sacristán salió de un muro haciendo tintinear sus gruesas llaves.

El aspecto de la ciudad había cambiado. Carmen Elgazu regresó de la compra diciendo: «No sé qué les pasa. No pueden soportar que no hable en catalán». En todas partes se formaban corros, sobre todo en las esquinas y los puentes.

Matías Alvear había notado el cambio en la barbería donde acostumbraba a servirse. «¡Vamos a dar pal pelo a más de cuatro!», decían sin precisar. En el Neutral la radio tocaba todo el santo día La Marsellesa y el Himno de Riego. En los balcones de los partidos políticos que durante la Monarquía llevaban vida lánguida, el rótulo había sido barnizado de nuevo, y siempre se veían, bajo el asta de la bandera, dos o tres hombres fumando.

Aquel mes pasó de prisa e Ignacio se presentó a los exámenes finales. Su decisión estaba tomada, por lo que contestó a los profesores sin nerviosismo alguno. Ello le valió las mejores notas, que nunca había tenido. «¡Con lo contenta que estaría mi madre si esto fuera de veras!», pensaba. No había comunicado a nadie, ni siquiera al padre Anselmo, su proyecto. Siguió las costumbres del Seminario como si tal cosa. Escuchó los consejos para las vacaciones, subió a los dormitorios, preparó la maleta, se despidió afectuosamente de sus condiscípulos. Luego se fue a los lavabos y robó, como recuerdo, una bombilla.

Cruzó el umbral. ¡Gerona! Respiró. Bajó las escalinatas de Santo Domingo. Vio en los balcones las banderas y los hombres fumando. Subió al piso de su casa. Su madre había salido a la función de las Cuarenta Horas y el muchacho se alegró de ello. Prefería hablar primero con su padre a solas. Cuanto antes mejor. Ardía en deseos de hacer los proyectos de su nueva vida, orientarla en algún sentido concreto; pero temía la reacción de su madre. El disgusto que se llevaría sería tan grande, que la idea le anonadaba. Su padre era la única persona en el mundo que podía mitigar las cosas.

Había imaginado mil preámbulos. En el momento de la verdad dijo, simplemente:

– Padre, no quiero volver al Seminario.

Todo fue más fácil de lo que cabía esperar. Matías, que estaba pescando en el balcón, izó lentamente la caña. Luego dio media vuelta y miró a su hijo.

– No te preocupes. Ya lo esperaba.

Ignacio sintió un gran consuelo en su corazón. Quería dar un beso a su padre. Éste entró con lentitud en el comedor y dejó la caña en su rincón de siempre.

– Tu madre se llevará un gran disgusto.

– Ya lo sé.

Matías entró en la cocina a lavarse las manos.

– Vamos a ver si la consolamos.

La cosa se reveló difícil. Carmen Elgazu reaccionó más dramáticamente aún de lo que se había supuesto. Se lo comunicaron después de cenar, cuando Pilar ya se había acostado. Levantó los brazos y estalló en un extraño sollozo. Miró fijamente a Ignacio y estrujó el delantal. «Pero… ¿Por qué, por qué?» Ignacio optó por retirarse a su cuarto y Matías no sabía qué hacer. Fue preciso pasar la noche prácticamente en vela y al día siguiente llamar a mosén Alberto para que tratara de hacerla comprender. A Carmen Elgazu le parecía que, de pronto, se había convertido en una mujer estéril.

Ignacio pasó unos días en un estado de angustia increíble.

– Madre, ¿qué puedo hacer? No iba a seguir sin vocación, ¿verdad?

– Ya lo sé, hijo, ya lo sé. Pero me había hecho tantas ilusiones…

Pilar miraba a su hermano con el rabillo del ojo. Ella casi se alegraba. Nunca había imaginado a Ignacio sacerdote y cuando llevaba medias se mofaba de él. Ahora les había dicho a sus amigas del Colegio.

– ¿Sabéis? ¡Mi hermano no será cura!

Matías Alvear pasaba unos días que no se los deseaba a nadie, ni siquiera a don Agustín Santillana, contertulio antiliberal. Resoplaba buscando soluciones. ¡Era preciso consolar a su mujer! Su esperanza era César, pero éste no se decidía a hablar.

¡Diablo de chico! Todo el día dirigía miradas furtivas, cuando no se encerraba en su habitación como si escondiese un gran secreto.

Una noche Matías, harto de esperar, le llamó y le tiró de la oreja.

– Vamos a ver, pequeño -le dijo-. O yo no soy tu padre, o estás queriendo y no queriendo. ¿Verdad o no?

César se pasó la mano por el mechón de la frente. Miró a su padre con cara entre miedosa y esperanzada.

– ¿Qué quieres decir…?

– Pues…muy sencillo. ¿Quieres cantar misa tú, o no…?

César esbozó una sonrisa, que al pronto su padre no comprendió. Las facciones todavía indefinidas del chico le traicionaban. Finalmente, éste contestó:

– Habla con mosén Alberto.

¡Acabáramos! Matías Alvear se fue al Museo Diocesano, cuyo conservador era mosén Alberto. El sacerdote, impecablemente afeitado, le dijo que aquella visita le alegraba. En efecto, llevaba muchos días estudiando a César…

– Es un chico extraño. Es un alma sensible. El problema es delicado… Tanto más cuanto que creo que no está muy bien de salud.

Matías Alvear se impacientó.

– No es fuerte como Ignacio, desde luego. Pero… ¿tiene vocación o no la tiene?

Mosén Alberto tomó arranque para contestar:

– Señor Alvear, yo creo que su hijo tiene vocación de santo.

Matías soltó una imprecación. Que César era un santo, ¿quién mejor que su padre para saberlo? También era una santa Carmen Elgazu, y otro santo Ignacio, y todos. Todos eran santos.

– De acuerdo, de acuerdo. Pero yo lo que querría saber es eso: si tiene vocación para cura o no.

El reverendo, por fin, sentenció:

– Si en septiembre no le lleva usted al Seminario, el chico se muere.

¡Por los clavos de Cristo! Matías se desabrochó el botón del cuello. Tomó asiento. Habló largamente con el sacerdote, aun cuando consideraba a este hombre algo tortuoso. Y se enteró de muchas cosas. Supo que, en realidad, mosén Alberto no había tenido nunca confianza en Ignacio. El sacerdote hablaba del muchacho en tono reticente, como si le inspirara graves temores.

– ¿Quiere que le diga una cosa? -cortó Matías.

– Diga.

– Si fuera usted hombre casado, ya querría tener un hijo como Ignacio.

La conversación se dio por terminada. Y el resto, fue coser y cantar. Matías regresó a casa alegre como unas pascuas. Llamó a Ignacio y le comunicó:

– Me parece que tu madre va a llevarse una sorpresa.

Esperó unos días aún. Esperó a que César en persona le dijera: «Padre, de lo que me preguntó, sí», para llamar a su mujer, liar lentamente un cigarrillo y comunicarle la noticia.

– Ahí tienes. Ahí tienes el sustituto. -Y hallándose con las manos ocupadas, con el mentón señaló a César.

Carmen Elgazu comprendió en seguida, pues llevaba días notando algo raro; miradas como diciendo: «Sí, sí, sufre. Para lo que te va a durar».

Miró a César y el muchacho asintió con la cabeza.

– Madre, quiero ser el sustituto de Ignacio.

¡Hijo! Ya no cabía duda. Carmen Elgazu recibió la noticia en pleno pecho. De pie bajo el calendario de corcho, exclamó: «Me vais a matar a emociones». No sabía qué hacer. Le parecía que sus entrañas volvían a ser fecundas. De repente le asaltó una duda.

– ¿Lo has consultado ya con mosén Alberto?

César se disponía a contestar, pero Matías se le anticipó:

– ¡Sí, mujer, sí! Él mismo va a elegir el otro perchero.

Era preciso esperar hasta septiembre. César preparándose para el Seminario. Ignacio para emprender su nueva vida. Ignacio miraba a su hermano con agradecimiento, pues su madre volvía a ser dichosa.

En cuanto a él, era libre. ¡Libre! Lástima no poder disponer de la habitación entera. Tendría que continuar compartiéndola con César hasta septiembre.

Pero su vida cobraba ahora tal novedad que los pequeños obstáculos no contaban. El instante más solemne de su victoria lo vivió en la barbería, cuando al tomar asiento ante el espejo pidió una revista y ordenó, en tono grave: «Sólo patillas y cuello».

Matías Alvear entendía que personalmente había ganado con el cambio. Esperaba mucho de Ignacio, seglar. Tampoco creyó que la Iglesia española hubiera perdido nada: César valdría por dos. De Vasconia se recibió una carta quilométrica, llena de advertencias para el desertor y de parabienes para César. En Madrid, en cambio, parecieron tomarse todos aquellos manejos un poco a chacota.

Muy pronto, Ignacio empezó a experimentar una curiosa sensación. De repente, sus cuatro cursos del seminario le parecían una pesadilla vivida por otro ser; otras veces se presentaban a su memoria con relieve angustioso. En realidad era demasiado sensible para enterrar con tanta facilidad un mundo que fue el suyo. Otros muchos ex seminaristas lo hacían y pregonaban su prisa por vengarse de Dios. Ignacio, en realidad, no sabía. Por el momento sentía una infinita curiosidad.

Porque le ocurría que en los cuatro años había crecido: ya un ligero bozo apuntaba, negro, y se daba cuenta de que su formación intelectual, con ser incompleta, pues en el Seminario había muchas asignaturas importantes que no figuraban en el programa, era muy superior a sus conocimientos «de la vida». En realidad, Ignacio había estudiado unas materias básicas, que le daban cierto sedimento clásico. Se daba cuenta de ello al escuchar a Pilar y enterarse de las tonterías que explicaban las monjas. Y se daba cuenta incluso escuchando a su padre y a sus contertulios del Neutral. De modo que por este lado no había mucho que lamentar. Ahora bien, «de la vida…», nada. Enfrentado con la calle, con la sociedad, sabiendo que podía mirar a la gente cara a cara, leer los periódicos, fisgar las fachadas sin sensación de culpabilidad, se daba cuenta de que no entendía una palabra. De ahí sus ganas de saber. ¿Cómo era el mundo? ¿Por qué unos hombres tenían coche y otros no? ¿Por qué las parejas? ¿Era bueno o malo que el presidente de la República fuera un hombre como los demás?

Se daba cuenta de que no conocía ni su propia habitación. Hasta entonces siempre la había ocupado como algo provisional; ahora sabía que podía arreglarla a su modo, por lo menos la parte de ella que le correspondía, y dos estanterías de armario que Carmen Elgazu le destinó. ¡Pronto pondría allí libros suyos!

Luego, tampoco conocía absolutamente nada de la ciudad. A veces creía que conocía mejor Málaga, como si los ojos de un niño captaran mejor que los ojos de un seminarista. La ciudad… Aquello le atraía de manera irresistible. Conocer Gerona. A veces pensaba: «Debería buscarme un amigo». Pero no. Mejor solo. Salir de madrugada, o hacia el atardecer, y recorrer calles y mirar. Placer de mirar. Analizándolo bien, casi no conocía sino la parte antigua, la del Seminario y edificios nobles, pero de todo el barrio moderno, el ensanche, y los campos que venían luego, nada. Y tampoco de la parte del Oñar, remontándolo hacia el cementerio, y menos aún del barrio de los pobres, del misterioso barrio que empezaba a los pies del campanario de San Félix y se extendía luego, en casas que parecían de barro.

Allí le llevaba su corazón, hacia la calle de la Barca, Pedret. Aquella aglomeración de edificios húmedos, de balcones con ropa blanca y negra puesta a secar, con gitanos, seres amontonados, mujeres de mala nota.

Empezó por el barrio moderno. No le satisfizo en absoluto. Le decía a su padre: «Pero esto ¿qué es?» Matías le contestaba: «Cubista. ¿Te parece poco?» A Ignacio se le antojaba que la alegría era allí artificial, aunque las tiendas estaban llenas de cosas dignas de ser compradas, no se podía negar.

Luego remontó el río y llegó hasta un pequeño montículo que llamaban Montilivi -monte del Olivo-. Desde la cima descubrió un panorama menos grandioso que el que se divisaba desde Montjuich o el Calvario, pero entrañable. Un pequeño valle, la Crehueta, verde, cuadriculado, por cuyo centro pasaba el tren chillando y despertando la vida. Luego empezaba el bosque, los árboles trepando hasta la ermita de los Ángeles, lugar de peregrinación.

¡Cuántas cosas se veían, cuántos árboles, trenes, personas! ¡Qué dilatado horizonte! Siguiendo la carretera, llegaría al mar. Todo era un poco suyo. Grabó su nombre en una piedra.

Se tendía boca arriba para mirar. Pero luego volvía a mirar el valle porque le parecía más a su medida. «¿Por qué la gente de Gerona no subía a Montilivi a respirar?»

Sin darse cuenta retardaba el momento de irse al barrio pobre. Le atraía, pero le inspiraba temor. Le parecía que descubriría allí algo importantísimo, que tal vez fuera definitivo para él. Cuando su padre decía: «Chico, no sé cómo vamos a hacer para llegar a fin de mes», su expresión era sombría, y, sin embargo, en su casa había un mínimo asegurado; en cambio, bajo el puente del ferrocarril…

Un día tomó la decisión. Y entró en la calle de la Barca. Y la impresión que recibió fue profunda. No le impresionaron ni la basura ni el color de las fachadas ni los perros famélicos: le impresionaron los ojos. Éste fue su gran descubrimiento: que en el fondo de una mirada humana pudiera concentrarse todo el rencor, toda la tristeza y todos los colores sombríos de su mundo circundante.

Aquello no era cubista ni el horizonte era dilatado. Era una calle estrecha y otra y otra de empedrado desigual. Con tabernas llenas de peones ferroviarios, de traperos, de vagabundos. Con escaleras oscuras, con mujeres sentadas en la acera comiendo tomates y sandías y bebiendo en porrón.

Ignacio se exaltó lo indecible. Atardecía. «¡Eh, cuidado, chaval!» Y echaban un cubo de agua.

Se paraba en las esquinas. Afectando indiferencia, estudiaba los rostros. Hombres de boina torcida, hembras de moño loco. Los viejos tenían cierto aire de paralíticos, y eran como espejos del futuro. Los niños jugaban… ¡con pelotas de trapo!

Los nombres de los bares y tabernas eran significativos. Bar «El Cocodrilo», taberna del Gordo, del Tinto. Ningún parangón con los nombres de la parte céntrica: café Neutral, La Alianza, La Concordia. Para no hablar del Casino de los señores…

Vio que se armaba un altercado. Hizo como si se abrochara los zapatos para oír el diálogo.

– Tú lo que eres, un hijo de p…

– Y tú, ídem.

– Me dan ganas de preguntarte si eres hombre.

– Pregúntaselo al obispo.

– Eso tú, que te tuteas con él.

– Anda y que te emplumen.

Ignacio se irguió y echó a andar. Aquel léxico le reveló la ira de los corazones. Corazones como los de la gente que mondaba naranjas en el tren. Ignacio sabía que muchos de aquellos hombres habían llegado de provincias misérrimas, casi todas del Sur, y de Albacete, de Murcia, en busca del pan cotidiano. Ahora vivían allí, poniendo a secar ropa blanca y negra y comiendo sardinas en la acera. Ignacio fue a la calle de la Barca y pasó bajo el puente del ferrocarril muchas tardes. Y poco a poco le parecía que iba conociendo nuevos detalles de aquella humanidad. Le pareció que muchos de ellos, a pesar de su miseria y de la exaltación que les producían los periódicos, no podían sustraerse a una innata y racial alegría. Con frecuencia bastaba que apareciera un organillo para que se formara un corro y sonasen las palmas. Nunca faltaba el profesional de la ira, el más letrado, más hablador o más chulo, que permanecía recostado en un farol, con bufanda de seda, fulminando con la mirada a los que se reían.

Las mujeres eran más vulgares que los hombres, porque utilizaban menos que éstos los ojos para increparse, armar jolgorios u odiar. En seguida chillaban. Gritos, gritos y arañazos y moño loco. Tal vez porque las faenas más tristes y puercas les tocaban más de cerca. Los hombres tenían, algunos de ellos, una misteriosa serenidad. Como si meditaran algo muy hondo, muy hondo. Entre eructos y blasfemias intercalaban refranes muy ajustados e imágenes sorprendentemente poéticas. Las mujeres de mala nota utilizaban los ojos para atraer clientes.

Ignacio regresaba a su casa con vértigo, víctima de sentimientos opuestos. Con frecuencia quería engañarse a sí mismo y adoptaba aires de venir de quién sabe de dónde y de estar estudiando los más delicados problemas sociales. En estos casos se sentaba a la mesa con cara reflexiva, silencioso, o mirando afuera distraídamente. Matías Alvear, que conocía sus correrías, le espiaba divertido y Pilar le señalaba a la atención de César por medio de codazos.

Las reacciones de César eran muy distintas. Desde que su ingreso en el Seminario había quedado decidido, había renunciado voluntariamente a la libertad de mirar y recorrer calles. César tenía trece años y en los Hermanos de la Doctrina Cristiana había recibido una excelente educación. Nunca le interesaron ni las matemáticas, ni jugar al fútbol, ni estudiar francés. A pesar de sus esfuerzos, estaba lejos de ser el primero de la clase. Sin embargo, el Hermano Director había dicho a Matías: «Es el chico más educado del colegio».

Matías suponía que a los eclesiásticos les bastaba que alguien fuera piadoso para considerarle educado. No obstante, tal vez en el caso de César fuera cierto. Ahora, desde que su lucha interior, iniciada el mismo día en que Ignacio había entrado en el Seminario, había cedido, no hacía otra cosa que medir sus gestos, que pensar en su vocación. Comprendía que sus antiguos deseos de entrar en un templo y permanecer en él, que su alegría inexpresable al ver que el campanero de la Catedral era izado triunfalmente por las cuerdas al tocar a gloria, no fueron sino un preludio. Así, pues, el milagro era ya suyo y se detendría en él toda la vida. Por de pronto, no iba más que al Museo Diocesano o a la iglesia, y regresaba a leer o a hablar con su madre. De vez en cuando hacía una visita al Hermano Director, a sus profesores o al Hermano Alfredo, sacristán, que siempre le daba regaliz, que él traspasaba luego a Pilar.

Sólo se olvidaba de sí mismo y de su vocación para pensar en los demás, especialmente en Ignacio. Porque le parecía que éste, con quererle mucho, sentía cierto resquemor hacia él. No siempre, claro está. Lo que ocurría era que el humor de Ignacio era muy variable. Debía de sentirse aún un poco desplazado.

También le parecía que su padre tenía a Ignacio en mayor estima. Entonces pensó: «Yo debo de ser terriblemente antipático». Se preguntaba si sería por las orejas. Sus enormes orejas y sus grandes pies, que le daban al andar un aire un tanto desmazalado. Ello le planteó varios problemas. Su deseo hubiera sido pelarse al rape en seguida, pues le hubiera parecido que, en cierto modo, «recibía las primeras órdenes». Pero comprendía que, con la cabeza al rape, sus orejas aumentarían aún de tamaño. El segundo problema era que su padre le intimidaba. ¿Cómo hablar con él de lo que sentía, de las cosas que le ocurrían?

Por ejemplo, no sabía si confesarle o no que todos los días hacía una visita al cementerio. Temía que su padre considerara aquello enfermizo, pero tampoco quería engañarle. Así que se lo dijo. Matías Alvear se quitó los auriculares de la radio y miró a su hijo como se mira a un loco. «Pero…», y no acertó a continuar. Luego se pasó la mano por la cabeza y gritó: «¡Carmen!» Carmen Elgazu acudió y sonriendo se puso de parte de César. Entonces el padre perdió los estribos y, dirigiéndose al rincón del comedor, cogió la caña de pescar.

El cementerio, que había descubierto Ignacio a los pies de Montilivi, en un recodo de la carretera que venía de la costa, ocupaba la vertiente sur de la montaña de las Pedreras, prolongación de la de Montjuich. A César le gustaba porque en aquella montaña estaban las canteras de piedra con la que se habían construido la Catedral, los puentes y todos los monumentos de la población, así como las tumbas y los panteones del cementerio.

Lo cierto es que César entraba en el recinto de los muertos pisando levemente. Su padre hubiera errado creyéndole morboso; era la suya una actitud familiar hacia la muerte; simplemente se sentía rodeado de hermanos. Contemplaba las cruces del suelo sin que le parecieran puñales. De las fotografías de los nichos le impresionaban especialmente los hombres que aparecían con uniforme de la guerra de África, y un niño que había en un rincón con marinera blanca, sosteniendo un pato de celuloide. César iba allá para rezar, y así lo hacía. Al entrar, el cementerio parecía enorme. Visto desde las Pedreras era un rectángulo diminuto, que daba ideas de la raquitiquez de los esqueletos por más que intenten agruparse.

Aquél era el problema. Matías Alvear juzgaba que Ignacio picaba más alto; a su entender, César se entretenía en minucias. Carmen Elgazu lo veía de otro modo: «Déjale, déjale, él obedece a mosén Alberto y bien está que lo haga».

Un detalle había que resolver: lo del Seminario. Cuando Ignacio comprendió que la intención de sus padres era llevar a César a la Sagrada Familia, ocupando su puesto, reaccionó en forma que los dejó perplejos a todos.

– ¿César allí? Se moriría.

Carmen Elgazu le interrogó con abrumadora severidad. Entonces Ignacio, que siempre les había ocultado lo que ocurría en el interior del edificio, les explicó. Habló del régimen alimenticio, de la humedad, del frío. «Yo he aprendido a declinar tiritando.»

– ¿Tan mal estabas?

– La verdad… César no lo soportaría.

Matías se mordió los labios. Algo había barruntado la primera vez que visitó a Ignacio. Ahora comprendía que éste tenía razón. César no era fuerte. Nada concreto, pero no era fuerte. Varias veces le habían sorprendido apoyándose con la mano en la pared. El médico les había dicho: «Sobre todo, cuidado con la humedad». Por eso en el piso le habían destinado la habitación que daba a la Rambla, no la que daba al río.

César había escuchado a Ignacio estupefacto. «¡Hambre, frío!» ¿Era posible sentir hambre y frío en el Seminario?

Carmen Elgazu dijo:

– Todo esto es una locura. Hay que consultar con mosén Alberto Mosén Alberto, por una vez, dio la razón a Ignacio.

– Sí, la Sagrada Familia es algo duro.

Carmen Elgazu exclamó:

– ¿Qué hacer, pues?

Mosén Alberto reflexionó un instante.

– Podría ir al Collell.

¡El Collell! Ignacio puso una objeción.

– En el Collell hay que pagar.

Mosén Alberto dijo:

– Sí, pero está entre montañas, se puede decir que son los Pirineos.

Matías dijo que pagar una pensión crecida le era imposible. Ignacio añadió:

– ¡Pues no es poco! Es un internado de ricos. Casi todos estudian comercio.

Mosén Alberto le dejó hablar. Luego intervino:

– Si he hablado de Collell, por algo será -dijo-. El Collell es un internado de ricos, de acuerdo. Pero… hay quince plazas gratis destinadas a seminaristas. Claro, que los seminaristas son los que se encargan de los trabajos cotidianos: de barrer, cortar el pan, hacer las camas, etcétera…

Matías Alvear cortó:

– Para hablar en plata, los criados.

Mosén Alberto levantó los hombros.

– ¡Bueno! Es un poco teórico. Yo no los iba a engañar. El trabajo es escaso -hay muchas monjas- y están bien tratados. Los profesores son muy competentes; nutrición, la que quieran. ¡Y el aire! En fin, les aconsejo que vayan a ver.

A Carmen Elgazu la palabra criado la había levantado en vilo. Pero tenía confianza ciega en mosén Alberto.

– Matías, no perdemos nada. Vamos a ver.

El viaje de Matías, Carmen Elgazu y César a Nuestra Señora del Collell fue un acontecimiento. Tomaron el autobús de línea, destartalado. La comarca era espléndida y pronto todo aquello adquirió un tono de inefable intimidad. A cada curva de la carretera esperaban mujeres con cestos, un hombre con el correo, o simplemente la novia de un soldado con un paquete.

El conductor frenaba el carromato, se apeaba y no sólo los atendía a todos, sino que se sentaba un rato en la cuneta a platicar con uno y otro, liando un cigarrillo.

Matías, que se había tomado todo el día de vacaciones, no tenía prisa. Por ello gozaba de lo lindo, especialmente al oír en el techo del vehículo el bailoteo de los que se habían instalado arriba y que armaban un jaleo de mil demonios. Cualquier incidente bastaba para que todos los viajeros estallaran en una risotada. Un neumático que hubiera reventado, y la gente habría alcanzado el límite de la felicidad. A Matías todo aquello le recordó ciertos aspectos del espíritu madrileño.

En Bañolas hubo trasbordo. Otro autobús, éste de color azul. A la salida del pueblo apareció el lago, de indescriptible serenidad matinal. A César se le antojaba que entraban en un paraíso.

Luego empezaba la cuesta. El paisaje iba adquiriendo gravedad, entre colinas de un verde profundo y bosquecillos de salvaje aspecto. El Collell surgió inesperadamente, sobre un promontorio, con esa fuerza telúrica de los monasterios erigidos lejos de la civilización.

El Colegio estaba casi deshabitado; el curso tardaría todavía tres semanas en empezar. Todo les gustó. La naturaleza circundante, la dignidad del edificio, la campechanía del Director, el aspecto diligente de las monjas de la enfermería. El trato quedó cerrado, y fueron advertidos de que a los seminaristas allí se los llamaba «fámulos».

César hubiera querido quedarse. Le encantó su celda, en el último piso, con un reclinatorio que parecía hecho a su medida. El Director pareció acogerle con simpatía. Le dio un golpecito en la espalda y dijo:

– Aquí no es como en la Sagrada Familia, muchacho. ¿Ves allá abajo? -señaló un terreno llano, a unos quinientos metros-. Ahora construiremos otra pista de tenis.

Regresaron a Gerona, contentos. Sobre todo, César y Carmen Elgazu. Ésta, mecida por el traqueteo del autobús, por un momento imaginó a su hijo con sotana y una raqueta en la mano, luego rechazó el pensamiento por frívolo y se entretuvo recordando lo amable que había estado el Director con ellos. También pensaba: «A lo mejor Ignacio perdió la vocación por éso, porque no se nos ocurrió traerlo aquí».

Sólo una sombra se cernía sobre los resultados del viaje. Matías no quería hablar de ello con su mujer, porque veía que ésta no mencionaba nunca el tema: el Gobierno de la República había anunciado una serie de proyectos que implicaban el laicismo en la enseñanza, la secularización de los cementerios y la separación de la Iglesia y el Estado. Azaña había dicho: «España ha dejado de ser católica». Matías se preciaba de conocer a sus compatriotas y suponía que el porvenir de los seminaristas, aunque los llamaran «fámulos», no se presentaba demasiado brillante.

Los gobernantes de la República parecían decididos a complicarle la vida a César, pero a mejorarla, en cambio, a millones de españoles.

Por de pronto, orden draconiana para el cultivo de tierras improductivas: ello proporcionaría trabajo a setenta mil obreros en paro, especialmente en Andalucía. Luego reglamentación del Trabajo, que buena falta hacía. Seguro de vejez, reducción del cuadro de oficiales del ejército, que descendería de veinticinco mil a nueve mil, y la creación de siete mil escuelas en el territorio nacional.

– Blanca doble.

– ¡Paso!

Un camarero se acercó a la mesa:

– ¿No podrían ustedes hablar en catalán?

Matías se quedó perplejo. Aquel asunto se estaba convirtiendo en un verdadero problema, que a él y a muchos como él les impedía saborear a gusto las órdenes draconianas. Con la proclamación de la República catalana los ánimos se habían exaltado hasta tal punto que ser manchego, andaluz o castellano iba suponiendo en Gerona, incluso para jugar al dominó en el Neutral, un auténtico problema.

El hombre no comprendía aquella situación. Le parecía grotesco que la gente se arrodillara al oír tocar la Santa Espina. ¡Y lo más grave era que su propia mujer acababa de recibir de Bilbao una boina de tamaño cinco veces superior al diámetro de su cráneo! ¡Ella, que nunca había leído el periódico, ahora esperaba los del Norte con impaciencia y nunca llegaba al final de la página sin soltar un «¡ene!», que le ponía a uno carne de gallina!

Y el problema no era sólo catalán y vasco. Navarra elaboraba también su estatuto. Galicia seguía el ejemplo, Aragón, Valencia, Extremadura, Baleares y Canarias. ¡Incluso Cádiz se disponía a pedir estatus de ciudad libre!

– Dentro de un mes -dijo Matías-, un telegrama dirigido desde el centro de Madrid a la Moncloa o Chamberí pagará tarifa del «Extranjero».

Toda la peña se echó a reír. Julio García, el policía, también madrileño, se pasó la boquilla de un extremo a otro de los labios. El empleado de Hacienda, don Agustín Santillana, se quitó las gafas, las limpió y volvió a ponérselas. El tercer jugador era un desconocido, que hablaba con acento aragonés.

Julio García era amigo de la infancia de Matías Alvear, aunque un poco más joven. Era hombre con cara de pequeño crimen pasional, pero que con aquel gesto de la boquilla inspiraba súbitamente cierto respeto. Moreno, frente ligeramente abombada, daba la impresión de tener gran confianza en sí mismo. Había entrado en la policía al regresar del servicio militar y se decía que en la Dirección General de Seguridad había obtenido éxitos espectaculares. Habitualmente hablaba en tono un tanto irónico, y, en ocasiones, de repente se callaba, evidentemente dispuesto a no añadir una palabra más.

Carmen Elgazu le tenía por hipócrita, pero Matías se ponía siempre de su parte, alegando que la vida a veces obliga a defenderse.

A César nunca le hizo el menor caso; en cambio demostraba un gran interés por Ignacio. Se alegró enormemente de que el muchacho dejara la carrera sacerdotal. Julio había recibido una educación religiosa parecida a la de Matías Alvear, con la diferencia de que se casó con una mujer muy distinta de Carmen Elgazu. Vivían en un piso espléndido, cerca de la Plaza del Ayuntamiento. Don Agustín Santillana no comprendía cómo podía sostener aquel tren y Carmen Elgazu veía en ello algo misterioso; Matías estaba convencido de que Julio había heredado algún dinero, y que no tener hijos permite muchas cosas.

Lo cierto era que el policía resolvía siempre las situaciones con sutil precisión psicológica. El problema de la hostilidad catalana no le afectaba, por madrileño que fuera. Su actitud había sido radical: dárselas de más catalanista que los propios catalanes. En la Rambla bailaba sardanas hasta quedar exhausto y pronunciaba el nombre de Maciá en tono de visible emoción.

Fue con Julio García con quien consultó Matías Alvear el último problema que quedaba pendiente: el porvenir de Ignacio.

– Hay dos cosas -dijo Matías-. El muchacho quiere estudiar una carrera; por lo tanto, tiene que empezar el Bachillerato. Ahora bien -añadió-, yo necesito que trabaje. Hay que buscarle un empleo y que estudie en una academia nocturna.

Julio contestó:

– Casi toda la gente que ha llegado a ser algo lo ha hecho así.

Matías continuó:

– Yo conozco aquí poca gente. Tendrás que echarme una mano. Me refiero a lo del empleo.

Julio se ladeó el sombrero y se echó para atrás en la silla.

– Nada fácil.

– ¿Por qué?

– Nada fácil no siendo catalán.

Matías replicó:

– Ignacio lo habla perfectamente.

Julio dijo:

– Lo habla, pero no perfectamente. Y, además, no lo escribe.

Matías hizo un signo meditativo con la cabeza.

– ¿Por lo tanto…?

– Por lo tanto… no habrá otro remedio que emplearle en un Banco.

Matías le tendió el librillo de papel de fumar.

– ¿Te parece… que hay probabilidad?

– Lo intentaré.

Un Banco. Un Banco no estaba mal. Matías entendía que era un centro de experiencia.

– Tiene un inconveniente -explicó Julio-. Se cobra poco. Sobre todo, al empezar. Pero… ya sabes que se cobra poco en todas partes.

Matías respondió:

– La cuestión es que nos ayude en algo.

Permanecieron un rato callados, fumando.

– Y… ¿por qué crees que hay una probabilidad?

– Pues… porque conozco a varios directores.

Julio añadió:

– Especialmente uno, el del Banco Arús.

– ¿Banco Arús, Banco Arús…?

– Sí. Esa Banca de la calle Ciudadanos. Poco espectacular…pero sólida.

Matías asintió con la cabeza.

– Bien, bien. Lo dejo en tus manos.

Luego el policía le preguntó por el bachillerato.

– ¿No crees que los cuatro cursos del Seminario podrían valerle?

Matías contestó:

– Pues claro. Mosén Alberto ha ido al Instituto. Le examinarán el día quince, de tres cursos a la vez.

Julio preguntó:

– ¿Quién es mosén Alberto?

– El conservador del Museo. Del Museo Diocesano, se entiende. Un cura importante.

Julio sonrió.

La entrevista había sido positiva. Matías sólo tenía una duda: no sabía cómo sería acogido en casa lo del Banco. Carmen Elgazu más bien había pensado en un empleo particular, en el despacho de un notario, de un corredor de fincas…

Tuvo suerte. La noticia fue bien recibida. Su mujer exclamó: «¡Un Banco! Buena cosa. Segura, por lo menos». Luego añadió, sonriendo, y recordando varias quiebras célebres en Bilbao: «Si los directores no son unos granujas, naturalmente». Por su parte, Pilar palmoteo. «¡Ole, ole, un Banco!» Le pareció que Ignacio iba a ser rico, que pronto iban a ser ricos todos.

Matías decía:

– No os hagáis ilusiones. Julio ha dicho que lo intentará.

Ignacio lo daba por hecho, y también se alegraba de ello. Lo daba por hecho porque tenía en Julio tanta confianza como Carmen Elgazu en mosén Alberto; y se alegraba porque… podría ayudar a sus padres. ¡Pues no era poco regresar a fin de mes con un sobre y decir: «Tomad. Ésto lo gané yo»! O simplemente: «Tomad». Por lo menos podría pagarse los estudios, los libros y la academia nocturna. Por lo demás, un Banco le parecía una especie de laboratorio secreto de la Economía, donde se provocaba por medios científicos la felicidad o la bancarrota de muchas familias.

La confianza que Ignacio le tenía a Julio provenía de un hecho simple: del respeto que le inspiraba la profesión de policía. Suponía que los policías con sus ficheros y olfato debían de estar enterados de terribles secretos individuales; para no hablar de los misterios de la ciudad y aun de la nación. Estaba seguro de que el director del Banco Arús no podría negarle nada a Julio, so pena de verse apabullado por un sinnúmero de acusaciones oficiales, que le llevarían a la cárcel.

Por otra parte, Julio, personalmente, le causaba enorme impresión. Ignacio correspondía al afecto que el policía le profesaba. Especialmente desde que colgó los hábitos charlaba mucho con él, cuando Julio subía al piso a hacerles una visita y le decía a Carmen Elgazu: «Doña Carmen, ¿un cafetito de aquellos que usted sabe…?» Incluso un par de veces fue el chico a casa de Julio invitado, a oír discos y a ver la biblioteca. Julio le ofreció, recorriendo los lomos como si fueran las teclas de un piano: «Lo que te interese de aquí, ya lo sabes».