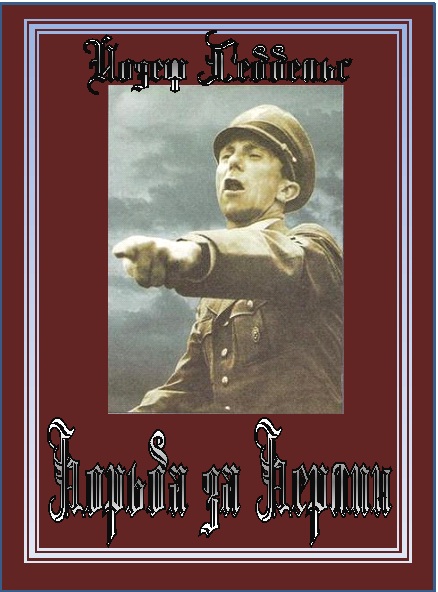

Йозеф Геббельс

доктор германской филологии

Борьба за Берлин

«Эту книгу я посвящаю старой берлинской партийной гвардии»

Йозеф Геббельс

Вступление

Борьба за столицу всегда занимает особую главу в истории революционных движений. Столица является самостоятельным понятием. Она представляет собой средоточие всех политических, духовных, экономических и культурных сил страны. Она оказывает влияние на провинцию, и его не избегает ни город, ни деревня.

Берлин в Германии – это нечто исключительное. Население этого города не представляет из себя, как в каком-нибудь другом месте, единой, замкнутой в себе однородной массы. Житель Берлина: этот тип получается из остатка старого берлинства, приправленного примесями из провинции, всех областей, мест, профессий и конфессий.

Правда, Берлин не является для всей Германии таким определяющим и важным, как Париж для Франции. Но, несмотря на это, нельзя представить страну без Берлина.

Национал-социалистическое движение вышло не из Берлина. Оно зародилось в Мюнхене. Сперва оно началось в Баварии, потом в Южной Германии, и только позже, когда оно оставило позади истоки своего развития, перекинуло мост на север и заодно в Берлин.

Только после крушения в 1923 году история партии началась севернее Майна. Но национал-социализм и в Северной Германии был также подхвачен со всей стремительностью прусской выносливости и дисциплины.

Эта книга предназначена изобразить историю движения в столице империи. Разумеется, это не преследует никаких исторических целей. Возможность написать объективную хронологию берлинского движения будет предоставлена последующим историкам. Нам не хватает для этого трезвой беспристрастности, чтобы правильно отделить свет от тьмы.

Тот, кто писал эти строки сам значительно и с огромной ответственностью причастен к ходу дел. Поэтому он и есть партия в полном смысле этого слова. Автор только лелеет надежду с этим повествованием снять с души тяжелейшую ответственность, которая легла на него тяжким бременем за пять лет борьбы. Это должно быть утешением и стимулом для тех, кто воевал и участвовал в блестящем взлёте берлинского движения, напоминанием и угрызением совести тем, кто сомневался и стоял в стороне, и угрозой и объявлением войны тем, кто препятствовал нашему победному маршу.

Мы пока не имеем права считать окончание этой битвы победой на всех фронтах. Мне бы хотелось этой книгой поспособствовать тому, чтобы марширующие батальоны национал-социалистического наступления сохраняли веру и надежду, чтобы цель, которая сегодня уже ясна во всей остроте и последовательности, никогда не пропадала из поля зрения и несмотря ни на что была достигнута.

Против разложения (часть 1)

В утренних ноябрьских сумерках раскинулся просторный, пока безлюдный, перрон главного вокзала Эльберфельда. Приходилось прощаться с городом, который в течение двух лет был отправной точкой тяжёлых и кровавых битв за Рурскую область. Здесь мы создали первое главное северо-западное отделение поднимающегося после 1923 года национал-социалистического движения. В Эльберфельде закрепился духовный центр национал-социализма в Западной Германии, и отсюда на Рурскую область ниспадали лучи нашей страстной борьбы.

Несколько друзей пришли, чтобы попрощаться. В действительности это прощание оказалось более тяжёлым, чем мы думали. Случается и такое, приходиться отрываться от близких, с которыми пережито много воспоминаний о борьбе и успехах, и которым доверено многое. Здесь мы начинали. Здесь были организованы первые для Рейнской и Рурской областей собрания. Здесь мы создали первый центр для стихийных национал-социалистических ячеек, образовывающихся по всей провинции.

Вот кондуктор подал сигнал к отправлению. Краткие жесты, крепкое рукопожатие. Мой славный Бенно – великолепная немецкая овчарка, которая делила с нами радость и горе – жалобно завыл последний раз на прощание, и поезд тронулся длинными рывками от вокзала.

С неимоверной быстротой мы неслись через лежащую в серых дождливых сумерках страну. Мимо проносились места нашей усердной деятельности, возвышающиеся дымоходы и испускающие пар фабричные трубы. Как часто приходилось проезжать эти места, когда мы вечерами атаковали в Рурской области, чтобы пробить первую брешь в каком-нибудь скоплении коммунистов. Как часто вели мы здесь наступления, бывали кроваво отброшены, приходили снова, и снова отступали с шишками и ссадинами, чтобы в третий раз с жёстким напором захватить эту устойчивую позицию.

Эссен! Бохум! Дюссельдорф! Хаген! Гаттинген! Это были первые места, где мы укрепили свои позиции. Тогда ни одно собрание не могло быть доведено до конца без кровавых столкновений с марксистским террором. Противник знал, как слабы мы были, он наверняка мог бы превратить нас в отбивную. Только благодаря дерзкой самоотверженности нескольких немногочисленных групп штурмовиков, мы вообще смогли проникнуть в эту область.

Потом нашим стремлением стало захватить город частями, а, при благоприятных условиях, полностью, и сделать его оплотом поднимающегося движения, откуда впоследствии борьба была бы перемещена на близлежащие территории.

Одной такой цитаделью был маленький, расположенный между Бохумом и Эссеном, индустриальный городишко Гаттинген; при ряде удачных обстоятельств, там сложилась чрезвычайно благоприятная для нас почва, которую мы потом, с упорным усердием и храброй выносливостью вспахали и засеяли семенами нашей молодой идеи. Гаттинген был средним городом Рура, который существовал только за счёт промышленности. Металлургический завод концерна Геншеля был здесь главной целью нашей сосредоточенной пропагандистской атаки, и за два года боёв с марксизмом, розово-красного оттенка с одной стороны и более красного – с другой, за короткое время и при французских оккупационных войсках[1], нам удалось полностью прибрать город к рукам, вытеснить марксистский фронт с его прочных позиций и крепко вонзить знамя национал-социализма в твёрдую вестфальскую землю.

Незадолго до моего расставания мы пережили здесь триумф, это было невероятно, под сильным внешним давлением самим прийти на марксистское собрание. Враг больше не приходил к нам, и мы пошли к нему. Социал-демократическая партия больше не осмеливалась возводить препятствия национал-социализму. Однако она была готова нам противостоять.

Несомненно, это стоило тяжёлых битв и кровавых столкновений. Мы этого не искали, не провоцировали. Наоборот, мы были готовы внедрять нашу идею в Рурской области мирно и без террора. Но с другой стороны, мы знали по опыту, что если подъём нового движения будет находиться под угрозой террора противников, то против этого не пойдёшь ни с пустым красноречием, ни с призывом к солидарности и братству. Мы протягивали открытую руку каждому, кто хотел быть нашим другом. Но если нас били сжатым кулаком, то против этого у нас всегда имелось только одно средство: отбить кулак, который поднялся на нас.

Движение в Руре изначально имело сильно пролетарский характер. Это само объяснялось местностью и её населением. Рурская область по своей природе и расположению – земля труда. Тем не менее, пролетарий Рурской области отличается самым решительным образом от простого заурядного рабочего. Основную черту этого слоя населения ещё составляет привязанность к земле, и приятели, которые по утрам спускаются в шахты, являются сыновьями по большей части первого или, как минимум, второго поколения мелких вестфальских крестьян.

В этом типе людей ещё коренится здоровое естественное почвенничество. Интернационал никогда не смог бы вторгнуться сюда, если бы социальные отношения в этой провинции не были действительно вопиющими, и лишения, которые десятилетиями терпел рабочий класс вопреки природе и справедливости, неизбежно приводили растерявшихся людей в лагерь, враждебный нации и всем государствообразующим силам.

Здесь мы начали свою работу. И без того мы сознательно придавали бы ей значение, борьба за симпатии рурского пролетариата принимала сильно социалистический характер. Социализм, как мы его понимаем, это, по существу, результат здорового чувства справедливости, связанного с сознанием ответственности перед нацией, не считая внимательного отношения к интересам отдельной личности.

Так как применением враждебного террора нас решительно принуждали к тому, чтобы защищать и продвигать движение вперёд силой, наша борьба с самого начала сохраняла явный революционный оттенок. Революционный характер движения, правда, меньше определяется методами, с которыми оно сражается, чем целями, за которые оно борется. Но здесь цели и методы точно соответствовали друг другу.

Это находило отпечаток в идеологических документах движения на Рейне и в Руре. В 1925 году здесь были основаны National-Sozialistische Briefe и в них была предпринята попытка дать объяснение социалистическим тенденциям нашего движения.[2] Правда, мы не были теоретиками, и совсем не хотели ими быть; но, с другой стороны, мы должны были внешне придать нашей борьбе необходимую духовную броню. И очень скоро для отдалённых очагов движения в Западной Германии это стало необходимым толчком для дальнейшей и насыщенной работы.

В 1925/26 годах возникла необходимость сплотить сильно разветвлённые структуры организации движения на Рейне и в Руре. Результатом этого процесса был так называемый гау Рур, главное отделение и политический центр которого находились в Эльберфельде. Работа в индустриальных городах Запада была, прежде всего, по существу пропагандистской. Тогда мы ещё не имели возможности сколько-нибудь активно вмешиваться в ход политической жизни. Политическая ситуация в Германии была такой застывшей и окоченевшей, что это было просто исключено. К тому же, молодое движение находилось ещё совсем у истока, так что влияние на большую политику само не стояло на повестке дня.

Собственно пропаганда не имеет своего принципиального метода. Она имеет только цель; и именно эта цель всегда означает в политике завоевание масс. Любое средство, которое служит этой цели, хорошо. И любое средство, которое не достигает этой цели, плохое. Пропагандист-теоретик совершенно бесполезен, за письменным столом он придумывает себе остроумный метод и в итоге бывает очень удивлён и озадачен, если этот метод не применяется пропагандистами-практиками или, вопреки собственной претензии, не приводит к цели. Методы пропаганды сами естественно вырабатываются в ежедневной борьбе. Никто из нас не родился пропагандистом. Мы научились средствам и возможностям действенной массовой пропаганды из ежедневного опыта, и, только повторяя, направили их на систему.

Современная пропаганда, по сути, основывается на эффекте сказанного слова. Революционные движения создаются не великими писателями, но великими ораторами. Неверно думать, будто печатное слово намного действеннее потому, что оно посредством ежедневной прессы доходит до большего количества публики. Даже если оратор может обратиться со своим словом в лучшем случае к нескольким тысячам слушателей, в то время как политический писатель часто находит десятки и сотни тысяч читателей, живое слово в действительности влияет не только на присутствующих, но и передаётся из уст в уста сотни тысяч раз. Поэтому внушение эффектной речью на порядок выше воздействия отредактированной газетной передовицы.

Др. Геббельс «Не господь бог снимет с нас наши цепи. Мы должны их сами разорвать».

Вот почему на первом этапе борьбы на Рейне и в Руре все мы были почти поголовно агитаторами. Массовая пропаганда была нашим единственным оружием, и нам приходилось использовать её максимально, чего мы ещё не могли сделать с печатным словом.

Не могло не случиться, что первые успехи, которых мы добились в Рурской области, очень скоро сошли на нет из-за междоусобиц, которые в то время раздирали движение по всей стране. Сразу после кризиса и освобождения Адольфа Гитлера из крепости Ландсберг партия переживала отчаяние. Она в смелом начинании использовала последние шансы и была низвергнута с самых вершин в глубокую пропасть. В 1924 году она была полна изнуряющих личных противоречий. Повсюду не хватало уверенной и твёрдой руки фюрера, который сидел за решёткой в Ландсберге.

Всё немного изменилось, когда под рождество 1924 года Адольф Гитлер вышел из тюрьмы. Но то, что недалёкие и ограниченные умы наделали за год, не могла исправить одна гениальная голова за такое короткое время. Повсюду виднелись только обломки и развалины; многие из лучших бойцов оставили движение и покорно стояли в стороне безо всякого мужества и надежды.

Движение на Рейне и в Руре волею судьбы в основном было спасено от этих внутренних конфликтов. Насколько в то время оно вообще существовало, оно находилось под давлением вражеской оккупации. Оно было сжато для обороны и так было вынуждено защищать само своё существование. Поэтому у него не было времени на программные споры, которые сверх допустимой меры велись в движении на не оккупированной территории Германии. Совсем небольшие, скрытые очаги составляли его основу, пока враг был здесь. Но когда французы вывели войска, эти базы в кротчайшие сроки были преобразованы в прогрессирующие местные отделения, стремившиеся захватить территории, которые в остальной стране были уже давно взяты и где соратники резвились в личных и, пожалуй, даже объективных, но чаще всего очень жёстких и далеко недружелюбных междоусобицах.

Никто не был в состоянии изобразить радостное удовлетворение, которое мы все испытали, когда тяжелейшими жертвами нам удалось создать в Эльберфельде постоянный пункт центрального отделения для рейнского и рурского движения. Оно было, правда, ещё примитивным и никоим образом не отвечало требованиям современной массовой организации. Однако мы имели место, опору, центр, откуда могли вести завоевательное наступление на страну. Скоро уже вся провинция была охвачена мелкоячеистой сетью организации; начали образовываться первые зачатки штурмовых отрядов. Осмотрительные организаторы и одарённые ораторы принимали руководство местными отделениями; неожиданно из руин вырастали цветы новой жизни.

Как тяжело мне пришлось оставлять эти многообещающие начинания и переносить свою деятельность в совершенно неизвестную мне до тех пор область! Здесь я начинал. Здесь я надеялся навсегда найти своё постоянное пристанище. Только с отвращением я мог думать о том, чтобы сдать эту позицию и обменять её на пока неопределённую и неизвестную надежду на другие успехи.

* * *

Всё это ещё раз хаотично и беспорядочно проносилось в моём сознании, пока локомотив с шумом и воем мчался сквозь туман, мимо мест моей былой деятельности, дальше проникая в вестфальскую землю. Что ждёт меня в Берлине? Сегодня как раз 9-ое ноября! Тяжёлый судьбоносный день как для Германии в целом, так и особенно для нашего движения! Три года назад в Мюнхене грохотали пулемёты у Фельдгерренхалле, скашивая марширующие колонны молодых немцев. Означало ли это, что пришёл конец? Хватит ли нашей силы и решимости, надежды и уверенности, чтобы Германия однажды возродилась вопреки всему и обрела новое политическое лицо, которое мы ей создадим?

Серый ноябрьский вечер тяжело опускался на Берлин, когда экспресс приблизился к потсдамскому вокзалу. Прошло всего два часа, и я впервые стою на той самой трибуне, которая в последующем должна была стать отправной точкой нашего политического развития. Я говорю перед берлинской партией.

Одна еврейская газета, которая потом часто будет обливать меня грязью, единственная в столице опубликовала заметку об этом выступлении. «Некий господин Геббельс, говорят из Рура, вытащил на свет Божий обветшалые лозунги».

* * *

Берлинское движение, которое я должен был принимать как руководитель, в то время находилось в малоутешительном состоянии. Оно переживало разброд и хаос вместе с остальной партией, как обычно в Берлине это имело особенно опустошительные последствия. Вождистские разногласия сотрясали устройство организации, если о ней вообще могла идти речь. Казалось невозможным снова добиться авторитета и твёрдой дисциплины. Две группы находились друг с другом в ожесточённой вражде, и опыт подсказывал, что так это нельзя было оставлять. Партийное руководство долго медлило вмешаться в эту путаницу. По праву исходили из соображения, что если такое положение дел должно быть устранено, то в Берлине необходимо вообще всё реорганизовать, что, по крайней мере, обеспечило бы для партии определённую стабильность на продолжительное время. Но в берлинской организации отсутствовал лидер, который был способен восстановить потерянную дисциплину и создать новый авторитет. В конце концов, решили перевести меня на некоторое время в Берлин с заданием возобновить хотя бы примитивную деятельность партии.

Такая идея впервые появилась на съезде в Веймаре в 1926 году, потом она была доработана и обрела законченный вид во время совместного отпуска Адольфа Гитлера и Грегора Штрассера в Берхтесгадене. Я бывал много раз в Берлине, в ходе этих визитов, пользуясь случаем, изучал состояние берлинской организации, и, наконец, решился принять тяжёлое и неблагодарное задание.

В Берлине было как везде, где организация переживает кризис: на каждом углу всплывали искатели приключений. Они считали, что их час пробил. Каждый, кто мог сбить вокруг себя шайку, пробовал добиться влияния, а предатели стремились усугубить разложение. Было совершенно невозможно спокойно и деловито изучить ситуацию в партии и прийти к чётким выводам. Если различные группы и группки включались в переговоры, то было одинаково очевидно, что все эти товарищества сами никак не находили решения.

Я долгое время сомневался, должен ли вообще принимать неблагодарную должность; пока моим долгом и целью было мужественно и напористо взяться за работу, и я с самого начала знал, что она скорее готовит мне хлопоты, неприятности и огорчения, чем принесёт радость, успех и удовлетворение.

Кризис, который угрожал потрясениями берлинской организации, имел по существу чисто личностный характер. Вопрос заключался ни в программных и ни в организационных разногласиях. Каждая из обеих групп, которые конкурировали между собой, хотела поставить своего человека во главе движения. Итак, не оставалось ничего иного, как определить туда третье лицо, ведь, по всей видимости, никто из обоих противников не мог уладить конфликт без тяжелейшего вреда для партии.

Удивительно ли то, что я был назначен в Берлин как новичок, который был родом совсем не оттуда и в то время совершенно не знал характера этого города и его населения, и с самого начала находил недостатки в многочисленных субъективных и объективных нападках? Мой авторитет, который тогда ещё не был укреплён какими-либо заслугами, не мог быть востребован при важных решениях. Пока речь шла в основном о том, чтобы этот авторитет вообще заработать.

Разумеется, в тот момент не было никакой возможности вести движение к очевидным политическим успехам. То, что тогда в Берлине называли партией, никоим образом не заслуживало своего титула. Это была буйная, беспорядочно бурлящая масса из нескольких сотен национал-социалистически мыслящих людей, каждый из которых имел о национал-социализме собственное мнение, и в большинстве случаев это мнение мало соответствовало тому, что обычно понимают под национал-социализмом. На повестке дня стояли потасовки между отдельными группами. Слава Богу, широкая общественность не брала этого на заметку, так как само движение было ещё незначительным по численности; пресса, которая у нас ничего иного не замечает, с пренебрежительным пожиманием плечами обходила эту тему.

Такая партия была не способна к маневрированию. В решающей политической схватке, не взирая на численность, она уже не могла использовать свои сильные стороны. Нужно было прежде придать ей единообразную форму, внушить единую волю и воодушевить её новым горячим импульсом. Нужно было усилить её численно и вырваться за рамки партийной секты. Было необходимо вдолбить общественному мнению её имя и цель и добиться для самогó движения если не любви и уважения, то хотя бы меньшей ненависти и пылкого неприятия.

Работа началась с того, что я попробовал собрать шаткие части организации, по крайней мере, для одного совместного мероприятия. Спустя несколько дней как я принял руководство, мы провели в Шпандау, где у нас тогда была самая прочная база, наше первое генеральное собрание. Это мероприятие показало очень печальную картину состояния берлинского движения, которое сложилось в ходе кризиса. Присутствующие, которые скудно заполнили зал, разделились на две части. Одни были за, другие были против. Они навоевались друг с другом, поэтому всеобщее неприятие обратилось против меня лично и против предложенного мною нового курса, в котором интриганы смутно почувствовали, что он в самые кратчайшие сроки положит конец всем неорганизованным игрищам.

Я выдал главную мысль: под прошлым подведена черта и всё будет по-новому! Всякий, кто не готов работать ради этой идеи, будет исключён из движения безо всяких формальностей. Мы потеряли сразу приблизительно пятую часть от общего количества членов партии в Берлине. Однако у меня была твёрдая уверенность, что если организация была сплочена и не разделялась на части, то её существование не подвергалось опасности; именно сплочённость выступлений обещала больше результатов на длительное время, в том числе чисто количественных, нежели бóльшая организация вечно была бы под угрозой вредного воздействия горстки анархичных элементов.

Многие из моих лучших товарищей по партии тогда не хотели этого понимать. Они были убеждены, что не стоит отказываться от этой кучки сподвижников, которые отвернулись от партии и угрожали ей смертельной междоусобицей. Последующее развитие показало, что движение само, как только оно идёт на врага, преодолевает такие кризисы без риска, и то, что мы численно потеряли, многократно вернулось к нам вместе со здоровой и укрепившейся боевой организацией.

Берлинское движение уже тогда имело постоянную штаб-квартиру. Разумеется, она была самой примитивной. Организация занимала что-то вроде грязного подвала, расположенного во флигеле дома на Потсдамерштрассе. Там сидел так называемый управляющий, который вёл гроссбух и ежедневно по памяти записывал в него все поступления и выплаты. Углы были завалены кипами бумаг и старых газет. В передней толпились группки безработных членов партии, которые о чём-то спорили до хрипоты и курили.

«Курильня опиума» Первая штаб-квартира NSDAP в Берлине, Потсдамерштрассе 109

Мы назвали этот подвал «курильней опиума». И такое наименование, казалось, было абсолютно точным. Помещение освещалось лишь с помощью лампы. Как только открывали дверь, сразу ударял густой дым сигарет, сигар и трубок. Само собой, здесь было невозможно даже думать о серьёзной и систематической работе.

Управление партией не может опираться на одни только хорошие убеждения её членов. Убеждения должны быть естественной предпосылкой для профессиональной партийной работы, поэтому на них не стоит делать акцент. Второй вещью, которой совершенно не доставало в «курильне опиума», была серьёзная воля и способность что-нибудь выполнять. Здесь царила полная кутерьма. Порядок едва ли существовал. Финансы находились в неутешительном состоянии. В тогдашнем берлинском округе не было ничего, кроме долгов.

Одной из самых важных задач организации было, прежде всего, поставить партию на нормальную финансовую основу и найти для неё те средства, с которыми она могла бы вообще приступить к отрегулированной работе. Мы, национал-социалисты, представляем точку зрения, что революционная боевая партия, которая двинулась к цели разрушить интернациональный капитализм, не может брать деньги у капитализма, которые ей нужны для партийного строительства. Поэтому для нас с самого начала было очевидно, что молодое движение в Берлине, которое я имел честь возглавлять, само должно было раздобыть средства для своего первичного устройства. Если движение не располагало для этого силой и волей, оно было не жизнеспособно, и в таком случае нам представлялось напрасным усилием тратить время и труд на задачу, которой мы не могли доверять.

Не требуется особенного пояснения, что руководство движением должно осуществляться по возможности дёшево. Но с другой стороны имеются определённые предпосылки, которые должны существовать для целеустремлённой организации; их обеспечение необходимыми финансами было целью моей начальной работы.

Я даже апеллировал к готовности товарищей по партии жертвовать средства. В День покаяния в 1926 году мы собрались в саду Виктория-гартен в Вильмерсдорфе, в зале, который потом ещё часто будет местом наших пропагандистских триумфов; в длинной речи к шестистам соратникам я изложил необходимость здорового финансового базирования берлинской организации. Результатом этой встречи было то, что партийные товарищи обязались ежемесячно предоставлять тысячу пятьсот марок в виде взносов, которые переводили нас в положение, позволяющее предоставить движению новую резиденцию, нанять самый необходимый административный персонал и начать борьбу за столицу государства.

Против разложения (часть 2)

С политической точки зрения город Берлин и его население до тех пор представлялись мне тайной за семью печатями. Я знал их только по случайным визитам, так что они всегда оставались для меня загадочными, но мрак начал рассеиваться, когда я сам вступил в этот город-монстр из камня и асфальта, хотя с удовольствием покинул бы его.

Берлин можно узнать, только если проживёшь в нём несколько лет. Тогда тёмное и таинственное Нечто этого города-сфинкса внезапно поглощает. Берлин и его жители пользуются в стране дурной славой больше, чем заслуживают. Виноваты в этом по большей части те безродные интернациональные евреи, которые ничего не делают, кроме того, что паразитируют за счёт прилежного коренного населения.

Берлин обладает несравненной интеллектуальной гибкостью. Он живой, энергичный и дерзкий, его характер не поддаётся рассудку, а язвительность сильнее юмора. Житель Берлина деятелен и жизнерадостен. Ему по душе работа и по душе удовольствия. Он способен посвятить себя чему-то со всей страстностью живой души, и нигде нет такого ожесточённого фанатизма, прежде всего в политике, как в Берлине.

Разумеется, этот город таит в себе опасности. Ежедневно вращающийся маховик миллионами газетных экземпляров впрыскивает еврейский яд в столичный организм. Берлин раздирают сотни загадочных сил, поэтому в этом городе тяжело найти надёжную опору и уверенно отстаивать общественно-политическую позицию.

Асфальт стал той почвой, на которой растёт и бешеными темпами разрастается Берлин. Ни материально, ни духовно город не питается собственными ресурсами. Он живёт за счёт провинциального массива, однако понимает, что всё то, что послушно отдаёт ему провинция, необходимо возвращать.

Любое политическое движение в Берлине имеет принципиально иной характер, нежели в провинции. Десятилетиями в Берлине кроваво бились за немецкую политику. Это делает здешний политический тип твёрже и намного жёстче, чем где бы то ни было.

Безжалостность этого города нашла свой отпечаток в его жителях. В Берлине говорят – птица жрёт или мрёт! Кто не понимает, что здесь надо работать локтями, оказывается на обочине.

Берлину нужны сенсации, как рыбе вода. Этот город живёт ради них, и любая политическая пропаганда не достигнет своей цели, если она этого не осознала.

Все партийные кризисы в Германии исходили из Берлина; и это также понятно. Берлин оценивает политику с позиции разума, а не сердца. Однако разум подвержен тысячам искушений, тогда как сердце всегда бьётся в своём равномерном ритме.

Всё это мы усвоили слишком поздно и осознали на горьком опыте. Зато потом мы построили на этом всю свою работу.

Мы заботливо привели в порядок финансы берлинского отделения и могли теперь двигаться к тому, чтобы заново отстраивать разложившуюся организацию. Для нас было благоприятным обстоятельством, что пока мы не опасались никакого внешнего давления. О нас ещё совсем не знали, а если кто и знал вообще о нашем существовании, то не принимал нас всерьёз. Название партии покоилось пока в безвестности, и никто из нас не был готов афишировать своё настоящее имя для широкой общественности. Это было правильно. Вместе с тем мы выигрывали время и возможность поставить движение на здоровую основу, которая не поддалась бы никаким натискам и нападкам, когда борьба неминуемо стала бы необходимой.

Фронтбанн

Берлинские штурмовые отряды уже тогда имели значительные силы. Они следовали своим славным боевым традициям за Фронтбанн (Frontbann).[3] Фронтбанн в сущности носил организующий характер в развитии национал-социалистического движения в Берлине до 1926 года. Разумеется, эта традиция была определена скорее интуитивно, чем сознательно. Штурмовик, марширующий в рядах Фронтбанн, был солдатом. Ему ещё не вполне хватало политических качеств. Одной из сложнейших задач в первые недели было превратить штурмовика в политического солдата. Эту задачу, правда, облегчала хорошая дисциплина, с которой старая партийная гвардия подчинялась и следовала новому курсу берлинского движения в той мере, насколько она участвовала в штурмовых отрядах.

Штурмовик хочет сражаться, и он имеет право на то, чтобы вести борьбу. Только в борьбе его существование доказывает свою правомерность. Штурмовые отряды без боевых тенденций бессмысленны и лишены цели. Как только берлинский штурмовик признал, что мы стремимся бороться за движение в столице вместе с ним, он безоговорочно принял нашу позицию, и в основном ему надо отдать должное, что скоро из хаотичной неразберихи вырвался новый импульс, и партия в триумфальном подъёме могла уже побеждать своих врагов один на один.

Больше трудностей тогда было в политической организации. У неё было мало традиций, управление в большинстве секций было слабым, компромиссным, без внутренней поддержки и силы воли. Мы должны были потратить много времени, чтобы ездить из одной местной секции в другую и сформировать из противящихся частичек организации прочную структуру. Иногда случалось, что мы сталкивались с подгруппами, которые всей своей сущностью походили скорее на патриотическую лавочку, нежели на революционное боевое движение. В этом случае приходилось бесцеремонно вмешиваться. В политической организации сформировалось некое подобие парламентской демократии, и верилось, что новое руководство сможет совладать с мышиной вознёй мнений различных групп.

Немедленно этому был поставлен конец. Мы снова, правда, потеряли ряд непригодных элементов, которые сами себя ассоциировали с партией. Но внутренне они не принадлежали нам.

Наше счастье, что марксизм и еврейская пресса не воспринимали нас тогда серьёзно. Если бы, к примеру, компартия в Берлине только догадалась, кем мы были и чего добивались, то она безжалостно и жестоко утопила бы в крови зачатки нашей работы. Тем, кто совсем не знал о нас на Бюловплатц или относился к нам с иронией, потом часто и горько приходилось в этом раскаиваться. Пока что мы ограничивались тем, что консолидировали саму партию, и наша работа была направлена больше вовнутрь, чем вовне, но это никоим образом не было для нас самоцелью, а только средством для достижения цели. Партия не была для нас драгоценностью, которую мы хотели запереть в серебряном сундуке; она была скорее бриллиантом, который мы полировали, чтобы потом безжалостно вклинить его во враждебный фронт.

Взрывоопасность, существовавшая в берлинском движении, была устранена, когда спустя небольшое время мы пригласили главное руководство организации на наш первый Гаутаг. Там были окончательно ликвидированы личные противоречия и выдвинуты лозунги для всей партии. Мы начали с начала!

В Берлине никогда нельзя избежать партийных кризисов надолго. Вопрос лишь в том, будет ли кризис в итоге сотрясать устройство партии, или будет преодолён организацией. Берлинское движение прошло через многие межличностные, организационные и программные кризисы. Они не причиняли большого вреда, а зачастую даже были полезны. Мы при этом всегда получали возможность выбрасывать из организации устаревший и непригодный материал и моментально восстанавливать находящееся под угрозой здоровье партии радикальным лечением.

Так было и в первый раз. После того, как партия преодолела кризис, она была очищена от болезнетворных элементов и могла с мужеством и энергией приступить к собственным задачам.

Уже тогда начинался первый террор, который становился более заметным, конечно, на улицах, чем ещё где либо. Ни один вечер не проходил без того, чтобы уличные банды красных не атаковали наших возвращавшихся домой соратников, а иногда жестоко избивали их. Но сама организация уже так укрепилась, что пролитая кровь сплачивала нас друг с другом, а не ввергала в страх и смятение.

Мы не могли ещё устраивать больших боевых слётов, так как организация не имела для этого внутренних ресурсов. Нам приходилось ограничиваться тем, что неделю за неделей собирать актив партии с симпатизирующими и попутчиками в малых залах, в своих речах реже затрагивать актуальные повседневные вопросы и чаще обсуждать программные основы нашего мировоззрения и таким образом вдалбливать их в головы партийных товарищей, чтобы те могли хоть как-то перед ними преклоняться. Вместе с тем, изначальное ядро партии объединялось в прочную структуру. Организация имела поддержку, идея углублялась в неутомимой просветительской работе. Каждый знал, ради чего шёл, цель была поставлена и на ней могла концентрироваться вся сила.

В то время уже были критики – те, кто со своей колокольни находил изъяны во всех решениях и в теории всегда знал лучше, чем мы делали на практике. Это нас мало заботило. Мы считали, что лучшая работоспособность в итоге всё же заставит их помолчать. Мы не могли сделать ничего, что не критиковалось бы попутчиками и всезнайками и не осуждалось бы в корне. Тогда было так же, как и сейчас. Однако те, кто перед каждым решением всегда знали лучше тех, кто должен был нести личную ответственность за эти решения, как должное требовали поделиться успехом, словно они сами приняли решение, которое привело к результату.

Несмотря на это мы переходили к повестке дня. Мы работали и часто занимались делами до глубокой ночи, пока критиканы[4] вставляли нам палки в колёса. Мы не боялись никаких тягот и трудностей. В упорной борьбе мы завоевали непререкаемый авторитет в организации, которая только что пережила опасность разрушиться в анархии. Не замечая сплетен, мы установили знамя идеи и поставили ради неё в строй фанатичных и полных решимости к борьбе людей.

* * *

Вечерами я вспоминаю с тихим внутренним трепетом, как совершенно никому неизвестный, с несколькими соратниками по былой борьбе, сидя в салоне автобуса, я ехал через весь Берлин на собрание. Кишащий муравейник большого города на улицах и площадях. Тысячи и тысячи людей в движении, кажется, лишённом цели. Выше – мерцающие огни этого города-чудовища. Тогда с беспокойным волнением я спрашивал сам себя, удастся ли когда-нибудь внушить этому городу имя партии и наши собственные имена, хотел он того или нет. Пока мы могли только надеяться и верить в этот час, но сам тревожный вопрос уже получил недвусмысленный ответ.

Начинающийся порядок (часть 1)

Движение в Берлине теперь было поставлено на ноги. Организация находилась в удовлетворительном состоянии, хотя она была пока незначительна по численности. Финансы становились всё более и более упорядоченными; в каких-то организационных вопросах партия была деятельна, и таким образом была в состоянии выплеснуть борьбу наружу, пока, правда, в сдержанных формах.

Нам было очевидно, что партии нужно было иметь новый штаб. Те помещения, в которых она ютилась до сих пор, оказались неподходящими и слишком примитивными. Это мешало упорядоченной и систематической работе. Так что скоро мы приступили к поиску новых помещений. Но эти первые неуверенные шаги, которые делала молодая организация, многократно сталкивались с недоверчивой критикой, даже внутри партии. В любой организации и во все времена будут существовать люди, которые не могут и не хотят понимать, что в изменившихся условиях необходимо прибегать к другим средствам и методам, и что, стоит лишь партии вырасти из ее самых маленьких и самых скромных истоков, примитивность ее организации и вспомогательные средства являются не самоцелью, а могут быть только средством ради достижения цели. Партию внешний мир всегда оценивает только так, как она сама представляет себя внешнему миру. У общественности в большинстве случаев не бывает других возможностей, чтобы проверить внутренний дух партии, ее действенность, активность ее приверженцев и ее руководства. Поэтому она в силу необходимости должна придерживаться того, что заметно для каждого.

Этим тоже должно было руководствоваться национал-социалистическое движение, прежде всего, принимая во внимание то, что оно вошло в политику не для того, чтобы занимать уютные местечки в парламенте и получить министерские посты, а скорее чтобы захватить империю и власть в целом. Если уж она была одержима этим дерзким честолюбием, то ее борьба за власть должна была происходить в таких формах, которые придавали бы и посторонним людям веру в то, что, все же, партия в действительности сможет в конечном счете достичь своих целей.

Последние недели заканчивающегося 1926 года были полностью заполнены внутренней организационной работой в партии. Нужно было решить много разных задач. Тут нужно было снова подбодрить робкого члена партии, у которого из-за нового курса партии с его быстрым темпом перехватило дыхание. Там нужно было поставить на место развязных критиков. Там нужно заменить неспособное руководство секции на новое. Дурные последствия только что перенесенного кризиса тоже отражались еще на всей партии самым опустошительным способом.

Мы бросили лозунг, что под прошлым следует подвести черту и начать двигаться вперед. Мы не могли сделать ничего лучшего, чем просто замолчать все внутренние споры, которые продолжались много месяцев недавнего прошлого, и загрузить партийную общественность новой работой. Однако мы при этом многократно сталкивались с критикой и некоторой враждебностью даже внутри политического руководства. Члены партии настолько помешались на личных спорах, что стали думать, что эти споры следует довести до конца, не обращая внимания на интересы самой организации. Руководство напротив стояло на точке зрения, что кризис следует считать исчерпанным и что были более важные дела, чем продолжение чисто личной борьбы, которая не могла привести ни к чему другому, как к постепенному изгнанию самых лучших и самых бескорыстных членов партии из организации.

Адольф Гитлер в октябре 1926 года послал меня в Берлин с особыми полномочиями, и я также был решительно настроен применить эти полномочия самым беспощадным образом. Берлинской организации так долго не хватало твердой и неуклонной руководящей руки, что она уже полностью привыкла к отсутствию дисциплины, и теперь каждое острое и бескомпромиссное вмешательство воспринималось в ней, само собой разумеется, как надоедливая и раздражающая претензия. У меня самого тоже, наверняка, не хватило бы для этого силы и выносливости, если бы мне с самого начала не гарантировали абсолютное доверие и неограниченное одобрение всех моих решений со стороны имперского партийного руководства и, в частности, со стороны самого Адольфа Гитлера.

Уже тогда и позже очень часто кое-кто хотел увидеть какие-то политические и личные расхождения между Адольфом Гитлером и мной. Ни о каких подобных расхождениях не могло быть речи ни тогда, ни сегодня. Я никогда не проводил политику на свой страх и риск и ни при каких обстоятельствах не решился и даже не попытался бы сделать такое даже сегодня. К этому меня побуждала и побуждает не только партийная дисциплина, которая лишь одна, как я убежден, дает нам силу и решимость для больших свершений, сверх того, я чувствую по отношению к руководителю движения с того самого дня, когда мне очень посчастливилось познакомиться с ним лично и я могу, пожалуй, сказать, высоко оценить и полюбить, настолько глубокую привязанность, как политическую, так и человеческую, что мне никогда бы и в голову не пришло предпринять что-нибудь без его одобрения, не говоря уже о том, чтобы сделать что-то вопреки его воле. Для национал-социалистического движения это большой шанс, что в нем сформировался твердый и непоколебимый авторитет вождя, воплощенный в лице Адольфа Гитлера. Это придает партии при всех ее иногда очень ответственных политических решениях уверенную опору и надежную прочность. Вера в вождя в среде сторонников национал-социализма – почти можно было бы сказать – окружена таинственной и загадочной мистикой. Не говоря уже о чисто психологической ценности, которую представляет собой этот факт, он придает самой партии такую большую политическую силу и надежность, что она с нею, в действительности, стоит выше всех союзов и политических организаций.

Но Адольф Гитлер не только считается в своей партии ее первым и наивысшим вождем, он также действительно является таковым. Национал-социализм никак нельзя представить без него или тем более – против него. Он сам по праву указывал на то, что в 1919 году каждый вполне свободно мог бы выйти на борьбу с господствующим режимом и собрать движение, которое должно было привести к падению систему выплаты дани. То, что лишь он один почувствовал себя призванным к этой миссии и в конечном итоге начал выполнять ее очевидно для всего мира, это неопровержимое доказательство того, что судьба избрала именно его для этого. Только глупцы и профессиональные бунтари могут утверждать противоположное и действовать в соответствии с этим. Мне такое поведение никогда не приходило в голову. И так как судьба подарила мне еще счастье приобрести в лице Адольфа Гитлера не только политического руководителя, но и личного друга, моя дорога была предначертана с самого начала; сегодня я могу с глубоким удовлетворением установить, что я никогда и нигде не отклонялся с этого пути.

Адольф Гитлер вошел в политику как никому неизвестный ефрейтор. Свое громкое имя он получил не в подарок от рождения. Он завоевал его в жесткой и самоотверженной борьбе против сил преисподней. Исходя из его опыта, он обладал также самым глубоким и самым широким пониманием для политических конфликтов, которые должны были с неуклонной последовательностью происходить теперь в Берлине. Он был одним из немногих, которые сохранили хладнокровие и спокойные нервы во всех этих более поздних кризисах в борьбе за столицу Империи. Когда сброд прессы подымал вой против нас, когда на движение обрушивались запреты и преследования, когда о нем распространяли клевету и ложь, когда даже самые твердые и обладающие самым сильным характером партийцы тут и там малодушничали и падали духом, он как верный товарищ и везде и всюду поддерживал нас, был нашим вождем в спорах, защищал наше дело со страстью, даже если это дело атаковали из самих партийных кругов, у него при всякой опасности находилось одобряющее и при каждом успехе радостно поддерживающее слово для борющегося фронта, который, возрастая в условиях самых тяжелых лишений и из самых маленьких истоков, двигался на борьбу против марксистского врага.

Чем больше теперь наше беспрерывное продвижение врывалось в общественность, тем больше также лично я выходил из тени анонимности в свет прожекторов общественного наблюдения. Национал-социалистическое движение в самой отчетливой форме представляет принцип личности. Оно не поклоняется слепо массе и количеству, как демократическо-марксистские партии. Масса для нас это несформированный материал. Только в руках мастера политики из массы получится народ и из народа выйдет нация.

Мужчины делают историю! Это наше непоколебимое убеждение. Мужчины у немецкого народа отсутствовали со времен Бисмарка; и поэтому после его ухода большой немецкой политики больше нет. Народ также ощущает это в глухом и темном предчувствии. Как раз во время после 1918 года мышление масс все больше и больше наполнялось тоской по сильным личностям вождя. Если демократия питает у масс иллюзию, что суверенный народ якобы хотел бы управлять собой сам, то сами эти массы могли бы поверить этому только лишь на короткий промежуток времени, когда Германия стала жертвой безумия уравниловки, так как мужчины, которые действительно управляли ею, никоим образом не были идеальными представителями высокого искусства политики. Народ всегда сам хочет управлять собой лишь тогда, когда система, которая им управляет, больна и продажна. У народа нет потребности ни в определенном избирательном праве, ни в так называемой демократической конституции, до тех пор, пока он проникнут убеждением, что правящий слой проводит хорошую и честную политику. Народ хочет только, чтобы им управляли честно и прилично; но система, которая не обладает нужными для этого волей и способностями, должна насвистывать на ухо легковерным массам соблазнительные идеологии демократии, чтобы заглушить и усыпить тем самым растущее недовольство в городе и деревне.

Национал-социалистическое движение рискнуло объявить борьбу этим лицемерным иллюзиям в то время, когда это было непопулярно и делало непопулярным. Мы противопоставили левому и безответственному поклонению перед массами принцип личности. И неизбежным последствием этой позиции было только то, что постепенно в самой партии выкристализовывались сильные и своеобразные характеры, которые все больше и больше использовали мышление всего движения и исполняли его.

Это не имеет ничего общего с личностью. В газетах наших противников нас часто упрекали в том, что мы-де почитаем «византийское» низкопоклонство, которое даже противнее, чем культивировавшийся перед войной «вильгельминизм» (культ императора Вильгельма Второго – прим. перев.). Этот упрек совершенно несправедлив. Он исходит от бессилия других создать такие же авторитеты в парламентском партийном болоте и дать массам такую же веру в эти авторитеты.

Популярность, которая искусственно создается прессой, большей частью длится только короткое время; народ выносит и терпит ее только с недовольством и с внутренним противоречием. Есть большая разница между тем, когда демократическую величину еврейская пресса искусственно раздувает до определенной, уже проникнутой скепсисом популярности, и тем, когда настоящий народный вождь путем борьбы и беззаветного самопожертвования завоевывает себе доверие и безусловную поддержку следующих за ним народных масс.

Но если бы принцип авторитета всегда и при каждом решении, которое должно быть принято, бросали на чашу весов, это было бы излишним перегибом. Чем меньше применяется авторитет, тем дольше его хватит. Умный и осмотрительный политический руководитель масс использует его только очень редко. Он наоборот будет руководствоваться большей частью стремлением логично обосновывать и оправдывать перед массами все то, что он делает или не делает, и только тогда, когда все аргументы оказываются безрезультатным или определенные обстоятельства принуждают его, по крайней мере, временно к тому, чтобы он умолчал о самых важных и самых убедительных аргументах, добиться принятия своего решения при использовании авторитета.

Авторитет в длительной перспективе не может действовать эффективно только вследствие того, что его прикрывают и подпирают сверху. Прежде всего, тогда нет, когда он вынужден все больше и больше принимать непопулярные решения и при этом не владеет даром давать массам необходимое обоснование этих решений. Он должен всегда и постоянно питаться и поддерживаться своими силами. Чем больше достижения, которые может продемонстрировать авторитет, тем большим тогда всегда является и он сам.

Партийная организация в Берлине настаивала на действиях в то время, когда движение для этого еще не был способно и не было достаточно сильно. Мы воспротивились этому всей силой и даже с учетом временной потери популярности. Партийное товарищество представляло себе дальнейшее развитие так, что с использованием нового руководства начнется борьба на всей линии. Еще нельзя было понять, что сначала должны быть достигнуты определенные предпосылки, если мы не хотели подвергнуть себя опасности того, что наша борьба очень скоро прекратится как неосуществимая.

Невозможно было выйти к общественности с организацией, которая вовсе не могла бы выстоять перед глазами общественности. Сначала организацию следовало укрепить изнутри, только потом мы могли бы «выйти наружу», приступив к битве за Берлин.

Каждая организация стоит и падает с ее руководством. Если в каком-либо городе или в провинции находят хорошего, пригодного и осмотрительного руководителя, который энергично берет в свои руки организацию движения, тогда партия очень скоро поднимется вверх даже при самых неблагоприятных обстоятельствах. Но если этого не происходит, то самые благоприятные обстоятельства не смогут дать ей особенный стимул. Поэтому наше основное внимание должно было направляться, прежде всего, на то, чтобы подобрать хорошо подготовленный, решительный корпус руководителей среднего звена организации в Берлине, и где таких людей еще не было в наличии, там нужно было воспитать их из находящегося в распоряжении человеческого материала для этих заданий.

Этой цели в первое время служили проводившиеся каждый месяц по воскресным вечерам со всегда растущим количеством участников областные съезды. На этих съездах собиралось все руководство организации, а именно политическое руководство и руководство СА вместе. В основных рефератах здесь обсуждались мировоззренческие принципы нашего движения, разъяснялись сущность пропаганды, организации, политической тактики и освещались со всех сторон в форме диалогов. Значение этих областных съездов для всей организации постоянно росло. На них определялись направление и пути, и плод этой трудной учебной работы должен был тогда также очень скоро созреть и в направленной наружу политической борьбе движения. Характер партии в Берлине должен был быть иным, чем в каком-либо другом крупном городе или в провинции. Берлин – это город с четырьмя с половиной миллионами жителей. Очень тяжело пробудить это тягучее асфальтовое чудовище от его летаргического сна. Средства, которые применяются для этого, должны соответствовать всей огромности этого города. Если нужно взывать к миллионам людей, то это может происходить только на том языке, который понятен миллионам людей.

Пропаганда в старом обывательском стиле для движения в Берлине никоим образом не подходила. Мы выглядели бы благодаря ей только смешными, и никогда партия не выросла бы за рамки сектантского существования. Общественность вплоть до реорганизации партии смотрела на нас только с определенным сочувствием. Нас считали безобидными сумасшедшими, которых лучше всего было бы предоставить самим себе, не принося им бед.

Это было самым тяжелым, что нам пришлось вынести. Нас можно было бы ругать и клеветать, бить до крови и бросать в тюрьмы. Это казалось нам даже желательным. Но то, что на нас не обращали внимания с вызывающим безразличием и в лучшем случае одаривали нас в прочем только сострадательной улыбкой, это поощряло в нас последнюю силу, это приводило нас к тому, чтобы выдумывать снова и снова все новые средства общественной пропаганды, не выпуская ни одной возможности, чтобы увеличить активность партии в таком масштабе, что она в конце концов заставила задохнуться, пусть даже временно, даже этот гигантский город, у врага это отбило охоту смеяться!

Начинающийся порядок (часть 2)

Также средства пропаганды в Берлине отличаются от тех, что используются в остальной Империи. Листовка, которая применяется в политической борьбе в провинции неоднократно и с большим воздействием, оказалась здесь совершенно неподходящей. Не говоря уже о том, что у нас не хватало денег для изготовления и распространения листовок в той массе, чтобы они вообще произвели хоть какое-то впечатление на этот гигантский город, Берлин настолько пресыщен всяческой напечатанной бумагой, что листовка на каком-то углу улицы воспринимается самое большее исключительно из жалости, чтобы в следующее мгновение окончить свое существование в водосточной канаве.

Пропаганда с помощью плакатов и собраний обещала там, без сомнения, лучший результат. Но также и она, применяемая в том же самом стиле, как у других партий, едва ли принесла бы нам существенные успехи. Потому что другие партии были уже прочно укоренены в массах. Политические лагеря настолько уже закостенели по отношению друг к другу, что едва ли было возможно отломить от них хоть кусочек. Мы должны были попытаться скомпенсировать недостаток в деньгах и в приверженцах остроумной и соответствующей мышлению берлинцев оригинальностью. Необходимо было в самой широкой форме пойти навстречу тонкому пониманию берлинцами заостренных формулировок и убедительных лозунгов. Мы рано начали с этого, и, как показало дальнейшее развитие, не остались без успеха.

Прежде всего, конечно, мы должны были довольствоваться теоретическим познанием этих связей, так как нам пока не хватало еще средств, чтобы реализовывать их практически. На наших ежемесячных областных собраниях эти вопросы были большой темой, которая много обсуждалась с разных сторон. Удивительно, насколько бодрым и оживленным было понимание этих вещей в старой партийной гвардии. Только изредка находился лицемер и скучный критикан, который критически изливал свой гнев также в этих проектах. Однако, большая часть партийного товарищества с готовностью принимала участие и желала только как можно скорее вдохнуть жизнь в организацию, как мы говорили, чтобы иметь возможность приступить к практической работе.

Мне очень повезло уже при этих подготовительных работах найти ряд друзей и товарищей, которые не только проявляли самое широкое понимание моих планов, а также по своему характеру и способностям казались также предрасположенными к тому, чтобы в той или иной области с успехом дополнить, например, с кистью или чертежным карандашом то, чего я пытался достичь словом и письмом.

Я не могу при этом не упомянуть одного человека, который с первого дня моей деятельности в Берлине и до этого часа помогал мне во всем смело и бескорыстно, и которому к тому же художественный талант дал способность указывать новые дороги партии и ее еще не определившемуся и только намеком сформулированному художественному стилю. Я имею в виду нашего художника Мьольнира, который тогда как раз закончил свою первую серию национал-социалистических боевых плакатов и был теперь снова захвачен вихрем смелого движения вперед оживающей активности берлинской организации. Это он, один и впервые, графически изобразил тип национал-социалистического штурмовика на захватывающих и призывающих массовых плакатах.

Таким, как Мьольнир углем и кистью в страстной интуиции изображал штурмовика на бумаге и холсте, таким он войдет бессмертно в память будущих поколений. Это в действительности было началом нового, ожидаемого нами в глухом предчувствии художественного стиля молодого движения, который без приказа нашел здесь свою первую волнующую и потрясающую форму выражения, простую, величественную и монументальную.

Этот молодой художник обладал редким талантом не только художественного изображения, но и убедительной словесной формулировки с гениальной виртуозностью. У него изображение и лозунг возникают в одинаковой неповторимой интуиции, и оба вместе дают тогда в итоге увлекающее и бунтовское массовое воздействие, от которого не могут уклониться на длительный срок ни друг, ни враг.

«Берлин вперед!» Открытка Мьольнира

Я с начала моей работы в Берлине тоже научился в этом отношении очень многому. Я прибыл из провинции и мыслил еще полностью как провинциал. Масса в начале была для меня только темным чудовищем, и я сам еще не был одержим волей завоевать ее и управляться с нею. Без этого в Берлине долго удержаться нельзя. Берлин – это с точки зрения демографической политики конгломерат массы; тот, кто хочет здесь кем-то стать и что-то значить, тот должен говорить на языке, который понимает масса, и свои действия обставлять и обосновывать так, чтобы масса смогла придать этому свою симпатию и преданность.

Неизбежно у меня при этом развился также новый стиль политической речи. Если я сегодня сравниваю стенограммы моих речей во время до Берлина с моими же более поздними речами, то первые кажутся мне почти ручными и доморощенными. И так же, как мне, тогда жилось всем агитаторам берлинского движения. Темп четырехмиллионного города дрожал как горячее дыхание от риторических декламаций всей пропаганды имперской столицы. Здесь говорили на новом и современном языке, который не имел уже ничего общего со старинными, так называемыми национально-народническими (фёлькиш) формами выражения. Национал-социалистическая агитация приспосабливалась для восприятия масс. Современный взгляд на жизнь партии искал и находил также здесь свой современный, увлекающий стиль.

Помимо областных съездов неделю за неделей происходили наши регулярные массовые собрания. Они большей частью проводились в большом зале дома союза бывших фронтовиков, который получил почти историческое значение для нашего дальнейшего развития. Разумеется, они заслуживали названия массовых собраний только в ограниченном объеме. При этом широкие массы участвовали в этих собраниях только в исключительных случаях. Круг слушателей, примерно от 1000 до 1500 мужчин и женщины, формировался в основном из собравшихся со всего Берлина членов партии с несколькими попутчиками и симпатизирующими. Это пока что вполне устраивало нас. У нас благодаря этому была возможность высказываться между собой в полной мере, не опасаясь того, что мы с самого начала были бы сбиты с толку запутанными и опасными дискуссиями с партийно-политическими противниками. Здесь мы во вводной форме объясняли широким массам партийцев основные идеи национал-социализма, которые понимались порой очень расплывчато и запутанно. Здесь мы сплавляли их в единую систему политического мировоззрения. В дальнейшем оказалась, какое огромное значение имела эта работа, которую мы систематически проводили в течение тогдашних недель. Если впоследствии сама партия и особенно ее старая гвардия оказались неуязвимы против всей внешней враждебности и преодолела без большого труда все кризисы, с которыми столкнулось движение, то за это нужно благодарить тот факт, что члены партии были воспитаны в единой и твердой догматике и тем самым могли справиться с любыми искушениями, к которым им хотел подтолкнуть враг.

Здесь как раз стоит рассказать о непреходящих заслугах, которые имела старая партийная гвардия во время создания и развития берлинского движения. Хотя это были только несколько сотен мужчин, которые тогда встали под наше знамя как подвергающаяся насмешкам секта. Они переносили любую клевету и преследования и так через силу их подавления сами росли за пределы их собственных сил. Первые национал-социалисты в Берлине с трудом справлялись с этим. Кто тогда становился на нашу сторону, тот должен был побеждать не только террор грубой силы, он должен был позволить также изо дня в день в бюро и цехах подвергаться ледяной насмешке и насмешливому презрению безразличной и заносчиво надменной массы. Маленький человек страдает от этого большей частью гораздо больше, чем тот, кто стоит во главе организации. Он всегда находится в непосредственном тесном контакте с противником, когда этот противник – сосед у столярного верстака и на конторском стуле. Он сидит вместе с ним в автобусе, в трамвае, в метро. В то время в Берлине дерзкой и смелой выходкой было даже носить наш партийный значок или публично продемонстрировать одну из наших газет.

Но и этого мало. До тех пор пока маленький человек проникнут убеждением, что за ним стоит массовая организация, и что таким образом его дело находится в хороших руках, что победа за победой и триумфом за триумфом будет завоевываться его движением, до тех пор пока можно молча и с высокомерием выносить позор и насмешку и насмешливое презрение. Но в то время все еще было совсем не так. Как раз наоборот! Мы были до смешного маленьким союзом. Нас даже не знали по имени. Нас считали в духовном плане несколько ограниченными сектантами; движение не могло еще похвастаться успехами, а к жестким притеснениям теперь добавлялись потери и неудачи.

Помимо всего этого, несколько сот членов партии должны были приносить неслыханные и едва ли сносные жертвы ради молодого прогрессирующего движения. Как известно, гораздо тяжелее начинать какое-то дело, чем поддерживать уже существующее в активном состоянии. Нужно было заложить самые примитивные основы нашей организации. Все это стоило большого количества денег, и деньги приходилось собирать из скудных голодных грошей маленьких людей.

Мы были бы тогда, вероятно, часто разочарованы в нашем задании, если бы достойная восхищения и не боящаяся никаких жертв преданность наших партийцев общему делу не наполняла нас снова и снова новым мужеством и новой верой. Сегодня новые вступившие члены партии иногда считают даже слишком большой для себя жертвой, если они должны уплачивать регулярные, в большинстве случаев чрезвычайно сносные ежемесячные взносы в пользу движения. Тогда же каждый член партии послушно и охотно жертвовал 10 % и больше всего своего дохода ради партии. Ибо мы исходили из убеждения, что, если мы под давлением законов отдаем десятину доходов современной системе, мы по принуждению морального долга должны быть готовы жертвовать, по меньшей мере, столько же для партии, которой мы верили и надеялись, что она возвратит честь немецкой нации и хлеб немецкому народу.

Старая партийная гвардия образует еще сегодня становой хребет всего движения. Товарищей того времени можно найти с тех пор повсюду в организации. Также сегодня они, как тогда, тихо и молча исполняют свой долг. Один как руководитель секции, другой как руководитель штурмовиков, один как староста уличной ячейки, другой как глава партийной ячейки на фабрике, и многие, как и в то время как простые члены партии или неизвестные штурмовики. Мало кто помнит их имена. Они также, пожалуй, довольствовались этим. Но как партийная гвардия, которая подхватила и вскинула наше пошатнувшееся знамя, когда ему угрожало шатание и падение, они останутся незабываемыми всегда, до тех пор пока в Германии говорят о национал-социализме.

Мы сплотили эту партийную гвардию в особенную, строго дисциплинированную маленькую организацию. Эта организация несла имя "Союз свободы". Уже одно имя выражало, что люди, собравшиеся вместе в этой организации, готовы были отдать все ради свободы. Они собирались ежемесячно и на протяжении целого года в геройском жертвовании предоставляли в распоряжении помимо своей крови и жизни также те финансовые средства, которые были необходимы для первичного создания партийной структуры.

Район Шпандау был в то время одной из первых прочных опорных баз политической организации СА. Говорят, что жители Шпандау были крещены другой водой, чем жители Берлина. И, в действительности, у этой базы были свои трудные особенности. Но если было нужно, если партия готовилась к ударам, будь это ради защиты или для продвижения ее позиций вперед во время атаки, тогда эта опорная база вставала как один человек. Из этой секции штурмовиков в Шпандау мы вели изначальную борьбу Берлинского движения. В Шпандау состоялись первые сенсационные национал-социалистические массовые собрания в столице Империи. Отсюда движение в беспрерывном развитии охватило сам Берлин.

Еще сегодня нам каждый раз доставляет радость и успокоение, когда приходит один из старых партийных гвардейцев и с глазу на глаз подвергает критике то или иное затруднение в движении. Тогда с самого начала все знают, что эта критика продиктована заботой о сохранении партии, и что тот, кто критикует, ни в коем случае не хочет с помощью критики поднять свой авторитет, и что только заинтересованность к делу партии побуждает его к таким действиям. Тот же человек, кто с глазу на глаз безжалостно критикует настоящие или мнимые недостатки партии, скорее откусил бы себе язык, чем нанес бы партии какой-то вред публичным неосмотрительным поступком. Он заслужил себе также это право на критику тем, что в течение долгих лет находился на самом переднем фронте и всегда был готов доказать, что он, если необходимо, полностью станет на защиту партии.

Как жалко выглядят в противоположность этому те задиры и крикуны, которые всегда всплывают на поверхность только тогда, когда ожидаются успехи, и видят свою задачу, прежде всего, в том, чтобы критически разжевывать то, что достигли другие без них и иногда против них. Когда нам нужно только работать, бороться и отдавать все свои силы, тогда этих привередников и днем с огнем не сыщешь. Они позволяли нам делать всю самую грубую работу; и только, когда тележку уже вытащили из грязи, они появлялись на краю партии, тут же прибегали с хорошими советами и не уставали бороться против нас со всей буржуазной пошлостью.

Потому мне в сотни раз ближе тот маленький, заслуженный партийный гвардеец, который с давних пор для исполняет молча свой долг и обязанность для движения, не требуя взамен этого ни славы, ни чести, пусть даже он иногда не умеет пользоваться словом так элегантно как прожженные акробаты стиля, чем те жалкие буржуазные фигуры, которые теперь, когда движение стало самой большой немецкой массовой партией и уже стучит в ворота власти, внезапно обнаруживают в себе горячую поддержку нашего движения, и в самоотверженной заботе стараются, чтобы движение оказалось также достойным той ответственности, которую оно взяло на себя с помощью народного мандата.

1 января 1927 года мы простились с "Опиумной норой" на Потсдамер Штрассе и заняли наше новое бюро на Лютцовштрассе. По сегодняшним меркам, оно кажется все еще маленьким, скромным и примитивным, да и методы работы, которые здесь вводились, тоже в общем еще соответствовали этому. Но для того времени это был рискованный скачок. Из дыры в погребе мы поднялись на первый этаж. Из прокуренного кабачка для споров появился твердый, единообразно организованный политический центр. Здесь можно было осторожно управлять движением. Новое бюро предлагало пока что еще возможность принимать дальнейшее пополнение в партию и сливаться с организацией. На работу был принят самый необходимый персонал, разумеется, иногда после жесткой и трудной борьбы с самими членами партии, которые уже настолько привыкли к старой медлительности и волоките, что считали их даже необходимыми и думали, что каждое продвижение вперед – это признак капиталистического хвастовства и мании величия.

Наши цели были честолюбивы, но развитие, в конце концов, пошло однако, даже быстрее, чем наши рвущиеся к небу планы. Начиналось триумфальное шествие движения и оно очень скоро должно было стать беспрерывным. С растущим успехом массы получали все больше и больше доверия к нам. Партия росла также и с точки зрения численности.

В этом новом бюро у нее впервые было прочное местонахождение и опора. Здесь можно было работать, здесь можно было организовывать и проводить самые необходимые конференции. Здесь был гарантирован спокойный и упорядоченный ход дела. Отсюда в движении вводились новые методы работы. Администрация давала самой организации тот импульс, который придавал ей силу беспрерывно маршировать вперед и продвигаться дальше.

В те недели на берлинской сцене много сот раз с большим успехом ставили пьесу Гёцше «Нейтхардт фон Гнейзенау». Для меня это было первым большим театральным событием в имперской столице. Одна фраза этого одинокого генерала, который не понимал мира, и которого сам мир не хотел понять, навсегда осталась в моей памяти: «Пусть Бог даст вам цели, все равно, какие!»

Бог дал нам цели. И уже было не все равно, какие. Мы верили во что-то. Цель была понятна, вера в то, что мы смогли бы достичь ее, укреплена в нас непоколебимо, и таким образом мы, полные смелости и уверенности в себе, отправились в путь, даже не догадываясь, сколько бед и забот, сколько террора и преследований ожидали нас на этом пути.

Террор и сопротивление (часть 1)

У политического движения враги есть не только тогда, когда оно малочисленно и ему не хватает агитаторской остроты и пропагандистской активности. В этом случае, вне зависимости от своих целей, оно вообще никого не будет интересовать. Но как только движение преодолевает определенную стадию своего развития, выходит на новый уровень, начинает привлекать к себе внимание общественности, враги вынуждены вступать с ним в борьбу, сетуя на прежнюю недооценку этой организации. Однако на этом новом для себя этапе движение должно быть готово испытать на себе с избытком все «прелести» политических антагонизмов – ненависть, клевету, кровавый террор.

В политике никогда не зависело все только от идей, но в значительной степени от средств власти, через которые эти идеи достигаются. Идея без власти, будь она сто раз правильной, остается теорией. Поэтому носители идеи обязаны применить все усилия для достижения власти и посредством ее реализовать затем свои чаяния.

Национал-социалистическое движение в Берлине за два месяца внутренней перестройки в целом успешно преодолело первый этап своего развития. Оно значительно укрепилось, и было готово к нападкам извне. Партия сформировала уже ярко выраженные претензии на власть. Ее мировоззрение было четким, организационные структуры представлялись устойчивыми, и надо было закреплять и развивать наработанный потенциал. Но уже первые осторожные шаги организации на широком пропагандистском поприще, вызвали пристальное внимание противника и были легко предсказуемы, так что оставлять пропаганду без чуткого руководства в ее пока примитивном развитии не представлялось возможным.

Как только марксизм, который, как известно, всегда претендовал на монополизацию общественного мнения и считавший столицу Германии своей вотчиной, замечал, что в наших намерениях и планах имеется только претензия пошатнуть незыблемый девиз «Берлин останется красным!», он тут же обрушивался на нас всей мощью своей организации. Оборонительный бой, бушевавший по всей линии, осуществлялся нами, в тоже время, не только против коммунизма. Социал-демократия и большевизм демонстрировали в данном вопросе исключительное единодушие, и нам приходилось вести борьбу на два фронта – против царящего на улицах большевизма и против засевших в учреждениях и ведомствах социал-демократических чиновников.

Борьба начиналась со лжи и клеветы. Она выливалась как по команде на молодое движение. Марксизм хотел любой ценой удержать сомневающихся членов компартии, всё активней посещавших наши собрания и находивших там ответы на мучившие их сомнения. Он давал им заменитель и суррогат нашей истинной идеологии, при этом лживо и подло искаженный. В их интерпретации движение представлялось сборищем преступных и маргинальных элементов, боевые дружины клеймились как шпана, вожди вообще были жалкими и пошлыми подстрекателями, состоящими к тому же на службе у капитализма и имевшими одну цель – вносить раздор, брожение в единый марксистский фронт, который, в свою очередь, стремится сокрушить буржуазное классовое государство.

Эта травля приобрела невиданные доселе масштабы. Не проходило дня, чтобы газеты не сообщали о «преступлениях» нацистов. Общий тон задавался с подачи Форвертс (Vorwärts) и Роте Фане (Rote Fahne), и уже потом весь еврейский газетный оркестр затягивал свою демагогическую травляфонию.

А под этот мотивчик рука об руку шел по улице красный террор. Любой из наших товарищей, возвращающийся домой после собрания, мог быть зарезан или застрелен в ночной темноте. Нападавшие старались обеспечить как минимум десятикратный перевес и атаковали обычно на задних дворах больших арендных казарм, где жило немало наших соратников. Угрожали нашим друзьям в их собственном бедном жилище. Мы обращались за защитой в полицию, что, впрочем, было бесполезно.

Привычным становилось отношение к нам как к людям второго сорта – никто не мог гарантировать, что в один прекрасный день любой из нас не мог оказаться с братским пролетарским ножом в спине.

Это время было тяжело и почти невыносимо. Однако при всех кровавых жертвах, которые навязывали исключительно нам, эта борьба имела и положительные стороны. О нас стали говорить. Нельзя уже было замалчивать нас или не замечать. Наши имена зазвучали, пусть и с оттенком гневной досады. Партия обретала известность. Она молниеносно стала центром общественного интереса. Летаргический сон Берлина был прерван горячим штормовым ветром, который поставил всех перед дилеммой – за или против. То, что раньше казалось нам лишь несбыточной мечтой внезапно воплотилось в реальность. О нас говорили, нас обсуждали, и при этом общественность заинтересовалась – а кто это такие и чего собственно они хотят? Пресса достигла того, чего, в общем, и не держала в намерениях. То, на что нам понадобились бы, возможно, годы – отныне мы не были в забвении! Наши имена передавались из уст в уста, пусть и с неприкрытой ненавистью. До сих пор над нами только смеялись. Но потребовалось два месяца работы, чтобы врагу было уже не до смеха. Из безвредной игры получилась суровая реальность.

Противник тем временем совершал очевидные психологические ошибки. Например, искусные попытки внести раскол в организацию на данном, еще непрочном этапе, породить сомнения среди ее низшего уровня, возможно, привели бы к нежелательным для нас последствиям. Но, напротив, одновременные нападки на лидеров движения и его рядовых членов приводили к консолидации общего фронта яростной обороны. Локальные предательства, конечно, случались, но общая атмосфера окружавшей нас враждебности лишь укрепляла партийный дух товарищества перед вражеским давлением.

Как-то сами собой скапливались на моем столе полицейские и судебные повестки. Словно в один момент я стал неблагонадежным гражданином. Но кто ищет, тот находит. В данном случае неприятности. Ведь если принимаешь решение противостоять правящему режиму, ты должен отдавать себе отчет, что твоя деятельность неизбежно войдет в конфликт с законом.

Каждое такое любезное приглашение к общению приближало меня к Моабиту.[5] Впервые появляясь в обширном красном здании Берлинского суда, я еще не думал, как часто мне придется здесь бывать. К немалому удивлению, я узнавал здесь, что именно делает человека государственным преступником. Они выжимали из меня все соки и можно было заметить, что не одно из сказанных и написанных мною слов не оставалось без внимания высокопоставленных чинуш.

Настоящая борьба на общественном поприще началась в нашей твердыне – опорного пункта в Шпандау. Там в последних числах января мы устроили первое настоящее массовое собрание. Мы апеллировали к марксистской общественности, и этот призыв оказался услышан. Свыше пятисот красных фронтовиков рассредоточились по залу, растворились среди наших зрителей, и теперь «шабаш ведьм» мог начинаться. Они старались не обнаруживать себя, им нужна была информация о нас, говоря их языком, они собирались «проверить нас на вшивость».

Наше чистосердечное агитационное намерение, приглашение к диалогу, было, тем не менее, перечеркнуто и разрушено в дальнейшем. С самого начала мы четко объявили, что мы готовы к открытой дискуссии с любым «честным товарищем», что каждая сторона получит достаточно времени для высказываний, но регламент определяем мы по домашнему праву проведения мероприятия, и каждый, нарушающий установленный порядок, будет выдворен членами СА на свежий воздух.

Это был язык, на котором до сих пор в Берлине говорили только на марксистских собраниях. До сих пор красные чувствовали себя уверенно и всесильно в этом городе. Они абсолютно не воспринимали серьёзно большинство дискуссионных собраний по поводу марксизма, организуемых буржуазными объединениями. Более того, у них считалось нормальным просто игнорировать или высмеивать подобные собрания.

У нас же был принципиально другой подход. Мы говорили и с марксистом, и с простым человеком из народа на понятным им языке на разные, в том числе самые злободневные темы. И это подкупало. Мы были открыты для общения, готовы к любой дискуссии, мы вставали с пролетарием на одну ступень, друг против друга.

А пролетарий обладает обострённым, ярко выраженным чувством справедливости. И кто это понимает и подает ту или иную проблему в понятной для него форме, всегда может рассчитывать на ответную симпатию.

Но тогда диалог был практически нереален, поскольку красные провокаторы путем своей бессовестной демагогии еще до начала собрания сделали невозможным любое конструктивное общение. Однако для нас было достаточно уже одно присутствие такого количества народа, ибо мы знали, что достаточно нам просто начать выступать перед этими ищущими и запутавшимися людьми, и мы будем обречены на успех.

Это первое крупное рабочее собрание продолжалось свыше двух часов. Тема социализма активно дебатировалась, и я переживал большую радость в ходе выступления, что эти пятьсот человек, с «жесткими пролетарскими кулаками», как писала Роте Фане, постепенно затихали, несмотря на попытки нескольких заказных провокаторов громкими репликами расстроить спокойный ход собрания. Однако вскоре эти записные выступалы были осажены своими же дружинниками, и в финале собрание проходило при торжественной и напряженной тишине.

Дискуссия была в самом разгаре. Тем временем какой-то тип поднялся на трибуну и сообщил, будто только что поступило сообщение о нападении красных боевиков на двух членов национал-социалистического движения, которые с многочисленными ранениями поступили в больницу, где и балансируют в настоящий момент между жизнью и смертью. После чего начал призывать «отомстить за наших соответствующим способом» и т.п. Я тут же поднялся, назвал случившееся чудовищным событием, и объявил – НСДАП посчитает своим долгом в дальнейшем не допускать к участию на собственных собраниях представителей тех партий, чьи дружины, не имея других более интеллектуальных аргументов, трусливо, исподтишка атакуют на улице в темноте безоружных противников.

Я продолжил, и если сообщение об этом низком нападении привело в волнение практически весь зал, так что сами коммунисты посчитали за благо на время замолчать, то объявление о нежелании НСДАП действовать схожими методами и поддаваться на провокации вызвало восторженные отклики у подавляющего числа присутствующих. Этого же бедолагу заклеймили подстрекателем, и не успел он опомниться, как через минуту при помощи множества добровольцев оказался выдворенным из помещения.

В заключительном слове я еще раз открыто объявил со всей ответственностью и решимостью, что мы всегда и везде готовы к откровенной дискуссии с любым честным политическим противником и рабочим. Но в тоже время любая попытка кровавого террора против нас будет встречаться адекватными методами. Враги напрасно думают, что на том месте, где растут руки и кулаки у нас находятся ливерные колбасы.

В итоге собрание закончилось для нас успехом по всей линии. Красные уходили мрачными и понурыми. Наши же партийные активисты в этот вечер были преисполнены радостного чувства, что движение в Берлине наконец-то преодолело тесные ограниченные рамки политической секты, и теперь борьба будет разворачиваться по всему фронту. Больше не могло быть никакой остановки. Мы бросили вызов врагу, и каждый понимал, что этот вызов не останется без ответа.

В таком же духе были выдержаны и последующие комментарии марксисткой прессы. Мы осознавали с самого начала, что писаки на Бюловплатц и Линденштрассе перевернут всё с ног на голову, что нас начнут разоблачать как жалких провокаторов и убийц рабочих, истребителей безвредных пролетариев, которых лишь за желание обозначить дискуссию тут же утопили в крови.

«Нацисты устроили в Шпандау кровавую баню! – вот один из кричащих газетных заголовков тех дней, – это сигнал тревоги для всего революционного рабочего класса столицы!» Далее, как правило, следовала недвусмысленная угроза: «Мы ответим вам тем же!»