Иван Логвиненко

Багряные зори

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Часто среди ночи просыпается Володя, долго прислушивается к этому перестуку и тихо, чтоб не разбудить мать, выходит во двор.

А матери тоже не спится, и, как только сын выходит за порог, она взволнованно спрашивает:

— Ты куда?

— Я сейчас, — недовольно отвечает Володя.

Ночная прохлада совсем прогоняет сон. Мальчуган ежится от холода и исчезает в темноте. По тропинке поднимается он на высокую насыпь и долго смотрит на север. Там Киев. Туда как раз и идут воинские эшелоны, оттуда везут раненых. А над городом — зарево. Взрывов не слышно — далеко. Солдаты рассказывали: жестокие, кровопролитные бои идут за город…

Утром Володя припадает к репродуктору. Короткие, горькие сообщения с фронта…

— Володя! — зовет мать из сеней. — Возьми кошелку с грушами и с молоком и отнеси на станцию. Не опоздай к поезду.

Не впервые Володе бегать к эшелонам с ранеными. Туда бегает не только он один. Приносят люди молоко, груши, яблоки. Угощают солдат. У кого нет молока, несут воды холодной, колодезной. Жара-то вон какая!

Добежал Володя до семафора, посмотрел на мост, а по нему из Фастова тихо и плавно идет бронепоезд. Сошел с рельсов парнишка, ждет. Поезд подошел к переезду, паровоз устало вздохнул, развесив белые платки на зеленых кустах, и остановился. Семафор закрыт.

Башни, пушки, даже низенькая труба — все выкрашено в зеленый цвет и вдобавок еще и ветки клена прикреплены. Там, где должны находиться окна, — узенькие щели, из них выглядывают пулеметы, черными дулами караулят. А на крыше низенькие круглые башни с пушками. Не крепость на колесах, а зеленый островок.

И вдруг открылись толстые дверцы, и на землю спрыгнул коренастый командир в гимнастерке защитного цвета, в галифе. Хромовые сапоги начищены до блеска. В правой руке полевая сумка из добротной желтой кожи. А на груди — орден. «Знак Почета», — узнал Володя. Да еще наган в кобуре с правой стороны.

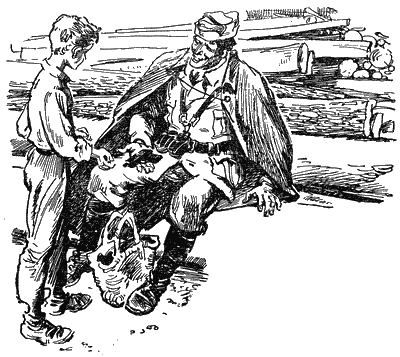

— Эй, мальчик! — позвал командир. Володя быстро подбежал к нему.

— Куда идешь?

— На вокзал. Вот раненым молоко несу да еще груши, — объяснил мальчишка и, немного откинув в кошелке вышитое матерью полотенце, предложил: — Угощайтесь.

— Нет, это раненым. Лучше принеси водички холодной.

— Я мигом, криничка[1] близко! — И Володя, оставив кошелку на насыпи, бросился к будке за ведерком.

Взяв ведерко, Володя кинулся со всех ног к криничке. Стал на колени, зачерпнул воды, потом сорвал капустный лист и прикрыл им сверху ведро, чтоб вода не разбрызгалась.

Поспешая к бронепоезду, мальчишка все время думал, но никак не мог вспомнить, где же все-таки видел этого человека…

— Ну и шустрый ты, паренек! — похвалил командир Володю. Мальчишка, подавая ведро, как взрослый, сказал:

— Пейте на здоровье!

Командир рукавом вытер крупный пот со лба, взял ведро в руки и зычным голосом крикнул:

— Мушкетеры! А ну сюда, воду пить! — и сам первый пересохшими губами припал к ведру.

А вода такая холодная, что даже сверху железо покрылось росою.

Напившись, командир передал ведро бойцу.

— Товарищ Гайдар! — крикнули с бронепоезда. — И здесь встретились с тимуровцами?

— А у нас везде тимуровцы! — ответил тот. Володя пристально вглядывался в лицо командира.

— Чего ты так смотришь? — недоумевает он. Володя покраснел, а потом смущенно признался:

— А я вас знаю…

— Откуда?

— У меня ваши книжки есть, с портретом. И отец вас знал. Он вместе с вами воевал и часто о вас рассказывал.

— А как его фамилия?

— Бучацкий… Отца звали Петр.

— Аркадий Петрович! Поезд трогается! — закричали вдруг из вагона.

— А где отец? — продолжает командир.

— Умер.

Гайдар обнял мальчишку и сказал:

— Хорошим солдатом был твой отец… Ну что, поедешь с нами?

— А возьмете? — спросил Володя.

— К сожалению, твое время еще не пришло, но когда придет… — Дальше Володя уж не слышал: последние слова потонули в гудке паровоза, смешались со стуком колес.

Словно зачарованный стоял Володя на насыпи. А из бронепоезда приветливо махал ему рукой Гайдар.

Стоит мальчишка и уже в который раз припоминает выступление Аркадия Петровича по радио:

«Пионеры! Вы слышите, грохочут поезда? Это беспрерывно идут на запад эшелоны. Там ваши отцы, братья, родные, знакомые. Они спешат на фронт — туда, где наши солдаты отважно ведут неравные бои с врагами. Ночью, отбивая налеты вражеских самолетов на наши города и села, ослепительно вспыхивают огни прожекторов, яростно грохочут орудия наших зенитчиков.

Этот суровый и тяжелый для всех нас год покажет человечеству, кто действительно трудолюбивый и непокоренный…

Родина о вас всегда заботилась, она вас вырастила, берегла, а порой даже и баловала.

И вот настало время, когда и вам надо не словами, а делами доказать, как вы преданно любите свою Родину-мать…»

Стоит Володя на насыпи и вспоминает восторженные рассказы отца о гражданской войне, о Дальнем Востоке, о Сибири, о тех местах, где партизанил и воевал отец, об их командире пятьдесят восьмого отдельного полка по борьбе с бандитизмом — семнадцатилетнем Аркадии Голикове.

Сибирь, тайга, горы — есть где белякам прятаться и неожиданно нападать на беззащитные села, города, чтобы грабить людей и убивать их. И тогда решил командир полка Голиков: «Незачем гоняться целым полком за разрозненными отрядами». Он разделил полк на небольшие группы, устроил засады на всех дорогах и перерезал бандитам путь, оставив их в горах без продуктов, без помощи…

Закончилась гражданская война. Отозвали Голикова из Красноярска в военную академию. Однажды вызвал он к себе бойца Петра Бучацкого и спрашивает:

«Вот и война закончилась. Бойцов ожидает другой фронт, трудовой. Чем думаешь заняться?»

«Подамся домой, на Украину», — отвечает красноармеец.

«Был и я на Украине, — с удовольствием вспоминает командир полка, — в пятнадцать лет закончил Киевские курсы красных командиров. Воевал под Фастовом, есть там у меня друзья-железнодорожники. Определю тебя работать на железную дорогу. Пойдешь?»

«А почему бы и нет?» — улыбнулся боец Бучацкий.

Склонился над столом командир полка Аркадий Голиков, написал письмо к товарищу в Фастов…

Так вот и стал отец Володи железнодорожником. Не один раз потом он с благодарностью рассказывал Володе о своем командире.

А когда закончил Володя второй класс, учительница Мария Тодиевна подарила ему книжку с надписью: «Володе Бучацкому за отличные успехи в учебе и отличное поведение».

«Школа» — так называлась эта книга. А в ней большой портрет автора. Совсем еще молодой парнишка: крепко сжатые губы, смелый юношеский взгляд, на голове лихо заломленная кубанка, портупея с кортиком, а слева на гимнастерке яркая красная звезда. Внизу подпись: «Адъютант командующего охраны и обороны всех железнодорожных дорог А. Гайдар. Пятнадцать лет».

Вечером развернул отец книгу, увидел портрет и сказал:

«Так это ж он…»

«Кто?» — не без любопытства спросил Володя.

«Мой командир, Голиков», — с гордостью объяснил отец сыну.

«А почему же… Гайдар?»

«Гонялись мы за бандами на монгольской границе. Так его монголы еще тогда Гайдаром прозвали».

«Почему?»

«Гайдар — это дозорный по-ихнему. Храбрый, значит, передовой воин».

Не раз собирался отец письмо написать своему командиру. Не вышло: открылись старые раны, поболел немного, а там и умер.

С тех пор книгу отцова командира Голикова Володя бережет как самую большую драгоценность…

Словно ото сна очнулся Володя. Быстро подхватил кошелку и побежал на вокзал. Дрожат рельсы. Мчится бронепоезд через Ольшаницу, Мироновку, мчится туда, где идут тяжелые бои.

НИКТО НЕ СПАЛ…

Поначалу докатились из-за Роси глухие взрывы. Казалось, что в Синяве кто-то без устали бьет огромным молотом по скале. Жгучей болью отзывалось эхо этих ударов в каждом человеческом сердце. В селе срочно уничтожали документы, убивали скот, жгли хлеб — словом, делали все, чтобы ничего не досталось врагу. В слезах смотрели люди, как в огне пожарищ гибли плоды земли, выращенные мозолистыми руками.

Пожар охватил колхозные постройки, перекинулся на высокие стога прошлогодней соломы. Яркое зарево осветило затерянные в полумраке дворы, хаты, одинокие фигуры людей, от которых падали косматые тени, длинные и черные, словно привидения. Ветер на лету подхватил горящую солому и остервенело швырял ее тяжелыми пригоршнями в ночную степь.

А на разбитых дорогах клубилась пыль. К днепровским переправам беспрерывно один за другим тянулись беженцы, гнали скот, ехали или шли пешком. Немцы не бомбили — просто они расстреливали людей из пулеметов. Выходили из-под солнца самолеты, и черные кресты теней быстро проносились над полями, опускались на дороги…

Ревели в селе недоенные коровы, лаяли собаки. Высокие столбы дыма чудовищными кустами поднимались над селом; и так до тех пор, пока из них не выбивались красные языки пламени. На огородах бегали поросята, нарочно выпущенные из фермы, по всему селу разбрелась скотина…

Едва железнодорожный эшелон с эвакуированными женщинами и детьми остановился на станции, как на него с пронзительным свистом стали пикировать появившиеся из-за облаков «юнкерсы». От самолетов сразу отделились темные точки. Увеличиваясь на глазах, они с нарастающей быстротой бешено неслись к земле, а потом выше островерхих тополей выросли черные тучи взрывов. Когда дым рассеялся и пыль осела, на месте вагонов в огне корчились железные остовы.

Как только из Бушева, Синявы, Ракитного отошли последние воинские части, раздался глухой взрыв: высоко в воздух взлетел железнодорожный мост через реку. На нефтебазе открыли цистерны. Бензин, керосин длинными ручейками стекали прямо в речку.

Наступила тревожная, в зловещих заревах ночь. Никто не спал. До самого утра вокруг пылало небо, красные языки пламени видны были далеко в степи. В огородах, садах, возле домов рыли ямы: люди прятали все, что еще можно было укрыть.

А через село отходили последние солдаты… Последние!.. Хотелось выбежать на улицу, остановить их и громко крикнуть:

«Не уходите! Куда вы? А как же мы?»

Утром из орудий и пулеметов фашисты обстреляли село, а в полдень по улицам прошли первые вражеские танки.

Сворачивали во дворы, заезжали в сады, крушили груши, яблони — маскировались.

Открывая люки, фашисты вылезали из бронированных укрытий и быстро расползались по домам, как саранча.

Послышались первые грубые слова на ломаном русском языке:

— Матка! Яйки, млеко, давай, давай шнеллер!..[2] По главной улице автоматчики провели троих тяжелораненых красноармейцев.

Визжали поросята, кудахтали куры; немцы шныряли по дворам и по сараям — охотились за живностью. Повсюду раздавались короткие автоматные очереди.

ПЕРВЫЕ ДНИ

К вечеру Володя пробрался на луг нарвать травы — второй день кролики в клетке некормленые. Вдруг в густых кустах, чуть ли не у самой воды, он заметил — что-то чернеет…

Осторожно раздвинул ветки и вздрогнул. Там лежал мужчина. Густая рыжая щетина, взъерошенный чуб, болезненный блеск глаз. Высохшими, потрескавшимися губами он едва прошептал:

— Не бойся, мальчик…

Володя пристально вглядывался в обросшее лицо. Мужчина показался ему знакомым.

— Принеси мне что-нибудь поесть, — попросил он.

— Я мигом! Только вы подождите здесь, — ответил мальчуган и исчез в кустах.

Только по дороге вспомнил, где он видел этого человека. Ну конечно же, в школе! На уроке немецкого языка сидел инспектор. Как раз напротив Володи. Что-то торопливо писал. Володю сзади вдруг подтолкнули:

«Это не инспектор. Это учитель из соседнего села».

Володя мельком взглянул на инспектора. А тот, приложив палец к губам, так тепло и приветливо ему улыбнулся, что мальчик смущенно опустил глаза…

Володя не заставил себя долго ждать. Он принес горшок каши и добрую половину буханки хлеба.

— Ешьте на здоровье!

Дрожащими руками «инспектор» взял из рук мальчугана горшок и жадно принялся за еду. Растерянный Володя отвернулся.

Перекрывая крики, рев моторов, треск автоматов пьяные немцы горланили:

Вир воллен нах райтен,

Гиммер вайтер унд вайтер нах остен,

Юбер ди грюнен визен унд фельдер,

Дас зинд унзере хоер тройме!

Володя снова посмотрел на «инспектора». Тот уже вытер губы и старательно выбирал крошки хлеба из бороды.

— Что они поют? — спросил Володя.

— Старинную немецкую песню. Первый раз я услышал ее еще в восемнадцатом году, когда на Украину пришли кайзеровцы. В ней поется о том, что немцы должны во что бы то ни стало завоевать Восток:

Будем мчаться на восток,

Дальше мчаться на восток,

По лугам и по полям,

Наша цель, мы знаем, там!

На противоположном берегу послышались шаги, шелест травы, приглушенная немецкая речь.

Володя с «инспектором» припали к земле.

— Здесь глубоко? — спросил хриплый голос.

— Купаться не опасно, — ответил другой. — Места мне знакомые. Я здесь работал землемером до тридцать девятого года, выполнял задание самого адмирала Канариса. Так что речку эту я хорошо изучил для будущих танковых переправ. А потом пришлось убегать в фатерланд[3].

Раздеваясь, немцы продолжали, наверное, давно начатый разговор.

— Туземцы должны понимать, что Украина завоевана немецкой кровью, — сказал тот, с охрипшим голосом. — Я всегда помню слова фюрера о том, что реорганизация Востока останется фантазией и утопией до тех пор, пока не осуществится политика колонизации и массового истребления местного населения.

— Да, да, именно так, — подтвердил другой немец. — Я знаю эту страну, и в дальнейшем вы будете иметь возможность сами убедиться, что все советское население насквозь пропитано коммунистическими идеями, что этих, как вы удачно выразились, туземцев нельзя ни в коем случае считать своими союзниками.

— Украинское население далеко не полноценно. У него нет никакого права чувствовать себя хозяином земли. Образование сведем до минимума. Перед великим походом, как справедливо инструктировал нас Пауль Даргель, надо взять за правило превратить Украину в территорию для полного заселения немецкими крестьянами. Даже немцам, тем, которые звонят во все колокола по поводу расцвета других национальных культур, место только в концлагере. И здесь не должно быть никаких уступок! Мы будем этими людьми управлять, заставим их работать на нас так, чтобы они помогли нам выиграть войну. Мы завоевали Украину для того, чтобы дать Германии необходимое для нее жизненное пространство и источник продовольствия.

— Вы были на совещании, которое проводил Кох?

— Да, — охотно подтвердил «землемер». — Светлая голова, государственный деятель, гений которого предвидит будущее. Я слушал его речь и приехал сюда выполнять его указания. Украина для нас — главный поставщик не только продовольствия, но и рабочей силы. Это мост на Кавказ и добрая житница для рейха.

Володя ничего не понял из разговора, но когда ему все подробно объяснил «инспектор», мальчуган глубоко вздохнул и задумался.

На том берегу немцы уже выкупались. Оделись и закурили…

— Вы здесь надолго задержитесь?

— Нет. Для проведения в жизнь политики, о которой мы сейчас говорили, я в это село привез хорошего хозяина. Шефом у туземцев будет герр Кнейзель. Через несколько дней мы соберем большую сходку и выберем старосту. Пускай довольствуются новым самоуправлением.

— Помните: никакой сентиментальности. В ближайшее время переловим коммунистов и немедленно всех, до единого человека, уничтожим. Местное население должно содрогнуться от страха. Потом будем творить с ними все, что угодно…

…Утром снова пришел Володя на старое место. В кошелке лежали бутылка с молоком, кусок хлеба, прикрытые сверху травой.

Но в кустах никого не оказалось. Под лопухом нашел вымытый горшок и ложку…

Побежал назад, в село. И видит — по улице немцы ведут «инспектора»… Спрятался за забором, а когда «инспектор» и немцы прошли мимо него, мальчуган, спотыкаясь и глотая слезы, виновато побрел вслед за ними.

«Инспектора» вывели на опушку леса. Там уже в канаве сидела жена капельмейстера с маленькими детьми, которые испуганно жались к матери. Под деревом с автоматами наизготовку стояли фашисты.

Володя присел за кустом.

Старший, с рыжими волосами и веснушками на руках, с засученными рукавами, уставил водяные глаза на «инспектора», расстегнул кобуру, вытащил парабеллум и угрожающе спрашивал, будто подтверждал:

— Коммунист?

«Инспектор» молчал, презрительно глядя палачу прямо в глаза.

К гитлеровцу подошел переводчик в гражданском, захлебываясь, сказал:

— Герр зондерфюрер, ер ист коммунист![4] — и ударил «инспектора» ногой в живот.

«Инспектор» охнул, схватился руками за живот… Потом выпрямился и бросил в лицо предателю:

— А ты, мерзавец, за сколько продал родную землю? За пачку сигарет? За кусок сала, который фашисты у наших детей отняли и тебе, как собаке, бросили?

Немец взвел парабеллум и, не целясь, трижды выстрелил в «инспектора».

Вскрикнула супруга капельмейстера, заплакали дети.

Переводчик кивнул в сторону женщины с детьми и сказал зондерфюреру:

— Муж у нее коммунист, капельмейстером работал в селе…

— Значит, все из одного теста, — брезгливо сплюнул зондерфюрер. — Уничтожить поганое племя!

Небритое лицо палача покрылось багровыми пятнами.

Женщина упала к ногам зондерфюрера, умоляла пожалеть детей.

Тот сапогом оттолкнул ее, вскинул пистолет и прицелился… Три коротких выстрела. Три мертвых тела.

Немцы молча пошли в село. Только пожелтевшая трава шелестела под их ногами.

В канаве, под колючей дикой грушей, навсегда остались лежать четыре трупа. Набежала тучка и тенью своей прикрыла их тела.

Из степи дул сухой ветер, перемешанный с горьким запахом полыни.

А Володя лежал под кустом и горько плакал.

СХОДКА

Не на шутку перепуганные крестьяне выходили на улицу и молча шли по направлению к колхозному двору.

Униженные, печальные, собирались они на сходку. «Что нас ждет, как будет дальше?» — думал сейчас каждый про себя. Мужчины дымили махоркой, и легкое облачко одиноко висело над толпой. Разговаривали крестьяне полушепотом, осторожно.

Со стороны конторы появилась группа людей. Сверкая стеклами пенсне, впереди важно шагал высокий худой немец в военной форме. Он то и дело покачивал сплюснутой головой на длинной, как у индюка, красной шее.

За ним, на почтительном расстоянии, шел белокурый молодой немец среднего роста, затем трое военных, а последним — местный, бывший лесник Божко.

Высокий, в очках, гитлеровец достал из кармана бумагу с текстом и принялся читать на украинском языке:

— «Жители села Ольшаницы! Немецкое военное командование поздравляет вас с освобождением! Желанный и долгожданный час наш пробил! Среди вас распространяются вражеская информация и провокационные слухи. Агенты большевистской пропаганды не дремлют. Много красных комиссаров, коммунистов и комсомольцев специально оставлены для подрывной деятельности. Я вам обещаю, что все они в конце концов будут разоблачены с помощью сверхточных, хорошо продуманных действий особо важных служб армии фюрера, которые имеют большой опыт работы. Вы в этом скоро сами убедитесь. Для вас остался один-единственный правильный путь — покориться великой Германии. Другого выхода нет… Немцы проливают кровь, а вы будете только работать на них. И мы имеем право требовать это от вас. Кто будет уклоняться от трудовой повинности, тот — дезертир, наш враг и потому заслуживает самой суровой кары. Вот почему сегодня каждый обязан спросить у себя: «Выполнил ли я перед историей свой долг?» Для вас первая обязанность — работа. Кто не умеет — научим! Мы установим новые законодательства. Для ведения такого порядка к вам назначается шеф — пан Кнейзель. — И он показал на белокурого молодого немца. — Кроме того, для строгого поддержания нового порядка, охраны железной дороги и борьбы с врагами остаются здесь в селе две роты мужественных и смелых солдат фюрера».

Володя выбрался вперед.

Закончив читать, гитлеровец отошел в сторону. Другой немец объявил:

— Слово имеет говорить наш друх, герр Бошко.

— Кто-кто? — волной прокатился гул.

Переводчик поднял голову, хрипловатым голосом бросил в толпу:

— Пан Крайсляндвирт сказали, что будет выступать Божко! — и, повернувшись к нему, подбодрил: — Смелее!

В соломенной шляпе, в праздничном шевиотовом костюме Божко с виду чем-то напоминал простого сельского учителя. Но уже первые слова насторожили людей.

— Господа! — начал Божко так, словно взял и бросил камень в толпу. — Великая Германия кровью лучших своих сынов завоевала вам желанное освобождение. Солдаты фюрера протянули вам руку дружбы и помощи…

— Протянут еще и ноги, — услышал Володя шепот деда Михаила и тут же протиснулся к нему поближе.

— Украина склоняет голову над свежими могилами своих освободителей — немецких солдат, — размахивая руками, продолжает Божко. — Германия и ее фюрер — вот залог нашей победы и справедливости, свободы и благоденствия. На восток идут стальные полки непобедимой немецкой армии, которая принесла вам волю и счастье. Поэтому помогайте кто чем может освободительной армии великого рейха…

Божко внимательно окинул толпу, помолчал и громко произнес:

— Господа! До тех пор, пока солнце ярко светит над нами, большевики сюда больше не придут. Выше голову! Скоро у всех будут закрома, полные хлебом. И у всех у вас повысится интерес к жизни и поднимется трудоспособность. Разве вы забыли, как над нами издевались? Мы не имели никаких прав, ни свободы, ни привилегий! Горько было смотреть и слышать, как в школах калечили наших детей — учили их языку москалей, насаждали свои порядки, ненавистную нам культуру.

— Неправда! Вранье! — выкрикнул кто-то из толпы. — Ты лучше расскажи, что будет!

Над площадью нависла тишина.

Божко покраснел, растерянно посмотрел на немцев, которые не понимали, что произошло, замигал глазами, развел руками и сказал:

— Люди мои, родненькие, это невозможно предвидеть, — и, вконец смутившись, отошел в сторону.

Вперед вышел Кнейзель.

— Честный труд, — осторожно начал немецкий офицер, — спокойствие, дисциплинированность, уверенность в полное доверие немецкой власти — это пока что единственная возможность отдать дань благодарности тем, кто вам даровал волю. Раздел земли теперь невозможен. Колхозы превращаются в общинные хозяйства, в общинные дворы. Немецкая власть назначит вам новых руководителей. Право на частное владение получит каждый, кто честно отнесется к труду. Под единым немецким руководством необходимо объединить все силы, чтобы вовремя закончить жатву и быстро провести осенний сев. Кто будет прятать хлеб, те являются нашими врагами и пособниками партизан. Все! Я кончил.

— Тьфу! — в сердцах сплюнул дед Михаил.

Сходку «закрыл» военный комендант.

— Кто есть вы? — громко, не то спрашивая, не то утверждая, сказал он. — Крестьянски тольпа! Какой скушны, какой хмуры! Нада виселый быть, то есть улибка! Нада иметь виселый лицо, виселый глаза! Да! Ми вам… — подыскивая нужные слова, военный комендант на минуту замолчал, — ми вам… делаем освобождение, ми вам даем работ. За ето ви дольжон нас уважать, помош нам! Виселый нада! России хофорят посьловиц: «Висели тела, висели дух!» Зоо! Так! Мы вас путем люпить, ошен корошо, много люпить путем!

— Что он сказал, дедушка? — не понял Володя.

— Лупить нас будут…

ПАНСКАЯ «ЛАСКА»

Уже откатился фронт далеко на восток грохотом танков, автомашин, мотоциклов. А над дорогами долго висела густая пыль… Нечем дышать, трудно стало думать. На улицах появились полицаи — с повязками и винтовками наперевес.

На фронт беспрерывно, друг за другом, шли эшелоны. И на всех надписи, рисунки. На одном вагоне нарисован длинный ряд виселиц с телами красноармейцев. А под рисунком коротко и ясно: «Нах Москау!»[5]

Из дверей выглядывали молодые, улыбающиеся лица солдат.

Железную дорогу немцы особенно тщательно охраняли. Здесь стоял сто шестнадцатый шуцманский[6] батальон. Для усиления охраны в ночное время немцы мобилизовали стариков с посохами.

Всю ночь стоял шуцман с карабином, а через сто метров — дед. Старикам на вооружение выдавали разве что свистки. А когда после бессонной ночи, усталый, голодный, приходил домой охранник, старуха ставила на стол горячий кулеш, подавала ложку:

— Ешь, старый сверчок!

Фашисты были уверены: здесь не то что партизаны — мышь и та не проскочит. И действительно, ни одна мышь не пробежала, а возле Корсуна перед самым эшелоном однажды сверкнул огненный взрыв чуть ли не до низких, осенних туч и полетели под откос тяжелые вагоны с немецкой техникой. Поговаривали, что кто-то из дедов-охранников подложил мину под рельсы. Возможно, и так: свидетелей на такие дела не зовут. А семерых стариков, которые с посохами «помогали» шуцманам нести охрану на том участке, немцы после допроса увезли под Богуслав и расстреляли на рассвете. С тех пор уже никого из местных жителей больше не брали на охрану железной дороги.

Казалось, землю окутал плотный, непроницаемый мрак. Не слышно совсем орудийных выстрелов, никто с самолетов не бросает листовок. А немцы хвастают:

— Москва — капут, Ленинград — капут! Хайль Гитлер! Володя рано ложился спать. Лежал с открытыми глазами.

Припоминал школу. Учительница Мария Тодиевна была у них с первого класса. И сейчас Володя видит — стоит она возле доски, пишет мелом, а класс хором повторяет за ней:

«Мы не ра-бы!»

До сих пор в ушах Володи звенит этот детский хор: «Рабы не мы!» А потом, уже во втором классе, читала Мария Тодиевна рассказ о мальчике, который не предал своей Отчизны, не выдал буржуям военной тайны, и за это они его расстреляли. Жалко, что мальчик не дожил до победы… А как он верил в нее! Похоронили пионера, вспоминает Володя этот рассказ, на зеленом холме, вблизи Синей Реки. «И поставили над могилой большой красный флаг…» — слышит Володя добрый голос Марии Тодиевны.

Уже в четвертом классе, в последнем предвоенном году, прочитал Володя книгу о Метелице. Есть у Володи свой тайник. Там, на чердаке, как вынуть кирпич из душника и просунуть руку чуть вправо, — там лежат две книжки, завернутые в старую материю: о Метелице и «Школа» Гайдара. Он иногда тайком забирается на чердак и возле слухового окошка жадно читает…

Однажды в погожий осенний день вышел Володя за переезд. Безлюдно на улице. Даже куры на дороге не копошатся. А те, что чудом уцелели от немцев, припрятаны подальше от ненасытного глаза. Одни только воробьи чирикают на березе, да сорока стрекочет на груше.

Смотрит мальчишка, а по улице от пруда медленно возок катится.

Только вместо лошади в оглобли впряжен мужик. Тяжело дышит, лоб вспотел и сам весь от натуги красный.

Где он его видел?..

И припомнил Володя далекое довоенное лето. Солнце садилось за горизонт. В саду мать готовила ужин, отец что-то мастерил возле сарая, как вдруг неожиданно на переезде появился этот самый человек. Зашел во двор, поздоровался. Отец его, конечно, и раньше знал. Он из соседнего села. Когда-то на заработки ходили вместе. Мать пригласила всех ужинать. А потом он долго о чем-то разговаривал с отцом. Отец называл его запросто — Николаем. Тот почему-то не смотрел отцу в глаза. Будто стыдился.

Сквозь сон Володя слышал, как волновался отец и за что-то здорово ругал Николая. Кричал, что никому не позволит поносить Советскую власть. «После твоего ареста за убийство супруги, — уже тихо говорил отец, — государство позаботилось о твоих детях, выучило их…»

И еще запомнил Володя, что у этого самого Николая на левой руке была татуировка.

«Почему он оказался здесь? Зачем воз тащит?» — удивился мальчишка.

Из соседнего двора вышел на улицу дед Михаил. Внимательно оглядел сначала возок, потом Николая.

Володя подошел поближе.

— Ты куда, мил человек, едешь? Тот остановился.

— Домой, дед. Освободили нас от коммуны, теперь каждый сам себе хозяин! Свобода пришла к нам!

— Свобода, говоришь? — дрожащим от негодования голосом спросил дед. — Какая ж это свобода? Свобода самому вместо коня в подводу впрягаться?

— Ты, дед, не тово, не очень-то… Поди, сынки твои — коммунисты да и сам больно разумный. Освободители коня еще в Житних Горах взяли. Им он больше нужен. Расписку дали. Возьмут Москву, не одного — пару возвратят. А я пока и так обойдусь. Будет и нам добро.

— Будет нам добро под самое ребро! — сердито ответил дед. — А для чего тебе тот воз? Где ты его взял? — допытывался старик.

— Как — для чего? В хозяйстве все пригодится. Под Житомиром налетели немцы на цыганский табор… Что там было!.. Смотрю — в стороне лошадка, запряженная в возок, пасется. А меня как раз из плена домой отпустили. Немцы цыган поубивали, а чего же я пешком пойду, коли лошадь есть. На подводе я и добрался до Житних Гор. На возу — перина, ехал, как пан… Скоро и землицу дадут. Хватит, поиздевались, взошло и наше солнце. А я вижу, вы солнцу не рады? — угрожающе спросил он.

Из-под густых нахмуренных бровей с ненавистью смотрел старик на Николая.

— Я сейчас ночи рад… падали не вижу!

— Да за такие слова… — прошипел Николай, оглянулся вокруг и вдруг увидел возле переезда полицая. — Пан полицай! — заорал на всю улицу.

Полицай снял с плеча карабин, подошел важно, бросил Николаю:

— Документы!

— Пан полицай, — сразу сник Николай, — вот он, — показал он пальцем на деда, — непристойные слова… А я — ваш…

— Все, вишь, сейчас наши! Документ давай! — сказал полицай, и его рябое лицо покраснело от гнева.

Николай взял старую засаленную шапку, достал оттуда бумажку и протянул:

— Пожалуйста, пан полицай.

Тот посмотрел, молча размахнулся и ударил Николая в ухо.

— За что?

— Пленный? А кто тебе разрешил добро немецкое растаскивать? Кто, я спрашиваю! Ты что, завоевал его? За тебя кровь проливают, чтоб освободить тебя, а ты чем платишь? Уже подводу трофейную крадешь? Это тебе не при Советах. Я тебе потяну! Вот такие же, как ты, злыдни, в тридцатом году из нашего отцовского двора всё порастаскали, а нас на Соловки сослали!

— Пан полицай! — жалобно всхлипнул Николай. — Моего дядька тоже раскулачивали. Я и сам в тюрьме сидел. Я же вас двадцать пять лет ждал!

— Ждал, говоришь? Ждал, чтоб воровать, чтоб обманывать немецкую власть?! Впрягайся!

«Освобожденный» еще раз всхлипнул:

— Я же вас люблю…

— Любишь? — засмеялся полицай. — Этого мало. Надо, вишь, чтоб мы тебя полюбили.

Николай надел шлею, поднял оглобли и стал трогаться.

— Стой! Куда едешь? Не туда! — закричал полицай. Сел на возок, рукой пощупал солому, вытащил кнут. — Поедем в полицию, нам в самый раз такой возок нужен. И начальник приехал, пан Сокальский. Этот мигом разберется. Но, детка!.. — и ударил ременным кнутом по спине «освобожденного». — А с тобой, — сказал деду, — мы еще разберемся! Ты у меня давно на примете. Тебе так не пройдет, самому начальнику доложу. Языкастый очень!

— А они ничего не говорили, — вмешался Володя.

— Что-о?.. — заревел полицай.

— Ваш конь врет! — не испугался Володя. Подбежал к возу и к полицаю: — Дядя, дядя! Можно с вами покататься?

— Пионерия! — замахнулся полицай. — Скоро и до вас очередь дойдет!

КРИНИЧКА

Шел ли дед Михаил на луг или в лес — все мимо железнодорожной будки, в которой жил Володя. Не один раз приглашал он с собой парнишку:

— Пойдем в Городище. Хорошо там! Кукушка кукует. Нагадает, сколько тебе на свете жить полагается. Удод голос подает. В траве коростель трещит. В болоте лягушки квакают, вьюны шуршат. Травы пахнут, цветы, водяной бугай гудит… Пойдем!

— А бугай не бодается? — поинтересовался как-то Володя.

— Чего бы он бодался? — ласково улыбается дед. — Это ж птица такая,

— А вы, дедушка, не боитесь лешего?

— Лешего? Нет, не боюсь. Он добрый. И водяной добрый. Сидит себе в воде, в болоте, покрытый ряской, и пузырики от нечего делать пускает — вишь, душно ему. Пойдем, покажу.

— Мать говорила, чтоб я далеко от дома не уходил.

— Жаль… Ну, я пошел. А ты жди. Гостинца тебе принесу. У Володи дел много. Утром мать велела гусеницу на яблоне пособирать да в хате прибрать…

А когда сделает все, что мать приказала, тогда уж можно и за свое… Еще вчера разорил осиное гнездо. Надо же сегодня посмотреть, что теперь осы делают. Придется сбегать к копанке[7], туда, к старой ольхе, побросать в нее комья. В зеленой воде много хвостатых головастиков плавает…

Утром, когда солнце еще только подымалось и нежно-розовыми лучами серебрило темные морщинки на крутых глинистых обрывах, выбегал Володя по росистой траве на берег. Вглядывался в мокрый песок: на нем виднелись следы маленьких ножек. Дед говорил: «Это, внучек, следы русалки». А на ветвях ивняка висели мокрые волосы от русалкиных кос. Володя садился у берега и подолгу глядел на воду. И казалось ему, что из тихой и прозрачной глубины смотрят на него синие, как ранняя роса, глаза. Русалочьи глаза…

А разве можно не заглянуть на сенокос, где в высокой траве звенят и поют острые косы, сверкая на солнце серебром!

В полдень Володя выбегал на леваду к молчаливым ольхам и, закрыв глаза рукой от солнца, смотрел на засаженную мохнатыми вербами дорогу, что убегала куда-то вдаль.

Из-за кустов тихо выходит дед Михаил. Бежит навстречу ему Володя и кричит:

— Дедушка, что принесли?

— Принес, сынок, принес… Бери! — и протягивает Володе несколько темно-коричневых бархатных камышей.

Потом из-за пазухи достает свирель. Пахнет она удивительно нежным запахом свежей молодой коры, а когда на ней заиграешь, то остается во рту какой-то чуть горьковатый привкус.

— И еще я тебе что принес… Смотри!

И снова лезет дед за пазуху. Достает какую-то чудо-птичку: серенькую, с желтым длинным клювом.

— Помнишь, я тебе когда-то дал старое гнездышко, словно варежка? Чтоб ты знал: вот эта птичка делает такие домики.

Володя взял из рук дедушки птичку.

— Не задуши, осторожно… — предупреждает дед. — Видишь, маленькая, а какие гнезда диковинные вьет — на ивняках, у самой воды. Никак к нему не подберешься. Сидят в нем птенчики и качаются на веточке… Ну, подержал ее немного, теперь отпусти, пускай улетает. У нее там детки маленькие остались, поди, ждут…

Володя разжал пальцы, и птичка, пропищав, взмахнула крыльями, полетела как-то немного косо в сторону и вскоре исчезла в густой траве.

— Завтра дождь будет, — решает дед.

— Откуда вы знаете?

— Воробьи в пыли купаются, и пчелы сильно гудят.

Домой возвращались вместе. Володя впереди, дед за ним.

Останавливались возле кринички. На огороде Володя вырывал капустный лист, Вставал на колени и зачерпывал им холодную ключевую воду.

— Отсюда все пьют, — говорил дед. — И старые, и малые, и птицы. А вода все равно остается такой же свежей и прозрачной. Потому что вот там, неподалеку от старой ольхи, из-под земли небольшой ключ бьет. Он-то и питает настоящей водой криничку.

Присаживались с дедом отдыхать возле кринички. Тихо вокруг. Только в густой траве тысячами звонких голосов беззаботно стрекотали кузнечики и где-то над самой рекой раздавалось радостное щебетанье ласточек…

Сейчас все это Володя припоминает, как дивную сказку.

Теперь не ходит дед Михаил в лес. Стерегут лес полицаи с немцами, никого туда не пускают — партизан боятся.

А из кринички люди воду не пьют. Она для шуцманов, тех, что железную дорогу охраняют, да еще на немецкую кухню ее ведрами носят. А людей прогоняют… Это из нее Володя приносил Гайдару воду. «Где он?» — часто думает Володя. Достает из тайника «Школу» и снова видит Аркадия Петровича возле пулеметной башни на бронепоезде. Жалеет Володя, дураком себя называет: «Если бы хорошо попросил, то, может, взяли бы на бронепоезд. А сейчас жди… Говорил Аркадий Петрович: «Твое время придет!» Чего ж оно не идет?»

И стало больно Володе оттого, что нельзя побежать к криничке, в лес, нельзя пойти в школу: теперь там уже вражеский штаб.

Однажды забрел Володя за болото, под старую, покривившуюся ольху и вспомнил рассказ деда Михаила о родничке.

А что, если воду в болото отвести? Заилится криничка. А отчего, никто, кроме Володи, не знает. Чтобы шуцманы из кринички воду не брали, потому что из нее Гайдар пил! А придут наши — они обязательно с дедушкой раскопают криничку, подведут родничок. Пускай люди пьют, пускай поклоняются той криничке…

Медленно побрел Володя к будке, в погребе отыскал лопату и снова вернулся к ольхе. Торопился, то и дело прислушиваясь, не идет ли кто. Следы присыпал прошлогодними листьями, пожелтевшей травой.

Словно на крыльях летел домой Володя: «Ага, добрался до вас, проклятые шуцманы!..»

Он никому об этом не скажет. Разве только что деду Михаилу.

ЛИХАЯ ИСКРА

Дед Михаил лежал на печи, глядя с тоской в маленькое окошко. Вдруг резкий стук в дверь.

Покрякивая, нехотя слез дед с печи, бережно разгладил широкую окладистую бороду и неторопливо вышел на крыльцо.

Возле ворот стоит кляча, запряженная в двухколесный возок, а полицай с карабином — под окном.

— Поросенка зарезали, дед? — спросил он. — А на свеженькое и не зовете…

— Разве мало тут вашего брата ходит! Не звал тебя в гости, а ты сам по старые кости.

— Да, придется побеспокоить. Приехал я, дед, не грабить, а обыск делать, — таким же тоном отвечает ему полицай.

— А хотя бы и грабить! Я не боюсь. Нет ничего… Мыши одни, да и те скоро от голоду подохнут.

— А корова?

— Была здорова. Немцы зарезали. Вон там под грушей их кухня полковая стояла, там ее, беднягу, и зарезали, там и сварили. Всё постояльцы съели, облизали пальцы и портрет Гитлера на стену повесили.

— Ну хватит, дед, лясы точить… Где сало?

— Было, да пропало…

— Поросенка, говорят, смалили. Правда?

— Правда.

— А где разрешение? — не отставал полицай.

— А почему я на своего поросенка да еще и разрешение буду брать? — не уступает дед.

— Кожа немцам нужна. А вы вредите, убытки наносите великой Германии… Оно, конечно, смаленое вкуснее, но свиная шкура, может, на фронте нужна, — старается объяснить полицай.

— За шкуру не знаю, а вот тебе надо быть там, только на другой стороне. А я вижу, что ты свиную шкуру ищешь, а свою бережешь.

— Что ж поделаешь, если так обернулось. Не хотелось в лагере от голоду умирать, — смутился полицай.

— Значит, за харч продался?

— Оставьте, дед, время покажет. Я свою дорогу обязательно найду.

— На чужой только не задерживайся. Да смотри, чтоб не было поздно…

— Обыск делать не буду. От начальника, пана Сокальского, получил приказ привести вас в полицию. Посмотрите, может, что есть недозволенное — припрячьте, не подведите меня. Я подожду вас на улице.

Молча собрался дед Михаил.

В дороге полицай оправдывался, проклинал свою жизнь, немцев, но дед разговор не поддерживал. Густые седые брови, как острые выступы соломенной крыши, грозно нависали над глазами.

В полиции деда привели в кабинет следователя Божко.

— Добрый вечер, дед! — приветливо встретил его Божко. Старик знал Божко давно. Из одного села были, земляки…

Ответил сердито:

— Добрый не нам, а вам, панам, немецким псам!

— Вы, дед, играете с огнем! — вспыхнул Божко.

— Разве ты не слышишь, Иван, как стонет народ от страданий? А все через вас! Хоть и темно в вашей комнате, но вижу в ней палача. За что продал Отчизну, сукин ты сын?! Ты что, плохо жил при Советской власти? — не выдержал дед Михаил и сильно стукнул посохом об пол.

— Ну и что? Разве я хорошо жил при Советах? Просто был лесником. А сейчас следователь! А нам все равно, кто будет управлять нами, только бы хозяин был добрый и хорошо платил. А вы, дед, — божевольный!

— Был и остался вольным! А ты, как я посмотрю, переменил одежду, фашистский мундир напялил. Но ты не спрячешь под ним свою черную душу. Черной она была, черной и осталась!

— Дед, поймите меня, мы ж земляки, можно сказать, почти родственники!

— Твои родственники — сычи. Продажная ты тварь! Ты мне ни брат, ни сват, а народу моему — кат[8]. С немцами держишь совет? Придет время — заставят держать ответ, — смело выложил дед Михаил.

— Я, дед, на вас не обижаюсь. Старый вы, а разуму не больше, чем у ребенка. Недалек тот час, когда вы на тот свет отправитесь.

— Хватит, прожил семьдесят лет. Человеком был, человеком и умру. Зато ни я, ни дети мои совесть свою не потеряли. А вы долго барствовать не будете. Так и знайте: выйдет скоро солнце из-за тучи, не миновать вам кары…

— Не своими словами говорите, дед. Сынки-коммунисты поучают. Доберемся и до них! — угрожающе продолжал Божко.

Скрипнула дверь, и в кабинет вошел Сокальский.

— Слышу через стену — кто же это такой разумный?.. А, это тот, что свиней смалил. А я за таких, как ты, должен упреки от шефа выслушивать?!

И вдруг Сокальский размахнулся и ударил кулаком по лицу деда.

Охнул старик и упал.

— Воды! — крикнул Сокальский.

Когда дежурный, рябой полицай, с ведром зашел в кабинет, Сокальский брезгливо показал пальцем на деда, потерявшего сознание, и раздраженно сказал:

— Лей! Быстрее, пока не сдох!

— Михаил Кононович, — обратился Божко к Сокальскому, — вы тут сами разберитесь, а я тороплюсь в город.

— Что, земляка боишься обидеть? — ехидно сощурился Сокальский.

— Вы же знаете — у меня встреча с человеком, которого посылали в лес, — спокойно ответил Божко.

— Ну ладно, идите, идите… Божко поспешно вышел из кабинета.

Когда старик раскрыл глаза, Сокальский насмешливо заметил:

— Имей в виду, мы не только на тот свет умеем отправлять, но и возвращаем оттуда! Это тебя, так сказать, в разведку туда посылали. Рассказывай, как там?

— Придут наши, подлец, сам узнаешь! — прошептал старик.

— Огня! — закричал Сокальский рябому полицаю. — Жги ему бороду, чтоб помнил, как свиней смалить, — и крепко сжал старика за горло…

Измученный, с обгоревшей бородой, с волдырями на лице, лежал дед на полу.

— Куда его? В камеру? — сопел полицай.

— На кой черт! — ощетинился Сокальский. — Лишние хлопоты! Оттащи его и брось в канаву. Отойдет — пускай живет; а нет — туда ему и дорога! А в селе увидят, как мы умеем допрашивать, и больше никто не посмеет идти против нашей воли. Это же ты мне о нем донес? — спросил он рябого полицая.

— На прошлой, вишь, неделе, когда я к вам приехал на возку, запряженном Шагулой, — угодливо уточнил полицай.

Сокальский вдруг вспылил:

— Ты забудь о Шагуле! Понял? Забудь! Имей в виду: если хоть раз услышу от тебя эту фамилию, ты навсегда забудешь человеческую речь. Никакого Шагулы нигде и никогда не было!

Рябой только глазами захлопал.

— Ну, был он или нет, я тебя спрашиваю?

— Никакого Шагулы не было, нет и не будет!

— Вот так вернее! — бросил Сокальский и быстро вышел из кабинета.

«Кем же ему приходится этот Шагула? Сват или брат?..» — обиженно думает рябой полицай и никак не может взять в толк, почему же все-таки нельзя о нем вспоминать…

В тот день поздно вечером возвращался Володя с поля: погонщиком работал в общинном хозяйстве — немцы заставили. Услышал тихий стон, доносившийся из канавы. Володя осторожно пробрался сквозь заросли и в бледном сиянии месяца рассмотрел человека. Приблизился — и не сразу узнал:

«Дед Михаил?.. А почему он без бороды?..»

— Что с вами, дедушка? — испуганно спросил Володя.

— В гостях у полиции был… — едва выговорил старик. — Помоги мне подняться. Хочу в своей хате умереть. Видишь, что они с нами вытворяют… Лихая искра все поле сожжет и сама исчезнет…

Опираясь на Володино плечо, дед Михаил с трудом добрался до дому.

— Давайте, дедушка, я вас в хату проведу, — предложил Володя.

— Спасибо, сынок…

Мелко дрожало истощенное тело деда Михаила. И хотя был он укрыт кучей разного лохмотья, хотя и лежал он на печке, не грела старика кровь: ее было мало да и печь была холодная.

— Будьте вы прокляты на веки вечные… — чуть слышно шептал дед опаленными губами. — Не будет вам никакого прощения.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПЛЕНА

Высоко в небе прокурлыкали журавли. Острым клином тянулись они в теплые края. Рано утром на траву и пожелтевшие листья сначала выпал серебристый иней, а потом задождило. Тяжелые тучи густо заволокли небо, моросил мелкий холодный дождь.

Часами Володя сидел возле окна. Капли воды, как слезы, медленно стекали по стеклу. Иногда они останавливались, словно раздумывали над чем-то, но, точно стряхнув с себя забытье, быстро срывались с места и торопливо убегали дальше. Смотрел Володя в окно, долго смотрел, а мысли его были где-то далеко; за хмурым высоким лесом, за голыми, заброшенными полями, за дождливым, покрытым серым ненастьем небосклоном.

В полдень под окнами прошаркал полицай с карабином. Стукнул прикладом в дверь и пошел дальше. Выскочила мать в сени и сразу же вернулась в комнату, держа в руках какую-то серую бумагу.

— Полицай подбросил, — сказала мать и протянула Володе лист бумаги.

Взял Володя и начал читать:

— «…Всякого рода пособничество или помощь со стороны гражданского населения партизанам, раненым, парашютистам, окруженцам и тому подобным будет караться как партизанство. Гражданское население при появлении подозрительных лиц, агитаторов, большевиков и членов других групп обязано сообщить в ближайшую воинскую часть или в полицию. Комендант фон Рок, генерал пехоты».

К ночи поднялся сильный ветер. Бился в стекла, стонал, завывал в дымоходе. Яростно шумели деревья. Казалось, все потонуло во мраке.

Сквозь сон Володя слышал, как кто-то долго бродил под окном. Поднял голову, прислушался. До него донесся приглушенный стук.

— Мама! — позвал он тревожно.

— Что, сынку? — сонно спросила мать.

— Мама, проснись! Открой дверь, отец пришел.

— Что ты, сынок, бог с тобой! Отец наш уже помер. Володя встряхнул головой, прогнал сон.

— Мама, кто-то к нам просится…

— Спи, сынок, это ветер ветку качает, — а сама тоже голову приподняла, слушает: и в самом деле кто-то осторожно стучит в стекло.

— Кто там? — спросила испуганно мать.

— Свои, не бойтесь. Помогите мне…

Забилось сердце Ирины Ивановны. Бросилась к двери. Дрожащей рукой откинула щеколду.

Повеяло холодной сыростью, кто-то несмело переступил порог и, споткнувшись на ровном, упал. Едва произнес:

— Я пленный, с эшелона убежал… Застонал и умолк.

— Что с вами? — засуетилась в темноте мать. — Володя, побыстрее занавесь окно, надо огонь зажечь…

Занавесил Володя окно. Мать зажгла керосиновую лампу. Огонь ее осветил голые стены и узенькую темную скамью. В углу подняли голову тяжелые тени и неподвижно замерли на стене.

У самого порога лежал человек. В серой шинели, из-под пилотки на лоб выбивался темно-русый чуб. Лицо уставшее, суровое, с ярко выраженными чертами, точно высечено из серого мрамора.

Высохшие, словно пергаментом обтянутые руки его дрожали, пальцы касались пола, выбивая мелкую дрожь.

Молча бросились мать и сын к солдату, бережно перенесли на деревянный топчан.

У самого порога лежал человек.

— Как у него еще силы нашлись до хаты дотащиться? — прошептала Ирина Ивановна и завозилась возле печки — надо бы воды согреть.

Володя осторожно присел на край топчана и, приложив ухо к груди солдата, прислушался…

— Дышит.

Ирина Ивановна подбросила охапку соломы под чугунок и, повернувшись к сыну, тихо попросила:

— Сбегай к тете Марте, возьми полбутылки самогона… Растереть его надо.

— А если спросит, для чего?

— Скажешь, мать заболела: ноги ломает, встать сил нет. На компресс пусть даст…

На рассвете гость слабо простонал и наконец раскрыл глаза.

— Где я? — с трудом прошептал он пересохшими, потрескавшимися губами.

Ирина Ивановна наклонилась к нему:

— Не беспокойтесь, вы у своих… Володя, помоги подняться. Пускай человек помоется.

А сама подошла к печи, взяла чугунок с горячей водой и ловко вылила ее в эмалированный таз; потом нашла на печке обмылок, положила на скамью.

— Я выйду, а ты, сынок, помоги ему.

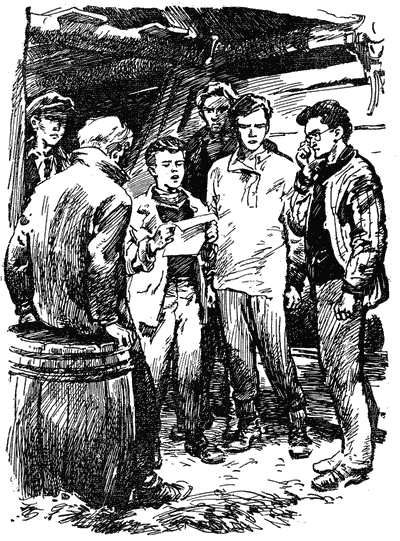

…Завтракали все вместе.

— Сержант я, — рассказывал раненый, — командир орудия. Воронин моя фамилия, из Тамбова. В плен попал под Кривым Рогом… Отбивали танковую атаку. Не могли сдержать натиск фашистов. Снаряд разорвался на самой огневой позиции, меня контузило. А когда пришел в сознание, рядом лежат мертвые товарищи, а немцы из трофейной команды оружие, документы собирают. Так вот и попал в плен…

Воронин положил ложку.

— Вы ешьте, я еще добавлю, — сказала гостеприимная Ирина Ивановна.

— Боюсь есть много — ослаб очень, мыкаясь по лагерям. В плену, думал, погибну…

Эшелоном нас везли в Германию. Мы с ребятами договорились бежать. Выломали пол в вагоне. Я выбросился третий, сразу же за семафором, когда поезд набирал скорость. Едва дотащился к вам. Идти дальше сил не было…

Молча достала Ирина Ивановна из сундука рубашку мужа, штаны, поношенный серый костюм, теплый пиджак с меховым воротником. И положила все это на топчан.

— Переоденетесь, и, пока окрепнете, придется вам пересидеть на чердаке. В хате небезопасно: немцы и полицаи шныряют. Еду вам будет приносить Володя…

Ночами, когда Воронин с чердака перебирался в хату, слышал парнишка, как сержант говорил матери:

— Это все временно, Ирина Ивановна. Наша земля — не вечная добыча для немцев. Они уже приходили на Украину. Помните, что из того вышло? Но тогда мы были и голые и босые. А чем воевали?

Володя старался вспомнить: кто еще так рассудительно и уверенно говорил? И смело вмешался в разговор взрослых:

— А вы кто будете?

— Как — кто? — не сразу понял сержант.

— Ну до войны кем вы были?

— Учитель. Я математик… потому и в артиллерию попал… Не найдется ли у тебя что-нибудь почитать?

— Сейчас поищу, — сказал Володя, выбежал в сени и быстро по лестнице забрался на чердак. Достал завернутые в холстину книги.

— Вот, возьмите, — и подал сержанту.

…Проходили дни. Поправился, окреп сержант. Пора и в путь. Уговаривала солдата мать Володи остаться на зиму, слезно молила переждать до весны.

— Нет, Ирина Ивановна. Спасибо вам и Володе — спасли вы меня. А больше не просите, должен идти… Война не дождь, на чердаке ее не переждешь, даже с самыми добрыми людьми. — Потом положил Володе руку на плечо и виновато сказал: — Не привык я, чтоб за меня кто-то другой работал. Лучше мы погибнем, но Родина наша пусть живет. Верно я говорю, Володя?

— Верно, — сразу согласился мальчуган.

— Вот и хорошо! — с грустью продолжал сержант. — К сожалению, кое-кто другую дорогу избрал… Помню, летом шли боя за Житомир. Тяжело пришлось — отступали. А у меня в орудийном расчете был такой, что оружие бросил, дезертировал. Шагулой звали. Кажется, из этих мест.

— Как вы сказали? — насторожилась Ирина Ивановна. — Шагула?

— Шагула.

— Часом, не Николаем его звали?

— Вы его знаете? — удивился сержант.

— Может, и не он… У мужа знакомый был Шагула. До войны пришел из лагеря, сидел за убийство. Володя видел, как он из плена возвращался, запряженный в цыганскую повозку. Еще полицай его задержал…

— Смотри, Володя! Смотри и запоминай, — произнес Воронин. — Время проходит — многое забывается… А мы обязаны помнить всё. Ни один предатель не должен избежать нашей кары… — Помолчал немного и словно сам себе сказал: — Эх, оружие бы мне…

— Где его сейчас возьмешь, — вздохнула мать.

Пока Воронин собирался в дорогу, складывая продукты в мешочек, Володя незаметно побежал к деду Михаилу.

Дед просо толок в ступе.

Володя поздоровался.

Старик присел на бревно, закурил.

— Куда ты пропал, Володя? Я уже думал, не подался ли ты, внучек, к партизанам.

— А где их найдешь?

— Хорошо поищешь — найдешь…

— Мне бы, дедушка, пистолет. Очень нужен.

— Зачем? — В старческих глазах засверкали лукавые искорки.

— Это секрет.

— Секрет? — рассердился дед. — А чего же ты пришел ко мне!.. Ему пистолет, видите ли, нужен! Ишь какой нашелся! Смотри, парень, с немцами шутки плохи. Они не посмотрят, что мал ты. Выбрось глупости из головы!

— Не глупости, дедушка. Пистолет не мне нужен.

— А кому же?

— Сержант у нас. Из плена бежал, мы лечили его. Завтра на фронт уходит…

— Ты один ко мне пришел или мать послала?

— Один.

Дед потянул цигарку, закашлялся, бросил окурок на пол и растер его ногой.

— Нет у меня пистолета. Нет! И никуда не ходи, ни у кого не спрашивай. Погибнешь и ты, и твой сержант. Ну, беги домой!

Грустный возвращался Володя домой.

«К деду, как к родному, пришел, — рассуждал мальчишка, — а он тебе: выбрось из головы глупости, не мешай!»

Поздно вечером, когда солнце уже зашло за Прусянский лес, в окошко кто-то осторожно постучал.

— Кто там? — спросила Ирина Ивановна.

— Дед Михаил. Выйди-ка на минутку. Вышла.

— Сержанта ты прячешь? — шепотом спросил дед Михаил.

— Да, — призналась она растерянно. — А откуда вы знаете?

— Малый твой был у меня, пистолет для него просил… На фронт собирается?

— Да…

— Не подосланный немцами?

— Что вы! Наш человек.

Дед из-под полы достал серый сверток и незаметно протянул Ирине.

— Передай. Ждал подходящего времени, берег для себя. Да, видно, солдату сейчас нужнее. К лесу пускай пробирается берегом, у водокачки. Вели Володьке проводить солдата. — И, немного подумав, старик добавил: — Занятный он у тебя не в меру!..

Серым осенним утром Володя и сержант подошли к берегу. Мелкая холодная изморось приятно обдала их лица влагой. Шли молча. Как только прошли водокачку, сразу же остановились у кустов. Слева виднелись серые хатки. Слобода. Справа, далеко на горизонте, железная крыша прусянской мельницы на Роси. А совсем прямо темнел густой лес.

Тут же, на ставне водокачки, висело объявление. Володя знал, что там написано. Такие объявления он уже не раз видел возле железнодорожного разъезда.

«Строго запрещается, — сообщалось там, — входить в лес. Туда имеют доступ лишь те лица, у которых есть специальное удостоверение гебитскомиссара. В противном случае военные и полицейские посты немедленно будут открывать огонь…»

Настороженно огляделись. Ничто не тревожит молчаливую таинственность сумрачного леса… Вдруг оба сразу заметили, как между деревьями промелькнул брезентовый плащ полицая. Через некоторое время полицай вышел из засады и стал ходить взад и вперед.

Долго наблюдали, как он лениво вышагивал вдоль канавы.

— Вы низиной, лозняком пробирайтесь к лесу, а я отвлеку на себя полицая… — шепнул Володя.

— Поблагодари, пожалуйста, деда Михаила.

— За что?

— Он знает. Останусь жив, обязательно приеду к вам, — сказал на прощание Воронин и крепко прижал мальчишку к груди; а потом, быстро подхватив под руку мешочек, тут же исчез в кустах ивняка.

А через минуту Володя вышел из кустов и неторопливо, в полный рост пошел по направлению к лесу. Останавливался, смотрел под ноги, точно что-то разыскивал. И снова шел вперед, незаметно наблюдая за полицаем. Наконец тот его увидел, снял винтовку с плеча, направился к мальчишке.

— Что здесь потерял? — сердито спросил он.

— Дяденька, вы не видели, куда рябенькая пошла?

— Какая рябенькая?

— Ну та… рябенькая корова. У нее один рог до половины сбит. Рог тот в прошлый год соседская телка сломала. Билась она сильно…

— Не было здесь никакой коровы, марш отсюда! — разозлился полицай.

— Ну как же не было? — удивляется Володя. — Вы же поглядите, вот следы и помет коровий, совсем свежий!

— Не свежий, а вчерашний, — уточнил полицай. — Возвращайся назад, здесь запрещается ходить.

— А огородами на Слободу выйти можно? Полицай кивнул головой.

— А вы стрелять не будете? — надоедал Володя.

— Вот я тебе уши сейчас намну, тогда узнаешь, сукин ты сын!

— А вы не ругайтесь, — нахмурил Володя брови и пошел по направлению к Слободе.

Полицай долго смотрел ему вслед.

Только на огородах оглянулся Володя, посмотрел на лес. Наверное, Воронин уже там. Счастливого тебе пути, дядя солдат!

Сколько их, раненых, попавших в окружение, бежавших из плена, собаками травленных, голодом моренных, в тяжелые, грозные дни сорок первого года ходило по оккупированной земле! И все они пробирались на восток, туда, где шли ожесточенные бои, или в леса, к партизанам. Какие крылья несли их, голодных и раздетых, измученных, но сильных духом? Стыд и боль поражений взывали к отмщению. Еженощно, тайком, с огромным риском для жизни заходили они в села, осторожно стучались в окна…

— Кто? — недоверчиво спрашивали люди.

— Свои, из окружения…

— Свои, из плена…

— Свои, от партизан… — сбивчиво объясняли бойцы.

И тихо, так, чтоб не вспугнуть темноту ночи, открывались перед ними двери.

— Заходите, — едва слышался приглушенный шепот.

Делились последним куском хлеба, худенькой одежкой. Никакими угрозами, пытками или убийствами не в силах были фашисты запугать людей. Напрасно гебитскомиссары, полицайфюреры, начальники гестапо по всей Украине кричали, сеяли панику, потрясали оружием…

В городах, селах, деревнях — повсюду были вывешены предупреждения:

«Еще раз обращаем внимание на то, что каждый, кто прямо или косвенно поддерживает красных бандитов, саботажников или военнопленных, снабжает их продуктами или чем-либо помогает, — карается смертной казнью с конфискацией имущества.

Предупреждаем население, которое живет возле железной дороги, что в случае нападения на железную дорогу заложники будут расстреляны на месте».

Читали люди и хорошо понимали, что немцы свои угрозы и обещания строго выполняют, а все равно… оказывали помощь «прямо или косвенно».

Их никто не принуждал. Никто им не сулил наград.

Они боролись, потому что на себе испытали, что такое фашизм.

КАМУШЕК

Незадолго до начала войны Володя решил собственноручно собрать детектор. Пусть хоть и примитивный, а все же приемник. Почти год аккуратно изо дня в день посещал мальчуган занятия радиокружка и вскоре научился разбираться в электрических схемах и даже мог изготовить самостоятельно некоторые детали.

Володя достал наушники, конденсатор, контурные катушки, антенну. Не было только главного — детектора. Маленький камушек, а в нем все дело.

«Вот поедем в Киев на экскурсию, — надеялся он, — там и куплю».

Но началась войны, и мечты о путешествиях, как и о детекторе, остались где-то далеко, на другой стороне детства.

И снова мысли вернулись к приемнику. Теперь он стал более нужным, чем до войны. Немцы изо дня в день кричали, что они взяли Москву, Ленинград, что Красная Армия полностью разбита.

Володя этому не верил. Он видел, как на запад по железной дороге один за другим шли санитарные поезда с ранеными, товарные составы с разбитыми танками, изуродованными пушками на платформах.

И мальчик решил собрать приемник по уже готовым деталям. Тут же разыскал их в кладовке, тщательно протер от пыли…

«Антенну, — размышлял он, — прямо с чердака можно зацепить за грушу, никто никогда и не заметит. Вот беда только — где достать детектор?»

Собрался идти в Ракитное на базар. Может, там повезет?

За деньги ничего не купишь, даже зубной порошок. Разве что выпросить у матери десяток яиц? Но она спросит: «Зачем?» Рассказать о приемнике — разнервничается. Она ведь хорошо знает, что за голос из Москвы — смерть! А соврать Володя не может…

И тогда мальчишка находит выход. Втайне от матери он берет кролика. Правда, он поступает тоже плохо, но ведь это его кролики, он сам их вырастил.

В воскресенье утром Володя посадил в кошелку самого пушистого кролика и пошел в Ракитное.

Еще до войны бывал он с родителями на базаре. Чего там только не было в кооперативных палатках, на длинных столах, на крестьянских повозках! И товары, и продукты, и книжки, и всякая всячина. А теперь?

У входа на базар Володя прочитал объявление:

«Денежной единицей на украинских землях, освобожденных от советской власти, с настоящего времени следует считать рубль и ост-марку, выданные немецким государственным банком. Кто не захочет принять эту валюту, будет сурово наказан!

Команда полиции безопасности и службы безопасности Киевского генерального округа».

Но люди не обращали внимания на угрозу. Никто не хотел принимать «новых» денег.

По базару бродили голодные женщины, предлагая друг другу рваную детскую одежку, рамки для фотоснимков…

Правда, немного поодаль толпились настоящие торгаши, и по виду совсем иные: сытые, хитрые… Под полой у них были и соль, и мыло, и даже конфеты. И вот к ним как раз и подошел Володя.

Спекулянты выкрикивали:

— Горячие пирожки с картофелем!

— Картофельники!

— Горячий борщ!

— Кулеш!

— Картофель тушеный…

Полицай грязными руками перебирает пирожки, а дородная спекулянтка в промасленной телогрейке радушно предлагает «властям» отведать чарку доброго самогона.

Во втором ряду на низком стульчике восседает жирный, неуклюжий дедок. Тонким шнурочком поджаты губы, на лбу сеточка морщин. То и дело крутит головой, маленькими черными глазами сверлит каждого, кто проходит мимо него. Дед не прячется; перед ним разостлано рядно, а на нем иголки, зажигалки, камушки к ним, дратва, куски столярного клея, собранные колечками струны к гитаре, пуговицы, Библия, пенал с карандашами, готовальня, какие-то редкие детали к швейной машине.

Долго наблюдал мальчишка за дедом, пока не отважился наконец подойти к нему. Наклонился, поднял зажигалку и внимательно стал ее разглядывать.

— Чего тебе надо, сынок? — спросил старик.

Володя положил зажигалку на рядно и несмело сказал:

— Да у вас, наверное, нет…

— Если здесь нет, то я обязательно достану. Скажи, чего ты ищешь? — допытывается дед.

— Камушек мне надо, — признается Володя.

— Какой камушек? Для зажигалки?

— Нет…

Тот внимательно посмотрел на Володю:

— Понимаю… А что дашь?

— У меня в кошелке кролик.

— Сгодится, сгодится… — засуетился старик. — Приходи через час. Будет у меня камушек. А сейчас отойди, не мозоль глаза.

Володя пошел между рядами. Он с трудом сдерживал охватившие его волнение и радость. Подумать только: уже сегодня вечером он будет слушать передачу из Москвы!

А когда через час, толкаясь в толпе, подошел к деду, чья-то сильная рука больно сдавила ему плечо. Володя оглянулся. Над ним наклонился немолодой мужчина с рябым, словно высевками усыпанным, лицом. У парнишки будто что-то оборвалось внутри. «Полицай!» — сразу узнал он рябого.

— Пойдешь со мной! — приказал он.

— Куда?

— Я тебе дам камушка!

— Какого камушка? — не растерялся Володя. — Я у вас ничего не просил.

— А у деда просил?

— У деда просил. Для зажигалки камушек.

— Я тебе покажу зажигалку, выродок! — Полицай потянул парнишку к себе. — В полицию пойдем. Там расскажешь, чем ты, вишь, торгуешь и что ты здесь ищешь!

Володя съежился и неохотно пошел с рябым…

Рябой привел Володю в полицию.

Кошелку с кроликом забрал дежурный полицай.

— Доброе жаркое выйдет! — обрадовался он и бессовестно расхохотался.

— Шкуру отдать мне — шапку сошью! — бросил на ходу рябой.

Звякнули ключи, стукнул о каменный пол стальной болт. Володю грубо втолкнули в камеру. Влажный, затхлый воздух. Неприятный смрад ударил в нос. Под мокрым потолком едва светилось маленькое окошко, крепко заделанное решеткой.

Освоившись с темнотой, мальчуган различил в углу ведро, от которого по всей камере распространялось зловоние. Добрую половину помещения занимали нары, на которых лежали двое мужчин. Курили. Дым стлался вверх, плыл к окошку, убегая на свободу.

— За что тебя? — спросил один из них.

— Не знаю, — неохотно ответил Володя.

— Не хочешь говорить — твое дело. Может, и правильно делаешь.

— Здесь и стены уши имеют, — приглушенно вставил второй.

— Как это? — удивился Володя.

— Потом расскажу. Ложись отдыхай.

Володя залез на помост, свернулся калачиком у самой стены. «Мать будет волноваться», — сразу подумал он. Стараясь отвлечься от тяжелых мыслей, стал прислушиваться к разговору тех двоих.

— Я вам говорю, все решает следователь.

— Какой следователь? Здесь их двое.

— Знаю, что двое. Корчак — тот дурак, сам не знает, чего хочет. Вот Божко — голова! Умный, хитрый, кого хочешь вокруг пальца обведет.

— А вы их знаете?

— Из Ольшаницы оба. Корчак на железной дороге работал; пришли немцы — стал начальником станции, а потом перевели в полицию следователем. Божко — лесник. Жена жила в селе, хату справную имели, сад, а он по лесам носился…

«Это же тот самый Божко, что на сходке выступал», — сразу догадался Володя.

— Он перед немцами начал выслуживаться… — услышал мальчуган шепот. — Они его даже на курсы посылали. Слухи прошли, что после тех курсов его собирались сделать начальником полиции.

— Ну и что?

— Пока он на курсах учился, Сокальский не один раз немцам услужил, за что и был назначен начальником. И вот теперь Божко и Сокальский живут, как кот с собакой в одном мешке.

— Здорово ссорятся?

— Со стороны вроде бы и незаметно. На людях они: «Иван Ефимович… Михаил Кононович…» А сами так и ждут подходящего случая, как бы за горло друг друга ухватить…

— А нам-то от этого легче?

— Черта лысого! Только еще больше зверствуют.

В коридоре послышались гулкие шаги дежурного. Разговор сразу прекратился. Открылась дверь.

— Бучацкий, на допрос!

Володя спрыгнул с нар, ловко натянул замусоленную фуражку и выскочил в коридор.

— Кто меня будет допрашивать? — обратился он к полицаю.

— Сейчас узнаешь! — сказал он и влепил мальчишке такую затрещину, что у того голова закружилась.

Володя едва удержался на ногах.

— Живее, живей, Божко еще не так умеет! — торопил полицай, подталкивая мальчугана кулаком в спину. Потом робко приоткрыл дверь в кабинет следователя, просунул голову и виновато спросил: — Разрешите завести?

— Давай!

Володя переступил порог, снял с головы фуражку, поклонился. Нашел силы, чтобы улыбнуться:

— Здравствуйте, Иван Ефимович! Следователь поднял голову:

— А ты откуда меня знаешь?

— Кто же вас не знает? Во всей Ольшанице только и разговоров, что о вас.

— Какие еще разговоры? — насторожился Божко.

— Хвалят вас, говорят, вы…

— Что говорят?

Володя опустил глаза и нахмурился. Следователь вышел из-за стола:

— Что говорят?

— Что несправедливо начальство поступило…

— Какое начальство? — вплотную подошел Божко к мальчишке. — Что ты мелешь?

— Несправедливо, что не вас начальником полиции назначили. А у вас, говорят — голова!

Володя заметил, как у Божко часто задергалось правое веко.

— Ты чей будешь?

— Бучацкого.

— Что на будке?

— Ага.

— Знал я твоего отца. Коммунистом был… Ты зачем приходил в Ракитное…

— Кролика на базар принес.

— И хотел выменять за него камушек?

— Ага, — кивнул головой Володя.

— К радиоприемнику.

— К какому радиоприемнику? — удивился Володя. — Камушек к зажигалке. Спичек ведь нет.

— А ты не врешь?

— Зачем мне врать? Разберитесь и отпустите меня.

— А если дома сделаем обыск и найдем? Что тогда? Володя детали спрятал на лугу, в дуплистой вербе. Ни за что не найдут! И потому с уверенностью сказал:

— Тогда меня можете повесить!

Склонившись над телефоном, Божко долго крутил ручку, еще дольше дул в трубку, алёкал, наконец, грубо выругался и закричал:

— Вы что там все, оглохли? Позовите начальника кустовой полиции! Даниила Анисимовича!.. Следователь Божко!

С минуту в трубке что-то трещало, потом Божко сказал:

— Сейчас же пошлите людей с обыском в будку к Бучацкому. Ищите радиоприемник или детали к нему. О результатах срочно доложить мне! — и резко бросил трубку.

В кабинет вошел Сокальский в немецкой форме.

— Что вы с ним возитесь? — прошипел он, глядя в лицо Божко.

А потом, быстро повернувшись на каблуках, подошел к Володе:

— Ты скажешь, негодяй, кто тебя послал? — закричал Сокальский. И его тяжелый кулак опустился на голову мальчугана.

Парень не выдержал — упал. Из носа пошла кровь. Следователь поднялся с кресла.

— Михаил Кононович, — твердо произнес Божко, — следствие веду я и прошу вас в это дело не вмешиваться! — И, широко распахнув дверь, крикнул полицаям: — Заберите арестованного!

Полицай грубо схватил за воротник Володю и поволок его обратно в камеру.

— Не годится, Михаил Кононович, таким образом допрашивать подростка, виновность которого пока не доказана. Я допускаю такой способ при допросе агитатора, но в отношении ребенка…

— А вы думаете, если вырастет, то нас поддержит? Черта лысого!.. — В желтовато-зеленых глазах Сокальского вспыхнули огоньки. — Как вас понимать, Иван Ефимович? Вы кого защищаете?

Лицо Божко покрылось багровыми пятнами. Едва сдерживаясь, он терпеливо пояснил:

— Я защищаю новый порядок! Я работаю так, как меня учили. В Ольшанице в доме Бучацких уже производят обыск. Если найдут радиоприемник или детали, я заставлю этого мальчугана рассказать все, что он знает. Но как вы будете чувствовать себя, если сведения вашего агента не подтвердятся?

— Мои агенты всегда говорят правду!

— Меня удивляет, как доверчивы вы к своим подонкам!

— Прошу не оскорблять моих людей! — вспыхнул Сокальский. — Имейте в виду, я их сам подбирал!

— Тем хуже для вас, родненький! — сказал Божко.

— О вашем поведении узнают в гебитскомиссариате! — погрозил кулаком Сокальский.

— О вас тоже все узнают, — таким же тоном ответил ему следователь. — Мне нечего бояться. А вот вам…

— Что «вам»? — подскочил Сокальский.

— Я же вас знаю, Михаил Кононович, как собственный карман. Вы такой человек, что с вами дружи, а нож под полой держи, — брезгливо продолжал Божко.

— И вы, значит, прячете нож? — съязвил Сокальский.

— А как же. В гестапо, мой родненький, могут спросить, куда пан начальник девал золотые вещи тех людей, которых расстреляли в прошлом месяце… Почему вы их не сдали в государственную казну рейха, почему вы обманули немецкую власть? — наступал на Сокальского Божко.

— Н-н-о… — начал заикаться начальник полиции, — вы, дорогой Иван Ефимович, к этому делу тоже приложили руки.

— С вашего разрешения, пан начальник, с вашего разрешения, родненький, — ехидно ответил Божко. И сразу же повысил голос: — А вам кто разрешил? Кто, я спрашиваю!

— Мы с вами, пан следователь, одной веревочкой связаны. Имейте в виду, если меня немцы повесят, то обязательно на одной виселице с вами.

— Не я начинал разговор, не я угрожал, родненький, — тихо ответил Божко.

— Возможно, я и погорячился, — уже более уступчиво продолжал Сокальский. — Прошу меня простить. У нас общая цель, И судьба будет общая! — закончил он, словно гвоздь забил в твердое дерево, и тут же вышел.

— Погоди, я еще с тобой сведу счеты… — вдогонку ему прошипел Божко.

Сокальский, будто слышал этот шепот, возвратился в кабинет. Молча засунул руку в карман и достал оттуда полную горсть перстней.

— Видели? — спросил он у Божко.

На его широкой грязной ладони весело переливались золотые кольца с камнями из дорогих опалов, рубинов и аметистов.

— Дурное дело не хитрое, — нашелся следователь.

— Имейте в виду, это для господина гебитскомиссара. Теперь можете ему жаловаться.

Помолчал, а потом добавил:

— Вам, пан Божко, следовало бы не забывать, что не хвост конем крутит, а конь хвостом!

— Выходит, я хвост?! — вскочил с кресла следователь. — Твой хвост? — зло спросил Божко, неожиданно перейдя на «ты».

— Ты должен мне, черт побери, подчиняться! — закричал Сокальский и стукнул что есть силы кулаком по столу.

— Меня не испугать ни криком, ни стуком, — с достоинством ответил Божко. — Я, родненький, честно служу великой Германии.

— А я что, по-твоему, служу комиссарам?! — оскалился Сокальский.

Потом быстро вышел, в сердцах хлопнув дверью.

Зазвонил телефон. Следователь как ни в чем не бывало взял трубку. Из Ольшаницы докладывал начальник кустовой полиции. Обыск у Бучацких ничего не дал. Правда, на чердаке нашли книжку Аркадия Гайдара «Школа».

Но Божко не придал этому никакого значения…

Через час Володю отпустили домой.

А Сокальский, узнав об этом, собственноручно отстегал нагайкой непутевого агента:

— Камушек, говоришь? Радио, говоришь? Осрамил меня, подлец! Я что тебе обещал — медаль? Имеешь медаль! Еще одно такое заявление, и повешу за ноги, как собаку!

Рябой полицай упал перед начальником на колени:

— Он же к радива просил…

— Так и сказал «к радива»? — остановился Сокальский.

— Я спросил: «К зажигалке?», а он: «Нет…»

— Пойди жене своей объясни! — ответил Сокальский, и снова засвистела нагайка.

— Я же перед вами, пан начальник, как перед богом!

— Вот и наказываю я тебя, как бог!

ГЕБИТСПОЛИЦАЙФЮРЕР[9] СЕРДИТСЯ…

Начальнику районной полиции Сокальскому вконец испортили настроение. До этого никогда он не чувствовал себя таким униженным и оскорбленным. Все ждал благодарности и награды за верную службу, за преданность великому рейху. Кто больше всех выловил военнопленных? А осталась ли хоть одна большевистская семья, которая сквозь его пальцы проскользнула? Где там! Ночи не спал, гонялся по всему району и на лошадях, и на машинах…

«Гроза и смерть большевиков Михаил Сокальский!» — называли его шуцманы.

Казалось, гебитсполицайфюрер должен был его пригласить к себе только для того, чтобы поблагодарить и достойно, по всем правилам, отметить его высокие заслуги.

Поэтому, собираясь к шефу, Сокальский особенно долго и старательно брился, сменил портянки, щедро намазал кремом хромовые сапоги. Наверно, пан гебитсполицайфюрер еще и на ужин пригласит… Так что не стоит обедать, надо оставить место в животе для немецких деликатесов, решает довольный начальник полиции, предвкушая радость торжества. Говоря откровенно, шеф очень любил вкусно поесть. Вот почему каждую неделю, в субботу, Сокальский аккуратно посылал шефу свою машину. И не пустую… Разве в районе пасеки нету или перевелась рыба в Роси? Птицу, правда, немцы повырезали, но кое-кто из предусмотрительных крестьян вовремя успел припрятать, так что при желании можно для высокого начальства достать и кур и гусей… Вот только интересно, какими напитками будут угощать? Говорят, шефа сюда из Франции перевели. Не иначе как навез оттуда особо редких вин. Ну что ж, попробуем! А то самогон совсем уже надоел. Зайдешь в полицию, а оттуда перегаром несет… В кабинет Сокальский вошел уверенно:

— Хайль Гитлер!

— Хайль! — ответил ему шеф и мельком, исподлобья взглянул на него.

И даже не удосужился его, начальника Ракитянской районной полиции, пригласить сесть. Если бы хоть с глазу на глаз, без свидетелей. А то здесь этот наглый переводчик Лауренц, с которым, пожалуй, придется еще не раз встретиться. Посмотрел он на Сокальского и так ехидно улыбнулся…

Шеф шумно поднялся из-за стола. Потянув воздух носом, он возмущенно прошипел:

— Вы что, сюда целую бочку ваксы прикатили? — и, повернувшись к Лауренцу, сказал: — Видите, какой наш герр Сокальский аккуратист!.. — Лицо шефа налилось кровью. — Вы б так старательны были при уничтожении большевистского актива!

— Пан геб…

— «Пан, пан»! — стукнул рукой по столу шеф. — Раненые пленные — вот перед кем вы герой. Где подпольный штаб, организованный комиссарами, где, я вас спрашиваю, комиссары? Куда они все попрятались? Какие у них планы?

— В районе пока везде спокойно, — пробовал оправдаться Сокальский. — Тихо…

— Спокойно? Тихо? — снова перебил его шеф, перевалившись через стол. — Это затишье перед бурей. Чтоб вы немедленно представили материалы на все готовящиеся провокации и обязательно подробные списки всех большевиков! И не только фамилии, но их тоже. Живых или мертвых.

Поднялся в кресле. Смерил Сокальского презрительным взглядом и сквозь зубы процедил:

— Вы, Сокальский, орел, а ловите мух. Орел не должен ловить мух. Вам по силам такая добыча!

— Яволь! — вытянулся Сокальский.

Шеф сел в кресло. В наступившей тишине было слышно, как у начальника Ракитянской полиции урчит в животе…

Если быть откровенным, то шеф прав. Взять, к примеру, Ольшаницу или Синяву. Тихо, спокойно. Сёла под, самым лесом. Сколько активистов осталось там? А в Шарках? На государственном хозяйстве из любой деревни кого хочешь встретишь. «Только пойди разберись, кто из них виноват, а кто нет?» — думает про себя Сокальский, а вслух говорит:

— Вы, конечно, нам поможете определить невиновных? Шеф удивленно посмотрел на Сокальского:

— Невиновных? Каких невиновных? Убирайте всех! А на том свете бог своих простит и помилует! Идите и выполняйте свои обязанности! Хайль!

Сокальский решил посоветоваться со следователем. Конечно, Божко большая сволочь, но дело свое знает хорошо. Недаром во Львове на курсах учился. И учителя там были не какие-нибудь местные немцы, фольксдойчи, а инструкторы из самого Берлина. Намекал Иван Ефимович, что представилась возможность побывать после этих курсов по ту сторону фронта. С таким надо быть осторожнее. Большие связи с начальством имеет. Не случайно испугался Сокальский, когда Божко обвинил его в присвоении награбленного добра.

Уместно было бы посоветоваться с Божко.

Возвратившись в Ракитное, он тут же попросил Божко зайти к нему и строго-настрого приказал дежурному никого к себе в кабинет не пускать.

— Какие новости? — поздоровавшись, спросил Иван Ефимович.

— Новости, как птицы, — двусмысленно объяснил заметно взволнованный начальник полиции, — не знаешь, с какой стороны прилетят.

И Сокальский подробно рассказал о том, как гневался на него шеф.

— Теперь вам, Иван Ефимович, все известно. Давайте вдвоем спокойно и обсудим.

— Мы не знаем, — ответил Божко, — где спрятан и тайно тлеет огонь, зажженный большевиками. Но когда он стремительно, с силой вырвется наружу, такой пожар будет уже потушить нелегко.

Потом, немного помолчав, снова заговорил:

— Сельские управы представили подробные списки красных активистов. Они не у вас?

— Да, у меня. Ну и что? Не можем же мы вот так просто их всех уничтожить.

— Дорогой Михаил Кононович, родненький! Настало именно то самое время, когда людей необходимо пропустить через густое сито. А пока вы будете собираться, они объединятся, создадут свои ударные подпольные группы и выступят против нас с оружием в руках. Вам нужны доказательства? Запомните: хватит подозрения. Главное — побольше захватить в наши сети. Там обязательно будут и виновные. Знайте: они уже готовятся к боевым, организованным выступлениям. Кстати, они кое-что замышляют заодно и против вашей особы. Вас должны повесить… за ноги!..

Сокальский побледнел. Вытерев рукавом густой пот со лба, он попробовал улыбнуться:

— Неужели за ноги? Откуда вам такое известно?

— Эх, родненький, мир слухами полнится. Теперь всякое жди. А выступить, по моим сведениям, они собираются седьмого ноября. Будут обязательно листовки, взрывы, и перестрелка, ну и, конечно, красный флаг на тополе возле железнодорожного разъезда. Потому и тихо сейчас в селах, что комиссары силы против нас собирают.

— Что же нам делать? Мы ни в коем случае не должны допустить их выступления.