— J'en ai ras le bol des mecs. Vous me gonflez ! J'en ai plus qu'assez de vos sales coups ! C'est votre tour de souffrir !

Ma voix résonne dans tout le quartier. Et là, trempée, titubante, épuisée, je prends une décision sur laquelle je jure de ne jamais revenir : je ne vais plus rien leur passer. On remet les compteurs à zéro. On renverse la vapeur. Je vais faire payer ce fumier. Chaque joueur doit vous donner mille baffes. Je vais me venger de tout. Puisque aucun bonheur ne descendra d'un ciel illusoire, je suis prête à aller chercher le peu qui me revient jusqu'au fond des enfers.

La gentille Marie est morte, noyée de chagrin. À présent, c'est la méchante Marie qui est aux commandes. À partir de maintenant, je renvoie les ascenseurs et je rends la monnaie de toutes les pièces. Les chiens de ma chienne sont nés et il y en aura pour tout le monde. La vengeance est un plat qui se mange froid et je suis surgelée. La rage m'étouffe, la haine me consume.

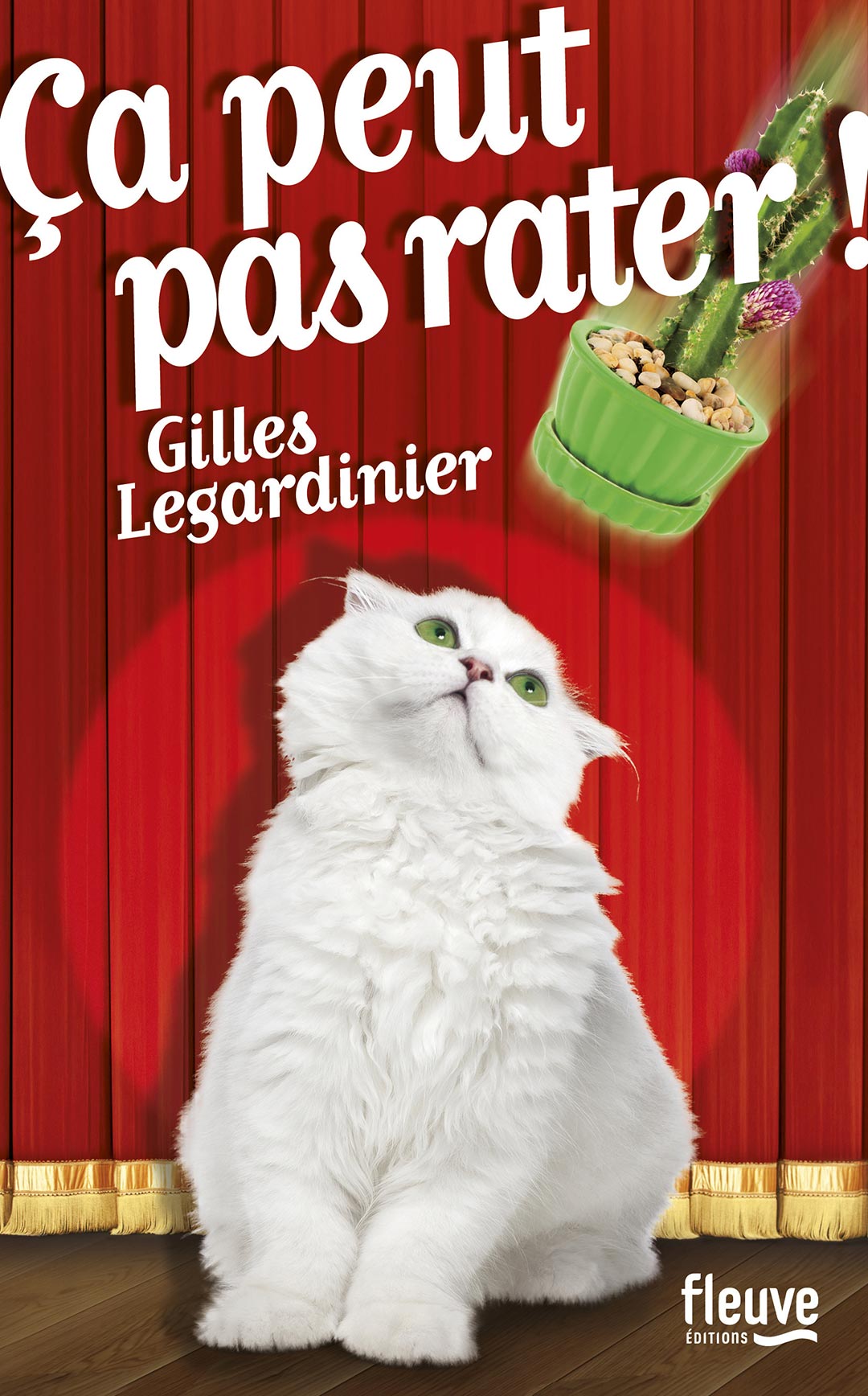

Gilles Legardinier

Ça peut pas rater !

1

Il fait nuit, un peu froid. Je frissonne dans l’air humide. C’est sans doute la proximité du canal le long duquel je marche sans savoir où je vais. Pourtant, la météo hivernale n’est pas la seule à m’inciter à rentrer la tête dans les épaules et les mains dans les poches. En réalité, c’est surtout en moi que j’ai froid. J’ai beau fouiller au plus profond de mon être, je n’y détecte plus la moindre étincelle de chaleur. Je suis un surgelé errant. C’est le début d’une ère glaciaire et je connais au moins une espèce qui risque d’en faire les frais.

Qu’est-ce que je fais là ? À cette heure-ci, je ne suis jamais dehors. Voilà des années que je ne suis pas sortie le soir, surtout sur un coup de tête. D’habitude, je suis chez moi, comme tous ces gens que j’aperçois furtivement par les fenêtres éclairées dans les immeubles. D’habitude, je n’ai pas la tête en vrac à ce point. D’habitude, je ne suis pas seule.

Je fréquente ce quartier depuis longtemps, et pourtant ce soir, je n’en reconnais rien. Ce n’est pas le lieu qui a changé, c’est moi. Il n’aura fallu qu’une heure, une seule discussion, quelques phrases qui transpercent comme autant de flèches, pour que ma vie bascule et que mon cœur se disloque. Tout n’était pas rose avec Hugues, mais de là à imaginer que ça pouvait déraper si vite pour finir dans le ravin…

Le quai est désert, hormis un couple de jeunes amoureux et un clochard assis sur des cartons. Ils sont sans doute un message que la vie m’envoie, un condensé de mon parcours. Ils incarnent le début et la fin. J’ai été comme cette jeune fille éperdue qui se blottit contre l’homme qu’elle aime, et je vais terminer comme ce pauvre SDF. Ma vie est un gouffre sans fond dans lequel je n’en finis pas de tomber. Sur quelques mètres, j’en aperçois le résumé, de l’amour à l’extrême solitude, au bord d’un monde indifférent qui suit son cours comme le flot du canal.

Je passe près du petit couple. Il resserre ses bras autour d’elle en lui murmurant quelques mots à l’oreille. De la vapeur sort de sa bouche. De la chaleur. Cela existe donc encore ailleurs que dans mes souvenirs… Elle se réfugie au creux de son épaule en étouffant un rire. Peut-être se moquent-ils de moi. Ils doivent se demander pourquoi je traîne ainsi, seule, sans même un chien à promener. Si j’étais un homme, ils me prendraient pour un pervers, mais puisque je suis une femme, ils doivent me cataloguer comme une vieille folle en perdition. Ils sont deux et se tiennent l’un à l’autre. Cela leur donne la force de juger l’univers tout entier avec condescendance. Ils sont invincibles puisqu’ils s’aiment. À mon sens, il serait plus juste de dire qu’ils croient encore qu’ils s’aiment. L’amour ne se mesure qu’à la fin. J’ai payé pour l’apprendre. Pour le moment, leur bonheur fleurit sur le mince terreau de l’innocence, mais quand ses petites racines voudront puiser plus profondément, il ne trouvera rien pour se nourrir et crèvera. C’est ce qui vient de m’arriver. Je sais exactement ce qui se passe dans leur tête : ils ont l’arrogance des débutants, la confiance aveugle de ceux qui ne savent pas. Elle est pleine d’espoir, lui plein de désir. Ils l’ignorent encore, mais un monde les sépare déjà. Si seulement j’avais su quand j’avais son âge…

Dois-je la prévenir ? Faut-il l’alerter du grand danger qu’elle court ? Non, ce serait stupide. Qui suis-je pour gâcher le bonheur, même illusoire, qu’elle éprouve ce soir ? Et qui sait, peut-être s’en sortira-t-elle mieux que moi ? Je suis bien une folle en perdition.

Je ne sais pas pourquoi mais tout à coup, l’envie me prend de marcher à la limite du quai, sur les longues pierres taillées qui bordent le canal. D’habitude, ce sont les enfants qui se comportent ainsi, la poitrine offerte au vent et les bras tendus comme des funambules sur un fil imaginaire. Convaincus de vivre une grande aventure, ils se persuadent qu’ils risquent leur vie au-dessus du plus profond précipice du monde. Mes neveux faisaient cela. Je n’ai plus l’âge. Peu importe. Je suis d’ailleurs moi aussi au bord du plus vertigineux des précipices au fond duquel ma vie va s’écraser.

Avec le recul, je dois admettre que, dès le départ, mon histoire avec Hugues a été compliquée. Pourtant, au début, la promesse était belle. Nous avons vécu les premières pages d’un conte de fées : la rencontre, l’étincelle, les deux êtres qui sautillent au milieu des fleurs et chantent en se tenant par la main comme des niais devant des lapins qui reprennent le refrain en chœur. C’était avant que l’on s’aventure dans la sombre forêt…

Au début, il était gentil, on riait. Il y avait de la passion, beaucoup d’envies, une complicité aussi. J’avais droit aux fleurs, aux regards de braise, à son impatience de me retrouver… Quand il m’embrassait, il ne pensait qu’à moi. Dieu que j’aimais ça.

On s’organisait plein de petits week-ends, au ski, à la mer, à l’étranger, parfois avec des copains — toujours les siens. Peu m’importait le décor, j’avais juste envie de passer du temps avec lui. Que ce soit à demi nus autour d’un feu sur la plage ou déguisés en pingouins lors d’un concert de musique contemporaine, je me sentais à ma place tant qu’il était là, près de moi. J’aimais l’attendre lorsqu’il rentrait tard, j’aimais aussi ranger ses vêtements et lui cuisiner ses plats préférés. Je n’étais pas soumise pour autant. J’aimais simplement accomplir pour lui. À coups de jours, de semaines, de mois, le temps est passé. On a vu tous nos amis se marier. On a dansé, on a ri, on a applaudi, mais nous n’avons pas fait pareil. On a fini par oublier qu’il y avait des heures dans les jours et des mois dans les années. Nous fonctionnions comme un diesel, sans beaucoup d’accélérations ni de coups de frein. Seul le kilométrage augmentait. Le temps filait et rien ne semblait changer. On nous surnommait les éternels fiancés. Tu parles ! Je crevais d’envie d’être officiellement unie à lui, mais Hugues trouvait toujours un bon motif pour différer, pour attendre, pour ne pas avancer. Une nouvelle situation professionnelle à laquelle il fallait « se donner corps et âme », l’argent qu’allait coûter la cérémonie, le côté inutile de ce genre de formalité « pour des gens qui s’aiment autant que nous ». Ben voyons. On tournait en rond. Mon ventre restait désespérément plat, pas le sien. Les autres ont eu des bébés, et nous on vivait encore comme des étudiants. Rien n’évoluait et, au fond, je crois que c’était ça le pire. Aucun projet, une vision de la vie limitée au week-end d’après. Chaque fois que je parlais d’avenir — un vague concept — ou d’engagement — un gros mot —, il trouvait une excellente raison pour écourter la discussion. Au final, on ne se parlait plus que du quotidien : les courses, les clefs, les yaourts aux fruits, les films, ce qui reste dans le congélateur, la voiture à réparer. Tout sauf l’essentiel de ce qui fait une vie.

Et puis Tanya est apparue comme un succube échappé d’une dimension parallèle. Je n’ai rien vu venir. C’est Émilie qui m’a mis la puce à l’oreille. Un soir, après un dîner entre potes, elle m’a glissé : « Moi, si mon mec éclatait de rire comme ça avec une autre, je me méfierais. » C’est ce que j’ai fait, mais trop tard. Le crime était déjà perpétré, et avec de nombreuses récidives, souvent le mardi soir. Quelle gourde j’ai été… Une bonne poire roulée dans la farine. C’est une nouvelle recette, mais elle est un peu lourde à digérer.

Quand j’en ai parlé à Hugues, il m’a assuré que je me faisais des idées. Il m’a prise dans ses bras, il m’a parlé de nous. Il a osé me regarder dans les yeux pour me mentir. Quand j’y pense… Et là, devinez quoi ? La crétine que je suis a tout gobé ! Je crois plutôt que j’ai désespérément voulu le croire. Nous les femmes, on a toujours tendance à faire passer les sentiments avant les faits. Les hommes le savent parfaitement et en jouent. Ils disent que cela fait notre force ; en l’occurrence, ce fut ma faiblesse. On a encore tenu quelques mois ainsi, l’un à côté de l’autre mais déjà plus ensemble.

Tous les soirs, en revenant du travail, j’avais la boule au ventre et les larmes aux yeux. Quand je suis tombée par hasard sur un texto de Tanya que je n’aurais jamais dû voir, j’ai instantanément été malade. Écœurée, trahie et meurtrie. Le tout en moins de cent dix caractères. Trois secondes pour le lire, une vie pour s’en remettre. Plus qu’une preuve, c’était un affront. Je n’ai même pas osé en parler à Émilie, encore moins à ma mère ou à ma sœur. Ces quelques mots indécents m’ont fait l’effet d’un coup de revolver en pleine poitrine. La balle est entrée mais n’est pas ressortie. Et à chaque mouvement que je faisais, elle progressait entre mes organes pour s’approcher du cœur. Elle a fini par le toucher lundi dernier.

En rentrant à l’appart après ma journée, j’ai tout de suite voulu crever l’abcès et régler le problème avec Hugues. Je n’avais plus la force de faire semblant. Je lui ai avoué que je savais, je lui ai expliqué que je souffrais, que j’étais prête à pardonner mais que je souhaitais qu’il clarifie la situation pour que nous puissions prendre un nouveau départ. Je lui ai sorti un truc définitif du genre : « L’amour n’est possible qu’au prix de la vérité. » Bonjour les dialogues ! Une vraie tragédie shakespearienne, mais dans un F3 sans balcon. Le fait d’être pris en flagrant délit n’a même pas eu l’air de le déstabiliser. Il s’est tranquillement laissé tomber dans le canapé. Il a renversé la tête en arrière en soupirant. J’étais debout dans le coin cuisine, tremblante de la tête aux pieds, suspendue à ses lèvres. Il a pris son temps pour me répondre.

— Écoute, Marie, c’est une bonne chose que tu soulèves le problème. Je crois qu’on est arrivés au bout de notre chemin. Je ne veux plus continuer comme ça. Je n’aime pas l’existence que je mène. Toi et moi, ça ne colle plus. Il vaut mieux nous arrêter là. Mais soyons positifs, ce n’est pas si grave. C’est la vie ! Essayons de réagir comme des adultes.

Pire qu’un coup de poing en pleine figure. Et avant que j’aie eu le temps de reprendre mon souffle, il a ajouté :

— Je ne te mets pas le couteau sous la gorge, mais j’aimerais bien que tu sois partie d’ici une petite semaine. Puisque tu parles de Tanya, j’ai des projets avec elle. C’est mon appartement, après tout…

« Il n’aime pas l’existence qu’il mène. » C’est pourtant lui qui décide de tout, sans jamais me demander mon avis et en me coupant de mes proches depuis des années. Pour le nouveau départ, je suis servie, il est immédiat mais sans moi. « Les personnes accompagnant des voyageurs sont priées de descendre du train. Départ imminent, attention à la fermeture des portes. » Je n’ai plus de ticket.

Vous savez ce que j’ai ressenti ? Pour vous, j’espère sincèrement que non. Je ne souhaite à personne d’éprouver cette fracture du cœur. On parle souvent de séisme ou de cataclysme, mais là, c’était carrément le Big Bang. Chaque molécule de mon être s’est retrouvée pulvérisée aux quatre coins de l’univers. Mon cœur est un trou noir et d’autres parties de mon corps peuvent faire de belles planètes.

À partir de là, Hugues ne s’est plus adressé à moi que comme à une réfugiée qui ne connaîtrait pas la langue du pays d’accueil, le tout agrémenté de sourires aussi creux qu’hypocrites et de phrases pleines de grands principes pour se donner bonne conscience. « C’est la faute à pas de chance », « On a eu de beaux moments, essayons de tourner la page sans l’arracher », « Dans quelques années, nous en rigolerons ensemble »… Non mais il se fout de qui ? Il m’a aussi sorti : « Faisons preuve de maturité. » Comment peut-il se permettre, lui qui n’a d’adulte que l’apparence ! Quel salaud… Toutes ces années à promettre, à me demander d’attendre, à me faire croire que le minimum dont bénéficiaient toutes les autres était pour moi un luxe inaccessible. Il a eu de la chance, j’étais trop abattue pour avoir envie de le tuer. Mais ça va mieux : je commence à y songer…

Chaque fois qu’il me parlait, chaque fois que je le voyais, je subissais une attaque de plus contre mon camp déjà vaincu et piétiné. Ses mots comme des obus, ses regards comme des lance-flammes cachés dans des fleurs, et ses gestes comme des mines sournoises pouvant me faucher n’importe où… Je suis détruite. Un champ de ruines trop bombardé. Plus une seule pierre debout, plus un trou de souris où les lambeaux de mon âme pourraient trouver refuge. Peu à peu, je suis devenue la proie de deux sentiments qui, comme des vautours, se disputent mon cadavre : la douleur et la colère.

Notre « explication » a eu lieu voilà trois jours. Depuis, je suis comme une centrale nucléaire qui échappe à tout contrôle. Les voyants du tableau de sécurité clignotent rouge vif, la pression monte, les aiguillent s’affolent dans les zones hachurées des cadrans, les ingénieurs courent dans tous les sens, mais impossible de faire redescendre la température du réacteur. Il faut évacuer la région, ça va péter grave.

Il me reste quatre jours pour faire mes cartons et quitter ce qui fut notre domicile. En faisant le compte, je n’ai pas grand-chose. Si ! Il y a le canapé. Quand j’y pense, ce fumier était confortablement assis sur MON canapé pour m’annoncer qu’il tirait un trait sur notre histoire et me virait ! Une véritable métaphore de notre relation : j’ai payé ce meuble avec mon premier salaire, et c’est quand même lui qui l’a choisi ! Synthèse parfaite : je lui ai offert toutes mes premières fois et il s’est assis dessus.

En attendant, je ne sais pas où aller. Je n’ai pas le courage de retourner chez maman. Elle va me répéter toutes les deux minutes qu’elle m’avait prévenue et qu’elle lui trouvait un air louche. Je n’ai pas besoin de ça. Quand je pense à sa propre histoire avec mon géniteur, je ne vois pas quelle leçon elle pourrait me donner. Quant à ma sœur, elle a déjà assez à faire avec sa petite famille, et je ne m’imagine pas débarquer dans ses jambes avec mes cinquante boîtes de mouchoirs pour pleurer. Plus que quatre jours pour éviter l’hôtel et le garde-meuble. Quel monstre ! Émilie m’a déjà proposé de camper chez elle, mais ça ne pourra pas durer longtemps. Je refuse d’errer d’adresse en adresse, comme une naufragée, seule, témoin des bonheurs et des espoirs de chacun alors que je n’ai plus ni l’un ni l’autre.

Les réverbères de la berge opposée se reflètent sur les flots réguliers du canal. Il fut un temps où je trouvais ce genre d’image jolie. Ce soir, je n’en ai plus rien à faire. Je suis anéantie. J’ai toujours été gentille, j’ai toujours attendu mon tour, on m’a élevée avec l’idée de ne jamais faire de vagues. Il fallait penser aux autres plus qu’à soi. Pour quel résultat ? Je me suis souvent fait avoir. Hugues s’est bien payé ma tête. J’ai gâché des années qui ne reviendront pas. Et je me retrouve là, ce soir, envahie par un sentiment de solitude que je ne croyais possible que dans des films d’auteur suédois.

Je lève la tête pour apercevoir les étoiles. Présenté ainsi, le mouvement pourrait paraître poétique mais en fait, je pense que si j’incline mon visage en arrière, c’est surtout pour ne pas que les larmes coulent trop vite. J’en suis remplie et si je me penche en avant, même un peu, elles vont se déverser comme une cascade et faire déborder le canal. Alors je regarde les astres, dont je me fiche éperdument.

Et c’est alors que je reçois un second message que la vie m’envoie : il n’est jamais bon de mépriser les astres. Tandis que j’ai les yeux levés vers le ciel nocturne, je ne sais pas comment je m’y prends mais je m’emmêle les pinceaux. Je perds l’équilibre ! Je vous avais bien dit que j’étais au bord du gouffre : eh bien ça y est, c’est le grand saut, l’ultime déripette. Et mon vol plané s’achève dans un gros plouf pendant que je pousse un cri ridicule ! Toute ma chienne de vie résumée en deux bruits. Comme une quiche, je viens de tomber dans le canal. Je dédie ce pathétique gadin à toutes celles qui ont été larguées, bafouées, trahies, et qui comme moi n’y croient plus.

Fin janvier, je ne pouvais pas m’attendre à trouver l’eau tiède, et cela se confirme vite : elle est glacée. Deux degrés de moins et il y aurait eu en plus de la glace à la surface. Je me serais pété les dents en prime ! Je hoquette. Je bois la tasse. On dirait un peu le potage de mémé Valentine. D’habitude, je nage plutôt bien mais là, avec le manteau qui m’entrave et l’effet de surprise, je me débrouille comme un lévrier afghan dans les grandes marées. Dans la panique, j’ai lâché mon sac. Quelle abrutie ! Soudain, j’entends un deuxième plouf. Quelle horreur ! Malgré moi, j’ai déclenché une vague de suicides collectifs sans précédent. Une autre femme trahie ? Mais dans quel monde vivons-nous ? À ce rythme, le canal va vite être rempli de malheureuses à qui la vie a joué de sales tours. Mais non, suis-je bête ! C’est certainement le jeune homme qui, pour impressionner sa petite amie, a sauté pour me porter secours. Génial ! On est quand même une chouette espèce ! Ce genre d’élan me bouleverse, c’est trop beau. En attendant, mon manteau gorgé d’eau pèse deux tonnes et j’ai du mal à bouger les bras. Je me tourne pour accueillir mon sauveur… Mais quoi ? Je ne comprends pas : je le vois sur la berge, avec sa copine. Je crois qu’ils rigolent. Espèce pourrie ! Alors, c’était quoi ce bruit d’éclaboussures ? Un mec qui profite de la nuit pour se débarrasser de sa vieille machine à laver ? Des mafieux qui balancent un cadavre ? Une météorite ? Je cherche à voir, mais je ne distingue rien. Ça y est, je sais : c’est mon ami imaginaire qui a sauté avec moi dans un touchant témoignage de solidarité ! Mais étant imaginaire, il ne devrait pas faire plouf… Je débloque vraiment.

Tout à coup, entre deux brasses désordonnées, j’aperçois un autre nageur dans l’eau. Mais pourquoi regagne-t-il déjà la berge alors qu’il ne m’a pas sauvée ? Et qu’est-ce qu’il tient dans ses mains ? Bon sang, c’est le clodo qui se tire avec mon sac ! Une puissance inconnue surgit des tréfonds de mon âme damnée. Je deviens instantanément folle de rage. Je suffoque, je crache, mais je me mets à nager comme une championne olympique. Ma fureur me propulse. Un vrai hors-bord. J’en ai plus qu’assez des mecs ! Quel que soit votre état, ils s’arrangent toujours pour en tirer profit sans aucun scrupule. Vous êtes mignonne : ils vous draguent. Vous êtes à demi noyée : ils vous pillent ! Comme dans le cochon, tout est bon !

Le SDF est remonté sur le quai. Je ne suis pas loin derrière. Je m’accroche aux pierres et me hisse sur le ventre comme un phoque. J’ai perdu une chaussure. Il est en train de fuir, mais je ne lui laisse pas le temps de me distancer. Même en claudiquant, je le rattrape. Je l’empoigne par son blouson et, en poussant un cri de bête, je le projette au sol avec une violence dont je ne me serais jamais crue capable.

— Rendez-moi mon sac tout de suite ! Vous n’avez pas honte ?

— Mais vous vouliez mourir ! Qu’est-ce que vous en avez encore à foutre de votre sac ?

Je suis sciée.

— Qu’est-ce qui vous fait croire que je voulais mourir ?

— Quand on tire une tête comme la vôtre et qu’on se balance dans le canal, c’est pas pour aller acheter des fraises !

— J’étais déprimée et j’ai glissé.

— Parle à mon cul, ma tête a des verrues !

Je crois qu’il vient de voir l’éclair meurtrier passer dans mon regard, parce qu’il se protège le visage avec ses mains. Mais ça n’est pas suffisant. On dit qu’il ne faut pas frapper un homme à terre mais ce soir, je n’ai plus rien à faire de ce qu’on dit. Je me penche sur lui et je lui colle une grande baffe, puis une autre, et encore une autre. C’est mal, mais ça fait du bien.

Il a depuis longtemps lâché mon sac. Mais s’il croit qu’il va s’en sortir aussi facilement… Je me mets à hurler de toutes mes forces :

— J’en ai ras le bol des mecs. Vous me gonflez ! J’en ai plus qu’assez de vos coups foireux ! C’est votre tour de souffrir !

Les petits jeunes s’enfuient en courant. La folle en perdition se bat avec un clodo. Sûrement une bagarre de pochtrons… C’est pas juste, j’ai rien bu. Ma voix résonne dans tout le quartier. Et là, trempée, titubante, épuisée, je prends une décision sur laquelle je jure de ne jamais revenir : je ne vais plus rien leur passer. On remet les compteurs à zéro. On renverse la vapeur. Je vais faire payer ce fumier de Hugues. Chaque joueur doit vous donner mille baffes. Je vais me venger de tout. Puisque aucun bonheur ne descendra d’un ciel illusoire, je suis prête à aller chercher le peu qui me revient jusqu’au fond des enfers. La gentille Marie est morte, noyée dans ce canal. C’est la méchante Marie qui en est ressortie. Elle est mal coiffée et en plus, elle n’a qu’une chaussure. À partir de maintenant, je renvoie les ascenseurs et je rends la monnaie de toutes les pièces. Les chiens de ma chienne sont nés et il y en aura pour tout le monde. La vengeance est un plat qui se mange froid et je suis surgelée. La rage m’étouffe, la haine me consume.

2

— Ben Marie, qu’est-ce que t’as ? T’en fais une tête…

Ce serait plutôt « bain-Marie » étant donné ma mésaventure d’hier soir. Pétula est le premier humain qui m’adresse la parole depuis mon plongeon dans le canal. Je ne suis pas convaincue que ce soit une chance. Pétula est la standardiste de l’entreprise où je travaille. Avec une grâce infinie, elle se lève de sa chaise qui couine pour voir par-dessus le comptoir d’accueil si j’ai l’air aussi lamentable en bas qu’en haut. J’ai pourtant fait tout ce que j’ai pu pour m’arranger, je le jure. Sans aucune gêne, avec la candeur de ceux qui vivent dans leur monde, elle me détaille de la tête aux pieds et se rassoit sans un mot, mais avec une moue qui en dit long sur mon apparence. Après quoi, elle pivote et se replonge dans la contemplation de son écran d’ordinateur comme si je n’existais plus. Elle est là, tranquille, à consulter ses messages. Elle m’a oubliée. Elle est passée à autre chose. Un vrai poisson rouge.

Je m’approche du comptoir en espérant qu’elle va remarquer que je suis toujours là et se dire qu’il doit y avoir une raison, mais non. Elle pianote pour répondre à ses mails. Je sais bien qu’elle fait ce job en attendant mieux mais quand même… La vraie vie de Pétula, c’est la danse. Elle en fait le jour, la nuit, et rêve de devenir une étoile. D’ailleurs, il y a deux mois, elle répétait la chorégraphie du Lac des cygnes dans le hall, et alors qu’elle s’entraînait à faire la toupie pendant que le téléphone sonnait dans le vide, elle s’est fracassé le poignet contre le portemanteau. À tous les coups, elle va demander à ce que l’on agrandisse le hall, qu’on lui installe un parquet, des grands miroirs et une barre de danse. Comme ça, dans un an, pour entrer dans la société, il faudra traverser la scène de l’opéra. Tant que l’on ne nous oblige pas à mettre un tutu… Pourquoi je pense à ça alors que j’ai le moral à zéro ?

— Pétula, excuse-moi…

Elle sursaute. Sa queue-de-cheval semble montée sur ressort.

— Bonjour Marie !

Elle lève les yeux vers moi et se fige soudain.

— Alors ça, c’est trop bizarre ! T’es habillée exactement comme hier. C’est dingue, on dirait que t’as pas bougé d’ici depuis vingt-quatre heures !

Je suis sciée. Ça fait deux fois que je suis sciée en moins de douze heures. Je vais finir en bûchettes. Une belle flambée avec la Marie sciée. Ce n’est pas grave, de toute façon je souhaite être incinérée. En attendant, elle me fait un peu peur, Pétula. Ça doit être toutes ces pirouettes sur elle-même. La force centrifuge a dû lui plaquer tous les neurones contre les os du crâne, juste sous les cheveux. Je décide de faire comme si de rien n’était et j’en viens au fait :

— Bonjour Pétula. J’ai perdu mon badge, est-ce que tu pourrais m’en donner un de la réserve ?

— Il va falloir que je remplisse la fiche justificative. Est-ce que tu sais où tu l’as égaré ?

— T’as qu’à mettre qu’il est au fond du canal, ou que le clodo l’a gardé, ou que le chien qui m’a coursée après l’a bouffé.

Elle rigole. Elle croit que je blague. Si seulement ça pouvait être vrai… Elle me fait un clin d’œil :

— T’inquiète pas, je vais écrire qu’il est tombé dans la rue. Pas de problème. C’est ce que je mets à chaque fois, sauf pour Pierre quand sa maison a brûlé… J’ai mis qu’il avait fondu.

Elle ouvre un tiroir et en sort un badge neuf.

— Il faudra mettre ta photo.

— Avec la tête que j’ai en ce moment, je crois que je vais plutôt faire un dessin.

Je m’apprête à quitter le hall. Si j’étais en forme, j’aurais bien tenté de le faire sur les pointes, avec les bras arrondis au-dessus de la tête. Pétula rebondit à nouveau :

— Ah, Marie, j’allais oublier ! Super méga important : M. Deblais t’attend dans son bureau !

Je ne suis plus à une catastrophe près. Le chef m’attend la seule fois où j’arrive une demi-heure en retard… Toute l’histoire de ma vie : c’est ainsi depuis l’école : sage comme une image pendant des semaines et personne ne le remarque, mais le jour où je fais la grimace du siècle ou que je sors la vanne qui doit rester confidentielle, comme par miracle, les rideaux s’écartent, les projecteurs s’allument, les micros sont ouverts et je suis en direct devant dix millions de spectateurs ! Le bonheur m’a peut-être quittée, mais Dieu merci, la poisse, elle, ne m’a jamais lâchée. La preuve ce matin. Il ne me manquait plus que ce fourbe de Deblais pour mal commencer la journée.

Un livreur débarque dans le hall. Après un bonjour machinal, il empile directement ses caisses dans l’entrée. Pétula s’énerve :

— Enfin, ne les mettez pas là ! Si quelqu’un veut faire des étirements, il risque de se blesser !

3

J’espère que Deblais ne va pas me chercher des poux dans la tête parce que étant donné l’état dans lequel je suis, je risque de mal supporter ses petites manœuvres.

J’ai peine à croire que ça fait déjà dix ans que je travaille ici. Le décor a bien changé. Je remonte le couloir entre les bureaux. Les portes sont fermées mais, à travers les cloisons vitrées, on voit tout ce qui s’y passe. Je salue les collègues, au moins ceux qui me remarquent. Je m’arrête devant l’antre d’Émilie. Elle est au téléphone, mais j’ouvre et je passe la tête. Elle me sourit franchement tout en poursuivant en anglais avec son interlocuteur. Sans que son ton affable ne la trahisse, elle désigne le combiné en levant les yeux au ciel. Je lui montre le fond du couloir en articulant sans faire de bruit :

— Deblais veut me voir.

Puis je place mes mains autour de mon cou pour faire semblant de m’étrangler. Elle rigole à moitié et me fait signe que l’on se verra ensuite.

Émilie est comme une sœur pour moi. Elle est une chance dans ma vie. Je n’ai jamais connu une telle complicité, avec aucune copine. On a l’impression de se connaître depuis la maternelle. Je crois que si elle démissionnait, je n’aurais plus le cœur à venir travailler ici, surtout en ce moment. On a intégré Dormex à quelques mois d’écart. À l’époque, l’entreprise comptait plus de trois cents employés. En ce temps-là, les matelas de luxe que nous vendions étaient fabriqués dans l’usine juste derrière. Il y avait du monde, les bureaux étaient peut-être vieillots mais aucune porte n’était jamais fermée. Une vraie ruche, un esprit de famille, le ballet des camions dehors, le roulement des machines dans l’usine et, ici, les téléphones qui sonnaient et les voix qui se répondaient. Les ouvriers mettaient l’ambiance et on était fiers de notre travail. Les meilleurs hôtels du monde et les particuliers exigeants nous commandaient nos petits nids douillets garnis, cousus et préparés à la main. La reine d’Angleterre elle-même dormait sur un de nos matelas ! Ils étaient réputés dans le monde entier. On était la référence, un des fleurons du savoir-faire français dont certaines techniques remontaient à la Renaissance. On proposait des modèles à ressorts, en mousse, en latex alvéolé, et pour les plus luxueux, doublés de laine mohair ou d’alpaga. Tout était conçu, développé, fabriqué et expédié d’ici, partout dans le monde. À l’époque, la devise de la maison était : « Confiez-nous vos nuits pour mieux savourer votre vie. »

À mes débuts, avec Émilie, on allait voir les adresses sur les caisses d’export, et la lecture des étiquettes nous faisait voyager. New York, les Émirats, Hong Kong, l’Afrique du Sud, les palais d’Orient, et même des îles privées perdues dans le Pacifique… Quelques années plus tard, les patrons devenus trop vieux ont vendu à des actionnaires qui ont décidé de privilégier la rentabilité, et donc de délocaliser. Les couturières d’Asie sont moins chères, les matières premières que l’on trouve là-bas aussi. Aujourd’hui, la gamme est réduite de moitié, la concurrence s’est engouffrée sur un créneau que les nouveaux gestionnaires n’ont pas su protéger en privilégiant la qualité, et nous ne sommes plus que vingt-six salariés. Les bureaux ont été refaits, tout est plus lumineux, plus clinquant, il y a des vitres partout, plus aucune intimité — sans doute parce qu’il n’y a plus de confiance. Malgré les beaux discours, nous ne sommes plus une équipe, mais des employés. Pour les « anciens », ceux qui ont connu l’autre façon de travailler, c’est dur. On se sent comme une tribu d’ours polaires à la dérive sur un bout de banquise qui fond un peu plus tous les jours. Et certains allument des feux pour accélérer la fonte… On en a oublié pourquoi on travaillait. Fini la fierté. On nous a retiré notre but, notre plaisir d’accomplir. Aujourd’hui, pour nous, la devise serait plutôt : « Confiez-nous votre vie et nous en ferons des préavis… »

À mon entrée dans la société, j’ai été embauchée au service social. En ce temps qui paraît si lointain même s’il ne remonte pas à deux siècles, cela voulait dire gérer les gens, les aider à mieux faire leur travail tout en les accompagnant quand un événement les touchait dans leur vie. Une naissance, un départ à la retraite, un divorce, une maladie, une formation… On était là. Pas d’absentéisme abusif de leur part et une authentique bienveillance de celle des patrons. Une équipe, je vous dis. Je savais tout de l’existence des employés, de leurs petits soucis ou de leurs joies. On se parlait franchement. Je faisais de la gestion des ressources humaines, j’étais le lien entre la direction et l’opérationnel, dans les deux sens. M. Memnec, l’ancien patron, disait que j’étais une infirmière sans pansements, une trousse des premiers secours de l’âme. J’adorais ça. Aujourd’hui, de dérives en réductions de budgets et d’effectifs, je suis devenue le bras télécommandé de la direction. On me charge d’annoncer les plans sociaux, de gérer les départs rarement volontaires. C’est épouvantable. La partie usine a été réaménagée en centre d’affaires que l’on loue à d’autres petites sociétés dont on ne comprend même pas la fonction : un loueur d’espace virtuel, une agence de relooking, un négociant en biens d’occasion — chez qui des gens ruinés viennent vendre le peu qu’il leur reste contre des miettes de cash — et je ne sais plus quoi d’autre. Pourquoi ce n’est pas eux que l’on délocalise, et tant qu’à faire sur Pluton ?

Je passe rapidement dans mon bureau pour y déposer mes affaires. C’est le dernier avant l’open space. Je ne sais pas combien de temps je vais le garder face à cet aménagement qui grignote les espaces privés comme le désert gagne sur la prairie. Nous ne sommes plus que huit à avoir droit à notre propre pièce, les autres sont réunis sur « le plateau ». Au début, on trouvait ça bien parce que ça faisait convivial, ça évoquait les films américains, vous savez, ces salles de rédaction d’où jaillit toujours la vérité face aux scandales. Au bout de deux semaines, tout le monde a bien compris le fossé qui sépare le cinéma de la réalité. On est les uns sur les autres, plus possible d’être au calme. Ceux qui y travaillent ont même interdiction de se parler d’un bureau à l’autre. Ils doivent s’envoyer des mails pour communiquer. Un miracle de technologie et d’intelligence au service de la productivité. Deux mille ans d’Histoire pour apprendre à ne plus se parler en face, ce qui permet en outre à la direction d’avoir un regard sur chaque échange… Encore une idée de Deblais et de son infâme sbire, Notelho. Et c’est à moi que l’on a demandé d’annoncer ça, au nom du progrès social. Situé tout au bout du bureau paysager, dans son aquarium, Deblais domine et surveille avec, dans le mirador voisin, son fidèle adjoint. Deblais et Notelho forment le tandem infernal. Au début, sans doute à cause d’un léger accent brésilien, on trouvait le sous-chef sympathique. Nous nous sommes vite rendu compte que, malgré l’image glamour dont bénéficient les Brésiliens chez nous, ils ne sont pas tous charmants. Ou alors on a hérité du seul pourri de ce beau pays. Lui et Deblais sont exactement sur la même longueur d’onde. On dirait qu’ils adorent se surprendre l’un l’autre en trouvant l’idée la plus inhumaine en premier. C’est Notelho qui a eu celle de supprimer la cloison qui isolait la machine à café, comme ça, même pendant les pauses, on voit qui parle avec qui ou qui a encore assez d’énergie pour rire…

Je traverse la zone en faisant discrètement signe à ceux dont je suis proche : Valérie, Florence, Malika et quelques autres. Elles osent à peine me répondre. Étant donné l’ambiance, on ne doit pas être loin de l’atelier de travail des condamnés d’Alcatraz. Le seul qui brise la règle et me dit franchement bonjour, c’est Florent, le stagiaire marketing. C’est moi qui l’ai recruté. Toutes les filles ont craqué sur son sourire et ses vingt ans. La découverte des abdos qu’il exhibe chaque fois que c’est possible n’a calmé personne, surtout pas l’adjoint du service design, Lionel… Et voilà mon stagiaire qui me sourit de toutes ses dents, avec la reconnaissance du nouveau à qui l’on a donné sa chance. Il apporte une vraie fraîcheur. Comme un jeune chien, il court sur toutes les balles. Il n’est là que depuis une semaine. Il n’a pas encore pris le pli, il est toujours vivant.

J’arrive devant le bureau de Deblais mais il ne m’a pas encore repérée. Par contre, je sais déjà que son vil comparse m’a détectée. Il m’a jeté un de ses sales petits regards en coin. Il aurait sans doute pu être ami avec ce faux-jeton de Hugues. Je les imagine très bien boire un verre ensemble, en dénigrant tout et tout le monde, installés dans mon canapé.

Au moment où je frappe à la porte de Deblais, je le vois qui, visiblement surpris, range précipitamment un dossier bleu. Pas de bol, mon grand, les vitres sont transparentes dans les deux sens ! Nous aussi on peut voir ce que tu fabriques ! Je le déteste. Il est cachottier, hautain, capable d’affirmer tout et son contraire suivant son intérêt de l’instant. Son plus grand talent professionnel consiste à faire faire son boulot par les autres, en s’en attribuant les mérites si ça marche. Et pour compléter le tableau, il faut savoir que sa femme et ses deux enfants ne l’empêchent pas de tourner autour des filles du service. Ce type, on dirait vraiment qu’il a fait une analyse exhaustive de tout ce qui fait un mauvais patron et qu’il s’emploie à en devenir la caricature. Il me dégoûte. C’était le cas même avant que je sois en rogne contre les hommes.

— Entrez !

À peine suis-je dans son bocal que, sans même me regarder, il me tend un dossier — pas le bleu — et marmonne :

— Vous êtes gentille, vous me faites une copie de ça.

Pour bien me faire comprendre qu’il a remarqué que j’étais en retard, il consulte ostensiblement sa montre.

— Et puis vous serez mignonne, ajoute-t-il, vous irez ensuite voir les gars du service qualité pour leur rappeler notre réunion prévue demain matin. Ils ne décrochent même pas leur téléphone. Je ne les supporte plus. Mais cette fois, je veux qu’ils viennent. J’ai des informations importantes à communiquer et tout le monde doit être là, sans exception.

Il me tend une copie de la feuille de convocation affichée dans l’entrée de la société.

— Donnez-leur ça, ils n’auront plus d’excuse pour ne pas venir. Soyez claire et ferme. De toute façon, il est entendu que s’ils sont encore absents, je vous en tiendrai pour personnellement responsable.

Je me mords les lèvres pour ne pas lui dire d’aller porter le message lui-même. J’essaye d’apercevoir le dossier bleu. Quelques feuilles dépassent, mais pas assez pour identifier ce qu’il contient. Deblais croise mon regard et pose son coude sur le mystérieux document.

— Allez, Marie, faites mes photocopies et dépêchez-vous d’aller voir les énergumènes. Vous avez assez perdu de temps comme ça.

Un jour, celui-là, je vais me l’encadrer façon toile de maître, avec les dorures et tout le musée autour.

4

Aller au service qualité, c’est faire un voyage dans le temps. J’aime bien leur rendre visite, même si cela réveille toujours une vraie nostalgie parce qu’ils sont le seul secteur de l’entreprise à n’avoir ni déménagé, ni changé. Depuis la création de l’usine, ils sont installés dans une aile séparée qui a échappé aux travaux de modernisation et à la mise en location. Une entrée à part, à l’écart. Une sorte de faille spatiotemporelle. À l’arrière, sur la rue, ils ont bien sûr une grande baie de déchargement pour les livraisons, mais quand on vient des bureaux, l’accès est une simple entrée de service au fond de la cour, dans un mur de brique rouge. Le battant métallique aux rivets rouillés grince. Une fois à l’intérieur, on marche sur un sol de béton brut usé par la trajectoire répétée des roues des chariots qui autrefois allaient et venaient sans discontinuer. La petite planche qui permettait de passer le pas de porte en roulant est toujours posée dans le coin, sans doute depuis des décennies. Les murs crépis sont d’un jaune comme on en voyait avant dans les gymnases et les halls des vieux immeubles. Un autre monde, à la fois rassurant parce que inchangé mais aussi douloureux parce qu’il révèle à lui seul tout ce qui n’est plus.

J’avance. Il fait sombre, la faible lueur des ampoules ne parvient pas à chasser complètement l’espèce de pénombre qui fait elle aussi partie des lieux depuis toujours. À mesure que mes yeux s’habituent, j’ai la sensation chaque fois renouvelée de découvrir une étrange caverne d’Ali Baba : des rayonnages qui montent jusqu’au sommet du hangar, remplis de caisses, de matelas — le peu de stock encore maintenu sur place —, les allées parallèles numérotées en enfilade, des panneaux portant des signes et des codes. Je ne croise ni n’entends personne. Il faut dire qu’ils ne sont plus que trois à faire fonctionner l’endroit. Ils gèrent les rares expéditions, mais surtout réceptionnent les mousses et les ressorts fabriqués dans les pays de l’Est pour vérifier leur conformité à notre cahier des charges. Un peu plus loin, dans un espace aménagé entre les rayonnages, trois matelas sont posés sur de grands chevalets sous de puissants projecteurs, comme des œuvres d’art pour une expertise. Le parfum du métal et du carton flotte dans l’air, avec au second plan une fragrance plus légère, peut-être la laine, sans doute la mousse de latex. Le mélange sent presque aussi bon qu’un gâteau.

— Il y a quelqu’un ? je lance. C’est Marie, du service du personnel !

Aucune réponse. Soudain, quelque part dans les allées, un bruit de chaîne résonne et une voix déclare :

— Vous avez été mes meilleurs amis. Je ne vous oublierai jamais. Adieu, monde cruel !

Je me précipite au hasard des allées. Ça devait finir par arriver : avec leurs plans sociaux à répétition, il était logique que, tôt ou tard, un collègue fasse une tentative de suicide. Je hurle :

— Ne sautez pas ! Vous n’allez pas perdre votre emploi !

Je cours comme une dératée dans les travées, je cherche d’où le malheureux va sauter. Je regarde en l’air et soudain, à un croisement, je l’aperçois. Il est assez loin, surtout assez haut, au sommet d’un rayonnage, les bras ouverts face au vide. Il s’appelle Kévin. Je crois qu’il a deux enfants. Un drame inacceptable. Je ne peux même pas foncer pour tenter de le rattraper parce qu’une montagne de cartons me barre la route. Et avant que j’aie pu lui crier le moindre mot, il se jette dans le vide !

Quelle horreur : il fait un magnifique vol plané. Il n’a pas encore disparu derrière la pile de caisses que j’imagine déjà l’épouvantable spectacle sur le sol. Je ferme les yeux. Pourtant, au lieu de l’insoutenable bruit d’écrasement que je m’attends à entendre, c’est un drôle de son étouffé qui s’élève, et je vois le bonhomme qui rebondit dans les airs en riant comme un gamin.

Je n’ai pas d’enfants, mais j’ai souvent entendu dire que les parents, juste après avoir eu très peur pour un de leurs petits, ne trouvent rien d’autre à faire pour évacuer leur stress que de lui coller une grande baffe. J’ai très envie de faire la même chose. Je cavale dans le dédale des allées pour contourner le rempart de cartons et je découvre que Kévin a sauté sur un amoncellement de matelas à ressorts.

Au pied de l’empilement qui forme un tapis de réception pure laine, Sandro applaudit. À ses côtés, Alexandre, le nouveau directeur du service arrivé voilà seulement quelques mois, a un hochement de tête approbateur.

— Superbe vol ! 18 sur 20 ! clame Sandro.

Kévin salue son public et réagit :

— 18 seulement ? C’est une note bien sévère. Pourquoi pas 20 ?

— Tu t’es recroquevillé trop tôt. Et puis soigne ta position en vol.

Je n’en crois pas mes oreilles. J’explose :

— Mais qu’est-ce que vous faites ? J’ai cru qu’il se suicidait !

Alexandre se retourne.

— Marie, quelle surprise ! Vous vous êtes perdue, ou vous venez nous annoncer qu’on est remplacés par des robots ?

— Pas du tout. Je viens seulement vous rappeler que vous devez impérativement être présents demain matin à la réunion du personnel.

Je lui tends la feuille en évitant de croiser son regard parce que je ne suis pas à l’aise. Il la lit et l’exhibe à ses deux acolytes en ironisant :

— Nos chers patrons vont certainement nous annoncer une augmentation de salaire et un management de l’entreprise enfin indépendant des intérêts des fonds spéculatifs !

J’essaie de détourner la conversation :

— Vous êtes complètement fous de sauter comme ça. Même avec autant de matelas, c’est risqué.

Kévin hausse un sourcil.

— On nous demande de tester la qualité avec la plus grande exigence, alors on paye de notre personne.

Alexandre me fixe. Son regard m’impressionne. Je ne réussis jamais à le soutenir. Dès qu’il est arrivé dans l’entreprise, je l’ai remarqué. J’ai parfois l’impression d’avoir déjà rencontré cet homme, mais je ne sais pas où et je n’y réfléchis d’ailleurs pas spécialement parce que ces impressions de déjà-vu m’arrivent tout le temps. Pour Sandro par exemple, il ressemble à s’y méprendre à un comédien qui jouait dans une série télévisée que je regardais quand j’étais petite — j’ai mis du temps à faire le rapprochement. Mais ce n’est pas possible, ce serait aujourd’hui un vieillard alors que nous avons exactement le même âge.

— Messieurs, je dois y retourner, je vous laisse à vos expériences. Ne vous blessez pas.

— Même si on se tuait, réplique Alexandre, personne ne s’en rendrait compte avant d’avoir à déménager le stock…

— Essayez quand même de venir demain, sinon Deblais va me tomber dessus.

Kévin rigole :

— On peut vous couvrir de matelas et il rebondira !

Je me force à sourire et je quitte le bâtiment, presque à regret. Eux forment une vraie équipe, au moins.

Je suis à peine revenue dans les bureaux, que Deblais m’attrape, très agressif.

— Et mon dossier à photocopier, vous l’avez oublié ?

Il a l’air d’un roquet. Je n’entends même pas ce qu’il me dit. Sûrement un mélange de leçon de morale et de rappel à l’ordre, avec un soupçon de menace de sanction hiérarchique. Encore une recette difficile à digérer. Encore un qui va me dire que je ne fais pas l’affaire, que notre chemin va s’arrêter là et qui va me virer. Je n’en peux plus. Je voudrais tellement savoir lui répondre, mais je n’ai la force de rien. Piétinée une fois de plus, je me précipite vers la salle de la photocopieuse en priant de ciel de ne pas éclater en sanglots avant d’être à l’abri des regards. Lorsque votre dignité dépend d’une porte ouverte ou fermée, c’est que vous êtes vraiment en très mauvais état.

5

J’ignore depuis combien de temps je suis dans le local de reprographie. Et je ne sais plus à quel moment je me suis assise par terre, dos contre la photocopieuse. L’expression « tomber bien bas » a été inventée exprès pour moi, aujourd’hui. Je sens la chaleur de la machine, c’est toujours ça de pris. Si seulement elle pouvait me prendre dans ses bras…

J’ai du mal à aligner deux pensées cohérentes. Dans la forêt de neurones censée remplir mon cerveau, je dois être au milieu d’une clairière. Je suis même incapable de me lever. La porte s’ouvre. Émilie apparaît. En me découvrant ainsi prostrée, elle referme précipitamment derrière elle.

— Qu’est-ce que tu fais là comme une bestiole à moitié crevée ? Tu devais passer me voir…

— Deblais m’a envoyée au service qualité. Quand je suis arrivée, Kévin a sauté du haut des rayonnages pour tester les ressorts, et moi j’ai cru qu’il voulait se tuer. Et en revenant, Deblais m’a encore aboyé dessus pour son dossier, que je n’ai pas pu photocopier parce qu’il n’y a plus de papier dans la bécane…

Mes yeux s’embuent à nouveau. Émilie s’agenouille et m’enlace.

— Ma pauvre, tu es dans un état lamentable. Essaie de te faire arrêter quelques jours pour te poser.

Je m’abandonne dans ses bras. Ma peine n’attendait que cette perche pour se répandre.

— Pour me poser où ? je renifle. Chez l’autre fumier qui me vire ? Et qu’est-ce que je dis au docteur pour me faire arrêter ? Que je me suis battue avec un clodo dans le canal, ou que je vois des collègues qui se suicident partout ? Il va me faire interner. Ça me fera au moins un chez-moi…

— Marie, c’est logique que tu sois dans cet état avec ce que tu traverses. C’est violent. Il faut tenir le choc, prendre soin de toi. Et puis, je suis là.

Elle relève mon menton et me regarde dans les yeux. D’un revers de pouce, elle efface une larme de ma joue, mais d’autres arrivent déjà.

— La vache, qu’est-ce que tu pleures ! Allez ma grande, évacue ta peine, vas-y, lâche-toi un bon coup.

— Je pleure tellement que je fais même plus pipi.

Et c’est reparti pour une nouvelle lame de fond de chagrin. Même moi ça m’énerve, mais je ne contrôle rien. Émilie commence à ramasser le dossier éparpillé sur le sol.

— Chiale tout ce que tu peux, pendant ce temps-là, je vais te faire tes photocopies.

— Il n’y a plus de papier, Émilie. Plus de papier. Tu veux que je te dise ? Je crois que l’humanité se divise en deux camps : ceux qui remettent du papier et ceux qui n’en remettent pas. C’est affreux, je viens de comprendre l’architecture du monde : d’un côté ceux qui se contentent de profiter de tout et, de l’autre, ceux qui pensent un peu à leur prochain.

— Faut vraiment que tu sois mal pour philosopher sur des ramettes A4.

— Tout est un témoin, Émilie, tout raconte notre société.

— Dans ton intérêt, je préfère que personne ne te voie comme ça. Et garde tes théories dépressives pour les soirs de beuverie. Même sans boire, tu auras l’air d’être aussi bourrée que les autres.

La porte du local s’ouvre. C’est Patrice, l’adjoint de la comptabilité. Il fait une drôle de tête en nous découvrant, moi assise, en larmes et groggy comme après un accident, et Émilie à quatre pattes par-dessus mes jambes, en train de rassembler le dossier. Elle se lève d’un bond pour s’interposer.

— C’est pas le moment, Patrice. Reviens plus tard.

Il insiste, mais elle l’oblige à reculer. Il rouspète :

— J’ai les bilans à dupliquer, moi ! Pour vos séances de psychodrame, vous avez les toilettes !

— Figure-toi qu’on a du mal à faire la différence parce que ici non plus, il n’y a plus de papier. Alors barre-toi.

Elle lui claque la porte au nez. Je reprends mes esprits.

— Tu sais, Émilie, je crois que cette fois pleurer ne me suffira pas pour tout évacuer. Je touche le fond, je ne vais pas m’en sortir.

— Je déteste t’entendre parler comme ça. Ne va pas faire une bêtise. Ce serait lui faire trop d’honneur, il n’en vaut pas la peine. Ce soir, je t’interdis de rentrer chez lui. Tu ne vas pas t’infliger une soirée de plus avec ce butor. Viens chez moi.

— T’inquiète, je ne vais pas me pendre. Mais je vais me venger. Ce sera ça, ma thérapie. Je vais me le farcir. Je ne sais pas encore comment, mais je te jure qu’il va déguster.

6

Je sais que c’est ridicule, mais j’ai quand même espéré que Hugues s’inquiète du fait que je ne rentre pas. J’ai surveillé mon téléphone toute la soirée. Je le sortais de ma poche en me disant que, peut-être, je ne l’avais pas senti vibrer. Et là, j’aurais voulu trouver un SMS de lui, genre : « T’es où ? J’espère que tu vas bien. » Même en sachant que ce type de message serait le pur produit d’une quête de bonne conscience hypocrite puisqu’il est entièrement responsable du fait que je sois dévastée, j’aurais quand même été contente. Après, j’aurais eu la satisfaction — que dis-je, le grand bonheur ! — de ne pas lui répondre, de le snober cruellement, en espérant qu’il panique à mort parce qu’il aurait réalisé qu’il est le dernier des salauds. Il se serait fait un sang d’encre, il m’aurait cherchée dans tous les hôpitaux, les morgues, les refuges pour animaux et les zoos d’espèces exotiques. À l’aube, convaincu que par sa faute, la fille géniale que je suis n’était plus de ce monde, il se serait jeté sous un train dont il serait sorti en rondelles, ses restes dessinant mes initiales au centre du « O » du mot « forever ». Quel sublime signe du destin !

Mais non. Rien. Que dalle. Au rayon des tortures psychologiques, j’ai même eu le droit à un faux espoir grâce à un message de ma sœur qui veut me parler vite « pour m’annoncer une bonne nouvelle ». Même elle, je n’ai pas la force de la rappeler ce soir. Je le ferai demain matin. Je me demande bien ce que ça peut être, une « bonne nouvelle », en ce moment. Peut-être une maladie infectieuse foudroyante qui décime les mecs sur l’ensemble de la planète ? Oui, ça c’est bien. Demain, ma grande sœur va m’annoncer que les mâles sont en voie de disparition, sauf le stagiaire, parce qu’il a un sourire craquant, et sauf le directeur commercial, parce qu’il a vraiment de l’allure et qu’il en jette dans ses costumes sur mesure et ses petites chemises ajustées.

J’ai passé une nuit épouvantable. Je ne sais pas si c’est à cause de mon chagrin ou du « bon » repas qu’Émilie s’est crue obligée de me préparer pour me remonter le moral. On a bien rigolé. On va sûrement avoir les mêmes boutons sur la figure aujourd’hui et la même haleine de guépard malgré plusieurs brossages de dents. Mais c’était super quand même. De toute façon, quand les gens font quelque chose pour vous, c’est toujours bien. Les spaghettis aux champignons d’Émilie ont été la corde qu’elle m’a jetée pour me sortir du fond de mon puits. La corde était pleine de champignons et de sauce, et je l’ai mangée. C’est grave, quand même. Si j’avais été sur le Titanic, j’aurais bouffé le canot de sauvetage. Pas facile à sauver, la fille.

Avec Émilie, on a beaucoup parlé. Elle a même réussi à me faire rire aux éclats. Il n’y a qu’elle pour y parvenir lorsque je vais mal. Je pense qu’elle a d’ailleurs battu son propre record, parce que je n’avais jamais été aussi mal et qu’on a énormément ri. Elle aussi en bave avec les mecs. Entre ceux qui l’ont traitée comme une moins que rien et ceux qui ont l’air bien mais qui vont voir ailleurs, c’est un véritable parcours du combattant qu’elle affronte. Je me demande si une fille sur Terre parvient à échapper à cette malédiction. Existe-t-il une seule femme qui n’ait pas galéré avec les mecs ? Des déesses de l’Antiquité aux stars glamour en passant par les femmes très riches ou très puissantes, dans la vie ou dans les romans, les films et les chansons, partout sur la planète, dans toutes les langues, sous tous les cieux, c’est toujours la même histoire. Ma propre mère s’est fait abandonner quand j’étais toute jeune. Toutes les femmes ont des problèmes, mais aucune n’a les solutions. J’ai beau passer en revue toutes celles que je connais, je n’en vois pas une pour qui la relation aux hommes soit simple. Je crois que nous nous débattons toutes avec ces trois questions fondamentales : Où se cachent les hommes bien ? Pourquoi ne sont-ils pas en couple avec nous, surtout le week-end ? Et quand, par miracle, ils nous sont livrés — parfois abîmés dans le transport —, pourquoi ne le sont-ils pas avec le mode d’emploi ?

Il doit certainement exister quelque part une caverne secrète ou un entrepôt mieux gardé que la réserve fédérale, où tous les types cool sont stockés en secret. De temps en temps, l’un d’eux parvient à s’échapper, mais il n’est pas facile de le repérer au milieu de tous les autres. De toute façon, dès qu’il apparaît en public ou passe dans un champ à découvert, il y a toujours une autre fille pour le récupérer avant vous, et le voilà casé.

Émilie et moi, on n’a même pas eu besoin de boire pour rire bêtement de tout et n’importe quoi. Et s’agissant du bilan de nos histoires sentimentales, on peut vraiment parler de n’importe quoi. Il y a un mois, c’était elle la paumée et moi la fille amoureuse à qui la vie souriait. Une bonne grosse catastrophe plus tard, je décroche la médaille d’or des larguées, et elle est l’outsider qui revient dans la course avec ses rencontres sans lendemain. Elle peut même marquer le point décisif avec ce type qu’elle a récemment remarqué dans l’immeuble d’en face, à qui elle n’a pourtant jamais adressé la parole. Elle ne l’a même pas croisé de près mais elle le trouve « gentil » vu de sa cuisine ! Elle n’arrête pas de se faire des films sur lui. Avec la chance qu’on a en ce moment, elle est capable d’avoir jeté son dévolu sur un assassin d’un nouveau genre, dont les multiples crimes horribles n’ont pas été découverts à ce jour. Il attire ses proies en étant « gentil » vu des fenêtres d’en face. C’est imparable. Ses victimes tombent comme des mouches. Encore une grande histoire d’amour en perspective. Un coup à finir découpée en cubes dans le congélateur. La presse va adorer : « Il l’aime, il la découpe. Toutes les photos avec en cadeau les lunettes en relief. »

En attendant, après notre soirée, lorsque je me suis retrouvée seule sur son canapé devant sa télé éteinte qui reflétait les lueurs de la rue, la tueuse psychopathe, c’était moi. J’imaginais tout ce que je pouvais faire subir à Hugues. Avec tous les romans policiers que j’ai lus et les séries débiles à la télé, les idées ne manquaient pas. J’ai même imaginé que je jouais à la poupée avec lui et que je lui enfilais des petits costumes folkloriques en lui tordant les bras dans le mauvais sens. Vous auriez vu la touche qu’il avait en petit ramoneur et en Alsacienne… Mais mon rêve préféré, c’est de le miniaturiser, de lui arracher les bras, de lui tailler la tête en pointe et de le mettre en suppositoire à un ours juste avant l’hibernation. Quand je vous dis que je ne vais pas bien… J’avais assez de scénarios pour le massacrer dix fois. Pourtant, au final, dans l’appartement silencieux, roulée dans ma couverture à laquelle je me cramponnais comme une enfant perdue lors de sa première nuit loin de chez elle, c’était toujours la tristesse qui gagnait et me condamnait à une éternité de souffrance pour un double crime qui consiste à vouloir aimer et à faire confiance.

Quand j’étais ado, j’aimais bien aller camper chez mes copines. On faisait exactement comme ce soir : on parlait de la vie, des mecs, on riait, on mangeait n’importe quoi, et après on s’endormait épuisées. Ce soir, c’est différent. Bien qu’exténuée, je ne m’endors pas. J’ai mal. J’ai peur aussi. Mon existence est réduite à néant. J’espère vraiment que la réincarnation existe, parce que cette vie-là est fichue pour moi et que j’ai l’impression qu’il y avait quand même de jolies choses à éprouver. Tant pis pour moi, je n’ai pas eu cette chance. Il est trop tard. Je sais désormais trop de choses pour y croire encore. Plus aucune illusion. Je vais continuer ma vie, privée du seul trésor qui semblait valoir la peine : l’amour. Une belle arnaque. Un piège à illusions. Je suis la luciole qui a volé trop près de la lampe. Je sens le brûlé. Me voilà soudain très proche de toutes ces femmes et de leurs souffrances. Aujourd’hui, je suis l’une d’elles. Je suis avec elles. Pourtant, ce n’était pas avec elles que je voulais passer le reste de ma vie, mais avec un homme. Je pense que si j’étais tombée sur un bon garçon, j’aurais pu croire à l’amour jusqu’à la fin de mes jours, mais là où j’en suis, c’est devenu impossible. J’ai découvert l’envers du décor. Je connais ce qu’il y a derrière les mots que les hommes nous offrent pour nous séduire. Ce ne sont que des appâts. Je sais que nous vivons dans deux mondes qui se côtoient mais qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Ils imposent leurs règles et nous font cavaler à coup de promesses, avec pour meilleurs alliés nos propres espoirs. Ils se servent de nos rêves. C’est scandaleux. Tout ça pour que l’espèce continue de se reproduire. Mais dans quel but ? Maintenant, je sais. Le Père Noël, la petite souris, le grand amour et les farfadets avec des chaudrons remplis d’or n’existent pas. Les garagistes qui n’essaient pas d’entuber les femmes célibataires en leur faisant croire que leur voiture va exploser si elles ne changent pas tout, non plus. Comment vivre léger en sachant cela ? On ne vit pas, on ne dort plus. On cherche le coupable et moi, dans ma triste petite histoire personnelle, je sais où il habite.

7

— Excuse-moi Caroline, je n’ai pas pu te rappeler avant. Je suis entre deux urgences et dans dix minutes, j’ai une réunion qui ne s’annonce pas comme une partie de plaisir. Comment vas-tu ? Et les enfants, et Olivier ?

— Tout le monde va bien, merci. Tu viens toujours dans quinze jours ?

— Bien sûr, ça me fera du bien de vous voir.

— On aura quelque chose à fêter parce que, tiens-toi bien, j’ai une grande nouvelle pour toi ! Tu te souviens de Véronique, ma copine de fac, celle qui est devenue directrice dans les cosmétiques ?

— Elle était à ta fête pour tes quarante ans ? Des jambes interminables et des yeux bleus comme l’eau de la cuvette quand on vient de changer le bloc ?

— Si un jour tu lui parles de ses yeux, sois gentille de le faire autrement parce que tu peux lui être reconnaissante. Elle part pour un an aux États-Unis et elle te laisse son appartement, rue Victor-Hugo en plus.

— Mais c’est dans les beaux quartiers. Je ne vais jamais avoir les moyens de lui louer ça !

— C’est là qu’arrive la bonne nouvelle. Véronique ne veut pas le sous-louer, tu lui gardes son appart, tu arroses les plantes et basta. De toute façon, elle compte le réaménager en rentrant.

— Elle est riche ou elle est généreuse ?

— Un peu les deux, je crois. Et puis on s’aime bien et je lui ai dit ce que Hugues t’avait fait…

Je reste sans voix. Caroline ajoute :

— Elle part tranquille, sa boîte lui paye tout, et ça te laisse un an pour te retourner. Ça arrange tout le monde. Qu’est-ce que tu en dis ?

J’ai du mal à y croire. Je bafouille :

— Si c’est vrai, c’est effectivement une super nouvelle.

— Mais c’est vrai ! Arrête de tout voir en noir ! Il n’y a pas que des mauvaises nouvelles dans la vie. Tu l’appelleras pour la remercier.

— Compte sur moi. Merci Caro, tu es vraiment mon ange gardien.

— Je n’y suis pour rien ! Et bon courage pour ta réunion.

Elle raccroche. Je reste comme une gourde assise à mon bureau, avec le téléphone collé à l’oreille. Émilie passe la tête.

— Dépêche-toi, tout le monde est déjà installé dans la grande salle et Deblais veut te voir avant…

Je lève les yeux vers elle.

— J’ai un appart. Tu peux le croire ?

— Génial ! Et maintenant active, tu me raconteras après.

8

Le personnel au grand complet est rassemblé. Même Pétula a été autorisée à quitter l’accueil. Le téléphone va encore sonner dans le vide mais, cette fois, on saura pourquoi. Florence, la responsable de la facturation, ne semble pas inquiète, c’est bon signe. Elle est en première ligne pour évaluer la santé financière de l’entreprise. Clara, la dernière embauchée en CDI, pianote sur son téléphone. Elle est sans doute en train d’essayer de savoir si son petit ami la trompe ou à quel âge elle aura son premier bébé avec ces sites malhonnêtes qui coûtent une fortune. Une part significative de son maigre salaire doit y passer. Encore une belle invention des garçons pour exploiter les peurs et les espoirs des filles naïves ! Bonne nouvelle, les trois affreux du service qualité sont là. Sur le côté, à l’écart, Deblais et Notelho se parlent à voix basse avec des airs de conspirateurs. Le chef me fait signe d’approcher. Il tient un épais dossier à la main, mais ce n’est pas le bleu.

— Vous êtes gentille, Marie, vous allez distribuer ça à tout le monde, avec de quoi écrire.

Il me tend une liasse de feuilles et son comparse un petit sac de stylos. Il ajoute :

— Pendant qu’ils prendront connaissance des documents, vous leur lirez cette note qui explique tout. Appliquez-vous à bien articuler, chaque point doit être parfaitement énoncé et compris. À l’issue de la réunion, je leur dirai un petit mot et on récupèrera les documents signés.

Notelho secoue la tête pour approuver les propos de son supérieur. Sa façon de bouger me fait penser au petit chien que ma mère avait sur la plage arrière de sa voiture et qui agitait sa caboche exactement de la même façon. Pas facile de le prendre au sérieux après avoir pensé à cela. Est-ce que ses yeux vont s’allumer si on freine ? Deblais me pousse face à mes collègues et me glisse :

— À vous de jouer. Vous êtes mignonne, je suis certain que vous allez nous faire ça très bien.

S’il me dit encore une fois que je suis mignonne ou gentille, je lui jette son paquet de feuilles à la tête.

Les documents circulent de main en main, chacun en prend un exemplaire et passe le paquet à son voisin. J’ai remarqué que Patrice avait piqué deux stylos dans le sac. Lionel, l’adjoint du service design, s’est assis à côté du stagiaire. Pétula fait tourner ses poignets pour les assouplir. Valérie fixe quelque chose au plafond. À part elle, tout le monde découvre les pages et se demande pourquoi on se prend aujourd’hui un avenant à nos contrats. Il flotte dans l’assistance un mélange de désarroi et d’incrédulité.

Alors que la distribution s’achève et que des murmures interrogatifs se multiplient, je finis pour moi-même la lecture de ce texte contractuel. Si j’ai bien compris, nous sommes désormais censés nous conformer sans réserve aux instructions de la direction sous peine d’être reconnus coupables de faute professionnelle grave ; nous nous engageons à ne divulguer aucun élément ou information de quelque nature que ce soit — par écrit ou oral — dont nous pourrions avoir connaissance dans notre travail. Nous acceptons la possibilité de changer de poste dans l’entreprise ou même d’être détachés dans d’autres sociétés si les nécessités de service l’imposent. Nous acceptons aussi de geler les salaires dans l’intérêt de la poursuite de l’activité… Deux pages pleines de ce genre de choses. Ça sent le traquenard à plein nez. Je me demande même si c’est légal. Deblais et Notelho observent la salle et passent les réactions au crible. Sans doute sont-ils déjà en train d’analyser les moindres signes de défiance et de relever l’identité de leurs auteurs. Alexandre, du service qualité, a un sourire en coin. Il murmure quelques mots à ses deux collègues qui, du coup, replient les pages et les posent sur leurs genoux. Le directeur commercial, chemise sombre et cravate ton sur ton très classe, demande à voix haute si le gel des salaires implique aussi celui des primes. Face à la pression qui monte, Deblais prend la parole :

— Mes amis, ne vous inquiétez pas. Mlle Lavigne va tout vous expliquer.

Il me fait signe :

— C’est à vous, Marie…

Je me plonge dans la feuille de notes qu’il m’a demandé de lire. J’ai vraiment l’impression de me faire piéger, d’être la complice involontaire d’une machination dont je pourrais bien devenir l’une des nombreuses victimes. Dans ce document que l’on nous demande de signer immédiatement et que je n’ai eu le temps de lire qu’en diagonale, tout est fait pour protéger la direction, quitte à nous trahir. M. Memnec se retournerait dans sa tombe s’il était mort, mais comme il est en retraite dans le Sud, il doit juste se retourner dans son transat. Je me lance à contrecœur :

— « Nous sommes aujourd’hui réunis pour signer ce document important. Élaboré dans l’intérêt de tous, il va permettre la bonne continuation de l’entreprise et le maintien des acquis dans la mesure du possible… »

Je marque une pause. Je ne vais pas arriver à lire ça, je ne peux pas. Je lève les yeux vers mes collègues. Tout le monde me regarde et m’écoute. Leur débiter cette honte est au-dessus de mes forces. J’ai envie de leur hurler de ne pas signer.

— Poursuivez, Marie, me presse Deblais, chacun doit ensuite reprendre le travail…

Notelho secoue la tête comme le petit chien en plastique qui ne va pas survivre à l’accident qui se profile. Je réagis :

— Pourquoi ne lisez-vous pas votre prose vous-même ?

Deblais s’offusque :

— Mais parce que votre travail consiste à vous occuper du personnel et que c’est présentement ce que nous faisons. Alors soyez gentille…

— Je ne suis pas gentille, je ne suis pas mignonne non plus, et je n’aime pas être placée au pied du mur. Pourquoi ne nous avez-vous pas remis ces avenants avant la réunion ? On aurait pu les lire, y réfléchir et poser des questions. Pourquoi se retrouve-t-on ici, obligés de signer sans aucun recul ? Puisque vous me rappelez que je travaille au service du personnel, permettez-moi de vous dire que ces méthodes sont douteuses.

Les murmures dans la salle prouvent que ma remarque trouve un écho. Notelho panique, il sent que la situation est en train d’échapper à tout contrôle. Dans un film de science-fiction, lui et l’infâme Seigneur Deblais qui rêvait de réduire le peuple de la planète Dormex au silence sauteraient dans la capsule de secours pour s’enfuir dans l’espace, mais là, à part la fenêtre des toilettes…

Deblais tente une contre-offensive et hausse le ton :

— Vous n’êtes pas au courant de tout, mademoiselle Lavigne ! Les lois changent et les marchés aussi. Si nous faisons aussi vite, c’est pour préserver les intérêts de notre équipe.

— Et c’est sans doute pour préserver nos intérêts que — page 2, je cite — vous nous demandez de renoncer à toute action groupée au social comme au pénal contre les actionnaires de la SARL Dormex ?

Florence acquiesce. Elle est la première à dire tout fort :

— Moi, je ne signe pas ça !

Clara s’écrie :

— Viva la Revolución !

Les films peuvent vraiment faire du mal aux jeunes. Clara a sûrement vu un western de Sergio Leone hier. J’ose à peine imaginer ce qu’elle aurait crié si elle avait vu Le Magicien d’Oz. Et moi, je serais sans doute le lion peureux qui prouve enfin son courage.

Les gens se lèvent, abandonnant le plus souvent le document sur leur chaise. Deblais fulmine, Notelho aussi, en secouant la tête cette fois de gauche à droite. On doit être sur une route de montagne… Je ne pensais pas déclencher une telle réaction. Deblais s’approche et, l’air pincé, me déclare :

— Vous avez commis une belle erreur, ma cocotte. Comptez sur moi pour vérifier si votre outrage ne constitue pas une faute au regard du code du travail. Vous avez raison, vous n’êtes pas gentille, et vous allez me le payer cher.

Notelho est repassé en mode petit chien qui secoue la tête dans le bon sens. Je les trouve pathétiques tous les deux. Ils sont furieux. Leur coup tordu a échoué. Je n’ai jamais aimé Deblais. Depuis le premier jour. Il suinte la fourberie. Je ne mesure pas bien ce que je risque, mais je ne regrette pas ce que j’ai fait. Pas du tout. Même si j’avais été folle de bonheur dans ma vie, m’opposer à lui ne m’aurait pas gênée, alors vu l’état dans lequel je suis, une guerre des tranchées me tente presque. J’ose avancer d’un pas vers lui. Surpris, il recule légèrement. C’est dans ce petit mouvement, dans son amplitude, que l’on mesure l’écart qui existe entre l’orgueil d’un homme et son véritable courage. Les yeux dans les yeux, je lui souffle :

— Je ne suis pas ta cocotte.

9

Pendant le déjeuner, j’ai raconté à Émilie pour l’appartement que je vais récupérer, mais j’ai eu du mal à le faire en une seule fois parce que, dans le petit resto d’à côté où beaucoup de gens de chez nous ont l’habitude d’aller le midi, les collègues — surtout des femmes — n’arrêtaient pas de venir me féliciter pour mon coup d’éclat. Certaines me demandaient également si on devait signer ou non et ce qui risquait de nous arriver. Je suis devenue un vrai gourou. Et j’ai eu le temps de roder une réponse parfaitement calibrée : « On va étudier le texte en détail et voir ce qui est légal et utile, ensuite on avisera. »

Émilie ironise :

— Te voilà passée directement du poste de chargée du personnel à celui de représentante du personnel. Félicitations ! Mais garde bien les yeux ouverts, petite sœur, et ne dors que d’un œil, car Deblais et son âme damnée vont te le faire payer à la première occasion. En attendant, célébrons dignement ton nouvel appart.

Elle lève son verre à ma santé. On trinque, mais à l’eau. Et dans les assiettes, c’est poisson vapeur. Nous savons toutes les deux que nous expions notre dîner de la veille… Mais forte de la sagesse des anciens et sachant que, comme le dit l’adage, les grandes douleurs sont muettes, Émilie — qui, pour la postérité, sera surnommée dans les manuels d’histoire « l’empoisonneuse aux spaghettis » — parle d’autre chose :

— Dans ton malheur, tu as quand même une sacrée veine, tu vas habiter dans un coin ultra chic.

— Je suis même prête à parier que c’est moi la moins payée des personnes qui vivent dans le quartier ! Il ne me reste plus qu’à me débrouiller pour le déménagement. Enfin ce ne sera pas le plus compliqué, je n’ai pas grand-chose. Je pars un peu à poil, une main devant, une main derrière !

— Du coup, tout le monde va voir tes seins.

— Ça dépend où je mets les mains, pauvre folle. N’empêche, je dois une fière chandelle à l’amie de ma sœur. J’essaie de la joindre depuis hier pour la remercier mais je n’y arrive pas. Je me demande si mon téléphone n’est pas en panne…

— Tu as reçu mon SMS de ce matin ?

— Non. C’est bizarre… Tu disais quoi ?

— Rien d’important, je vannais sur les champignons d’hier soir, laisse tomber.

J’observe mon téléphone d’un œil circonspect. Aucun message, aucun réseau.

Émilie prend le sien et me dit :

— Attends, on va vérifier tout de suite…

Elle compose mon numéro et écoute. Je la vois blêmir.

— C’est énorme !

— Quoi ?

— Il faut que tu me jures de rester calme.

— Ne joue pas à ça, Émilie, tu sais que je suis à fleur de peau…

— Il n’y a plus d’abonné à ton numéro. Ta ligne a été coupée.

Je réfléchis deux secondes et je m’exclame :

— Quel chien galeux !

Pile à ce moment-là, une fille de la compta me pose la main sur le bras.

— Vous avez bien raison. Merci Marie, heureusement que vous étiez là ce matin, sinon Deblais nous arnaquait tous !

— C’est gentil. On va étudier le texte en détail et voir ce qui est légal et utile, ensuite on…

Incapable de finir ma phrase, je m’interromps, sous le choc. Puis soudain, je lâche :

— Nom d’un pneu qui éclate !

Émilie s’étouffe de rire. Cette tradition de ma famille l’a toujours rendue hilare. Chaque fois que l’on est surpris, on fait référence à un incident de notre propre vie. C’est une façon de ne pas jurer et d’exorciser nos pires souvenirs. C’est un truc qui me vient de mon grand-père. J’avais sept ans quand je l’ai entendu s’exclamer : « Nom d’une bagarre au mariage d’Augustin ! » Ma mère fait aussi cela et la pauvre a de quoi exorciser : « Nom d’un mari qui me quitte ! », « Nom d’une expulsion à l’aube ! »… D’habitude, les gens ne relèvent pas, mais Émilie ne s’est jamais gênée. C’est même parce qu’elle s’est moquée de moi lors d’une de nos premières rencontres que je l’ai remarquée. Je m’étais écriée : « Nom d’un talon cassé dans la grille ! » Émilie s’était payé ma tête, comme ce midi :

— Avec tes expressions saugrenues, dans quelques années, tu auras gagné le droit de dire : « Nom d’un salopard qui me vire de mon canapé ! » Mais pour le moment, si j’ai bien compris, Hugues payait vos abonnements téléphoniques et il a résilié le tien…

— Quel immonde crevard ! Il ne m’a même pas prévenue. Me voilà sans téléphone… S’il arrive quelque chose à ma mère, à ma sœur, à mes neveux ou à toi et que vous ne pouvez pas me prévenir, je te jure, je le tue.

— En ce qui me concerne, étant assise juste devant toi, s’il m’arrive un truc, je ne suis pas certaine d’utiliser le téléphone…

Elle explose encore de rire et se met à hurler en agitant les bras comme si elle me faisait signe de la montagne d’en face :

— Houhou, Marie ! Il m’arrive un truc ! Je vais te téléphoner.

Autour de nous, les gens se posent des questions.

— Émilie, arrête ça, tu fais peur à tout le monde et à moi aussi.

Sur le ton de la confidence, elle me glisse :

— Loin de moi l’idée de vouloir te dissuader de tuer ton ex ! Le tout, c’est de ne pas te faire prendre. Je suis même prête à te servir d’alibi.

— Quel incroyable pignouf ! S’il veut la guerre, il va l’avoir. Au grand jeu du « plante-moi les prélèvements », j’ai quelques belles cartes à abattre…

La rage m’étouffe, la haine me consume. S’il était devant moi, je pourrais le briser à mains nues, l’étouffer lentement, en écoutant ses os craquer les uns après les autres, comme les boas constrictors qui attrapent une biche. Sauf qu’après, je ne le mangerais pas, il me répugne trop.

Une fois rentrée au bureau, j’ai aussitôt téléphoné à mes proches pour les prévenir que je n’avais plus de portable. C’est alors que Vincent, le directeur commercial toujours tiré à quatre épingles, a débarqué. Il toque à la porte et entre. Il vient certainement de se recoiffer parce que ses beaux cheveux sombres sont impeccablement peignés.

— Salut Marie.

— Salut Vincent.

— Je tenais vraiment à te remercier pour ce que tu as eu le courage de faire ce matin.

— Merci. C’est gentil. On va étudier le texte en détail et voir ce qui…

— Si Deblais ou son gnome tentent de te créer des ennuis, tu m’en parles. Je suis avec toi.

Il me fait un clin d’œil.

Je n’arrive pas à y croire. C’est quand même gonflé… Quel rustre ! Il m’a coupé la parole et il se permet en prime de me faire un clin d’œil. Il n’écoute même pas ma réponse. Il n’en a rien à faire ! À son corps défendant, c’était pour me dire qu’il volerait à mon secours en cas de problème. Au final, je ne sais pas si ça me fait plaisir ou si ça m’énerve. Qu’est-ce que je retiens, son côté sûr de lui, un peu macho, ou alors sa volonté de me protéger si ça tourne mal ? Le temps de trouver la réponse, il est déjà reparti. En attendant, j’ai bien fait de lui sauver la vie face à la maladie foudroyante qui décimerait les mâles.

Dans les vingt minutes qui ont suivi, ce sont plusieurs autres collègues qui sont passés me remercier, me féliciter, louer mon sens de la répartie, mon audace et je ne sais plus quoi encore. À croire qu’ils font la queue à l’angle du couloir et que, dès que l’un d’eux sort, un autre arrive.

J’ai vu défiler Franck, le coordinateur de fabrication — lui, je l’aime bien —, puis le designer des modèles hôtellerie, ensuite un ex d’Émilie et enfin un grand costaud du service logistique à qui je n’avais jamais eu l’occasion de parler.

À peine le temps de me remettre de cette série que c’est Alexandre, le chef du service qualité, qui frappe à ma porte. Il attend poliment que je lui dise d’entrer, ce que je fais. Encore un qui va me dire que j’ai été une véritable héroïne ce matin, et que si ça tourne au vinaigre, je peux compter sur lui. J’adore être une star adulée qui reçoit dans sa loge, mais je vais devoir instaurer des heures d’audience pour recevoir mes fans parce que sinon ça va perturber mes énergies vitales. Déjà que je n’en ai plus beaucoup…

C’est marrant : ce midi, ce sont uniquement des femmes qui sont venues me voir pendant le déjeuner et, cet après-midi, seulement des hommes. Il y a certainement là un point à étudier qui pourrait sans doute révéler bien des choses sur la nature de chacun. Les femmes réagissent plus vite ? Les hommes y mettent plus les formes ? Les femmes sont plus spontanées ? Les mecs sont trop occupés par leur repas pour songer à autre chose qu’à leur assiette ? Les filles affichent leur soutien en public alors que les mecs veulent nous parler à l’abri des regards ? En attendant, pour les hommes, vu la carrure de ceux qui sont venus, je dois au moins pouvoir monter une petite équipe de rugby. S’il y a un match contre Deblais et son complice, on pourra les écrabouiller ! Perdue dans cette belle vision, j’en ai presque oublié qu’Alexandre se tient toujours devant moi. Nom d’une porte vitrée invisible, je suis en train de devenir comme Pétula !

— Alexandre, vous venez pour savoir si on aura une augmentation de salaire et un management enfin indépendant des fonds spéculatifs ?

— Bien envoyé. Mais je ne passe pas pour parler de ce matin…

Je suis surprise. De quoi peut-on donc discuter ? Il n’est pas d’accord avec ce que j’ai fait ? Comment est-ce possible ? Et d’ailleurs qu’a-t-il dit à ses deux acolytes pour qu’ils reposent sereinement leurs avenants sur leurs genoux avant même que j’intervienne ?

— Alors que puis-je pour vous ?