Die Flüchtlinge

Es war kurz vor Tagesanbruch. Der Morgenstern leuchtete wie eine kleine goldene Flamme über dem immer heller werdenden östlichen Horizont.

Ein schwacher Morgenwind kräuselte die Oberfläche der Meerenge zwischen den beiden Inseln, die sich wie dunkle, unförmige Massen aus dem tropischen Meer erhoben.

Ceysén, die größere dieser Inseln, war ganz mit Wald bedeckt. An ihren Ufern wuchsen Mangrovenbüsche; an mehreren Stellen drangen sie bis in das seichte Wasser vor. Nach dem Innern der Insel hin waren die Bäume größer und dichter beieinander: Zaragocillabäume, rote Mangroven und Divi-divis kämpften mit den schlanken Palmen um den Lebensraum. Unweit der Mitte der Insel reckte ein mächtiger Ceibabaum seine kuppelförmige Krone in den Himmel.

Auf der kleineren Insel, die noch nicht einmal einen Namen hatte, gab es nur einige kleine knorrige Bäume, eine Anzahl Strandtraubenbüsche und weiße Mangroven. Sonst bestand der Boden aus feinstem Muschelsand, weiß und weich wie Kreidestaub, wo er nicht mit allzuviel Schneckenhäusern und Muschelschalen vermengt war. Rauhe graue Korallenfelsen ragten zwischen den Sandstellen empor.

Die ganze Insel war nur etwa zweihundert Schritt lang und vielleicht halb so breit, während die Oberfläche von Ceysén wenigstens zehnmal so groß war.

In den Büschen und Baumwipfeln hingen flache, kunstlos zusammengefügte Reisighaufen. Es waren Vogelnester, und in einigen davon saßen große schwarze Fregattvögel mit roten Kehlsäcken und brüteten. Es waren Männchen. Bei den Fregattvögeln wärmt das Männchen das Ei, während das Weibchen ausfliegt und Fische herbeischafft. Im Nordosten, etwa fünf Kilometer entfernt, lag eine zweite kleine Inselgruppe. Weiter ostwärts waren noch mehrere schwach zu erkennen. Sie schienen gleichsam aufs Geratewohl mitten ins Meer hineingestreut zu sein.

Wenn man jedoch an einem sehr klaren Tag auf einen der höchsten Bäume von Ceysén geklettert wäre, hätte man von dessen Wipfel aus eine diesige blaue Linie erkennen können, die wie ein Rauchschwaden über dem südlichen und südöstlichen Horizont lag.

Diese Linie war eine niedrige Bergkette des Festlands, der Nordküste von Südamerika, etwa in der Mitte zwischen der Darienbucht und der Mündung des Magdalenaflusses gelegen.

Diese Namen gab es jedoch noch nicht. Sie wurden der Bucht und dem Fluß von den weißen Männern gegeben, und es sollte noch ein halbes Menschenalter dauern, bis die ersten spanischen und portugiesischen Schiffe den Weg nach den Küsten des neuen Erdteils fanden. Noch ungestört und unbetreten lagen die Inseln in dem tropenblauen Meer, im Licht des anbrechenden Tages, das ständig zunahm. Seeschwalben, Baßtölpel und Fregattvögel waren ihre einzigen Bewohner.

Eine Anzahl dunkler Gegenstände trieb langsam vom Festland her auf die beiden Inseln zu.

Es waren Flöße aus langen, dicken Stämmen des leichten Balsaholzes. Die entrindeten Baumstämme waren mit Stricken aus starken Schlingpflanzen zusammengebunden und dazu mit Querriegeln und Klammern von knochenhartem Suribioholz aneinander befestigt.

An die vierzig Menschen befanden sich auf den sechs Balsaflößen. Es waren Indianer, Arowaken von einem der Bocaná-Stämme, die drüben an der Küste wohnten.

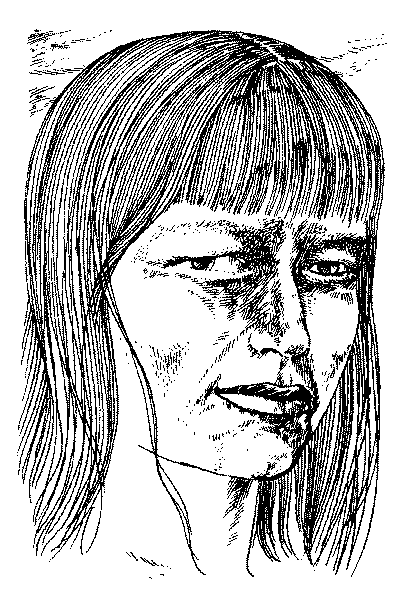

Fast alle waren wohlgestalte Menschen mit dunkelbrauner Haut, hohen und breiten Wangenknochen und glänzend blauschwarzem Haar, das ihnen in glatten Strähnen auf die Schultern fiel. Die Männer waren breitschultrig und kräftig gebaut, wenn auch nicht von besonders hohem Wuchs. Die Frauen dagegen waren untersetzter und hatten weichere, rundlichere Gesichter mit mandelförmigen Augen. Sie trugen eine Art langes Baumwollhemd ohne Ärmel, während die Männer nur kurze Hüfttücher aus festem Stoff umgebunden hatten. Alle trugen Halsketten von Porzellanschnecken, Tierzähnen, fein geschnitzten Knochenstücken oder hübschen Samenkörnern verschiedener wild wachsender Pflanzen.

Die Gruppe bestand aus elf erwachsenen Männern und vierzehn erwachsenen Frauen. Die übrigen waren Kinder und Jugendliche.

Die Erwachsenen und einige der größeren Kinder ruderten — oder richtiger: paddelten — mit kurzen, breitblättrigen Hölzern. Alle sahen müde und niedergeschlagen aus. Mehrere der kleinen Kinder weinten, aber meist lautlos, wie es die Art der Indianerkinder ist.

Die Flöße waren mit Hausrat beladen: mit Körben, Tonkrügen, Töpfen und Schalen verschiedener Größen und Formen. Auf den Stämmen der Flöße lagen fest angebunden Ballen von Stoffen und Baumrinde, Bündel von Fischspeeren und Harpunen und dazu eine Menge unbearbeitete Holz- und Knochenstücke, aus denen man Werkzeuge und Waffen schnitzen konnte, sobald man wieder Zeit zur Arbeit hatte. Am Heck des ersten Floßes saß ein stattlicher Indianer mit einem scharfen Raubvogelgesicht. Er hieß Sägefisch und war der Häuptling der Schar. Trotz seiner Würde hatte er jedoch nicht das entscheidende Wort zu sagen, vor allem, wenn es sich um wichtige und ernste Beschlüsse handelte.

Der Mann, der wirklich regierte und bestimmte, war sein Großvater väterlicherseits, der neben ihm sitzende Medizinmann.

Der alte Medizinmann hieß eigentlich „Stehender Bär", aber da man den wirklichen Namen eines Medizinmannes nicht unnötig auszusprechen pflegte, nannten ihn alle „Großvater Mummel". Die Kinder hatten damit den Anfang gemacht, und als die anderen sahen, daß er es nicht übelnahm, begannen sie sich auch dieses Kosenamens zu bedienen. Er war ein freundlicher Mann, wenn sicher auch viele meinten, er habe recht komische Ansichten.

Dicht neben diesen Männern auf dem großen Floß paddelten zwei junge Burschen, denen man das Haar noch nicht im Nacken abgeschnitten hatte — die also noch keine voll erwachsenen Männer des Stammes waren.

Der eine von ihnen war fast ebenso groß wie der Häuptling, obwohl er dessen kräftige Statur noch nicht hatte. Er war der Schnellste des Stammes, daher wurde er „Läufer" genannt. Sein kluges, aufgewecktes Gesicht war ungewöhnlich fein geschnitten.

Der andere war kleiner und untersetzter, er hatte ein breites Gesicht und schwere Schultern. Vor einigen Jahren hatte ihm jemand einmal einen Stein ins Gesicht geworfen. Seine Nase war nach dem Wurf noch lange Zeit dick und geschwollen, und so hatte man ihm den Namen „Stumpfnase" angehängt. Diesen Namen wurde er nicht wieder los, er mußte ihn behalten, bis er seinen richtigen Männernamen bekam.

Die Bocaná-Arowaken waren friedliche und freundliche Menschen. Solange sich jemand von ihnen entsinnen konnte, und darüber hinaus, hatten sie in ihren kleinen Dörfern an der Küste und an den Flußmündungen gewohnt. Alte Leute erzählten freilich auch, ihre Vorfahren hätten ihre Wohnstätten vor vielen Menschenaltern an den großen Schilfseen gehabt, die im Innern des Landes zwischen der weiten Meeresbucht und dem Sinú-Fluß lagen.

An den Lagunen war es ihnen gut gegangen, bis eine schwere Krankheit unter ihnen ausbrach und viele starben. Da hatte sich der Stamm geteilt, und viele waren an die Küste übergesiedelt, wo es genügend fruchtbaren Boden gab.

Sie bauten dort Mais, Maniokwurzeln und Bataten, Ananas und Baummelonen sowie viele andere Feldfrüchte an. Außerdem waren sie geschickte Weber und Töpfer.

Dazu fischten sie ausgiebig von ihren Balsaflößen und gingen in den Urwäldern auch ein wenig der Jagd nach; aber die Jagd war nicht ihr eigentlicher Erwerb. Das hing wohl damit zusammen, daß sie noch nicht daraufgekominen waren, wie man lange Bogen und Blasrohre anfertigte, wie sie von den anderen Indianern gebraucht wurden, sondern nur Lanzen, Wurfspeere und Harpunen mit Knochenspitzen oder solche aus hartem Holz benutzten.

Mit ihren Nachbarn an der Küste und im Innern des Landes lebten sie im allerbesten Einvernehmen. Oft machte ein Trupp von ihnen einen Besuch in irgendeinem Nachbardorf, und dann veranstalteten ihre Gastgeber Festessen, Tänze und Wettkämpfe im Laufen, Schwimmen und Speerwerfen.

Feinde hatten sie nicht, und sie wußten nicht einmal, was Krieg war, bis das große Unglück über sie kam.

In letzter Zeit war ein fremder Menschenschlag die Küste entlanggefahren gekommen. Er kam aus dem Osten, und die Bocanás hatten schreckenerregende Gerüchte über diese Menschen vernommen, schon lange, ehe diese da waren.

Sie waren kleiner und dunkler als die Arowaken und paddelten keine Flöße, sondern große Kanus, die aus gehöhlten Baumstämmen angefertigt waren.

Pfeil und Bogen waren ihre hauptsächlichsten Waffen, außerdem hatten sie große, schwertförmige Keulen aus hartem, schwerem Holz, an deren Kanten Reihen von Haifischzähnen saßen.

Man nannte sie das „Keb-Volk" — das „Jaguarvolk" — oder gewöhnlich „Kariben", und sie waren so grundverschieden von den BocanáArowaken, wie man sich nur denken kann.

Trotz allem hätte man diese seltsamen Dinge wohl übersehen und die Neuankömmlinge freundlich aufnehmen können, wenn sie nur sonst einigermaßen manierliche Menschen gewesen wären.

Die Kariben hatten jedoch andere und schwerere Fehler. Sie hielten sich für besser als alle anderen Indianer und waren kriegslüstern und raubgierig. Sie liebten es, Jungen und Mädchen aus anderen Stämmen gefangenzunehmen und zur Sklavenarbeit zu zwingen. Die Ärmsten mußten alle schwereren und unangenehmen Arbeiten verrichten, während ihre Herren nur Krieg führten, auf die Jagd gingen oder faulenzten.

Von Dorf zu Dorf wurde flüsternd weitererzählt, die Kariben hätten außerdem die schauerlichste Angewohnheit, die man sich denken könne. Das Gerücht wollte wissen, daß sie — oder doch wenigstens ihre Medizinmänner — Kannibalen seien und Menschen äßen, obwohl niemand mit Sicherheit sagen konnte, ob das stimmte.

Sobald die Kariben herausbekommen hatten, wie friedlich und wehrlos die Bocaná-Arowaken waren, überfielen sie ein Dorf nach dem anderen, um zu rauben, zu plündern und Gefangene zu machen.

Der Schrecken vor den Neuankömmlingen verbreitete sich von Flußmündung zu Flußmündung um die ganze Meeresbucht. Bald lebten

die Menschen in den kleinen Küstendörfern in einer furchtbaren Spannung und warteten nur noch darauf, daß die Kariben kommen und sie auffressen würden.

Die Schar auf den Flößen war mit knapper Not einer solchen Räuberbande entronnen, die ihre drei langen Kriegskanus in der Mündung

einer Lagune versteckt hatte — etwa zehn Kilometer von ihrem Dorf entfernt — und dann durch den Uferwald herangeschlichen war, um das Dorf zu umzingeln und unmittelbar vor dem Morgengrauen zu überfallen, wenn alle am tiefsten schliefen.

Hätten sich der Häuptling und Läufer nicht an einem versumpften See im Walde aufgehalten, um nach Sumpfschildkröten zu sehen, und hätten sie die Karibenkrieger nicht zufällig gesehen, als diese sich auf der anderen Seite des Sumpfes in einer langen Reihe durch das Buschwerk bewegten, dann wäre es ihnen wohl übel ergangen.

Sägefisch sandte Läufer sogleich in das Dorf voraus, um die Leute zu warnen, und der Junge rannte wie noch nie in seinem Leben. In größter Eile luden die Männer und Frauen alle unentbehrliche Habe auf ihre Fischerflöße, und als der Häuptling eintraf, konnten sie abfahren.

Drei Nächte und zwei Tage waren sie nun zu den Inseln unterwegs, die einst ein Fischer ihres Stammes entdeckt hatte, als er vom Wind weit auf das Meer hinausgetrieben worden war.

Nach zwei Tagen und Nächten hatte einige von ihnen Zweifel beschlichen, ob es diese Inseln überhaupt gab; aber gestern abend, als die Sonne gerade untergehen wollte, hatten die Indianer sie verschwommen am Horizont entdeckt. Der Medizinmann hatte den Kurs genau nach den Sternen berechnet, und so waren sie die ganze Nacht hindurch weitergepaddelt. Nun, da der Tag anbrach, mußten sie höchstens noch fünf Kilometer zurücklegen.

Der Häuptling erhob sich von seinem Platz.

Er hielt die Hand über die Augen und spähte über die vom Wind gekräuselte Wasserfläche.

„Wir müssen etwas weiter nach Westen steuern", sagte er. „Hier weht nicht nur der Wind, sondern hier ist auch eine Strömung. Seht dort den treibenden Baumstamm, wie er sich von unserm Kurs entfernt hat! Wenn wir zu weit abkommen, werden wir es nicht schaffen, gegen den Strom nach der Insel zu paddeln. Es sind übrigens zwei Inseln. Eine große und eine kleine. Bei der großen handelt es sich wohl um diejenige, die der alte Fischer Ceysén genannt hat. Er behauptete, es gäbe dort Trinkwasser."

Der Medizinmann nickte. „Du hast scharfe Augen, Sägefisch", sagte er. „Es ist gut für uns, daß wir dich als Häuptling haben. Wenn du die Karibenkrieger nicht rechtzeitig entdeckt und nicht Läufer geschickt hättest, um uns zu warnen, dann wäre es uns wahrhaftig übel ergangen. Es ist dein Verdienst, daß wir noch rechtzeitig fliehen konnten." „Mag sein", antwortete der Häuptling mit einer abwehrenden Gebärde. „Aber dann ist es ebenso ein Verdienst des Jungen. Er ist diesmal gerannt wie ein gejagter Hirsch. Vor allem aber sind wir entkommen, weil uns die Feinde nicht in ihren schnellen Kanus angriffen, sondern den Landpfad entlanggelaufen kamen. Wie denkst du, Großvater: dürfen die Kinder und die Paddler jetzt ein wenig Wasser trinken?"

Der Alte sah in einen großen Tonkrug, der dicht neben ihm stand.

In diesem und einem weiteren Krug befand sich der Rest des Süßwassers.

„Alle dürfen Wasser trinken, jeder eine Muschelschale voll", sagte er. „Dann aber wollen wir nicht eher wieder trinken, als bis wir sicher sind, daß es auf einer der Inseln genießbares Wasser gibt." Die meisten hielten die Wasserzuteilung wohl für recht knapp bemessen, aber sie waren gewohnt, nicht unnötig zu jammern und den Klügsten bestimmen zu lassen. Jeder von ihnen trank seine Wasserration sehr langsam, in kleinen Schlucken, und behielt den Rest noch lange im Munde.

Sie feuchteten ihre trocknen Lippen mit der Zunge an, und ihre müden Augen bekamen neues Leben.

Eine der Frauen wollte ihre Ration den Kindern geben, aber der Medizinmann sah es und verbot es ihr.

„Die Kinder brauchen deine Kräfte nötiger als diese Wassertropfen, meine Tochter", sagte er freundlich. Kaurischnecke nickte wortlos und trank den Rest, wobei ihr Tränen in den Augen standen.

Mit frischen Kräften begannen alle in die Richtung zu paddeln, die der Häuptling ihnen wies.

Drei Stunden später waren die Flöße in dem engen Sund zwischen der größeren und der kleineren Insel.

„Wir legen zuerst an der kleinen Insel an," sagte Sägefisch.

„Dort dürfte es wohl kaum Trinkwasser geben?" meinte zweifelnd eine der Frauen.

„Nein, das wohl nicht, aber wir können uns dort überzeugen, ob eine Gefahr lauert. Sobald ihr anderen an Land seid, nehmen Läufer, Stumpfnase und ich das kleinste von den Flößen und paddeln zu der großen Insel hinüber, um nachzuschauen, wie es dort aussieht. Stumpfnase bleibt auf dem Floß und hält es außer Wurfweite vom Ufer, bis wir anderen zurückkommen. Hier auf der kleinen Insel halten Lange Lanze und Fregattvogel Wache. Sollten wir angegriffen werden, dann müßt ihr selbst bestimmen, was ihr tut — ob ihr bleibt und kämpft oder ob ihr auf eine andere Insel zu gelangen sucht. Aber kommt nicht hinüber, um uns zu helfen, was immer auch geschehen mag!"

Man sah es den Männern an, daß sie von seinen letzten Worten nicht erbaut waren, aber sie nickten zustimmend.

Sie zogen die Flöße aufs Ufer. Das kleinste wurde entladen. Hierauf steckten die drei Kundschafter ihre Steinäxte in die Gürtel von Agavenfasern, prüften die Spitzen ihrer Knochendolche, nahmen ihre besten Jagdspeere mit scharfen Knochenspitzen an sich und bestiegen das Floß.

Etwa fünfzig Meter von der großen Insel entfernt stellten sie auf ein Zeichen Sägefischs das Paddeln ein. Lange saßen sie reglos auf dem Floß, spähend und lauschend. Schließlich sagte Sägefisch: „Ich kann nichts Gefährliches sehen oder hören, aber es kann ja trotzdem Gefahr auf der Insel lauern. Setz uns da drüben an der Korallenbank an Land, Stumpfnase, und halte scharf Ausschau, bis wir zurückkommen."

Der Junge gehorchte ohne Widerrede. Die beiden Kundschafter sprangen ins Wasser, als dieses ihnen nur noch ein kleines Stück über die Knie reichte, und wateten langsam auf das Ufer zu. Sie hielten die Speere wurfbereit.

Währenddessen trieb Stumpfnase das Floß wieder ins tiefere Wasser.

Als der Häuptling und Läufer glücklich an Land waren, verschwanden sie in den Wald und glitten wie zwei Schatten von Baum zu Baum. Ihre nackten Füße bewegten sich fast lautlos.

Zuerst gingen sie ihren Weg gemeinsam, aber als sie die Insel durchquert hatten und am jenseitigen Ufer das Meer durch die Mangrovendickung schimmern sahen, begaben sie sich auf getrennten Wegen zurück. Ungefähr dreißig Schritt hinter dem Uferdickicht bewegten sie sich ganz langsam und wichen oft zur Seite, um sich einen Gegenstand genauer anzusehen.

Eine halbe Stunde später war Sägefisch fast genau wieder an der Stelle, wo sie den Wald erstmalig betreten hatten. Er stand zwischen zwei dicken Baumstämmen verborgen und ließ so etwas wie ein leises Zischeln vernehmen.

Fast im gleichen Augenblick bekam er Antwort. Läufer war ebenfalls zurück.

„Nun, was hast du gesehen?" fragte der Häuptling.

„Keine Spur von Menschen oder gefährlichen Tieren. Keine Schlangen, kein Wild, überhaupt keine Landtiere außer kleinen Eidechsen. Doch Spuren großer Seeschildkröten draußen auf den Sandbänken. Es sieht so aus, als kämen diese in der Nacht dorthin, um ihre Eier zu legen. Ein Teil der Spuren war noch ganz frisch."

Läufer kratzte sich heimlich auf dem Rücken und sagte noch: „Ziemlich viele Moskitos und Sandfliegen."

Sägefisch nickte.

„Ich habe das gleiche gesehen wie du", sagte er, „auch einen kleinen Teich mit Regenwasser zwischen einigen Korallenklippen. Reines, süßes Wasser. Es ist nicht viel, aber es dürfte für uns alle reichen, wenn es hier ebenso oft regnet wie auf dem Festland."

„Du hast das Beste gefunden, Häuptling", sagte Läufer. „Wollen wir nun zurückgehen?"

Gemeinsam wateten sie in das seichte Wasser und winkten Stumpfnase, damit er das Floß näher heranpaddelte.

Von der kleinen Insel her war ein Freudenschrei zu vernehmen.

Es war ja klar, daß keinerlei Gefahr drohte, wenn der Häuptling das Floß bis an den Strand herankommen ließ.

Der Jubel wurde noch lauter, als Sägefisch die Hände wie ein Horn geformt vor den Mund hielt und ein einziges Wort rief: „Ti!" Das bedeutete in der Sprache der Bocaná-Arowaken soviel wie „Süßwasser".

Der alte Großvater Mummet betrat das größte Floß, und ihm folgten die meisten Frauen und Mädchen mit soviel Tonkrügen und Kalebassenflaschen, wie sie nur hatten. Viele Kinder schlossen sich ihnen an, um ihren Durst einmal so richtig zu stillen.

Sägefisch zeigte ihnen den Weg zu dem Süßwasserteich, aber als der Medizinmann ihn erblickte, schüttelte er den Kopf und sagte: „Gut, Häuptling, aber wir müssen mit dem Süßwasser haushalten und unser Essen wenigstens zum Teil in Meerwasser kochen, sonst haben wir vielleicht nicht genug zu trinken, wenn eine lange Trockenzeit eintritt. Und es wird wohl das beste sein, wir bleiben vorerst noch auf der kleinen Insel, denn von ihr aus können wir leicht nach allen Seiten Ausschau halten. Sollten Feinde kommen, dann werden wir sie rechtzeitig sehen und können uns noch in Sicherheit bringen."

Läufer sah den Alten fragend an. Man merkte deutlich, daß er etwas auf dem Herzen hatte.

Jetzt wagte er damit noch nicht herauszurücken, aber als die Frauen mit dem Wasser zurückgefahren waren, näherte er sich zögernd dem Alten.

„Sag doch, Großvater, warum muß denn unser Volk immer vor den Kariben fliehen?" fragte er. „Warum können wir nicht bleiben und kämpfen, so daß ihnen die Lust vergeht, uns zu verfolgen?"

„Du redest, wie du es verstehst, Bürschlein!" fauchte der Alte verdrossen. „Sie haben ihre schnellen Kanus, und wir haben nur Flöße, die sich schwer paddeln lassen. Sie haben Bogen und Pfeile, die auf viel größere Entfernungen töten, als wir den Jagdspeer schleudern können."

Läufer schwieg eine Zeitlang und überlegte.

„Sei mir jetzt bitte nicht böse, Großvater", bat er schließlich. „Ich möchte nur wissen, warum wir nicht auch Kanus und Bogen und Pfeile anfertigen, so daß wir uns verteidigen könnten?"

Der alte Medizinmann setzte eine nachdenkliche Miene auf. Er hielt nicht viel von Veränderungen, sondern sah es am liebsten, wenn alles so blieb, wie er es gewohnt war. Aber gleichzeitig war er gerecht, und er mußte ja zugeben, daß in Läufers Worten viel Vernünftiges lag.

„Kanus vielleicht — könnte sein —, das wäre eine gute Sache — wenn wir nur dahinterkommen würden, wie sie gemacht sind. Aber Bogen und Pfeile? Auf keinen Falll Wir wissen ja nicht einmal, was das für Dinger sind, denn keiner von uns hat sie je aus der Nähe gesehen. Vielleicht können diese nur die bösen Zauberer der Kariben machen. Nein, Taj bewahre uns davor, daß wir uns mit solchen Künsten befassen!"

Läufer gebärdete sich nicht eigensinnig, sondern schwieg und ging seines Weges.

Alten Leuten widersprach man nicht, und erst recht nicht dem Medizinmann. Das war bei den Bocaná-Arowaken nicht üblich und auch bei den anderen Stämmen nicht. Vor allem aber dann nicht, wenn man noch ein Junge war, der noch nicht einmal seinen richtigen Namen bekommen hatte.

Aber denken — das durfte man doch wohl auf jeden Fall? Sich Gedanken über etwas zu machen war übrigens eine der Lieblingsbeschäftigungen Läufers.

Wenn er bloß dahinterkommen könnte, wie die Kariben verfuhren, wenn sie einen Bogen anfertigten! Aber Großvater Mummel hatte schon recht: die Arowaken, die einem Karibenkrieger so nahe gekommen waren, daß sie sehen konnten, wie sein Bogen beschaffen war — die waren nicht zurückgekehrt, um es den anderen zu erzählen.

Das Gerede von der Zauberei nahm Läufer nicht weiter ernst. Natürlich glaubte er an Beschwörungen und Zauberformeln, an Geistertänze und den Tod aus der Ferne. Aber darauf verstanden sich nur große Medizinmänner, und die elenden Kariben konnten ja doch nicht alle Medizinmänner sein!

Soweit war er gerade mit seinen Gedanken gelangt, als er den alten Großvater Mummel nach der kleinen Insel zurückpaddelte.

Als sie getrunken hatten, rief Sägefisch: „Nun machen sich alle daran, etwas zu essen herbeizuschaffen! Die Männer fischen, die Frauen sammeln Muscheln und backen Casabebrot, die Kinder tragen Holz zusammen 1"

Da kam Bewegung in die Indianer. Nun, da sie ihren Durst gelöscht hatten, merkten sie plötzlich, wie hungrig sie nach der langen Fahrt eigentlich waren.

Einige Männer standen bald bis an die Hüften im Wasser und angelten. Ihre Angelhaken bestanden aus Knochen oder Muschelschalen, und die Leinen aus fein gezwirnten Agavenfasern. Als Köder nahmen sie Muscheln oder Krabben, die sie in Tümpeln am Strand gefunden hatten, oder die drolligen Einsiedlerkrebse, die in den Korallenklippen in Löchern lebten.

Die Frauen füllten ihre Körbe mit einer Art der Strombus-Schnecken, die es schon in einer Tiefe von einem Meter zu Hunderten gab. Nachdem sie die Schnecken an Land getragen hatten, zerschlugen sie die Gehäuse mit Keulen und schnitten den Schneckenfuß heraus, der dick und fleischig war. Er wurde alsdann mit Knüppeln mürbe geklopft und lange mit Sorgfalt gewaschen, damit er völlig frei von Sand war. Darauf kochten einige Frauen aus den Schnecken sowie den Bataten und anderen Wurzelknollen, die sie vom Festland mitgebracht hatten, eine Suppe. Sie würzten dieselbe mit getrockneten Kräutern. Andere brieten Fische auf der Glut oder an kleinen Holzspießen, sie räucherten Fische auf Rosten von Zweigen, auf die sie eine Schicht großer Blätter gelegt hatten.

Einige von den Frauen hatten Körbe mit Maniokwurzeln mitgebracht. Sie schälten nun die Wurzeln und rieben sie auf einer Art von Reibeholz. Mit einer Hebelvorrichtung preßten sie den Saft aus der geriebenen Wurzelmasse. Darauf spülten sie diese im Wasser und preßten sie nochmals aus. So entfernten sie den bitteren, giftigen Saft. Nicht alle Maniokarten sind giftig, aber diese war es.

Schließlich trieben sie die Masse zu dünnen Fladen aus, die sie in flachen Tonformen oder auf flachen Steinen am Rande der Feuerstätte buken. Daraus wurde das Casabebrot, und dieses Brot bildete einen Teil der gewohnten Speise der Indianer.

Feuer machte man, indem man einen Stab aus hartem Holz in einem weicheren Holzstück bohrend drehte. Man ließ den Stab äußerst schnell zwischen den Handflächen tanzen, und seine Spitze stand in einem Loch des weichen Holzes. Von diesem Loch führte eine Rinne an den Rand des Holzstücks, und in dieser lag trocknes Holzpulver. Wenn man einige Zeit gebohrt hatte, fing der Rand des Bohrlochs an zu rauchen, und bald bildete sich Glut, die dann Gras oder fein zerpflückten Holzschwamm entzündete.

Es war dies natürlich eine ziemlich beschwerliche Art, Feuer zu machen. Es gehörte große Übung dazu, und außerdem mußte man die richtigen Holzsorten haben. Aber da die Bocaná-Indianer keine andere Art des Feuermachens kannten, mußten sie sich mit dieser begnügen. Gewöhnlich führten sie glühende Holzstücke und ein „Bett". von Holzkohlen mit, wenn sie sich auf einer längeren Reise befanden, aber diesmal war die Warnung vor den Kariben so plötzlich gekommen, daß keine von den Frauen Zeit genug gehabt hatte, den „Feuertopf" richtig fertigzumachen. Die Feuergluten bekamen während der langen Paddelfahrt Meerwasserspritzer ab und waren erloschen, da alle zu müde und zu durstig gewesen waren, um sie richtig zu warten und dem Feuer rechtzeitig neue Nahrung zu geben.

Am frühen Nachmittag war das Essen fertig, und nun holten die Indianer nach, was sie entbehrt hatten. Fast drei Tage und drei Nächte hatten sie nichts Richtiges mehr gegessen, die kleinen Kinder ausgenommen, so daß sie jetzt großen Hunger hatten.

Sehr langsam und vorsichtig begannen sie zu essen, immer nur einige Rissen, damit sie nicht krank wurden. Dann warteten sie ein Weilchen, um dann richtig mit dem Essen zu beginnen.

Alle, außer dem Häuptling, dem Medizinmann und einigen anderen Männern, stopften sich allmählich voll mit Fischen, Schnecken und Casabebrot. Sie aßen nicht hastig oder gierig, aber sie aßen gründlich.

Hierauf legten sich die meisten von ihnen in den warmen weißen Sand unter den Mangrovenbüschen, um zu schlafen. Manche knüpften Hängematten zwischen die stärkeren Bäume. Auf der Insel gab es davon nur einige wenige. Sonst bestand sie aus Buschland, Korallen-I eisen und freien Sandflächen.

Von dem jungen Volk hielt nur Läufer kein Mittagschläfchen. Er hatte auch bei weitem nicht soviel gegessen wie die anderen.

Jetzt ging er quer über die Insel an das andere Ufer hinüber, setzte sich an der Wasserlinie auf einen Korallenblock und schaute über das Meer, in die Richtung, in der das Festland lag.

Man sah es seiner gefurchten Stirn an, daß er über ein schweres Problem nachdachte.

Es war nun einmal so mit Läufer, daß er über alles grübeln mußte. Die meisten Menschen finden sich damit ab, die Dinge mehr oder weniger so hinzunehmen, wie sie kommen, aber das war ihm nicht gegeben. Er gehörte zu den Menschen, die alles durchdenken mußten und stets zu ergründen suchten, warum etwas so und nicht anders war, und die sich ständig fragten, ob man dies oder jenes nicht anders und besser machen könne.

Nach einiger Zeit sprang er von dem Block und fing an, zwischen den Treibholzstücken herumzusuchen, die die Wogen an den Strand geworfen hatten. Ein Holzstück nach dem anderen wandte er um und betrachtete es von allen Seiten.

Die meisten warf er daraufhin wieder weg, aber einige legte er nebeneinander auf eine flache Felsenklippe.

Nach einiger Zeit ging er zurück und sah sich das Holz immer wieder an. Zuweilen schloß er die Augen und stand völlig reglos da, als versuche er, sich an etwas zu erinnern oder sich etwas vorzustellen.

Vor einigen Monaten hatte er nach einem schweren Sturm fünf Kilometer von seinem Heimatdorf entfernt auf einer Sandbank das angetriebene Wrack eines Kariben-Kanus gefunden. Es war unbrauchbar und wies am Boden zwei gähnende Löcher auf, aber die Form hatte es noch, und die Form war es ja gerade, die er suchte.

Den ganzen Abend und die halbe Nacht hatte er damals wach gelegen, nach dem Palmenblätterdach der Hütte gestarrt und zuweilen die Augen geschlossen und das Kanu so zu sehen versucht, wie es sein mußte. Schließlich war er eingeschlafen und hatte von einem fertigen Kanu geträumt — und war von der Brandung geweckt worden, die draußen wie Donner dröhnte.

Er spürte den Herzschlag bis zum Halse, als er zu der Sandbank gerannt war, wo der Schatz gelegen hatte.

Doch die Sanddüne gab es nicht mehr, und das Meer hatte seine Leihgabe zurückgenommen. Mächtige Brecher schlugen weit den Strand herauf.

Aber die Form war Läufer im Gedächtnis haftengeblieben, und nun galt es nur noch, ihr Ausdruck zu geben, etwas Wirkliches aus ihr zu machen.

Jenes weiche Stück Caracoliholz, das er eben auf die Felsklippe gelegt hatte, ähnelte dieser Form. Wenn er ein bißchen daran herumschnitzte, würde sich die Form vielleicht zeigen und so gestalten lassen, wie sie sein mußte.

Läufer begann nach einer scharfen Muschelschale zu suchen, die er als Messer verwenden konnte. Eine solche fand er bald, und er begann damit an dem Holz zu schnitzen. Die Muschel war jedoch dünn und ließ sich nur mit Mühe festhalten. Er konnte dem Schnitt keine Kraft verleihen. Nun, dann mußte er eben einen Griff daran machen, um richtig schnitzen zu können.

Nachdem er einige Schnitte an einem elastischen Mangrovenzweig angebracht hatte, gelang es ihm, diesen abzubrechen. Es war guter Werkstoff, hart und zäh. Er bog ihn um die Muschel und begann ihn mit einer Faserschnur festzubinden. Auf diese Art pflegten die Arowaken ihre Steinäxte am Stiel zu befestigen.

Er war so in seine Beschäftigung vertieft, daß er dabei am Strand auf und ab zu gehen begann, ohne zu grübeln.

Da ertönte dicht über seinem Kopf ein scharfer Schrei.

Läufer wandte den Blick nach oben. Eine Raubseeschwalbe, die ihre Jungen am Strand zwischen Muscheln und Treibholz versteckt hatte, stieß wütend auf ihn herab. Unwillkürlich wich er zur Seite.

Im selben Augenblick geschah etwas. Die halbfertige Umwicklung löste sich, als er den Daumen von ihr nahm. Der federnde Zweig rich tete sich gerade und schleuderte die Muschelschale mehrere Meter weit.

Läufer tat einen Schritt nach der Schale, um sie aufzuheben. Doch da blieb er unvermittelt stehen. Ein neuer Gedanke schoß ihm durch den Kopf. Lange starrte er schweigend der fortgeflogenen Muschel nach, als habe er ein Gespenst gesehen.

Ein federnder Zweig, eine straff gespannte Faserschnur — und ein leichter, scharfer Gegenstand, der fortgeschnellt werden konntel Das war die Antwort auf eine wichtige Frage, die er sich seit langem stellte. Jetzt kannte er das Geheimnis der Kariben.

Oftmals hatte er Zweige zurückschnellen sehen, wenn er selbst oder ein anderer sie losließ, aber noch nie hatte er darüber gründlicher nachgedacht. Nun schien es, als sei auch in ihm etwas zurückgeschnellt. Er kniff die Lippen zusammen, suchte eine schärfere Muschelschale und begann eifrig noch mehr Zweige abzuschneiden.

In diesem Augenblick kam Sägefisch aus den Uferbüschen und trat zu ihm.

„Was machst du da, Junge?" fragte er. „Willst du einen Korb machen?"

Läufer sah von seiner Arbeit auf und begegnete dem Blick des Häuptlings.

„Ich denke mir gerade etwas aus, das wir wahrscheinlich dringender brauchen als alles andere", antwortete er ernst. „Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen muß, damit es brauchbar wird. Häuptling, würdest du mich nach der größeren Insel hinüberfahren und einige Zeit dort bleiben lassen — ganz allein?"

Sägefisch furchte die Stirn.

Wäre ihm irgendein anderer von den Burschen mit einem solchen Verlangen gekommen, dann hätte der Häuptling wohl mit einem Nein geantwortet. Jetzt, wo man soviel zu tun hatte, war nicht die rechte Zeit, jemanden zu beurlauben. Mußte man doch Lebensmittelvorräte beschaffen, Regendächer bauen, Fischfanggeräte herstellen und vieles andere mehr.

Ganz zu schweigen davon, daß man scharf Ausschau halten mußte, ob etwa Kriegskanus der Feinde nahten.

Aber andrerseits war Läufer kein Faulpelz, sondern ein geschickter und williger Junge. Es konnte ja sein, daß er wirklich etwas Wichtiges vorhatte. Wenigstens schien er es selbst zu glauben.

Der Häuptling nickte nachdenklich.

„Ja, ich gebe dir Urlaub, wenn du meinst, daß es irgendwie nützlich für uns sein kann. Worum handelt es sich?"

Läufer schaute über das weite Meer und zögerte mit der Antwort. Er wußte selbst nicht recht, woher er den Mut nahm, so mit dem Häuptling zu reden.

„Würdest du mir die Antwort ersparen, bis ich meiner Sache ganz sicher bin?" fragte er schließlich mit verhaltener Stimme.

Sägefisch sah ihn scharf an.

„Wie du willst", sagte er. „Ich verlasse mich auf dich, Junge l"

Früh am nächsten Morgen paddelte Läufer über den Sund nach der großen Insel hinüber.

Er hatte Feuer mitgenommen und einen kleinen Tontopf, eine Steinaxt, einige Schaber aus Sandstein und Muschelschalen, sein gesamtes Fischgerät und den Wurfspeer; dazu eine ganze Menge Stöcke, Stäbe und Holzstücke — Material für Speere und Harpunenschäfte.

Einiges hatte er von Sägefisch erhalten, manches andere selbst vom Festland mitgebracht; und drei lange, gerade Stücke feines schwarzes Palmenholz hatte er bei Habichtfeder gegen zwei seiner schönsten Halsbänder — eins aus Kaurischnecken und eins aus Krokodilzähnen eingetauscht.

Der Erfinder

Die Arowaken wohnten nun schon fast vier Wochen auf der kleinen Insel im Korallenmeer.

Irgendwelche feindliche Kanus hatten sie nicht gesehen. Das Wetter war die ganze Zeit schön gewesen, und der Fischfang hatte sich recht gut für sie angelassen, aber trotzdem waren sie mit ihrem Dasein nicht recht zufrieden.

Alle hatten ihre mitgebrachten Feldfrüchte bereits in den ersten Tagen aufgebraucht, noch ehe sie richtig dazu gekommen waren, sich ihre Nahrung aus dem Meer zu beschaffen. Es wäre auch sinnlos gewesen und hätte nichts genützt, wenn sie versucht hätten, sparsam mit den Vorräten umzugehen. Maniokwurzeln und Süßkartoffeln halten sich nicht lange.

Das einzige, was sie von den mitgebrachten Lebensmitteln noch besaßen, war etwas Mais, den man zu einer Art grobem Mehl zerstoßen und dann geröstet hatte. Er wurde in Beuteln aufbewahrt, die man in den Rauch der Kochfeuer hängte.

Dieser Mais war der Notproviant, den man nicht anrühren durfte, solange es etwas anderes zu essen gab.

Die Indianer waren gewohnt gewesen, fast jeden Tag Maissuppe, Casabekuchen und geröstete Bataten zu essen, ganz zu schweigen von dem Salat aus Iraca-Schößlingen und verschiedenen Arten von Bohnen, kleinen gelben Tomaten und saftigen Früchten.

All dies mußten sie jetzt entbehren. Die einzigen eßbaren Früchte, die es auf den Inseln gab, waren die runden schwarzen Beeren der Strandtraubenbüsche, und die waren nur gut für den Durst, den Magen füllten sie nicht.

Daher war es gar nicht so verwunderlich, daß die Arowaken manchmal mürrisch waren und meinten, das Essen sei zu einförmig.

„Brrrl" machte Lange Lanze, als er in ein und derselben Woche zum fünftenmal Seebarsch zum Frühstück bekam. „Fische und Muscheln und Muscheln und Fische, niemals etwas anderes! Wenn man doch bloß mal ein richtiges Stück fetten, saftigen Hirschbraten und eine große Schüssel Maisbrei oder frisch gekochte Bohnen essen könnte!" Seine Frau dachte sicher genau wie er, aber sie ärgerte sich doch so sehr, daß sie fast weinte.

„Das mußt du dem sagen, der das Essen heimbringt!" entgegnete sie zornig. „Warum paddelst du nicht hinüber zum Festland und holst ein paar Körbe Mais und Wurzelknollen von unseren Feldern? Und wenn es nur das Essen wäre, dann wollte ich noch nicht einmal etwas sagen. Aber auf diesem elenden kleinen Inselflecken gibt es ja auch keine Baumwollsträucher, so daß ich weder spinnen noch weben kann, keine Agaven, um Gürtel davon zu machen, und kein Sumpfgras mit starken Fasern. Wenn wir lange hierbleiben, werden wir am Ende alle nackt herumlaufen wie diese widerlichen Kariben, die mehr Kobolde als Menschen sind. Und dann werden wir mit der Zeit wohl auch Menschenfresser — wenigstens einige von uns. Das würde dir wohl passen, du widerliches, gefräßiges Untier!"

Lange Lanze hütete sich, ihr zu antworten. Er wußte aus langer Erfahrung, daß es keinen Zweck hatte, verständig mit Kaurischnecke zu reden, wenn sie so gelaunt war. Er mußte warten und versuchen, sie auf andere Weise wieder zu besänftigen.

Am selben Abend fuhren er, Fregattvogel und Habichtfeder mit einigen von den Jungen nach der größeren Insel hinüber und legten sich im Ufergebüsch auf die Lauer. Sie wurden von den Mücken und den kleinen Sandfliegen grausam gebissen und zerstochen und mußten doch geduldig warten; aber als der Vollmond seinen höchsten Stand am Himmel erreicht hatte, wurde ihre Geduld belohnt.

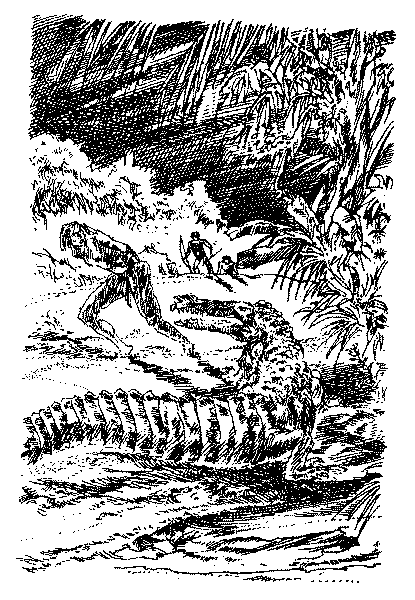

Eine große grüne Suppenschildkröte krabbelte auf eine lange Sandbank, um dort ihre Eier zu legen.

Als die Indianer aus dem Gebüsch stürzten und ihr den Rückweg zum Wasser verlegten, zog die Schildkröte nur Kopf und Beine in ihren Panzer zurück, so weit sie konnte. Das war ihre Art, Unannehmlichkeiten aus dem Wege zu gehen; aber diesmal war es vergebens.

Die Indianer schoben zwei dicke Hebelstangen zwischen ihren Bauchpanzer und den Erdboden und wälzten sie auf den Rücken. Da lag sie, griff mit den Schwimmbeinen plump in die Luft und war völlig hilflos. Diesen Trick kann man nicht bei allen Schildkröten anwenden, denn manche Arten können sich wieder in die richtige Lage bringen, aber bei der großen Suppenschildkröte macht er sich gut.

Alle im Lager aßen Schildkrötensuppe, Schildkrötenbraten und Schildkröteneier, die man in der heißen Asche gebraten hatte. Der Schmaus dauerte zwei Tage, dann galt es wieder mit Fischen und Muscheln vorliebzunehmen.

Es war übrigens ganz gut, daß die Schildkröte so rasch aufgezehrt wurde, denn von allen Gerichten ist Schildkröte wohl dasjenige, das man am schnellsten überbekommt, wenn man nichts anderes zur Abwechslung hat.

Die Bocaná-Arowaken waren sicher eins von den friedlichsten Völkern, die man sich nur denken kann; aber das einförmige Essen begann sich bei den meisten allmählich bedrückend auf die Stimmung auszuwirken.

Eines schönen Tages wurden ihre Gedanken jedoch auf etwas anderes gelenkt.

Einige von den Frauen waren wie gewöhnlich ins Meer hineingewatet, um große Strombus-Schnecken und Muscheln vom Meeresboden aufzusammeln. Davon gab es jetzt nicht mehr soviel wie vor einigen Wochen. Die Frauen mußten deshalb etwas weiter vom Ufer weggehen, um die größten und besten zu finden. Sie mußten sich nur davor hüten, auf einen der schwarzen Seeigel zu treten, die hier und da in großen Haufen lagen und ihre langen, nadelspitzen, giftigen Stacheln nach allen Seiten spreizten. Es schmerzt kaum etwas so sehr wie ein Stich von einem Seeigelstachel.

Strandlilie, Kaurischnecke und zwei weitere Frauen waren gerade dabei, eine Anzahl großer Schnecken an einer Stelle heraufzuholen, wo das Wasser ungefähr einen Meter tief war. Das bedeutete, daß sie jedesmal richtig untertauchen mußten, da sie ja nicht besonders groß waren.

Zuweilen bekam eine von ihnen das Übergewicht, wenn sie eine Schnecke vom Meeresboden heraufholen wollte, und kam mit den Beinen nach oben. Das machte ihnen jedoch nicht das geringste aus,• denn sie alle konnten schwimmen wie Ottern.

Sie lachten bloß über ihre nassen Purzelbäume und rangen das Meerwasser aus ihrem langen schwarzen Haar.

Da sah die Schwägerin des Häuptlings, Lachauge, einige besonders große und schöne Schnecken, die im tieferen Wasser lagen. Die wollte sie natürlich gern haben, um diese dann oben auf die anderen im Korb legen zu können.

Lachauge stieß sich mit den Beinen ab und tauchte weit hinaus.

Durch das kristallklare Wasser konnten die anderen Frauen sehen, wie sie mit jeder Hand eine riesengroße Schnecke packte.

Im selben Augenblick stieß Strandlilie einen lauten Schrei aus: „Barracuda!"

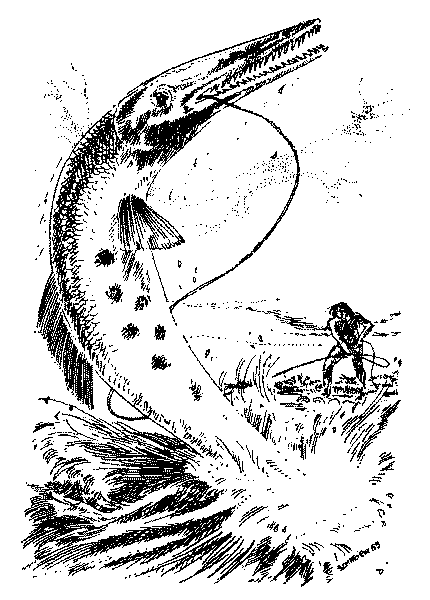

Ein langer, schmaler Fisch kam aus dem tieferen Wasser herangeschossen, geradewegs auf die tauchende Frau zu. Alle sahen, daß es ein Barracuda war, einer von den großen Pfeilhechten mit den dunklen Querstreifen, die wohl die gefräßigsten und raubgierigsten aller Fische des Meeres sind.

Ein ausgewachsener Barracuda kann dem Menschen ebenso gefährlich werden wie ein Hai, und dieser war wenigstens zwei Meter lang. Die Frauen schrien aus Leibeskräften und schlugen mit den Handflächen auf die Wasseroberfläche, daß es klatschte, um den Raubfisch zu vertreiben. Aber der Barracuda ist nicht feige und nicht so leicht zu erschrecken wie die meisten Haie. Er ließ sich nicht verjagen, sondern machte eine jähe Wendung und grub seine langen, scharfen Zähne in das eine Bein der Tauchenden.

Mehrere Männer hatten das Schreien gehört und kamen mit erhobenen Harpunen angerannt. Einer von ihnen stürzte sich ins Wasser und bekam das Mädchen am Arm zu fassen, als dieses in einem Strudel blutigen Schaums an die Oberfläche kam.

Der Barracuda riß und zerrte an seinem armen Opfer wie ein ausgehungerter Wolf.

Mit vereinten Kräften gelang es zwei Männern, die Verletzte in flacheres Wasser zu ziehen. Erst dann ließ sie der große Raubfisch los und schwamm ins tiefe Wasser hinaus.

Steinmesser und Habichtfeder schleuderten ihm ihre Harpunen nach, aber sie trafen ihn nicht.

Lachauge war sehr böse zerbissen. Sie hatte mehr als zwanzig tiefe Wunden, die ihr die furchtbaren wie derbe Nägel aussehenden Hauzähne geschlagen hatten. Aus der einen Wade war ein großes Stück Fleisch herausgerissen.

Der Medizinmann lief so schnell herbei, wie ihn seine alten Beine trugen, murmelte Beschwörungen und legte Verbände von Heilkräutern auf die Wunden. Schließlich gelang es ihm, das Blut zu stillen; aber die arme Lachauge kam bei diesem Abenteuer nur mit knapper Not mit dem Leben davon.

Aber damit nicht genug.

Als einige Frauen und zwei Männer am nächsten Morgen hinaus-wateten, um Schnecken zum Frühstück zu holen, kam der Barracuda wie ein Speer angeschossen, noch ehe sie eine Tiefe von einem Meter erreicht hatten.

Glücklicherweise erblickten sie ihn rechtzeitig, so daß sie sich auf eine Sandbank retten konnten; aber das Untier wollte sich nach seinem mißglückten Überfall nicht davonmachen. Die Indianer sahen, wie der Barracuda im tieferen Wasser hin und her schwamm, als warte er nur auf eine neue Gelegenheit.

Sägefisch und Habichtfeder fuhren auf einem kleinen Floß hinaus und nahmen ihre besten Harpunen mit, aber der Barracuda schien zu ahnen, daß sie gefährlich waren, und zeigte sich nie in Wurfweite. Er schwamm jedoch viel schneller hin und her, als die Männer das schwerfällige Floß hantieren konnten.

Stumpfnase nahm eins von den anderen Flößen und versuchte ihn mit seinem besten Knochenhaken und einem lebenden Fisch als Köder zu angeln.

Zuerst schien der große Fisch argwöhnisch zu sein, aber als der Köder weit genug von dem Floß des Anglers fortgetrieben war, schoß der Barracuda plötzlich heran und schnappte nach ihm. Er hätte den Indianerjungen beinahe kopfüber ins Wasser gerissen, als er mit dem Haken im Rachen davonschnellte. Vorsorglich hatte Stumpfnase das freie Ende der Angelschnur an einen der Floßstämme gebunden, und so brauchte er die Schnur nur behutsam anzuziehen und wieder loszulassen, so daß der Barracuda sich selbst müde arbeitete.

Trotz seiner Jugend war Stumpfnase ein geschickter und erfahrener Angler, der schon große Fische gefangen hatte.

Lange war die Schnur gespannt wie eine Geigensaite, und das Floß wurde hin und her gezogen, während der Barracuda sich bald oben an der Wasseroberfläche tummelte und meterhoch heraussprang, um sich loszureißen, bald in die Tiefe hinabstieß und sich am Meeresboden zwischen den Korallenfelsen zu verstecken suchte.

Der Indianerjunge zog und nickte aus Leibeskräften an der Schnur, aber zunächst war der Fisch noch stärker als er.

Plötzlich fiel die gespannte Schnur schlaff zurück. Stumpfnase holte sie mit finsterer Miene ein. Er ahnte, was geschehen war.

Der Haken war fort. Die scharfen Zähne des Barracuda hatten die Schnur unmittelbar über dem Knoten abgebissen.

Wie der Fisch sich dann von dem knöchernen Haken befreien konnte, ist schwer zu sagen. Vielleicht gelang es ihm, diesen an einem Korallenast auszubrechen. Jedenfalls war er während der nächsten zwei bis drei Stunden verschwunden. Dann kam er wieder.

Nun biß er nicht mehr auf Köder, aber man brauchte nur einige Meter vom Strand ins Wasser zu waten, um ihn wie einen Blitz heranschießen zu lassen. Es sah fast so aus, als sei er entschlossen, sich wegen des Fangversuchs zu rächen.

Der Medizinmann schaute bekümmert drein. Die wichtigsten Bestandteile der täglichen Nahrung hatten sie ja doch gerade dadurch gewonnen, daß die Männer hinauswateten und angelten oder die Frauen verschiedene Arten von Tieren vom Meeresboden auflasen.

Nun war das nicht mehr möglich. Es war lebensgefährlich, in tieferes Wasser hinauszuwaten oder -zuschwimmen, solange sich dieses Untier in der Nähe befand.

Die Männer konnten natürlich auch weiterhin Fische von den Flößen aus angeln und harpunieren. Aber für etwa vierzig Menschen brauchte man schon große Mengen von Fischen. Das Essen wurde noch einförmiger, als man nicht mehr nach Muscheln, Schnecken und Krebsen zu tauchen wagte.

Der Fischfang war ebenfalls ungewöhnlich schlecht. Er sah aus, als ob der raubgierige Barracuda nicht nur die Menschen bedrohte, sondern auch die der Ernährung dienenden Fische aus der Nähe der Insel vertrieb.

So lagen die Dinge, als Sägefisch nach Ceysén hinüberpaddelte, um nach Läufer zu sehen.

Sie hatten nicht wieder miteinander gesprochen, seitdem sie sich vor mehreren Wochen am Strand getrennt hatten. Der Junge war wie vom Erdboden verschluckt, niemand auf der kleinen Insel hatte ihn auch nur flüchtig gesehen oder bemerkt, wenn man von dem Rauch seines Kochfeuers absah.

Nun wollte der Häuptling wissen, was aus seinem geheimnisvollen Plan geworden war.

Es dauerte nicht lange, und er hatte den Jungen gefunden. Läufer hatte ein kleines Feuer angebrannt und war gerade dabei, sich aus Strandmuscheln eine Suppe zu kochen, als Sägefisch aus dem dichten Gebüsch trat und sich ihm gegenüber auf den Stamm eines umgefallenen Baums setzte.

Beide schwiegen eine Zeitlang.

„Nun", fragte endlich der Häuptling, „hast du gefunden, was du gesucht hast?"

Läufer antwortete nicht sogleich, aber er hob den Kopf. Nun sah der Häuptling, daß er sich sehr verändert hatte. Innerhalb so kurzer Zeit

fast in einem erschreckenden Grade. Er war so abgemagert, daß ihm die Rippen herausstanden wie Weiden aus einem Korb. Das lange schwarze Haar hing ihm struppig und ungekämmt um die Schultern. Das Hüfttuch bestand nur noch aus Fetzen auf dem Leibe, als habe er versucht, Faden um Faden herauszuziehen.

Am meisten hatte sich jedoch der Ausdruck seines Gesichts verändert. Es war jetzt nicht mehr eifrig und jungenhaft, sondern hatte einen Zug von stillem Ernst bekommen.

„Ja", antwortete er nach einigen Minuten, „es sieht so aus. Ich habe so etwas wie eine Antwort erhalten. Mit der Zeit wird das sicher noch besser werden, aber für den Notfall taugt es schon so, wie es jetzt ist."

Er hielt die Hände vor sich hin und sah sie an. Sie waren voller Schwielen und Reibwunden; sie zeugten von harter Arbeit.

„Wenn das alles ist, was du mir zu zeigen hast, dann ist es wohl am besten, du kommst mit mir zurück", sagte Sägefisch mit sorgenvoller Miene. „Die Schwester meiner Frau wurde vorgestern von einem großen Barracuda angegriffen. Wir konnten sie noch retten, aber nun schwimmt das Untier von einem Fisch den ganzen Tag am Strand hin und her, als ob es uns bewacht. Viele beginnen schon zu glauben, dieser Barracuda sei gar kein richtiger Fisch, sondern ein böser Wassergeist, den die elenden Zauberer der Kariben hergeschickt haben, um uns Schaden zuzufügen. Er kommt nie in die Reichweite einer Harpune, und er beißt nicht am Haken an. Da wir unsere Nahrung nun nicht mehr vom Meeresboden auflesen können, muß jeder Mann und jeder Junge im Dorf von den Flößen beim Angeln helfen."

„Ein Barracuda, der Menschen frißt, hast du gesagt, Häuptling?" Läufer erhob sich so voller Freude, als hätte man ihm anstatt schlechter Nachrichten eine recht gute überbracht. „Dann komm, wir wollen ihn gleich aus dem Meer ziehen, damit wir ihn noch zum Mittagessen zubereiten können!"

„Glaub mir, das ist nicht so leicht getan. Ich sagte dir doch schon, er beißt auf keinen Köder und scheint genau zu wissen, wie weit wir einen Speer werfen können."

„Sicher ist es so, wie du sagst, Häuptling. Aber ich glaube kaum, daß er weiß, was ich für ihn bereithalte — mag ihn getrost ein böser Medizinmann geschickt haben."

Läufer trat an einen alten, schräg geneigten Baum und steckte die Hand in dessen hohlen Stamm.

„Sieh ihn dir an, Häuptling!"

Er wandte sich um und hielt einen leicht gekrümmten Stab in die Höhe, der auf der einen Seite glatt und auf der anderen halb gerundet war und an beiden Enden Einkerbungen hatte. Der Stab war genauso lang wie er selber.

Läufer drückte ein Knie gegen den Stab und bog ihn stärker. Als er krumm genug war, spannte er einen Strang aus gewachsten Fasern zwischen die beiden Einkerbungen.

Dann entnahm er dem Versteck einen Pfeil, setzte das Pfeilende auf die Mitte des Strangs und spannte den starken Bogen mit einem langen, sehnigen Zug.

„Siehst du den großen grauen Fleck da drüben an dem Baumstamm?" fragte er.

Und schon ließ er den Pfeil fliegen. Dieser schlug in den Baumstamm und blieb dort zitternd einige Finger breit neben dem Ziel stecken. Sägefisch sprang von seinem Platz auf und stürzte an den Baum, in dem der Pfeil stak. Er streckte die Hand aus und berührte ihn, als traue er seinen Augen nicht.

„Ein richtiger Bogen!” sagte er schließlich. „Und du kannst auch damit schießen. Aber mir scheint, irgendwie ist er anders als die Bogen der Kariben, obwohl ich diese natürlich nur von weitem gesehen habe."

„So soll es ja auch sein, er soll anders sein als die Bogen der Kariben!" erwiderte Läufer heftig. „Dies ist ein arowakischer Bogen. Unser Bogen, Häuptling! Nimm diesen hier, er soll dir gehören. Ich habe noch einen Bogen und mehrere Pfeile hier in dem Baum, und ich werde noch viel mehr anfertigen, sobald ich kann. Wenn du willst, können wir ja Zielschießen auf den Barracuda machen, da werden wir ja sehen, ob karibische Zauberfische arowakischen Pfeilen gewachsen sind!" Er hielt einige Pfeile aus leichtem, festem Mangeletaholz in die Höhe. Jeder von ihnen war mit einer furchtbaren Spitze versehen,woran sich zwei Reihen von Widerhaken befanden, angefertigt aus den Stacheln, die der Stachelrochen an seinem Schwanz hat.

Eine lange, kräftige Faserschnur war am Schaftende eines jeden Pfeils angebunden.

„Eben diese hier habe ich zum Schießen von Fischen angefertigt", nahm Läufer das Gespräch wieder auf. „Wenn du einverstanden bist, Häuptling, dann können wir beide auf dem kleinen Floß hinausfahren. Wir nehmen Schildkrötenfleisch mit und binden es an ein Stück leichtes Holz, so daß es nicht ins Wasser sinkt. Sehen wir den Barracuda kommen, dann werfen wir die Lockspeise ins Meer. Er wird vermutlich nicht danach schnappen, aber sicher einmal an die Oberfläche heraufkommen, um sich das Fleisch näher anzusehen, und dann schießen wir. Vielleicht ist es am besten, wenn du dich erst ein wenig im Bogenschießen übst, Häuptling? Nein, nimm keinen von diesen Pfeilen. Die Spitze könnte abgehen, und ich habe keine Rochenstacheln mehr. Nimm lieber den hier mit der Spitze aus Schwarzpalmenholz, er fliegt ungefähr genauso weit und ist gut zum Üben."

Läufer hielt jäh inne und schnappte ein paarmal nach Luft Es geschah selten, daß er so lange redete. Aber noch seltener kam es vor, daß ein Indianerjunge den Stammeshäuptling unterweisen mußte.

Sägefisch betrachtete fast demütig den Bogen und den Pfeil in seinen Händen.

„Glaubt mein Bruder wirklich, daß auch ich mit solch einem Ding schießen lerne?" fragte er.

Läufer fuhr zusammen, als er die Worte „mein Bruder" hörte. So redeten sich erwachsene Männer an, besonders bei feierlichen Anlässen.

„Aber ja, mein Vater", erwiderte er. „Viel besser als ich, denn mein Vater ist ein großer Häuptling, und ich bin nur ein kleiner Junge. Wenn mein Vater übt, wird er bald ein besserer Bogenschütze werden als irgendein Karibe."

Sägefisch ließ es sich nicht zweimal sagen, er begann sich sogleich im Gebrauch der neuen Waffe zu üben.

Die ersten Versuche fielen natürlich ungeschickt aus, aber nachdem er es ein dutzendmal probiert hatte, kam er der Sache auf die Spur, und im Lauf einer weiteren Stunde schoß er für einen Anfänger schon recht gut.

„Nun sollte mein Vater die Arme vielleicht ein Weilchen ruhen lassen", riet ihm sein junger Kamerad. „Wenn wir den Barracuda in Schußweite haben, müssen wir versuchen, ihn gleich mit den ersten Pfeilen richtig zu treffen. Wenn wir ihn nur streifen oder verwunden, merkt er, daß wir gefährlich sind, und dann wird es vielleicht schwer werden, auf richtige Schußweite an ihn heranzukommen." Er überlegte einen Augenblick und fuhr dann fort: „Da ist etwas, das ich nicht ganz verstehe. Als ich neulich auf einen Fisch im Wasser schoß, mußte ich mindestens eine Handbreit unter ihn zielen, um ihn zu treffen. Kommt das daher, daß das Wasser die Richtung des Pfeils verändert?"

Der Häuptling hielt die Lider gesenkt und warf ihm einen Seitenblick zu. Ein kluger Junge, dachte er. Hat soeben das Beste zustande gebracht, das je einer aus dem ganzen Stamm geschaffen hat, und ist doch nicht aufgeblasen.

„Woher kriegen wir Schildkrötenfleisch?" fragte Sägefisch.

„Ich habe heute nacht eine Karettschildkröte gefangen”, antwortete Läufer, „aber ich hatte noch nicht die Zeit, sie zu schlachten. Ich habe ihr nur die Beine zusammengebunden, nachdem ich sie auf den Rükken gedreht hatte. Ich wollte morgen zu der kleinen Insel zurückfahren und die Schildkröte mitbringen. Welches Stück soll ich als Köder nehmen?"

„Nimm die Leber, die riecht wohl am stärksten."

Die Schildkröte war bald geschlachtet, und kurz darauf paddelten die beiden Bogenschützen das Floß über den schmalen Sund und über die Schneckenbänke. Dort zogen sie die Paddel ein und ließen das Floß treiben.

Lange Lanze und Fregattvogel, die auf einem hohen Korallenfelsen standen und Ausschau hielten, riefen und zeigten mit den Händen. Sie hatten den Barracuda soeben wieder vorbeistreichen sehen. Läufer nahm die Schildkrötenleber, die fest um einen kleinen Schwimmer von Balsaholz gebunden war. Er warf sie einige Meter vom Floß entfernt ins Wasser und fragte Sägefisch flüsternd: „Ist mein Vater soweit?"

Sie spannten ihre Bogen zur Hälfte und warteten dann reglos. Der Köder schwamm kaum einige Minuten auf dem Wasser, als der Barracuda auch schon wie ein Torpedo herangeschossen kam. Der Blutgeruch schien ihn angelockt zu haben. Ein paarmal strich er dicht an der Lockspeise vorbei. Dann machte er eine jähe Wendung und schnappte zu. Für einen Augenblick war sein Rücken über dem Wasser zu sehen.

„Jetzt!"

Zwei Bogensehnen klatschten gegen das Holz, zwei lange Pfeile flogen durch die Luft. Sägefischs Pfeil kratzte den großen Fisch nur am Rücken und riß ihm ein paar Schuppen aus, die im Wasser langsam zu Boden tanzten. Aber Läufer war geübter und hatte besser gezielt. Sein Pfeil fuhr dem Fisch tief in die Seite, ungefähr eine Handbreit hinter der Kiemenspalte.

Der Barracuda sprang senkrecht in die Luft und fiel mit einem gewaltigen Geplätscher wieder ins Wasser zurück. Dann versuchte er davonzuschießen, aber das ging nicht so schnell wie sonst.

Der Pfeilschaft ragte aus dem Wasser heraus und wirkte wie eine Bremse, so daß er nur in großen Kreisen herumschwimmen konnte, und die Schnur hielt ihn in der Nähe des Floßes.

„Am besten, wir ziehen den Pfeil heran und schießen wieder, sobald der Fisch an die Oberfläche kommt", flüsterte Läufer voll Eifer. Der Häuptling war einverstanden. Er war jetzt genauso bei der Sache wie der Junge. Als der Barracuda zum zweitenmal in der Nähe des Floßes auftauchte, bekam er den Pfeil des Häuptlings in den Rücken, und nun war er nahezu hilflos. Nach einigen Minuten lag er längsseits an dem Floß und biß tückisch um sich.

Läufer schlug ihn mit der Steinaxt auf den Kopf. Dann zogen sie ihn auf das Floß.

Gab das einen Jubel auf der Insel, als die beiden Bogenschützen den langen Fischkörper an Land schleiften!

Alle wollten sich nun die neuen Waffen genauer ansehen, und alle lobten Sägefisch und seinen jungen Kameraden.

Schließlich kam auch der Medizinmann hinunter an den Strand. Er hob einen Zweig auf, berührte damit den Barracuda; dann warf er den Zweig ins Meer. Wenn die bösen Zauberer der Feinde den Fisch geschickt hatten, dann war der Zauber jetzt gebrochen.

„Dieser Fisch kann gegessen werden", sagte er ruhig. Dann wandte er sich an die Fänger.

„Hast du also doch karibische Bogen gemacht, du Schlingel!" sagte er und drohte Läufer mit seinem Stock. Er versuchte eine empörte Miene aufzusetzen, was ihm jedoch nicht ganz gelang.

„Nein, Großvater", antwortete der Häuptling, „das hier sind ganz und gar arowakische Bogen und Pfeile."

„Hm, hm", sagte der Medizinmann, „was für ein Unsinn! Wer hat je von arowakischen Bogen und Pfeilen gehört? Kannst du mir eine ordentliche Antwort auf diese Frage geben?"

„Das hier sind natürlich die ersten", räumte Sägefisch ein. „Aber du siehst doch selber, Großvater, daß sie ganz anders sind als die Bogen der Kariben — (Das war natürlich nicht ganz überzeugend, denn weder der Häuptling noch der Medizinmann wußten, wie ein karibischer Bogen aussah.) —, und da sie von einem Arowaken erfunden und angefertigt worden sind, so ... Übrigens hat Großvater Mummel ja selber gesehen, wie gut man damit Fische schießen kann, sogar karibische Zauberfische."

„Hm, hm, mag schon sein, wie du sagst. Aber nun soll Läufer selber antworten und sich nicht hinter dem Rücken des Häuptlings verkriechen. Was hast du dir denn noch ausgedacht, Junge?"

Der Bursche zögerte mit der Antwort, aber schließlich mußte er doch sagen, was er noch auf dem Herzen hatte.

„Großvater, hast du vor einiger Zeit nicht selbst gesagt, daß es gut wäre, wenn es ein arowakisches Kanu gäbe?"

„Ein arowakisches Kanu, Junge? Hm, wie sollte so ein Ding denn aussehen?"

Läufer begann in dem Bastbeutel zu suchen, den er an seinem Gürtel hängen hatte. Da waren Fadenreste, einige Angelhaken aus Muschelschalen, in einen Fetzen Tuch eingewickelt, und Wachs- und Harzbrocken. Aber schließlich fand er, was er suchte: ein Päckchen, eingehüllt in ein Stück Baumwollstoff, das er von seinem Hüfttuch abgerissen hatte.

Vorsichtig öffnete er das Päckchen und zeigte ein Kanumodell, das er aus einem Stück Treibholz geschnitzt hatte.

„So soll es aussehen, Großvater", sagte er ruhig.

Sein Gesicht zeigte jetzt keine Spur von Zaghaftigkeit oder Schüchternheit mehr. Er war ein Mann, der mit einem Mann redete.

Der Medizinmann nahm das kleine Modell vorsichtig in seine alten, runzligen Hände und ging an einen kleinen Tümpel zwischen den Felsen, der von der Flut zurückgeblieben war.

Dort setzte er das Kanu auf das Wasser und sah, wie gut es schwamm. Nach einer Weile belud er es mit einigen kleinen Korallenstücken, doch auch durch die Belastung kenterte es nicht.

Schließlich erhob er sich und reichte das Modell zurück. Alle sahen, wie seine schwarzen Augen vor Zufriedenheit funkelten und wie es um seine Mundwinkel zuckte.

„Geh du hin und bau dein arowakisches Kanu! Je früher, je besser", sagte er. „Wenn du einige Männer als Gehilfen brauchst, dann kann Sägefisch das wohl regeln, denn die Sache ist wichtig."

Nun wandte sich der Medizinmann um und ging. Als er einige Schritte zurückgelegt hatte, blieb er stehen und erklärte: „Aber das eine sag ich dir ein für allemal: arowakische Kannibalengötter erfindest du mir nicht! Merk dir das, Junge!“

Der Bau des Kanus

Der Bau des arowakischen Kanus war jedoch wesentlich schwieriger als die Herstellung des arowakischen Bogens.

Zunächst einmal mußte man ja einen geeigneten Baum finden, und das war auf den Inseln im Meer nicht leicht, denn der größte Teil der Vegetation bestand dort nur aus verschiedenen Mangrovenarten. Diese Bäume werden selten so stark, daß man sie zu Booten aushöhlen kann. Ihr Holz erweist sich beim Behauen als knochenhart, und außerdem ist es viel zu schwer, um als Holz für ein Kanu zu dienen: es versinkt im Wasser.

Die einzige Möglichkeit, ein Kanu zu bauen, bestand darin, daß man einen großen Baumstamm aushöhlte. Die Indianer besaßen ja keine Baumsägen, auch keine Hobel oder Nägel — sie wußten nicht einmal, was für Dinge das waren. Dazu gehörten sie einem Stamm an, der die Verwendung von Metallen noch nicht kannte. Aus diesem Grunde vermochten sie kein Wasserfahrzeug aus Bohlen zu bauen.

Bretter mit der Hand zurechtzuschnitzen wäre zudem noch mühsamer und schwieriger gewesen, als einen großen Baumstamm auszuhöhlen. Der einzige Baum, dessen Holz für ein Kanu in Frage kam, war der riesige Ceiba, der in der Mitte der größeren Insel auf einem niedrigen Hügel stand.

Der Ceiba war fast zu groß. Vier Männer waren nötig, um den Stamm unmittelbar über den breiten, plankenförmigen Wurzeln zu umspannen, sie konnten gerade noch ihre Fingerspitzen berühren.

„Wie in aller Welt sollen wir diesen Riesen fällen?" fragte Stumpfnase nachdenklich und sah bald an dem gewaltigen Baum hinauf und bald auf seine kleine Steinaxt hinab, die er in der Hand hielt. „Es wird wohl mindestens ein Jahr dauern, bis wir es geschafft haben." „Du redest, wie du es verstehst, Junge!" antwortete der Häuptling. „Wir nehmen natürlich Feuer zu Hilfe."

Sie befolgten die Anweisung von Sägefisch, aber trotzdem ging es recht langsam voran.

Zuerst klopften sie die Rinde von dem Baumstamm und schälten ihn, soweit sie hinauflangen konnten. Dann trugen sie große Mengen dürrer Äste zusammen, schichteten sie um die Wurzeln des Baumes und brannten sie an.

Als das Feuer niedergebrannt war, hatte es die äußerste Schicht des Baumstammes einige Meter hoch verkohlt. Sie konnte abgekratzt oder abgeschlagen werden. Sobald das getan war, wurde erneut Holz gesammelt und Feuer angebrannt.

Mit dem Feuer wagten die Arowaken allerdings nur an windigen Tagen zu arbeiten, an denen keine hohe Rauchsäule von der Insel aufsteigen und der Besatzung irgendeines karibischen Kriegskanus verraten konnte, wo die Flüchtlinge sich niedergelassen hatten.

Die kleinen Kochfeuer auf der kleinen Insel waren nicht so gefährlich. Um diese zu unterhalten, verwandte man nur in der Sonne getrocknetes Brennholz, und das entwickelte nur schwachen Rauch, den die Brise sogleich zerteilte. Aber mit dem Feuerbrand um den Baum und die rauhe Außenschicht des Stammes war es anders.

Tag um Tag verging, und anfangs schien es den Männern, als machten sie nur sehr geringe Fortschritte. Aber mit der Zeit wurde es besser. Von dem vielen Feuer wurde der Ceibabaum nach und nach dürr, und bald mußten die Indianer vorsichtiger mit den Feuerbränden umgehen, um nicht mehr zu verbrennen, als sie wollten.

Die Gefahr, einen Waldbrand zu verursachen, bestand nicht. Die Inseln lagen im tropischen Regengebiet, und Regenwald kann nicht brennen, solange er im Boden wurzelt.

An einem frühen Nachmittag kam ein schweres Unwetter auf, so daß die Indianer eilends nach der kleinen Insel zurückpaddeln mußten, ehe die Wogen im Sund zu hoch gingen.

Sie kamen gerade noch rechtzeitig nach Hause.

Der Sturm wurde immer heftiger. Es war ein Glück, daß sich die wildesten Sturzseen an dem Korallenriff unmittelbar vor der Insel brachen. Sonst wären sie wohl über die ganze Insel hinweggerollt und hätten die Menschen und ihre Habe mit sich gerissen.

Es war jedoch so schon schlimm genug. Die Leute mußten arbeiten wie die Biber, um alles aus der Reichweite der Sturzseen zu bringen. Die beiden größten Flöße, die zu schwer waren, als daß man sie über Land schleifen konnte, mußten auseinander genommen werden. Ihre Stämme verwendete man als Rollen, um die kleineren Wasserfahrzeuge hoch auf den Strand hinaufzuziehen.

Schließlich war alles so sicher wie nur möglich, und unter dem Sturzregen schlotternd krochen die Indianer in ihre kleinen Hütten, die mitten auf der Insel im Buschwerk standen.

Kurz nach Mitternacht wurde die ganze Schar von einem scharfen Krachen geweckt, das durch das Heulen des Sturms und das Dröhnen der Wogen drang.

Die Männer nahmen Feuerfackeln und liefen hinaus, um nachzusehen, ob eine ungewöhnlich schwere Sturzsee die Flöße mit sich gerissen hatte, obwohl diese weit aufs Land hinaufgezogen und an Bäumen festgebunden waren.

Alle Flöße lagen an ihrer Stelle, aber als es tagte, sahen die Indianer, daß sich die Krone des großen Ceibabaums nicht mehr über die anderen Baumwipfel von Ceysén erhob.

Die Dünung ging den ganzen Tag immer noch zu hoch, als daß sie es hätten wagen können, ein Floß zu Wasser zu bringen. Der Boden erzitterte förmlich, wenn die Wogen der Dünung über das Riff rollten und die Insel hinaufschäumten.

In den Abendstunden begann sich das Meer zu beruhigen, und am nächsten Morgen zogen die Männer noch in der Dämmerung zwei der kleinsten Flöße an den Sund.

Alle brannten darauf, zu sehen, was mit dem Kanubaum geschehen war, auf den sie soviel Arbeit verwandt hatten.

Sie fanden ihn umgeworfen. Der Sturm hatte den gewaltigen Stamm genau an der Stelle abgebrochen, wo sie ringsum die tiefe Kerbe eingebrannt und eingehauen hatten.

Im Fallen hatte der Urwaldriese eine ganze Anzahl kleinerer Bäume umgeschlagen. Um seine Krone, aus der nach allen Seiten lange, knorrige Äste herausragten, war im Walde eine regelrechte Lichtung entstanden.

„Da haben wir tüchtige Hilfe bekommen", sagte Läufer, nachdem er sich überzeugt hatte, daß der Stamm bei seinem gewaltigen Aufprall

auf den Erdboden ohne größere Risse geblieben war. „Die Mächte sind uns gnädig gewesen. Hier haben wir nun das Holz, das für ein sehr großes Kanu, ein halb so großes und ein kleines ausreicht."

Er hielt drei Finger in die Höhe.

„Dies alles kann uns auf mehr als eine Weise nützlich sein", sagte der Häuptling und strich sich nachdenklich das Kinn. „Seht, das Unwetter hat uns außerdem ein Stück Land gerodet. Wenn die umgestürzten Bäume hier richtig trocken geworden sind, können wir einen Teil von ihnen als Brennholz verwenden. Das übrige verbrennen wir an Ort und Stelle und säen Mais und Bohnen in die Asche."

Die anderen fanden ebenfalls, dies sei ein guter Gedanke, und so begannen sie mit dem Bau der Kanus.

Zuerst schälten sie alle Rinde von dem Ceibabaum. Dann maß Läufer den großen Stamm mit Stöcken, brachte seine Zeichen an und erklärte den anderen, wie er sich den weiteren Gang der Arbeit dachte.

Einigen von den erwachsenen Männern kam es — besonders am Anfang — sicher ein bißchen sonderbar vor, von einem so jungen Burschen angeleitet und unterwiesen zu werden, der noch nicht einmal einen richtigen Männernamen hatte, sondern noch seinen Jungennamen trug. Aber bei den meisten stand Läufer bereits in hohem Ansehen, seitdem er die Bogen angefertigt hatte, und sie mußten alle zugeben, daß seine Worte einleuchtend waren.

Außerdem hielten der Häuptling und auch der Medizinmann zu ihm, und da konnten ihm die anderen nicht gut widersprechen.

Sie machten sich mit Schwung an die Arbeit — mit Steinaxt, Feuer und Sandsteinreibe. Bald begannen die drei Kanus Gestalt anzunehmen, und da wurde die Arbeit noch schöner. Die Männer waren bald derart von ihrem Kanubau in Anspruch genommen, daß sie sich kaum noch die Zeit zum Fischen nehmen wollten.

Die Frauen waren ziemlich verschnupft, als ihre Männer den Fischfang vernachlässigten, so daß das Essen zuweilen ziemlich knapp bemessen war. Bei den Bocaná-Arowaken hatten die Frauen ganz erheblich mitzureden, und so gingen sie zum Häuptling und sagten ihm ihre Meinung.

Sägefisch und Habichtfeder erzählten ihnen von der neuen Rodung, die beabsichtigt war, um sie wieder aufzumuntern, denn die Frauen liebten den Ackerbau über alles.

„Ja, das klingt ja alles schön und gut", sagte Maisfrau, die Gattin des Häuptlings. „Aber woher kriegen wir den Samen und die Pflanzen, wenn wir das Land mit Brand gerodet haben?'

„Ja, diese Dinge holen wir natürlich mit den neuen Kanus", entgegnete ihr Mann.

Da mußten auch die Frauen einsehen, daß der Bau der Kanus wirklich notwendig war.

Das kleine Kanu wurde zuerst fertig. Es war gerade groß genug für drei Männer; im Notfall konnte es ihrer vier aufnehmen. Läufer hatte es zuerst bauen wollen, um feststellen zu können, ob Änderungen oder Verbesserungen an den größeren Booten nötig waren oder ob das Modell schon in seinem jetzigen Zustand verwandt werden konnte.

Vorsichtig legten die Männer das fertige Kanu auf Baumstammrollen und zogen es an den Sund hinab. Dort waren alle Männer, Frauen und Kinder versammelt, um zuzusehen, wenn das neue Gefährt ins Wasser gebracht wurde.

Es war ein spannender Augenblick. Jetzt würde man sehen, was die neue Erfindung wert war. Hatte Läufer nur Glück gehabt, als er die Bogen anfertigte, oder würde ihm auch sein neuer Plan gelingen?

Jetzt schwamm das Kanu auf dem Wasser. Jeweils mit einem Paddel versehen, stiegen der Häuptling und Läufer an Bord und fuhren hinaus auf das Wasser.

Heißa I — das war nun freilich ein anderes Fahren als mit dem schwerfälligen Floß! Mit einem einzigen Paddelschlag kam man mehrere

Meter weit, und man konnte auch gegen den Wind fahren. Das neue Fahrzeug schwamm wie ein Stück Balsaholz, es schaukelte auf den Wellen wie ein schwimmender Seevogel, und es kam kein Tropfen Wasser über Bord.

Noch war jedoch die Feinarbeit nicht getan, aber das war nur eine Frage der Zeit.

Nach einigen kurzen Proberunden kehrten die beiden Paddler zurück und zogen das Boot unmittelbar vor der Schar der interessierten Zuschauer auf den Sandstrand.

Der Häuptling trat vor den Medizinmann und verneigte sich. Alle anderen lauschten atemlos.

„Was sagt mein Großvater Stehender Bär dazu?" fragte Sägefisch ehrerbietig.

„Ich sage, das Kanu ist gut", erwiderte der alte Medizinmann. „Ich sage, Läufer hat mit dieser Erfindung große Ehre gewonnen. Beim nächsten Neumond sollen ihm alle Erwachsenen ein großes Fest bereiten. Außerdem soll dieses erste Kanu ihm und keinem anderen gehören. Das nächste gehört dem Häuptling, wie es recht und billig ist, und das letzte und größte soll Eigentum des ganzen Stammes sein. Später müssen wir dann zusehen, daß wir noch mehr Kanus bauen. Der Tag wird sicher kommen, an dem jede Familie ihr eigenes Kanu haben wird. Dieses hier gehört jedoch einzig und allein Läufer, und ohne seine Erlaubnis darf keiner damit hinauspaddeln oder zum Fischfang fahren. Jungen wir er können mit der Zeit große Häuptlinge oder weise Medizinmänner werden."

Läufer hielt das Haupt gesenkt und hörte alle diese Worte. Er war so glücklich, daß es ihm fast Schmerzen bereitete.

Man denke nur — das erste Kanu des Stammes sollte ihm gehören! Er konnte damit zum Fischen fahren, wann immer es ihm gefiel, und er konnte es seinen Freunden borgen.

Der Medizinmann hatte ihn vor dem ganzen Stamme gelobt, und was das Schönste von allem war: Beim nächsten Vollmond würde sein Fest gefeiert werden. Das konnte nur bedeuten, daß er einen neuen Namen erhalten, für erwachsen erklärt und mit allen Rechten eines Mannes ausgestattet werden sollte.

Der Häuptling trat zu ihm und klopfte ihm freundlich auf die Schulter.

„Nun wissen wir, wie wir es machen müssen, wenn wir die anderen Kanus bauen", sagte er. „Nimm einen guten Kameraden mit und fahr hinaus zum Fischen. Du hast in letzter Zeit hart gearbeitet und wirst eine Abwechslung brauchen können."

Läufer winkte Stumpfnase, und beide begannen im flachen Wasser nach Krabben zu suchen. Als sie genügend gefunden hatten, fuhren sie hinaus ans Riff, um sich dort hinzusetzen und zu angeln.

Nach einigen Stunden befanden sie sich wieder auf der Rückfahrt, nun mit so viel Fischen versehen, daß sie dem ganzen Lager als Mahlzeit dienen konnten. Mit dem schnellen Kanu war es leicht, an die besten Angelstellen zu gelangen.

Als sie in die Meerenge hereingepaddelt kamen, hörten sie von der größeren Insel regelmäßige Schläge der Steinäxte herüberhallen. „Ja", sagte Stumpfnase, „nun bist du bald ein Mann und wirst nicht mehr Läufer genannt werden. Und dann wirst du wohl kaum noch mit einem Jungen wie mir hinausfahren und fischen."

„Jetzt redest du Unsinn", antwortete Läufer ein wenig verärgert. „Wir zwei bleiben immer gute Freunde, was auch geschieht. Gewiß wirst du auch bald etwas Nützliches tun, dann einen richtigen Männernamen erhalten und zum Ima tule erklärt werden — zum erwachsenen Mann."

„Das sagt sich leicht", erwiderte Stumpfnase. „Aber es wird nicht leicht werden, nachdem du zwei so große Dinge wie den Bogen und das Kanu erfunden hast. Jetzt genügt es sicher nicht mehr, wenn man mit irgendeiner Kleinigkeit kommt. Es muß nun schon etwas wirklich Nützliches sein, und so etwas kann ich mir sicher nicht ausdenken." „Natürlich kannst du das!" ermutigte ihn Läufer. „Was ich getan habe, war eigentlich gar nichts Besonderes. Ich hatte ja gesehen, wie die Bogen und die Kanus der Kariben ungefähr aussahen, als ich mit Sägefisch nach ihnen Ausschau hielt. Dann habe ich bloß nachgedacht, warum sie so sein mußten, und darauf brauchte ich nur noch etwas Ähnliches zu versuchen. Das war alles. Dir wird sicher auch mal ganz unvermutet ein guter Einfall kommen. Dann mußt du dich nur daran hängen wie ein Schildfisch an eine grüne Schildkröte, und ehe du dich versiehst, ist die Sache fertig."

Stumpfnase starrte seinen Kameraden einen Augenblick mit weit aufgerissenen Augen an.

„Wie ein Schildfisch an eine grüne Schildkröte — hat mein großer Bruder das gesagt?" fragte er langsam und mit einer kleinen Pause nach jedem Wort.

„Ja, warum?" erwiderte Läufer verwundert.

Stumpfnase lachte herzhaft. Dann wurde er jedoch plötzlich wieder ernst und begann erneut aus Leibeskräften zu paddeln.

Läufer sah ihn erstaunt an.

„Worüber hast du gelacht?" fragte er.

„Ich mußte nur an etwas denken", erwiderte Stumpfnase ausweichend. „So ist das, wenn man mit klugen Leuten im Kanu ausfahren darf." Während des ganzen folgenden Abends war kein vernünftiges Wort aus ihm herauszukriegen, aber früh am nächsten Morgen bat er Läufer, ihm für kurze Zeit das Kanu zu leihen, er wolle einige Stachelrochen harpunieren.

Das durfte er natürlich, und einige Zeit später kam er zurück und gab Läufer einen stattlichen Rochenstachel, fast doppelt so lang wie ein Finger und spitzer als der spitzeste Feuerstein. So eine Pfeilspitze mußte man suchen.

„Ich danke dir für das Geschenk", sagte Läufer. „Sobald ich gutes Material habe, werde ich für meinen Bruder Stumpfnase einen Bogen machen."

„Das wäre ein großes Geschenk für ein kleines, aber es wissen ja alle, daß Läufer gern viel für wenig gibt", erwiderte Stumpfnase. „Darum sagen wohl auch so viele, er habe das Zeug zu einem Häuptling. Wollen wir morgen hinausfahren und fischen, ganz früh?"

„Ja, gern. Aber wohin fahren wir diesmal? Wieder hinaus an das große Korallenriff?"

„Nein, ich habe eine neue Angelstelle entdeckt, die bis jetzt noch keiner kennt. Sie liegt drüben an der anderen Seite von Ceysén."

„Gut, dann fahren wir dorthin."

Es war fast noch dunkel, als Stumpfnase vom Strand heraufgeschlichen kam und Läufer mit einem kleinen Zweig an der Fußsohle zu kitzeln begann.

Er vermied es, seinen Kameraden jäh aufzuwecken. Das war bei ihrem Volk nicht üblich. Die Indianer glaubten, wenn man schlafe, befinde sich die Seele auf Reisen, und man erwache, wenn sie zurückgekehrt sei.

Sie meinten, daß jeder Mensch zwei Seelen besaß, eine kleine und eine große. Die große Seele begab sich auf Reisen, wenn man schlief, und die Träume waren Abenteuer, die die Seele erlebte, wenn sie sich vom Körper getrennt hatte. Daher hielten die Indianer auch Träume für eine Art Wirklichkeit und machten keinen großen Unterschied zwischen der wachen Wirklichkeit und dem Traumgeschehen.

Wurde man zu jäh geweckt, dann konnte es geschehen, daß die kleine Seele die große nicht mehr rechtzeitig zurückrufen konnte; erwachte man, ehe die große Seele zurück war, dann vermochte diese nicht mehr in den Körper einzugehen und fuhr sonstwohin. Allein gefiel es dann der kleinen Seele nicht mehr im Körper, sie wollte ebenfalls hinausfliegen, um die große Seele zu suchen. Dann wurde man krank und starb, so glaubten die Indianer.

Daher weckten sie einen schlafenden Menschen immer sehr langsam und vorsichtig, damit seine kleine Seele genügend Zeit fand, die große zurückzurufen.

'Stumpfnase kitzelte also seinen Freund weiter mit dem Zweig an den Füßen, bis Läufer erwachte und sich aufrichtete. Er reckte die Arme und gähnte.

„Es ist Zeit, aufs Meer zu fahren!" sagte Stumpfnase.

„Es ist ja noch finster!"

„Siehst du nicht die Tochter der Sonne? Sie ist schon aufgestanden, um Maisbrot für ihren Vater zu backen. Es ist bald Morgen, wenn sie sich zeigt."

Stumpfnase wies nach der Venus, die in strahlender Klarheit über dem ersten bleichen Streifen Tageslicht im Osten stand.

Läufer ließ sich überzeugen und rieb sich den Schlaf aus den Augen. „Dann wird es wohl das beste sein, wenn wir gleich nach Ködern suchen", sagte er. „Aber so früh findet man wohl nur Sandmuscheln." „Mach dir keine Sorgen wegen der Köder", erwiderte Stumpfnase lächelnd. „Das habe ich schon gestern geregelt."

„Dann können wir ja losfahren."

Die beiden Freunde banden die Leine los, setzten Rollen von Balsa-holz unter das Kanu und zogen es hinunter ans Wasser. Dann ging Stumpfnase nach einem kleinen Gezeitentümpel zwischen den Korallenfelsen und nahm etwas aus ihm heraus.

Läufer konnte nicht sehen, was es war, Stumpfnase packte es in nasse Mangrovenzweige. Darauf tauchte er das ganze Bündel ins Meer und hielt es einige Minuten unter Wasser, um es dann ins Kanu zu legen.

„Na, und wo ist nun deine neue Angelstelle?" fragte Läufer.

„Da drüben, auf der anderen Seite der großen Insel. Hast du deine beste Harpune und eine feste Leine mitgenommen?”

„Natürlich."

„Dann können wir losfahren."

Die Sonne wollte gerade aufgehen, als das Kanu die äußerste Landzunge umrundete und zwischen den Sandbänken dahinglitt, die auf der anderen Seite von Ceysén lagen.

„Leg nun dein Paddel ins Kanu, wir wollen uns ein Weilchen treiben lassen", schlug Stumpfnase vor.

Läufer sah ins Wasser.

„Hier ist doch Sandboden?" sagte er.

„Gewiß ist hier Sandboden. Was ist denn dabei?"