« Une lettre et un chiffre rédigés hâtivement sur un petit bout de papier :

K 2. Ça pouvait vouloir dire beaucoup de choses… Ça pouvait ne rien signifier du tout… Mais moi je ne crois pas qu'on puisse écrire deux signes, comme ça, sans que quelque chose ne se trame quelque part.

K 2 ?

Une marque de détachant ? Il manque le R. Un morceau de jeu de bataille navale ? Pas sérieux… Le nom du deuxième sommet du monde, le Kapa Due ? Pourquoi pas…

K 2 ?

Ça ne vous dit rien, à vous ?

Moi si… aujourd'hui…

Aujourd'hui… que j'ai rassemblé tous les éléments du puzzle. »

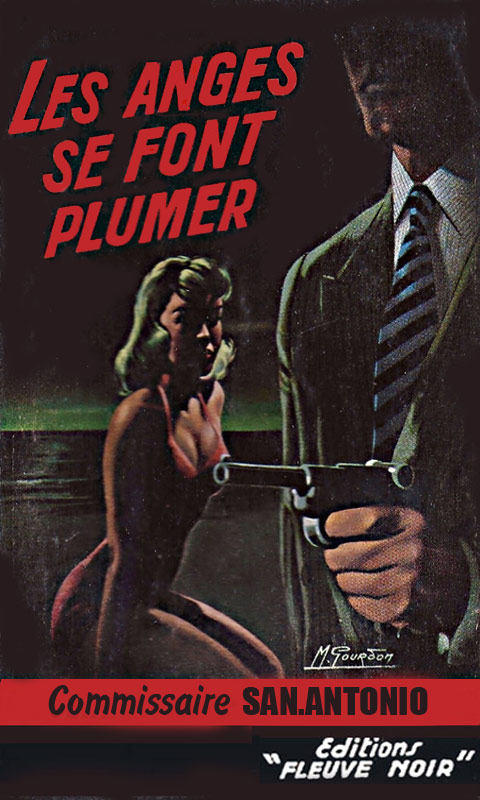

San-Antonio

Les anges se font plumer

A mon ami Pierre TOLLET, romancier au cœur pur, avec le mien pourtant…

Les personnages de ce récit…, etc., etc., qu’une coïncidence !

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE PREMIER

La première chose que je vois en pénétrant dans mon burlingue, c’est un magnifique pot de géraniums posé sur le radiateur du chauffage central.

Ensuite mon regard se porte sur Pinaud, qui, en veston, le chapeau sur le crâne, est occupé à repasser son pantalon. Les pans de sa limace passent sous sa veste et ses calcifs à fleurs sont muselés du bas par des fixe-chaussettes à changement de vitesse.

Abasourdi, je regarde la scène. Mon valeureux équipier se retourne et me jette un bon sourire.

— Je suis venu dans ton bureau à cause de la prise électrique, explique-t-il. C’est le café d’en bas qui m’a prêté le fer…

Ses fesses en goutte d’huile pendent dans le calbar comme un regard d’enfant de Marie. Il s’active avec une certaine noblesse. Le fer fait fumer le pantalon et lui arrache une épouvantable odeur de crasse chaude.

— T’as jamais entendu parler du pressing, Pinuche ?

— J’ai été pris de court, m’explique-t-il. Figure-toi que ma femme m’a téléphoné… Elle avait oublié qu’on allait chez les Larose ce soir… Des gens du monde… Lui, tripier en gros, si tu vois ce que je veux dire ? Comme je n’aurais pas eu le temps d’aller à la maison pour me changer, vu qu’il y a un conseil chez le Vieux en fin de journée…

Il pose le fer à même une pile de dossiers qui en profitent pour roussir.

Je stoppe l’incendie en traitant mon éminent collègue de noms introuvables sur le calendrier des Postes.

Après quoi, je désigne le pot de géraniums.

— C’est à toi, ce massif ?

— Oui, pour la maîtresse de maison.

— Tu lui portes des fleurs en pot, tu ignores donc que ça ne se fait pas ?

— Possible, mais ça dure plus longtemps !

Et avec ça, il a épinglé sa carte après une tige, le gougnafier ! Je la sors de son enveloppe. Pinuche a écrit : « Avec toutes nos amitiés. » Un gars du monde, quoi !

Subrepticement, je la remplace par un rectangle de papier sur lequel j’ai griffonné : « M… pour celui qui le lira. »

C’est de la blague pauvre, d’accord, mais il faut bien rire de temps à autre. Comme ça, la tripière en gros sera joyce en ligotant ce message ! La cote de Pinuche va monter dans les abats !

Le bigophone se met à grelotter. Je décroche. Le standardiste me dit en roulant les « r » (because il est de Perpignan) que le Vieux me réclame d’extrême urgence.

Je fonce donc dans les étages. Le boss m’attend avec impatience car, lorsque je frappe à sa lourde, c’est lui qui ouvre d’un geste nerveux. Chose ahurissante, il porte un costard prince-de-Galles. C’est la première fois que je le vois autrement qu’en bleu marine. Est-ce qu’il serait tombé amoureux, le soleil aidant ?

Je considère sa tronche sans poils, son crâne luisant comme un suppositoire prêt à prendre ses fonctions, son regard bleu acier, ses lèvres minces et je me demande quelle nana pourrait bien avoir envie de jouer aux quatre jambons avec un désastre pareil !

— Ah, vous voilà, San-Antonio, asseyez-vous, j’ai à vous parler.

Je pose donc la partie charnue de ma personne sur le cuir d’une chaise rococo. J’attends. Avec le Vieux, vous le savez, l’attitude idéale pour lui plaire, c’est bouche-cousue-j’écoute.

Il tire sur ses manchettes, s’assure de la bonne fermeture de ses boutons et finit par s’accoter au radiateur éteint du chauffage.

— Mon cher ami, commence-t-il.

Pour qui le connaît, ce préambule annonce des choses tout ce qu’il y a de mimi.

— Mon cher ami, vous n’êtes pas sans avoir entendu parler de l’accident d’aviation de Limetz ?

J’acquiesce. Tu parles ! C’était dans tous les baveux de France et des environs.

Un avion anglais en perdition dans le brouillard s’est abattu voici trois jours près de l’écluse de Limetz, à quelques kilomètres de la Roche-Guyon. Bilan, trente-huit macchabes, pas le moindre survivant, car le zoziau a explosé…

— En essayant d’identifier les victimes, la commission d’enquête a trouvé ceci sur l’un des corps calcinés…

Il va à son burlingue et extirpe d’un tiroir une montre-bracelet en acier. Elle a été noircie par l’incendie. Le verre a pété, le cadran a grillé et il ne reste qu’une espèce de boîte ronde à laquelle adhère un morceau de bracelet de cuir.

Je tourne ce vestige dans mes mains. Le gars qui portait ça au poignet a dû comprendre sa douleur. M’étonnerait qu’il soit un jour capable d’annoncer un carré de valets à la belote !

Seulement, je ne vois pas très bien ou le Chef veut en venir avec cette tocante amochée. Apparemment, ce fut une breloque tout ce qu’il y a de normal… Franchement, le mystère me dépasse.

— Je ne vois pas, Chef…

— Ouvrez…

Je n’ai pas à forcer le boîtier, car le choc lui a collé un fameux jeu. J’ouvre et j’aperçois, fixée contre la paroi interne du boîtier, une petite plaque métallique d’un diamètre légèrement inférieur.

Des caractères minuscules sont gravés dedans avec la pointe d’un poinçon ou d’un couteau acéré.

Je bigle d’un peu près et j’arrive à déchiffrer ce curieux message :

« AAl to K2 28-7-61. »

J’écris les caractères sur une feuille de papier à cigarette afin de pouvoir le considérer tout à mon aise. Le Vieux me guette de son œil en forme de tire-bouchon à pédale.

— Ça vous dit quelque chose, San-Antonio ?

Je gamberge un bout de temps, histoire de ne pas lui déballer des gognandises, comme dirait mon oncle Gustave qui est lyonnais.

Le Vieux ne tolère pas les erreurs d’aiguillage. C’est un vicelard de la précision ; un superman du papier quadrillé ; un délirant du métronome ; un tourmenté du zéro absolu !

— AA1, patron, n’est-ce pas l’appellation… heu, télégraphique si je puis dire, de cette bande internationale spécialisée dans le trafic d’armes ?

— Exact…

Je regarde la suite.

— To est une préposition anglaise signifiant « à »… K2, par exemple, ne me dit rien… Enfin, 28-7-61 est, je pense, la date du 28 juillet ? Il n’y a aucun effort de dissimulation là-dedans…

Le vieux s’approche de son calendrier. Au milieu, il y a un énorme éphéméride. Il marque la date d’aujourd’hui, naturliche. C’est-à-dire le 26 juillet… L’homme à la casquette en peau de fesse soulève délicatement deux pages sans les arracher et regarde le chiffre 28 comme s’il pouvait y lire des présages…

— 28 juillet, murmure-t-il. Oui, ce doit être cela…

— Reste à traduire K2, fais-je, manière de me manifester…

Il se retourne, les paluches au fion.

— C’est fait, soupire-t-il.

Je le défrime pour vérifier qu’il ne me balance pas une vanne, mais non. Son visage reste impavide.

— Vraiment, Patron ?

— Oui. Avant d’arriver à cette traduction, laissez-moi vous dire que le passager carbonisé sur qui cette montre a été découverte vient d’être identifié, il s’agit d’un certain Ali Kazar, agitateur arabe réputé. De toute évidence, ce monsieur s’apprêtait à rencontrer les gens de AAl pour négocier avec eux l’achat d’armes destinées aux rebelles d’Afrique du Nord… ou d’ailleurs !

Tout cela me paraît cousu avec du gros cordonnet.

J’ai envie d’insister pour connaître la suite car le Vieux, en orateur consommé, prend des temps, calcule des effets et cherche des poses avantageuses pour mettre en relief sa compétence.

— L’avion anglais assurait le service Londres-Rome via Florence…

— Ah ?

— Oui. Kazar avait pris un billet pour cette dernière ville…

— Il devait donc rencontrer AA1 en Toscane ?

— C’est ce que j’ai conclu, dit le Vieux. J’ai envoyé quelqu’un au C.I.T., vous savez ce que c’est ?

— L’Office italien de tourisme ?

— Oui.

Chose curieuse, il paraît déçu, notre mironton. Ce type-là croit toujours qu’il vous apprend quelque chose dès qu’il ouvre le clapoir. Son rêve, ce serait d’enseigner l’alphabet à ses subordonnés.

— Vous pensiez, Chef, que cet Office pouvait vous être de quelque utilité en la conjoncture ?

Tiens, v’là que je me mets à employer le style redondant du Vieux.

— Oui, acquiesce-t-il. Et j’avais raison de penser cela…

— Vraiment ?

— Oui. Nous avons appris que K2 n’est autre que l’enseigne d’un hôtel situé à Cervia, sur la côte Adriatique, entre Ravenne et Rimini…

— Drôle d’enseigne pour un hôtel…

— K2 est le nom du deuxième sommet de l’Himalaya, autrement nommé Dapsang. C’est d’ailleurs une cordée italienne qui l’a vaincu. Donc Kazar devait être mandaté par son organisation pour négocier un achat d’armes avec AAL. Maintenant qu’il est mort, ses amis vont adresser quelqu’un d’autre au rendez-vous…

— C’est probable…

— J’aimerais que vous assistiez à ces négociations…

Il cesse enfin de tourniquer autour de mon siège et consent à déposer sur le sien la partie de son académie réservée à cet usage.

Je hoche la tête.

— Je dois partir immédiatement, débarquer à l’hôtel K2 et observer les autres pensionnaires. En admettant que j’arrive à dénicher les envoyés des deux groupes, que devrai-je faire ?…

Il avance ses mains racées sur le cuir de son sous-main, comme s’il voulait les mettre dans une vitrine. Ses manchettes sont impeccables. Leur blancheur Persil me meurtrit la rétine.

— Lorsque vous les aurez identifiés, dit-il en appuyant sur ce futur chargé de pulvériser mon conditionnel, vous suivrez la piste.

— Laquelle des deux ?

— Les deux, puisqu’elles se rejoignent. Vous découvrirez le dépôt d’armes et, s’il n’est pas récupérable pour nous, vous le ferez sauter…

Il parle d’un ton tranquille, exactement comme s’il était en train de s’acheter une paire de lattes chez le bottier du coin. Vous le voyez, ce qu’il attend de moi est d’une simplicité enfantine.

M’est avis qu’il a trop lu les albums de Tintin, le Vieux, ça lui fausse un peu le sens des réalités. Il a le cervelet qui fait « Tilt » comme un billard électrique. Pourtant, sachant qu’il est inutile et malvenu de la ramener, je me soude les labiales à l’autogène.

— Vous m’avez bien entendu ?

— Admirablement, Patron.

Comme si j’avais les feuilles constipées, à mon âge !

— Parfait. Maintenant il y a certains points de détail que nous devons régler… Madame votre mère est-elle à Paris en ce moment ?

J’en suis complètement jojo ! Le voilà qui s’inquiète de la santé de Moman, le croquemitaine.

— Mais… oui…

— Elle se porte bien ?

— Très bien, merci.

— Un voyage en Italie lui plairait-il ?

Du coup, j’ai l’impression d’avoir pris place sur une fourmilière. Ça se met à grouiller dans mon calbar comme la station Chaussée d’Antin à midi dix !

— Vous voudriez que j’emmène ma mère avec moi ? articulé-je d’une voix pareille aux premiers exercices vocaux d’un sourd-muet de naissance.

— Oui, et vous allez comprendre pourquoi, San-Antonio.

Comme je ne demande que ça : piger, je m’aiguise les trompes d’Eustache et je pose sur le Vieux un regard qui ressemble à deux points d’interrogation majuscules !

— D’après mes renseignements, Cervia est une station balnéaire fréquentée presque exclusivement par les Italiens, contrairement aux autres coins d’Italie, littéralement envahis par les touristes. Si vous alliez là-bas, vous attireriez immanquablement l’attention, car il y aurait de fortes chances pour que vous fussiez l’unique Français… Comprenez-vous ?

Cette fois, j’ai la coupole qui s’illumine.

— Compris. Avec une vieille dame, j’aurai l’air du grand garçon en vacances avec sa brave maman ?

— Voilà !

Avouez, les gars, que la situation ne manque pas de sel, comme dit mon ami Cérébos, maintenant les agents secrets sont présentés par leurs parents, comme les apprentis bouchers !

— Pensez-vous que madame votre mère accepte ?

— C’est mal connaître madame ma dabuche ! Félicie, vous le savez, ne demande qu’à lever la pioche avec moi. Et comment qu’elle va accepter !

— En ce cas, allez chez vous et préparez hâtivement vos bagages, vous prendrez l’avion de nuit. Deux chambres seront retenues à l’hôtel Rafael à Florence… Demain matin, vous trouverez une auto devant l’hôtel… Ce sera une DS immatriculée en Seine-et-Oise. Les papiers de cette voiture se trouveront sous le siège arrière… Vous prendrez immédiatement la route de Cervia…

Il ouvre un tiroir de son burlingue et prend une carte routière de l’Italie.

— Je vous ai marqué le chemin à suivre au crayon bleu. Là-bas, descendez à l’hôtel K2, deux chambres seront également retenues à votre nom…

Il a vachement préparé son coup, le Vieux. Lorsqu’il sera à la retraite, il pourra monter un office de tourisme, ça boomera. Pour les croisières organisées, il en connaît un brin.

Je me lève.

— Eh bien, il ne me reste plus qu’à…

— Un instant…

Il n’a pas refermé son tiroir. Il en sort, comme un prestidigitateur sort de son chapeau les objets les plus idiots, un stylo d’assez forte dimension…

— Prenez ça !

— Qué zaco ?

— Vous le voyez : un stylographe… Enfin, en apparence. Seulement, dans le corps de remplissage se trouve un explosif d’une extrême puissance. Avec ce simple objet, vous pouvez faire sauter l’immeuble…

— Fichtre ! Et vous voulez que je me promène avec ça ?

— Il est inoffensif tant que vous ne le « préparez » pas…

N’empêche que je considère ce Waterman avec une certaine inquiétude. Vive la pointe Bic, les gnards !

— Et comment le prépare-t-on ?

— C’est simple, regardez…

Il saisit la plume et l’ôte. Puis il dévisse l’autre extrémité du stylo.

— Il vous suffit d’introduire la plume à l’intérieur du réservoir. Vous revissez et déposez le stylographe sur les lieux où doit se produire l’explosion… Celle-ci intervient cinq minutes plus tard très exactement… N’oubliez pas…

J’en bave de stupeur.

— C’est formidable !

— Non, ingénieux. La plume comporte une particule de radium qui agit sur l’explosif au bout du laps de temps que je viens de vous indiquer…

Je m’empare du stylo dont il a remis la plume en place.

— Hé, dites, Chef, les effets de la plume ne peuvent-ils pas se faire sentir à la longue, sans qu’on ait à l’introduire dans le réservoir ?

— Du tout ! Le capuchon du stylo est pourvu d’une pellicule de plomb. Soyez sans inquiétude…

— Bon.

Je glisse le stylo dans ma poche en faisant des vœux très sincères pour qu’il ne débloque pas. Si jamais l’aimable fabricant qui a mis cette invention au point s’est gouré d’un quart de poil, on retrouvera le bon San-Antonio dans les hautes branches d’un platane.

— Vous avez bien compris, San-Antonio ?

— Tout, Chef, l’avion de Florence ce soir… L’hôtel Rafael… La DS 21 immatriculée 78 demain… Les papiers sous la banquette… L’hôtel K2 à Cervia… J’ouvre 1’œil… Je démasque les trafiquants… Je remonte jusqu’au dépôt d’armes… Et enfin je fais sauter celui-ci… Tout est O.K.

Il me tend la main.

— Eh bien… Bonnes vacances !

Vous parlez d’un culot !

En déguerpissant du burlingue directorial, je croise Bérurier qui amène un prévenu à coups de pompes dans les noix.

— Salut, San-A, me dit-il en lâchant son souffre-douleur. Je te vois pour une belote ce soir ?

— Non, mon gros… Et tu peux te chercher un autre partenaire parce que tu ne me verras pas de sitôt…

— Tu prends tes vacances ?

— Tout juste !

— Et où que tu vas ?

— Au pays du macaroni en branche… La côte Adriatique, mon cher, pas moins… Paraît qu’avec de bonnes jumelles on aperçoit Tito d’une rive à l’autre par temps clair…

Il hausse les épaules.

— Moi, Tito, je m’en fous… Ce qui m’intéresse, c’est les jolies pépées avec leurs petits maillots de bain à moustaches.

Il se marre. Un sourire servile flotte sur la frime défraîchie du prévenu. Bérurier, qui s’en avise, lui flanque une mandale de trois kilos, histoire de lui rappeler les convenances.

— Amuse-toi bien, me dit-il en me serrant la louche.

— Je tâcherai…

CHAPITRE II

Félicie est en train de cueillir des fleurs lorsque je m’annonce à la porte de notre jardinet.

Elle a un sourire radieux.

— Déjà toi, mon grand ?

— Oui, m’man, je viens te chercher…

— Me chercher ?

— Nous partons en Italie.

Elle croit que je lui balance des vannes, mais elle s’aperçoit que je parle sérieusement et une sorte d’inquiétude transparaît sur sa bonne figure.

— Comment ça, en Italie ?

— Oh, c’est bien simple : un de mes collègues de la Grande Taule devait filer ce soir en vacances avec sa femme… Son hôtel est retenu, tout était archiprêt… Et puis il lui tombe un turbin sur le crâne. Comme je devais prendre mes vacances le mois prochain, on s’est arrangé avec le Vieux et je pars à sa place, tu saisis ?

L’explication lui suffit. Du reste, ce qu’elle voit dans tout ça, c’est que son petit San-Antonio d’amour va l’emmener en voyage ! Y a pas plus brave mère que cette mère-là !

Frénésie ! Valoches hâtivement faites… Cavalcade chez le voisin d’à côté pour lui confier les plantes vertes et lui demander d’arroser un peu le potager… Ruée à la poste pour leur dire de nous conserver le courrier jusqu’à nouvel ordre… Gare des Invalides où un planton de la Grande Taule m’attend avec les billets et les devises…

C’est la première fois que Félicie prend l’avion.

— Tu crois que je vais supporter ça, Antoine ?

— T’as peur, m’man ?

— Penses-tu, avec toi, que veux-tu qu’il m’arrive ?

Je lui achète un tube de bonbons à la menthe. Ensuite, c’est la grande envolée…

— Je vais voir l’Italie, murmure Félicie toutes les cinq secondes.

Pour la voir, elle va la voir ! Et comment !

Je ne vous bonnis rien sur le voyage sans incident, l’arrivée à l’hôtel Rafael, les exclamations de ma brave femme de mère qui n’était jamais descendue dans un palace et sur notre route jusqu’à Cervia. La bagnole promise par le Boss se trouvait effectivement devant l’hôtel et sous le siège arrière, outre les papiers de l’auto se trouvait aussi un P 38 flambant neuf avec deux chargeurs de rabe… De la jolie mécanique de précision, parole ! On se sent nettement moins seulâbre avec un tel compagnon de voyage.

Il est un peu plus d’une heure de l’après-midi lorsque je débarque à Cervia. Cette situation-là ne ressemble pas aux autres. Je cherche pourquoi et je finis par trouver : la végétation de l’Adriatique n’a rien de commun avec celle de la Méditerranée. Ici, pas de palmiers, mais des platanes… Les hôtels ressemblent à des propriétés privées. Ils s’élèvent comme des pavillons dans une luxueuse banlieue. Seule concession : le Casino. Il se dresse au bout de l’avenue, morne et blanchâtre, très Utrillo. Derrière, il y a la mer, la plage, de la viande…

Je trouve sans difficulté le K2. C’est une magnifique construction moderne, blanche, avec des stores jaunes, des parasols multicolores, et un perron bordé de pots de fleurs.

— C’est ravissant ! déclare Félicie.

Je m’annonce dans un joli hall à carreaux verts et blancs dont les larges baies comportent des tentures de velours vertes. Les meubles font Primavera en diable. Les fauteuils ressemblent à des soucoupes volantes…

Je m’annonce à la caisse où une dame à cheveux blancs, l’air digne, demande avec une insistance polie un numéro de téléphone qu’elle n’arrive pas à obtenir.

Je lui dis qui je suis, d’où je viens et la suite. Mais elle me répond par une phrase désarmante :

— No parla francese !

« Ça démarre bien, me dis-je, en français et en aparté. » Comme j’ai l’air embêté, la digne personne, après avoir dit : « Momente ! » à la gonzesse de la poste, met sa main sur sa passoire à mensonges.

— Martha ! appelle-t-elle.

Se lève alors d’un fauteuil éloigné une étrange créature. C’est une grande fille pâle et blonde sans le moindre brin de fard. Elle est fringuée d’une robe verte, très quelconque et porte des espadrilles vertes. Il se dégage de sa personne je ne sais quoi de malsain, malgré sa physionomie souriante.

La vioque de la caisse me confie à elle.

— Vous êtes français ? me dit-elle. C’est pour vous les deux chambres retenues hier matin par téléphone ?

— Oui.

Elle me jette un regard tout bleu afin de prendre mes mesures. Ecoutez, bande de tartes à la crème fouettée, j’ai vu déjà bien des nanas voraces, mais jamais encore des comme celle-ci. Elle est à poil sous sa robe, la chérie… Et ses yeux vous disent gentiment : « Où est-ce qu’on se met ? » Elle doit aimer les malabars de mon gabarit.

Comme elle s’exprime sans l’ombre d’un accent, je questionne à mon tour :

— Française aussi ?

— Non, allemande !

Vlan ! Du coup, je dégode un peu.

— Vous parlez pourtant un français sans bavure…

— J’ai fait mes études à Paris…

— Vous êtes en vacances ici ?

— Non, j’y habite… Ma sœur a épousé le fils du patron.

Je lui file un coup de saveur encourageant qui lui va droit à la cible.

— Si vous avez besoin de cours du soir, pour parfaire votre syntaxe, faites-moi signe !

Elle a un sourire un peu énigmatique. Moi je freine sur le baratin car Félicie qui poireaute dans la bagnole me lance des regards de détresse.

— On peut descendre nos valises et nous conduire à nos chambres ?

— Naturellement.

Elle appelle :

— Gigi !

Un garçon en veste blanche, brun comme tout l’anthracite de la Ruhr, s’avance, souriant. La blonde allemande lui explique le pourquoi du comment du chose et il se précipite vers ma calèche.

Quatre minutes plus tard, nous pénétrons dans nos chambres. Cet hôtel est absolument charmant. Il y a des divans modernes, avec des tablettes de couleur… Une salle de bains époustouflante avec bidet carrossé par Ferrari, changement de vitesse automatique, freins à tambour et injection directe, comme la Mercedes 300 SL ! Des couleurs vives, une propreté qui ravit Félicie… Du soleil à faire bronzer un cachet d’aspirine ! Je me sens du bonheur dans le tiroir de la cravate.

Nous faisons un brin de toilette, ma dabuche et moi, et nous descendons dans la salle à grailler où une trentaine de pensionnaires sont en train de tortorer du spaghetti. Du haut de l’escadrin surplombant la salle, je les bigle presto. Parmi eux se trouve l’envoyé des AAl brothers… C’est fatal, le grand rencart étant pour domani !

J’ai l’œil en flash. Pif-paf-pouf, j’ai une vue générale des gars…

Je m’assieds avec Félicie à un petite table au fond de la pièce. Bath position stratégique, les gars ! D’ici, je peux voir tout le populo.

Près de nous, il y a une famille de Suisses-allemands qui bâfre en silence : papa-maman-la nurse et deux chiares en culotte de peau ! A écarter, de prime abord. A moins que chez AAl on utilise comme chez nous sa famille comme paravent. Ensuite, une autre famille, ritale cette fois : lui, un gros-lard avec un costar blanc à déconstiper les mouches ! Elle, une mégère apprivoisée avec des nichemards croulants et une moustache gauloise. Plus trois bambinos. Une fille aînée que la puberté travaille à mort ; un garçon qui s’appelle Bruno, prénom que sa daronne clame à tous les échos. Et puis le classique petit dernier qui pour l’instant se remplit de spaghetti.

Gigi, le serveur au sourire envoûtant, se penche sur nous, stoppant ma contemplation. Il nous raconte le menu d’une voix gourmande.

Nous choisissons des concombres farcis, des nouilles vertes et une côte de bélier. Le tout arrosé d’un chianti garanti de first quality !

Lorsqu’il a décanillé, alors que Félicie examine les lieux, comme un gosse regarde la vitrine d’un bazar, je poursuis mon inventaire.

J’avise une autre table avec deux petits vieux, genre fonctionnaires en retraite. Ils ont des manières honnêtes, des gestes lents, et des fringues soigneusement entretenues… Ça m’étonnerait que ces bonnes gens soient acoquinés avec une bande de trafiquants d’armes.

Je les quitte pour passer à une autre tablée où l’on mène grand tapage… Des gens pleins aux as. Je parierais le dôme des Invalides contre une paire de fixe-chaussettes d’occasion que l’Alfa-Roméo qu’on aperçoit dans le jardin leur appartient. Encore une fois c’est une famille complète, lui en costar clair, madame en robe imprimée éclatante, les mouflets avec des boutons sur la frite, et une espèce de vioque gouvernante à l’air vachard qui s’efforce de sourire lorsque son patron lance un mot d’esprit. Elle s’occupe particulièrement du petit dernier. Ce gosse-là n’a pas douze piges, mais il doit peser dans les quatre-vingts kilos. Il tortore à même l’assiette. On dirait le fils préféré du bonhomme Michelin. On a envie de chercher la valve… Le chef de famille est un beau brun assez racé… S’il était seulâbre, mes soupçons se porteraient sur lui. Mais, toujours la même chose : j’imagine mal un chef de bande venant traiter une affaire avec ses lardons, sa bergère et la bonne.

C’est à peu près tout. Il y a encore, à l’autre bout de la salle, un couple d’amoureux qui se serrent la louche sans arrêt avec un air de se promettre mutuellement une partie corsée de zizi-panpan pour un avenir très imminent.

Puis, tout près de la fenêtre du fond, il y a une jeune femme radieuse avec sa petite fille… Voilà… Je vous ai décrit le populo, excusez le mec s’il y a des longueurs, fallait que je vous numérote les artistes avant de vous jouer la pièce. Un générique se place toujours avant le film. Y a des tordus de metteurs en scène qui le mettent après (pour rester seul devant, seulement personne ne le lit).

— A quoi penses-tu ? s’inquiète Félicie.

Je reviens à moi et, par la même occase, à elle.

— Pardon, m’man… Je flottais dans la béatitude…

— Ça va refroidir…

Elle a raison. J’attaque ma porcif d’une fourchette allègre tandis que le gars Gigi me verse un glass de chianti. J’aime le chianti. C’est un picrate intelligent. Léger comme une chanson napolitaine et gentiment grisant, comme elle.

Après le repas, nous prenons le chemin de la mer. En Italie, les plages sont découpées en tranches[2].

Chaque hôtel a droit à un morceau. Il a ses transatlantiques, ses parasols, ses cabines, ses flacons d’ambre solaire, ses pédalos… Les pensionnaires ont automatiquement droit à un fauteuil de toile qui se situe par ordre d’arrivée plus ou moins près de la mer.

Un type en maillot rayé, coiffé d’une casquette sommée d’une ancre marine, nous guide au troisième rang d’orchestre. M’man et moi nous nous asseyons et nous faisons ce que font tous les gens dans notre cas, c’est-à-dire : rien !

Le soleil qui met toute la gomme… La mer qu’on voit danser… Et puis le ciel bleu, infini… C’est bon, ça réchauffe l’intérieur. On n’a pas envie de remuer la moindre phalange.

— L’Adriatique est verte, fais-je remarquer à Félicie.

Elle a un hochement de menton, puis elle se met à en écraser, tout doucettement, vaincue par la fatigue du voyage, par la matraque du soleil et par la paix Constrictor de la digestion.

A ces heures, il y a encore peu de trèpe, dans le circus… Les gars de par là vont faire la sieste… En Italie, ce beau pays, les gens sont obligés de remonter la sonnerie de leur Jaz pour stopper leur sieste. Et quand leur sieste est finie, il est l’heure d’aller se pieuter pour de bon.

Peu à peu, le populo se radine… C’est le même carnaval en maillot de bain. Des gosses qui courent dans l’eau en faisant gicler de l’écume… Des messieurs avec un bureau poilu… Des dames avec des bikinis à moustaches dont parlait Bérurier… Des tarderies, mahousses, croulantes, flasques… Des jeunes gens qui jouent les Apollon du Belvédère avec une petite médaille pieuse sur leur peau bronzée…

C’est dans ces cas-là que je désespère le plus des hommes. Il sont là, presque nus, sur le sable chaud qui sert à parfumer les légionnaires…

Etalés comme de la viande morte, avec leurs ventres, aérophagiques, aérodynamiques, majestueux, gonflés… Avec leurs varices, leurs seins qui, comme les feuilles mortes, peuvent se ramasser à la pelle… Avec leurs désirs assoupis, avec leurs combines en veilleuse… Contents de vivre et de se faire cuire le lard au soleil… Fiers de s’entre-exhiber leur sale bidoche contemporaine ; ne se doutant pas, les pauvres lapins, qu’ils sont aussi fugaces que les constructions de sable exécutées par les gamins… Le soleil, la mer, l’immobilité leur font croire à leur éternité…

Je ferme les carreaux pour les oublier un peu… Il y a des moments où ils me gênent… Des moments où je me gêne moi-même comme si j’étais placé en travers de mon passage…

Un long moment de flottement amer s’écoule. Et puis le miracle se produit. Je me mets à gamberger à mon turbin. Je ne suis pas ici pour philosopher…

Pour la première fois depuis la veille, je prends le temps de penser sérieusement à ma mission. Jusque-là, j’ai vécu dans une sorte de tourbillon. Maintenant, le calme se fait… J’essaie d’y voir clair. Les pensionnaires du K2 sont tous là…

Je les examine soigneusement à travers mes lunettes de soleil. Mais cette nouvelle revue ne m’apporte rien d’intéressant. Ils paraissent tous plus innocents les uns que les autres. J’en viens à me dire deux choses déprimantes : primo, peut-être le Boss s’est-il carré le médius dans l’orbite en traduisant le message gravé dans la montre par un rancart à cet hôtel… Il se pourrait fort bien que cette enseigne curieuse ait égaré les recherches. Deuxio, même si un rancart était prévu à Cervia, depuis l’accident d’aviation dans lequel Kazar a trouvé la mort, les deux clans qui devaient se contacter ont fort bien pu changer leurs batteries. Il faut aviser d’urgence… J’ai bougrement envie d’interviewer Martha, la petite Allemande pâlichonne, sur les pensionnaires… Leurs fafs m’en apprendraient peut-être plus long que leur figure, non ?

Doucement, je touche le bras de Félicie, ce qui l’éveille en sursaut.

— Excuse-moi, m’man. J’ai envie d’aller me dégourdir un peu les jambes… Pendant que tu fais la sieste, je vais musarder un peu dans le patelin, attends-moi là…

Elle pige beaucoup de choses, Félicie. Et toujours la discrétion personnifiée.

— Va, mon grand…

Je me lève et quitte la plage en répondant aux saluts courtois que m’adressent les autres habitants du K2.

Les deux petits vieux gisent comme des charognes d’animaux sous un parasol… La dame a une revue sur le visage et elle ronfle comme un feu de cheminée. Lui s’est mis les mains sur le bide, un bada en paille sur le front… Il me regarde passer d’un œil aimable. Ensuite c’est le couple d’amoureux serrés l’un contre l’autre, comme s’ils avaient froid. Ce sont eux qui sont arrivés les derniers, probable qu’ils sont allés vérifier si le sommier de leur pageot tenait le coup. Lui me sourit depuis son bonheur… Elle ne me voit même pas passer…

Tout ce petit monde est venu là pour occuper deux mètres carrés de sable étincelant.

Je secoue mes chaussures d’été pour en expulser le sable, je contourne le casino gris et m’engage dans l’avenue plantée d’arbres qui conduit à notre hôtel.

Le K2 est désert… La vieille dame aux crins blancs fait ses comptes derrière la caisse. Martha est dans la seconde partie du hall, lovée dans un fauteuil. Elle regarde la télévision qui transmet un documentaire essentiel sur « La fabrication des cannes à pêche en fibre de verre ». Ça ne la passionne pas, mais je sens qu’elle se complaît dans la pénombre. La lumière laiteuse de l’écran de télé éclaire faiblement son visage. Je pige maintenant ce qui lui donne un aspect malsain ; elle n’est pas bronzée. Elle a même la peau extrêmement blanche et ce, en plein été, dans une station balnéaire…

Je m’approche d’elle et prends place dans le fauteuil voisin.

Elle me coule un regard qui ferait fondre un bonhomme de neige.

— C’est intéressant ? fais-je en montrant le poste.

Sa moue est éloquente. J’approche mon fauteuil du sien.

— Je ne vous dérange pas ?

— Absolument pas.

— Vous n’allez pas sur la plage ?

— Non.

— Jamais ?

— Jamais.

— Pourquoi, vous n’aimez pas vous baigner ?

Il se dégage d’elle une odeur de femme qui me chavire un peu. Elle a des seins qui bougent sous la robe… Ses cheveux sont collés à ses tempes par la sueur. Pourtant, il ne fait pas particulièrement chaud dans ce hall obscur…

— Non, répond-elle au bout d’un instant. J’ai horreur de l’eau, de la foule et du soleil. J’ai horreur de l’Italie. J’ai horreur d’un tas d’autres choses encore…

Drôle de fille décidément.

Je lui file mon regard 34bis à la Rudolf Valentino, celui que j’utilise dans les cas d’urgence.

— Puis-je vous poser une question ?

— Oui.

— Me comprenez-vous dans ce tas d’autres choses qui vous font horreur ?

Ma question la fait sourire. Ses grands yeux bleus, un peu fiévreux, s’ouvrent en grand.

— Sûrement non !

— Merci…

Décidément, j’ai eu beau nez de radiner ma fraise à ce moment de creux. L’hôtel est presque vide. Les garçons, le ventre ceint d’un tablier, balaient la salle à manger en chantant un truc à la mode, sur Rome. Nous sommes bien. Le speaker de la télé vide son bla-bla à toute vibure comme s’il craignait de rater l’autobus.

— Il y a longtemps que vous habitez ici ?

— Trop…

— C’est-à-dire ?

— Deux ans !

— Vous vous ennuyez ?

— A mourir. Du reste, je crois bien que je suis un peu morte.

Elle hausse les épaules.

— Quand je pense qu’il y a des gens qui viennent passer plusieurs semaines ici et qui font semblant de s’y amuser…

— L’hôtel ne travaille qu’avec des pensionnaires, il n’y a pas de clients isolés ?

— Oh si, suivant les disponibilités…

— Et en ce moment, c’est complet ?

— Presque…

— Je suis le dernier arrivant, en somme ?

— Pour le moment, oui !

J’essaie de ne pas lui donner l’éveil par des questions trop nombreuses et trop poussées, mais je ne puis me retenir longtemps.

— Vous attendez encore du monde ?

— Non, je ne pense pas…

— J’avais un ami qui devait venir, et puis il a eu un empêchement…

Elle fronce le sourcil.

— Monsieur Kazar ?

J’en ai la glotte qui se bloque. Chapeau pour le Vieux ! C’est un zig qui sait où il met ses pinces !

Moi qui prends des chemins détournés pour essayer de me farcir un détail intéressant, et voilà cette poupée blonde qui me colle le pif en plein dans la tarte.

— Oui, c’est cela, Kazar…

— Pour un empêchement, c’en est un, dit-elle. J’ai lu dans les journaux… C’était votre ami ?

— Oh, une relation d’affaires… Comment diantre avez-vous pensé à Kazar lorsque je vous ai parlé d’un ami qui devait venir ?

Elle hausse les épaules.

— Parce que la lettre par laquelle il avait retenu une chambre était écrite en français…

— Depuis Londres, n’est-ce pas ?

— Oui.

— Pauvre vieux Kazar, fais-je du ton pénétré d’un homme « qui se remet difficilement d’un chagrin »… Alors sa chambre est disponible ?

— C’est vous qui l’occupez.

Ça me fait un drôle d’effet.

— Curieux, le hasard, hein ?

— Oui.

Depuis un moment, elle me dévisage avec un intérêt accru. Sa main pendante est prise d’un frémissement. Je sens ses doigts effleurer les miens. M’est avis que la Martha doit être vaguement hystéro sur les bords.

Je lui cramponne la paluche, manière de me rendre compte si elle va m’envoyer chez Plumeau. Pas du tout ! Elle se cambre dans son fauteuil et sa respiration se fait plus haletante. Si j’arrête pas les frais illico, il va y avoir représentation de gala avec champagne facultatif.

— J’aimerais vous parler un peu de la France, fais-je… On ne pourrait pas se voir, ce soir…

Elle met un temps à répondre, d’une voix vicieuse :

— Où ?

J’hésite. Ma chambre est contiguë à celle de Félicie. Comme Martha, si j’en crois mon expérience, est sûrement du genre bruyant, vaut mieux trouver un terrain plus discret pour cette rencontre internationale.

— Que diriez-vous de votre chambre ?

Ça la cloue un brin. Elle s’attendait à la balade au clair de lune.

— Comme vous y allez !

Je souris.

— Rien ne vaut quatre murs pour abriter une conversation à bâtons rompus…

— A quoi ?

— Bâtons rompus… Vieille expression française, je vous en apprendrai d’autres… Alors, d’accord ?

Les femmes, qu’elles soient allemandes, musulmanes ou tuberculeuses, possèdent toutes l’art d’éluder les réponses trop directes.

— Ma chambre est au deuxième… Tout au fond du couloir… Numéro 28.

— J’y serai à minuit…

— C’est un peu trop tôt.

— Alors à une heure… D’accord ?

Elle détourne la tête et ses longs cheveux blonds forment soudain comme un rideau d’or entre nous ! Mince, me voilà en pleine littérature ! Si je ne me surveille pas, je vais finir par écrire en bon français !

Le documentaire sur les cannes à pêches s’achève, et le speaker rengracie avec « La vie des mollusques de Lucrèce Borgia à nos jours ». La télé italoche me paraît presque aussi passionnante que la télé française.

— Voyez-vous, fais-je, pour changer de disque, ce qui me plaît ici, c’est que je suis parmi les estivants italiens… Au moins, j’ai le folklore. Rien n’est plus casse-bonbon que de se trouver dans un hôtel étranger avec tous les congés payés de France. Vous ne savez pas ce que ça peut être pénible. Chez nous, on se lave les pieds deux fois par an, mais en hôtel on casse la cabane si le robinet d’eau chaude de la douche est bloqué !

Elle éclate de rire.

— C’est vrai, fait-elle, les Français sont sales !

Il n’en faut pas plus pour me foutre en renaud. Vous savez, le côté Cyrano de mon personnage se met en court-circuit. « Je me les sers moi-même avec assez de verve ; mais je ne permets pas qu’un autre me les serve. » Miss Choucroute qui ose renchérir…

— Notez, riposté-je d’un ton cassant, que si on ne se fait pas de shampooing, on a du moins quelque chose dans le crâne…

Mais autant faire de l’esprit avec une douzaine de fines belons. Aucune réaction. Cette nana, elle assimile peut-être Nietzsche, mais je vous le dis, Jean Rigaux ferait un gros bide avec elle. Pour la gamberge ésotérique, on les trouve partants, les gars d’Outre-Rhin ; mais pour le trait d’esprit, ils ne reçoivent qu’une fois par semaine et sur rendez-vous !

Je me lève.

— A ce soir, ravissante déesse de l’ombre.

Elle a un regard chargé de langueur.

— Vous partez ?

— Oui, ma bonne vieille maman doit commencer à s’inquiéter. Il faut se donner du mal pour élever ses parents !

Je vais retrouver la lumière, la plage, les gigots en maillots !

CHAPITRE III

Lorsque nous gagnons nos turnes, Félicie et moi, après avoir regardé un match de boxe à la télé italoche, match au cours duquel Durand, le champion d’Italie a battu Gondolfï, l’espoir français, il n’est pas loin de minuit. Cette journée de voyage et de grand air nous a vannés. J’embrasse m’man et je m’enferme dans ma carrée.

Je commence à me déloquer et à prendre une bonne douche, ensuite je passe mon pyjama de cérémonie : bleu ciel à parements blancs. La tenue de choc pour visites nocturnes. Là-dedans j’ai l’air d’un prince charmant en exil (en toute modestie).

Il ne me reste plus qu’à attendre une plombe. Pour tromper le temps, je ligote un vieux numéro du Corriere della sera. Je découvre de grosses analogies entre le français et l’italien. Pourtant, lorsqu’on jacte rital devant mézigue je n’y entrave que pouic !

Quand le moment des effusions est arrivé, je prends le chemin du septième ciel, c’est-à-dire celui de la chambre 28.

L’hôtel est silencieux et je glisse dans les couloirs tel un fantôme.

J’ai pris la précaution de repérer la cambuse de jour. Aussi m’y dirigé-je sans hésiter. Parvenu devant la porte, je frappe discrètement. La môme Martha devait m’attendre, car elle délourde instantanément.

Vision paradisiaque, les Mecs !

Elle a un déshabillé vaporeux, presque transparent, décolleté jusqu’aux genoux et ses longs cheveux pâles ruissellent sur ses épaules.

Elle ne dit rien et recule jusqu’à son page où elle s’assied. Je ferme la porte, donne un tour de clé et m’approche, très inspiré.

Elle est légère, translucide. J’ai l’impression qu’un coup de vent l’anéantirait.

J’y vais du rapprochement franco-allemand. On devrait me verser dans le corps diplomatique un de ces quatre ! On m’attacherait particulièrement aux accords culturels avec les ambassadrices et je vous parie une balle de tennis contre douze balles dans la peau que le prestige de notre pays y gagnerait.

Sans que la moindre parole ait été dite, je lui montre mon catalogue de fin d’année.

Elle passe aussi sec son bon de commande. En fille avisée elle choisit tour à tour « Le vibro-masseur », « La poupée mongole » et les « Délices de Zanzibar », mes toutes dernières créations, modèles d’automne encore introuvables dans le commerce. Elle mène un de ces raffuts qui rappelle la chute de Berlin, en plus tumultueux. Il doit y avoir un fameux branle-bas dans l’hôtel. Les messieurs encore verts doivent virer au rouge. Quelle aubaine pour leurs nanas !

Heureusement que je suis venu incognito… Je n’oserais jamais reparaître devant les pensionnaires du K2 demain s’ils savaient que j’ai provoqué ce charivari.

Enfin Martha s’apaise comme la mer calmée. Elle file sur moi un regard bordé de reconnaissance.

— Ça, lui dis-je, doctoral, c’est l’exercice préliminaire… Quelque chose comme le cours préparatoire, si tu vois ce que je veux dire ?…

Elle a un sourire qui use ses dernières forces et elle se blottit contre moi, pâmée.

On doit composer un charmant tableautin. Si le Vieux voyait son envoyé spécial, il prendrait une congestion cérébrale. J’ai une drôle de façon d’enquêter sur l’envoyé AAl !

M’est avis que le moment est venu de tirer les vers du nez à Martha. Après une séance de penthotal comme celle-ci, elle ne doit pas avoir les réflexes branchés sur la force.

Lorsqu’un homme vient de se dépenser de cette manière, il n’a à choisir qu’entre deux attitudes : ou bien rentrer chez lui, ou bien allumer une cigarette et parler de la pluie et du beau temps. En Italie, ce serait plutôt du beau temps.

J’avise un paquet de pipes sur la table de chevet. Ce sont des blondes (naturellement).

— Tu permets ? fais-je en en prenant une.

Je l’allume et exhale une bouffée voluptueuse.

Martha roucoule, prête à remettre le couvert.

— Je ne regrette pas d’être venu ici, dis-je… Tu es la fille la plus ravissante que j’aie jamais rencontrée.

Elle en a le valseur qui fait bravo.

— C’est vrai ? murmure-t-elle, d’une voix noyée comme une portée de chatons.

Je ne sais pas si vous connaissez bien les gonzesses — vous pourriez être des habitués de chez Mme Arthur après tout — mais je peux vous garantir, moi qui les pratique et même, vous venez de le voir, qui les honore, je peux vous garantir, disais-je, qu’elles sont toutes sensibles au baratin. Oui, toutes : les grandes, les rousses, les catholiques, les apostoliques, les romaines, les parisiennes, les pharisiennes, les bossues, les tordues, les intelligentes, et les autres (les femmes normales), les petites grosses, les grandes maigres, celles qui ont leur bac et celles qui ont un mètre vingt de tour de poitrine ; celles qui se nourrissent de biscottes, celles qui se nourrissent de boy-scouts, celles qui dorment sans souliers, celles qui vont au cinéma, celles qui en font, celles qui voudraient en faire et celles qui croient franchement qu’elles en feront un jour !

Du moment qu’on leur tresse des couronnes de guimauve, elles sont preneuses. Une fille comme Martha, vous vous en doutez (et si vous ne vous en doutez pas, c’est que vous êtes encore plus tarte que je ne le supposais) n’échappe pas à la tradition. Ma salade lui plaît. Elle l’arrose d’un filet de citron et l’avale toute crue.

Je continue de la baratiner comme quoi elle a les plus beaux lampions du monde, les crins les plus romantiques, la menteuse la plus alerte, la peau la plus veloutée.

Ensuite je chique au gars jalmince qui veut garder pour lui tout seul ces trésors.

— Dis-moi, Martha, j’espère qu’il n’y a pas d’autres pensionnaires qui te font du gringue, au moins ?

— Du quoi ?

— La cour ?

— Oh non…

Elle rosit un peu… Je la détronche vachement.

— Mon petit doigt me dit que si… Tu parles, une belle vamp comme te voilà, dans un patelin où les bonshommes ont un brasero dans le baquet !

— Mais non, je le jure…

— A d’autres… Tiens, le beau brun qui a un môme boulimique ?

— Le signor Cardoni ?

— Je ne sais pas son nom, mais il a des yeux qui feraient fondre le Mont Blanc !

Elle secoue la tête.

— Oh non… Et puis c’est un habitué. Il vient toutes les années avec sa famille…

Je saute par l’ouverture.

— Oui, en somme, ici vous retrouvez toujours les mêmes bouilles ?

— Les mêmes quoi ?

— Les mêmes frimes… Les mêmes têtes, si tu préfères…

— C’est vrai.

J’affûte ma question clé et je la plante carrément dans la conversation.

— A part ma mère à moi, les autres sont des habitués.

— Pas tous…

C’est ici que les Athéniens s’atteignirent, comme dit pertinemment mon honorable collègue Bérurier, lequel a chez lui la collection entière du Vermot.

— Quels sont les nouveaux ?

Elle ne répond pas tout de suite et me dévisage avec un œil étrange… Dans ce lampion, il y a une sorte de surprise attentive.

— Les autres clients t’intéressent, on dirait ?

Je ne me dégonfle pas.

— Oui, ils m’intéressent, Martha… Autant te le dire tout de suite, je suis d’une jalousie féroce…

Elle a un frémissement d’aise. Rien n’enquiquine davantage une donzelle que lorsque vous lui faites une scène de jalousie, mais paradoxalement, rien ne la flatte mieux que ça.

Entre nous et la station Madeleine, la jalousie est un sentiment que j’ignore. Je ne suis pas exclusif. Je pars du principe que la vie étant courte, il faut en profiter au maxi… Etant donné que chaque homme a besoin de plusieurs femmes, ne serait-ce que pour se dépayser un brin, il est bien évident qu’il doit, parfois, emprunter celle des autres… A charge de revanche, nature !

Du coup elle en oublie de répondre à ma fameuse question.

— Hein, ma belle, qui sont les nouveaux ?

— Eh bien…

Elle réfléchit.

— Il y a Mme Dickson…

— Qui est-ce ?

— La jeune femme avec sa petite fille… C’est une Américaine, elle attend son mari qui est allé à Rome pour ses affaires et qui vient la rejoindre demain…

— Tu le connais ?

— Non, pas encore…

Elle me file un baiser en dialiscope et murmure :

— Je ne savais pas que les Français étaient aussi jaloux.

Je hausse les épaules.

— Ne te moque pas de moi, Martha…

Vite je rengracis :

— Elle est là depuis longtemps, cette dame ?

— Deux jours… Tu t’intéresses à elle ?

Bon, la v’là en renaud, du coup… Je moule le sujet…

— Et à part cette Amerlock, quels sont les nouveaux ?

— Des Suisses…

— D’où sont-ils ?

— Zurich…

— C’est tout ?

— Il y a aussi les vieux, tu les as vus ? Ils s’appellent Canetti… Ils sont de Torino. Tu n’es pas jaloux du mari, si ?

J’éclate de rire…

— Tu en as de bonnes…

Encore un baiser filtrant, une caresse à ventouse et je laisse Martha rêver à cette félicité que nous nous sommes dispensée généreusement.

Je rejoins ma base sans encombre. Je suis un peu fatigué, mais ma matière grise donne à plein régime.

Maintenant l’affaire se noue. Grâce aux renseignements que je possède, je puis d’ores et déjà circonscrire le champ de mes investigations. En effet, on ne peut logiquement ranger sur la liste des « suspects » les vieux habitués de la maison. Parmi les nouveaux j’ai trois lots, ce qui ne veut pas du tout dire que ce soit trois affaires. Primo, la dame Dickson qui attend un homme ! Objection valable : sa petite fille… Décidément on n’en sort pas des suspects familiaux… Deuxio, les Suisses allemands… Là itou, leurs chiares me contristent… Enfin les deux petits vieux… Mais ils sont vraiment trop croulants pour pratiquer un turbin aussi délicat et dangereux que celui consistant à cloquer des armes à des mecs désireux de foutre le merdier en quelque point du globe.

Je les raye… Restent les Suisses, la dame…

Je me couche et j’éteins. Ma piaule donne sur l’avenue et, bien qu’il soit près de deux plombes, j’entends encore des bruits de conversation dehors… Il y a des lumières… Au fond de tout cela, la mer produit son grondement incessant, déprimant lorsqu’on se met à l’écouter.

Histoire de l’oublier, je pense à « l’affaire »…

D’accord, le Vieux avait misé juste, seulement cet accident d’aviation n’a-t-il pas annulé les rembours ?

C’est une possibilité… Un point de vue plutôt, mais il en est d’autres… Par exemple, je trouve curieux ce rendez-vous dans ce coin écarté de l’Italie… Pourquoi se rencontrer si loin des grands centres économiques où en général se traitent toutes les affaires, licites ou non ? Il y a une raison précise à cela… Et cette raison, j’aimerais la découvrir… Je vous jure sur la tête de mon lit que j’y parviendrai !

C’est sur cette bonne résolution que je finis par glisser dans les bras de Morphée. Ils ne valent pas ceux de Martha mais on s’y repose davantage.

CHAPITRE IV

Rien n’est plus vide qu’une existence d’estivant en hôtel. Toute l’année, les gens en bavent pour mériter trois semaines de farniente pendant lesquelles ils vont se faire tartir consciencieusement dans un trou impossible.

L’ennui commence sitôt le petit déjeuner expédié. On va acheter des cartes postales qu’on adresse à des truffes qui s’enchosent autre part en vous écrivant les mêmes… Puis on se baigne un peu et on bouffe… Sieste, bain de soleil, trempette… Rebouffe… Conversations… Au dodo… La fuite utile des jours qu’il appelait ça, Victor Hugo ! Tu parles ! De quoi prendre de l’eczéma au cervelet à force de se le gratter pour savoir ce qu’on va faire !

Ça dure comme ça trois semaines… C’est coupé par une excursion à Machin-Chose, un bled où les estivants s’ennuient pendant trois semaines aussi, moins le jour où ils viennent excursionner dans votre bled à vous avec des Kodak autour du ventre et des yeux conquérants.

Et ensuite, on rentre chez soi, la tirelire bourrée de souvenirs qui deviennent merveilleux au fur et à mesure qu’on s’éloigne. On les pense avec les mots qui serviront à épater les copains et on finit par être épaté soi-même… Oui, le miracle se produit : on croit en la beauté des vacances. On les déguste au passé ! Ah ! les hommes, je vous jure !

Félicie, elle, est radieuse. S’évader avec son Antoine, c’est un moment paradisiaque. Je la trouve dans la salle commune, elle m’y attend depuis longtemps, figée dans sa robe noire aux plis bien tirés… Droite, aimable, furtive… Prête à sourire à qui la regarde, en attendant son grand poulet de fils comme un insomniaque attend le lever du jour…

Je l’embrasse.

— En forme, m’man ?

— Oui, mon chéri…

— Tu as déjeuné ?

— Je t’ai attendu…

J’intercepte Gigi qui passe en souplesse, portant trois plateaux à la fois. D’un geste éloquent, je lui explique ce que j’attends de lui.

Il a pigé et me fait un signe affirmatif.

Pendant que nous attendons le déjeuner, la belle Américaine à la petite fille descend, tenant l’enfant par la main. Je lui distribue une œillade veloutée et un sourire révisé par Colgate. Elle a un bref hochement de tête et s’assied non loin de nous.

Tandis que nous prenons, nous le café au lait, elle the coffee and milk, je ne la quitte pas du regard. C’est une très belle personne d’une trentaine d’années, à la chevelure rousse, à la peau bronzée, aux yeux sombres… Elle est carrossée comme une voiture de course et c’est avec un plaisir non dissimulé que je lui jouerais pour elle toute seule le premier acte de « La grosse mite dans les biches », féerie enfantine qui a obtenu le prix du meilleur préjugé qui vous coûtait cher au festival de Pont de Beauvoisin.

Mon attention éveille la sienne. Je constate presto que je ne lui suis pas tout à fait indifférent. C’est le moment de faire jouer mes ramasse-miettes ! S’il y avait un grelot accroché à chacun de mes cils, je lui interpréterais « Prenez mon cœur et mes roses » sans accompagnement.

Lorsqu’elle a fini de faire manger l’enfant, elle cramponne son sac de bain et prend le chemin de la plage.

— Charmante femme, déclare Félicie en essayant de chasser toute malice de sa voix et de son regard.

Je ne bronche pas.

— Qui ça, m’man ?

— La dame qui s’éloigne avec sa petite fille.

— Ah oui ? Je n’ai pas fait attention…

Du coup, Félicie sourit et regarde dans une autre direction.

— Que faisons-nous, ce matin ? s’informe-t-elle.

— Ben ici, tu sais, y a que la plage… Je prendrais bien un bain !

— Tu n’y penses pas, Antoine ! Après avoir mangé…

— Dans un moment… Je vais m’acheter un slip de bain, j’ai oublié le mien chez nous…

Le ciel est bleu, la mer verte. S’il y avait une fenêtre, je l’ouvrirais tout de suite. Je regarde la flotte en attendant de pouvoir m’y ébattre… Mais je ronge mon frein car la belle Américaine, moins à cheval que Félicie sur les problèmes de la digestion, fait déjà trempette depuis un bon moment, tandis que sa fillette joue avec d’autres garnements sur la plage.

Enfin, ma brave femme de mère ayant levé son veto, je galope dans l’onde saumâtre.

Quelques brasses savantes et me voici près d’un radeau flottant à une cinquantaine de mètres de la plage. Mistress Dickson y est étalée, superbe dans un maillot de bain blanc qui étincelle…

Nous faisons très Lac aux Dames, elle crucifiée par le soleil sur cette plaque de bois…, moi jouant les terre-neuves autour d’elle.

Je finis par cramponner un bord du radeau, ce qui l’incline fortement. Le beauté rousse me regarde.

— Hello ! fais-je en américain.

Docile, elle répète d’une voix très nasale :

— Hello !

La conversation se trouvant de ce fait fortement engagée, je me juche à ses côtés. Je suis un peu plus libre, car Félicie étant myope, ne peut m’apercevoir depuis son parasol.

Je fais jouer mes pectoraux pour compenser ma carence linguistique. L’anglais que je suis capable de parler, en effet, tiendrait sur la marge d’un timbre de quittance.

Je m’efforce pourtant de constituer une phrase.

Elle est pauvre mais convenable :

— The sun is good for you, dis-je aimablement[3].

Elle éclate de rire.

— Il est bon pour tout le monde, rétorque-t-elle dans un français parfait.

Elle a un petit accent qui ajoute à son charme.

— Comment ! Vous parlez français ?

Ma stupeur lui fait plaisir. Elle s’amuse comme une petite fille.

— Oui, j’ai fait la guerre en France !

— La guerre ! Mais vous étiez enfant de troupe alors !

— Non, j’ai trente-quatre ans…

— Air connu : on ne vous les donnerait pas…

Brusquement, sur ce radeau flottant, près de cette fille rousse, avec le Mahomet qui nous cogne dessus à grands coups de rayons, je me sens envahi par une étrange félicité. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué (ça me surprendrait à en juger par vos billes) mais il existe brusquement dans la vie des états de grâce. Des tas de tordus — dont vous sûrement — croient que le bonheur est un autobus qu’il faut parvenir à attraper ! Je peux vous annoncer qu’ils se mettent le doigt dans l’œil jusqu’à l’estomac. Le bonheur, voyez-vous, c’est seulement une espèce de flottement passager pendant lequel vos pensées s’engourdissent. Ce qui revient à dire que le bonheur consiste à ne plus penser, à retourner à l’animal…

Un silence interminable s’écoule. Mme Dickson se met sur un coude et me regarde de très près.

— Vous n’êtes pas très causant, remarque-t-elle.

— Parce que je me sens bien… J’ai l’impression d’être couché sur un nuage auprès d’une fée.

Ça l’amuse. Tout l’amuse… M’est avis qu’elle doit commencer à se faire tartir sans son Jules.

— Vous avez une jolie petite fille, dis-je, sachant qu’un compliment de ce genre fait toujours plaisir à une maman.

— C’est ma nièce. Elle est orpheline !

— Pauvre chérie… Et vous aussi êtes seule au monde ?

— Non, j’ai un mari…

— Y a des gars qui sont vernis. Comment se fait-il qu’il ne soit pas avec vous ? Moi, si je possédais une femme pareille, je me l’attacherais au poignet comme un garçon de recettes le fait de sa sacoche…

— Hum, ce ne serait pas un bon système… Les femmes n’aiment pas beaucoup être attachées.

— Vous êtes seule ici ?

— Non, mon mari arrive aujourd’hui…

— Aïe !

— Pourquoi ?

— Voilà bien ma veine, dis-je. Juste au moment où nous lions connaissance…

Elle se rembrunit un peu (ce qui n’est pas difficile sous un soleil pareil).

— Qu’espériez-vous ? demande-t-elle.

Cette question trop précise me déconcerte.

— Mais… heu… devenir votre ami !

— La présence de mon mari ne sera pas un empêchement. C’est un homme très gentil…

— Il est dans les affaires ?

— Oui, il vend des avions à l’Europe. Il est en ce moment à Rome pour traiter une grosse commande avec le gouvernement italien.

Cette histoire de vente d’avions me fait tiquer. Serais-je sur la bonne piste ?

Nous sommes aujourd’hui le 28, c’est-à-dire à la date initialement prévue par les deux groupes pour une rencontre. Si l’accident de Kazar n’a pas apporté de contrordre… Oui, ce sera pour aujourd’hui.

Bon. En admettant que M. Dickson, marchand de zincs, soit le représentant de AA1, celui du groupement arabe ne devrait pas tarder à se présenter non plus. Il faut que j’ouvre l’œil… Et que je l’ouvre béant.

Après quelques considérations sur le soleil, la mer, la nourriture à l’hôtel et la couleur du cheval blanc d’Henri IV, je prends congé de la jeune femme et je plonge dans la tisane…

Mon absence avait déjà inquiété Félicie qui m’imaginait noyé. Je me sèche et je lui propose d’aller faire une petite virée dans le village que nous ne connaissons que pour l’avoir traversé en arrivant. Elle accepte.

J’installe ma brave femme de mère dans un fauteuil-balançoire du jardin de l’hôtel en lui recommandant de m’attendre pendant que je vais me changer.

Martha est comme à son habitude vautrée dans le coin d’ombre du hall. La vieille dame à cheveux blancs demande la communication avec Milano pour le compte de l’amoureux qui attend, debout devant la caisse, tandis que sa souris lui gratouille le creux de la main.

Je m’approche de ma petite Allemande.

— Vous avez bien dormi ? fais-je sans sourciller.

— Très bien, dit-elle de sa voix à la fois chantante et gutturale.

Je me penche sur elle, l’œil en vrille.

— Je crois, mon amour, que nos ébats ont empêché une partie de la population de l’hôtel de ronfler… Tenez, les deux petits vieux, entre autres, me font grise mine…

Elle hausse les épaules.

— C’est une idée que vous vous faites… Ils habitent le 11, à l’autre étage !

— Ah oui ?

— Oui…

— Excusez-moi, je vais me changer…

Elle m’agrippe par un bras.

— Vous revenez me voir, ce soir ?

Mince, elle passe ses commandes de bonne heure, la petite dévoreuse.

— Ben voyons, fais-je, prometteur.

Je m’élance dans l’escadrin jusqu’à ma chambre. Je passe un futal de lin et une marinière blanche… Ensuite je vais à la porte du 11.

J’écoute, pas un bruit. Je frappe légèrement, personne ne répond. D’un geste décidé j’utilise mon petit sésame, l’instrument qui met les serrures à la raison. Cric-crac, me voici dans la strass.

C’est la même chambre que la mienne. Deux pieux jumeaux, avec dessus des pyjamas rococos…

Je cavale à la penderie et je l’ouvre. Il y a des costards de coupe ancienne et des robes fanées… Je fouille les deux valises posées sur un treillis. Elles sont vides, leur contenu ayant été rangé dans le meuble… J’inventorie alors les grands tiroirs… J’y déniche du linge de corps aussi désuet que ceux qui le portent. Décidément, ces deux nistons sont bien des petits rentiers en vacances…

Je vais pour m’esbigner sur la pointe des tiges lorsque, ô catastrophe ! je perçois un bruit de pas dans le couloir. Ces pas s’arrêtent pile devant la porte. Une clé farfouille la serrure. Je sens mon raisin qui se caille. Si je me fais piquer dans une carrée qui n’est pas la mienne, ça va faire un sacré cri dans l’albergo ! Le méchant scandale, avec carabiniers et procession en musique jusqu’à l’hôtel de police…

Comme argument, peau de balle ! Je ne peux prétendre que j’attends le métro !

A toute vibre je fonce dans la salle de bains et je vais me carrer dans la douche. Rapidos je tire le rideau en plastique devant moi. Il ne me reste plus qu’à espérer que l’arrivant ne séjournera pas longtemps icigo et surtout qu’il n’aura pas d’idée hydrothérapique derrière la tête.

J’entends fredonner une voix de femme. Elle susurre un air italien. Je respire : il s’agit de la femme de chambre. Il n’y aurait que demi-mal si elle me découvrait dans cette planque. Je m’en tirerais en lui allongeant un bif de mille lires. Du moins je l’espère…

La voilà qui entre dans la salle de bains. Par l’ouverture du rideau je la vois cramponner une petite pelle à poussière qu’elle avait oubliée là… Elle se casse… Ouf ! Je l’ai échappé belle.

Je quitte mon poste d’observation et je m’apprête à évacuer les lieux lorsque mon pied glisse sur la faïence du receveur de douche et je vais partir de la lanterne contre le mur. Mon pif dérouille et je me mets à pisser rouge… Vite je drope au lavabo pour freiner l’hémorragie. Ça dure deux minutes, ensuite de quoi ça s’arrête. Tout en me soignant, je regarde les différents objets de toilette disposés sur la tablette et mon regard s’arrête sur un flacon de teinture. Ça retient mon attention parce que la teinture en question est blanche… Vous mordez ? Blanche… Les deux petits vieux, au lieu de se grimer en jeunots, accentuent leur âge par cet artifice. Voilà qui est troublant, n’est-ce pas ?

Je quitte la pièce, songeur. Sur les trois groupes de pensionnaires « inhabituels », en voici deux de suspects… La rouquine amerlock qui attend son marchand d’avions aujourd’hui VINGT-HUIT ! Et les deux vieux qui ne sont peut-être pas des vrais vieux !

Il ne me reste plus qu’à m’intéresser aux Suisses… Ceux-là, ils me paraissent blancs comme la neige de leur patelin. Mais on ne sait jamais. Le turbin d’un agent secret consiste à ne pas suivre ses impressions, mais la logique des faits…

Je rejoins Félicie.

— Excuse mon retard, lui dis-je, je me suis cogné le nez dans la salle de bains.

Naturlich je ne lui précise pas laquelle.

Nous déambulons dans les ruelles chaudes du village. Je suis de plus en plus pensif. Midi approche. Midi du 28 juillet et il ne s’est encore rien produit au K2.

Lorsque nous rentrons, les pensionnaires sont déjà dans la salle à manger pour la tortore. Nous gagnons notre table, derrière les Zurichois. Ces gens-là sont solennels comme des cathédrales gothiques. Franchement, ils sont à écarter…

Après le repas, m’man me dit qu’elle est un peu fatiguée par le soleil et qu’elle s’étendrait bien pour une sieste. En réalité, je vous parie une vie de chien contre une vie de chienne qu’elle agit de la sorte uniquement pour me laisser le champ libre. Elle a bien vu que je rôdaillais autour de deux greluses et elle ne voulait pas m’empêcher de mener à bien mes entreprises…

Je m’approche de l’Américaine, assise dans le jardin, tandis que sa nièce fait de la balançoire…

— Votre mari n’est pas encore arrivé ?

— Il ne va pas tarder…

Sur le pas de la porte, bravant le soleil, la môme Martha me foudroie du regard. Elle paraît en crosse, sans doute craint-elle que je lui échappe au profit de l’Américaine…

Je lui file un clin d’œil et je vais la rejoindre dans le salon. On donne un dessin animé polonais à la télévision. C’est passionnant comme un sermon du Révérend Père Riquet…

— Vous faites du charme à tout le monde, me dit-elle avec humeur.

— Allons donc ! Je lui demandais seulement le prénom de sa petite fille…

Je me tais, toute mon attention sollicitée par l’arrivée d’un homme élégant. Il tient une mallette de porc à la main. Il porte un complet beige, en tissu léger, des chaussures de daim champagne, une chemise blanche, une cravate saumon et il est coiffé d’un chapeau de paille à larges bords. Il a une gueule de gravure de mode. On le prendrait pour un acteur ricain.

Je vois Mme Dickson se précipiter sur lui et lui rouler un patin fignolé qui donnerait des idées polissonnes à une réception à l’Académie Française.

Bon, voilà le bonhomme…

Il jacte en amerlock avec sa souris. C’est elle qui parlemente à la caisse. Probable que l’italien ne l’inspire pas, cet homme ?

Martha me laisse un instant pour aller réceptionner l’arrivant et le mettre dans les pattes des serveurs.

Je l’attends en me farcissant la fin du dessin animé. Tout de suite après, j’ai droit à un puissant documentaire sur l’élevage des brebis galeuses.

Retour de Martha. Les Dickson se sont engagés dans les étages. Probable que le Ricain a deux mots à bonnir en particulier à sa pépée. Dans un sens (et même dans l’autre) je le comprends, cet homme…

Martha revient s’asseoir près de moi.

— Etrange, murmure-t-elle…

Elle est songeuse.

— Pourquoi ?

— Ce garçon parle mal l’anglais…

Je bondis.

— Que dites-vous ?

— Qu’il parle mal l’anglais… C’est pour cela que je dis « étrange »… Car enfin, un Américain…

Cette fois je suis certain de tenir du solide.

— Vous avez son passeport ?

Elle va farfouiller dans le tiroir de la caisse.

Puis elle revient, tenant un livret cartonné qu’elle me tend.

Je lis qu’il s’agit de Julius Ber Dickson, né à Kansas City, le 18 juillet 1924… Demeurant 119 Quatorzième rue à New York… La photographie est bien celle de l’homme qui vient d’entrer et le signalement correspond au sien. Je suis troublé.

— Qu’est-ce qui vous fait dire qu’il parle mal l’anglais ? Vous le parlez bien, vous ?

— J’ai vécu deux ans à Chicago chez mon frère…

— Ça n’est peut-être qu’une question d’accent ?

— Non ! Il a usé de termes impropres… J’en suis certaine.

Je rends le passeport à Martha qui va le remettre dans le tiroir de la caisse avec les autres…

Lorsqu’elle revient, San-Antonio n’est plus là… Je fonce dehors et je bouscule intentionnellement la petite fille qui accompagne la rouquine.

La môme se met à chialer… Elle a une petite écorchure au genou. Voilà que je deviens un bourreau d’enfant à ces heures.

Je la prends dans mes bras et je cours vers l’escalier conduisant aux chambres…

En chemin je croise Gigi.

— Mme Dickson, quel numéro ? m’enquiers-je.

— 32… La petite s’est fait mal ?

— Ce n’est rien.

Je galope jusqu’au 32 et je m’immobilise devant la porte avec l’enfant dans les bras. Elle a cessé de chialer justement. Il y a un grand silence dans le couloir. Je dilate mon tympan pour essayer d’esgourder ce qui se dit à l’intérieur.

Je perçois distinctement ceci, proféré par MmeDickson :

— Ils viennent de partir pour la plage…

EN FRANÇAIS !

Et l’autre, le mâle, répond, dans un français encore meilleur :

— Alors, allons-y sans perdre de temps.

Là-dessus je frappe.

La belle rouquine ouvre et pousse un cri en voyant la fillette dans mes bras. Je la rassure.

— Ce n’est rien, madame… Je l’ai bousculée alors qu’elle courait et elle a le genou un peu écorché…

Elle me remercie. Le beau gars s’avance et me regarde. Elle se tourne vers lui. Baratin en anglais.

— Je vous présente mon mari, fait-elle.

L’autre me tend sa paluche en disant :

— How do you do ?

Je réponds :

— Pas mal merci, et vous ?

Et je prends congé, de plus en plus persuadé que j’ai mis le nez dans du pas très frais.

Un homme qui arrive le 28 au K2, qui a un passeport amerlock mais qui parle mal l’anglais. Qui parle bien le français mais qui affecte de l’ignorer… Voilà de quoi troubler un cœur pur, non ?

« Ils viennent de partir pour la plage », a dit la belle souris…

« Allons-y vite », a répondu son gars…

Ils, ce sont les autres… Ceux qui viennent traiter le marché. A moins qu’au contraire ce ne soit Dickson qui représente la Ligue Arabe, peu importe… Conclusion : EN ALLANT SUR LA PLAGE, J’ASSISTERAI A LA RENCONTRE…

Je passe dans la carrée de Félicie… Elle dort… Sans bruit, je referme la lourde. Je griffonne un mot : « Plage », le glisse sous la porte, puis je me casse, le cœur assez battant je l’avoue, toute ma curiosité mise à vif…

Je m’installe dans le transatlantique gracieusement mis à ma disposition par la direction de l’hôtel. Autour de moi, les pensionnaires achèvent leur sieste avant de se faire mariner les couennes dans l’Adriatique.

Jusque-là, R.A.S., comme disaient les communiqués de 40 lorsque les verts-de-gris entraient dans les faubourgs de Montélimar. Puis la famille Dickson annonce sa trilogie dans le secteur. Ils envahissent des fauteuils et se tiennent par la main. Les autres, les Ritals du K2, commencent à les détrancher pour viser comment le mari de la belle esseulée est fabriqué.

Les messieurs qui avaient envie de lui tenir compagnie pendant l’absence du mecton doivent se voter des mentions spéciales pour avoir remis ce projet à une date ultérieure.

Parce que si vous le voyiez torse nu, le Ber, vous prendriez des vapeurs, mesdames ! Des armoires à deux portes commak, on n’en trouve pas chez Lévitan ! Il a des épaules qui ôteraient le hoquet à un minus… Avec ça des deltoïdes de catcheur, des biscotos d’haltérophile, une poitrine couverte d’astrakan et un petit air de ne pas supporter qu’on prenne son échine pour un paillasson.

Je croyais qu’il allait bondir carrément sur « ceux » qui l’attendaient, mais pas du tout. Une main derrière la nuque, tenant de l’autre celle de sa femme, il se contente de regarder jouer la petite fille… Riant de sa joie…

Du coup, je ne sais plus si c’est du lard ou du cochon. Qu’est-ce que tout ça veut dire ?… Hein ? Je vous le demande, tas de foies blancs !

Je bigle les autres, ils se sont lassés de zieuter l’arrivant et ils jouent le second acte de « J’ai la gueule de boa »… Je commence à avoir les nerfs malades.

Mes deux petits vieux sont juste derrière moi. Lui lit un bouquin dont la présentation me laisse penser qu’il doit être prodigieusement emmerdant. Sa pétroleuse tricote un cache-naze pour l’hiver prochain… Je consacre mon attention à cette dernière… Je vois que ses cheveux sont teints, non pas en blanc, mais en gris…

J’examine alors son débris de mari et je pige le pourquoi de la teinture… Il a les cheveux réellement blancs, mais son bouc doit pousser gris et c’est par coquetterie en somme qu’il se le teint en blanc… Je comprends la chose en voyant que sur ses joues, la barbe pousse plutôt foncée… Je crois que j’en ai fait trop hâtivement un suspect. Tout ça, croyez-moi, commence à me peser singulièrement sur la patate.

Ce soleil, ces estivants internationaux unifiés par l’ennui, cette vie d’hôtel morne à crever, cette incertitude, et la fille blême qui m’attend cette nuit pour une nouvelle partie de bilboquet, oui, cela m’accable prodigieusement.

M’man vient me rejoindre une heure plus tard, souriante.

— Bien dormi ?

— Comme une souche !

Il faut vous dire que Félicie n’a jamais été douée pour les métaphores.

Elle s’installe et nous restons une grande partie de l’après-midi à flotter dans une chaude torpeur coupée par les glapissements aigus des mômes et par l’énorme floooc de la mer.

Dickson n’a pas bougé. Il n’a parlé à personne. Mieux, n’a regardé personne… Sa femme non plus… La petite fille paraît être leur unique souci. Ils n’ont d’yeux que pour elle. Gentille famille !

Sur le soir, dislocation du cortège. Un à un, les mecs regagnent l’hôtel, histoire de se loquer pour la tortore… C’est fou ce que les toilettes sont urf au dîner. Ils font ça à l’anglaise, les bourgeois transalpins.

Ils jouent à s’épater.

Je vais me nipper à mon tour, en proie à un pressentiment. Je sens (tout mon corps me le dit) qu’il va se passer quelque chose avant la fin de la soirée.

Je possède un sens infaillible pour renifler la casse.

CHAPITRE V

Je ne sais pas si vous avez vécu des journées d’été lourdes et lénifiantes. Oui, sans doute ? Vous avez beau être un ramassis de cavillons ramollis de partout, principalement de la matière grise, vous vous souvenez de ces impressions…

Tout le jour vous avez sué des chandelles, et puis, en fin de journée, un orage se prépare, et l’air devient brusquement épais comme l’intelligence d’un gendarme. On dirait qu’il se vide d’oxygène… Vous sentez de l’électricité autour de vous. Vous avez besoin que ça pète ou que ça dise pourquoi…

Présentement je suis dans le même état d’esprit. Ma centrale nerveuse est sur le point de sauter. Cette enquête me déprime comme une exposition de mauvais tableaux. J’en ai classe de jouer à l’estivant venu sur les bords de l’onde amère avec sa vieille moman… J’en ai ma claque de me répéter que nous sommes le 28 juillet, que la journée est achevée et que rien, vous m’entendez, bande de constipés de la feuille ? RIEN ne s’est produit, contre toute attente et contre tout espoir !

Ah ! quel métier, je vous jure ! Y a des moments où je me dis que si je possédais la vraie sagesse, je cloquerais ma démission au Vieux… Avec nos éconocroques, j’achèterais un rade dans une banlieue verdoyante, près de la tasse, en cherchant un coin où le goujon ne serait pas trop rétif. Derrière le troquet y aurait un jardin avec des fraisiers. En fait d’effort, la culture de la fraise, c’est idéal, because les branches sont basses. Au rade je placerais une jolie pépée avec un beau sourire et du téton, manière d’amorcer le clille et de le faire passer à la carmouille. La nuit, je lui raconterais les aventures de Popoff…

Au lieu de ça, je m’astreins à une gymnastique cérébrale qui chanstique mes centres nerveux.

Je fulmine tout en me déloquant. Nature, il ne s’est toujours rien passé. Le repas a été d’un calme… plat si je puis avancer ce jeu de mots sans crainte de heurter vos convictions politiques.

Je m’apprête à me fourrer dans les toiles lorsque je pense à la môme Martha qui m’attend dans sa robe de nuit en toile d’araignée paresseuse. Elle compte ferme sur une seconde tranche ! Tirage ce soir ! J’ai autant envie d’aller lui expliquer le rondibet du radada que de me faire thermomètre dans une léproserie !

Les bonnes femmes, je vous l’ai souvent dit, c’est comme les mauvais films : faut jamais les voir deux fois. Pourtant, si je m’abstiens, miss Outre-Rhin sera outrée (mon style est une jonglerie).

Elle est chiche de venir me faire une relance à domicile… J’aurais l’air futé vis-à-vis de Félicie qui a le sommeil fragile comme du verre filé. Bon, d’accord, je vais aller donner ma représentation d’adieu…

Je passe ma robe de chambre en satin bleu nuit à rayures noires et fouette cocher ! En route pour la sérénade au balcon.

Personne dans les couloirs. Je grimpe à l’étage supérieur et vais gratter la porte de Martha en attendant mieux. C’est une véritable sangsue qui se précipite sur moi… Ce soir, je n’ai pas besoin de lui faire choisir dans le répertoire de saynètes comportant ses emplois. D’autorité elle me joue « Branle-bas en Méditerranée », suivi immédiatement de « Constellation » (le monde vu par un trou de serrure) et, pour terminer, « On purge Bébé » par la compagnie Richelieu-Drouot.

Je m’esquive sur le coup d’une heure du matin. Et c’est alors que je vous demande de bien vouloir débloquer vos étagères à mégots ; car c’est à cet instant que la fiesta démarre vraiment.

Le hasard, toujours lui, veut qu’en regagnant ma carrée pour y pioncer du sommeil du juste, mon sens auditif soit alerté par un bruit cristallin qui me meurtrit les trompes[4].

Ça vient de l’étage inférieur. Ça m’a tout l’air d’être le bruit que fait une clé entrant en contact avec le carrelage.

Je m’immobilise, le buste incliné à quarante-cinq degrés au-dessus de zéro et de la rampe.

Je vois passer une ombre tenant quelque chose de volumineux entortillé dans une couvrante. Voilà qui m’intéresse foutrement, comme dirait mon amie la baronne de Maichose. Je vois l’ombre descendre au rez-de-chaussée… Aussi sec, j’ôte mes spartiates et, les radis nus, prenant appui sur les talons pour éviter tout claquement, je me mets à descendre itou…

J’arrive dans le hall au moment où le porteur arrive à la grande porte vitrée. Celle-ci est fermée à clé et la chiave est restée sur la porte. Il délourde en souplesse, en prenant soin de ne pas faire de bruit. Le paquet qu’il tient se met alors à remuer et je me rends compte qu’il s’agit d’un enfant… Le type (car le clair-obscur est suffisant pour que je puisse voir que c’est un homme) ouvre sans bruit et sort. La lune lui choit dessus, pareille à une grosse bouse de vache dorée. Je reconnais Dickson… C’est sa petite nièce qu’il coltine…

Il contourne l’hôtel en marchant sur la partie dallée. Il est en chaussettes et ses lattes sont attachées à son cou par les lacets… Il va derrière le bâtiment, là où sont garées les tires dans des boxes en roseaux. Il s’approche d’une petite Fiat immatriculée à Rome (je vous casse ces détails car la lune illumine le patelin comme le ferait son mec le père Durand), ouvre sans bruit la portière arrière, y dépose son vivant fardeau[5] et sort la voiture de sa travée en la poussant à la main…

Comme elle est rangée très près de la sortie, et qu’elle est aisée à manœuvrer, il la conduit jusque dans une rue perpendiculaire à l’avenue principale. Ensuite de quoi il enfile ses pompes et s’installe au volant.