Автор — ученый и путешественник — посвятил животным всю свою жизнь.

Его увлекательная книга, написанная простым языком и рассказывающая о впечатлениях, чувствах и событиях, знакомых каждому с самого детства, никого не оставит равнодушным.

Заповедными тропами

Е. П. СПАНГЕНБЕРГ — УЧЕНЫЙ И ПИСАТЕЛЬ

Имя Евгения Павловича Спангенберга сейчас почти забыто. И об этом нельзя не пожалеть. В отечественной орнитологии, науке о птицах, середины XX века он занимал совершенно особое, уникальное место: Е. П. Спангенберг был настоящим ученым-натуралистом. Быть натуралистом — это исключительный и редкий дар, это особый строй мыслей, своеобразная философия и система знаний. Натуралистом не становятся, а рождаются. Орнитологи-натуралисты — это в известном смысле первопроходцы, которым мы обязаны изначальными сведениями о птицах необъятной территории Российской империи, впоследствии именуемой Советским Союзом, а сейчас сжавшейся до Российской Федерации.

Евгений Павлович был потомком дворянского рода фон Спангенбергов, восходящего к XVII веку. Его дед, Евгений Иоганнович Спангенберг, датчанин по национальности и капитан дальнего плавания по профессии, женился на украинке Надежде Тарасенко. С этого события и началось обрусение Спангенбергов.

Отец Евгения Павловича, Павел Евгеньевич Спангенберг, был инженером-путейцем и поэтому вынужден был довольно часто менять места жительства.

Евгений Павлович Спангенберг родился в 1898 году на станции Андриановка Читинской области. Раннее детство его прошло в Санкт-Петербурге. Особое влияние на формирование взглядов и интересов маленького Жени имел семидесятилетний дед-капитан. Он считался «морским волком»: дважды объехал вокруг света, побывал во многих странах и даже посетил Чукотку, которая в те времена казалась «краем света». Вместе с тем дед был страстным любителем природы и, по-видимому, многосторонним и ярким человеком. Он привез с собой собрание чучел редкостных птиц и коллекцию различных сувениров. Усаживаясь по вечерам перед камином, дед рассказывал о своих путешествиях, приключениях, природе дальних стран и встречах с людьми. Эти рассказы очаровывали мальчика и будили в нем еще не осознанное стремление к странствованиям, пристальный интерес к природе.

Несколько позже семья переехала из Петербурга в маленький железнодорожный поселок Ахтубу, затерянный в степях Нижнего Поволжья. Здесь началась совсем иная жизнь. Большой запущенный сад вокруг дома, соседство первозданной, еще не изуродованной людьми степи, неспешное чередование времен года — все это давало простор для развития душевного строя и способностей будущего натуралиста. Огромное влияние на мальчика оказали также постоянные выезды с отцом на охоту и рыбную ловлю, самостоятельные походы в степь, отдельная комната, отведенная для содержания всякой живности. Вся семья доброжелательно и терпеливо относилась к постоянно обитавшим в доме птицам и зверькам. У мальчика проявилась поразительная способность выкармливать птенцов и ухаживать за подранками и другими животными. Ему не надоедало возиться с ними днями, неделями и месяцами, тогда как обычно уход за животными уже после трех-четырех дней переходит к взрослым.

Жене было всего шесть лет, когда отец впервые взял его на охоту. А в семь лет он уже получил в подарок свое первое ружье. С тех пор охота прочно и полноправно вошла в жизнь будущего исследователя и превратилась в одну из главнейших страстей его жизни, а охотничьи собаки стали его постоянными спутниками.

Незаметно летит время, и вот уже семья Спангенбергов снова живет в Сибири, в Иркутске, куда перевели работать отца. В настоящую тайгу нужно было добираться целый день, а значительную часть времени теперь отнимала учеба в гимназии. Однако и здесь Евгений Павлович, тогда уже юноша, находил возможность при первом удобном случае вырваться из города, и снова ружье, собаки, охота.

В 1918 году Евгений Павлович закончил Иркутскую гимназию. Надо было определяться в жизни, а четкое решение еще не созрело. Евгений Павлович переезжает на Украину, в город Запорожье. Время было смутное и опасное, на Украине шла война. Вскоре он был призван в Красную Армию и около двух лет прослужил в ней рядовым бойцом в войсках Южного фронта.

Через год после демобилизации он поступает в Московский университет, на естественное отделение физико-математического факультета. Учеба в университете, помимо систематических знаний по зоологии, сформировала личность Евгения Павловича как настоящего орнитолога-натуралиста.

Но только в 1946 году он наконец обрел ту работу, к которой стремился всей душой. Он стал сотрудником Зоологического музея Московского университета. Здесь он проработал до своих последних дней, то есть полных двадцать два года.

Но жизненный путь человека не определяется только датами и местами службы! Поэтому если говорить о биографии Е. П. Спангенберга, то прежде всего следует рассказать о его экспедициях. Они, и именно они, составляли основу жизни этого замечательного натуралиста, были тем стимулом, который постоянно поддерживал его в трудные минуты.

Настоящая экспедиционная жизнь началась у Евгения Павловича, когда ему было двадцать шесть лет. Еще будучи студентом, он совершил первую поездку в Северную Азию, в район нижнего течения Сырдарьи. Природа и особенно птицы этого края покорили ею воображение, и последующие четыре года он посвятил исследованию этого района. В 1928 году Евгений Павлович пересек пешком Приаральские Каракумы и некоторое время работал на побережье Аральского моря. Он, однако, не считал исследование законченным и неоднократно возвращался к изучению птиц Южного Казахстана. В 1936 году ему удалось обследовать труднодоступный участок Кызылкумов, лежащий между старым руслом Жанадарьи и станцией Арысь. Были собраны ценнейшие коллекционные материалы и наблюдения, послужившие основой для монографического описания птиц Нижней Сырдарьи. Этот капитальный свод, опубликованный в 1941 году, может служить прекрасным образцом классической региональной работы: он содержит исчерпывающие сведения о размещении и биологии птиц интереснейшей территории.

Параллельно исследованию птиц Средней Азии Евгений Павлович начал цикл экспедиций в Закавказье. Первая поездка в Азербайджан относится к 1925 году, затем он работал в Ленкорани. Результат этих экспедиций — несколько статей о птицах и интересные исследования по биологии лесной сони и сони-полчка. К изучению птиц Ленкоранского побережья Евгений Павлович возвращался постоянно, и главное свое внимание в этих поездках он уделял пролету птиц и состоянию их зимовок.

Закавказье интересовало Евгения Павловича и в более широком плане. Он обследовал орнитофауну ряда районов Армении и написал серию статей о ее зимующих птицах. Хотя главная его задача — создание общей монографии о птицах Закавказья — осталась неосуществленной, по Азербайджану такой обзор все же был опубликован значительно позже, в книге «Животный мир Азербайджана» (1951 г.).

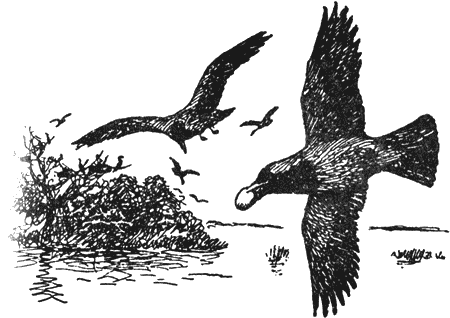

Евгений Павлович обладал исключительной энергией. Казалось бы, исследование Средней Азии и Закавказья, длившееся с 1924 по 1937 год, просто не оставляло времени для другой работы. Но нет, Евгений Павлович сумел за этот период посетить еще создававшийся тогда заповедник «Семь островов», район станции Акбулак в Оренбургской области, окрестности поселка Кара-Балты в Киргизии и озеро Сары-Челек в Фергане, где он проверял результаты расселения ондатры и енотовидной собаки.

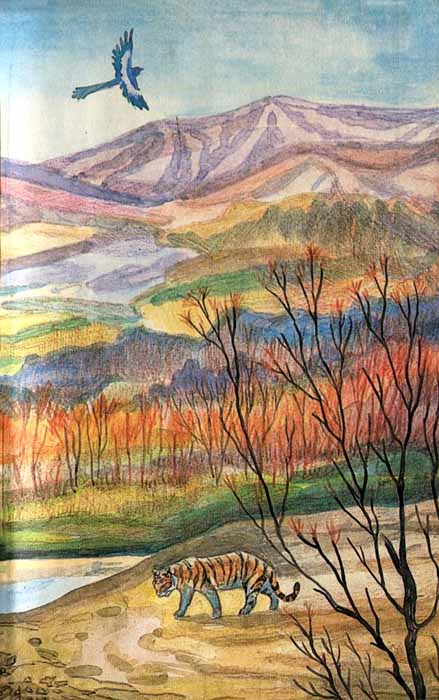

В 1938 году внимание Евгения Павловича привлек Дальний Восток. Тогда этот край в орнитологическом отношении представлялся совершенной загадкой, и первая же поездка Евгения Павловича в долину реки Иман принесла много неожиданного. После новых поездок в пятидесятых годах, когда ему удалось детально обследовать южные районы Приморья, Евгений Павлович приступил к подробному описанию орнитофауны Дальнего востока. Эта работа, содержащая ценнейший фактический материал по биологии птиц, увидела свет в 1965 году.

Великая Отечественная война прервала экспедиционную деятельность Евгения Павловича. Однако сразу же после ее окончания, в 1946 году, Евгений Павлович начал изучение птиц Рыбинского водохранилища, где был создан Дарвинский государственный заповедник. Обзор орнитофауны Рыбинского водохранилища был опубликован двумя годами позже. К сожалению, работа эта осталась незавершенной.

В 1955 году Евгений Павлович начал изучать птиц Европейского Севера. Он совершает первую поездку на полуостров Канин, а в 1956 и 1957 годах проводит там полный полевой сезон. Чтобы сравнить орнитологическую характеристику европейских тундр с азиатскими, Евгений Павлович осуществил трудную поездку на северо-восток нашей страны, в низовья Колымы. Здесь исполнилась его заветная мечта: он собственными глазами увидел розовых чаек.

Перечень мест, где работал Евгений Павлович, будет неполным, если не сказать несколько слов о Крыме. Евгений Павлович отлично знал Крым, его птиц, его природу, и написал несколько статей о его фауне. С особой нежностью рассказывает он о Крыме и в своих мемуарах.

Между тем, однако, годы летели, и здоровье Евгения Павловича начало сдавать. Для дальних поездок от него стали требовать медицинские справки, что он просто ненавидел. Три или четыре года зоолог вообще никуда не выезжал, потом почти нелегально отправлялся на Рыбинское море. Однако и этому вскоре пришел конец. Евгению Павловичу осталось только Подмосковье, да и то ненадолго.

Евгений Павлович был ученым совершенно особого склада. В каком-то смысле он был анахронизмом даже для своего времени. Он не вел детальных полевых дневников, не пользовался фотоаппаратом, не делал зарисовок, не записывал голоса птиц. Он совершенно не знал английского языка, а потому вся огромная англоязычная литература по птицам оставалась ему неизвестной. Но он обладал бесценным даром: он знал, чувствовал птиц и как этолог, и как систематик, знал тончайшие нюансы, мельчайшие штрихи, интимнейшие детали поведения любой, даже самой редкой птицы.

Тех, кто работал с Евгением Павловичем в поле, всегда поражала способность его с первого взгляда, часто на большом расстоянии, безошибочно определять пролетающих уток или куликов. Так же безошибочно узнавал он до подвида любую птицу в музейных коллекциях. Ученый был необычайно строг и требователен к себе и к своим публикациям. Он считал, что лучше промолчать, нежели говорить предположительно. Вот почему его работы составляют золотой фонд отечественной орнитологической литературы.

Своеобразны были и методы сбора научного материала. Евгению Павловичу был совершенно безразличен точный количественный учет, он не признавал инструментального изучения гнездовой биологии птиц, не знал даже элементов классической этологии. Все, чем пользовался в поле — это бинокль и ружье. И поразительно острые зрение, слух и память. Помимо прямых наблюдений за птицами, единственно ценным научным материалом он считал коллекционные тушки и кладки. Коллекционер он был, что называется, «от Бога». Только в Зоологический музей МГУ им передано около одиннадцати тысяч экземпляров тушек. Кроме того, ценнейшая эталонная коллекция, бывшая собственностью Евгения Павловича, хранится ныне в Тимирязевском музее в Москве. Он был виртуозом препарирования птиц.

Особенно ярко проявился дар коллекционера, когда Евгений Павлович начал собирать кладки яиц. В этой области он был бесспорным пионером, разработав методику сбора кладок, препарирования и хранения. По сути дела, Евгений Павлович превратил развлечение в научный процесс. Он первым начал собирать кладки вместе с гнездом или гнездовой подстилкой, что значительно повысило их информативность. Коллекция Евгения Павловича, насчитывающая свыше полутора тысяч кладок, относящихся к примерно пятистам видам, хранится сейчас в Новосибирске, в Биологическом институте СО РАН. В собирании он был скорее коллекционером, чем ученым. Каждая новая кладка, найденная им или подаренная кем-либо (или выменянная!), долгое время была предметом горячих рассказов и переживаний. Была и жгучая ревность, и кровные обиды, когда кто-нибудь не отдавал ему интересную кладку. Впрочем, такие случаи бывали редко, для всех нас было и честью, и радостью делиться с ним находками в первую очередь. В те годы собирание кладок было почти повальным увлечением, и Евгений Павлович как-то незаметно был его пружиной и двигателем.

Оглядываясь сейчас на научную деятельность Евгения Павловича, поражаешься, как много он успел сделать. Им написано более ста статей о птицах и млекопитающих. По нынешним временам это не так уж и много. Но за этими статьями скрываются годы и годы полевой работы, работы в самых трудных, малодоступных местах, почти без финансирования, на голом энтузиазме. В то время в распоряжении зоологов не было ни вертолетов, ни автомашин, ни моторных лодок, ни даже палаток или спальных мешков. Тысячи и тысячи километров проделал он пешком, верхом или на веслах. Один только путь через полупустыни и пустыни Казахстана и Средней Азии от Оренбурга до Ташкента, который Евгений Павлович прошел пешком, составляет более полутора тысяч километров! Заметим, что почти все экспедиции Евгений Павлович проделал в одиночку и редко — вдвоем. Прекрасным свидетельством тому было его участие в подготовке замечательной коллективной монографии, шеститомника «Птицы Советского Союза», за которую ряд сотрудников Зоологического музея, в том числе и Евгений Павлович, были удостоены Государственной премии 1952 года.

Многогранность таланта Евгения Павловича особенно ярко блеснула, когда он попробовал свои силы в научно-художественной литературе. Замечательные «Записки натуралиста», не раз переиздававшиеся и переведенные на иностранные языки, — это действительно глубоко художественное произведение. Приступая к написанию этого очерка, я еще раз (в который уже?) перечитал эту удивительно милую и увлекательную книгу, еще раз подивился и феноменальной памяти Евгения Павловича, и верности его слова, и тонкости восприятия природы, и постоянной любви и сочувствия животным, и теплоте в отношениях с людьми. То, что написал Евгений Павлович, — это поэтический гимн родной природе, дальним дорогам, научному поиску, радости открытий, трудной Работе. Немало людей привела эта книга к пониманию природы, открыла им глаза, и потому пользуется необыкновенной популярностью.

Евгений Павлович был удивительным бессребреником. Получая нищенскую зарплату, он совершенно не стремился как-то улучшить свое материальное положение, хотя потенциальные возможности для этого несомненно были. Он жил аскетом, не требуя для себя лично никакого комфорта. Те, кто бывал у него дома, помнят, вероятно, полутемную лестницу в мрачном доме на улице Горького (как она тогда называлась), коммунальную квартиру, где его собственное жизненное пространство ограничивалось тесной проходной комнатой. Письменный стол, узкая постель, шкаф с книгами и коробки с коллекциями — спартанская обстановка, но никто никогда не слышал от него ни малейшей жалобы. Евгений Павлович очень любил визиты друзей, и надо было видеть, какой гордостью, какой радостью сияли его глаза, когда он открывал какую-нибудь коробку и показывал редкую кладку или тушку.

У тогдашнего поколения молодых орнитологов сложилась традиция после каждой экспедиции сразу же, еще под свежим впечатлением, заходить к Евгению Павловичу в Зоомузей. И каждый раз для него такой визит был праздником. Не было в Москве человека, кто более живо, с большим интересом и сочувствием, с такой непосредственностью откликнулся бы на рассказ об экспедиции, порадовался бы новым находкам, посетовал по поводу неудач. Евгений Павлович был замечательным слушателем, он просто загорался от услышанного, глаза становились более синими и глубокими, и даже казалось, что от возбуждения у него начинал слегка шевелиться кончик носа, как у землеройки.

Это очень приятно, когда тебя слушают, и каждый, кто приходил к Евгению Павловичу, старался принести в подарок кладку или тушку. И если кладка была редкой и хорошо препарирована, восторгу не было границ. «Золотая вещь!» — любил говорить Евгений Павлович в такие минуты.

Интересно, что из всех предметов его радовали только кладки и тушки. Вульгарный «вещизм», фетишизация чего-либо другого были ему абсолютно чужды. Будучи, например, страстным охотником, он никогда не стремился обладать дорогими ружьями, что было модным у других его коллег-охотников. У Евгения Павловича ружья были «среднего разбора», но с отличным боем. Да и библиотека у него была чисто рабочая, а не декоративная. Только то, что нужно для работы.

В коллективе Зоомузея он всегда жил несколько особняком, как чумы боялся всяческих «общественных нагрузок» и был совершенно вне мелких раздоров, которые, как и во всяком другом учреждении, немало волновали других сотрудников.

Евгений Павлович оставил глубокий след в умах и памяти целого поколения российских орнитологов, ныне, к сожалению, почти ушедшего. Когда стало очевидным, что экспедиционная работа для него закрыта навсегда, он потерял желание жить. Его трагический уход из жизни 25 июля 1968 года друзья поняли и не осудили.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

При подготовке этого тома к печати редакция сократила отдельные главы, пожертвовав в первую очередь эпизодами слишком «убийственными», где утилитарный подход к природе выглядит вопиюще. Согласовав все купюры с правообладателями книги, издательство пошло на такие сокращения.

ОТ АВТОРА

Есть люди, каждая беседа с которыми оставляет неизгладимый след. Именно таким человеком и был мой учитель, профессор Борис Михайлович Житков. Когда я поступил в Московский университет, он читал нам курс зоологии позвоночных, много писал научных и научно-популярных статей и книг и как-то совсем незаметно, но в то же время серьезно руководил работой многих студентов и даже их жизнью.

— Знаете, друзья, — однажды во время беседы обратился он к нам, — за свою жизнь я написал много полезных книг, но интересно, что только с тех пор, как мой однофамилец Борис Житков издал свои увлекательные рассказы, я стал пользоваться особенной популярностью. Года два тому назад меня остановил в нашем дворе маленький мальчуган. «Это ты написал о слонах?» — спросил он, глядя в упор. «Нет, это другой Житков», — пояснил я. Одно мгновение, казалось, мальчуган был озадачен моим ответом. «Но ты Житков?» — наконец спросил он. «Да, Житков». — «И Борис?» — «Да, и Борис», — ответил я. «Ну, если ты Житков и Борис — значит, это ты написал о слонах», — безапелляционно заявил он. После этого случая моя популярность растет с каждым днем. «Вот тот Житков, который написал о слонах в Индии», — показывают уже все дети Зубовского бульвара, когда я там появляюсь.

Этот маленький эпизод из жизни старика профессора, рассказанный нам между прочим, также не пропал бесследно. Я понял, что необходимо уметь писать не только научные, но и научно-популярные книги. Ведь их прочтет и оценит не узкий круг специалистов, а масса людей, причем людей самых разнообразных профессий и возрастов. И хотя я не писатель, а научный работник, но, любя науку и вспоминая слова своего учителя, в этой книге я решил в доступной форме изложить те наблюдения над животными, которые вошли в мои научные работы.

ЮНОСТЬ

ВСТУПЛЕНИЕ

Мое раннее детство протекало в Ленинграде. Когда наступало лето, наша семья выезжала на дачу в Мартышкино, но жизнь за городом почти изгладилась из моей памяти. Из нее я хорошо помню только отдельные моменты. Как-то в воскресный день мы с отцом, вооружившись сачком и банками, отправились к небольшому пруду и, ловя тритонов и карасиков у провели на его берегу большую часть дня. Эта маленькая экскурсия живо сохранилась в моей памяти. В тот день я впервые услышал пение полевого жаворонка. Он взлетел недалеко от меня из травы, поднялся в голубую высь, и в течение долгого времени оттуда лилась чудная песня — ей, казалось, не будет конца.

Много времени прошло с того дня, но и сейчас я вспоминаю ее, и когда бываю весной в поле, вслушиваюсь в звуки, знакомые мне с детства, и пытаюсь отыскать в голубом небе маленького певца. Несравненно лучше я помню свою жизнь в городе. Мне вспоминаются скучная осень и сырая зима, небо, вечно затянутое серыми тучами, как сквозь сито моросит мелкий дождь, плачут окна. Тускло было на улице, но дома я не скучал. Усевшись на кушетку, часами я перелистывал толстые книги, рассматривал картинки и мысленно уносился на далекий юг, где, по моим понятиям, вечно блистало яркое солнце на голубом небе. Однажды отец приобрел десять томов Брема, и эти книжки с изображением разнообразных животных как-то сами собой перешли в мою собственность и вскоре стали для меня самой большой драгоценностью. Совсем недавно мне попала в руки моя детская тетрадка с наклеенными картинками. Она оказалась заполненной всевозможными зверями и птицами. Этим я хочу сказать, что уже в раннем детстве больше всего меня интересовали животные, их повадки и образ жизни. Приезд к нам моего деда сделал мою жизнь еще более интересной. В то время ему было семьдесят лет. За свою жизнь дед — большой любитель природы — много путешествовал и охотился на разнообразных животных. С его приездом в нашей квартире появились чучела белых цапель, уток, фазанов и мелких птичек, перья которых отливали всеми цветами радуги. Эти птицы были собраны самим дедом во время его интересных и долгих поездок. Переходя от одного чучела к другому, я не мог оторвать глаз, сравнивал их с рисунками в своих книгах, расспрашивал деда.

Но не только чучела птиц привез с собой дед. Из своих вещей он извлек большую шкатулку. Она оказалась заполненной всевозможными мелкими предметами. Здесь были ржавые наконечники стрел, древние монеты, каменные изображения людей, окаменелые раковины и куски дерева. Все это, по словам деда, он сохранил на память. Смысл сказанного я понял несколько дней спустя.

Однажды вечером, когда в комнате запылал камин, дед уселся против него в широкое кресло и поставил на пол свою большую шкатулку. Откинув крышку и вынув из шкатулки один предмет, он с любовью осмотрел его со всех сторон, потом устремил свой задумчивый взгляд на огонь и, держа в руке невзрачную вещицу, начал свой долгий, интересный рассказ. Но он рассказывал не только о том предмете, который лежал у него в руке, — с ним была связана часть его жизни, проведенной в путешествиях. В первый вечер дед достал маленькую коробочку со странным засушенным насекомым и рассказал нам о песчаных пустынях, где беспощадно палит солнце, где к самому небу поднимаются смерчи. В следующий вечер маленькая трубка, искусно вырезанная из кости моржа, перенесла нас на далекий восток. И перед нашими глазами одна за другой вставали неведомые картины: беспокойное море, мелкие скалистые острова, занятые птичьими базарами, парусное судно, скрипящее и плачущее на все лады даже при небольшом ветре.

И так долгими зимними вечерами по рассказам деда я познакомился с многообразной природой нашей Родины, а затем и с жизнью тех изумительно ярких тропических птиц, чучелами которых были завешаны наши комнаты.

Потом наступила другая пора в моей жизни.

Из многолюдного, большого города наша семья переехала на маленькую железнодорожную станцию, затерянную в степях Нижнего Поволжья. И тогда я изо дня в день непосредственно соприкасался с природой и полюбил ее всеми силами детской души. Много времени прошло с тех пор, но и сейчас я вспоминаю эту полосу своего привольного детства. Вот в моей памяти со всеми подробностями встает небольшой железнодорожный поселок — Ахтуба. Среди безбрежных степей ахтубинские сады были настоящим оазисом — весь железнодорожный поселок утопал в зелени. Белые акации, сирень, черешни, вишни и яблони скрывали здания, их ветви настойчиво лезли в окна.

Как любил я наш большой запущенный сад! Зимой я проводил в нем целые дни, и меня не тянуло за его пределы. Весь сад граничил с унылой, то серой, то покрытой белой пеленой степью. На юг и восток она уходила до самого горизонта и в то время казалась мне бесконечной. Непривлекательна была степь зимой. Зато как великолепен был сад! Иной раз ветви деревьев покрывались пушистым инеем, среди них алела грудка снегиря, где-то по стволу дерева деловито стучал дятел. А вечером сотни ворон и галок собирались на высоких акациях, и нестройный гомон голосов ночующей стаи проникал в самые отдаленные уголки нашей просторной квартиры.

Но и тогда я особенно любил весну и с нетерпением ждал, когда пройдет зима, когда наступит это чудное время года.

Вот весенний беспокойный ветер качает еще обнаженное дерево, а на его ветви, вздрагивая крылышками, поет скворец.

Холодно еще, неприветливо, а прилетевший скворушка поет с увлечением.

В его пении вы услышите кряканье утки, крик галки, скрипение немазаного колеса. Жадно вслушиваюсь я в эти нестройные звуки, узнавая в прилетевшем скворушке по манере петь старого знакомца. Второй год он прилетает в наш сад ранней весной и выводит птенцов в дупле тополя.

Еще пройдет неделька-другая — и степь покроется нежной молодой зеленью, а сад побелеет от цветущих фруктовых деревьев. На смену им зацветут сирень и белая акация, и тогда просторные комнаты нашего дома наполнятся пряным, одуряющим запахом.

Что сравнится с весной?

Весна была для меня самым большим праздником, и не только потому, что оживала природа, но и по той причине, что весна сулила мне интересные поездки с отцом на охоту и рыбную ловлю, далекие походы в степь за тюльпанами и новых питомцев. Уже в то время я привык видеть в нашей квартире всевозможных животных. Большая вольера с канарейками стояла в одной из комнат; на окнах помещались аквариумы с рыбками. Но яркие канарейки — любимицы моей матери — и красные рыбки со свисающими хвостами и выпученными глазами не привлекали моего внимания. Веселый, бойкий скворец, наш воробей и зубастый хищник — щуренок значительно больше нравились мне; жизнь их меня особенно интересовала. Выпавшие случайно из гнезд скворчата, молодые сорокопутики и птенцы других птичек неизменно весной попадали в нашу квартиру. Их вскармливание и воспитание занимало все мое время и делало мою жизнь осмысленной и интересной.

«Что может быть лучше, интереснее ручной зверушки или пичуги!» — думал я в детстве. И если моих сверстников-мальчуганов интересовали заводная машина, подводная лодка или волшебный фонарь, то эти пахнущие свежей краской яркие игрушки привлекали мое внимание лишь на самое короткое время.

— Кому что, а курице просо, — посмеивались надо мной в семье, когда в нашей квартире появлялось новое животное. Эти слова были сама истина. Кому что, а для меня в то время зверек или птичка были самым лучшим, самым дорогам подарком. Никогда не забуду одного дня в моей жизни. Из соседнего поселка как-то к отцу приехал сельский учитель. Он долго сидел у отца в кабинете, а затем вышел в столовую и, увидев меня, протянул мне картонную коробку. «Это тебе», — сказал он между прочим и спустился с крыльца во двор, где стояли его дрожки. В крышке коробки было пробито много отверстий; я сразу сообразил, что в ней какая-то живность. Но то, что я нашел в ней, превзошло все мои ожидания. В коробке сидел маленький живой зверек — тушканчик. Для меня это был ни с чем не сравнимый, драгоценный подарок.

В дальнейшем этот тушканчик стал совершенно ручным и, пользуясь моей заботой, прожил в нашей семье, вероятно, значительно дольше, чем живут эти грызуны на свободе. Спустя год в маленькой транспортной клетке, специально изготовленной моим отцом, он совершил переезд в Москву, а затем в Иркутск, где около шести лет жил на полной свободе в нашей квартире. Будучи настоящим ночным животным, дневные часы он неизменно проводил, свернувшись в комочек, в той самой клетке, которая была сделана для его перевозки.

Множество и других зверушек и птиц перебывало у меня в детские годы.

О них я смог бы написать большую книгу, но, обдумав, решил отказаться от этого. Слишком однообразны показались бы читателям мои рассказы, и поэтому я остановлюсь на поступках и поведении только немногих живших в неволе животных.

Свои рассказы я начну с описания простеньких случаев, которые произошли в моем детстве.

Глава первая

ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО

Содержание мелких птиц в квартире, где живет домашняя кошка, небезопасно. Ведь кошка — настоящий хищник, и заставить ее отказаться от своих хищнических наклонностей чрезвычайно трудно. Как бы умна и воспитанна ни была кошка, ваши птицы всегда будут под угрозой смерти. В этом я убедился в самом раннем детстве, когда наш общий любимец, лентяй и неженка кот Васька задушил одну из моих египетских горлинок, как только она вылетела из клетки в комнату. Пока горлинки сидели в клетках, кот не обращал на них никакого внимания и этим усыпил нашу бдительность и осторожность. Это был для меня жестокий, но хороший урок, и в Ахтубе, где в нашей квартире обитали птицы, кот Васька не допускался в комнаты. Он жил в кухне и вел себя, как подобает хорошему и благовоспитанному коту. По словам моей няньки, он недаром ел хлеб — добросовестно вылавливал мышей. В свободное время кот спал на печке, а когда я забегал на кухню и гладил его выхоленную, блестящую шкурку, он терся ухом об руку и мурлыкал что было мочи. Но разве можно вполне доверять кошке? Собаке можно вполне верить, но кошке… Не было доверия у меня и к Ваське. Мне казалось, что под его привлекательной внешностью скрывается большой разбойник, гроза и истребитель всего живого.

В те дни, когда выпадал снег и почва покрывалась сплошным белым ковром, я неоднократно находил в саду Васькины следы. В виде ровной цепочки они уходили в отдаленные уголки сада и здесь прихотливо извивались среди густой сирени и малинника. «Что он тут делает? — думал я. — Наверное, ничего доброго, иначе он не вел бы себя таким образом, как это было несколько дней тому назад». Я осторожно шел по следам Васьки и на белом фоне заметил его издали. Он, как настоящий дикий зверь, затаился среди торчащей из-под снега желтой травы и неподвижными глазами следил за мной. Когда же я подошел к нему на несколько шагов и позвал его по имени, он выскочил из своей засады и как сумасшедший пустился к дому. Так мог убегать только застигнутый врасплох разбойник, опасаясь за свою шкуру. Однако с тех пор прошло много времени, пока наконец ловкий Васька не попался на месте преступления. Вот как это случилось.

Было чудное летнее утро. Рано проснувшись, я вышел на веранду и, ежась от утренней прохлады, остановился на верхних ступенях. Как великолепен был цветущий сад, залитый косыми и пока почти не греющими лучами солнца! Да, хорошо было кругом, и я был готов присесть на залитые солнцем ступени, как какие-то странные звуки заставили меня насторожиться. Это кричали знакомые мне птицы, но их тревожные голоса были так необыкновенны в тишине раннего утра. Желание понежиться на солнышке как рукой сняло; вслушиваясь в доносившиеся издали голоса птиц, я быстро пошел в глубину сада.

Вот кончились редкие яблони, окруженные широкими лунками, вот и край огорода с кукурузой и подсолнухом, а далее за ним — высокий дощатый забор и деревянный желоб, по которому с журчанием стекает вода в канавы сада. В этом сыром и прохладном уголке среди густой бузины и цветущей белой акации высоко поднимался погибший тополь. Дерево давно перестало жить. Местами его кора упала на землю, местами висела лохмотьями, обнажая источенный насекомыми ствол; немногие сохранившиеся голые ветви неуклюже торчали далеко в стороны. Отжившее уродливое дерево давно пора было срубить на топливо. Но мы медлили.

Жалко было расстаться со старым тополем, своим уродством придававшим своеобразие этому уголку сада. В дуплах тополя, кроме того, постоянно гнездились скворцы, полевые воробьи и еще какая-то птичка. И вот на этом-то тополе, высоко над землей, я и увидел — кого бы вы думали? — нашего Ваську. Видимо не подозревая о близости человека и мало обращая внимания на жалобные крики птиц, он деловито и бесцеремонно хозяйничал на дереве. Крепко держась на стволе тремя лапами, правую до самого плеча он засовывал в дупло дерева. Когда же лапа появлялась наружу, за ней из дупла тянулись клочья гнездовой подстилки.

Я отыскал среди валежника сухой сук и двинулся к дереву. В этот момент Васька извлек из дупла целое гнездо птицы, но, заметив меня, бросил свою добычу. В следующий момент, растопырив задние лапы, он повис в воздухе, крякнул, шлепнувшись об землю, и стремглав бросился к дому.

— Ах ты, разбойник! — пустил я ему вдогонку тяжелый сук и поспешил к дереву. Под ним среди соломы, ваты и перьев наших кур и индеек я нашел четырех мертвых и одного живого, совсем маленького и голого воробьенка.

Каким-то чудом он остался жив, упав вместе с гнездовой подстилкой с высокого дерева.

Так попал к нам крошечный и беспомощный воробьенок, долгое время проживший у нас и получивший имя Малюська. С этого момента, в сущности, и следовало начать этот рассказ, если бы коту Ваське не пришлось фигурировать и в дальнейшем.

Воробьев знают положительно все. Однако и о них кое-что сказать можно. В нашей средней полосе воробьи представлены двумя легко отличимыми друг от друга видами. К первому относится крупный домашний воробей. Самец этого вида окрашен значительно ярче, чем серенькая и невзрачная самочка. Обитает он у жилья человека, устраивая свои гнезда под крышами зданий. Но в такой же обстановке вы можете встретить так называемого полевого воробья. От домашнего он отличается меньшим ростом, более яркой окраской и отсутствием разницы в оперении самца и самки. Полевой воробей, хотя и часто поселяется под крышами человеческого жилья, явно тяготеет к большим паркам, лесам и полям. Здесь он селится то в древесных дуплах, то в норах, выкопанных другими птицами в обрывистых берегах рек и в оврагах. Воробушек, о котором я сейчас расскажу, принадлежал именно к этому виду.

Выкармливать крошечного и совершенно беспомощного воробьенка, во всяком случае первое время его жизни, очень трудно. Для этого нужны любовь и много терпения. Ведь глупые птенцы в самом начале неволи никак не желают открывать свои рты, и их приходится кормить насильно. Попавший мне в руки воробьенок был так мал и слаб, что я не решился взять его на свое попечение и отнес к матери. В моих глазах она была большой специалисткой в этой области. Несчастный воробьенок попал в надежные руки. Первое время наш новый питомец был настолько мал и уродлив, что мы, дети, не проявляли к нему большого интереса. Но не прошло и недели, как веселое и настойчивое чириканье с раннего утра оповещало весь дом о его существовании. Он уже не лежал в коробочке с ватой, а с самого утра усаживался на ее край и оживленным чириканьем требовал пищи. Когда же на него обращали внимание и приближались с кормом, он широко открывал рот с желтыми краями и трепетал своими еще плохо оперенными крылышками. Уже в этом раннем возрасте таким поведением он отличался от птенцов живших у нас канареек. Каждый год они выводились в специальных клетках, под присмотром моей матери. Одетые в яркое желтое и пестрое оперение, птенчики канареек были замечательно привлекательны, но в этих настоящих домашних птичках как-то не чувствовалось жизни. И разве их можно было сравнить с крошечным, но бойким полевым воробьенком, в глазах у которого уже тогда светились какой-то особенный задор и неисчерпаемый запас жизненной энергии. За день он съедал большое количество нарезанного мелкими кусочками сырого мяса, вареного яйца, намоченного в молоке белого хлеба и рос с поразительной быстротой. Еще десяток дней, и наш смешной воробьенок покрылся перьями и научился пользоваться своими крыльями. Вот с этого момента и проявился его общественный нрав. Он не желал оставаться в комнате в одиночестве и, с чириканьем перелетая с одного предмета на другой, следовал за матерью по всей квартире. Но интересно, что только к своей воспитательнице юный воробьенок проявлял привязанность и, напротив, настороженно и недоверчиво относился к нам, детям. Это не нравилось нам, и мы, вместо того чтобы завоевать доверие птицы, по своему детскому легкомыслию стали дразнить воробьенка при всяком удобном случае. Сердясь же, воробьенок вел себя так комично, что это доставляло нам большое удовольствие.

Утро. На просторной, выходящей в сад веранде накрыт стол — мы пьем чай. За столом присутствует и наш Малюська. Взъерошенный, с желтыми краями рта и коротким хвостом, он сидит на углу стола около матери и при каждом ее движении оттопыривает свои короткие крылышки и, чирикая, просит есть. Время от времени ему в рот попадают маленькие кусочки сырого мяса. Проглотив их, он умолкает, но только на самое короткое время, и вновь начинает чирикать и, склоняя голову набок, заглядывать в глаза матери. Сколько в каждом движении птицы-малютки доверия к человеку-другу! И как же велика разница в отношении того же воробьенка к нам, жестоким детям! Достаточно, например, мне протянуть к воробьенку руку и дотронуться до его хвоста, чтобы в одно мгновение нарушилась мирная обстановка. Воробьенок плотно прижимает к телу свое распущенное оперение, в его маленьких глазах вспыхивает недобрый огонек, и с неистовым чириканьем он бросается на мою руку. Сколько ожесточенных, но, увы, безболезненных щипков и укусов! «Зачем дразнить птицу?» — с укором говорит мне мать. «Да ведь я этому злюке ничего не сделал», — оправдываюсь я.

Вскоре, однако, наш воспитанник заслужил прозвище Забияка. У нас давно жил старый охотничий пес — ирландский сеттер. Звали его Маркиз. Он был настоящей рабочей собакой, в болоте ловил утят, быстро отыскивал и подавал другую дичь, но в домашней обстановке его добродушию, казалось, не было предела. «Мухи не обидит», — говорил про него мой отец. И действительно, Маркиз был таким. Долго живший у нас бескрылый перепел без опасения вскакивал на спящую собаку, чтобы отбить свою звучную песню. Лишь изредка в таких случаях Маркиз нехотя поднимал голову. Чтобы доказать добродушие нашего Маркизки, мы, дети, иногда всовывали ему в рот маленького домашнего утенка. И каждый раз умная собака осторожно выталкивала изо рта языком живой комочек, не причинив ему никакого вреда. Да, Маркиз был умная, добрейшая собака. И вот, представьте себе, наш общий любимец неожиданно для всех попал в немилость к воробью-забияке. Как и прочие животные нашего дома, Маркиз был сильно привязан к моей матери. Ежедневно в конце обеда он подходил к ней и клал свою большую голову ей на колени. Ведь после обеда оставались вкусные вещи, на которые Маркизка был вправе рассчитывать. Если на него долго не обращали внимания, он напоминал о себе тяжелым вздохом.

В тот день, как и обычно, он приблизился к моей матери, но вдруг, к своему недоумению, был встречен воинственным натиском маленького воробьенка. Наш дружный смех окончательно обескуражил старую собаку. Мы очень любили доброго пса, но разве можно было не смеяться, наблюдая эту сценку! Вздорная птица смело бросилась на собаку, как только ее голова опустилась на колени к хозяйке. Вероятно, воробьенку на этот раз успешно удалось применить свой клюв, так как Маркиз сильно затряс головой, сбросив этим движением своего врага на пол. При этих условиях другая собака, конечно, воспользовалась бы удобным случаем и отплатила бы своему обидчику. Но великодушный Маркиз не сделал этого. Издали с удивлением и некоторой опаской он обнюхал воробья, большая злость которого так не соответствовала его маленькому росту. Стоит ли большой, умной собаке обращать внимание на вздорную крошку? Однако этот случай не прошел бесследно. В дальнейшем Маркиз не решался подходить к хозяйке, когда около нее вертелся воробей-забияка. Так постепенно смешной воробьенок, обладающий неутомимой энергией и большой смелостью, завоевал в нашем доме если не всеобщую любовь, то, во всяком случае, всеобщее уважение. Он продолжал оставаться на полной свободе и большую часть дня проводил в саду около дома. Но достаточно было позвать его по имени или собраться нашей семье за накрытым столом на веранде, как среди нас тотчас появлялась веселая птица.

Мне вспоминается множество маленьких происшествий, связанных с ручным воробьенком.

— Опять ваш воробей чашку разбил и в молоке выкупался — оставить ничего нельзя, — ворчала няня. — Уж лучше бы Васька тогда съел этого вора; мало канареек, что ли, — воробья завели, житья от него нет никакого.

Далекие прогулки ручного воробья не очень нравились нам. Особенно беспокоило частое появление ручной птицы около кухни, где она могла легко стать жертвой кровожадного кота Васьки. Но ведь после упомянутого столкновения воробья и собаки Маркиз как будто боялся злой птицы. Не попробовать ли и Ваську заставить бояться смелого воробьенка — тогда наш питомец будет в безопасности. И вот бедный Васька в течение ряда последующих дней подвергся безболезненной, но очень неприятной дрессировке. Взяв кота на руки и одерживая его страшные для всего живого передние лапы, мы подносили его к ручной птице. Сначала воробей остерегался незнакомого зверя и держался от него поодаль. Когда же это ему надоело, ой вдруг осмелел и с чириканьем бросился в самую морду коту. Васька жмурил глаза, злобно шипел и рвался на волю. Уже на другой день, как нам тогда казалось, мы достигли желаемых результатов. Кот, посаженный рядом с воробьем, сердито урча, осторожно попятился назад, а затем опрометью бросился из комнаты. Его поведение явно показывало, что столкновение с птицей не доставляет ему ровно никакого удовольствия.

Настала осень. Один за другим потянулись тихие, то ясные, то серые и сырые дни. Пожелтели, потемнели листья. Они отрывались от дерева, несколько мгновений качались в воздухе и с шелестом опускались на землю. По утрам как-то особенно пахло прелым листом, тревожно перекликались какие-то птички. Мне нравилась эта грустная осенняя тишина, и большую часть дня я проводил в нашем саду. Однажды я возвращался домой из сада и только хотел подняться на террасу, как случившееся заставило меня застыть на месте. Издав тревожный крик, с крыши сорвался наш ручной воробей и стремглав нырнул в густой куст сирени. В тот же момент, как стрела, воздух прорезала довольно крупная птица, но, не сумев пробиться в глубину того же куста, уселась в средней его части.

«Ястреб, не поймал», — мелькнула у меня мысль, и я бросился на выручку воробьенку. В ту же секунду проворный ястреб-перепелятник метнулся в сторону и, вызывая панику среди других воробьев и домашних кур, как страшная тень, низко скользнул сквозь сад и исчез за широким двором. Как зачарованный, я стоял на месте и глазами следил за улетающей хищной птицей. Громкий писк воробьенка вернул меня к действительности. Не замечая меня, под кустом орудовал кот Васька. Засовывая лапу в самую гущу ветвей сирени, он пытался извлечь оттуда нашего бедного воробья Малюську. Через мгновение воробьенок был в моих руках, а Васька улепетывал к кухне.

Все кончилось благополучно. Осмотрев напуганного воробьенка, я не нашел ни единой ранки. Только вырванные перья свидетельствовали о том, что он чуть не стал жертвой хищника. Как я тогда ненавидел Ваську!

— Ну чем же виноват Васька? — успокаивал меня отец в тот вечер. — Ведь кошка — прирожденный хищник, не заставишь ты ее есть траву и не обращать внимания на мышей и птиц.

Глава вторая

СИВКА

В километре от станции Ахтуба протекал рукав Волги. В его пойме водилось много уток и куликов, встречались долговязые цапли и другие птицы, в том числе замечательно красивые, величиной с нашу галку, сизоворонки. Их нарядное оперение из сочетания голубовато-зеленого и коричневого цветов под лучами южного солнца казалось особенно ярким.

Птицы гнездились в степных оврагах и в обрывистых берегах реки, где выкапывали глубокие норы, или заселяли дуплистые ветлы, поднимавшиеся среди речного разлива.

Когда я впервые увидел сизоворонку, она поразила меня своей окраской. Ведь по яркости оперения она, конечно, не уступала тропическим птицам. «Зачем мечтать о ярких попугаях, — думал я, — когда под боком есть такие красивые птицы?» И вот я решил достать для себя живую сизоворонку. В то время мы почти каждый день ходили на реку ловить рыбу, и там я исподволь стал присматриваться, куда залетали интересующие меня птицы. Вскоре мне удалось установить, что пара сизоворонок угнездилась в норе берегового обрыва. По моим расчетам, до этой норы можно было добраться.

Достав сачок и насадив его на длинную палку, я решил им закрыть нору с таким расчетом, чтобы вылетевшая птица попала в сетку. Уже сильно стемнело, когда я с сачком в руках осторожно подкрался сверху к обрыву, улегся на живот и прикрыл сачком выходное отверстие. Проделав это, я был уверен, что не пройдет и пяти минут, как прекрасная птица забьется в сетке. Но прошло пять, десять, двадцать минут, а этого не случилось. Лежа на животе и продолжая держать сачок, я ногами стучал по земле в надежде выгнать из норы птиц, но, увы, безуспешно. Руки мои устали, и, решив, что птицы ночуют в другом месте, я поднял и положил около себя сетку. В тот же момент из норы вылетела сизоворонка и с криком скрылась в вечерних сумерках. Представьте же мою досаду! Как я себя ненавидел за нетерпение и поспешность! Изругав себя, я решил в дальнейшем быть более терпеливым. Но, увы, слишком поздно — мне не удалось поймать сизоворонку. Напуганные птицы стали крайне осторожны и вылетали из норки, как только я приближался к обрыву. До сего времени не могу понять, как они могли слышать мое приближение. Ведь я, как мне казалось, подходил бесшумно.

Прошло месяца полтора, и наконец, несмотря на ряд неудач, мое желание исполнилось.

Однажды поселковые ребята принесли нам маленького птенца сизоворонки. Он был как-то особенно уродлив и отличался крикливостью и прожорливостью. Достаточно было войти в комнату, где помещался пленник, как он начинал громко кричать, требуя пищи. Кусочки сырого мяса, лягушата, дождевые черви — все это поедалось ненасытным птенцом в большом количестве. Зато рос он очень быстро, покрывался яркими перьями и вскоре научился летать.

Птенцу была предоставлена полная свобода. Наевшись, он обычно усаживался в саду на сухую ветвь акации, растущей против балкона, и сидел там до тех пор, пока не чувствовал нового приступа голода. Тогда он принимался разыскивать людей, появлялся на террасе или через открытое окно влетал в комнату. Усевшись на первое удобное место, будь то спинка стула, плечо или голова человека, птенец начинал кричать, требуя пищи. Отделаться от его настойчивых криков можно было, только сунув ему в рот несколько кусочков сырого мяса. С жадностью проглотив пищу, птенец взъерошивал перышки, оставался короткое время неподвижным, видимо наслаждаясь чувством сытости, затем бесцеремонно здесь же оставлял свою «визитную карточку» и через открытое окно улетал в сад на ту же сухую ветку. Здесь он предавался отдыху и переваривал съеденное, пока новый приступ голода не заставлял его вновь искать людей. Вскоре наш противный, крикливый и надоедливый птенец превратился в красивую взрослую птицу. Мы прозвали ее Сивкой.

Чем старше становилась Сивка, тем больше она нуждалась в движении. Иной раз поднимется высоко в воздух, полетает над садом и усядется на самую вершину пирамидального тополя. Бывали и такие случаи, что после полета кругами у дома Сивка направлялась в степь и, пролетев с полкилометра, садилась на телеграфную проволоку.

Там уже она сталкивалась с дикими сизоворонками. «Неужели улетит?» — замирало в страхе мое сердце. «Наверное, улетит», — отвечал я на свои мысли. Конечно, я мог бы водворить Сивку в пустую комнату, заставленную деревьями, и не пускать свободно летать по саду, но лишить нашу птицу свободы мне было жалко. Будь что будет, решил я и не стал об этом думать. А сизоворонка, как будто желая разубедить меня в моих сомнениях, продолжала оставаться такой же ручной и доверчивой. Увидишь ее иной раз на высоком дереве и даже усомнишься, что это наш выкормыш. Такая она красивая, оперение гладкое, к телу плотно прилегает, и ведет она себя как настоящая дикая птица — сидит на дереве и зорко следит за всем окружающим. «Сивка!» — закричишь на весь сад, с уверенностью, что эта случайно залетевшая дикая птица улетит сейчас подальше от беспокойного места. И вдруг видишь, что это действительно Сивка. Сидя на дереве, она откликнется своим коротким, грубым криком, а затем, блестя на солнце яркими крыльями, мелькнет в воздухе и усядется на руку. Только не стала Сивка любить, чтобы ее руками трогали. Толкнешь ее пальцем, а она своим сильным клювом больно за палец хватит, но смотрит на вас так же доверчиво, как и раньше, когда была уродливым птенчиком. Ну разве хватит силы лишить такую птицу свободы?

Но вдали от дома Сивка была так же осторожна, как и ее дикие родственники. Завидит, бывало, издали гурьбу ребятишек, насторожится и сразу же расправляет крылья. Спугнутая, она летела прямо в наш сад, считая его своим домом. Так эта ручная сизоворонка жила в нашем саду все лето. Еще задолго до наступления осеннего ненастья Сивка исчезла. Ее искали, звали, но безуспешно. А тут начали желтеть листья в саду, по степи побежали лохматые комья перекати-поля, в небе загоготали гусиные стаи, закурлыкали журавли. И, наблюдая грустную картину осеннего отлета, мы поняли, куда девалась наша Сивка.

Южная зима длится недолго. На смену зимнему ненастью пришло веселое время — весна. Снег стаял, серая степь вновь покрылась молодой зеленью и тюльпанами. Появились первые табунки пернатых странников. К северу тянулись крикливые вереницы гусей, летели кулики и чайки. Птицы спешили на родину, наполняя степной воздух веселым гомоном.

Однажды утром нас с братом разбудил голос няни: «Вставайте, дети, скорее — Сивка прилетела!»

Мы мигом оделись и выскочили на балкон. В зазеленевшем саду на привычном месте — сухой ветке белой акации — сидела наша любимица. Мы стали звать ее: «Сивка, Сивка!» Красивая, яркая птица легко соскользнула с ветки, подлетела к нам совсем близко, но не решилась, как прежде, сесть на руку и вновь вернулась на ветку. Сизоворонка одичала, отвыкла от людей. В течение дня она несколько раз влетала через окно в комнаты, но тотчас вылетала наружу.

Перелетные птицы обладают исключительной способностью находить те места, где протекла их жизнь. Улетая на зиму иногда за тысячи километров, они возвращаются весной к месту и даже к дереву, на котором они выросли. В этом отношении память у птиц замечательно развита. Таким образом, в возвращении сизоворонки в наш сад нет ничего особенного. Она вернулась на свою родину, на ту самую сухую ветвь акации, где она привыкла сидеть еще желторотым птенцом. Другое меня удивляет. Как могла птица так долго оставаться доверчивой к людям, которые ее выкормили? Из моей большой практики это единственный случай.

Сивка прожила в нашем саду недолго. Несколько дней она продержалась возле дома, влетала в комнаты, садилась на перила балкона рядом с нами, но затем вдруг исчезла. Вероятно, ручную птицу потянуло к собратьям.

Глава третья

ФОМКА

Мой брат и его закадычный друг — сын школьного учителя Петька — готовились к сдаче экзаменов. Каждый день к девяти часам утра Петька являлся к нам и вместе с братом просиживал в кабинете отца часов до одиннадцати. В одно позднеосеннее утро, о котором я сейчас расскажу, Петька прибежал к нам особенно рано. Войдя в столовую, где вся наша семья собралась к утреннему чаю, он сообщил, что ему сегодня принесли живого и вполне здорового лесного кулика — вальдшнепа. Живой вальдшнеп, и в руках Петьки — это для меня было невыносимо. Достать живого и здорового вальдшнепа уже давно было моей заветной мечтой. Но осуществить свою мечту мне не удавалось. Желая доставить мне удовольствие, один из знакомых охотников как-то принес вальдшнепа-подранка. Но лучше бы он этого не делал. Крыло птицы, перебитое у самого основания дробью, сильно распухло, и вальдшнеп спустя два дня погиб от гангрены. Гибель его была для меня настоящим горем. И вдруг живой и здоровый вальдшнеп у Петьки! Если бы это сообщение я услышал от другого мальчика, то, конечно, принял бы все меры, чтобы приобрести птицу в свою собственность. Но это был Петька — сегодня он сознательно прибежал особенно рано только для того, чтобы подразнить меня и вызвать во мне зависть. «Зачем ему вальдшнеп? Он не уделит ему и минуты своего времени, и несчастная птица погибнет с голоду. Эх, если бы он отдал мне этого вальдшнепа!.. Но разве Петька способен на такой поступок?» Ненавидя Петьку в тот момент, я чуть не заплакал. Надо сказать, что в школе был небольшой живой уголок, где Петька и брат сообща содержали кое-каких животных.

Сразу после чая оба мальчугана скрылись в кабинете отца, а я оделся и ушел в сад. В тишине нашего запущенного сада я легче переживал свои детские невзгоды.

Было тихое осеннее утро, низко висело серое небо, от земли поднималось теплое испарение, пахло прелым листом. Я вышел на одну узкую тропинку и незаметно для себя очутился в отдаленной и глухой части сада. Здесь тропинка прихотливо извивалась среди крупных и густых кустов сирени и желтой розы. На одном из поворотов мой рассеянный взгляд неожиданно наткнулся на что-то странное. Я вздрогнул и сосредоточил внимание. Совсем близко от тропинки, рядом с полусгнившим пеньком яблони, среди поблекшей сырой листвы неподвижно сидела крупная темная птица. Окраска ее спины со струйчатым рисунком почти сливалась с окружающим фоном, длинный клюв наискось опускался до самой земли, а чудные, крупные глаза внимательно следили за моими движениями. Я замер на месте — это был вальдшнеп. Завидев меня, он лишь плотнее прижался к почве и остался неподвижным. Птица подпустила меня так близко, что, сделав вперед два шага, я смог бы попытаться схватить ее рукой, но на это я не решился. Уже тогда я хорошо знал, что вальдшнеп, подпуская к себе на самое близкое расстояние, способен быстро и ловко взлететь в воздух в вертикальном направлении. Я боялся риска. Не делая резких движений и не производя шума, я осторожно попятился назад и, как только скрылся за ближайшим кустиком, опрометью бросился к дому.

Я решил попытаться поймать вальдшнепа при помощи сачка, насаженного на длинную палку. Но я обыскал комнаты, кладовую, слетал на чердак, а сачка, как назло, нигде не было. Потеряв около четверти часа, я нашел его наконец, но — о несчастье! К длинной палке был прикреплен только металлический остов — кто же сорвал сетку? Но я не мог терять времени. Ведь живой вальдшнеп не будет оставаться на одном месте так долго. Заменив сетку куском кисейной занавески, я бросился по знакомой тропинке к месту, где оставил птицу. Я почти не надеялся, что найду ее, и как же велика была моя радость, когда я вновь увидел вальдшнепа! Он продолжал сидеть в той же позе и черными, влажными глазами смотрел в мою сторону. Тихо опустился я на колени и стал осторожно над самой землей подвигать сачок вперед — все ближе и ближе к сидящей птице. Вот сачок возле самого вальдшнепа, а он продолжает оставаться на месте. Еще секунда мучительного напряжения, и, сделав резкий бросок вперед, я накрыл вальдшнепа. Но что за странность? — пойманная птица почти не билась. Трясущимися руками я вытащил ее из-под сачка, и только тогда мне стала ясна причина странного ее поведения. Вальдшнеп был худ, как щепка.

Для того чтобы его поймать, не нужно было сачка на длинной палке и особенных предосторожностей. Вальдшнеп оказался так истощен длительным голоданием, что все равно не в силах был подняться на крылья.

Каждый год вальдшнепы появлялись в нашем саду поздней осенью. Как оазис среди бесплодной степи, их привлекали сады Ахтубы. Иной раз их встречалось так много, что в одном нашем саду я поднимал их за день более десятка. Как мне нравилось в то время находить птиц! Ведь уже тогда я не случайно натыкался на них, а отыскивал, пользуясь своим опытом. Для меня было ясно, что вальдшнеп, перелетев через бесплодные степи, нуждается в обильной пище. И в первую очередь ему нужны дождевые черви. Но эта пища доступна для вальдшнепа далеко не всюду. Отыскивает ее вальдшнеп своим длинным, чувствительным клювом, засовывая его в сырую почву. Мягкая, сырая почва во всякое время года необходима для благополучия птицы. И вот в поисках вальдшнепа я осторожно исследую окраины огорода, где к нему примыкают кустарники, или бесшумно двигаюсь вдоль длинного, пересекающего сад деревянного желоба. По нему летом текла вода и, просачиваясь сквозь рассохшиеся стенки, увлажняла почву. А вот среди густых яблонь стоит наполненная водой большая бочка. Вокруг нее ребята глубоко вскопали землю: это они искали червей для рыбной ловли. Не поискать ли и здесь вальдшнепа? И так, шаг за шагом обследуя участки нашего сада, я поднимал одну птицу за другой. Признаюсь, мои поиски не были вполне бескорыстными. Я мечтал поймать вальдшнепа. И хотя при попытках накрыть птицу сачком меня преследовали неудачи, я все же ни на одну минуту не терял надежды. Вот в глубокой меже огорода среди снятой капусты я нахожу отверстия в почве. Это в поисках дождевых червей вальдшнеп натыкал землю своим длинным клювом. И я, опустившись на колени, устанавливаю своеобразную ловушку. В том месте, где кормится вальдшнеп, я укрепляю на суровой нитке около десятка сухих стебельков с колючим колоском на вершине.

Сколько всевозможных птичек поймал я этим растением! Пристанет колючий колосок к перьям крыла птички, и та не может подняться на воздух. Неужели же я не поймаю этим способом вальдшнепа? Так я думал, ожидая осеннего появления вальдшнепа. Но год этот оказался совсем исключительным. Не случайно пойманный мной вальдшнеп дался мне легко в руки. Под влиянием особенно жаркого лета и сухой осени почва покрылась твердой коркой, дождевые черви ушли глубже и оказались недоступны для пролетной птицы. Сколько погибло в ту осень вальдшнепов — сказать трудно. Истощенные птицы не в состоянии были лететь дальше и массами гибли при выпадении снега.

Когда я нес пойманного вальдшнепа, он несколько раз пытался проглотить маленькую пуговку на моей курточке. Изголодавшаяся птица, видимо, принимала ее за паука или какое-то насекомое. Это заставило меня броситься бегом к дому. Влетев в столовую, я столкнулся с братом и Петькой. Они кончили занятия и собрались выйти на воздух. «Вот», — показал я им пойманную птицу и шмыгнул в комнату матери. Я думаю, что и каждый поступил бы так на моем месте. Ведь я был крайне возбужден и готов со всеми поделиться своей радостью. Но у меня не было времени, чтобы рассказать, как вальдшнеп попал мне в руки.

Но мой поступок поняли совсем иначе. Мальчуганы многозначительно переглянулись, и физиономия Петьки ярко отразила его воинственное настроение. Видимо, только присутствие старших заставило его сдержаться. При иных условиях вальдшнеп был бы у меня отнят. Ведь Петька и мой брат были уверены, что это их птица и что я завладел ею, пользуясь их отсутствием. В следующую минуту мальчуганы, перекидываясь фразами, поспешно бежали через наш большой двор к школе. Вероятно, они спешили выяснить, как их вальдшнеп мог попасть в мои руки. А еще полчаса спустя они принесли мертвого вальдшнепа. В неумелых руках он подох, как только проглотил несколько кусочков сырого мяса. «Разве можно досыта кормить изголодавшуюся птицу?» — с укором сказала им моя мать.

Многие птицы хорошо поют, доставляя этим удовольствие своим владельцам. Ради пения их часто держат в неволе. Но какой интерес держать вальдшнепа, тем более что этот кулик ведет сумеречный и ночной образ жизни? Мой новый питомец был до крайности молчалив и только в минуты беспокойства, да и то не всегда, издавал короткое своеобразное покрякивание. И все же вальдшнеп был для меня во много раз интереснее канареек моей матери, наполнявших весь наш дом своим пением. Я поместил его в светлой пустой комнате. Часть ее пола была устлана душистым сеном, здесь же стояли низкие, наполненные землей ящики с зеленью, вдоль стен и у окна помещались крупные сухие деревья. Помимо вальдшнепа, здесь жил однокрылый перепел, совершенно ручной полевой воробей и две синички.

Наученный горьким опытом, я очень боялся за жизнь своего питомца и при его кормлении первое время придерживался самых строгих правил. Пока вальдшнеп вполне не окреп, я кормил его через каждые полчаса, но давал ему такие маленькие порции сырого мяса, что они не могли утолить голода. С жадностью проглотив крошечный кусочек, птица доверчиво тыкалась своим длинным клювом в мои руки, буквально выпрашивая новую подачку.

Но я был непоколебим в соблюдении правил и спешил уйти из комнаты.

Спустя две недели вальдшнеп стал совершенно ручной птицей. К этому времени я уже отбросил излишние предосторожности и два раза в день кормил его досыта. Фомка — так назвал я своего питомца — отлично знал время кормежки.

Бывало, чуть забрезжит поздний зимний рассвет, а я уже в комнате своих пернатых любимцев. Врастяжку ложусь на пол, ставлю перед собой широкую низкую банку с кормом и прикрываю ее ладонью. С моим появлением проголодавшийся вальдшнеп покидает излюбленный уголок за ящиком с зеленью и доверчиво, вперевалку идет к кормушке. Но доступ к корму прикрыт моей рукой, и, чтобы до него добраться, Фомка поспешно просовывает свой длинный клюв между пальцев моей руки и один за другим извлекает из кормушки кусочки мяса. В эти моменты я безнаказанно поглаживаю его спинку.

Но вот Фомка утолил свой голод и, уютно усевшись в уголке, предался дремоте.

— Перестань спать, увалень, — бесцеремонно толкаю я его пальцем в бок, — ведь целый день впереди.

Фомке не нравится моя фамильярность. Сначала он вяло защищается от моей руки и вдруг, выйдя из сонливого состояния, переходит к активному нападению. Видимо не надеясь на слабый, мягкий клюв, Фомка издает смешные крякающие звуки, взъерошивает оперение и бьет мою руку крылом, как голубь.

Интересно, что в течение всей зимы Фомка ни одного раза не пытался взлететь на крыльях. «Неужели он калека?» — думал я и однажды, желая проверить свою догадку, подбросил вальдшнепа в воздух. Беспомощно раскрыв крылья, Фомка шлепнулся на сено и торопливо ушел в свой угол. После этого неудачного эксперимента я вполне уверовал, что по непонятной для меня причине Фомка потерял способность к полету. Пожалуй, я был даже рад этому. Ведь после суровой зимы придет весна, и будет жалко держать здоровую птицу в неволе. Другое дело — птица-калека. Выпусти ее на волю — она все равно погибнет. Пусть же Фомка живет на моем попечении.

В том году зима затянулась. В марте бушевали метели, как на севере. После них установились морозы, звонко скрипел под ногами снег, и казалось, не будет конца холоду. И вдруг прорвало.

Бурная весна, не оглядываясь, шагала вперед, обнажая почву, превращая сугробы снега в широкие лиманы; в них отражались белые облачка, плывшие в голубом небе. Долго, где-то южнее нас, пережидали перелетные птицы весеннее ненастье и вдруг сорвались с места и неудержимо повалили к северу. Душистый степной воздух сразу наполнился бесчисленными голосами. С гоготом летели вереницы гусей, свистя крыльями, их обгоняли стаи уток, пели жаворонки, где-то кричал чибис.

Празднуя победу, запоздавшая весна особенно ликовала.

Прошла неделя; наступили теплые, даже жаркие дни, зазеленела трава, на деревьях лопались набухшие почки.

Однажды, войдя в комнату, я понял, что мне пора расстаться со своими зимними питомцами. Обе синички и полевой воробей беспокойно перелетали с места на место, заглядывали сквозь стекло наружу.

Полчаса спустя я выставил вторую оконную раму и, с трудом отодвинув засовы, распахнул окно настежь. Бодрящий свежий воздух вместе с весенним гомоном ворвался в комнату и в первый момент, видимо, оглушил, испугал мое птичье население. Однокрылый перепел, пытаясь взлететь, несколько раз подпрыгнул в воздух и шлепнулся на пол. Фомка забрался в самый темный угол комнаты.

Много времени прошло, пока наконец обе синицы и воробей решились воспользоваться открытым окном и вылетели наружу. Но зато как пели мои синички, перелетая по ветвям ближайшего дерева! Такого звонкого и веселого пения я не слыхал у них ни разу.

Уже темнело, когда я вновь зашел в птичник, чтобы покормить своих питомцев. После долгого пребывания в саду мне показалось здесь особенно душно. Я открыл окно и, удобно усевшись на сено, поставил на пол чашку с кормом.

Как и обычно, смешной Фомка топтался вокруг меня, толкал мои руки своим теплым клювом и, наконец добравшись до съестного, с удовольствием глотал один за другим кусочки мяса.

Но вдруг вальдшнеп перестал есть и насторожился. Быть может, его поразил какой-нибудь звук или он заметил пролетевшую мимо окна птицу. Он как-то весь подтянулся, его оперение плотно прилегло к телу, крылья слегка вздрагивали. Желая подразнить своего любимца, я толкнул его в бок пальцем. Но вместо того чтобы защищаться или уйти в свой уголок, Фомка неожиданно взлетел на воздух. Одно мгновение птица билась под потолком комнаты, затем ловко нырнула в открытое окно и вылетела на волю.

В следующие секунды я видел, как вальдшнеп пересек наш сад, взмыл вверх над большими деревьями и, наконец, как бы растаял в вечерних сумерках. Прощай, Фомка! Долго стоял я в раздумье у окна, смотрел на угасающую зарю, вслушиваясь в неясные звуки весеннего вечера и вспоминая Фомку.

— Прощай, смешной Фомка! — Я закрыл окно и уселся на подоконник.

В комнате совсем стемнело и было безжизненно тихо. Только на белой стене неясно маячила маленькая сгорбленная фигурка перепела. Однокрылая птица суетливо бегала вдоль стенки туда и обратно, издавая тихие звуки и шелестя сеном. Что-то сиротливое и гнетущее было в этих неясных звуках. И вдруг нервы мои не выдержали. Невыносимое чувство жалости и обиды заполнило мое сердце. Мне было обидно, но не за улетевшего Фомку, не за свое одиночество. В этот праздник весны до слез мне стало жалко моего бедного бескрылого перепела.

Глава четвертая

ДРУГОЕ МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ

Не только ручные зверьки и птицы окружали меня в детстве; мое детство было тесно связано с охотничьими собаками, с ружьями, а несколько позднее — и с охотой. Как же я мог пристраститься к охоте, когда так любил все живое? На этот вопрос не ответишь сразу. Хотя бы в общих чертах нужно познакомить читателя с той обстановкой и с теми людьми, которые окружали меня в детстве.

Самые ранние мои воспоминания связаны с кабинетом отца, инженера-путейца. Кабинет так сильно отличался от остальных комнат нашей квартиры, что особенно врезался мне в память. Я и сейчас как будто вижу его со всеми подробностями. Просторная и всегда прохладная комната невидимой гранью разделялась на две половины. Одна представляла собой мастерскую. Вдоль стены стоял большой дубовый верстак и токарный станок. Над ними правильными рядами висели на стене разнообразные инструменты. Отец любил заниматься токарным и столярным делом и, по его словам, отдыхал за этим занятием после умственной работы. В другой половине комнаты помещался огромный письменный стол, два массивных кресла и широкий диван, обитый кожей. На стенах висели седло, шкуры зверей, охотничьи ружья, рога косуль и оленей. Простота обстановки сочеталась здесь со строгостью и образцовым порядком. Все было удобно, под руками, на своем месте. Я никогда не позволял себе шумных игр в этой комнате, но не потому, что отец не любил шума. Сама обстановка этой комнаты как-то заставляла меня быть серьезным, стараться выглядеть старше своего возраста. С чувством благоговения часто проникал я в кабинет отца, взбирался на широкий диван и часами оставался здесь, рассматривая развешанные на стенах оружие и шкуры животных.

Мне было шесть лет, когда отец впервые взял меня на охоту. «Приготовь сапоги, смажь их хорошенько салом — завтра пойдем на охоту», — сказал однажды он за обедом. Я едва дождался этого «завтра».

Стоял яркий и теплый сентябрьский день. Мы с отцом по железнодорожному мосту перешли волжский рукав — Ахтубу. По его правому берегу тянулись фруктовые сады и бахчи, а сразу за ними начиналось широкое займище с бесчисленными подсыхающими озерками, извилистыми ериками и болотцами. В эти места мы с отцом отправились на охоту.

Сколько здесь водилось бекасов! С характерным криком они поодиночке взлетали из-под самой морды нашей собаки Маркиза и, часто взмахивая своими длинными и острыми крыльями, неслись над болотом. Выстрелы отца встревожили болотных птиц. В воздух поднялись утки и стаи крупных куликов-веретенников. Некоторое время они беспокойно носились над лугом в разных направлениях, а затем постепенно рассаживались на болоте.

Этот первый день, проведенный с отцом на охоте, я буду всегда вспоминать с большим удовольствием. Без ружья, в тяжелых сапогах, стараясь не отставать от отца и Маркизки, я бродил за ними много часов подряд. Под ногами хлюпала болотная почва, иногда хрустели высохшие раковины прудовиков, вымокшая рубашка прилипала к телу, солнце обжигало вспотевшее лицо. Да… тяжело ходить по болоту, трудно с непривычки попасть на лету в быстрокрылую птицу — бекаса, но сколько во всем этом жизни, нервного напряжения, своеобразной прелести! А сколько неожиданностей! Никогда я не забуду, как в тот день меня испугала стая птиц, вырвавшихся из кустарника так близко и с таким страшным шумом, что у меня буквально захватило дыхание и закололо в пятках. Птицы оказались обычными серыми куропатками. Эти переживания, конечно, хорошо знакомы охотнику и его постоянному спутнику, самому близкому и верному другу — собаке.

Незаметно солнце склоняется к западу и блестит в неподвижной воде. Пора домой. Мы с отцом направляемся в обратный путь. Вот Ахтуба, вот и железнодорожный мост. Над тихой рекой сгущаются сумерки.

— Меньше версты остается, — говорит мне отец. По интонации его голоса, по выражению лица я понимаю, что он хочет меня подбодрить. «Давай, мол, шагу прибавим — дом ведь совсем недалеко». Но ему жалко меня, и вместо этого он задает мне вопрос:

— Ну, что ж делать будем — домой или отдохнем?

— Посидим немного, — прошу я.

Мы усаживаемся на берегу реки и сидим долго-долго. Как приятно отдохнуть после целого дня ходьбы по болоту. А как хорошо кругом!

Чух-чух-чух-чух — монотонно, без конца позади нас работает водокачка, да над сонной потемневшей водой, перелетая с места на место, свистят кулички-перевозчики.

— А знаешь, — говорит мне с улыбкой отец, — ты сегодня, когда придешь домой, обязательно будешь капризничать.

«Почему ты так думаешь?» — хочется мне возразить отцу, но это так трудно, язык не желает подчиняться.

— Ну что ж, пошли, — говорит отец.

Как ни странно, но после отдыха мне не легче. Я с большим трудом поднимаюсь с места и, едва передвигая отяжелевшие ноги, бреду рядом с отцом по знакомой тропинке. Вот наконец и наш дом, вот и балкон. Я с трудом поднимаюсь по пологим ступенькам и, переступив порог нашей столовой, вдруг чувствую себя совершенно измученным и разбитым. Невыносимо болят ноги, кружится голова, горит лицо. Мать усаживает меня за стол, уговаривает выпить стакан молока и съесть котлету. Но разве мне сейчас до еды? «Оставьте меня в покое!»

«Но как мог заранее знать о моих капризах отец?» — ломаю я голову, поздно проснувшись на другое утро.

Так вспоминается мне «боевое крещение» — первый выход с отцом на охоту. А после этого дня в моей памяти воскресает много дней, целая вереница дней, проведенных в займищах на островах Волги и на топких берегах широких степных лиманов. Без ружья я хожу сзади отца, таскаю добытую дичь, зорко слежу за его стрельбой, за работой старого пса Маркизки. Я уже не случайное здесь лицо, а терпеливый помощник и спутник, разделяющий все трудности и невзгоды жизни охотника. Иной раз собака поймает утенка или принесет отцу легко раненного в крыло кулика, и эта живая добыча без лишних слов поступает в мою полную собственность.

Когда мне исполнилось семь лет, я получил от отца подарок — ружье. Из него можно было стрелять дробью и пулями. Впрочем, откровенно говоря, оно никуда не годилось. И пулей и дробью оно било одинаково плохо. При стрельбе в мишень пули ложились то в одно, то в другое место, но никогда не попадали в ту точку, куда вы целились. Выстрел же дробовым патроном был вообще безнадежен. Дробь неизменно отскакивала от всякого предмета и, насколько я помню, пробивала только бумагу. С этим ружьем я охотился больше двух лет и сделал не менее трех тысяч выстрелов, но, увы, без всякого результата. Из него мне не удалось убить ни одной птицы.

«Старая, разбитая, но опасная кочерга, — говорил про это ружье отец. — Оно, конечно, не годится для настоящей охоты, но для тебя, начинающего охотника, оно безусловно будет полезно. Научись обращаться с этим ружьем — и тебе будет легко обращаться со всяким оружием». И правда — отец не ошибся. За всю жизнь я не сделал ни одного случайного выстрела. Кроме того, у отца, видимо, был и другой повод подарить мне именно это ружье. В детстве с ним охотился дед, потом начинали охоту отец и мой брат; наконец, пришла и моя очередь.

Получив в подарок плохонькое ружьишко, по словам отца — старую кочергу, я все же был бесконечно доволен. Тот памятный день для меня был праздником. Представьте себе: у меня было собственное ружье! Но неожиданно слова матери омрачили мою радость.

— Неужели и ты будешь охотником? — с каким-то упреком в голосе обратилась она ко мне. — Неужели тебе не жалко будет убивать птиц и зверей — ведь ты их так любишь! Вот ты скоро хочешь выпустить своего зайчонка, а потом встретишь его, и неужели тебе не жалко будет в него выстрелить?

Я держал в руках подаренное ружье, собственное ружье, отказаться от него у меня не хватало сил. Надо убедить мать, что она рассуждает не совсем верно, не так, например, как отец. Разве отца можно назвать злым человеком? И в то же время он не может жить без охоты.

— Мама, неужели ты думаешь, что я выстрелю в моего зайчика? Я выкрашу ему спину и всегда буду знать, что это мой зайчонок; а потом, неужели ты думаешь, что он будет жить там, куда его выпустят! Он, конечно, убежит так далеко, что ею никто не найдет.

— Хорошо… предположим, ты прав, — продолжала мать, — но скажи тогда, чем твой зайчонок лучше того бедного зайчонка, который вырос не у тебя в комнате, а на свободе? Ну скажи, объясни мне, чем он отличается от твоего зайчонка?

Такого вопроса я, конечно, не ожидал, был поставлен в тупик и совсем расстроился.

В тот памятный вечер я долго не мог заснуть. Навязчивые мысли лезли в голову — в них я никак не мог разобраться. Сколько вокруг меня, да и во мне самом странных и непонятных противоречий. Вот сейчас у меня наконец есть ружье. Я на седьмом небе. Как мне хочется с ним побродить по знакомым местам, поохотиться: вдруг — впрочем, почему вдруг, — безусловно, после ряда промахов, но мне удастся застрелить красивого дикого селезня. При одной мысли об этом у меня от счастья захватывало дыхание и почему-то совсем не было жалко птицу. Но разве у меня хватит силы застрелить моего зайчонка? Никогда. Мама, конечно, ошибается в этом. Мне легче сломать и забросить подаренное ружье, чем решиться на такое дело. Значит, в степи и в лесу выстрелить в живое существо не жалко, а дома… Как все это непонятно, странно. И тем более непонятно, что так, видимо, мыслю не только я, но и другие. Даже старого Маркизку не заставишь задушить моего зайчонка. «Возьми его, Маркизка, возьми его!» — сколько раз приказывал я собаке, заранее зная, что из этого ничего не выйдет. Обычно собака в таких случаях посмотрит на меня своими добрыми, смеющимися глазами и начнет искать блох в мехе у зайчонка. А ведь тот же Маркизка на охоте ведет себя совершенно иначе. Вот и отец тоже не любит, когда у нас убивают домашнюю птицу. В этом меня вполне убедило недавнее происшествие с домашними селезнями. Здоровенных и жирных двух селезней специально для воскресного обеда наша нянька Васильевна однажды привезла с базара. Но ей не удалось осуществить своих намерений. Оба селезня были похищены мной и братом и спрятаны в надежном месте.

— Да вы совсем с ума посходили! — кричала на нас Васильевна. — Где утки? Чтоб сейчас же были на месте!

Но, не рассчитывая на наше повиновение, с этими словами она бросилась к моей матери. Мы с братом поспешили убраться из дому. «Пускай себе разрядится впустую, а там будь что будет». Обычно в четыре часа дня со службы возвращался домой отец, и вся наша семья встречалась в столовой. Этим моментом, конечно, воспользовалась Васильевна для своей жалобы. Она хорошо знала, что слово отца для нас, ребят, было всегда законом. Но, к большой нашей радости, на этот раз Васильевна ничего не добилась.

— Конечно, дети не должны вести себя так по отношению к старому человеку, и, тем более по отношению к своей бывшей няньке. Куда это годится? Чтоб этого больше никогда не было! — закончил отец, но о спрятанных селезнях ни единого слова. Как это понимать? Таким образом, этот вопрос так и остался неразрешенным. А несколько дней спустя оба злосчастных селезня уже без риска попасть на обед под незаметным присмотром той же Васильевны расхаживали по двору среди прочей домашней птицы.

В октябре, когда дни становились прохладными, а ночи холодными, время от времени мы предпринимали более далекие выезды на охоту. В таких случаях уже с вечера к крыльцу подкатывала большая телега, доверху наполненная душистым сеном. Ранним утром в ней размещали котелки, сумки, ящики с патронами, ружья и прочую охотничью утварь, и мы дня на два отправлялись то на далекие степные лиманы, то в волжские займища. Частым спутником отца при таких выездах кроме нас, ребят, подростка-кучера Васи и старого Маркизки был сослуживец отца — Николай Иванович Хованский. Из наших знакомых Николай Иванович мне особенно нравился. Коренастый и широкоплечий, с некрасивым, но добрым и замечательно симпатичным лицом, он как-то сразу располагал к себе. Кроме того, он был превосходным стрелком, настоящим любителем-охотником, и это еще больше возвышало его в моих глазах. В молодости он потерял правый глаз, но не бросил охоты. Он стал стрелять с левого плеча, прицеливаясь левым глазом, и постепенно достиг в такой стрельбе настоящего искусства. До страсти увлекаясь охотой, больше всего на свете, как выражался Николай Иванович, он любил «трудную стрельбу» по бекасу.

В то же время он с явным пренебрежением отзывался об охоте на уток. И хотя иногда выезжал специально на утиную охоту, но делал это без обычного азарта, так сказать, за компанию и потому, что в это время «настоящей» дичи, то есть бекасов, было немного.

— Я уж лучше здесь посижу да обед на славу сварю, — бывало, скажет он, оставаясь в лагере. — Не по сердцу мне эта охота. Утята не все еще на крылья поднялись, дураки еще, а их уже выколачивают беспощадно… Разве это охота? Настоящая бойня, только собак портить. — И он с явной недоброжелательностью прислушивался к частой стрельбе, доносившейся с соседних озер. Интересно, что точно такого же взгляда всегда придерживался мой отец. Это, видимо, имело большое значение в их дружбе и в частых совместных выездах на охоту.

Пасмурное утро. Дорогой, убегающей вдаль до самого мглистого горизонта, мы едем на телеге безотрадной осенней степью. Свистит, порой завывает ветер, под его порывами бьются уцелевшие сухие стебли трав, перегоняя друг друга, катятся и скачут по степи круглые серые перекати-поле. Неуютно, тоскливо кругом. Однако наше настроение совсем не соответствует окружающей картине непогожего осеннего утра. Часа два быстрой езды по укатанной степной дороге, и мы будем у цели — в овражистой местности неподалеку от Волги, где можно пострелять вволю по куропаткам и зайцам. И каждый из нас с нетерпением ждет, когда же кончится долгий, однообразный переезд по унылой степи. От нечего делать смотрю по сторонам, слежу, как позади все дальше уползают и постепенно тонут пирамидальные тополя Ахтубы, как далеко вперед убегает дорога, туда, где открываются все новые и новые горизонты.

— А ну-ка, Вася, останови лошадь, — положив на плечо кучера руку, говорит отец. Телега замедляет ход, сворачивает на целину и останавливается рядом с дорогой. — Не пора ли? — спрашивает меня отец. — Деревень близко нет, и вон там овраг большой начинается, густые заросли.