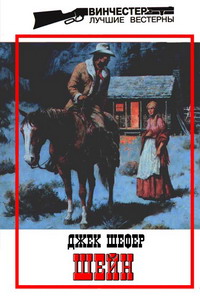

Джек Шефер

Шейн

1

Он приехал к нам в долину летом восемьдесят девятого года. Я тогда совсем мальчонкой был, едва сравнялся макушкой с задним бортом старого отцовского кухонного фургона 1. В этот день — к вечеру уже близилось — сидел я на верхней жерди ограды нашего маленького кораля, грелся на солнышке — и тут увидел его на дороге, далеко, там где она сворачивает из открытой прерии в нашу долину.

Воздух у нас в Вайоминге чистый, так что я видел его ясно, хоть он и находился еще за несколько миль. С виду в нем не было ничего такого примечательного, обыкновенный одинокий всадник, приближающийся к кучке деревянных домишек, которую мы называем нашим городком. Попозже я заметил двух ковбоев — они с ним разминулись на дороге, а после остановились и уставились ему вслед, и позы у них были любопытные и страшно внимательные.

А он продолжал ехать ровным шагом прямо через городок, не придерживая коня, пока не добрался до развилки дорог в полумиле от нашей фермы, ниже по течению. Одна дорога сворачивала налево, через брод на реке, к большому ранчо Льюка Флетчера, а другая пробиралась вдоль правого берега, на котором мы, гомстедеры 2, застолбили себе участки рядком вдоль долины. Он немного помешкал, выбирая, куда свернуть, а после снова двинулся ровным шагом по нашей стороне.

Что меня первым делом зацепило, когда он подъехал поближе, так это его одежда. На нем были брюки из темной ткани вроде сукна, заправленные в высокие сапоги и затянутые на талий широким поясом; и сапоги, и пояс были сделаны из мягкой черной кожи, тисненой, с каким-то сложным рисунком. Пиджак из той же темной материи, что и брюки, был аккуратно сложен и привязан к седельной скатке 3. Рубашка — из тонкого льна, яркого коричневого цвета. Вокруг шеи свободно повязан черный шелковый платок. Но вот шляпа у него была особая — не обыкновенный стетсон 4, и не обыкновенного серого или коричневатого цвета. Совершенно черная, мягкая, непохожая ни на одну шляпу, что мне приходилось видеть, со складками на тулье и широкими полями, подогнутыми по краям, а спереди опущенными, чтобы затенять лицо.

Всякие следы новизны давным-давно исчезли с этих вещей. Пыль дальних дорог въелась в них, они были поношенные, в пятнах, а на рубашке виднелись аккуратные заплаты. И все же сохранилась в них какая-то изысканность, говорящая о людях и манерах, неизвестных моему куцему детскому опыту.

Но я тут же забыл об одежде — такое на меня произвел впечатление сам этот человек. Росту он был немного выше среднего, худощавый, почти тонкий. Рядом с моим плечистым, здоровенным отцом он бы выглядел хрупким. Но даже я сумел сразу распознать выносливость в очертаниях его фигуры и спокойную силу — так легко, непринужденно, машинально он приспосабливался к каждому движению усталого коня.

Чисто выбритое лицо было худое, строгое, покрытое загаром — от высокого лба до крепкого, сужающегося книзу подбородка. Глаза как будто прятались, затененные полями шляпы, но когда он подъехал поближе, я понял, что это так кажется из-за нахмуренных бровей, застывших в привычной настороженности. А сами глаза под бровями безостановочно обшаривали все по сторонам и впереди, пытливо останавливались на каждом предмете в поле зрения, не пропускали ничего. И, когда я заметил это, у меня, не знаю уж почему, мороз по коже пробежал, хотя тут, на солнышке, было тепло.

На лошади он держался легко, в седле сидел свободно, без напряжения опираясь на стремена. Только даже в этой спокойной легкости таилось предостережение — это было спокойствие сжатой пружины, взведенного капкана…

Он остановил коня прямо передо мной, в каких-то двадцати футах. Его взгляд как будто вцепился в меня… тут же отпустил и скользнул по нашей ферме. Ничего она особенного собой не представляла, если говорить о размерах или там богатстве. Но уж если что здесь имелось, так оно было добротное. Тут можно было положиться на отца. Кораль, в который при нужде вмещалось голов тридцать скота, обнесен жердями на крепких, глубоко вкопанных столбах. Выгон позади кораля, занимающий почти половину нашего участка, тоже надежно огорожен. Сарай небольшой, но прочный, да еще мы сейчас надстраивали с одного конца над ним второй этаж — сеновал для люцерны, которая у нас занимала сорок акров в северной части фермы. Картофелем мы в этом году засадили приличное поле, а кукурузу отец посеял нового сорта, он выписал семена аж из самого Вашингтона, и она сейчас поднялась как следует и стояла ровными, чистыми рядами, без единого сорняка.

Мамин огород за домом просто глаз радовал. В самом доме было три комнаты — вообще-то говоря, две: большая кухня, где мы проводили почти все время, когда находились в доме, и спальня рядом с ней. Моя маленькая комнатка помещалась в пристройке, позади кухни. Отец собирался, когда выдастся время, построить для матери гостиную — уж очень ей хотелось.

Полы в доме были деревянные, снаружи — красивая веранда. Да еще дом у, нас был выкрашен в белый цвет с зеленой отделкой — редкость в здешних краях, но это мать попросила отца так покрасить, она сказала, что это ей будет напоминать родную Новую Англию. И, что здесь встречается еще реже, покрыт дом гонтом 5. Уж я-то этой кровле цену знаю. Я помогал отцу колоть эти дощечки. Да, не часто можно было увидеть в те времена в глубине Территории такую щеголеватую и ухоженную ферму.

Незнакомец все это углядел, пока сидел спокойно в седле. Я видел, как глаза его приостановились на цветах, которые высадила мать у ступеней крыльца, замерли на нашем сверкающем новеньком насосе и желобе рядом «с ним. Потом они вернулись ко мне, и снова, не знаю почему, я почувствовал внезапный холод. Но голос у него был мягкий, и говорил он как человек, который воспитал в себе терпеливость.

— Я бы с удовольствием воспользовался этим насосом… Вода не повредит ни мне, ни коню.

Я попытался подобрать слова, а они будто в горле застряли, но тут понял, что он обращался не ко мне, а к кому-то у меня за спиной. Оказывается, это отец подошел и стоял сзади, опершись на ворота кораля.

— Пользуйтесь водой сколько хотите, незнакомец.

Мы с отцом смотрели, как он спрыгнул с седла одним плавным, текучим каким-то движением и подвел коня к желобу. Накачал в него воды почти до краев и позволил коню погрузить губы в холодную воду еще раньше, чем зачерпнул ковш для себя.

Он снял шляпу, выколотил из нее пыль и повесил на угол желоба. Руками стряхнул пыль с одежды. Достал из седельной скатки тряпочку и тщательно протер сапоги. Развязал шейный платок, сиял с шеи, закатал рукава рубашки, погрузил руки в желоб и принялся тщательно тереть их и плескать водой себе в лицо. Потом потряс руками, пока они просохли, вытер платком последние капли с лица. Вынул из нагрудного кармана рубашки гребешок и зачесал длинные темные волосы назад. Все его движения были ловкими и уверенными; с той же быстрой точностью он отвернул обратно рукава, снова повязал на шею платок и взял шляпу.

А потом, держа ее в руке, повернулся и зашагал прямо к дому. Низко наклонился, сорвал одну из маминых петуний и вставил за ленточку шляпы. В следующее мгновение шляпа оказалась у него на голове, он подогнул поля пониже быстрым, машинальным движением, ловко взметнулся в седло и повернул коня к дороге.

Я был зачарован. Никто из знакомых мне мужчин не заботился так о своей внешности. За это короткое время изысканность, тень которой я заметил раньше, проступила куда яснее. Она ощущалась в каждой мелочи. Все, что на нем было, носило следы долгой и нелегкой службы — но одновременно говорило и о крепости, свойственной качественным и дорогим вещам. Теперь меня больше не пробирал холодок. Я уже представлял себя в такой шляпе, таких сапогах, с таким ремнем…

Он остановил коня и оглянулся на нас. Он освежился и, могу поклясться, мелкие морщинки вокруг глаз у него должны были означать улыбку. Теперь, когда он вот так на нас глядел, его глаза уже не двигались без устали. Они смотрели спокойно, ровно, и ты знал, что все внимание этого человека обращено на тебя — даже в таком мимолетном взгляде.

— Спасибо вам, — сказал он мягким голосом и снова повернулся к дороге, спиной к нам — но тут отец заговорил в своей медлительной, неторопливой манере.

— Не спешите так, незнакомец.

Мне пришлось крепко вцепиться в жердь, иначе бы я свалился назад, в кораль. При первых звуках отцовского голоса человек и его конь, как одно существо, снова оказались повернуты к нам, и глаза незнакомца будто сверлили отца, горящие в мягкой тени под полями шляпы. Опять они меня словно схватили, и я задрожал. Что-то неуловимое, холодное и устрашающее повисло в воздухе между нами.

Я в изумлении смотрел, как разглядывают друг друга отец и незнакомец, неспешно оценивая один другого с невысказанным пониманием, свойственным братству взрослых людей и непостижимым пока для меня. А потом над нами как будто пролился теплый солнечный свет, потому что отец улыбнулся и заговорил с протяжными ударениями — это означало, что он уже принял решение.

— Я говорю, не торопитесь так, незнакомец. Еда скоро будет на столе, да и переночевать вы сегодня здесь сможете.

Незнакомец спокойно кивнул головой — как будто тоже принял решение.

— Очень любезно с вашей стороны, — сказал он, спрыгнул с седла и пошел к нам, ведя лошадь в поводу. Отец зашагал рядом с ним в ногу, и мы все вместе направились к сараю.

— Меня зовут Старрет, — сказал отец, — Джо Старрет. А вот этот, — он махнул рукой в мою сторону, — зовется Роберт Макферсон Старрет. Слишком уж много имен для одного мальчонки. Я говорю просто Боб.

Незнакомец кивнул еще раз.

— Зовите меня Шейн, — сказал он. А потом, уже мне: — Так ты Боб, значит. Ты довольно долго наблюдал, пока я приближался по дороге.

Это был не вопрос. Это было простое утверждение.

— Да… — пробормотал я с запинкой. — Да. Наблюдал…

— И правильно, — сказал он. — Мне это нравится. Если мужчина наблюдает за всем, что происходит вокруг, он ничего не упустит.

Если мужчина наблюдает… При всей своей мрачной наружности и прищуренном, тяжелом взгляде этот Шейн знал, чем доставить удовольствие мальчишке. Тепло его слов не покидало меня, пока он ухаживал за своим конем, а я суетился вокруг — повесил на колышек его седло, подкинул вилами сена, рьяно путался у него пoд ногами и спотыкался о свои собственные. Он позволил мне снять уздечку, и конь, который теперь, вблизи, оказался куда больше и мощнее, чем я думал, опустил ко мне голову и терпеливо стоял, пока я помогал незнакомцу соскрести с него лепешки налипшей пыли. Только один раз он остановил меня. Это случилось, когда я потянулся, чтобы убрать седельную скатку. В то мгновение, когда я к ней прикоснулся, он забрал ее у меня и положил на полку с таким непреклонным видом, что я понял — это трогать нельзя.

Когда мы втроем вошли в дом, мать уже ждала, и на столе были приготовлены три прибора.

— Я увидела вас в окно, — сказала она и подошла пожать гостю руку. Она была тонкая, живая женщина со светлой кожей, на которую даже наш здешний климат никак не действовал, и с массой пышных светло-каштановых волос — она их высоко закалывала, чтобы хоть немного, как она любила говорить, приблизиться ростом к отцу.

— Мэриан, — сказал отец, — позволь представить тебе мистера Шейна.

— Добрый вечер, мэм, — сказал наш гость.

А потом взял ее руку и склонился над ней. Мать шагнула назад и, к моему удивлению, присела в грациозном реверансе. Я раньше никогда не видел, чтобы она так делала. Уж такая она была женщина — никогда заранее не угадаешь, что она сделает. Мыс отцом покрасили бы дом целых три раза и во все цвета радуги, лишь бы ей угодить.

— И вам доброго вечера, мистер Шейн. Если бы Джо не пригласил вас вернуться, я бы это сама сделала. В верхней части долины вы не найдете приличной еды.

Она гордилась своей стряпней, наша мать. «Из всего того, чему я научилась дома, — часто говорила она, — это — единственное, что мне пригодилось в здешних диких краях. Пока я еще могу приготовить приличный обед, — говаривала она отцу, когда дела шли неважно, — я знаю, что я все еще цивилизованная женщина, и есть надежда, что мы пробьемся». После чего она поджимала губы и принималась сбивать яйца для своих особых, самых вкусных бисквитов, а отец следил за ее возней, а после съедал их подчистую, до последней крошки, потом поднимался, вытирал губы, потягивался всем своим большим телом и топал наружу, к своей вечной нескончаемой работе, как будто наперекор всему, что могло встать у него на дороге.

Мы сели за ужин — хороший ужин, надо сказать. У матери глаза засверкали, когда она увидела, что наш гость не отстает от отца и меня. А потом мы откинулись на спинки стульев, и разговор пошел так, будто это старые друзья собрались за знакомым столом. Я только слушал, не вмешиваясь, но уловил, что беседа идет по некоей схеме. Отец с матерью, хоть и избегали прямых вопросов, пытались хоть что-то разузнать про этого Шейна, а он ловко уклонялся при каждом повороте разговора. Он прекрасно видел, чего им хочется, но это ему ничуть не докучало. Он был спокойный, вежливый и разговаривал вполне охотно. Только все время отделывался от них ничего не значащими словами, которые не сообщали ничего нового.

Должно быть, он ехал много дней, потому что из него так и сыпались новости, собранные в городах по дороге, даже таких далеких, как Шайенн, Додж-Сити 6 и других, еще дальше, про которые я никогда прежде и не слышал. Вот только новостей о себе у него не было. Его прошлое было загорожено так же надежно, как наш выгон. Все, что мои родители смогли узнать, — это что он едет себе и едет, не думая о завтрашнем дне, не имея в мыслях никаких особенных намерений, ну, разве что поглядеть на ту часть страны, где он не бывал раньше.

Потом мать мыла посуду, я вытирал, а отец с Шейном сидели на крыльце, и их голоса доносились к нам через открытую дверь. Теперь уже наш гость направлял беседу, и сразу же он заставил отца разговориться о его планах на будущее. Хитрости особой для этого не требовалось. Отец всегда был готов обсуждать свои планы, лишь бы слушатель нашелся. И на этот раз он остался верен себе.

— Да, Шейн, ребята, с которыми я водил компанию в былые времена, еще этого не видят. Ну, рано или поздно разглядят. Открытые пастбища не будут существовать вечно. Линии оград сдвигаются все ближе. Свободный выпас скота огромными стадами — это хороший бизнес только для самых крупных ранчеров, да и для них этот» бизнес довольно убогий. Да, убогий, когда вспомнишь, сколько для него требуется… Черт знает сколько места — а в результате — пшик! Рано или поздно этот бизнес будет чем-то вытеснен…

— Н-да, — сказал Шейн, — очень интересные мысли. Последнее время я слышал такие же от многих людей с самыми светлыми головами. Может быть, в этом что-то есть…

— Э-э, Богом клянусь, не просто что-то, в этом вся соль! Вы меня послушайте, Шейн. Вот как дело надо вести: выберите себе место, получите землю, чтоб ваша собственная была. Сейте хлеба столько, чтобы прокормиться, а деньги зарабатывайте, разводя небольшое стадо, да не какие попало рога и копыта, а чтоб это была специально выведенная мясная порода… и держите их, за оградой, и кормите как следует. Я этим только начал заниматься, но уже сейчас мои коровы имеют средний вес на триста фунтов больше, чем та длинноногая скотина, что бродит у Флетчера на той стороне реки, и мясо куда лучше — а это только начало… Конечно, его хозяйство раскинулось чуть не на всю эту долину, и с виду оно ого-го. Только он, как первопоселенец, держит право выпаса на слишком уж много акров, у него этих акров больше, чем коров… и все равно, даже этих акров у него не останется, когда сюда наедет больше гомстедеров. Его способ разводить скот слишком расточителен. Слишком много земли на то, что он с нее получает. А он этого не может понять. Он думает, что мы, мелкие хозяева — пустое место, только под ногами путаемся…

— А так оно и есть, — мягко сказал Шейн. — С его точки зрения, вы и есть пустое место и досадная помеха.

— Да, думаю, вы правы. Должен признать это. Мы, кто уже сейчас тут, изрядно помешаем ему, если он захочет, как раньше всегда делал, использовать пастбища за нашими участками, по эту сторону реки. Мы все вместе уже отхватили от них несколько приличных ломтей. Хуже того, мы перекрыли часть реки, отрезали пастбища от воды. Он все брюзжит насчет этого, с тех самых пор, как мы тут появились. Он боится, что такие как мы будут приезжать и дальше и селиться на этой стороне… Ему тогда туго придется…

Когда с посудой было покончено, я хотел проскользнуть к двери. Но мать, как обычно, меня поймала и отправила в постель. Она оставила меня в маленькой задней комнатке и вышла на крыльцо посидеть с мужчинами, а я попытался услышать еще что-нибудь из их разговора. Но голоса едва доносились. Потом я, должно быть, задремал, потому что следующее, что я услышал, был разговор отца с матерью на кухне. К этому времени, сообразил я, наш гость уже, видимо, лежал в сарае на койке, которую отец поставил для наемного работника — он у нас появлялся на несколько недель весной.

— Разве это не странно, — донеслись до меня слова матери, — что он ухитрился ни слова не рассказать о себе?

— Странно? — повторил отец. — Ну, пожалуй что и так. Некоторым образом.

— Все в нем странно и необычно. — Голос матери звучал так, будто она была обеспокоена и заинтересована. — Никогда прежде не видела я такого человека, как он.

— А ты и не могла видеть такого в тех местах, откуда ты сюда попала. Он — из особого племени, такие люди изредка попадаются здесь, в прерии. Я сталкивался с ними несколько раз. Если кто из них плохой, так это чистая отрава. Зато уж если хороший, то он весь как отборное зерно.

— Но как же можно ему доверять? Послушай, он ведь даже не сказал нам, откуда родом!

— Ну, мне сдается, что родился он на востоке. Где-то в южной части. В Теннесси, может быть. Но он уже давно в этих местах.

— Он мне понравился. — Голос матери звучал серьезно. — Он такой приятный, вежливый, в каком-то смысле даже мягкий. Не то что большинство мужчин которых здесь можно встретить. Но что-то есть в нем такое… Что-то под этой мягкостью… Что-то… — Ее голос как будто затих вдали.

— Таинственное? — подсказал отец.

— Да, конечно. Таинственное. Но не просто таинственное. Опасное.

— О-о, он парень опасный, это уж точно. — Отец произнес эти слова задумчиво. Потом рассмеялся. — Но не для нас, моя дорогая.

А после он сказал одну фразу, которая показалась мне удивительной.

— Я так думаю, что на самом деле у тебя в доме ни когда не было человека более безопасного…

2

Утром я проснулся поздно, и когда, сонный, приплелся на кухню, обнаружил, что отец и наш гость трудолюбиво прокладывают себе дорогу через горку маминых оладьев. А сама она стояла у печи. Она мне улыбнулась. Отец в качестве приветствия шлепнул меня пониже спины. А наш гость, склонившийся над полной тарелкой, серьезно кивнул мне.

— Доброе утро, Боб. Давай-ка врубайся в этот холм побыстрее, а то я управлюсь и с твоей долей тоже. В кулинарном искусстве твоей матери есть какое-то волшебство. Ешь вдоволь этих фланелевых лепешек — и вырастет из тебя мужчина побольше твоего отца.

— Фланелевые лепешки! Ты слышишь, Джо? — Мать подошла к столу и взъерошила отцу волосы. — Ты был прав. Теннесси или где-то рядом… Я никогда не слышала, чтобы оладьи называли так в других местах.

Наш гость поднял на нее глаза.

— Хорошая догадка, мам. Почти что в яблочко. Правда, вам муж помогал. Мои родители уехали из Миссисипи и осели в Арканзасе 7. Ну, а я… у меня был зуд в ногах, и я сбежал из дому в пятнадцать лет. И с тех пор не приходилось мне съесть ничего такого, что стоило бы назвать фланелевыми лепешками. — Он положил руки на край стола, откинулся назад, и мелкие морщинки в уголках его глаз стали заметнее и глубже. — Ну все, мэм, пока хватит.

Мать рассмеялась — если б так сделала девчонка, я бы сказал «хихикнула».

— Если я хоть что-нибудь понимаю в мужчинах, — сказала она, — это значит «дайте еще».

И упорхнула обратно к печке.

Так частенько бывало у нас дома, такое вот легкое веселье, теплое и доброе. Оно пришлось очень кстати в это утро, потому что в воздухе висела холодная серая мгла и, не успел я еще сбавить ход на второй тарелкой оладьев, как на долину обрушился ветер с дождем — нередкая здесь летняя буря, внезапная и быстро проходящая.

Наш гость закончил завтрак. Он слопал столько оладьев, что я начал подумывать, уж не прихватил ли он и в самом деле от моей порции. Наконец гость повернулся, посмотрел в окно — и у него сжались губы. Но все же он отодвинулся от стола и начал подниматься. Однако голос матери остановил его.

— Нечего вам трогаться в путь в эту погоду. Подождите немного — прояснится. Такой дождь долго не идет. А у меня на печи еще один кофейник стоит.

Отец раскуривал трубку. Глаза его внимательно следили за плывущим кверху дымком.

— Мэриан права. Только она не все сказала. Дождь действительно будет короткий. Но вот дорога после него наверняка раскиснет. Она новая. Еще не укатана как следует. Когда намокнет, сильно грязная становится. По ней не поедешь, пока не просохнет. Так что лучше вам задержаться до завтра.

Наш гость уставился на свою пустую тарелку, как будто не нашел в комнате ничего важнее. Но все равно заметно было, что это предложение ему понравилось. Хотя и обеспокоило чем-то.

— Да, — сказал отец. — Это разумная мысль. Конь ваш вчера вечером совсем вымотанный был. Будь я лошадиным доктором, так я бы ему прописал день отдыха. И будь я проклят, если не убежден, что тот же самый рецепт и мне на пользу пойдет. Оставайтесь здесь на сутки, и я тоже с вами дома побуду. С удовольствием повожу вас по ферме, покажу, что я делаю с этим участком.

И просительно глянул на мать. А она была удивлена — и не без причины. Обычно отец не отрывался от работы, каждую минуту ловил, чтобы скорей осуществить свои планы, матери чуть не драться с ним приходилось, чтоб заставить отдохнуть хоть раз в неделю — почтить субботу 8. В плохую погоду, вроде сегодняшней, он метался по дому, тяжело топая ногами, как будто считал, что это для него личное оскорбление уловка, чтобы удержать его в доме, не дать выйти наружу и что-то делать. А сейчас как ни в чем ни бывало говорил что собирается отдыхать целый день! Она была озадачена. Но все же подыграла мужу.

— Вы сделаете нам одолжение, мистер Шейн. Не так уж часто к нам забредают в гости люди не из этой долины. Нам будет очень приятно, если вы останетесь. А, кроме того… — она сморщила нос, как делала обычно когда пыталась уговорить отца согласиться на какую нибудь ее новую выдумку, — кроме того, я все ждала повода, чтобы попробовать приготовить в глубокой форме яблочный пирог по новому рецепту, о котором мне рассказывали… А для этих двоих стараться — только муку зря переводить. Они слопают все, что на глаза попадется, и даже не разберут, что хорошо, что плохо…

Он смотрел снизу вверх, прямо на нее. А она погрозила ему пальцем.

— И еще одна причина есть. Я чуть не лопаюсь от любопытства, так мне хочется узнать, что носят женщины в цивилизованных местах. Шляпки, знаете, и тому подобное. А вы — тот человек, который такие вещи замечает. Вы отсюда не уйдете, пока мне все не расскажете!

Шейн опустился обратно на свой стул. Слегка шутливое выражение смягчило резкие черты его лица.

— Мэм, я вовсе не уверен, что разбираюсь в этом так хорошо, как вам кажется. До сих пор никто еще не записывал меня в знатоки дамских шляпок. — Он протянул руку и подставил матери свою чашку. — Что-то вы там говорили насчет добавки кофе… Но под фланелевыми лепешками я подвожу черту. Дальше некуда. Начинаю экономить место для будущего пирога.

— Да уж постарайтесь! — Отец был чем-то очень доволен. — Когда Мэриан настроится на стряпню, она заставляет человека забыть, что любому аппетиту есть предел. Только не вздумайте ей рассказывать всякие басни про новомодные шляпки, а то она тут же отправит заказ этим ребятам, что высылают товары по почте, и выбросит мои денежки на глупую мишуру. У нее уже есть шляпка.

Но мать этих слов как будто и не услышала. Она знала, что отец просто так болтает. Она знала, что, стоит ей чего-то по-настоящему захотеть и сказать отцу, тот в лепешку расшибется, лишь бы ей эту штуку достать. Она подлетела к столу с кофейником, снова налила всем, поставила кофейник поближе, чтоб был под рукой, и уселась за стол сама.

Я думал, что эту историю со шляпками она выдумала как уловку, чтобы помочь отцу уговорить гостя остаться. Но она, не откладывая дела в долгий ящик, начала приставать, чтоб он описал дам, которых видел в Шайенне и других городах, где могли уже появиться новые моды. А он сидел, спокойный и приветливый, и рассказывал ей, что там носят шляпки с широкими мягкими полями, со множеством цветов на тулье и с прорезями в полях, через которые пропускают шарф и завязывают в виде банта под подбородком.

По-моему, страшно глупо, когда взрослый мужчина ведет такие разговоры. Но этого Шейна они вовсе не смущали. И у отца вид такой был, будто он полагал, что тут все вполне нормально, хотя и не особенно интересно. Он в основном слушал их болтовню с добродушным спокойствием, только пытался время от времени влезть со своими рассуждениями об урожае или о бычках — и замолкал, и снова пробовал — и снова сдавался, покачивая головой и глядя с улыбкой на этих двоих. А дождь снаружи был где-то далеко-далеко, и ничего он не значил, потому что дружеского настроения и тепла у нас в кухне хватило бы, чтобы согреть весь мир.

А потом Шейн начал рассказывать о ежегодной выставке скота в Додж-Сити, и тут уже отец заинтересовался и загорелся, пока наконец мать, не сказала:

— Смотрите, солнце светит.

Солнце сияло, такое чистое и яркое, что сразу захотелось выбежать наружу и вдохнуть сверкающую свежесть. Отец, должно быть, почувствовал то же самое, потому что вскочил и радостно закричал:

— Пошли, Шейн! Я вам покажу, что в этом буйном климате делается с моей люцерной. Да она тут просто у тебя на глазах растет!

Шейн отстал от него всего на шаг, но я до дверей добрался первым. Мать двинулась следом и остановилась на крыльце, глядя, как мы все трое несемся, выбирая дорогу среди луж и высоких зарослей травы, сверкающей от дождевых капель. Мы обошли всю ферму, ничего не пропуская, отец говорил без умолку, и уже много недель собственные планы не вызывали у него такого восторга. И совсем уж он разошелся, когда мы оказались за сараем; отсюда было хорошо видно наше небольшое стадо, рассеявшееся по всему пастбищу. Но тут отцу пришлось замолчать. Он заметил, что Шейн не особенно его слушает. Отец просто язык проглотил, когда увидел, что Шейн смотрит на пень.

Этот пень был единственным темным пятном на всю ферму. Он торчал посреди расчищенного места за сараем, как старая засохшая болячка, он весь ощетинился зазубринами сверху, этот последний остаток какого-то громадного дерева, которое умерло, должно быть, задолго до нашего приезда в эту долину и в конце концов было повалено жестокой бурей. Пень был страшно большой; я давно уже решил, что, если б его выровнять сверху, так на спиле хватило бы места накрыть ужин для многочисленной семьи.

Только ужинать эта семья все равно не смогла бы, потому что близко к нему было не подойти. Громадные старые корни, некоторые толще меня, горбами выпирали во все стороны, растопыривались и впивались в землю так, будто собирались продержаться здесь целую вечность и еще немножко после нее тоже.

Отец брался за этот пень снова и снова, он долбил корни топором с того самого дня, как закончил огораживать кораль. Только даже при его напористости дело шло медленно. Древесина была такая твердая, что он не мог с одного удара всадить топор глубже чем на четверть дюйма. Я думаю, это был старый каменный дуб. Деревьев этой породы не много попадалось так далеко в глубине Территории, но те, что были, вырастали громадные и крепкие. Мы эту породу называли «железный дуб».

Отец пытался выжечь его, обкладывая хворостом. Однако этот старый пень просто глумился над огнем. От поджаривания древесина как будто становилась еще тверже, чем раньше. Так что пришлось отцу отвоевывать один корень за другим. Только у него никогда не оставалось на это достаточно времени. В тех редких случаях, когда он по-настоящему из-за чего злился, он топал к этому пню и начинал грызть очередной корень.

И сейчас он подошел к пню и пнул ногой первый подвернувшийся корень — сердито так лягнул, он всегда его пинал, когда проходил мимо.

— Да, — сказал он. — Он как мельничный камень у меня на шее. Единственная дурость на всю ферму, которую мне никак выковырять не удается. Но я с ним управлюсь. Еще не выросло такое дерево, чтоб устояло перед человеком, у которого хватит силы и воли долбить его.

Он так смотрел на этот пень, как будто это живой человек перед ним раскорячился.

— Вы знаете, Шейн, я столько времени враждую с этой штуковиной, что у меня к ней появилось вроде даже расположение какое-то. Она крепкая. А я уважаю крепость. Это — хорошее свойство.

Он побежал дальше, его переполняли слова, он с радостью их выпаливал — и вдруг заметил, что внимание Шейна снова отключилось: он прислушивался к какому-то дальнему звуку. Ну да, это лошадь приближалась по дороге.

Мы с отцом повернулись тоже и посмотрели в сторону городка. Вскоре в просвете между деревьями и высокими кустами в четверти мили от нас появился гнедой конь с высоко поднятой на длинной шее головой, запряженный в легкую повозку — бакборд 9. Грязь взлетала из-под копыт, но не особенно обильно, и конь шел легко.

Шейн покосился на отца.

— По такой дороге не поедешь… — мягко сказал он. — Ну, Старрет, лгун из вас неважный, вот и попались…

И тут же его внимание вновь обратилось к повозке, и он настороженно и внимательно уставился на человека, устроившегося на плавно покачивающемся сиденьи.

У отца замечание Шейна вызвало только смешок.

— Это запряжка Джейка Ледьярда, — сказал он, и двинулся к проезду, проходящему по меже между нашей и соседской изгородью. — Я так и думал, что он покажется здесь на этой неделе. Надеюсь, он привез тот культиватор, что я хотел.

Ледьярд, маленький человечек с мелкими чертами лица, был бродячим торговцем; он появлялся каждые пару месяцев с товарами, которых нельзя было найти в универсальном магазине соседнего городка. Товары Ледьярда возил на грузовой повозке, запряженной парой мулов, старый седой негр, который рот боялся открыть без разрешения. А сам Ледьярд доставлял товары покупателям на своем бакборде, заламывал зверские цены и собирал заказы на следующий приезд. Я его не любил, и не только потому, что он вечно нахваливал меня, чтобы подлизаться к отцу, хотя вовсе не думал обо мне ничего хорошего. Он слишком часто улыбался… а настоящей доброты и дружелюбия в этих улыбках не было и в помине.

Пока мы добрались до крыльца, он уже завернул в наш проезд, натянул вожжи и остановил коня. И тут же спрыгнул на землю, выкрикивая приветствия. Отец вышел ему навстречу. Шейн остановился у веранды, опершись о крайний столбик.

— Вот он тут, — сказал Ледьярд. — Красавец, о котором я вам рассказывал!

Он сдернул с повозки парусину, и солнце ярко засияло на блестящих частях нового семилемешного культиватора, лежащего на досках платформы.

— Это — самая лучшая покупка из всего, что я в этот раз привез!

— Хм-м-м-м, — сказал отец. — Вы попали в самую точку. Это как раз то, что я хотел. Но когда вы начинаете кудахтать про самую лучшую покупку, это всегда означает большие деньги. Ну, так какая же цена?

— Н-ну… — Ледьярд не торопился с ответом. — Он обошелся мне дороже, чем я рассчитывал, когда мы с вами прошлый раз говорили. Вы можете подумать, что это малость круто. А я так не думаю. Ничуть не круто за такого красавца, новенького, с иголочки. Он вам столько труда сбережет, что вы разницу покроете в один момент. А управляться с ним так легко, что даже вот этот мальчик скоро сможет на нем работать.

— Короче! — сказал отец. — Я задал вам вопрос.

Теперь Ледьярд уже не тянул.

— Вот я чего вам скажу, так и быть, срежу я цену, пусть и потеряю деньги, лишь бы угодить такому хорошему покупателю. Я вам его уступлю за сотню с десяткой.

И тут я с изумлением услышал голос Шейна, спокойный, ровный и уверенный.

— Уступите? Ну, конечно, покупатель с радостью ухватится за это предложение. Я видел такой в магазине, в Шайенне. Он стоил шестьдесят долларов по прейскуранту.

Ледьярд чуть сдвинулся в сторону. В первый раз он взглянул на нашего гостя. Деланная улыбка покинула его лицо. В голосе зазвучала мерзкая интонация.

— А вас кто просил влезать?

— Никто, — сказал Шейн, по-прежнему спокойно и ровно. — Думаю, никто меня не просил…

Он все так же опирался на столбик. Не сдвинулся с места и не сказал ни слова больше.

Ледьярд повернулся к отцу и затарахтел:

— Забудьте его слова, Старрет! Я его узнал. Я о нем десять раз слышал, пока сюда ехал. Никто его не знает. Никто в нем разобраться не может. Ну, а я могу! Это просто отщепенец, перекати-поле, небось, выгнали его из какого-то города, вот он и шастает повсюду, ищет, где спрятаться. Удивляюсь, что вы позволяете ему здесь ошиваться.

— Можете удивляться чему угодно, — сказал отец, только теперь уже он заговорил отрывисто и резко. — Давайте-ка называйте настоящую цену.

— А я уже назвал. Сто десять долларов. Черт побери, все равно я уже на этом теряю деньги, ладно, так и быть, срежу еще — пусть будет ровно сотня, чтоб вам стало легче… — Ледьярд помедлил, глядя на отца. — Может, он что-то и видел в Шайенне. Но только он перепутал. Небось, один из этих, мелких — корявый, неуклюжий и вдвое меньше по размеру. Ну, тот как раз и стоит, сколько он сказал…

Отец ничего не ответил. Он смотрел на Ледьярда твердым немигающим взглядом. На Шейна он даже не оглянулся. Можно было подумать, что он вообще не слышал, что Шейн сказал. Но губы у него сжались в одну прямую линию, как будто он подумал о чем-то таком, о чем думать противно. Ледьярд ждал, а отец ничего не говорил, и тут злость, нарастающая в Ледьярде, вырвалась наружу.

— Старрет! Вы что же, так и будете стоять здесь и позволять этому никому не известному бродяге обзывать меня лжецом? Вы его слову верите больше, чем моему? Да вы только поглядите на него! На его одежку задрипанную гляньте! Да это ж просто дешевый пустозвон!

И остановился, будто поперхнулся тем, что собирался еще сказать. В лице появился внезапный испуг, он попятился. Я понял, что его напугало, когда повернул голову к Шейну.

Тот самый холодок, неуловимый и устрашающий, который я почувствовал вчера, повис в воздухе снова. Шейн больше не опирался на столбик веранды. Он стоял выпрямившись, уперев руки в бока, глаза сверлили Ледьярда, все тело мгновенно напряглось и ожило.

Я почувствовал, уж не знаю как, что в любую секунду может грянуть неописуемый смертоносный взрыв. Но потом напряжение спало, растворившись в пустой тишине. Глаза Шейна уже не были остро сведены на лице Ледьярда, и мне показалось, что в них отразилась какая-то глубокая внутренняя боль.

Отец повернул голову, окинул взглядом их обоих, а потом снова обернулся к Ледьярду.

— Да, Ледьярд, я верю его слову. Он — мой гость Он находится здесь по моему приглашению. Но дело не в этом. — Отец слегка выпрямился, голова его поднялась и он уставился куда-то вдаль, за реку. — Я сам умею разбираться в людях. Я поверю любому его слову, в любое время дня и ночи.

Голова отца опустилась, и голос звучал ровно и категорично.

— Шестьдесят долларов — вот цена. Добавим десятку на честную прибыль, хотя вы, наверняка, купили его по оптовой цене. Еще десятка — за доставку сюда. Всего — восемьдесят. Хотите — берите, хотите — нет. И в любом случае, решайтесь побыстрее и убирайтесь вон с моей земли.

Ледьярд смотрел на свои руки, потирая их одна о другую, как будто от холода.

— Ладно, давайте ваши деньги, — сказал он.

Отец пошел в дом, в спальню — он там держал наши деньги в кожаном мешочке, на полке в шкафу. Вернулся со смятыми банкнотами в руке. Все это время Шейн стоял на месте, не двигаясь, с окаменевшим лицом, глаза его провожали отца, и в них было какое-то неистовство, которого я не мог понять.

Ледьярд помог отцу сбросить культиватор на землю, потом вскочил на сиденье повозки и понесся прочь, как будто был рад и счастлив поскорее убраться с нашей фермы. Мы с отцом проводили его взглядом и повернулись. Мы глядели вокруг, но Шейна нигде не было видно. Отец в удивлении покачал головой.

— Слушай, где же, по-твоему… — начал он — и тут мы увидели Шейна, идущего от сарая.

Он нес топор, тот, которым отец колол самые толстые чурбаны. Шейн прошел прямо за угол дома. Мы уставились ему вслед и все еще стояли и смотрели, пока не услышали чистый звонкий звук стали, впивающейся в дерево.

Я не мог объяснить, как этот звук на меня подействовал. Он меня просто пронзил насквозь, этого со мной никогда не бывало из-за какого-то звука. А вместе с ним пришла теплая волна — и стерла раз и навсегда чувство внезапного холодного ужаса, которое наш гость пробуждал во мне. В нем таилась острая твердость. Но эта твердость была обращена не против нас. Он был опасен, как сказала мать. Но не для нас, как сказал отец. И он больше не был чужим. Он был таким же человеком, как отец; и я, мальчишка, мог верить в него, просто-напросто зная, что и то в нем, оставшееся за пределами моего понимания, все равно чистое, надежное и правильное.

Я поднял глаза на отца, пытаясь понять, что он думает, но он ринулся к сараю такими большими шагами, что мне пришлось бежать, чтобы не отстать от него. Мы повернули за дальний угол, а там был Шейн, который взялся за самый толстый необрубленный корень этого громадного старого пня. Он махал топором в размеренном ритме. И топор у него впивался в этот корень почти на такую же глубину, как у отца.

Отец остановился, широко расставив ноги, уперев руки в бока.

— Слушайте, — начал он, — вам вовсе нет нужды…

Шейн прервал ритм ударов ровно настолько, чтобы поднять на нас прямой взгляд.

— Человек должен платить свои долги, — сказал он и снова взмахнул топором. Он просто вцепился в этот корень.

Его переполняла такая отчаянная решимость, что я не мог смолчать.

— Вы нам ничего не должны, — сказал я. — Мы сто раз кормили людей, и…

Рука отца легла мне на плечо.

— Нет, Боб. Он не про еду сказал.

Отец улыбнулся, но ему пришлось моргнуть несколько раз подряд, и, могу поклясться, глаза у него затуманились. И теперь он стоял в молчании, неподвижно, и наблюдал за Шейном.

А на него стоило посмотреть. Когда отец брался за этот старый пень, на него тоже стоило посмотреть. Он очень здорово управлялся с топором, меня просто поражало, как его сила и воля заставляет железо буквально оживать и сражаться за него с твердым старым деревом. А здесь было иначе. Что поражало в Шейне, который уже разобрался, что ему противостоит, и взялся за дело по-настоящему, так это легкость, с какой его мощь изливалась в каждом ударе. Этот человек и топор были напарниками, товарищами по работе. Лезвие впивалось в корень, оставляя параллельные зарубки, как будто само знало, что надо делать, и щепки между этими зарубками отделялись твердыми и тонкими плашками.

Отец следил за ним, а я следил за ними обоими, и время проходило над нами, а потом топор перерубил последнее волокно, и корень отделился от пня. Я думал, что Шейн остановится. Но он сразу перешел к следующему корню, снова расставил покрепче ноги, и опять лезвие врубилось в древесину.

Когда оно ударило в этот второй корень, отец вздрогнул так, будто это в него ударило. А потом застыл как вкопанный, отвел глаза от Шейна и уставился на старый пень. Он начал топтаться, переминаясь с ноги на ногу. Еще минута — и он зашагал вокруг пня, осматривая его с разных сторон, как будто он эту штуковину никогда в жизни не видел. Наконец пнул ногой ближайший корень и понесся прочь. Через мгновение он уже вернулся обратно со вторым топором, громадным обоюдоострым чудищем, которое я едва мог оторвать от земли.

Он выбрал корень на противоположной от Шейна стороне. Он не злился сейчас, как обычно, когда схлестывался с одним из этих корней. Лицо у него было безмятежное и довольное. Он замахнулся этим топором так, будто он был игрушечный. Лезвие ударило и впивалось, может, на целых полдюйма. Услышав удар, Шейн выпрямился там, на своей стороне. Они глянули друг на друга поверх пня, глаза встретились и задержались на мгновение, но ни один из них не сказал ни слова. А потом они снова взмахнули топорами, а вот их топоры сказали старому пню очень многое…

3

Поначалу здорово было смотреть на них. Они стучали топорами часто, щепки так и плясали в воздухе. Я думал, может, теперь каждый перерубит свой корень ц на том они остановятся. Но Шейн покончил со своим, глянул поверх пня на отца, работающего в ровном темпе, по губам скользнула мрачноватая улыбка, и он перешел к другому корню. Через несколько секунд и отец сокрушил свой корень, да таким ударом, что топор прошел насквозь и воткнулся в землю. Отец подергал топорище, высвободил лезвие и тут же схватился со следующим корнем, даже не обтерев землю с топора. Стало ясно, что дело это затянется надолго, и я тихонько побрел прочь. И только собрался завернуть за угол сарая, как навстречу вышла мать.

Никого красивее и свежее я в жизни не видел. Она вытащила свою шляпку, ободрала с нее старую ленту и переделала, как ей Шейн рассказывал. Впереди пристроила небольшой букет из цветов, сорванных возле дома. Прорезала щели в полях и пропустила через них широкий пояс от своего лучшего платья — он охватывал шляпку сверху и был завязан пышным бантом под подбородком. Она ступала грациозно и здорово гордилась своим видом.

Она подошла к самому пню. А эти два лесоруба были так заняты и сосредоточены, что, хоть, может, и поняли, что она тут, но на самом деле ее не заметили.

— Ну-ну, — сказала она, — вы что, на меня и посмотреть не хотите?

Оба остановились и оба уставились на нее.

— Я правильно сделала? — спросила она у Шейна. — Так они носят?

— Да, мэм, — сказал он. — Примерно так. Только у них поля пошире.

И повернулся обратно к своему корню.

— Джо Старрет, — сказала мать, — может, ты хотя бы скажешь мне, нравлюсь ли я тебе в этой шляпке?

— Послушай, Мэриан, — сказал отец, — ты знаешь чертовски хорошо, что, в шляпке ты или без шляпки, нет для меня на этой зеленой земле Господней ничего прекраснее, чем ты. А теперь не мешай нам больше. Ты что, не видишь, что мы заняты?

И тоже отвернулся к своему корню.

У матери лицо стало красное. Она рывком развязала бант и сорвала шляпку с головы. Стояла и раскачивала ее в одной руке, держа за концы пояса. Волосы у нее растрепались, она просто бешеная стала.

— Гм-м! — произнесла она. — Довольно чудный вид отдыха вы себе нашли сегодня…

Отец опустил топор на землю и оперся на топорище.

— Может, это тебе и кажется чудным, Мэриан. Но лучше отдыха, чем этот, у меня не было, сколько я себя помню.

— Гм-м! — сказала мать снова. — Только вам в любом случае придется на время прервать ваш отдых и заняться тем, что, надо полагать, вы бы назвали работой. Обед на печи, горячий, и ждет, чтоб его подали на стол.

Она резко повернулась и зашагала прямо к дому. Мы все трое побрели за ней следом и принялись за еду в неловком молчании. Мать всегда считала, что человек за едой должен вести себя благопристойно и вежливо, особенно при гостях. Ну, она и сейчас вовсю соблюдала благопристойность и вежливость. Она была подчеркнуто любезна, говорила одна за всех, но ни слова не промолвила о своей шляпке, лежащей на стуле возле печки, там, где она ее бросила. Вот только вежлива она была сверх меры, и это не сулило ничего хорошего. Уж слишком она старалась быть любезной.

И, тем не менее, двоих мужчин за столом такое ее поведение ничуть не трогало — по крайней мере, с виду Они рассеянно слушали ее разговоры, отвечали, когда она обращалась к ним с каким-то прямым вопросом, но остальное время хранили молчание. Мысли их вертелись вокруг старого пня и вокруг того, что этот старый пень вдруг стал значить для них, и им не терпелось снова за него взяться. Чем он их так зацепил?..

Когда они вышли, а я остался помочь матери с посудой, она начала потихоньку напевать про себя, и я понял, что больше она не злится. Уж слишком заедало ее любопытство, чтобы еще для чего-то место осталось.

— Что там происходит, Боб? — спросила она. — Что в этих двоих вдруг вселилось?

А я сам толком не знал. Ну, я попробовал, как мог, рассказать ей про Ледьярда и про то, как наш гость обрезал его с этим культиватором. Только, наверное, я что-то не так говорил, потому что, когда я рассказывал, как Ледьярд его обзывал и как поступил Шейн, она разволновалась, вся красная стала.

— Что ты говоришь, Боб? Ты его боялся? Он тебя

напугал? Отец бы никогда не позволил ему тебя обидеть.

— Да нет, я не его испугался, — я мучился, пытаясь растолковать ей разницу. — Я… мне просто так страшно было. Я боялся… ну, не знаю… ну, того, что может случиться…

Она протянула руку и потрепала меня по волосам.

— Думаю, я поняла, — сказала она мягко. — Он и у меня вызывает похожие ощущения…

Она подошла к окну и посмотрела в сторону сарая. Ровный ритмичный звук двойных ударов, которые частенько почти сливались вместе, сюда, до кухни, долетал слабо, но отчетливо.

— Надеюсь, Джо знает, что делает, — пробормотала она, будто сама с собой разговаривала. А потом повернулась ко мне: — Беги уже, Боб. Я сама закончу.

Теперь на них смотреть было уже не так интересно. Они снизили темп и работали медленно и упорно. Отец сперва послал меня за точильным камнем, и они подправили лезвия топоров, а после — за лопатой, чтобы отгрести землю от самых нижних корней, и тогда до меня дошло, что он меня будет гонять туда-сюда все время, пока я тут под рукой. Так что я сам удрал и пошел поглядеть, как там поживает после дождя мамин огород и при случае увеличить численность населения в коробке с червяками — я их собирал, чтобы пойти на рыбалку с ребятами из городка.

Я убил на это много времени. Забрался далеко в поле, играл там. Но, куда бы я ни ушел, все время я слышал вдали тюканье топоров. Ничего я не мог с собой поделать, я уставал просто от того, что все время слушал и думал, как они там работают, и не мог забыть об этом.

Наконец, уже во второй половине дня, я зашел в сарай. А там возле заднего стойла была мать, стояла на ящике и смотрела в маленькое окошко. Она спрыгнула на землю, как только услышала мои шаги, и приложила палец к губам.

— Должна тебе заявить, — прошептала она, — что кое в чем эти двое — мальчишки похлеще тебя, Боб. Ну, совершенные мальчишки… — Она наморщила брови так забавно, с таким ко мне доверием, что у меня тепло внутри стало. — Ты только не вздумай проболтаться им, что я так сказала. Но они затеяли такую битву с этим старым чудовищем — просто великолепно!

Она пронеслась мимо меня и устремилась к дому так легко и живо, что я отправился следом, поглядеть, что это она собралась делать.

А она летала по кухне, я моргнуть не успел, как она уже сунула в духовку целую сковородку бисквитов. Пока они там пеклись, она взяла свою шляпку и аккуратно пришила на место старую ленту.

— Гм-м-м, — сказала она, не столько мне, сколько себе. — Думай себе что хочешь, но кое-что я поняла. Это — не Додж-Сити. Это даже не железнодорожный полустанок. Это — ферма Джо Старрета. Впрочем, тут мое законное место, и я этим горжусь.

Тем временем бисквиты поспели. Она уложила их на тарелку, сколько поместилось, сунула один себе в рот, а еще один дала мне. Потом подхватила тарелку и зашагала с нею за сарай. Переступила через обрубленные корни, нашла ровное место на верхушке пня и поставила туда тарелку. Посмотрела на них двоих, сперва на одного, после на другого.

— Вы, конечно, пара дураков, — сказала она. — Но нет такого закона, который запрещал бы мне тоже быть дурой.

И, не взглянув больше на них, высоко подняла голову и зашагала обратно к дому.

Они оба смотрели ей вслед, пока она не скрылась за сараем. Потом повернулись и уставились на бисквиты. Отец глубоко вздохнул — так глубоко, что, казалось, вздох этот исходил изнутри его тяжелых рабочих башмаков. Только в этом вздохе не было ничего грустного или печального. Просто у него внутри нарастало что-то такое большое, что не сдержать. Он уронил топор на землю. Наклонился вперед и разложил бисквиты на две кучки рядом с тарелкой, считая их, чтоб вышло поровну. Один бисквит остался на тарелке. Он положил его на пень отдельно. Поднял свой топор, нацелился, потом отпустил — топор мягко упал и разрубил этот бисквит точно по срединке. Он прислонил топор к пню, взял две половинки бисквита и положил по одной в каждую кучку.

Он не сказал Шейну ни слова. Он набросился на одну кучку, а Шейн на другую, и они оба стояли, глядя друг на друга, над последними необрубленными корнями, и жевали эти бисквиты так, будто серьезнее дела у них в жизни не было.

Отец прикончил свою кучку и пальцами собрал с тарелки последние крошки. Он выпрямился и потянулся, разведя руки вверх и в стороны. Он, казалось, все вытягивался и вытягивался, пока не вырос в громадную башню, надежный оплот высотой до самого предвечернего солнца. А потом внезапно кинулся на эту тарелку, схватил ее и бросил мне. И, продолжая то же движение, подхватил топор, описал им в воздухе широкую дугу и обрушил на корень. Шейн, как всегда быстрый, ударил одновременно с ним, и они, оба вместе, продолжили свой разговор со старым пнем.

Я отнес тарелку матери. Она чистила на кухне яблоки, весело напевая.

— Дровяной ящик пуст, Боб, — сказала она и снова запела.

Я таскал дрова, пока не заполнил ящик. А потом поскорее выскользнул за дверь — того и гляди, она бы мне придумала новую работу.

Довольно долго я проторчал на речке — запускал «блинчики», швыряя плоские камни в воду, грязную после дождя. Меня бы надолго хватило. Но в этом равномерном тюканьи топоров была необыкновенная притягательная сила. Меня все время тянуло к сараю. Я просто понять не мог, как им хватает терпения продолжать это дело час за часом. Никак до меня не доходило, зачем им так упорно трудиться, не такое уж важное дело выкорчевывать этот старый пень. Я болтался с другой стороны сарая, как вдруг заметил, что звук переменился. Теперь стучал только один топор.

Я тут же помчался за сарай. Шейн все еще махал топором, врубаясь в последний корень. А отец орудовал лопатой, подкапывался сбоку под пень, выгребая землю между обрубками корней. Вот он отложил лопату в сторону и налег на пень плечом. Он его старался приподнять. На лице выступил пот. Наконец негромко чавкнуло, и пень слегка шевельнулся.

Тут и на меня подействовало. Так накатило, что я слышал, как кровь в ушах застучала. Мне хотелось наброситься на этот пень, толкать его и чувствовать, как он шевелится… Только отец опять бы сказал, что я путаюсь под ногами.

Шейн покончил со своим корнем и пришел помочь отцу. Они вместе налегли на пень. Он отклонился почти на целый дюйм. Даже щель появилась, там где он оторвался от земли. Но стоило им чуть ослабить нажим, и пень тут же сел на место.

Снова и снова наваливались они на пень. Каждый раз он отклонялся чуть больше. И каждый раз падал обратно. Один раз им удалось поднять его на целых полтора фута, но это был предел. Преодолеть его им было не под силу.

Они остановились, тяжело дыша, оба просто полосатые от струек пота, сбегающих по лицу. Отец попробовал заглянуть под пень подальше.

— Там, видать, главный корень остался, — сказал он.

По-моему, это были единственные слова, произнесенные между ними за всю вторую половину дня. Отец больше ничего не говорил. И Шейн ничего не сказал. Он просто взял в руки топор, оглянулся на отца и остановился в ожидании.

Отец начал качать головой. Была между ними какая-то невысказанная мысль, которая его тревожила. Он посмотрел вниз, на свои большие руки, и пальцы их медленно согнулись и стиснулись в тяжелые кулаки. Потом голова перестала качаться, он выпрямился и глубоко вздохнул. Повернулся спиной и начал втискиваться между двумя обрубками корней, прижимаясь к пню. Он утоптал ногами землю, чтобы опора для ног была потверже. Согнул колени, скользнул спиной вниз по пню и охватил своими здоровенными ручищами обрубки корней. Медленно начал он выпрямляться. Медленно начал подниматься этот громадный старый пень. Он полз кверху дюйм за дюймом, пока не поднялся до того предела, которого они достигали прежде.

Шейн присел, чтобы заглянуть под него. Он просунул свой топор в отверстие, и я услышал, как он стучит по дереву. Но работать топором там, в этой яме, можно было в одном-единственном положении — стоять на правом колене, а левую ногу опустить в яму и опираться на нее. Тогда он мог хоть чуть-чуть размахнуться топором, да и то над самой землей.

Он бросил один быстрый взгляд на отца, который стоял рядом, у него за спиной, закрыв глаза, напрягая мускулы в страшном усилии, и тут же полез в эту яму, и весь жуткий вес пня навис над ним, а он скорчился там на одном колене и начал наносить топором быстрые и мощные удары.

Внезапно мне показалось, что отец поскользнулся. Только он не поскользнулся. Он даже выпрямился больше, чем раньше. Пень приподнялся еще на несколько дюймов. Шейн выпрыгнул из ямы и отбросил топор в сторону. Он ухватился за обрубок корня и помог отцу опустить пень на место. Оба они пыхтели так, будто долго бежали. Но они отдыхали не больше минуты, а потом снова налегли на пень. Теперь он поднимался легче, и земля вокруг него трескалась и обсыпалась.

Я понесся домой быстро как мог. Я ворвался в кухню и схватил мать за руку.

— Скорее! — кричал я. — Бежим! — Она как будто сначала не хотела идти, и я начал тянуть ее. — Ты должна это видеть! Они его вытаскивают!

Тогда и ее охватило то же возбуждение, и она побежала рядом со мной.

Они уже подняли пень довольно высоко, он сильно наклонился. Они оба были внизу, в яме, каждый со своей стороны, они выталкивали руками снизу, упираясь в нижнюю поверхность пня, и она уже задралась над ними выше головы. Можно было подумать, что пень вот-вот перевалится своим древним основанием кверху. Но тут он застрял. Надо было приподнять его еще на какие-то несколько дюймов, а они не могли.

Мать, смотревшая, как они борются с ним, наконец не

выдержала.

— Джо, — позвала она, — а почему бы не пошевелить мозгами? Возьми лошадей, они его выдернут за одну минуту!

Отец замер в напряжении, удерживая пень на месте. Он только повернул голову и покосился на мать.

— Лошадей! — выкрикнул он. Все то молчание, что они вдвоем хранили так долго, было сокрушено одним этим возмущенным выкриком. — Лошадей! Господи Боже всемогущий! Ну, уж нет! Мы начали это своими руками, и, черт меня раздери, своими руками и закончим!

Он отвернулся, еще раз взглянул снизу на пень, а после опустил голову пониже между сгорбленными плечами. Шейн, стоящий с другой стороны, напрягся, и они вдвоем устремились в очередную атаку. Пень вздрогнул, еще чуть приподнялся — и замер под невероятным углом.

Отец зарычал от злости. Видно было, как сила накапливается у него в ногах, широких плечах и больших жилистых руках. Его сторона задранного кверху пня качнулась вперед, а та сторона, где стоял Шейн, пошла назад, и весь пень задрожал, как будто должен был вот-вот вывернуться вниз и рухнуть в яму, на них, только в другом, каком-то нелепом положении.

Я уже хотел крикнуть: «Осторожно!» Но только и рта не смог раскрыть, потому что Шейн резко мотнул головой вбок, чтобы отбросить волосы с лица, и я на мгновение увидел его глаза. Они пылали сосредоточенным холодным огнем. Больше он ничего не сделал, ни рукой, ни ногой отдельно не двинул. Просто весь, всем телом, рванулся в одном неимоверном взрыве мощи. Даже на расстоянии ощущалось, как жар, жестокая энергия, внезапно полыхнувшая в нем, изливалась через, него в едином целеустремленном порыве. Его сторона пня наклонилась вперед вровень с отцовской, и всей массой громадный пень вырвался из земли, лишившись последней поддержки, перевернулся и неуклюже раскорячился перед ними, признав свое поражение.

Отец медленно вылез из ямы. Он подошел к пню, положил руку на его округлый бок и слегка потрепал, как будто это был старый друг и ему было его немного жалко. И Шейн на другой стороне пня тоже мягко опустил ладонь на старое твердое дерево. Оба они подняли головы, и их глаза встретились снова, как и тогда, давным-давно, этим утром.

Сейчас должна была бы царить полная тишина. Но это было не так, потому что кто-то кричал, орал тонким визгливым голосом, просто вопил без слов. Наконец я понял, что это мой голос, и закрыл рот. Вот теперь настала тишина, чистая и благотворная, и это была одна из тех картин, которые ты никогда не забудешь, как бы ни обкатало тебя время в бороздах годов — старый пень, лежащий на боку, и обрубки корней, образующие несуразный силуэт на фоне солнечного сияния, пробивающегося из-за далеких гор, и два человека, глядящие поверх него друг другу в глаза.

Я думал, что они должны бы положить руки на пень совсем рядом. Я думал, они, по крайней мере, должны что-то сказать друг другу. А они стояли тихо и неподвижно. Наконец отец повернулся и пошел к матери. Он так устал, что его просто шатало на ходу. Но в голосе усталости не слышалось.

— Мэриан, — сказал он. — Вот теперь я отдохнул. Я думаю, ни один человек с начала времен не был таким отдохнувшим.

Шейн тоже шел к нам. Он тоже обратился только к матери.

— Да, мэм, кое-чему я научился сегодня. Оказывается, чтобы быть фермером, человеку нужно куда больше, чем я когда-нибудь мог вообразить… И еще: теперь я, кажется, готов съесть немного пирога.

Мать смотрела на них, широко раскрыв глаза в изумлении. Но при этих последних словах она просто завопила:

— О-о-ох… вы… вы… мужчины! Я из-за вас о нем забыла! Он же, наверное, весь сгорел! — И понеслась к дому, путаясь в юбке.

Пирог действительно сгорел, да еще как. Мы это чуяли даже снаружи, не заходя в дом, пока отец и Шейн отмывались над желобом возле насоса. Мать распахнула дверь, чтобы проветрить кухню. Шум внутри был такой, как будто она расшвыривала все вокруг. Гремели котелки, звякали тарелки. Ну, когда мы зашли внутрь, то поняли, почему. Она накрыла стол и теперь раскладывала ужин по тарелкам. Она хватала миски и вилки со своих мест и грохала их на стол. И ни на кого из нас не глядела.

Мы уселись и стали ждать, пока она к нам присоединится. А она отвернулась спиной, замерла над низкой полкой возле печи и все глядела, не отрываясь, на большую форму для пирога и на обугленную массу в ней. В конце концов отец проговорил довольно резко:

— Послушай-ка, Мэриан. Ты что, даже сесть не хочешь?

Она развернулась и как глянет на него! Я-то думал, что она плачет там над этим пирогом. Но не увидел на лице у нее ни слезинки. Оно было сухое, измученное и белое как стенка. А голос звучал так же резко, как у отца.

— Я собиралась приготовить яблочный пирог в глубокой форме. Ну, так я его приготовлю. И никакие ваши дурацкие мужские глупости меня не остановят.

Подхватила она эту большую форму и вылетела с нею за дверь. Мы услышали ее шаги по ступенькам, а через несколько секунд загремела крышка мусорной бадьи. Потом снова донеслись шаги по ступенькам. Она вошла в кухню, направилась к боковому столу, где был чан для мытья посуды, и начала отскребать эту форму для пирога. И все это она делала так, как вроде нас вообще тут не было.

У отца побагровело лицо. Он схватил вилку, хотел было начать есть — и снова бросил на стол. Он вертелся на стуле и все поглядывал искоса на мать. А она домыла форму, подошла к бочонку с яблоками и набрала в деревянный таз самых крупных и круглых. Села у печки и принялись их чистить. Отец пошарил в кармане и выудил свой старый складной нож. И пошел к ней, ступая потихоньку. Потянулся за яблоком — хотел ей помочь.

Она даже глаз не подняла. Но голос ее перехватил его, как если б она кнутом хлестнула.

— Джо Старрет, не смей трогать эти яблоки!

Он вернулся на место робко, как овечка. Но потом просто озверел. Схватил нож, вилку и врубился в еду на тарелке, он отхватывал здоровенные куски и свирепо жевал. Мне с нашим гостем не оставалось ничего, кроме как последовать его примеру. Может, это был хороший ужин. Не могу сказать. Мы не знали, что едим. Сейчас для нас пища была… ну, просто чем-то таким, что можно в рот положить. А когда мы закончили, делать было нечего, только ждать, потому что мать сидела у печи, упершись глазами в стенку, и ждала, пока пирог допечется.

А мы трое сидели за столом и глядели на нее, и такая тишина стояла, что аж больно было. Ничего мы не могли поделать. Мы пытались отвести взгляд, но все равно глаза к ней возвращались. А она как вроде и не замечала нас. Можно было подумать, будто она вообще забыла, что мы тут есть.

Но ничего она не забыла, потому что, как только почувствовала по запаху, что пирог готов, она его вытащила, отрезала четыре больших куска и разложила по тарелкам. Первые две она поставила перед отцом и Шейном. Третью придвинула мне. А последнюю поставила перед своим местом и села на свой стул за столом. Голос ее был все еще резкий:

— Извините, мужчины, что заставила вас так долго ждать. Теперь ваш пирог готов.

Отец так пялился на свою порцию, будто боялся ее. От него потребовалось настоящее усилие, чтобы взять вилку и подцепить кусочек. Он его пожевал, проглотил, скосил глаза на мать, а после поднял их на Шейна, сидевшего напротив.

— Замечательный пирог, — сказал он.

Теперь и Шейн наколол вилкой кусочек. Он его внимательно осмотрел. Он положил его в рот и принялся жевать с жутко серьезным видом.

— Да, — сказал он. В лице у него появилась добродушная усмешка, подтрунивание — такое явное, что и слепой не прозевал бы. — Да. Это самый лучший кусок пня, какой мне в жизни пробовать доводилось.

Что бы могло значить такое глупое замечание? Но мне некогда было удивляться, уж больно странно отреагировали на него отец с матерью. Они оба уставились на Шейна, у них просто челюсти отвалились. А потом отец захлопнул рот и начал смеяться, и так он смеялся, что его шатало на стуле.

— Господи, Мэриан, так он же прав! Ты тоже это сделала!

А мать только глаза переводила с одного на другого. Измученное выражение сошло с ее лица, щеки раскраснелись, глаза стали теплые и мягкие, как положено, и она смеялась так, что слезы катились. И тут мы все набросились на пирог, и на всем свете только одно было плохо — что его так мало.

4

Когда я проснулся на следующее утро, солнце уже забралось довольно высоко в небо. Я очень долго не мог заснуть накануне вечером, потому что мысли у меня были переполнены событиями и сменяющими друг друга переживаниями. Я никак не мог разложить по полочкам поведение этих взрослых, не мог понять, почему вещи, в общем-то не очень значительные, вдруг стали для них такими важными.

Я лежал у себя в постели и думал про нашего гостя. Как он там на койке в сарае? Мне казалось просто невозможным, чтобы это был тот самый человек, которого я впервые увидел, когда он, суровый и холодный в своем темном одиночестве, приближался по нашей дороге. Что-то такое в отце, не слова, не поступки, а самая главная суть его человеческого духа, дошла до нашего гостя и сказала ему что-то, и он на это ответил и чуть-чуть приоткрыл себя перед нами. Он был такой далекий и неприступный даже когда находился здесь, прямо рядом с тобой. И, в то же время, он был ближе, чем мой дядя, брат матери, который приезжал к нам прошлым летом…

И еще я думал о том, как он подействовал на отца и мать. При нем они стали живее, ну, да, оживились, как будто хотели показать ему, какие они есть. Я это понимал и одобрял, потому что сам испытывал такое же желание. Но меня поражало и озадачивало, что человек, такой глубокий и полный жизни, с такой готовностью откликающийся на чувство отца, вынужден идти одиноким путем из какого-то закрытого и охраняемого прошлого.

И вдруг меня будто что-то толкнуло, и я понял, как уже поздно. Дверь в мою комнатушку была закрыта. Наверное, мать ее закрыла, чтобы я мог спать без помех. Я просто с ума сошел, когда подумал, что они уже закончили завтрак и наш гость уехал, а я его даже и не увидел. Я кое-как натянул на себя одежду, не вспомнив даже про пуговицы, и кинулся к дверям.

Но они еще сидели за столом. Отец попыхивал трубкой. Мать и Шейн допивали последние чашки кофе. Все трое были какие-то смирные и тихие. А тут я вылетел из своей комнаты, как ошпаренный, — они так и уставились на меня.

— Боже мой, — сказала мать. — Ты так ворвался, будто за тобой гонятся. Что это с тобой?

— Я просто подумал, — выпалил я, мотнув головой в сторону гостя, — что вдруг он уже уехал, а про меня забыл!

Шейн слегка покачал головой, глядя прямо на меня.

— Ну, как я мог тебя забыть, Боб! — И сел чуть повыше в кресле. Потом повернулся к матери, и в голосе его прозвучали шутливые нотки. — И, конечно, я не забуду вашу еду, мэм. Если вы вдруг заметите, что слишком уж много народу заглядывает к вам в обеденное время, так это случится из-за одного благодарного человека, который будет нахваливать ваши фланелевые лепешки вдоль всей дороги.

— Н-ну, это идея! — вмешался отец, как будто обрадовался, что подвернулась безопасная тема для разговора. — Устроим из нашего дома пансион. Мэриан будет набивать людям желудки своей стряпней, а я буду набивать себе карманы ихними денежками. На мой вкус, здорово удобное разделение обязанностей!

Мать на него фыркнула. Но ей такие разговоры были приятны, она начала накладывать мне на тарелку завтрак, а сама все улыбалась, слушая, как они развивают эту идею. И сама к ним присоединилась, угрожая, что поймает отца на слове и заставит его все время чистить картошку и мыть посуду. Вот так они веселились, хотя я чувствовал какую-то натянутость за этими легкими шуточками. И еще чувствовалось, как естественно и просто этот Шейн сидит тут и разговаривает, вроде он совсем уже член семьи. И от него не было ни капли неудобства, которое всегда приносят с собой иные гости. А с ним ты просто чувствовал, что должен хорошо себя вести и чуть больше следить за своими манерами и речью. Но вовсе не лезть из кожи. Просто быть спокойным и приветливым.

Но вот наконец он поднялся, и я знал, что он собирается уехать от нас, и мне жуть как хотелось остановить его. Однако это сделал за меня отец.

— Вы, конечно, такой человек, у которого могут быть причины спешить. Но, присядьте, Шейн. Есть у меня вопрос к вам…

Отец внезапно стал очень серьезным. Шейн, стоящий перед ним, так же внезапно стал далеким и настороженным. Но все же опустился обратно на стул.

Отец посмотрел прямо ему в глаза.

— Вы спасаетесь… бежите от чего-то?

Шейн долго смотрел на тарелку, стоящую перед ним. Мне показалось, что по его лицу проскользнула тень печали. Потом он поднял глаза и посмотрел прямо на отца.

— Нет. Я не бегу ни от чего. В том смысле, что вы подразумевали.

— Это хорошо. — Отец наклонился вперед и продолжал, постукивая по столу пальцем, чтобы подчеркнуть свои слова. — Послушайте, Шейи. Я не ранчер. Теперь вы, когда мое хозяйство посмотрели, это уже поняли. Я — фермер. Немного скотовод, может быть. Но по-настоящему — фермер. Именно фермером я решил сделаться, когда перестал пасти за деньги чужих коров. Я хотел быть фермером, я им стал, и тем горжусь. Начал я неплохо. Это хозяйство не такое большое, какое я хочу завести со временем. Но уже сейчас здесь столько работы, что одному человеку никак не справиться, если делать все толком. Был у меня молодой парнишка, но он сбежал… после того, как схлестнулся однажды в городе с парой людей Флетчера… — Отец говорил быстро, и ему пришлось сделать паузу, чтобы перевести дух.

Шейн следил за его словами с напряженным вниманием. Когда отец остановился, он повернул голову и посмотрел в окно, через всю долину, на горы, шагающие вдоль горизонта.

— Всегда одно и то же, — пробормотал он. Он вроде как сам с собой разговаривал. — Старые порядки умирают медленно. — Он глянул на мать, потом на меня, а когда его глаза вернулись к лицу отца, он как будто уже принял решение насчет чего-то, что ему не давало покоя. — Итак, Флетчер давит на вас, — сказал он мягко.

Отец фыркнул.

— На меня так легко не надавишь. Но у меня здесь много работы, слишком много для одного человека, даже для меня. А бродяги, что в этих краях появляются, ни черта не стоят…

— Да? — сказал Шейн. Снова у него чуть прищурились глаза, он снова был одним из нас — и ждал продолжения.

— Хотите вы задержаться здесь на некоторое время и помочь мне привести все в порядок к зиме?

Шейн поднялся на ноги. Он возвышался над столом и сейчас выглядел выше, чем я думал.

— Я никогда не собирался стать фермером, Старрет. Я бы посмеялся над таким предложением еще несколько дней назад. И, тем не менее, считайте, что наняли себе работника. — Они с отцом смотрели друг на друга так, что ясно было — они говорят глазами то, для чего слов мало. Шейн прервал этот немой разговор, повернувшись к матери. — А в качестве платы, мэм, мне хватит вашей кормежки.

Отец хлопнул ладонями по коленям.

— Вы получите хорошую плату, и эта плата будет вполне заслуженная. А прежде всего — поезжайте-ка в город и купите какую-нибудь одежду для работы. Загляните в магазин Сэма Графтона. Скажете ему, чтоб записал на мой счет.

Шейн был уже в дверях.

— Я сам заплачу, — сказал он и исчез.

Отец так радовался, что не мог сидеть спокойно. Он подпрыгнул и завертел мать.

— Мэриан, наконец-то солнце нам засияло! Мы нашли себе человека!

— Но, Джо, ты уверен, что поступаешь правильно? Какую работу может выполнять такой человек? О, я знаю, этот пень он выкорчевывал с тобой наравне. Но пень — это особый случай. Он привык хорошо жить и иметь много денег. Это ведь сразу видно. Он сам сказал, что ничего не понимает в обработке земли.

— Я тоже ничего не понимал, когда начинал здесь. Неважно, что человек знает. Важно, что он из себя представляет. А я готов побиться об заклад, что этот человек работал ковбоем в молодые годы, и работником был первоклассным. Да он за что ни возьмется, все будет сделано как надо. Вот посмотришь! Через неделю он меня заставит выбиваться из сил, чтобы за ним угнаться, а то вообще сам начнет здесь командовать.

— Возможно.

— Ничего не «возможно»! Ты заметила, как он воспринял, когда я рассказал ему про флетчеровских парней и молодого Морли? Вот что его зацепило! Он знает, что меня загнали в угол, а он не тот человек, чтоб спокойно меня бросить в таком положении. Никто не сможет выгнать его отсюда силой или на испуг взять. Это такой же человек, как я.

— Да ну, Джо Старрет! Он ничуть на тебя не похож. Он меньше, он выглядит иначе, и одевается иначе, и говорит иначе. Я знаю, что и жил он всю свою жизнь иначе.

— Что? — отец был удивлен. — Да я вовсе не про такие вещи говорил…

Шейн вернулся с парой брюк из дангери 10, фланелевой рубашкой, крепкими рабочими башмаками и хорошим, носким стетсоном. Он исчез в сарае, а через несколько минут появился в новой одежде, ведя своего расседланного коня. У ворот пастбища он снял с него недоуздок 11, загнал коня внутрь добродушным шлепком и бросил недоуздок мне.

— Заботься о лошади, Боб, и она позаботится о тебе. Вот этот коняшка увез меня больше чем на тысячу миль за последние несколько недель.

И направился к отцу, который окапывал канавкой делянку за кукурузным полем, — земля там была богатая, но заболоченная, и ждать от нее было нечего, если не осушить как следует. Я смотрел, как он непринужденно вышагивает между рядами молодой кукурузы, больше уж не таинственный незнакомец, а один из нас, фермер, такой же, как отец и как я.

Только все же он не был фермером и никогда по-настоящему не мог бы им стать. Правда, для через три он уже держался наравне с отцом во всякой работе. Стоило показать ему, что надо сделать, и он тут же брался, и приноравливался, и получалось, будто лучшего способа выполнить эту работу и не придумаешь. Никогда не увиливал он от самого противного занятия. И с готовностью брал на себя самую трудную часть работы. Но все равно, по каким-то неуловимым признакам чувствовалось, что он — не такой человек. Не фермер.

Я не раз замечал, как он вдруг остановится, глянет на горы, а потом на себя и на лопату — или что там еще ему случалось в этот момент держать в руках, и в глазах у него возникает недоумение, вроде кривой улыбки: что, мол, это я делаю?.. Нет, не то чтобы он думал, что слишком хорош для такой работы или что она ему не нравится, нет, такого впечатления не возникало. Просто он был другой. Прошлая жизнь выковала его совсем для других. дел.

Несмотря на свое худощавое сложение, он был очень крепкий. Его видимая хрупкость могла обмануть тебя поначалу. Но стоило присмотреться к нему поближе, в деле, и ты видел, что он сильный, сбитый, что на теле у него нет лишнего веса, как нет лишних усилий в его плавных, свободных движениях. То, что он проигрывал рядом с отцом в росте и силе, он возмещал быстротой движений, инстинктивным согласованием разума и мускулов и внезапными вспышками свирепой энергии, как в тот раз, когда старый пень пытался на него опрокинуться. Большей частью эта энергия дремала в нем невостребованная, пока он без особых усилий одолевал обычные ежедневные дела. Но когда приходила пора, она выплескивалась из него таким, пламенным порывом, что мне тогда страшно становилось.

И, как я уже пытался объяснить матери, страх у меня вызывал не сам Шейн, а возникавшие при этом в голове смутные догадки о необыкновенных особенностях человеческой породы, которых мне в том возрасте все равно было не понять. В трудные мгновения в нем возникала такая целеустремленная собранность, он так весь выкладывался ради того, что в эту минуту требовалось… Меня это одновременно и восхищало, как чудо, и ужасало. А потом он снова становился спокойным, ровным человеком, и моя восторженная мальчишеская преданность разделялась поровну между ним и отцом.

Примерно в это время я начал чувствовать в себе силу и гордился, что могу побить Олли Джонсона с соседней фермы. Как и положено мальчишке, драка у меня в мыслях занимала самое главное место.

Однажды, когда мы с отцом остались вдвоем, я спросил у него:

— А ты можешь побить Шейна? В драке, я имею в виду.

— Трудный вопрос, сынок. Если вдруг придется, думаю, смогу это сделать. Но, будь я проклят, вовсе мне не хочется пробовать. У некоторых людей чистый динамит внутри — вот он как раз такой. И вот что я тебе скажу, однако: в жизни не встречал человека, которого мне так хотелось бы иметь на своей стороне в любой заварухе.

Это я мог понять, и это меня вполне устраивало. Но были в Шейне кое-какие черты, которых я не понимал. Когда он пришел на кухню поесть в первый раз после того, как согласился остаться с нами, он подошел к стулу, на котором раньше всегда сидел отец, и остановился возле него, ожидая, пока мы займем остальные места. Мать была удивлена, ей это не по вкусу пришлось. Отец успокоил ее теплым взглядом. Потом прошел к стулу напротив Шейна и уселся там, как будто это было для него самое подходящее и привычное место, и после они с Шейном всегда занимали эти же самые места.

Я не мог найти причин для такого перемещения, пока в первый раз один из наших соседей-гомстедеров не постучал в дверь, когда мы ели, и тут же вошел, как они почти все обычно делали. И тогда до меня вдруг дошло, что Шейн сидит прямо напротив двери и может сразу увидеть любого входящего внутрь человека. Я сумел понять, что именно это ему и было нужно. Я только не мог сообразить, для чего это ему было нужно.

По вечерам после ужина, когда он неспешно разговаривал с нами, он никогда не садился напротив окна — только сбоку. На веранде он всегда устраивался лицом к дороге. Ему нравилось, чтобы сзади него была стена, и не просто для того, чтобы откидываться на нее спиной. Независимо от того, где он находился — если не за столом — всегда он сначала поворачивал стул спинкой к ближайшей стене, без какой-либо демонстративности, просто ставил его под стенку и усаживался одним легким движением. Похоже, ему даже не приходило в голову, что в этом есть что-то необычное. Просто это было частью его постоянной настороженной готовности. Он всегда хотел видеть все, что происходит вокруг.

Эту настороженность можно было уловить и в том, как он всегда наблюдал, не проявляя никаких особенных стараний, за всеми подходами к нашей ферме. Он первым узнавал, что кто-то едет по дороге, и, чем бы в этот миг ни занимался, немедленно бросал свое дело, чтобы внимательно разглядеть любого проезжающего всадника.

У нас часто появлялись гости по вечерам, потому что другие гомстедеры считали отца вроде как своим предводителем и заходили обсудить с ним свои дела. Это были на свой лад интересные люди, каждый по-своему. Но Шейн не стремился заводить знакомства. Он мало участвовал в их разговорах. С нами он беседовал достаточно свободно. В каком-то смысле мы были как вроде его семьей. Хотя это мы его взяли в дом, чувство было такое, будто это он нас принял к себе под крылышко. Но с другими он держался на расстоянии; был вежлив, любезен, но оставался за чертой, которую сам провел.

Все это озадачивало меня — и не меня одного. Люди в городке и те, кто проезжал мимо верхом или на повозках более или менее регулярно, все любопытствовали насчет него. Просто удивительно, как быстро все в долине, и не только в долине, но и на ранчо в открытой прерии, узнали, что он работает с отцом.

Люди не могли сказать с уверенностью, нравится ли им такое соседство. Ледьярд немало наплел насчет того, что произошло у нас на ферме, и, понятное дело, народ косо поглядывал на Шейна при встрече. Но, с другой стороны, и Ледьярду они знали цену, так что не принимали его россказни за чистую монету. Просто они никак не могли сложить собственное мнение о Шейне, и это, похоже, их беспокоило.

Не раз, когда мы с Олли Джонсоном шли через городок на рыбалку к нашей любимой яме, я слышал, как люди спорят о нем перед магазином мистера Графтона.

— Он вроде как этот фитиль, с замедленным сгоранием, — услышал я однажды слова старого погонщика мулов. — Лежит себе тихонько и не трещит. Совсем тихо, даже забываешь, что он горит. Но вот огонь доходит до пороха — и тут-то как бабахнет, ну, чистый ад и преисподняя! Вот он такой и есть. А в этой долине давным-давно назревают неприятности. И то, что он здесь… Может, это окажется хорошо, когда начнется заваруха. Может, окажется плохо. Кто сейчас скажет заранее?

И это меня тоже озадачило.

Но была, Однако, особенность, которая озадачивала меня больше всего, и мне потребовалось добрых две недели, чтобы как-то притерпеться. Но уж это было самое поразительное дело…

Шейн не носил револьвера.

В те дни по всей Территории оружие было такой же обыденной вещью, как, скажем, сапоги или седла. У нас в долине его не часто пускали в ход, ну, разве чтоб поохотиться при случае. Но оно всегда было тут же, на глазах. Большинство мужчин просто чувствовали себя полуголыми без револьвера.

Мы, гомстедеры, большей частью предпочитали винтовки или дробовики, когда надо было пострелять. Револьвер, хлопающий по бедру, — это для фермера только помеха. Но все же каждый мужчина просто обязан был иметь на себе пояс с патронами и «Кольт» в кобуре, когда не работал и не болтался по дому. Отец прицеплял револьвер каждый раз, когда куда-нибудь отправлялся, даже просто в городок — думаю, скорее по привычке, чем по какой другой причине.