La metrópolis de Nueva Crobuzon se extiende desde el centro del mundo. Humanos, mutantes y razas arcanas malviven en la penumbra bajo sus chimeneas, donde el río se trona viscoso por los afluentes artificiales, donde las fábricas y fundiciones amartillan la noche. Durante más de mil años, el Parlamento y su brutal milicia han gobernado una vasta economía de obreros y artistas, espías y soldados, magos, yonquis y prostitutas. Pero acaba de llegar un extraño con el bolsillo lleno y una demanda imposible. De forma torpe, inadvertida, algo imposible es liberado.

Dotado de un especial talento para las ambientaciones exóticas, China Miéville convierte a Nueva Crobuzon en un vigoros escenario en el que se dan cita los ecos de un Londres victoriano, la distopía más agria, la poderosa imaginería de la literatura gótica y originales razas atropomórficas. Sirviéndose de los recursos clásicos de la literatura fantástica y de anticipación, inaugura una fórmula narrativa fresca y novedosa, capaz de fascinar por igual a público y crítica hasta convertir "La estación de la calle Perdido" en la gran revelación de 2000 en el Reino Unido, donde ha sido galardonada con los principales premios literarios.

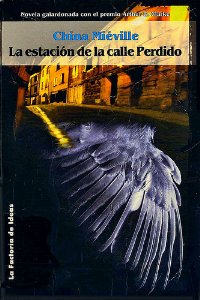

China Miéville

La estación de la calle Perdido

Para Emma.

Agradecimientos.

Con amor y gratitud para mi madre, Claudia, y para mi hermana, Jemima, por su ayuda y apoyo. Muchísimas gracias a todos aquellos que me dieron consejos y comentarios, especialmente a Scott Bicheno, Max Schaefer, Simón Kavanagh y Oliver Cheetham.

Con todo mi amor y mi gratitud, ahora y siempre, a Emma Bircham.

Gracias a toda la gente de Macmillan, en especial a mi editor Peter Lavery, por su increíble apoyo. Y gracias eternas a Mic Cheetham, que me ayudó más de lo que puedo expresar.

No tengo espacio para dar las gracias a todos los escritores que me han influido, pero quiero mencionar a aquellos cuyo trabajo fue una fuente constante de inspiración y asombro. Por tanto, para M. John Harrison, y para la memoria de Mervyn Peake, mi humilde y auténtica gratitud. Nunca podría haber escrito este libro sin ellos.

Llegué incluso a abandonar por un tiempo, deteniéndome en la ventana del cuarto para contemplar las luces y las calles profundas, iluminadas. Perder contacto de aquella forma con la ciudad era un modo de morir.

De la pradera al matorral a los campos, a las granjas, a las primeras casas apiñadas que se alzan de la tierra. Ha sido de noche durante mucho tiempo. Las casuchas que cuajan la ribera del río han crecido como hongos a mi alrededor, en la oscuridad.

Nos sacudimos y ladeamos en una profunda corriente.

A mi espalda, el hombre maneja incómodo el timón y la barcaza corrige el rumbo. La luz se agita al oscilar la linterna. El hombre me teme. Me inclino sobre la proa del pequeño barco, sobre el agua oscura.

Los sonidos de los hogares aumentan por encima del ronroneo oleoso del motor y de las caricias del río. La madera susurra y el viento golpea los tejados, al tiempo que los muros se asientan y los forjados mutan para ocluir el espacio; las decenas de casas se han convertido en centenares, en miles; se extienden hacia atrás desde la orilla, arrojando luz por toda la llanura.

Me rodean. Están creciendo. Son más altas, más grandes, más ruidosas, con cubiertas de pizarra y muros de recio ladrillo.

El río serpentea y gira hasta encararse con la ciudad, que emerge repentina, colosal, impresa sobre el paisaje. Su luz inunda cuanto la rodea, las colinas rocosas, como rasguños ensangrentados. Sus sucias torres resplandecen. Me siento reducido, compelido a adorar esa extraordinaria presencia parida en el encuentro de dos ríos. Es la vasta contaminación, es hedor, es un claxon chillando. Gruesas chimeneas vomitan polvo hacia el cielo, aun a esta hora de la noche. No es la corriente la que nos arrastra hacia la ciudad, sino su peso. Débiles gritos, las llamadas de la bestia aquí y allá, el martilleo obsceno de las grandes máquinas fabriles. Las vías férreas recorren la anatomía urbana como venas prominentes. Ladrillo rojo y paredes oscuras, iglesias achaparradas y cavernícolas, toldos rasgados batidos por el viento, laberintos empedrados en la zona vieja, callejones sin salida, alcantarillas surcando la tierra como sepulcros seculares, un nuevo paisaje de desperdicio, piedra machacada, bibliotecas ahítas de libros olvidados, viejos hospitales, torres, barcos y garras metálicas que alzan los cargamentos del agua.

¿Cómo pudimos no ver todo esto acercándose? ¿Qué truco topográfico es este, que permite al monstruo ingente ocultarse tras las esquinas para saltar sobre el viajero?

Es demasiado tarde para escapar.

El hombre me murmura algo, me dice dónde estamos. No me vuelvo hacia él.

La brutal madriguera que nos rodea es la Puerta del Cuervo. Los edificios en ruinas se inclinan agotados los unos sobre los otros. El río exuda lodo sobre las riberas de ladrillo, muros alzados desde las profundidades para mantener el agua a raya. Hiede.

(Me pregunto cómo se verá esto desde arriba, robando a la ciudad la ocasión de esconderse, si se viniera sobre el viento y se pudiera ver desde kilómetros de distancia, como un sucio pus, como una losa de carroña devorada por los hongos; no debería pensar así, pero ya no puedo detenerme. Podría cabalgar las corrientes provocadas por las chimeneas, navegar sobre las torres orgullosas y defecar sobre los terrestres, recorrer el caos, flotando a voluntad; no debo pensar así, no ahora, debo parar, no ahora, no así, no todavía.)

Ahí tenemos casas que rezuman un moco pálido, una sustancia orgánica que cubre las fachadas y que se derrama desde las ventanas superiores. Las plantas más altas se derriten en esa fría mucosidad blanca que llena los huecos entre las casas y callejones. El paisaje está desfigurado en ondas, como si, de repente, se hubiera fundido cera en los tejados. Otra inteligencia ha convertido en suyas estas calles humanas.

Los cables se extienden a través del río y los aleros, sujetos por lechosos conglomerados de flema. Zumban como las cuerdas de un bajo. Algo nos sobrevuela. El barquero escruta ceñudo las aguas.

Su boca se disipa. La masa de mortero y esputo fluye sobre nosotros. Emergen calles angostas.

Un tren silba al cruzar el río ante nosotros, sobre unos raíles elevados. Lo observo, hacia el sur y el este, viendo la línea de luz alejarse a toda prisa, engullida por la tierra nocturna, por este coloso que devora a sus ciudadanos. Pronto pasaremos las fábricas. Las grúas se alejan de las tinieblas como pájaros esqueléticos; aquí y allá se mueven para mantener trabajando a sus fantasmales dotaciones. Las cadenas se balancean muertas como miembros tullidos, moviéndose como zombis al activarse los engranajes y cabrestantes.

Gruesas sombras depredadoras se arrastran por el cielo.

Hay un golpe, una reverberación, como si la ciudad tuviera un corazón hueco. La negra barcaza serpentea entre una masa de embarcaciones similares, lastradas por el carbón, la madera, el acero y el cristal. El agua en esta zona se refleja a través de un apestoso arco iris de impurezas, efluvios y pasta química, haciéndola densa e inquietante.

(Oh, alzarse sobre todo esto para no oler la podredumbre, el polvo, la basura, para no entrar en la ciudad a través de esta letrina pero debo parar, debo, no puedo seguir, debo.)

El motor frena. Me giro y observo al hombre a mi espalda, que aparta los ojos y vira, intentando mirar a mi través. Nos lleva hacia el embarcadero, allí, tras un almacén tan atestado que sus contenidos se derraman más allá de los refuerzos, en un laberinto de inmensas cajas. Recorre su camino entre los demás barcos. Del agua emergen tejados. Es una línea de casas hundidas, construidas en el lado incorrecto de la muralla, apretadas contra la orilla, rezumantes sus negros ladrillos bituminosos. Movimiento tras nosotros. El río bulle con corrientes. Peces y ranas muertas que han abandonado la lucha por respirar en este guiso putrefacto de detritus giran frenéticos entre el costado del barco y el hormigón del embarcadero, atrapados en el tumulto. La separación se acorta. Mi capitán salta a tierra y amarra la barca. Me agobia contemplar su alivio. Parlotea triunfante y me urge a desembarcar rápidamente. Me pongo en marcha lo más lento que puedo, pisando con cuidado entre la basura y los cristales rotos.

Está contento con las piedras que le he dado. Estoy en el Meandro de las Nieblas, me dice, y me obligo a apartar la mirada cuando me señala una dirección, de modo que no sepa que estoy perdido, que soy nuevo en esta ciudad, que me asustan estos oscuros y amenazadores edificios de los que no consigo liberarme, que la claustrofobia y la previsión me dan náuseas.

Un poco al sur, dos grandes columnas se alzan del río. Las puertas de la Ciudad Vieja, antaño grandiosas, descansan ahora en ruinas. Las historias talladas que recorren los obeliscos han sido borradas por el tiempo y el ácido, y no queda de ellas más que un leve recorrido espiral, como el de los viejos tornillos. Tras ellas hay un puente bajo (Drudo, dice). Ignoro sus explicaciones ansiosas y me alejo por aquella zona limosa, dejando atrás puertas que bostezan, prometiendo la comodidad de la auténtica oscuridad, alivio del hedor del río. El barquero ya no es más que una voz diminuta, y siento un ligero placer al saber que no volveré a verlo jamás.

No hace frío. Al este hay una prometedora luz urbana.

Sigo las vías férreas. Me ceñiré a sus sombras al pasar sobre las casas, las torres, los barracones, los edificios públicos, las prisiones de la ciudad. Las seguiré desde los arcos que las anclan a la tierra. Debo encontrar el camino.

La capa (un tejido plúmbeo, desconocido, doloroso sobre mi piel) se pega a mi cuerpo, y siento el peso de la bolsa. Eso es lo que me protege aquí; eso, y la ilusión que he alimentado, la fuente de mi pesar y mi vergüenza, la angustia que me ha traído a este gran monstruo, a esta polvorienta ciudad soñada en hueso y ladrillo, conspiración de industria y violencia, sumidero de historia y poder corrompido, yermo más allá de mi ser.

Nueva Crobuzon.

Esta novela fue digitalizada y sintetizada por apAlmer el día dieciocho de Diciembre de dos mil nueve. Quiero dedicar a mi hijo Jorge, el trabajo empleado en ella para la conversión de la misma a otros formatos y que de alguna forma, me gustaría pensar harán la vida mas fácil a las personas con alguna discapacidad ocular severa.

Con esta dedicatoria no pretendo hacer mío ni parecer partícipe en alguna forma de los cincuenta y dos capítulos que componen esta excelente obra. Todos los honores, por supuesto, le corresponden a su autor, China Miéville. Esta dedicatoria, tan solo trata de enmendar en cierta forma, el tiempo que emplee, el cual no doy por perdido, trabajando en ella, dando voz a sus inolvidables ochocientas veinticuatro paginas. Intentando de esta forma darla a conocer a todo el mundo en el menor tiempo posible, a trabes del medio mas libre que actualmente hoy podemos encontrar, internet. Espero que mi trabajo sea recompensado con los gratos momentos de lectura que estoy seguro, os brindará esta formidable novela.

Posdata:

A mí querido hijo Jorge, al que cariñosamente llamo Suricato.

No olvides el rincón de la librería, en la habitación de tu hermano, donde he dejado descansa este libro, a la espera de que después de haberlo leído el padre, se anime a hacerlo, el hijo.

PRIMERA PARTE

ENCARGOS

1

Una ventana se abrió de golpe, muy por encima del mercado. Una cesta voló desde ella y comenzó a caer sobre la multitud desprevenida. Sufrió un tirón en medio del aire, giró y prosiguió su descenso a una velocidad inferior, irregular. Danzando precaria en su recorrido, la malla de alambre se deslizaba sobre la piel rugosa del edificio. Arañó el muro y desprendió pintura y polvo de hormigón.

El sol brillaba a través de un cielo encapotado, arrojando una luz grisácea. Bajo la cesta, los puestos y tenderetes se derramaban sin orden ni concierto. La ciudad apestaba, pero hoy era día de mercado en Galantina, y el olor acre a excremento y podredumbre que impregnaba Nueva Crobuzon quedaba, en aquellas calles y a aquella hora, atenuado por la páprika y el tomate fresco, el aceite de pescado caliente y el limón, la carne curada, el plátano y la cebolla.

Los puestos de comida se extendían a lo largo de la ruidosa calle Shadrach. Libros, manuscritos y cuadros inundaban el paso Selchit, una avenida de vainillas deslustradas y hormigón descompuesto, un poco hacia el este. Había productos de arcilla ocupando todo el vial hasta Barracán, al sur; piezas de motores al oeste; juguetes bajando por un callejón; ropas entre dos calles más; y otras incontables mercancías ocupando todas las callejuelas. Las hileras de productos convergían apelotonadas en Galantina, como los radios de una rueda rota.

En aquel barrio, todas las distinciones desaparecían. A la sombra de los viejos muros y las torres inseguras descansaba un montón de herramientas, una mesa destartalada cubierta de vajillas rotas y toscos adornos de arcilla, una estantería con libros mohosos. Antigüedades, sexo, polvo de mosca. Entre los puestos vagaban constructos siseantes, y los mendigos discutían en las entrañas de edificios desiertos. Seres de razas extrañas compraban artículos peculiares. Era el bazar de Galantina, una sorprendente mezcla de mercancías, grasa y comerciantes. Imperaba la ley del comercio: que el comprador se cuide.

El vendedor bajo la cesta alzó la mirada a la luz del sol y una lluvia de polvo de ladrillo. Se limpió un ojo. Tomó la nasa sobre su cabeza, tirando de la cuerda hasta llevarla a su altura. En su interior había una moneda de bronce y una nota con caligrafía pulcra, ornamentada, cursiva. El vendedor se rascó la nariz mientras leía el papel. Rebuscó entre las cajas de comida ante él y depositó en la cesta huevos, frutas y tubérculos, volvió a comprobar la lista. Se detuvo y releyó uno de los artículos, sonriendo lascivo mientras cortaba una rebanada de cerdo. Cuando hubo terminado, se metió la moneda en el bolsillo y buscó cambio; dudó mientras calculaba el coste del pedido y dejó al final cuatro monedas menores.

Se limpió las manos en los pantalones y pensó un instante, escribió algo en la lista con un trozo de carboncillo y dejó después con lo demás.

Tiró tres veces de la cuerda y la cesta comenzó su inconstante viaje hacia arriba. Se alzó por encima de los tejados menores de los edificios contiguos, como si el ruido le sirviera de boya. Sorprendió a unas chovas en su nido en la planta desierta e inscribió un nuevo rastro en la pared, junto a los demás, antes de desaparecer por la ventana de la que había emergido.

Isaac Dan der Grimnebulin acababa de darse cuenta de que había estado soñando. Se había sentido aterrado al verse de nuevo trabajando en la universidad, desfilando frente a una enorme pizarra cubierta con vagas representaciones de palancas, fuerzas y solicitaciones. Introducción a la Ciencia de los Materiales. Había estado observando ansioso a sus alumnos cuando ese maldito y efusivo Vermishank había abierto la puerta.

—Así no puedo dar clase —susurró Isaac en alto—. El mercado es demasiado ruidoso.

Hizo un gesto a la ventana.

—No pasa nada. —Vermishank era apaciguador y detestable—. Vente a desayunar. Así te olvidarás del ruido.

Y, con ese absurdo comentario, Isaac despertó para su enorme alivio. La estridente perversión que era el bazar, y el aroma de la comida, lo acompañaron en este proceso.

Se estiró en la cama, sin abrir los ojos. Oía a Lin caminar por la habitación, y sintió el leve crujido del piso. El desván estaba lleno de humo aromático. Salivó.

Lin dio dos palmadas. Sabía cuándo Isaac estaba despierto. Probablemente porque cerraba la boca, pensó, riendo disimulado sin abrir los ojos.

—Aún estoy dormido, cállate; pobre Isaac, siempre tan cansado —dijo, protestando como un niño. Lin volvió a palmear una vez, irónica, y se alejó.

Isaac gruñó y se dio la vuelta.

— ¡Puñetera! —gimió a la mujer—. ¡Arpía! ¡Incordio! Vale, vale, tú ganas, tú ganas, tú… eh… bruja, monstruo…

Se rascó la cabeza y se incorporó, sonriendo con expresión estúpida. Lin le hizo un gesto obsceno sin darse la vuelta.

Ella estaba desnuda frente a la cocina, de espaldas a él, brincando hacia atrás al saltar el aceite en la sartén. Las sábanas resbalaron sobre la barriga de Isaac. Era un dirigible, enorme, tenso y fuerte. Estaba cubierto por abundante vello gris.

Lin era lampiña. Sus músculos se adivinaban claramente bajo su piel rojiza. Era como un atlas anatómico. Isaac la estudió con feliz lujuria.

Le picaba el culo y se rascó bajo la manta, desvergonzado como un perro. Algo explotó bajo su uña, y retiró la mano para examinarlo. En el extremo de su dedo había un gusano medio aplastado, agitándose indefenso. Era un reflic, un pequeño e inofensivo parásito khepri. Este bicho debe haberse sorprendido con mis jugos, pensó Isaac, limpiándose el dedo.

—Reflic, Lin. Hora de bañarse.

Lin protestó con un pisotón en el suelo.

Nueva Crobuzon era un enorme caldo de cultivo, una ciudad mórbida. Los parásitos, la infección y los rumores eran incontrolables. Las khepri necesitaban un baño químico mensual para protegerse, si querían evitar picores y heridas.

Lin depositó el contenido de la sartén en un plato que dejó sobre la mesa, frente a su propio desayuno. Se sentó e hizo un gesto a Isaac para que se le uniera. El se levantó de la cama y se acercó tambaleante hasta sentarse en su pequeña silla, cuidándose de no clavarse ninguna astilla.

Los dos estaban desnudos en lados opuestos de la desarropada mesa de madera. Isaac era consciente de su situación, imaginándose cómo los vería un observador ajeno. Será una imagen hermosa, extraña, pensó. Un ático, con el polvo en suspensión iluminado por la luz que atravesaba un ventanuco, libros, papel y cuadros cuidadosamente apilados junto al mobiliario de madera barata. Un hombre de piel oscura, grande, desnudo y adormilado, sosteniendo un tenedor y un cuchillo, antinaturalmente quieto, sentado frente a una khepri, con su cuerpo menudo envuelto en sombras, su cabeza quitinosa apenas una silueta.

Ignoraron la comida y se contemplaron un momento. Lin le hizo una señal, Buenos días, mi amor, y comenzó a comer, aún mirándolo.

Era cuando comía que Lin parecía más alienígena, y sus colaciones compartidas eran tanto un reto como una afirmación. Mientras la miraba, Isaac sintió las emociones habituales: un disgusto inmediatamente derrotado, orgullo por anularlo, deseo culpable.

La luz brillaba en los ojos compuestos de ella. Las antenas de la cabeza temblaron mientras tomaba medio tomate y lo apresaba con las mandíbulas. Bajó las manos mientras las piezas bucales internas aprehendían la comida sujeta en la boca externa.

Isaac observó al enorme escarabajo iridiscente que era la cabeza de su amante devorar el desayuno.

La contempló tragando, vio su garganta deglutir en el punto en que la pálida panza de insecto se unía suavemente al cuello humano… aunque ella no hubiera aceptado aquella descripción. Los humanos tienen cuerpo, piernas y manos de khepri, y la cabeza de un gibón afeitado, le había dicho una vez.

Sonrió mientras presentaba su cerdo frito frente a él, lo tomaba con la lengua y se limpiaba las manos grasientas en la mesa. Le sonrió. Ella agitó las antenas e hizo una señal: Monstruo mío.

Soy un pervertido, pensó Isaac. Igual que ella.

La conversación durante el desayuno solía ser un monólogo: Lin podía hacer señales con las manos mientras comía, pero los intentos de Isaac por hablar y deglutir al mismo tiempo resultaban en farfullos incomprensibles y comida en la mesa. Leían; Lin un periódico para artistas, Isaac lo que tuviera a mano. Entre bocados, rebuscó entre libros y papeles y se encontró leyendo la lista de la compra de Lin. La línea «lonchas de cerdo» estaba enmarcada en un círculo, y bajo su exquisita caligrafía había un comentario con letra mucho más tosca: «¿¿Tienes compañía?? ¡¡Un buen trozo de cerdo es todo un regalo!!».

Isaac le enseñó el papel a Lin.

— ¿Qué es esta estupidez? —gritó, escupiendo trozos de comida. Su enfado era divertido, pero auténtico.

Lin leyó y se encogió de hombros.

Sabe que no como carne. Sabe que tengo un invitado para desayunar. Juego de palabras con «cerdo».

—Muchas gracias, cariño, eso ya lo había cogido yo. ¿Cómo sabe que eres vegetariana? ¿Sueles darte a estas charlas ingeniosas?

Lin lo miró un instante, sin responder.

Lo sabe porque no compro carne. Sacudió la cabeza ante la estupidez de la pregunta. No te preocupes: solo charlamos escribiéndonos. No sabe que soy un bicho.

El uso deliberado de aquel insulto molestó a Isaac.

—Mierda, no insinuaba nada… —La mano de Lin se meneó en lo que era el equivalente de enarcar una ceja. Isaac saltó irritado—. ¡Mierda puta, Lin! ¡No todo lo que digo es sobre el miedo a que nos descubran!

Isaac y Lin eran amantes desde hacía casi dos años. Siempre habían tratado de no pensar demasiado en las reglas de su relación, pero cuanto más tiempo pasaban juntos, más imposible se tornaba aquella estrategia evasiva. Las preguntas sin respuesta exigían atención. Los comentarios inocentes y las miradas inquisitivas de los demás, un contacto demasiado largo en público, la nota de un tendero, todo les recordaba que, en algunos contextos, vivían un secreto. Todo lo hacía más difícil.

Nunca habían dicho «somos amantes», de modo que nunca habían tenido que decir «no revelaremos nuestra relación a todo el mundo, se la ocultaremos a algunos». Pero hacía meses que estaba claro que ese era el caso.

Lin había comenzado a señalar, con comentarios ácidos y sarcásticos, que la negativa de Isaac a declararse su amante era como mínimo cobarde, si no racista. Aquella insensibilidad molestaba a Isaac, que, después de todo, había dejado clara la naturaleza de su relación a los amigos íntimos de ambos. Y, además, para ella era muchísimo más sencillo.

Lin era artista, y su círculo lo formaban los libertinos, los mecenas y los parásitos, los bohemios, los poetas, los anarquistas y los adictos a la moda. Se deleitaban con el escándalo y la rareza. En las casas de té y los bares de los Campos Salacus, las escapadas de Lin (claramente insinuadas y nunca negadas, nunca explicitadas) serían pasto de discusiones, rumores y provocaciones. Su vida amorosa era una transgresión avant-garde, un happening artístico, como lo había sido la música concreta la pasada temporada, o el Arte Egoísta hacía dos años.

Y sí, Isaac podía jugar a lo mismo. También era conocido en ese mundo, y desde antes de sus días con Lin. Después de todo, era el científico proscrito, el pensador de mala fama que renunciaba a un lucrativo empleo de maestro para involucrarse en experimentos demasiado escandalosos y brillantes para las mentes diminutas que regían la universidad. ¿Qué le importaban las convenciones? ¡Dormiría con quien le diera la gana, con lo que le diera la gana!

Así se le conocía en los Campos Salacus, donde su relación con Lin era un secreto a voces, donde podía disfrutar y relajarse, donde podía pasarle el brazo por la cintura en un bar y susurrarle mientras ella chupaba café de azúcar de una esponja. Aquella era su historia, y al menos en parte era cierta.

Había abandonado la universidad hacía diez años, pero solo porque, para su desgracia, comprendió que era un pésimo profesor.

Había visto las expresiones confusas, había oído los frenéticos gimoteos de los estudiantes aterrados, y había comprendido que una mente que se lanzaba anárquica y sin control por los pasillos de la teoría podía aprender a empellones, pero no impartir la comprensión que tanto amaba. Había agachado la cabeza avergonzado y había huido.

En otro giro del mito, su director de departamento, el eterno y detestable Vermishank, no era un corderito empollón, sino un excepcional biotaumaturgo que había rechazado las investigaciones de Isaac no tanto por su heterodoxia, como porque no iban a ningún sitio. Isaac podía ser brillante, pero le faltaba disciplina. Vermishank había jugado con él como con un gatito, haciéndole suplicar trabajo como investigador independiente con un salario mísero, pero con acceso limitado a los laboratorios de la universidad.

Y era aquello, su trabajo, lo que le había hecho ser tan circunspecto respecto a su amante.

En aquellos momentos su relación con la universidad era tenue. Diez años de privaciones y ahorro lo habían equipado con un buen laboratorio propio; sus ingresos los formaban en especial los dudosos contactos con los ciudadanos menos íntegros de Nueva Crobuzon, cuyas necesidades de ciencia sofisticada no dejaban de sorprenderlo.

Pero las investigaciones de Isaac, que había conservado sus objetivos a pesar de los años, no podían desarrollarse en el vacío. Tenía que publicar. Tenía que debatir. Tenía que discutir, que asistir a conferencias… como el hijo díscolo, rebelde. La resistencia tenía sus ventajas.

Pero la academia no solo jugaba al conservadurismo. Los estudiantes xenianos solo llevaban veinte años siendo admitidos como candidatos en Nueva Crobuzon. Aquella relación abierta sería la vía rápida para convertirse en paria, no en el chico malo que siempre había dicho ser. Lo que le asustaba no era que los editores, los organizadores de las conferencias y los encargados de las publicaciones descubrieran su relación con Lin. Lo que le asustaba era que vieran que no trataba de ocultarla. Si ejecutaba los movimientos de ocultación esperados, no podrían denunciarlo como inaceptable.

A Lin no le gustaba nada todo aquello.

Nos escondes con la intención de poder publicar artículos para gente a la que desprecias, le había señalado una vez después de hacer el amor.

Isaac, en los momentos más agrios, se preguntaba cómo reaccionaría ella si el mundo del arte la amenazara con el ostracismo.

Aquella mañana los amantes lograron matar la pujante discusión con bromas, disculpas, cumplidos y lujuria. Isaac sonrió a Lin mientras esta jugaba con su camisa, agitando sensual las antenas.

— ¿Qué vas a hacer hoy? —le preguntó.

Voy a Kinken. Necesito colores. Voy a una exposición en el Aullido. Esta noche trabajo, añadió burlona.

—Entonces, ¿no nos veremos? —sonrió Isaac. Lin negó con la cabeza. Isaac contó los días con los dedos—. Bueno, podemos cenar en el Reloj y el Gallito el… ¿domingo? ¿a las ocho?

Lin titubeó, extendiendo las manos mientras pensaba.

Encantador, señaló coqueta, no dejando claro si se refería a la cena o a Isaac.

Apilaron los platos y cazos en el cubo de agua fría de la esquina y los dejaron. Mientras Lin recogía sus notas y bocetos para marcharse, Isaac la arrastró suavemente hacia él, hacia la cama. Besó su cálida piel roja. Ella se volvió hacia sus brazos. Inclinó los hombros e Isaac vio cómo el rubí oscuro de su caparazón se abría lentamente, mientras sus antenas se estiraban. Las dos mitades de la cáscara de su cabeza temblaron ligeramente, tan extendidas como eran capaces. Desde debajo de su sombra extendió sus hermosas, pequeñas, inútiles alas de escarabajo.

Lin acercó la mano de Isaac a las alas, invitándole a acariciar su fragilidad, totalmente vulnerable, en una expresión de confianza y amor sin parangón entre las khepri.

El aire entre ellos se cargó y el pene de Isaac se endureció.

Trazó las venas ramificadas en las vibrantes alas con los dedos, observando la luz que las atravesaba refractándose en sombras madreperla.

Le levantó la falda con la otra mano y deslizó los dedos por el muslo. Lin abrió las piernas alrededor de la mano y las cerró, atrapándola. Isaac susurró invitaciones sucias y amorosas.

El sol se desplazaba sobre ellos, arrojando por toda la estancia sombras de la ventana y de las nubes inquietas. Los amantes no notaron cómo avanzaba el día.

2

Eran las once en punto antes de que se separaran. Isaac echó un vistazo a su reloj de bolsillo y procedió torpemente a reunir sus ropas, pensando en el trabajo. Lin le ahorró las incómodas negociaciones sobre la salida juntos de la casa. Se inclinó, acarició la nuca de Isaac con las antenas, poniéndole la piel de gallina, y se fue mientras él aún peleaba con sus botas.

Los cuartos de Lin estaban en la novena planta, así que comenzó a bajar la torre; pasó por la peligrosa octava planta; por la séptima con su alfombra de guano y el suave susurro de las chovas; por la vieja de la sexta que nunca salía a la calle; por los ladronzuelos, herreros, prostitutas y afiladores.

La puerta se hallaba en el lado de la torre opuesto al bazar. Lin salió a una calle tranquila, un mero pasadizo que conectaba los puestos de aquel.

Pasó de largo ruidosas discusiones y negocios y se dirigió hacia los jardines de Sobek Croix, en cuya entrada siempre aguardaban hileras de taxis. Sabía que algunos conductores (especialmente los rehechos) eran lo bastante liberales (o estaban lo bastante desesperados) como para aceptar khepri.

A medida que atravesaba Galantina, las manzanas y casas se hacían menos salobres. El terreno ondulaba y ascendía lentamente hacia el suroeste, hacia donde se dirigía. Las copas de los árboles de Sobek Croix se alzaban como el humo sobre las losas de las casas abandonadas que las rodeaban; más allá, golpeaban con sus hojas el elevado horizonte del Páramo del Queche.

Los grandes ojos reflectantes de Lin veían la ciudad en una cacofonía visual compuesta, como un millón de diminutas secciones de un todo, ardiendo cada minúsculo segmento hexagonado con colores vivos y líneas nítidas, con una supersensibilidad a los cambios de luz, con problemas para fijarse en los detalles a no ser que se concentrara lo bastante como para que le doliera. Dentro de cada segmento, las escamas muertas de las paredes en descomposición le eran invisibles, y la arquitectura se reducía a losas elementales de color. Pero narraban una historia precisa. Cada fragmento visual, cada parte, cada forma, cada sombra, difería de sus alrededores en modos infinitesimales que le contaban el estado de toda la estructura. Y podía saborear la química del aire, podía decir cuántos de cada raza vivían en cada edificio: podía sentir la vibración del aire y el sonido con precisión suficiente como para conversar en una sala atestada, o para sentir un tren pasando por encima.

Había intentado describirle a Isaac el modo en que veía la ciudad.

Veo tan claramente como tú, si no más. Para ti es indistinto. En una esquina una barriada se derrumba, en otra hay un nuevo tren de pistones resplandecientes, en otra una mujer pintarrajeada bajo un antiguo aeroplano… ¡y debes procesarlo todo en una única imagen! ¡Qué caótico! No te dice nada, te contradice, cambia la historia. Para mí, cada pequeño trozo tiene integridad, cada uno apenas distinto del contiguo, hasta que se tienen en cuenta todas las variaciones de modo aditivo, racional.

A Isaac le había fascinado aquello durante semana y media. Como era típico, había tomado páginas de notas y había leído sobre la visión de los insectos, sometiendo a Lin a tediosos experimentos de percepción espacial y visión a distancia; y de lectura, lo que más le impresionaba, sabiendo que para ella no era algo natural, que tenía que concentrarse como alguien tuerto.

Su interés había decaído rápidamente. La mente humana era incapaz de procesar lo que las khepri veían.

Alrededor de Lin, los habitantes de Galantina llenaban las calles para tratar de arañar unas monedas, ya fuera robando, mendigando, vendiendo o tamizando las montañas de basura que cubrían el suelo. Los niños correteaban alrededor de trozos de motor montados en formas ignotas. El caballero o la dama ocasionales aparecían con un aire de desaprobación, camino de Algún Otro Lugar.

Los zuecos de Lin estaban mojados por la mugre orgánica de la calle, rica presa para las criaturas furtivas que vigilaban desde los imbornales. Las casas a su alrededor eran siniestras y de techo plano, con pasarelas para salvar el vano entre las calles. Rutas de escape, pasadizos alternativos, las calles de los tejados sobre Nueva Crobuzon.

Solo unos pocos niños la insultaban, pues aquella era una comunidad habituada a los xenianos. Podía saborear la naturaleza cosmopolita del vecindario, las minúsculas secreciones de una variedad de razas, de las que solo reconocía a algunas. Percibía el olor de más khepri, el aroma húmedo de los vodyanoi, incluso el sabor delicioso de los cactos.

Dobló la esquina y entró en la calle empedrada que rodeaba Sobek Croix. Los taxis esperaban junto a la verja de hierro en un variado muestrario: los había de dos ruedas, de cuatro, tirados por caballos, por pterapájaros burlones, por constructos de vapor sobre cadenas… aquí y allí incluso por rehechos, hombres y mujeres desdichados que eran tanto taxi como taxista.

Lin se acercó a ellos y agitó una mano. Por suerte, el primer conductor de la línea azuzó a su ornamentado pájaro como respuesta.

— ¿Adonde? —El hombre se inclinó para leer las pulcras instrucciones que Lin escribió en su libreta—. Ok—dijo el otro, indicándole con la cabeza que entrara.

El taxi era de dos plazas, con el frente abierto, lo que daba a Lin una panorámica de su viaje por la zona sur de la ciudad. El gran pájaro, incapaz de volar, se movía con una carrera bamboleante que se transmitía con suavidad a través de las ruedas. Se sentó y repasó sus instrucciones al conductor.

A Isaac no le gustarían. Nada de nada.

Era cierto que necesitaba bayas de color, y que iba a Kinken a por ellas. Y uno de sus amigos, Cornfed Daihat, tenía una exposición en el Aullido.

Pero no iría a verla.

Ya había hablado con Cornfed, pidiéndole que le cubriera las espaldas en caso de que Isaac preguntara (no lo esperaba, pero no estaba de más asegurarse). A Cornfed le había encantado, apartándose melodramático el pelo blanco de la cara, suplicando eterna perdición si se atrevía a decir una palabra. Estaba claro que pensaba que le ponía los cuernos a Isaac, y que consideraba un privilegio ser parte de un nuevo giro en una vida sexual ya escandalosa.

Lin no podía ir a su exposición, pues tenía otros asuntos.

El taxi se acercaba al río, sacudiéndose al golpear las ruedas de madera cada vez más adoquines. Habían tomado la calle Shadrach, dejando el mercado al sur. A aquella hora, las verduras, el marisco y la fruta madura comenzaban a agotarse.

Frente a ella, sobre las casas bajas, se alzaba perezosa una torre de la milicia del Tábano. A pesar de sus treinta y cinco plantas era una vasta y hedionda columna, achatada y mezquina. Estrechas ventanas, como troneras, cuajaban sus fachadas, y el vidrio oscuro era inmune al reflejo. La piel de hormigón de la torre estaba cuarteada y ajada. A casi cinco kilómetros al norte, Lin alcanzó a divisar un edificio aún mayor: la central de la milicia, la Espiga, que horadaba la tierra como una espina de hormigón en el corazón de la ciudad.

Inclinó el cuello. Rezumando obsceno sobre la cima de la torre del Tábano volaba un dirigible medio inflado. Podía sentir el zumbido de su motor, aun a través de las capas de aire, mientras pugnaba por desaparecer entre las nubes plomizas.

Había otro murmullo, un zumbo disonante con el de la aeronave. En algún lugar cercano vibraba un puntal estructural, y una cápsula de la milicia volaba hacia el norte, hacia la torre, a velocidad endiablada.

Recorría su camino a gran altura, suspendida de los raíles que surgían a ambos lados de la torre, enhebrados en la cima del edificio como una aguja colosal, desapareciendo al norte y al sur. La cápsula se detuvo en seco contra los amortiguadores. De su interior salieron varias figuras, pero el taxi pasó de largo antes de que Lin pudiera ver más.

Por segunda vez aquel día, disfrutó del sabor de la savia de los cactos cuando el pterapájaro giró hacia el Invernadero de Piel del Río. Encerrados en aquel santuario monacal (con los retorcidos e intrincados ventanales de su cúpula de cristal apuntando hacia el este, hacia el corazón del distrito), despreciados por sus mayores, pequeñas bandas de jóvenes cactos se apoyaban contra los edificios cerrados y los carteles baratos. Jugaban con cuchillos. Sus espinas formaban violentos patrones, y la piel verdosa había sido atormentada con extrañas escarificaciones.

Miraron el taxi con interés.

La calle Shadrach descendió de repente. El taxi se encontraba en un alto, donde las calles se curvaban abruptas hacia abajo. Lin y el conductor tenían una vista clara de las cumbres grises, salpicadas por la nieve, de las montañas que se alzaban espléndidas al oeste de la ciudad.

Antes de que el taxi llegara al río Alquitrán.

Desde las ventanas oscuras situadas en las riberas de ladrillo, algunas bajo el nivel del agua, llegaba el grito apagado de los zánganos industriales. Eran prisiones, cámaras de tortura y talleres, así como sus híbridos bastardos, las fábricas de castigo, en las que se condenaba a los rehechos. Las barcazas se abrían paso como podían por aquellas negras aguas.

Aparecieron los pináculos del Puente Nabob, y más allá, con las cubiertas de pizarra como hombros ateridos, con muros podridos salvados del derrumbamiento por arbotantes y cemento orgánico, con su peculiar hedor, se abría paso la confusión de Kinken.

Sobre el río, en la Ciudad Vieja, las calles eran más angostas y oscuras. El pterapájaro se desplazaba inquieto entre edificios resbaladizos por el gel endurecido de los escarabajos. Las khepri se descolgaban por las ventanas y las puertas de las casas remodeladas. Allí eran mayoría, aquel era su lugar. Las calles estaban llenas de sus cuerpos femeninos, de sus cabezas de insecto. Se reunían en umbrales cavernosos, comiendo fruta.

Hasta el conductor podía saborear sus conversaciones: el aire rezumaba comunicación química.

Algo orgánico reventó bajo las ruedas. Un macho, probablemente, pensó Lin con un escalofrío, imaginando uno de los incontables insectos sin mente que se escabullían por los agujeros y grietas de todo Kinken. Buen viaje.

El asustado pterapájaro chilló al pasar por un arco bajo de ladrillo del que colgaban estalactitas mucosas. Lin dio unos golpecitos en el hombro del conductor mientras este bregaba con las riendas. Escribió rápidamente en la libreta y se la mostró.

El pájaro no parece contento. Espera aquí. Vuelvo en cinco minutos.

El asintió agradecido y extendió una mano para ayudarla a bajar. Lin lo dejó tratando de calmar a la irritable montura, y dobló una esquina hacia la plaza central de Kinken. Las pálidas excrecencias que babeaban desde los tejados dejaban a la vista los letreros de las calles en los bordes de la plaza, pero el nombre que en ellas aparecía (Plaza Aldelion) no era el que usaba ninguno de los moradores del lugar. Incluso los pocos humanos y demás no khepri que vivían allí usaban los nombres de los escarabajos, traducidos a partir de los siseos y eructos clorados de la lengua original: la Plaza de las Estatuas.

Era grande, abierta, rodeada por edificios destartalados con cientos de años. La patética arquitectura contrastaba claramente con la gran mole gris de otra torre de la milicia que se alzaba al norte. Los tejados sorprendían por su exagerada pendiente. Las ventanas estaban sucias y manchadas con oscuros patrones. Podía sentir el leve zumbido terapéutico de las médicos khepri en sus consultorios. Un humo dulce se alzaba de la multitud: khepri, en su mayoría, pero con algunas otras razas aquí y allí, investigando las estatuas que llenaban la plaza: figuras animales y vegetales, monstruosas criaturas de cinco metros de altura. Algunos de los seres eran reales y otros imaginarios, pero todos habían sido elaborados con esputo khepri de brillantes colores.

Representaban horas y horas de labor comunitaria. Grupos de mujeres khepri habían trabajado durante días, hombro con hombro, mascando pasta y bayas de color, metabolizando, abriendo las glándulas de la parte trasera de sus cuerpos de escarabajo y segregando un espeso (y mal llamado) esputo khepri, que se endurecía al contacto con el aire en una hora, dejando un material suave, frágil, de brillo perlado.

Para Lin, las estatuas representaban la dedicación y la comunidad, imaginaciones en bancarrota retirándose a una heroica grandiosidad. Por eso ella vivía, comía y escupía su arte en soledad.

Dejó atrás los puestos de frutas y verduras, las señales caligrafiadas con mayúsculas irregulares prometiendo gusanos caseros de alquiler, los centros de intercambio de arte, con todo el material necesario para las artistas glandulares khepri.

Otras khepri la observaban. Su falda era larga, brillante, según la moda de los Campos Salacus: moda humana, no los tradicionales pantalones bombachos de aquel gueto. Lin estaba marcada. Era una extranjera. Había dejado a sus hermanas. Había olvidado la colmena, el enjambre.

Tengo derecho, maldita sea, pensó, exagerando desafiante el frufrú de su falda verde.

La dueña de la tienda de esputo la conocía, y se frotaron las antenas con educación.

Lin curioseó entre los estantes. El interior de la tienda estaba recubierto por cemento de gusanos caseros, aplicado en las paredes y matando las esquinas con más cuidado del que era tradicional. Las mercancías, expuestas en estanterías que sobresalían como huesos de la pasta orgánica, quedaban iluminadas por lámparas de gas. La ventana estaba artísticamente cubierta conjugo de diversas bayas de color, por lo que la luz del día no penetraba en el establecimiento.

Lin habló, agitando y golpeando sus antenas, segregando diminutas brumas olorosas. Comunicó su deseo de comprar bayas escarlatas, azules, negras, opalinas y púrpuras. Incluyó una rociada de admiración por la gran calidad del material de la tienda.

Cogió sus compras y se marchó rápidamente.

La atmósfera de pía comunidad en Kinken le ponía enferma.

El taxista estaba esperando y saltó tras él, señalando hacia el nordeste para que se alejara en esa dirección.

La Colmena del Ala Roja, el Enjambre del Cráneo Felino, pensó, mareada. Putas santurronas. ¡Lo recuerdo todo! Hablar y hablar de comunidad, de la gran colmena khepri, mientras las «hermanas» de Ensenada se afanan en recoger patatas. No tenéis nada, rodeadas de gente que se burla de vosotras como insectos, que compra vuestro arte por una miseria y os estafa vendiéndoos comida; pero como hay otros con todavía menos os declaráis protectoras de las costumbres khepri. Me niego. Vestiré como quiera. Mi arte es mío.

Respiró con mayor facilidad cuando las calles a su alrededor se limpiaron del pegamento de escarabajo, y cuando las únicas khepri en las calles fueron, como ella, proscritas.

Ordenó al taxi que pasara bajo los arcos de ladrillo de la estación del Bazar de Esputo justo cuando un tren rugía sobre sus cabezas como un enorme y petulante niño de vapor. Se encaminaba hacia el corazón de la Ciudad Vieja. Subrepticiamente, Lin dirigió al taxi hacia el Puente Barguest. No era el lugar más cercano por el que cruzar el Cancro, el hermano del Alquitrán; pero lo haría por la Ciénaga Brock, la zona triangular de la Ciudad Vieja acuñada entre los dos ríos, en el punto en el que las corrientes se unían para formar el Gran Alquitrán, y donde Isaac, como tantos otros, tenía su laboratorio.

No había posibilidad alguna de que la viera en aquel laberinto de sospechosos experimentos, donde la naturaleza de la investigación hacía que hasta la arquitectura fuera dudosa. Sin pensarlo un momento, envió el taxi a la Estación Gidd, desde donde la línea Dexter partía hacia el este, sobre raíles elevados que ascendían cada vez más a medida que se alejaba del centro.

«¡Siga las vías!», escribió al taxista; este obedeció a través de las amplias calles del Gidd Oeste, por el viejo y enorme Puente Barguest, cruzando el Cancro, el río más limpio y frío que fluía desde las Cumbres Bezhek. Allí, Lin se detuvo y pagó añadiendo una generosa propina; quería cubrir a pie el último kilómetro y medio para no dejar rastro.

Se apresuró para llegar a su cita a la sombra de las Costillas, en las Garras del Barrio Oseo, en el Distrito de los Ladrones. Por un momento, a su espalda el cielo se encapotó: un aeróstato zumbaba en la lejanía; motas diminutas se agitaban erráticas a su alrededor, con figuras aladas jugando en su estela como delfines junto a una ballena. Frente a ellos circulaba otro tren, esta vez en dirección a la ciudad, al centro de Nueva Crobuzon, al nudo de tejido arquitectónico donde las fibras de la ciudad se coagulaban, donde los raíles aéreos de la milicia irradiaban desde la Espiga como una telaraña, donde se encontraban las cinco grandes líneas férreas de la urbe, convergiendo en una inmensa fortaleza abigarrada de ladrillo oscuro, de hormigón ajado, de madera, acero y piedra, el edificio que bostezaba colosal en el vulgar corazón de la ciudad, la estación de la calle Perdido.

3

Frente a Isaac, en el tren, se sentaban una niña pequeña y su padre, un desarrapado caballero con bombín y chaqueta de segunda mano. Isaac hacía caras a la niña cada vez que esta se fijaba en él.

El padre le susurraba algo a la pequeña y la entretenía con trucos de magia. Le daba una piedrecita, y al escupir sobre ella la convertía en una rana. La niña chilló encantada ante aquella cosa resbaladiza y miró tímida a Isaac, que abrió los ojos y la boca fingiendo asombro mientras dejaba su asiento. La niña aún lo miraba cuando Isaac abrió la puerta del tren y salió a la estación Malicia. Bajó hasta la calle y serpenteó entre el tráfico de la Ciénaga Brock.

Había algunos taxis y animales en las estrechas y laberínticas calles del Distrito Científico, la zona más antigua de la ciudad vieja. Había peatones de todas las razas, así como tahonas, lavanderías y salas gremiales: todos los servicios necesarios para la comunidad. Había bares, y tiendas, e incluso una torre de la milicia: una pequeña, achatada, en el punto de la Ciénaga en el que convergían el Cancro y el Alquitrán. Los carteles pegados en las paredes desmenuzadas anunciaban las mismas discotecas, advertían del mismo apocalipsis y exigían adhesión a los mismos partidos políticos que en el resto de la ciudad. Pero, a pesar de aquella aparente normalidad, había tensión en la zona, una tirante expectación.

Los tejones (familiares por tradición, y de los que se creía que disfrutaban de cierta inmunidad a los armónicos más peligrosos de las ciencias secretas) correteaban con listas en los dientes y desaparecían sus cuerpos de pera por gateras especiales en las puertas de los locales. Sobre los gruesos escaparates de las tiendas había habitaciones. Los viejos almacenes en la ribera habían sido remodelados, y en los templos a deidades menores aguardaban sótanos ocultos. En estos y en otros nichos arquitectónicos, los moradores de la Ciénaga Brock se dedicaban a sus negocios: médicos, quimeros, biofilósofos y teratólogos, químicos, necroquímicos, matemáticos, karcistas, y metalurgos, y chamanes vodyanoi; todos aquellos, como Isaac, cuyas investigaciones no encajaran claramente en las innumerables categorías teóricas.

Extraños vapores flotaban sobre los tejados. Los ríos convergentes a ambos lados discurrían densos, emanando humo allá donde las corrientes mezclaban productos químicos en potentes compuestos. El residuo de experimentos fallidos, procedente de fábricas, laboratorios y alambiques, se mezclaba al azar en elixires bastardos. En la Ciénaga Brock el agua tenía propiedades imprevisibles. Se sabía de golfillos que, rebuscando en este tremedal descolorido en busca de tesoros, habían comenzado a hablar lenguas muertas hacía mucho, o habían encontrado langostas en su pelo, o se habían difuminado lentamente hasta volverse traslúcidos y desaparecer.

Isaac se encaminó por una zona tranquila de la orilla y llegó hasta el enlosado descompuesto y las raíces tenaces del Paseo Ocre. Al otro lado del Cancro, las Costillas se alzaban cientos de metros sobre las techumbres del Barrio Oseo, como grandes colmillos. El río aceleraba un poco al girar hacia el sur. A menos de un kilómetro podía ver la Isla Strack, rompiendo el flujo en el encuentro con el Alquitrán y el viraje hacia el este. Las viejas piedras y las torres del Parlamento se alzaban inmensas sobre el mismo borde de la isla. No había pendientes graduales ni maleza urbana frente a las desafiladas capas de obsidiana, que surgían de las aguas como fuentes congeladas.

Las nubes se despejaban, dejando atrás un cielo límpido. Isaac pudo ver el techo rojo de su taller alzándose sobre las casas contiguas; y, frente a él, el patio de su local, el Niño Moribundo, anegado de maleza. Las viejas mesas exteriores estaban coloreadas por los hongos. Nadie, por lo que Isaac podía recordar, se había sentado nunca en ellas.

Entró. La luz parecía rendirse sin llegar a penetrar las mugrientas ventanas, dejando el interior en penumbra. Las paredes no tenían más adornos que el polvo, ni el local más clientes que los borrachos empedernidos, figuras trémulas enroscadas alrededor de sus botellas. Algunos eran drogadictos, otros rehechos. También los había que combinaban las dos características: el Niño Moribundo no rechazaba a nadie. Un grupo de jóvenes demacrados se recostaba sobre una mesa, temblando al unísono, colocados con shazbah, mierda onírica o té plus. Una mujer sostenía su copa con una garra metálica que escupía vapor y rezumaba aceite sobre el suelo. Un hombre en una esquina sorbía en silencio su cerveza, lamiéndose el hocico de zorro que era su cara.

Isaac saludó al viejo junto a la puerta, Joshua, cuya reconstrucción había sido tan pequeña como cruel. Era un desvalijador frustrado que se había negado a testificar contra su banda; el magistrado había ordenado que su silencio fuera permanente, por lo que le habían quitado la boca, sellándola con carne inmaculada. Para no tener que comer purés absorbidos por la nariz, Joshua se había abierto otra vez la boca, pero el dolor le había hecho temblar y lo que tenía ahora era una herida tláccida, rasgada, inconclusa.

Joshua devolvió el saludo con la cabeza y, con los dedos, cerró cuidadosamente la boca alrededor de una pajita por la que bebía su sidra.

Isaac se dirigió a la parte trasera. En aquella esquina la barra era muy baja y quedaba a un metro del suelo. Tras ella, en una pecera de agua sucia, se encontraba Silchristchek, el casero.

Sil vivía, trabajaba y dormía en aquella bañera, girándose a un lado y a otro con sus enormes manos palmeadas y sus piernas de rana, bamboleándose su cuerpo como un testículo hinchado, invertebrado. Era viejo, y gordo, y gruñón, incluso para un vodyanoi. Era un saco de sangre vieja con miembros, sin cabeza diferenciada: su enorme y hosco rostro surgía de la grasa en el propio torso.

Dos veces al mes, achicaba el agua que lo rodeaba y los clientes rellenaban el recipiente con cubos, lo que le hacía suspirar y gasear con placer. Los vodyanoi podían pasar al menos un día fuera del agua sin efectos adversos, pero no se debía contrariar a Sil. Rezumaba indolencia malhumorada, y se negaba a abandonar su sucia charca. Isaac no podía evitar sentir que Sil se degradaba con aquella demostración agresiva. Parecía disfrutar con su conducta desagradable.

De joven, Isaac acudía a emborracharse allí con la púber satisfacción de hundirse hasta lo más hondo. Cuando maduró empezó a frecuentar lugares más salubres y volvía a la pocilga de Sil solo porque le quedaba cerca del trabajo; y cada vez más, de forma inesperada, por motivos científicos. Sil le proporcionaba las muestras experimentales que necesitaba.

Un agua turbia y con olor a orina se derramó desde los bordes del estanque cuando Sil se contorsionó para encararse con Isaac.

— ¿Qué tomas? —ladró.

—Kingpin.

Isaac dejó una moneda en la mano de Sil, que sacó una botella de una de las estanterías tras él. Isaac bebió la cerveza barata y se deslizó hacia un banco, haciendo un gesto de disgusto al sentarse sobre un líquido dudoso.

Sil se acomodó en su bañera. Sin mirar a Isaac, comenzó una idiota conversación monosilábica sobre el clima, sobre la cerveza. Él hacía todos los honores, mientras Isaac solo hablaba lo necesario para mantener vivo el discurso.

Sobre la barra había varias figuras toscas, delineadas con agua absorbida por las vetas de la vieja madera frente a sus ojos. Dos se disolvían rápidamente, perdían la integridad y se convertían en meros charcos. Sil tomó despreocupado otro puñado de su piscina y lo amasó. El agua respondía como arcilla, manteniendo la forma que él le daba. La mugre y la decoloración del agua formaban brumas en su interior. El vodyanoi pellizcó el rostro de la figura para formar una nariz, y apretó las piernas hasta convertirlas en salchichas. Depositó el pequeño homúnculo frente a su interlocutor.

— ¿Eso es lo que querías?

Isaac apuró el resto de su cerveza.

—Impresionante, Sil. Muchas gracias.

Con mucho cuidado, sopló la figurita hasta que esta cayó hacia atrás, en sus manos en forma de cuenco. Salpicó un poco, cero pudo sentir cómo se mantenía la tensión superficial. Sil observó con una sonrisa cínica mientras Isaac corría con la figura para llevarla a su laboratorio.

Fuera, el viento había comenzado a soplar. Isaac protegió su premio y apuró el paso hacia la pequeña callejuela que unía el Niño Moribundo con la Vía del Remero y su taller. Empujó las cuertas verdes con el trasero y entró hacia atrás. Su laboratorio había sido una fábrica y un almacén hacía años, y su planta enorme y polvorienta albergaba bancos, equipo y pizarras colgadas en las paredes.

De dos esquinas llegaron gritos de saludo: David Serachin y Lublamai Dadscatt, científicos proscritos como Isaac, con los que compartía alquiler y espacio. David y Lublamai usaban la planta baja, ocupando cada uno una esquina con su equipo, separados por unos quince metros de tableros de madera vacíos. Una remozada bomba de agua sobresalía del suelo entre los extremos de la estancia. El constructo que compartían rodaba por el suelo, tratando de limpiar el polvo con tanto ruido como poca eficacia. Conservan ese trasto por sentimentalismo, pensó Isaac.

Su taller, su cocina y su cama se encontraban en la enorme pasarela que sobresalía de las paredes, a media altura de la vieja fábrica. Tenía unos siete metros de anchura y circunnavegaba la estancia, con unas barandillas destartaladas que, milagrosamente, aún se sostenían después de que Lublamai las instalara.

La puerta se cerró con gran estruendo tras él, y el espejo que colgaba a su lado se sacudió. No puedo creer que no se rompa, pensó. Tenemos que quitarlo de ahí. Como siempre, la idea se fue tan rápida como llegó.

Mientras subía los escalones de tres en tres, David vio cómo llevaba las manos y rió.

— ¿Más arte avanzado de Silchristchek? —gritó.

Isaac le devolvió la sonrisa.

— ¡Que no se diga que no trato de conseguir lo mejor!

Isaac, que fue quien encontró el almacén hacía ya años, pudo elegir primero su espacio, y se notaba. La cama, el horno y el orinal se hallaban en una esquina de la plataforma, y al otro extremo del mismo lado estaban las abultadas protuberancias de su laboratorio. Había contenedores de vidrio y arcilla llenos de extraños compuestos, y los productos químicos peligrosos cubrían los estantes. Las paredes estaban salpicadas de heliotipos de Isaac con sus amigos en diversas poses por toda la ciudad, así como en el Bosque Turbio. El almacén lindaba con el Paseo Ocre: su ventana daba al Cancro y al Barrio Óseo, lo que le ofrecía una espléndida vista de las Costillas y el tren de Arboleda.

Isaac pasó como una exhalación frente a las enormes ventanas arqueadas y se acercó a una esotérica máquina de bronce bruñido. Era un denso nudo de tuberías y lentes, con diales e indicadores instalados allá donde cabían. En cada uno de los componentes del aparato había un ostentoso letrero que rezaba: «PROPIEDAD DEL DEPT. DE FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE NC. NO RETIRAR».

Isaac hizo unas comprobaciones y se alivió al ver que la pequeña caldera en el corazón de la máquina no se había apagado. Paleó un poco de carbón y cerró el calorífero. Después situó la estatuilla de Sil sobre una plataforma de visión bajo una campana de vidrio, bregó con un fuelle debajo de ella, extrajo el aire y lo reemplazó con gas procedente de un delgado tubo de cuero.

Se relajó. Ahora, la integridad de la escultura acuática vodyanoi se mantendría un poco más. Lejos de manos vodyanoi, sin que nadie las tocara, tales obras duraban más o menos una hora antes de colapsarse en su forma elemental. Si se las tocaba se disolvían mucho antes, lo que podía retrasarse en presencia de gases nobles. Podría disfrutar de unas dos horas para investigar.

Isaac se había interesado en la acuartesanía vodyanoi de forma indirecta, como resultado de sus investigaciones sobre la teoría unificada de la energía. Se había preguntado si lo que permitía moldear el agua de aquel modo era una fuerza relacionada con la atadura que buscaba, que mantenía unida la materia en ciertas circunstancias y la dispersaba violentamente en otras. Lo sucedido había sido un patrón común en las investigaciones de Isaac: un subproducto de su trabajo había adquirido inercia propia y se había convertido en una profunda, aunque seguramente efímera, obsesión.

Dobló algunos lentetubos en posición y encendió un mechero de gas para iluminar la pieza de agua. Aún le intrigaba la ignorancia que rodeaba a aquella artesanía. Volvió a pensar en la gran cantidad de investigaciones estúpidas, en los muchos análisis» que no eran más que descripción (y a menudo mala) oculta detrás de galimatías ofuscatorios. Su ejemplo favorito era la Hidrofisiconometricia de Benchamburg, un libro de texto de gran reputación. Cuando lo leyó no pudo reprimir un grito: lo copió y lo clavó a la pared.

Los vodyanoi, mediante la llamada acuartesanía, son capaces de manipular la plasticidad del agua y de mantener su tensión superficial, en tal grado que, por un breve tiempo, el líquido es capaz de conservar la forma deseada. Esto se logra mediante la aplicación del campo energético hidrocohesivo/acuamórfico de extensión diacrónica menor.

En otras palabras, Benchamburg no tenía más idea de cómo los vodyanoi daban forma al agua que Isaac, que un perillán cualquiera o que el propio Silchristchek.

Activó un par de palancas, desplazando un juego de lentes para lanzar distintas tonalidades a través de la estatua, que ya comenzaba a deshacerse en los bordes. Observando a través de un visor de gran aumento podía ver diminutos animalculae retorcerse al azar. La estructura del agua no variaba en absoluto: meramente se empeñaba en ocupar un espacio distinto al que le era habitual.

Recogió el agua que se filtraba por una grieta del mostrador. Podría examinarla más tarde, aunque sabía por experiencias pasadas que no encontraría nada de interés.

Realizó unas notas en una libreta. Sometió a la estatuilla a varios experimentos a medida que pasaban los minutos, perforándola con una jeringa para absorber parte de su masa, tirando heliotipos desde varios ángulos, introduciendo burbujas de aire que ascendían hasta explotar en lo alto. Al final, la calentó y dejó que se disipara en vapor.

En un momento dado, Sinceridad, la tejona de David, subió por las escaleras y le olió los dedos. Isaac la acarició ausente mientras el animal le lamía la mano, y advirtió a David de que estaba hambrienta. Se sorprendió por el silencio. David y Lublamai se habían marchado, probablemente a por un almuerzo tardío; habían pasado varias horas desde que llegara.

Se estiró, se acercó a su despensa y le tiró a Sinceridad un poco de carne seca que el animal comenzó a roer satisfecho. Isaac comenzaba a ser consciente del mundo que lo rodeaba, y oía voces a través de las paredes a su espalda.

La puerta se abrió y se cerró de nuevo.

Se apresuró al desembarco de las escaleras, esperando ver a sus colegas.

Pero era un extraño el que aguardaba en el centro del gran espacio vacío. Las corrientes de aire se ajustaban a su presencia, lo investigaban como tentáculos y provocaban remolinos de polvo a su alrededor. Manchas de luz salpicaban el suelo desde las ventanas abiertas y los ladrillos rotos, pero ninguna caía directamente sobre él. La pasarela de madera crujió cuando Isaac cambió el peso de un pie a otro. El recién llegado alzó la cabeza para echar atrás la capucha, con las manos unidas sobre su pecho, completamente quieto, mirando hacia arriba.

Isaac observó atónito.

Era un garuda.

Casi cayó por las escaleras, tratando de dar con la barandilla, sin desear apartar la mirada de aquel extraordinario visitante que lo aguardaba. Tocó tierra.

El garuda le devolvió la mirada. La fascinación de Isaac derrotó a sus modales, y sus ojos quedaron clavados en él de forma poco educada.

La gran criatura medía más de metro ochenta, y de debajo de su sucia capa sobresalían unos pies terminados en crueles garras. El amplio harapo colgaba casi hasta el suelo, cubriendo cada centímetro de piel, ocultando los detalles de la fisonomía y la musculatura, salvo la cabeza. Aquel inescrutable rostro de pájaro contemplaba a Isaac con lo que parecía imperiosidad. El pico curvo se encontraba entre los de un cernícalo y un búho. Las plumas esbeltas pasaban sutiles del ocre al pardo y al marrón moteado. Unos profundos ojos negros se clavaban en los suyos; el iris no era más que una leve mancha en el centro de aquella negrura. Las órbitas de esos ojos daban al rostro del garuda una expresión de permanente sonrisa cínica, una arruga orgullosa.

Y sobre la cabeza del ser, cubiertos con el tosco harapo que vestía, proyectando la forma inconfundible de sus enormes alas plegadas, promontorios de pluma y piel y hueso se extendían más de medio metro desde los hombros, curvándose elegantes el uno hacia el otro. Isaac nunca había visto a un garuda extender sus alas en un espacio cerrado, pero había leído descripciones de la polvareda que podían levantar, y de las vastas sombras que arrojaban sobre sus presas.

¿Qué estás haciendo aquí, tan lejos del hogar?, pensó Isaac maravillado. Fíjate en tus colores: ¡perteneces al desierto! Debes de haber recorrido kilómetros y kilómetros y kilómetros, desde el Cymek. ¿Qué coño estás haciendo aquí, impresionante hijo de puta?

La fascinación casi le impidió aclararse la garganta y hablar a aquel gran predador.

— ¿Puedo ayudarte?

4

Para su horror, Lin se retrasaba.

No ayudaba que no fuera una entusiasta del Barrio Óseo. La arquitectura bastarda de aquel estrafalario distrito le confundía: un sincretismo del industrialismo y la chillona ostentación doméstica de los acomodados, el hormigón pelado de los muelles olvidados y la piel estirada de las tiendas precarias. Las distintas formas se superponían aleatorias en aquella zona baja, llena de matorral urbano y tierra yerma, en la que crecían la maleza y las plantas más duras que se arrastraban por las llanuras de hormigón y asfalto.

A Lin le habían dado el nombre de una calle, pero los carteles a su alrededor yacían rotos en sus peanas, o se caían hasta el punto en que señalaban direcciones imposibles, o quedaban ocultos por el óxido, o se contradecían los unos a los otros. Dejó de concentrarse en ellos y consultó el mapa abocetado.

Podía orientarse con las Costillas. Miró arriba y las encontró sobre ella, alzándose vastas hacia el cielo. Solo un lado de la jaula era visible, las curvas blanqueadas y ampolladas erectas como una ola ósea a punto de romper sobre los edificios al este. Lin se acercó a ellos.

Las calles se abrieron a su alrededor y se encontró frente a otro espacio de aspecto abandonado, aunque muchísimo más grande que los demás. No parecía una plaza, sino un inmenso agujero inacabado en la ciudad. Los edificios contiguos no mostraban sus fachadas principales, sino las medianeras, como si las prometidas barriadas de frontispicios elegantes nunca hubieran llegado. Las calles del Barrio Óseo tanteaban nerviosas aquel solar, con pequeños dedos exploradores de ladrillo que rápidamente se retiraban.

La hierba sucia estaba moteada aquí y allá por puestos destartalados, mesas plegables situadas al azar para vender pasteles baratos, o cuadros viejos, o los restos del ático de alguien. Los malabaristas callejeros lanzaban objetos al aire en muestras deslustradas. Había algunos tenderos inapetentes, y gente de todas las razas se sentaba en las piedras desperdigadas para leer, comer, limpiarse la mugre o contemplar los huesos sobre ellos.

Las Costillas se alzaban desde la tierra en los límites del espacio vacío.

Titánicos fragmentos de marfil amarilleado, más gruesos que el más viejo de los árboles, explotaban desde el suelo y se alejaban los unos de los otros, trazando un reviro ascendente hasta que, a más de treinta metros sobre el suelo, ya por encima de las cubiertas de las casas cercanas, se curvaban abruptos para volver a encontrarse. Entonces volvían a ascender hasta que sus puntas casi se tocaban, como vastos dedos retorcidos, como una jaula marfileña de tamaño divino.

Había planes para llenar aquella plaza, para construir oficinas y viviendas en la vieja cavidad pectoral, pero nunca se habían concretado.

Las máquinas empleadas en el lugar se rompían con facilidad y se perdían. El cemento no fraguaba. Algo impío en aquellos huesos exhumados liberaba a la gravera de cualquier molestia permanente.

A más de quince metros bajo los pies de Lin, los arqueólogos habían encontrado vértebras del tamaño de casas, una columna que fue silenciosamente enterrada de nuevo después del enésimo accidente en el lugar. No se hallaron ni miembros, ni caderas ni cráneos gargantuescos. Nadie podía decir qué suerte de criatura había caído allí y perecido hacía milenios. Los mugrientos artistas que trabajaban sobre las Costillas se especializaban en diversas interpretaciones horripilantes del Gigantes Crobuzon: bípedo y cuadrúpedo, humanoide, con colmillos, con cuernos, alado, pugnaz o pornográfico.

El mapa de Lin la dirigía hacia una callejuela anónima en el lado sur de las Costillas. Se abrió paso hasta una calle silenciosa donde encontró los edificios negros que le habían indicado; era una hilera de casas oscuras y desiertas, todas salvo una con umbrales tapiados y ventanas selladas y pintadas con alquitrán.

No había viandantes, ni taxis, ni tráfico. Lin estaba sola.

Sobre la única puerta restante en la colonia se había pintado con tiza lo que parecía un tablero de juego, un cuadrado dividido en otros nueve. No había cruces y círculos, no obstante, ni otras marcas.

Aguardó en la calle y jugueteó con su falda y su blusa hasta que, exasperada con ella misma, se acercó a la puerta y llamó con golpes rápidos.

Ya es bastante malo que llegue tarde, pensó, como para seguir fastidiándolo.

Sobre ella oyó bisagras y palancas deslizándose, y detectó un leve reflejo de luz: se estaba desplegando algún sistema de lentes y espejos para poder juzgar si el visitante era digno de atención.

La puerta se abrió.

Frente a Lin estaba una enorme rehecha. Su rostro seguía siendo el de la mujer lúgubre y bonita de siempre, con piel oscura y el cabello largo y trenzado, pero se encontraba sobre un esqueleto de hierro negro y peltre, de más de dos metros. Se alzaba sobre un trípode de rígido metal telescópico. Su cuerpo había sido adaptado al trabajo pesado, con pistones y poleas que le daban lo que parecía una fuerza imbatible. Su brazo derecho se extendía hacia la cabeza de Lin, y en el centro de la mano de bronce se alojaba un peligroso arpón.

Lin retrocedió, aterrada y atónita.

Una voz fuerte surgió detrás de aquel ser de aspecto triste.

— ¿Señorita Lin? ¿La artista? Llega tarde. El señor Motley lo está esperando. Por favor, sígame.

La rehecha dio un paso hacia atrás, equilibrándose sobre su pierna central y girando las otras, dejando así espacio a Lin para rodearla. El arpón no vaciló.

¿Hasta dónde eres capaz de llegar?, pensó Lin, entrando en las tinieblas.

Al otro extremo del pasillo, totalmente negro, había un varón cacto. Lin podía saborear su savia en el aire, aunque muy débil. Medía dos metros diez, con miembros gruesos y pesados. La cabeza rompía la curva de los hombros como un peñasco, y la silueta quedaba marcada por nudos de duras excrecencias. La piel verdosa era una masa de cicatrices, espinas de ocho centímetros y diminutas florecillas rojas.

Le hizo un gesto con dedos retorcidos.

—El señor Motley puede permitirse el ser paciente —dijo mientras se giraba y subía por unas escaleras—, pero nunca le ha hecho gracia esperar.

Miró hacia atrás y enarcó una significativa ceja a Lin.

Vete a la mierda, lacayo, pensó esta con impaciencia. Llévame ante el pez gordo.

El hombre pisoteaba los escalones con pies informes que parecían pequeños tocones.

A su espalda, podía oír las descargas explosivas de vapor y el ruido sordo de la rehecha subiendo las escaleras. Lin siguió al cacto por un túnel ciego y retorcido.

Este sitio es enorme, pensó mientras avanzaban sin parar. Comprendió que el lugar consistía en toda la hilera de casas, sus medianeras destruidas y reconstruidas a medida, renovadas para crear un vasto y enrevesado espacio. Pasaron por una puerta de la que de repente emergió un sonido enervante, como la angustia apagada de las máquinas. Las antenas de Lin vibraban. Al dejar atrás aquel estertor, pudo oír una andanada de golpes, como una rociada de virotes de ballesta disparados contra una madera blanda.

Por el nido, pensó Lin quejumbrosa. Gazid, ¿en qué coño te he dejado meterme?

Había sido Lucky Gazid, el empresario fallido, el que había comenzado el proceso que llevara a Lin a aquel lugar terrorífico.

Había tirado una serie de heliotipos de la obra más reciente de ella, y los había mostrado por la ciudad. Era un proceso regular con el que trataba de establecer una reputación entre los artistas y mecenas de Nueva Crobuzon. Gazid era una figura patética que no dejaba de recordar a quienes le escuchaban la triunfal exposición que había preparado, hacía treinta años, para una escultora etérea ya muerta. Lin y la mayoría de sus amigos lo veían con lástima y desprecio. Que ella supiera, todos le dejaban tirar sus heliotipos y le daban alguna moneda, incluso un noble, «como adelanto de su comisión». Después desaparecía durante algunas semanas, para aparecer con vómito en los pantalones o sangre en los zapatos, zumbado por alguna droga nueva, empezando el proceso una vez más.

Salvo aquella vez.

Gazid le había encontrado un comprador.

Cuando se sentó junto a ella en el Reloj y el Gallito, había protestado. Aún no le tocaba el turno de aguantarlo, le escribió en la libreta, pues le había «adelantado» toda una guinea hacía una semana; pero Gazid la interrumpió, insistiendo en que se fuera con él. Mientras los amigos de Lin, la élite artística de los Campos Salacus, se reían y le animaban a obedecer, Gazid le entregó una tarjeta blanca impresa con un sencillo símbolo: un tablero de ajedrez de tres por tres. En ella había escrita una breve nota:

Señorita Lin: mi jefe quedó más que impresionado con las muestras de su obra que nos enseñó su agente. Se pregunta si estaría interesada en reunirse con él para discutir un posible encargo. Esperamos sus noticias.

La firma era ilegible.

Gazid era una miasma y un adicto a casi todas las sustancias, y hacía todo lo posible por asegurarse dinero para drogas; pero aquello no tenía el aspecto de un timo. No parecía haber doblez: había alguien rico en Nueva Crobuzon dispuesto a pagar por su obra, y a darle a él una comisión.

Lo había arrastrado fuera del bar, entre gemidos y quejas consternadas, exigiéndole que le dijera qué sucedía. Al principio, Gazid se mostró circunspecto y pareció estar pensando en qué mentiras escupirle. No tardó en darse cuenta de que tenía que decirle la verdad.

—Hay un tipo al que compro de vez en cuando —comenzó, inseguro—. Bueno, pues tenía las muestras de tus estatuas por ahí… vamos, en la estantería, cuando llegó, y le encantaron, y quería quedarse con un par, y… bueno, y le dije, «vale». Y entonces, un poco después, me dijo que se las enseñó al tipo que le vende a él las cosas que a veces yo le compro, que se las enseñó a su jefe, y este se las pasó al jefazo, al que le va mucho el arte, y que el año pasado compró algo de Alexandrine, y le gustaron, y quiere que le hagas una escultura.

Lin tradujo aquel lenguaje evasivo.

«¿El jefe de tu camello quiere que trabaje para él?», escribió.

—No, cono, Lin, no es así… es decir, bueno… —Gazid hizo una pausa—. Bueno, sí —acabó patético—. Solo que… que quiere reunirse contigo. Si te interesa, tienes que verlo.

Lin sopesó la oferta.

Sin duda, se trataba de una idea emocionante. A juzgar por la tarjeta no se trataba de un estafador de poca monta, sino de un pez gordo. Lin no era idiota, y sabía que aquello podía ser peligroso. No podía evitar sentirse entusiasmada, pues sería todo un acontecimiento en su carrera artística. Podría dejar caer comentarios al respecto. Podría tener un mecenas criminal. Era lo bastante inteligente como para comprender que su emoción era infantil, pero no tan madura como para que le preocupara.

Y, mientras decidía que le daba igual Gazid mencionó las cifras de las que había hablado el misterioso comprador. Sus antenas se doblaron en señal de asombro.

«Tengo que hablar con Alexandrine», escribió mientras entraba de nuevo.

Alex no sabía nada. No dejaba de presumir de que le había vendido unos lienzos a un jefe del crimen por un buen precio, pero solo se había reunido con un intermediario menor, que le había ofrecido enormes cantidades por dos pinturas que entonces aún no había terminado. Aceptó, las entregó y no volvió a saber nada.

Aquello era todo. Ni siquiera conocía el nombre de su comprador.

Lin decidió que ella tendría más suerte.

Había enviado un mensaje por medio de Gazid hacia donde quisiera que terminara aquel conducto, en el que decía que sí, que estaba interesada y que aceptaba la reunión, pero que necesitaba un nombre que escribir en su diario.

El mundo subterráneo de Nueva Crobuzon digirió su mensaje, le hizo esperar una semana y escupió entonces una respuesta en forma de otra nota impresa, deslizada bajo su puerta mientras dormía, donde le daba una dirección en el Barrio Óseo, una fecha y un nombre: «Motley».

Frenéticos chasquidos y ruidos se deslizaron hasta el pasillo. El escolta cacto de Lin abrió una puerta oscura rodeada de otras muchas, y se hizo a un lado.

Los ojos de Lin se acostumbraron a la luz. Se encontraba en una sala de mecanografía. Era una estancia grande de techo alto, pintada de negro como todo aquel lugar cavernícola, bien iluminada con lámparas de gas y cubierta por quizá cuarenta escritorios; sobre cada uno había una aparatosa máquina de escribir, y frente a cada una un oficinista copiando resmas de notas. Casi todos eran mujeres humanas, aunque captó el olor de hombres y cactos, incluso de un par de khepri y una vodyanoi que trabajaba con una máquina de teclas adaptadas a sus enormes manos.

Alrededor de la sala había estacionados varios rehechos, casi todos de nuevo humanos, aunque también había presentes rarezas xenianas. Algunos eran rehechos orgánicos, con garras, cornamenta y retales de músculo injertado, pero en su mayoría se trataba de mecánicos; el calor de sus calderas hacía que la sala se empequeñeciera.

Al final de la estancia había un despacho cerrado.

—La señorita Lin, al fin —tronó un altavoz sobre la puerta en cuanto entraron. Ninguno de los trabajadores levantó la cabeza—. Por favor, venga al despacho al otro lado de la sala.

Lin se abrió paso entre los escritorios. Se fijó en los papeles que estaban siendo copiados, algo de por sí difícil, empeorado por la extraña luz de aquel cuarto de paredes negras. Todos eran mecanógrafos expertos, leyendo las notas y transfiriéndolas sin mirar ni el teclado ni el resultado de su trabajo.

«Respecto a nuestra conversación en el 30 de este mes, rezaba una nota, le ruego considere su franquicia bajo nuestra jurisdicción, a falta de arreglar los términos del acuerdo». Lin prosiguió.

«Mañana vas a morir, cabrona, gusana de mierda. Vas a envidiar a los rehechos, puta cobarde. Vas a gritar hasta que te sangre la garganta», se leía en otra.

Oh, pensó Lin. Oh… ¡socorro!

La puerta del despacho se abrió.

— ¡Entre, señorita Lin, entre! —tronaba la voz desde la trompeta.

Lin no titubeó.

Los armarios y estanterías cubrían la mayor parte de la pequeña oficina. Había un pequeño y tradicional cuadro al óleo de la Bahía de Hierro en una pared. Detrás del voluminoso escritorio de madera se desplegaba una pantalla ilustrada con siluetas de peces, una versión en grande de los biombos tras los que se cambiaban los modelos de los artistas. En el centro de la pantalla uno de los peces estaba silueteado en espejo, lo que permitía a Lin mirarse en él.

Se quedó de pie, insegura, frente a la mampara.

—Siéntese, siéntese —dijo una voz queda detrás de la pantalla. Lin retiró una silla frente al escritorio—. Puedo verla, señorita Lin. La carpa espejada es una ventana a mi lado. Considero educado que la gente lo sepa.

Parecía esperar una respuesta, de modo que Lin asintió.

—Sabe que llega tarde, ¿no?

¡Maldición! ¡Mira que llegar tarde precisamente a aquella cita!, pensó frenética. Comenzó a escribir una disculpa en su libreta, pero la voz la interrumpió.

—Conozco las señales, señorita Lin.

Lin dejó su libreta y se disculpó profusamente con las manos.

—No se preocupe —replicó su anfitrión con falsedad—. A veces pasa. El Barrio Óseo es implacable con los turistas. La próxima vez sabrá que tiene que salir antes, ¿no es así?

Lin asintió, diciendo que sin duda así lo haría.

—Me gusta mucho su trabajo, señorita Lin. Tengo todos los heliotipos que llegaron hasta Lucky Gazid. Ese hombre es un triste imbécil, un patético deshecho. La adicción es lamentable en casi todas sus formas, pero, por extraño que parezca, tiene cierto olfato para el arte. También trabajaba con esa mujer, Alexandrine Nevgets, ¿no? Pedestre, al contrario que su propia obra, pero agradable. Siempre estoy preparado para soportar a Lucky Gazid. Será una pena cuando muera. Sin duda se tratará de un asunto sórdido, como un cuchillo herrumbroso destripándolo lentamente por unas meras monedas; o una enfermedad venérea relacionada con las viles emisiones y el sudor de una puta adolescente; o quizá le rompan los huesos para procesarlos: después de todo, la milicia paga bien, y los drogadictos no tienen mucho donde elegir a la hora de conseguir dinero.